海南省北师大万宁附中2021届高三上学期1月第四次月考历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 海南省北师大万宁附中2021届高三上学期1月第四次月考历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 100.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-02 23:42:54 | ||

图片预览

文档简介

北师大万宁附中2021届高三第四次月考

历史试题

(考试时间90分钟 满分100分 )

第I卷(选择题)

一、选择题(共20小题,每小题2分,共40分)

1.西周时,周王授予诸侯管治封域内土著邦族的权力,包括组织城防、分派劳役、划定田亩、贡献土产等具体内容;各邦族多依旧保有其宗族组织,同时在一定程度上践行周礼。对此理解正确的是,当时

A.儒家礼乐文明推动文化认同 B.中央政府实现对地方的直接管理

C.分封制的推行促进族群融合 D.土著邦族作为新兴政治力量崛起

2.孔子提出“君君、臣臣、父父、子子”的思想,孟子完整提出了“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”的“五伦”思想。到汉代,“五伦”思想发展成“三纲”思想。据此可知,先秦儒家“五伦”思想的提出

A.透着浓厚的尊卑等级意识 B.顺应了君主集权统治的需要

C.建构了伦理纲常的社会结构 D.传承了家国同构的文化传统

3.明弘治四年,邱浚入阁为文渊阁大学士,此前他是正二品的户部尚书,入阁时加太子太保,从一品。邱浚入阁,开了六部尚书入阁的先例。这说明

A.内阁成为法定行政机构 B.内阁地位已经高于六部

C.六部尚书的权力大为削弱 D.六部变成内阁的下属机构

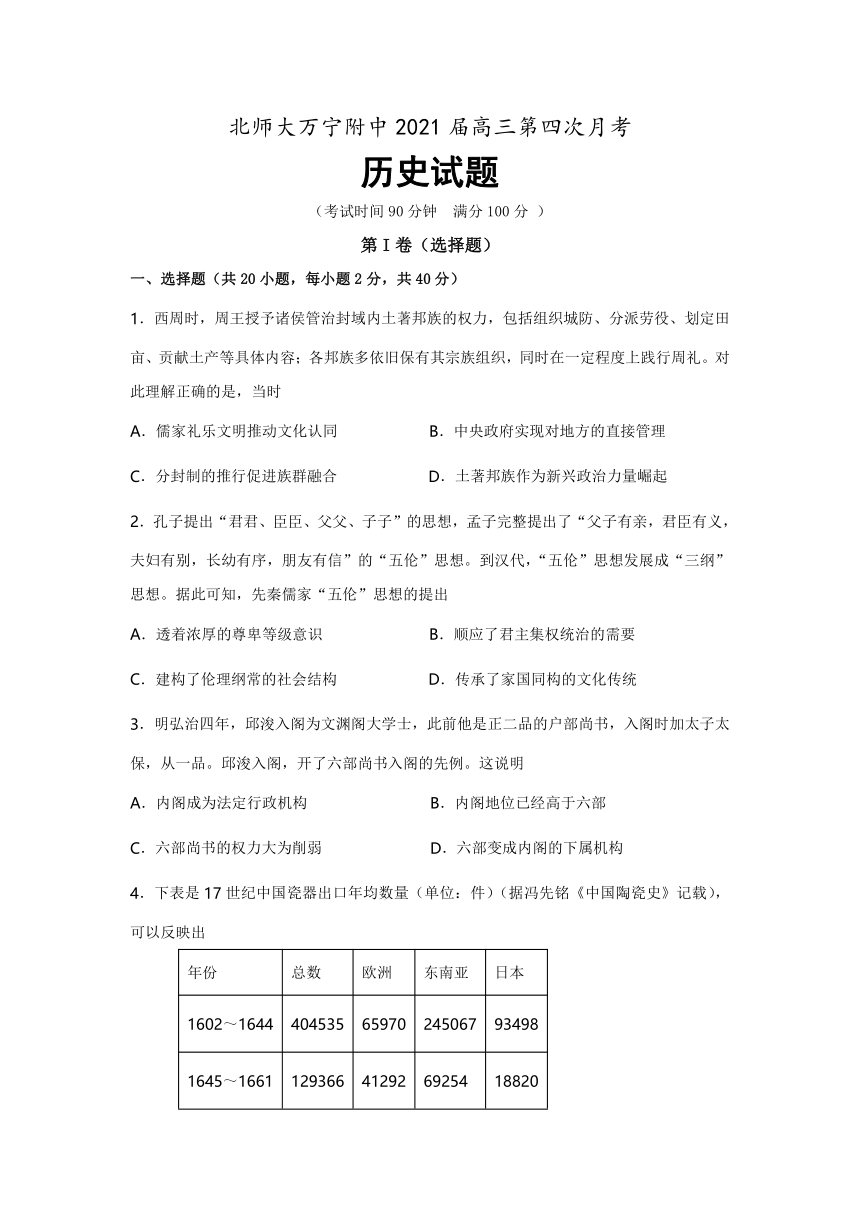

4.下表是17世纪中国瓷器出口年均数量(单位:件)(据冯先铭《中国陶瓷史》记载),可以反映出

年份 总数 欧洲 东南亚 日本

1602~1644 404535 65970 245067 93498

1645~1661 129366 41292 69254 18820

A.闭关锁国被打破 B.资本主义世界市场曲折发展

C.朝贡贸易的兴盛 D.中国出口瓷器质量世界领先

5.雅典梭伦改革时,城邦为废除债务奴隶制支付了巨大费用,债务人则获得极大的利益。这说明梭伦改革

A.忽视了公民权利的平等性 B.通过政府调控以抑制社会贫富分化

C.从根本上维护平民的利益 D.采用行政的手段重新分配社会利益

6.公民大会是古代雅典最高权力机关,公元前403年之后公民大会不再拥有立法权,立法权归全体陪审员抽签选出的立法会议,立法会议是否召开由公民大会决定。这种变化

A.有利于雅典民主政治的发展 B.扩大贵族对立法权力的影响

C.导致立法会议职代公民大会 D.说明雅典民主政治遭到破坏

7.《十二铜表法》规定,以不诚实途径获得财物的,经证实后处以双倍于孳息(zī xī,指由原物所产生的额外收益)额的罚金。这表明《十二铜表法》

A.注重保护财产的所有权 B.倡导诚实守信的理念

C.限制贵族对权力的滥用 D.旨在保护平民的权益

8.西方学者对近代的一场思想解放运动作了如下描述:“它是破坏现存秩序的个人主义强大潮流的产物”“具有回到早期根源的性质”“认为人性无比腐化和堕落”。这场运动是

A.文艺复兴 B.宗教改革

C.启蒙运动 D.科学革命

9.卢梭主张“没有一个人富得能够购买其他人,没有一个人穷得被迫出卖自己。”他以为这个理想是不难实现的,为了防止财富集中到少数人手中,他提议征收遗产税及累进税等。这表明卢梭

A.否定财产私有制度 B.崇尚理性主义思维

C.倡导社会平等思想 D.反对自然权利观念

10.孟德斯鸠指出:“在一个国家里,总有一些因出身、财富或者荣誉而出类拔萃的人,他们如果混同于平民百姓,与其他人一样只有一个投票权,那么对他们来说,人人享有的自由就不啻是对他们的奴役……因此,他们参与立法的程度应该与他们在国家中拥有的其他优势成正比。”孟德斯鸠意在强调

A.立法机构应该实行两院制 B.主权在民应受到一定限制

C.法律必须体现理性的原则 D.贵族特权有利于完善立法

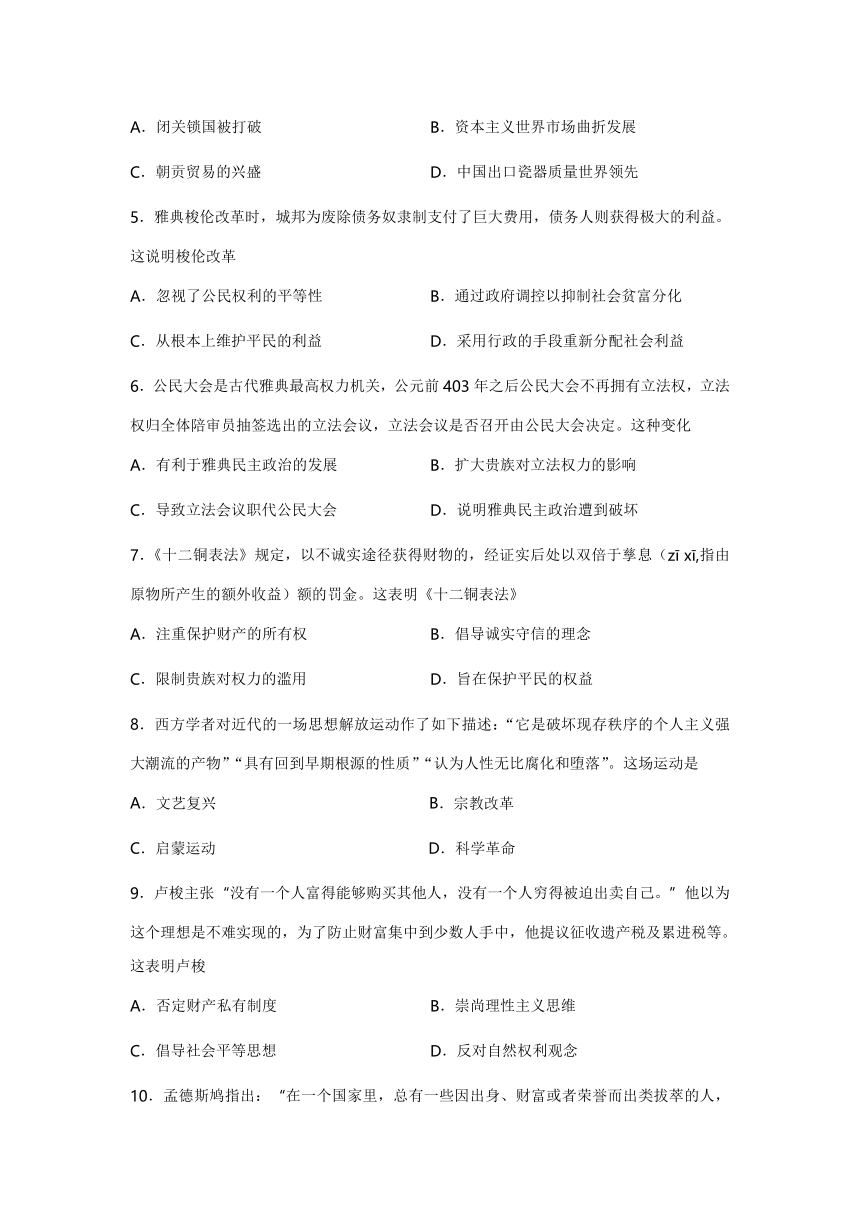

11.如表为1864—1889年中国进出口贸易货值统计表(单位:万关两)。据此可知,当时

年份 1864 1869 1879 1889

进口总值 4621 6711 8223 11088

出口总值 4865 6014 7223 9694

A.自然经济解体导致出口扩大 B.中国主权丧失致使国际收支恶化

C.洋务运动开展改变贸易格局 D.民族资本主义兴起刺激进口增加

12.有学者认为:开放厦门等更多的通商口岸、废除行商制度、改革关税税制和税率、在中国沿海占领岛屿、在华实施治外法权、废止对外人一系列管理措施等,不仅是英人通过不平等条约取得的权益, 更是 1830 年以来在华西方人反复论证、一再要求的目标。该观点意在说明

A.商品输出是列强侵略中国的根本动力 B.西方列强对中国侵略有其历史必然性

C.中国社会性质是半殖民地半封建社会 D.鸦片战争是多种因素共同作用的结果

13.第二次鸦片战争期间广州城陷后,两江总督何桂清恐战火北延,主动派下属去与英、法等国领事联络,宣布:“粤事应归粤办。上海华夷并无嫌隙,应当照常贸易。”咸丰帝在给何桂清的上谕中也认为“上海华夷既无嫌隙,自应照旧通商”。这说明当时

A.中央集权削弱 B.地方官员主动适应国际外交

C.地方自主性增强 D.清政府缺乏现代国家观念

14.1912年春,孙中山代表南京临时政府颁布《中华民国临时约法》。两个“临时”的提法从本质上体现了

A.革命党人为袁世凯夺权留余地 B.革命党人追求民主共和的精神

C.孙中山不计较个人名利的品质 D.中华民国政权还缺乏人民支持

15. 陈独秀认为“东西洋民族不同,而根本思想亦各成一系,若南北之不相并,水火之不相容也”“西洋文明远在中国之上”。他的观点

A.深受社会各界认同 B.颠覆了儒学正统地位

C.具有选择的策略性 D.不利于西方文明传播

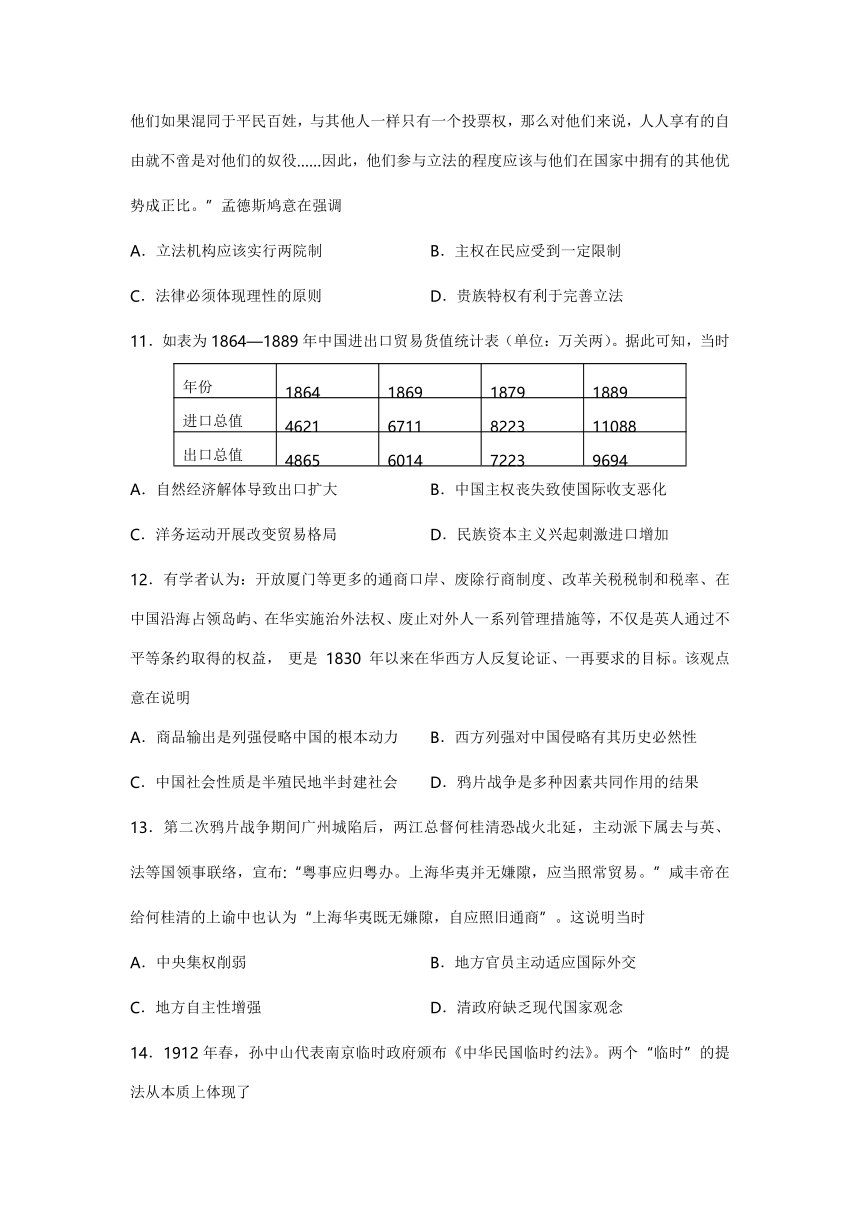

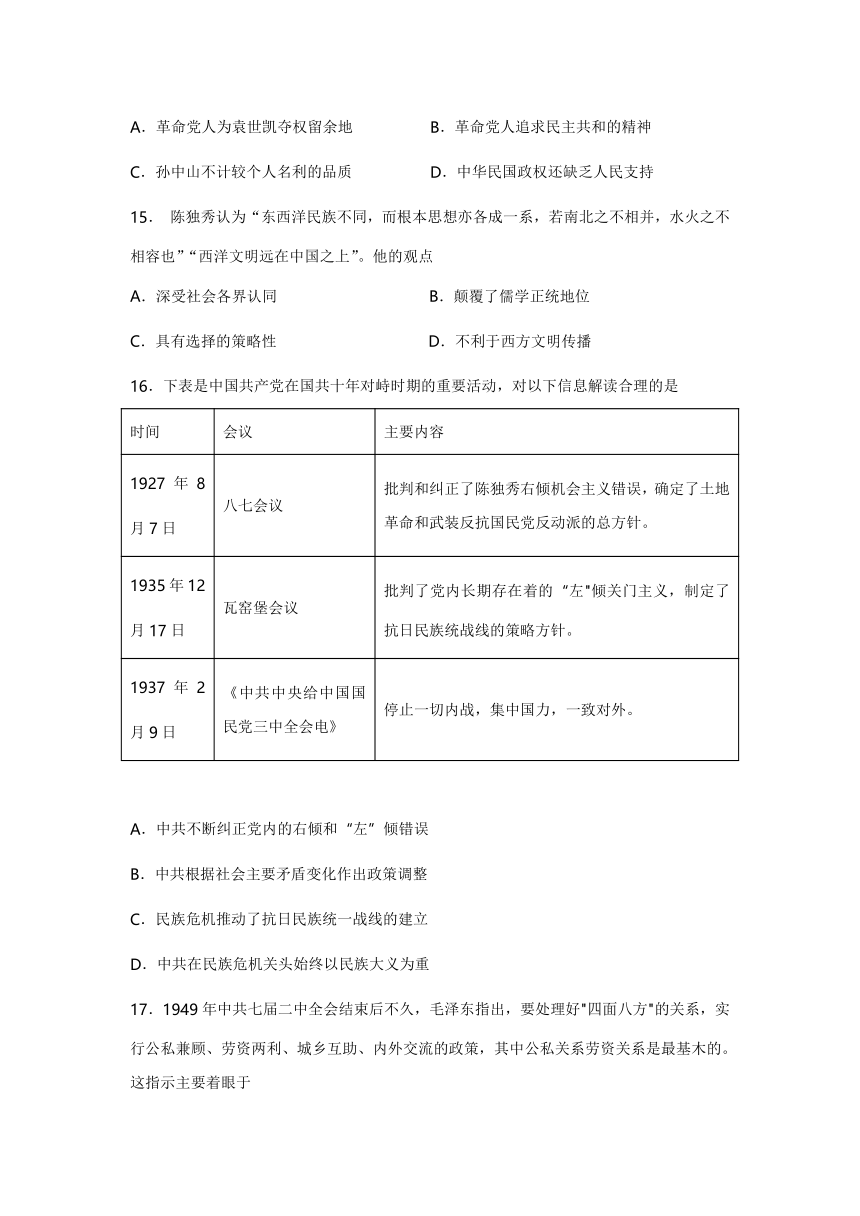

16.下表是中国共产党在国共十年对峙时期的重要活动,对以下信息解读合理的是

时间 会议 主要内容

1927年8月7日 八七会议 批判和纠正了陈独秀右倾机会主义错误,确定了土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针。

1935年12月17日 瓦窑堡会议 批判了党内长期存在着的“左"倾关门主义,制定了抗日民族统战线的策略方针。

1937年2月9日 《中共中央给中国国民党三中全会电》 停止一切内战,集中国力,一致对外。

A.中共不断纠正党内的右倾和“左”倾错误

B.中共根据社会主要矛盾变化作出政策调整

C.民族危机推动了抗日民族统一战线的建立

D.中共在民族危机关头始终以民族大义为重

17.1949年中共七届二中全会结束后不久,毛泽东指出,要处理好"四面八方"的关系,实行公私兼顾、劳资两利、城乡互助、内外交流的政策,其中公私关系劳资关系是最基木的。这指示主要着眼于

A.建立社会主义的经济制度 B.维护工农群众的根本利益

C.实现对大城市的顺利接管 D.实施工业优先发展的战略

18.建国初期,一位老大爷谈到种痘运动说:“现在的国家真好,共产党毛主席处处关心我们,从解放后,没听说哪个地方闹天花,也看不见有麻子的孩子啦。我家的四个孩子,要是在过去请‘花先生’栽‘花',顶少也得一石来粮。”这则材料作为例证,可用来说明

A.社会主义改造成效显著 B.新中国获得民众政治认同

C.民主政治建设扎实推进 D.卫生防疫体系的全面建立

19.2019年,习近平在中共十九届四中全会上讲话指出:“我国国家制度和国家治理体系始终着眼于实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益,着力保障和改善民生,使改革发展成果更多、更公平地惠及全体人民。”这说明我国

A.发展经济就是提高人民生活水平 B.党和国家的工作重心发生了根本转移

C.改善民生以国家制度改革为前提 D.国家治理以提高人民生活水平为目标

20.“规矩”“准绳”等词汇常用来比喻人们言行的原则、准则和标准,但考诸历史,规、矩、准绳原本是先秦时期工匠用于画圆、测量和检验的工具,至今仍为一些木匠所沿用,这一个案折射出汉语词汇

A.随时代变迁逐步改变原意 B.会脱离原本固有的语境

C.因社会实践语义不断丰富 D.隐含着人们言行的准则

第II卷(非选择题)

二、非选择题(共4小题,每小题15分,共60分)

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一 中国明清时期的启蒙思想与18世纪的欧洲启蒙思想属于两个不同的历史范畴。前者是中世纪末期的产物,后者是近代社会的宣言书……”

——摘编自张岱年《中国文化概论》

材料二 近代以来,欧洲与中国间文化交流打破了平等均衡、长短互补的格局,文化交流变成了作为落后一方的中国向作为先进一方的欧洲学习的进程。从一开始就是在欧洲列强对中国侵略和中国反侵略这样尖锐的政治背景下进行的。就中国方面而言,就不简单是一般意义上的落后向先进学习,而是为着寻求解决中国政治危机,救亡图存而向对手学习。随着对于救国方案探讨的深入,中国的仁人志士们对于欧洲文化的注意力,渐渐便转移到了探讨如何对中国的政治体制、社会制度、经济构成进行改造上。

——摘编自丁伟志《近代中国中西文化交流的历史特点》

(1).根据材料一并结合所学知识,分析为什么说欧洲启蒙思想“是近代社会的宣言书”?(7分)

(2).根据材料二并结合所学知识,指出近代中国中西文化交流的特点。(8分)

22.阅读材料,完成下列要求。

材料 1939年2月13日,顾颉刚发表文章《中华民族是一个》,掀起"中华民族"性质的大讨论,参与其中的著名学者不下十余人。顾颉刚认为,"民族"是"在一个政府之下营共同生活的人",而中华民族实则就是中华民国的全体国民。1949年中华人民共和国的成立,在巩固中华民族理论构建成果的同时,形成"民族平等"的政治话语。但至20世纪80年代,"民族问题"再次成为国家治理的客观问题。曾经参与1939年论辩的费孝通提出"中华民族多元一体格局"理论,学者们一致认为,该理论"将民族理论与中国民族工作的实践结合起来,把汉族的研究与少数民族的研究结合起来,对中华民族构成的全局和中国的民族问题作了高层次的宏观的新概括"。

——摘编自刘永刚《""中华民族是一个"的论辩与中华民族理论的建构》

(1).根据材料和所学知识,说明"中华民族是一个"议题出现的意义。(6分)

(2).简析"中华民族多元一体格局"理论提出的原因。(9分)

23.阅读材料,完成下列要求。

材料 随着我国大规模经济建设开始,大批农民从农村进入城市,城市人口和工业就业人数激增,1953年国家收入粮食540亿斤,支出粮食587亿斤,赤字达40亿斤。而农民在土改后生活改善,对粮食消费的需要提高了,有余粮也不急于出售。东北等产粮区遇到灾荒,使供销局势更显紧张。一些私人粮商又乘机抢购粮食,囤积待机。市场粮价大幅上涨,一些经济困难的城市居民已难以购得必须的口粮,造成人心惶惶……据现有情况,只能采取这样的政策:在农村实行征购,在城市实行定量分配。……

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》第3卷

(1).根据材料并结合所学知识,说明新中国粮食政策出台的历史背景。(7分)

(2).这项政策在当时发挥的作用有哪些?(8分)

24.阅读材料,完成下列要求。

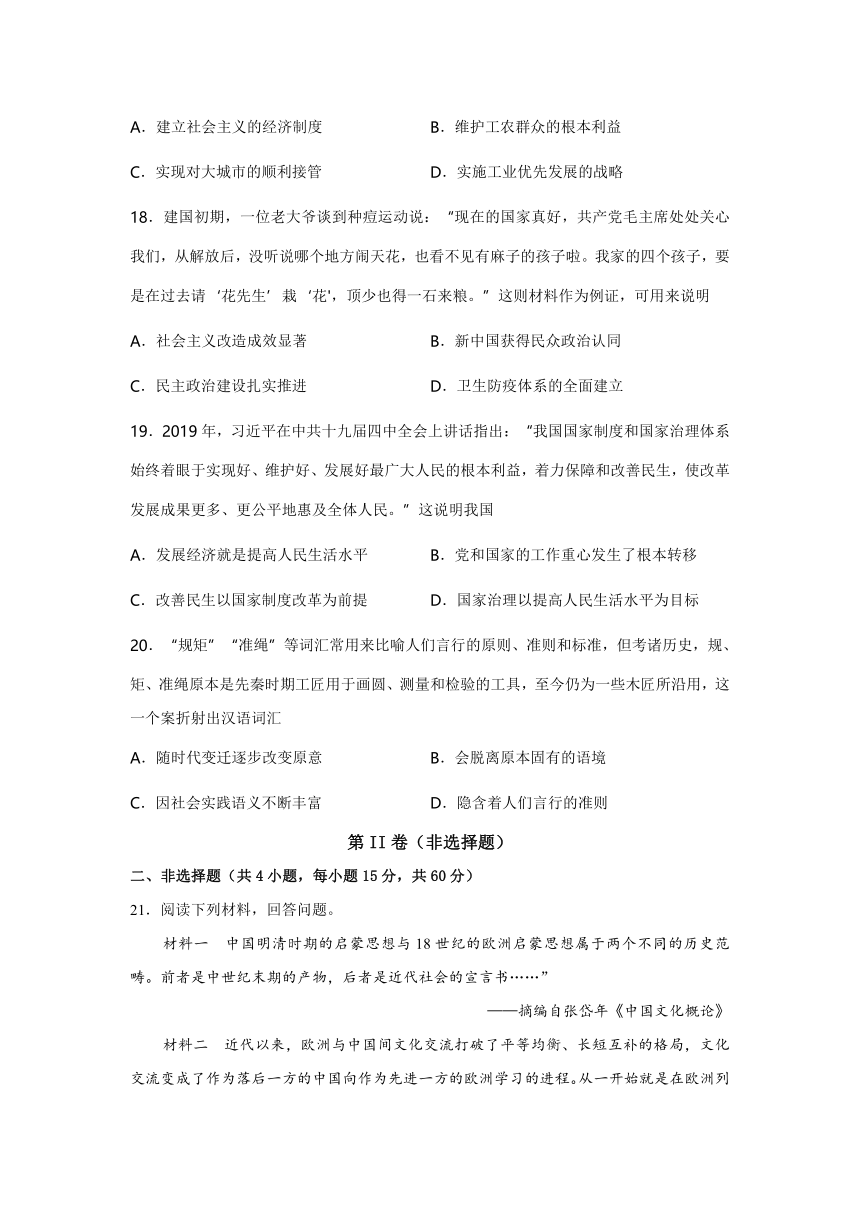

材料 《格致新报》由上海人朱开甲于1898年3月在上海创办。该报设有回答读者提问的专栏,至该报终刊时,共有答问242条,其分类如下:

——据熊月之《西学东渐与晚清社会》

根据材料并结合所学知识,就材料任意一点或整体拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表述清晰。)(15分)

第四次月考(历史)参考答案及评分说明

1.C

从西周分封制下,诸侯“管治封域内土著邦族的权力”内容具体,并且“多依旧保有其宗族组织”,有利于地方稳定的同时,“一定程度上践行周礼”促进社会生活规范统一,可知C项正确。儒家思想诞生是在春秋时期,A项不符合史实;分封制下没有实现中央对地方的垂直管理,B项错误;土著邦族受诸侯管治,服从周礼,走向一致,D项不符合题意。

2.D

君臣关系与父子、夫妻关系的紧密结合;从春秋战国到汉代。表明“家国同构”下的文化传承

3.B

根据材料可知,邱浚由尚书入阁后,其官阶也由正二品升为从一品,这表明内阁地位高于六部,故B项正确;明代内阁不属于法定的行政机构,A项表述不符合史实,排除;材料反映的是邱浚由户部尚书入阁,开了六部尚书入阁的先例,无法体现六部尚书的权力被削弱,故C项错误;材料没有涉及六部变成内阁下属机构的信息,故D项错误。

4.B

从材料数据可以看出,中国出口量大幅度下降,特别是与欧洲日本的贸易量下降,反映出清初推行闭关锁国政策对世界市场的影响,故B项符合题意,排除A;材料没有说明是朝贡贸易,排除C;没有比较不能得出领先世界,排除D。

5.D

雅典城邦为废除债务奴隶制支付巨大费用,使债务人获得极大的利益,说明梭伦改革在废除债务奴隶制时,借助城邦力量采用行政手段,重新分配了社会利益,D项正确;材料不能说明梭伦改革忽视了公民权利的平等性,A项错误;通过政府调控以抑制社会贫富分化与材料主旨不符,B项错误;梭伦改革从根本上维护的是奴隶主阶级而非平民的利益,C项错误。

6.A

由专门机构行使立法权对公民大会负责,可以避免在立法过程中公民因情绪冲动出现决策失误,有利于正确决策,有利于雅典民主政治的进一步发展,故A项正确;立法会议由陪审员抽签产生,但陪审员不一定都是贵族,B项错误;公民大会始终是最高权力机关,并未被取代,C项错误;题干没有反映民主政治遭到破坏,D项错误。

7.B

根据材料中“以不诚实途径获得财物”“处以双倍于筝息额的罚金”可知,《十二铜表法》倡导诚实守信的理念,B项正确;材料强调的是“不诚实途径”,A项与材料主旨不符,排除;C、D两项材料无法体现,排除。

8.B

“破坏现存秩序”、“回到根源性”、“人性的无比腐化堕落”(例如,加尔文教派主张:虔诚的信仰与完美的德行是每一个将要得救的基督徒的义务,他们应该在世间努力工作以荣神益人)——这些都指向的是宗教改革

9.C

根据卢梭主张“没有一个人富得能够购买其伷人,没有一个人穷得被迫出卖自己”,说明卢梭反对贫富悬殊,主张社会平等,故C项正确;A项材料不能体现;根据“他以为这个理想是不难实现的,为了防止财富集中到少数人手中,他提议征收遗产税及累进税”,说明卢梭的思想充满理想主义色彩,缺乏理性,B项错误;D项与材料无关。

10.A

孟德斯鸠认为国家治理当中,尤其是在立法过程中,应当倚重那些因出身、财富或者荣誉而出类拔萃的人,这种主张强调了精英政治,结合所学知识可知,实行两院制一定程度上解决了孟德斯鸠协调民主政治和精英政治之间矛盾,A正确;孟德斯鸠强调的是保障精英的突出作用,而非限制一般大众的权利,排除B;C与题无关,排除;贵族不等于精英,排除D。

11.B

思路点拨材料显示,19世纪60年代中期后,中国进口越来越多于出口,人超数量骤增,国际收支状况恶化,这与当时中国关税主权的丧失密切相关,B项正确;A项夸大了自然经济解体对中国出口扩大的影响,排除;中国贸易格局并未改变,C项错误;D项夸大了这一时期民族资本主义的影响,排除。

12.B

“开放厦门等更多的通商口岸、废除行商制度、改革关税税制和税率、在中国沿海占领岛屿、在华实施治外法权、废止对外人一系列管理措施等”在1830年之前就已经被西方人反复论证过,此后随着侵华战争的胜利,这些要求通过不平等条约得以实现,由此说明西方列强对中国的侵略有必然性,B正确;工业革命是列强侵略中国的根本动力,排除A;C与题无关,排除;题干并未列举促成鸦片战争爆发的多重因素,排除D。

13.D

据材料“第二次鸦片战争期间广州城陷后……粤事应归粤办。上海华夷并无嫌隙,应当照常贸易。”可知,清政府从官员到皇帝都缺乏现代国家民族观念,D正确;据材料“咸丰帝在给何桂清的上谕中也认为……”可知,皇帝给地方的诏令,不能反映中央集权的削弱,A错误;据材料“第二次鸦片战争期间广州城陷后……两江总督何桂清……宣布,粤事应归粤办。上海华夷并无嫌隙,应当照常贸易。”可知,其观点不符合国际外交的理念,B错误;据材料可知,地方官员有事要上报中央、服从中央,故C说法错误。

14.B

据所学可知,临时政府与正式政府相对,根据宪法选举总统、成立政府需要国民大会讨论通过,而当时中国尚未统一,无法举行国民大会,所以总统和政府都是临时的,体现了革命党人的民主共和精神,B正确;据所学可知,南京临时政府颁布《中华民国临时约法》是为了限制袁世凯夺取权力,维护民主共和,A说法错误;材料未体现孙中山的品质,C错误;材料未体现人民的支持内容,D错误。

15.C

陈独秀认为“东西思想各成一系”、“西洋文明远在中国之上”。选项内容“具有选择的策略性”吻合题干观点。

16.B

1927年大革命失败后,中共召开八七会议确定武装反抗国民党反动派的总方针,1935年华北事变后,中共召开瓦窑堡会议制定抗日民族统一战线的策略方针,随着日本不断扩大侵华战争,1937年《中共中央给中国国民党三中全会电》中,提出停止内战,一致对外等,都体现出国共十年对峙时期,中共根据社会主要矛盾变化作出政策调整,B项正确;中共不断纠正党内的右倾和“左”倾错误与第三则材料无关,A项不符合题意;抗日民族统一战线正式建立是在1937年9月,材料主题不是民族危机推动了抗日民族统一战线的建立,C项错误;中共在民族危机关头始终以民族大义为重和八七会议等不符,D项错误。

17.C

根据材料结合所学知识可知,中共七届二中全会上提出党的工作重心必须由农村转移到城市,以恢复和发展生产为一切工作的中心,因此毛泽东强调处理好公私关系和劳资关系主要是着眼于实现对大城市的顺利接管,故C项正确;社会主义经济制度的建立是在“三大改造”后,与题干时间不符,故A项错误;维护工农群众的根本利益只反映了“四面八方”关系中的部分人的利益关系,故B项错误;材料没有涉及优先发展工业的信息,故D项错误。

18.B

从材料可以看出,民众对中共领导全国人民抗击天花等疫病所取得的成果十分认同, 这从侧面反映出新中国获得了民众的政治认同,B项正确;材料没有体现三大改造的内容,排除A项;材料与民主政治无关,排除C项;“全面建立”不符合建国初期的史实,排除D项。

19.D

根据题干“始终着眼于实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益,着力保障和改善民生,使改革发展成果更多、更公平地惠及全体人民”可知我国国家政权以人民利益为基本出发点,努力提高人民生活水平,故D项正确;发展经济的成果需要共享于民才能提高人民生活水平,排除A项;党和国家工作重心的宗旨在于为人民服务,并未改变,排除B项;题干并未强调需要通过变革国家制度以提高人民生活水平,排除C项。故选D。

20.C

“规矩”“准绳”等由工匠的工具演变为比喻人们言行的原则、准则和标准的词语,而且这些工具至今仍为一些木匠沿用,说明汉语词汇因为社会实践使得语意不断丰富,故选C;这些词语演变为人们言行的原则、准则和标准,并没有改变原意,也没有脱离原本固有的语境,排除AB;并不是所有汉语词汇都隐含着人们言行的准则,排除D。

21.

(1)原因:启蒙运动有力地批判了封建专制制度,动摇了封建统治;为资本主义社会的发展提供了一套政治构想;为资本主义制度的确立奠定了理论基础。(每点2分,答三点即可得7分)

(2)特点:中国向西方单方向的学习;在列强侵略下的被动学习到主动学习;具有救亡图存的政治目的;是一个由浅入深的过程。(每点2分,共计8分)

22.

(1)意义:驳斥了制造民族分裂的各种言论;激发了中国全民族抗战的信心;继承和发展了中华民族的观念。(每点2分,共计6分)

(2)原因:新时期对民族问题的认识进一步深入;改革开放决策的实行,营造了和平稳定的国内政治环境;抗战时期中华民族是一个,理念得到继承和发展;完善社会主义国家治理的需要;落实民族区域自治政策的需要。(每点2分,答四点即可得9分)

23.

背景:“一五”计划推动工业化和城市化进程,城市人口激增,扩大了对商品粮的需求;土地改革后个体小农经济无法适应工业化建设的需要;部分地区遭受自然灾害;部分商人囤积居奇趁机抢购粮食。(每点2分,答三点即可得7分)

作用:有利于解决城市居民的基本生活需求;有利于缓和社会矛盾,稳定市场秩序;推动社会主义工业化的进程;有利于社会主义改造的完成;推动了计划经济管理体制的形成。(每点2分,最多不超过8分)

24.

示例一:论题:甲午战败后应用科学引起了国人的高度关注。

阐述:据表格数据可知,所列问题中应用科学所占比例较大,体现出1898年中国的时代要求。鸦片战后,向西方学习的新思潮萌发,西学关注度日渐提升。洋务运动主张学习西方科技,应用科学备受社会关注。甲午战败后,列强掀起瓜分中国的狂潮,民族危机加深,实业救国思潮兴起,社会对应用科学的需求更加强烈。据此可知,注重实用的应用科学受时人关注,体现了19世纪末的中国时代特征。

示例二:论题:19世纪末中国社会对时务的关注度较高。

阐述:据表格所列比例可知,关于时务的问题占了相当大的比例。甲午战败,中国半殖民地半封建社会程度进一步加深,也宣告洋务运动的破产,寻求新的救国之路摆在人们面前。1898年,正值列强瓜分中国之际,民族危机严重。救亡图存,成为时代的主题,关注时务问题日渐升温。以康有为、梁启超为代表的维新派宣传维新变法思想,推动了时人对救亡、实业等问题的关注。由此可知,1898年国人关注时务问题,既体现了时代的主题,也在一定程度反映了近代思想解放潮流的影响。

评分说明:

一档:论点明、结论清,论据充分(2个史实点以上),论证严谨(有背景内容阐述)。(13-15分)

二挡:论点明、结论清,论据充分(2个史实点以上),论证较严谨(有部分背景内容阐述)。(10-12分)

三挡:论点较明、结论较清,论据较充分(1个史实点),论证不够严谨(有单一的背景内容阐述)。(6-9分)

四挡:论点模糊,结论不清,论据不够充分(史实点不清),论证不够严谨。(0-5分)

历史试题

(考试时间90分钟 满分100分 )

第I卷(选择题)

一、选择题(共20小题,每小题2分,共40分)

1.西周时,周王授予诸侯管治封域内土著邦族的权力,包括组织城防、分派劳役、划定田亩、贡献土产等具体内容;各邦族多依旧保有其宗族组织,同时在一定程度上践行周礼。对此理解正确的是,当时

A.儒家礼乐文明推动文化认同 B.中央政府实现对地方的直接管理

C.分封制的推行促进族群融合 D.土著邦族作为新兴政治力量崛起

2.孔子提出“君君、臣臣、父父、子子”的思想,孟子完整提出了“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”的“五伦”思想。到汉代,“五伦”思想发展成“三纲”思想。据此可知,先秦儒家“五伦”思想的提出

A.透着浓厚的尊卑等级意识 B.顺应了君主集权统治的需要

C.建构了伦理纲常的社会结构 D.传承了家国同构的文化传统

3.明弘治四年,邱浚入阁为文渊阁大学士,此前他是正二品的户部尚书,入阁时加太子太保,从一品。邱浚入阁,开了六部尚书入阁的先例。这说明

A.内阁成为法定行政机构 B.内阁地位已经高于六部

C.六部尚书的权力大为削弱 D.六部变成内阁的下属机构

4.下表是17世纪中国瓷器出口年均数量(单位:件)(据冯先铭《中国陶瓷史》记载),可以反映出

年份 总数 欧洲 东南亚 日本

1602~1644 404535 65970 245067 93498

1645~1661 129366 41292 69254 18820

A.闭关锁国被打破 B.资本主义世界市场曲折发展

C.朝贡贸易的兴盛 D.中国出口瓷器质量世界领先

5.雅典梭伦改革时,城邦为废除债务奴隶制支付了巨大费用,债务人则获得极大的利益。这说明梭伦改革

A.忽视了公民权利的平等性 B.通过政府调控以抑制社会贫富分化

C.从根本上维护平民的利益 D.采用行政的手段重新分配社会利益

6.公民大会是古代雅典最高权力机关,公元前403年之后公民大会不再拥有立法权,立法权归全体陪审员抽签选出的立法会议,立法会议是否召开由公民大会决定。这种变化

A.有利于雅典民主政治的发展 B.扩大贵族对立法权力的影响

C.导致立法会议职代公民大会 D.说明雅典民主政治遭到破坏

7.《十二铜表法》规定,以不诚实途径获得财物的,经证实后处以双倍于孳息(zī xī,指由原物所产生的额外收益)额的罚金。这表明《十二铜表法》

A.注重保护财产的所有权 B.倡导诚实守信的理念

C.限制贵族对权力的滥用 D.旨在保护平民的权益

8.西方学者对近代的一场思想解放运动作了如下描述:“它是破坏现存秩序的个人主义强大潮流的产物”“具有回到早期根源的性质”“认为人性无比腐化和堕落”。这场运动是

A.文艺复兴 B.宗教改革

C.启蒙运动 D.科学革命

9.卢梭主张“没有一个人富得能够购买其他人,没有一个人穷得被迫出卖自己。”他以为这个理想是不难实现的,为了防止财富集中到少数人手中,他提议征收遗产税及累进税等。这表明卢梭

A.否定财产私有制度 B.崇尚理性主义思维

C.倡导社会平等思想 D.反对自然权利观念

10.孟德斯鸠指出:“在一个国家里,总有一些因出身、财富或者荣誉而出类拔萃的人,他们如果混同于平民百姓,与其他人一样只有一个投票权,那么对他们来说,人人享有的自由就不啻是对他们的奴役……因此,他们参与立法的程度应该与他们在国家中拥有的其他优势成正比。”孟德斯鸠意在强调

A.立法机构应该实行两院制 B.主权在民应受到一定限制

C.法律必须体现理性的原则 D.贵族特权有利于完善立法

11.如表为1864—1889年中国进出口贸易货值统计表(单位:万关两)。据此可知,当时

年份 1864 1869 1879 1889

进口总值 4621 6711 8223 11088

出口总值 4865 6014 7223 9694

A.自然经济解体导致出口扩大 B.中国主权丧失致使国际收支恶化

C.洋务运动开展改变贸易格局 D.民族资本主义兴起刺激进口增加

12.有学者认为:开放厦门等更多的通商口岸、废除行商制度、改革关税税制和税率、在中国沿海占领岛屿、在华实施治外法权、废止对外人一系列管理措施等,不仅是英人通过不平等条约取得的权益, 更是 1830 年以来在华西方人反复论证、一再要求的目标。该观点意在说明

A.商品输出是列强侵略中国的根本动力 B.西方列强对中国侵略有其历史必然性

C.中国社会性质是半殖民地半封建社会 D.鸦片战争是多种因素共同作用的结果

13.第二次鸦片战争期间广州城陷后,两江总督何桂清恐战火北延,主动派下属去与英、法等国领事联络,宣布:“粤事应归粤办。上海华夷并无嫌隙,应当照常贸易。”咸丰帝在给何桂清的上谕中也认为“上海华夷既无嫌隙,自应照旧通商”。这说明当时

A.中央集权削弱 B.地方官员主动适应国际外交

C.地方自主性增强 D.清政府缺乏现代国家观念

14.1912年春,孙中山代表南京临时政府颁布《中华民国临时约法》。两个“临时”的提法从本质上体现了

A.革命党人为袁世凯夺权留余地 B.革命党人追求民主共和的精神

C.孙中山不计较个人名利的品质 D.中华民国政权还缺乏人民支持

15. 陈独秀认为“东西洋民族不同,而根本思想亦各成一系,若南北之不相并,水火之不相容也”“西洋文明远在中国之上”。他的观点

A.深受社会各界认同 B.颠覆了儒学正统地位

C.具有选择的策略性 D.不利于西方文明传播

16.下表是中国共产党在国共十年对峙时期的重要活动,对以下信息解读合理的是

时间 会议 主要内容

1927年8月7日 八七会议 批判和纠正了陈独秀右倾机会主义错误,确定了土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针。

1935年12月17日 瓦窑堡会议 批判了党内长期存在着的“左"倾关门主义,制定了抗日民族统战线的策略方针。

1937年2月9日 《中共中央给中国国民党三中全会电》 停止一切内战,集中国力,一致对外。

A.中共不断纠正党内的右倾和“左”倾错误

B.中共根据社会主要矛盾变化作出政策调整

C.民族危机推动了抗日民族统一战线的建立

D.中共在民族危机关头始终以民族大义为重

17.1949年中共七届二中全会结束后不久,毛泽东指出,要处理好"四面八方"的关系,实行公私兼顾、劳资两利、城乡互助、内外交流的政策,其中公私关系劳资关系是最基木的。这指示主要着眼于

A.建立社会主义的经济制度 B.维护工农群众的根本利益

C.实现对大城市的顺利接管 D.实施工业优先发展的战略

18.建国初期,一位老大爷谈到种痘运动说:“现在的国家真好,共产党毛主席处处关心我们,从解放后,没听说哪个地方闹天花,也看不见有麻子的孩子啦。我家的四个孩子,要是在过去请‘花先生’栽‘花',顶少也得一石来粮。”这则材料作为例证,可用来说明

A.社会主义改造成效显著 B.新中国获得民众政治认同

C.民主政治建设扎实推进 D.卫生防疫体系的全面建立

19.2019年,习近平在中共十九届四中全会上讲话指出:“我国国家制度和国家治理体系始终着眼于实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益,着力保障和改善民生,使改革发展成果更多、更公平地惠及全体人民。”这说明我国

A.发展经济就是提高人民生活水平 B.党和国家的工作重心发生了根本转移

C.改善民生以国家制度改革为前提 D.国家治理以提高人民生活水平为目标

20.“规矩”“准绳”等词汇常用来比喻人们言行的原则、准则和标准,但考诸历史,规、矩、准绳原本是先秦时期工匠用于画圆、测量和检验的工具,至今仍为一些木匠所沿用,这一个案折射出汉语词汇

A.随时代变迁逐步改变原意 B.会脱离原本固有的语境

C.因社会实践语义不断丰富 D.隐含着人们言行的准则

第II卷(非选择题)

二、非选择题(共4小题,每小题15分,共60分)

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一 中国明清时期的启蒙思想与18世纪的欧洲启蒙思想属于两个不同的历史范畴。前者是中世纪末期的产物,后者是近代社会的宣言书……”

——摘编自张岱年《中国文化概论》

材料二 近代以来,欧洲与中国间文化交流打破了平等均衡、长短互补的格局,文化交流变成了作为落后一方的中国向作为先进一方的欧洲学习的进程。从一开始就是在欧洲列强对中国侵略和中国反侵略这样尖锐的政治背景下进行的。就中国方面而言,就不简单是一般意义上的落后向先进学习,而是为着寻求解决中国政治危机,救亡图存而向对手学习。随着对于救国方案探讨的深入,中国的仁人志士们对于欧洲文化的注意力,渐渐便转移到了探讨如何对中国的政治体制、社会制度、经济构成进行改造上。

——摘编自丁伟志《近代中国中西文化交流的历史特点》

(1).根据材料一并结合所学知识,分析为什么说欧洲启蒙思想“是近代社会的宣言书”?(7分)

(2).根据材料二并结合所学知识,指出近代中国中西文化交流的特点。(8分)

22.阅读材料,完成下列要求。

材料 1939年2月13日,顾颉刚发表文章《中华民族是一个》,掀起"中华民族"性质的大讨论,参与其中的著名学者不下十余人。顾颉刚认为,"民族"是"在一个政府之下营共同生活的人",而中华民族实则就是中华民国的全体国民。1949年中华人民共和国的成立,在巩固中华民族理论构建成果的同时,形成"民族平等"的政治话语。但至20世纪80年代,"民族问题"再次成为国家治理的客观问题。曾经参与1939年论辩的费孝通提出"中华民族多元一体格局"理论,学者们一致认为,该理论"将民族理论与中国民族工作的实践结合起来,把汉族的研究与少数民族的研究结合起来,对中华民族构成的全局和中国的民族问题作了高层次的宏观的新概括"。

——摘编自刘永刚《""中华民族是一个"的论辩与中华民族理论的建构》

(1).根据材料和所学知识,说明"中华民族是一个"议题出现的意义。(6分)

(2).简析"中华民族多元一体格局"理论提出的原因。(9分)

23.阅读材料,完成下列要求。

材料 随着我国大规模经济建设开始,大批农民从农村进入城市,城市人口和工业就业人数激增,1953年国家收入粮食540亿斤,支出粮食587亿斤,赤字达40亿斤。而农民在土改后生活改善,对粮食消费的需要提高了,有余粮也不急于出售。东北等产粮区遇到灾荒,使供销局势更显紧张。一些私人粮商又乘机抢购粮食,囤积待机。市场粮价大幅上涨,一些经济困难的城市居民已难以购得必须的口粮,造成人心惶惶……据现有情况,只能采取这样的政策:在农村实行征购,在城市实行定量分配。……

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》第3卷

(1).根据材料并结合所学知识,说明新中国粮食政策出台的历史背景。(7分)

(2).这项政策在当时发挥的作用有哪些?(8分)

24.阅读材料,完成下列要求。

材料 《格致新报》由上海人朱开甲于1898年3月在上海创办。该报设有回答读者提问的专栏,至该报终刊时,共有答问242条,其分类如下:

——据熊月之《西学东渐与晚清社会》

根据材料并结合所学知识,就材料任意一点或整体拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表述清晰。)(15分)

第四次月考(历史)参考答案及评分说明

1.C

从西周分封制下,诸侯“管治封域内土著邦族的权力”内容具体,并且“多依旧保有其宗族组织”,有利于地方稳定的同时,“一定程度上践行周礼”促进社会生活规范统一,可知C项正确。儒家思想诞生是在春秋时期,A项不符合史实;分封制下没有实现中央对地方的垂直管理,B项错误;土著邦族受诸侯管治,服从周礼,走向一致,D项不符合题意。

2.D

君臣关系与父子、夫妻关系的紧密结合;从春秋战国到汉代。表明“家国同构”下的文化传承

3.B

根据材料可知,邱浚由尚书入阁后,其官阶也由正二品升为从一品,这表明内阁地位高于六部,故B项正确;明代内阁不属于法定的行政机构,A项表述不符合史实,排除;材料反映的是邱浚由户部尚书入阁,开了六部尚书入阁的先例,无法体现六部尚书的权力被削弱,故C项错误;材料没有涉及六部变成内阁下属机构的信息,故D项错误。

4.B

从材料数据可以看出,中国出口量大幅度下降,特别是与欧洲日本的贸易量下降,反映出清初推行闭关锁国政策对世界市场的影响,故B项符合题意,排除A;材料没有说明是朝贡贸易,排除C;没有比较不能得出领先世界,排除D。

5.D

雅典城邦为废除债务奴隶制支付巨大费用,使债务人获得极大的利益,说明梭伦改革在废除债务奴隶制时,借助城邦力量采用行政手段,重新分配了社会利益,D项正确;材料不能说明梭伦改革忽视了公民权利的平等性,A项错误;通过政府调控以抑制社会贫富分化与材料主旨不符,B项错误;梭伦改革从根本上维护的是奴隶主阶级而非平民的利益,C项错误。

6.A

由专门机构行使立法权对公民大会负责,可以避免在立法过程中公民因情绪冲动出现决策失误,有利于正确决策,有利于雅典民主政治的进一步发展,故A项正确;立法会议由陪审员抽签产生,但陪审员不一定都是贵族,B项错误;公民大会始终是最高权力机关,并未被取代,C项错误;题干没有反映民主政治遭到破坏,D项错误。

7.B

根据材料中“以不诚实途径获得财物”“处以双倍于筝息额的罚金”可知,《十二铜表法》倡导诚实守信的理念,B项正确;材料强调的是“不诚实途径”,A项与材料主旨不符,排除;C、D两项材料无法体现,排除。

8.B

“破坏现存秩序”、“回到根源性”、“人性的无比腐化堕落”(例如,加尔文教派主张:虔诚的信仰与完美的德行是每一个将要得救的基督徒的义务,他们应该在世间努力工作以荣神益人)——这些都指向的是宗教改革

9.C

根据卢梭主张“没有一个人富得能够购买其伷人,没有一个人穷得被迫出卖自己”,说明卢梭反对贫富悬殊,主张社会平等,故C项正确;A项材料不能体现;根据“他以为这个理想是不难实现的,为了防止财富集中到少数人手中,他提议征收遗产税及累进税”,说明卢梭的思想充满理想主义色彩,缺乏理性,B项错误;D项与材料无关。

10.A

孟德斯鸠认为国家治理当中,尤其是在立法过程中,应当倚重那些因出身、财富或者荣誉而出类拔萃的人,这种主张强调了精英政治,结合所学知识可知,实行两院制一定程度上解决了孟德斯鸠协调民主政治和精英政治之间矛盾,A正确;孟德斯鸠强调的是保障精英的突出作用,而非限制一般大众的权利,排除B;C与题无关,排除;贵族不等于精英,排除D。

11.B

思路点拨材料显示,19世纪60年代中期后,中国进口越来越多于出口,人超数量骤增,国际收支状况恶化,这与当时中国关税主权的丧失密切相关,B项正确;A项夸大了自然经济解体对中国出口扩大的影响,排除;中国贸易格局并未改变,C项错误;D项夸大了这一时期民族资本主义的影响,排除。

12.B

“开放厦门等更多的通商口岸、废除行商制度、改革关税税制和税率、在中国沿海占领岛屿、在华实施治外法权、废止对外人一系列管理措施等”在1830年之前就已经被西方人反复论证过,此后随着侵华战争的胜利,这些要求通过不平等条约得以实现,由此说明西方列强对中国的侵略有必然性,B正确;工业革命是列强侵略中国的根本动力,排除A;C与题无关,排除;题干并未列举促成鸦片战争爆发的多重因素,排除D。

13.D

据材料“第二次鸦片战争期间广州城陷后……粤事应归粤办。上海华夷并无嫌隙,应当照常贸易。”可知,清政府从官员到皇帝都缺乏现代国家民族观念,D正确;据材料“咸丰帝在给何桂清的上谕中也认为……”可知,皇帝给地方的诏令,不能反映中央集权的削弱,A错误;据材料“第二次鸦片战争期间广州城陷后……两江总督何桂清……宣布,粤事应归粤办。上海华夷并无嫌隙,应当照常贸易。”可知,其观点不符合国际外交的理念,B错误;据材料可知,地方官员有事要上报中央、服从中央,故C说法错误。

14.B

据所学可知,临时政府与正式政府相对,根据宪法选举总统、成立政府需要国民大会讨论通过,而当时中国尚未统一,无法举行国民大会,所以总统和政府都是临时的,体现了革命党人的民主共和精神,B正确;据所学可知,南京临时政府颁布《中华民国临时约法》是为了限制袁世凯夺取权力,维护民主共和,A说法错误;材料未体现孙中山的品质,C错误;材料未体现人民的支持内容,D错误。

15.C

陈独秀认为“东西思想各成一系”、“西洋文明远在中国之上”。选项内容“具有选择的策略性”吻合题干观点。

16.B

1927年大革命失败后,中共召开八七会议确定武装反抗国民党反动派的总方针,1935年华北事变后,中共召开瓦窑堡会议制定抗日民族统一战线的策略方针,随着日本不断扩大侵华战争,1937年《中共中央给中国国民党三中全会电》中,提出停止内战,一致对外等,都体现出国共十年对峙时期,中共根据社会主要矛盾变化作出政策调整,B项正确;中共不断纠正党内的右倾和“左”倾错误与第三则材料无关,A项不符合题意;抗日民族统一战线正式建立是在1937年9月,材料主题不是民族危机推动了抗日民族统一战线的建立,C项错误;中共在民族危机关头始终以民族大义为重和八七会议等不符,D项错误。

17.C

根据材料结合所学知识可知,中共七届二中全会上提出党的工作重心必须由农村转移到城市,以恢复和发展生产为一切工作的中心,因此毛泽东强调处理好公私关系和劳资关系主要是着眼于实现对大城市的顺利接管,故C项正确;社会主义经济制度的建立是在“三大改造”后,与题干时间不符,故A项错误;维护工农群众的根本利益只反映了“四面八方”关系中的部分人的利益关系,故B项错误;材料没有涉及优先发展工业的信息,故D项错误。

18.B

从材料可以看出,民众对中共领导全国人民抗击天花等疫病所取得的成果十分认同, 这从侧面反映出新中国获得了民众的政治认同,B项正确;材料没有体现三大改造的内容,排除A项;材料与民主政治无关,排除C项;“全面建立”不符合建国初期的史实,排除D项。

19.D

根据题干“始终着眼于实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益,着力保障和改善民生,使改革发展成果更多、更公平地惠及全体人民”可知我国国家政权以人民利益为基本出发点,努力提高人民生活水平,故D项正确;发展经济的成果需要共享于民才能提高人民生活水平,排除A项;党和国家工作重心的宗旨在于为人民服务,并未改变,排除B项;题干并未强调需要通过变革国家制度以提高人民生活水平,排除C项。故选D。

20.C

“规矩”“准绳”等由工匠的工具演变为比喻人们言行的原则、准则和标准的词语,而且这些工具至今仍为一些木匠沿用,说明汉语词汇因为社会实践使得语意不断丰富,故选C;这些词语演变为人们言行的原则、准则和标准,并没有改变原意,也没有脱离原本固有的语境,排除AB;并不是所有汉语词汇都隐含着人们言行的准则,排除D。

21.

(1)原因:启蒙运动有力地批判了封建专制制度,动摇了封建统治;为资本主义社会的发展提供了一套政治构想;为资本主义制度的确立奠定了理论基础。(每点2分,答三点即可得7分)

(2)特点:中国向西方单方向的学习;在列强侵略下的被动学习到主动学习;具有救亡图存的政治目的;是一个由浅入深的过程。(每点2分,共计8分)

22.

(1)意义:驳斥了制造民族分裂的各种言论;激发了中国全民族抗战的信心;继承和发展了中华民族的观念。(每点2分,共计6分)

(2)原因:新时期对民族问题的认识进一步深入;改革开放决策的实行,营造了和平稳定的国内政治环境;抗战时期中华民族是一个,理念得到继承和发展;完善社会主义国家治理的需要;落实民族区域自治政策的需要。(每点2分,答四点即可得9分)

23.

背景:“一五”计划推动工业化和城市化进程,城市人口激增,扩大了对商品粮的需求;土地改革后个体小农经济无法适应工业化建设的需要;部分地区遭受自然灾害;部分商人囤积居奇趁机抢购粮食。(每点2分,答三点即可得7分)

作用:有利于解决城市居民的基本生活需求;有利于缓和社会矛盾,稳定市场秩序;推动社会主义工业化的进程;有利于社会主义改造的完成;推动了计划经济管理体制的形成。(每点2分,最多不超过8分)

24.

示例一:论题:甲午战败后应用科学引起了国人的高度关注。

阐述:据表格数据可知,所列问题中应用科学所占比例较大,体现出1898年中国的时代要求。鸦片战后,向西方学习的新思潮萌发,西学关注度日渐提升。洋务运动主张学习西方科技,应用科学备受社会关注。甲午战败后,列强掀起瓜分中国的狂潮,民族危机加深,实业救国思潮兴起,社会对应用科学的需求更加强烈。据此可知,注重实用的应用科学受时人关注,体现了19世纪末的中国时代特征。

示例二:论题:19世纪末中国社会对时务的关注度较高。

阐述:据表格所列比例可知,关于时务的问题占了相当大的比例。甲午战败,中国半殖民地半封建社会程度进一步加深,也宣告洋务运动的破产,寻求新的救国之路摆在人们面前。1898年,正值列强瓜分中国之际,民族危机严重。救亡图存,成为时代的主题,关注时务问题日渐升温。以康有为、梁启超为代表的维新派宣传维新变法思想,推动了时人对救亡、实业等问题的关注。由此可知,1898年国人关注时务问题,既体现了时代的主题,也在一定程度反映了近代思想解放潮流的影响。

评分说明:

一档:论点明、结论清,论据充分(2个史实点以上),论证严谨(有背景内容阐述)。(13-15分)

二挡:论点明、结论清,论据充分(2个史实点以上),论证较严谨(有部分背景内容阐述)。(10-12分)

三挡:论点较明、结论较清,论据较充分(1个史实点),论证不够严谨(有单一的背景内容阐述)。(6-9分)

四挡:论点模糊,结论不清,论据不够充分(史实点不清),论证不够严谨。(0-5分)

同课章节目录