3《月是故乡明》 课件 (共25张 )

图片预览

文档简介

第一单元

第3课 月是故乡明

部编版语文五年级下册

学习目标

1.认识“徘、徊”等15个生字,读准多音字“燕”。

2.正确、流利、有感情地朗读课文,体会作者对故乡深深的思念之情。

3.学习借景抒情的写法,积累课文中优美的语句。

同学们,在中秋节这个传统佳节,我们常常一家人坐在一起,吃着甜甜的月饼,欣赏着天上的明月。但是,中秋赏月,仅仅是在看月吗?

导入新知

月是故乡明

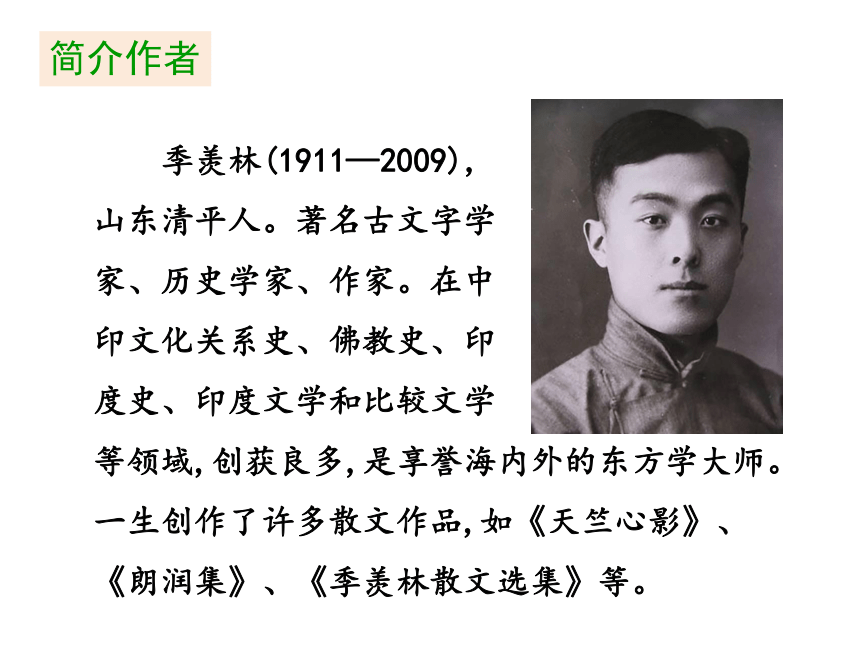

季羡林(1911—2009),

山东清平人。著名古文字学

家、历史学家、作家。在中

印文化关系史、佛教史、印

度史、印度文学和比较文学

等领域,创获良多,是享誉海内外的东方学大师。一生创作了许多散文作品,如《天竺心影》、《朗润集》、《季羡林散文选集》等。

简介作者

看到这个题目你能想到什么?

《月是故乡明》

1. 有可能想到主旨是“思念家乡”。

2. 有可能想到出处:杜甫的《月夜忆舍弟》。

3. 有可能联想到其他诗句:李白的《静夜思》。

“长安一片月,万户捣衣声。”

“我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。”

解读题目

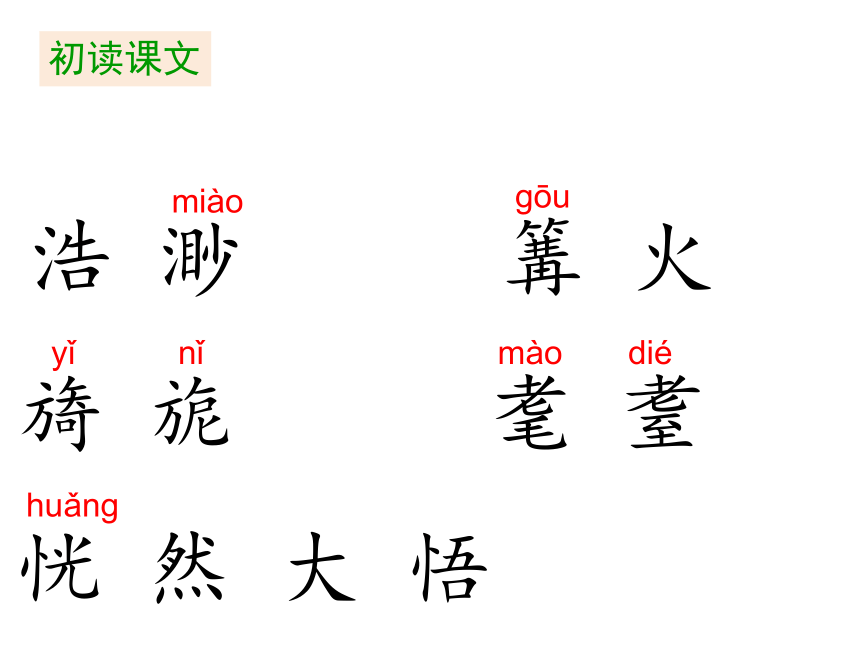

浩 渺 篝 火 旖 旎 耄 耋 恍 然 大 悟

miào

gōu

yǐ nǐ

mào dié

huǎng

初读课文

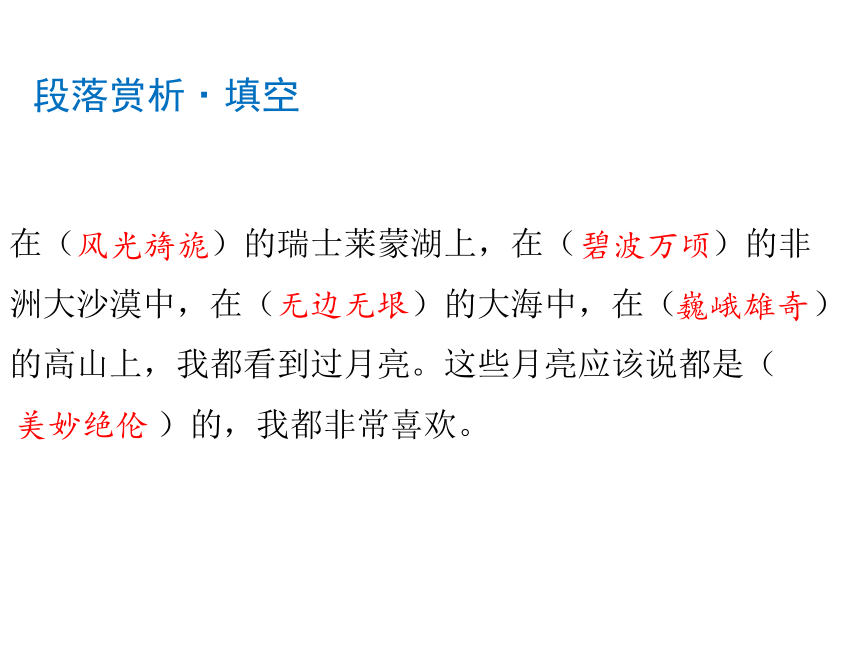

段落赏析·填空

在(风光旖旎)的瑞士莱蒙湖上,在(无边无垠)的非洲大沙漠中,在(碧波万顷)的大海中,在(巍峨雄奇)的高山上,我都看到过月亮。这些月亮应该说都是(美妙绝伦 )的,我都非常喜欢。

风光旖旎

无边无垠

碧波万顷

巍峨雄奇

美妙绝伦

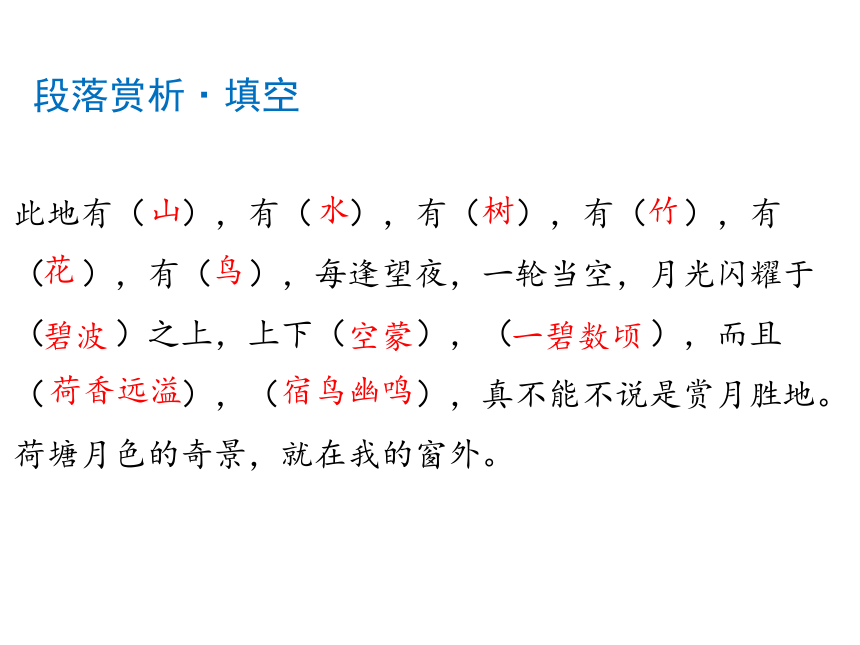

段落赏析·填空

此地有(山),有(水),有(树),有(竹),有(花),有(鸟),每逢望夜,一轮当空,月光闪耀于(碧波)之上,上下(空蒙),(一碧数顷),而且(荷香远溢),(宿鸟幽鸣),真不能不说是赏月胜地。荷塘月色的奇景,就在我的窗外。

山

水

树

竹

花

鸟

碧波

空蒙

一碧数顷

荷香远溢

宿鸟幽鸣

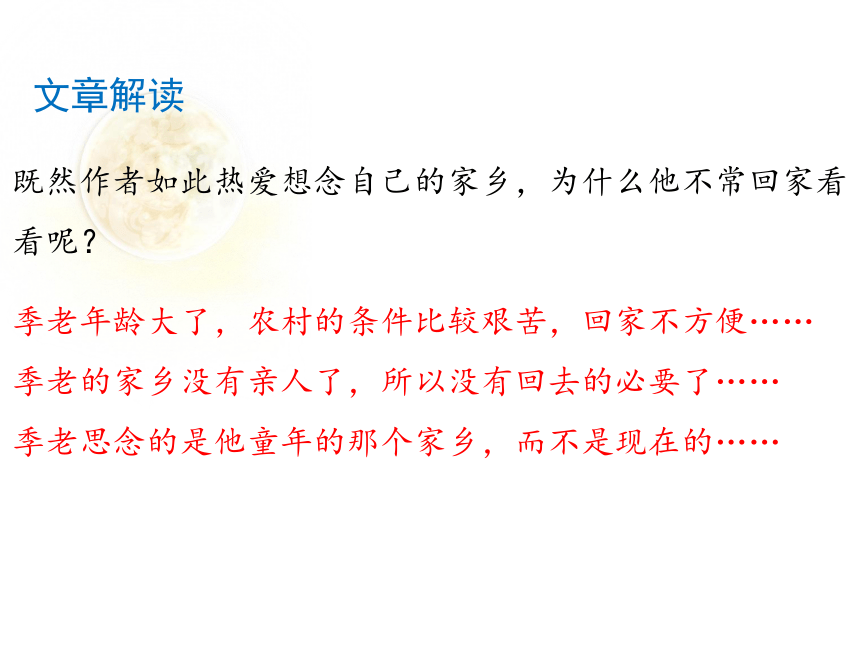

既然作者如此热爱想念自己的家乡,为什么他不常回家看看呢?

季老年龄大了,农村的条件比较艰苦,回家不方便……

季老的家乡没有亲人了,所以没有回去的必要了……

季老思念的是他童年的那个家乡,而不是现在的……

文章解读

他的家乡没有山,为什么还写山呢?

过渡,文章第二自然段中说中国古代诗文写月亮需要山水的陪衬,所以下面提到了山,还写了水……

文章解读

作者明明是写家乡的月亮为什么写那些童年趣事呢,是不是多余?

这些童年趣事也是围绕着月亮来写的,捉知了、看月亮都跟月亮有关,不是多余,反而更能表达出作者对故乡的思念之情……

文章解读

为什么除了写故乡的月色,作者还写到了那么多地方的月亮?既然这些地方的月色都很美,岂不让故乡的小月亮相形见绌?

这是对比,文章中明确提到了“对比之下”。这样写更能突出作者对故乡月色的喜爱,更能表达作者对故乡的眷恋,以及对故乡的思念之情……

深入探究

那在作者眼中,思乡到底是什么滋味呢?

“故乡”不是一个抽象的词语,而是由许多人物、景物、故事和场景构成的,是融合了许多内容的情感和记忆。所以,思乡类的作品往往都是从一些具体的东西出发,由眼前之景激起乡思之情,即平常我们所说的——借物抒情。因此,即使许多平常的人事景物也会因为融合了乡思而具有了特别的意味。

深入研究

在《月是故乡明》这篇文章中,这篇文章是一篇抒情散文,什么是它的抒情线索呢?

月亮!文章虽然写了很多看似无关的事物,但却都是紧紧围绕月亮展开的。这就是散文——形散神不散的特点。

深入研究

作者为什么要用杜甫的诗作为题目呢?

由于杜甫这句诗是千古名句,特别能引发读者的共鸣,被广为传诵。用它来做题目,更能表达作者的乡思之情。

回顾文本

本文的哪一段中有一句话实际上就是对这句诗的解释?

正如作者所说“事情大概就是这个样子”,正是说明它表达了一种普遍的感受。所以,季羡林老先生即使功成名就,即使身在他乡,还念念不忘自己的故乡。

季羡林先生走出了鲁西北那个小村庄,走出了国门,但没有走出那植根心底的爱国情结;他走进燕园,走

上了大学的讲台,但没有走出那融入生命的乡土情结;他走上了社会的高层,步入了人生的辉煌,但没有走出那刻骨铭心的平民情结。有评家称他为“平民中的大师,大师中的平民”。

畅谈感想

学习完本课之后,同学们有什么感受呢?

课堂总结

课后练习

再见

第3课 月是故乡明

部编版语文五年级下册

学习目标

1.认识“徘、徊”等15个生字,读准多音字“燕”。

2.正确、流利、有感情地朗读课文,体会作者对故乡深深的思念之情。

3.学习借景抒情的写法,积累课文中优美的语句。

同学们,在中秋节这个传统佳节,我们常常一家人坐在一起,吃着甜甜的月饼,欣赏着天上的明月。但是,中秋赏月,仅仅是在看月吗?

导入新知

月是故乡明

季羡林(1911—2009),

山东清平人。著名古文字学

家、历史学家、作家。在中

印文化关系史、佛教史、印

度史、印度文学和比较文学

等领域,创获良多,是享誉海内外的东方学大师。一生创作了许多散文作品,如《天竺心影》、《朗润集》、《季羡林散文选集》等。

简介作者

看到这个题目你能想到什么?

《月是故乡明》

1. 有可能想到主旨是“思念家乡”。

2. 有可能想到出处:杜甫的《月夜忆舍弟》。

3. 有可能联想到其他诗句:李白的《静夜思》。

“长安一片月,万户捣衣声。”

“我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。”

解读题目

浩 渺 篝 火 旖 旎 耄 耋 恍 然 大 悟

miào

gōu

yǐ nǐ

mào dié

huǎng

初读课文

段落赏析·填空

在(风光旖旎)的瑞士莱蒙湖上,在(无边无垠)的非洲大沙漠中,在(碧波万顷)的大海中,在(巍峨雄奇)的高山上,我都看到过月亮。这些月亮应该说都是(美妙绝伦 )的,我都非常喜欢。

风光旖旎

无边无垠

碧波万顷

巍峨雄奇

美妙绝伦

段落赏析·填空

此地有(山),有(水),有(树),有(竹),有(花),有(鸟),每逢望夜,一轮当空,月光闪耀于(碧波)之上,上下(空蒙),(一碧数顷),而且(荷香远溢),(宿鸟幽鸣),真不能不说是赏月胜地。荷塘月色的奇景,就在我的窗外。

山

水

树

竹

花

鸟

碧波

空蒙

一碧数顷

荷香远溢

宿鸟幽鸣

既然作者如此热爱想念自己的家乡,为什么他不常回家看看呢?

季老年龄大了,农村的条件比较艰苦,回家不方便……

季老的家乡没有亲人了,所以没有回去的必要了……

季老思念的是他童年的那个家乡,而不是现在的……

文章解读

他的家乡没有山,为什么还写山呢?

过渡,文章第二自然段中说中国古代诗文写月亮需要山水的陪衬,所以下面提到了山,还写了水……

文章解读

作者明明是写家乡的月亮为什么写那些童年趣事呢,是不是多余?

这些童年趣事也是围绕着月亮来写的,捉知了、看月亮都跟月亮有关,不是多余,反而更能表达出作者对故乡的思念之情……

文章解读

为什么除了写故乡的月色,作者还写到了那么多地方的月亮?既然这些地方的月色都很美,岂不让故乡的小月亮相形见绌?

这是对比,文章中明确提到了“对比之下”。这样写更能突出作者对故乡月色的喜爱,更能表达作者对故乡的眷恋,以及对故乡的思念之情……

深入探究

那在作者眼中,思乡到底是什么滋味呢?

“故乡”不是一个抽象的词语,而是由许多人物、景物、故事和场景构成的,是融合了许多内容的情感和记忆。所以,思乡类的作品往往都是从一些具体的东西出发,由眼前之景激起乡思之情,即平常我们所说的——借物抒情。因此,即使许多平常的人事景物也会因为融合了乡思而具有了特别的意味。

深入研究

在《月是故乡明》这篇文章中,这篇文章是一篇抒情散文,什么是它的抒情线索呢?

月亮!文章虽然写了很多看似无关的事物,但却都是紧紧围绕月亮展开的。这就是散文——形散神不散的特点。

深入研究

作者为什么要用杜甫的诗作为题目呢?

由于杜甫这句诗是千古名句,特别能引发读者的共鸣,被广为传诵。用它来做题目,更能表达作者的乡思之情。

回顾文本

本文的哪一段中有一句话实际上就是对这句诗的解释?

正如作者所说“事情大概就是这个样子”,正是说明它表达了一种普遍的感受。所以,季羡林老先生即使功成名就,即使身在他乡,还念念不忘自己的故乡。

季羡林先生走出了鲁西北那个小村庄,走出了国门,但没有走出那植根心底的爱国情结;他走进燕园,走

上了大学的讲台,但没有走出那融入生命的乡土情结;他走上了社会的高层,步入了人生的辉煌,但没有走出那刻骨铭心的平民情结。有评家称他为“平民中的大师,大师中的平民”。

畅谈感想

学习完本课之后,同学们有什么感受呢?

课堂总结

课后练习

再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地