北师大版七年级下册数学 4.3.3“边角边”判定 教案

文档属性

| 名称 | 北师大版七年级下册数学 4.3.3“边角边”判定 教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 127.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-02-03 08:30:45 | ||

图片预览

文档简介

第五章

三角形

4.

探索三角形全等的条件(三)

课题:探索三角形全等的条件(三)

教学目标

知识与技能目标:

通过画图比较,得出SAS的结论。

能够利用SAS的结论判定两个三角形全等并会用数学语言说明理由。

过程与方法目标:

经历探索SAS结论过程,培养学生思维的全面性。

让学生在活动过程中,发展合作交流能力和语言表达能力。

在解决问题中发现问题,通过虚心交流解决问题,互相启发,互相受益。

增强学生的数学应用意识,初步培养学生依据已知结论分析问题、解决问题的良好习惯。

情感目标:

在活动过程中体会结论的客观真实性,感受数学与现实生活的密切联系,

教学重点:探索SAS结论,利用此结论说明两三角形全等。

教学难点:准确画出符合条件的图形,利用合理的语言说明两三角形全等。

教具:课件,黑板

学具:刻度尺、量角器

教法与学法;

教法:启发、引导、示范

学习方法:探究、合作、交流、应用

六、教学设计过程:

本节课设计了七个教学环节:知识回顾、分类研究、画图比较、合作学习、练习提高、课堂小结、布置作业。

第一环节

知识回顾

老师提问:判断三角形全等的方法有几种,分别用语言加以描述。

通过此环节使学生能很快进入课堂角色。特别强调“已知两边及一角有两种情况,分别是:两边夹一角和两角及一边的对角。”在课堂中用学生找到的此问题作为突破口,顺利的过渡到下一个环节。引出课题。

第二环节

分类研究

通过分小组讨论,明确两边及一角的情况,就此三个条件分为两类,并对每类的情况进行解释说明。

在此让学生明确考虑问题的全面性,渗透分类思想,并体验、归纳两种情况的区别及研究的意义,并针对两种情况进行进一步的研究。

第三环节

画图比较

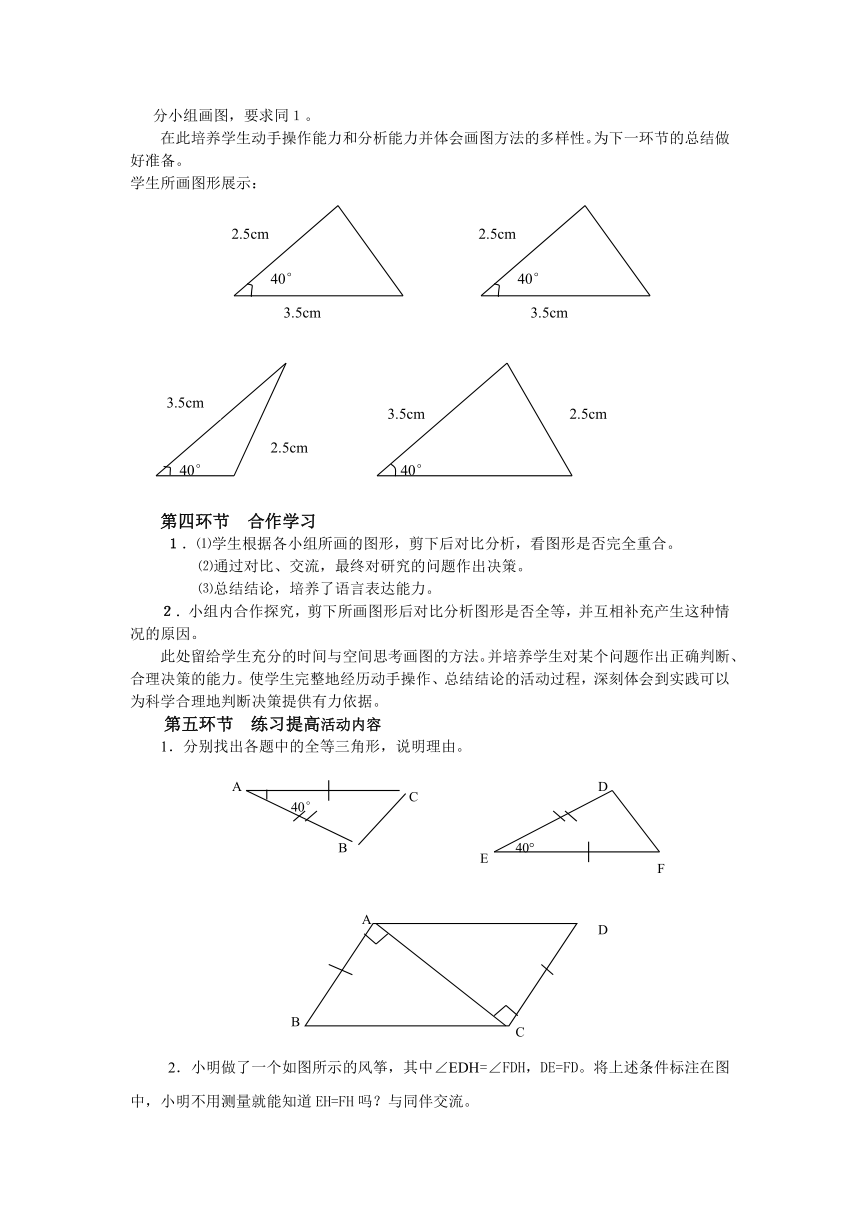

1.按要求画图:已知两边分别为2.5厘米、3.5厘米,它们的夹角为40°。分小组画图,鼓励学生利用量角器、直尺、三角板等一切工具画三角形,并要求画出的三角形尽可能准确,减少误差。

2.按要求作图:以2.5厘米,3.5厘米为边,以2.5厘米的边所对的角为40°。分小组画图,要求同1。

在此培养学生动手操作能力和分析能力并体会画图方法的多样性。为下一环节的总结做好准备。

学生所画图形展示:

第四环节 合作学习

1.⑴学生根据各小组所画的图形,剪下后对比分析,看图形是否完全重合。

⑵通过对比、交流,最终对研究的问题作出决策。

⑶总结结论,培养了语言表达能力。

2.小组内合作探究,剪下所画图形后对比分析图形是否全等,并互相补充产生这种情况的原因。

此处留给学生充分的时间与空间思考画图的方法。并培养学生对某个问题作出正确判断、合理决策的能力。使学生完整地经历动手操作、总结结论的活动过程,深刻体会到实践可以为科学合理地判断决策提供有力依据。

第五环节

练习提高活动内容

1.分别找出各题中的全等三角形,说明理由。

2.小明做了一个如图所示的风筝,其中∠EDH=∠FDH,DE=FD。将上述条件标注在图中,小明不用测量就能知道EH=FH吗?与同伴交流。

3.如图,已知AB=AC,AD=AE。那么∠B与∠C相等吗?为什么?

4.小颖作业本上画的三角形被墨迹污染,她想画出一个与原来完全一样的三角形,她该怎么办呢?你能帮帮小颖吗?

主要采取学生独立完成的方式,然后全班进行交流,从而达到知识的巩固和拓展的目的。使学生能正确利用所得结论进行简单的推理,并能用合理的数学语言表述。在练习的过程中,推理能力得到了提高。通过解决实际问题培养了学生理论应用与实践的思想。

第六环节

课堂小结

方式:1、

学生谈谈这节课的学习感受,总结收获、体会。

2、教师总结本节课的方法与要点,主要是分类讨论方法和SAS的应用范围。

通过小结,使学生养成善于总结的良好习惯,并能整理思路,为今后的学习打下坚实的基础。

第七环节

布置作业

课堂作业:课本上第167页习题5.9。

预习下节课内容

下节课准备:圆规、直尺。

符:板书设计

三角形

4.

探索三角形全等的条件(三)

课题:探索三角形全等的条件(三)

教学目标

知识与技能目标:

通过画图比较,得出SAS的结论。

能够利用SAS的结论判定两个三角形全等并会用数学语言说明理由。

过程与方法目标:

经历探索SAS结论过程,培养学生思维的全面性。

让学生在活动过程中,发展合作交流能力和语言表达能力。

在解决问题中发现问题,通过虚心交流解决问题,互相启发,互相受益。

增强学生的数学应用意识,初步培养学生依据已知结论分析问题、解决问题的良好习惯。

情感目标:

在活动过程中体会结论的客观真实性,感受数学与现实生活的密切联系,

教学重点:探索SAS结论,利用此结论说明两三角形全等。

教学难点:准确画出符合条件的图形,利用合理的语言说明两三角形全等。

教具:课件,黑板

学具:刻度尺、量角器

教法与学法;

教法:启发、引导、示范

学习方法:探究、合作、交流、应用

六、教学设计过程:

本节课设计了七个教学环节:知识回顾、分类研究、画图比较、合作学习、练习提高、课堂小结、布置作业。

第一环节

知识回顾

老师提问:判断三角形全等的方法有几种,分别用语言加以描述。

通过此环节使学生能很快进入课堂角色。特别强调“已知两边及一角有两种情况,分别是:两边夹一角和两角及一边的对角。”在课堂中用学生找到的此问题作为突破口,顺利的过渡到下一个环节。引出课题。

第二环节

分类研究

通过分小组讨论,明确两边及一角的情况,就此三个条件分为两类,并对每类的情况进行解释说明。

在此让学生明确考虑问题的全面性,渗透分类思想,并体验、归纳两种情况的区别及研究的意义,并针对两种情况进行进一步的研究。

第三环节

画图比较

1.按要求画图:已知两边分别为2.5厘米、3.5厘米,它们的夹角为40°。分小组画图,鼓励学生利用量角器、直尺、三角板等一切工具画三角形,并要求画出的三角形尽可能准确,减少误差。

2.按要求作图:以2.5厘米,3.5厘米为边,以2.5厘米的边所对的角为40°。分小组画图,要求同1。

在此培养学生动手操作能力和分析能力并体会画图方法的多样性。为下一环节的总结做好准备。

学生所画图形展示:

第四环节 合作学习

1.⑴学生根据各小组所画的图形,剪下后对比分析,看图形是否完全重合。

⑵通过对比、交流,最终对研究的问题作出决策。

⑶总结结论,培养了语言表达能力。

2.小组内合作探究,剪下所画图形后对比分析图形是否全等,并互相补充产生这种情况的原因。

此处留给学生充分的时间与空间思考画图的方法。并培养学生对某个问题作出正确判断、合理决策的能力。使学生完整地经历动手操作、总结结论的活动过程,深刻体会到实践可以为科学合理地判断决策提供有力依据。

第五环节

练习提高活动内容

1.分别找出各题中的全等三角形,说明理由。

2.小明做了一个如图所示的风筝,其中∠EDH=∠FDH,DE=FD。将上述条件标注在图中,小明不用测量就能知道EH=FH吗?与同伴交流。

3.如图,已知AB=AC,AD=AE。那么∠B与∠C相等吗?为什么?

4.小颖作业本上画的三角形被墨迹污染,她想画出一个与原来完全一样的三角形,她该怎么办呢?你能帮帮小颖吗?

主要采取学生独立完成的方式,然后全班进行交流,从而达到知识的巩固和拓展的目的。使学生能正确利用所得结论进行简单的推理,并能用合理的数学语言表述。在练习的过程中,推理能力得到了提高。通过解决实际问题培养了学生理论应用与实践的思想。

第六环节

课堂小结

方式:1、

学生谈谈这节课的学习感受,总结收获、体会。

2、教师总结本节课的方法与要点,主要是分类讨论方法和SAS的应用范围。

通过小结,使学生养成善于总结的良好习惯,并能整理思路,为今后的学习打下坚实的基础。

第七环节

布置作业

课堂作业:课本上第167页习题5.9。

预习下节课内容

下节课准备:圆规、直尺。

符:板书设计

同课章节目录

- 第一章 整式的乘除

- 1 同底数幂的乘法

- 2 幂的乘方与积的乘方

- 3 同底数幂的除法

- 4 整式的乘法

- 5 平方差公式

- 6 完全平方公式

- 7 整式的除法

- 第二章 相交线与平行线

- 1 两条直线的位置关系

- 2 探索直线平行的条件

- 3 平行线的性质

- 4 用尺规作角

- 第三章 变量之间的关系

- 1 用表格表示的变量间关系

- 2 用关系式表示的变量间关系

- 3 用图象表示的变量间关系

- 第四章 三角形

- 1 认识三角形

- 2 图形的全等

- 3 探索三角形全等的条件

- 4 用尺规作三角形

- 5 利用三角形全等测距离

- 第五章 生活中的轴对称

- 1 轴对称现象

- 2 探索轴对称的性质

- 3 简单的轴对称图形

- 4 利用轴对称进行设计

- 第六章 概率初步

- 1 感受可能性

- 2 频率的稳定性

- 3 等可能事件的概率