2020-2021学年山西省运城市稷山中学高三(上)月考历史试卷(1月份)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年山西省运城市稷山中学高三(上)月考历史试卷(1月份) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 61.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-03 08:17:44 | ||

图片预览

文档简介

2020-2021学年山西省运城市稷山中学高三(上)月考历史试卷(1月份)

一、选择题(共12小题,每小题4分,满分48分)

1.(4分)英国安妮女王(1702﹣1714在位)生性犹豫,遇事很难作出决断。内阁大臣遇事时,往往先由主要大臣聚会商讨,形成一致看法后再在女王召集的内阁会议上提交女王批准。这一议事流程( )

A.表明国王已经处于“统而不治”的地位

B.确立了君主立宪制的法律框架

C.实质是内阁与国王的权力斗争日益激烈

D.体现了责任内阁制的逐步形成

2.(4分)英国责任制内阁确立后的很长一段时期,胜选党派组阁,政府官职就由该党成员担任。1850年进行了文官制度改革,规定负责具体行政事务的官员不得参选议员,不能介入党派活动。这种变化说明( )

A.政府被议会操控阻碍民主政治发展

B.文官制度是英国政治民主的根本动力

C.改革目的是保证政府施政的独立性

D.责任内阁制并不具备分权制衡的特征

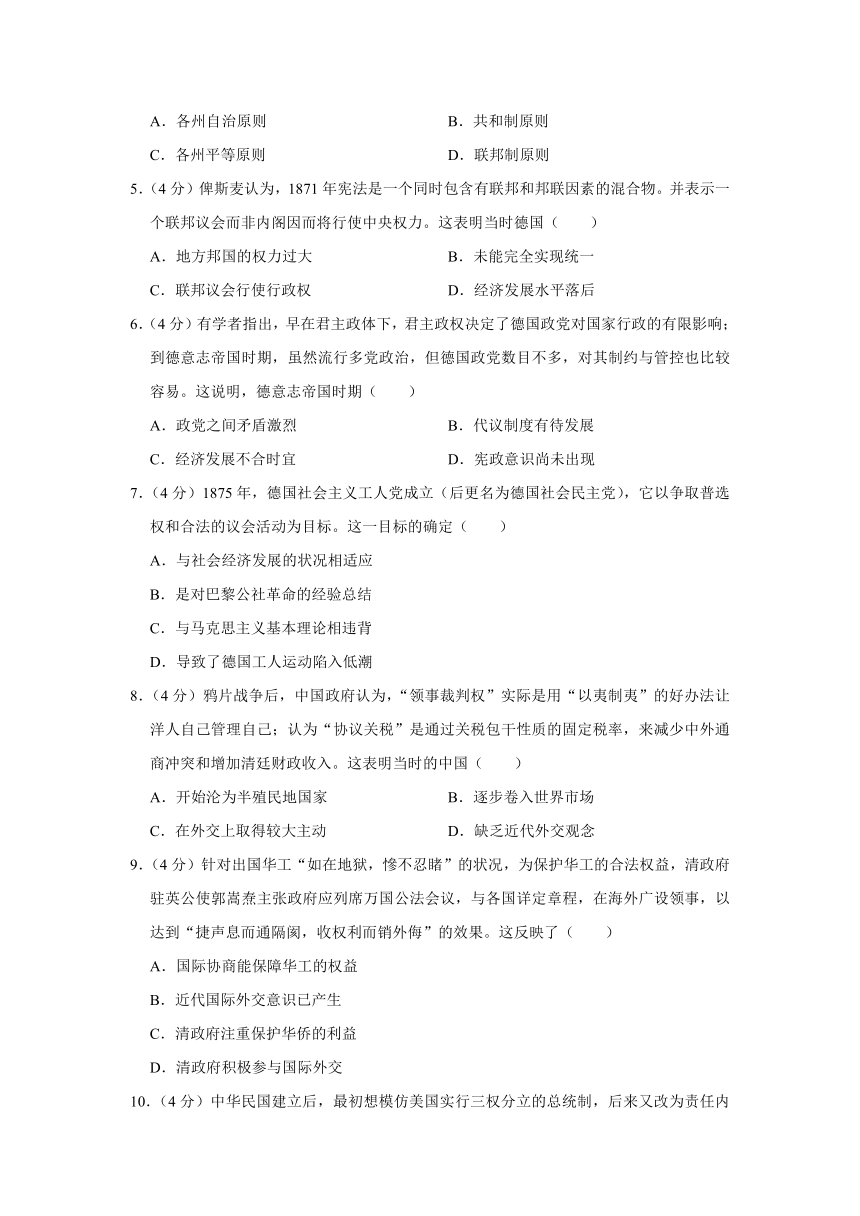

3.(4分)读如图,在①②③④处填写对应的机构,正确的是( )

A.国王﹣内阁﹣上院﹣下院

B.国王﹣上院﹣下院﹣内阁

C.上院﹣国王﹣下院﹣内阁

D.国王﹣下院﹣上院﹣内阁

4.(4分)1791年,美国批准生效的宪法修正案第十条规定,除了明确授予中央政府的权力以外,其余的权力由各州自行保留。这一规定体现了( )

A.各州自治原则

B.共和制原则

C.各州平等原则

D.联邦制原则

5.(4分)俾斯麦认为,1871年宪法是一个同时包含有联邦和邦联因素的混合物。并表示一个联邦议会而非内阁因而将行使中央权力。这表明当时德国( )

A.地方邦国的权力过大

B.未能完全实现统一

C.联邦议会行使行政权

D.经济发展水平落后

6.(4分)有学者指出,早在君主政体下,君主政权决定了德国政党对国家行政的有限影响;到德意志帝国时期,虽然流行多党政治,但德国政党数目不多,对其制约与管控也比较容易。这说明,德意志帝国时期( )

A.政党之间矛盾激烈

B.代议制度有待发展

C.经济发展不合时宜

D.宪政意识尚未出现

7.(4分)1875年,德国社会主义工人党成立(后更名为德国社会民主党),它以争取普选权和合法的议会活动为目标。这一目标的确定( )

A.与社会经济发展的状况相适应

B.是对巴黎公社革命的经验总结

C.与马克思主义基本理论相违背

D.导致了德国工人运动陷入低潮

8.(4分)鸦片战争后,中国政府认为,“领事裁判权”实际是用“以夷制夷”的好办法让洋人自己管理自己;认为“协议关税”是通过关税包干性质的固定税率,来减少中外通商冲突和增加清廷财政收入。这表明当时的中国( )

A.开始沦为半殖民地国家

B.逐步卷入世界市场

C.在外交上取得较大主动

D.缺乏近代外交观念

9.(4分)针对出国华工“如在地狱,慘不忍睹”的状况,为保护华工的合法权益,清政府驻英公使郭嵩焘主张政府应列席万国公法会议,与各国详定章程,在海外广设领事,以达到“捷声息而通隔阂,收权利而销外侮”的效果。这反映了( )

A.国际协商能保障华工的权益

B.近代国际外交意识已产生

C.清政府注重保护华侨的利益

D.清政府积极参与国际外交

10.(4分)中华民国建立后,最初想模仿美国实行三权分立的总统制,后来又改为责任内阁制。但按照英国的责任内阁制,议会多数党党魁出任内阁首相后,阁员由首相任命。而《中华民国临时约法》规定,中华民国责任内阁的阁员,必须由参议院审定后方可任命。这一规定( )

A.体现了主权在民的原则

B.动摇了封建思想的统治地位

C.体现了分权制衡的原则

D.阻止了袁世凯复辟帝制野心

11.(4分)古代东亚,形成了以中国为中心的“万国来朝”“天下共主”的国际秩序模式,称为朝贡体系。鸦片战争后,西方国家强迫清政府签订一系列条约,在中国建立起新的中外关系模式,称为条约体系。这两种关系体系( )

A.均为前资本主义时代的国际关系体系

B.是平等与不平等两种外交关系的反映

C.体现了王道与霸道不同交往观念的差异

D.符合主权国家观念及其相应的国际秩序

12.(4分)对于被迫同列强签订的不平等条约,咸丰帝的态度是,不必严格遵守;第二次鸦片战争后,恭亲王奕?主张办理中外事宜要“以守约为主,以践言为先”。发生这种变化说明( )

A.清朝的军事力量增强

B.清朝统治阶级内部矛盾尖锐

C.卖国立场越来越严重

D.外交政策逐步接轨国际规则

二、解答题(共3小题,满分52分)

13.(25分)阅读材料,回答下列问题。

材料一

起初英国的税收是由包税人收取的。1683年,包税制被取消。1689年,英国《权利法案》规定:“凡未经议会允许,借口国王特权,或供国王使用而任意征税,超出议会准许的时间或方式皆为非法”。1713年后大多数税都是通过政府雇员征收的。1714年,财政部又发展为财政委员会,负责监督向国库输送收入,从而实现了财政的国有化,建立起了真正的公共财政体系的雏形。1782年形成了经济改革法案,把原先属于国王私人的财产重新界定为公共财产。1785年,税收管理重组为两个办公室,海关和税收事务委员,前者负责关税,后者管理土地税、财产税和1799年后的所得税。

﹣﹣摘编自毕竟悦《政制转型与国家税收》

材料二

随着新中国税收制度与税收政策的确立,国家逐步展开了税收制度的修正与完善工作。在1952年讨论了中国当时的税制改革问题。改革的主要内容是:合理调整,简化合并,开辟新税,试办商品流通税……

在1958年之后,为了适应农村人民公社的发展和农村财贸管理体制的变化,中国在农村试行了人民公社财政包干办法,进而在部分城市试行了国营企业“税利合一”上缴办法。由于违背了经济规律,这些做法很快以失败告终。在整个税制改革过程中,更多地体现了中国自身的社会主义

﹣﹣摘编自李顺求《中同税制改革的伦理反思》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出英国税收的变化并概括出现这种变化的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中英两国税制改革的异同。

14.(12分)阅读材料,回答问题。

材料:在专制王权下的法国,国王曾自视为民族的代表,路十四声称“朕即国家”“朕即民族”。启蒙思想家主张人民主权,抨击君主专制,阐述了与之相适应的民族思想:一个民族可以没有国王而将国家治理得井井有条,相反,一个国王若无国民则不存在,更不必说治理国家了,甚至表示“专制之下无祖国”。在法国大革命中,人们认为法兰西民族的成员不仅居住在同一地域、使用相同的语言,且相互之间是平等的,全体法国人组成的法兰西民族。一般认为,法国大革命是法兰西民族诞生和民族主义形成的标志。

﹣﹣摘编自李宏图《西欧近代民族主义思潮研究》

根据材料并结合所学知识,概述法国大革命的背景,以及其对近代民族主义形成的促进作用。

15.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

英国自16世纪起就实行由国王任命的治安法官主导下的法治型地方自治,行政只是治安法官的一种附属职能。19世纪30年代,英国进行了一系列改革,地方治安交给了警察部门,司法由改组后的统一法院承担,地方行政交给了新建的地方政府。1835年市政法案出台,确立了地方共同体自治原则,地方事务由全体地方居民自主决定,建立经选举产生的地方议会。根据工作需要,议会下设各种议会委员会,为民众提供生活安全保护、教育卫生服务,办理社会福利、环境保护、文化娱乐、商业贸易等事务。

材料二

1905年后,受西方地方自治思潮影响较深的上海、天津、湖南等地,在部分绅商的倡导和开明官员的支持下开始了地方自治试验。在全国上下的呼声中,1908年,清政府颁布《城镇乡地方自治章程》,在全国推行地方自治。清政府规定城镇设议事会和董事会,乡设议事会和乡董,议员由选民自由选举,议决问题取决于多数;议事会是议决机关,董事会是行政机关,后者由前者选举产生并受其监督。同时规定“不识文字者”不得为选民,居民必须年纳正税或本地方公益捐二元以上才可充当选民;“地方官有申请督抚解散城镇乡议事会、城镇董事会及撤销自治职员之权”。此后,在张謇等新式绅商的努力下,各地的自治活动渐入高潮。至1911年,全国各地成立的自治会、自治预备会等团体达五十多个,对中国近代政治发展产生了重要的影响。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪30年代英国地方自治的主要变化,并分析其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出英国地方自治和晚清地方自治有什么相同和不同之处?

参考答案与试题解析

一、选择题(共12小题,每小题4分,满分48分)

1.【分析】本题关键信息是“内阁大臣遇事时,往往先由主要大臣聚会商讨,形成一致看法后再在女王召集的内阁会议上提交女王批准”,结合英国的责任内阁制进行分析即可。

【解答】材料“内阁大臣遇事时,往往先由主要大臣聚会商讨,形成一致看法后再在女王召集的内阁会议上提交女王批准”体现的是英国责任内阁制的运行过程,D选项符合题意;

A选项说法不符合材料主旨,排除;

B选项是英国《权利法案》的影响,排除;

C选项说法不符合史实,排除。

故选:D。

2.【分析】本题主要考查英国责任内阁制,要求学生结合英国君主立宪制度的内容、特征和发展过程来分析。

【解答】A.材料看不出政府被议会操控。

B.英国文官制度不是民主政治的根本动力。

C.从材料可以看出,在英国责任内阁制确立以后,19世纪中期又进行了文官制度改革,排除了政党对具体行政事务的影响,保证了政府施政的独立性。

D.材料体现不出分权制衡的特点。

故选:C。

3.【分析】本题考查英国资产阶级代议制。解答本题,考生需要熟知英国政治体制的特点和权力运行程序。

【解答】结合所学知识可知,英国议会由上院与下院组成,内阁由下院多数党组成,其首相在形式上经国王任命。所以,材料中,①是国王,②是上院,③是下院,④是内阁。

故选:B。

4.【分析】本题主要考查美国的联邦制要求,学生结合美国宪法的特点和联邦制的特征来分析。

【解答】结合所学知识我们可知,美国的联邦制度通过联邦与地方各州之间的权力分立与制衡,构建了处理集权与自治中央与地方关系的国家结构模式,效忠授予中央政府的权力,其余的权力各州自己保留,是联邦制原则的具体体现。

故选:D。

5.【分析】本题考查1871年《德意志帝国宪法》,解题的关键是“1871年宪法是一个同时包含有联邦和邦联因素的混合物”。

【解答】结合所学知识,邦联制地方权力较大,根据“1871年宪法是一个同时包含有联邦和邦联因素的混合物”可知,德国地方邦国的权力过大,故A正确;

德国通过三次王朝战争实现了国家的统一,故B错误;

CD材料未体现,排除。

故选:A。

6.【分析】本题考查西方资产阶级代议制。题干中的关键信息是“虽然流行多党政治,但德国政党数目不多,对其制约与管控也比较容易”。

【解答】据材料信息可知,在德意志帝国时期,虽然流行多党政治,但德国政党数目不多,对其制约与管控也比较容易,这说明德意志帝国中央权力极大,政党政治不能有效发挥其在代议制中的政治作用,这表明当时德国代议制有待完善,故选B项。

材料并未反映政党之间的矛盾,故排除A项。

受工业革命影响,当时德国资本主义经济发展较为迅速,故排除C项。

虽然近代德国民主政治具有局限性。但宪政意识早已出现,故排除D项。

故选:B。

7.【分析】本题主要考查近代德国的政体,要求学生结合近代德国政体特征来进行分析。

【解答】材料反映的是在近代德国民主政体确立以后,德国工人阶级政党希望通过民主活动获得合法权利,实现政治目标,这与当时的德国经济发展和民主政治发展的现实是相符的。

故选:A。

8.【分析】本题考查中国近代化道路的曲折性。主要考查清政府外交观念。

【解答】通过材料信息可以看出,鸦片战争后清政府对领事裁判权和协议关税认识,并没有意识到中国主权的丧失,说明其缺乏近代外交观念,故D正确;

A不是材料叙述的主旨。

材料信息与中国卷入资本主义世界市场无关,排除B;

领事裁判权和协议关税是资本主义列强对中国的侵略,C说法错误。

故选:D。

9.【分析】本题考查近代中国的近代化。需要掌握清政府外交近代化的表现。解题的关键是对“清政府驻英公使郭嵩焘主张政府应列席万国公法会议,与各国详定章程,在海外广设领事”的分析理解。

【解答】依据材料“清政府驻英公使郭嵩焘主张政府应列席万国公法会议,与各国详定章程,在海外广设领事”可以看出清政府运用国际外交原则维护华工利益,说明近代国际外交意识已产生,故B项正确。

材料体现的是清政府的行为,故A项错误。

C项不是材料的主旨,排除。

D项中的积极不符合史实,排除。

故选:B。

10.【分析】本题主要考查《中华民国临时约法》,要求学生结合《中华民国临时约法》的内容来进行分析。

【解答】A.材料中的原则没有体现出主权在民的特点;

B.材料体现不出动摇封建思想的统治地位;

C.“中华民国责任内阁的阁员,必须由参议院审定后方可任命”可以看出《中华民国临时约法》体现了立法权对行政权的制约,这是分权制衡原则的表现;

D.《中华民国临时约法》并没有真正阻止袁世凯复辟帝制。

故选:C。

11.【分析】本题考查海禁政策、列强入侵对中国经济影响,解题的关键是“万国来朝”“天下共主”“西方国家强迫清政府签订一系列条约”。

【解答】条约体系属于资本主义时代的国际关系体系,故A错误;

朝贡体系是不平等的外交关系,故B错误;

朝贡体系重在天朝上国、宣扬国威,体现了王道,条约体系以殖民侵略为前提,体现了霸道,故C正确;

条约体系不符合主权国家观念及其相应的国际秩序,故D错误。

故选:C。

12.【分析】本题考查中国近代化道路的曲折性,主要考查近代外交政策的变化。

【解答】第一次鸦片战争后,咸丰帝认为不必遵守条约,但是第二次鸦片战争中,奕?主张“以守约为主,以践言为先”,这种对条约履行的态度反映了近代中国外交政策逐渐与国际接轨,D正确;

A不符合史实,两次鸦片战争中清政府均战败,说明其军事力量相对西方列强而言并无根本变化,排除;

奕?是受咸丰帝委托办理谈判事宜,其态度本身反映了清政府中枢对待条约的态度,而非统治阶级的矛盾,排除B;

与列强谈判并守约不等于卖国,排除C。

故选:D。

二、解答题(共3小题,满分52分)

13.【分析】本题考查中西方的经济制度。(1)第一小问,依据材料一“税收是由包税人收取的““大多数税都是通过政府扁员征收的“、“凡未经议会允…皆为非法”“把原先属于国王私人的财产重新界定为公共财产“、“财政部又发展为财政委员会““税收管理重组为两个办公室“、“财政的国有…真正的公共财政体系”等信息分析概括。第二小问,结合材料一时间和当时英国的时代背景从政治、经济、思想等方面分析;(2)本小问,依据材料一、二相关信息,抓住材料中的时间,结合当时中英两国的时代背景分析比较。

【解答】(1)第一小问变化,由材料“税收是由包税人收取的““大多数税都是通过政府扁员征收的“得出:由包税人变为多数政府扁员征收;“凡未经议会允…皆为非法”“把原先属于国王私人的财产重新界定为公共财产“得出:国王征税权的限制不断强化;国有化程度越米越高;“财政部又发展为财政委员会““税收管理重组为两个办公室“得出:税收管理机构不断细化;“财政的国有…真正的公共财政体系”得出:财政体系不断完善。第二小问原因,联系材料的时间可知是17﹣18世纪末,结合英国的时代背景得出答案,如政治上资本主义民主制度的建立与完善;经济上资本主义的发展,工业革命的开展;思想上启蒙思想的传播等。

(2)不同点,依据材料的相关信息“真正的公共财政体系”“中国在农村试行”得出:中国注重农业税;英国注重公共财政;根据材料“体现了中国自身的社会主义性质“,结合所学分析得出结论:中国体现社会主义原则;英国体现资本主义民主。相同点,综合材料一、二可以总结出:税制不断调整。结合时代背景,英国君主立宪制的不断完善和中国三大改造、大跃进和人民公社化运动可以得出:税制适应政治政策的调整。

故答案为:

(1)变化:由包税人收取变为多数政府雇员征收:国王征税权的限制不断强化;税收管理机构不断细化;公共财政体系不断完善:国有化程度越来越高。

原因:英国资本主义代议制的建立与完善(英国君主立宪制的建立与完善);资本主义的发展(工场手工业的发展与工业革命的开展);政府发挥经济管理职能:自由、平等、民主思想的传播。

(2)同:税制不断调整;税制改革适应政治政策的调整。

异:中国注重农业税;英国注重公共财政;中国体现社会主义原则;英国体现资本主义民主。

14.【分析】本题考查法国大革命。法国大革命的背景及其对近代民族主义形成的促进作用,考生可根据材料中的相关信息并结合所学知识来回答。

【解答】根据材料中的“在专制王权下的法国,国王曾自视为民族的代表,路十四声称‘朕即国家’‘朕即民族’”并结合当时法国的社会形势即可得出法国大革命的背景:法国处于君主专制制度下;严重阻碍资本主义发展。根据材料中的“启蒙思想家主张人民主权,抨击君主专制,阐述了与之相适应的民族思想”“在法国大革命中,人们认为法兰西民族的成员不仅居住在同一地域、使用相同的语言,且相互之间是平等的……”并结合所学知识即可得出法国大革命对近代民族主义形成的促进作用:启蒙思想的广泛传播;君主专制被推翻;等级制度被废除;《人权宣言》宣布了天赋人权和公民平等。

故答案为:

背景:法国处于君主专制制度下;严重阻碍资本主义发展;

作用:启蒙思想的广泛传播;君主专制被推翻;等级制度被废除;《人权宣言》宣布了天赋人权和公民平等。

15.【分析】本题主要考查东西方政治制度的比较,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识中关于东西方政治制度的比较的相关内容进行分析作答。

【解答】(1)提取材料信息“起初英国的税收是由包税人收取的”、“1713年后大多数税都是通过政府雇员征收的”,结合材料中对国王征税权的限制,税收管理机构的变化,“建立起了真正的公共财政体系的雏形”、“实现了财政的国有化”等信息回答“变化”。从材料中的时间17世纪末至18世纪末入手,结合英国政治、经济、思想状况等知识回答“原因”。如政治上资本主义民主制度的建立与完善;经济上资本主义的发展,工业革命的开展;思想上启蒙思想的传播等。

(2)从材料信息可知,中英两国税制不断调整,税制改革适应政治需要。据此回答“相同点”。从材料中中英两国税制改革的侧重点、体现的社会性质等角度回答“不同点”。

故答案为:

(1)变化:由包税人收取变为多数由政府雇员征收;国王征税权的限制不断强化;税收管理机构不断细化;公共财政体系不断完善;国有化程度越来越高。

原因:英国资产阶级代议制的建立与完善(英国君主立宪制的建立与完善);资本主义的发展(工场手工业的发展与工业革命的开展);政府发挥经济管理职能;自由、平等、民主思想的传播。

(2)同:税制不断调整;税制改革适应政治政策的调整。

异:中国注重农业税,英国注重公共财政;中国体现社会主义原则,英国体现资本主义民主。

一、选择题(共12小题,每小题4分,满分48分)

1.(4分)英国安妮女王(1702﹣1714在位)生性犹豫,遇事很难作出决断。内阁大臣遇事时,往往先由主要大臣聚会商讨,形成一致看法后再在女王召集的内阁会议上提交女王批准。这一议事流程( )

A.表明国王已经处于“统而不治”的地位

B.确立了君主立宪制的法律框架

C.实质是内阁与国王的权力斗争日益激烈

D.体现了责任内阁制的逐步形成

2.(4分)英国责任制内阁确立后的很长一段时期,胜选党派组阁,政府官职就由该党成员担任。1850年进行了文官制度改革,规定负责具体行政事务的官员不得参选议员,不能介入党派活动。这种变化说明( )

A.政府被议会操控阻碍民主政治发展

B.文官制度是英国政治民主的根本动力

C.改革目的是保证政府施政的独立性

D.责任内阁制并不具备分权制衡的特征

3.(4分)读如图,在①②③④处填写对应的机构,正确的是( )

A.国王﹣内阁﹣上院﹣下院

B.国王﹣上院﹣下院﹣内阁

C.上院﹣国王﹣下院﹣内阁

D.国王﹣下院﹣上院﹣内阁

4.(4分)1791年,美国批准生效的宪法修正案第十条规定,除了明确授予中央政府的权力以外,其余的权力由各州自行保留。这一规定体现了( )

A.各州自治原则

B.共和制原则

C.各州平等原则

D.联邦制原则

5.(4分)俾斯麦认为,1871年宪法是一个同时包含有联邦和邦联因素的混合物。并表示一个联邦议会而非内阁因而将行使中央权力。这表明当时德国( )

A.地方邦国的权力过大

B.未能完全实现统一

C.联邦议会行使行政权

D.经济发展水平落后

6.(4分)有学者指出,早在君主政体下,君主政权决定了德国政党对国家行政的有限影响;到德意志帝国时期,虽然流行多党政治,但德国政党数目不多,对其制约与管控也比较容易。这说明,德意志帝国时期( )

A.政党之间矛盾激烈

B.代议制度有待发展

C.经济发展不合时宜

D.宪政意识尚未出现

7.(4分)1875年,德国社会主义工人党成立(后更名为德国社会民主党),它以争取普选权和合法的议会活动为目标。这一目标的确定( )

A.与社会经济发展的状况相适应

B.是对巴黎公社革命的经验总结

C.与马克思主义基本理论相违背

D.导致了德国工人运动陷入低潮

8.(4分)鸦片战争后,中国政府认为,“领事裁判权”实际是用“以夷制夷”的好办法让洋人自己管理自己;认为“协议关税”是通过关税包干性质的固定税率,来减少中外通商冲突和增加清廷财政收入。这表明当时的中国( )

A.开始沦为半殖民地国家

B.逐步卷入世界市场

C.在外交上取得较大主动

D.缺乏近代外交观念

9.(4分)针对出国华工“如在地狱,慘不忍睹”的状况,为保护华工的合法权益,清政府驻英公使郭嵩焘主张政府应列席万国公法会议,与各国详定章程,在海外广设领事,以达到“捷声息而通隔阂,收权利而销外侮”的效果。这反映了( )

A.国际协商能保障华工的权益

B.近代国际外交意识已产生

C.清政府注重保护华侨的利益

D.清政府积极参与国际外交

10.(4分)中华民国建立后,最初想模仿美国实行三权分立的总统制,后来又改为责任内阁制。但按照英国的责任内阁制,议会多数党党魁出任内阁首相后,阁员由首相任命。而《中华民国临时约法》规定,中华民国责任内阁的阁员,必须由参议院审定后方可任命。这一规定( )

A.体现了主权在民的原则

B.动摇了封建思想的统治地位

C.体现了分权制衡的原则

D.阻止了袁世凯复辟帝制野心

11.(4分)古代东亚,形成了以中国为中心的“万国来朝”“天下共主”的国际秩序模式,称为朝贡体系。鸦片战争后,西方国家强迫清政府签订一系列条约,在中国建立起新的中外关系模式,称为条约体系。这两种关系体系( )

A.均为前资本主义时代的国际关系体系

B.是平等与不平等两种外交关系的反映

C.体现了王道与霸道不同交往观念的差异

D.符合主权国家观念及其相应的国际秩序

12.(4分)对于被迫同列强签订的不平等条约,咸丰帝的态度是,不必严格遵守;第二次鸦片战争后,恭亲王奕?主张办理中外事宜要“以守约为主,以践言为先”。发生这种变化说明( )

A.清朝的军事力量增强

B.清朝统治阶级内部矛盾尖锐

C.卖国立场越来越严重

D.外交政策逐步接轨国际规则

二、解答题(共3小题,满分52分)

13.(25分)阅读材料,回答下列问题。

材料一

起初英国的税收是由包税人收取的。1683年,包税制被取消。1689年,英国《权利法案》规定:“凡未经议会允许,借口国王特权,或供国王使用而任意征税,超出议会准许的时间或方式皆为非法”。1713年后大多数税都是通过政府雇员征收的。1714年,财政部又发展为财政委员会,负责监督向国库输送收入,从而实现了财政的国有化,建立起了真正的公共财政体系的雏形。1782年形成了经济改革法案,把原先属于国王私人的财产重新界定为公共财产。1785年,税收管理重组为两个办公室,海关和税收事务委员,前者负责关税,后者管理土地税、财产税和1799年后的所得税。

﹣﹣摘编自毕竟悦《政制转型与国家税收》

材料二

随着新中国税收制度与税收政策的确立,国家逐步展开了税收制度的修正与完善工作。在1952年讨论了中国当时的税制改革问题。改革的主要内容是:合理调整,简化合并,开辟新税,试办商品流通税……

在1958年之后,为了适应农村人民公社的发展和农村财贸管理体制的变化,中国在农村试行了人民公社财政包干办法,进而在部分城市试行了国营企业“税利合一”上缴办法。由于违背了经济规律,这些做法很快以失败告终。在整个税制改革过程中,更多地体现了中国自身的社会主义

﹣﹣摘编自李顺求《中同税制改革的伦理反思》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出英国税收的变化并概括出现这种变化的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中英两国税制改革的异同。

14.(12分)阅读材料,回答问题。

材料:在专制王权下的法国,国王曾自视为民族的代表,路十四声称“朕即国家”“朕即民族”。启蒙思想家主张人民主权,抨击君主专制,阐述了与之相适应的民族思想:一个民族可以没有国王而将国家治理得井井有条,相反,一个国王若无国民则不存在,更不必说治理国家了,甚至表示“专制之下无祖国”。在法国大革命中,人们认为法兰西民族的成员不仅居住在同一地域、使用相同的语言,且相互之间是平等的,全体法国人组成的法兰西民族。一般认为,法国大革命是法兰西民族诞生和民族主义形成的标志。

﹣﹣摘编自李宏图《西欧近代民族主义思潮研究》

根据材料并结合所学知识,概述法国大革命的背景,以及其对近代民族主义形成的促进作用。

15.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

英国自16世纪起就实行由国王任命的治安法官主导下的法治型地方自治,行政只是治安法官的一种附属职能。19世纪30年代,英国进行了一系列改革,地方治安交给了警察部门,司法由改组后的统一法院承担,地方行政交给了新建的地方政府。1835年市政法案出台,确立了地方共同体自治原则,地方事务由全体地方居民自主决定,建立经选举产生的地方议会。根据工作需要,议会下设各种议会委员会,为民众提供生活安全保护、教育卫生服务,办理社会福利、环境保护、文化娱乐、商业贸易等事务。

材料二

1905年后,受西方地方自治思潮影响较深的上海、天津、湖南等地,在部分绅商的倡导和开明官员的支持下开始了地方自治试验。在全国上下的呼声中,1908年,清政府颁布《城镇乡地方自治章程》,在全国推行地方自治。清政府规定城镇设议事会和董事会,乡设议事会和乡董,议员由选民自由选举,议决问题取决于多数;议事会是议决机关,董事会是行政机关,后者由前者选举产生并受其监督。同时规定“不识文字者”不得为选民,居民必须年纳正税或本地方公益捐二元以上才可充当选民;“地方官有申请督抚解散城镇乡议事会、城镇董事会及撤销自治职员之权”。此后,在张謇等新式绅商的努力下,各地的自治活动渐入高潮。至1911年,全国各地成立的自治会、自治预备会等团体达五十多个,对中国近代政治发展产生了重要的影响。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪30年代英国地方自治的主要变化,并分析其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出英国地方自治和晚清地方自治有什么相同和不同之处?

参考答案与试题解析

一、选择题(共12小题,每小题4分,满分48分)

1.【分析】本题关键信息是“内阁大臣遇事时,往往先由主要大臣聚会商讨,形成一致看法后再在女王召集的内阁会议上提交女王批准”,结合英国的责任内阁制进行分析即可。

【解答】材料“内阁大臣遇事时,往往先由主要大臣聚会商讨,形成一致看法后再在女王召集的内阁会议上提交女王批准”体现的是英国责任内阁制的运行过程,D选项符合题意;

A选项说法不符合材料主旨,排除;

B选项是英国《权利法案》的影响,排除;

C选项说法不符合史实,排除。

故选:D。

2.【分析】本题主要考查英国责任内阁制,要求学生结合英国君主立宪制度的内容、特征和发展过程来分析。

【解答】A.材料看不出政府被议会操控。

B.英国文官制度不是民主政治的根本动力。

C.从材料可以看出,在英国责任内阁制确立以后,19世纪中期又进行了文官制度改革,排除了政党对具体行政事务的影响,保证了政府施政的独立性。

D.材料体现不出分权制衡的特点。

故选:C。

3.【分析】本题考查英国资产阶级代议制。解答本题,考生需要熟知英国政治体制的特点和权力运行程序。

【解答】结合所学知识可知,英国议会由上院与下院组成,内阁由下院多数党组成,其首相在形式上经国王任命。所以,材料中,①是国王,②是上院,③是下院,④是内阁。

故选:B。

4.【分析】本题主要考查美国的联邦制要求,学生结合美国宪法的特点和联邦制的特征来分析。

【解答】结合所学知识我们可知,美国的联邦制度通过联邦与地方各州之间的权力分立与制衡,构建了处理集权与自治中央与地方关系的国家结构模式,效忠授予中央政府的权力,其余的权力各州自己保留,是联邦制原则的具体体现。

故选:D。

5.【分析】本题考查1871年《德意志帝国宪法》,解题的关键是“1871年宪法是一个同时包含有联邦和邦联因素的混合物”。

【解答】结合所学知识,邦联制地方权力较大,根据“1871年宪法是一个同时包含有联邦和邦联因素的混合物”可知,德国地方邦国的权力过大,故A正确;

德国通过三次王朝战争实现了国家的统一,故B错误;

CD材料未体现,排除。

故选:A。

6.【分析】本题考查西方资产阶级代议制。题干中的关键信息是“虽然流行多党政治,但德国政党数目不多,对其制约与管控也比较容易”。

【解答】据材料信息可知,在德意志帝国时期,虽然流行多党政治,但德国政党数目不多,对其制约与管控也比较容易,这说明德意志帝国中央权力极大,政党政治不能有效发挥其在代议制中的政治作用,这表明当时德国代议制有待完善,故选B项。

材料并未反映政党之间的矛盾,故排除A项。

受工业革命影响,当时德国资本主义经济发展较为迅速,故排除C项。

虽然近代德国民主政治具有局限性。但宪政意识早已出现,故排除D项。

故选:B。

7.【分析】本题主要考查近代德国的政体,要求学生结合近代德国政体特征来进行分析。

【解答】材料反映的是在近代德国民主政体确立以后,德国工人阶级政党希望通过民主活动获得合法权利,实现政治目标,这与当时的德国经济发展和民主政治发展的现实是相符的。

故选:A。

8.【分析】本题考查中国近代化道路的曲折性。主要考查清政府外交观念。

【解答】通过材料信息可以看出,鸦片战争后清政府对领事裁判权和协议关税认识,并没有意识到中国主权的丧失,说明其缺乏近代外交观念,故D正确;

A不是材料叙述的主旨。

材料信息与中国卷入资本主义世界市场无关,排除B;

领事裁判权和协议关税是资本主义列强对中国的侵略,C说法错误。

故选:D。

9.【分析】本题考查近代中国的近代化。需要掌握清政府外交近代化的表现。解题的关键是对“清政府驻英公使郭嵩焘主张政府应列席万国公法会议,与各国详定章程,在海外广设领事”的分析理解。

【解答】依据材料“清政府驻英公使郭嵩焘主张政府应列席万国公法会议,与各国详定章程,在海外广设领事”可以看出清政府运用国际外交原则维护华工利益,说明近代国际外交意识已产生,故B项正确。

材料体现的是清政府的行为,故A项错误。

C项不是材料的主旨,排除。

D项中的积极不符合史实,排除。

故选:B。

10.【分析】本题主要考查《中华民国临时约法》,要求学生结合《中华民国临时约法》的内容来进行分析。

【解答】A.材料中的原则没有体现出主权在民的特点;

B.材料体现不出动摇封建思想的统治地位;

C.“中华民国责任内阁的阁员,必须由参议院审定后方可任命”可以看出《中华民国临时约法》体现了立法权对行政权的制约,这是分权制衡原则的表现;

D.《中华民国临时约法》并没有真正阻止袁世凯复辟帝制。

故选:C。

11.【分析】本题考查海禁政策、列强入侵对中国经济影响,解题的关键是“万国来朝”“天下共主”“西方国家强迫清政府签订一系列条约”。

【解答】条约体系属于资本主义时代的国际关系体系,故A错误;

朝贡体系是不平等的外交关系,故B错误;

朝贡体系重在天朝上国、宣扬国威,体现了王道,条约体系以殖民侵略为前提,体现了霸道,故C正确;

条约体系不符合主权国家观念及其相应的国际秩序,故D错误。

故选:C。

12.【分析】本题考查中国近代化道路的曲折性,主要考查近代外交政策的变化。

【解答】第一次鸦片战争后,咸丰帝认为不必遵守条约,但是第二次鸦片战争中,奕?主张“以守约为主,以践言为先”,这种对条约履行的态度反映了近代中国外交政策逐渐与国际接轨,D正确;

A不符合史实,两次鸦片战争中清政府均战败,说明其军事力量相对西方列强而言并无根本变化,排除;

奕?是受咸丰帝委托办理谈判事宜,其态度本身反映了清政府中枢对待条约的态度,而非统治阶级的矛盾,排除B;

与列强谈判并守约不等于卖国,排除C。

故选:D。

二、解答题(共3小题,满分52分)

13.【分析】本题考查中西方的经济制度。(1)第一小问,依据材料一“税收是由包税人收取的““大多数税都是通过政府扁员征收的“、“凡未经议会允…皆为非法”“把原先属于国王私人的财产重新界定为公共财产“、“财政部又发展为财政委员会““税收管理重组为两个办公室“、“财政的国有…真正的公共财政体系”等信息分析概括。第二小问,结合材料一时间和当时英国的时代背景从政治、经济、思想等方面分析;(2)本小问,依据材料一、二相关信息,抓住材料中的时间,结合当时中英两国的时代背景分析比较。

【解答】(1)第一小问变化,由材料“税收是由包税人收取的““大多数税都是通过政府扁员征收的“得出:由包税人变为多数政府扁员征收;“凡未经议会允…皆为非法”“把原先属于国王私人的财产重新界定为公共财产“得出:国王征税权的限制不断强化;国有化程度越米越高;“财政部又发展为财政委员会““税收管理重组为两个办公室“得出:税收管理机构不断细化;“财政的国有…真正的公共财政体系”得出:财政体系不断完善。第二小问原因,联系材料的时间可知是17﹣18世纪末,结合英国的时代背景得出答案,如政治上资本主义民主制度的建立与完善;经济上资本主义的发展,工业革命的开展;思想上启蒙思想的传播等。

(2)不同点,依据材料的相关信息“真正的公共财政体系”“中国在农村试行”得出:中国注重农业税;英国注重公共财政;根据材料“体现了中国自身的社会主义性质“,结合所学分析得出结论:中国体现社会主义原则;英国体现资本主义民主。相同点,综合材料一、二可以总结出:税制不断调整。结合时代背景,英国君主立宪制的不断完善和中国三大改造、大跃进和人民公社化运动可以得出:税制适应政治政策的调整。

故答案为:

(1)变化:由包税人收取变为多数政府雇员征收:国王征税权的限制不断强化;税收管理机构不断细化;公共财政体系不断完善:国有化程度越来越高。

原因:英国资本主义代议制的建立与完善(英国君主立宪制的建立与完善);资本主义的发展(工场手工业的发展与工业革命的开展);政府发挥经济管理职能:自由、平等、民主思想的传播。

(2)同:税制不断调整;税制改革适应政治政策的调整。

异:中国注重农业税;英国注重公共财政;中国体现社会主义原则;英国体现资本主义民主。

14.【分析】本题考查法国大革命。法国大革命的背景及其对近代民族主义形成的促进作用,考生可根据材料中的相关信息并结合所学知识来回答。

【解答】根据材料中的“在专制王权下的法国,国王曾自视为民族的代表,路十四声称‘朕即国家’‘朕即民族’”并结合当时法国的社会形势即可得出法国大革命的背景:法国处于君主专制制度下;严重阻碍资本主义发展。根据材料中的“启蒙思想家主张人民主权,抨击君主专制,阐述了与之相适应的民族思想”“在法国大革命中,人们认为法兰西民族的成员不仅居住在同一地域、使用相同的语言,且相互之间是平等的……”并结合所学知识即可得出法国大革命对近代民族主义形成的促进作用:启蒙思想的广泛传播;君主专制被推翻;等级制度被废除;《人权宣言》宣布了天赋人权和公民平等。

故答案为:

背景:法国处于君主专制制度下;严重阻碍资本主义发展;

作用:启蒙思想的广泛传播;君主专制被推翻;等级制度被废除;《人权宣言》宣布了天赋人权和公民平等。

15.【分析】本题主要考查东西方政治制度的比较,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识中关于东西方政治制度的比较的相关内容进行分析作答。

【解答】(1)提取材料信息“起初英国的税收是由包税人收取的”、“1713年后大多数税都是通过政府雇员征收的”,结合材料中对国王征税权的限制,税收管理机构的变化,“建立起了真正的公共财政体系的雏形”、“实现了财政的国有化”等信息回答“变化”。从材料中的时间17世纪末至18世纪末入手,结合英国政治、经济、思想状况等知识回答“原因”。如政治上资本主义民主制度的建立与完善;经济上资本主义的发展,工业革命的开展;思想上启蒙思想的传播等。

(2)从材料信息可知,中英两国税制不断调整,税制改革适应政治需要。据此回答“相同点”。从材料中中英两国税制改革的侧重点、体现的社会性质等角度回答“不同点”。

故答案为:

(1)变化:由包税人收取变为多数由政府雇员征收;国王征税权的限制不断强化;税收管理机构不断细化;公共财政体系不断完善;国有化程度越来越高。

原因:英国资产阶级代议制的建立与完善(英国君主立宪制的建立与完善);资本主义的发展(工场手工业的发展与工业革命的开展);政府发挥经济管理职能;自由、平等、民主思想的传播。

(2)同:税制不断调整;税制改革适应政治政策的调整。

异:中国注重农业税,英国注重公共财政;中国体现社会主义原则,英国体现资本主义民主。

同课章节目录