人教高中历史必修三 第1课“百家争鸣”和儒家思想的形成-课件(40张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教高中历史必修三 第1课“百家争鸣”和儒家思想的形成-课件(40张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-03 09:49:58 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

“百家争鸣”和

儒家思想的形成

高中历史

第一单元

中国传统文化主流思想的演变

主流思想指什么?

儒学思想的演变过程还记得吗?

时间\阶段特征\历史地位?

人物?

思想?

影响?

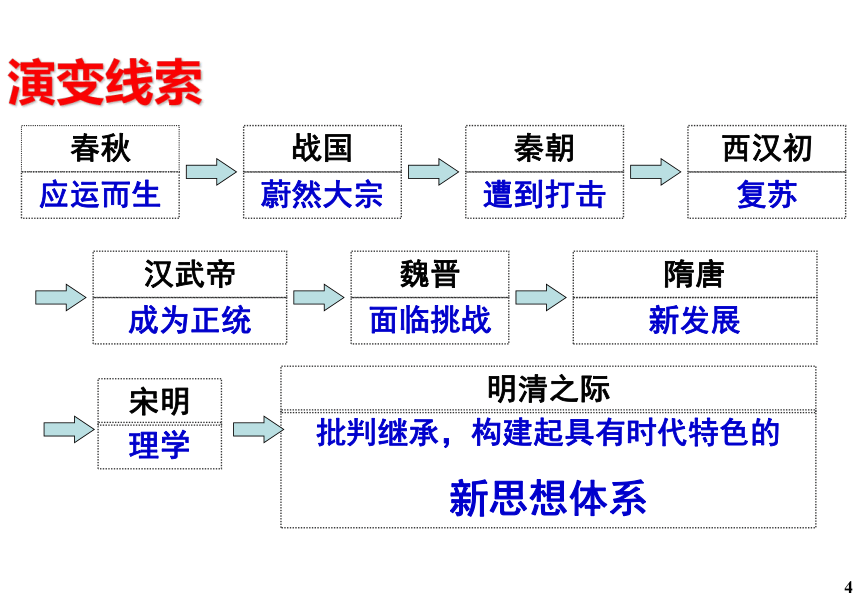

应运而生

蔚然大宗

春秋

演变线索

汉武帝

复苏

遭到打击

西汉初

秦朝

战国

隋唐

成为正统

魏晋

面临挑战

宋明

新发展

理学

明清之际

批判继承,构建起具有时代特色的

新思想体系

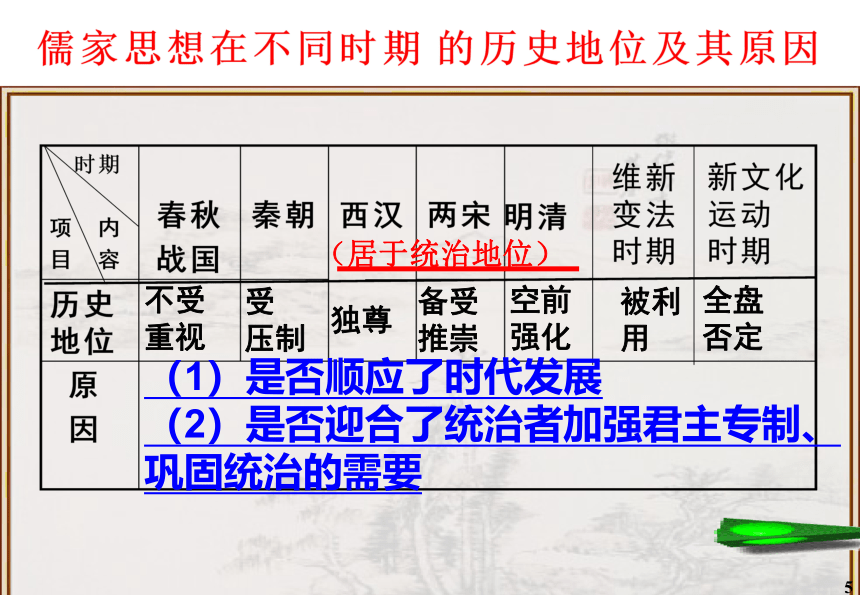

不受

重视

受

压制

独尊

备受推崇

空前

强化

被利用

全盘

否定

(1)是否顺应了时代发展

(2)是否迎合了统治者加强君主专制、巩固统治的需要

(居于统治地位)

“百家争鸣”和

儒家思想的形成

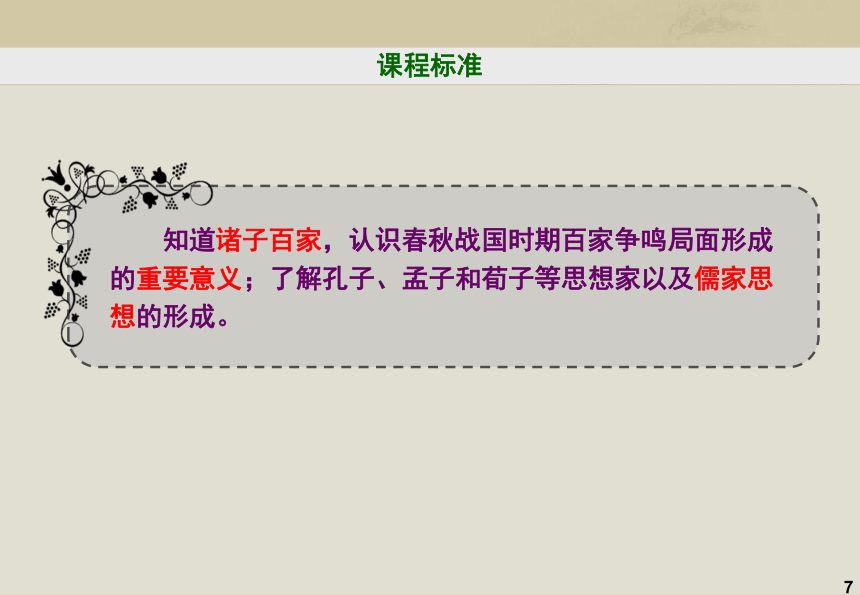

课程标准

知道诸子百家,认识春秋战国时期百家争鸣局面形成

的重要意义;了解孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思

想的形成。

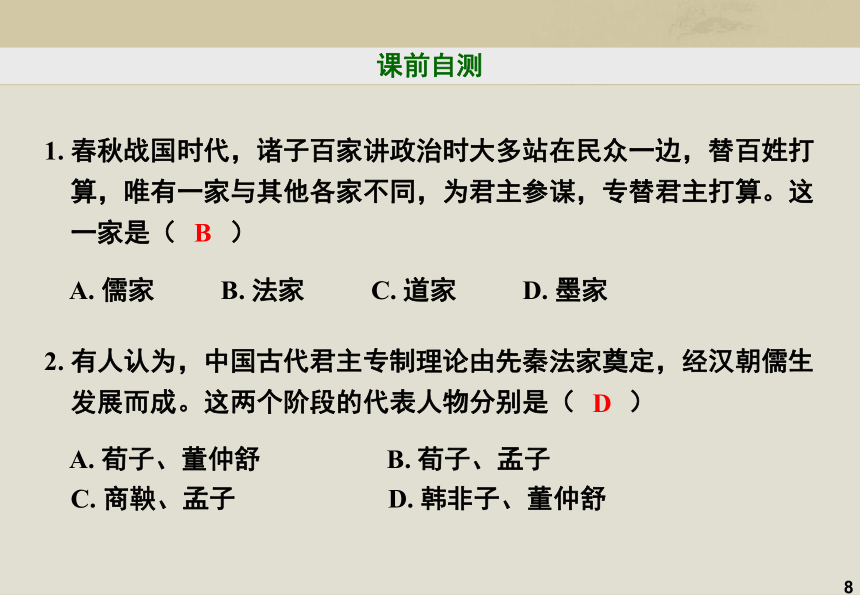

课前自测

1.

春秋战国时代,诸子百家讲政治时大多站在民众一边,替百姓打

算,唯有一家与其他各家不同,为君主参谋,专替君主打算。这

一家是(

)

A.

儒家

B.

法家

C.

道家

D.

墨家

B

2.

有人认为,中国古代君主专制理论由先秦法家奠定,经汉朝儒生

发展而成。这两个阶段的代表人物分别是(

)

A.

荀子、董仲舒

B.

荀子、孟子

C.

商鞅、孟子

D.

韩非子、董仲舒

D

3.

“视人之国,若视其国;视人之家,若视其家;视人之身,若视其

身。”这一主张属于(

)

A.

儒家“仁爱”思想

B.

墨家“兼爱”思想

C.

儒家“礼治”思想

D.

墨家“非攻”思想

B

4.

儒道思想犹如中国古代思想的双璧。下列言论中,最能体现道家

因循自然、崇尚无为思想的是(

)

A.

不以人助天

B.

制天命而用之

C.

天地不仁,以万物为刍狗

D.

天行有常,不为尧存,不为桀亡

A

课前自测

一、“百家争鸣”的概念

代表各阶层、各派政治力量的学者或思想家,按照

本阶级(层)或本集团的利益和要求,对宇宙、社会、

对万事万物作出解释。他们著书立说,广收门徒,互相

辩难,争相发表自己的见解。儒、墨、法诸家,侧重于

政治道德,老、庄则侧重于对宇宙本体及其发展规律的

探索。

“百家争鸣”局面出现的社会原因:

第一,在经济上,井田制崩溃。

第二,在政治上,分封制、宗法制和礼乐制度遭到破坏,诸侯

纷争。

第三,在阶级关系上,“士”阶层的活跃和受重用。

第四,在思想文化上,从“学在官府”到“学在民间”,私学兴起。

根本原因:生产力发展,社会大变革

二、“百家争鸣”现象出现的原因

“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动;是中国学术文化、

思想道德发展的重要阶段;奠定了中国整个封建时代文化的基础;对

当时和后来社会历史的发展,起了巨大的推动作用。

三、“百家争鸣”形成的重要意义

在“百家争鸣”的过程中,各家学派相互取长补短,形成了中国的

传统文化体系,也形成了中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点。

儒家思想就是在吸收融合各家之长的过程中形成发展起来的,并

在日后成为中国传统文化的主流思想。

在“百家争鸣”的过程中,各家学派互相诘难、批驳,又彼此吸收、

融合,终于形成中国的传统文化体系;其中:

三、“百家争鸣”形成的重要意义

1.

儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;

2.

道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础;

3.

法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图

治的理论武器。

它们共同构造了中华民族传统文化的基本精神。

“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,对当时和日

后社会的发展,起了巨大的推动作用。

三、“百家争鸣”形成的重要意义

诸子百家的思想在今天大放异彩

儒家的“仁政”

——

“以德治国”

法家的法治思想

——

“以法治国”

孔子的教育思想

——

全民教育、素质教育、

职业教育等

墨家的兼爱、非攻

——

平等博爱、热爱和

平、反对战争

(一)儒家学派

1.

孔子

a.

核心:

“仁”

b.

政治观:①主张“为政以德”、②

“克己复礼”

c.

教育观:

“有教无类”

四、主要学派的代表人物及思想主张

如何看待孔子的“仁”和“德”?

(1)主观目的:

缓和阶级矛盾,维护统治。

(2)具有进步性

A.

提高劳动人民的身份地位,促进生产的发展。

C.

有利于抑制统治者的暴政。

B.

有助于调解社会人际关系,促进社会稳定。

(一)儒家学派

1.

孔子

四、主要学派的代表人物及思想主张

史书载,他率弟子周游列国时,曾

在陈蔡两国交界处困饿七日,动荡的年

代,他的“仁”的思想也处处碰壁,不被

采纳。

思考:为什么春秋时期孔子的思想不被

采纳?

周

游

列

国

叶落归根

(一)儒家学派

1.

孔子

四、主要学派的代表人物及思想主张

春秋战国时期

(3)没有一个强有力的中央集权政府来推行“礼制”。

(1)奴隶制度趋向瓦解、封建制度正在确立,孔子的主张落后

于形势的发展

(2)儒家思想提倡“仁”、德治,无助于统一,不能适应新兴地

主阶级的统治需求,必然受到冷落。

(一)儒家学派

2.

孟子

四、主要学派的代表人物及思想主张

(1)孟子的学说是对孔子学说的继承和发展。

(2)《孟子》在唐后成为儒学经典,位列“四书之一。”

四书:《大学》《中庸》《论语》《孟子》

五经:《诗》《书》《礼》《易》《春秋》

(一)儒家学派

2.

孟子

四、主要学派的代表人物及思想主张

(3)孟轲被后世尊为“亚圣”,地位仅次于孔丘。

a.

建立了仁政的政治学说,提出了“民为贵,社稷次之,

君为轻”的主张。

b.

主张人性本善说。人固有仁、义、礼、智等的天赋道

德品质,有恻隐之心。

c.

人的修养和义利观:倡导先义后利,舍生取义的浩然

正气。

(一)儒家学派

3.

荀子

四、主要学派的代表人物及思想主张

材料一:天不为人之恶寒也,辍冬;地不为人之恶辽远也,

辍广。

……天行有常,不为尧存,不为桀亡。

材料二:从天而颂之,孰与制天命而用之!望时而待之,孰

与应时而使之!

——《荀子》

材料三:人之性恶,其善者伪也。…然则从人之性,顺人之

情,必出於争夺,故古者圣人以人之性恶,…悖乱而不治,

故为之立君上…明礼义以化之,起法正以治之,重刑罚以禁

之,使天下皆出於治,合於善也。

(一)儒家学派

3.

荀子

四、主要学派的代表人物及思想主张

概括荀子的观点并指出思想倾向,分析其产生的根源。

(1)天人关系:尊重客观规律,并主张发挥人的主观能动性。

(2)政治主张:治国方式,以礼教为主,实行仁义与王道。

提出礼法并施,王霸兼用,王道为主。

民意等同于天命

——

“君舟民水”、“水能载舟,亦能覆舟”

(3)人性本恶,认为后天教育可以使人由恶变善。

(一)儒家学派

3.

荀子

四、主要学派的代表人物及思想主张

影响及其特点:

与孔孟思想不完全一致,是战国思想集大成者,综合了

法家和道家思想的成分,对中国传统哲学影响深远。

(一)儒家学派

比较孔子、孟子、荀子思想的异同

四、主要学派的代表人物及思想主张

孔子

孟子

荀子

爱人

仁政

仁义

为政以德、

足食…民信

民贵君轻

君舟民水

性恶论

性善论

性相近

仁的思想

民本思想

人性论

同

异

(一)儒家学派

先秦儒学的主要特征

四、主要学派的代表人物及思想主张

(1)儒学的根本是“仁”的思想

(2)民本思想

(3)重视道德和教化

(4)在政治上维护“礼治”、提倡“德治”、重视“人治”

(一)儒家学派

民本思想的历史文化遗产

四、主要学派的代表人物及思想主张

君主专制政治在中国历史上之所以长期存在,重要原因之

一在于有民本主义的调节,使君主滥用权力的现象不能不有所

遏制,而不至于公然以天下为敌,以维持国家的长治久安。所

谓的“民为邦本”、“民贵君轻”、“吏为民役”等,是中国历史上

民本主义的思维定势和施政方略。当然,古代的“民本”、“重

民”,根本上不同于近现代的民主政治,它的核心内容是为民

之主或为民作主,是把民众作为君主治国的基础,而绝非让民

众当家作主,管理国家大事。

(一)儒家学派

四、主要学派的代表人物及思想主张

中国古代政治家、思想家无不对民心所向问题从政治层面

上予以极大的关注,看成是为政者功名成败的关键。这可以说

是中国古代政治理论、政治实践重视民众政治心理、政治观念

的优良传统,这种传统虽有着明显的封建烙印,但仍不失为可

资借鉴的古代政治文化遗产。

民本思想的历史文化遗产

(二)道家

1.

老子和《道德经》

四、主要学派的代表人物及思想主张

a.

老子的哲学思想

“道”是万物的本源,是老子思想体系的核心。

道生万物

——

剔除天命的绝对权威

辨证法思想:事物是矛盾对立的,但可以互相转化。

b.

老子的政治主张:“无为而治”

评价:第一个探讨宇宙本源;“无为而治”的主张有消

极的因素。

(二)道家

四、主要学派的代表人物及思想主张

老子

——

无为辩证的智者。(老子名言枚举)

“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜。”

“有物混成,先天地生。……吾不知其名,字之曰道。

……人法地,地法天,天法道,道法自然。”

有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相

和,前后相随。

祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。

曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则多,多则惑。

(四)道家

二、主要学派的代表人物及思想主张

老子

——

无为辩证的智者。(老子名言枚举)

“不上贤,使民不争;不贵难得之货,使民不盗;不见可

欲,使心不乱,是以圣人之治也……常使民无知无欲,使知

者不敢为,则无不治。”

邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

(四)道家

2.

庄子

二、主要学派的代表人物及思想主张

a.

提出了“齐物”的观点,即齐一万物,任何事物本质上相同,

没有区别。

b.

提出了“逍遥”的人生哲学,即对事物变化采取旁观、超然

的态度。

c.

认为天与人“不相胜”,人必需服从自然规律。

庄子的“逍遥”思想反映了没落贵族的消极思想。

(三)法家

四、主要学派的代表人物及思想主张

“宋人有耕者,田中有株。

兔走触株,折颈而死。因释

其耒而守株,冀复得兔。兔

不可复得,而身为宋国笑。

今欲以先王之政,治当世之

民,皆守株之类也。”

守株待兔

请思考:韩非子《守株待免》的故事反映了法家什么样的政治

观点?

答:①

认为社会是发展变化的;

②

治理国家的政策、措施必须与时俱进。

(四)法家

二、主要学派的代表人物及思想主张

韩非子

——

唯君独尊的帝王术(韩非子名言枚举)

“赏莫如厚,使民利之;誉莫如美,使民荣之;诛莫如重,

使民畏之;毁莫如恶使民耻之”。

“爱臣太亲,必危主身;人臣太贵,必易主位。”

“人主之患在于信人。信人,则制于人。”

“万乘之患,大臣太重;千乘之患,左右太信,此人主之

所公患也。”

“人主亦有逆鳞,说者能无婴人主之逆鳞,则几矣。”

(三)法家

四、主要学派的代表人物及思想主张

赢政大喜。法

——

术

——

势结合,君主专制,大权独揽。

1.

主张建立君主专制中央集权国家;

2.

主张依法治国,将法、术、势相结合;

3.

反对儒家“以古非今”的历史观,认为社会是不断发展变化

的,主张变法革新。

韩非子

——

唯君独尊的帝王术(韩非子名言枚举)

(三)法家

四、主要学派的代表人物及思想主张

结合韩非思想分析为什么说法家思想是战国时期最“有

用”的思想?

主张加强君主集权

适应地主阶级建立新政权的需要

厉行赏罚,奖励耕战

适应了地主阶级兼并战争的需要

不期修古,不法常可

适应了社会大变革的需要

(三)法家

四、主要学派的代表人物及思想主张

如何评价韩非子的主张?

答:韩非子主张积极进取,反对墨守成规,是顺应了历史发

展的潮流;同时打击了奴隶主贵族特权,为秦朝结束诸

侯割据,建立统一的中央集权国家提供了理论基础。但

“法治”过度易导致暴政,使社会矛盾激化。

(四)墨家

四、主要学派的代表人物及思想主张

1.

主张:

a.

主张“兼爱”“非攻”,而“兼爱”是不分等级贵贱的。

“非攻”

是主张各国和平共处,反对不义的兼并战争。

b.

提出“尚贤”“尚同”的主张。主张举用贤才,让他们来治理

国家政事。

c.

提倡“尚力”,主张“节用”“节葬”,即强调生产劳动在社会

生活中的地位,反对统治者铺张浪费。

兼爱、非攻、尚贤

(四)墨家

四、主要学派的代表人物及思想主张

2.

评价

代表了下层劳动群众,尤其是手工业者的利益。战国后

该思想遭到冷遇不受重视了。

小结:“百家争鸣”

争鸣背景

3.

政治动荡:

4.

文化发展:

5.

诸侯提倡:

铁器牛耕,井瓦私成。

奴主衰落,士层壮大。

王室衰微,诸侯争霸。

私学兴起,百家形成。

周游列国,双向选择。

时代大变革

1.

经济发展:

2.

阶级变动:

争鸣概况

争鸣影响:

1.

儒家:

2.

道家:

3.

法家:

4.

墨家:

孔子创立:

孟子发展:

荀子发展:

教育家

——

大作家

——

“仁”

“德”

“礼”

“有教无类”

仁政、民贵、性善论

老子创立:

庄子发展:

相对论、超越

韩非:

墨子:

发展观、法治、专制集权

兼爱、非攻、尚贤

灿烂当时;滋养万代;文明定型;光照世界。

思想家

——

“六经

”<论语>

唯物、仁义、民本、性恶、礼法

道本原、无为、小国寡民、辩证

小结:“百家争鸣”

小结:“百家争鸣”

时代大变动,百家来争鸣。孔子创儒学,仁德礼来行;

孟子倡民本,性善施仁政;荀子主性恶,礼法须并用;

乱世不用儒,后代成正宗。李耳道本原,无为与辩证;

消极数庄周,弃世出人生;无为转有为,休养人性命。

口讷韩非子,法家集大成;发展和集权,法治大一统;

君主得知音,赢政大推行;尚法施暴政,二世亡义兵。

墨子最博爱,尚贤与非攻;当时流行广,后代成泡影。

百家影响远,中华文明成。

法家打天下(进取),儒家守天下(守成),道家养天下(休息)。

“百家争鸣”和

儒家思想的形成

高中历史

第一单元

中国传统文化主流思想的演变

主流思想指什么?

儒学思想的演变过程还记得吗?

时间\阶段特征\历史地位?

人物?

思想?

影响?

应运而生

蔚然大宗

春秋

演变线索

汉武帝

复苏

遭到打击

西汉初

秦朝

战国

隋唐

成为正统

魏晋

面临挑战

宋明

新发展

理学

明清之际

批判继承,构建起具有时代特色的

新思想体系

不受

重视

受

压制

独尊

备受推崇

空前

强化

被利用

全盘

否定

(1)是否顺应了时代发展

(2)是否迎合了统治者加强君主专制、巩固统治的需要

(居于统治地位)

“百家争鸣”和

儒家思想的形成

课程标准

知道诸子百家,认识春秋战国时期百家争鸣局面形成

的重要意义;了解孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思

想的形成。

课前自测

1.

春秋战国时代,诸子百家讲政治时大多站在民众一边,替百姓打

算,唯有一家与其他各家不同,为君主参谋,专替君主打算。这

一家是(

)

A.

儒家

B.

法家

C.

道家

D.

墨家

B

2.

有人认为,中国古代君主专制理论由先秦法家奠定,经汉朝儒生

发展而成。这两个阶段的代表人物分别是(

)

A.

荀子、董仲舒

B.

荀子、孟子

C.

商鞅、孟子

D.

韩非子、董仲舒

D

3.

“视人之国,若视其国;视人之家,若视其家;视人之身,若视其

身。”这一主张属于(

)

A.

儒家“仁爱”思想

B.

墨家“兼爱”思想

C.

儒家“礼治”思想

D.

墨家“非攻”思想

B

4.

儒道思想犹如中国古代思想的双璧。下列言论中,最能体现道家

因循自然、崇尚无为思想的是(

)

A.

不以人助天

B.

制天命而用之

C.

天地不仁,以万物为刍狗

D.

天行有常,不为尧存,不为桀亡

A

课前自测

一、“百家争鸣”的概念

代表各阶层、各派政治力量的学者或思想家,按照

本阶级(层)或本集团的利益和要求,对宇宙、社会、

对万事万物作出解释。他们著书立说,广收门徒,互相

辩难,争相发表自己的见解。儒、墨、法诸家,侧重于

政治道德,老、庄则侧重于对宇宙本体及其发展规律的

探索。

“百家争鸣”局面出现的社会原因:

第一,在经济上,井田制崩溃。

第二,在政治上,分封制、宗法制和礼乐制度遭到破坏,诸侯

纷争。

第三,在阶级关系上,“士”阶层的活跃和受重用。

第四,在思想文化上,从“学在官府”到“学在民间”,私学兴起。

根本原因:生产力发展,社会大变革

二、“百家争鸣”现象出现的原因

“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动;是中国学术文化、

思想道德发展的重要阶段;奠定了中国整个封建时代文化的基础;对

当时和后来社会历史的发展,起了巨大的推动作用。

三、“百家争鸣”形成的重要意义

在“百家争鸣”的过程中,各家学派相互取长补短,形成了中国的

传统文化体系,也形成了中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点。

儒家思想就是在吸收融合各家之长的过程中形成发展起来的,并

在日后成为中国传统文化的主流思想。

在“百家争鸣”的过程中,各家学派互相诘难、批驳,又彼此吸收、

融合,终于形成中国的传统文化体系;其中:

三、“百家争鸣”形成的重要意义

1.

儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;

2.

道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础;

3.

法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图

治的理论武器。

它们共同构造了中华民族传统文化的基本精神。

“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,对当时和日

后社会的发展,起了巨大的推动作用。

三、“百家争鸣”形成的重要意义

诸子百家的思想在今天大放异彩

儒家的“仁政”

——

“以德治国”

法家的法治思想

——

“以法治国”

孔子的教育思想

——

全民教育、素质教育、

职业教育等

墨家的兼爱、非攻

——

平等博爱、热爱和

平、反对战争

(一)儒家学派

1.

孔子

a.

核心:

“仁”

b.

政治观:①主张“为政以德”、②

“克己复礼”

c.

教育观:

“有教无类”

四、主要学派的代表人物及思想主张

如何看待孔子的“仁”和“德”?

(1)主观目的:

缓和阶级矛盾,维护统治。

(2)具有进步性

A.

提高劳动人民的身份地位,促进生产的发展。

C.

有利于抑制统治者的暴政。

B.

有助于调解社会人际关系,促进社会稳定。

(一)儒家学派

1.

孔子

四、主要学派的代表人物及思想主张

史书载,他率弟子周游列国时,曾

在陈蔡两国交界处困饿七日,动荡的年

代,他的“仁”的思想也处处碰壁,不被

采纳。

思考:为什么春秋时期孔子的思想不被

采纳?

周

游

列

国

叶落归根

(一)儒家学派

1.

孔子

四、主要学派的代表人物及思想主张

春秋战国时期

(3)没有一个强有力的中央集权政府来推行“礼制”。

(1)奴隶制度趋向瓦解、封建制度正在确立,孔子的主张落后

于形势的发展

(2)儒家思想提倡“仁”、德治,无助于统一,不能适应新兴地

主阶级的统治需求,必然受到冷落。

(一)儒家学派

2.

孟子

四、主要学派的代表人物及思想主张

(1)孟子的学说是对孔子学说的继承和发展。

(2)《孟子》在唐后成为儒学经典,位列“四书之一。”

四书:《大学》《中庸》《论语》《孟子》

五经:《诗》《书》《礼》《易》《春秋》

(一)儒家学派

2.

孟子

四、主要学派的代表人物及思想主张

(3)孟轲被后世尊为“亚圣”,地位仅次于孔丘。

a.

建立了仁政的政治学说,提出了“民为贵,社稷次之,

君为轻”的主张。

b.

主张人性本善说。人固有仁、义、礼、智等的天赋道

德品质,有恻隐之心。

c.

人的修养和义利观:倡导先义后利,舍生取义的浩然

正气。

(一)儒家学派

3.

荀子

四、主要学派的代表人物及思想主张

材料一:天不为人之恶寒也,辍冬;地不为人之恶辽远也,

辍广。

……天行有常,不为尧存,不为桀亡。

材料二:从天而颂之,孰与制天命而用之!望时而待之,孰

与应时而使之!

——《荀子》

材料三:人之性恶,其善者伪也。…然则从人之性,顺人之

情,必出於争夺,故古者圣人以人之性恶,…悖乱而不治,

故为之立君上…明礼义以化之,起法正以治之,重刑罚以禁

之,使天下皆出於治,合於善也。

(一)儒家学派

3.

荀子

四、主要学派的代表人物及思想主张

概括荀子的观点并指出思想倾向,分析其产生的根源。

(1)天人关系:尊重客观规律,并主张发挥人的主观能动性。

(2)政治主张:治国方式,以礼教为主,实行仁义与王道。

提出礼法并施,王霸兼用,王道为主。

民意等同于天命

——

“君舟民水”、“水能载舟,亦能覆舟”

(3)人性本恶,认为后天教育可以使人由恶变善。

(一)儒家学派

3.

荀子

四、主要学派的代表人物及思想主张

影响及其特点:

与孔孟思想不完全一致,是战国思想集大成者,综合了

法家和道家思想的成分,对中国传统哲学影响深远。

(一)儒家学派

比较孔子、孟子、荀子思想的异同

四、主要学派的代表人物及思想主张

孔子

孟子

荀子

爱人

仁政

仁义

为政以德、

足食…民信

民贵君轻

君舟民水

性恶论

性善论

性相近

仁的思想

民本思想

人性论

同

异

(一)儒家学派

先秦儒学的主要特征

四、主要学派的代表人物及思想主张

(1)儒学的根本是“仁”的思想

(2)民本思想

(3)重视道德和教化

(4)在政治上维护“礼治”、提倡“德治”、重视“人治”

(一)儒家学派

民本思想的历史文化遗产

四、主要学派的代表人物及思想主张

君主专制政治在中国历史上之所以长期存在,重要原因之

一在于有民本主义的调节,使君主滥用权力的现象不能不有所

遏制,而不至于公然以天下为敌,以维持国家的长治久安。所

谓的“民为邦本”、“民贵君轻”、“吏为民役”等,是中国历史上

民本主义的思维定势和施政方略。当然,古代的“民本”、“重

民”,根本上不同于近现代的民主政治,它的核心内容是为民

之主或为民作主,是把民众作为君主治国的基础,而绝非让民

众当家作主,管理国家大事。

(一)儒家学派

四、主要学派的代表人物及思想主张

中国古代政治家、思想家无不对民心所向问题从政治层面

上予以极大的关注,看成是为政者功名成败的关键。这可以说

是中国古代政治理论、政治实践重视民众政治心理、政治观念

的优良传统,这种传统虽有着明显的封建烙印,但仍不失为可

资借鉴的古代政治文化遗产。

民本思想的历史文化遗产

(二)道家

1.

老子和《道德经》

四、主要学派的代表人物及思想主张

a.

老子的哲学思想

“道”是万物的本源,是老子思想体系的核心。

道生万物

——

剔除天命的绝对权威

辨证法思想:事物是矛盾对立的,但可以互相转化。

b.

老子的政治主张:“无为而治”

评价:第一个探讨宇宙本源;“无为而治”的主张有消

极的因素。

(二)道家

四、主要学派的代表人物及思想主张

老子

——

无为辩证的智者。(老子名言枚举)

“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜。”

“有物混成,先天地生。……吾不知其名,字之曰道。

……人法地,地法天,天法道,道法自然。”

有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相

和,前后相随。

祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。

曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则多,多则惑。

(四)道家

二、主要学派的代表人物及思想主张

老子

——

无为辩证的智者。(老子名言枚举)

“不上贤,使民不争;不贵难得之货,使民不盗;不见可

欲,使心不乱,是以圣人之治也……常使民无知无欲,使知

者不敢为,则无不治。”

邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

(四)道家

2.

庄子

二、主要学派的代表人物及思想主张

a.

提出了“齐物”的观点,即齐一万物,任何事物本质上相同,

没有区别。

b.

提出了“逍遥”的人生哲学,即对事物变化采取旁观、超然

的态度。

c.

认为天与人“不相胜”,人必需服从自然规律。

庄子的“逍遥”思想反映了没落贵族的消极思想。

(三)法家

四、主要学派的代表人物及思想主张

“宋人有耕者,田中有株。

兔走触株,折颈而死。因释

其耒而守株,冀复得兔。兔

不可复得,而身为宋国笑。

今欲以先王之政,治当世之

民,皆守株之类也。”

守株待兔

请思考:韩非子《守株待免》的故事反映了法家什么样的政治

观点?

答:①

认为社会是发展变化的;

②

治理国家的政策、措施必须与时俱进。

(四)法家

二、主要学派的代表人物及思想主张

韩非子

——

唯君独尊的帝王术(韩非子名言枚举)

“赏莫如厚,使民利之;誉莫如美,使民荣之;诛莫如重,

使民畏之;毁莫如恶使民耻之”。

“爱臣太亲,必危主身;人臣太贵,必易主位。”

“人主之患在于信人。信人,则制于人。”

“万乘之患,大臣太重;千乘之患,左右太信,此人主之

所公患也。”

“人主亦有逆鳞,说者能无婴人主之逆鳞,则几矣。”

(三)法家

四、主要学派的代表人物及思想主张

赢政大喜。法

——

术

——

势结合,君主专制,大权独揽。

1.

主张建立君主专制中央集权国家;

2.

主张依法治国,将法、术、势相结合;

3.

反对儒家“以古非今”的历史观,认为社会是不断发展变化

的,主张变法革新。

韩非子

——

唯君独尊的帝王术(韩非子名言枚举)

(三)法家

四、主要学派的代表人物及思想主张

结合韩非思想分析为什么说法家思想是战国时期最“有

用”的思想?

主张加强君主集权

适应地主阶级建立新政权的需要

厉行赏罚,奖励耕战

适应了地主阶级兼并战争的需要

不期修古,不法常可

适应了社会大变革的需要

(三)法家

四、主要学派的代表人物及思想主张

如何评价韩非子的主张?

答:韩非子主张积极进取,反对墨守成规,是顺应了历史发

展的潮流;同时打击了奴隶主贵族特权,为秦朝结束诸

侯割据,建立统一的中央集权国家提供了理论基础。但

“法治”过度易导致暴政,使社会矛盾激化。

(四)墨家

四、主要学派的代表人物及思想主张

1.

主张:

a.

主张“兼爱”“非攻”,而“兼爱”是不分等级贵贱的。

“非攻”

是主张各国和平共处,反对不义的兼并战争。

b.

提出“尚贤”“尚同”的主张。主张举用贤才,让他们来治理

国家政事。

c.

提倡“尚力”,主张“节用”“节葬”,即强调生产劳动在社会

生活中的地位,反对统治者铺张浪费。

兼爱、非攻、尚贤

(四)墨家

四、主要学派的代表人物及思想主张

2.

评价

代表了下层劳动群众,尤其是手工业者的利益。战国后

该思想遭到冷遇不受重视了。

小结:“百家争鸣”

争鸣背景

3.

政治动荡:

4.

文化发展:

5.

诸侯提倡:

铁器牛耕,井瓦私成。

奴主衰落,士层壮大。

王室衰微,诸侯争霸。

私学兴起,百家形成。

周游列国,双向选择。

时代大变革

1.

经济发展:

2.

阶级变动:

争鸣概况

争鸣影响:

1.

儒家:

2.

道家:

3.

法家:

4.

墨家:

孔子创立:

孟子发展:

荀子发展:

教育家

——

大作家

——

“仁”

“德”

“礼”

“有教无类”

仁政、民贵、性善论

老子创立:

庄子发展:

相对论、超越

韩非:

墨子:

发展观、法治、专制集权

兼爱、非攻、尚贤

灿烂当时;滋养万代;文明定型;光照世界。

思想家

——

“六经

”<论语>

唯物、仁义、民本、性恶、礼法

道本原、无为、小国寡民、辩证

小结:“百家争鸣”

小结:“百家争鸣”

时代大变动,百家来争鸣。孔子创儒学,仁德礼来行;

孟子倡民本,性善施仁政;荀子主性恶,礼法须并用;

乱世不用儒,后代成正宗。李耳道本原,无为与辩证;

消极数庄周,弃世出人生;无为转有为,休养人性命。

口讷韩非子,法家集大成;发展和集权,法治大一统;

君主得知音,赢政大推行;尚法施暴政,二世亡义兵。

墨子最博爱,尚贤与非攻;当时流行广,后代成泡影。

百家影响远,中华文明成。

法家打天下(进取),儒家守天下(守成),道家养天下(休息)。

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术