苏科版七年级下册生物-第10章-水中的生物 全章分析课件(19张ppt)

文档属性

| 名称 | 苏科版七年级下册生物-第10章-水中的生物 全章分析课件(19张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-02-03 10:50:33 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

第10章

水中的生物

七年级下册

本章对应的《生物课程标准》主题八

生物的多样性,具体内容标准为:

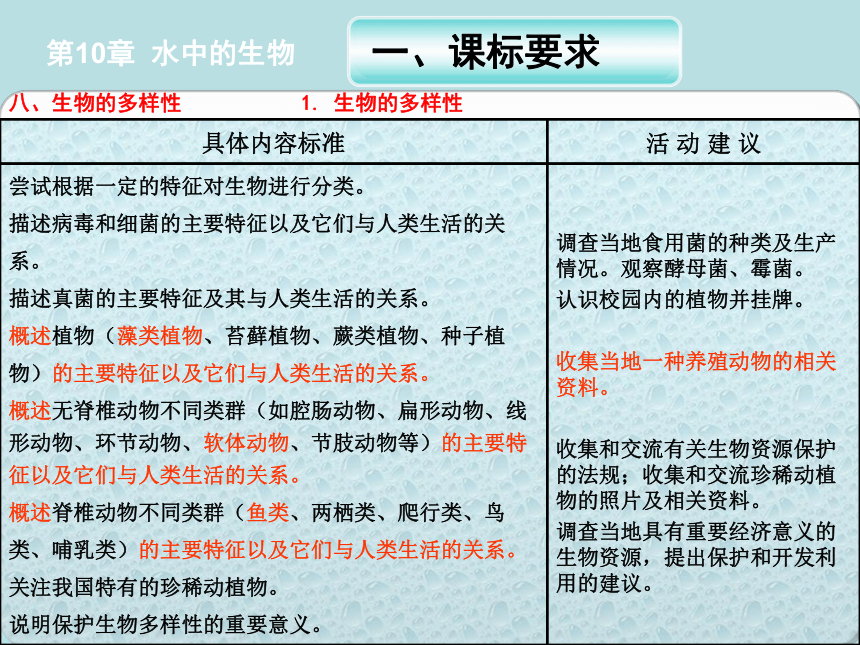

一、课标要求

第10章

水中的生物

一、课标要求

调查当地食用菌的种类及生产情况。观察酵母菌、霉菌。

认识校园内的植物并挂牌。

收集当地一种养殖动物的相关资料。

收集和交流有关生物资源保护的法规;收集和交流珍稀动植物的照片及相关资料。

调查当地具有重要经济意义的生物资源,提出保护和开发利用的建议。

尝试根据一定的特征对生物进行分类。

描述病毒和细菌的主要特征以及它们与人类生活的关

系。

描述真菌的主要特征及其与人类生活的关系。

概述植物(藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、种子植

物)的主要特征以及它们与人类生活的关系。

概述无脊椎动物不同类群(如腔肠动物、扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物、节肢动物等)的主要特征以及它们与人类生活的关系。

概述脊椎动物不同类群(鱼类、两栖类、爬行类、鸟

类、哺乳类)的主要特征以及它们与人类生活的关系。

关注我国特有的珍稀动植物。

说明保护生物多样性的重要意义。

活

动

建

议

具体内容标准

八、生物的多样性

1.

生物的多样性

第10章

水中的生物

学习要点

活动提示

鱼类的主要特征以及与人类生活的关系

探究鱼类适应水中生活的特征

观察河蚌

观察水绵

软体动物的主要特征以及与人类生活的关系

藻类植物的主要特征以及与人类生活的关系

第10章

水中的生物

知

识

结

构

第10章

水中的生物

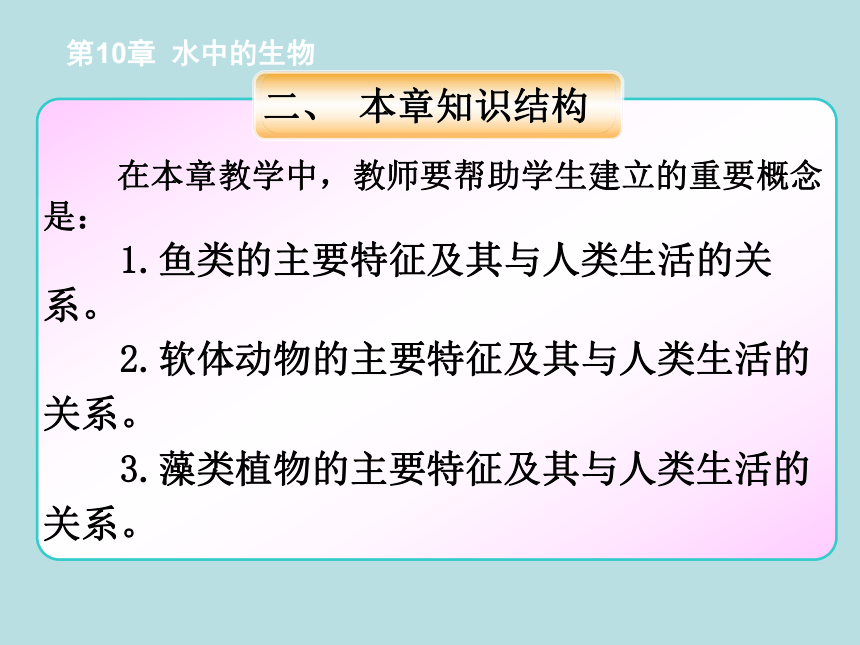

二、

本章知识结构

水中的动物

水中的藻类植物

水中动物简介

鱼类适应水中生活的特征

河蚌适应水中生活的特征

水生动物与人类的关系

水绵的形态结构特点

藻类植物与人类的关系

水中的生物

第10章

水中的生物

在本章教学中,教师要帮助学生建立的重要概念是:

1.鱼类的主要特征及其与人类生活的关

系。

2.软体动物的主要特征及其与人类生活的关系。

3.藻类植物的主要特征及其与人类生活的关系。

二、

本章知识结构

第10章

水中的生物

三、

教材分析

本章内容是以人们熟悉的鲫鱼、河蚌和水绵为主要探究对象,安排了“水中的动物”和“水中的藻类植物”两节内容。第1节的编写思路是:展示多姿多彩的水中动物,让学生了解有哪些生物是生活在水中的;探究生活在水中的主要代表动物——鲫鱼、河蚌有哪些与水中生活相适应的特征;观察常见动物的形态结构;认识水生动物与人类的关系。第2节的编写思路是:总体介绍藻类植物的种类和结构;观察藻类植物的典型代表植物——水绵;了解其他藻类对自然界的意义以及经济价值。

第10章

水中的生物

三、

教材分析

本章介绍的鱼类、两栖类(在本章“信息库”中)与第11章介绍的哺乳类、爬行类以及第12章的鸟类代表了脊椎动物的五大主要类群。藻类植物与第11章介绍的被子植物、裸子植物、蕨类植物和苔藓植物构成了植物的五大主要类群。软体动物和信息库中介绍的腔肠动物、扁形动物、节肢动物以及第13章介绍的线形动物、环节动物构成了无脊椎动物的主要类群。教材这样的内容编排,既体现了课程标准的二级主题“概述植物(藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、种子植物)的主要特征以及它们与人类生活的关系”“概述脊椎动物不同类群(鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类)的主要特征以及它们与人类生活的关系”“概述无脊椎动物不同类群(如腔肠动物、扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物、节肢动物等)的主要特征以及它们与人类生活的关系”的具体内容标准要求,体现了本套教材构建的是以生物与环境的密切关系为核心的教材体系,也反映了生物物种多样性在知识结构上的相对系统性和完整性。

第10章

水中的生物

三、

教材分析

在知识呈现上,教材将一些必需的、支持探究活动开展的

资料以及探究活动的结论放在“信息库”中,例如介绍“鲫鱼的

外部形态和内部结构”、介绍“藻类植物——海带和紫菜”等,

为学生的自主性学习活动以及对学习活动进行反思提供了资

料。本章中“科学家名言”的引导、“作出多种假设”的提示、

“超链接”的运用等栏目,作为辅助板块,帮助学生在解决问

题的过程中开拓了思路,保证了学生深化对教材主体内容的

学习。这样的内容设置,符合学生的认知发展规律,有利于

激发学生的学习兴趣,培养各种能力。

第10章

水中的生物

三、

教材分析

在对学生探究技能培养方面:本章重视科学探究与观察

能力的训练与学习,重点安排:一项探究、两项观察,目的是

要促进学生转变学习方式,体验科学研究的一般过程和方法,

达到“做中学”的目的。如“探究鱼类适应水中生活的特征”

的活动,从提出问题、作出假设、制定计划、实施探究、得出

结论、表达与交流等环节上,较完整地训练了学生怎样进行

科学探究活动。教师在教学过程中,应根据学生的特点、学

校的实际情况作好活动前的准备,以保证探究活动的顺利实

施。

第10章

水中的生物

三、

教材分析

在“本章学到了什么”

栏目中,通过“基础巩固”对本章学习的重要概念进行归纳总结,通过“能力提升”引导学生自我检测对重要概念的学习和能力的提高,巩固章首“学习要点”和“活动提示”栏目的学习。

第10章

水中的生物

三、教材分析

本章教材的编写思路(一)“水中的动物”:

观察多姿多彩的水中动物

探究鱼类适应水中生活的特点

通过视频或图片、实物初步感知水

中的动物(引入概念)

观察河蚌

通过具体的水中动物(鱼类、

河蚌)结构和功能的探究,深入

理解“水中动物”的主要特征。

(形成概念)

分析丰富的水生动物资源

深入拓展,联系生活,进一步

认识水中的动物。

(深化概念)

三、教材分析

本章教材的编写思路(二)“水中的藻类植物”:

观察水中的藻类植物

通过视频、实物初步认识水中的藻类

植物。(引入概念)

观察水绵

通过对水绵的观察,进一步认识藻类

植物适于水中生活的特点。

(形成概念)

分析藻类植物与人类生活的关系

联系生活,深入拓展,进一步

认识水中的藻类植物。

(深化概念)

第10章

水中的生物

四、活动建议

分析多姿多彩

的水中动物

课前可安排学生从互联网或图书馆查询水中动物资料,做成图片资料在课堂上进行交流。教师也应充分利用各类课程资源,搜集相关文字资料或音像制品,制成多媒体课件,在课堂上展示给学生。

第10章

水中的生物

四、活动建议

探究鱼类适应

水中生活的特征

1.引导学生提出问题,如鲫鱼在水中依靠什么器官运动?是如何减少水的阻力的?是如何进行呼吸的?是怎样感知水流方向的?等等。

2.提取其中有价值的问题进行分类。

3.分小组开展探究活动:围绕问题作出假设,制定计划,实施计划,并得出结论。

第10章

水中的生物

四、活动建议

观察河蚌

2.河蚌要在安静的环境下放置一段时间后才会伸出斧足缓慢运动,可以借助影像资料观察河蚌的运动

。

3.在观察河蚌的内部结构时,要注意割断前后闭壳肌的方法:拿河蚌手的大拇指和其他各指分别向内外两个方向用力,两片贝壳略有交错,解剖刀从一端插入,用力割断一端的闭壳肌后,将解剖刀向前并贴紧贝壳内面移动,防止损坏河蚌的内脏。如打开后发现外套膜等损坏较为严重,可将河蚌反过来,重新切另一侧的闭壳肌,然后观察。一般选择的河蚌不宜太大也不宜太小,大了不易解剖,小了不易观察。

第10章

水中的生物

1.引导学生用形态与功能相适应的生物学观点进行操作。首先观察河蚌的外形,区分河蚌贝壳的前、后端,接着观察它的运动方式,最后观察内部结构。

四、活动建议

观察水绵

2.组织学生制作水绵的临时装片,在显微镜下观察水绵的形态结构。分析:③水绵每个细胞的形态如何?④水绵每个细胞中有哪些结构?有没有叶绿体?什么形状?怎样排列?每个细胞的形态结构都相同吗?

3.引导学生比较水绵与其他绿色植物细胞结构的异同点,使认知得到升华。

1.引导学生用肉眼进行观察,并分析:①水绵呈什么颜色?用手摸摸水绵,有什么感觉?②水绵是单细胞生物还是多细胞生物?

第10章

水中的生物

谢

谢!

第10章

水中的生物

第10章

水中的生物

七年级下册

本章对应的《生物课程标准》主题八

生物的多样性,具体内容标准为:

一、课标要求

第10章

水中的生物

一、课标要求

调查当地食用菌的种类及生产情况。观察酵母菌、霉菌。

认识校园内的植物并挂牌。

收集当地一种养殖动物的相关资料。

收集和交流有关生物资源保护的法规;收集和交流珍稀动植物的照片及相关资料。

调查当地具有重要经济意义的生物资源,提出保护和开发利用的建议。

尝试根据一定的特征对生物进行分类。

描述病毒和细菌的主要特征以及它们与人类生活的关

系。

描述真菌的主要特征及其与人类生活的关系。

概述植物(藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、种子植

物)的主要特征以及它们与人类生活的关系。

概述无脊椎动物不同类群(如腔肠动物、扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物、节肢动物等)的主要特征以及它们与人类生活的关系。

概述脊椎动物不同类群(鱼类、两栖类、爬行类、鸟

类、哺乳类)的主要特征以及它们与人类生活的关系。

关注我国特有的珍稀动植物。

说明保护生物多样性的重要意义。

活

动

建

议

具体内容标准

八、生物的多样性

1.

生物的多样性

第10章

水中的生物

学习要点

活动提示

鱼类的主要特征以及与人类生活的关系

探究鱼类适应水中生活的特征

观察河蚌

观察水绵

软体动物的主要特征以及与人类生活的关系

藻类植物的主要特征以及与人类生活的关系

第10章

水中的生物

知

识

结

构

第10章

水中的生物

二、

本章知识结构

水中的动物

水中的藻类植物

水中动物简介

鱼类适应水中生活的特征

河蚌适应水中生活的特征

水生动物与人类的关系

水绵的形态结构特点

藻类植物与人类的关系

水中的生物

第10章

水中的生物

在本章教学中,教师要帮助学生建立的重要概念是:

1.鱼类的主要特征及其与人类生活的关

系。

2.软体动物的主要特征及其与人类生活的关系。

3.藻类植物的主要特征及其与人类生活的关系。

二、

本章知识结构

第10章

水中的生物

三、

教材分析

本章内容是以人们熟悉的鲫鱼、河蚌和水绵为主要探究对象,安排了“水中的动物”和“水中的藻类植物”两节内容。第1节的编写思路是:展示多姿多彩的水中动物,让学生了解有哪些生物是生活在水中的;探究生活在水中的主要代表动物——鲫鱼、河蚌有哪些与水中生活相适应的特征;观察常见动物的形态结构;认识水生动物与人类的关系。第2节的编写思路是:总体介绍藻类植物的种类和结构;观察藻类植物的典型代表植物——水绵;了解其他藻类对自然界的意义以及经济价值。

第10章

水中的生物

三、

教材分析

本章介绍的鱼类、两栖类(在本章“信息库”中)与第11章介绍的哺乳类、爬行类以及第12章的鸟类代表了脊椎动物的五大主要类群。藻类植物与第11章介绍的被子植物、裸子植物、蕨类植物和苔藓植物构成了植物的五大主要类群。软体动物和信息库中介绍的腔肠动物、扁形动物、节肢动物以及第13章介绍的线形动物、环节动物构成了无脊椎动物的主要类群。教材这样的内容编排,既体现了课程标准的二级主题“概述植物(藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、种子植物)的主要特征以及它们与人类生活的关系”“概述脊椎动物不同类群(鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类)的主要特征以及它们与人类生活的关系”“概述无脊椎动物不同类群(如腔肠动物、扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物、节肢动物等)的主要特征以及它们与人类生活的关系”的具体内容标准要求,体现了本套教材构建的是以生物与环境的密切关系为核心的教材体系,也反映了生物物种多样性在知识结构上的相对系统性和完整性。

第10章

水中的生物

三、

教材分析

在知识呈现上,教材将一些必需的、支持探究活动开展的

资料以及探究活动的结论放在“信息库”中,例如介绍“鲫鱼的

外部形态和内部结构”、介绍“藻类植物——海带和紫菜”等,

为学生的自主性学习活动以及对学习活动进行反思提供了资

料。本章中“科学家名言”的引导、“作出多种假设”的提示、

“超链接”的运用等栏目,作为辅助板块,帮助学生在解决问

题的过程中开拓了思路,保证了学生深化对教材主体内容的

学习。这样的内容设置,符合学生的认知发展规律,有利于

激发学生的学习兴趣,培养各种能力。

第10章

水中的生物

三、

教材分析

在对学生探究技能培养方面:本章重视科学探究与观察

能力的训练与学习,重点安排:一项探究、两项观察,目的是

要促进学生转变学习方式,体验科学研究的一般过程和方法,

达到“做中学”的目的。如“探究鱼类适应水中生活的特征”

的活动,从提出问题、作出假设、制定计划、实施探究、得出

结论、表达与交流等环节上,较完整地训练了学生怎样进行

科学探究活动。教师在教学过程中,应根据学生的特点、学

校的实际情况作好活动前的准备,以保证探究活动的顺利实

施。

第10章

水中的生物

三、

教材分析

在“本章学到了什么”

栏目中,通过“基础巩固”对本章学习的重要概念进行归纳总结,通过“能力提升”引导学生自我检测对重要概念的学习和能力的提高,巩固章首“学习要点”和“活动提示”栏目的学习。

第10章

水中的生物

三、教材分析

本章教材的编写思路(一)“水中的动物”:

观察多姿多彩的水中动物

探究鱼类适应水中生活的特点

通过视频或图片、实物初步感知水

中的动物(引入概念)

观察河蚌

通过具体的水中动物(鱼类、

河蚌)结构和功能的探究,深入

理解“水中动物”的主要特征。

(形成概念)

分析丰富的水生动物资源

深入拓展,联系生活,进一步

认识水中的动物。

(深化概念)

三、教材分析

本章教材的编写思路(二)“水中的藻类植物”:

观察水中的藻类植物

通过视频、实物初步认识水中的藻类

植物。(引入概念)

观察水绵

通过对水绵的观察,进一步认识藻类

植物适于水中生活的特点。

(形成概念)

分析藻类植物与人类生活的关系

联系生活,深入拓展,进一步

认识水中的藻类植物。

(深化概念)

第10章

水中的生物

四、活动建议

分析多姿多彩

的水中动物

课前可安排学生从互联网或图书馆查询水中动物资料,做成图片资料在课堂上进行交流。教师也应充分利用各类课程资源,搜集相关文字资料或音像制品,制成多媒体课件,在课堂上展示给学生。

第10章

水中的生物

四、活动建议

探究鱼类适应

水中生活的特征

1.引导学生提出问题,如鲫鱼在水中依靠什么器官运动?是如何减少水的阻力的?是如何进行呼吸的?是怎样感知水流方向的?等等。

2.提取其中有价值的问题进行分类。

3.分小组开展探究活动:围绕问题作出假设,制定计划,实施计划,并得出结论。

第10章

水中的生物

四、活动建议

观察河蚌

2.河蚌要在安静的环境下放置一段时间后才会伸出斧足缓慢运动,可以借助影像资料观察河蚌的运动

。

3.在观察河蚌的内部结构时,要注意割断前后闭壳肌的方法:拿河蚌手的大拇指和其他各指分别向内外两个方向用力,两片贝壳略有交错,解剖刀从一端插入,用力割断一端的闭壳肌后,将解剖刀向前并贴紧贝壳内面移动,防止损坏河蚌的内脏。如打开后发现外套膜等损坏较为严重,可将河蚌反过来,重新切另一侧的闭壳肌,然后观察。一般选择的河蚌不宜太大也不宜太小,大了不易解剖,小了不易观察。

第10章

水中的生物

1.引导学生用形态与功能相适应的生物学观点进行操作。首先观察河蚌的外形,区分河蚌贝壳的前、后端,接着观察它的运动方式,最后观察内部结构。

四、活动建议

观察水绵

2.组织学生制作水绵的临时装片,在显微镜下观察水绵的形态结构。分析:③水绵每个细胞的形态如何?④水绵每个细胞中有哪些结构?有没有叶绿体?什么形状?怎样排列?每个细胞的形态结构都相同吗?

3.引导学生比较水绵与其他绿色植物细胞结构的异同点,使认知得到升华。

1.引导学生用肉眼进行观察,并分析:①水绵呈什么颜色?用手摸摸水绵,有什么感觉?②水绵是单细胞生物还是多细胞生物?

第10章

水中的生物

谢

谢!

第10章

水中的生物