人教版八年级上册第18 课:战略大决战

文档属性

| 名称 | 人教版八年级上册第18 课:战略大决战 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-12-13 12:30:13 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

第18课

1、全面内战什么时候爆发?

2、人民解放军战略进攻开始于什么事件后?

1946年6月 国民党进攻中原解放区

1947年夏 刘邓大军挺进大别山

战略防御

战略进攻

战略大决战

温故知新

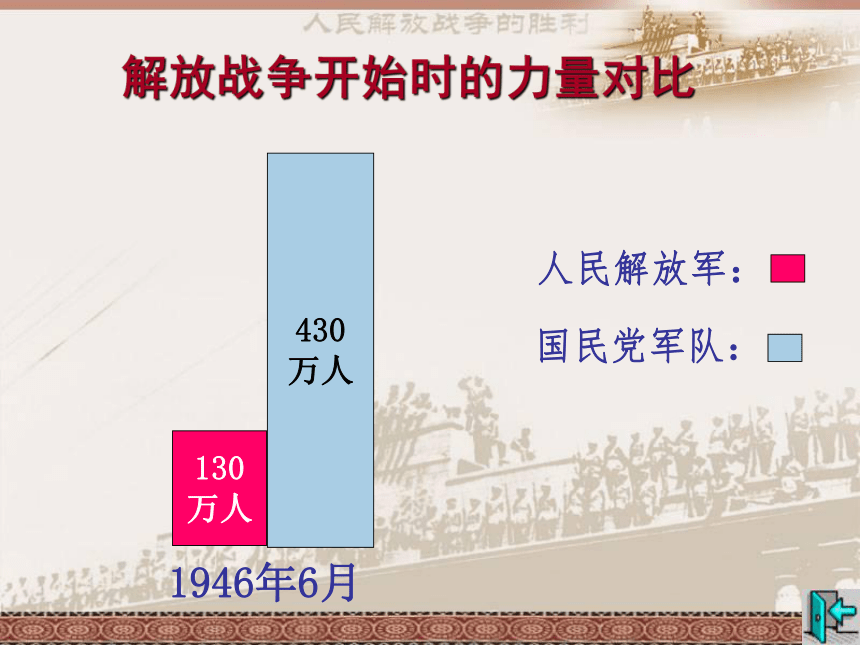

解放战争开始时的力量对比

130

万人

430

万人

1946年6月

人民解放军:

国民党军队:

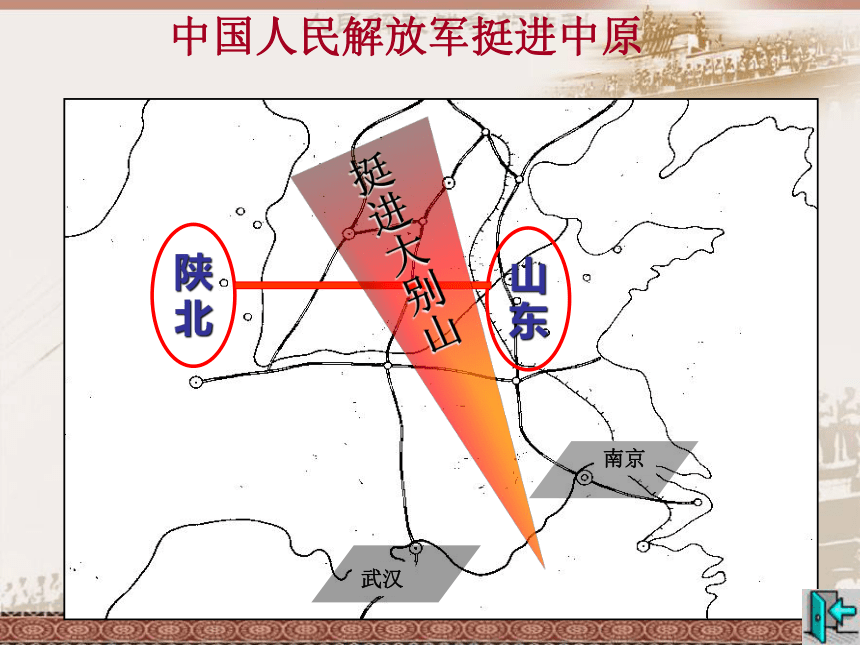

中国人民解放军挺进中原

南京

武汉

陕北

山东

挺进大别山

一、大决战的时机和条件

二、三大战役

(1)辽沈战役

(2)淮海战役

(3)平津战役

(4)三大战役的历史意义

三、百万雄师过大江

人民解放军经过两年英勇奋战,

共歼灭国民党军队

200多万!

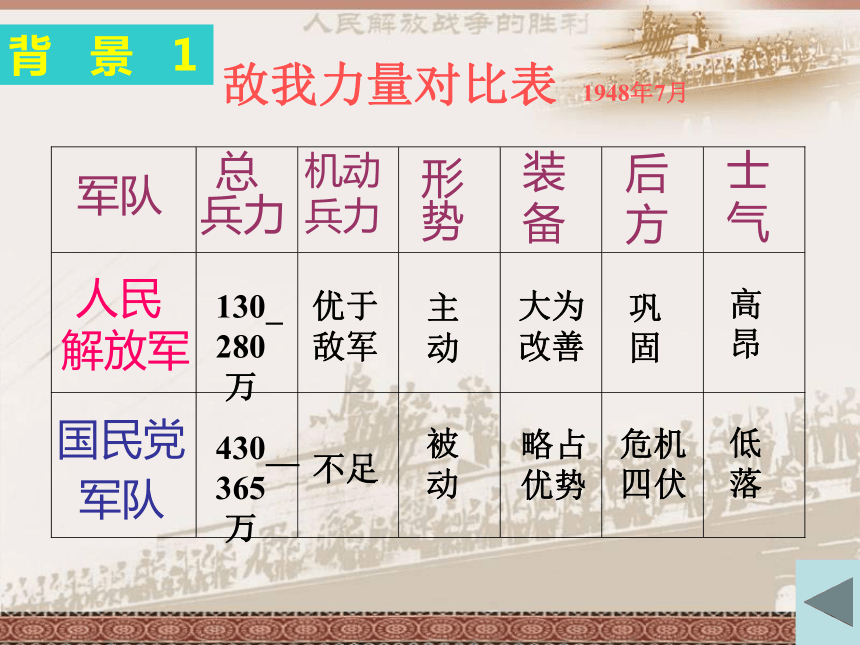

敌我力量对比表 1948年7月

军队

总

机动 兵力

后方

士气

兵力

人民 解放军

国民党

军队

130_280 万

430__365 万

优于 敌军

不足

大为改善

略占 优势

巩固

危机四伏

高昂

低落

形势

装备

主动

被动

背 景 1

背 景 2

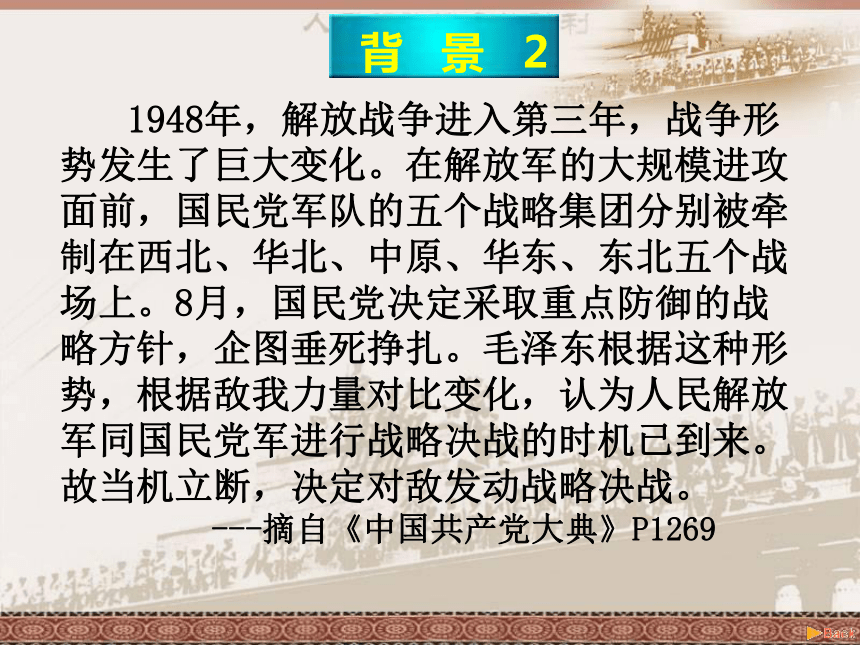

1948年,解放战争进入第三年,战争形势发生了巨大变化。在解放军的大规模进攻面前,国民党军队的五个战略集团分别被牵制在西北、华北、中原、华东、东北五个战场上。8月,国民党决定采取重点防御的战略方针,企图垂死挣扎。毛泽东根据这种形势,根据敌我力量对比变化,认为人民解放军同国民党军进行战略决战的时机已到来。故当机立断,决定对敌发动战略决战。

---摘自《中国共产党大典》P1269

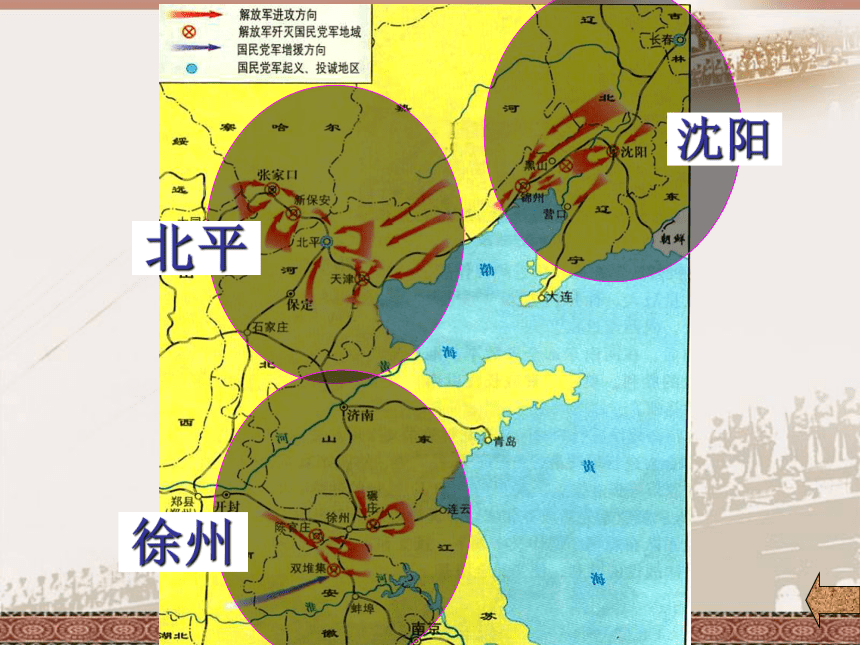

沈阳

北平

徐州

想 想 看 :

为什么中共中央会把战略决战的首次战争放在东北呢?

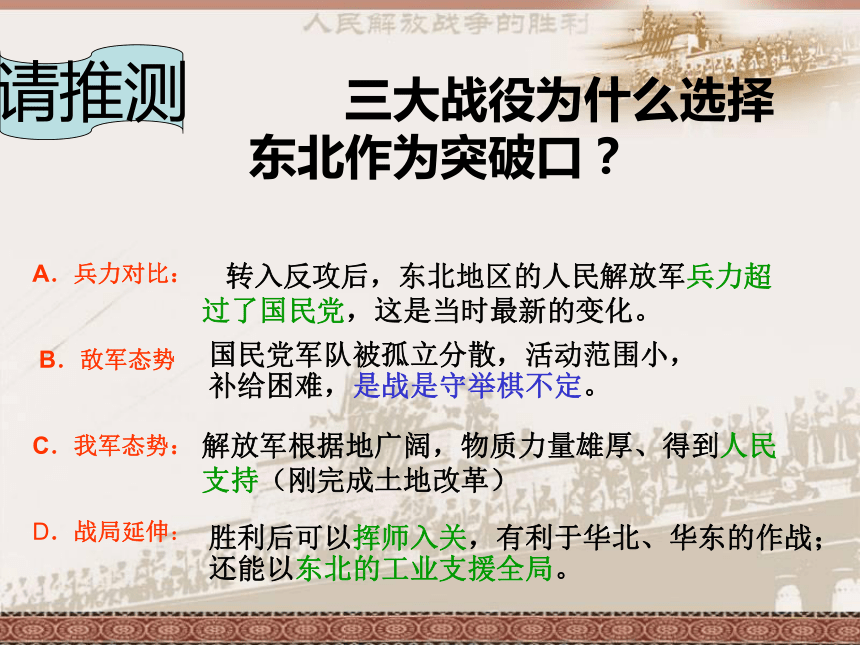

三大战役为什么选择东北作为突破口?

A.兵力对比:

B.敌军态势

C.我军态势:

D.战局延伸:

转入反攻后,东北地区的人民解放军兵力超过了国民党,这是当时最新的变化。

国民党军队被孤立分散,活动范围小,补给困难,是战是守举棋不定。

解放军根据地广阔,物质力量雄厚、得到人民支持(刚完成土地改革)

胜利后可以挥师入关,有利于华北、华东的作战;还能以东北的工业支援全局。

请推测

时 间

地 点

参战部队

指 挥 员

概 况

结 果

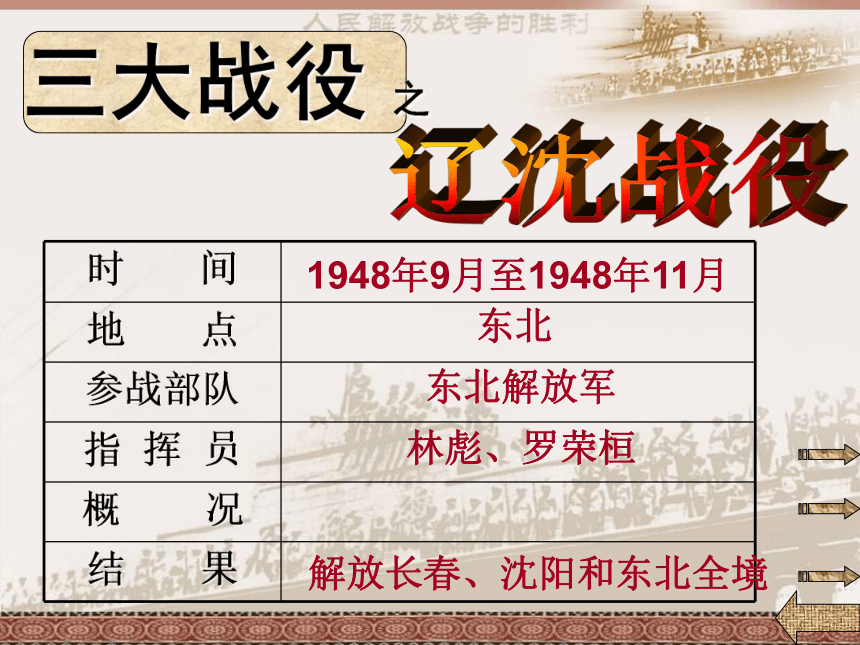

三大战役 之

1948年9月至1948年11月

林彪、罗荣桓

东北解放军

解放长春、沈阳和东北全境

东北

辽沈战役指挥者林彪(中)、罗荣桓(右)等在作战前线

林彪

罗荣桓

辽沈战役(1948.9.12--1948.11.2)

锦州

沈阳

长春

黑山、大虎山

塔山

关门打狗

各个击破

锦州是东北敌人通向关内的咽喉,拿下锦州,关门打狗,

是胜利的关键。10月14日,攻锦战役全面打响,激战31

小时,全歼守敌范汉杰部。

10月19日,

长春解放

10月28日,全歼廖耀湘兵团。11月2日,

直下沈阳。

人民解放军:

国民党军队:

300

万人

290

万人

辽沈战役的意义是什么

辽沈战役结束后

改变了长期以来敌强我弱的基本格局。

时 间

地 点

参战部队

指 挥 员

概 况

意 义

三大战役 之

1948年11月至1949年1月

刘伯承、陈毅、邓小平、粟裕、谭震林

中原解放军和华东解放军

奠定了解放长江以南各省的基础

以徐州为中心的广大地区

粟裕 邓小平 刘伯承 陈毅 谭震林

歼敌55万余人

1948年11月—1949年1月

80万

60万

淮海战役(1948.11.7 -- 1949.1.10)

徐州

海州

商丘

双堆集

碾庄

蚌埠

陈官庄

11月22日,黄伯韬被击毙,我

全歼黄兵团21个整师。

12月15日,全歼黄维集团12万人马,双

堆集之夜,滚雷似的欢呼声此起彼伏。

1949年1月6日,

我军对杜部发起猛烈攻击。10日,

陈毅、粟裕将军在前线指挥所里以

君子之礼接待了被俘

的杜聿明。

12月11日,毛泽东电令:对杜聿明

余部,围而不打。

11月25日,解放军在双堆集完成了对

黄维兵团的合围。

肢解敌人

中间突破

陈毅司令员说:

淮海战役的胜利是人民群众用小车推出来的。

1、陈毅司令员为什么这样说?请结合课文,以具体史实说明。

解放战争迅速取得胜利,是与人民群众对解放战争的全力支持分不开的。

淮海战役人民支前统计

民 工 543万人

担 架 30.5万副

大小车 88万辆

牲 畜 76.7万头

船 只 8500只

筹 粮 9.6亿斤

挑 子 20.6万副

得 民 心 者

得 天 下 !

时 间

地 点

参战部队

概 况

结 果

三大战役 之

1948年11月至1949年1月

东北解放军和华北解放军

攻克张家口、天津等地,争取傅作义接受和平改编,华北全境基本解放。

华北

平津战役(1948.11.29--1949.1.31)

张家口

天津

北平

先打两头

分割包围

后取中间

“瓮中捉鳖”

北平和平解放

平津战役(1948.11.29--1949.1.31)

张家口

塘沽

新保安

天津

北平

先打两头

分割包围

后取中间

1949年1月,国民党军司令傅作义

部接受改编,北平和平解放。

返回

北京故宫

遭战争洗礼的圆明园

∴

小 讨 论 :

平津战役当中,党中央采取和平手段解放北平有什么好处?

人民解放军举行入城仪式

三 大 战 役

战役名称 发起时间 共计歼敌人数 历史意义

辽沈战役 1848年9月

—11月

淮海战役 1948年11月—1949年1月

平津战役 1948年11月—

1949年1月

歼灭和改编敌人150多万人

国民党军队的主力基本上被消灭,大大加速了人民解放战争在全国的胜利。

二、百万雄师过大江

(1)背景

(2)渡江战役

(3)国民党残余势力逃亡台湾

三大战役后,人民解放军打到长江边,国民党妄想靠天险“划江而治”,要求和谈。当时国际上也认为中国将重现历史上的南北对峙格局。党依然以和平民主为重,同国民党谈判,拟出了“惩办战犯”等和平协议。但在蒋介石遥控下,国民党代表拒绝签字。

1923--1924年广州谈判,讨论

国共合作建立革命统一战线。

1936年西安和谈,讨论第二次国共合作,建立抗日民主统一战线。

1945年,重庆谈判,讨论避免内战,和平建国

1949年北平谈判,讨论迅速结束内战实现和平

1937年七七事变以后,南京谈判改组军队和抗日

你知道吗?国共

两党历史上经历了

几次谈判?

蒋介石1949年元旦发表“求和”声明

你认为蒋介石是真的希望和平吗?

渡江战役

一九四九年四月二十日,在南京国民党政府拒绝在国内和平协定上签字后,毛主席和朱总司令立即发布《向全国进军的命令》,于是,我第三野战军、第二野战军和第四野战军一部,在中央军委和总前委的指挥下,发起了规模巨大的渡江作战。

奋勇前进,坚决、彻底、干净、全部地歼灭中国境内一切敢于抵抗的国民党反动派,解放全国人民,保卫中国领土主权的独立和完整。

----毛泽东 朱德

江阴

湖口

解放战争胜利

南京

人民解放军占领南京

毛 泽 东

钟山风雨起苍黄,

百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,

天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,

不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,

人间正道是沧桑。

猜一猜

1.“钟山”指的是哪儿?

2.“百万雄师过大江”是哪次战役?

3.你怎样理解“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王”?

南京

渡江战役

霸王指项羽,项羽在处理和刘邦的关系上犯了沽名钓誉的错误,最终落得自刎乌江的下场。

毛主席引用这段历史事实,意在号召中国共产党和全军指战员利用占领南京以后的解放战争节节胜利的有利形势,将革命进行到底,彻底消灭蒋家王朝。

江阴

湖口

江阴

湖口

江阴

湖口

南京

蒋 家 王 朝 覆 灭

台

湾

1927年4月----1949年4月

渡江战役的意义

南京解放,统治中国22年的国民党政权垮台。(压在中国人民头上的三座大山──帝国主义、封建主义、官僚资本主义的总代表被推翻);

捍卫了国家领土主权的独立和完整,维护了国家统一;

小讨论:

阅读表格,了解解放战争开始时国共力量的对比情况。讨论:国共力量相差这样悬殊,为什么共产党能在短短三年内由弱变强,打败国民党呢?下面的原因你同意吗?能再说出其他原因吗?请举例说明

A:解放军打仗勇敢

B:国民党指挥失当

C:毛泽东懂军事,蒋介石不懂军事

D:共产党得到人民的拥护和支持

3、国民党政权垮台的标志是人民解放军攻占

A、北平 B、南京

C、武汉 D、上海

2、平津战役中和平解放的城市是

A、上海 B、南京

C、武汉 D、北平

1、下列战役中解放东北全境的是

A、辽沈战役 B、平津战役

C、淮海战役 D、渡江战役

4.国民党军队的主力基本上被消灭是

A.南京解放后 B. 渡江战役后

C.三大战役后 D.全国大陆解放后

5.有人形象地称辽沈战役为“关门打狗。”认为这里的“门”是指:

A、辽宁 B、沈阳 C、长春 D、锦州

6、奠定了解放长江以南各省基础的战役

A、辽沈战役 B、淮海战役

C、平津战役 D、渡江战役

7.毛泽东曾称赞傅作义是“民族的功臣”,上述评价和哪次战役有关

A.辽沈战役 B.淮海战役

C.平津战役 D.渡江战役

8、标志统治人民22年之久的国民党政权垮台的事件是

A、三大战役 B、渡江战役

C、南京解放 D、北平和平解放

9、 “葬我于高山之上兮,望我大陆。大陆不可见兮,只有痛哭。葬我于高山之上兮,望我故乡。故乡不可见兮,永远不忘。天苍苍,野茫茫,山之上,国有殇。

在一次中外记者招待会上,当“诗人总理”温家宝深情地朗诵这首国民党元老于右任先生的诗作时,会场上想起了热烈的掌声。诗歌反映的历史事实是

A、解放战争后台湾与大陆分离

B、鸦片战争后香港被英国占领

C、16世纪中叶澳门被葡萄牙占据

D、20世纪90年代香港、澳门回归祖国

第18课

1、全面内战什么时候爆发?

2、人民解放军战略进攻开始于什么事件后?

1946年6月 国民党进攻中原解放区

1947年夏 刘邓大军挺进大别山

战略防御

战略进攻

战略大决战

温故知新

解放战争开始时的力量对比

130

万人

430

万人

1946年6月

人民解放军:

国民党军队:

中国人民解放军挺进中原

南京

武汉

陕北

山东

挺进大别山

一、大决战的时机和条件

二、三大战役

(1)辽沈战役

(2)淮海战役

(3)平津战役

(4)三大战役的历史意义

三、百万雄师过大江

人民解放军经过两年英勇奋战,

共歼灭国民党军队

200多万!

敌我力量对比表 1948年7月

军队

总

机动 兵力

后方

士气

兵力

人民 解放军

国民党

军队

130_280 万

430__365 万

优于 敌军

不足

大为改善

略占 优势

巩固

危机四伏

高昂

低落

形势

装备

主动

被动

背 景 1

背 景 2

1948年,解放战争进入第三年,战争形势发生了巨大变化。在解放军的大规模进攻面前,国民党军队的五个战略集团分别被牵制在西北、华北、中原、华东、东北五个战场上。8月,国民党决定采取重点防御的战略方针,企图垂死挣扎。毛泽东根据这种形势,根据敌我力量对比变化,认为人民解放军同国民党军进行战略决战的时机已到来。故当机立断,决定对敌发动战略决战。

---摘自《中国共产党大典》P1269

沈阳

北平

徐州

想 想 看 :

为什么中共中央会把战略决战的首次战争放在东北呢?

三大战役为什么选择东北作为突破口?

A.兵力对比:

B.敌军态势

C.我军态势:

D.战局延伸:

转入反攻后,东北地区的人民解放军兵力超过了国民党,这是当时最新的变化。

国民党军队被孤立分散,活动范围小,补给困难,是战是守举棋不定。

解放军根据地广阔,物质力量雄厚、得到人民支持(刚完成土地改革)

胜利后可以挥师入关,有利于华北、华东的作战;还能以东北的工业支援全局。

请推测

时 间

地 点

参战部队

指 挥 员

概 况

结 果

三大战役 之

1948年9月至1948年11月

林彪、罗荣桓

东北解放军

解放长春、沈阳和东北全境

东北

辽沈战役指挥者林彪(中)、罗荣桓(右)等在作战前线

林彪

罗荣桓

辽沈战役(1948.9.12--1948.11.2)

锦州

沈阳

长春

黑山、大虎山

塔山

关门打狗

各个击破

锦州是东北敌人通向关内的咽喉,拿下锦州,关门打狗,

是胜利的关键。10月14日,攻锦战役全面打响,激战31

小时,全歼守敌范汉杰部。

10月19日,

长春解放

10月28日,全歼廖耀湘兵团。11月2日,

直下沈阳。

人民解放军:

国民党军队:

300

万人

290

万人

辽沈战役的意义是什么

辽沈战役结束后

改变了长期以来敌强我弱的基本格局。

时 间

地 点

参战部队

指 挥 员

概 况

意 义

三大战役 之

1948年11月至1949年1月

刘伯承、陈毅、邓小平、粟裕、谭震林

中原解放军和华东解放军

奠定了解放长江以南各省的基础

以徐州为中心的广大地区

粟裕 邓小平 刘伯承 陈毅 谭震林

歼敌55万余人

1948年11月—1949年1月

80万

60万

淮海战役(1948.11.7 -- 1949.1.10)

徐州

海州

商丘

双堆集

碾庄

蚌埠

陈官庄

11月22日,黄伯韬被击毙,我

全歼黄兵团21个整师。

12月15日,全歼黄维集团12万人马,双

堆集之夜,滚雷似的欢呼声此起彼伏。

1949年1月6日,

我军对杜部发起猛烈攻击。10日,

陈毅、粟裕将军在前线指挥所里以

君子之礼接待了被俘

的杜聿明。

12月11日,毛泽东电令:对杜聿明

余部,围而不打。

11月25日,解放军在双堆集完成了对

黄维兵团的合围。

肢解敌人

中间突破

陈毅司令员说:

淮海战役的胜利是人民群众用小车推出来的。

1、陈毅司令员为什么这样说?请结合课文,以具体史实说明。

解放战争迅速取得胜利,是与人民群众对解放战争的全力支持分不开的。

淮海战役人民支前统计

民 工 543万人

担 架 30.5万副

大小车 88万辆

牲 畜 76.7万头

船 只 8500只

筹 粮 9.6亿斤

挑 子 20.6万副

得 民 心 者

得 天 下 !

时 间

地 点

参战部队

概 况

结 果

三大战役 之

1948年11月至1949年1月

东北解放军和华北解放军

攻克张家口、天津等地,争取傅作义接受和平改编,华北全境基本解放。

华北

平津战役(1948.11.29--1949.1.31)

张家口

天津

北平

先打两头

分割包围

后取中间

“瓮中捉鳖”

北平和平解放

平津战役(1948.11.29--1949.1.31)

张家口

塘沽

新保安

天津

北平

先打两头

分割包围

后取中间

1949年1月,国民党军司令傅作义

部接受改编,北平和平解放。

返回

北京故宫

遭战争洗礼的圆明园

∴

小 讨 论 :

平津战役当中,党中央采取和平手段解放北平有什么好处?

人民解放军举行入城仪式

三 大 战 役

战役名称 发起时间 共计歼敌人数 历史意义

辽沈战役 1848年9月

—11月

淮海战役 1948年11月—1949年1月

平津战役 1948年11月—

1949年1月

歼灭和改编敌人150多万人

国民党军队的主力基本上被消灭,大大加速了人民解放战争在全国的胜利。

二、百万雄师过大江

(1)背景

(2)渡江战役

(3)国民党残余势力逃亡台湾

三大战役后,人民解放军打到长江边,国民党妄想靠天险“划江而治”,要求和谈。当时国际上也认为中国将重现历史上的南北对峙格局。党依然以和平民主为重,同国民党谈判,拟出了“惩办战犯”等和平协议。但在蒋介石遥控下,国民党代表拒绝签字。

1923--1924年广州谈判,讨论

国共合作建立革命统一战线。

1936年西安和谈,讨论第二次国共合作,建立抗日民主统一战线。

1945年,重庆谈判,讨论避免内战,和平建国

1949年北平谈判,讨论迅速结束内战实现和平

1937年七七事变以后,南京谈判改组军队和抗日

你知道吗?国共

两党历史上经历了

几次谈判?

蒋介石1949年元旦发表“求和”声明

你认为蒋介石是真的希望和平吗?

渡江战役

一九四九年四月二十日,在南京国民党政府拒绝在国内和平协定上签字后,毛主席和朱总司令立即发布《向全国进军的命令》,于是,我第三野战军、第二野战军和第四野战军一部,在中央军委和总前委的指挥下,发起了规模巨大的渡江作战。

奋勇前进,坚决、彻底、干净、全部地歼灭中国境内一切敢于抵抗的国民党反动派,解放全国人民,保卫中国领土主权的独立和完整。

----毛泽东 朱德

江阴

湖口

解放战争胜利

南京

人民解放军占领南京

毛 泽 东

钟山风雨起苍黄,

百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,

天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,

不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,

人间正道是沧桑。

猜一猜

1.“钟山”指的是哪儿?

2.“百万雄师过大江”是哪次战役?

3.你怎样理解“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王”?

南京

渡江战役

霸王指项羽,项羽在处理和刘邦的关系上犯了沽名钓誉的错误,最终落得自刎乌江的下场。

毛主席引用这段历史事实,意在号召中国共产党和全军指战员利用占领南京以后的解放战争节节胜利的有利形势,将革命进行到底,彻底消灭蒋家王朝。

江阴

湖口

江阴

湖口

江阴

湖口

南京

蒋 家 王 朝 覆 灭

台

湾

1927年4月----1949年4月

渡江战役的意义

南京解放,统治中国22年的国民党政权垮台。(压在中国人民头上的三座大山──帝国主义、封建主义、官僚资本主义的总代表被推翻);

捍卫了国家领土主权的独立和完整,维护了国家统一;

小讨论:

阅读表格,了解解放战争开始时国共力量的对比情况。讨论:国共力量相差这样悬殊,为什么共产党能在短短三年内由弱变强,打败国民党呢?下面的原因你同意吗?能再说出其他原因吗?请举例说明

A:解放军打仗勇敢

B:国民党指挥失当

C:毛泽东懂军事,蒋介石不懂军事

D:共产党得到人民的拥护和支持

3、国民党政权垮台的标志是人民解放军攻占

A、北平 B、南京

C、武汉 D、上海

2、平津战役中和平解放的城市是

A、上海 B、南京

C、武汉 D、北平

1、下列战役中解放东北全境的是

A、辽沈战役 B、平津战役

C、淮海战役 D、渡江战役

4.国民党军队的主力基本上被消灭是

A.南京解放后 B. 渡江战役后

C.三大战役后 D.全国大陆解放后

5.有人形象地称辽沈战役为“关门打狗。”认为这里的“门”是指:

A、辽宁 B、沈阳 C、长春 D、锦州

6、奠定了解放长江以南各省基础的战役

A、辽沈战役 B、淮海战役

C、平津战役 D、渡江战役

7.毛泽东曾称赞傅作义是“民族的功臣”,上述评价和哪次战役有关

A.辽沈战役 B.淮海战役

C.平津战役 D.渡江战役

8、标志统治人民22年之久的国民党政权垮台的事件是

A、三大战役 B、渡江战役

C、南京解放 D、北平和平解放

9、 “葬我于高山之上兮,望我大陆。大陆不可见兮,只有痛哭。葬我于高山之上兮,望我故乡。故乡不可见兮,永远不忘。天苍苍,野茫茫,山之上,国有殇。

在一次中外记者招待会上,当“诗人总理”温家宝深情地朗诵这首国民党元老于右任先生的诗作时,会场上想起了热烈的掌声。诗歌反映的历史事实是

A、解放战争后台湾与大陆分离

B、鸦片战争后香港被英国占领

C、16世纪中叶澳门被葡萄牙占据

D、20世纪90年代香港、澳门回归祖国

同课章节目录

- 第一单元 侵略与反抗

- 1 鸦片战争

- 2 第二次鸦片战争期间列强侵华罪行

- 3 收复新疆

- 4 甲午中日战争

- 5 八国联军侵华战争

- 活动课一 模拟时事报道──侵略与反抗

- 第二单元 近代化的探索

- 6 洋务运动

- 7 戊戌变法

- 8 辛亥革命

- 9 新文化运动

- 第三单元 新民主主义革命的兴起

- 10 五四爱国运动和中国共产党的成立

- 11 北伐战争

- 12 星星之火,可以燎原

- 13 红军不怕远征难

- 活动课二 模拟导游──重走长征路

- 第四单元 中华民族的抗日战争

- 14 难忘九一八

- 15 “宁为战死鬼,不作亡国奴”

- 16 血肉筑长城

- 第五单元 人民解放战争的胜利

- 17 内战烽火

- 18 战略大决战

- 第六单元 经济和社会生活

- 19 中国近代民族工业的发展

- 20 社会生活的变化

- 第七单元 科学和社会生活

- 21 科学技术与思想文化(一)

- 22 科学技术与思想文化(二)