2021届新高考二轮复习教师用书-任务群4 任务3 鉴赏评价类题目——“4处提醒”来纠偏

文档属性

| 名称 | 2021届新高考二轮复习教师用书-任务群4 任务3 鉴赏评价类题目——“4处提醒”来纠偏 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 421.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-04 15:52:28 | ||

图片预览

文档简介

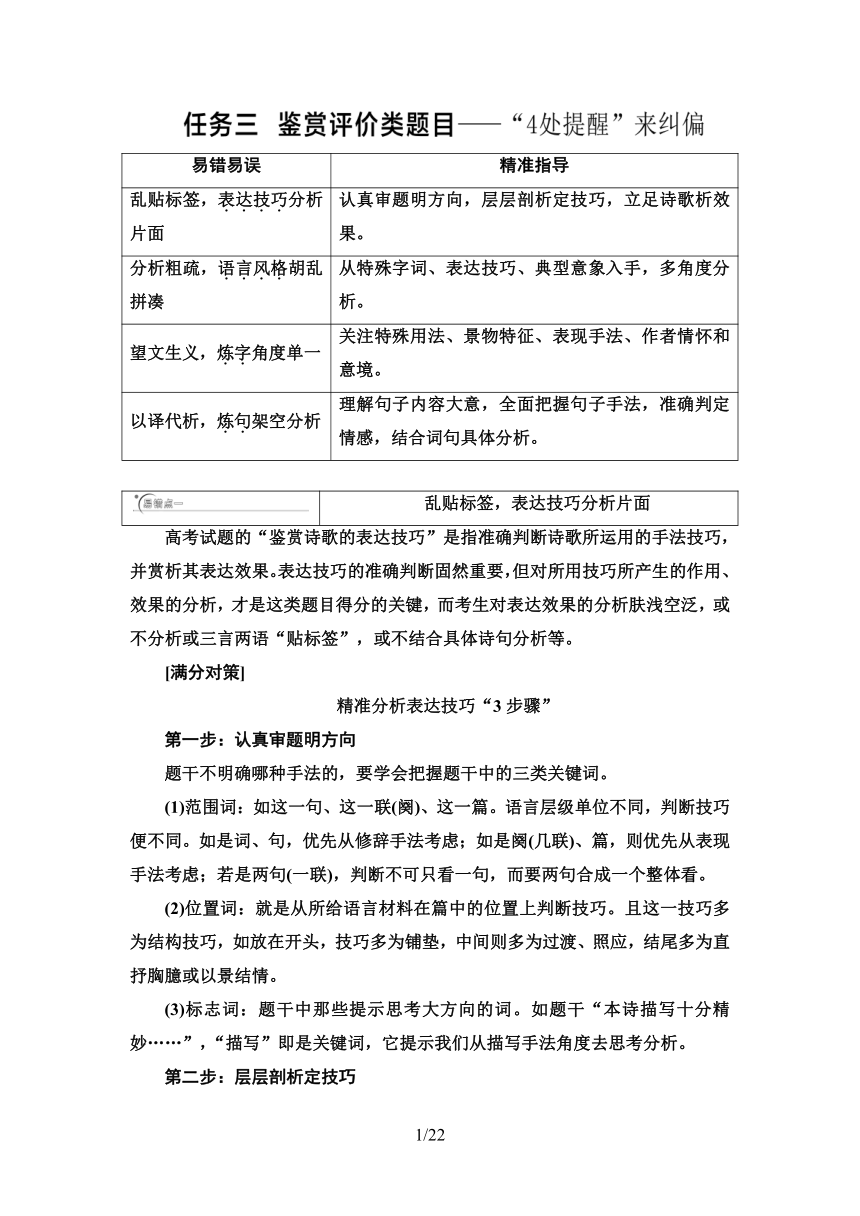

易错易误 精准指导

乱贴标签,表达技巧分析片面 认真审题明方向,层层剖析定技巧,立足诗歌析效果。

分析粗疏,语言风格胡乱拼凑 从特殊字词、表达技巧、典型意象入手,多角度分析。

望文生义,炼字角度单一 关注特殊用法、景物特征、表现手法、作者情怀和意境。

以译代析,炼句架空分析 理解句子内容大意,全面把握句子手法,准确判定情感,结合词句具体分析。

乱贴标签,表达技巧分析片面

高考试题的“鉴赏诗歌的表达技巧”是指准确判断诗歌所运用的手法技巧,并赏析其表达效果。表达技巧的准确判断固然重要,但对所用技巧所产生的作用、效果的分析,才是这类题目得分的关键,而考生对表达效果的分析肤浅空泛,或不分析或三言两语“贴标签”,或不结合具体诗句分析等。

[满分对策]

精准分析表达技巧“3步骤”

第一步:认真审题明方向

题干不明确哪种手法的,要学会把握题干中的三类关键词。

(1)范围词:如这一句、这一联(阕)、这一篇。语言层级单位不同,判断技巧便不同。如是词、句,优先从修辞手法考虑;如是阕(几联)、篇,则优先从表现手法考虑;若是两句(一联),判断不可只看一句,而要两句合成一个整体看。

(2)位置词:就是从所给语言材料在篇中的位置上判断技巧。且这一技巧多为结构技巧,如放在开头,技巧多为铺垫,中间则多为过渡、照应,结尾多为直抒胸臆或以景结情。

(3)标志词:题干中那些提示思考大方向的词。如题干“本诗描写十分精妙……”,“描写”即是关键词,它提示我们从描写手法角度去思考分析。

第二步:层层剖析定技巧

准确判断所用的表达技巧,要避免“只见树木,不见森林”。

一要从大处着眼,看整体上的表达方式(记叙、描写、抒情、议论等);二要从小处入手,如果是抒情,要看是直接抒情还是间接抒情,如果是间接抒情,要看是借景抒情,还是托物言志等。

第三步:立足诗歌析效果

这一步往往与上一步合并,以“运用了什么手法(表达技巧)+怎样运用的(诗歌内容)+有什么效果(情感、主旨)”的模式进行详细分析。

[典例剖析]

(2019·浙江卷)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

早秋过龙武李将军书斋

王 建

高树蝉声秋巷里,朱门冷静似闲居。

重装墨画数茎竹,长著香薰一架书。

语笑侍儿知礼数,吟哦野客任狂疏。

就中爱读英雄传,欲立功勋恐不如。

1.看标题:标题交代了时令________,描写的人物形象________。

2.看作者:王建,唐代诗人。其诗题材广泛,同情百姓疾苦,生活气息浓厚,思想深刻。多用比兴、白描、对比等手法,常在结尾以重笔突出主题。语言通俗凝练,富有民歌谣谚色彩。

3.看正文:首联,描写了李将军的居住环境——“________”;颔联,描写了李将军书房的陈设——“墨画”“一架书”等,借环境描写来烘托李将军________;颈联,描写了次要人物“侍儿”的“知礼数”,从旁衬托出李将军________特点;尾联,“爱读英雄传”“欲立功勋”等词,写出了李将军________。

4.抓情语:情语“吟哦”“任狂疏”等词,写出了李将军的________。

[答案] 1.早秋 龙武李将军 3.冷静 有文人的趣味 知书达理、富有文化修养等 喜爱读书的志趣 4.个性狂放

◎我来答题

全诗是如何运用多种手法塑造李将军的独特形象的?请结合诗句分析。(6分)

◎现场阅卷

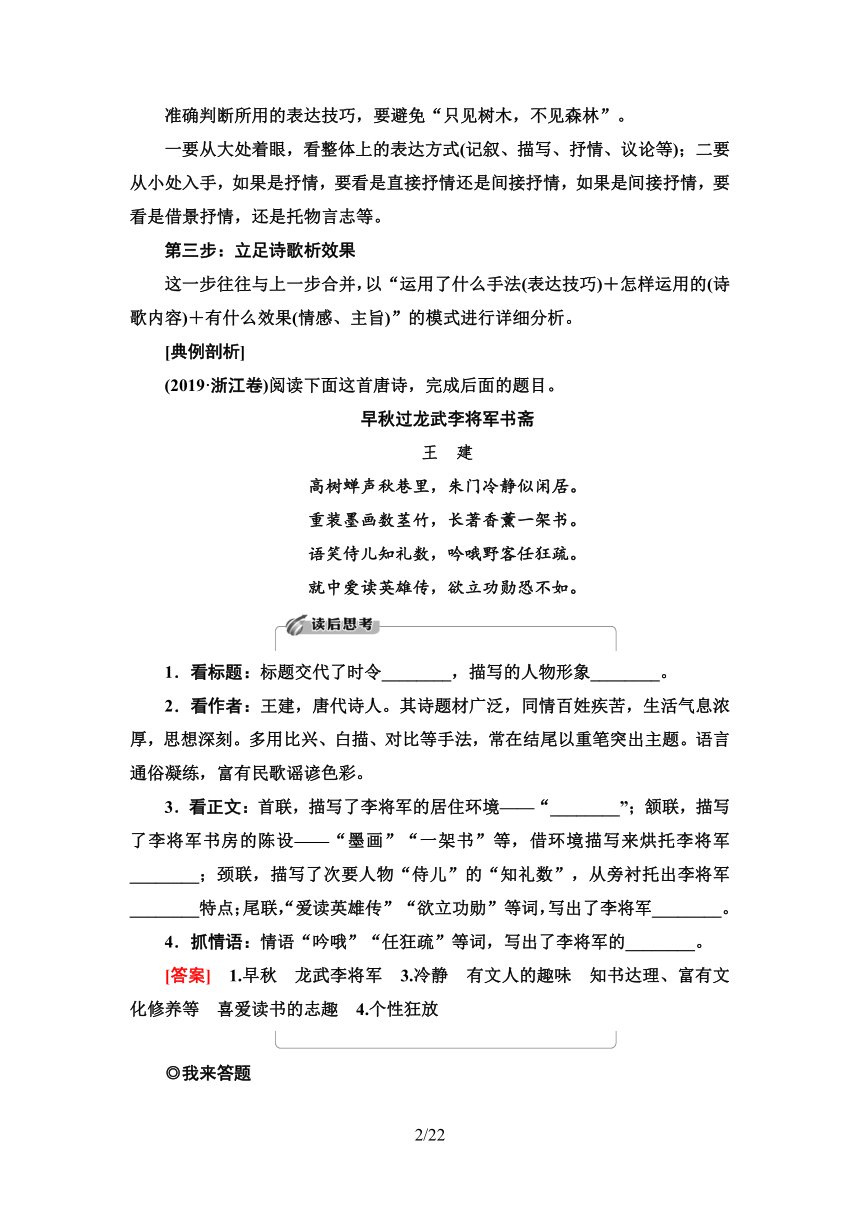

考生答案 样卷分析

①通过优雅的环境衬托了李将军热爱自然、崇尚隐居生活的特点。 ②次要人物“侍儿”知书达理,懂得礼数,衬托将军调教有方。

③通过“吟哦”“任狂疏”等动作、神态描写,写出李将军的豪放和志趣。 得分:2分。

分析不到位,乱贴标签。李将军的居住环境——“冷静”,书房的陈设——“墨画”“一架书”等,是借环境描写来烘托李将军有文人的趣味;“侍儿知礼数”,从旁衬托出李将军知书达理、富有文化修养等特点,“衬托将军调教有方”属乱贴标签,扣4分。

◎满分示范

第一步:认真审题明方向

答题时注意题干要求“多种手法”“塑造李将军的独特形象”。

第二步:确定技巧析效果

诗歌中塑造人物形象的手法既包括动作、语言、神态的正面刻画,也有环境、人物的侧面烘托。

(1)诗歌描写了李将军的居住环境——“冷静”,书房的陈设——“墨画”“一架书”等,借环境描写来烘托李将军有文人的趣味。

(2)对次要人物的描写——“侍儿知礼数”,从旁衬托出李将军知书达理、富有文化修养等特点。

(3)李将军最突出的特点是喜爱置身书房“吟哦”“任狂疏”“爱读英雄传”等,体现了他喜爱读书、个性狂放的一面。

◎尝试写满分答案

[答案] ①通过环境描写,如“高树蝉声”“冷静似闲居”和“重装墨画”“香薰一架书”,分别写出了将军住处的清幽安静和书斋的素净雅致,表现了将军的文人趣味。②运用衬托,用“侍儿知礼数”衬托将军的文化修养。③通过“吟哦”“任狂疏”“爱读英雄传”等动作、神态描写,写出了李将军的豪放和志趣。

【白话诗歌】 秋巷里,高树环绕,蝉声阵阵,环境清幽;李将军的大门前冷静得像闲居者的住处。书斋中陈设着重新装裱的墨画,画中有数茎绿竹;书堆满了书架,屋里正在薰香。不仅其书斋布置得素净雅致,就连侍从也非常懂得礼节;在这样的环境中,李将军就像一个闲居的隐者,自由地朗读、吟诵,一点也不受拘束。这中间他最喜欢读的是英雄传记;但是如果说要立功疆场,那恐怕还不如在这里闲居吧。

1.阅读下面这首唐诗,完成(1)~(2)题。

姜楚公画角鹰歌

杜 甫

楚公画鹰鹰戴角,杀气森森到幽朔。

观者贪愁掣臂飞,画师不是无心学。

此鹰写真在左绵[注],却嗟真骨遂虚传。

梁间燕雀休惊怕,亦未抟空上九天。

【注】 左绵:地名,代指绵州。杜甫此诗写于此。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.杜甫的这首诗不是律诗,而是一首古体诗,不求对仗,押韵灵活,形式更加自由。

B.“贪愁”写出了观画人既喜欢角鹰的高飞长空,却又担心它飞去的矛盾心态。

C.画中鹰很传神,真鹰反而让人觉得徒有其名,作者借此抨击现实中人的不辨真伪。

D.“抟空”即盘旋于高空,“抟空上九天”让读者想起庄子的“抟扶摇而上者九万里”。

C [“作者借此抨击现实中人的不辨真伪”无中生有。]

★(2)从侧面表现姜楚公所画之鹰生动逼真是本诗一大特点,请结合诗句进行分析。(提示:注意多角度分析侧面描写)

[答案] ①通过看画的人担心鹰飞走的角度来表现;②通过其他画师想学但是学不到这种技巧的角度来表现;③通过和真鹰作比较,感觉真鹰反而不如画上的鹰的角度来表现;④通过燕雀见了画上的鹰会害怕的角度来表现。

2.阅读下面这首唐诗,完成(1)~(2)题。

欲与元八卜邻,先有是赠

白居易

平生心迹最相亲,欲隐墙东不为身。

明月好同三径夜,绿杨宜作两家春。

每因暂出犹思伴,岂得安居不择邻。

可独终身数相见,子孙长作隔墙人。

(1)下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.首联写诗人与元八志趣相投,表达了诗人不逐功名、卜邻隐居的志向。

B.颔联通过描写“明月”“绿杨”等景物,畅想两家结邻而居的诗意画面。

C.颈联貌似说理,实为抒情,在说服别人的同时,表达了与友为邻的渴望。

D.尾联表达了诗人因与元八见面次数有限,致使两家子孙心生隔阂的隐忧。

D [D项,尾联的意思是结邻之后,不仅诗人与元八两人可终生时常见面,而且诗人与元八的子孙也能永远和睦相处,表达的是诗人对与元八为邻的渴望之情。]

★(2)诗人想与元八为邻,他在诗歌中运用了哪些表现手法来表明心志?请结合诗句简要分析。(提示:注意多角度分析表现手法)

[答案] ①用典。诗人用“墙东”“三径”“绿杨”等典故,说明二人志趣相投,都是希望隐居而不求功名利禄的人,赞扬对方是自己心仪的好邻居。②想象(虚写)。诗人想象两家结邻之后的情景,明月朗照,绿杨轻拂,不仅诗人与元八能常约长伴,而且两家子孙也能永远和睦相处,表现了诗人对结邻而居的美好憧憬。③衬托(反问)。诗歌颈联以人暂时外出尚且要找一良伴,衬托长久安居更应择善邻的心意,反问句强化了这种心意。④直抒胸臆。诗歌尾联不仅表达了诗人希望与元八为邻终生常见的愿望,也表达了诗人对两家子孙长久为邻的强烈渴望。(答出任意三点即可)

【白话诗歌】 你我向来心志与行事最为相近,都想隐居而不谋求自身的功名利禄。你我结邻后,一轮明月将共照着两家的庭院,一株绿杨会将春意洒落在两家。每次暂时外出都尚且希望有个好伙伴,长期定居又怎能不选择好邻居。结邻之后,不仅我们两人可终生时常见面,而且我们的子孙也能永远和睦相处。

分析粗疏,语言风格胡乱拼凑

语言风格向来是诗歌鉴赏的难点,不同的作者、不同的诗歌,甚至同一作者不同时期的诗歌,都可能呈现出不同的语言风格。语言风格种类繁多,各种术语及内涵相互交融,考生很容易分析粗疏,胡乱拼凑。

[满分对策]

透析语言风格“3策略”

1.从特殊字词入手,防止分析粗疏。通过字词的属性、色彩、韵律等方面分析语言风格。

(1)诗词中的名词、动词、形容词是构建诗歌语言风格的主要支撑。

(2)诗歌中的词语描写的事物所具有的色彩等,体现出的语言风格。比如色彩的浓艳体现出诗歌瑰丽的语言风格,而色彩的素净体现出诗歌淡雅的语言风格等。

(3)诗歌中的词语展现出的韵律和节奏体现出的语言风格。比如韵律和谐、节奏感强的诗歌,其语言风格往往是明快的;韵律单一、节奏短促的诗歌,其语言风格往往是沉郁的。

2.从表达技巧入手,防止胡乱拼凑。如常见的修辞手法中,比喻、夸张、比拟、借代、反复、对偶等能够表现出描写对象的形象性、生动性,不同的修辞手法会体现出诗歌不同的语言风格。

3.从典型意象入手,辨析语言风格。不同的意象会体现诗歌不同的语言风格。比如张若虚的《春江花月夜》,从题目涉及的意象来分析,这首诗的语言风格应是明丽清新的。

[典例剖析]

(2019·全国卷Ⅲ)阅读下面这首唐诗,完成后面的问题。

插田歌(节选)

刘禹锡

冈头花草齐,燕子东西飞。

田塍望如线,白水光参差。

农妇白纻裙,农父绿蓑衣。

齐唱郢中歌,嘤咛如《竹枝》。

1.看标题:标题暗示了本诗是对________的赞美。

2.看作者:刘禹锡,中唐诗人,有“________”之称。

3.看正文:首联,描写了“花草”“燕子”等意象,描绘了一幅________的景象。颔联,写远望田埂,笔直如线,水田之上清水粼粼闪光,变幻多姿。颈联,写农妇农父的衣着,白裙绿衣映照绿苗白水,色调分外________。尾联,通过________描写,表现农民们的劳动场面以及________心情。

4.抓情语:情语“嘤咛”一词,写出田间劳动的________。

[答案] 1.农田劳动 2.诗豪 3.生机盎然 和谐 听觉 愉悦 4.轻松愉快

◎我来答题

与《酬乐天扬州初逢席上见赠》相比,这几句诗的语言风格有什么不同?(6分)

◎现场阅卷

考生答案 样卷分析

《酬乐天扬州初逢席上见赠》运用典故,语言含蓄,淡雅清新,沉郁顿挫;而这几句诗平实、明快。 得分:2分。

该考生分析粗疏,胡乱拼凑。“淡雅清新,沉郁顿挫”分析错误,《酬乐天扬州初逢席上见赠》语言雅丽平整,沉郁中见豪放。而这几句诗具有明快简洁、清新自然而又通俗浅显的语言风格,扣4分。

◎满分示范

第一步:调动积累,分析《酬乐天扬州初逢席上见赠》的语言风格

《酬乐天扬州初逢席上见赠》是刘禹锡的一首七律酬赠诗,可从如下角度分析语言风格:

(1)从典型意象入手,辨析语言风格。诗人选取“巴山楚水”“沉舟”“千帆”等意象,语言雅丽平整。

(2)从表达技巧入手,防止胡乱拼凑。颔联“怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人”借用典故,暗示诗人被贬时间之长,表达了诗人的怅惘;颈联“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”对仗工整,富含哲理,说明新事物必将取代旧事物;尾联笔锋一转,又相互劝慰,相互鼓励。

整首诗诗情起伏跌宕,语言雅丽工整,沉郁中见豪放,不仅反映了深刻的人生哲理,也具有很强的艺术感染力。

第二步:结合诗句,分析《插田歌(节选)》的语言风格

(1)从典型意象入手,辨析语言风格。诗人选取“花草”“燕子”“田塍”“白水”等意象,用清淡的色彩和简洁的线条勾勒插秧时节的大好风光,营造了田野间生机盎然的景象,语言浅近,清新流畅。

(2)从表达技巧入手,防止胡乱拼凑。本诗是一首插田歌,采用民歌俚曲的形式和白描手法,渲染出南方水乡浓郁的春天气息,语言清新。

总体而言,表现出了明快简洁、清新自然而又通俗浅显的语言风格。

◎尝试写满分答案

[答案] ①《酬乐天扬州初逢席上见赠》对仗工稳,用典精当,语言雅丽平整;②《插田歌(节选)》这几句诗则采用了民歌俚曲的表现手法描写田野风光和劳动场景,语言通俗浅显,清新流畅。

【白话诗歌】 山冈上花草整齐,燕子飞东又飞西。远望田埂笔直如线,稻田白水波光闪烁。农妇穿着白麻布裙,农父披着绿草蓑衣。一齐唱起郢中歌,轻声细语好似《竹枝词》。

1.阅读下面这首宋词,完成(1)~(2)题。

西 河

王 埜①

天下事,问天怎忍如此!陵图②谁把献君王,结愁未已。少豪气概总成尘,空馀白骨黄苇。

千古恨,吾老矣。东游曾吊淮水。绣春台上一回登,一回揾泪。醉归抚剑倚西风,江涛犹壮人意。

只今袖手野色里,望长淮、犹二千里。纵有英心谁寄!近新来又报胡尘起。绝域张骞③归来未?

【注】 ①王埜(yě),南宋末年诗人。因与宰相不和被罢职闲居。②陵图:宋理宗端平元年,朱扬祖、林拓进《八陵图》,提醒君王不忘故国。③张骞:西汉名将,奉武帝之命出使大月氏,相约夹攻匈奴,在外十三年方归。

(1)下列对这首词的赏析,不正确的一项是( )

A.本词塑造了一个虽心忧家国,但年老体衰,罢职闲居,心灰意冷的老者形象。

B.“天下事”一句,领起全词,表达了词人无比深沉的忧国之思,读来苍凉悲愤。

C.多少志士仁人报国无门,赍志而没,只剩下荒草野茔,引发作者深切的哀叹。

D.中阕道忆当年秦淮吊古事,在西风中抚剑感伤,听见涛声微荡,不禁心潮起伏。

A [A项,“心灰意冷”错,应是壮心不已。]

★(2)这首词有怎样的语言特色?请结合全词进行赏析。(提示:注意多角度分析)

[答案] ①沉郁、悲怆。采用三叠词调的形式,一咏三叹,感情波澜层层推出,表达渴望抗敌复国,却报国无门的悲愁与愤懑。②慷慨、激烈。开头责问苍天,结尾呼唤英雄,情感饱满激荡,振聋发聩。③凝练、含蓄。运用陵图和张骞的典故,言已尽,意无穷。

【白话诗歌】 天下的事,试问苍天怎么会变成这样呢?《八陵图》是谁献给君王的,这种已经凝结的愁绪还没有在我心中停止。少年的豪气总会化为尘埃,只留下白骨和黄色的芦苇。

怀恨千古,可是我已经年老了。东游时我曾经凭吊淮水。绣春台每登一次就擦一次眼泪。喝醉后归来,借着西风抚视自己的宝剑,江水涛水似乎也在鼓舞我的意志。

而如今我只能在野外的景色中徜徉,望着遥远的淮水,距离这里还有两千里。即使我有英雄壮志,又有谁可寄托呢!新近又听说胡人那边起了战争。抗击匈奴的张骞已经归来了吗?

2.阅读下面这首元曲,完成(1)~(2)题。

【双调】蟾宫曲

卢 挚

沙三伴哥来嗏!两腿青泥,只为捞虾。太公庄上,杨柳阴中,磕破西瓜。小二哥昔涎剌塔,碌轴上淹着个琵琶。看荞麦开花,绿豆生芽。无是无非,快活煞庄家。

(1)下列对这首元曲的赏析,不正确的一项是( )

A.“双调”是本曲的宫调。宫调可以表明音乐的各种调式,其作用相当于词中的词牌,比如《窦娥冤》中的“仙吕”“点绛唇”,“仙吕”即为宫调名。

B.本曲内容极富乡村气息。例如一句“两腿青泥”,给读者扑面吹来一股泥土的气息,刚捞完虾,又热又渴,于是坐在杨柳荫下磕破西瓜而食,场景极有乡村特色。

C.小二哥吃不到西瓜“昔涎剌塔”的样子,富于农村少年的特征,很有滑稽感、戏剧性。作者抓住瞬间神态,使人物栩栩如生。

D.本曲的环境描写有烘托人物的作用,例如“荞麦开花,绿豆生芽”两句,不但扩大了读者的视野,也丰富了画面的色彩,使人物活动的环境更加典型。

A [A项,“其作用相当于词中的词牌”表述有误,宫调包括曲牌,每个宫调由若干曲牌组成,宫调可以表明音乐的各种调式。词牌,就是词的格式的名称。]

★(2)本曲在语言方面有哪些特色?请结合作品简要分析。(提示:注意元曲自身语言特色)

[解析] 本曲语言的乡土气息浓厚,如“伴哥”“来嗏”口语化明显。用“磕”字写捞虾少年撞西瓜,形象生动。语言幽默风趣,如以“昔涎剌塔”写小二哥馋得口水横流;形容他背朝天趴在碌碡上,活像一面“琵琶”倒扣。

[答案] ①口语化,乡土气息浓厚。如首句中“沙三”“伴哥”和“来嗏”的搭配,有着十足的农村情味。②形象生动。如写捞虾少年撞西瓜用一“磕”字,写出了两少年迫不及待和随性的生活习惯。③滑稽风趣。如以“昔涎剌塔”写小二哥馋得口水横流以及将其比作“琵琶”。

【白话诗歌】 来了这沙三、伴哥两个田舍郎,因为下水捞虾,青泥的痕迹还留在两腿上。他们进了太公的田庄,赶到杨柳树下歇凉,取出带来的西瓜砸开就尝。一旁的小二哥无缘分享,馋得口水滴答流淌,背朝天趴在碌碡上,活像一面琵琶扣放。放眼四望,荞麦花雪白白开,豆苗儿碧油油长。乡村生活没有是非竞争,一切都平静如常,真是一派农家乐的景象。

望文生义,炼字角度单一

赏析诗歌中的字(词),考生失分的原因主要有:一是望文生义,即不联系字(词)的具体语境,只是孤立地分析这个字(词)的意思;二是分析角度不全面,不能从不同的角度,即从字(词)的含义、描述的画面、营造的意境、使用的手法、表达的情感等不同的角度来分析这个字(词)表达的意思和具体作用(效果),造成失分。

[满分对策]

全面分析炼字题“5关注”

1.关注字(词)的特殊用法

比如使动用法、意动用法、被动用法等,这些特殊用法体现了字(词)的用法特点。比如李白《听蜀僧濬弹琴》,“客心洗流水”中的“洗”,采用被动用法表现琴声的巨大感染力;再如王安石《泊船瓜洲》,“春风又绿江南岸”中的“绿”,采用使动用法表现江南春景的生机勃勃等。

2.关注字(词)体现的景物特征

考生应该展开联想,把字(词)放入诗歌描述的景象中。比如《减字木兰花·淮山隐隐》中的“云峰”前冠以“千里”,“烟波”前冠以“万顷”,写出了山河的壮丽。

3.关注字(词)的艺术手法

常常出现在描写句中,且常运用比喻、拟人等修辞手法。

4.关注字(词)体现的作者情怀

比如王之涣《凉州词》,“一片孤城万仞山”中的“孤”,以景物的孤寂来表现诗人内心的孤苦等。

5.关注字(词)营造的意境

比如王维《使至塞上》,“大漠孤烟直”中的“直”,用来形容“烟”,以此营造一种雄浑苍凉的意境。

[典例剖析]

(2020·天津卷)阅读下面这首唐诗,按要求作答。

纪村事

[唐]韦 庄

绿蔓映双扉,循墙一径微。

雨多庭果烂,稻熟渚禽肥。

酿酒迎新社,遥砧送暮晖。

数声牛上笛,何处饷田[注]归。

【注】 饷田:到田间送饭。

1.看标题:标题暗示本诗主要写________景象。

2.看作者:韦庄,________诗人、词人,五代时前蜀宰相。韦庄工诗,与温庭筠同为“________”代表作家,并称“温韦”。

3.看正文:首联通过写绿植和小路,表现了农村________的景象。颔联“果烂”“稻熟”“渚禽肥”写出了农忙时节令人喜悦的________景象。颈联,描绘了农家的日常生活场景,寄寓了________之情。尾联,视听结合,描写了农人送饭归来的________的场景。

[答案] 1.乡村 2.晚唐 花间派 3.生机勃勃 丰收 渴望来年丰收 悠闲自得

◎我来答题

“数声牛上笛”有人觉得“一声”更佳,你同意吗?请结合诗句说明理由。(3分)

◎现场阅卷

考生答案 样卷分析

(示例一)同意。“一声”表明声音单纯,显示了环境的静谧清幽,给人安宁祥和静美的感受。 (示例一)得分:2分。

该答案分析角度不全面,仅从描述的画面、营造的意境分析,漏掉了从使用的手法角度分析,扣1分。

(示例二)不同意,“数声”好。“数声”表现了环境的优美、牧童的悠闲快乐,渲染出乡村热闹、轻松、愉悦的氛围。 (示例二)得分:2分。

该答案分析角度不全面,仅从描述的画面、营造的意境分析,漏掉了从使用的手法角度分析,扣1分。

◎满分示范

第一步:关注字(词)的意思。“数声”,直言笛声多;“一声”极言笛声少。

第二步:关注字(词)体现的景物特征。“数声”多而热闹,“一声”笛声打破了乡村的寂静,突显了环境清幽。

第三步:关注字(词)使用的表现手法。“数声”表现的热闹和颈联中的“酿酒迎新社”的热闹、喜悦形成呼应,也和首联绿植映照门扉、墙边小路在草木中若隐若现的宁静优美环境形成动静结合的效果。“一声”以动衬静,更有利于营造宁静和谐的乡村氛围。

◎尝试写满分答案

[答案] (示例一)不同意,“数声”好。“数声”动静结合,突显了环境的优美、牧童的悠闲快乐,营造出乡村热闹、轻松、愉悦的氛围。

(示例二)同意,“一声”好。“一声”以动衬静,突显了环境的寂静清幽,营造出乡村宁静和谐的氛围。

【白话诗歌】 绿色藤蔓的光影映照着门扉,一条若隐若现的小路顺着墙角蜿蜒向前。近来雨水很多,庭院中的果子掉落腐烂,田里的稻子已经熟了,水边的禽鸟很是肥美。家家户户酿造香醇的美酒准备祭祀,远处传来的一阵阵捣衣声送走了落日的余晖。忽然听到清脆的笛声从牛背上传来,是谁家送饭的人回来了呢?

1.阅读下面这首宋词,完成(1)~(2)题。

伴云来·天香

贺 铸

烟络横林,山沉远照,迤逦黄昏钟鼓。烛映帘栊,蛩催机杼,共苦清秋风露。不眠思妇,齐应和、几声砧杵。惊动天涯倦宦,骎骎[注]岁华行暮。

当年酒狂自负,谓东君、以春相付。流浪征骖北道、客樯南浦。幽恨无人晤语。赖明月、曾知旧游处,好伴云来,还将梦去。

【注】 骎骎:马快跑的样子。

(1)下列对这首词的赏析,不恰当的一项是( )

A.“烛映”两句细致地描写了烛影摇曳、蛩声颤抖的客舍环境,而“共苦”句又用比喻的修辞手法呈现了词人愁苦的心境。

B.“不眠”两句从听觉的角度、用想象的手法描写因思念征人而夜不能寐的闺妇挥杵捣衣,侧面烘托了词人对伊人的思念。

C.“惊动”两句用倒装的形式、比喻的修辞表述时光如奔马,以此表现时序变化之快,表达了词人内心的震惊和对人生的感慨。

D.“当年”四句叙写了青春幻想在生命历程中破灭的状态,“幽恨”句含蓄地将自己因今昔之落差而引发的遗恨情绪表露出来。

A [A项,“比喻的修辞手法”错误,词句中用了比拟手法,词人把“烛”“蛩”拟人化,说它们和自己一起在清秋风露中愁苦。]

★(2)请简要赏析上阕中“烟络横林,山沉远照,迤逦黄昏钟鼓”三句中的“络”“迤逦”两个词语。(提示:注意炼字的修辞角度)

[答案] “络”是套住、缠绕的意思,使用比拟的修辞手法,描写氤氲的暮霭萦绕着横向展开的山林的景色;“迤逦”,曲折连绵的样子,化听觉为视觉(化时间的推移为空间的延续),描写钟鼓声由远及近的状态。

【白话诗歌】 烟雾笼罩树林,斜阳落入远山,黄昏的钟鼓声断断续续传来。烛光映照窗户蟋蟀如催机杼,每个人都怨恨这清秋的风露。睡不着觉的那些可怜的思妇,在风声虫声中送来声声砧杵。这声音惊动了漂泊天涯的倦客,才发现又已到了岁暮时节。

想当年我曾经以酒狂而自负,以为春神把三春的美景交付。想不到终年流浪奔波于北路,有时候也乘坐征船离开南浦,满腔的幽思也无人可以倾诉。依赖明月知道过去游冶去处,把她带到我这又送到她那。

2.阅读下面这首唐诗,完成(1)~(2)题。

骢 马

万 楚

金络青骢白玉鞍,长鞭紫陌野游盘。

朝驱东道尘恒灭,暮到河源日未阑。

汗血每随边地苦,蹄伤不惮陇阴寒。

君能一饮长城窟[注],为尽天山行路难。

【注】 长城窟:相传长城有泉窟,可以饮马。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.诗歌开篇即于读者眼前展现出一匹形貌引人注目、气度不凡的良马。

B.颔联以夸张的手法表现骢马被主人驱驰,需日行千里的艰辛与无奈。

C.诗歌从马的外在风神写到内在精神,形象生动地表现出骢马的神骏。

D.全诗格调高亢,豪放壮阔,体现了盛唐奋发昂扬、热情奔放的诗风。

B [B项,“骢马被主人驱驰,需日行千里的艰辛与无奈”错。颔联写马的敏捷、矫健和雄风。“朝驱东道尘恒灭,暮到河源日未阑”,早晨骏马奔驰在长安的大道上,扬起的尘土很快消散;傍晚到达黄河的发源地,太阳尚未下山。“朝”“暮”,早晚仅为一天,说明时间的短促,“东道”“河源”,两地相距数千里,用以表现空间的阔远。“尘恒灭”“日未阑”,表现骢马飞奔的神速、锐意进取的雄风。]

★(2)诗歌尾联“能”“尽”二字是如何表达作者的情感的?请简要分析。(提示:关注艺术手法,结合诗歌整体)

[解析] “能”“尽”二字,充分表达了主人对马的信任,认为其定能为人驰骋、为国尽职,肩负起横行关塞、守边保疆的重任。反之,也表明了骢马的决心、壮志和宏愿。托物言志,明是赞马,实为喻人,表现诗人自己的胸襟和抱负。只要能有建功立业、为国献身的机会,哪怕是奔赴长城内外和历尽艰难险阻的天山也在所不辞,表现了骢马不甘寂寞、一展宏图的雄心壮志,同时也表现了诗人昂扬奋发的进取精神和立功边陲的宏伟抱负。

[答案] ①“能”“尽”二字,写出了主人对马的期望与信任。②作者托物言志,明是赞马,实为喻人。③表现了作者昂扬奋发的进取精神和立功边陲的宏伟抱负。

以译代析,炼句架空分析

赏析诗歌中的句子,主要赏析“景句”“情句”“情景句”“翻新句”这些形象生动、构思新巧的句子,关键是赏析句子在景物描写、表情达意、表达技巧等方面的特点,不是翻译句子,更不是胡乱把几个术语强加给句子。

[满分对策]

准解炼句题“4注意”

1.理解句子内容大意,不能简单地翻译句子

解答“炼句”题,要根据句子描写的对象,分析句子描写对象的主要特征,透过现象去探究本质。比如[典例剖析]中的“晚霁江天好”,不能只翻译为“傍晚时分,雨过天晴,落日斜照在江面上”,而要在此基础上进一步分析,这是“一幅美好的江天晚景图”。

2.全面把握句子手法,不应只考虑一种情况

句子的表达技巧可以从修辞手法、表达方式、表现手法、句子与全诗(词)结构的关系等多个角度,全面分析句子的精妙之处。除“表达技巧”这一角度之外,还需要从用词特点(叠词等)、句式特点、语法特点(词类活用等)等角度去赏析。

3.准确判定情感

“炼句”体现的情感一定是诗歌表达的情感之一,但“炼句”表达的情感不一定就是诗歌表达的全部情感,所以表述句子表达的情感时,要分析句子的情感而不是分析诗歌表达的全部情感。比如[典例剖析]中的三、四句表达的情感主要是诗人对家乡、亲人的思念之情,但在整首诗中诗人还表达了归隐的思想等。

4.结合词句具体分析

考生要结合具体的句子内容,抓住关键词,分析句子的深层内涵。

[典例剖析]

阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

始安秋日[注]

宋之问

桂林风景异,秋似洛阳春。

晚霁江天好,分明愁杀人。

卷云山角戢,碎石水磷磷。

世业事黄老,妙年孤隐沦。

归欤卧沧海,何物贵吾身。

【注】 公元710年(景云元年),唐睿宗即位,因为宋之问曾依附张易之、武三思,故将他贬至钦州(今广西钦州市)。这是他第二次被贬岭南,《始安秋日》这首诗就是他前往钦州途经桂林时所写的。

1.看标题:标题交代了季节是________,可推知本诗描写的是________。

2.看作者:宋之问,初唐诗人。其诗多歌功颂德之作,文辞华丽,自然流畅,对律诗定型颇有影响。

3.看正文:一、二句,开门见山,直陈其对桂林的独特感受,第二句阐述上句“风景异”的内容并点题。三、四句,“江天好”与“愁杀人”相对,表达的意思是________。五、六句,对“卷云”“碎石”“山峰”“江水”的描写,营造了________的氛围。七、八句,“事黄老”“孤隐沦”表达了对隐士研习黄老学说、脱尘出俗的________之情。九、十句,意思是________表现了急欲隐归的心理。

4.抓情语:情语“愁杀人”抒发了作者的________。情语“何物”表达反诘,深沉有力,蕴含着作者________。

[答案] 1.秋日 秋天景象 3.江天虽美非故土,只能使离人更加愁肠欲断 清冷 赞美 归去吧,到那海岛上远离尘世,寄情沧海,这个世界上还有什么东西比自己的生命更贵重呢? 4.思乡之愁 无限辛酸和无奈

◎我来答题

1.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是(3分)( )

★A.诗歌前两句用“洛阳春”引发对“桂林风景异”的想象,进而表达作者的喜悦之情。

★B.诗歌五、六两句中,云雾飞卷,山峰忽隐忽现,江水粼粼碎石可见,营造了一种清冷的氛围。

C.整首诗前六句重在写景抒情,后四句转为述志感怀,即在辛酸无奈中表达了归隐的思想。

D.该诗是作者晚期的作品,用语简洁,抒发了作者独特的感受,给人新颖的美感。

★2.请结合诗歌赏析“晚霁江天好,分明愁杀人”的精妙之处。(6分)

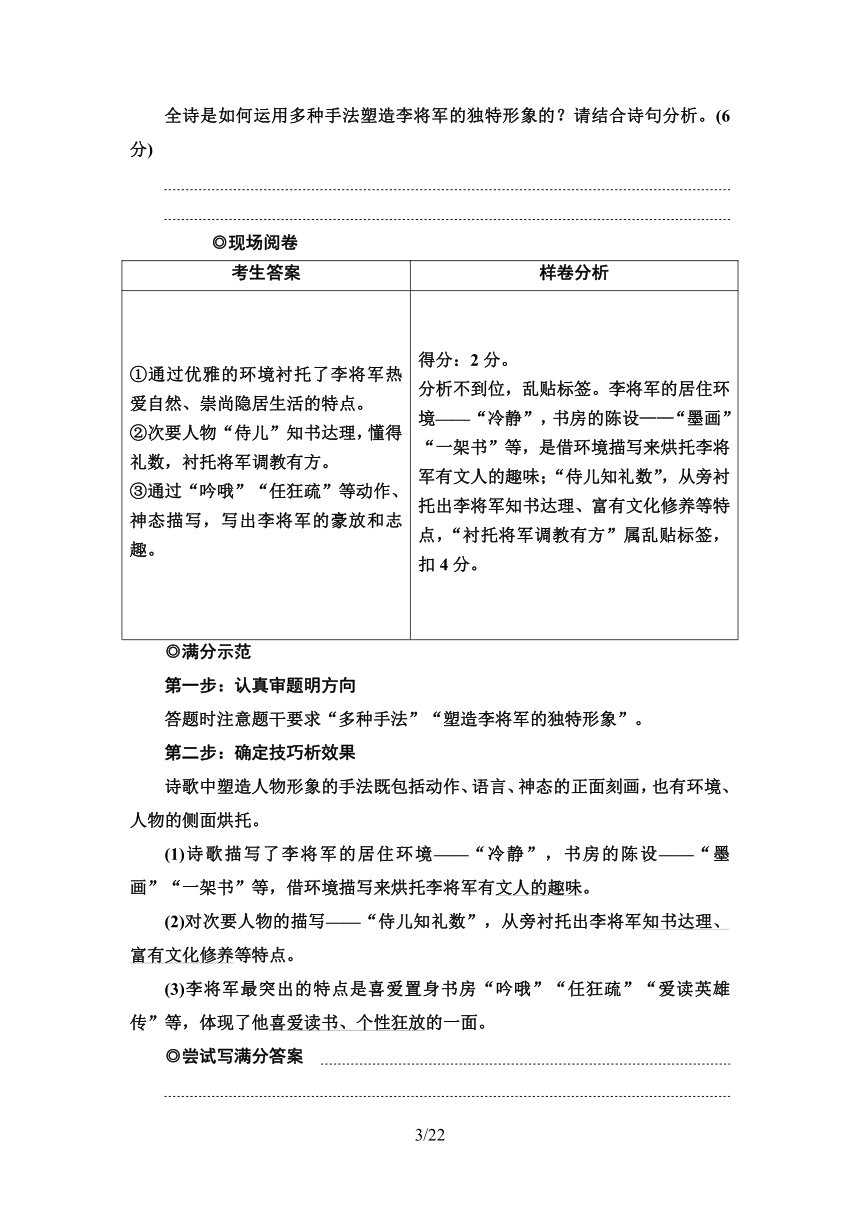

◎现场阅卷(第2题)

考生答案 样卷分析

傍晚时,雨过天晴,天气清爽,落日余晖铺洒在江面上,景色虽美,但远离故土,只能使离人更加愁肠欲断。 得分:2分。

该答案以译代析,只是简单地翻译句子,仅得2分。此题还应从表达技巧(欲抑先扬)、用词(副词)角度来赏析。

◎满分示范

第1题:

A项,诗歌前两句用“桂林风景”与“洛阳春”进行对比,表现了作者对家乡的思念之情,展现了悲凉的情怀,不是“表达作者的喜悦之情”。该项分析错误。

B项,诗歌五、六两句描写了云雾、山峰、碎石、江水,营造了一种幽静、清冷的氛围。该项分析正确。

第2题:

赏析诗句的精妙之处,注重把握以下几个方面:①诗句的内容,即诗句描写的对象具有的特征;②诗句使用的手法;③诗句表达的情感;④诗句在诗歌中的具体作用或表达效果等。这两句诗,在内容上,上句主要描写了雨过天晴后桂林的景色,夕阳斜照、江水与天空一色;下句直抒胸臆,表达诗人此时此地的愁苦,结合诗歌写作的背景可以看出,诗人悲凉于自己的被贬和客居他乡。在情景关系上,描写的景色美好、亮丽,体现的却是悲凉和孤寂的情感,是“以乐景写哀情”。在写作手法上,写愁情却先描写美好景物,运用了欲抑先扬的手法。在词语的使用上,“分明”二字使江天人格化,江天好像是有意恼人的。

◎尝试写满分答案

[答案] 1.A

2.这两句写傍晚时分,雨过天晴,落日斜照在江面上的美丽江天晚景,但景色虽美,终非故土,只能使离人更加愁肠欲断。诗人采用“欲抑先扬”的手法,赞美江天美景,实乃抒发浓浓的愁情。诗句用词新颖活泼,“分明”二字使得江天人格化,江天的美丽晚景似乎有意恼人。

【白话诗歌】 桂林的风景与众不同,秋天好似洛阳的春天。在这傍晚时分,雨过天晴,斜阳余晖倾洒江中,江天虽美非故土,只能使离人更加愁肠欲断。晚风袭来,云雾飞卷而去,山峰忽隐忽现,如同兽的角尖在角戢钻动;江水清澈得可以看见底下的小石子,江水在石间穿梭,发出磷磷的声音,悦耳动听。隐士研习黄帝老子的学说,脱尘出俗,能悠游世事之外。归去吧,到那海岛上远离尘世,寄情沧海,这个世界上还有什么东西比自己的生命更贵重呢?

1.阅读下面这首宋诗,完成(1)~(2)题。

闻武均州报已复西京①

陆 游

白发将军亦壮哉,西京昨夜捷书来。

胡儿敢作千年计,天意宁知一日回。

列圣仁恩深雨露,中兴赦令疾风雷。

悬知寒食朝陵使②,驿路梨花处处开。

【注】 ①武均州:指武巨。当时武巨任果州团练使,知均州,兼管内安抚使,节度忠义军。西京:指洛阳。②朝陵使:朝祭陵墓的使者。北宋诸代皇帝的陵墓皆在西京,收复西京后即可派朝陵使前往祭扫。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项( )

A.首联写得知捷报后兴奋不已,挥笔喜赋此诗,歌颂白发将军武巨收复西京的壮举,感佩武将军老当益壮,雄心犹存。

B.颔联用“千年计”和“一日回”进行对比,强调天道正义在南宋一方,金主想千年统治中原的计谋终成迷梦,一朝破灭。

C.颈联运用“疾风雷”的比喻,形象地写出了国家中兴的赦令会像风雷一样迅速颁布到收复的西京,安抚归顺后的臣民。

D.本诗和杜甫的《闻官军收河南河北》的感情同中有异,相同的是都有收复失地的快意,不同的是本诗含有对自己功业无成的伤感。

D [D项,错在“对自己功业无成的伤感”。从全诗看,诗人写这首诗时的情绪是乐观的,毫无伤感可言。]

★(2)这首诗的尾联广受后人的称道,请赏析这一联的精妙之处。(提示:注意结合注释分析)

[答案] 尾联运用了想象和以景结情(或融情于景)的手法。诗人想象收复西京后,在来年的寒食节朝廷派出的祭扫宋先帝陵墓的使者,将通过梨花盛开的驿道而到达洛阳。“驿路梨花处处开”画面优美,充满诗意,形象而细腻地表达了诗人对收复失地、恢复中原的喜悦之情,令人回味无穷。

【白话诗歌】 白发将军虽老,但雄心犹在,收复西京捷报昨夜传来。胡贼做梦妄想永占中原,岂知上天佑我大宋兴泰。列圣仁泽深如雨露普降,大赦诏令快似疾风迅雷。料想朝陵使寒食节祭扫陵墓,一路春风处处梨花盛开。

2.阅读下面这两首诗,完成(1)~(2)题。

闲居初夏午睡起二绝句(其一)

[宋]杨万里

梅子留酸软齿牙,芭蕉分绿与窗纱。

日长睡起无情思,闲看儿童捉柳花。

初夏八首(其一)

[明]陆 深

雨打蜗牛篆,水回科斗文。

辛夷花正发,咄咄欲书云。

(1)下列对这两首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.杨诗第一、二句分别从味觉和视觉的角度写初夏的美好体验,画面感强,生活气息十分浓郁。

B.杨诗第二句中的“分”和“与”字运用拟物修辞,生动地描绘出芭蕉碧绿又十分慷慨的特质。

C.杨诗第三、四句描绘习见的生活场景写出儿童的活泼天真,也写出诗人的闲逸和安适,别具情趣。

D.陆诗第一、二句描绘初夏风物,将自然和人文巧妙关联,把蜗牛壳和蝌蚪的形态分别比作篆文和籀文。

B [B项,“拟物修辞”错,此处是将“芭蕉”拟人化,运用的应是拟人修辞。]

★(2)陆诗“辛夷花正发,咄咄欲书云”妙在何处请加以赏析。(提示:注意结合修辞及作者情感分析)

[答案] 这两句描写辛夷花,是全诗的重点,静中有动,不仅写出了辛夷花盛开的气象,还写出了辛夷花逼人的气势,以及想要绘出云朵的心志。拟人中又套用比喻——繁盛如雪的辛夷花像空中的云朵。在写景中融入诗人热爱自然风物、热爱生活、壮心未泯的思想情感。

【白话诗歌】 闲居初夏午睡起二绝句(其一)

吃过梅子后,残留的酸味使牙齿酸软;芭蕉的绿荫映到窗纱上,似乎分给窗纱一些绿色。夏日昼长,午睡后起来,百无聊赖;闲来无事,观看儿童捉空中飘飞的柳絮。

初夏八首(其一)

雨点击打在如篆文一般的蜗牛壳上;水波荡漾,头大尾小像籀文一样的蝌蚪甩动着尾巴。辛夷花开得正盛,其盛开的气势仿佛想描画天上的白云。

22/22

乱贴标签,表达技巧分析片面 认真审题明方向,层层剖析定技巧,立足诗歌析效果。

分析粗疏,语言风格胡乱拼凑 从特殊字词、表达技巧、典型意象入手,多角度分析。

望文生义,炼字角度单一 关注特殊用法、景物特征、表现手法、作者情怀和意境。

以译代析,炼句架空分析 理解句子内容大意,全面把握句子手法,准确判定情感,结合词句具体分析。

乱贴标签,表达技巧分析片面

高考试题的“鉴赏诗歌的表达技巧”是指准确判断诗歌所运用的手法技巧,并赏析其表达效果。表达技巧的准确判断固然重要,但对所用技巧所产生的作用、效果的分析,才是这类题目得分的关键,而考生对表达效果的分析肤浅空泛,或不分析或三言两语“贴标签”,或不结合具体诗句分析等。

[满分对策]

精准分析表达技巧“3步骤”

第一步:认真审题明方向

题干不明确哪种手法的,要学会把握题干中的三类关键词。

(1)范围词:如这一句、这一联(阕)、这一篇。语言层级单位不同,判断技巧便不同。如是词、句,优先从修辞手法考虑;如是阕(几联)、篇,则优先从表现手法考虑;若是两句(一联),判断不可只看一句,而要两句合成一个整体看。

(2)位置词:就是从所给语言材料在篇中的位置上判断技巧。且这一技巧多为结构技巧,如放在开头,技巧多为铺垫,中间则多为过渡、照应,结尾多为直抒胸臆或以景结情。

(3)标志词:题干中那些提示思考大方向的词。如题干“本诗描写十分精妙……”,“描写”即是关键词,它提示我们从描写手法角度去思考分析。

第二步:层层剖析定技巧

准确判断所用的表达技巧,要避免“只见树木,不见森林”。

一要从大处着眼,看整体上的表达方式(记叙、描写、抒情、议论等);二要从小处入手,如果是抒情,要看是直接抒情还是间接抒情,如果是间接抒情,要看是借景抒情,还是托物言志等。

第三步:立足诗歌析效果

这一步往往与上一步合并,以“运用了什么手法(表达技巧)+怎样运用的(诗歌内容)+有什么效果(情感、主旨)”的模式进行详细分析。

[典例剖析]

(2019·浙江卷)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

早秋过龙武李将军书斋

王 建

高树蝉声秋巷里,朱门冷静似闲居。

重装墨画数茎竹,长著香薰一架书。

语笑侍儿知礼数,吟哦野客任狂疏。

就中爱读英雄传,欲立功勋恐不如。

1.看标题:标题交代了时令________,描写的人物形象________。

2.看作者:王建,唐代诗人。其诗题材广泛,同情百姓疾苦,生活气息浓厚,思想深刻。多用比兴、白描、对比等手法,常在结尾以重笔突出主题。语言通俗凝练,富有民歌谣谚色彩。

3.看正文:首联,描写了李将军的居住环境——“________”;颔联,描写了李将军书房的陈设——“墨画”“一架书”等,借环境描写来烘托李将军________;颈联,描写了次要人物“侍儿”的“知礼数”,从旁衬托出李将军________特点;尾联,“爱读英雄传”“欲立功勋”等词,写出了李将军________。

4.抓情语:情语“吟哦”“任狂疏”等词,写出了李将军的________。

[答案] 1.早秋 龙武李将军 3.冷静 有文人的趣味 知书达理、富有文化修养等 喜爱读书的志趣 4.个性狂放

◎我来答题

全诗是如何运用多种手法塑造李将军的独特形象的?请结合诗句分析。(6分)

◎现场阅卷

考生答案 样卷分析

①通过优雅的环境衬托了李将军热爱自然、崇尚隐居生活的特点。 ②次要人物“侍儿”知书达理,懂得礼数,衬托将军调教有方。

③通过“吟哦”“任狂疏”等动作、神态描写,写出李将军的豪放和志趣。 得分:2分。

分析不到位,乱贴标签。李将军的居住环境——“冷静”,书房的陈设——“墨画”“一架书”等,是借环境描写来烘托李将军有文人的趣味;“侍儿知礼数”,从旁衬托出李将军知书达理、富有文化修养等特点,“衬托将军调教有方”属乱贴标签,扣4分。

◎满分示范

第一步:认真审题明方向

答题时注意题干要求“多种手法”“塑造李将军的独特形象”。

第二步:确定技巧析效果

诗歌中塑造人物形象的手法既包括动作、语言、神态的正面刻画,也有环境、人物的侧面烘托。

(1)诗歌描写了李将军的居住环境——“冷静”,书房的陈设——“墨画”“一架书”等,借环境描写来烘托李将军有文人的趣味。

(2)对次要人物的描写——“侍儿知礼数”,从旁衬托出李将军知书达理、富有文化修养等特点。

(3)李将军最突出的特点是喜爱置身书房“吟哦”“任狂疏”“爱读英雄传”等,体现了他喜爱读书、个性狂放的一面。

◎尝试写满分答案

[答案] ①通过环境描写,如“高树蝉声”“冷静似闲居”和“重装墨画”“香薰一架书”,分别写出了将军住处的清幽安静和书斋的素净雅致,表现了将军的文人趣味。②运用衬托,用“侍儿知礼数”衬托将军的文化修养。③通过“吟哦”“任狂疏”“爱读英雄传”等动作、神态描写,写出了李将军的豪放和志趣。

【白话诗歌】 秋巷里,高树环绕,蝉声阵阵,环境清幽;李将军的大门前冷静得像闲居者的住处。书斋中陈设着重新装裱的墨画,画中有数茎绿竹;书堆满了书架,屋里正在薰香。不仅其书斋布置得素净雅致,就连侍从也非常懂得礼节;在这样的环境中,李将军就像一个闲居的隐者,自由地朗读、吟诵,一点也不受拘束。这中间他最喜欢读的是英雄传记;但是如果说要立功疆场,那恐怕还不如在这里闲居吧。

1.阅读下面这首唐诗,完成(1)~(2)题。

姜楚公画角鹰歌

杜 甫

楚公画鹰鹰戴角,杀气森森到幽朔。

观者贪愁掣臂飞,画师不是无心学。

此鹰写真在左绵[注],却嗟真骨遂虚传。

梁间燕雀休惊怕,亦未抟空上九天。

【注】 左绵:地名,代指绵州。杜甫此诗写于此。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.杜甫的这首诗不是律诗,而是一首古体诗,不求对仗,押韵灵活,形式更加自由。

B.“贪愁”写出了观画人既喜欢角鹰的高飞长空,却又担心它飞去的矛盾心态。

C.画中鹰很传神,真鹰反而让人觉得徒有其名,作者借此抨击现实中人的不辨真伪。

D.“抟空”即盘旋于高空,“抟空上九天”让读者想起庄子的“抟扶摇而上者九万里”。

C [“作者借此抨击现实中人的不辨真伪”无中生有。]

★(2)从侧面表现姜楚公所画之鹰生动逼真是本诗一大特点,请结合诗句进行分析。(提示:注意多角度分析侧面描写)

[答案] ①通过看画的人担心鹰飞走的角度来表现;②通过其他画师想学但是学不到这种技巧的角度来表现;③通过和真鹰作比较,感觉真鹰反而不如画上的鹰的角度来表现;④通过燕雀见了画上的鹰会害怕的角度来表现。

2.阅读下面这首唐诗,完成(1)~(2)题。

欲与元八卜邻,先有是赠

白居易

平生心迹最相亲,欲隐墙东不为身。

明月好同三径夜,绿杨宜作两家春。

每因暂出犹思伴,岂得安居不择邻。

可独终身数相见,子孙长作隔墙人。

(1)下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.首联写诗人与元八志趣相投,表达了诗人不逐功名、卜邻隐居的志向。

B.颔联通过描写“明月”“绿杨”等景物,畅想两家结邻而居的诗意画面。

C.颈联貌似说理,实为抒情,在说服别人的同时,表达了与友为邻的渴望。

D.尾联表达了诗人因与元八见面次数有限,致使两家子孙心生隔阂的隐忧。

D [D项,尾联的意思是结邻之后,不仅诗人与元八两人可终生时常见面,而且诗人与元八的子孙也能永远和睦相处,表达的是诗人对与元八为邻的渴望之情。]

★(2)诗人想与元八为邻,他在诗歌中运用了哪些表现手法来表明心志?请结合诗句简要分析。(提示:注意多角度分析表现手法)

[答案] ①用典。诗人用“墙东”“三径”“绿杨”等典故,说明二人志趣相投,都是希望隐居而不求功名利禄的人,赞扬对方是自己心仪的好邻居。②想象(虚写)。诗人想象两家结邻之后的情景,明月朗照,绿杨轻拂,不仅诗人与元八能常约长伴,而且两家子孙也能永远和睦相处,表现了诗人对结邻而居的美好憧憬。③衬托(反问)。诗歌颈联以人暂时外出尚且要找一良伴,衬托长久安居更应择善邻的心意,反问句强化了这种心意。④直抒胸臆。诗歌尾联不仅表达了诗人希望与元八为邻终生常见的愿望,也表达了诗人对两家子孙长久为邻的强烈渴望。(答出任意三点即可)

【白话诗歌】 你我向来心志与行事最为相近,都想隐居而不谋求自身的功名利禄。你我结邻后,一轮明月将共照着两家的庭院,一株绿杨会将春意洒落在两家。每次暂时外出都尚且希望有个好伙伴,长期定居又怎能不选择好邻居。结邻之后,不仅我们两人可终生时常见面,而且我们的子孙也能永远和睦相处。

分析粗疏,语言风格胡乱拼凑

语言风格向来是诗歌鉴赏的难点,不同的作者、不同的诗歌,甚至同一作者不同时期的诗歌,都可能呈现出不同的语言风格。语言风格种类繁多,各种术语及内涵相互交融,考生很容易分析粗疏,胡乱拼凑。

[满分对策]

透析语言风格“3策略”

1.从特殊字词入手,防止分析粗疏。通过字词的属性、色彩、韵律等方面分析语言风格。

(1)诗词中的名词、动词、形容词是构建诗歌语言风格的主要支撑。

(2)诗歌中的词语描写的事物所具有的色彩等,体现出的语言风格。比如色彩的浓艳体现出诗歌瑰丽的语言风格,而色彩的素净体现出诗歌淡雅的语言风格等。

(3)诗歌中的词语展现出的韵律和节奏体现出的语言风格。比如韵律和谐、节奏感强的诗歌,其语言风格往往是明快的;韵律单一、节奏短促的诗歌,其语言风格往往是沉郁的。

2.从表达技巧入手,防止胡乱拼凑。如常见的修辞手法中,比喻、夸张、比拟、借代、反复、对偶等能够表现出描写对象的形象性、生动性,不同的修辞手法会体现出诗歌不同的语言风格。

3.从典型意象入手,辨析语言风格。不同的意象会体现诗歌不同的语言风格。比如张若虚的《春江花月夜》,从题目涉及的意象来分析,这首诗的语言风格应是明丽清新的。

[典例剖析]

(2019·全国卷Ⅲ)阅读下面这首唐诗,完成后面的问题。

插田歌(节选)

刘禹锡

冈头花草齐,燕子东西飞。

田塍望如线,白水光参差。

农妇白纻裙,农父绿蓑衣。

齐唱郢中歌,嘤咛如《竹枝》。

1.看标题:标题暗示了本诗是对________的赞美。

2.看作者:刘禹锡,中唐诗人,有“________”之称。

3.看正文:首联,描写了“花草”“燕子”等意象,描绘了一幅________的景象。颔联,写远望田埂,笔直如线,水田之上清水粼粼闪光,变幻多姿。颈联,写农妇农父的衣着,白裙绿衣映照绿苗白水,色调分外________。尾联,通过________描写,表现农民们的劳动场面以及________心情。

4.抓情语:情语“嘤咛”一词,写出田间劳动的________。

[答案] 1.农田劳动 2.诗豪 3.生机盎然 和谐 听觉 愉悦 4.轻松愉快

◎我来答题

与《酬乐天扬州初逢席上见赠》相比,这几句诗的语言风格有什么不同?(6分)

◎现场阅卷

考生答案 样卷分析

《酬乐天扬州初逢席上见赠》运用典故,语言含蓄,淡雅清新,沉郁顿挫;而这几句诗平实、明快。 得分:2分。

该考生分析粗疏,胡乱拼凑。“淡雅清新,沉郁顿挫”分析错误,《酬乐天扬州初逢席上见赠》语言雅丽平整,沉郁中见豪放。而这几句诗具有明快简洁、清新自然而又通俗浅显的语言风格,扣4分。

◎满分示范

第一步:调动积累,分析《酬乐天扬州初逢席上见赠》的语言风格

《酬乐天扬州初逢席上见赠》是刘禹锡的一首七律酬赠诗,可从如下角度分析语言风格:

(1)从典型意象入手,辨析语言风格。诗人选取“巴山楚水”“沉舟”“千帆”等意象,语言雅丽平整。

(2)从表达技巧入手,防止胡乱拼凑。颔联“怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人”借用典故,暗示诗人被贬时间之长,表达了诗人的怅惘;颈联“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”对仗工整,富含哲理,说明新事物必将取代旧事物;尾联笔锋一转,又相互劝慰,相互鼓励。

整首诗诗情起伏跌宕,语言雅丽工整,沉郁中见豪放,不仅反映了深刻的人生哲理,也具有很强的艺术感染力。

第二步:结合诗句,分析《插田歌(节选)》的语言风格

(1)从典型意象入手,辨析语言风格。诗人选取“花草”“燕子”“田塍”“白水”等意象,用清淡的色彩和简洁的线条勾勒插秧时节的大好风光,营造了田野间生机盎然的景象,语言浅近,清新流畅。

(2)从表达技巧入手,防止胡乱拼凑。本诗是一首插田歌,采用民歌俚曲的形式和白描手法,渲染出南方水乡浓郁的春天气息,语言清新。

总体而言,表现出了明快简洁、清新自然而又通俗浅显的语言风格。

◎尝试写满分答案

[答案] ①《酬乐天扬州初逢席上见赠》对仗工稳,用典精当,语言雅丽平整;②《插田歌(节选)》这几句诗则采用了民歌俚曲的表现手法描写田野风光和劳动场景,语言通俗浅显,清新流畅。

【白话诗歌】 山冈上花草整齐,燕子飞东又飞西。远望田埂笔直如线,稻田白水波光闪烁。农妇穿着白麻布裙,农父披着绿草蓑衣。一齐唱起郢中歌,轻声细语好似《竹枝词》。

1.阅读下面这首宋词,完成(1)~(2)题。

西 河

王 埜①

天下事,问天怎忍如此!陵图②谁把献君王,结愁未已。少豪气概总成尘,空馀白骨黄苇。

千古恨,吾老矣。东游曾吊淮水。绣春台上一回登,一回揾泪。醉归抚剑倚西风,江涛犹壮人意。

只今袖手野色里,望长淮、犹二千里。纵有英心谁寄!近新来又报胡尘起。绝域张骞③归来未?

【注】 ①王埜(yě),南宋末年诗人。因与宰相不和被罢职闲居。②陵图:宋理宗端平元年,朱扬祖、林拓进《八陵图》,提醒君王不忘故国。③张骞:西汉名将,奉武帝之命出使大月氏,相约夹攻匈奴,在外十三年方归。

(1)下列对这首词的赏析,不正确的一项是( )

A.本词塑造了一个虽心忧家国,但年老体衰,罢职闲居,心灰意冷的老者形象。

B.“天下事”一句,领起全词,表达了词人无比深沉的忧国之思,读来苍凉悲愤。

C.多少志士仁人报国无门,赍志而没,只剩下荒草野茔,引发作者深切的哀叹。

D.中阕道忆当年秦淮吊古事,在西风中抚剑感伤,听见涛声微荡,不禁心潮起伏。

A [A项,“心灰意冷”错,应是壮心不已。]

★(2)这首词有怎样的语言特色?请结合全词进行赏析。(提示:注意多角度分析)

[答案] ①沉郁、悲怆。采用三叠词调的形式,一咏三叹,感情波澜层层推出,表达渴望抗敌复国,却报国无门的悲愁与愤懑。②慷慨、激烈。开头责问苍天,结尾呼唤英雄,情感饱满激荡,振聋发聩。③凝练、含蓄。运用陵图和张骞的典故,言已尽,意无穷。

【白话诗歌】 天下的事,试问苍天怎么会变成这样呢?《八陵图》是谁献给君王的,这种已经凝结的愁绪还没有在我心中停止。少年的豪气总会化为尘埃,只留下白骨和黄色的芦苇。

怀恨千古,可是我已经年老了。东游时我曾经凭吊淮水。绣春台每登一次就擦一次眼泪。喝醉后归来,借着西风抚视自己的宝剑,江水涛水似乎也在鼓舞我的意志。

而如今我只能在野外的景色中徜徉,望着遥远的淮水,距离这里还有两千里。即使我有英雄壮志,又有谁可寄托呢!新近又听说胡人那边起了战争。抗击匈奴的张骞已经归来了吗?

2.阅读下面这首元曲,完成(1)~(2)题。

【双调】蟾宫曲

卢 挚

沙三伴哥来嗏!两腿青泥,只为捞虾。太公庄上,杨柳阴中,磕破西瓜。小二哥昔涎剌塔,碌轴上淹着个琵琶。看荞麦开花,绿豆生芽。无是无非,快活煞庄家。

(1)下列对这首元曲的赏析,不正确的一项是( )

A.“双调”是本曲的宫调。宫调可以表明音乐的各种调式,其作用相当于词中的词牌,比如《窦娥冤》中的“仙吕”“点绛唇”,“仙吕”即为宫调名。

B.本曲内容极富乡村气息。例如一句“两腿青泥”,给读者扑面吹来一股泥土的气息,刚捞完虾,又热又渴,于是坐在杨柳荫下磕破西瓜而食,场景极有乡村特色。

C.小二哥吃不到西瓜“昔涎剌塔”的样子,富于农村少年的特征,很有滑稽感、戏剧性。作者抓住瞬间神态,使人物栩栩如生。

D.本曲的环境描写有烘托人物的作用,例如“荞麦开花,绿豆生芽”两句,不但扩大了读者的视野,也丰富了画面的色彩,使人物活动的环境更加典型。

A [A项,“其作用相当于词中的词牌”表述有误,宫调包括曲牌,每个宫调由若干曲牌组成,宫调可以表明音乐的各种调式。词牌,就是词的格式的名称。]

★(2)本曲在语言方面有哪些特色?请结合作品简要分析。(提示:注意元曲自身语言特色)

[解析] 本曲语言的乡土气息浓厚,如“伴哥”“来嗏”口语化明显。用“磕”字写捞虾少年撞西瓜,形象生动。语言幽默风趣,如以“昔涎剌塔”写小二哥馋得口水横流;形容他背朝天趴在碌碡上,活像一面“琵琶”倒扣。

[答案] ①口语化,乡土气息浓厚。如首句中“沙三”“伴哥”和“来嗏”的搭配,有着十足的农村情味。②形象生动。如写捞虾少年撞西瓜用一“磕”字,写出了两少年迫不及待和随性的生活习惯。③滑稽风趣。如以“昔涎剌塔”写小二哥馋得口水横流以及将其比作“琵琶”。

【白话诗歌】 来了这沙三、伴哥两个田舍郎,因为下水捞虾,青泥的痕迹还留在两腿上。他们进了太公的田庄,赶到杨柳树下歇凉,取出带来的西瓜砸开就尝。一旁的小二哥无缘分享,馋得口水滴答流淌,背朝天趴在碌碡上,活像一面琵琶扣放。放眼四望,荞麦花雪白白开,豆苗儿碧油油长。乡村生活没有是非竞争,一切都平静如常,真是一派农家乐的景象。

望文生义,炼字角度单一

赏析诗歌中的字(词),考生失分的原因主要有:一是望文生义,即不联系字(词)的具体语境,只是孤立地分析这个字(词)的意思;二是分析角度不全面,不能从不同的角度,即从字(词)的含义、描述的画面、营造的意境、使用的手法、表达的情感等不同的角度来分析这个字(词)表达的意思和具体作用(效果),造成失分。

[满分对策]

全面分析炼字题“5关注”

1.关注字(词)的特殊用法

比如使动用法、意动用法、被动用法等,这些特殊用法体现了字(词)的用法特点。比如李白《听蜀僧濬弹琴》,“客心洗流水”中的“洗”,采用被动用法表现琴声的巨大感染力;再如王安石《泊船瓜洲》,“春风又绿江南岸”中的“绿”,采用使动用法表现江南春景的生机勃勃等。

2.关注字(词)体现的景物特征

考生应该展开联想,把字(词)放入诗歌描述的景象中。比如《减字木兰花·淮山隐隐》中的“云峰”前冠以“千里”,“烟波”前冠以“万顷”,写出了山河的壮丽。

3.关注字(词)的艺术手法

常常出现在描写句中,且常运用比喻、拟人等修辞手法。

4.关注字(词)体现的作者情怀

比如王之涣《凉州词》,“一片孤城万仞山”中的“孤”,以景物的孤寂来表现诗人内心的孤苦等。

5.关注字(词)营造的意境

比如王维《使至塞上》,“大漠孤烟直”中的“直”,用来形容“烟”,以此营造一种雄浑苍凉的意境。

[典例剖析]

(2020·天津卷)阅读下面这首唐诗,按要求作答。

纪村事

[唐]韦 庄

绿蔓映双扉,循墙一径微。

雨多庭果烂,稻熟渚禽肥。

酿酒迎新社,遥砧送暮晖。

数声牛上笛,何处饷田[注]归。

【注】 饷田:到田间送饭。

1.看标题:标题暗示本诗主要写________景象。

2.看作者:韦庄,________诗人、词人,五代时前蜀宰相。韦庄工诗,与温庭筠同为“________”代表作家,并称“温韦”。

3.看正文:首联通过写绿植和小路,表现了农村________的景象。颔联“果烂”“稻熟”“渚禽肥”写出了农忙时节令人喜悦的________景象。颈联,描绘了农家的日常生活场景,寄寓了________之情。尾联,视听结合,描写了农人送饭归来的________的场景。

[答案] 1.乡村 2.晚唐 花间派 3.生机勃勃 丰收 渴望来年丰收 悠闲自得

◎我来答题

“数声牛上笛”有人觉得“一声”更佳,你同意吗?请结合诗句说明理由。(3分)

◎现场阅卷

考生答案 样卷分析

(示例一)同意。“一声”表明声音单纯,显示了环境的静谧清幽,给人安宁祥和静美的感受。 (示例一)得分:2分。

该答案分析角度不全面,仅从描述的画面、营造的意境分析,漏掉了从使用的手法角度分析,扣1分。

(示例二)不同意,“数声”好。“数声”表现了环境的优美、牧童的悠闲快乐,渲染出乡村热闹、轻松、愉悦的氛围。 (示例二)得分:2分。

该答案分析角度不全面,仅从描述的画面、营造的意境分析,漏掉了从使用的手法角度分析,扣1分。

◎满分示范

第一步:关注字(词)的意思。“数声”,直言笛声多;“一声”极言笛声少。

第二步:关注字(词)体现的景物特征。“数声”多而热闹,“一声”笛声打破了乡村的寂静,突显了环境清幽。

第三步:关注字(词)使用的表现手法。“数声”表现的热闹和颈联中的“酿酒迎新社”的热闹、喜悦形成呼应,也和首联绿植映照门扉、墙边小路在草木中若隐若现的宁静优美环境形成动静结合的效果。“一声”以动衬静,更有利于营造宁静和谐的乡村氛围。

◎尝试写满分答案

[答案] (示例一)不同意,“数声”好。“数声”动静结合,突显了环境的优美、牧童的悠闲快乐,营造出乡村热闹、轻松、愉悦的氛围。

(示例二)同意,“一声”好。“一声”以动衬静,突显了环境的寂静清幽,营造出乡村宁静和谐的氛围。

【白话诗歌】 绿色藤蔓的光影映照着门扉,一条若隐若现的小路顺着墙角蜿蜒向前。近来雨水很多,庭院中的果子掉落腐烂,田里的稻子已经熟了,水边的禽鸟很是肥美。家家户户酿造香醇的美酒准备祭祀,远处传来的一阵阵捣衣声送走了落日的余晖。忽然听到清脆的笛声从牛背上传来,是谁家送饭的人回来了呢?

1.阅读下面这首宋词,完成(1)~(2)题。

伴云来·天香

贺 铸

烟络横林,山沉远照,迤逦黄昏钟鼓。烛映帘栊,蛩催机杼,共苦清秋风露。不眠思妇,齐应和、几声砧杵。惊动天涯倦宦,骎骎[注]岁华行暮。

当年酒狂自负,谓东君、以春相付。流浪征骖北道、客樯南浦。幽恨无人晤语。赖明月、曾知旧游处,好伴云来,还将梦去。

【注】 骎骎:马快跑的样子。

(1)下列对这首词的赏析,不恰当的一项是( )

A.“烛映”两句细致地描写了烛影摇曳、蛩声颤抖的客舍环境,而“共苦”句又用比喻的修辞手法呈现了词人愁苦的心境。

B.“不眠”两句从听觉的角度、用想象的手法描写因思念征人而夜不能寐的闺妇挥杵捣衣,侧面烘托了词人对伊人的思念。

C.“惊动”两句用倒装的形式、比喻的修辞表述时光如奔马,以此表现时序变化之快,表达了词人内心的震惊和对人生的感慨。

D.“当年”四句叙写了青春幻想在生命历程中破灭的状态,“幽恨”句含蓄地将自己因今昔之落差而引发的遗恨情绪表露出来。

A [A项,“比喻的修辞手法”错误,词句中用了比拟手法,词人把“烛”“蛩”拟人化,说它们和自己一起在清秋风露中愁苦。]

★(2)请简要赏析上阕中“烟络横林,山沉远照,迤逦黄昏钟鼓”三句中的“络”“迤逦”两个词语。(提示:注意炼字的修辞角度)

[答案] “络”是套住、缠绕的意思,使用比拟的修辞手法,描写氤氲的暮霭萦绕着横向展开的山林的景色;“迤逦”,曲折连绵的样子,化听觉为视觉(化时间的推移为空间的延续),描写钟鼓声由远及近的状态。

【白话诗歌】 烟雾笼罩树林,斜阳落入远山,黄昏的钟鼓声断断续续传来。烛光映照窗户蟋蟀如催机杼,每个人都怨恨这清秋的风露。睡不着觉的那些可怜的思妇,在风声虫声中送来声声砧杵。这声音惊动了漂泊天涯的倦客,才发现又已到了岁暮时节。

想当年我曾经以酒狂而自负,以为春神把三春的美景交付。想不到终年流浪奔波于北路,有时候也乘坐征船离开南浦,满腔的幽思也无人可以倾诉。依赖明月知道过去游冶去处,把她带到我这又送到她那。

2.阅读下面这首唐诗,完成(1)~(2)题。

骢 马

万 楚

金络青骢白玉鞍,长鞭紫陌野游盘。

朝驱东道尘恒灭,暮到河源日未阑。

汗血每随边地苦,蹄伤不惮陇阴寒。

君能一饮长城窟[注],为尽天山行路难。

【注】 长城窟:相传长城有泉窟,可以饮马。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.诗歌开篇即于读者眼前展现出一匹形貌引人注目、气度不凡的良马。

B.颔联以夸张的手法表现骢马被主人驱驰,需日行千里的艰辛与无奈。

C.诗歌从马的外在风神写到内在精神,形象生动地表现出骢马的神骏。

D.全诗格调高亢,豪放壮阔,体现了盛唐奋发昂扬、热情奔放的诗风。

B [B项,“骢马被主人驱驰,需日行千里的艰辛与无奈”错。颔联写马的敏捷、矫健和雄风。“朝驱东道尘恒灭,暮到河源日未阑”,早晨骏马奔驰在长安的大道上,扬起的尘土很快消散;傍晚到达黄河的发源地,太阳尚未下山。“朝”“暮”,早晚仅为一天,说明时间的短促,“东道”“河源”,两地相距数千里,用以表现空间的阔远。“尘恒灭”“日未阑”,表现骢马飞奔的神速、锐意进取的雄风。]

★(2)诗歌尾联“能”“尽”二字是如何表达作者的情感的?请简要分析。(提示:关注艺术手法,结合诗歌整体)

[解析] “能”“尽”二字,充分表达了主人对马的信任,认为其定能为人驰骋、为国尽职,肩负起横行关塞、守边保疆的重任。反之,也表明了骢马的决心、壮志和宏愿。托物言志,明是赞马,实为喻人,表现诗人自己的胸襟和抱负。只要能有建功立业、为国献身的机会,哪怕是奔赴长城内外和历尽艰难险阻的天山也在所不辞,表现了骢马不甘寂寞、一展宏图的雄心壮志,同时也表现了诗人昂扬奋发的进取精神和立功边陲的宏伟抱负。

[答案] ①“能”“尽”二字,写出了主人对马的期望与信任。②作者托物言志,明是赞马,实为喻人。③表现了作者昂扬奋发的进取精神和立功边陲的宏伟抱负。

以译代析,炼句架空分析

赏析诗歌中的句子,主要赏析“景句”“情句”“情景句”“翻新句”这些形象生动、构思新巧的句子,关键是赏析句子在景物描写、表情达意、表达技巧等方面的特点,不是翻译句子,更不是胡乱把几个术语强加给句子。

[满分对策]

准解炼句题“4注意”

1.理解句子内容大意,不能简单地翻译句子

解答“炼句”题,要根据句子描写的对象,分析句子描写对象的主要特征,透过现象去探究本质。比如[典例剖析]中的“晚霁江天好”,不能只翻译为“傍晚时分,雨过天晴,落日斜照在江面上”,而要在此基础上进一步分析,这是“一幅美好的江天晚景图”。

2.全面把握句子手法,不应只考虑一种情况

句子的表达技巧可以从修辞手法、表达方式、表现手法、句子与全诗(词)结构的关系等多个角度,全面分析句子的精妙之处。除“表达技巧”这一角度之外,还需要从用词特点(叠词等)、句式特点、语法特点(词类活用等)等角度去赏析。

3.准确判定情感

“炼句”体现的情感一定是诗歌表达的情感之一,但“炼句”表达的情感不一定就是诗歌表达的全部情感,所以表述句子表达的情感时,要分析句子的情感而不是分析诗歌表达的全部情感。比如[典例剖析]中的三、四句表达的情感主要是诗人对家乡、亲人的思念之情,但在整首诗中诗人还表达了归隐的思想等。

4.结合词句具体分析

考生要结合具体的句子内容,抓住关键词,分析句子的深层内涵。

[典例剖析]

阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

始安秋日[注]

宋之问

桂林风景异,秋似洛阳春。

晚霁江天好,分明愁杀人。

卷云山角戢,碎石水磷磷。

世业事黄老,妙年孤隐沦。

归欤卧沧海,何物贵吾身。

【注】 公元710年(景云元年),唐睿宗即位,因为宋之问曾依附张易之、武三思,故将他贬至钦州(今广西钦州市)。这是他第二次被贬岭南,《始安秋日》这首诗就是他前往钦州途经桂林时所写的。

1.看标题:标题交代了季节是________,可推知本诗描写的是________。

2.看作者:宋之问,初唐诗人。其诗多歌功颂德之作,文辞华丽,自然流畅,对律诗定型颇有影响。

3.看正文:一、二句,开门见山,直陈其对桂林的独特感受,第二句阐述上句“风景异”的内容并点题。三、四句,“江天好”与“愁杀人”相对,表达的意思是________。五、六句,对“卷云”“碎石”“山峰”“江水”的描写,营造了________的氛围。七、八句,“事黄老”“孤隐沦”表达了对隐士研习黄老学说、脱尘出俗的________之情。九、十句,意思是________表现了急欲隐归的心理。

4.抓情语:情语“愁杀人”抒发了作者的________。情语“何物”表达反诘,深沉有力,蕴含着作者________。

[答案] 1.秋日 秋天景象 3.江天虽美非故土,只能使离人更加愁肠欲断 清冷 赞美 归去吧,到那海岛上远离尘世,寄情沧海,这个世界上还有什么东西比自己的生命更贵重呢? 4.思乡之愁 无限辛酸和无奈

◎我来答题

1.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是(3分)( )

★A.诗歌前两句用“洛阳春”引发对“桂林风景异”的想象,进而表达作者的喜悦之情。

★B.诗歌五、六两句中,云雾飞卷,山峰忽隐忽现,江水粼粼碎石可见,营造了一种清冷的氛围。

C.整首诗前六句重在写景抒情,后四句转为述志感怀,即在辛酸无奈中表达了归隐的思想。

D.该诗是作者晚期的作品,用语简洁,抒发了作者独特的感受,给人新颖的美感。

★2.请结合诗歌赏析“晚霁江天好,分明愁杀人”的精妙之处。(6分)

◎现场阅卷(第2题)

考生答案 样卷分析

傍晚时,雨过天晴,天气清爽,落日余晖铺洒在江面上,景色虽美,但远离故土,只能使离人更加愁肠欲断。 得分:2分。

该答案以译代析,只是简单地翻译句子,仅得2分。此题还应从表达技巧(欲抑先扬)、用词(副词)角度来赏析。

◎满分示范

第1题:

A项,诗歌前两句用“桂林风景”与“洛阳春”进行对比,表现了作者对家乡的思念之情,展现了悲凉的情怀,不是“表达作者的喜悦之情”。该项分析错误。

B项,诗歌五、六两句描写了云雾、山峰、碎石、江水,营造了一种幽静、清冷的氛围。该项分析正确。

第2题:

赏析诗句的精妙之处,注重把握以下几个方面:①诗句的内容,即诗句描写的对象具有的特征;②诗句使用的手法;③诗句表达的情感;④诗句在诗歌中的具体作用或表达效果等。这两句诗,在内容上,上句主要描写了雨过天晴后桂林的景色,夕阳斜照、江水与天空一色;下句直抒胸臆,表达诗人此时此地的愁苦,结合诗歌写作的背景可以看出,诗人悲凉于自己的被贬和客居他乡。在情景关系上,描写的景色美好、亮丽,体现的却是悲凉和孤寂的情感,是“以乐景写哀情”。在写作手法上,写愁情却先描写美好景物,运用了欲抑先扬的手法。在词语的使用上,“分明”二字使江天人格化,江天好像是有意恼人的。

◎尝试写满分答案

[答案] 1.A

2.这两句写傍晚时分,雨过天晴,落日斜照在江面上的美丽江天晚景,但景色虽美,终非故土,只能使离人更加愁肠欲断。诗人采用“欲抑先扬”的手法,赞美江天美景,实乃抒发浓浓的愁情。诗句用词新颖活泼,“分明”二字使得江天人格化,江天的美丽晚景似乎有意恼人。

【白话诗歌】 桂林的风景与众不同,秋天好似洛阳的春天。在这傍晚时分,雨过天晴,斜阳余晖倾洒江中,江天虽美非故土,只能使离人更加愁肠欲断。晚风袭来,云雾飞卷而去,山峰忽隐忽现,如同兽的角尖在角戢钻动;江水清澈得可以看见底下的小石子,江水在石间穿梭,发出磷磷的声音,悦耳动听。隐士研习黄帝老子的学说,脱尘出俗,能悠游世事之外。归去吧,到那海岛上远离尘世,寄情沧海,这个世界上还有什么东西比自己的生命更贵重呢?

1.阅读下面这首宋诗,完成(1)~(2)题。

闻武均州报已复西京①

陆 游

白发将军亦壮哉,西京昨夜捷书来。

胡儿敢作千年计,天意宁知一日回。

列圣仁恩深雨露,中兴赦令疾风雷。

悬知寒食朝陵使②,驿路梨花处处开。

【注】 ①武均州:指武巨。当时武巨任果州团练使,知均州,兼管内安抚使,节度忠义军。西京:指洛阳。②朝陵使:朝祭陵墓的使者。北宋诸代皇帝的陵墓皆在西京,收复西京后即可派朝陵使前往祭扫。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项( )

A.首联写得知捷报后兴奋不已,挥笔喜赋此诗,歌颂白发将军武巨收复西京的壮举,感佩武将军老当益壮,雄心犹存。

B.颔联用“千年计”和“一日回”进行对比,强调天道正义在南宋一方,金主想千年统治中原的计谋终成迷梦,一朝破灭。

C.颈联运用“疾风雷”的比喻,形象地写出了国家中兴的赦令会像风雷一样迅速颁布到收复的西京,安抚归顺后的臣民。

D.本诗和杜甫的《闻官军收河南河北》的感情同中有异,相同的是都有收复失地的快意,不同的是本诗含有对自己功业无成的伤感。

D [D项,错在“对自己功业无成的伤感”。从全诗看,诗人写这首诗时的情绪是乐观的,毫无伤感可言。]

★(2)这首诗的尾联广受后人的称道,请赏析这一联的精妙之处。(提示:注意结合注释分析)

[答案] 尾联运用了想象和以景结情(或融情于景)的手法。诗人想象收复西京后,在来年的寒食节朝廷派出的祭扫宋先帝陵墓的使者,将通过梨花盛开的驿道而到达洛阳。“驿路梨花处处开”画面优美,充满诗意,形象而细腻地表达了诗人对收复失地、恢复中原的喜悦之情,令人回味无穷。

【白话诗歌】 白发将军虽老,但雄心犹在,收复西京捷报昨夜传来。胡贼做梦妄想永占中原,岂知上天佑我大宋兴泰。列圣仁泽深如雨露普降,大赦诏令快似疾风迅雷。料想朝陵使寒食节祭扫陵墓,一路春风处处梨花盛开。

2.阅读下面这两首诗,完成(1)~(2)题。

闲居初夏午睡起二绝句(其一)

[宋]杨万里

梅子留酸软齿牙,芭蕉分绿与窗纱。

日长睡起无情思,闲看儿童捉柳花。

初夏八首(其一)

[明]陆 深

雨打蜗牛篆,水回科斗文。

辛夷花正发,咄咄欲书云。

(1)下列对这两首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.杨诗第一、二句分别从味觉和视觉的角度写初夏的美好体验,画面感强,生活气息十分浓郁。

B.杨诗第二句中的“分”和“与”字运用拟物修辞,生动地描绘出芭蕉碧绿又十分慷慨的特质。

C.杨诗第三、四句描绘习见的生活场景写出儿童的活泼天真,也写出诗人的闲逸和安适,别具情趣。

D.陆诗第一、二句描绘初夏风物,将自然和人文巧妙关联,把蜗牛壳和蝌蚪的形态分别比作篆文和籀文。

B [B项,“拟物修辞”错,此处是将“芭蕉”拟人化,运用的应是拟人修辞。]

★(2)陆诗“辛夷花正发,咄咄欲书云”妙在何处请加以赏析。(提示:注意结合修辞及作者情感分析)

[答案] 这两句描写辛夷花,是全诗的重点,静中有动,不仅写出了辛夷花盛开的气象,还写出了辛夷花逼人的气势,以及想要绘出云朵的心志。拟人中又套用比喻——繁盛如雪的辛夷花像空中的云朵。在写景中融入诗人热爱自然风物、热爱生活、壮心未泯的思想情感。

【白话诗歌】 闲居初夏午睡起二绝句(其一)

吃过梅子后,残留的酸味使牙齿酸软;芭蕉的绿荫映到窗纱上,似乎分给窗纱一些绿色。夏日昼长,午睡后起来,百无聊赖;闲来无事,观看儿童捉空中飘飞的柳絮。

初夏八首(其一)

雨点击打在如篆文一般的蜗牛壳上;水波荡漾,头大尾小像籀文一样的蝌蚪甩动着尾巴。辛夷花开得正盛,其盛开的气势仿佛想描画天上的白云。

22/22