人教部编版七年级下册第20课《古代诗歌五首——登飞来峰》课件(共18张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版七年级下册第20课《古代诗歌五首——登飞来峰》课件(共18张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 32.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

诗

词

诗词教学赏析系列课件

七年级语文下册 登飞来峰

课前引导

孔子曰:登高必赋。《登飞来峰》是北宋王安石创作的一首七言绝句。

飞来峰即浙江绍兴城外的宝林山,唐宋时期上有应天塔,俗称塔山。古代传说此山从东武县飞来,故因此而得名。飞来峰被称为是“无石不奇,无树不古,无洞不幽”,更因王安石的《登飞来峰》而闻名天下,让我们来一起欣赏。

诗人介绍

本诗背景

学习任务

自读理解

诗文赏析

知识考点

拓展延伸

目 录

mu

lu

【登飞来峰】

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

诗人介绍

王安石我们以前学过他的诗,对他有一定了解。他字介甫,号半山(1021年12月18日-1086年5月21日),抚州临川(今江西抚州)人 ,是北宋著名思想家、政治家、文学家、改革家,也是“唐宋八大家”之一。你还知道他的哪些事情吗?

嗜书如命不讲卫生

王安石在扬州做太守幕府时,经常彻夜读书。天要亮时才在椅子中打盹。睡醒时不洗脸、不梳发就跑去上班。由于长期不洗脸,导致脸都黑了。

鱼饵也要吃个饱

有一次,宋仁宗举行赏花钓鱼宴会。为此,专门命人配置了鱼饵。哪知,王安石竟然当着大家的面,将一大盘鱼食当点心吃得一干二净,众人目瞪口呆。

本诗背景

北宋仁宗皇祐二年(公元1050)夏,王安石在浙江鄞( yín )县(今浙江省宁波市鄞州区)任满回江西临川故里时,途经杭州写下此诗。

诗人当时年仅30岁,初涉宦海,抱负不凡。借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮志,表达宽阔情怀。

此诗也可看作是王安石万言书的先声,实行新法的前奏。

学习任务

壹

学习理解诗句

弄懂全诗大意

貮

想象古诗意境

体会诗人情感

叁

认真熟读吟诵

积极拓展延伸

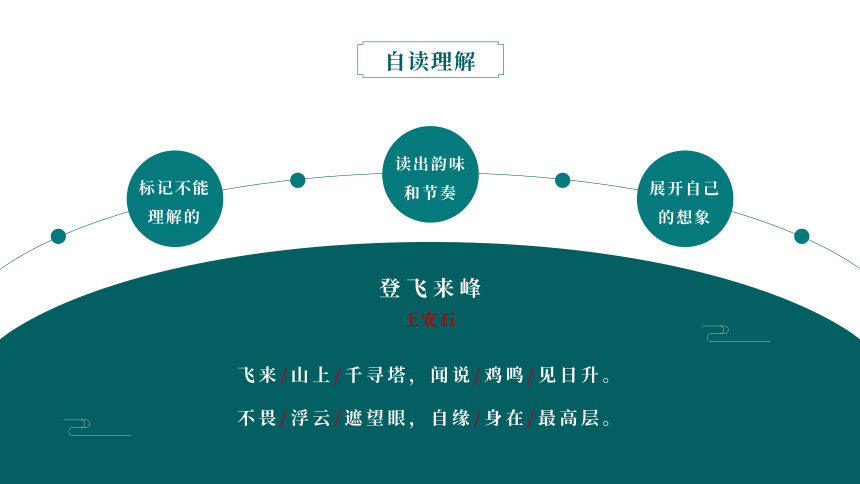

自读理解

标记不能

理解的

读出韵味

和节奏

展开自己

的想象

登 飞 来 峰

王安石

飞来/山上/千寻塔,闻说/鸡鸣/见日升。

不畏/浮云/遮望眼,自缘/身在/最高层。

学习加深

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

登上飞来峰顶高高的塔,听说每天鸡鸣时分在这可以看到旭日升起。

不怕层层浮云遮挡我远望的视线,是因为自己站在飞来峰的最高层。

很高很高的塔

古时长度单位,八尺为寻

千寻塔:

寻:

望眼:

缘:

视线

因为

浮云:

在山间浮动的云雾

有两说:一说在浙江绍兴城外的林山。唐宋时其中有座应天塔。传说此峰是从琅即郡东武县飞来的,故名飞来峰。一说在今浙江杭州西湖灵隐寺前。

飞来山:

畏:

畏惧、害怕

诗文赏析

诗人用“千寻”这一夸张的词语,借写峰上古塔之高,写出自己的立足点之高。

巧妙地虚写出在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象,表现了诗人胸怀改革大志、对前途充满信心,成为全诗感彩的基调。

飞来山上千寻塔

闻说鸡鸣见日升

诗文赏析

“不畏”二字作峻语,气势夺人。“浮云遮望眼”,用典。据吴小如教授考证,西汉人常把浮云比喻奸邪小人。欲成就大事业,最可怕者莫甚于“浮云遮目” ,而王安石以后推行新法,恰败于此。

用“身在最高层”拔高诗境,有高瞻远瞩的气概。若就情境说,语序应是“因为身在最高层,所以不畏浮云遮目”,但作者却倒过来。这虽是作诗的常法,却显作者构思的精深。

不畏浮云遮望眼

自缘身在最高层

诗中的“浮云”“望眼”“最高层”都是喻体。

其本体如下:“浮云”的本体是阻挡贤德之人前进的奸邪小人,“望眼”的本体是诗人的远大目光,“最高层”的本体是诗人能够高瞻远瞩的凭借。

诗文赏析

善用借喻

诗人所用借喻的手法,其实就是一种“隐身术”,与杜甫“会当凌绝顶,一览众山小”的笔法相同。

诗的前两句“飞来峰上千寻塔”与“闻说鸡鸣见日升”,都是写景。但写法有所不同:第一句虽然是夸张,可它是写诗人实实在在登上飞来峰的感觉呀!可第二句写的则并非当时所见,而是诗人登塔后的一种虚幻想象。

诗文赏析

实虚结合

这样一虚一实,就使读者既体会到山峰之高,更感受到诗人登上高塔时的愉快与自豪的情感。

这里仅举一例略加说明。“浮云”二字,恐怕就与李白的诗有关系。李白的《登金陵凤凰台》中有:“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。”王安石反其意而用之:李白见到“浮云”,是“愁”;而王安石见到“浮云”,却是“不畏”。

诗文赏析

用典无痕

诗人的妙笔在于用了典,读者却未必看得出,而这对显示诗人的思想感情,却毫无影响。

诗文赏析

板书设计

写景

千寻之塔

鸡鸣见日

极言其高

衬塔高耸

议论

不畏云遮目

身在最高层

站得高望得远

语义双关

知识考点

写飞来山上的塔有何特点?如何写的?

后二句用什么表达方式?如何理解?

这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

写塔极高,用夸张手法说塔高“千寻”,又用“闻说”衬托塔的高耸,天刚破晓,在塔上就可以看到红日初升的景象。

议论、抒情。表面写不怕浮云遮住了远望的眼睛,因为身在最高的山峰。实际阐述人不能只有眼前利益,应放眼大局和长远。

表达了诗人为实现自己的政治抱负而勇往直前,无所畏惧的进取精神和百折不挠的改革意志。

知识考点

“浮云”一词寓意是什么?

这首诗看出他有怎样的政治抱负呢?

自有的写作只,你认为哪一个字更好?

西汉人常把浮云比喻奸邪小人。本诗意指当时封建王朝的保守势力和改革中出现的困难、障碍、挫折等。???

王安石被列宁誉为“中国十一世纪的改革家”。本诗表达了他为实现自己的理想而勇往直前,无所畏惧的进取精神。

“自”在诗中是自然之义,使诗句的原因解释不来得绝对;“只”在诗中念起来通顺上口,更符合诗人的处境和心情。

拓展延伸

希望大家

今后不断积蓄能量

提高自己,像王安石一样不怕困难,

勇往直前!

细品本诗“夸张”修辞手法的运用

了解“浮云”的典故

想想还有哪些“夸张”的诗句

了解“引用典故”的技巧

诗

词

用 心 体 会 浸 润 心 灵

谢谢观看

词

诗词教学赏析系列课件

七年级语文下册 登飞来峰

课前引导

孔子曰:登高必赋。《登飞来峰》是北宋王安石创作的一首七言绝句。

飞来峰即浙江绍兴城外的宝林山,唐宋时期上有应天塔,俗称塔山。古代传说此山从东武县飞来,故因此而得名。飞来峰被称为是“无石不奇,无树不古,无洞不幽”,更因王安石的《登飞来峰》而闻名天下,让我们来一起欣赏。

诗人介绍

本诗背景

学习任务

自读理解

诗文赏析

知识考点

拓展延伸

目 录

mu

lu

【登飞来峰】

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

诗人介绍

王安石我们以前学过他的诗,对他有一定了解。他字介甫,号半山(1021年12月18日-1086年5月21日),抚州临川(今江西抚州)人 ,是北宋著名思想家、政治家、文学家、改革家,也是“唐宋八大家”之一。你还知道他的哪些事情吗?

嗜书如命不讲卫生

王安石在扬州做太守幕府时,经常彻夜读书。天要亮时才在椅子中打盹。睡醒时不洗脸、不梳发就跑去上班。由于长期不洗脸,导致脸都黑了。

鱼饵也要吃个饱

有一次,宋仁宗举行赏花钓鱼宴会。为此,专门命人配置了鱼饵。哪知,王安石竟然当着大家的面,将一大盘鱼食当点心吃得一干二净,众人目瞪口呆。

本诗背景

北宋仁宗皇祐二年(公元1050)夏,王安石在浙江鄞( yín )县(今浙江省宁波市鄞州区)任满回江西临川故里时,途经杭州写下此诗。

诗人当时年仅30岁,初涉宦海,抱负不凡。借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮志,表达宽阔情怀。

此诗也可看作是王安石万言书的先声,实行新法的前奏。

学习任务

壹

学习理解诗句

弄懂全诗大意

貮

想象古诗意境

体会诗人情感

叁

认真熟读吟诵

积极拓展延伸

自读理解

标记不能

理解的

读出韵味

和节奏

展开自己

的想象

登 飞 来 峰

王安石

飞来/山上/千寻塔,闻说/鸡鸣/见日升。

不畏/浮云/遮望眼,自缘/身在/最高层。

学习加深

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

登上飞来峰顶高高的塔,听说每天鸡鸣时分在这可以看到旭日升起。

不怕层层浮云遮挡我远望的视线,是因为自己站在飞来峰的最高层。

很高很高的塔

古时长度单位,八尺为寻

千寻塔:

寻:

望眼:

缘:

视线

因为

浮云:

在山间浮动的云雾

有两说:一说在浙江绍兴城外的林山。唐宋时其中有座应天塔。传说此峰是从琅即郡东武县飞来的,故名飞来峰。一说在今浙江杭州西湖灵隐寺前。

飞来山:

畏:

畏惧、害怕

诗文赏析

诗人用“千寻”这一夸张的词语,借写峰上古塔之高,写出自己的立足点之高。

巧妙地虚写出在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象,表现了诗人胸怀改革大志、对前途充满信心,成为全诗感彩的基调。

飞来山上千寻塔

闻说鸡鸣见日升

诗文赏析

“不畏”二字作峻语,气势夺人。“浮云遮望眼”,用典。据吴小如教授考证,西汉人常把浮云比喻奸邪小人。欲成就大事业,最可怕者莫甚于“浮云遮目” ,而王安石以后推行新法,恰败于此。

用“身在最高层”拔高诗境,有高瞻远瞩的气概。若就情境说,语序应是“因为身在最高层,所以不畏浮云遮目”,但作者却倒过来。这虽是作诗的常法,却显作者构思的精深。

不畏浮云遮望眼

自缘身在最高层

诗中的“浮云”“望眼”“最高层”都是喻体。

其本体如下:“浮云”的本体是阻挡贤德之人前进的奸邪小人,“望眼”的本体是诗人的远大目光,“最高层”的本体是诗人能够高瞻远瞩的凭借。

诗文赏析

善用借喻

诗人所用借喻的手法,其实就是一种“隐身术”,与杜甫“会当凌绝顶,一览众山小”的笔法相同。

诗的前两句“飞来峰上千寻塔”与“闻说鸡鸣见日升”,都是写景。但写法有所不同:第一句虽然是夸张,可它是写诗人实实在在登上飞来峰的感觉呀!可第二句写的则并非当时所见,而是诗人登塔后的一种虚幻想象。

诗文赏析

实虚结合

这样一虚一实,就使读者既体会到山峰之高,更感受到诗人登上高塔时的愉快与自豪的情感。

这里仅举一例略加说明。“浮云”二字,恐怕就与李白的诗有关系。李白的《登金陵凤凰台》中有:“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。”王安石反其意而用之:李白见到“浮云”,是“愁”;而王安石见到“浮云”,却是“不畏”。

诗文赏析

用典无痕

诗人的妙笔在于用了典,读者却未必看得出,而这对显示诗人的思想感情,却毫无影响。

诗文赏析

板书设计

写景

千寻之塔

鸡鸣见日

极言其高

衬塔高耸

议论

不畏云遮目

身在最高层

站得高望得远

语义双关

知识考点

写飞来山上的塔有何特点?如何写的?

后二句用什么表达方式?如何理解?

这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

写塔极高,用夸张手法说塔高“千寻”,又用“闻说”衬托塔的高耸,天刚破晓,在塔上就可以看到红日初升的景象。

议论、抒情。表面写不怕浮云遮住了远望的眼睛,因为身在最高的山峰。实际阐述人不能只有眼前利益,应放眼大局和长远。

表达了诗人为实现自己的政治抱负而勇往直前,无所畏惧的进取精神和百折不挠的改革意志。

知识考点

“浮云”一词寓意是什么?

这首诗看出他有怎样的政治抱负呢?

自有的写作只,你认为哪一个字更好?

西汉人常把浮云比喻奸邪小人。本诗意指当时封建王朝的保守势力和改革中出现的困难、障碍、挫折等。???

王安石被列宁誉为“中国十一世纪的改革家”。本诗表达了他为实现自己的理想而勇往直前,无所畏惧的进取精神。

“自”在诗中是自然之义,使诗句的原因解释不来得绝对;“只”在诗中念起来通顺上口,更符合诗人的处境和心情。

拓展延伸

希望大家

今后不断积蓄能量

提高自己,像王安石一样不怕困难,

勇往直前!

细品本诗“夸张”修辞手法的运用

了解“浮云”的典故

想想还有哪些“夸张”的诗句

了解“引用典故”的技巧

诗

词

用 心 体 会 浸 润 心 灵

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读