九年级化学5.4《石灰石的利用》学案一(无答案)

文档属性

| 名称 | 九年级化学5.4《石灰石的利用》学案一(无答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 166.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2011-12-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第5章 第四节 石灰石的利用(第1课时)

【学习目标】 1.了解石灰石在生产、生活中的应用;

2.认识石灰石、大理石是重要的矿藏资源;

3.了解生石灰的烧制;

4.了解熟石灰的性质用途。

【学习重点】石灰石、生石灰、熟石灰的性质、用途。

【学习难点】石灰石、生石灰、熟石灰的性质、用途。

【学习过程】

一.知识准备

1.实验室制取二氧化碳的反应原理。如何鉴别二氧化碳气体?

2.你有方法识别石灰石吗?

二、思考与交流

(一)石灰石的主要成分

1、石灰石与其它矿石的区别

区别石灰石与花冈岩(花冈岩主要成分为二氧化硅及铝硅酸

盐)的方法是 ,化学方程式为 。

2、石灰石在自然界的存在

石灰石的主要成分是 ,自然界中的 等

物质都含有碳酸钙,锅炉和水壶的水垢主要成分是 。

3、石灰石的主要用途

(1) ;(2) ;

(3) ;(4) ;

(5)制生石灰;(6)工业用来制取二氧化碳。

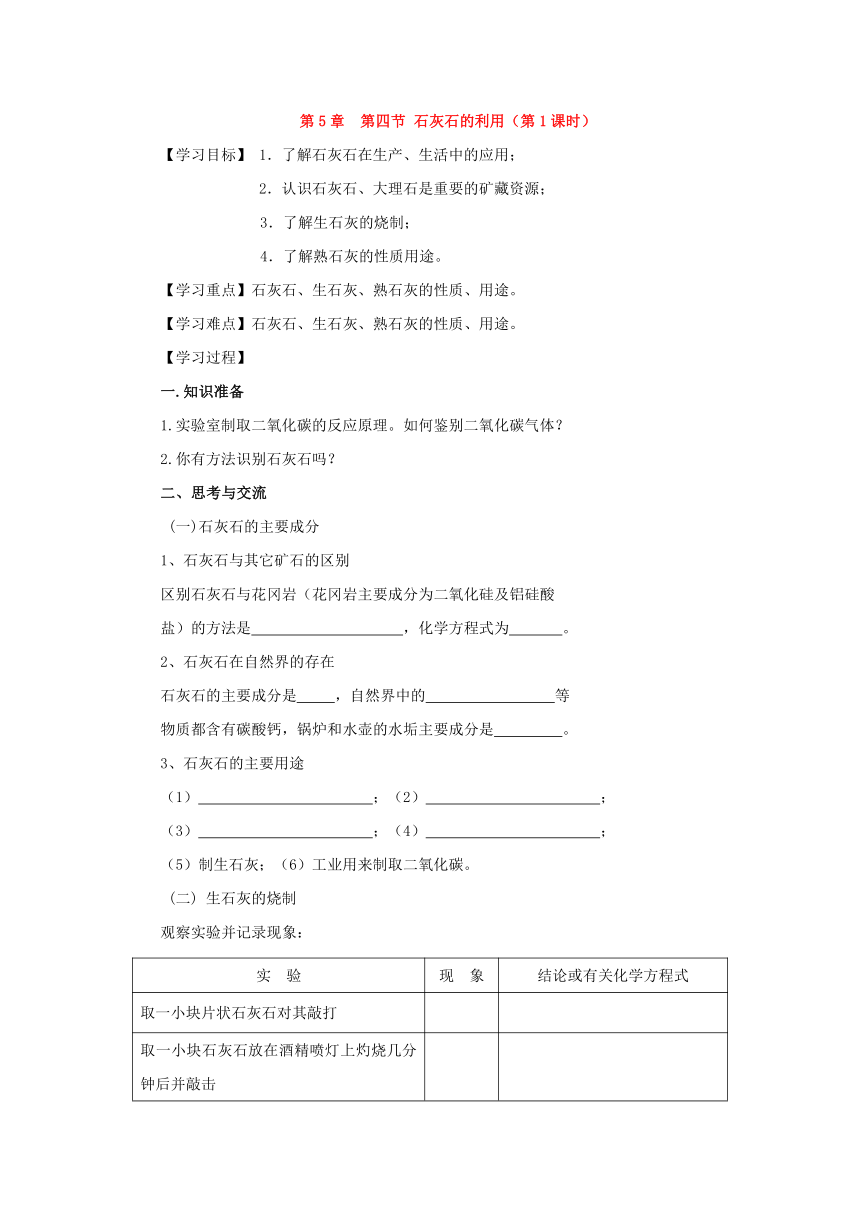

(二) 生石灰的烧制

观察实验并记录现象:

实 验 现 象 结论或有关化学方程式

取一小块片状石灰石对其敲打

取一小块石灰石放在酒精喷灯上灼烧几分钟后并敲击

将另一片石灰石灼烧几分钟,然后把它投入到烧杯内

静置后,取上层清液分成两份 向一份清液中滴入酚酞试液

向另一份清液中吹气

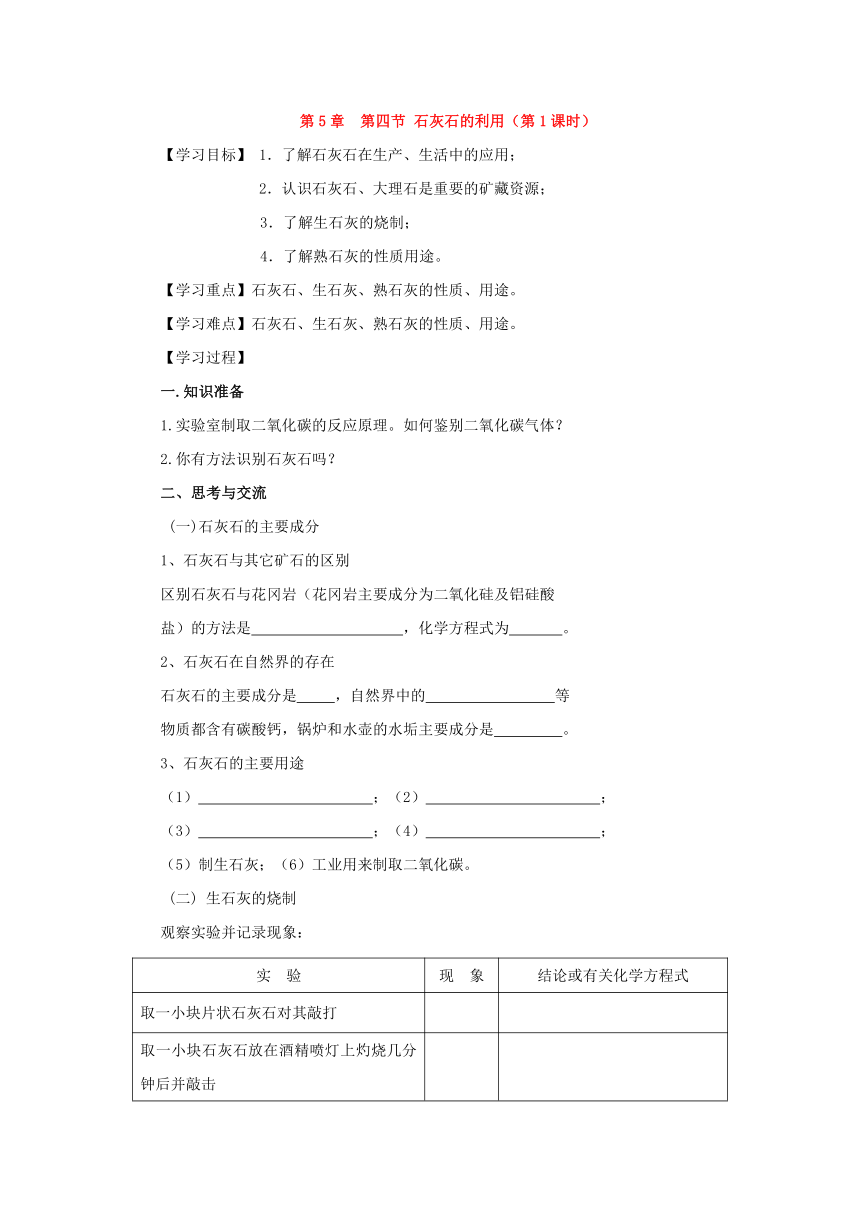

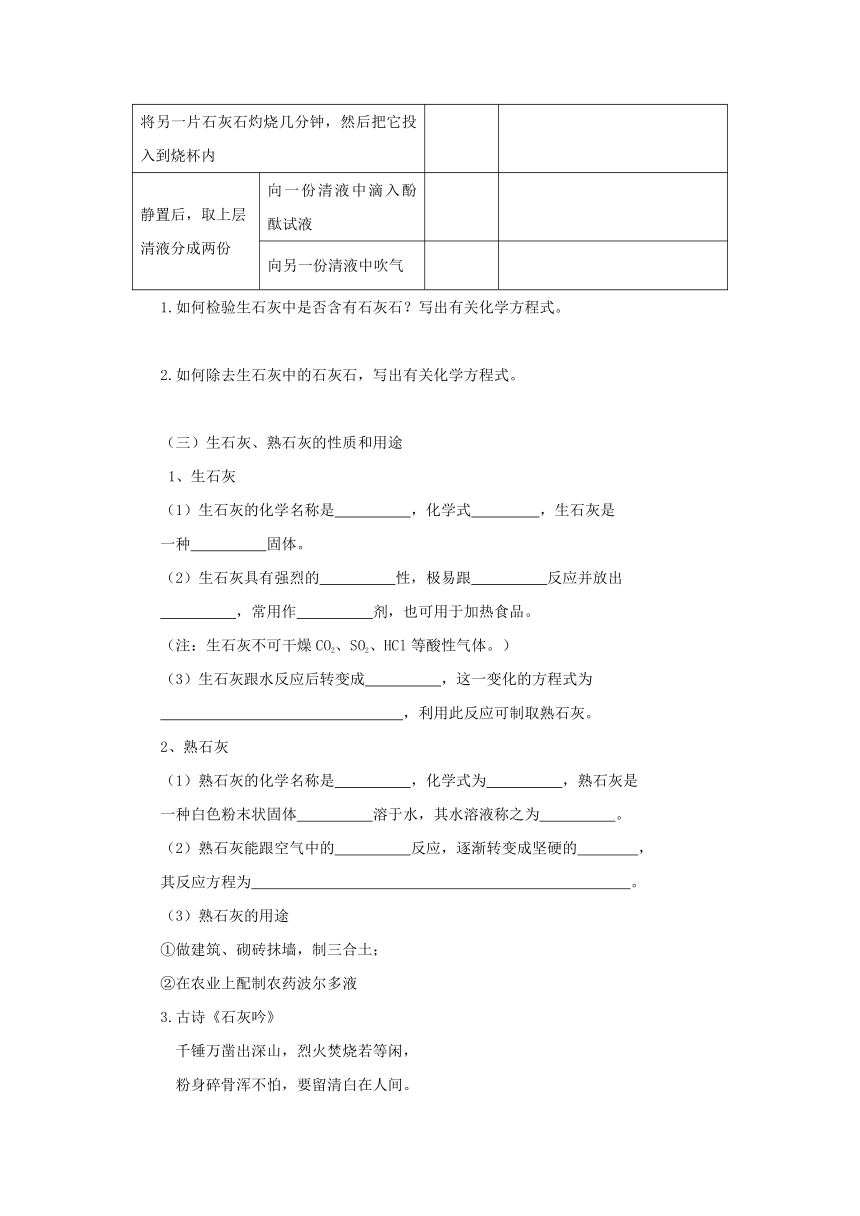

1.如何检验生石灰中是否含有石灰石?写出有关化学方程式。

2.如何除去生石灰中的石灰石,写出有关化学方程式。

(三)生石灰、熟石灰的性质和用途

1、生石灰

(1)生石灰的化学名称是 ,化学式 ,生石灰是

一种 固体。

(2)生石灰具有强烈的 性,极易跟 反应并放出

,常用作 剂,也可用于加热食品。

(注:生石灰不可干燥CO2、SO2、HCl等酸性气体。)

(3)生石灰跟水反应后转变成 ,这一变化的方程式为

,利用此反应可制取熟石灰。

2、熟石灰

(1)熟石灰的化学名称是 ,化学式为 ,熟石灰是

一种白色粉末状固体 溶于水,其水溶液称之为 。

(2)熟石灰能跟空气中的 反应,逐渐转变成坚硬的 ,

其反应方程为 。

(3)熟石灰的用途

①做建筑、砌砖抹墙,制三合土;

②在农业上配制农药波尔多液

3.古诗《石灰吟》

千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲,

粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。

这首古诗蕴含哪些化学变化,用化学方程式来表示:

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________.

三、总结与反思

你对石灰石、生石灰、熟石灰的性质和用途有哪些新的认识?

四、达标检测

1.某同学准备作一简易煤炉,可作煤炉内胆的是 ( )

A.大理石 B.石灰石 C.陶土 D.塑料

2.石灰石是一种常见的矿石,某同学认为它可以①炼铁②生产生

石灰③制水泥④制玻璃⑤做建筑材料。你认为合理的是 ( )

A.①③⑤ B.②④⑤ C.①②④ D.全部

3.下列各物质的主要成份属于同一物质的是 ( )

A.石灰石、大理石 B.冰、干冰

C.不锈钢、黄铜 D.生石灰、石灰石

4.将一定质量的CaCO3和Cu粉置于同一敞口容器中,加热煅烧后使其完全反应,反应前后容器内的固体质量不变,则容器内碳酸钙和Cu粉的质量比为 ( )

A. 11:4 B. 25:44 C. 25:16 D. 14:25

5.下列情况所采取的措施中,错误的是 ( )

A.生石灰可以做食品的干燥剂

B.水壶中的水垢可以用食盐水除去

C.高炉炼铁时应用石灰石除去矿石中的二氧化硅杂质

D.建筑上可以用石灰浆砌砖抹墙

6.要使图中装置中的小气球鼓起来,则使用的固体和溶液可以是 ( )

①锌和稀硫酸 ②石灰石和稀盐酸

③氯化钠和水 ④氧化钙和水

A.①②③ B.①②④ C.③②④ D.①③④

五、课后训练

1.碳酸岩等岩石的主要成分是碳酸钙,遇到二氧化碳和水,发生化学腐蚀,生成可溶的碳酸氢钙[Ca(HCO3)2],日久产生“水滴石穿”的现象,形成溶洞,写出溶洞形成过程中发生反应的化学方程式 。

2.北京天安门前的华表、人民英雄纪念碑四周的雕塑群、颐和园和故宫中所用的白色石材是汉白玉,它的主要成分是 ,酸雨能使大理石的建筑受损毁的原因是 __。

3.要除去烧水的铝壶内壁上的水垢(主要含CaCO3)可加入盐酸除去,但加入的盐酸不能过量,因为 。写出有关除去水垢的化学方程式: 。

4.用石灰浆新抹的墙壁往往会“冒汗”,日久则变硬,其原因是(化学方程式表示) 。利用氢氧化钙的这一性质,可用来作 材料。

5.久盛石灰水的试剂瓶内壁上附着一层白色的固体,用方程式表示:

(1)产生固体的原因:_______________________________

(2)清洗上述白色固体:_____________________________

六、教学后记

【学习目标】 1.了解石灰石在生产、生活中的应用;

2.认识石灰石、大理石是重要的矿藏资源;

3.了解生石灰的烧制;

4.了解熟石灰的性质用途。

【学习重点】石灰石、生石灰、熟石灰的性质、用途。

【学习难点】石灰石、生石灰、熟石灰的性质、用途。

【学习过程】

一.知识准备

1.实验室制取二氧化碳的反应原理。如何鉴别二氧化碳气体?

2.你有方法识别石灰石吗?

二、思考与交流

(一)石灰石的主要成分

1、石灰石与其它矿石的区别

区别石灰石与花冈岩(花冈岩主要成分为二氧化硅及铝硅酸

盐)的方法是 ,化学方程式为 。

2、石灰石在自然界的存在

石灰石的主要成分是 ,自然界中的 等

物质都含有碳酸钙,锅炉和水壶的水垢主要成分是 。

3、石灰石的主要用途

(1) ;(2) ;

(3) ;(4) ;

(5)制生石灰;(6)工业用来制取二氧化碳。

(二) 生石灰的烧制

观察实验并记录现象:

实 验 现 象 结论或有关化学方程式

取一小块片状石灰石对其敲打

取一小块石灰石放在酒精喷灯上灼烧几分钟后并敲击

将另一片石灰石灼烧几分钟,然后把它投入到烧杯内

静置后,取上层清液分成两份 向一份清液中滴入酚酞试液

向另一份清液中吹气

1.如何检验生石灰中是否含有石灰石?写出有关化学方程式。

2.如何除去生石灰中的石灰石,写出有关化学方程式。

(三)生石灰、熟石灰的性质和用途

1、生石灰

(1)生石灰的化学名称是 ,化学式 ,生石灰是

一种 固体。

(2)生石灰具有强烈的 性,极易跟 反应并放出

,常用作 剂,也可用于加热食品。

(注:生石灰不可干燥CO2、SO2、HCl等酸性气体。)

(3)生石灰跟水反应后转变成 ,这一变化的方程式为

,利用此反应可制取熟石灰。

2、熟石灰

(1)熟石灰的化学名称是 ,化学式为 ,熟石灰是

一种白色粉末状固体 溶于水,其水溶液称之为 。

(2)熟石灰能跟空气中的 反应,逐渐转变成坚硬的 ,

其反应方程为 。

(3)熟石灰的用途

①做建筑、砌砖抹墙,制三合土;

②在农业上配制农药波尔多液

3.古诗《石灰吟》

千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲,

粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。

这首古诗蕴含哪些化学变化,用化学方程式来表示:

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________.

三、总结与反思

你对石灰石、生石灰、熟石灰的性质和用途有哪些新的认识?

四、达标检测

1.某同学准备作一简易煤炉,可作煤炉内胆的是 ( )

A.大理石 B.石灰石 C.陶土 D.塑料

2.石灰石是一种常见的矿石,某同学认为它可以①炼铁②生产生

石灰③制水泥④制玻璃⑤做建筑材料。你认为合理的是 ( )

A.①③⑤ B.②④⑤ C.①②④ D.全部

3.下列各物质的主要成份属于同一物质的是 ( )

A.石灰石、大理石 B.冰、干冰

C.不锈钢、黄铜 D.生石灰、石灰石

4.将一定质量的CaCO3和Cu粉置于同一敞口容器中,加热煅烧后使其完全反应,反应前后容器内的固体质量不变,则容器内碳酸钙和Cu粉的质量比为 ( )

A. 11:4 B. 25:44 C. 25:16 D. 14:25

5.下列情况所采取的措施中,错误的是 ( )

A.生石灰可以做食品的干燥剂

B.水壶中的水垢可以用食盐水除去

C.高炉炼铁时应用石灰石除去矿石中的二氧化硅杂质

D.建筑上可以用石灰浆砌砖抹墙

6.要使图中装置中的小气球鼓起来,则使用的固体和溶液可以是 ( )

①锌和稀硫酸 ②石灰石和稀盐酸

③氯化钠和水 ④氧化钙和水

A.①②③ B.①②④ C.③②④ D.①③④

五、课后训练

1.碳酸岩等岩石的主要成分是碳酸钙,遇到二氧化碳和水,发生化学腐蚀,生成可溶的碳酸氢钙[Ca(HCO3)2],日久产生“水滴石穿”的现象,形成溶洞,写出溶洞形成过程中发生反应的化学方程式 。

2.北京天安门前的华表、人民英雄纪念碑四周的雕塑群、颐和园和故宫中所用的白色石材是汉白玉,它的主要成分是 ,酸雨能使大理石的建筑受损毁的原因是 __。

3.要除去烧水的铝壶内壁上的水垢(主要含CaCO3)可加入盐酸除去,但加入的盐酸不能过量,因为 。写出有关除去水垢的化学方程式: 。

4.用石灰浆新抹的墙壁往往会“冒汗”,日久则变硬,其原因是(化学方程式表示) 。利用氢氧化钙的这一性质,可用来作 材料。

5.久盛石灰水的试剂瓶内壁上附着一层白色的固体,用方程式表示:

(1)产生固体的原因:_______________________________

(2)清洗上述白色固体:_____________________________

六、教学后记

同课章节目录

- 第1章 开启化学之门

- 第1节 化学给我们带来什么

- 第2节 化学研究些什么

- 第3节 怎样学习和研究化学

- 第2章 身边的化学物质

- 第1节 性质活泼的氧气

- 第2节 奇妙的二氧化碳

- 第3节 自然界中的水

- 基础实验1 氧气的制取与性质

- 基础实验2 二氧化碳的制取与性质

- 第3章 物质构成的奥秘

- 第1节 构成物质的基本微粒

- 第2节 组成物质的化学元素

- 第3节 物质的组成

- 第4章 认识化学变化

- 第1节 常见的化学反应——燃烧

- 第2节 化学反应中的质量关系

- 第3节 化学方程式的书写与运用

- 基础实验3 物质燃烧的条件

- 第5章 金属的冶炼与利用

- 第1节 金属的性质和利用

- 第2节 金属矿物 铁的冶炼

- 第3节 金属防护和废金属回收

- 基础实验4 常见金属的性质