2020-2021学年人教版选修《先秦诸子选读》《天下有道,丘不与易也》课件38张

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版选修《先秦诸子选读》《天下有道,丘不与易也》课件38张 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

高二语文

广大附属实验学校 朱薇燕

《论语》是一部___体散文集,是孔子的___和______所辑录的孔子及其弟子的言行录。宋儒把《论语》和《___》《___》《___》合称为“四书”。

语录

门人

再传弟子

大学

中庸

孟子

论语:论lún:编纂。语:言论。

了解语录体的特点

主要体式有四种:

(1)直录孔子及其弟子的言论;

(2)答问体,即先指出问者及所问问题,然后记录孔子的回答;

(3)对话体,记录孔子跟弟子或其他人之间的对话经过情形;

(4)一边记叙事情的经过,一边记录孔子的言论。

如果天下太平,我就不会参与变革了。

不太平:群雄争霸、礼崩乐坏

1【原文】

仪封人请见(xiàn),曰:“君子之至于斯也,吾未尝不得见也。”从者见之。出曰:“二三子何患于丧(sàng) 乎?天下之无道也久矣,天将以夫子为木铎(duó)。”

【译文】

仪这个地方镇守边界的长官请求把自己引见给孔子,他说:“凡是君子到这里来,我从没有见不到的。”孔子的随从学生把他引见给了孔子。他出来后(对孔子的学生们)说:“诸位何必为孔子丧失官位而担忧呢?天下没有德政已经很久了,上天将借孔夫子为圣人来宣扬大道。”

木铎是铎的一种。中国古代用以警众的响器。流行于全国大部分地区。铎大约起源于夏商,是一种以金属为框的响器,也可以说就是一种铜质的铃铛,形如铙[náo] 、钲[zhēng]体腔内有舌可摇击发声。

由于木铎的使用常常与官方行为相联系,渐渐的,在它身上就附加诸多象征含义,比如把木铎比喻为宣扬上天旨意、权威学说的圣人、智者。

木铎

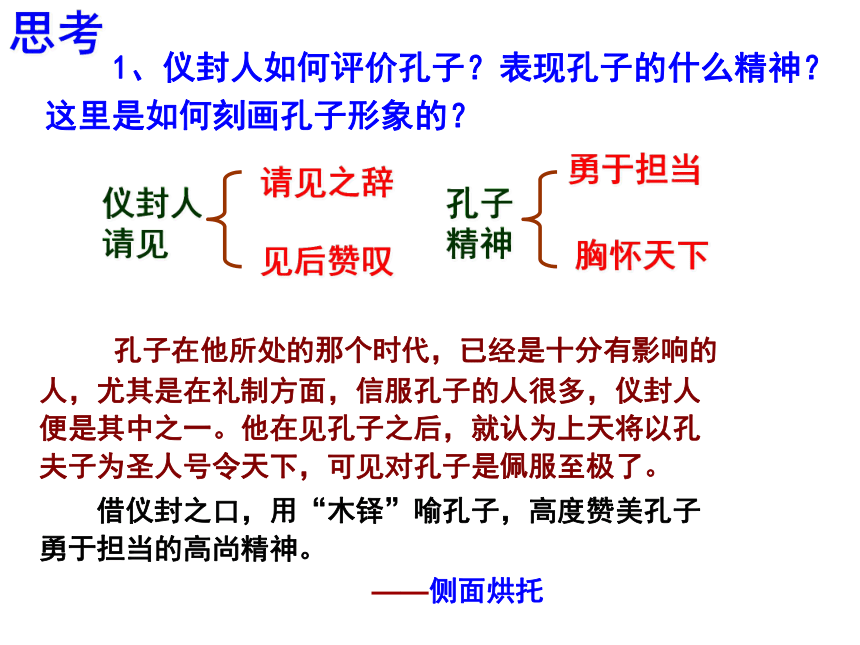

孔子在他所处的那个时代,已经是十分有影响的人,尤其是在礼制方面,信服孔子的人很多,仪封人便是其中之一。他在见孔子之后,就认为上天将以孔夫子为圣人号令天下,可见对孔子是佩服至极了。

借仪封之口,用“木铎”喻孔子,高度赞美孔子勇于担当的高尚精神。

——侧面烘托

思考

1、仪封人如何评价孔子?表现孔子的什么精神?

这里是如何刻画孔子形象的?

见后赞叹

请见之辞

仪封人请见

孔子精神

勇于担当

胸怀天下

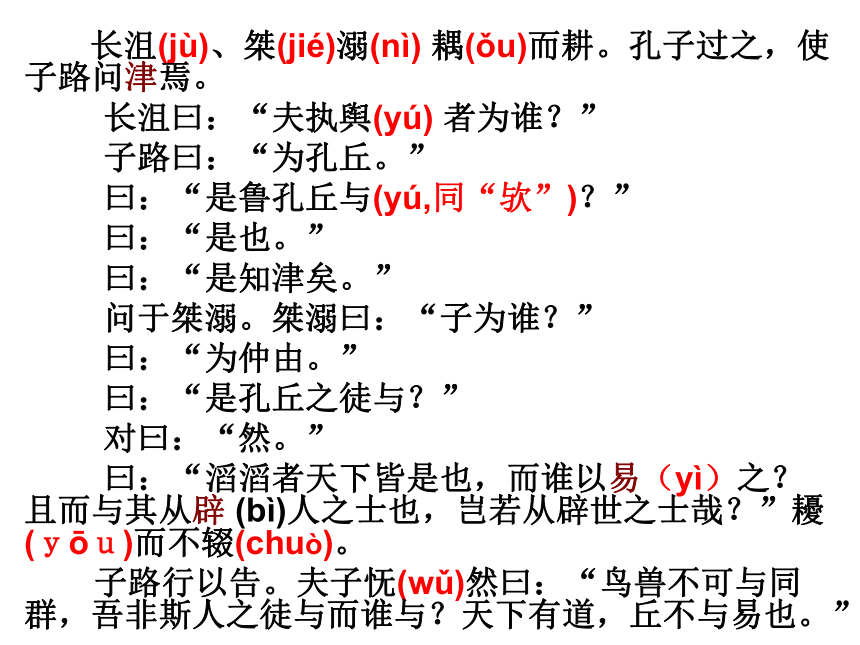

长沮(jù)、桀(jié)溺(nì) 耦(ǒu)而耕。孔子过之,使子路问津焉。

长沮曰:“夫执舆(yú) 者为谁?”

子路曰:“为孔丘。”

曰:“是鲁孔丘与(yú,同“欤”)?”

曰:“是也。”

曰:“是知津矣。”

问于桀溺。桀溺曰:“子为谁?”

曰:“为仲由。”

曰:“是孔丘之徒与?”

对曰:“然。”

曰:“滔滔者天下皆是也,而谁以易(yì)之?且而与其从辟 (bì)人之士也,岂若从辟世之士哉?”耰(yōu)而不辍(chuò)。

子路行以告。夫子怃(wǔ)然曰:“鸟兽不可与同群,吾非斯人之徒与而谁与?天下有道,丘不与易也。”

2【译文】

长沮、桀溺(两个在水洼地里劳动的高大魁梧的人)并力一起耕种,孔子路过,让子路去寻问渡口在哪里。

长沮问子路:“那个手拿着缰绳驾御车马的人是谁?”

子路说:“是孔丘。”

长沮说;“是鲁国的孔丘吗?”

子路说:“是的。”

长沮说:“那他是早已知道渡口的位置了。”

子路再去问桀溺。桀溺说:“你是谁?”

子路说:“我是仲由。”

桀溺说:“你是鲁国孔丘的弟子吗?”

子路说:“是的。”

桀溺说:“天下到处都是像洪水一样混乱的情形,你与谁去改变它呢?况且你与其跟随孔子这样的避人之士,怎么比得上追随我们这些躲避社会的人呢?”桀溺用耰松土,仍旧不停地做田里的农活。

子路回来后把情况告诉了孔子。孔子怅然若失地说:“人是不能与飞禽走兽合群共处的,我如果不同世上的人群打交道,还与谁打交道呢?如果天下政治清明,我就不会与你们一道来参与变革了。”

长沮桀溺

三国魏·王粲[càn] 《从军诗》之一:“不能效沮溺,相随把锄犁。”

(不能学习长沮与桀溺,相互追随隐退将地耕。 )

?晋·陶潜《癸卯岁始春怀古田舍》:“耕种有时息,行者无问津。”

(耕种之余有歇息,没有行人来问津。)

?此典指长沮、桀溺两位隐士讽刺孔子挽救西周制度所作努力。后以此典比喻避世隐居的高士,或逃避世事之人。又作“效沮溺”、“问津”、“沮溺”、“津难问”、“耦耕身”、“沮溺耕”、“溺沮耕养”、“长沮耕”、“耦耕”、“耦耕夙约”。

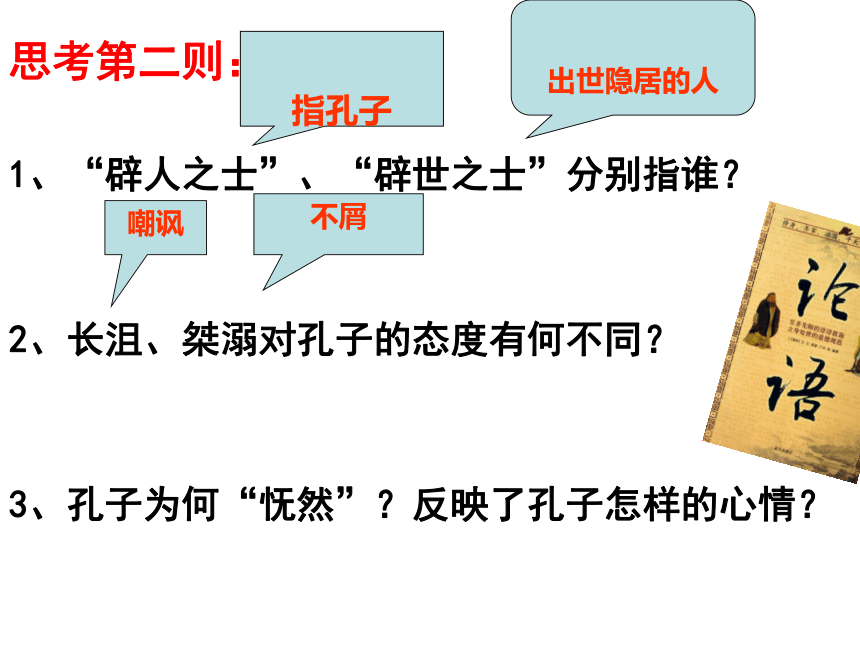

思考第二则:

1、“辟人之士”、“辟世之士”分别指谁?

2、长沮、桀溺对孔子的态度有何不同?

3、孔子为何“怃然”?反映了孔子怎样的心情?

指孔子

出世隐居的人

嘲讽

不屑

3、孔子为何“怃然”?反映了孔子怎样的心情?孔子怃然的心情出现在什么样的背景下呢?

?背景有二,一是“滔滔者天下皆是也,而谁以易之?”的背景。二是“且而与其从辟人之士也,岂若从辟世之士哉?”的背景。一个是天下到处都像洪水一样混乱的背景,一个是面对混乱,许多有能力的人选择隐于山林的背景。

?那么在这样的背景下孔子的“怃然”流露出他什么样的情感呢?

?心情:有不被人理解的“失落”;有无人可同行的“孤独”;有道之难行的“沉重”

精神

这一章反映了孔子关于社会改革的主观愿望和积极入世的思想。

儒家不倡导消极避世的做法,这与道家不同。儒家认为,即使不能齐家治国平天下,也要独善其身,做一个有道德修养的人。

孔子就是这样一位身体力行者。所以,他感到自己有一种社会责任心,正因为社会动乱、天下无道,他才与自己的弟子们不知辛苦地四处呼吁,以天下为己任,为社会改革而努力,这是一种可贵的忧患意识和历史责任感。

1【原文】

仪封人请见(xiàn),曰:“君子之至于斯也,吾未尝不得见也。”从者见之。出曰:“二三子何患于丧(sàng) 乎?天下之无道也久矣,天将以夫子为木铎(duó)。”

【译文】

仪这个地方镇守边界的长官请求把自己引见给孔子,他说:“凡是君子到这里来,我从没有见不到的。”孔子的随从学生把他引见给了孔子。他出来后(对孔子的学生们)说:“诸位何必为孔子丧失官位而担忧呢?天下没有德政已经很久了,上天将借孔夫子为圣人来宣扬大道。”

长沮(jù)、桀(jié)溺(nì) 耦(ǒu)而耕。孔子过之,使子路问津焉。

长沮曰:“夫执舆(yú) 者为谁?”

子路曰:“为孔丘。”

曰:“是鲁孔丘与(yú,同“欤”)?”

曰:“是也。”

曰:“是知津矣。”

问于桀溺。桀溺曰:“子为谁?”

曰:“为仲由。”

曰:“是孔丘之徒与?”

对曰:“然。”

曰:“滔滔者天下皆是也,而谁以易(yì)之?且而与其从辟 (bì)人之士也,岂若从辟世之士哉?”耰(yōu)而不辍(chuò)。

子路行以告。夫子怃(wǔ)然曰:“鸟兽不可与同群,吾非斯人之徒与而谁与?天下有道,丘不与易也。”

复习巩固

1. 通假字

(1)长沮、桀溺耦而

(2)是鲁孔丘与

(3)而谁与易之

(4)岂若从辟世之士哉

(“桀”同“杰”)

(“与”同“欤”,语气助词,吗)

(“而”同“尔”,你)

(“辟”同“避”,躲避)

2. 特殊句式

(1)二三子何患于丧乎?

(2)而谁以易之?

(3)吾非斯人之徒与而谁与?

(状语结构“于丧”后置。)

(谁,作介词“以”的宾语,前置。)

(谁,作介词“与”的宾语,前置。)

3【原文】

楚狂接舆歌而过孔子,曰:“凤兮凤兮!何德之衰?往者不可谏,来者犹可追。已而,已而!今之从政者殆(dài)而!”

孔子下,欲与之言。趋而辟(bì)之,不得与之言。

3【译文】

楚国的狂人接舆唱着歌从孔子的车旁走过,他唱道:“凤凰啊,凤凰啊,你的德行怎么这么衰弱呢?过去的已经无可挽回,未来的还来得及改正。算了吧,算了吧。现在参与政治事务的人很危险啊!”

孔子下车,想同他谈谈,他却快步走着躲避孔子,孔子没能和他交谈。

楚狂接舆

楚狂,楚人。昭王时,政令无常,乃披发佯狂不仕,时人谓之楚狂也。

(春秋时代楚国著名的隐士.姓陆,名通,字接舆.平时“躬耕以食”,因对当时社会不满,剪去头发,佯狂不仕,所以也被人们称为楚狂接舆. )

我本楚狂人,凤歌笑孔丘。

——李白《庐山谣寄卢侍御虚舟》

何人为我楚舞,听我楚狂声。

——辛弃疾《水调歌头·壬子被召端仁相饯席上作》

思考第三则:

1、从楚狂接舆的歌词中可看出接舆对孔子持什么态度?说说接舆歌中的弦外之音。

弦外之音——孔子啊,为什么你身处乱世却不知退隐,而非要去周游求仕呢,真是德行衰微啊!

婉劝

思考第三则:

1、从楚狂接舆的歌词中可看出接舆对孔子持什么态度?说说接舆歌中的弦外之音。

弦外之音——孔子啊,为什么你身处乱世却不知退隐,而非要去周游求仕呢,真是德行衰微啊!

2、从“孔子下,欲与之言”可以窥见孔子怎样的内心?

婉劝

3、接舆为何“趋而辟之”?

一方面是孔子卫道的坚定与自信,另一方面也可以体会到其不被世人理解的无奈与悲凉。

他懒得跟孔子讨论

【评析】

选文3既有接舆对孔子品格的虚假尊重,又有对孔子人生选择的讥讽;既有对孔子的最后规劝,也有对当时执政者的斥责。连用三个“而”表示斥责、贬斥之深。

能表现隐士对现实的不满,也表现孔子对隐士的尊重。

4、【原文】

子路从而后,遇丈人,以杖荷(hè)蓧(diào) 。子路问曰:“子见夫子乎?”

丈人曰:“四体不勤,五谷不分,孰为夫子?”植其杖而芸。

子路拱而立。

止子路宿,杀鸡为黍(shǔ) 而食(sì) 之。见其二子焉。

明日,子路行以告。子曰:“隐者也。”使子路反见之。至,则行矣。

子路曰:“不仕无义。长幼之节,不可废也;君臣之义,如之何其废之?欲洁其身,而乱大伦。君子之仕也,行其义也。道之不行,已知之矣。”

【译文】

子路跟随孔子出行,落在了后面,遇到一个老年男子,用拐杖挑着除草的工具。子路问道:“你看到我的老师吗?”

老丈说:“四肢不劳动,五谷分不清,谁是老师?”说完,便把他的拐杖插在田头去除草。

子路拱着手恭敬地站在一旁。

老年男子留子路到他家住宿,杀了鸡,做了小米饭给他吃,又叫两个儿子出来与子路见面。

第二天,子路赶上孔子,把这件事向他作了报告。孔子说:“这是个隐士啊。”叫子路回去再看看他。子路到了那里,老年男子已经走了。

子路说:“不出来做官,就是违背了臣对君应当秉持的政教伦理原则。长幼间的礼节是不可能废弃的;君臣间的关系怎么能废弃呢?老人家想要自身清白,却破坏了根本的君臣伦理关系。君子做官,只是为了实行君臣之义的。至于道的行不通,早就知道了。”

五谷

“五谷”在先秦经籍中是比较常见的词汇,诸如《管子·轻重己》:“宜获而不获,风雨将作,五谷以削,士兵零落。不获之害也。”,《庄子·逍遥游》:“藐姑射之山,有神人居焉。肌肤若冰雪,淖约若处子,不食五谷,吸风饮露。”,《周礼·天官·疾医》:“以五味、五谷、五药养其病。”,《孟子·滕文公上》:“树艺五谷,五谷熟而民人育。”等等。然而在先秦文学中,并没有对五谷具体明确,只是作为所有农作物的统称。

一直到了汉代,几位经学大师对“五谷”的注解也略有区别,大致有三种,

一种是东汉经学大师郑玄注:“五谷,麻、黍(shǔ) 、稷[jì] 、麦、豆也。”,

一种是东汉末年经学家赵岐注:“五谷谓稻、黍、稷、麦、菽[shū]也。”,

一种是东汉文学家王逸注:“五谷,稻、稷、麦、豆、麻也。”。

思考第四节:

1、“四体不勤,五谷不分”到底是说的谁?

是对孔子一味周游求仕,不事生产的讽刺。

2、荷蓧丈人为何先嘲讽后又留子路住下来?其用意是什么?

荷蓧丈人开始对子路很气愤,很骄傲,见子路对他恭恭敬敬,又热情地接待他。这是有用意的,是向子路展示田园生活的宁静、安闲、团聚。实际上也向子路表明自己的政治主张,即清静无为,隐居避安。

子路是如何评价这位丈人的行为的?

对他重视长幼之节表示肯定,但又对其废弃君臣大义,独善其身的作为表示反对,老丈与他的儿子的关系仍然保持,却抛弃了君臣之伦。这是儒家向来都不提倡的。 认为应该从政济世,知其不可而为之。

别裁:丈人是绝对的自由主义者,有学问,但对国家社会无贡献。子路从这个事上明白了一个道理:跟着孔子这个老师走路,永远都是自我牺牲,老师的思想很难实现,因为太多有学问的聪明人不淌社会这股浑水,做了隐士。

5、【原文】

子路宿于石门。晨门曰:“奚自?”子路曰:“自孔氏。”曰:“是知其不可而为之者与?”

【译文】

子路夜里住在石门,看门的人问:“从哪里来?”子路说:“从孔子那里来。”看门的人说:“是那个明知做不到却还要去做的人吗?”

5【评析】

“知其不可而为之”,这是做人的大道理。人要有一点锲而不舍的追求精神,许多事情都是经过艰苦努力和奋斗而得来的。孔子“知其不可而为之”,反映出他孜孜不倦的执着精神。从这位看门人的话中,我们也可以见出当时普通人对孔子的评论。

思考问题:

1、请根据课文用简洁的语言概括孔子的为人。

孔子知道时代不太平,难以实现心中的理想,但是他能够努力坚持去实现去维护思想的核心"礼"。

孔子的人生态度

积极入世;

勇于担当;

以天下为己任;

知其不可为而为之。

2、孔子与长沮、桀溺以及荷蓧丈人一类的人物有什么不同?

长沮、桀溺、荷蓧丈人因为世道太乱,选择避世,洁身自好,他们属于消极避世之人,不重视对社会道义的承担。

孔子知道世道不太平,但是他力图改变(积极入世),并且不屈不挠,更重视对社会道义的承担,自我的考虑较少。虽然有时候这种努力并没有起到什么效果,但是他的出发点和目的是应该值得肯定的。

延伸拓展

(一)在第四则中,孔子“使子路反见之”,想一想,如果你是子路,你会说些什么?

(二)你是如何理解子路“不仕无义”的思想的?这种观点在今天有什么样的现实意义?

(三)你如何理解孔子“知其不可而为之”的精神?联系古今,你还能想到哪些类似的人物素材?

总结本课的知识点:

1掌握下列通假字。

(1)仪封人请见:

“见”通“现”,引见之意。

(2)桀溺:

“桀”通“杰”,形容高大。

(3)是鲁孔丘与:

“与”通“欤”,句末语气词,表疑问。

(4)而谁以易之:

“而”通“尔”,第二人称代词。

(5)且而与其从辟人之士也:

“辟”通“避”。

(6)植其杖而芸:

“芸”通“耘”。

(7)使子路反见之:

“反”通“返”。

(1)长沮、桀溺耦而耕/子路拱而立

表修饰

你

表并列

罢了

表顺承

表顺承

表转折

(6)杀鸡为黍而食之

(7)欲洁其身,而乱大伦

(2)而谁与易之

(3)吾非斯人之徒与而谁与?

(4)已而、已而

(5)趋而避之

2、重点虚词“而”:

3、古今异义词:

(1)遇丈人:

古:老年男子 今:妻子的父亲

(2)明日:

古:第二天 今:明天

(3)不仕无义:

古:违背了臣对君应当秉持的政教伦理原则。

今:没有义气

4、词类活用:

(1)子路从而后

(名词活用作动词,落在后面。)

(2)孔子下

(名作动,下车)

(3)欲洁其身

(使动,使……保持清白)

(4)而乱大伦

(形使动,使……乱,破坏。)

广大附属实验学校 朱薇燕

《论语》是一部___体散文集,是孔子的___和______所辑录的孔子及其弟子的言行录。宋儒把《论语》和《___》《___》《___》合称为“四书”。

语录

门人

再传弟子

大学

中庸

孟子

论语:论lún:编纂。语:言论。

了解语录体的特点

主要体式有四种:

(1)直录孔子及其弟子的言论;

(2)答问体,即先指出问者及所问问题,然后记录孔子的回答;

(3)对话体,记录孔子跟弟子或其他人之间的对话经过情形;

(4)一边记叙事情的经过,一边记录孔子的言论。

如果天下太平,我就不会参与变革了。

不太平:群雄争霸、礼崩乐坏

1【原文】

仪封人请见(xiàn),曰:“君子之至于斯也,吾未尝不得见也。”从者见之。出曰:“二三子何患于丧(sàng) 乎?天下之无道也久矣,天将以夫子为木铎(duó)。”

【译文】

仪这个地方镇守边界的长官请求把自己引见给孔子,他说:“凡是君子到这里来,我从没有见不到的。”孔子的随从学生把他引见给了孔子。他出来后(对孔子的学生们)说:“诸位何必为孔子丧失官位而担忧呢?天下没有德政已经很久了,上天将借孔夫子为圣人来宣扬大道。”

木铎是铎的一种。中国古代用以警众的响器。流行于全国大部分地区。铎大约起源于夏商,是一种以金属为框的响器,也可以说就是一种铜质的铃铛,形如铙[náo] 、钲[zhēng]体腔内有舌可摇击发声。

由于木铎的使用常常与官方行为相联系,渐渐的,在它身上就附加诸多象征含义,比如把木铎比喻为宣扬上天旨意、权威学说的圣人、智者。

木铎

孔子在他所处的那个时代,已经是十分有影响的人,尤其是在礼制方面,信服孔子的人很多,仪封人便是其中之一。他在见孔子之后,就认为上天将以孔夫子为圣人号令天下,可见对孔子是佩服至极了。

借仪封之口,用“木铎”喻孔子,高度赞美孔子勇于担当的高尚精神。

——侧面烘托

思考

1、仪封人如何评价孔子?表现孔子的什么精神?

这里是如何刻画孔子形象的?

见后赞叹

请见之辞

仪封人请见

孔子精神

勇于担当

胸怀天下

长沮(jù)、桀(jié)溺(nì) 耦(ǒu)而耕。孔子过之,使子路问津焉。

长沮曰:“夫执舆(yú) 者为谁?”

子路曰:“为孔丘。”

曰:“是鲁孔丘与(yú,同“欤”)?”

曰:“是也。”

曰:“是知津矣。”

问于桀溺。桀溺曰:“子为谁?”

曰:“为仲由。”

曰:“是孔丘之徒与?”

对曰:“然。”

曰:“滔滔者天下皆是也,而谁以易(yì)之?且而与其从辟 (bì)人之士也,岂若从辟世之士哉?”耰(yōu)而不辍(chuò)。

子路行以告。夫子怃(wǔ)然曰:“鸟兽不可与同群,吾非斯人之徒与而谁与?天下有道,丘不与易也。”

2【译文】

长沮、桀溺(两个在水洼地里劳动的高大魁梧的人)并力一起耕种,孔子路过,让子路去寻问渡口在哪里。

长沮问子路:“那个手拿着缰绳驾御车马的人是谁?”

子路说:“是孔丘。”

长沮说;“是鲁国的孔丘吗?”

子路说:“是的。”

长沮说:“那他是早已知道渡口的位置了。”

子路再去问桀溺。桀溺说:“你是谁?”

子路说:“我是仲由。”

桀溺说:“你是鲁国孔丘的弟子吗?”

子路说:“是的。”

桀溺说:“天下到处都是像洪水一样混乱的情形,你与谁去改变它呢?况且你与其跟随孔子这样的避人之士,怎么比得上追随我们这些躲避社会的人呢?”桀溺用耰松土,仍旧不停地做田里的农活。

子路回来后把情况告诉了孔子。孔子怅然若失地说:“人是不能与飞禽走兽合群共处的,我如果不同世上的人群打交道,还与谁打交道呢?如果天下政治清明,我就不会与你们一道来参与变革了。”

长沮桀溺

三国魏·王粲[càn] 《从军诗》之一:“不能效沮溺,相随把锄犁。”

(不能学习长沮与桀溺,相互追随隐退将地耕。 )

?晋·陶潜《癸卯岁始春怀古田舍》:“耕种有时息,行者无问津。”

(耕种之余有歇息,没有行人来问津。)

?此典指长沮、桀溺两位隐士讽刺孔子挽救西周制度所作努力。后以此典比喻避世隐居的高士,或逃避世事之人。又作“效沮溺”、“问津”、“沮溺”、“津难问”、“耦耕身”、“沮溺耕”、“溺沮耕养”、“长沮耕”、“耦耕”、“耦耕夙约”。

思考第二则:

1、“辟人之士”、“辟世之士”分别指谁?

2、长沮、桀溺对孔子的态度有何不同?

3、孔子为何“怃然”?反映了孔子怎样的心情?

指孔子

出世隐居的人

嘲讽

不屑

3、孔子为何“怃然”?反映了孔子怎样的心情?孔子怃然的心情出现在什么样的背景下呢?

?背景有二,一是“滔滔者天下皆是也,而谁以易之?”的背景。二是“且而与其从辟人之士也,岂若从辟世之士哉?”的背景。一个是天下到处都像洪水一样混乱的背景,一个是面对混乱,许多有能力的人选择隐于山林的背景。

?那么在这样的背景下孔子的“怃然”流露出他什么样的情感呢?

?心情:有不被人理解的“失落”;有无人可同行的“孤独”;有道之难行的“沉重”

精神

这一章反映了孔子关于社会改革的主观愿望和积极入世的思想。

儒家不倡导消极避世的做法,这与道家不同。儒家认为,即使不能齐家治国平天下,也要独善其身,做一个有道德修养的人。

孔子就是这样一位身体力行者。所以,他感到自己有一种社会责任心,正因为社会动乱、天下无道,他才与自己的弟子们不知辛苦地四处呼吁,以天下为己任,为社会改革而努力,这是一种可贵的忧患意识和历史责任感。

1【原文】

仪封人请见(xiàn),曰:“君子之至于斯也,吾未尝不得见也。”从者见之。出曰:“二三子何患于丧(sàng) 乎?天下之无道也久矣,天将以夫子为木铎(duó)。”

【译文】

仪这个地方镇守边界的长官请求把自己引见给孔子,他说:“凡是君子到这里来,我从没有见不到的。”孔子的随从学生把他引见给了孔子。他出来后(对孔子的学生们)说:“诸位何必为孔子丧失官位而担忧呢?天下没有德政已经很久了,上天将借孔夫子为圣人来宣扬大道。”

长沮(jù)、桀(jié)溺(nì) 耦(ǒu)而耕。孔子过之,使子路问津焉。

长沮曰:“夫执舆(yú) 者为谁?”

子路曰:“为孔丘。”

曰:“是鲁孔丘与(yú,同“欤”)?”

曰:“是也。”

曰:“是知津矣。”

问于桀溺。桀溺曰:“子为谁?”

曰:“为仲由。”

曰:“是孔丘之徒与?”

对曰:“然。”

曰:“滔滔者天下皆是也,而谁以易(yì)之?且而与其从辟 (bì)人之士也,岂若从辟世之士哉?”耰(yōu)而不辍(chuò)。

子路行以告。夫子怃(wǔ)然曰:“鸟兽不可与同群,吾非斯人之徒与而谁与?天下有道,丘不与易也。”

复习巩固

1. 通假字

(1)长沮、桀溺耦而

(2)是鲁孔丘与

(3)而谁与易之

(4)岂若从辟世之士哉

(“桀”同“杰”)

(“与”同“欤”,语气助词,吗)

(“而”同“尔”,你)

(“辟”同“避”,躲避)

2. 特殊句式

(1)二三子何患于丧乎?

(2)而谁以易之?

(3)吾非斯人之徒与而谁与?

(状语结构“于丧”后置。)

(谁,作介词“以”的宾语,前置。)

(谁,作介词“与”的宾语,前置。)

3【原文】

楚狂接舆歌而过孔子,曰:“凤兮凤兮!何德之衰?往者不可谏,来者犹可追。已而,已而!今之从政者殆(dài)而!”

孔子下,欲与之言。趋而辟(bì)之,不得与之言。

3【译文】

楚国的狂人接舆唱着歌从孔子的车旁走过,他唱道:“凤凰啊,凤凰啊,你的德行怎么这么衰弱呢?过去的已经无可挽回,未来的还来得及改正。算了吧,算了吧。现在参与政治事务的人很危险啊!”

孔子下车,想同他谈谈,他却快步走着躲避孔子,孔子没能和他交谈。

楚狂接舆

楚狂,楚人。昭王时,政令无常,乃披发佯狂不仕,时人谓之楚狂也。

(春秋时代楚国著名的隐士.姓陆,名通,字接舆.平时“躬耕以食”,因对当时社会不满,剪去头发,佯狂不仕,所以也被人们称为楚狂接舆. )

我本楚狂人,凤歌笑孔丘。

——李白《庐山谣寄卢侍御虚舟》

何人为我楚舞,听我楚狂声。

——辛弃疾《水调歌头·壬子被召端仁相饯席上作》

思考第三则:

1、从楚狂接舆的歌词中可看出接舆对孔子持什么态度?说说接舆歌中的弦外之音。

弦外之音——孔子啊,为什么你身处乱世却不知退隐,而非要去周游求仕呢,真是德行衰微啊!

婉劝

思考第三则:

1、从楚狂接舆的歌词中可看出接舆对孔子持什么态度?说说接舆歌中的弦外之音。

弦外之音——孔子啊,为什么你身处乱世却不知退隐,而非要去周游求仕呢,真是德行衰微啊!

2、从“孔子下,欲与之言”可以窥见孔子怎样的内心?

婉劝

3、接舆为何“趋而辟之”?

一方面是孔子卫道的坚定与自信,另一方面也可以体会到其不被世人理解的无奈与悲凉。

他懒得跟孔子讨论

【评析】

选文3既有接舆对孔子品格的虚假尊重,又有对孔子人生选择的讥讽;既有对孔子的最后规劝,也有对当时执政者的斥责。连用三个“而”表示斥责、贬斥之深。

能表现隐士对现实的不满,也表现孔子对隐士的尊重。

4、【原文】

子路从而后,遇丈人,以杖荷(hè)蓧(diào) 。子路问曰:“子见夫子乎?”

丈人曰:“四体不勤,五谷不分,孰为夫子?”植其杖而芸。

子路拱而立。

止子路宿,杀鸡为黍(shǔ) 而食(sì) 之。见其二子焉。

明日,子路行以告。子曰:“隐者也。”使子路反见之。至,则行矣。

子路曰:“不仕无义。长幼之节,不可废也;君臣之义,如之何其废之?欲洁其身,而乱大伦。君子之仕也,行其义也。道之不行,已知之矣。”

【译文】

子路跟随孔子出行,落在了后面,遇到一个老年男子,用拐杖挑着除草的工具。子路问道:“你看到我的老师吗?”

老丈说:“四肢不劳动,五谷分不清,谁是老师?”说完,便把他的拐杖插在田头去除草。

子路拱着手恭敬地站在一旁。

老年男子留子路到他家住宿,杀了鸡,做了小米饭给他吃,又叫两个儿子出来与子路见面。

第二天,子路赶上孔子,把这件事向他作了报告。孔子说:“这是个隐士啊。”叫子路回去再看看他。子路到了那里,老年男子已经走了。

子路说:“不出来做官,就是违背了臣对君应当秉持的政教伦理原则。长幼间的礼节是不可能废弃的;君臣间的关系怎么能废弃呢?老人家想要自身清白,却破坏了根本的君臣伦理关系。君子做官,只是为了实行君臣之义的。至于道的行不通,早就知道了。”

五谷

“五谷”在先秦经籍中是比较常见的词汇,诸如《管子·轻重己》:“宜获而不获,风雨将作,五谷以削,士兵零落。不获之害也。”,《庄子·逍遥游》:“藐姑射之山,有神人居焉。肌肤若冰雪,淖约若处子,不食五谷,吸风饮露。”,《周礼·天官·疾医》:“以五味、五谷、五药养其病。”,《孟子·滕文公上》:“树艺五谷,五谷熟而民人育。”等等。然而在先秦文学中,并没有对五谷具体明确,只是作为所有农作物的统称。

一直到了汉代,几位经学大师对“五谷”的注解也略有区别,大致有三种,

一种是东汉经学大师郑玄注:“五谷,麻、黍(shǔ) 、稷[jì] 、麦、豆也。”,

一种是东汉末年经学家赵岐注:“五谷谓稻、黍、稷、麦、菽[shū]也。”,

一种是东汉文学家王逸注:“五谷,稻、稷、麦、豆、麻也。”。

思考第四节:

1、“四体不勤,五谷不分”到底是说的谁?

是对孔子一味周游求仕,不事生产的讽刺。

2、荷蓧丈人为何先嘲讽后又留子路住下来?其用意是什么?

荷蓧丈人开始对子路很气愤,很骄傲,见子路对他恭恭敬敬,又热情地接待他。这是有用意的,是向子路展示田园生活的宁静、安闲、团聚。实际上也向子路表明自己的政治主张,即清静无为,隐居避安。

子路是如何评价这位丈人的行为的?

对他重视长幼之节表示肯定,但又对其废弃君臣大义,独善其身的作为表示反对,老丈与他的儿子的关系仍然保持,却抛弃了君臣之伦。这是儒家向来都不提倡的。 认为应该从政济世,知其不可而为之。

别裁:丈人是绝对的自由主义者,有学问,但对国家社会无贡献。子路从这个事上明白了一个道理:跟着孔子这个老师走路,永远都是自我牺牲,老师的思想很难实现,因为太多有学问的聪明人不淌社会这股浑水,做了隐士。

5、【原文】

子路宿于石门。晨门曰:“奚自?”子路曰:“自孔氏。”曰:“是知其不可而为之者与?”

【译文】

子路夜里住在石门,看门的人问:“从哪里来?”子路说:“从孔子那里来。”看门的人说:“是那个明知做不到却还要去做的人吗?”

5【评析】

“知其不可而为之”,这是做人的大道理。人要有一点锲而不舍的追求精神,许多事情都是经过艰苦努力和奋斗而得来的。孔子“知其不可而为之”,反映出他孜孜不倦的执着精神。从这位看门人的话中,我们也可以见出当时普通人对孔子的评论。

思考问题:

1、请根据课文用简洁的语言概括孔子的为人。

孔子知道时代不太平,难以实现心中的理想,但是他能够努力坚持去实现去维护思想的核心"礼"。

孔子的人生态度

积极入世;

勇于担当;

以天下为己任;

知其不可为而为之。

2、孔子与长沮、桀溺以及荷蓧丈人一类的人物有什么不同?

长沮、桀溺、荷蓧丈人因为世道太乱,选择避世,洁身自好,他们属于消极避世之人,不重视对社会道义的承担。

孔子知道世道不太平,但是他力图改变(积极入世),并且不屈不挠,更重视对社会道义的承担,自我的考虑较少。虽然有时候这种努力并没有起到什么效果,但是他的出发点和目的是应该值得肯定的。

延伸拓展

(一)在第四则中,孔子“使子路反见之”,想一想,如果你是子路,你会说些什么?

(二)你是如何理解子路“不仕无义”的思想的?这种观点在今天有什么样的现实意义?

(三)你如何理解孔子“知其不可而为之”的精神?联系古今,你还能想到哪些类似的人物素材?

总结本课的知识点:

1掌握下列通假字。

(1)仪封人请见:

“见”通“现”,引见之意。

(2)桀溺:

“桀”通“杰”,形容高大。

(3)是鲁孔丘与:

“与”通“欤”,句末语气词,表疑问。

(4)而谁以易之:

“而”通“尔”,第二人称代词。

(5)且而与其从辟人之士也:

“辟”通“避”。

(6)植其杖而芸:

“芸”通“耘”。

(7)使子路反见之:

“反”通“返”。

(1)长沮、桀溺耦而耕/子路拱而立

表修饰

你

表并列

罢了

表顺承

表顺承

表转折

(6)杀鸡为黍而食之

(7)欲洁其身,而乱大伦

(2)而谁与易之

(3)吾非斯人之徒与而谁与?

(4)已而、已而

(5)趋而避之

2、重点虚词“而”:

3、古今异义词:

(1)遇丈人:

古:老年男子 今:妻子的父亲

(2)明日:

古:第二天 今:明天

(3)不仕无义:

古:违背了臣对君应当秉持的政教伦理原则。

今:没有义气

4、词类活用:

(1)子路从而后

(名词活用作动词,落在后面。)

(2)孔子下

(名作动,下车)

(3)欲洁其身

(使动,使……保持清白)

(4)而乱大伦

(形使动,使……乱,破坏。)

同课章节目录