2020年全国中考生物试题分类(4)——生物与环境(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2020年全国中考生物试题分类(4)——生物与环境(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 122.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-02-05 15:55:47 | ||

图片预览

文档简介

2020年全国中考生物试题分类(4)——生物与环境

一.生物的特征(共19小题)

1.(2020?莱芜区)在我国北方,梧桐树到了秋天会落叶,这体现了生物的哪些特征( )

①具有生长现象

②能排出体内产生的废物

③具有应激性

④能适应环境

⑤能繁殖后代

⑥具有遗传和变异现象

A.①②③ B.①②⑥ C.②③④ D.③④⑤

2.(2020?天水)“苔花如米小,也学牡丹开”,其中包含的生物基本特征是( )

A.生物能进行呼吸

B.生物有变异的特性

C.生物能繁殖

D.生物能排出体内产生的废物

3.(2020?株洲)下列属于生物的是( )

A.能歌善舞的机器人

B.从小长大的钟乳石

C.堆积的越来越高的珊瑚礁

D.枯木上生长的蘑菇

4.(2020?湘西州)草履虫从含盐的水滴中游向清水滴的现象叫( )

A.呼吸 B.生长现象 C.应激性 D.繁殖

5.(2020?兰州)下列古诗描述的现象中,不包含生命现象的是( )

A.满园春色关不住,一枝红杏出墙来

B.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

C.飞流直下三千尺,疑是银河落九天

D.穿花蛱蝶深深见,点水蜻蜓款款飞

6.(2020?宜昌)下列有关生物(现象)的实例及特征的描述,对应正确的是( )

A.争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭﹣﹣生物都有繁殖现象

B.蜻蜓点水﹣﹣生物能对外界刺激作出反应

C.庄稼一枝花,全靠肥当家﹣﹣生物的生活需要营养

D.新冠病毒﹣﹣生物都是由细胞构成的

7.(2020?云南)下列不属于生命现象的是( )

A.铁树开花 B.蚂蚁搬家 C.阳光灿烂 D.猫捉老鼠

8.(2020?潍坊)同一株水毛茛,裸露在空气中的叶和浸在水中的叶,能表现出两种不同的叶形,这体现了生物基本特征的( )

A.能够生长和发育 B.能对各种刺激作出反应

C.具有新陈代谢现象 D.对环境有一定的适应性

9.(2020?东营)下列诗词中所描述的生命现象与所体现的生物的特征,不相符的是( )

选项

诗词

生物的特征

A

穿花蛱蝶深深见,点水蜻蜓款款飞

生长发育

B

春色满园关不住,一枝红杏出墙来

对外界刺激作出反应

C

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥

能繁殖

D

芳林新叶催陈叶,流水前波让后波

排出体内的废物

A.A B.B C.C D.D

10.(2020?昆明)病毒、细菌、真菌共有的特征是( )

A.个体都很微小 B.一定含有机物

C.无成形的细胞核 D.均能引起传染病

11.(2020?通辽)一粒种子能够长成参天大树,池塘中的小鱼可以长成大鱼,我们从婴儿到成年,这些现象所体现的生物特征是( )

A.能进行呼吸 B.能变异

C.能生长 D.对外界刺激作出反应

12.(2020?深圳)下列诗词中描述了生命现象的是( )

A.床前明月光,疑是地上霜

B.苔花如米小,也学牡丹开

C.潮平两岸阔,风正一帆悬

D.海上生明月,天涯共此时

13.(2020?郴州)生物有许多区别于非生物的特征。下列属于生物的是( )

A.地衣 B.机器人 C.钟乳石 D.煮熟的鸡蛋

14.(2020?娄底)“红豆生南国,春来发几枝”体现的生物特征是( )

A.遗传 B.繁殖 C.生长 D.变异

15.(2020?烟台)掌握生物学的思想方法有助于我们更好地理解生命世界。生物体诸多生命活动之间存在着对立统一的关系,下列不属于对立统一观的是( )

A.光合作用与呼吸作用 B.生长与繁殖

C.遗传与变异 D.吸收与排泄

16.(2020?邵阳)下列物体中,不属于生物的是( )

A.新冠病毒 B.流感病毒

C.烟草花叶病毒 D.电脑病毒

17.(2020?绥化)俗话说“民以食为天”。这里体现的生物特征是( )

A.生物的生活需要营养

B.生物都有遗传和变异的特性

C.生物能排出身体内产生的废物

D.生物能生长和繁殖

18.(2020?河南)生物学是研究生命现象和生命活动规律的科学。下列属于生命现象的是( )

A.冰雪消融 B.昼夜交替 C.母鸡下蛋 D.电闪雷鸣

19.(2020?台州)碰碰香是一种常见的室内盆裁植物,因触碰后可散发出令人舒适的香气而得名,其香气具有提神醒脑、驱避蚊虫的作用。碰碰香受到外力触碰时会释放香味,这种现象属于植物的 性。

二.环境对生物的影响(共11小题)

20.(2020?天水)下列语句中,不能体现生物因素对生物影响的是( )

A.“一山难容二虎”

B.“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”

C.“螳螂捕蝉,黄雀在后”

D.“种豆南山下,草盛豆苗稀”

21.(2020?资阳)造成“桔生淮南为橘,生于淮北为枳”和“春兰秋菊,夏荷冬梅”这两种生物现象差异的生态因素依次是( )

A.温度和水分 B.温度和光 C.水分和光 D.土壤和温度

22.(2020?资阳)下列属于生物因素对生物影响的是( )

A.清明雨纷纷,植树又造林

B.种豆南山下,草盛豆苗稀

C.春分麦起身,肥水要跟紧

D.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

23.(2020?宜昌)能依次体现温度、水分、光、生物等因素对生物生活的影响顺序是( )

①荒漠中仙人掌叶片退化为刺;

②草尽狐兔愁;

③春江水暖鸭先知;

④蟑螂喜欢在夜间活动。

A.①③②④ B.①③④② C.③①②④ D.③①④②

24.(2020?济宁)许多成语或诗句中蕴含着一定的生物学道理。以下成语或诗句中的现象与影响因素对应不合理的是( )

选项

成语或诗句

影响因素

A

千里之堤,溃于蚁穴

生物

B

人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

温度

C

种豆南山下,草盛豆苗稀

土壤

D

春色满园关不住,一枝红杏出墙来

光照

A.A B.B C.C D.D

25.(2020?乐山)对“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”中描述的自然现象,合理的生物学解释是( )

A.生物影响环境的结果

B.桃树在生态系统中属于消费者

C.温度影响生物的结果

D.桃树不能适应“山寺”环境

26.(2020?海南)下列各项中不能直接体现温度对生物影响的是( )

A.橘生淮南则为橘,橘生淮北则为枳

B.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

C.竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知

D.雨露滋润禾苗壮,万物生长靠太阳

27.(2020?通辽)下列有关生物与环境的叙述错误的是( )

A.沙漠上到处是不毛之地,只有靠近水源的地方出现绿洲,这说明水分对植物的分布有影响

B.生物必须适应环境才能生存下去,生物在适应环境的同时,也在影响和改变着环境

C.环境中影响生物生活和分布的因素叫生态因素

D.影响生物生活的生态因素只有阳光、温度、水、空气等非生物因素

28.(2020?湘潭)民间有“春兰秋菊,南橘北梨”之说,造成这种差异的生态因素依次是( )

A.光照和温度 B.温度和水分 C.水分和光照 D.水分和温度

29.(2020?青岛)下列诗句中最能体现出光对植物生长影响的是( )

A.春色满园关不住,一枝红杏出墙来

B.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

C.竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知

D.停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花

30.(2020?巴中)生物生活在环境中,会和环境产生相互影响。环境中,影响生物形态、生理、分布的因素称为生态因素,这个因素可以分为 因素和 因素。

三.生物对环境的适应(共5小题)

31.(2020?葫芦岛)比目鱼栖息海底,成鱼的两只眼睛生在一侧,这种现象体现生物与环境的关系是( )

A.生物适应环境 B.生物影响环境

C.环境影响生物 D.相互依赖

32.(2020?天水)下列现象中不能说明生物与环境相适应的是( )

A.仙人掌的叶变成了刺状

B.变色龙的体色能随环境的变化而变化

C.蚯蚓的活动使土壤更肥沃

D.枯叶蝶的外形像一片枯叶

33.(2020?海南)下列生物与环境的关系实例中,哪项描述与其他三项不同( )

A.仙人掌叶特化为刺 B.竹节虫与竹枝相似

C.蚯蚓改良土壤 D.企鹅皮下脂肪很厚

34.(2020?菏泽)生物既能适应环境,又能影响环境。下列说法不符合这一观点的是( )

A.蕨类植物有了真正的根和输导组织,适应陆地生活的能力较强

B.每天光照时间超过14小时,油菜才能形成花芽

C.蚯蚓的活动能使土壤疏松,并能提高土壤肥力

D.鲫鱼用鳃呼吸,用鳍游泳,适于生活在水中

35.(2020?陕西)下列选项中体现了生物适应环境的是( )

A.仙人球的叶变成刺状,以减少水分的散失

B.千里之堤,溃于蚁穴

C.过度放牧,破坏草场

D.大树底下好乘凉

四.生物对环境的影响(共5小题)

36.(2020?常德)生物与环境的关系非常密切,下列属于生物影响环境的实例是( )

A.生在青草丛中的蝗虫呈绿色

B.枯叶蝶的形状很像枯叶

C.生在风口上的松树长成了旗形

D.炎热的夏天,大树下非常凉爽

37.(2020?淄博)下列生物与环境的关系中,与其他三项不同的是( )

A.植被丰富的树林中空气清新

B.人类工业生产排放污染物,造成酸雨

C.深山阴湿的岩石上长有苔藓

D.地衣加速岩石风化,促进土壤层形成

38.(2020?赤峰)生物既能适应环境,也能影响环境。下列现象中,能体现生物影响环境的是( )

A.荒漠中的骆驼刺根系发达

B.水质污染造成赤潮

C.蚯蚓能疏松土壤,提高土壤肥力

D.鼠妇生活在阴暗的环境中

39.(2020?江西)“海岸卫士”﹣﹣红树林能在海水环境中生长,又能保护海岸免受风浪的侵蚀,这体现了生物与环境的关系是( )

A.生物适应环境

B.生物影响环境

C.环境影响生物

D.生物既能适应环境,又能影响环境

40.(2020?荆门)生物圈中,生物与环境的关系主要有:生物影响环境,生物适应环境,环境影响生物等。生物与环境的相互作用共同造就了今天欣欣向荣的生物圈。请分析下列事例,回答问题。

(1)“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。”这句诗体现了生物与环境的关系是 。

(2)“千里之堤,溃于蚁穴。”这句成语体现了生物与环境的关系是 。

(3)“种豆南山下,草盛豆苗稀。”这句诗中,草与豆苗的关系是 。

(4)荒漠中沙棘的地下根长度是地上部分的十多倍,莲“中通外直”,其地下茎和荷叶中都有贯通的气腔,上述事例体现出生物与环境的关系是 。

五.生物和生物之间有密切的联系(共6小题)

41.(2020?大庆)“螳螂捕蝉,黄雀在后”体现了生物之间的哪种关系( )

A.合作 B.食物网 C.捕食 D.竞争

42.(2020?石家庄)豆科植物供给根瘤菌有机物,根瘤菌供给豆科植物氮肥,二者之间的种间关系属于( )

A.捕食 B.竞争 C.共生 D.寄生

43.(2020?郴州)“螳螂捕蝉,黄雀在后”这句谚语生动地反映了不同生物之间的哪种关系( )

A.合作 B.竞争 C.捕食 D.寄生

44.(2020?长沙)《齐民要术》是我国古代的农业百科全书,对世界农业科学史产生了重要的影响。其中对菜地的管理有“有草锄之”的论述。种菜要锄草,因为杂草与蔬菜之间的关系是( )

A.竞争 B.合作 C.寄生 D.共生

45.(2020?安徽)稻田养鱼既能提高经济效益,又能保护环境。稻田为鱼提供适宜的生长环境,鱼以杂草、害虫、浮游植物和浮游动物等为食,鱼的粪便可作为肥料。下列相关叙述正确的是( )

A.水稻和杂草之间是合作关系

B.浮游植物、浮游动物和鱼是消费者

C.鱼捕食害虫,可减少水稻虫害发生

D.稻田中没有分解者,物质不能循环

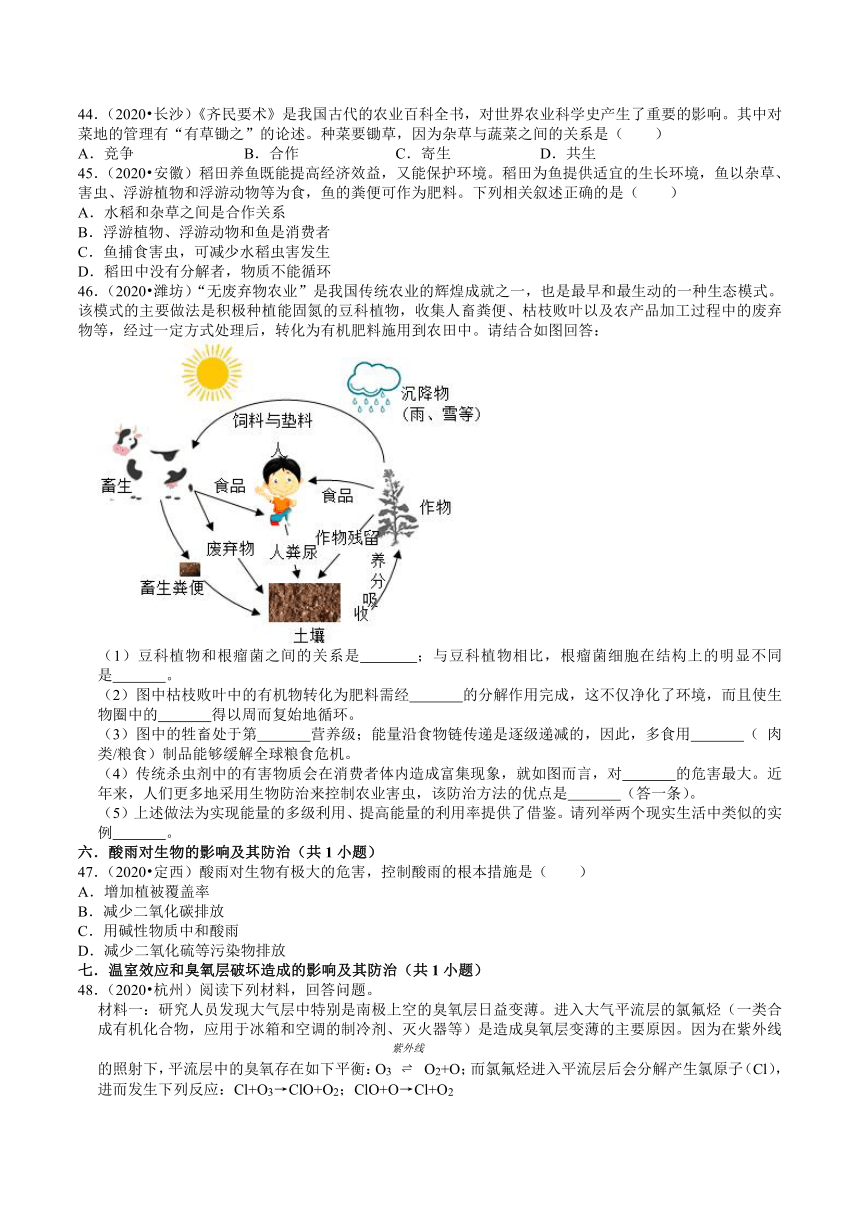

46.(2020?潍坊)“无废弃物农业”是我国传统农业的辉煌成就之一,也是最早和最生动的一种生态模式。该模式的主要做法是积极种植能固氮的豆科植物,收集人畜粪便、枯枝败叶以及农产品加工过程中的废弃物等,经过一定方式处理后,转化为有机肥料施用到农田中。请结合如图回答:

(1)豆科植物和根瘤菌之间的关系是 ;与豆科植物相比,根瘤菌细胞在结构上的明显不同是 。

(2)图中枯枝败叶中的有机物转化为肥料需经 的分解作用完成,这不仅净化了环境,而且使生物圈中的 得以周而复始地循环。

(3)图中的牲畜处于第 营养级;能量沿食物链传递是逐级递减的,因此,多食用 ( 肉类/粮食)制品能够缓解全球粮食危机。

(4)传统杀虫剂中的有害物质会在消费者体内造成富集现象,就如图而言,对 的危害最大。近年来,人们更多地采用生物防治来控制农业害虫,该防治方法的优点是 (答一条)。

(5)上述做法为实现能量的多级利用、提高能量的利用率提供了借鉴。请列举两个现实生活中类似的实例 。

六.酸雨对生物的影响及其防治(共1小题)

47.(2020?定西)酸雨对生物有极大的危害,控制酸雨的根本措施是( )

A.增加植被覆盖率

B.减少二氧化碳排放

C.用碱性物质中和酸雨

D.减少二氧化硫等污染物排放

七.温室效应和臭氧层破坏造成的影响及其防治(共1小题)

48.(2020?杭州)阅读下列材料,回答问题。

材料一:研究人员发现大气层中特别是南极上空的臭氧层日益变薄。进入大气平流层的氯氟烃(一类合成有机化合物,应用于冰箱和空调的制冷剂、灭火器等)是造成臭氧层变薄的主要原因。因为在紫外线的照射下,平流层中的臭氧存在如下平衡:O3?紫外线O2+O;而氯氟烃进入平流层后会分解产生氯原子(Cl),进而发生下列反应:Cl+O3→ClO+O2;ClO+O→Cl+O2

研究表明:平流层中1个氯原子大约可以破坏1×105个臭氧分子。

(1)如果某区域上空的臭氧急剧减少,导致该区域内大量生物在短时间内死亡,则该区域生态系统的自动调节能力会发生怎样的变化? 。

材料二:近地面处臭氧是一种空气污染物,其含量过高会对人体的呼吸道产生刺激作用,影响肺部功能;还会刺激、损伤眼睛,导致视力下降。

(2)如果近地面处臭氧含量过高,将直接导致下列哪一类疾病增加? 。

A.呼吸道疾病 B.血液传染病 C.糖尿病

八.生态因素(共2小题)

49.(2020?铜仁市)环境中影响生物形态、生理、分布的因素叫做生态因素。生态因素分为 和 。

50.(2020?大庆)(1)环境中影响生物的生活和分布的因素叫做 ,可分为非生物因素和生物因素两类。

(2)在种子的结构中, 是新植物的幼体,由胚芽、胚轴、胚根和子叶组成。

(3)花的主要结构是 。

(4)幼根的生长一方面要靠 细胞的分裂增加细胞的数量;另一方面要靠伸长区细胞的体积的增大。

2020年全国中考生物试题分类(4)——生物与环境

参考答案与试题解析

一.生物的特征(共19小题)

1.【解答】解:在我国北方,梧桐树一到冬天就落叶,说明了生物能排出身体内产生的废物,能够对外界刺激做出反应,具有应激性,这是梧桐对低温环境的适应。

故选:C。

2.【解答】解:苔花有茎和叶,没有真正的根,植株矮小,属于苔藓植物;牡丹具有根、茎、叶、花、果实和种子六大器官,属于被子植物,能开花结果,而苔藓不能。二者包含的生物特征是生物都能繁殖。

故选:C。

3.【解答】解:ABC、能歌善舞的机器人、从小长大的钟乳石、堆积的越来越高的珊瑚礁,都不具有生物的特征,都不属于生物,ABC不符合题意;

D、枯木上生长的蘑菇,具有生物的特征,属于生物,D符合题意。

故选:D。

4.【解答】解:生物能对外界刺激作出反应,草履虫从含盐的水滴中游向清水滴的现象体现了生物能对外界刺激作出反应,即应激性。

故选:C。

5.【解答】解:满园春色关不住,一枝红杏出墙来的红杏、人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开中的红杏、穿花蛱蝶深深见,点水蜻蜓款款飞中的蜻蜓都是生物具有有生命现象,而飞流直下三千尺,疑是银河落九天是自然现象,不属于生命现象。

故选:C。

6.【解答】解:A、“争渡、争渡,惊起一滩鸥鹭”体现的是生物能对外界刺激作出反应,错误。

B、蜻蜓点水体现了生物能繁殖,错误。

C、庄稼一枝花,全靠肥当家体现了生物的生活需要营养,正确。

D、除病毒以外,生物都是由细胞构成的,新冠病毒无细胞结构,错误。

故选:C。

7.【解答】解:A、铁树开花,是植物的繁殖现象,属于生命现象;不合题意;

B、蚂蚁具有生物的特征,属于生物,蚂蚁搬家属于生命现象;不合题意;

C、太阳不具有生长、繁殖等生物特征,不属于生物,阳光灿烂不属于生命现象;符合题意;

D、猫捉老鼠是动物的捕食行为,属于生命现象;不合题意;

故选:C.

8.【解答】解:同一株水毛茛,裸露在空气中的叶与浸在水中的叶形态不同,该株水毛茛的基因型没有发生改变,是环境影响了性状表现。体现了生物对环境有一定的适应性。

故选:D。

9.【解答】解:A、蜻蜓点水是蜻蜓在产卵,说明生物能够繁殖,A符合题意;

B、红杏伸出墙外是受墙外阳光刺激引起的,说明生物能够对外界刺激作出反应,B不符合题意;

C、鸟的繁殖行为包括:求偶、交配、筑巢、产卵、孵化、育雏几个阶段。“春燕啄春泥”描写了燕子繁殖行为中的筑巢行为,说明生物能繁殖,C不符合题意;

D、“新叶催陈叶”,树木落叶,说明生物能排出体内的废物,D不符合题意。

故选:A。

10.【解答】解:A、一般病毒、细菌、真菌的个体很微小,但是有些真菌个体很大,如蘑菇,灵芝等,A错误;

B、细菌,真菌和病毒组成成分中一定含有机物,B正确;

C、细菌没有成形的细胞核、真菌有成形的细胞核,病毒没有细胞结构,C错误;

D、病毒、细菌、真菌不一定能引起传染病,如用酵母菌可以制馒头,D错误。

故选:B。

11.【解答】解:生物能生长和繁殖,一粒种子能够长成参天大树,池塘中的小鱼可以长成大鱼,我们从婴儿到成年,这些现象体现了生物能生长的特征。

故选:C。

12.【解答】解:床前明月光,疑是地上霜、潮平两岸阔,风正一帆悬、海上生明月,天涯共此时都不是描述了生命现象,而苔花如米小,也学牡丹开描写了生命现象。

故选:B。

13.【解答】解:A、地衣具有呼吸、排泄、生长和繁殖等生命现象,因此属于生物。

BCD、机器人、钟乳石、煮熟的鸡蛋,不具有生长和繁殖等生物特征,因此不是生物;

故选:A。

14.【解答】解:“红豆生南国,春来发几枝”体现了生物能够生长。

故选:C。

15.【解答】解:光合作用与呼吸作用、遗传与变异、吸收与排泄都属于对立统一观,而生长与繁殖是并列关系,不属于对立统一观,可见B正确。

故选:B。

16.【解答】解:新冠病毒、流感病毒、烟草花叶病毒都具有能进行呼吸、能生长和繁殖等生物的特征,都属于生物,而电脑病毒不具有生物的特征,不属于生物。

故选:D。

17.【解答】解:生物的生活需要营养,“民以食为天”就是体现出生物的生活需要营养的生物特征。

故选:A。

18.【解答】解:A、冰雪消融、昼夜交替、电闪雷鸣都属于自然现象,ABD错误;

C、母鸡下蛋说明生物能繁殖,属于生命现象,C正确。

故选:C。

19.【解答】解:碰碰香受到外力触碰时会释放香味,这种现象说明生物具有应激性,能对外界刺激作出反应。

故答案为:应激。

二.环境对生物的影响(共11小题)

20.【解答】解:A、“一山不容二虎”的大体意思是两只老虎为争夺领地、食物、配偶等争斗,属于攻击行为,属于生物对生物的影响,能体现生物因素对生物影响,A不符合题意;

B、人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开,是环境因素温度对生物的影响,不能体现生物因素对生物影响,B符合题意;

C、螳螂捕蝉揭示的是动物之间的捕食关系,即吃与被吃的关系,在成语“螳螂捕蝉”中,形成的食物链应为:树→蝉→螳螂,能体现生物因素对生物影响,C不符合题意。

D、草和豆苗相互争夺营养物质和生存空间等,因此属于竞争关系,所以“种豆南山下,草盛豆苗稀”。诗句中体现出豆苗与杂草间的生物关系是竞争关系,能体现生物因素对生物影响,D不符合题意。

故选:B。

21.【解答】解:“桔生淮南为橘,生于淮北为枳”,柑橘是热带水果,它的生长需要较高的温度,南方温度高适合柑橘生长;而北方温度较低,不适宜柑橘生长,会影响柑橘的色泽、口感品质。因此,影响“南橘北枳”现象的主要非生物因素是温度。

“春兰秋菊,夏荷冬梅“这一句可以说指不同季节里,不同的植物会开花,这是与光照直接相关的,也就是植物生理学所说的光周期,兰花在春天开花原因是春分后光照变长,这时适合的光周期促使开花,而菊是短日照植物,每天光照时间变短,反而有利于开花,“春兰秋菊”主要是春季和秋季的光照强度不同的影响。

故选:B。

22.【解答】解:A、清明雨纷纷,植树又造林,体现了水对生物的影响,水属于非生物因素,不是生物因素,A不正确;

B、草是生物,因此种豆南山下,草盛豆苗稀,属于生物因素对生物的影响,B正确;

C、春分麦起身,肥水要跟紧,体现了水对生物的影响,水属于非生物因素,不是生物因素,C不正确;

D、人间不四月芳菲尽,山寺桃花始盛开,体现了温度对生物的影响,温度属于非生物因素,不是生物因素,D不正确。

故选:B。

23.【解答】解:①仙人掌叶片退化为刺,降低叶的蒸腾作用,减少水的散失,茎肉质可以保存较多的水分,适应干旱的沙漠环境;

②兔以草为食,狐以兔为食,所以“草尽狐兔愁”,主要体现了生物对生物的影响;

③春江水暖鸭先知是非生物因素温度对生物的影响环境;

④白天和夜晚主要的差别是光照强度不同,因此,“蟑螂喜欢在夜间活动”,这种差别主要是光照不同造成的。

故能依次体现温度、水分、光、生物等因素对生物影响的排列组合是③①④②。

故选:D。

24.【解答】解:A、千里之堤,毁于蚁穴。是白蚁在大堤内挖洞影响了大堤的牢固性,体现了生物对环境的影响。正确

B、“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,表明环境影响生物的生长开花等,海拔每升高1千米气温下降6℃左右,因此山上的温度比山下低,山上的桃花比山下的开的晚。才有了“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”的自然现象,造成这一差异的环境因素是温度。正确

C、豆苗与草,相互争夺阳光、水分、无机盐和生存的空间等,属于生物因素对生物影响的竞争关系。错误

D、红杏伸出墙外是受墙外阳光刺激引起的,说明生物能够对外界刺激作出反应,具有应激性。正确

故选:C。

25.【解答】解:“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,原因是海拔每升高1千米气温下降6℃左右,因此山上的温度比山下低,山上的桃花比山下的开的晚,才有了“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”的自然现象,体现了环境因素温度影响生物的结果。

故选:C。

26.【解答】解:A、“橘生淮南则为橘,橘生淮北则为枳”,橘喜欢生长在温度较高的南方如淮南,若在温度较低的北方种植橘的品质不好,主要是因为北方温度较低,温度是影响柑桔分布的主要非生物因素,A不符合题意;

B、“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,海拔每升高1千米气温下降6℃左右,因此山上的温度比山下低,山上的桃花比山下的开的晚,造成这一差异的环境因素是气温,B不符合题意;

C、“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”,意思是春天温度升高,鸭子开始下水游泳,体现了温度对生物的影响,C不符合题意;

D、雨露滋润禾苗壮,万物生长靠太阳说明生物生长需要水分和光照,D符合题意。

故选:D。

27.【解答】解:A、沙漠上到处是不毛之地,只有靠近水源的地方出现绿洲,这说明水分对植物的分布有影响,说明生物的生活受环境的影响。A正确;

B、生物在适应环境得以生存的同时,能不断地影响环境并改变环境。B正确;

C、环境中影响生物生活的各种因素叫生态因素,分为非生物因素和生物因素。C正确;

D、影响生物生活的环境因素可以分为两类:一类是光、温度、水、空气等非生物因素,另一类是生物因素。D错误。

故选:D。

28.【解答】解:“春兰秋菊“这一句可以说指不同季节里,不同的植物会开花,这是与光照直接相关的,也就是植物生理学所说的光周期,兰花在春天开花原因是春分后光照变长,这时适合的光周期促使开花,而菊是短日照植物,每天光照时间变短,反而有利于开花,“春兰秋菊”主要是春季和秋季的光照强度不同的影响。

“南橘北梨“是由于温度的原因,橘在北方的温度下是不能生长的,而梨也无法适应南方过热的温度环境,所以两种情况都会使橘或梨长势不好,而且不结果或结果风味不佳“南橘北梨”主要是受南北温度的不同造成的。

故选:A。

29.【解答】解:A、春天气温回升,“满园春色关不住,一枝红杏出墙来”的生态因素主要是温度,产生这一现象的非生物因素主要是非生物因素阳光对生物的影响,A正确;

B、“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,表明环境影响生物的生长开花等,海拔每升高1千米气温下降6℃左右,因此山上的温度比山下低,山上的桃花比山下的开的晚,才有了“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”的自然现象,造成这一差异的环境因素是温度,B错误;

C、“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”,意思是春天温度升高,鸭子开始下水游泳,体现了温度对生物的影响,C错误;

D、“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”,这句诗描述的是非生物因素温度影响了枫林叶色变化的影响,D错误。

故选:A。

30.【解答】解:环境中影响生物形态、生理和分布的各种因素叫做生态因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所有生物,包括同种和不同种的生物个体。

故答案为:生物;非生物。

三.生物对环境的适应(共5小题)

31.【解答】解:生物只有适应环境才能生存繁衍,也就是说,自然界中的每种生物对环境都有一定的适应性,否则早就被淘汰了。比目鱼的两只眼睛是长在一边的,这是长期以来对环境逐渐适应的结果,与其生活习性相适应。

故选:A。

32.【解答】解:A、仙人掌,叶片退化成刺,可以降低蒸腾作用,减少水分的散失,适应干旱缺水的沙漠环境,说明了生物对环境的适应,A正确;

B、变色龙的体色随环境颜色而变化,目的是为了与环境颜色一致,避免敌害发现,属于保护色,是生物对环境的一种适应,B正确。

C、蚯蚓能疏松土壤,蚯蚓在土壤中钻洞,使土壤疏松,有利于根的生长,体现了生物对环境土壤的影响,C错误;

D、枯叶蝶的体色与体形与一片枯叶非常相似,目的是为了与环境颜色一致,避免敌害发现,属于保护色,是生物对环境的一种适应,D正确。

故选:C。

33.【解答】解:ABD、仙人掌叶特化为刺、竹节虫与竹的枝叶相似、企鹅皮下脂肪很厚,都是生物适应环境;C、蚯蚓改良土壤是生物影响环境,与其他三项不同,C符合题意。

故选:C。

34.【解答】解:A、蕨类植物有了真正的根和输导组织,适应陆地生活的能力较强,说明生物能适应环境,A不符合题意;

B、每天光照时间超过14小时,油菜才能形成花芽,说明环境影响生物,B符合题意;

C、蚯蚓的活动能使土壤疏松,并能提高土壤肥力,说明生物影响环境,C不符合题意;

D、鲫鱼用鳃呼吸,用鳍游泳,适于生活在水中,说明生物能适应环境,D不符合题意。

故选:B。

35.【解答】解:A、仙人掌的叶变成了叶刺,可以降低蒸腾作用,减少水分的散失,适应干旱缺水的沙漠环境,A符合题意;

B、蚂蚁在大堤内挖穴活动导致大堤的牢固性降低,洪水来临时容易溃堤。表明生物蚂蚁对环境大堤的影响,因此“千里之堤毁于蚁穴”这是生物对环境的影响,B不符合题意;

C、过度放牧,破坏草场,导致草原荒漠化,体现生物对环境的影响,C不符合题意;

D、大树底下好乘凉,是大树的蒸腾作用可以增加大气的湿度,降低温度,同时大树遮阴,也能降低温度,大树还能进行光合作用释放氧气,使树下氧气较多,因此大树下空气凉爽、湿润、清新好乘凉,体现了生物对环境的影响,D不符合题意。

故选:A。

四.生物对环境的影响(共5小题)

36.【解答】解:A、蝗虫的体色与环境的颜色相一致,不易被敌害发现,有利于避敌和取食,是蝗虫对环境的适应,A不符合题意;

B、枯叶蝶停在树上像枯叶,与环境颜色一致,不易被敌害发现而生存下来,是枯叶蝶对环境的适应,B不符合题意;

C、生在风口上的松树长成了旗形体现了环境因素中非生物因素风对生物的影响,C不符合题意;

D、夏天的大树下比较凉快,是因为大树的蒸腾作用可以增加大气的湿度,降低温度,同时大树遮阴,也能降低温度,大树还能进行光合作用释放氧气,使树下氧气较多,因此大树下空气凉爽、湿润、清新好乘凉,体现了生物对环境的影响,D符合题意。

故选:D。

37.【解答】解:植被丰富的树林中空气清新、人类工业生产排放污染物,造成酸雨、地衣加速岩石风化,促进土壤层形成都属于生物影响环境;而深山阴湿的岩石上长有苔藓属于生物适应环境,C符合题意。

故选:C。

38.【解答】解:A、荒漠地区干旱缺水,不适于植物生长,因此荒漠中生物种类稀少,是环境影响生物,A不符合题意;

B、水质污染造成赤潮,鱼虾等海洋生物大量死亡,给捕捞业和养殖业带来巨大损失,是环境影响生物,B不符合题意;

C、蚯蚓的活动使得土壤变得肥沃和疏松,是生物对环境的影响,C符合题意;

D、鼠妇生活在阴暗的环境中,是生物对阴暗环境的一种适应,D不符合题意。

故选:C。

39.【解答】解:红树植物具有密集而发达的支柱根,牢牢扎入淤泥中形成稳固的支架,使红树在海浪的冲击下屹立不倒,同时也保护了海岸免受风浪的侵蚀,国此红树林被称为“海岸卫士”。这说明生物既能适应环境又能影响环境。

故选:D。

40.【解答】解:(1)“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,这个诗句体现出的山寺中的桃花由于受温度的影响而晚开放的现象,体现了环境对生物的影响。

(2)“千里之堤,溃于蚁穴”指的是一个小小的蚂蚁洞,可以使千里长堤溃决,说明了生物对环境的影响。

(3)草与豆,相互争夺阳光、水分、无机盐和生存的空间等,所以“种豆南山下,草盛豆苗稀”,体现了杂草与豆苗的关系是竞争。

(4)沙棘的地下根长度是地上部分高度的十多倍,适于在干旱环境中生活,说明生物适应环境。

故答案为:(1)环境影响生物;

(2)生物影响环境;

(3)竞争;

(4)生物适应环境。

五.生物和生物之间有密切的联系(共6小题)

41.【解答】解:“螳螂捕蝉,黄雀在后”意思是螳螂在前面捕食蝉,黄雀在后面捕食螳螂。“螳螂捕蝉,黄雀在后”揭示的是动物之间的捕食关系,即吃与被吃的关系,在“螳螂捕蝉,黄雀在后”这一成语中,形成的食物链应为:树→蝉→螳螂→黄雀。综上所述,C正确。

故选:C。

42.【解答】解:有些细菌与植物共同生活在一起,相互依赖,彼此有利,一旦分开,两者都要受到很大影响,甚至不能生活而死亡,这就是共生。根瘤菌生活在豆科植物的根部,它为植物固定空气中的氮气,转变为植物能够吸收的含氮物质,被植物利用;而根瘤菌生活所需要的有机物是植物进行光合作用储存的有机物。二者互惠互利,共同生活,属于共生关系。

故选:C。

43.【解答】解:“螳螂捕蝉,黄雀在后。”体现了生物与生物之间的捕食关系,螳螂和蝉,螳螂吃蝉是为了获取食物维持生存,属于捕食关系;黄雀和螳螂,黄雀吃螳螂是为了获取食物维持生存,属于捕食关系。其食物链是:树→蝉→螳螂→黄雀。

故选:C.

44.【解答】解:杂草与蔬菜之间,相互争夺阳光、水分、无机盐和生存的空间,属于竞争关系。

故选:A。

45.【解答】解:A、水稻和杂草之间是竞争关系,A错误;

B、浮游植物是生产者,浮游动物和鱼是消费者,B错误;

C、鱼捕食害虫,可减少水稻虫害发生。利于增产,C正确;

D、稻田是一个生态系统,有分解者,物质能循环,D错误。

故选:C。

46.【解答】解:(1)根瘤菌是细菌,根瘤菌与豆科植物生活在一起,相互依赖,彼此有利。因此它们之间的这种关系是共生关系。根瘤菌与植物细胞共有的结构是细胞壁、细胞膜和细胞质,根瘤菌是细菌,没有成形的细胞核,植物细胞具有成形的细胞核。

(2)在自然界中的物质循环中,细菌、真菌把动植物的有机物分解成二氧化碳、水和无机盐,这些物质又能被植物吸收和利用,进而制造有机物。可见细菌和真菌属于分解者,促进和物质的循环。

(3)该生态系统中的食物链有:作物→人,作物→牲畜→人。可见牲畜是第二营养级。能量沿食物链传递是逐级递减的,要想缓解粮食危机应该减少能量的消耗,可通过缩短食物链的方式。因此多食用粮食制品能够缓解全球粮食危机。

(4)根据生物富集现象,有害物质沿着食物链逐渐积累,越往食物链的末端,有害物质越多,人在食物链的最末端,受到的危害最大。采用生物防治来控制农业害虫,可减少农药带来的环境污染。

(5)为实现能量的多级利用、提高能量的利用率,应禁止焚烧秸秆,利用人畜粪便和秸秆生产沼气,垃圾发电,秸秆生产酒精等。

故答案为:(1)共生;没有成形的细胞核;

(2)分解者;物质;

(3)二;粮食;

(4)人;不污染环境;

(5)利用人畜粪便和秸秆生产沼气。

六.酸雨对生物的影响及其防治(共1小题)

47.【解答】解:酸雨主要是人为地向大气中排放大量的酸性气体如二氧化硫、氮氧化物等造成的。控制酸雨的根本措施在于减少二氧化硫和氮氧化物等污染物的排放。

故选:D。

七.温室效应和臭氧层破坏造成的影响及其防治(共1小题)

48.【解答】解:(1)如果某区域上空的臭氧急剧减少,导致该区域内大量生物在短时间内死亡,导致生态系统的自我调节能力减弱。

(2)臭氧层破坏对人类的影响:过量的太阳紫外线辐射对人类健康最直接的危害是破坏脱氧核糖核酸(即DNA),而DNA的损伤会导致癌症。在和紫外线辐射有关的诸多病症中,尤为引人注意的是晒斑,它被认为是引起皮肤癌的主要原因。损害眼睛(角膜和晶状体),从而增加白内障患者。危害免疫系统,增加传染疾病的发病率,如流行性感冒和疤疹等,并减弱接种疫苗的效果。可见A符合题意。

故答案为:(1)减弱

(2)A

八.生态因素(共2小题)

49.【解答】解:环境中影响生物生活和分布的因素称为生态因素,可以分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素包括:种内关系和种间关系。

故答案为:生物因素;非生物因素。(顺序可颠倒)

50.【解答】解:(1)环境中影响生物的生活和分布的因素叫做生态因素,可分为非生物因素和生物因素两类。

(2)在种子的结构中,胚是新植物的幼体,由胚芽、胚轴、胚根和子叶组成。

(3)花的主要结构是雄蕊和雌蕊。

(4)幼根的生长一方面要靠分生区细胞的分裂增加细胞的数量;另一方面要靠伸长区细胞的体积的增大。

故答案为:(1)生态因素

(2)胚

(3)雄蕊和雌蕊

(4)分生区

一.生物的特征(共19小题)

1.(2020?莱芜区)在我国北方,梧桐树到了秋天会落叶,这体现了生物的哪些特征( )

①具有生长现象

②能排出体内产生的废物

③具有应激性

④能适应环境

⑤能繁殖后代

⑥具有遗传和变异现象

A.①②③ B.①②⑥ C.②③④ D.③④⑤

2.(2020?天水)“苔花如米小,也学牡丹开”,其中包含的生物基本特征是( )

A.生物能进行呼吸

B.生物有变异的特性

C.生物能繁殖

D.生物能排出体内产生的废物

3.(2020?株洲)下列属于生物的是( )

A.能歌善舞的机器人

B.从小长大的钟乳石

C.堆积的越来越高的珊瑚礁

D.枯木上生长的蘑菇

4.(2020?湘西州)草履虫从含盐的水滴中游向清水滴的现象叫( )

A.呼吸 B.生长现象 C.应激性 D.繁殖

5.(2020?兰州)下列古诗描述的现象中,不包含生命现象的是( )

A.满园春色关不住,一枝红杏出墙来

B.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

C.飞流直下三千尺,疑是银河落九天

D.穿花蛱蝶深深见,点水蜻蜓款款飞

6.(2020?宜昌)下列有关生物(现象)的实例及特征的描述,对应正确的是( )

A.争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭﹣﹣生物都有繁殖现象

B.蜻蜓点水﹣﹣生物能对外界刺激作出反应

C.庄稼一枝花,全靠肥当家﹣﹣生物的生活需要营养

D.新冠病毒﹣﹣生物都是由细胞构成的

7.(2020?云南)下列不属于生命现象的是( )

A.铁树开花 B.蚂蚁搬家 C.阳光灿烂 D.猫捉老鼠

8.(2020?潍坊)同一株水毛茛,裸露在空气中的叶和浸在水中的叶,能表现出两种不同的叶形,这体现了生物基本特征的( )

A.能够生长和发育 B.能对各种刺激作出反应

C.具有新陈代谢现象 D.对环境有一定的适应性

9.(2020?东营)下列诗词中所描述的生命现象与所体现的生物的特征,不相符的是( )

选项

诗词

生物的特征

A

穿花蛱蝶深深见,点水蜻蜓款款飞

生长发育

B

春色满园关不住,一枝红杏出墙来

对外界刺激作出反应

C

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥

能繁殖

D

芳林新叶催陈叶,流水前波让后波

排出体内的废物

A.A B.B C.C D.D

10.(2020?昆明)病毒、细菌、真菌共有的特征是( )

A.个体都很微小 B.一定含有机物

C.无成形的细胞核 D.均能引起传染病

11.(2020?通辽)一粒种子能够长成参天大树,池塘中的小鱼可以长成大鱼,我们从婴儿到成年,这些现象所体现的生物特征是( )

A.能进行呼吸 B.能变异

C.能生长 D.对外界刺激作出反应

12.(2020?深圳)下列诗词中描述了生命现象的是( )

A.床前明月光,疑是地上霜

B.苔花如米小,也学牡丹开

C.潮平两岸阔,风正一帆悬

D.海上生明月,天涯共此时

13.(2020?郴州)生物有许多区别于非生物的特征。下列属于生物的是( )

A.地衣 B.机器人 C.钟乳石 D.煮熟的鸡蛋

14.(2020?娄底)“红豆生南国,春来发几枝”体现的生物特征是( )

A.遗传 B.繁殖 C.生长 D.变异

15.(2020?烟台)掌握生物学的思想方法有助于我们更好地理解生命世界。生物体诸多生命活动之间存在着对立统一的关系,下列不属于对立统一观的是( )

A.光合作用与呼吸作用 B.生长与繁殖

C.遗传与变异 D.吸收与排泄

16.(2020?邵阳)下列物体中,不属于生物的是( )

A.新冠病毒 B.流感病毒

C.烟草花叶病毒 D.电脑病毒

17.(2020?绥化)俗话说“民以食为天”。这里体现的生物特征是( )

A.生物的生活需要营养

B.生物都有遗传和变异的特性

C.生物能排出身体内产生的废物

D.生物能生长和繁殖

18.(2020?河南)生物学是研究生命现象和生命活动规律的科学。下列属于生命现象的是( )

A.冰雪消融 B.昼夜交替 C.母鸡下蛋 D.电闪雷鸣

19.(2020?台州)碰碰香是一种常见的室内盆裁植物,因触碰后可散发出令人舒适的香气而得名,其香气具有提神醒脑、驱避蚊虫的作用。碰碰香受到外力触碰时会释放香味,这种现象属于植物的 性。

二.环境对生物的影响(共11小题)

20.(2020?天水)下列语句中,不能体现生物因素对生物影响的是( )

A.“一山难容二虎”

B.“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”

C.“螳螂捕蝉,黄雀在后”

D.“种豆南山下,草盛豆苗稀”

21.(2020?资阳)造成“桔生淮南为橘,生于淮北为枳”和“春兰秋菊,夏荷冬梅”这两种生物现象差异的生态因素依次是( )

A.温度和水分 B.温度和光 C.水分和光 D.土壤和温度

22.(2020?资阳)下列属于生物因素对生物影响的是( )

A.清明雨纷纷,植树又造林

B.种豆南山下,草盛豆苗稀

C.春分麦起身,肥水要跟紧

D.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

23.(2020?宜昌)能依次体现温度、水分、光、生物等因素对生物生活的影响顺序是( )

①荒漠中仙人掌叶片退化为刺;

②草尽狐兔愁;

③春江水暖鸭先知;

④蟑螂喜欢在夜间活动。

A.①③②④ B.①③④② C.③①②④ D.③①④②

24.(2020?济宁)许多成语或诗句中蕴含着一定的生物学道理。以下成语或诗句中的现象与影响因素对应不合理的是( )

选项

成语或诗句

影响因素

A

千里之堤,溃于蚁穴

生物

B

人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

温度

C

种豆南山下,草盛豆苗稀

土壤

D

春色满园关不住,一枝红杏出墙来

光照

A.A B.B C.C D.D

25.(2020?乐山)对“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”中描述的自然现象,合理的生物学解释是( )

A.生物影响环境的结果

B.桃树在生态系统中属于消费者

C.温度影响生物的结果

D.桃树不能适应“山寺”环境

26.(2020?海南)下列各项中不能直接体现温度对生物影响的是( )

A.橘生淮南则为橘,橘生淮北则为枳

B.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

C.竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知

D.雨露滋润禾苗壮,万物生长靠太阳

27.(2020?通辽)下列有关生物与环境的叙述错误的是( )

A.沙漠上到处是不毛之地,只有靠近水源的地方出现绿洲,这说明水分对植物的分布有影响

B.生物必须适应环境才能生存下去,生物在适应环境的同时,也在影响和改变着环境

C.环境中影响生物生活和分布的因素叫生态因素

D.影响生物生活的生态因素只有阳光、温度、水、空气等非生物因素

28.(2020?湘潭)民间有“春兰秋菊,南橘北梨”之说,造成这种差异的生态因素依次是( )

A.光照和温度 B.温度和水分 C.水分和光照 D.水分和温度

29.(2020?青岛)下列诗句中最能体现出光对植物生长影响的是( )

A.春色满园关不住,一枝红杏出墙来

B.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

C.竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知

D.停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花

30.(2020?巴中)生物生活在环境中,会和环境产生相互影响。环境中,影响生物形态、生理、分布的因素称为生态因素,这个因素可以分为 因素和 因素。

三.生物对环境的适应(共5小题)

31.(2020?葫芦岛)比目鱼栖息海底,成鱼的两只眼睛生在一侧,这种现象体现生物与环境的关系是( )

A.生物适应环境 B.生物影响环境

C.环境影响生物 D.相互依赖

32.(2020?天水)下列现象中不能说明生物与环境相适应的是( )

A.仙人掌的叶变成了刺状

B.变色龙的体色能随环境的变化而变化

C.蚯蚓的活动使土壤更肥沃

D.枯叶蝶的外形像一片枯叶

33.(2020?海南)下列生物与环境的关系实例中,哪项描述与其他三项不同( )

A.仙人掌叶特化为刺 B.竹节虫与竹枝相似

C.蚯蚓改良土壤 D.企鹅皮下脂肪很厚

34.(2020?菏泽)生物既能适应环境,又能影响环境。下列说法不符合这一观点的是( )

A.蕨类植物有了真正的根和输导组织,适应陆地生活的能力较强

B.每天光照时间超过14小时,油菜才能形成花芽

C.蚯蚓的活动能使土壤疏松,并能提高土壤肥力

D.鲫鱼用鳃呼吸,用鳍游泳,适于生活在水中

35.(2020?陕西)下列选项中体现了生物适应环境的是( )

A.仙人球的叶变成刺状,以减少水分的散失

B.千里之堤,溃于蚁穴

C.过度放牧,破坏草场

D.大树底下好乘凉

四.生物对环境的影响(共5小题)

36.(2020?常德)生物与环境的关系非常密切,下列属于生物影响环境的实例是( )

A.生在青草丛中的蝗虫呈绿色

B.枯叶蝶的形状很像枯叶

C.生在风口上的松树长成了旗形

D.炎热的夏天,大树下非常凉爽

37.(2020?淄博)下列生物与环境的关系中,与其他三项不同的是( )

A.植被丰富的树林中空气清新

B.人类工业生产排放污染物,造成酸雨

C.深山阴湿的岩石上长有苔藓

D.地衣加速岩石风化,促进土壤层形成

38.(2020?赤峰)生物既能适应环境,也能影响环境。下列现象中,能体现生物影响环境的是( )

A.荒漠中的骆驼刺根系发达

B.水质污染造成赤潮

C.蚯蚓能疏松土壤,提高土壤肥力

D.鼠妇生活在阴暗的环境中

39.(2020?江西)“海岸卫士”﹣﹣红树林能在海水环境中生长,又能保护海岸免受风浪的侵蚀,这体现了生物与环境的关系是( )

A.生物适应环境

B.生物影响环境

C.环境影响生物

D.生物既能适应环境,又能影响环境

40.(2020?荆门)生物圈中,生物与环境的关系主要有:生物影响环境,生物适应环境,环境影响生物等。生物与环境的相互作用共同造就了今天欣欣向荣的生物圈。请分析下列事例,回答问题。

(1)“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。”这句诗体现了生物与环境的关系是 。

(2)“千里之堤,溃于蚁穴。”这句成语体现了生物与环境的关系是 。

(3)“种豆南山下,草盛豆苗稀。”这句诗中,草与豆苗的关系是 。

(4)荒漠中沙棘的地下根长度是地上部分的十多倍,莲“中通外直”,其地下茎和荷叶中都有贯通的气腔,上述事例体现出生物与环境的关系是 。

五.生物和生物之间有密切的联系(共6小题)

41.(2020?大庆)“螳螂捕蝉,黄雀在后”体现了生物之间的哪种关系( )

A.合作 B.食物网 C.捕食 D.竞争

42.(2020?石家庄)豆科植物供给根瘤菌有机物,根瘤菌供给豆科植物氮肥,二者之间的种间关系属于( )

A.捕食 B.竞争 C.共生 D.寄生

43.(2020?郴州)“螳螂捕蝉,黄雀在后”这句谚语生动地反映了不同生物之间的哪种关系( )

A.合作 B.竞争 C.捕食 D.寄生

44.(2020?长沙)《齐民要术》是我国古代的农业百科全书,对世界农业科学史产生了重要的影响。其中对菜地的管理有“有草锄之”的论述。种菜要锄草,因为杂草与蔬菜之间的关系是( )

A.竞争 B.合作 C.寄生 D.共生

45.(2020?安徽)稻田养鱼既能提高经济效益,又能保护环境。稻田为鱼提供适宜的生长环境,鱼以杂草、害虫、浮游植物和浮游动物等为食,鱼的粪便可作为肥料。下列相关叙述正确的是( )

A.水稻和杂草之间是合作关系

B.浮游植物、浮游动物和鱼是消费者

C.鱼捕食害虫,可减少水稻虫害发生

D.稻田中没有分解者,物质不能循环

46.(2020?潍坊)“无废弃物农业”是我国传统农业的辉煌成就之一,也是最早和最生动的一种生态模式。该模式的主要做法是积极种植能固氮的豆科植物,收集人畜粪便、枯枝败叶以及农产品加工过程中的废弃物等,经过一定方式处理后,转化为有机肥料施用到农田中。请结合如图回答:

(1)豆科植物和根瘤菌之间的关系是 ;与豆科植物相比,根瘤菌细胞在结构上的明显不同是 。

(2)图中枯枝败叶中的有机物转化为肥料需经 的分解作用完成,这不仅净化了环境,而且使生物圈中的 得以周而复始地循环。

(3)图中的牲畜处于第 营养级;能量沿食物链传递是逐级递减的,因此,多食用 ( 肉类/粮食)制品能够缓解全球粮食危机。

(4)传统杀虫剂中的有害物质会在消费者体内造成富集现象,就如图而言,对 的危害最大。近年来,人们更多地采用生物防治来控制农业害虫,该防治方法的优点是 (答一条)。

(5)上述做法为实现能量的多级利用、提高能量的利用率提供了借鉴。请列举两个现实生活中类似的实例 。

六.酸雨对生物的影响及其防治(共1小题)

47.(2020?定西)酸雨对生物有极大的危害,控制酸雨的根本措施是( )

A.增加植被覆盖率

B.减少二氧化碳排放

C.用碱性物质中和酸雨

D.减少二氧化硫等污染物排放

七.温室效应和臭氧层破坏造成的影响及其防治(共1小题)

48.(2020?杭州)阅读下列材料,回答问题。

材料一:研究人员发现大气层中特别是南极上空的臭氧层日益变薄。进入大气平流层的氯氟烃(一类合成有机化合物,应用于冰箱和空调的制冷剂、灭火器等)是造成臭氧层变薄的主要原因。因为在紫外线的照射下,平流层中的臭氧存在如下平衡:O3?紫外线O2+O;而氯氟烃进入平流层后会分解产生氯原子(Cl),进而发生下列反应:Cl+O3→ClO+O2;ClO+O→Cl+O2

研究表明:平流层中1个氯原子大约可以破坏1×105个臭氧分子。

(1)如果某区域上空的臭氧急剧减少,导致该区域内大量生物在短时间内死亡,则该区域生态系统的自动调节能力会发生怎样的变化? 。

材料二:近地面处臭氧是一种空气污染物,其含量过高会对人体的呼吸道产生刺激作用,影响肺部功能;还会刺激、损伤眼睛,导致视力下降。

(2)如果近地面处臭氧含量过高,将直接导致下列哪一类疾病增加? 。

A.呼吸道疾病 B.血液传染病 C.糖尿病

八.生态因素(共2小题)

49.(2020?铜仁市)环境中影响生物形态、生理、分布的因素叫做生态因素。生态因素分为 和 。

50.(2020?大庆)(1)环境中影响生物的生活和分布的因素叫做 ,可分为非生物因素和生物因素两类。

(2)在种子的结构中, 是新植物的幼体,由胚芽、胚轴、胚根和子叶组成。

(3)花的主要结构是 。

(4)幼根的生长一方面要靠 细胞的分裂增加细胞的数量;另一方面要靠伸长区细胞的体积的增大。

2020年全国中考生物试题分类(4)——生物与环境

参考答案与试题解析

一.生物的特征(共19小题)

1.【解答】解:在我国北方,梧桐树一到冬天就落叶,说明了生物能排出身体内产生的废物,能够对外界刺激做出反应,具有应激性,这是梧桐对低温环境的适应。

故选:C。

2.【解答】解:苔花有茎和叶,没有真正的根,植株矮小,属于苔藓植物;牡丹具有根、茎、叶、花、果实和种子六大器官,属于被子植物,能开花结果,而苔藓不能。二者包含的生物特征是生物都能繁殖。

故选:C。

3.【解答】解:ABC、能歌善舞的机器人、从小长大的钟乳石、堆积的越来越高的珊瑚礁,都不具有生物的特征,都不属于生物,ABC不符合题意;

D、枯木上生长的蘑菇,具有生物的特征,属于生物,D符合题意。

故选:D。

4.【解答】解:生物能对外界刺激作出反应,草履虫从含盐的水滴中游向清水滴的现象体现了生物能对外界刺激作出反应,即应激性。

故选:C。

5.【解答】解:满园春色关不住,一枝红杏出墙来的红杏、人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开中的红杏、穿花蛱蝶深深见,点水蜻蜓款款飞中的蜻蜓都是生物具有有生命现象,而飞流直下三千尺,疑是银河落九天是自然现象,不属于生命现象。

故选:C。

6.【解答】解:A、“争渡、争渡,惊起一滩鸥鹭”体现的是生物能对外界刺激作出反应,错误。

B、蜻蜓点水体现了生物能繁殖,错误。

C、庄稼一枝花,全靠肥当家体现了生物的生活需要营养,正确。

D、除病毒以外,生物都是由细胞构成的,新冠病毒无细胞结构,错误。

故选:C。

7.【解答】解:A、铁树开花,是植物的繁殖现象,属于生命现象;不合题意;

B、蚂蚁具有生物的特征,属于生物,蚂蚁搬家属于生命现象;不合题意;

C、太阳不具有生长、繁殖等生物特征,不属于生物,阳光灿烂不属于生命现象;符合题意;

D、猫捉老鼠是动物的捕食行为,属于生命现象;不合题意;

故选:C.

8.【解答】解:同一株水毛茛,裸露在空气中的叶与浸在水中的叶形态不同,该株水毛茛的基因型没有发生改变,是环境影响了性状表现。体现了生物对环境有一定的适应性。

故选:D。

9.【解答】解:A、蜻蜓点水是蜻蜓在产卵,说明生物能够繁殖,A符合题意;

B、红杏伸出墙外是受墙外阳光刺激引起的,说明生物能够对外界刺激作出反应,B不符合题意;

C、鸟的繁殖行为包括:求偶、交配、筑巢、产卵、孵化、育雏几个阶段。“春燕啄春泥”描写了燕子繁殖行为中的筑巢行为,说明生物能繁殖,C不符合题意;

D、“新叶催陈叶”,树木落叶,说明生物能排出体内的废物,D不符合题意。

故选:A。

10.【解答】解:A、一般病毒、细菌、真菌的个体很微小,但是有些真菌个体很大,如蘑菇,灵芝等,A错误;

B、细菌,真菌和病毒组成成分中一定含有机物,B正确;

C、细菌没有成形的细胞核、真菌有成形的细胞核,病毒没有细胞结构,C错误;

D、病毒、细菌、真菌不一定能引起传染病,如用酵母菌可以制馒头,D错误。

故选:B。

11.【解答】解:生物能生长和繁殖,一粒种子能够长成参天大树,池塘中的小鱼可以长成大鱼,我们从婴儿到成年,这些现象体现了生物能生长的特征。

故选:C。

12.【解答】解:床前明月光,疑是地上霜、潮平两岸阔,风正一帆悬、海上生明月,天涯共此时都不是描述了生命现象,而苔花如米小,也学牡丹开描写了生命现象。

故选:B。

13.【解答】解:A、地衣具有呼吸、排泄、生长和繁殖等生命现象,因此属于生物。

BCD、机器人、钟乳石、煮熟的鸡蛋,不具有生长和繁殖等生物特征,因此不是生物;

故选:A。

14.【解答】解:“红豆生南国,春来发几枝”体现了生物能够生长。

故选:C。

15.【解答】解:光合作用与呼吸作用、遗传与变异、吸收与排泄都属于对立统一观,而生长与繁殖是并列关系,不属于对立统一观,可见B正确。

故选:B。

16.【解答】解:新冠病毒、流感病毒、烟草花叶病毒都具有能进行呼吸、能生长和繁殖等生物的特征,都属于生物,而电脑病毒不具有生物的特征,不属于生物。

故选:D。

17.【解答】解:生物的生活需要营养,“民以食为天”就是体现出生物的生活需要营养的生物特征。

故选:A。

18.【解答】解:A、冰雪消融、昼夜交替、电闪雷鸣都属于自然现象,ABD错误;

C、母鸡下蛋说明生物能繁殖,属于生命现象,C正确。

故选:C。

19.【解答】解:碰碰香受到外力触碰时会释放香味,这种现象说明生物具有应激性,能对外界刺激作出反应。

故答案为:应激。

二.环境对生物的影响(共11小题)

20.【解答】解:A、“一山不容二虎”的大体意思是两只老虎为争夺领地、食物、配偶等争斗,属于攻击行为,属于生物对生物的影响,能体现生物因素对生物影响,A不符合题意;

B、人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开,是环境因素温度对生物的影响,不能体现生物因素对生物影响,B符合题意;

C、螳螂捕蝉揭示的是动物之间的捕食关系,即吃与被吃的关系,在成语“螳螂捕蝉”中,形成的食物链应为:树→蝉→螳螂,能体现生物因素对生物影响,C不符合题意。

D、草和豆苗相互争夺营养物质和生存空间等,因此属于竞争关系,所以“种豆南山下,草盛豆苗稀”。诗句中体现出豆苗与杂草间的生物关系是竞争关系,能体现生物因素对生物影响,D不符合题意。

故选:B。

21.【解答】解:“桔生淮南为橘,生于淮北为枳”,柑橘是热带水果,它的生长需要较高的温度,南方温度高适合柑橘生长;而北方温度较低,不适宜柑橘生长,会影响柑橘的色泽、口感品质。因此,影响“南橘北枳”现象的主要非生物因素是温度。

“春兰秋菊,夏荷冬梅“这一句可以说指不同季节里,不同的植物会开花,这是与光照直接相关的,也就是植物生理学所说的光周期,兰花在春天开花原因是春分后光照变长,这时适合的光周期促使开花,而菊是短日照植物,每天光照时间变短,反而有利于开花,“春兰秋菊”主要是春季和秋季的光照强度不同的影响。

故选:B。

22.【解答】解:A、清明雨纷纷,植树又造林,体现了水对生物的影响,水属于非生物因素,不是生物因素,A不正确;

B、草是生物,因此种豆南山下,草盛豆苗稀,属于生物因素对生物的影响,B正确;

C、春分麦起身,肥水要跟紧,体现了水对生物的影响,水属于非生物因素,不是生物因素,C不正确;

D、人间不四月芳菲尽,山寺桃花始盛开,体现了温度对生物的影响,温度属于非生物因素,不是生物因素,D不正确。

故选:B。

23.【解答】解:①仙人掌叶片退化为刺,降低叶的蒸腾作用,减少水的散失,茎肉质可以保存较多的水分,适应干旱的沙漠环境;

②兔以草为食,狐以兔为食,所以“草尽狐兔愁”,主要体现了生物对生物的影响;

③春江水暖鸭先知是非生物因素温度对生物的影响环境;

④白天和夜晚主要的差别是光照强度不同,因此,“蟑螂喜欢在夜间活动”,这种差别主要是光照不同造成的。

故能依次体现温度、水分、光、生物等因素对生物影响的排列组合是③①④②。

故选:D。

24.【解答】解:A、千里之堤,毁于蚁穴。是白蚁在大堤内挖洞影响了大堤的牢固性,体现了生物对环境的影响。正确

B、“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,表明环境影响生物的生长开花等,海拔每升高1千米气温下降6℃左右,因此山上的温度比山下低,山上的桃花比山下的开的晚。才有了“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”的自然现象,造成这一差异的环境因素是温度。正确

C、豆苗与草,相互争夺阳光、水分、无机盐和生存的空间等,属于生物因素对生物影响的竞争关系。错误

D、红杏伸出墙外是受墙外阳光刺激引起的,说明生物能够对外界刺激作出反应,具有应激性。正确

故选:C。

25.【解答】解:“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,原因是海拔每升高1千米气温下降6℃左右,因此山上的温度比山下低,山上的桃花比山下的开的晚,才有了“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”的自然现象,体现了环境因素温度影响生物的结果。

故选:C。

26.【解答】解:A、“橘生淮南则为橘,橘生淮北则为枳”,橘喜欢生长在温度较高的南方如淮南,若在温度较低的北方种植橘的品质不好,主要是因为北方温度较低,温度是影响柑桔分布的主要非生物因素,A不符合题意;

B、“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,海拔每升高1千米气温下降6℃左右,因此山上的温度比山下低,山上的桃花比山下的开的晚,造成这一差异的环境因素是气温,B不符合题意;

C、“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”,意思是春天温度升高,鸭子开始下水游泳,体现了温度对生物的影响,C不符合题意;

D、雨露滋润禾苗壮,万物生长靠太阳说明生物生长需要水分和光照,D符合题意。

故选:D。

27.【解答】解:A、沙漠上到处是不毛之地,只有靠近水源的地方出现绿洲,这说明水分对植物的分布有影响,说明生物的生活受环境的影响。A正确;

B、生物在适应环境得以生存的同时,能不断地影响环境并改变环境。B正确;

C、环境中影响生物生活的各种因素叫生态因素,分为非生物因素和生物因素。C正确;

D、影响生物生活的环境因素可以分为两类:一类是光、温度、水、空气等非生物因素,另一类是生物因素。D错误。

故选:D。

28.【解答】解:“春兰秋菊“这一句可以说指不同季节里,不同的植物会开花,这是与光照直接相关的,也就是植物生理学所说的光周期,兰花在春天开花原因是春分后光照变长,这时适合的光周期促使开花,而菊是短日照植物,每天光照时间变短,反而有利于开花,“春兰秋菊”主要是春季和秋季的光照强度不同的影响。

“南橘北梨“是由于温度的原因,橘在北方的温度下是不能生长的,而梨也无法适应南方过热的温度环境,所以两种情况都会使橘或梨长势不好,而且不结果或结果风味不佳“南橘北梨”主要是受南北温度的不同造成的。

故选:A。

29.【解答】解:A、春天气温回升,“满园春色关不住,一枝红杏出墙来”的生态因素主要是温度,产生这一现象的非生物因素主要是非生物因素阳光对生物的影响,A正确;

B、“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,表明环境影响生物的生长开花等,海拔每升高1千米气温下降6℃左右,因此山上的温度比山下低,山上的桃花比山下的开的晚,才有了“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”的自然现象,造成这一差异的环境因素是温度,B错误;

C、“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”,意思是春天温度升高,鸭子开始下水游泳,体现了温度对生物的影响,C错误;

D、“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”,这句诗描述的是非生物因素温度影响了枫林叶色变化的影响,D错误。

故选:A。

30.【解答】解:环境中影响生物形态、生理和分布的各种因素叫做生态因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所有生物,包括同种和不同种的生物个体。

故答案为:生物;非生物。

三.生物对环境的适应(共5小题)

31.【解答】解:生物只有适应环境才能生存繁衍,也就是说,自然界中的每种生物对环境都有一定的适应性,否则早就被淘汰了。比目鱼的两只眼睛是长在一边的,这是长期以来对环境逐渐适应的结果,与其生活习性相适应。

故选:A。

32.【解答】解:A、仙人掌,叶片退化成刺,可以降低蒸腾作用,减少水分的散失,适应干旱缺水的沙漠环境,说明了生物对环境的适应,A正确;

B、变色龙的体色随环境颜色而变化,目的是为了与环境颜色一致,避免敌害发现,属于保护色,是生物对环境的一种适应,B正确。

C、蚯蚓能疏松土壤,蚯蚓在土壤中钻洞,使土壤疏松,有利于根的生长,体现了生物对环境土壤的影响,C错误;

D、枯叶蝶的体色与体形与一片枯叶非常相似,目的是为了与环境颜色一致,避免敌害发现,属于保护色,是生物对环境的一种适应,D正确。

故选:C。

33.【解答】解:ABD、仙人掌叶特化为刺、竹节虫与竹的枝叶相似、企鹅皮下脂肪很厚,都是生物适应环境;C、蚯蚓改良土壤是生物影响环境,与其他三项不同,C符合题意。

故选:C。

34.【解答】解:A、蕨类植物有了真正的根和输导组织,适应陆地生活的能力较强,说明生物能适应环境,A不符合题意;

B、每天光照时间超过14小时,油菜才能形成花芽,说明环境影响生物,B符合题意;

C、蚯蚓的活动能使土壤疏松,并能提高土壤肥力,说明生物影响环境,C不符合题意;

D、鲫鱼用鳃呼吸,用鳍游泳,适于生活在水中,说明生物能适应环境,D不符合题意。

故选:B。

35.【解答】解:A、仙人掌的叶变成了叶刺,可以降低蒸腾作用,减少水分的散失,适应干旱缺水的沙漠环境,A符合题意;

B、蚂蚁在大堤内挖穴活动导致大堤的牢固性降低,洪水来临时容易溃堤。表明生物蚂蚁对环境大堤的影响,因此“千里之堤毁于蚁穴”这是生物对环境的影响,B不符合题意;

C、过度放牧,破坏草场,导致草原荒漠化,体现生物对环境的影响,C不符合题意;

D、大树底下好乘凉,是大树的蒸腾作用可以增加大气的湿度,降低温度,同时大树遮阴,也能降低温度,大树还能进行光合作用释放氧气,使树下氧气较多,因此大树下空气凉爽、湿润、清新好乘凉,体现了生物对环境的影响,D不符合题意。

故选:A。

四.生物对环境的影响(共5小题)

36.【解答】解:A、蝗虫的体色与环境的颜色相一致,不易被敌害发现,有利于避敌和取食,是蝗虫对环境的适应,A不符合题意;

B、枯叶蝶停在树上像枯叶,与环境颜色一致,不易被敌害发现而生存下来,是枯叶蝶对环境的适应,B不符合题意;

C、生在风口上的松树长成了旗形体现了环境因素中非生物因素风对生物的影响,C不符合题意;

D、夏天的大树下比较凉快,是因为大树的蒸腾作用可以增加大气的湿度,降低温度,同时大树遮阴,也能降低温度,大树还能进行光合作用释放氧气,使树下氧气较多,因此大树下空气凉爽、湿润、清新好乘凉,体现了生物对环境的影响,D符合题意。

故选:D。

37.【解答】解:植被丰富的树林中空气清新、人类工业生产排放污染物,造成酸雨、地衣加速岩石风化,促进土壤层形成都属于生物影响环境;而深山阴湿的岩石上长有苔藓属于生物适应环境,C符合题意。

故选:C。

38.【解答】解:A、荒漠地区干旱缺水,不适于植物生长,因此荒漠中生物种类稀少,是环境影响生物,A不符合题意;

B、水质污染造成赤潮,鱼虾等海洋生物大量死亡,给捕捞业和养殖业带来巨大损失,是环境影响生物,B不符合题意;

C、蚯蚓的活动使得土壤变得肥沃和疏松,是生物对环境的影响,C符合题意;

D、鼠妇生活在阴暗的环境中,是生物对阴暗环境的一种适应,D不符合题意。

故选:C。

39.【解答】解:红树植物具有密集而发达的支柱根,牢牢扎入淤泥中形成稳固的支架,使红树在海浪的冲击下屹立不倒,同时也保护了海岸免受风浪的侵蚀,国此红树林被称为“海岸卫士”。这说明生物既能适应环境又能影响环境。

故选:D。

40.【解答】解:(1)“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,这个诗句体现出的山寺中的桃花由于受温度的影响而晚开放的现象,体现了环境对生物的影响。

(2)“千里之堤,溃于蚁穴”指的是一个小小的蚂蚁洞,可以使千里长堤溃决,说明了生物对环境的影响。

(3)草与豆,相互争夺阳光、水分、无机盐和生存的空间等,所以“种豆南山下,草盛豆苗稀”,体现了杂草与豆苗的关系是竞争。

(4)沙棘的地下根长度是地上部分高度的十多倍,适于在干旱环境中生活,说明生物适应环境。

故答案为:(1)环境影响生物;

(2)生物影响环境;

(3)竞争;

(4)生物适应环境。

五.生物和生物之间有密切的联系(共6小题)

41.【解答】解:“螳螂捕蝉,黄雀在后”意思是螳螂在前面捕食蝉,黄雀在后面捕食螳螂。“螳螂捕蝉,黄雀在后”揭示的是动物之间的捕食关系,即吃与被吃的关系,在“螳螂捕蝉,黄雀在后”这一成语中,形成的食物链应为:树→蝉→螳螂→黄雀。综上所述,C正确。

故选:C。

42.【解答】解:有些细菌与植物共同生活在一起,相互依赖,彼此有利,一旦分开,两者都要受到很大影响,甚至不能生活而死亡,这就是共生。根瘤菌生活在豆科植物的根部,它为植物固定空气中的氮气,转变为植物能够吸收的含氮物质,被植物利用;而根瘤菌生活所需要的有机物是植物进行光合作用储存的有机物。二者互惠互利,共同生活,属于共生关系。

故选:C。

43.【解答】解:“螳螂捕蝉,黄雀在后。”体现了生物与生物之间的捕食关系,螳螂和蝉,螳螂吃蝉是为了获取食物维持生存,属于捕食关系;黄雀和螳螂,黄雀吃螳螂是为了获取食物维持生存,属于捕食关系。其食物链是:树→蝉→螳螂→黄雀。

故选:C.

44.【解答】解:杂草与蔬菜之间,相互争夺阳光、水分、无机盐和生存的空间,属于竞争关系。

故选:A。

45.【解答】解:A、水稻和杂草之间是竞争关系,A错误;

B、浮游植物是生产者,浮游动物和鱼是消费者,B错误;

C、鱼捕食害虫,可减少水稻虫害发生。利于增产,C正确;

D、稻田是一个生态系统,有分解者,物质能循环,D错误。

故选:C。

46.【解答】解:(1)根瘤菌是细菌,根瘤菌与豆科植物生活在一起,相互依赖,彼此有利。因此它们之间的这种关系是共生关系。根瘤菌与植物细胞共有的结构是细胞壁、细胞膜和细胞质,根瘤菌是细菌,没有成形的细胞核,植物细胞具有成形的细胞核。

(2)在自然界中的物质循环中,细菌、真菌把动植物的有机物分解成二氧化碳、水和无机盐,这些物质又能被植物吸收和利用,进而制造有机物。可见细菌和真菌属于分解者,促进和物质的循环。

(3)该生态系统中的食物链有:作物→人,作物→牲畜→人。可见牲畜是第二营养级。能量沿食物链传递是逐级递减的,要想缓解粮食危机应该减少能量的消耗,可通过缩短食物链的方式。因此多食用粮食制品能够缓解全球粮食危机。

(4)根据生物富集现象,有害物质沿着食物链逐渐积累,越往食物链的末端,有害物质越多,人在食物链的最末端,受到的危害最大。采用生物防治来控制农业害虫,可减少农药带来的环境污染。

(5)为实现能量的多级利用、提高能量的利用率,应禁止焚烧秸秆,利用人畜粪便和秸秆生产沼气,垃圾发电,秸秆生产酒精等。

故答案为:(1)共生;没有成形的细胞核;

(2)分解者;物质;

(3)二;粮食;

(4)人;不污染环境;

(5)利用人畜粪便和秸秆生产沼气。

六.酸雨对生物的影响及其防治(共1小题)

47.【解答】解:酸雨主要是人为地向大气中排放大量的酸性气体如二氧化硫、氮氧化物等造成的。控制酸雨的根本措施在于减少二氧化硫和氮氧化物等污染物的排放。

故选:D。

七.温室效应和臭氧层破坏造成的影响及其防治(共1小题)

48.【解答】解:(1)如果某区域上空的臭氧急剧减少,导致该区域内大量生物在短时间内死亡,导致生态系统的自我调节能力减弱。

(2)臭氧层破坏对人类的影响:过量的太阳紫外线辐射对人类健康最直接的危害是破坏脱氧核糖核酸(即DNA),而DNA的损伤会导致癌症。在和紫外线辐射有关的诸多病症中,尤为引人注意的是晒斑,它被认为是引起皮肤癌的主要原因。损害眼睛(角膜和晶状体),从而增加白内障患者。危害免疫系统,增加传染疾病的发病率,如流行性感冒和疤疹等,并减弱接种疫苗的效果。可见A符合题意。

故答案为:(1)减弱

(2)A

八.生态因素(共2小题)

49.【解答】解:环境中影响生物生活和分布的因素称为生态因素,可以分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素包括:种内关系和种间关系。

故答案为:生物因素;非生物因素。(顺序可颠倒)

50.【解答】解:(1)环境中影响生物的生活和分布的因素叫做生态因素,可分为非生物因素和生物因素两类。

(2)在种子的结构中,胚是新植物的幼体,由胚芽、胚轴、胚根和子叶组成。

(3)花的主要结构是雄蕊和雌蕊。

(4)幼根的生长一方面要靠分生区细胞的分裂增加细胞的数量;另一方面要靠伸长区细胞的体积的增大。

故答案为:(1)生态因素

(2)胚

(3)雄蕊和雌蕊

(4)分生区

同课章节目录