浙江省舟山市2020-2021学年高二上学期期末检测语文试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 浙江省舟山市2020-2021学年高二上学期期末检测语文试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 98.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-05 14:50:23 | ||

图片预览

文档简介

1203960011353800舟山市2020学年第一学期期末检测

高二语文试卷

一、语言文字运用(21分,其中选择题每小题3分)

1.下列各句中,没有错别字且加点字的注音全都正确的一项是( )

A.人生在世,晴朗的日子也会有猝(cuì)不及防的阴风晦雨袭来,它像一只乌鸦扇着翅膀在你周围聒(guō)燥不休,足以将你原本的好心情蹂躏得乱七八糟。

B.《见字如面》这个节目没有绚烂的舞台背景,没有身世煊(xuān)赫的嘉宾,节目只关注文字本身,努力挖掘其背后的情感和故事,给观众一种煦暖的精神慰藉(jiè)。

C.青春,是人生中最宝贵、最重要的阶段,它总是在人们的翘(qiáo)首企盼中珊珊而来,又在人们的欢呼雀跃声中倏(sōu)忽而逝。

D.关于时间的譬喻,最高屋建领也最举重若轻的,莫过于先哲孔子。他伫(chù)立于大河之畔(pàn)发出“逝者如斯夫”的感叹,开创了人类以不可逆转的概念揣测时间的先河。

阅读下面的文字,完成2~3小题。(6分)

翻开浩如烟海的古籍,可发现早在王正功的“桂林山水甲天下”之前,桂林就已经拥有了两张响当当的“名片”,(甲)其一,来自北魏地理学家、文学家郦道元的水经注),其中的“漓水与湘水出一山而分源也”,被视为现存史料中对漓江最早的文字描述;其二,出自南北朝时期的大文学家颜延之,为现存最早的桂林山水诗——“未若独秀者,峨峨郛邑间”。(乙)而这一城市格局,也在且后的发展中,显得愈发风格鲜明且独一无二,用豪放派诗人刘克庄的话来说,就是“千山环野立,一水抱城流”。

再看看唐代大诗人韩愈,无论他终其一生都未曾到过桂林,却从不吝惜咏赞桂林山水之笔墨。(丙)韩愈的那句“江作青罗带,山如碧玉篸”更是神来之笔,把桂林的秀与柔写到了极致,读其文字就好似亲见发髻高逸,裾带轻飘的仙女,自天边款款而来。从王正功的盛赞之句,读到韩愈的小雅之咏,浸润在这万千诗词中,即使未曾泛舟漓江之上、穿行湘桂之间,人们依然能从那些富有灵性的辞藻中,体味千百年间文人墨客的飞扬文采和激荡情怀。那么,没到过桂林,又有何妨呢!

2.文段中的加点词,运用不正确的一项是( )

A.浩如烟海 B.愈发 C.无论 D.浸润

3.文段中画线的甲、乙、丙句中,标点使用错误的一项是( )

A.甲 B.乙 C.丙

4.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.多家美国媒体测算,民主党在今年大选中已经赢得保住国会众议院多数党地位所需席位,而参议院控制权归属仍存在较大悬念。

B.12日下午,正在江苏考察调研的习近平总书记来到南通博物苑,参观张骞生平展陈,了解张骞兴办实业救国、发展教育、从事社会公益事业。

C.据国务院联防联控机制新闻发布会消息,在目前全球疫情加速蔓延的形势下,我国面临的境外输入病例导致本地传播风险增强,冬季疫情将处于零星散发状态。

D.目前全世界仍有超过2.4亿以上慢性乙肝患者,中国约有8000万人感染乙肝病毒,每年约有30万人死于慢性乙肝相关疾病。

5.在下面一段文字的横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。(3分)

在人类历史上,不少地方曾燃起过古代文明的火炬,(1)__________公元前4000年率先进入文明时代的尼罗河流域和两河流域的文明古国,在波斯和马其顿征服的风暴中衰亡;达茶毗罗人在印度河流域建立的灿烂的哈拉帕文化,至公元前1750年前后也销声匿迹;登上上古文明巅峰的古希腊、罗马,在公元前5世纪蛮族入侵后,也进入了漫长而黑暗的中世纪……(2)__________?不同学者从不同的角度给过不同的答案,不论什么答案,有一点是绝对不容忽视的,那就是中华文明的物质基础——发达的农业生产给予了有力支撑。可以说,没有粮食,(3)__________。

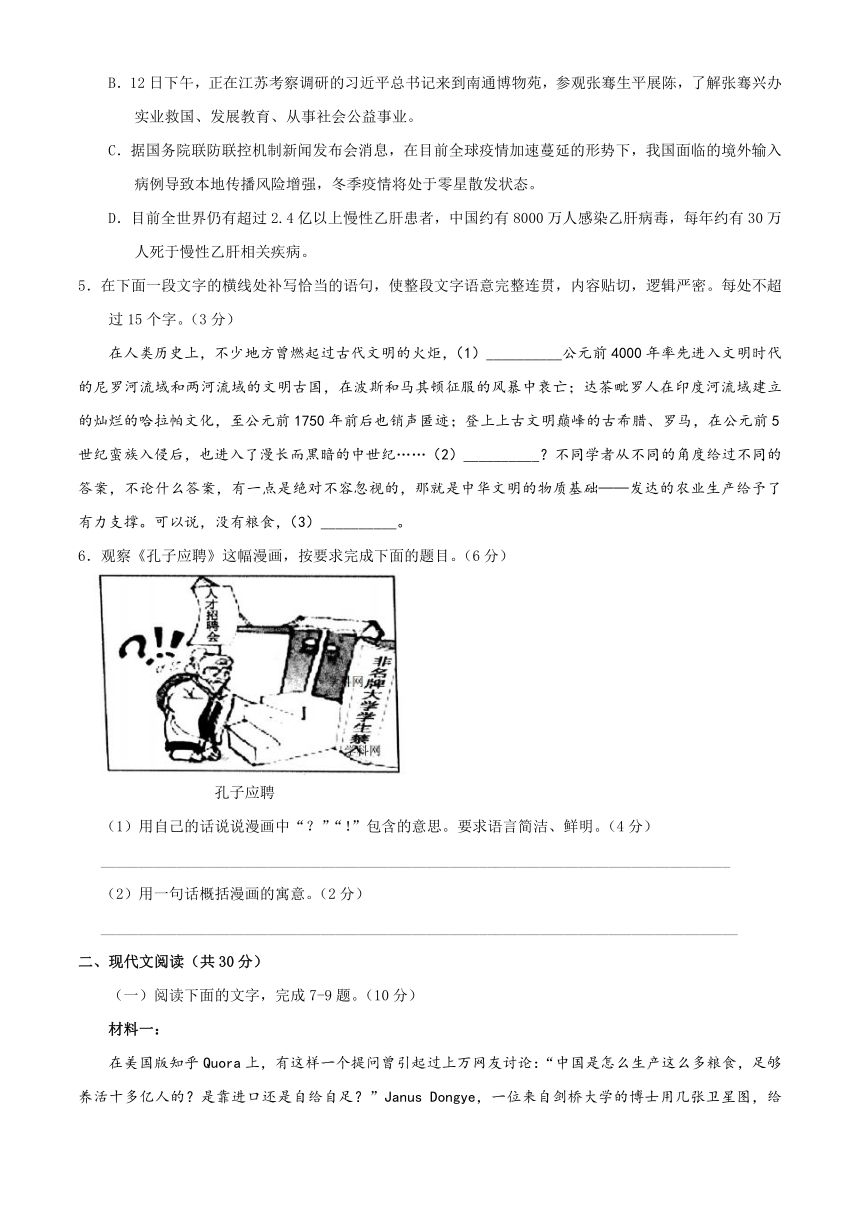

6.观察《孔子应聘》这幅漫画,按要求完成下面的题目。(6分)

孔子应聘

(1)用自己的话说说漫画中“?”“!”包含的意思。要求语言简洁、鲜明。(4分)

___________________________________________________________________________________

(2)用一句话概括漫画的寓意。(2分)

____________________________________________________________________________________

二、现代文阅读(共30分)

(一)阅读下面的文字,完成7-9题。(10分)

材料一:

在美国版知乎Quora上,有这样一个提问曾引起过上万网友讨论:“中国是怎么生产这么多粮食,足够养活十多亿人的?是靠进口还是自给自足?”Janus Dongye,一位来自剑桥大学的博士用几张卫星图,给了一个让人拍案叫绝的回答。“打开卫星地图软件,从卫星视角看中国大地上到底发生了哪些变化。”在山东省寿光市,你能从卫星地图中看出什么?是错落的岩石?贫瘠的灰土地?平原密布的,其实是上百万个塑料农业大棚。从卫星视角看,它也是看不到尽头的。其实,农业大棚只是中国现代农业科技的一个创证。从贫困到富足,中国只用了半个多世纪,实现了用有限的资源养育14亿人口,这不得不说是一个伟大的奇迹,这背后是中国对农业基础设施的大规模推进,是农业科技的持续发展,以及对农业生产经营方式的不断探索,而最重要的是亿万中国农民的辛勤劳作和巨大付出。到2030年,中国将达到14.5亿的人口峰值,这意味着,中国还要为未来新增的人口准备粮食。同时,中国正在进行全球最大规模的城市化进程,土地成为各个领域都在渴求的资源,让更多的土地生产粮食,已成为中国人努力的新目标。

(摘编自中国新闻网《谁来养活中国人?》)

材料二:

改革开放以来,中国采取多种措施提高粮食综合生产能力,使粮食产量和质量不断提高,把中国人的饭碗牢牢端在了自己手上。然而,连年丰收、自给自足的背后,是中国粮食消费量的增长仍快于产量的提高,粮食生产和消费长期处于“紧平衡”状态。这是因为,对于一个拥有14亿人口的大国来说,任何一项微小的浪费都会放大为一个惊人的数字。

在粮食从田间到餐桌的漫长产业链上,生产、流通、储存、加工以及消费各个环节都会造成损失浪费。在收割环节,一些尚未实现机械化收割的地方因为收割能力不足,逢雨天谷物发芽霉变时常发生,农户因为储粮方法落后导致每年粮食损失率高达8%;在储运环节,由于物流设施和方式比较落后,每年抛撤遗留损失粮食达150亿斤;在加工环节,由于过度追求精、细、白的消费误区,导致企业过度加工,每年因此损失粮食150亿斤以上。餐饮环节的浪费更为触目惊心,据专家估算,中国每年在餐饮环节浪费粮食800亿斤至1000亿斤。

更让人担忧的是,随着城镇化进程加快,大量适龄劳动力离开乡村进城务工,愿意从事农业生产的农民数量逐年减少。出于对农业生产后继乏人的担心,“谁来种地”仍然是人们普遍关注的问题。此外,有资料显示,中国用全世界33%的化肥,生产了世界25%的粮食。对化肥过高的依赖和不规范使用,有可能带来土壤污染和农业生态环境的恶化,不利于农业生产长远发展。

(摘编自光明网《安全和隐忧:中国粮食奇迹的背后》)

材料三:

国际上来看形势更加不容乐观。今年以来,联合国多次预警粮食危机。联合国发布报告称,今年共有25个国家面临严重饥饿风险,世界濒临至少50年来最严重的粮食危机。预计全世界将有6.9亿人处于饥饿状态。

在这样的境况下,中国人怎样才能把饭碗端得更稳?遏制粮食浪费任重道远,法治是治本之策。立法遏制粮食浪费必须坚持“全面原则”,涵盖从育种到餐桌的所有环节,确保每一粒粮食都不被浪费。把农业建立在现代科学的基础上,让农民用最好的技术种出最好的粮食,提高农业的科技贡献率。“光盘行动”往往成一阵风,这就需要明确职能部门、餐饮经营者、消费者等各方的责任,制定出易于操作的监督措施和处罚标准,并着眼于构建事前防范、事中监督、事后惩罚并重的制度机制。既要节流,也要开源。除了保护好耕地红线,以科技提升耕地亩产量,挖掘耕地红线之外可能的粮食耕种面积也是中国农业发展的方向。

(摘编自《中国人如何端牢自己的饭碗》《时代邮刊》期刊,2020年第10期)

7.下列对材料相关内容的理解,正确的一项是( )

A.中国能生产如此多粮食,养活十多亿人靠的是那些数以百万计的塑料农业大棚。

B.由于中国粮食消费量的增长快于粮食产量的提升,所以在我国任何一项浪费都会放大为一个惊人的数字。

c.对化肥过高的依赖和不规范使用,带来土壤污染和农业生态环境的恶化,不利于农业生产长远发展。

D.中国正在进行全球最大规模的城市化进程,中国人努力的新目标是争取让更多的土地生产粮食。

8.下列不属于影响中国人端牢饭碗忧虑的一项是( )

A.改革开放以来,中国采取多种措施提高粮食综合生产能力,使粮食产量和质量不断提高,把中国人的饭碗牢牢端在了自己手上。

B.在粮食从田间到餐桌的漫长产业链上,生产、流通、储存、加工以及消费各个环节都会造成损失浪费。

C.餐饮环节的浪费更为触目惊心,据专家估算,中国每年在餐饮环节浪费粮食800亿斤至1000亿斤。

D.随着城镇化进程加快,大量适龄劳动力离开乡村进城务工,愿意从事农业生产的农民数量逐年减少。

9.根据上述材料,概括出中国人能把饭碗端得更稳的相关对策。(4分)

(二)阅读下面的文字,完成10-13题。(20分)

小 偷

苏童

谭峰是我在镇上的唯一一个朋友,他跟我同龄,那会儿大概也是八九岁。谭峰家住在我家隔壁,他父亲是个铁匠,母亲是农村户口,但是只有我知道谭蜂偷东西的事情,除了我家的东西他不敢偷,小镇上几乎所有人家都被他偷过

假如不是因为那辆玩具火车,我不知道我和谭峰的同盟关系会发展到什么程度。

那是一辆红色的铁皮小火车,有一个车头和四节车厢,车头顶端有一个烟囱,车头里还坐着一个司机。

你从哪儿偷来的?我几乎大叫起来,是谁的?

卫生院成都女孩的。

我想象着谭峰从窗子里把那辆小火车偷出来的情景,心里充满了一种嫉妒,我发誓这是我第一次对谭峰的行为产生嫉妒之心。说起来奇怪,我当时只有八九岁,却能够掩饰我的嫉妒,我后来冷静地问谭峰,火车能开吗?火车要是不能开,就没什么稀罕的。

谭峰向我亮出了一把小小的钥匙,我注意到钥匙是他从裤子口袋里掏出来的,一把简单的用以拧紧发条的钥匙。

事实上我的那个可怕的念头就是在一瞬间产生的,这个念头起初很模糊,当我看着谭峰用柴草把他的宝库盖好,当谭峰用一种忧虑的目光看着我,对我说,你不会告诉别人吧?我的这个念头渐渐地清晰起来。

你大概能猜到我做了什么。我跑到卫生院去找到了何医生,告诉他谭峰偷了他女儿的小火车。

……

正如我所预料的那样,谭峰不肯坦白。他不否认他偷了那辆红色小火车,但就是不肯说出小火车的藏匿之处。我听见了谭铁匠的咒骂声和谭峰的一次胜过一次的尖叫,铁匠对儿子的教育总是由溺爱和毒打交织而成的。突然,我听见铁匠发出一声山崩地裂的怒吼,哪只手偷的东西?左手还是右手?

我恰好看见了铁匠残害他儿子的那可怕的一幕,看见他把谭峰的左手摁在一块烧得火红的烙铁上。也是在这个瞬间,我记得谭峰向我投来匆匆的一瞥,那么惊愕那么绝望的一瞥,就像第二块火红的烙铁,烫得我浑身冒出了白烟。

谭峰并不像我想象的那么愚笨,他把小火车转移了,我断定他是在事情败露以后转移了小火车,也许当他姐姐妹妹满镇子叫喊他的时候,他把小火车藏到了更为隐秘的地方。

我知道那几天谭峰会在极度的疼痛中度过,而我的日子其实也很难熬。我母亲不准我出门,她认为谭峰的事情有我的一半责任,所以她要求我像她的学生那样,写出一份深刻的检讨。

让我违抗母亲命令的是一种灼热的欲望,我迫切地想找到那辆失踪的红色小火车。母亲把门反锁了,我从窗子里跳出去,怀着渴望在小镇的街道上走着。我没有目标,我只是盲目地寻找着目标。我看见了玉米地里那座废弃的砖窑,我突然想起来谭峰曾经把老叶家的几只小鸡藏到砖窑里。砖窑会不会是他的第二个宝库呢?我这么想着无端地紧张起来,我搬开堵着砖窑门的石头,钻了进去,我看见一些新鲜的玉米杆子堆在一起,就用脚踢了一下。你猜到了?你猜到了。事情就是这么简单,我听见了一种清脆的回声,我的心几乎要停止跳动了。就这么简单,我在砖窑里找到了成都女孩的红色小火车。

我后来的烦恼就是来自这把钥匙。我根本没考虑过谭峰回家以后如何面对他的问题。

已经开学了,我被谭峰堵在学校门口,谭峰的模样显得失魂落魄的,他用一种近乎乞求的眼神盯着我,他说,你拿没拿?我对这种场景已经有所准备,你不能想象我当时有多么的冷静和世故,我说,拿什么呀?谭峰轻轻地说,火车。我说,什么火车?你偷的那辆火车?谭峰说,不见了,我把它藏得好好的,怎么会不见了呢?

我很坏?是的,我小时候就坏,就知道侵吞赃物了。问题其实不在这里,问题在于我想有这么一个秘密,你们替我想想,我怎么肯把它交出去?然后很快就到了寒假,那年寒假,我父亲从部队退役,我们一家要从小镇迁到武汉去了。这个消息使我异常兴奋,不仅因为武汉是个大城市,也因为我有了机会彻底地摆脱关于小火车的苦恼,我天天盼望着离开小镇的日子,盼望离开谭峰离开这个小镇。

离开那天小镇下着霏霏冷雨,我们一家人在汽车站等候着长途汽车。我看见一个人的脑袋在候车室的窗子外面闪了一下,又闪了一下。那是谭峰,我知道是他,我向谭峰走过去,谭峰的衣服都被雨点打湿了,他用那只残缺的手抹着头发上的水滴,他的且光躲躲闪闪的,好像想说什么,却始终不开口。我不耐烦了,我转过身要走,一只手却被拉住了,我感觉到他把什么东西塞在了我的手里,然后就飞快地跑了。

你们都猜到了,是那把钥匙,红色小火车的发条钥匙!我记得钥匙湿漉漉的,不知是他的手汗还是雨水。我感到很意外,我没想到会有这么一个结局,直到现在我对这个结局仍然感到意外。有谁知道谭峰是怎么想的吗?

(有删改)

10.小说中,“我”与谭峰的“战争”是故事的明线,而“我”的内心变化则是故事的暗线,概括文中“我”的心理变化过程。(5分)

____________________________________________________________________________________

11.赏析文中的两处画线句。(4分)

(1)那么惊愕那么绝望的一瞥,就像第二块火红的烙铁,烫得我浑身冒出了白烟。(2分)

____________________________________________________________________________________

(2)谭峰的衣服都被雨点打湿了,他用那只残缺的手抹着头发上的水滴,他的目光躲躲闪闪的,好像想说什么,却始终不开口。(2分)

____________________________________________________________________________________

12.结合文本,简要分析谭峰这个人物形象。(5分)

____________________________________________________________________________________

13.“苏童是个说故事的好手”,其小说在叙事上极富特色。请简要分析本文在叙述人称、角度、线案、语言等方面的特征。(6分)

____________________________________________________________________________________

三、古诗文阅读(共39分)

(一)阅读下面的文言文,完成14-19题。(23分)

兰亭集序

(东晋)王羲之

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修褉事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以遊目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

程易田诗序

(清)刘大魁

余性顓愚,知志乎古,而不知宜于时;常思以泽及斯民为任。凡世所谓巧取而捷得者,余皆不知其径术,以故与缙绅之士相背而趋,终无遇合。退而强学,栖迟山陇之间,虽非有苦,而亦未尝有乐也。

年已晚暮,始为博士①于黟。博士之官,卑贫无势,最为人所贱简。而黟、歙邻近,歙尤多英贤,敦行谊,重交游。一时之名隽多依余以相劘切,或抗论今时之务,注念生人之欣戚,慨然太息,相对而歌。盖余生平之乐,无以加于此矣。

程子易田,尤所称著材宿彦,亦旦夕相从。其所为诗歌,摅词朴直而寄兴深至,尝谓其有陶潜之风。易田固信余,余亦甚重易田也。虽然,余老矣,今年年七十有三,将归休于枞阳江上。而易田年逾四十,犹困于诸生②,家又贫,故里不足以自活,亦将糊其口于汝阴。念欲长与诸君子游处,不可得矣。

居稽也,弦诵也,欣欣而忘其倦也。欢聚未几,离散随之,余于此共犹能独乐焉?否耶?夫以生平未尝有乐之人,徒以与诸君子游处而乐,今复以聚之不常而不乐生焉。回忆独居时,虽无所乐,而亦非有不乐也。则是今日之不乐,由前日之乐而来也。夫造物之于人,安能使其长乐哉?因取易田之诗所谓“濠上吟③”者反复咀呤益叹其文章之古与其人之心貌相称属其板刻之以与四方之知直者共读焉而余为序之如此。

(选自刘大魁《海峰文集》,清乾隆刻本)

【注】①博士:学官名,掌管文庙《孔庙)祭祀、教育生员等。②诸生:生员,俗称秀才。③濠上吟:语出《庄子·秋水》中庄子与惠子的“濠梁之辩”。

14.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.列坐其次 次:地方

B.固知一死生为虚诞 一:把……看作一样

C.知志乎古 志:志向

D.敦行谊 敦:注重

15.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.及其所之既倦 夫造物之于人

B.犹不能不以之兴怀 常思以泽及斯民为任

C.后之览者 凡世所谓巧取而捷得者

D.亦将有感于斯文 将归休于枞阳江上

16.下列句子中与例句的句式特点相同的一项是( )

例:引以为流觞曲水

A.死生亦大矣 B.俯察品类之盛 C.栖迟山陇之间 D.最为人所贱简

17.下列对原文有关内容的概括与赏析,不正确的一项是( )

A.《兰亭集序》语言朴实,清新疏朗。句法上,骈散兼行而以散句为主,顿挫有致,音韵和谐。文章情感脉络以“乐”起笔,由“乐”生“痛”,以“悲”作结。

B.《程易田诗序》中作者因不知迎合时俗,又常惦记施恩百姓,因此与达官贵人相背而行。其隐退而努力学习,游息山野之间,也能自得其乐。

C.《兰亭集序》在叙事、写景中融入作者对于生命的思考,虽流露出人生无常的感伤,但也批判了“一死生"“齐彭殇”思想的虚妄,具有积极的现实意义。

D.《程易田诗序》构思巧妙,主要写不遇之叹、得友之乐及离别之伤。文章不但抒发了有志不获骋的牢骚,也有对时弊的讥讽。

18.给文中画波浪线的文字断句,正确的一项是( )

因取易田之诗所谓“濠上吟”者反复咀吟益叹其文章之古与其人之心貌相称属其板刻之以与四方之知言者共读焉而余为序之如此

A.因取易田之诗所谓“豪上吟”者/反复咀吟益叹/其文章之古/与其人之心貌相称/属其板刻之/以与四方之知言者共读焉/而余为序之如此

B.因取易田之诗所谓“濠上吟”者反复咀吟/益叹其文章之古/与其人之心貌相称/属其板刻之/以与四方之知言者共读焉/而余为序之如此

C.因取易田之诗所谓“濠上吟”者/反复咀吟益叹其文章之/古与其人之心貌相称属/其板刻之/以与四方之知言者共读焉/而余为序之如此

D.因取易田之诗所谓“濠上吟”者/反复咀吟/益叹其文章之古/与其人之心貌相称属/其板刻之/以与四方之知言者共读焉/而余为序之如此

19.把文中画线的句子译成现代汉语。(8分)

(1)所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。(4分)

____________________________________________________________________________________

(2)或抗论今时之务,注念生人之欣戚,慨然太息,相对而歌。(4分)

____________________________________________________________________________________

(二)阅读下面这首词,完成20-21题。(8分)

蝶恋花·留别吴白楼①

(明)边贡

亭外潮生人欲去。为怕秋声,不近芭蕉树。芳草碧云凝望处,何时重话巴山雨?

三板轻船频唤渡。秋水疏杨,欲折丝干缕。白雁横天江馆暮,醉中愁见吴山路。

【注】①吴白楼:作者的友人吴一鹏,字南夫,号白楼。

20.“三板轻船频唤渡”一句与柳永《雨霖铃》词中的“______________”句意相近。“频”从侧面写出了______________的情状。(2分)

21.结合具体词句,简要赏析本词的抒情艺术。(6分)

____________________________________________________________________________________

(三)古诗文默写。(8分)

22.补写出下列名篇名句的空缺部分。(只选4小题)

(1)总角之宴,______________。______________不思其反。(《诗经·卫风·氓》)

(2)鹏之背,______________;怒而飞,______________(《庄子·道遥游》)

(3)青泥何盘盘,______________。扪参历井仰胁息,______________!(李白《蜀道难》)

(4)______________,百年多病独登台。______________。潦倒新停浊酒杯。(杜甫《登高》)

(5)我闻琵琶已叹息,______________。同是天涯沦落人,______________,!(白居易《琵琶行》)

(6)恨相见得迟,______________,柳丝长玉骢难系,______________,(王实甫《长亭送别》)

四、作文(60分)

23.阅读下面文字,根据要求作文。

有人说,“生活不止是眼前的苟且,还有诗和远方的田野”。浪漫的、美好的事物总是让人向往憧憬,就像这“诗和远方的田野”。但也有人说,“诗和远方的田野”更像是空中楼阁,听着让人热血沸腾,却不能拿来当饭吃。在大多数时候,生活就是眼前的苟且,就是锅碗瓢盆,酱油茶醋,甚至是一地鸡毛。

对此,你有怎样的感受或体验?根据以上材料,选取角度,自拟标题,写一篇不少于800字的文章,文体不限,诗歌除外。

2021年1月舟山市高中教学质量检测

高二语文 参考答案 2021-1

1.答案:B A.猝(cuì)应为(cù),“燥”应为“噪”。C.“珊珊”应为“姗姗”,“倏(sōu)忽”应为“倏(shū)忽”。D.应为“高屋建瓴”,伫立(zhù)

2.答案:C将“无论”改为“尽管”。

3.答案:C“读其文字就好似亲见发髻高挽,裾带轻飘的仙女”将逗号改为顿号,并列定语间用顿号隔开。

4.答案:A B.宾语中心词残缺,"了解……的情况”。C.搭配不当,“风险增大”。D.不合逻辑,“超过……以上”。

5.答案:①但随着历史的推移,他们又相继熄灭 ②中华文明的火炬何以长明不灭 ③就没有中华文明(共3分,每处1分,意思相近即可)

6.解析:画面中,孔子去应聘,却被“非名牌大学学生禁入”招牌上写的招聘条件挡在门外,因此感到疑惑并深有感叹。(孔子的疑惑和感叹一定和他的“被拒”有关)

参考答案:

(1)孔子疑感不解:自己是一个大圣人、大教育家,为什么会被招聘单位拒之门外呢?(意思对即可。能写出孔子对自己作为教育家被拒的意外和困惑)他又发出感叹:现在这个时代太看重文凭(学历)了!应聘门槛(条件)太高了啊!自己跟不上形势了!(其中“重文凭”“高门槛”写出任意一点即可)(2)揭露了当今社会一些人才招聘单位只看学历而不看能力的现状。(2分)

7.答案:D A.材料一中“农业大棚只是中国现代农业科技的一个例证”可知农业大棚只是中国能生产如此多粮食的其中一个原因。B.因果倒置。材料二“这是因为,对于一个拥有14亿人口的大国来说,任何一项微小的浪费都会放大为一个惊人的数字。”C.以偏概全。材料二“对化肥过高的依赖和不规范使用,有可能带来土壤污染和农业生态环境的恶化,不利于农业生产长远发展”。

8.答案:A A项答非所问,不属于隐忧。

9.参考答案:(1)完善立法,用法治力量为粮食安全保驾护航,这才是治本之策。(2)依靠农业现代化。(3)对于餐饮环节的浪费,应该细化、强化惩戒机制。(4)挖掘耕地红线之外可能的粮食耕种面积。(答对一点给1分,没有概括照搬原句酌情扣分)

10.参考答案:(1)初见小火车时惊讶,接着因嫉妒而告发;(2)目睹谭峰遭受毒打,自己被关家中无法寻找小火车而内心难熬;(3)意外找到小火车的惊喜,并否认谭峰的诘问:(4)因能搬家摆脱小火车的苦恼而兴奋;(5)对谭峰交给发条钥匙而倍感意外。(1点1分)

11.参考答案:第一句运用比喻的修辞手法,形象写出我在谭峰望向自己时内心的惊恐:害怕谭峰已经知道是自己告的密,担心谭峰由此报复自己。第二句运用动作、神态等细节描写,展现了谭峰来送别我时复杂的内心情感:不知如何面对“我”,犹豫要不要把钥匙交给“我”。(手法1分,内容分析1分)

12.参考答案:(1)谭峰是一个处于青春期的叛逆少年。他有小偷小摸的恶习,小镇几乎所有人家都被他偷过,还偷了成都女孩的小火车;(2)他倔强,逆反心强,宁愿遭受父亲毒打与残害,也不愿说出小火车的下落;(3)他狡點,有点小聪明,在事情败露前就把小火车偷偷转移了;(4)但他也善良重情,明知好友背叛却终未点破,最终以送钥匙的方式表达和解之意。(1点1分,2点3分,3点5分)

13.参考答案:(1)叙述人称多样:以第一人称为主,增加了故事的真实感,使之显得真实可信;而第二人称的穿插,进一步拉近了读者与文本的距离,给人一种当面娓娓道来的亲切感。

(2)叙述视角灵活:文章表面上是一个未经人事的少年视角,而历经沧桑的成人视角始终隐含其中,与之并行不悖,轮流切换。

(3)叙事线索巧妙:文章以偷火车、藏火车、转移火车和火车又被偷等为线索,巧妙地将故事串联起来,使故事情节更显集中而跌宕。

(4)叙述语言自然:小说语言平实口语化,人物对话多取消了标点符号,使小说人物与叙述融为一体,使叙述更显自然流畅。(1点2分,写出任意3点满分)

14.答案:C志:笃信。

15.答案:C C者:……的人。A.之:得到;之:的。B.以:因为;以:把。D.于:对;于:在。

16.答案:C C皆为省略句引(之)以(之)为流觞曲水/栖迟(于)山陇之间 A.判断句B.定语后置句D.被动句

17.答案:B第一段最后一句“虽非有苦,而亦未尝有乐也”,虽然不是有过痛苦,但也不曾有过快乐。

18.答案:B(译:于是拿来易田的题名为“濠上吟”的诗集,反复咀嚼吟诵其诗,更加赞叹其文章之古朴,与其人之心灵、容貌相符合。我叮嘱他将其诗作板刻成集,用来与四方的知音一起诵读。而我为他的诗集作这样的序。)

19.答案:(1)用来放眼纵观,舒展胸怀,足以尽享视和听的乐趣,实在是快乐啊。(评分标准:所以:用来……。游目骋怀:纵目浏览;驰骋胸怀,抒发胸臆。极:尽。信:实在。各1分)

(2)有时争辩当今事务,挂念百姓的忧乐,不禁感慨叹息,面对面歌咏。(评分标准:或:有时。注念:挂念。抗论:争辩。欣戚:忧乐。各1分)

20.参考答案:留恋处、兰舟催发(写出兰舟催发即可)诗人与朋友不忍离别

21.参考答案:(1)借景抒情。“为怕秋声,不近芭蕉树”,古诗词中多藉“芭蕉”以言愁。明写悲秋,暗写离愁。“秋水疏杨,欲折丝千缕”句,以折柳写离情。(2)化用或用典。“芳草碧云凝望处,何时重话巴山雨”句,以芳草喻离情,并化用李商隐诗句,表达了不知几时能与友人聚首叙旧的怅惘之情。(3)衬托。“三板轻船频唤渡”句,以船夫催客衬托离别时的难舍难分。(4)虚写。“白雁横天江馆暮,醉中愁见吴山路”句,以设想友人上路后的旅愁来进一步表现难以割舍的离情。(每点2分,答对3点即给满分)

22.(1)言笑晏晏 信誓旦旦(2)不知其几千里也 其翼若垂天之云(3)百步九折萦岩峦 以手抚膺坐长叹(4)万里悲秋常作客 艰难苦恨繁霜鬓(5)又闻此语重唧唧 相逢何必曾相识(6)怨归去得疾 恨不倩疏林挂住斜晖

23.作文略

高二语文试卷

一、语言文字运用(21分,其中选择题每小题3分)

1.下列各句中,没有错别字且加点字的注音全都正确的一项是( )

A.人生在世,晴朗的日子也会有猝(cuì)不及防的阴风晦雨袭来,它像一只乌鸦扇着翅膀在你周围聒(guō)燥不休,足以将你原本的好心情蹂躏得乱七八糟。

B.《见字如面》这个节目没有绚烂的舞台背景,没有身世煊(xuān)赫的嘉宾,节目只关注文字本身,努力挖掘其背后的情感和故事,给观众一种煦暖的精神慰藉(jiè)。

C.青春,是人生中最宝贵、最重要的阶段,它总是在人们的翘(qiáo)首企盼中珊珊而来,又在人们的欢呼雀跃声中倏(sōu)忽而逝。

D.关于时间的譬喻,最高屋建领也最举重若轻的,莫过于先哲孔子。他伫(chù)立于大河之畔(pàn)发出“逝者如斯夫”的感叹,开创了人类以不可逆转的概念揣测时间的先河。

阅读下面的文字,完成2~3小题。(6分)

翻开浩如烟海的古籍,可发现早在王正功的“桂林山水甲天下”之前,桂林就已经拥有了两张响当当的“名片”,(甲)其一,来自北魏地理学家、文学家郦道元的水经注),其中的“漓水与湘水出一山而分源也”,被视为现存史料中对漓江最早的文字描述;其二,出自南北朝时期的大文学家颜延之,为现存最早的桂林山水诗——“未若独秀者,峨峨郛邑间”。(乙)而这一城市格局,也在且后的发展中,显得愈发风格鲜明且独一无二,用豪放派诗人刘克庄的话来说,就是“千山环野立,一水抱城流”。

再看看唐代大诗人韩愈,无论他终其一生都未曾到过桂林,却从不吝惜咏赞桂林山水之笔墨。(丙)韩愈的那句“江作青罗带,山如碧玉篸”更是神来之笔,把桂林的秀与柔写到了极致,读其文字就好似亲见发髻高逸,裾带轻飘的仙女,自天边款款而来。从王正功的盛赞之句,读到韩愈的小雅之咏,浸润在这万千诗词中,即使未曾泛舟漓江之上、穿行湘桂之间,人们依然能从那些富有灵性的辞藻中,体味千百年间文人墨客的飞扬文采和激荡情怀。那么,没到过桂林,又有何妨呢!

2.文段中的加点词,运用不正确的一项是( )

A.浩如烟海 B.愈发 C.无论 D.浸润

3.文段中画线的甲、乙、丙句中,标点使用错误的一项是( )

A.甲 B.乙 C.丙

4.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.多家美国媒体测算,民主党在今年大选中已经赢得保住国会众议院多数党地位所需席位,而参议院控制权归属仍存在较大悬念。

B.12日下午,正在江苏考察调研的习近平总书记来到南通博物苑,参观张骞生平展陈,了解张骞兴办实业救国、发展教育、从事社会公益事业。

C.据国务院联防联控机制新闻发布会消息,在目前全球疫情加速蔓延的形势下,我国面临的境外输入病例导致本地传播风险增强,冬季疫情将处于零星散发状态。

D.目前全世界仍有超过2.4亿以上慢性乙肝患者,中国约有8000万人感染乙肝病毒,每年约有30万人死于慢性乙肝相关疾病。

5.在下面一段文字的横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。(3分)

在人类历史上,不少地方曾燃起过古代文明的火炬,(1)__________公元前4000年率先进入文明时代的尼罗河流域和两河流域的文明古国,在波斯和马其顿征服的风暴中衰亡;达茶毗罗人在印度河流域建立的灿烂的哈拉帕文化,至公元前1750年前后也销声匿迹;登上上古文明巅峰的古希腊、罗马,在公元前5世纪蛮族入侵后,也进入了漫长而黑暗的中世纪……(2)__________?不同学者从不同的角度给过不同的答案,不论什么答案,有一点是绝对不容忽视的,那就是中华文明的物质基础——发达的农业生产给予了有力支撑。可以说,没有粮食,(3)__________。

6.观察《孔子应聘》这幅漫画,按要求完成下面的题目。(6分)

孔子应聘

(1)用自己的话说说漫画中“?”“!”包含的意思。要求语言简洁、鲜明。(4分)

___________________________________________________________________________________

(2)用一句话概括漫画的寓意。(2分)

____________________________________________________________________________________

二、现代文阅读(共30分)

(一)阅读下面的文字,完成7-9题。(10分)

材料一:

在美国版知乎Quora上,有这样一个提问曾引起过上万网友讨论:“中国是怎么生产这么多粮食,足够养活十多亿人的?是靠进口还是自给自足?”Janus Dongye,一位来自剑桥大学的博士用几张卫星图,给了一个让人拍案叫绝的回答。“打开卫星地图软件,从卫星视角看中国大地上到底发生了哪些变化。”在山东省寿光市,你能从卫星地图中看出什么?是错落的岩石?贫瘠的灰土地?平原密布的,其实是上百万个塑料农业大棚。从卫星视角看,它也是看不到尽头的。其实,农业大棚只是中国现代农业科技的一个创证。从贫困到富足,中国只用了半个多世纪,实现了用有限的资源养育14亿人口,这不得不说是一个伟大的奇迹,这背后是中国对农业基础设施的大规模推进,是农业科技的持续发展,以及对农业生产经营方式的不断探索,而最重要的是亿万中国农民的辛勤劳作和巨大付出。到2030年,中国将达到14.5亿的人口峰值,这意味着,中国还要为未来新增的人口准备粮食。同时,中国正在进行全球最大规模的城市化进程,土地成为各个领域都在渴求的资源,让更多的土地生产粮食,已成为中国人努力的新目标。

(摘编自中国新闻网《谁来养活中国人?》)

材料二:

改革开放以来,中国采取多种措施提高粮食综合生产能力,使粮食产量和质量不断提高,把中国人的饭碗牢牢端在了自己手上。然而,连年丰收、自给自足的背后,是中国粮食消费量的增长仍快于产量的提高,粮食生产和消费长期处于“紧平衡”状态。这是因为,对于一个拥有14亿人口的大国来说,任何一项微小的浪费都会放大为一个惊人的数字。

在粮食从田间到餐桌的漫长产业链上,生产、流通、储存、加工以及消费各个环节都会造成损失浪费。在收割环节,一些尚未实现机械化收割的地方因为收割能力不足,逢雨天谷物发芽霉变时常发生,农户因为储粮方法落后导致每年粮食损失率高达8%;在储运环节,由于物流设施和方式比较落后,每年抛撤遗留损失粮食达150亿斤;在加工环节,由于过度追求精、细、白的消费误区,导致企业过度加工,每年因此损失粮食150亿斤以上。餐饮环节的浪费更为触目惊心,据专家估算,中国每年在餐饮环节浪费粮食800亿斤至1000亿斤。

更让人担忧的是,随着城镇化进程加快,大量适龄劳动力离开乡村进城务工,愿意从事农业生产的农民数量逐年减少。出于对农业生产后继乏人的担心,“谁来种地”仍然是人们普遍关注的问题。此外,有资料显示,中国用全世界33%的化肥,生产了世界25%的粮食。对化肥过高的依赖和不规范使用,有可能带来土壤污染和农业生态环境的恶化,不利于农业生产长远发展。

(摘编自光明网《安全和隐忧:中国粮食奇迹的背后》)

材料三:

国际上来看形势更加不容乐观。今年以来,联合国多次预警粮食危机。联合国发布报告称,今年共有25个国家面临严重饥饿风险,世界濒临至少50年来最严重的粮食危机。预计全世界将有6.9亿人处于饥饿状态。

在这样的境况下,中国人怎样才能把饭碗端得更稳?遏制粮食浪费任重道远,法治是治本之策。立法遏制粮食浪费必须坚持“全面原则”,涵盖从育种到餐桌的所有环节,确保每一粒粮食都不被浪费。把农业建立在现代科学的基础上,让农民用最好的技术种出最好的粮食,提高农业的科技贡献率。“光盘行动”往往成一阵风,这就需要明确职能部门、餐饮经营者、消费者等各方的责任,制定出易于操作的监督措施和处罚标准,并着眼于构建事前防范、事中监督、事后惩罚并重的制度机制。既要节流,也要开源。除了保护好耕地红线,以科技提升耕地亩产量,挖掘耕地红线之外可能的粮食耕种面积也是中国农业发展的方向。

(摘编自《中国人如何端牢自己的饭碗》《时代邮刊》期刊,2020年第10期)

7.下列对材料相关内容的理解,正确的一项是( )

A.中国能生产如此多粮食,养活十多亿人靠的是那些数以百万计的塑料农业大棚。

B.由于中国粮食消费量的增长快于粮食产量的提升,所以在我国任何一项浪费都会放大为一个惊人的数字。

c.对化肥过高的依赖和不规范使用,带来土壤污染和农业生态环境的恶化,不利于农业生产长远发展。

D.中国正在进行全球最大规模的城市化进程,中国人努力的新目标是争取让更多的土地生产粮食。

8.下列不属于影响中国人端牢饭碗忧虑的一项是( )

A.改革开放以来,中国采取多种措施提高粮食综合生产能力,使粮食产量和质量不断提高,把中国人的饭碗牢牢端在了自己手上。

B.在粮食从田间到餐桌的漫长产业链上,生产、流通、储存、加工以及消费各个环节都会造成损失浪费。

C.餐饮环节的浪费更为触目惊心,据专家估算,中国每年在餐饮环节浪费粮食800亿斤至1000亿斤。

D.随着城镇化进程加快,大量适龄劳动力离开乡村进城务工,愿意从事农业生产的农民数量逐年减少。

9.根据上述材料,概括出中国人能把饭碗端得更稳的相关对策。(4分)

(二)阅读下面的文字,完成10-13题。(20分)

小 偷

苏童

谭峰是我在镇上的唯一一个朋友,他跟我同龄,那会儿大概也是八九岁。谭峰家住在我家隔壁,他父亲是个铁匠,母亲是农村户口,但是只有我知道谭蜂偷东西的事情,除了我家的东西他不敢偷,小镇上几乎所有人家都被他偷过

假如不是因为那辆玩具火车,我不知道我和谭峰的同盟关系会发展到什么程度。

那是一辆红色的铁皮小火车,有一个车头和四节车厢,车头顶端有一个烟囱,车头里还坐着一个司机。

你从哪儿偷来的?我几乎大叫起来,是谁的?

卫生院成都女孩的。

我想象着谭峰从窗子里把那辆小火车偷出来的情景,心里充满了一种嫉妒,我发誓这是我第一次对谭峰的行为产生嫉妒之心。说起来奇怪,我当时只有八九岁,却能够掩饰我的嫉妒,我后来冷静地问谭峰,火车能开吗?火车要是不能开,就没什么稀罕的。

谭峰向我亮出了一把小小的钥匙,我注意到钥匙是他从裤子口袋里掏出来的,一把简单的用以拧紧发条的钥匙。

事实上我的那个可怕的念头就是在一瞬间产生的,这个念头起初很模糊,当我看着谭峰用柴草把他的宝库盖好,当谭峰用一种忧虑的目光看着我,对我说,你不会告诉别人吧?我的这个念头渐渐地清晰起来。

你大概能猜到我做了什么。我跑到卫生院去找到了何医生,告诉他谭峰偷了他女儿的小火车。

……

正如我所预料的那样,谭峰不肯坦白。他不否认他偷了那辆红色小火车,但就是不肯说出小火车的藏匿之处。我听见了谭铁匠的咒骂声和谭峰的一次胜过一次的尖叫,铁匠对儿子的教育总是由溺爱和毒打交织而成的。突然,我听见铁匠发出一声山崩地裂的怒吼,哪只手偷的东西?左手还是右手?

我恰好看见了铁匠残害他儿子的那可怕的一幕,看见他把谭峰的左手摁在一块烧得火红的烙铁上。也是在这个瞬间,我记得谭峰向我投来匆匆的一瞥,那么惊愕那么绝望的一瞥,就像第二块火红的烙铁,烫得我浑身冒出了白烟。

谭峰并不像我想象的那么愚笨,他把小火车转移了,我断定他是在事情败露以后转移了小火车,也许当他姐姐妹妹满镇子叫喊他的时候,他把小火车藏到了更为隐秘的地方。

我知道那几天谭峰会在极度的疼痛中度过,而我的日子其实也很难熬。我母亲不准我出门,她认为谭峰的事情有我的一半责任,所以她要求我像她的学生那样,写出一份深刻的检讨。

让我违抗母亲命令的是一种灼热的欲望,我迫切地想找到那辆失踪的红色小火车。母亲把门反锁了,我从窗子里跳出去,怀着渴望在小镇的街道上走着。我没有目标,我只是盲目地寻找着目标。我看见了玉米地里那座废弃的砖窑,我突然想起来谭峰曾经把老叶家的几只小鸡藏到砖窑里。砖窑会不会是他的第二个宝库呢?我这么想着无端地紧张起来,我搬开堵着砖窑门的石头,钻了进去,我看见一些新鲜的玉米杆子堆在一起,就用脚踢了一下。你猜到了?你猜到了。事情就是这么简单,我听见了一种清脆的回声,我的心几乎要停止跳动了。就这么简单,我在砖窑里找到了成都女孩的红色小火车。

我后来的烦恼就是来自这把钥匙。我根本没考虑过谭峰回家以后如何面对他的问题。

已经开学了,我被谭峰堵在学校门口,谭峰的模样显得失魂落魄的,他用一种近乎乞求的眼神盯着我,他说,你拿没拿?我对这种场景已经有所准备,你不能想象我当时有多么的冷静和世故,我说,拿什么呀?谭峰轻轻地说,火车。我说,什么火车?你偷的那辆火车?谭峰说,不见了,我把它藏得好好的,怎么会不见了呢?

我很坏?是的,我小时候就坏,就知道侵吞赃物了。问题其实不在这里,问题在于我想有这么一个秘密,你们替我想想,我怎么肯把它交出去?然后很快就到了寒假,那年寒假,我父亲从部队退役,我们一家要从小镇迁到武汉去了。这个消息使我异常兴奋,不仅因为武汉是个大城市,也因为我有了机会彻底地摆脱关于小火车的苦恼,我天天盼望着离开小镇的日子,盼望离开谭峰离开这个小镇。

离开那天小镇下着霏霏冷雨,我们一家人在汽车站等候着长途汽车。我看见一个人的脑袋在候车室的窗子外面闪了一下,又闪了一下。那是谭峰,我知道是他,我向谭峰走过去,谭峰的衣服都被雨点打湿了,他用那只残缺的手抹着头发上的水滴,他的且光躲躲闪闪的,好像想说什么,却始终不开口。我不耐烦了,我转过身要走,一只手却被拉住了,我感觉到他把什么东西塞在了我的手里,然后就飞快地跑了。

你们都猜到了,是那把钥匙,红色小火车的发条钥匙!我记得钥匙湿漉漉的,不知是他的手汗还是雨水。我感到很意外,我没想到会有这么一个结局,直到现在我对这个结局仍然感到意外。有谁知道谭峰是怎么想的吗?

(有删改)

10.小说中,“我”与谭峰的“战争”是故事的明线,而“我”的内心变化则是故事的暗线,概括文中“我”的心理变化过程。(5分)

____________________________________________________________________________________

11.赏析文中的两处画线句。(4分)

(1)那么惊愕那么绝望的一瞥,就像第二块火红的烙铁,烫得我浑身冒出了白烟。(2分)

____________________________________________________________________________________

(2)谭峰的衣服都被雨点打湿了,他用那只残缺的手抹着头发上的水滴,他的目光躲躲闪闪的,好像想说什么,却始终不开口。(2分)

____________________________________________________________________________________

12.结合文本,简要分析谭峰这个人物形象。(5分)

____________________________________________________________________________________

13.“苏童是个说故事的好手”,其小说在叙事上极富特色。请简要分析本文在叙述人称、角度、线案、语言等方面的特征。(6分)

____________________________________________________________________________________

三、古诗文阅读(共39分)

(一)阅读下面的文言文,完成14-19题。(23分)

兰亭集序

(东晋)王羲之

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修褉事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以遊目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

程易田诗序

(清)刘大魁

余性顓愚,知志乎古,而不知宜于时;常思以泽及斯民为任。凡世所谓巧取而捷得者,余皆不知其径术,以故与缙绅之士相背而趋,终无遇合。退而强学,栖迟山陇之间,虽非有苦,而亦未尝有乐也。

年已晚暮,始为博士①于黟。博士之官,卑贫无势,最为人所贱简。而黟、歙邻近,歙尤多英贤,敦行谊,重交游。一时之名隽多依余以相劘切,或抗论今时之务,注念生人之欣戚,慨然太息,相对而歌。盖余生平之乐,无以加于此矣。

程子易田,尤所称著材宿彦,亦旦夕相从。其所为诗歌,摅词朴直而寄兴深至,尝谓其有陶潜之风。易田固信余,余亦甚重易田也。虽然,余老矣,今年年七十有三,将归休于枞阳江上。而易田年逾四十,犹困于诸生②,家又贫,故里不足以自活,亦将糊其口于汝阴。念欲长与诸君子游处,不可得矣。

居稽也,弦诵也,欣欣而忘其倦也。欢聚未几,离散随之,余于此共犹能独乐焉?否耶?夫以生平未尝有乐之人,徒以与诸君子游处而乐,今复以聚之不常而不乐生焉。回忆独居时,虽无所乐,而亦非有不乐也。则是今日之不乐,由前日之乐而来也。夫造物之于人,安能使其长乐哉?因取易田之诗所谓“濠上吟③”者反复咀呤益叹其文章之古与其人之心貌相称属其板刻之以与四方之知直者共读焉而余为序之如此。

(选自刘大魁《海峰文集》,清乾隆刻本)

【注】①博士:学官名,掌管文庙《孔庙)祭祀、教育生员等。②诸生:生员,俗称秀才。③濠上吟:语出《庄子·秋水》中庄子与惠子的“濠梁之辩”。

14.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.列坐其次 次:地方

B.固知一死生为虚诞 一:把……看作一样

C.知志乎古 志:志向

D.敦行谊 敦:注重

15.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.及其所之既倦 夫造物之于人

B.犹不能不以之兴怀 常思以泽及斯民为任

C.后之览者 凡世所谓巧取而捷得者

D.亦将有感于斯文 将归休于枞阳江上

16.下列句子中与例句的句式特点相同的一项是( )

例:引以为流觞曲水

A.死生亦大矣 B.俯察品类之盛 C.栖迟山陇之间 D.最为人所贱简

17.下列对原文有关内容的概括与赏析,不正确的一项是( )

A.《兰亭集序》语言朴实,清新疏朗。句法上,骈散兼行而以散句为主,顿挫有致,音韵和谐。文章情感脉络以“乐”起笔,由“乐”生“痛”,以“悲”作结。

B.《程易田诗序》中作者因不知迎合时俗,又常惦记施恩百姓,因此与达官贵人相背而行。其隐退而努力学习,游息山野之间,也能自得其乐。

C.《兰亭集序》在叙事、写景中融入作者对于生命的思考,虽流露出人生无常的感伤,但也批判了“一死生"“齐彭殇”思想的虚妄,具有积极的现实意义。

D.《程易田诗序》构思巧妙,主要写不遇之叹、得友之乐及离别之伤。文章不但抒发了有志不获骋的牢骚,也有对时弊的讥讽。

18.给文中画波浪线的文字断句,正确的一项是( )

因取易田之诗所谓“濠上吟”者反复咀吟益叹其文章之古与其人之心貌相称属其板刻之以与四方之知言者共读焉而余为序之如此

A.因取易田之诗所谓“豪上吟”者/反复咀吟益叹/其文章之古/与其人之心貌相称/属其板刻之/以与四方之知言者共读焉/而余为序之如此

B.因取易田之诗所谓“濠上吟”者反复咀吟/益叹其文章之古/与其人之心貌相称/属其板刻之/以与四方之知言者共读焉/而余为序之如此

C.因取易田之诗所谓“濠上吟”者/反复咀吟益叹其文章之/古与其人之心貌相称属/其板刻之/以与四方之知言者共读焉/而余为序之如此

D.因取易田之诗所谓“濠上吟”者/反复咀吟/益叹其文章之古/与其人之心貌相称属/其板刻之/以与四方之知言者共读焉/而余为序之如此

19.把文中画线的句子译成现代汉语。(8分)

(1)所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。(4分)

____________________________________________________________________________________

(2)或抗论今时之务,注念生人之欣戚,慨然太息,相对而歌。(4分)

____________________________________________________________________________________

(二)阅读下面这首词,完成20-21题。(8分)

蝶恋花·留别吴白楼①

(明)边贡

亭外潮生人欲去。为怕秋声,不近芭蕉树。芳草碧云凝望处,何时重话巴山雨?

三板轻船频唤渡。秋水疏杨,欲折丝干缕。白雁横天江馆暮,醉中愁见吴山路。

【注】①吴白楼:作者的友人吴一鹏,字南夫,号白楼。

20.“三板轻船频唤渡”一句与柳永《雨霖铃》词中的“______________”句意相近。“频”从侧面写出了______________的情状。(2分)

21.结合具体词句,简要赏析本词的抒情艺术。(6分)

____________________________________________________________________________________

(三)古诗文默写。(8分)

22.补写出下列名篇名句的空缺部分。(只选4小题)

(1)总角之宴,______________。______________不思其反。(《诗经·卫风·氓》)

(2)鹏之背,______________;怒而飞,______________(《庄子·道遥游》)

(3)青泥何盘盘,______________。扪参历井仰胁息,______________!(李白《蜀道难》)

(4)______________,百年多病独登台。______________。潦倒新停浊酒杯。(杜甫《登高》)

(5)我闻琵琶已叹息,______________。同是天涯沦落人,______________,!(白居易《琵琶行》)

(6)恨相见得迟,______________,柳丝长玉骢难系,______________,(王实甫《长亭送别》)

四、作文(60分)

23.阅读下面文字,根据要求作文。

有人说,“生活不止是眼前的苟且,还有诗和远方的田野”。浪漫的、美好的事物总是让人向往憧憬,就像这“诗和远方的田野”。但也有人说,“诗和远方的田野”更像是空中楼阁,听着让人热血沸腾,却不能拿来当饭吃。在大多数时候,生活就是眼前的苟且,就是锅碗瓢盆,酱油茶醋,甚至是一地鸡毛。

对此,你有怎样的感受或体验?根据以上材料,选取角度,自拟标题,写一篇不少于800字的文章,文体不限,诗歌除外。

2021年1月舟山市高中教学质量检测

高二语文 参考答案 2021-1

1.答案:B A.猝(cuì)应为(cù),“燥”应为“噪”。C.“珊珊”应为“姗姗”,“倏(sōu)忽”应为“倏(shū)忽”。D.应为“高屋建瓴”,伫立(zhù)

2.答案:C将“无论”改为“尽管”。

3.答案:C“读其文字就好似亲见发髻高挽,裾带轻飘的仙女”将逗号改为顿号,并列定语间用顿号隔开。

4.答案:A B.宾语中心词残缺,"了解……的情况”。C.搭配不当,“风险增大”。D.不合逻辑,“超过……以上”。

5.答案:①但随着历史的推移,他们又相继熄灭 ②中华文明的火炬何以长明不灭 ③就没有中华文明(共3分,每处1分,意思相近即可)

6.解析:画面中,孔子去应聘,却被“非名牌大学学生禁入”招牌上写的招聘条件挡在门外,因此感到疑惑并深有感叹。(孔子的疑惑和感叹一定和他的“被拒”有关)

参考答案:

(1)孔子疑感不解:自己是一个大圣人、大教育家,为什么会被招聘单位拒之门外呢?(意思对即可。能写出孔子对自己作为教育家被拒的意外和困惑)他又发出感叹:现在这个时代太看重文凭(学历)了!应聘门槛(条件)太高了啊!自己跟不上形势了!(其中“重文凭”“高门槛”写出任意一点即可)(2)揭露了当今社会一些人才招聘单位只看学历而不看能力的现状。(2分)

7.答案:D A.材料一中“农业大棚只是中国现代农业科技的一个例证”可知农业大棚只是中国能生产如此多粮食的其中一个原因。B.因果倒置。材料二“这是因为,对于一个拥有14亿人口的大国来说,任何一项微小的浪费都会放大为一个惊人的数字。”C.以偏概全。材料二“对化肥过高的依赖和不规范使用,有可能带来土壤污染和农业生态环境的恶化,不利于农业生产长远发展”。

8.答案:A A项答非所问,不属于隐忧。

9.参考答案:(1)完善立法,用法治力量为粮食安全保驾护航,这才是治本之策。(2)依靠农业现代化。(3)对于餐饮环节的浪费,应该细化、强化惩戒机制。(4)挖掘耕地红线之外可能的粮食耕种面积。(答对一点给1分,没有概括照搬原句酌情扣分)

10.参考答案:(1)初见小火车时惊讶,接着因嫉妒而告发;(2)目睹谭峰遭受毒打,自己被关家中无法寻找小火车而内心难熬;(3)意外找到小火车的惊喜,并否认谭峰的诘问:(4)因能搬家摆脱小火车的苦恼而兴奋;(5)对谭峰交给发条钥匙而倍感意外。(1点1分)

11.参考答案:第一句运用比喻的修辞手法,形象写出我在谭峰望向自己时内心的惊恐:害怕谭峰已经知道是自己告的密,担心谭峰由此报复自己。第二句运用动作、神态等细节描写,展现了谭峰来送别我时复杂的内心情感:不知如何面对“我”,犹豫要不要把钥匙交给“我”。(手法1分,内容分析1分)

12.参考答案:(1)谭峰是一个处于青春期的叛逆少年。他有小偷小摸的恶习,小镇几乎所有人家都被他偷过,还偷了成都女孩的小火车;(2)他倔强,逆反心强,宁愿遭受父亲毒打与残害,也不愿说出小火车的下落;(3)他狡點,有点小聪明,在事情败露前就把小火车偷偷转移了;(4)但他也善良重情,明知好友背叛却终未点破,最终以送钥匙的方式表达和解之意。(1点1分,2点3分,3点5分)

13.参考答案:(1)叙述人称多样:以第一人称为主,增加了故事的真实感,使之显得真实可信;而第二人称的穿插,进一步拉近了读者与文本的距离,给人一种当面娓娓道来的亲切感。

(2)叙述视角灵活:文章表面上是一个未经人事的少年视角,而历经沧桑的成人视角始终隐含其中,与之并行不悖,轮流切换。

(3)叙事线索巧妙:文章以偷火车、藏火车、转移火车和火车又被偷等为线索,巧妙地将故事串联起来,使故事情节更显集中而跌宕。

(4)叙述语言自然:小说语言平实口语化,人物对话多取消了标点符号,使小说人物与叙述融为一体,使叙述更显自然流畅。(1点2分,写出任意3点满分)

14.答案:C志:笃信。

15.答案:C C者:……的人。A.之:得到;之:的。B.以:因为;以:把。D.于:对;于:在。

16.答案:C C皆为省略句引(之)以(之)为流觞曲水/栖迟(于)山陇之间 A.判断句B.定语后置句D.被动句

17.答案:B第一段最后一句“虽非有苦,而亦未尝有乐也”,虽然不是有过痛苦,但也不曾有过快乐。

18.答案:B(译:于是拿来易田的题名为“濠上吟”的诗集,反复咀嚼吟诵其诗,更加赞叹其文章之古朴,与其人之心灵、容貌相符合。我叮嘱他将其诗作板刻成集,用来与四方的知音一起诵读。而我为他的诗集作这样的序。)

19.答案:(1)用来放眼纵观,舒展胸怀,足以尽享视和听的乐趣,实在是快乐啊。(评分标准:所以:用来……。游目骋怀:纵目浏览;驰骋胸怀,抒发胸臆。极:尽。信:实在。各1分)

(2)有时争辩当今事务,挂念百姓的忧乐,不禁感慨叹息,面对面歌咏。(评分标准:或:有时。注念:挂念。抗论:争辩。欣戚:忧乐。各1分)

20.参考答案:留恋处、兰舟催发(写出兰舟催发即可)诗人与朋友不忍离别

21.参考答案:(1)借景抒情。“为怕秋声,不近芭蕉树”,古诗词中多藉“芭蕉”以言愁。明写悲秋,暗写离愁。“秋水疏杨,欲折丝千缕”句,以折柳写离情。(2)化用或用典。“芳草碧云凝望处,何时重话巴山雨”句,以芳草喻离情,并化用李商隐诗句,表达了不知几时能与友人聚首叙旧的怅惘之情。(3)衬托。“三板轻船频唤渡”句,以船夫催客衬托离别时的难舍难分。(4)虚写。“白雁横天江馆暮,醉中愁见吴山路”句,以设想友人上路后的旅愁来进一步表现难以割舍的离情。(每点2分,答对3点即给满分)

22.(1)言笑晏晏 信誓旦旦(2)不知其几千里也 其翼若垂天之云(3)百步九折萦岩峦 以手抚膺坐长叹(4)万里悲秋常作客 艰难苦恨繁霜鬓(5)又闻此语重唧唧 相逢何必曾相识(6)怨归去得疾 恨不倩疏林挂住斜晖

23.作文略

同课章节目录