2012高考语文二轮复习精品学案(大纲版)专题5 古代诗歌阅读

文档属性

| 名称 | 2012高考语文二轮复习精品学案(大纲版)专题5 古代诗歌阅读 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 38.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | |||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-12-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

专题五 古代诗歌阅读

考情分析

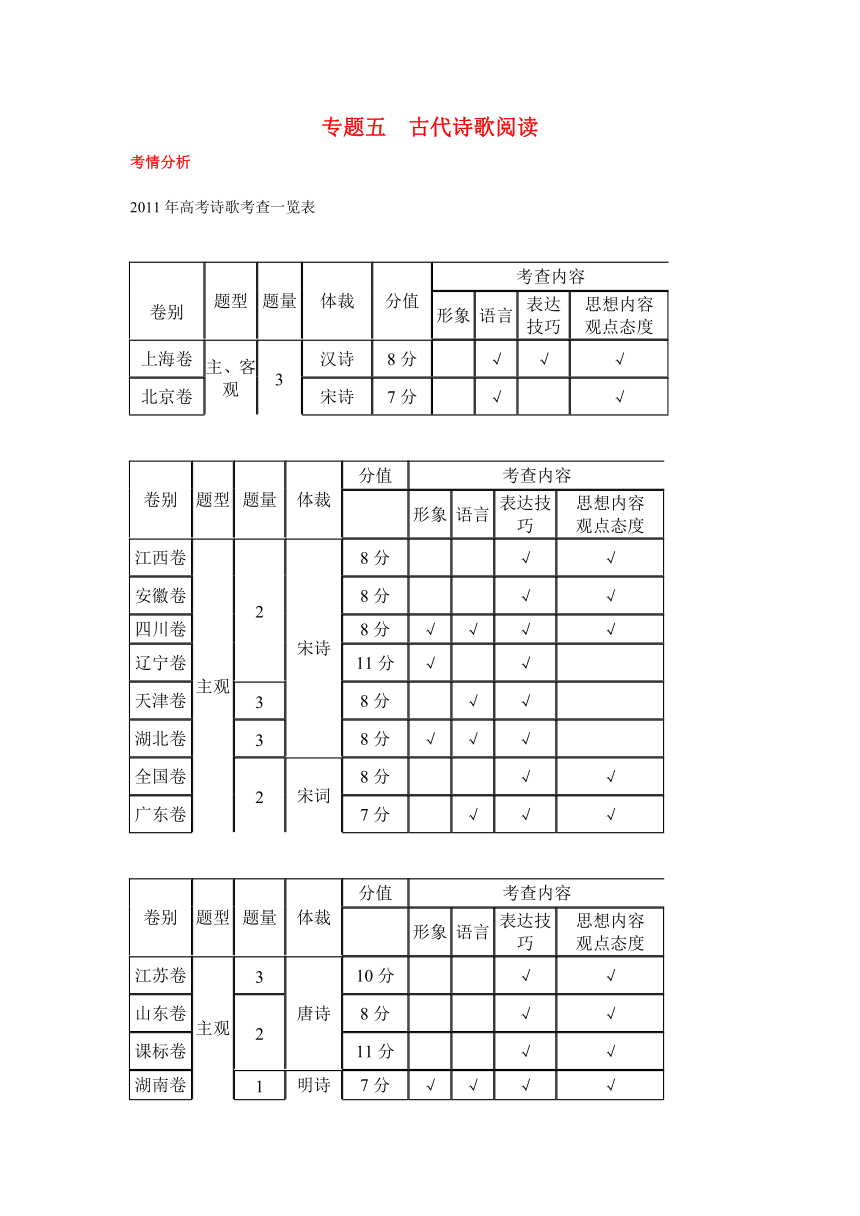

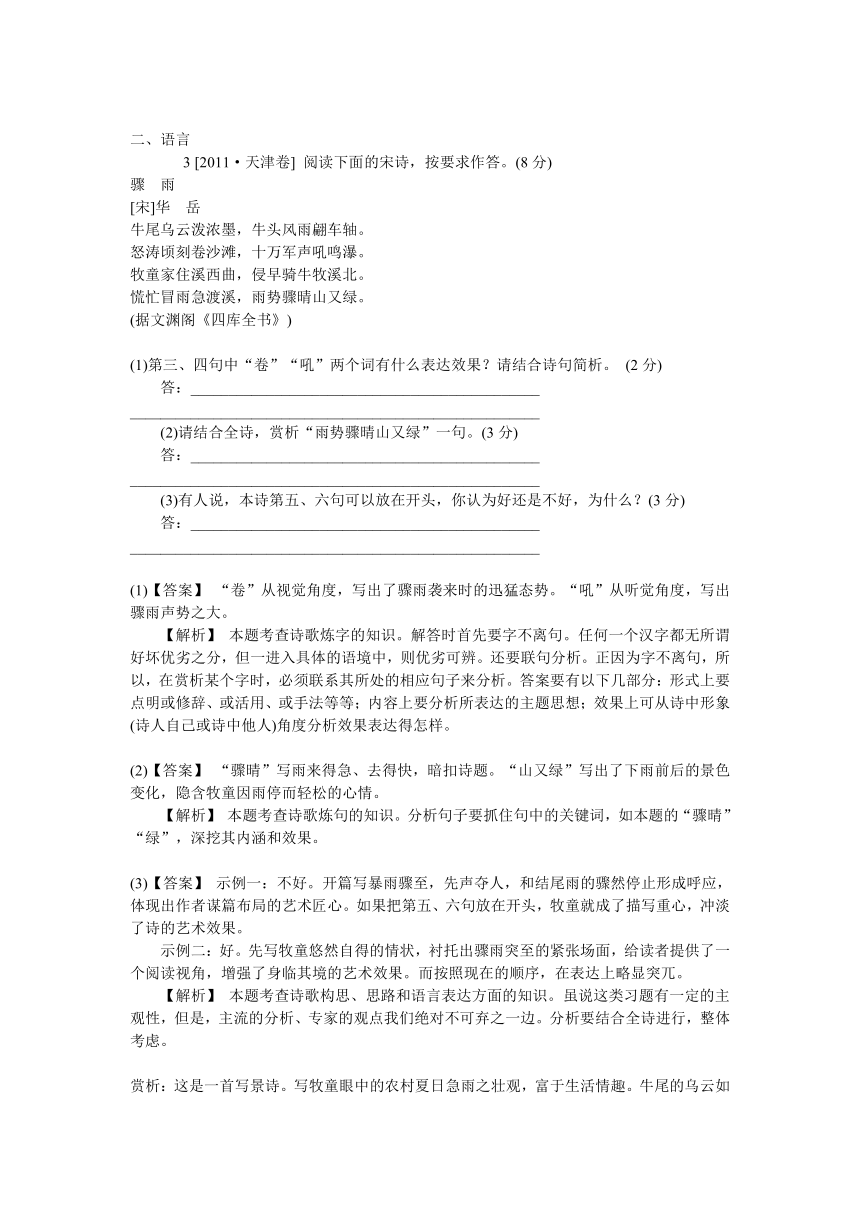

2011年高考诗歌考查一览表

卷别 题型 题量 体裁 分值 考查内容

形象 语言 表达技巧 思想内容观点态度

上海卷 主、客观 3 汉诗 8分 √ √ √

北京卷 宋诗 7分 √ √

卷别 题型 题量 体裁 分值 考查内容

形象 语言 表达技巧 思想内容观点态度

江西卷 主观 2 宋诗 8分 √ √

安徽卷 8分 √ √

四川卷 8分 √ √ √ √

辽宁卷 11分 √ √

天津卷 3 8分 √ √

湖北卷 3 8分 √ √ √

全国卷 2 宋词 8分 √ √

广东卷 7分 √ √ √

卷别 题型 题量 体裁 分值 考查内容

形象 语言 表达技巧 思想内容观点态度

江苏卷 主观 3 唐诗 10分 √ √

山东卷 2 8分 √ √

课标卷 11分 √ √

湖南卷 1 明诗 7分 √ √ √ √

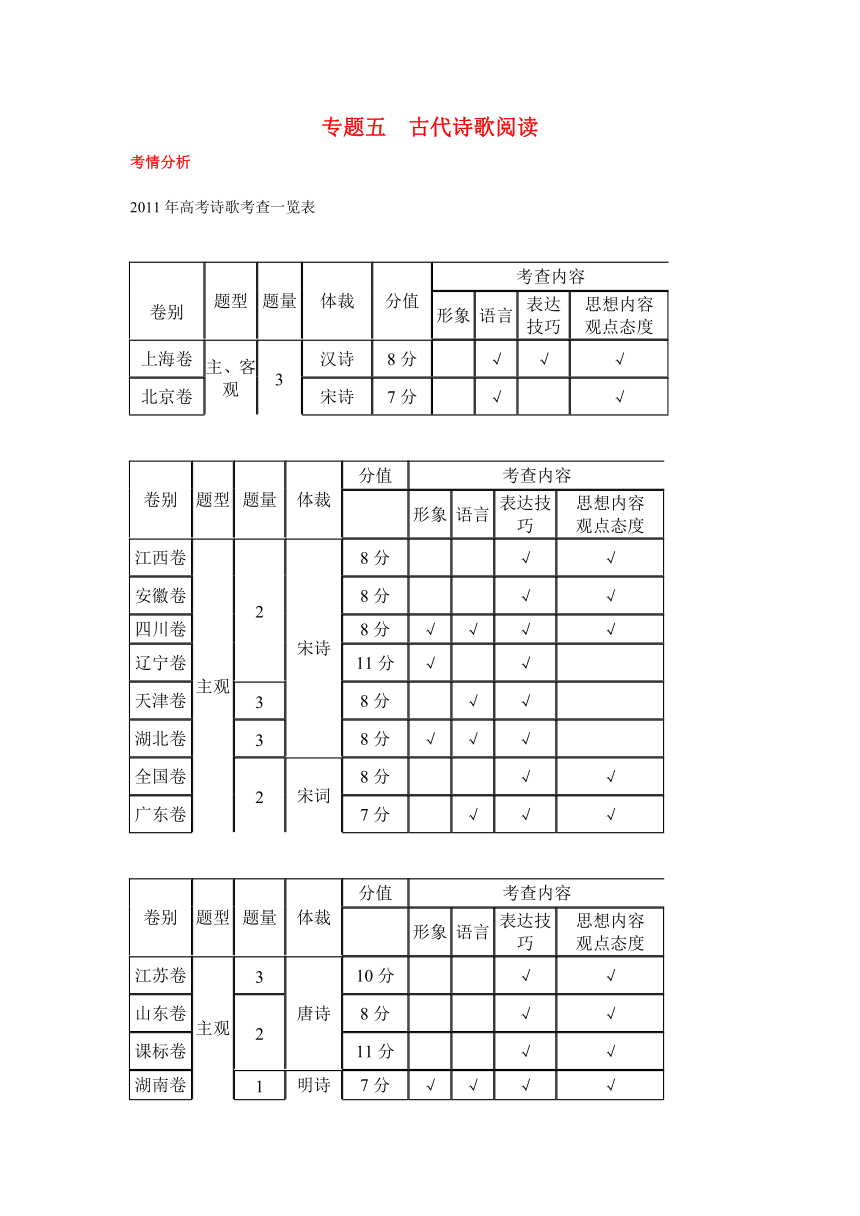

重庆卷 2 6分 √ √

浙江卷 清诗 7分 √ √

福建卷 6分 √ √

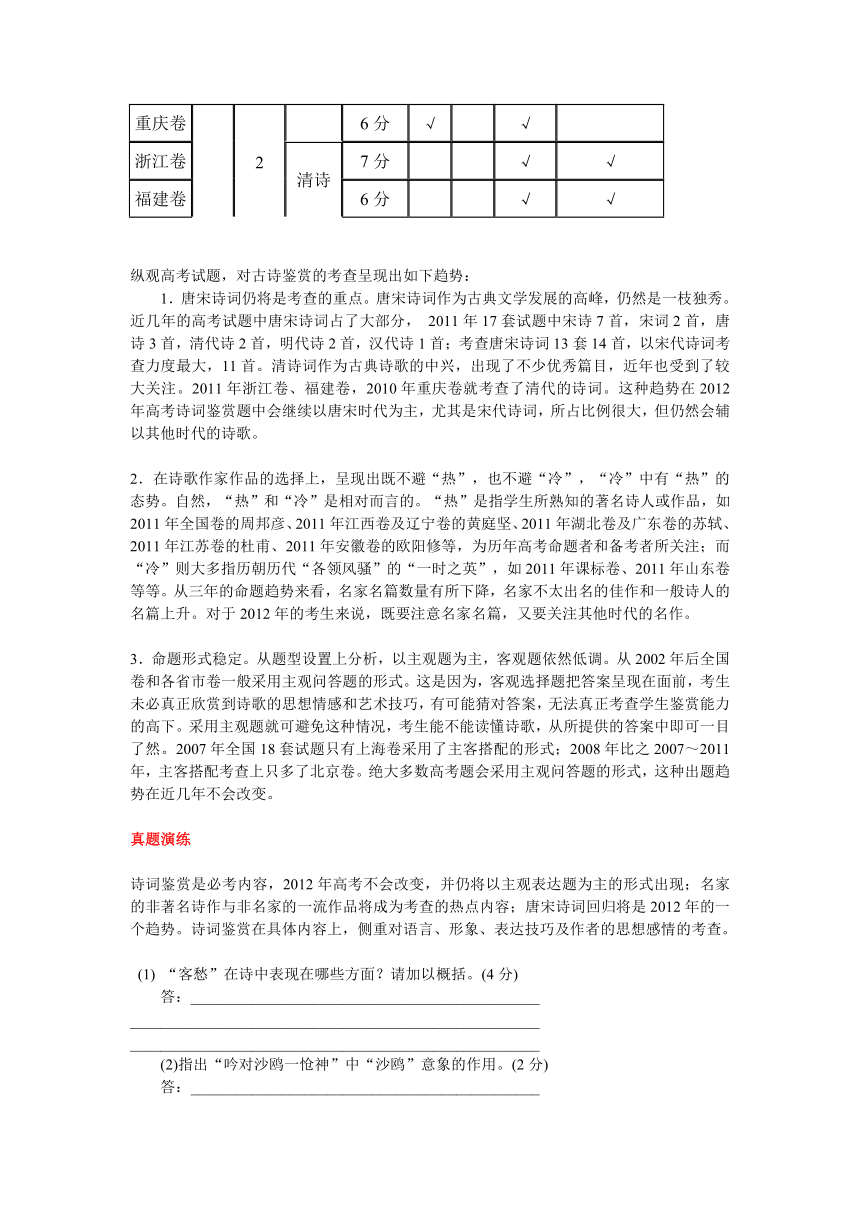

纵观高考试题,对古诗鉴赏的考查呈现出如下趋势:

1.唐宋诗词仍将是考查的重点。唐宋诗词作为古典文学发展的高峰,仍然是一枝独秀。近几年的高考试题中唐宋诗词占了大部分, 2011年17套试题中宋诗7首,宋词2首,唐诗3首,清代诗2首,明代诗2首,汉代诗1首;考查唐宋诗词13套14首,以宋代诗词考查力度最大,11首。清诗词作为古典诗歌的中兴,出现了不少优秀篇目,近年也受到了较大关注。2011年浙江卷、福建卷,2010年重庆卷就考查了清代的诗词。这种趋势在2012年高考诗词鉴赏题中会继续以唐宋时代为主,尤其是宋代诗词,所占比例很大,但仍然会辅以其他时代的诗歌。

2.在诗歌作家作品的选择上,呈现出既不避“热”,也不避“冷”,“冷”中有“热”的态势。自然,“热”和“冷”是相对而言的。“热”是指学生所熟知的著名诗人或作品,如2011年全国卷的周邦彦、2011年江西卷及辽宁卷的黄庭坚、2011年湖北卷及广东卷的苏轼、2011年江苏卷的杜甫、2011年安徽卷的欧阳修等,为历年高考命题者和备考者所关注;而“冷”则大多指历朝历代“各领风骚”的“一时之英”,如2011年课标卷、2011年山东卷等等。从三年的命题趋势来看,名家名篇数量有所下降,名家不太出名的佳作和一般诗人的名篇上升。对于2012年的考生来说,既要注意名家名篇,又要关注其他时代的名作。

3.命题形式稳定。从题型设置上分析,以主观题为主,客观题依然低调。从2002年后全国卷和各省市卷一般采用主观问答题的形式。这是因为,客观选择题把答案呈现在面前,考生未必真正欣赏到诗歌的思想情感和艺术技巧,有可能猜对答案,无法真正考查学生鉴赏能力的高下。采用主观题就可避免这种情况,考生能不能读懂诗歌,从所提供的答案中即可一目了然。2007年全国18套试题只有上海卷采用了主客搭配的形式;2008年比之2007~2011年,主客搭配考查上只多了北京卷。绝大多数高考题会采用主观问答题的形式,这种出题趋势在近几年不会改变。

真题演练

诗词鉴赏是必考内容,2012年高考不会改变,并仍将以主观表达题为主的形式出现;名家的非著名诗作与非名家的一流作品将成为考查的热点内容;唐宋诗词回归将是2012年的一个趋势。诗词鉴赏在具体内容上,侧重对语言、形象、表达技巧及作者的思想感情的考查。

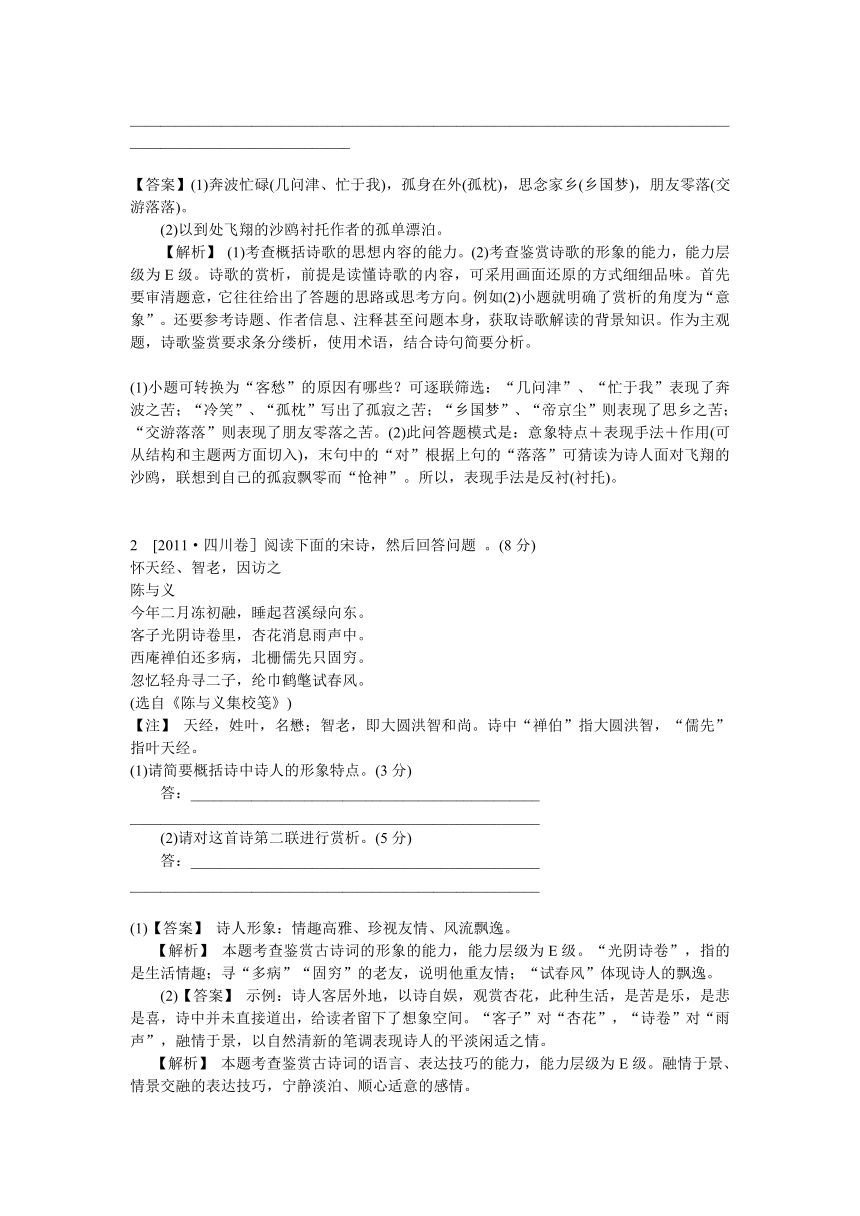

(1) “客愁”在诗中表现在哪些方面?请加以概括。(4分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(2)指出“吟对沙鸥一怆神”中“沙鸥”意象的作用。(2分)

答:______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

【答案】(1)奔波忙碌(几问津、忙于我),孤身在外(孤枕),思念家乡(乡国梦),朋友零落(交游落落)。

(2)以到处飞翔的沙鸥衬托作者的孤单漂泊。

【解析】 (1)考查概括诗歌的思想内容的能力。(2)考查鉴赏诗歌的形象的能力,能力层级为E级。诗歌的赏析,前提是读懂诗歌的内容,可采用画面还原的方式细细品味。首先要审清题意,它往往给出了答题的思路或思考方向。例如(2)小题就明确了赏析的角度为“意象”。还要参考诗题、作者信息、注释甚至问题本身,获取诗歌解读的背景知识。作为主观题,诗歌鉴赏要求条分缕析,使用术语,结合诗句简要分析。

(1)小题可转换为“客愁”的原因有哪些?可逐联筛选:“几问津”、“忙于我”表现了奔波之苦;“冷笑”、“孤枕”写出了孤寂之苦;“乡国梦”、“帝京尘”则表现了思乡之苦;“交游落落”则表现了朋友零落之苦。(2)此问答题模式是:意象特点+表现手法+作用(可从结构和主题两方面切入),末句中的“对”根据上句的“落落”可猜读为诗人面对飞翔的沙鸥,联想到自己的孤寂飘零而“怆神”。所以,表现手法是反衬(衬托)。

2 [2011·四川卷]阅读下面的宋诗,然后回答问题 。(8分)

怀天经、智老,因访之

陈与义

今年二月冻初融,睡起苕溪绿向东。

客子光阴诗卷里,杏花消息雨声中。

西庵禅伯还多病,北栅儒先只固穷。

忽忆轻舟寻二子,纶巾鹤氅试春风。

(选自《陈与义集校笺》)

【注】 天经,姓叶,名懋;智老,即大圆洪智和尚。诗中“禅伯”指大圆洪智,“儒先”指叶天经。

(1)请简要概括诗中诗人的形象特点。(3分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

(2)请对这首诗第二联进行赏析。(5分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

(1)【答案】 诗人形象:情趣高雅、珍视友情、风流飘逸。

【解析】 本题考查鉴赏古诗词的形象的能力,能力层级为E级。“光阴诗卷”,指的是生活情趣;寻“多病”“固穷”的老友,说明他重友情;“试春风”体现诗人的飘逸。

(2)【答案】 示例:诗人客居外地,以诗自娱,观赏杏花,此种生活,是苦是乐,是悲是喜,诗中并未直接道出,给读者留下了想象空间。“客子”对“杏花”,“诗卷”对“雨声”,融情于景,以自然清新的笔调表现诗人的平淡闲适之情。

【解析】 本题考查鉴赏古诗词的语言、表达技巧的能力,能力层级为E级。融情于景、情景交融的表达技巧,宁静淡泊、顺心适意的感情。

二、语言

3 [2011·天津卷] 阅读下面的宋诗,按要求作答。(8分)

骤 雨

[宋]华 岳

牛尾乌云泼浓墨,牛头风雨翩车轴。

怒涛顷刻卷沙滩,十万军声吼鸣瀑。

牧童家住溪西曲,侵早骑牛牧溪北。

慌忙冒雨急渡溪,雨势骤晴山又绿。

(据文渊阁《四库全书》)

(1)第三、四句中“卷”“吼”两个词有什么表达效果?请结合诗句简析。 (2分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

(2)请结合全诗,赏析“雨势骤晴山又绿”一句。(3分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

(3)有人说,本诗第五、六句可以放在开头,你认为好还是不好,为什么?(3分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

(1)【答案】 “卷”从视觉角度,写出了骤雨袭来时的迅猛态势。“吼”从听觉角度,写出骤雨声势之大。

【解析】 本题考查诗歌炼字的知识。解答时首先要字不离句。任何一个汉字都无所谓好坏优劣之分,但一进入具体的语境中,则优劣可辨。还要联句分析。正因为字不离句,所以,在赏析某个字时,必须联系其所处的相应句子来分析。答案要有以下几部分:形式上要点明或修辞、或活用、或手法等等;内容上要分析所表达的主题思想;效果上可从诗中形象(诗人自己或诗中他人)角度分析效果表达得怎样。

(2)【答案】 “骤晴”写雨来得急、去得快,暗扣诗题。“山又绿”写出了下雨前后的景色变化,隐含牧童因雨停而轻松的心情。

【解析】 本题考查诗歌炼句的知识。分析句子要抓住句中的关键词,如本题的“骤晴”“绿”,深挖其内涵和效果。

(3)【答案】 示例一:不好。开篇写暴雨骤至,先声夺人,和结尾雨的骤然停止形成呼应,体现出作者谋篇布局的艺术匠心。如果把第五、六句放在开头,牧童就成了描写重心,冲淡了诗的艺术效果。

示例二:好。先写牧童悠然自得的情状,衬托出骤雨突至的紧张场面,给读者提供了一个阅读视角,增强了身临其境的艺术效果。而按照现在的顺序,在表达上略显突兀。

【解析】 本题考查诗歌构思、思路和语言表达方面的知识。虽说这类习题有一定的主观性,但是,主流的分析、专家的观点我们绝对不可弃之一边。分析要结合全诗进行,整体考虑。

赏析:这是一首写景诗。写牧童眼中的农村夏日急雨之壮观,富于生活情趣。牛尾的乌云如浓墨泼洒,牛头的风雨急如水车,波涌轴翻。顷刻之间,怒涛汹涌卷上了沙滩,就像千军万马,阵阵吼声如飞瀑鸣雷令人心寒!牧童家住溪西曲,清早骑牛去溪北放牧。慌忙中冒雨渡溪返村,没想到暴雨骤停,又绿了群山。本诗语言不事雕琢。通俗易懂的比喻,使人觉得朴实清新;平淡无华的语言组合又极富有生活情趣。本诗给人的突出印象是一个“骤”字。暴雨来的“骤”,去的也“骤”。作者从视觉和听觉的不断转换来描绘这壮观的景色。夏日阴晴瞬息变化的奇景,在作者的笔下自然地表述了出来,使人读罢为之叫绝。

三、表达技巧

4 [2011·福建卷] 阅读下面这首诗歌,回答问题。(6分)

晓至湖①上

[清]厉 鹗

出郭晓色微, 临水人意静。

水上寒雾生, 弥漫与天永。

折②苇动有声,遥山淡无影。

稍见初日开, 三两列舴艋。

安得学野凫, 泛泛逐清景③。

(选自《清诗选》)

【注】 ①湖:杭州西湖。②折:弯曲。③景:影。

(1)这首诗情感丰富,请作分析。(3分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(2)请从表达技巧的角度对“折苇动有声,遥山淡无影”进行赏析。(3分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(1)【答案】 ①喜爱幽静:“人意静”、“寒雾生”等;②亲近自然:“临水”、“稍见初日开”等;③向往自由:“学野凫”、“逐清景”等;④自由暂不可得的惆怅:“安得”。(意思对即可)

【解析】本题考查对诗歌情感的概括和分析能力。分析诗歌表达的思想感情,一要注意抓住诗歌中表达思想感情的关键词,如本诗中的“人意静”,其他如“伤”“悲”“愁”等词。二要注意景物表现出来的感彩。三要注意与人物有关的事及人物的言谈举止,借此判断人物的感情,如本诗中的“临水”“见初日”“学野凫”等。当然,还要注意某些诗句中隐含的情感信息,如“安得学野凫”一句就隐含着暂不可得的惆怅之情。

(2)【答案】 ①对比:以“有声”与“无影”对比,近写声觉,远写视觉,突出层次的远近和景致的深阔。②对偶:以“折苇”对“遥山”,近景与远景相结合;以“动有声”对“淡无影”,听觉与视觉相结合;节奏优美(或形象丰富,或层次分明),意境深阔、淡雅(或幽静、清新)。(其他看法,言之成理亦可)

【解析】赏析诗歌的表达技巧,要记忆一些常见手法,如对比、对偶、比喻、借景抒情、情景交融、托物言志等;还要注意写景状物的角度,如动静角度、视听角度等。分析原诗,对号入座,答案务必准确、全面。对偶是古诗中常见技巧,考生往往视而不见,要注意。

四、思想内容和观点态度

5 [2011·全国卷] 阅读下面这首宋词,然后回答问题。(8分)

关河令

周邦彦①

秋阴时晴渐向暝,变一庭凄冷。伫听寒声②,云深无雁影③。 更深人去寂静,但照壁孤灯相映。酒已都醒,如何消夜永!

【注】 ①周邦彦(1056—1121):字美成,号清真居士,钱塘(今浙江杭州)人。②寒声:指秋声,如风声、落叶声、虫鸣声等。③雁:古人认为雁能传书。

(1)从上、下两阕的首句看,这首词是以什么为线索来写的?请简要说明。 (3分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(2)简要分析作者在这首词中所表现的心情。 (5分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(1)【答案】 (1)本词是以时间推移为线索来写的。上阕写的情景发生在日间“渐向暝”时;下阕写作者难以入眠的情景已经推移至更深、人去、夜寂静时。(答出以时间为线索的给1分,能简要说明的给2分。意思答对即可)

(2)作者在词中表现了思家、孤寂的心情。上阕写作者站在庭院等候亲人的消息,但盼来的只是“无雁影”;下阕写作者本想借酒消愁,酒醒之后,却愁上加愁,于是感叹不已,使孤栖之愁更深一层。(答出心情的,给2分;能简析表现的,给3分。意思答对即可)

【解析】本题主要考查诗歌鉴赏的能力。两道题目都比较简单,都问的是写法,且互为补充。整首词是典型的“情景交融”之作,以景写情,情感基调低沉、凄清、孤独。全词线索分明,由傍晚时分到更深夜半,傍晚天光昏暗,一庭凄冷,寒声阵阵,又没有亲人(或友人)的音信;更深夜半时分,人们各自走远,主人公独对孤灯,难以入眠,孤独凄清之情深矣。

技法点拨

一、学会“泡”开诗歌

要确切把握诗歌中的形象、感情,以及其间的纽带“情境”,首先要读懂诗歌;或者说,把握住这几个梯次层进的要点,才能读懂诗歌,才算读懂诗歌。怎么读懂诗歌?用谢冕先生的话说,要“泡”。古代诗歌高度凝练,意象错落,情感丰富——像茶叶一样,不泡是无法品的。要关注诗歌的题目、诗序、注释、作者和标点;确切把握诗歌中的重要形象,整合诗歌意象;遇到不甚明了的意象,要根据相关意象推断;同时调动联想和想象,在思维里还原诗歌的情境;把含蓄跳跃的诗句“泡”开,变成一篇散文。例如2011年全国“课标”卷的古代诗歌阅读题目,给出一首唐人七律,且附有注释。

春日秦国怀古

周 朴①

荒郊一望欲消魂②,泾水③萦纡傍远村。

牛马放多春草尽,原田耕破古碑存。

云和积雪苍山晚,烟伴残阳绿树昏。

数里黄沙行客路,不堪回首思秦原。

【注】 ①周朴(?-878):字太朴,吴兴(今属浙江)人。②消魂:这里形容极其哀愁。③泾水:渭水支流,在今陕西省中部,古属秦国。萦纡:旋绕曲折。

诗题表明写诗的时间、地点和行为。“欲消魂”三字,直抒胸臆,它可以帮助我们大致明了诗人的感情,更真切的感情还需要整合形象具体理解。“苍山晚”“绿树昏”都是以古喻今,一语三关:秦王朝当年的“晚昏”,唐王朝当下的“晚昏”,诗人个人际遇的“晚昏”。

“泡”开此诗,即逐字逐句地理解诗歌的内容: 望着无际的荒原,内心极度哀愁,旋绕曲折的泾水傍靠着远处荒村。牛马无人放牧,随意啃啮残存的春草,高原上田地残破,几座古碑很是显眼。晚云和积雪,山色苍茫一派暮色;荒烟伴残阳,绿树笼罩一片昏暗。走过了好几里路,旅途黄沙漫漫。想到秦朝衰亡,不忍心再回头看那片荒原。

二、答题模式

(一)形象鉴赏

1.鉴赏诗歌中的景物形象

(1)设问方式:①这首诗描写了什么样的环境?②这首诗描写了什么样的景物?③这首诗描绘了一幅怎样的画面?④这首诗营造了一种怎样的意境?

(2)思路点拨:①找出诗中的景物,概括景象(意境)特点。②描摹诗歌图景,点明景物所营造的氛围特点。③剖析作者思想及其情感。

(3)答题模式:诗歌描写了________(景物、图景的特点)________(景物、图景)。通过对________的描写(结合原诗具体分析景物的特点),表达(抒发)了作者的________(思想感情)。

(4)答题示例:请分析这首诗的画面美。

绝 句

杜 甫

迟日江山丽,春风花草香。

泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

解题思路:

①这首诗写了江山、花草、燕子、鸳鸯,四种景物构成一幅画面(诗中的景),显出蓬勃盎然的春意(景象特点)。

②上联景物较阔大、较概括,下联景物较细小、较具体。远与近相生,概括与具体结合,构成一幅完整的春景图。(描摹诗歌图景,点明景物所营造的氛围特点)

③浓艳的画面色彩,谐调的画面组合,相宜的动静描绘,渲染出浓浓春意,观之令人赏心悦目,很好地表现了作者陶醉在春光中的怡然之情。(剖析作者思想及其情感)

依据答题模式,形成答案:这首诗描绘了一幅生机勃勃的初春风景图。江山、花草、燕子、鸳鸯,四种景物构成一幅生机盎然和谐美好的画面。整个画面和谐统一,色彩鲜明。表现了作者陶醉在春光中的怡然美好的情感。

2.鉴赏诗歌中的物象

(1)设问方式:①这首诗塑造了什么样的物象?②说一说这首诗中物象的特点。③诗人通过诗中塑造的物象表现了怎样的情感?

(2)思路点拨:①写的是什么物象?②最能体现其处境的词语是什么?最能体现它品行的词语是哪些?③指出物中蕴含的诗人的感情。

(3)答题模式:诗歌描写了________(物象的特点)________(物象)。通过对________的描写(结合原诗具体分析物象),表达了作者的________(思想感情、志向)。

(4)答题示例:简析杏花形象。

北陂杏花

王安石

一陂春水绕花身,花影妖娆各占春。

纵被春风吹作雪,绝胜南陌碾成尘。

解题思路:

①这首诗塑造了杏花的形象。

②最能体现其处境的词语是:一陂春水。最能体现它品行的词语是:花影妖娆。

③物中体现的诗人的感情:要保持自己如北陂杏花的像雪一样纯洁美好的品性,决不成为任人碾压的尘土。

依据答题模式,形成答案:这首诗塑造了风姿绰约、妖娆美丽,宁可飘零天涯,也不愿忍受屈辱践踏的杏花形象。通过对妖娆美丽、占尽春光、花落逐春风、芳魂无玷的杏花这一形象的描写,表达了政治家、诗人王安石坚守自己的节操和见解,坚持变法改革的志向。抒发了作者宁为玉碎,不为瓦全的感情。

3.鉴赏诗歌中的人物形象

(1)设问方式:①此诗刻画了一个怎样的人物形象?请结合诗句简要分析。②人物形象的具体特征是什么?③人物形象所表现的情感特点有哪些?④这首诗中的抒情主人公具有怎样的性格特点?

(2)思路点拨:①明确指出是什么形象。②联系诗句分析形象的基本特征。③概括形象的意义。(抒发了什么样的感情)

(3)答题模式:诗中塑造了________形象(什么形象)。________(联系诗句分析形象的基本特征),抒写了________之情(概括形象的意义)。

(4)答题示例:分析诗中塑造的形象。

塞下曲

李 白

五月天山雪,无花只有寒。

笛中闻折柳,春色未曾看。

晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。

愿将腰下剑,直为斩楼兰。

解题思路:

①写的形象:边关将士。

②联系诗句分析形象的基本特征为:边关将士不畏艰苦,为国杀敌。

③形象的意义(抒发了对形象的感情):抒写了对边关将士的赞美之情和诗人希望像边关将士那样报效祖国、建功立业之情。

依据答题模式,形成答案:这首诗塑造了不畏艰苦、为国杀敌的边关将士形象,表达了对边关将士的赞美,抒写了诗人希望像边关将士那样报效祖国、建功立业之情。

(二)诗歌语言鉴赏

1.炼字(词)

(1)设问方式:①诗中最传神的字是哪个字?请作分析。②对某字进行赏析或分析某字的表达效果。③诗句中的某字,有的版本作某字,你认为哪个字更好,为什么?④某诗的诗眼是什么?⑤某字历来为人称道,你认为它好在哪里?

(2)思路点拨:

①该字(运用了什么手法,有就写,没有不写)具体形象、生动传神地刻画了什么形象(景、物、人)。概括回答。(必答)

②把该字放入原句中描述景象。将画面具体展开,展开时要注意突出画面特征。(分值少的题这步可省略)

③点出该字烘托了怎样的意境,表达了怎样的感情。(必答)

(3)答题模式:这个字意思是________(或运用了什么手法),具体形象、生动传神地刻画了________形象(或景色),烘托了________意境,表达了________情感。

(4)答题示例:“红杏枝头春意闹”中的“闹”字用得好不好?为什么?

木兰花

宋 祁

东城渐觉风光好,縠皱波纹迎客棹。绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹。 浮生长恨欢娱少,肯爱千金轻一笑。为君持酒劝斜阳,且向花间留晚照。

解题思路:

①“闹”字用拟人和通感手法具体生动、形象传神地刻画了杏花怒放的春天景色。

②放入原句,展开画面:花本来没有声音,这里用拟人手法描摹了声音,生动地描绘出春意盎然、杏花闹春、蝶缠蜂绕的景象,使人在视觉里获得了听觉的美好感受,突出了春天生机勃勃的特色。

③该字的使用效果:表达了对春天的无比喜爱之情。

依据答题模式,形成答案:“闹”字用拟人和通感手法具体生动、形象传神地刻画了杏花怒放的春天景色。花开本来没有声音,这里用拟人手法描写了声音,展现春意盎然、杏花闹春的景象,使人在视觉里获得了听觉的感受,突出了春天美丽而有生气的特征,表现了对春天的无比的喜爱之情。

2.叠字题

(1)设问方式:某某叠音词有什么作用?

(2)思路点拨:①解释词语含义,生动形象地写出了________景(物)。②富有音韵、韵律感,增强表达效果。

(3)答题模式:这个词的意思是________,生动形象地写出了________景(物),使诗歌富有音韵、韵律感,增强表达效果。

(4)答题示例:“葱葱”“靡靡”两个叠音词有什么作用?

黄氏延绿轩

[明]高 启

葱葱溪树暗,靡靡江芜①湿。

雨过晓开帘,一时放春入。

【注】 ①芜:丛生的草。

依据答题模式,形成答案:“葱葱”是树木苍翠茂盛,充满生机,“靡靡”形容草密,“葱葱”“靡靡”写出春雨后水边草木茂盛之貌;富有韵律感,增强了表达效果。

3.一词领全诗型

(1)设问方式:①简析“×”字在诗中的作用。②你认为这首诗的诗眼是什么?为什么?③第几联中的诗眼是什么?为什么?④诗歌开篇用一“×”字,内涵丰富,请简要分析。⑤这首词上片有一个字统摄了下片的内容,这个字是哪一个字?为什么?

(2)思路点拨:古诗非常讲究构思,往往一个字或一个词就构成全诗的线索,奠定了全诗的感情基调,统摄着全诗的思想。抓住这个词命题往往可以以小见大,考查考生对全诗的把握程度。

(3)答题模式:①该词对突出主旨所起的作用。②从该词在诗中结构上所起的作用考虑。

(4)答题示例:“折柳”二字是全诗的关键,“折柳”寓意是什么?你是否同意“关键”之说?为什么?

春夜洛城闻笛

李 白

谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

依据答题模式,形成答案:“折柳”的寓意是“惜别怀远”,而诗歌的主旨正是思乡之情。这种思乡之情是从听到“折柳”曲的笛声引起的。可见“折柳”是全诗的关键。

4.鉴赏诗歌语言风格

(1)设问方式:①这首诗在语言上有何特色?②请分析这首诗的语言风格。③谈谈此诗的语言艺术。

(2)思路点拨:①用一两个词准确点明语言特色。②用诗中有关语句具体分析这种特色。③指出表现了作者怎样的感情。

(3)答题模式:此诗语言特点是________(能用来答题的词一般有:清新自然、朴实无华、华美绚丽、明白晓畅、多用口语、委婉含蓄、雄浑豪放、笔调婉约、简练生动……),________(用诗中有关语句具体分析这种特色),表现了________之情。

(4)答题示例:请分析此诗的语言特色。

春 怨

[唐]金昌绪

打起黄莺儿,莫教枝上啼。

啼时惊妾梦,不得到辽西。

解题思路:

①本诗的语言特色:清新自然,口语化。

②具体分析:“黄莺儿”是儿化音,显出女子的纯真娇憨。“啼时惊妾梦,不得到辽西”,用质朴的语言表明了打黄莺是因为它惊扰了自己思念丈夫的美梦。

③表现的感情:表现了女子对丈夫的思念之情。

依据答题模式,形成答案:此诗语言特点是清新自然,口语化。“黄莺儿”是儿化音,显出女子的纯真娇憨。“啼时惊妾梦,不得到辽西”,用质朴的语言表明了打黄莺是因为它惊扰了自己思念丈夫的美梦。这样就非常自然地表现了女子对丈夫的思念之情。

(三)表达技巧

1.设问方式:

(1)修辞方法的赏析:①这两句运用了什么修辞手法?②“××”“××”分别比喻什么?为什么?

(2)表现手法的赏析:①这首诗用了什么表现手法?②这首诗运用了什么艺术手法(表现技巧)?是怎样抒发诗人的情感的?有什么作用?③本诗通过什么方法来表现诗人的情感?④诗在前两句实写的基础上,后两句又采用了怎样的写法?⑤请赏析诗中动静结合(虚实相生等)手法的运用及艺术效果。

2.思路点拨:

(1)指出什么地方,用了什么技巧或什么手法。如果手法对应范围是全诗,就直接说全诗用了什么手法;如对应的是句子,就说哪个或哪些句子用了什么手法。如:“官仓老鼠大如斗,见人开仓亦不走。”这两句诗用了比喻、夸张的手法。

(2)分析怎样用的。如:“官仓老鼠大如斗,见人开仓亦不走。”诗人把贪官污吏比作大老鼠,刻画了贪官胆大贪婪的无耻形象。

(3)分析用这个手法有什么好处。要扣住塑造形象、表达主旨两个方面来说。如:“官仓老鼠大如斗,见人开仓亦不走。”传神地塑造了贪官的形象,表达了人民的憎恶之情,批判矛头直指最高统治者。

3.答题模式:诗歌(诗句)用了________(技巧)写了________(景物、图景)。突出了________特点(结合原诗具体分析),表达(抒发)了作者的________(思想感情)。

4.答题示例:本诗运用的主要表现手法及作用是什么?试加以简要分析。

画眉鸟

欧阳修

百啭千声随意移,山花红紫树高低。

始知锁向金笼听,不及林间自在啼。

解题思路:

(1)主要表现手法:对比。

(2)前两句(写自由自在、任意翔鸣的画眉)与后两句(写陷入囚笼、失去了自由的画眉)构成对比。

(3)表明自己对田园生活的喜爱、向往,同时表达对官场生活的厌恶。

(4)依据答题模式,形成答案:这首诗运用了对比手法,前两句(写自由自在、任意翔鸣的画眉)与后两句(写陷入囚笼,失去了自由的画眉)构成对比,结构明晰。表达作者对禁锢思想、束缚人才现象的抨击和对言论自由、解放人才理想的向往。

(四)思想内容和观点态度

1.设问方式:(1)“×××××”一句,流露了作者怎样的思想感情?(2)诗人在诗中表现了怎样的态度?(3)“×××××”这一耐人寻味的画面中蕴含了哪些感情?请简要分析。(4)简析“×××××”与某位作者的“×××××”表达的不同情感。(5)本诗分别写了什么内容?(6)这首诗揭示了一个什么主题?请结合全诗简要分析。(7)关于这首诗词的内容,有人认为是这样,有人认为是那样,也有人认为二者兼有,你的看法如何?请简要说明理由。(8)这首诗明写眼前实景,暗寓历史的沧桑。就诗中的有关诗句,结合全诗加以赏析。

2.思路点拨:(1)写了什么?(2)抓住了什么特征?(3)表达思想感情的语句。

3.答题模式:本诗写了________,抒发了________,表现了________。

4.答题示例:试分析下片的内容,以及作者在词中所抒发的思想感情。

南柯子

[宋]王 炎

山冥云阴重,天寒雨意浓。数枝幽艳湿啼红。莫为惜花惆怅对东风。 蓑笠朝朝出,沟塍处处通。人间辛苦是三农①。要得一犁水足望年丰。

【注】 ①三农:指春耕、夏种、秋收。

解题思路:

(1)描写了农民不避风雨、辛勤劳作的生活情景。

(2)抓住“山冥云阴重,天寒雨意浓”“蓑笠朝朝出,沟塍处处通”等特征。

(3)思想感情:“人间辛苦是三农。要得一犁水足望年丰。”

依据答题模式,形成答案:描写了农民不避风雨、天天辛勤劳作的生活图景,抒发了“人间辛苦是三农”的感叹,表现了农民盼望风调雨顺、五谷丰登的心情。

三、易错提示

古诗鉴赏答题失误的八大病因:

1.以译代析,没有鉴赏。鉴赏离不开理解,没有理解就没有鉴赏,因此鉴赏诗歌时往往有串释一下诗句内容的必要,但是这种串释只是鉴赏的前提,而不是鉴赏本身。回答时如果只是对诗句作简单的翻译,没有根据题干的要求进行阐述,显然不符合鉴赏题的要求。“以译代析”的结果是没有赏析。

2.南辕北辙,答非所问。鉴赏诗歌的题干往往都有具体的要求,如果题干要求回答“怎样表现”,而考生却回答“表现什么”,这就是南辕北辙、答非所问。“怎样表现”也就是作者使用了何种方法、技巧、手段去表现;而“表现什么”一般却是思想情感一类的问题。

3.笼而统之,以空对空。不少考生不懂得在诗歌鉴赏时必须抓住诗歌的具体内容去分析,在回答问题时,只用一些“放之四海而皆准”的套语来回答,貌似正确,其实由于过于笼统概括,所以显得十分空洞。这种答案大而不当,不着边际,是失分严重的原因。这是诗歌鉴赏中最常见的毛病,是我们应当注意避免的。

4.抓住一点,不及其余。鉴赏诗歌时,有的题目要求是综合性,或者是包含隐性要求的,有的考生在答题时没有注意或者是忽略了,只是很表面地抓住一点去下工夫回答,至于其中的联系,或者需要阐述的不管不顾,造成以偏概全,挂一漏万,因此失分严重。

5.浮在表面,缺乏分析。有的考生的答案表面上似乎该答的都已经一网打尽,无一遗漏了,其实不然。如果是回答像“怎样表现”一类的题目,能将诗歌中用以表现的意象等答全是必要的,但它的重点在“怎样”,也即艺术技巧。这种浮在表面、落不到实处的“赏析”,显然违背了诗歌鉴赏的规律,也是导致诗歌鉴赏严重失分的一个原因。

6.只见树木,不见森林。比如语言的鉴赏需要分两步走,第一步是对词语内容的正确理解,第二步是对其“表现力”也即表达效果的赏析。没有正确理解也就谈不上赏析评价,而正确的理解又来自对诗歌的整体阅读和把握。也就是说,鉴赏词语时眼里不能只有词语,而应该兼顾全篇,胸有全局。否则就很容易使分析离谱走调,造成只是分析了局部,而割裂了它和整体的联系,从而犯下“只见树木,不见森林”的错误。在整体把握上出现偏差,就会造成观点的偏差或者将有些需要回答的问题遗漏掉了。

7.望文生义,任意发挥。诗歌中的词语往往具有多义性的特点。不少考生在答题时不领会具体语言环境,常常用词的基本义替代词的语境义,望文生义、牵强附会,以致误入歧途。如由“春”想到“万物复苏”,想到“希望”,想到“热爱生活”,就是典型的以基本义替代语境义的错误。不少考生在答题时抛开诗歌的思想内容大谈自己的感想,任意发挥,结果离题万里。这种任意发挥的答案,无视诗歌鉴赏的根本前提是“鉴”,信马由缰,偏题在所难免。这种任意的发挥也是失分的症结所在。

8.无中生有,盲目套用。即考生喜欢先从政治角度切入,绞尽脑汁地从字缝里发掘诗的所谓政治意义,结果往往是下笔千言,离题万里。如有的考生可以由“春”想到“热爱生命”“为国效忠”“怀才不遇”,乃至“渴望一展雄才的豪情壮志”。这种凭着自己的想象而出现的随意答案,其原因是想用一些名词术语当作万能钥匙,盲目照搬,乱贴标签,以图能骗得一些分数。不去认真揣摩品味诗句本身所表达的情感态度,结果只能是和诗意风马牛不相及,因此失去应得的分。还有一种就是盲目套用。考生经过训练后,已具备初步鉴赏诗歌的能力,因此常常套用一些常用术语。

如鉴赏山水田园诗时就套用“隐逸”“闲适”“热爱自然”;诗词中若有花落飘零之景,就认为是“伤春惜春”;若作者是杜甫、白居易,则主题多是忧国忧民……这种推测,某些时候会侥幸“命中”部分答案,但如果不结合诗人的生平、思想、艺术风格,尤其是诗歌作品本身等进行理解判断、分析综合,其结果的千人一面、缺乏个性与灵性的所谓鉴赏只会让阅卷老师产生厌倦。

新题精练

1.阅读下面这首唐诗,完成问题。(11分)

观魏博①何相公猎

张 祜

晓出禁城东,分围浅草中。

红旗开向日,白马骤迎风。

背手抽金镞,翻身控角弓。

万人齐指处,一雁落寒空。

【注】 ①魏博,古地名。

(1)诗歌前两联描写了怎样的场景?有什么作用?(4分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(2)结合诗歌后两联,简要分析何相公形象。(4分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

【答案】(1)这两联为我们描绘了一幅色彩艳丽、壮阔宏大的晨猎场景(晨猎图),(2分)“浅草”“红旗”“白马”,写出环境色彩的艳丽,“分围”“向日”“迎风”,写出场面的宏大。(1分)烘托了晨猎的氛围,为人物的出场作了铺垫。(1分)

(2)塑造了一个身手矫健、技艺高超的猎手形象。“背手抽”写出了取箭动作的娴熟利落。“翻身控”展现了猎手动作难度大,技艺高超。尾联通过描写人们的惊叹和大雁应声而落侧面表现出其射箭技艺的高超。(形象概括2分,分析2分)

【诗歌赏析】

诗的首联叙事:“晓出禁城”,点明围猎时间;“分围浅草”,写出壮阔场面。两句为全诗铺写了一个背景,画面开朗,色彩鲜丽。颔联“红旗开向日,白马骤迎风”中的“红旗向日”,色彩无比耀目;“白马迎风”,气宇非常轩昂。总括诗的前半部分,一至三句,是以朝霞满天,晨风拂煦,绿草如茵,红旗向日,作为人物亮相之前的壮丽场景;紧接而来的“白马骤迎风”一句,是英雄人物跃马出场,施展浑身“帅”劲的亮相动作。由此而下,此诗便将写作重心转到这位骁勇骑士当众显露猎射飞雁、矫健灵活的杰出身手上去。“背手抽金镞”,是正面描写骑士背手取箭的动作,著一“抽”字,手势的利落可知,加之“背手”而“抽”,又可见身段之灵巧。

“翻身控角弓”,弯弓名之曰“控”,这就进一步展现了射者臂力强劲的架势,“控”之而再来一个“鹞子翻身”的漂亮动作,造型十分健美。对于这位英雄射手的真正的评价,当然不是停留在一招一式的动作表面。关键所在,毕竟还有待于亮出他那百步穿杨的惊人绝技。果然,刹那之间,就在围观的人群中间,突然爆发出一阵哄然的欢呼,并且一齐指向遥远的天空。原来蓝天高处,一只带箭的鸿雁,垂着双翅,直向地面坠落下来。苏东坡词云:“高处不胜寒。”此处“寒空”之“寒”,虽有点出时令的作用,但主要在渲染高飞鸿雁的凌绝苍穹,从而加强了一箭高高命中的神异气氛。全诗至此,戛然而止。由于射雁成功而出现的欢声雷动的热烈场面,自可留给读者去想象了。

2.阅读下面这首宋词,完成题目。(8分)

南歌子

贺 铸

疏雨池塘见,微风襟袖知。阴阴夏木啭黄鹂。何处飞来白鹭立移时。 易醉扶头酒①,难逢敌手棋。日长偏与睡相宜。睡起芭蕉叶上自题诗。

【注】 ①扶头酒:醇厚浓烈易醉人之酒。

(1)这首词的上片描写了哪些意象?给我们描绘了一幅怎样的画面?(4分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(2)这首词的下片描写了哪些事情?抒发了词人怎样的情感?试做简要分析。(4分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(1)【答案】①疏雨、池塘、微风、夏木、黄鹂、白鹭。(2分,答对3~5个给1分,全对2分)②描绘了一幅恬静、幽美,充满生机的夏日风光图。(2分)

(2)①这首词运用了间接抒情的方式(答寄情于事、借事抒情亦可),抒发了词人孤寂无聊难以排遣的思想感情。(2分)②词人一连写了饮酒、下棋、睡觉、题诗四件生活琐事。但饮酒而“易醉”;下棋而敌手“难逢”;寂寂长昼,词人以昏睡“相宜”来自我解嘲;睡起题诗,则只能“自题”自赏。这些都表现了词人心中的孤寂无聊。(2分)

【诗歌赏析】

此词以常见的写景起手。“疏雨池塘见,微风襟袖知。”“见”,知,觉的意思,可与第二句的“知”字互证。疏雨飘洒,微风轻拂,一派清爽宁静。这景致并无多少新奇,倒是“见”“知”二字颇见功力。作者不仅以抒情主人公的视角观物,而且让大自然中的池塘观物,池塘感到了疏雨的轻柔缠绵,于是池塘也有了生命力。便是主人公观物,这里用笔也曲回婉转,不言人觉,而言袖知,普普通通的景物这样一写也显得生动形象,神采飞扬了。其实贺铸这两句原有所本,语出杜甫《秋思》诗“微雨池塘见,好风襟袖知”。接下去两句化用王维《积雨辋川作》的诗句和诗意。

王诗云:“漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂。”宽阔的水田里白鹭飞翔,繁茂幽深的树丛中黄鹂啼鸣,大自然的一切都是自由而宁静的。王维描写了优美宁静的田园风光,抒写了自己超脱尘世的恬淡自然的心境。贺铸直用了“阴阴夏木啭黄鹂”一句,又化用了“漠漠水田飞白鹭”一语。不过仔细品味,这白鹭之句,贺词与王诗所透露出来的心绪还是有所不同的。王诗是一种带有佛家气息的宁静;而贺词云“何处飞来白鹭立移时”似乎在说,什么地方飞来的白鹭哟,怎么刚呆了一会儿就走了。这“何”字,这“移时”,轻轻地向我们透露着主人公的一种心境,他似乎在埋怨什么,在追寻什么,在挽留什么……字里行间飘溢出的是一种孤寂和无奈。而且这上片结句不仅写景,在结构上也起着举足轻重的作用,使上下片之间暗脉相接。

下片进入对日常生活的描写。“扶头酒”,即易醉之酒。唐代姚合《答友人招游》诗云:“赌棋招敌手,沽酒自扶头。”而贺铸的“易醉扶头酒,难逢敌手棋”化用则其意写自己饮酒下棋的生活。喝酒易醉,下棋又对手难逢,这字里行间蕴含着的仍然是一种百无聊赖的心绪。于是便有结句:“日长偏与睡相宜。睡起芭蕉叶上自题诗。”夏日长长,无所事事,最适合于睡觉。睡起之后,只管在芭蕉叶上自题诗,自取其乐。这之中透露着的是一种自我嘲解,自我调侃。其实这两句词也有所本。欧阳修《蕲簟》有句云:“自然唯与睡相宜。”方干《送郑台处士归绛岩》有句云:“曾书蕉叶寄新题。”下片内容并不复杂,无非是饮酒、下棋、睡觉、题诗等文人的生活琐事,可是借助于“易解”、“难逢”、“偏”、“相宜”、“自题诗”等字眼,我们还是清清楚楚地感到了作者的孤寂和壮志未酬的愤懑不平。

3. 阅读下面这首唐诗,回答题目。(8分)

书边事

张 乔

调角断清秋,征人倚戍楼。

春风对青冢,白日落梁州。

大漠无兵阻,穷边有客游。

蕃情似此水,长愿向南流。

【注】 唐朝自肃宗以后,河西、陇右一带长期被吐蕃所占。宣宗大中十一年,吐蕃将尚延心以河湟降唐,其地又全归唐朝所有。自此,唐代西部边塞地区才又出现了一度和平安定的局面。

(1)请在首联中找一个最具表现力的词,简析其表达效果。(4分)

答:_____________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(2)结合全诗赏析末联两句的表现手法以及作者的思想感情。(4分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(1)【答案】最具表现力的一个词是“断”。“断”字将角声音韵之美和音域之广传神地表现出来;(2分)渲染出一种深广清幽宜人的意境。(2分)(如果答最具表现力的词是“倚”也可以,“倚”字写出了征人斜倚戍楼倾听悦耳角声、欣赏迷人秋色的安闲姿态,从而微妙的传达出边关安宁征人无事的主题。)

(2)运用了比喻,使表达更生动。(1分)蕃情能像这河水一样,长久地向南流入中原多好啊!(1分)十分自然地抒写出了诗人渴望民族安定团结的愿望。(2分)

【诗歌赏析】

诗篇一展开,呈现在读者面前的就是一幅边塞军旅生活的安宁图景。首句“调角断清秋”,“调角”即吹角,角是古代军中乐器,相当于军号;“断”是尽或占尽的意思。这一句极写在清秋季节,万里长空,角声回荡,悦耳动听。而一个“断”字,则将角声音韵之美和音域之广传神地表现出来;“调角”与“清秋”,其韵味和色调恰到好处地融而为一,构成一个声色并茂的清幽意境。这一句似先从高阔的空间落笔,勾勒出一个深广的背景,渲染出一种宜人的气氛。次句展现“征人”与“戍楼”所组成的画面。你看那征人倚楼的安闲姿态,多像是在倾听那悦耳的角声和欣赏那迷人的秋色呀!

不用“守”字,而用“倚”字,微妙地传达出边关安宁、征人无事的主旨。颔联“春风对青冢,白日落梁州”,“春风”,并非实指,而是虚写。“青冢”,是汉朝王昭君的坟墓。这使人由王昭君和亲的事迹联想到目下边关的安宁,体会到民族团结正是人们长期的夙愿,而王昭君的形象也会像她墓上的青草在春风中摇荡一样,长青永垂。“梁州”,当指“凉州”。唐梁州为今陕西南郑一带,非边地,而曲名《凉州》也有作《梁州》的,故云。凉州,地处今甘肃省内,曾一度被吐蕃所占。王昭君的墓在今内蒙古呼和浩特市南,与凉州地带一东一西遥遥相对。傍晚时分,当视线从王昭君的墓地又移到凉州时,夕阳西下,余晖一片,正是一派日丽平和的景象。令人想见,即使在那更为遥远广阔的凉州地带,也是十分安定的。

颈联“大漠无兵阻,穷边有客游”,“大漠”和“穷边”,极言边塞地区的广漠;而“无兵阻”和“有客游”,在“无”和“有”、“兵”和“客”的对比中,写明边关地区因无蕃兵阻挠,所以才有游客到来。这两句对于前面的景物描写起到了点化作用。

末联两句“蕃情似此水,长愿向南流”,运用生动的比喻,十分自然地抒写出了作者的心愿,使诗的意境更深化一步。“此水”不确指,也可能指黄河。诗人望着这滔滔奔流的河水,思绪联翩。他想:蕃情能像这大河一样,长久地向南流入中原该多好啊!这表现出诗人渴望民族团结的愿望。

4. 阅读下面这首诗,完成题目。(8分)

清 明①

黄庭坚

佳节清明桃李笑,野田荒垅自生愁。

雷惊天地龙蛇蛰,雨足郊原草木柔。

人乞祭余骄妾妇,士甘焚死不公侯②。

贤愚千载知谁是,满眼蓬蒿共一丘。

【注】 ①该诗写于宋徽宗崇宁二年,时黄庭坚因新旧党争被罗织罪名,再贬广西宜州,十个月后,诗人溘然长逝。②介子推事晋公子重耳19年,重耳返国即位,介子推便入山,不仕。后晋文公重耳放火烧山,介子推宁愿烧死,也不出山为官。

(1)简要分析这首诗的主要表现手法。 (4分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(2)诗歌尾联抒发了什么样的感慨?请作简要分析。 (4分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

【答案】 (1)这首诗主要使用了对比、用典和拟人等表现手法。(2分)首联,拟人兼对比,写桃李含笑、荒垅生愁,既突出清明节生机盎然的景象,又突出了诗人由野田荒垅生发的生死之悲。(1分)颈联用典兼对比,写齐人乞食自得、介子推被焚不出,表现了诗人对卑俗人格的厌恶、对耿介之士高洁操守的赞美。(1分)

(2)历史上,无论贤者愚人,最终都将同归荒冢,黄土一抔。(2分)抒发了对奸邪当道、政治黑暗、自己不屑与无行小人为伍的郁勃、愤懑之情。(2分)

【诗歌赏析】

清明时节,春雷万钧,惊醒万物,宇宙给大地带来了勃勃生机。春雨绵绵,使大地上一片芳草萋萋,桃李盛开。野田荒芜之处,是埋葬着死者的墓地,死去的人们长眠地下,使活着的人心里感到难过。诗人由清明的美景想到死者,从死想到了生,想到人生的意义。诗人指出,人生各不相同。古代的某个齐人天天到墓地偷吃别人祭奠亲人的饭菜,吃得油嘴腻脸。回到家里,还要对妻子和小妾撒谎吹嘘,他是在某个当大官的朋友家里吃喝,主人如何盛情招待他。这种人的人生萎琐卑下,毫无人格尊严。而另有一些高士,如春秋时代的介子推,他帮助晋文公建国以后,不要高官厚禄,宁可隐居山中。

晋文公想让他出来做官,下令放火烧山。但是,介子推其志不可动摇,竟抱树焚死在绵山中。黄庭坚由清明的百花盛开想到荒原的逝者,想到人生的价值。他感叹地说,虽然无论智愚高低,最后都是蓬蒿一丘,但是人生的意义却大不相同。

5.阅读下面这首诗,完成后面问题 。(6分)

秋 夜

朱淑真

夜久无眠秋气清,烛花频剪欲三更。

铺床凉满梧桐月,月在梧桐缺处明。

江上秋夜

道 潜

雨暗苍江晚未晴,井梧①翻叶动秋声。

楼头夜半风吹断,月在浮云浅处明。

【注】 ①井梧:即井边梧桐。

(1)两首诗中诗人都深夜未眠,其原因各是什么?(2分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(2)两诗的最后一句有相似之处,但在诗中表达的情感却不相同,请简要分析。(4分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

【答案】 (1)第一首:诗人因孤寂伤感而无眠。第二首:诗人因夜雨风急而难眠。(各1分)(2)第一首:“月在梧桐缺处明”展现了梧桐萧萧,秋月悬挂的高远、疏朗秋夜月色图,衬托了诗人孤寂落寞之情。(2分)第二首:“月在浮云浅处明”展现了风停雨住,月出浮云的清新、宁静秋夜月色图,表达了作者宁静、愉悦的心境。(2分)

【诗歌赏析】

秋 夜

朱淑真,宋代女诗人,自号幽栖居士,出身仕宦之家,曾随夫游宦吴越荆楚之间,相传她婚姻不遂,抑郁而终。陈霆《渚山堂词话》卷二写道:“朱淑真才色冠一时,然所适非偶,故形之篇章,往往多怨恨之句。”《秋夜》是一首闺怨诗,言浅味永,表达了女诗人幽居的忧愁怨嗟、孤寂落寞。前两句叙事。首句直奔诗题,各点“夜”“秋”二字,交代了时间、心态、环境。“夜久无眠”已见怨妇愁绪满怀,而时又逢秋,秋风萧瑟,夜气清凉,锦衾单薄,佳人永夜难寝,更添一层愁苦。次句紧承“无眠”,写人事活动。

既然辗转反侧难入梦,那么如何打发漫漫长夜呢?空房寂寥,红烛高烧,百无聊赖中,她只好剪烛花以消遣寂寞了。“烛花”即灯花,古人认为灯花是有喜事的一种预兆。杜甫诗云:“灯花何太喜,酒绿正相亲”(《独酌成诗》)。灯花频生当有赏心悦事,而她却无法消解眼前这幽情苦绪。着一“频”字,写出了女主人公的焦灼不安、心神难宁。“欲三更”接续“夜久”两字,极写思妇饱受孤独寂寞煎熬之苦。后两句写景。第三句转折一笔,写床席之月影。一个“凉”下得独特,这是全诗的诗眼,照应首句的“秋气清”,以触觉状态写视觉形象。从窗外梧桐树缝筛下的婆娑月影,斑斑驳驳地铺满了冰凉、空寂的床席,今夜谁会给她送来温暖呢?这情景怎不令人凉从心生!

“满”字表面是写光影之浓,其实是写忧思满怀,剪不断理还乱的郁闷之感。这一句明写屋内月色之凄美,暗表人心之失落,虚实相生,韵味悠远。末句写窗外梧桐之月,以景语作结,留给读者无穷的想象空间。该句承上句,以顶真手法过渡,从床上之月光、树影写到高天之皓月,表达了诗人望月怀人的乍喜还忧的心理。“月在梧桐缺处明”,展现了一幅高远、疏朗的秋夜月色图。皎皎月华,她似乎忆起了曾经的“月上柳梢头,人约黄昏后”的甜蜜与浪漫;而如今,“瘦尽灯花又一宵”的时刻,谁又能与她“共剪西窗烛”呢?想超脱而不得,“月”之明,恰好照出了人心深处无法擦拭的黯淡。“梧桐缺处”,这一背景形象的定格,暗含了思妇不得与意中人团圆的酸楚。

江上秋夜

这首七绝是通过描写苍江从傍晚到夜半、天气由阴雨转晴的变化过程,烘托出江上秋夜由喧闹渐入静谧的气氛,构成了清冷寒寂的意境。全诗四句四景,分别选择最适宜的角度表现了阴雨、风起、风停及将晴时分的景色,虽一句一转,却合成一幅完整的画面。首句写阴雨笼罩中的苍江到晚来还没见晴,“暗”字气象浑涵,下得精当,不但用浓墨绘出了天低云暗、秋水苍茫的江景,而且使浓重的雨意和渐渐来临的暗夜自然连成一气,一句写尽了白昼到傍晚的天色。这句是从大处落墨,第二句则是从细处着意。井边的梧桐翻动着叶子,飒飒有声,自是风吹所致,因此时倘若还是“梧桐更兼细雨”,便应是“到黄昏点点滴滴”(李清照《声声慢》)的另一番景象了。

由梧叶翻卷的动静辨别风声,可见此时风还不大,始发于树间,因此这细微的声息暗示了风一起雨将停的变化,又是秋声始动的征兆。第三句写半夜里风声才停时的情景,“吹”与“断”说明风曾刮得很紧,从楼头判别风声,就不同于从桐叶上辨别风声了,必定要有相当的风力和呼呼的声响才能听出是“吹”还是“断”。所以这一句中的“断”字放在句断之处,与上一句井梧翻叶相应,虽只是写风的一起一止,却概括了风声由小到大,吹了半夜才停的全过程。这正是欧阳修所写“初淅沥而萧飒,忽奔腾而澎湃,如波涛夜惊”(《秋声赋》)的秋声。这两句全从江楼上的人的听觉落笔,真切地写出了秋声来时江上暗夜中凄清的气氛。

这个“断”字还承上启下,带出了最后一句精彩的描写:风停之后,乌云渐渐散开,但尚未完全放晴,月亮已在云层的浅淡之处透出了光明。作者准确地抓住了浮云将散而未散的这一瞬间,表现出月亮将要钻出云层的动态,烘托出半夜风雨之后天色初晴时那种特有的清新和宁静的气氛。“明”字在首句“暗”字的映衬下,成为全诗最耀眼的亮色,在结尾处预示出一片雨过天晴的明朗境界。这首诗纯以写景的真切细致取胜,但如果没有作者对秋意的敏锐感受,便不容易准确地捕捉住每个特定时刻的景物特征,如果没有精巧的构思和炼字,也不容易在一首短短的绝句中如此层次分明地展现出景色随天色阴晴而转换的过程,并形成浑成的意境。

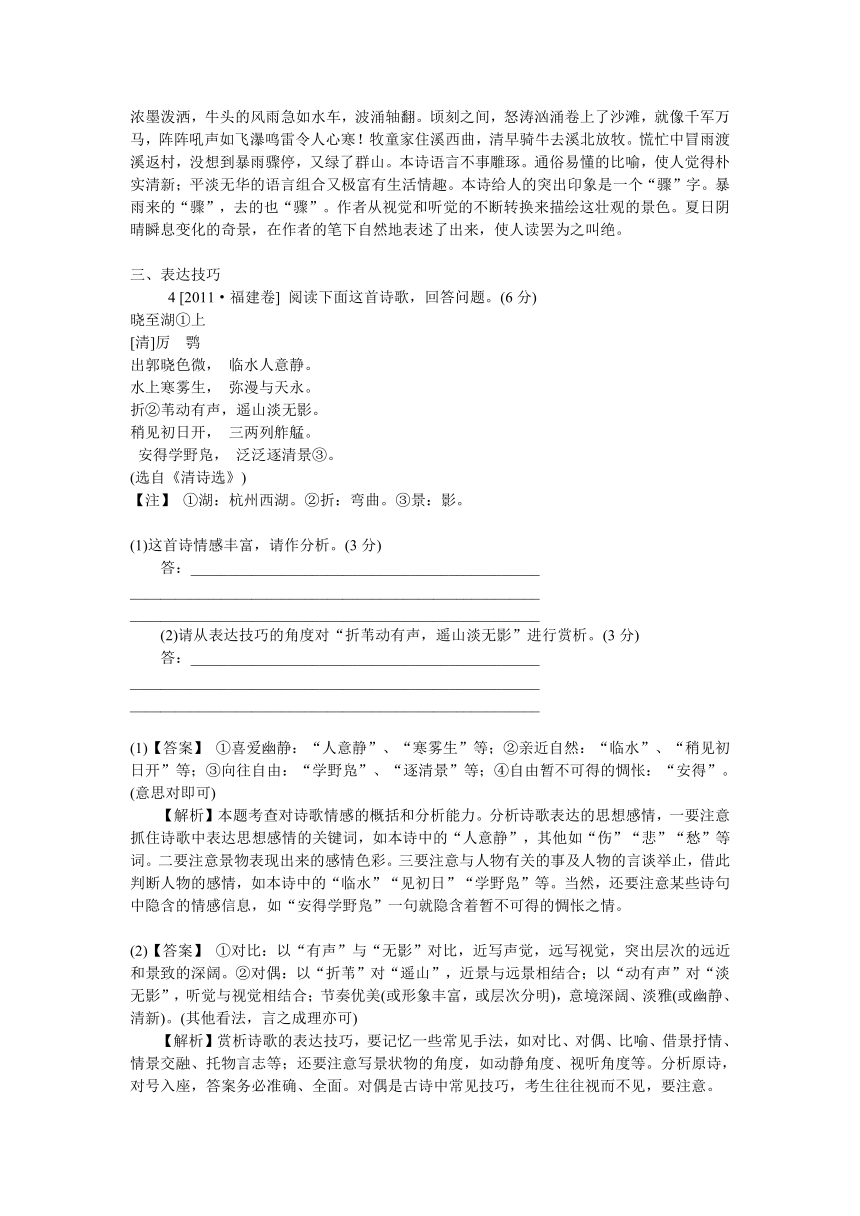

考情分析

2011年高考诗歌考查一览表

卷别 题型 题量 体裁 分值 考查内容

形象 语言 表达技巧 思想内容观点态度

上海卷 主、客观 3 汉诗 8分 √ √ √

北京卷 宋诗 7分 √ √

卷别 题型 题量 体裁 分值 考查内容

形象 语言 表达技巧 思想内容观点态度

江西卷 主观 2 宋诗 8分 √ √

安徽卷 8分 √ √

四川卷 8分 √ √ √ √

辽宁卷 11分 √ √

天津卷 3 8分 √ √

湖北卷 3 8分 √ √ √

全国卷 2 宋词 8分 √ √

广东卷 7分 √ √ √

卷别 题型 题量 体裁 分值 考查内容

形象 语言 表达技巧 思想内容观点态度

江苏卷 主观 3 唐诗 10分 √ √

山东卷 2 8分 √ √

课标卷 11分 √ √

湖南卷 1 明诗 7分 √ √ √ √

重庆卷 2 6分 √ √

浙江卷 清诗 7分 √ √

福建卷 6分 √ √

纵观高考试题,对古诗鉴赏的考查呈现出如下趋势:

1.唐宋诗词仍将是考查的重点。唐宋诗词作为古典文学发展的高峰,仍然是一枝独秀。近几年的高考试题中唐宋诗词占了大部分, 2011年17套试题中宋诗7首,宋词2首,唐诗3首,清代诗2首,明代诗2首,汉代诗1首;考查唐宋诗词13套14首,以宋代诗词考查力度最大,11首。清诗词作为古典诗歌的中兴,出现了不少优秀篇目,近年也受到了较大关注。2011年浙江卷、福建卷,2010年重庆卷就考查了清代的诗词。这种趋势在2012年高考诗词鉴赏题中会继续以唐宋时代为主,尤其是宋代诗词,所占比例很大,但仍然会辅以其他时代的诗歌。

2.在诗歌作家作品的选择上,呈现出既不避“热”,也不避“冷”,“冷”中有“热”的态势。自然,“热”和“冷”是相对而言的。“热”是指学生所熟知的著名诗人或作品,如2011年全国卷的周邦彦、2011年江西卷及辽宁卷的黄庭坚、2011年湖北卷及广东卷的苏轼、2011年江苏卷的杜甫、2011年安徽卷的欧阳修等,为历年高考命题者和备考者所关注;而“冷”则大多指历朝历代“各领风骚”的“一时之英”,如2011年课标卷、2011年山东卷等等。从三年的命题趋势来看,名家名篇数量有所下降,名家不太出名的佳作和一般诗人的名篇上升。对于2012年的考生来说,既要注意名家名篇,又要关注其他时代的名作。

3.命题形式稳定。从题型设置上分析,以主观题为主,客观题依然低调。从2002年后全国卷和各省市卷一般采用主观问答题的形式。这是因为,客观选择题把答案呈现在面前,考生未必真正欣赏到诗歌的思想情感和艺术技巧,有可能猜对答案,无法真正考查学生鉴赏能力的高下。采用主观题就可避免这种情况,考生能不能读懂诗歌,从所提供的答案中即可一目了然。2007年全国18套试题只有上海卷采用了主客搭配的形式;2008年比之2007~2011年,主客搭配考查上只多了北京卷。绝大多数高考题会采用主观问答题的形式,这种出题趋势在近几年不会改变。

真题演练

诗词鉴赏是必考内容,2012年高考不会改变,并仍将以主观表达题为主的形式出现;名家的非著名诗作与非名家的一流作品将成为考查的热点内容;唐宋诗词回归将是2012年的一个趋势。诗词鉴赏在具体内容上,侧重对语言、形象、表达技巧及作者的思想感情的考查。

(1) “客愁”在诗中表现在哪些方面?请加以概括。(4分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(2)指出“吟对沙鸥一怆神”中“沙鸥”意象的作用。(2分)

答:______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

【答案】(1)奔波忙碌(几问津、忙于我),孤身在外(孤枕),思念家乡(乡国梦),朋友零落(交游落落)。

(2)以到处飞翔的沙鸥衬托作者的孤单漂泊。

【解析】 (1)考查概括诗歌的思想内容的能力。(2)考查鉴赏诗歌的形象的能力,能力层级为E级。诗歌的赏析,前提是读懂诗歌的内容,可采用画面还原的方式细细品味。首先要审清题意,它往往给出了答题的思路或思考方向。例如(2)小题就明确了赏析的角度为“意象”。还要参考诗题、作者信息、注释甚至问题本身,获取诗歌解读的背景知识。作为主观题,诗歌鉴赏要求条分缕析,使用术语,结合诗句简要分析。

(1)小题可转换为“客愁”的原因有哪些?可逐联筛选:“几问津”、“忙于我”表现了奔波之苦;“冷笑”、“孤枕”写出了孤寂之苦;“乡国梦”、“帝京尘”则表现了思乡之苦;“交游落落”则表现了朋友零落之苦。(2)此问答题模式是:意象特点+表现手法+作用(可从结构和主题两方面切入),末句中的“对”根据上句的“落落”可猜读为诗人面对飞翔的沙鸥,联想到自己的孤寂飘零而“怆神”。所以,表现手法是反衬(衬托)。

2 [2011·四川卷]阅读下面的宋诗,然后回答问题 。(8分)

怀天经、智老,因访之

陈与义

今年二月冻初融,睡起苕溪绿向东。

客子光阴诗卷里,杏花消息雨声中。

西庵禅伯还多病,北栅儒先只固穷。

忽忆轻舟寻二子,纶巾鹤氅试春风。

(选自《陈与义集校笺》)

【注】 天经,姓叶,名懋;智老,即大圆洪智和尚。诗中“禅伯”指大圆洪智,“儒先”指叶天经。

(1)请简要概括诗中诗人的形象特点。(3分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

(2)请对这首诗第二联进行赏析。(5分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

(1)【答案】 诗人形象:情趣高雅、珍视友情、风流飘逸。

【解析】 本题考查鉴赏古诗词的形象的能力,能力层级为E级。“光阴诗卷”,指的是生活情趣;寻“多病”“固穷”的老友,说明他重友情;“试春风”体现诗人的飘逸。

(2)【答案】 示例:诗人客居外地,以诗自娱,观赏杏花,此种生活,是苦是乐,是悲是喜,诗中并未直接道出,给读者留下了想象空间。“客子”对“杏花”,“诗卷”对“雨声”,融情于景,以自然清新的笔调表现诗人的平淡闲适之情。

【解析】 本题考查鉴赏古诗词的语言、表达技巧的能力,能力层级为E级。融情于景、情景交融的表达技巧,宁静淡泊、顺心适意的感情。

二、语言

3 [2011·天津卷] 阅读下面的宋诗,按要求作答。(8分)

骤 雨

[宋]华 岳

牛尾乌云泼浓墨,牛头风雨翩车轴。

怒涛顷刻卷沙滩,十万军声吼鸣瀑。

牧童家住溪西曲,侵早骑牛牧溪北。

慌忙冒雨急渡溪,雨势骤晴山又绿。

(据文渊阁《四库全书》)

(1)第三、四句中“卷”“吼”两个词有什么表达效果?请结合诗句简析。 (2分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

(2)请结合全诗,赏析“雨势骤晴山又绿”一句。(3分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

(3)有人说,本诗第五、六句可以放在开头,你认为好还是不好,为什么?(3分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

(1)【答案】 “卷”从视觉角度,写出了骤雨袭来时的迅猛态势。“吼”从听觉角度,写出骤雨声势之大。

【解析】 本题考查诗歌炼字的知识。解答时首先要字不离句。任何一个汉字都无所谓好坏优劣之分,但一进入具体的语境中,则优劣可辨。还要联句分析。正因为字不离句,所以,在赏析某个字时,必须联系其所处的相应句子来分析。答案要有以下几部分:形式上要点明或修辞、或活用、或手法等等;内容上要分析所表达的主题思想;效果上可从诗中形象(诗人自己或诗中他人)角度分析效果表达得怎样。

(2)【答案】 “骤晴”写雨来得急、去得快,暗扣诗题。“山又绿”写出了下雨前后的景色变化,隐含牧童因雨停而轻松的心情。

【解析】 本题考查诗歌炼句的知识。分析句子要抓住句中的关键词,如本题的“骤晴”“绿”,深挖其内涵和效果。

(3)【答案】 示例一:不好。开篇写暴雨骤至,先声夺人,和结尾雨的骤然停止形成呼应,体现出作者谋篇布局的艺术匠心。如果把第五、六句放在开头,牧童就成了描写重心,冲淡了诗的艺术效果。

示例二:好。先写牧童悠然自得的情状,衬托出骤雨突至的紧张场面,给读者提供了一个阅读视角,增强了身临其境的艺术效果。而按照现在的顺序,在表达上略显突兀。

【解析】 本题考查诗歌构思、思路和语言表达方面的知识。虽说这类习题有一定的主观性,但是,主流的分析、专家的观点我们绝对不可弃之一边。分析要结合全诗进行,整体考虑。

赏析:这是一首写景诗。写牧童眼中的农村夏日急雨之壮观,富于生活情趣。牛尾的乌云如浓墨泼洒,牛头的风雨急如水车,波涌轴翻。顷刻之间,怒涛汹涌卷上了沙滩,就像千军万马,阵阵吼声如飞瀑鸣雷令人心寒!牧童家住溪西曲,清早骑牛去溪北放牧。慌忙中冒雨渡溪返村,没想到暴雨骤停,又绿了群山。本诗语言不事雕琢。通俗易懂的比喻,使人觉得朴实清新;平淡无华的语言组合又极富有生活情趣。本诗给人的突出印象是一个“骤”字。暴雨来的“骤”,去的也“骤”。作者从视觉和听觉的不断转换来描绘这壮观的景色。夏日阴晴瞬息变化的奇景,在作者的笔下自然地表述了出来,使人读罢为之叫绝。

三、表达技巧

4 [2011·福建卷] 阅读下面这首诗歌,回答问题。(6分)

晓至湖①上

[清]厉 鹗

出郭晓色微, 临水人意静。

水上寒雾生, 弥漫与天永。

折②苇动有声,遥山淡无影。

稍见初日开, 三两列舴艋。

安得学野凫, 泛泛逐清景③。

(选自《清诗选》)

【注】 ①湖:杭州西湖。②折:弯曲。③景:影。

(1)这首诗情感丰富,请作分析。(3分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(2)请从表达技巧的角度对“折苇动有声,遥山淡无影”进行赏析。(3分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(1)【答案】 ①喜爱幽静:“人意静”、“寒雾生”等;②亲近自然:“临水”、“稍见初日开”等;③向往自由:“学野凫”、“逐清景”等;④自由暂不可得的惆怅:“安得”。(意思对即可)

【解析】本题考查对诗歌情感的概括和分析能力。分析诗歌表达的思想感情,一要注意抓住诗歌中表达思想感情的关键词,如本诗中的“人意静”,其他如“伤”“悲”“愁”等词。二要注意景物表现出来的感彩。三要注意与人物有关的事及人物的言谈举止,借此判断人物的感情,如本诗中的“临水”“见初日”“学野凫”等。当然,还要注意某些诗句中隐含的情感信息,如“安得学野凫”一句就隐含着暂不可得的惆怅之情。

(2)【答案】 ①对比:以“有声”与“无影”对比,近写声觉,远写视觉,突出层次的远近和景致的深阔。②对偶:以“折苇”对“遥山”,近景与远景相结合;以“动有声”对“淡无影”,听觉与视觉相结合;节奏优美(或形象丰富,或层次分明),意境深阔、淡雅(或幽静、清新)。(其他看法,言之成理亦可)

【解析】赏析诗歌的表达技巧,要记忆一些常见手法,如对比、对偶、比喻、借景抒情、情景交融、托物言志等;还要注意写景状物的角度,如动静角度、视听角度等。分析原诗,对号入座,答案务必准确、全面。对偶是古诗中常见技巧,考生往往视而不见,要注意。

四、思想内容和观点态度

5 [2011·全国卷] 阅读下面这首宋词,然后回答问题。(8分)

关河令

周邦彦①

秋阴时晴渐向暝,变一庭凄冷。伫听寒声②,云深无雁影③。 更深人去寂静,但照壁孤灯相映。酒已都醒,如何消夜永!

【注】 ①周邦彦(1056—1121):字美成,号清真居士,钱塘(今浙江杭州)人。②寒声:指秋声,如风声、落叶声、虫鸣声等。③雁:古人认为雁能传书。

(1)从上、下两阕的首句看,这首词是以什么为线索来写的?请简要说明。 (3分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(2)简要分析作者在这首词中所表现的心情。 (5分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(1)【答案】 (1)本词是以时间推移为线索来写的。上阕写的情景发生在日间“渐向暝”时;下阕写作者难以入眠的情景已经推移至更深、人去、夜寂静时。(答出以时间为线索的给1分,能简要说明的给2分。意思答对即可)

(2)作者在词中表现了思家、孤寂的心情。上阕写作者站在庭院等候亲人的消息,但盼来的只是“无雁影”;下阕写作者本想借酒消愁,酒醒之后,却愁上加愁,于是感叹不已,使孤栖之愁更深一层。(答出心情的,给2分;能简析表现的,给3分。意思答对即可)

【解析】本题主要考查诗歌鉴赏的能力。两道题目都比较简单,都问的是写法,且互为补充。整首词是典型的“情景交融”之作,以景写情,情感基调低沉、凄清、孤独。全词线索分明,由傍晚时分到更深夜半,傍晚天光昏暗,一庭凄冷,寒声阵阵,又没有亲人(或友人)的音信;更深夜半时分,人们各自走远,主人公独对孤灯,难以入眠,孤独凄清之情深矣。

技法点拨

一、学会“泡”开诗歌

要确切把握诗歌中的形象、感情,以及其间的纽带“情境”,首先要读懂诗歌;或者说,把握住这几个梯次层进的要点,才能读懂诗歌,才算读懂诗歌。怎么读懂诗歌?用谢冕先生的话说,要“泡”。古代诗歌高度凝练,意象错落,情感丰富——像茶叶一样,不泡是无法品的。要关注诗歌的题目、诗序、注释、作者和标点;确切把握诗歌中的重要形象,整合诗歌意象;遇到不甚明了的意象,要根据相关意象推断;同时调动联想和想象,在思维里还原诗歌的情境;把含蓄跳跃的诗句“泡”开,变成一篇散文。例如2011年全国“课标”卷的古代诗歌阅读题目,给出一首唐人七律,且附有注释。

春日秦国怀古

周 朴①

荒郊一望欲消魂②,泾水③萦纡傍远村。

牛马放多春草尽,原田耕破古碑存。

云和积雪苍山晚,烟伴残阳绿树昏。

数里黄沙行客路,不堪回首思秦原。

【注】 ①周朴(?-878):字太朴,吴兴(今属浙江)人。②消魂:这里形容极其哀愁。③泾水:渭水支流,在今陕西省中部,古属秦国。萦纡:旋绕曲折。

诗题表明写诗的时间、地点和行为。“欲消魂”三字,直抒胸臆,它可以帮助我们大致明了诗人的感情,更真切的感情还需要整合形象具体理解。“苍山晚”“绿树昏”都是以古喻今,一语三关:秦王朝当年的“晚昏”,唐王朝当下的“晚昏”,诗人个人际遇的“晚昏”。

“泡”开此诗,即逐字逐句地理解诗歌的内容: 望着无际的荒原,内心极度哀愁,旋绕曲折的泾水傍靠着远处荒村。牛马无人放牧,随意啃啮残存的春草,高原上田地残破,几座古碑很是显眼。晚云和积雪,山色苍茫一派暮色;荒烟伴残阳,绿树笼罩一片昏暗。走过了好几里路,旅途黄沙漫漫。想到秦朝衰亡,不忍心再回头看那片荒原。

二、答题模式

(一)形象鉴赏

1.鉴赏诗歌中的景物形象

(1)设问方式:①这首诗描写了什么样的环境?②这首诗描写了什么样的景物?③这首诗描绘了一幅怎样的画面?④这首诗营造了一种怎样的意境?

(2)思路点拨:①找出诗中的景物,概括景象(意境)特点。②描摹诗歌图景,点明景物所营造的氛围特点。③剖析作者思想及其情感。

(3)答题模式:诗歌描写了________(景物、图景的特点)________(景物、图景)。通过对________的描写(结合原诗具体分析景物的特点),表达(抒发)了作者的________(思想感情)。

(4)答题示例:请分析这首诗的画面美。

绝 句

杜 甫

迟日江山丽,春风花草香。

泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

解题思路:

①这首诗写了江山、花草、燕子、鸳鸯,四种景物构成一幅画面(诗中的景),显出蓬勃盎然的春意(景象特点)。

②上联景物较阔大、较概括,下联景物较细小、较具体。远与近相生,概括与具体结合,构成一幅完整的春景图。(描摹诗歌图景,点明景物所营造的氛围特点)

③浓艳的画面色彩,谐调的画面组合,相宜的动静描绘,渲染出浓浓春意,观之令人赏心悦目,很好地表现了作者陶醉在春光中的怡然之情。(剖析作者思想及其情感)

依据答题模式,形成答案:这首诗描绘了一幅生机勃勃的初春风景图。江山、花草、燕子、鸳鸯,四种景物构成一幅生机盎然和谐美好的画面。整个画面和谐统一,色彩鲜明。表现了作者陶醉在春光中的怡然美好的情感。

2.鉴赏诗歌中的物象

(1)设问方式:①这首诗塑造了什么样的物象?②说一说这首诗中物象的特点。③诗人通过诗中塑造的物象表现了怎样的情感?

(2)思路点拨:①写的是什么物象?②最能体现其处境的词语是什么?最能体现它品行的词语是哪些?③指出物中蕴含的诗人的感情。

(3)答题模式:诗歌描写了________(物象的特点)________(物象)。通过对________的描写(结合原诗具体分析物象),表达了作者的________(思想感情、志向)。

(4)答题示例:简析杏花形象。

北陂杏花

王安石

一陂春水绕花身,花影妖娆各占春。

纵被春风吹作雪,绝胜南陌碾成尘。

解题思路:

①这首诗塑造了杏花的形象。

②最能体现其处境的词语是:一陂春水。最能体现它品行的词语是:花影妖娆。

③物中体现的诗人的感情:要保持自己如北陂杏花的像雪一样纯洁美好的品性,决不成为任人碾压的尘土。

依据答题模式,形成答案:这首诗塑造了风姿绰约、妖娆美丽,宁可飘零天涯,也不愿忍受屈辱践踏的杏花形象。通过对妖娆美丽、占尽春光、花落逐春风、芳魂无玷的杏花这一形象的描写,表达了政治家、诗人王安石坚守自己的节操和见解,坚持变法改革的志向。抒发了作者宁为玉碎,不为瓦全的感情。

3.鉴赏诗歌中的人物形象

(1)设问方式:①此诗刻画了一个怎样的人物形象?请结合诗句简要分析。②人物形象的具体特征是什么?③人物形象所表现的情感特点有哪些?④这首诗中的抒情主人公具有怎样的性格特点?

(2)思路点拨:①明确指出是什么形象。②联系诗句分析形象的基本特征。③概括形象的意义。(抒发了什么样的感情)

(3)答题模式:诗中塑造了________形象(什么形象)。________(联系诗句分析形象的基本特征),抒写了________之情(概括形象的意义)。

(4)答题示例:分析诗中塑造的形象。

塞下曲

李 白

五月天山雪,无花只有寒。

笛中闻折柳,春色未曾看。

晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。

愿将腰下剑,直为斩楼兰。

解题思路:

①写的形象:边关将士。

②联系诗句分析形象的基本特征为:边关将士不畏艰苦,为国杀敌。

③形象的意义(抒发了对形象的感情):抒写了对边关将士的赞美之情和诗人希望像边关将士那样报效祖国、建功立业之情。

依据答题模式,形成答案:这首诗塑造了不畏艰苦、为国杀敌的边关将士形象,表达了对边关将士的赞美,抒写了诗人希望像边关将士那样报效祖国、建功立业之情。

(二)诗歌语言鉴赏

1.炼字(词)

(1)设问方式:①诗中最传神的字是哪个字?请作分析。②对某字进行赏析或分析某字的表达效果。③诗句中的某字,有的版本作某字,你认为哪个字更好,为什么?④某诗的诗眼是什么?⑤某字历来为人称道,你认为它好在哪里?

(2)思路点拨:

①该字(运用了什么手法,有就写,没有不写)具体形象、生动传神地刻画了什么形象(景、物、人)。概括回答。(必答)

②把该字放入原句中描述景象。将画面具体展开,展开时要注意突出画面特征。(分值少的题这步可省略)

③点出该字烘托了怎样的意境,表达了怎样的感情。(必答)

(3)答题模式:这个字意思是________(或运用了什么手法),具体形象、生动传神地刻画了________形象(或景色),烘托了________意境,表达了________情感。

(4)答题示例:“红杏枝头春意闹”中的“闹”字用得好不好?为什么?

木兰花

宋 祁

东城渐觉风光好,縠皱波纹迎客棹。绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹。 浮生长恨欢娱少,肯爱千金轻一笑。为君持酒劝斜阳,且向花间留晚照。

解题思路:

①“闹”字用拟人和通感手法具体生动、形象传神地刻画了杏花怒放的春天景色。

②放入原句,展开画面:花本来没有声音,这里用拟人手法描摹了声音,生动地描绘出春意盎然、杏花闹春、蝶缠蜂绕的景象,使人在视觉里获得了听觉的美好感受,突出了春天生机勃勃的特色。

③该字的使用效果:表达了对春天的无比喜爱之情。

依据答题模式,形成答案:“闹”字用拟人和通感手法具体生动、形象传神地刻画了杏花怒放的春天景色。花开本来没有声音,这里用拟人手法描写了声音,展现春意盎然、杏花闹春的景象,使人在视觉里获得了听觉的感受,突出了春天美丽而有生气的特征,表现了对春天的无比的喜爱之情。

2.叠字题

(1)设问方式:某某叠音词有什么作用?

(2)思路点拨:①解释词语含义,生动形象地写出了________景(物)。②富有音韵、韵律感,增强表达效果。

(3)答题模式:这个词的意思是________,生动形象地写出了________景(物),使诗歌富有音韵、韵律感,增强表达效果。

(4)答题示例:“葱葱”“靡靡”两个叠音词有什么作用?

黄氏延绿轩

[明]高 启

葱葱溪树暗,靡靡江芜①湿。

雨过晓开帘,一时放春入。

【注】 ①芜:丛生的草。

依据答题模式,形成答案:“葱葱”是树木苍翠茂盛,充满生机,“靡靡”形容草密,“葱葱”“靡靡”写出春雨后水边草木茂盛之貌;富有韵律感,增强了表达效果。

3.一词领全诗型

(1)设问方式:①简析“×”字在诗中的作用。②你认为这首诗的诗眼是什么?为什么?③第几联中的诗眼是什么?为什么?④诗歌开篇用一“×”字,内涵丰富,请简要分析。⑤这首词上片有一个字统摄了下片的内容,这个字是哪一个字?为什么?

(2)思路点拨:古诗非常讲究构思,往往一个字或一个词就构成全诗的线索,奠定了全诗的感情基调,统摄着全诗的思想。抓住这个词命题往往可以以小见大,考查考生对全诗的把握程度。

(3)答题模式:①该词对突出主旨所起的作用。②从该词在诗中结构上所起的作用考虑。

(4)答题示例:“折柳”二字是全诗的关键,“折柳”寓意是什么?你是否同意“关键”之说?为什么?

春夜洛城闻笛

李 白

谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

依据答题模式,形成答案:“折柳”的寓意是“惜别怀远”,而诗歌的主旨正是思乡之情。这种思乡之情是从听到“折柳”曲的笛声引起的。可见“折柳”是全诗的关键。

4.鉴赏诗歌语言风格

(1)设问方式:①这首诗在语言上有何特色?②请分析这首诗的语言风格。③谈谈此诗的语言艺术。

(2)思路点拨:①用一两个词准确点明语言特色。②用诗中有关语句具体分析这种特色。③指出表现了作者怎样的感情。

(3)答题模式:此诗语言特点是________(能用来答题的词一般有:清新自然、朴实无华、华美绚丽、明白晓畅、多用口语、委婉含蓄、雄浑豪放、笔调婉约、简练生动……),________(用诗中有关语句具体分析这种特色),表现了________之情。

(4)答题示例:请分析此诗的语言特色。

春 怨

[唐]金昌绪

打起黄莺儿,莫教枝上啼。

啼时惊妾梦,不得到辽西。

解题思路:

①本诗的语言特色:清新自然,口语化。

②具体分析:“黄莺儿”是儿化音,显出女子的纯真娇憨。“啼时惊妾梦,不得到辽西”,用质朴的语言表明了打黄莺是因为它惊扰了自己思念丈夫的美梦。

③表现的感情:表现了女子对丈夫的思念之情。

依据答题模式,形成答案:此诗语言特点是清新自然,口语化。“黄莺儿”是儿化音,显出女子的纯真娇憨。“啼时惊妾梦,不得到辽西”,用质朴的语言表明了打黄莺是因为它惊扰了自己思念丈夫的美梦。这样就非常自然地表现了女子对丈夫的思念之情。

(三)表达技巧

1.设问方式:

(1)修辞方法的赏析:①这两句运用了什么修辞手法?②“××”“××”分别比喻什么?为什么?

(2)表现手法的赏析:①这首诗用了什么表现手法?②这首诗运用了什么艺术手法(表现技巧)?是怎样抒发诗人的情感的?有什么作用?③本诗通过什么方法来表现诗人的情感?④诗在前两句实写的基础上,后两句又采用了怎样的写法?⑤请赏析诗中动静结合(虚实相生等)手法的运用及艺术效果。

2.思路点拨:

(1)指出什么地方,用了什么技巧或什么手法。如果手法对应范围是全诗,就直接说全诗用了什么手法;如对应的是句子,就说哪个或哪些句子用了什么手法。如:“官仓老鼠大如斗,见人开仓亦不走。”这两句诗用了比喻、夸张的手法。

(2)分析怎样用的。如:“官仓老鼠大如斗,见人开仓亦不走。”诗人把贪官污吏比作大老鼠,刻画了贪官胆大贪婪的无耻形象。

(3)分析用这个手法有什么好处。要扣住塑造形象、表达主旨两个方面来说。如:“官仓老鼠大如斗,见人开仓亦不走。”传神地塑造了贪官的形象,表达了人民的憎恶之情,批判矛头直指最高统治者。

3.答题模式:诗歌(诗句)用了________(技巧)写了________(景物、图景)。突出了________特点(结合原诗具体分析),表达(抒发)了作者的________(思想感情)。

4.答题示例:本诗运用的主要表现手法及作用是什么?试加以简要分析。

画眉鸟

欧阳修

百啭千声随意移,山花红紫树高低。

始知锁向金笼听,不及林间自在啼。

解题思路:

(1)主要表现手法:对比。

(2)前两句(写自由自在、任意翔鸣的画眉)与后两句(写陷入囚笼、失去了自由的画眉)构成对比。

(3)表明自己对田园生活的喜爱、向往,同时表达对官场生活的厌恶。

(4)依据答题模式,形成答案:这首诗运用了对比手法,前两句(写自由自在、任意翔鸣的画眉)与后两句(写陷入囚笼,失去了自由的画眉)构成对比,结构明晰。表达作者对禁锢思想、束缚人才现象的抨击和对言论自由、解放人才理想的向往。

(四)思想内容和观点态度

1.设问方式:(1)“×××××”一句,流露了作者怎样的思想感情?(2)诗人在诗中表现了怎样的态度?(3)“×××××”这一耐人寻味的画面中蕴含了哪些感情?请简要分析。(4)简析“×××××”与某位作者的“×××××”表达的不同情感。(5)本诗分别写了什么内容?(6)这首诗揭示了一个什么主题?请结合全诗简要分析。(7)关于这首诗词的内容,有人认为是这样,有人认为是那样,也有人认为二者兼有,你的看法如何?请简要说明理由。(8)这首诗明写眼前实景,暗寓历史的沧桑。就诗中的有关诗句,结合全诗加以赏析。

2.思路点拨:(1)写了什么?(2)抓住了什么特征?(3)表达思想感情的语句。

3.答题模式:本诗写了________,抒发了________,表现了________。

4.答题示例:试分析下片的内容,以及作者在词中所抒发的思想感情。

南柯子

[宋]王 炎

山冥云阴重,天寒雨意浓。数枝幽艳湿啼红。莫为惜花惆怅对东风。 蓑笠朝朝出,沟塍处处通。人间辛苦是三农①。要得一犁水足望年丰。

【注】 ①三农:指春耕、夏种、秋收。

解题思路:

(1)描写了农民不避风雨、辛勤劳作的生活情景。

(2)抓住“山冥云阴重,天寒雨意浓”“蓑笠朝朝出,沟塍处处通”等特征。

(3)思想感情:“人间辛苦是三农。要得一犁水足望年丰。”

依据答题模式,形成答案:描写了农民不避风雨、天天辛勤劳作的生活图景,抒发了“人间辛苦是三农”的感叹,表现了农民盼望风调雨顺、五谷丰登的心情。

三、易错提示

古诗鉴赏答题失误的八大病因:

1.以译代析,没有鉴赏。鉴赏离不开理解,没有理解就没有鉴赏,因此鉴赏诗歌时往往有串释一下诗句内容的必要,但是这种串释只是鉴赏的前提,而不是鉴赏本身。回答时如果只是对诗句作简单的翻译,没有根据题干的要求进行阐述,显然不符合鉴赏题的要求。“以译代析”的结果是没有赏析。

2.南辕北辙,答非所问。鉴赏诗歌的题干往往都有具体的要求,如果题干要求回答“怎样表现”,而考生却回答“表现什么”,这就是南辕北辙、答非所问。“怎样表现”也就是作者使用了何种方法、技巧、手段去表现;而“表现什么”一般却是思想情感一类的问题。

3.笼而统之,以空对空。不少考生不懂得在诗歌鉴赏时必须抓住诗歌的具体内容去分析,在回答问题时,只用一些“放之四海而皆准”的套语来回答,貌似正确,其实由于过于笼统概括,所以显得十分空洞。这种答案大而不当,不着边际,是失分严重的原因。这是诗歌鉴赏中最常见的毛病,是我们应当注意避免的。

4.抓住一点,不及其余。鉴赏诗歌时,有的题目要求是综合性,或者是包含隐性要求的,有的考生在答题时没有注意或者是忽略了,只是很表面地抓住一点去下工夫回答,至于其中的联系,或者需要阐述的不管不顾,造成以偏概全,挂一漏万,因此失分严重。

5.浮在表面,缺乏分析。有的考生的答案表面上似乎该答的都已经一网打尽,无一遗漏了,其实不然。如果是回答像“怎样表现”一类的题目,能将诗歌中用以表现的意象等答全是必要的,但它的重点在“怎样”,也即艺术技巧。这种浮在表面、落不到实处的“赏析”,显然违背了诗歌鉴赏的规律,也是导致诗歌鉴赏严重失分的一个原因。

6.只见树木,不见森林。比如语言的鉴赏需要分两步走,第一步是对词语内容的正确理解,第二步是对其“表现力”也即表达效果的赏析。没有正确理解也就谈不上赏析评价,而正确的理解又来自对诗歌的整体阅读和把握。也就是说,鉴赏词语时眼里不能只有词语,而应该兼顾全篇,胸有全局。否则就很容易使分析离谱走调,造成只是分析了局部,而割裂了它和整体的联系,从而犯下“只见树木,不见森林”的错误。在整体把握上出现偏差,就会造成观点的偏差或者将有些需要回答的问题遗漏掉了。

7.望文生义,任意发挥。诗歌中的词语往往具有多义性的特点。不少考生在答题时不领会具体语言环境,常常用词的基本义替代词的语境义,望文生义、牵强附会,以致误入歧途。如由“春”想到“万物复苏”,想到“希望”,想到“热爱生活”,就是典型的以基本义替代语境义的错误。不少考生在答题时抛开诗歌的思想内容大谈自己的感想,任意发挥,结果离题万里。这种任意发挥的答案,无视诗歌鉴赏的根本前提是“鉴”,信马由缰,偏题在所难免。这种任意的发挥也是失分的症结所在。

8.无中生有,盲目套用。即考生喜欢先从政治角度切入,绞尽脑汁地从字缝里发掘诗的所谓政治意义,结果往往是下笔千言,离题万里。如有的考生可以由“春”想到“热爱生命”“为国效忠”“怀才不遇”,乃至“渴望一展雄才的豪情壮志”。这种凭着自己的想象而出现的随意答案,其原因是想用一些名词术语当作万能钥匙,盲目照搬,乱贴标签,以图能骗得一些分数。不去认真揣摩品味诗句本身所表达的情感态度,结果只能是和诗意风马牛不相及,因此失去应得的分。还有一种就是盲目套用。考生经过训练后,已具备初步鉴赏诗歌的能力,因此常常套用一些常用术语。

如鉴赏山水田园诗时就套用“隐逸”“闲适”“热爱自然”;诗词中若有花落飘零之景,就认为是“伤春惜春”;若作者是杜甫、白居易,则主题多是忧国忧民……这种推测,某些时候会侥幸“命中”部分答案,但如果不结合诗人的生平、思想、艺术风格,尤其是诗歌作品本身等进行理解判断、分析综合,其结果的千人一面、缺乏个性与灵性的所谓鉴赏只会让阅卷老师产生厌倦。

新题精练

1.阅读下面这首唐诗,完成问题。(11分)

观魏博①何相公猎

张 祜

晓出禁城东,分围浅草中。

红旗开向日,白马骤迎风。

背手抽金镞,翻身控角弓。

万人齐指处,一雁落寒空。

【注】 ①魏博,古地名。

(1)诗歌前两联描写了怎样的场景?有什么作用?(4分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(2)结合诗歌后两联,简要分析何相公形象。(4分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

【答案】(1)这两联为我们描绘了一幅色彩艳丽、壮阔宏大的晨猎场景(晨猎图),(2分)“浅草”“红旗”“白马”,写出环境色彩的艳丽,“分围”“向日”“迎风”,写出场面的宏大。(1分)烘托了晨猎的氛围,为人物的出场作了铺垫。(1分)

(2)塑造了一个身手矫健、技艺高超的猎手形象。“背手抽”写出了取箭动作的娴熟利落。“翻身控”展现了猎手动作难度大,技艺高超。尾联通过描写人们的惊叹和大雁应声而落侧面表现出其射箭技艺的高超。(形象概括2分,分析2分)

【诗歌赏析】

诗的首联叙事:“晓出禁城”,点明围猎时间;“分围浅草”,写出壮阔场面。两句为全诗铺写了一个背景,画面开朗,色彩鲜丽。颔联“红旗开向日,白马骤迎风”中的“红旗向日”,色彩无比耀目;“白马迎风”,气宇非常轩昂。总括诗的前半部分,一至三句,是以朝霞满天,晨风拂煦,绿草如茵,红旗向日,作为人物亮相之前的壮丽场景;紧接而来的“白马骤迎风”一句,是英雄人物跃马出场,施展浑身“帅”劲的亮相动作。由此而下,此诗便将写作重心转到这位骁勇骑士当众显露猎射飞雁、矫健灵活的杰出身手上去。“背手抽金镞”,是正面描写骑士背手取箭的动作,著一“抽”字,手势的利落可知,加之“背手”而“抽”,又可见身段之灵巧。

“翻身控角弓”,弯弓名之曰“控”,这就进一步展现了射者臂力强劲的架势,“控”之而再来一个“鹞子翻身”的漂亮动作,造型十分健美。对于这位英雄射手的真正的评价,当然不是停留在一招一式的动作表面。关键所在,毕竟还有待于亮出他那百步穿杨的惊人绝技。果然,刹那之间,就在围观的人群中间,突然爆发出一阵哄然的欢呼,并且一齐指向遥远的天空。原来蓝天高处,一只带箭的鸿雁,垂着双翅,直向地面坠落下来。苏东坡词云:“高处不胜寒。”此处“寒空”之“寒”,虽有点出时令的作用,但主要在渲染高飞鸿雁的凌绝苍穹,从而加强了一箭高高命中的神异气氛。全诗至此,戛然而止。由于射雁成功而出现的欢声雷动的热烈场面,自可留给读者去想象了。

2.阅读下面这首宋词,完成题目。(8分)

南歌子

贺 铸

疏雨池塘见,微风襟袖知。阴阴夏木啭黄鹂。何处飞来白鹭立移时。 易醉扶头酒①,难逢敌手棋。日长偏与睡相宜。睡起芭蕉叶上自题诗。

【注】 ①扶头酒:醇厚浓烈易醉人之酒。

(1)这首词的上片描写了哪些意象?给我们描绘了一幅怎样的画面?(4分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(2)这首词的下片描写了哪些事情?抒发了词人怎样的情感?试做简要分析。(4分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(1)【答案】①疏雨、池塘、微风、夏木、黄鹂、白鹭。(2分,答对3~5个给1分,全对2分)②描绘了一幅恬静、幽美,充满生机的夏日风光图。(2分)

(2)①这首词运用了间接抒情的方式(答寄情于事、借事抒情亦可),抒发了词人孤寂无聊难以排遣的思想感情。(2分)②词人一连写了饮酒、下棋、睡觉、题诗四件生活琐事。但饮酒而“易醉”;下棋而敌手“难逢”;寂寂长昼,词人以昏睡“相宜”来自我解嘲;睡起题诗,则只能“自题”自赏。这些都表现了词人心中的孤寂无聊。(2分)

【诗歌赏析】

此词以常见的写景起手。“疏雨池塘见,微风襟袖知。”“见”,知,觉的意思,可与第二句的“知”字互证。疏雨飘洒,微风轻拂,一派清爽宁静。这景致并无多少新奇,倒是“见”“知”二字颇见功力。作者不仅以抒情主人公的视角观物,而且让大自然中的池塘观物,池塘感到了疏雨的轻柔缠绵,于是池塘也有了生命力。便是主人公观物,这里用笔也曲回婉转,不言人觉,而言袖知,普普通通的景物这样一写也显得生动形象,神采飞扬了。其实贺铸这两句原有所本,语出杜甫《秋思》诗“微雨池塘见,好风襟袖知”。接下去两句化用王维《积雨辋川作》的诗句和诗意。

王诗云:“漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂。”宽阔的水田里白鹭飞翔,繁茂幽深的树丛中黄鹂啼鸣,大自然的一切都是自由而宁静的。王维描写了优美宁静的田园风光,抒写了自己超脱尘世的恬淡自然的心境。贺铸直用了“阴阴夏木啭黄鹂”一句,又化用了“漠漠水田飞白鹭”一语。不过仔细品味,这白鹭之句,贺词与王诗所透露出来的心绪还是有所不同的。王诗是一种带有佛家气息的宁静;而贺词云“何处飞来白鹭立移时”似乎在说,什么地方飞来的白鹭哟,怎么刚呆了一会儿就走了。这“何”字,这“移时”,轻轻地向我们透露着主人公的一种心境,他似乎在埋怨什么,在追寻什么,在挽留什么……字里行间飘溢出的是一种孤寂和无奈。而且这上片结句不仅写景,在结构上也起着举足轻重的作用,使上下片之间暗脉相接。

下片进入对日常生活的描写。“扶头酒”,即易醉之酒。唐代姚合《答友人招游》诗云:“赌棋招敌手,沽酒自扶头。”而贺铸的“易醉扶头酒,难逢敌手棋”化用则其意写自己饮酒下棋的生活。喝酒易醉,下棋又对手难逢,这字里行间蕴含着的仍然是一种百无聊赖的心绪。于是便有结句:“日长偏与睡相宜。睡起芭蕉叶上自题诗。”夏日长长,无所事事,最适合于睡觉。睡起之后,只管在芭蕉叶上自题诗,自取其乐。这之中透露着的是一种自我嘲解,自我调侃。其实这两句词也有所本。欧阳修《蕲簟》有句云:“自然唯与睡相宜。”方干《送郑台处士归绛岩》有句云:“曾书蕉叶寄新题。”下片内容并不复杂,无非是饮酒、下棋、睡觉、题诗等文人的生活琐事,可是借助于“易解”、“难逢”、“偏”、“相宜”、“自题诗”等字眼,我们还是清清楚楚地感到了作者的孤寂和壮志未酬的愤懑不平。

3. 阅读下面这首唐诗,回答题目。(8分)

书边事

张 乔

调角断清秋,征人倚戍楼。

春风对青冢,白日落梁州。

大漠无兵阻,穷边有客游。

蕃情似此水,长愿向南流。

【注】 唐朝自肃宗以后,河西、陇右一带长期被吐蕃所占。宣宗大中十一年,吐蕃将尚延心以河湟降唐,其地又全归唐朝所有。自此,唐代西部边塞地区才又出现了一度和平安定的局面。

(1)请在首联中找一个最具表现力的词,简析其表达效果。(4分)

答:_____________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(2)结合全诗赏析末联两句的表现手法以及作者的思想感情。(4分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(1)【答案】最具表现力的一个词是“断”。“断”字将角声音韵之美和音域之广传神地表现出来;(2分)渲染出一种深广清幽宜人的意境。(2分)(如果答最具表现力的词是“倚”也可以,“倚”字写出了征人斜倚戍楼倾听悦耳角声、欣赏迷人秋色的安闲姿态,从而微妙的传达出边关安宁征人无事的主题。)

(2)运用了比喻,使表达更生动。(1分)蕃情能像这河水一样,长久地向南流入中原多好啊!(1分)十分自然地抒写出了诗人渴望民族安定团结的愿望。(2分)

【诗歌赏析】

诗篇一展开,呈现在读者面前的就是一幅边塞军旅生活的安宁图景。首句“调角断清秋”,“调角”即吹角,角是古代军中乐器,相当于军号;“断”是尽或占尽的意思。这一句极写在清秋季节,万里长空,角声回荡,悦耳动听。而一个“断”字,则将角声音韵之美和音域之广传神地表现出来;“调角”与“清秋”,其韵味和色调恰到好处地融而为一,构成一个声色并茂的清幽意境。这一句似先从高阔的空间落笔,勾勒出一个深广的背景,渲染出一种宜人的气氛。次句展现“征人”与“戍楼”所组成的画面。你看那征人倚楼的安闲姿态,多像是在倾听那悦耳的角声和欣赏那迷人的秋色呀!

不用“守”字,而用“倚”字,微妙地传达出边关安宁、征人无事的主旨。颔联“春风对青冢,白日落梁州”,“春风”,并非实指,而是虚写。“青冢”,是汉朝王昭君的坟墓。这使人由王昭君和亲的事迹联想到目下边关的安宁,体会到民族团结正是人们长期的夙愿,而王昭君的形象也会像她墓上的青草在春风中摇荡一样,长青永垂。“梁州”,当指“凉州”。唐梁州为今陕西南郑一带,非边地,而曲名《凉州》也有作《梁州》的,故云。凉州,地处今甘肃省内,曾一度被吐蕃所占。王昭君的墓在今内蒙古呼和浩特市南,与凉州地带一东一西遥遥相对。傍晚时分,当视线从王昭君的墓地又移到凉州时,夕阳西下,余晖一片,正是一派日丽平和的景象。令人想见,即使在那更为遥远广阔的凉州地带,也是十分安定的。

颈联“大漠无兵阻,穷边有客游”,“大漠”和“穷边”,极言边塞地区的广漠;而“无兵阻”和“有客游”,在“无”和“有”、“兵”和“客”的对比中,写明边关地区因无蕃兵阻挠,所以才有游客到来。这两句对于前面的景物描写起到了点化作用。

末联两句“蕃情似此水,长愿向南流”,运用生动的比喻,十分自然地抒写出了作者的心愿,使诗的意境更深化一步。“此水”不确指,也可能指黄河。诗人望着这滔滔奔流的河水,思绪联翩。他想:蕃情能像这大河一样,长久地向南流入中原该多好啊!这表现出诗人渴望民族团结的愿望。

4. 阅读下面这首诗,完成题目。(8分)

清 明①

黄庭坚

佳节清明桃李笑,野田荒垅自生愁。

雷惊天地龙蛇蛰,雨足郊原草木柔。

人乞祭余骄妾妇,士甘焚死不公侯②。

贤愚千载知谁是,满眼蓬蒿共一丘。

【注】 ①该诗写于宋徽宗崇宁二年,时黄庭坚因新旧党争被罗织罪名,再贬广西宜州,十个月后,诗人溘然长逝。②介子推事晋公子重耳19年,重耳返国即位,介子推便入山,不仕。后晋文公重耳放火烧山,介子推宁愿烧死,也不出山为官。

(1)简要分析这首诗的主要表现手法。 (4分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(2)诗歌尾联抒发了什么样的感慨?请作简要分析。 (4分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

【答案】 (1)这首诗主要使用了对比、用典和拟人等表现手法。(2分)首联,拟人兼对比,写桃李含笑、荒垅生愁,既突出清明节生机盎然的景象,又突出了诗人由野田荒垅生发的生死之悲。(1分)颈联用典兼对比,写齐人乞食自得、介子推被焚不出,表现了诗人对卑俗人格的厌恶、对耿介之士高洁操守的赞美。(1分)

(2)历史上,无论贤者愚人,最终都将同归荒冢,黄土一抔。(2分)抒发了对奸邪当道、政治黑暗、自己不屑与无行小人为伍的郁勃、愤懑之情。(2分)

【诗歌赏析】

清明时节,春雷万钧,惊醒万物,宇宙给大地带来了勃勃生机。春雨绵绵,使大地上一片芳草萋萋,桃李盛开。野田荒芜之处,是埋葬着死者的墓地,死去的人们长眠地下,使活着的人心里感到难过。诗人由清明的美景想到死者,从死想到了生,想到人生的意义。诗人指出,人生各不相同。古代的某个齐人天天到墓地偷吃别人祭奠亲人的饭菜,吃得油嘴腻脸。回到家里,还要对妻子和小妾撒谎吹嘘,他是在某个当大官的朋友家里吃喝,主人如何盛情招待他。这种人的人生萎琐卑下,毫无人格尊严。而另有一些高士,如春秋时代的介子推,他帮助晋文公建国以后,不要高官厚禄,宁可隐居山中。

晋文公想让他出来做官,下令放火烧山。但是,介子推其志不可动摇,竟抱树焚死在绵山中。黄庭坚由清明的百花盛开想到荒原的逝者,想到人生的价值。他感叹地说,虽然无论智愚高低,最后都是蓬蒿一丘,但是人生的意义却大不相同。

5.阅读下面这首诗,完成后面问题 。(6分)

秋 夜

朱淑真

夜久无眠秋气清,烛花频剪欲三更。

铺床凉满梧桐月,月在梧桐缺处明。

江上秋夜

道 潜

雨暗苍江晚未晴,井梧①翻叶动秋声。

楼头夜半风吹断,月在浮云浅处明。

【注】 ①井梧:即井边梧桐。

(1)两首诗中诗人都深夜未眠,其原因各是什么?(2分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(2)两诗的最后一句有相似之处,但在诗中表达的情感却不相同,请简要分析。(4分)

答:______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

【答案】 (1)第一首:诗人因孤寂伤感而无眠。第二首:诗人因夜雨风急而难眠。(各1分)(2)第一首:“月在梧桐缺处明”展现了梧桐萧萧,秋月悬挂的高远、疏朗秋夜月色图,衬托了诗人孤寂落寞之情。(2分)第二首:“月在浮云浅处明”展现了风停雨住,月出浮云的清新、宁静秋夜月色图,表达了作者宁静、愉悦的心境。(2分)

【诗歌赏析】

秋 夜

朱淑真,宋代女诗人,自号幽栖居士,出身仕宦之家,曾随夫游宦吴越荆楚之间,相传她婚姻不遂,抑郁而终。陈霆《渚山堂词话》卷二写道:“朱淑真才色冠一时,然所适非偶,故形之篇章,往往多怨恨之句。”《秋夜》是一首闺怨诗,言浅味永,表达了女诗人幽居的忧愁怨嗟、孤寂落寞。前两句叙事。首句直奔诗题,各点“夜”“秋”二字,交代了时间、心态、环境。“夜久无眠”已见怨妇愁绪满怀,而时又逢秋,秋风萧瑟,夜气清凉,锦衾单薄,佳人永夜难寝,更添一层愁苦。次句紧承“无眠”,写人事活动。

既然辗转反侧难入梦,那么如何打发漫漫长夜呢?空房寂寥,红烛高烧,百无聊赖中,她只好剪烛花以消遣寂寞了。“烛花”即灯花,古人认为灯花是有喜事的一种预兆。杜甫诗云:“灯花何太喜,酒绿正相亲”(《独酌成诗》)。灯花频生当有赏心悦事,而她却无法消解眼前这幽情苦绪。着一“频”字,写出了女主人公的焦灼不安、心神难宁。“欲三更”接续“夜久”两字,极写思妇饱受孤独寂寞煎熬之苦。后两句写景。第三句转折一笔,写床席之月影。一个“凉”下得独特,这是全诗的诗眼,照应首句的“秋气清”,以触觉状态写视觉形象。从窗外梧桐树缝筛下的婆娑月影,斑斑驳驳地铺满了冰凉、空寂的床席,今夜谁会给她送来温暖呢?这情景怎不令人凉从心生!

“满”字表面是写光影之浓,其实是写忧思满怀,剪不断理还乱的郁闷之感。这一句明写屋内月色之凄美,暗表人心之失落,虚实相生,韵味悠远。末句写窗外梧桐之月,以景语作结,留给读者无穷的想象空间。该句承上句,以顶真手法过渡,从床上之月光、树影写到高天之皓月,表达了诗人望月怀人的乍喜还忧的心理。“月在梧桐缺处明”,展现了一幅高远、疏朗的秋夜月色图。皎皎月华,她似乎忆起了曾经的“月上柳梢头,人约黄昏后”的甜蜜与浪漫;而如今,“瘦尽灯花又一宵”的时刻,谁又能与她“共剪西窗烛”呢?想超脱而不得,“月”之明,恰好照出了人心深处无法擦拭的黯淡。“梧桐缺处”,这一背景形象的定格,暗含了思妇不得与意中人团圆的酸楚。

江上秋夜

这首七绝是通过描写苍江从傍晚到夜半、天气由阴雨转晴的变化过程,烘托出江上秋夜由喧闹渐入静谧的气氛,构成了清冷寒寂的意境。全诗四句四景,分别选择最适宜的角度表现了阴雨、风起、风停及将晴时分的景色,虽一句一转,却合成一幅完整的画面。首句写阴雨笼罩中的苍江到晚来还没见晴,“暗”字气象浑涵,下得精当,不但用浓墨绘出了天低云暗、秋水苍茫的江景,而且使浓重的雨意和渐渐来临的暗夜自然连成一气,一句写尽了白昼到傍晚的天色。这句是从大处落墨,第二句则是从细处着意。井边的梧桐翻动着叶子,飒飒有声,自是风吹所致,因此时倘若还是“梧桐更兼细雨”,便应是“到黄昏点点滴滴”(李清照《声声慢》)的另一番景象了。

由梧叶翻卷的动静辨别风声,可见此时风还不大,始发于树间,因此这细微的声息暗示了风一起雨将停的变化,又是秋声始动的征兆。第三句写半夜里风声才停时的情景,“吹”与“断”说明风曾刮得很紧,从楼头判别风声,就不同于从桐叶上辨别风声了,必定要有相当的风力和呼呼的声响才能听出是“吹”还是“断”。所以这一句中的“断”字放在句断之处,与上一句井梧翻叶相应,虽只是写风的一起一止,却概括了风声由小到大,吹了半夜才停的全过程。这正是欧阳修所写“初淅沥而萧飒,忽奔腾而澎湃,如波涛夜惊”(《秋声赋》)的秋声。这两句全从江楼上的人的听觉落笔,真切地写出了秋声来时江上暗夜中凄清的气氛。

这个“断”字还承上启下,带出了最后一句精彩的描写:风停之后,乌云渐渐散开,但尚未完全放晴,月亮已在云层的浅淡之处透出了光明。作者准确地抓住了浮云将散而未散的这一瞬间,表现出月亮将要钻出云层的动态,烘托出半夜风雨之后天色初晴时那种特有的清新和宁静的气氛。“明”字在首句“暗”字的映衬下,成为全诗最耀眼的亮色,在结尾处预示出一片雨过天晴的明朗境界。这首诗纯以写景的真切细致取胜,但如果没有作者对秋意的敏锐感受,便不容易准确地捕捉住每个特定时刻的景物特征,如果没有精巧的构思和炼字,也不容易在一首短短的绝句中如此层次分明地展现出景色随天色阴晴而转换的过程,并形成浑成的意境。