2020年全国中考生物试题分类(21)——生物实验探究(一)(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2020年全国中考生物试题分类(21)——生物实验探究(一)(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 574.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-02-06 11:11:07 | ||

图片预览

文档简介

2020年全国中考生物试题分类(21)——生物实验探究(一)

一.生物实验中常用仪器及其正确操作方法(共1小题)

1.(2020?莱芜区)显微镜和放大镜是观察实验中常用的工具,下列实验中工具的用法错误的是( )

A.在“观察肾蕨”的实验中,用显微镜观察孢子囊群和孢子

B.在“观察青霉”的实验中,用显微镜观察青霉的菌丝和孢子

C.在“观察花的结构”的实验中,用放大镜观察子房里面的胚珠

D.在“观察种子的结构”的实验中,用放大镜观察菜豆种子的子叶、胚根、胚芽和胚轴

二.探究影响鼠妇分布的环境因素(共2小题)

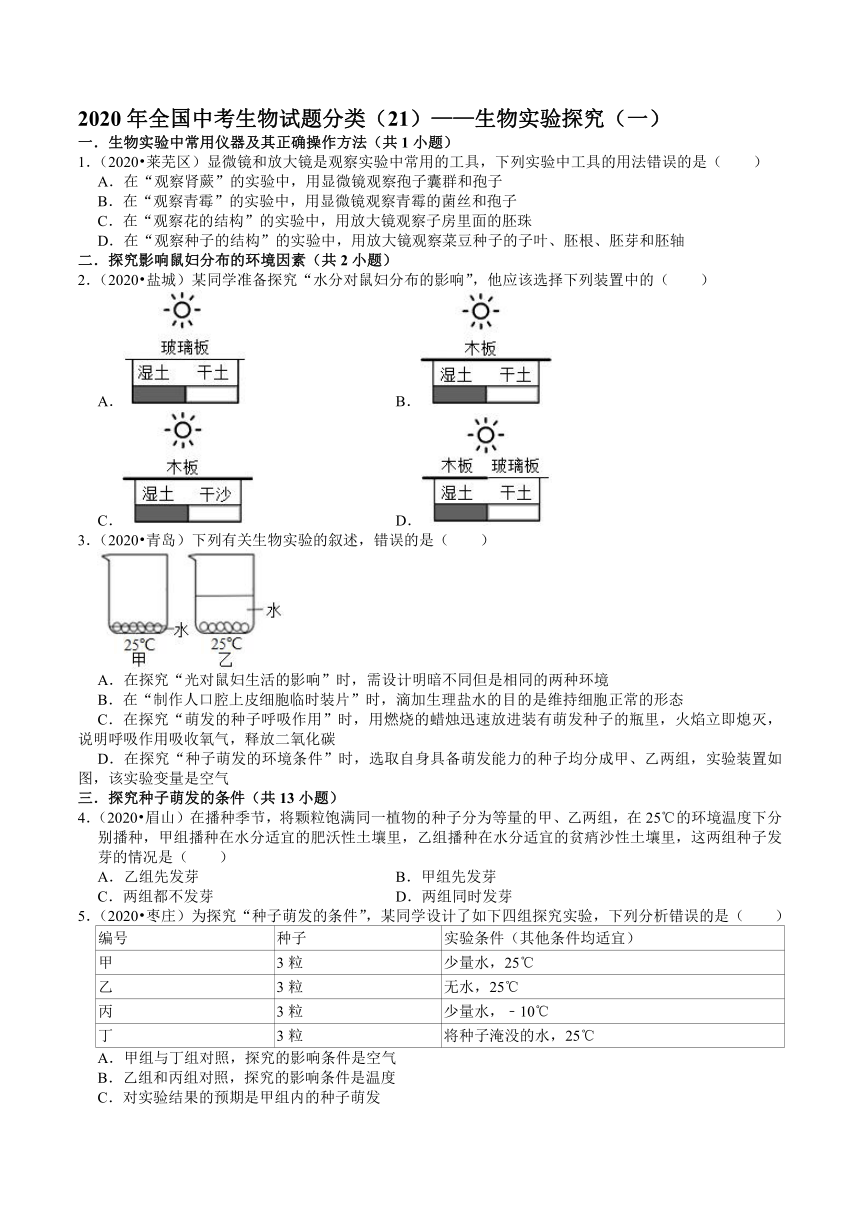

2.(2020?盐城)某同学准备探究“水分对鼠妇分布的影响”,他应该选择下列装置中的( )

A. B.

C. D.

3.(2020?青岛)下列有关生物实验的叙述,错误的是( )

A.在探究“光对鼠妇生活的影响”时,需设计明暗不同但是相同的两种环境

B.在“制作人口腔上皮细胞临时装片”时,滴加生理盐水的目的是维持细胞正常的形态

C.在探究“萌发的种子呼吸作用”时,用燃烧的蜡烛迅速放进装有萌发种子的瓶里,火焰立即熄灭,说明呼吸作用吸收氧气,释放二氧化碳

D.在探究“种子萌发的环境条件”时,选取自身具备萌发能力的种子均分成甲、乙两组,实验装置如图,该实验变量是空气

三.探究种子萌发的条件(共13小题)

4.(2020?眉山)在播种季节,将颗粒饱满同一植物的种子分为等量的甲、乙两组,在25℃的环境温度下分别播种,甲组播种在水分适宜的肥沃性土壤里,乙组播种在水分适宜的贫痟沙性土壤里,这两组种子发芽的情况是( )

A.乙组先发芽 B.甲组先发芽

C.两组都不发芽 D.两组同时发芽

5.(2020?枣庄)为探究“种子萌发的条件”,某同学设计了如下四组探究实验,下列分析错误的是( )

编号

种子

实验条件(其他条件均适宜)

甲

3粒

少量水,25℃

乙

3粒

无水,25℃

丙

3粒

少量水,﹣10℃

丁

3粒

将种子淹没的水,25℃

A.甲组与丁组对照,探究的影响条件是空气

B.乙组和丙组对照,探究的影响条件是温度

C.对实验结果的预期是甲组内的种子萌发

D.该实验设计的不足之处是种子的数量较少

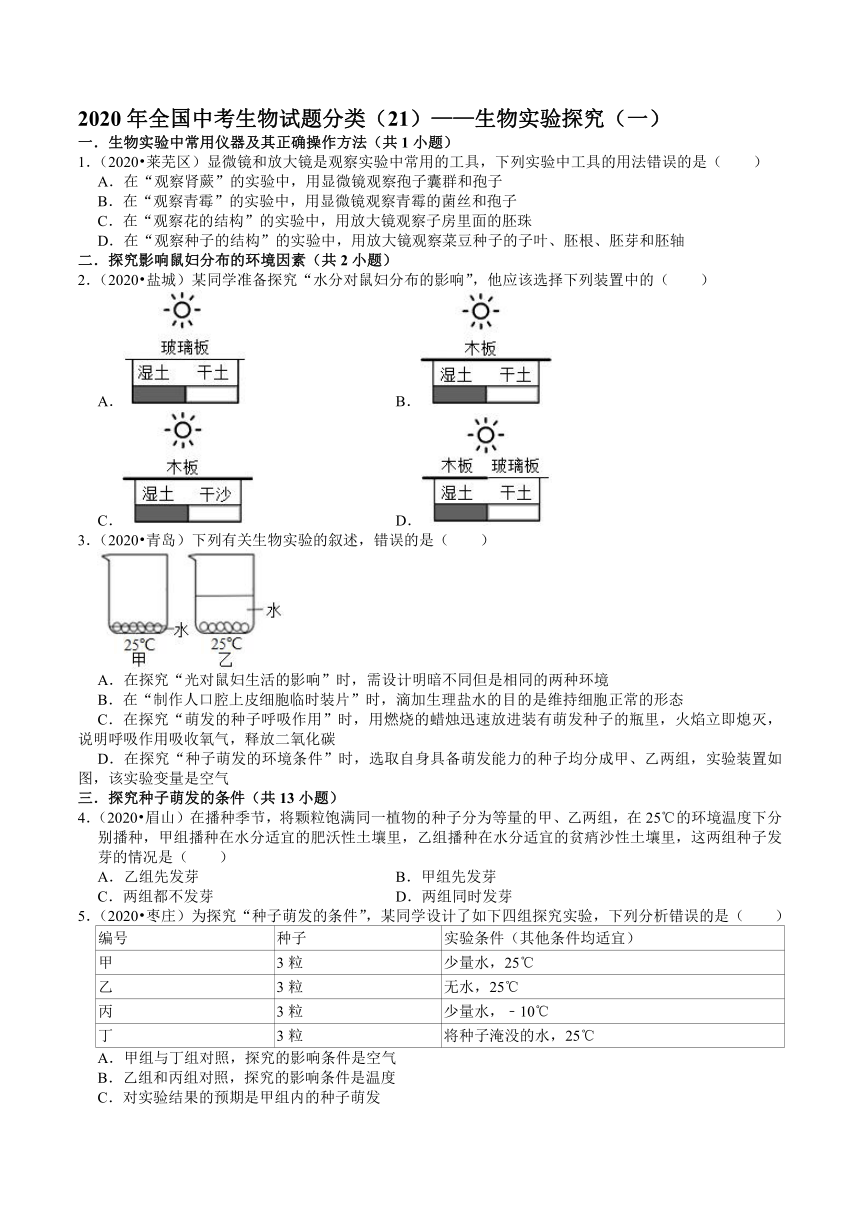

6.(2020?达州)如图为探究种子萌发条件的实验装置,每个烧杯中放有等量的干燥种子(20粒),并提供相应的环境条件。请预测:种子发芽率最高的是( )

A. B.

C. D.

7.(2020?包头)下表是蚕豆、烟草和苋菜的种子在见光和不见光条件(其他条件均适宜)下的发芽率,据表中数据判断,下列说法正确的是( )

种子

发芽率

条件

蚕豆

烟草

苋菜

见光

97.1%

98.5%

1.8%

不见光

96.8%

2.4%

96.6%

A.光是影响植物种子萌发的必要条件

B.光可以促进苋菜种子的萌发

C.在生产中,播种烟草种子时应该埋在土壤里

D.光几乎不影响蚕豆种子的萌发

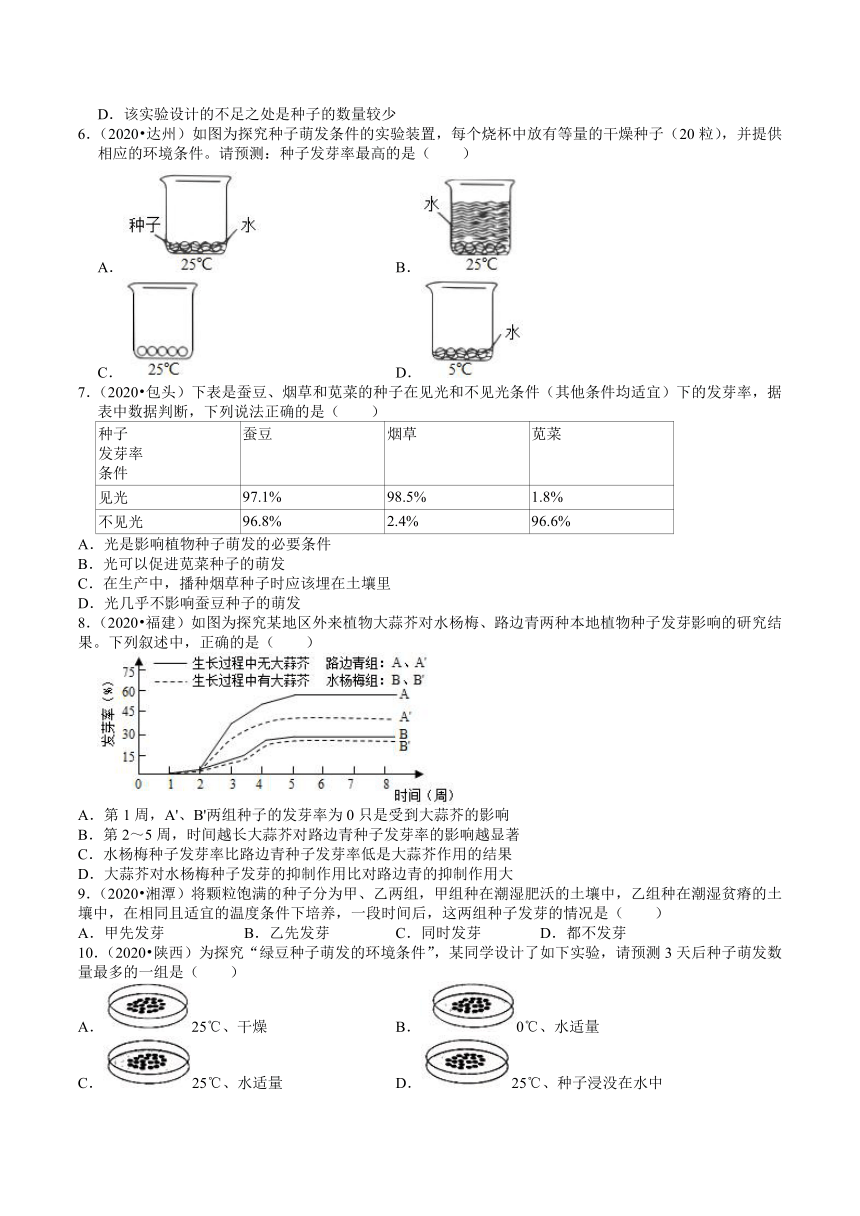

8.(2020?福建)如图为探究某地区外来植物大蒜芥对水杨梅、路边青两种本地植物种子发芽影响的研究结果。下列叙述中,正确的是( )

A.第1周,A'、B'两组种子的发芽率为0只是受到大蒜芥的影响

B.第2~5周,时间越长大蒜芥对路边青种子发芽率的影响越显著

C.水杨梅种子发芽率比路边青种子发芽率低是大蒜芥作用的结果

D.大蒜芥对水杨梅种子发芽的抑制作用比对路边青的抑制作用大

9.(2020?湘潭)将颗粒饱满的种子分为甲、乙两组,甲组种在潮湿肥沃的土壤中,乙组种在潮湿贫瘠的土壤中,在相同且适宜的温度条件下培养,一段时间后,这两组种子发芽的情况是( )

A.甲先发芽 B.乙先发芽 C.同时发芽 D.都不发芽

10.(2020?陕西)为探究“绿豆种子萌发的环境条件”,某同学设计了如下实验,请预测3天后种子萌发数量最多的一组是( )

A.25℃、干燥 B.0℃、水适量

C.25℃、水适量 D.25℃、种子浸没在水中

11.(2020?常德)常德素称“鱼米之乡”,盛产湘莲。莲子成熟后一般不能萌发,将成熟莲子的圆头端坚硬的种皮(不透气)破除,可以使其具备萌发的先决条件。某人用A、B、C、D四种方法探究了莲种子的萌发情况,其操作过程和实验结果如下:

分组

处理方法

种子数量

萌发率(%)

其它条件

A

未破除种皮,保湿

100

0

温度均适宜

B

破除种皮,保湿

100

98%

C

破除种皮,干燥

100

0

D

破除种皮,水浸种

5

100%

请你回答:

(1)A组莲种子未破除种皮的情况下不能萌发,说明种子的萌发需要 。

(2)上述实验共探究了 种外界因素对莲种子萌发的影响。

(3)B和C作为一组对照,其探究的问题是 ?

(4)D不能与A、C作为对照进行实验,其原因是 。

(5)莲是双子叶植物,莲种子萌发所需要的营养物质主要来源于种子的 。

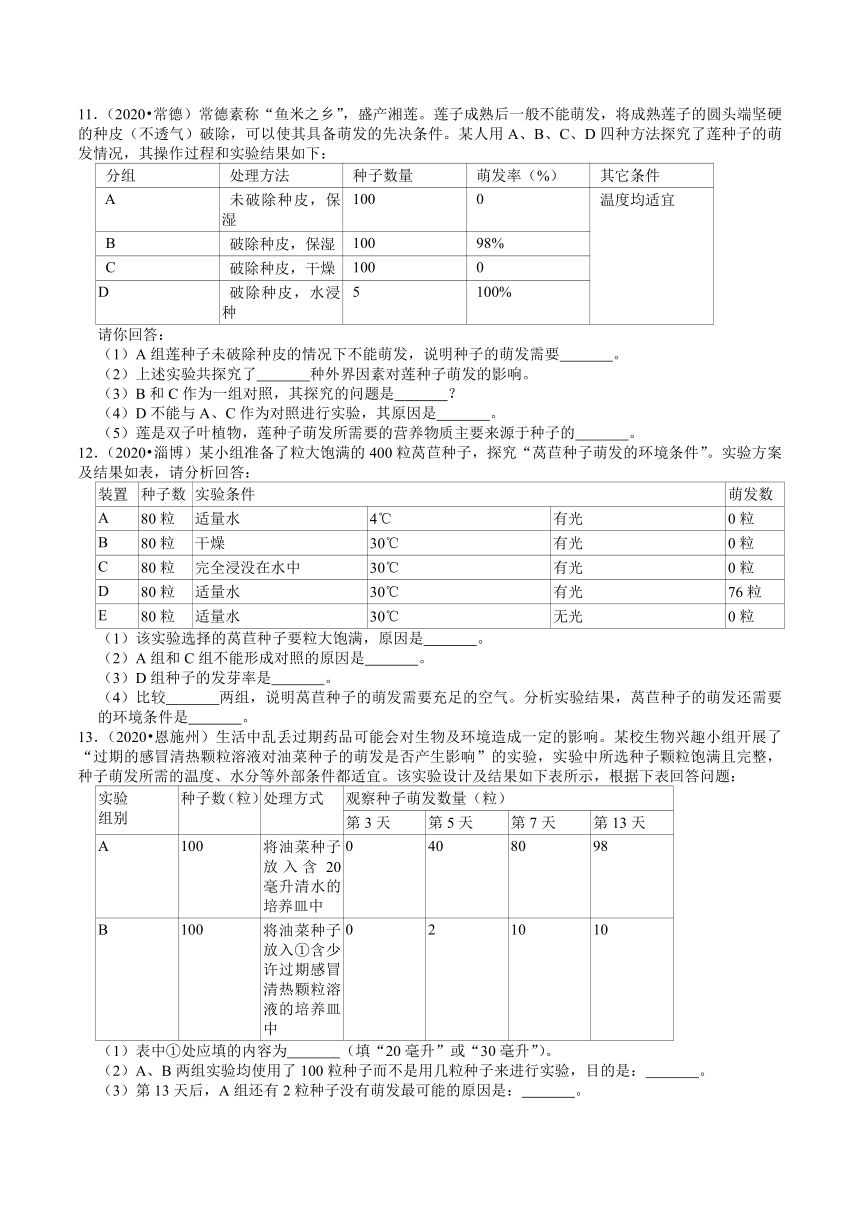

12.(2020?淄博)某小组准备了粒大饱满的400粒莴苣种子,探究“莴苣种子萌发的环境条件”。实验方案及结果如表,请分析回答:

装置

种子数

实验条件

萌发数

A

80粒

适量水

4℃

有光

0粒

B

80粒

干燥

30℃

有光

0粒

C

80粒

完全浸没在水中

30℃

有光

0粒

D

80粒

适量水

30℃

有光

76粒

E

80粒

适量水

30℃

无光

0粒

(1)该实验选择的莴苣种子要粒大饱满,原因是 。

(2)A组和C组不能形成对照的原因是 。

(3)D组种子的发芽率是 。

(4)比较 两组,说明莴苣种子的萌发需要充足的空气。分析实验结果,莴苣种子的萌发还需要的环境条件是 。

13.(2020?恩施州)生活中乱丢过期药品可能会对生物及环境造成一定的影响。某校生物兴趣小组开展了“过期的感冒清热颗粒溶液对油菜种子的萌发是否产生影响”的实验,实验中所选种子颗粒饱满且完整,种子萌发所需的温度、水分等外部条件都适宜。该实验设计及结果如下表所示,根据下表回答问题:

实验

组别

种子数(粒)

处理方式

观察种子萌发数量(粒)

第3天

第5天

第7天

第13天

A

100

将油菜种子放入含20毫升清水的培养皿中

0

40

80

98

B

100

将油菜种子放入①含少许过期感冒清热颗粒溶液的培养皿中

0

2

10

10

(1)表中①处应填的内容为 (填“20毫升”或“30毫升”)。

(2)A、B两组实验均使用了100粒种子而不是用几粒种子来进行实验,目的是: 。

(3)第13天后,A组还有2粒种子没有萌发最可能的原因是: 。

(4)通过对种子萌发数量的统计分析,你得出的结论是: 。

(5)做完该实验后对你生活的启示是: 。

14.(2020?鞍山)现有一种植物的种子,已经知道它的萌发受水分、温度和空气的影响,但不确定其萌发与光照是否有关。某实验小组为了探究光照对该种子萌发有无影响,设计了以下实验方案:

组别

种子数

处理方法

萌发数

甲组

10粒

有光、适量的水、25℃

10粒

乙组

10粒

①、适量的水、②℃

10粒

(1)请补充上述方案:表中①应为 ,②应为 ℃。

(2)实验过程中选用10粒种子而不用1粒种子的目的是避免 ,减少实验误差。

(3)本实验的变量是 ;在培养过程中,要保证两组所处的温度、水分、空气状况等条件适宜且 。

(4)根据实验结果得出相应的结论:光照对该种子萌发 。

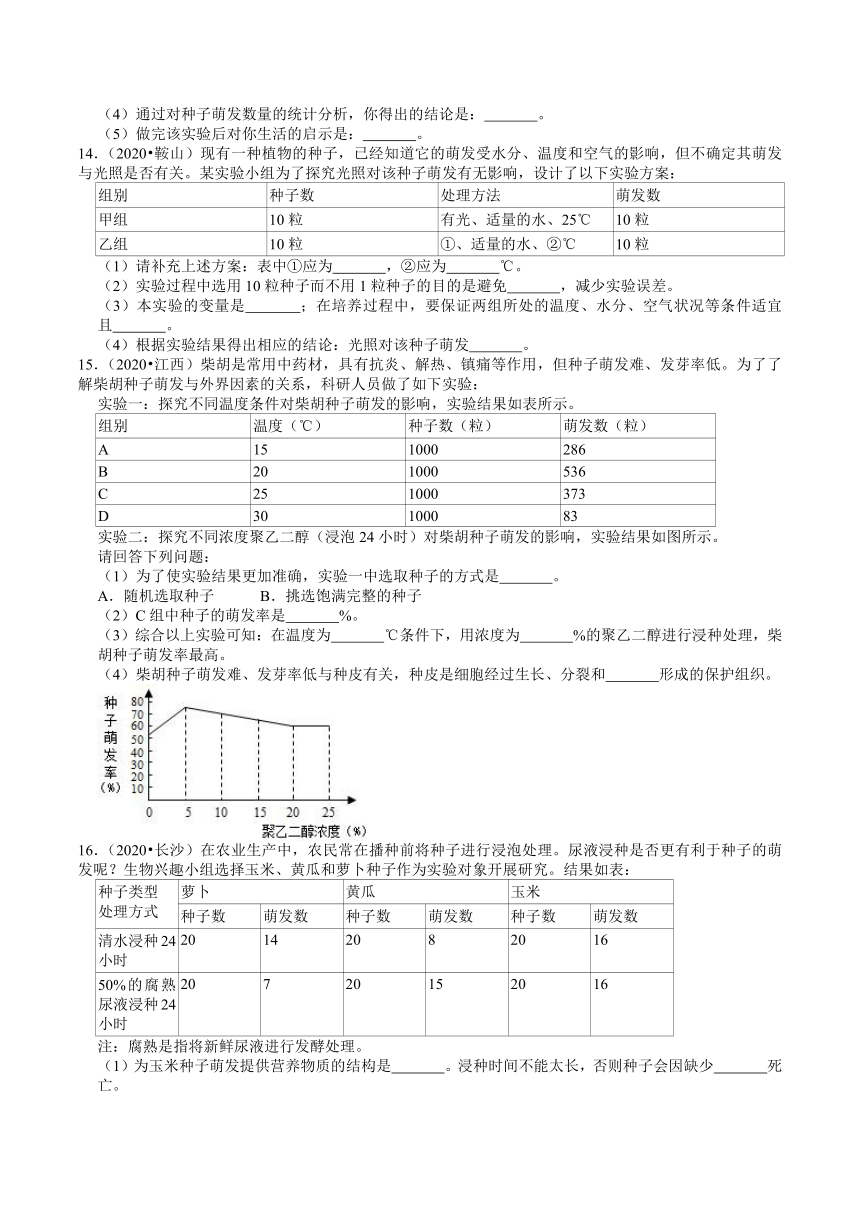

15.(2020?江西)柴胡是常用中药材,具有抗炎、解热、镇痛等作用,但种子萌发难、发芽率低。为了了解柴胡种子萌发与外界因素的关系,科研人员做了如下实验:

实验一:探究不同温度条件对柴胡种子萌发的影响,实验结果如表所示。

组别

温度(℃)

种子数(粒)

萌发数(粒)

A

15

1000

286

B

20

1000

536

C

25

1000

373

D

30

1000

83

实验二:探究不同浓度聚乙二醇(浸泡24小时)对柴胡种子萌发的影响,实验结果如图所示。

请回答下列问题:

(1)为了使实验结果更加准确,实验一中选取种子的方式是 。

A.随机选取种子 B.挑选饱满完整的种子

(2)C组中种子的萌发率是 %。

(3)综合以上实验可知:在温度为 ℃条件下,用浓度为 %的聚乙二醇进行浸种处理,柴胡种子萌发率最高。

(4)柴胡种子萌发难、发芽率低与种皮有关,种皮是细胞经过生长、分裂和 形成的保护组织。

16.(2020?长沙)在农业生产中,农民常在播种前将种子进行浸泡处理。尿液浸种是否更有利于种子的萌发呢?生物兴趣小组选择玉米、黄瓜和萝卜种子作为实验对象开展研究。结果如表:

种子类型

处理方式

萝卜

黄瓜

玉米

种子数

萌发数

种子数

萌发数

种子数

萌发数

清水浸种24小时

20

14

20

8

20

16

50%的腐熟尿液浸种24小时

20

7

20

15

20

16

注:腐熟是指将新鲜尿液进行发酵处理。

(1)为玉米种子萌发提供营养物质的结构是 。浸种时间不能太长,否则种子会因缺少 死亡。

(2)实验中设置清水浸种这一组的目的是 。

(3)根据实验结果,种植前需要用50%的腐熟尿液浸种的是 种子。

(4)尿液中含有水、 、尿素等物质,经处理后,是一种优质的农家肥。

四.测定种子的发芽率(共1小题)

17.(2020?安徽)在农业生产上,播种前应当测定种子的发芽率。同学们在讨论如何测定发芽率时,提出不同的意见,其中合理的是( )

A.挑选10粒饱满的种子进行测定

B.挑选100粒饱满的种子进行测定

C.随机取10粒种子进行测定,再重复2次,取最大值

D.随机取100粒种子进行测定,再重复2次,取平均值

五.探究发生在口腔内的化学消化(共7小题)

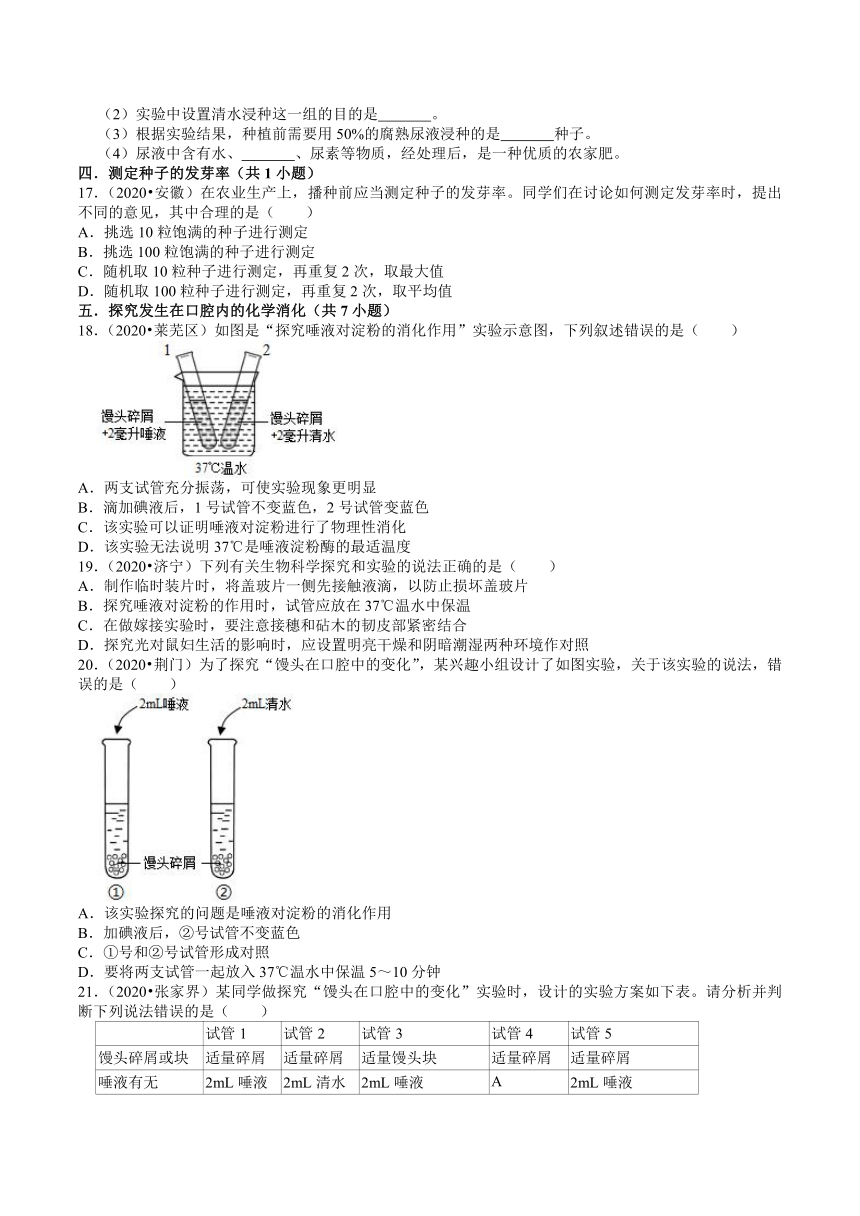

18.(2020?莱芜区)如图是“探究唾液对淀粉的消化作用”实验示意图,下列叙述错误的是( )

A.两支试管充分振荡,可使实验现象更明显

B.滴加碘液后,1号试管不变蓝色,2号试管变蓝色

C.该实验可以证明唾液对淀粉进行了物理性消化

D.该实验无法说明37℃是唾液淀粉酶的最适温度

19.(2020?济宁)下列有关生物科学探究和实验的说法正确的是( )

A.制作临时装片时,将盖玻片一侧先接触液滴,以防止损坏盖玻片

B.探究唾液对淀粉的作用时,试管应放在37℃温水中保温

C.在做嫁接实验时,要注意接穗和砧木的韧皮部紧密结合

D.探究光对鼠妇生活的影响时,应设置明亮干燥和阴暗潮湿两种环境作对照

20.(2020?荆门)为了探究“馒头在口腔中的变化”,某兴趣小组设计了如图实验,关于该实验的说法,错误的是( )

A.该实验探究的问题是唾液对淀粉的消化作用

B.加碘液后,②号试管不变蓝色

C.①号和②号试管形成对照

D.要将两支试管一起放入37℃温水中保温5~10分钟

21.(2020?张家界)某同学做探究“馒头在口腔中的变化”实验时,设计的实验方案如下表。请分析并判断下列说法错误的是( )

试管1

试管2

试管3

试管4

试管5

馒头碎屑或块

适量碎屑

适量碎屑

适量馒头块

适量碎屑

适量碎屑

唾液有无

2mL唾液

2mL清水

2mL唾液

A

2mL唾液

是否搅拌

搅拌

搅拌

不搅拌

搅拌

搅拌

温度

37℃

0℃

100℃

加入碘液

2滴

A.如果1号和2号试管进行对照,实验的变量是唾液

B.要探究牙齿的咀嚼、舌的搅拌对馒头的消化作用,应选用1号和3号试管进行实验

C.根据唾液淀粉酶的作用推测,滴加碘液后,不变蓝色的是1号试管

D.如果4号试管中A处补全2mL唾液后,能和2号试管形成一组对照实验

22.(2020?广东)某生物兴趣小组设计了“探究唾液对淀粉消化作用”实验,步骤及结果如下,叙述正确的是( )

试管编号

I号

Ⅱ号

Ⅲ号

馒头处理

适量碎屑

加入液体

唾液2毫升

清水2毫升

唾液2毫升

搅拌情况

搅拌

搅拌

搅拌

温度

37℃

37℃

0℃

10分钟后滴加碘液

①

②

变蓝

A.实验现象为①不变蓝、②变蓝

B.变蓝说明淀粉被消化了

C.唾液能将淀粉分解成葡萄糖

D.Ⅱ号和Ⅲ号可形成对照,变量为温度

23.(2020?临沂)如图是某生物兴趣小组的同学探究“淀粉在口腔内的变化”的实验过程,对于他们预测的结果和得出的结论,你认为最符合事实的是( )

A.滴加碘液后1号变蓝,2号不变蓝,此实验说明唾液对淀粉有消化作用

B.滴加碘液后1号不变蓝,2号变蓝,此实验说明水对淀粉有消化作用

C.滴加碘液后1号和2号均变蓝,此实验说明唾液对淀粉没有消化作用

D.滴加碘液后1号和2号不变蓝,此实验说明唾液和水对淀粉都有消化作用

24.(2020?乐山)某生物兴趣小组的同学设计了下表所示的实验方案,以探究“口腔中淀粉的消化”。请分析并回答下列问题:

试管编号

加入的物质

反应时间

检测试剂

实验结果

A组

馒头(整块)+2毫升清水

8分钟

碘液

变蓝

B组

馒头(切碎)+2毫升唾液

8分钟

碘液

不变蓝

C组

馒头(整块)+2毫升唾液

8分钟

碘液

变浅蓝

D组

馒头(切碎)+X

8分钟

碘液

变蓝

(1)表中的“X”应该为 。表中所设计的各组实验,没有必要的一组是 。

(2)若要探究唾液对淀粉的消化作用,实验时应选择哪两组编号? 。

(3)B组和C组对照,探究牙齿的咀嚼作用时,变量是 。

(4)为了更真实地模拟口腔条件,同时利于缩短反应时间,设计的各组实验应在 ℃的水浴中进行。

六.探究光合作用的条件、场所、原料和产物(共24小题)

25.(2020?鞍山)“绿叶在光下产生淀粉”的实验,先将天竺葵放在黑暗处一昼夜,目的是( )

A.消耗掉叶片内原有的淀粉

B.降低天竺葵的蒸腾作用

C.使植物对光照更敏感

D.为制造淀粉储备原料

26.(2020?孝感)萨克斯实验是揭开光合作用之谜的终结实验。某生物组在进行“验证绿叶在光下合成淀粉”的实验中,设计了如图所示的实验。根据实验判断下列有关叙述错误的是( )

A.实验前2﹣3天把天竺葵放在暗处是为了消耗叶片中的淀粉

B.部分遮光的目的是为了形成对照

C.水浴加热是为了溶解叶片中的叶绿素

D.滴加碘液后看到的现象是遮光部分变蓝色

27.(2020?海南)下列关于绿色植物生命活动的实验,叙述错误的是( )

A.图甲中必须用黑纸片把叶片的一部分的上面遮盖起来

B.图乙为了使叶片脱色,①烧杯中装的液体是酒精

C.图丙中,在一定范围内试管与白炽灯的距离越近,单位时间内产生的气泡数目越多

D.若图丁瓶中换成煮熟的种子,观察不到澄清的石灰水变浑浊的现象

28.(2020?云南)小宝同学学习了光合作用的相关知识,完成了光合作用的条件、原料和产物的探究活动后,利用天竺葵叶片、碘液、酒精等制作出一片如图所示的带有“M”字样的叶片。下列叙述不正确的是( )

A.制作前将盆栽天竺葵放到黑暗处一昼夜

B.制作过程中对字母“M”以外的区域进行遮光处理

C.制作过程中酒精的作用是使叶片脱色

D.滴加碘液后,字母“M”区域不变蓝

29.(2020?昆明)为探究二氧化碳是否是光合作用必需的原料,某小组设计如图实验。分析错误的是( )

A.实验变量是二氧化碳

B.实验前都不需要暗处理

C.可用酒精溶解叶绿素

D.可用碘液检测有无淀粉产生

30.(2020?通辽)为了探究绿色植物和种子的生命活动,某兴趣小组的同学设计并进行以下实验,以下有关说法错误的是( )

A.利用甲装置可探究光合作用的原料是二氧化碳、条件是光

B.探究“绿叶在光下制造有机物”的实验过程中,需要将叶片放入盛有酒精的小烧杯中隔水加热

C.乙装置中澄清的石灰水变浑浊是因为种子在萌发的过程中释放二氧化碳

D.丙装置中蜡烛熄灭是因为种子萌发进行呼吸作用释放二氧化碳

31.(2020?河南)如图表示“绿叶在光下制造有机物”的实验过程。下列有关该实验的分析中,不正确的是( )

A.暗处理的目的是为了转运和消耗掉叶片中原有的淀粉

B.叶片部分遮光处理是为了设置对照实验

C.水浴加热过程中,小烧杯内酒精的作用是溶解叶绿素

D.滴加碘液染色后,叶片的遮光部分变成蓝色

32.(2020?泰安)如图是某兴趣小组利用天竺葵探究植物光合作用的实验装置及观察到的实验现象。实验步骤是:将装置放在黑暗处一昼夜,放在光下照射几小时,脱去叶片中叶绿素,清水漂洗叶片后滴加碘液,清水冲掉碘液后观察实验现象。实验现象如图所示:叶片深色部分表示变蓝,浅色部分表示不变蓝。有关叙述错误的是( )

A.脱去叶片中叶绿素的操作是将叶片放入盛有酒精的小烧杯中隔水加热,使叶片变成黄白色

B.甲和乙对照探究二氧化碳是光合作用的原料,甲中液体是清水,乙中液体是氢氧化钠溶液

C.丙的实验现象说明叶片见光部分产生淀粉,实验证明光是绿色植物进行光合作用的条件

D.丁装置天竺葵的银边不含叶绿素,实验现象说明叶片不含叶绿素的部分不能产生淀粉

33.(2020?广安)下对关于“绿叶在光下制造淀粉”实验的相关叙述中,正确的是( )

A.把天竺葵放在黑暗处一昼夜的目的是让叶片脱色

B.这个实验同时证明了光是光合作用的必要条件

C.将叶片放在酒精中隔水加热的目的是溶解叶片中的叶绿体

D.滴加碘液后,叶片的遮光部分变蓝

34.(2020?泸州)黑藻是生物学实验常用的植物材料,某同学在研究CO2浓度与光合作用强度关系时设计了如下实验:

将等体积的浓度为0、0.1%、0.5%的 NaHCO3溶液(NaHCO3溶液能释放CO2)分别装入A、B、C三个烧杯中,再放入等量的生长状况一致的黑藻。然后将烧杯置于光照和温度均相同且适宜的培养箱中培养,分别检测三个烧杯中的溶解氧浓度。从0min开始采集,每2min采集一次数据,连续采集6次,得到的实验数据如图所示。据图回答下列问题:

(1)黑藻细胞进行光合作用的场所是 ,制作黑藻幼嫩小叶临时装片观察该结构需要先在载玻片的中央滴一滴 再盖上盖玻片。

(2)据图可知,黑藻叶片光合作用制造有机物最多时的NaHCO3溶液浓度为 。

(3)若从第10min开始将A烧杯置于黑暗环境(其它条件不变),一段时间后烧杯内的溶解氧将 (填“上升”“下降”或“不变”),原因是 。

35.(2020?贵港)关于植物的某些生理作用,某兴趣小组设计了如图的实验装置,杯子中装的是清水,并采取了充分的措施保证了装置的气密性。

(1)选用甲、乙两组装置进行对照,探究的是: 是否是光合作用的原料,该实验的变量是 。将甲、乙两组装置放在黑暗处一昼夜,移到光下照射3小时,各摘取一片叶子经酒精脱色等处理后滴加碘液,看到的现象是甲装置的叶片 (填“不变色”或“变蓝”)。

(2)若要探究“光是植物光合作用的必需条件”,应选用 两组装置进行对照。

(3)相同光照后,将甲、乙、丙三个装置的气体通入澄清石灰水中,澄清石灰水浑浊度最高的是 装置。

(4)若要探究植物的蒸腾作用,可将上述实验装置稍加改动,在杯中滴入植物油覆盖水的表面,如丁、戊装置,放到温暖有阳光的地方数小时后,看到塑料袋内壁水珠较多的是 装置,水分是由茎中的 (填“导管”或“筛管”)向上运输并由叶片的 散失出来的。

36.(2020?阳泉)光合作用与探究

某校生物课外实验小组的同学们学习了绿色植物的光合作用后,对科学家塞尼比尔(J.Senebier)的实验非常感兴趣,因为其实验装置能巧妙地收集金鱼藻光合作用释放的气体。于是他们设计并进行了如下实验:

如图所示,取生长旺盛,大小基本一致的两枝金鱼藻(一种水生植物),分别放入盛满25℃清水的两个玻璃缸中;用短颈漏斗分别反扣住水中的金鱼藻,再往漏斗颈上分别反扣一支装满25℃清水的试管,迅速用不透光的纸盒将乙缸罩住;把两个装置同时放在同一适宜环境中,光照数小时。请你仔细分析上述实验并回答:

(1)该实验探究的变量是 。

(2)同学们用即将熄灭的竹签检验甲装置试管中收集到的气体,竹签立刻重新燃烧起来。联系实验过程,你认为该小组能够得出哪两个结论? 。

(3)为使实验结果更加可靠,你建议同学们怎么做? 。

(4)上述实验结束后,你认为该装置还可用于探究哪些与光合作用有关的问题?(可增、减更换部分材料和器具)(答出一个即可) 。

37.(2020?枣庄)冠世榴园始建于西汉成帝年间,距今有2000多年。每年五月,万亩石榴花竞相吐蕊,美不胜收。中秋佳节,亿万颗石榴缀满枝头,榴果飘香。

(1)石榴花呈现不同颜色的物质主要存在于花瓣细胞的 中。

(2)石榴内有许多石榴籽紧紧抱在一起,说明石榴花的子房中有 。

(3)1637年,我国明代科学家宋应星在《论气》中提出“人所食物皆为气所化,故复于气耳”。134年后,英国化学家普里斯特利通过实验证明绿色植物从空气

中吸收养分。化为石榴的“气”是指 ,该“气”转化为石榴的生理过程是 (填反应式)。

(4)为了证明该“气”不是转化成石榴的唯一原料,某同学用正常生长的小石榴树进行了相关实验:选取一健壮叶片进行如图处理,然后将树置于黑暗处一昼夜,再移至光下照射3~5小时。将该叶片取下,先用酒精脱色、漂洗,后滴加碘液观察叶片颜色。预期实验结果是叶片A部分 ,叶片B部分 。

(5)无论石榴树多高,都可以通过木质部中的 将水分运输到顶部。这是叶片散失另一种“气”时产生的拉力造成的,这种“气”是通过叶片上的 散失的。

38.(2020?莱芜区)如图一表示光合作用过程示意图,图二表示验证绿叶在光下制造淀粉的实验过程,请据图分析回答问题:

(1)图一中表示光合作用原料的是[ ] 、[ ] 。

(2)图一中的能量转换器是指 ,构成气孔的保卫细胞 (选填“有”或“无”)该能量转换器。

(3)图二的实验变量是 ;图二的F,G实验步骤验证了光合作用的产物是 。

(4)图二的实验过程中,把叶片放到酒精中的目的是 ;隔水加热的原因是什么? 。

39.(2020?宁夏)如图是“绿叶在光下制造有机物”的实验过程示意图及实验步骤.

实验步骤:先将天竺葵进行黑暗处理24小时,然后用黑纸片把叶片的一部分上下两面遮盖,移到光下照射4小时后,取下叶片去掉黑纸片,隔水加热,取出叶片清水漂洗,滴加碘液验证.

根据实验回答问题.

(1)将叶片放入盛有酒精的小烧杯中,隔水加热后,叶片变成黄白色,酒精的颜色会变为 色.

(2)用清水漂洗后,把叶片放到培养皿里,向叶片滴加碘液, (填“见光”或“不见光”)部分变成蓝色.

(3)此实验验证了光合作用所需的条件是 ,制造的有机物主要是 .

(4)绿色植物通过光合作用,不仅能制造有机物,同时吸收大气中的 ,释放 ,参与维持生物圈的碳﹣氧平衡.

40.(2020?呼和浩特)精准扶贫是当前农村建设的首要任务,大棚种植草莓、豆角、黄瓜等可以有效促进农民增收。请联系所学知识,分析回答下列问题:

(1)草莓既可以用种子繁殖,也可以用匍匐茎繁殖。许多植物既能进行有性生殖,又能进行无性生殖,植物的有性生殖有什么适应意义? 。

(2)晴朗的中午,气温较高时,农民伯伯常把大棚上部的塑料薄膜掀开,使之通风,通风的直接作用是 ;到了晚上,又常把大棚掀开一角,以降低大棚内的温度,这样做的目的主要是 。

(3)为了帮助大棚种植户提高产量,某小组以金鱼藻为材料,探究光照强度对光合作用强度的影响,利用如图所示的实验装置。将光源分别置于距烧杯15cm、25cm、35cm、45cm处,观察试管中每分钟产生的气泡数。本实验中光照强度的大小是通过控制光源与烧杯的距离来实现的,光合作用强度是通过 反映出来的。实验发现,当光源与烧杯的距离从90cm缩短到70cm时,一直未见有气泡释放,原因可能是 。(提示:二氧化碳能溶于水)

41.(2020?达州)精准扶贫工作开展以来,达州市因地制宜成功建成了多个草莓生产基地,开展休闲采摘,带动了观光农业的发展,有效地促进了农民增收。为了探究草莓的生理作用,生物兴趣小组的同学设计了如图1所示的实验装置:

①将图1装置放置黑暗处一昼夜,然后将叶片甲用黑纸片从上下两面遮盖起来,再将装置移至光下数小时,最后将甲、乙、丙三片叶取下(同时去掉甲上的黑纸片),分别放入盛有酒精的小烧杯中隔水加热,使叶绿素溶解。

②将叶片用清水漂洗后放入培养皿中,再分别向叶片上滴加碘液,稍后用清水冲掉碘液,观察三片叶的颜色变化。

请分析回答下列问题:

(1)将此装置放到黑暗处一昼夜的目的是 。

(2)图1滴加碘液后变为蓝色的叶片是 。

(3)针对图1,对于大棚里种植的草莓采取 (请答出两条)措施可以提高产量。

(4)图2表示随着光照强度的增加大棚内CO2吸收相对量的变化曲线,那么该大棚内的草莓要积累有机物,光照强度至少应大于 点。

(5)移栽植物时,常在阴天或傍晚进行,并剪去大量枝叶,其目的是为了抑制图3中的 生理活动。(填字母)

42.(2020?菏泽)“满眼不堪三月暮,举头已觉千山绿。”绿色植物使山川大地呈现出生机勃勃的景象,没有绿色植物就没有丰富多彩的生物世界。请据图分析回答问题:

(一)植物的光合作用受外界环境条件的影响,图一为在一定二氧化碳浓度、适宜温度和氧气等条件下,测定某植物在不同光照强度下的光合作用强度。图二1﹣6表示叶绿体和线粒体吸收或释放气体的过程。

(1)图一中A点时植物的叶片能进行的生理活动有 。

(2)图一中B点时植物叶肉细胞内发生的生理过程,对应的是图二中的 (填序号)。

(3)图一中CD段光合作用强度不再增加是受 外界因素的影响。

(4)写出图二中进行3、4这一生理活动的反应式 。

(二)测定氧气释放速率﹣﹣叶圆片上浮法(叶圆片制作方法:取生长旺盛的绿叶,用直径为1cm的打孔器打出小圆片若干)

实验原理:叶片内含有气体,放入水中,叶片上浮→抽气叶片下沉→产生氧气光合作用充满细胞间隙,叶片上浮。

实验装置:如图三所示(NaHCO3溶液能提供二氧化碳)

实验分析:

(5)该实验的变量是 ,可通过 来调节光照强度的大小。

(6)为保持单一变量,中间盛水的玻璃柱的作用是吸收灯光的热量,避免光照对烧杯内的 产生影响。

(7)光合作用强度的大小,可通过观测烧杯中单位时间内被抽去气体的小圆形叶片上浮的 来衡量光合作用的强弱。

43.(2020?邵阳)某校生物科技活动小组为了探究温度与天竺葵生长的关系,将6株长势良好的天竺葵栽培在一个密闭的装置中,进行了下表内的7组实验,整个实验过程中光照强度保持不变;如图是同学们绘制的叶肉细胞中叶绿体、线粒体吸收或释放气体的过程示意图。请回答下列问题:

组别

第1组

第2组

第3组

第4组

第5组

第6组

第7组

温度(℃)

5

10

15

20

25

30

35

光照下吸收二氧化

碳的速率(mg/h)

1.00

1.75

2.50

3.25

3.75

3.50

3.00

黑暗下释放二氧化

碳的速率(mg/h)

0.50

0.75

1.00

1.50

2.25

3.00

3.50

(1)在无土栽培时,营养液给植物提供水和 。

(2)在黑暗条件下,图中叶绿体、线粒体吸收或释放气体的过程能够进行的有 (填序号)。

(3)在第5组实验中,植物进行6h(小时)光合作用共利用了 mg(毫克)的二氧化碳。

(4)将装置先放在25℃条件下光照12h,然后再放在表内第 组的温度下黑暗处理12h,植物体内积累的有机物最多。

(5)我市南山牧场﹣城步南山生产的萝卜较甜。试说明其中的原因 (答出一点即可)。

44.(2020?襄阳)进行科学探究,是学习生物学的重要方式。依据你所学的知识,回答下列问题:

(1)设置对照实验时,一组对照实验中有 种条件不同,其他条件都相同。

(2)使用显微镜观察时,目镜为10×,物镜为10×,则显微镜的放大倍数为 倍。

(3)将一粒浸软的玉米种子从中央纵向剖开,在剖面上滴加一滴碘酒,被碘酒染成蓝色的结构是 。

(4)如图1所示,将一段水蜜桃的枝条作为接穗,嫁接到毛桃的砧木上,则该枝条上将来结出的果实是 (填“水蜜桃”或“毛桃”)。

(5)为探究绿色植物的生理活动,同学们把正常生长的植物装入密闭的玻璃容器,如图2所示为自然条件下该容器内某气体一天24小时的含量变化。

①植物进行光合作用的场所是细胞中的 。

②根据曲线图,同学们作出如下分析判断,合理的是 (填字母)。

A.该气体是氧气

B.植物在这一天积累了有机物

C.植物体内有机物含量最多的时刻为18:00

D.这一天植物进行光合作用的时长为12小时

E.这一天植物进行呼吸作用的时长为24小时(5)为探究绿色植物的生理活动,同学们把正常生长的植物装入密闭的玻璃容器,如图2所示为自然条件下该容器内某气体一天24小时的含量变化。

45.(2020?青岛)某校生物兴趣小组利用小麦的种子和幼苗开展了一系列探究活动。回答下列问题。

(1)图一表示用小麦种子探究呼吸作用的实验装置。如果实验达到预期效果,则乙瓶和丁瓶内的现象分别是 、 。

(2)图二中的①②③表示小麦幼苗的某些生理过程。先将小麦幼苗放在黑暗处一昼夜,通过 (填数字)耗尽叶片中原有的淀粉。再用黑纸片将叶片I的b部分进行遮光处理,然后把幼苗移到阳光下照射几小时。摘下叶片I,放入盛有酒精的小烧杯中脱色、漂洗、滴加碘液,叶片I的b处的现象是 ,能得出的结论是 、 。

(3)兴趣小组在密闭温室种植小麦幼苗并绘制了如图三、图四所示的光合作用和呼吸作用的相关曲线。

①图三表示温室一昼夜内的二氧化碳浓度变化情况。18~24时内,通过曲线可知光合速率 呼吸速率。0~24时内,有机物积累最多、氧气浓度最低的时间分别是 时左右。

②图四表示在白天条件不变的情况下,不同的夜间温度下温室内二氧化碳浓度的变化情况。实验表明,在同一时间范围内, 。可见,增加小麦产量可以采取的措施是 。

46.(2020?泰安)科研人员以槟榔芋和香荷芋为材料进行植物生理实验,测定的实验数据如下表所示。请分析回答:

品种

光合速率(μmol/m2?s)

叶绿素含量(mg/g)

气孔导度(mmol/m2?s)

蒸腾速率

(μmol/m2?s)

槟榔芋

15.84

2.15

0.17

3.96

香荷芋

19.39

2.47

0.19

5.31

(1)由表中数据可知,香荷芋的叶绿素含量较多,光合速率较高,原因是 为光合作用提供动力。

(2)气孔导度是指气孔开张的程度。气孔的张开与闭合由 控制。由表中数据可知,气孔导度与蒸腾速率的关系是 。蒸腾作用促进水分的吸收,同时拉动 在体内的运输。科研人员在日间某时间段测得表中两种植物的叶片净吸入二氧化碳,原因是在此时间段内,光合作用吸收二氧化碳的量 呼吸作用释放二氧化碳的量。

(3)某同学利用香荷芋植株探究“植物在光下进行光合作用产生氧气”。实验设计思路是:取大小一致、生长旺盛的两个植株,分别罩上密封性良好的透明钟罩,一个放在有光环境中,另一个放在 环境中,几小时后用 检验是否有氧气产生。

47.(2020?南充)我市某村通过种桑养蚕脱贫致富,既增加了村民的经济收入,又改善了当地的生态环境。如图是某生物兴趣小组到该村实习所做的有关实验(图甲,实验桑树已经过暗处理)和数据分析(图乙),请结合所学知识据图回答:

(1)甲图中用黑纸片遮住桑叶一部分的目的是 。

(2)将甲图中叶片光照一段时间后,取下叶片经过脱色、漂洗、滴加碘液,结果显示A处变蓝,B处不变蓝,由此得出的结论是 。

(3)乙图是根据桑叶在不同光照强度下二氧化碳吸收相对量的测定值所绘制的曲线,图中MN段光合作用的强度 (填“大于”“小于”或“等于”)呼吸作用强度。

(4)若降低环境温度,则乙图中的M点会 。

A.下移 B.上移 C.不变

(5)光合作用的反应式为 。

48.(2020?新疆)下式表示光合作用的过程:

A+水→B光能有机物+C

(1)其中,A为 ,B为 ,C为 。植物的光合作用有助于维持生物圈中的 平衡。

(2)在“绿叶在光下制造有机物”的实验中,把叶片放入酒精内隔水加热的目的是

A.溶解淀粉

B.煮沸淀粉

C.除去二氧化碳

D.使叶绿素溶于酒精

(3)植物能够进行光合作用的部位是

A.所有绿色部分

B.整个植物体

C.只有茎和叶

D.只有绿叶

七.探究酒精或烟草浸出液对水蚤心律的影响(共2小题)

49.(2020?海南)下表所列的实验操作与目的,对应错误的是( )

选项

名称

操作

目的

A

探究酒精对水蚤

心率的影响

记录水蚤心率时要重复三次

使实验数据更准确

B

观察人的口腔上

皮细胞

在洁净的载玻片中央滴一滴生理盐水

维持细胞的正常形态

C

观察小鱼尾鳍内

血液的流动

用浸湿的棉絮将小鱼头部的鳃盖和躯干部包裹起来,观察时经常向棉絮滴加清水

保证小鱼正常的呼吸

D

观察叶片的结构

用镊子撕取蚕豆叶片的上表皮

便于观察到更多的气孔

A.A B.B C.C D.D

50.(2020?兰州)“人间烟火气,最抚凡人心”。兰州的美食文化非常丰富:

(1)兰州人的清晨是牛肉面唤醒的,面条中主要的营养物质是 ,该营养物质在 被初步分解为麦芽糖,最终在小肠中被分解为葡萄糖后进入血液循环系统。

(2)中午,一碗清香酸爽的浆水面为人们散去了夏日的炎热。卤肉小菜的搭配使得营养得以均衡。小菜“凉拌黄瓜”中,黄瓜富含 对预防坏血病很有好处。浆水是利用乳酸菌发酵原理制作而成,同样应用发酵技术的另一道兰州美食﹣﹣醪糟(又称酒酿)其发酵过程所需的主要微生物是 。

(3)夜幕降临,一些人喜欢在工作一天之后相约好友,饮酒畅聊。但调查显示,酒后驾驶是造成交通事故的重大隐患和第一大“杀手”,喝酒对人体有什么影响?某生物兴趣小组通过探究实验“酒精对水蚤心率的影响”来寻找答案。同学们观察了在体积分数为5%、10%、15%、20%的酒精中水蚤的10秒心跳次数(实验中选取20只个体大小相似和年龄相同的成年水蚤),每组实验均重复3次,取平均值,将得到的数据列表如下:

实验组别

A

B

C

D

E

酒精体积分数

清水

5%酒精

10%酒精

15%酒精

20%酒精

10秒内水蚤心跳次数(平均值)

35

25

20

16

死亡

请回答以下问题:

①你认为该实验的变量是 。

②实验中设置A组的目的是 。

③从实验结论中可以看出,随着酒精体积分数的增大,水蚤的心跳次数逐渐减少,直至死亡。该小组经查阅资料及讨论后认为:酒精会影响人的反应速度,主要是酒精会使人的 系统过度兴奋或受到抑制,从而引发交通事故。

2020年全国中考生物试题分类(21)——生物实验探究(一)

参考答案与试题解析

一.生物实验中常用仪器及其正确操作方法(共1小题)

1.【解答】解:A、观察肾蕨需用放大镜观察孢子囊群和孢子,A错误;

B、青霉属于多细胞大型真菌,用放大镜观察青霉的菌丝和孢子,B正确;

C、胚珠在子房的中间部位,一般用解剖刀或刀片纵向剖开子房即可观察到胚珠的结构,胚珠不是细微结构(胚珠较大),用放大镜观察便可,C正确;

D、在“观察种子的结构”的实验中,用放大镜观察菜豆种子的子叶、胚根、胚芽和胚轴。D正确。

故选:A。

二.探究影响鼠妇分布的环境因素(共2小题)

2.【解答】解:A、实验装置内一侧是湿土,另一侧是干土,实验变量是水分,但是光影响鼠妇的生活,影响、干扰的实验结果。该选项不符合题意。

B、实验装置内一侧是湿土,另一侧是干土,实验变量是水分,说明水分会影响鼠妇的生活。该选项符合题意。

C、实验装置内一侧是湿土并在该侧上盖上纸板,另一侧是干沙,这样实验变量是水分和土质,不符合单一变量原则。该选项不符合题意。

D、实验装置内一侧是湿土,另一侧是干土并在该侧上盖上纸板和玻璃板,这样实验变量是水分和光照,不符合单一变量原则。该选项不符合题意。

故选:B。

3.【解答】解:A、探究“光对鼠妇生活的影响”实验的变量是有无光照,在设计实验时,要给鼠妇提供明亮和黑暗两种环境,A正确;

B、在制作人的口腔上皮细胞临时装片时,需在载玻片上滴一滴浓度为0.9%的生理盐水,由于0.9%生理盐水的浓度与人的组织细胞液的浓度一致,故可以维持细胞的正常形态,不至于细胞因吸水膨胀,也不至于因失水而皱缩,B正确;

C、观察种子的呼吸现象实验中,将燃烧的蜡烛放入装有萌发种子的瓶中蜡烛熄灭,说明呼吸作用消耗了氧,不能证明释放二氧化碳气体,C错误;

D、在探究“种子萌发的环境条件”时,选取自身具备萌发能力的种子均分成甲、乙两组,实验装置如图,甲组具备了种子萌发的条件种子萌发,乙缺乏充足的空气,种子不萌发,因此该实验变量是空气,D正确。

故选:C。

三.探究种子萌发的条件(共13小题)

4.【解答】解:种子萌发所需要的营养物质来自种子自身与土壤肥沃或贫瘠无关,因此,“将颗粒饱满的种子分为甲、乙两组,在25℃左右的温度下分别播种,甲组种在潮湿肥沃的土壤里,乙组种在潮湿贫瘠的土壤里”,这两组种子发芽的情况是“同时发芽”。

故选:D。

5.【解答】解:A、甲组与丁组对照,唯一的变量是空气,因此可以探究的问题是空气影响种子的萌发吗?A正确;

B、乙组和丙组有水分和温度两个变量,所以乙组和丙组不能形成对照实验,B错误;

C、甲组种子具有适宜的温度、适量的水分和充足的空气,所以实验结果的预期是甲组内的种子萌发,C正确;

D、该实验设计的不足之处是种子的数量较少,具有偶然性,D正确。

故选:B。

6.【解答】解:种子的萌发的外界条件为适量的水分、适宜的温度和充足的空气。A中有适量的水分、适宜的温度和充足的空气,符合种子萌发的条件;B中水淹没了种子,缺少空气,种子不能萌发;C中没有水,种子不能萌发;D中温度5℃,温度太低,不适宜种子萌发,因此种子萌发率最高的是A。

故选:A。

7.【解答】解:AD、蚕豆种子见光条件下发芽率是97.1%,不见光条件下发芽率是96.8%,因此蚕豆种子的萌发与光照无关;A错误,D正确

B、苋菜种子见光条件下发芽率是1.8%,不见光条件下发芽率是96.6%,因此苋菜种子在不见光条件下萌发,B错误

C、烟草种子见光条件下发芽率是98.5%,不见光条件下发芽率是2.4%,因此烟草种子在有光的条件下萌发,不应该埋在土壤里,C错误

故选:D。

8.【解答】解:A、第1周,A'、B'两组种子的发芽率为0,不仅受到大蒜芥的影响,还受水分、温度和空气以及自身因素的影响,A错误;

B、根据图示曲线可知,第2~5周,图示虚线表示有大蒜芥条件下对水杨梅、路边青两种本地植物种子发芽影响,时间越长大蒜芥对路边青种子发芽率的影响越显著,B正确;

C、在没有大蒜芥影响时,水杨梅种子发芽率比路边青种子发芽率低,因此与大蒜芥作用的结果无关,C错误;

D、根据图示曲线可知,大蒜芥对路边青种子发芽的抑制作用比对水杨梅的抑制作用大,D错误。

故选:B。

9.【解答】解:种子萌发所需要的营养物质来自种子自身与土壤肥沃或贫瘠无关,因此”将颗粒饱满的豌豆种子均分为甲、乙两组,在适宜的温度下同时分别播种,甲组种在潮湿肥沃的土壤中,乙组种在潮湿贫瘠的土壤中“,这两组种子的发芽状况是两组同时发芽。

故选:C。

10.【解答】解:A由于缺乏一定的水分,种子不萌发;B由于温度太低,种子不萌发;C具有一定的水分、适宜的温度和充足的空气,种子萌发;D缺乏充足的空气,种子不萌发。

故选:C。

11.【解答】解:(1)种子萌发需要的外部条件是充足的空气、适宜的温度、一定的水分。A组莲种子未破除种皮的情况下不能萌发,导致种子缺少空气,说明种子的萌发需要空气。

(2)根据分析可知此实验A、B两组的变量是空气,B、C两组的变量是水分.因此上述表格中有两组对照试验,变量分别是空气、水分.

(3)B和C作为一组对照,实验变量是水分,可以探究的问题是种子的萌发需要水吗?

(4)D不能与A、C均有两个变量是种子数量、空气或种子数量、水分,不符合对照实验变量唯的原则,不能作为对照。

(5)莲子是双子叶植物莲的种子,莲种子萌发所需要的营养物质主要来源于种子的子叶中。

故答案为:

(1)空气

(2)两

(3)种子的萌发需要水吗

(4)种子的数量太少

(5)子叶。

12.【解答】解:(1)种子要萌发,除环境条件以为,还必须满足的自身条件是活的胚种子完整,种子不在休眠期。在实验前选择莴苣种子的时候一般要挑选粒大饱满的,原因是这样的种子胚的结构完整,其中含有较多的营养物质,可使种子萌发时有充足的营养,萌发出的幼苗更茁壮。

(2)表中A与C有温度和空气两个变量,不符合变量唯一原则,所以A与C不能形成对照实验。

(3)D组种子的发芽率:76÷80×100%═95%。

(4)表中C与D是一组以空气为变量对照实验,据表中数据可见:莴苣种子的萌发需要充足的空气。表中E与D是一组以光照为变量对照实验,据表中数据可见:莴苣种子的萌发需要光照。

故答案为:(1)粒大饱满的种子胚的结构完整,其中含有较多的营养物质,可使种子萌发时有充足的营养,萌发出的幼苗更茁壮。

(2)A与C有温度和空气两个变量,不符合变量唯一原则

(3)95%

(4)C与D;光照

13.【解答】解:(1)对照实验又叫单一变量实验,只有一个量不同,其它量皆相同的实验,所以表中的①是20毫升。

(2)种子数量太少,会有偶然性,实验误差较大,实验结果不能说明一般性。所用A、B两组实验均使用了100粒种子而不是用几粒种子来进行实验,目的是避免偶然性,提高实验结论的准确性。

(3)种子萌发的自身条件是要具有完整而有活力的胚,因而虽然具有种子萌发所需的外界条件,第13天后,A组还有2粒种子的胚死亡的种子也不会萌发,此外,处于休眠期的种子也不会萌发。

(4)据表中数据可见:用少许过期感冒清热颗粒溶液培养的种子的萌发数量少于用清水培养的种子的萌发数量,得出的结论是:过期的感冒颗粒会抑制种子的萌发。

(5)做完该实验后对你生活的启示是:生活中过期的药品不能随便丢弃,以免影响植物的生长,甚至会污染环境。

故答案为:(1)20毫升

(2)避免偶然性,提高实验结论的准确性

(3)种子死亡或胚已被破坏或种子正在休眠期

(4)过期的感冒颗粒会抑制种子的萌发

(5)生活中过期的药品不能随便丢弃,以免影响植物的生长,甚至会污染环境

14.【解答】解:(1)探究种子萌发与光是否有关的实验方案:①向两组容器中倒入适量的水,将等量的种子分别放入两组培养皿中;将一组置于有光照的环境中,另一组置于无光环境中,在培养过程中,使两组所处温度、水分、空气状况适宜且相同。因此表中①应为无光,②应为25℃。

(2)1粒种子数量太少,会有偶然性,实验误差较大,实验结果不能说明一般性。因此实验过程中选用10粒种子,而不用1粒,是为了避免偶然因素对实验结果的影响,减少实验的误差。

(3)为探究光的有无对该种子萌发的影响,因此实验的变量是光照,就要以光照(光照或黑暗)为变量设计对照实验,在培养过程中,使两组所处的温度、水分、空气状况都适宜且相同。

(4)实验的结果是:有光照组种子萌发,无光照组种子也萌发。说明光照对种子萌发没有影响。

故答案为:

(1)无光;25

(2)偶然因素对实验结果的影响

(3)光照;相同

(4)没有影响

15.【解答】解:(1)种子萌发应同时具备外界条件和自身条件。为了使实验结果更加准确,从种子自身条件来看应采取的措施是挑选粒大而饱满的种子,这样的种子储存的营养物质多,有利于种子萌发。

(2)C组种子的发芽率═373÷1000×100%═37.3%。

(3)据表中数据可见:在温度为20℃条件下,柴胡种子萌发率最高。据曲线图可见:用浓度为5%的聚乙二醇进行浸种处理,柴胡种子萌发率最高。

(4)细胞必须经过分裂、生长、分化后才能形成组织从而进一步形成器官、生物体。

故答案为:(1)B

(2)37.3

(3)20;5

(4)分化

16.【解答】解:(1)玉米种子萌发时,胚乳提供营养物质,供胚利用萌发。种子萌发的环境条件为一定的水分、适宜的温度和充足的空气。浸种时间不能太长,否则种子会因缺少空气死亡。

(2)对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验。实验中设置清水浸种这一组的目的是形成对照。

(3)对比表中的数据可见:种植前需要用50%的腐熟尿液浸种的是黄瓜种子。

(4)尿液的主要成分是水,还有少量的尿素和无机盐等物质,是一种优质的农家肥。

故答案为:(1)胚乳;空气

(2)形成对照

(3)黄瓜

(4)无机盐

四.测定种子的发芽率(共1小题)

17.【解答】解:种子的发芽率是指发芽的种子数占供检测的种子数的百分比。由于抽测带一定的偶然性,为了避免测试的误差,提高可信度。一般取测试次数的平均值作为测试结果。因重复测3次,故应该取3次的实验的平均值作为测定结果。

故选:D。

五.探究发生在口腔内的化学消化(共7小题)

18.【解答】解:A、水浴保温前分别搅拌试管可使馒头碎屑与唾液充分混合,利于消化作用,是实验现象明显,A正确;

B、1号试管中由于加入的是唾液,在温度适宜的情况下,唾液中的唾液淀粉酶将淀粉分解为麦芽糖,因此滴加碘液后不变蓝色;2号试管中加入的是清水,清水对淀粉没有消化作用,因此滴加碘液后变蓝色,B正确;

C、唾液对淀粉的消化,是由消化液中的消化酶的作用下,将淀粉分解成了麦芽糖,有了新物质生成,这个消化过程属于化学性消化,C错误;

D、唾液淀粉酶消化淀粉最适宜的温度是37℃,但是该实验缺少对照组,不能证明37℃是唾液淀粉酶的最适温度,D正确。

故选:C。

19.【解答】解:A、制作临时装片时,要让盖玻片一侧先接触载玻片上的液滴,然后缓缓盖上,其目的是避免盖玻片下出现气泡,A错误;

B、为了模拟人体口腔内的温度环境,应将试管放在37℃的水中,因为37℃是消化酶发挥作用最适宜的温度,利于淀粉的分解,B正确;

C、“嫁接”实验时,要注意接穗和砧木的形成层紧密结合,而不是韧皮部紧密结合,C错误;

D、对照实验所要探究的条件就是实验的唯一变量,因此“探究光对鼠妇生活的影响”时,应设置明亮潮湿和阴暗潮湿作对照,而不是设置明亮干燥和阴暗潮湿作对照,D错误。

故选:B。

20.【解答】解:AC、①号试管与②号试管唯一不同的变量是有无唾液,因此该实验探究的是唾液对淀粉的消化作用,AC正确;

B、①号试管中颜色不变蓝,原因是淀粉被唾液淀粉酶分解成了麦芽糖,②号试管中清水对淀粉没有分解作用,因此滴加碘液变蓝,B错误;

D、将两支试管都放入37℃的温水中保温5﹣﹣10分钟的目的是模拟口腔温度,在该温度下唾液淀粉酶分解淀粉的能量最强,D正确。

故选:B。

21.【解答】解:AC、1与2若组成一组对照实验,其变量为是否有唾液;1试管中有2ml唾液,2试管中要加入2ml清水。实验结果是1号试管中溶液颜色不变蓝色,2号试管中溶液颜色变蓝色。证明唾液淀粉酶对淀粉有消化作用。AC正确;

B、要探究牙齿的咀嚼、舌的搅拌对馒头的消化作用,就要以牙齿的咀嚼、舌的搅拌为变量设置对照实验,实验中,把馒头切成碎屑是模拟牙齿的咀嚼,搅拌是模拟舌的搅拌;因此,以1、3号试管形成对照实验,除对馒头块不做处理外,加入唾液后还不能进行搅拌,3号试管内的淀粉没有完全分解,因此观察到3号试管的实验现象是变蓝,1号试管不变蓝色。B正确;

D、如果4号试管中A处补全2mL唾液后,不能和2号试管形成一组对照实验,因为有两个变量唾液和温度。D错误。

故选:D。

22.【解答】解:ABC、用试管Ⅰ和试管Ⅱ进行对照,变量是唾液。淀粉遇碘变蓝色,麦芽糖遇碘不会变蓝。Ⅰ号试管不变蓝,因为唾液中含有唾液淀粉酶,在条件适宜的情况下能将淀粉分解为麦芽糖。变蓝的是Ⅱ号。 由此可见:唾液能将淀粉分解了,A正确;BC错误;

D、Ⅱ号和Ⅲ号有唾液和温度两个变量,不能形成对照实验,D错误。

故选:A。

23.【解答】解:1号试管中清水对淀粉没有分解作用,因此滴加碘液变蓝;2号试管中唾液淀粉酶把淀粉全部分解为麦芽糖,因此滴加碘液不变蓝,所以滴加碘液后的现象是1号变蓝,2号不变蓝,此实验说明了唾液对淀粉有消化作用,不能说明水对淀粉有消化作用,故选项A正确。

故选:A。

24.【解答】解:(1)“若B号和D号作为一组对照实验”,变量是唾液有无,除“唾液不同”外,其他条件如馒头大小、温度、处理时间等都相同。因此D号试管中还应加入的物质X是2ml清水。表中所设计的各组实验,没有必要的一组是A组,因为整块馒头还是切碎清水均不能消化。

(2)若要探究唾液对淀粉的消化作用,变量是唾液有无,实验时应选择B组和D组两组编号,因为两组实验除“唾液不同”外,其他条件如馒头大小、温度、处理时间等都相同。

(3)B组和C组对照,以馒头是否切碎为变量形成一组对照实验,目的是探究牙齿的咀嚼和舌的搅拌对淀粉消化的促进作用。

(4)酶的催化作用受温度的影响,在体温下催化作用最强,因此为了更真实地模拟口腔条件,同时利于缩短反应时间,在实验中应将实验装置放在37℃左右的温水中。

故答案为:(1)2毫升清水;A组

(2)B组和D组

(3)馒头是否切碎

(4)37

六.探究光合作用的条件、场所、原料和产物(共24小题)

25.【解答】解:选作实验的植物实验前已经进行了光合作用,里面储存了丰富的有机物(淀粉)。如不除去会对实验结果造成影响。所以,“在做‘绿叶在光下制造有机物’的实验中”,要先将天竺葵放在黑暗处一昼夜的目的是使叶片内的有机物消耗掉,以排除原有有机物对实验的干扰。

故选:A。

26.【解答】解:A、实验前将植物放在暗处一昼夜,这样做的目的是把叶片中原有的淀粉消耗或运走,排除原有淀粉对实验的干扰。这样实验中用碘液检验的淀粉只可能是叶片在实验过程中制造的,而不能是叶片在实验前贮存。A正确;

B、将叶片的一部分用不透光的纸片遮盖起来的目的是为了与叶片光照部分设置一组对照实验。B正确;

C、摘取一片部分遮光的叶片,除去不透光纸后,将叶片放入酒精中隔水加热。酒精逐渐变为绿色溶液,这表明是叶绿素溶于酒精。C正确;

D、遮光部分缺乏光没有进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液后不变蓝色;叶片见光部分能进行光合作用制造了淀粉,因此滴加碘液后变蓝色。D错误。

故选:D。

27.【解答】解:A、实验前,图甲用黑纸片把叶片的一部分从上、下两面遮盖起来,设置以光照为变量的对照实验,而不是只遮盖上部分,A错误;

B、乙为了使叶片脱色,①中的酒精能溶解叶绿素,而且酒精是易燃、易挥发的物质,直接加热容易引起燃烧发生危险,B正确;

C、图丙中,在一定范围内试管与白炽灯的距离越近,光照强度越强,单位时间内产生的气泡数目越多,C正确;

D、萌发的种子进行呼吸作用,产生二氧化碳,所以图丁瓶中换成煮熟的种子,观察不到澄清的石灰水变浑浊的现象,D正确。

故选:A。

28.【解答】解:A、选作实验的植物实验前已经进行了光合作用,里面储存了丰富的有机物(淀粉)。如不除去会对实验结果造成影响。所制作前将盆栽天竺葵放到黑暗处一昼夜的目的是将叶片中原有的淀粉运走耗尽,A正确;

B、制作过程中对字母“M”的区域进行遮光处理,字母“M”以外的区域见光,B错误;

C、叶绿素难溶于水而易溶于酒精,在叶片脱色过程中,酒精的作用是溶解叶绿素,C正确;

D、“M”以外的区域有光能进行光合作用制造了淀粉,因此滴加碘液后变蓝色;字母“M”区域缺乏光没有进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液后不变蓝色,D正确。

故选:B。

29.【解答】解:A、甲装置中是清水,不能吸收二氧化碳,乙装置中就要装入能够吸收二氧化碳的氢氧化钠溶液,与甲组形成对照实验,所以上述实验中探究的变量是二氧化碳。A正确;

B、实验前,应将甲、乙装置中的天竺葵在黑暗处放置一昼夜,目的是让天竺葵消耗掉叶片中原有的淀粉,以免影响实验结果的可靠性。B错误;

C、酒精能溶解叶绿素,而且酒精是易燃、易挥发的物质,直接加热容易引起燃烧发生危险。使用水对酒精进行加热,起到控温作用,以免酒精燃烧发生危险。C正确;

D、乙装置内的二氧化碳被氢氧化钠吸收了,缺乏二氧化碳不能进行光合作用制造制造淀粉,因此加碘不变蓝;甲装置内有二氧化碳能进行光合作用制造淀粉,因此加碘变蓝,说明二氧化碳是光合作用必需的原料。D正确。

故选:B。

30.【解答】解:A、甲装置a中的氢氧化钠吸收二氧化碳,瓶内的绿色部分与瓶外的绿色部分形成以二氧化碳为变量的对照试验;瓶外的见光与遮光部分形成以光照为变量的对照试验;可见甲装置可探究光合作用的原料是二氧化碳、条件是光,A正确;

B、光照几个小时后把叶片放入盛有酒精的烧杯中,隔水加热,使叶片含有的叶绿素溶解到酒精中至叶片变成黄白色。B正确;

C、萌发的种子呼吸作用十分旺盛,通过呼吸作用产生大量二氧化碳,二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,所以丙装置观察到的现象是澄清的石灰水变浑浊,C正确;

D、萌发的种子进行呼吸作用,消耗瓶中的氧气,所以燃烧的蜡烛熄灭,D错误。

故选:D。

31.【解答】解:A、作实验的植物实验前已经进行了光合作用,里面储存了丰富的有机物(淀粉)。如不除去会对实验结果造成影响。所以“探究绿叶在光下制造有机物”实验中,将天竺葵暗处理一昼夜的目的是通过呼吸作用消耗叶片原有淀粉,A正确;

B、叶片的一部分遮光,一部分不遮光,这是为了设置对照实验,变量是光照,目的是看看叶片遮光部分和没有遮光部分是不是都能制造淀粉,B正确;

C、把叶片放入盛有酒精的小烧杯中,隔水加热,使叶片中的叶绿素溶解到酒精中,C正确;

D、淀粉遇到碘液变蓝色,没有遮光的部分能进行光合作用产生淀粉,遮光的部分不能进行光合作用产生淀粉,所以滴加碘液染色后,叶片的遮光部分不变蓝色,D错误。

故选:D。

32.【解答】解:A、酒精能溶解叶绿素,而且酒精是易燃、易挥发的物质,直接加热容易引起燃烧发生危险。使用水对酒精进行加热,起到控温作用,以免酒精燃烧发生危险。因此对叶片进行酒精脱色时,一般采用把酒精放在小烧杯内隔水加热的方法,直到叶片变成变成黄白色,酒精变为绿色,A正确;

B、氢氧化钠溶液能吸收二氧化碳,甲叶片浅色表示不变蓝,甲图中的装置由于缺少二氧化碳而不能进行光合作用,乙叶片深色部分表示变蓝,表示乙叶片进行光合作用,因此甲中液体是氢氧化钠溶液,乙中液体是清水,B错误;

C、乙叶片见光(未遮盖)部分遇碘变蓝色,说明淀粉是光合作用的产物;叶片遮光部分,遇碘不变蓝色,说明光是绿色植物制造有机物不可缺少的条件,C正确;

D、丁装置天竺葵的银边不含叶绿素,实验的现象是银边处没有变蓝,说明银边处不能正常进行光合作用,因此实验现象说明叶片不含叶绿素的部分不能产生淀粉,D正确。

故选:B。

33.【解答】解:A、选作实验的植物实验前已经进行了光合作用,里面储存了丰富的有机物(淀粉)。如不除去会对实验结果造成影响。所以把盆栽的天竺葵放黑暗处一昼夜目的是为了耗尽叶片中的淀粉。这样实验中用碘液检验的淀粉只可能是叶片在实验过程中制造的,而不能是叶片在实验前贮存,A错误;

B、叶片遮光部分缺乏光没有进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液后叶片不变蓝色,还是黄白色;叶片见光部分能进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液后叶片后变蓝色。所以实验证明了光是光合作用的条件、淀粉是光合作用的产物,B正确;

C、用酒精隔水加热的目的是为了脱去叶片中的叶绿素,这样可以避免受到叶绿素的颜色干扰,使实验现象更明显,不是溶解叶绿体,C错误;

D、叶片见光部分能进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液后变蓝色;遮光部分缺乏光没有进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液后不变蓝色,D错误。

故选:B。

34.【解答】解:(1)植物进行光合作用的场所是叶绿体。制作黑藻细胞临时装片时,先在载玻片的中央滴加了一滴清水,目的是维持细胞对的正常形态。

(2)据图可见:当碳酸氢钠溶液浓度为0.5%时,溶解氧浓度最高,说明在酸氢钠溶液浓度为0.5%时,制造的有机物最多。

(3)在黑暗的环境中,植物不能进行光合作用,无法产生氧气,但是通过呼吸作用会消耗氧气,所以从第10min开始将A烧杯置于黑暗环境(其它条件不变),一段时间后烧杯内的溶解氧将下降。

故答案为:(1)叶绿体;清水

(2)0.5%

(3)下降;在黑暗的环境中,植物不能进行光合作用,无法产生氧气,但是通过呼吸作用会消耗氧气

35.【解答】解:(1)选用甲、乙两组装置进行对照,氢氧化钠溶液能够吸收二氧化碳,所以甲装置中没有二氧化碳,清水不能吸收二氧化碳,乙装置中有二氧化碳,因此该实验探究二氧化碳是否是光合作用的原料,该实验的变量是二氧化碳。将甲、乙两组装置放在黑暗处一昼夜,移到光下照射3小时,各摘取一片叶子经酒精脱色等处理后滴加碘液,甲装置缺乏二氧化碳,光照下无法进行光合作用,不能产生淀粉,所以处理之后甲装置中的叶片不变色。

(2)若要探究“光是植物光合作用的必需条件”,则光是唯一变量,应选乙丙两组装置进行对照。

(3)相同光照后,将甲、乙、丙三个装置的气体通入澄清石灰水中,甲装置中二氧化碳被氢氧化钠溶液吸收,乙装置中二氧化碳绝大部分被吸收进行光合作用,丙装置不见光只进行呼吸作用,释放大量二氧化碳,所以澄清石灰水浑浊度最高的是丙装置。

(4)蒸腾作用的主要器官是叶片,丁装置叶片较多,蒸腾作用散失的水分多,所以丁、戊装置,放到温暖有阳光的地方数小时后,看到塑料袋内壁水珠较多的是丁装置。水分是由茎中的导管向上运输并由叶片的气孔散失出来的。

故答案为:(1)二氧化碳;二氧化碳;不变色

(2)乙、丙

(3)丙

(4)丁;导管;气孔

36.【解答】解:(1)甲乙装置唯一不同的条件是有无光照,因此该实验的变量是光照。

(2)氧气具有助燃的性质,甲装置试管中收集到的气体,能让即将熄灭的竹签立刻重新燃烧起来,这说明光合作用产生了氧气,氧气是光合作用的产物;并且甲装置有光照能进行光合作用,乙没有产生氧气,没有光照不能进行光合作用,因此也可以得出结论,光是光合作用不可缺少的条件。

(3)为使实验结果更加可靠,可以进行重复实验,这样可以减少误差,避免偶然性。

(4)影响光合作用的环境条件主要有光照强度、温度和二氧化碳浓度等。因此该装置还可用于探究与光合作用有关的其他问题:如水温影响金鱼藻的光合作用吗?水中洒入二氧化碳(加入碳酸氢钠)会影响金鱼藻的光合作用吗?

故答案为:(1)光(或“光照”、“阳光”)

(2)①氧气是光合作用的产物(或“金鱼藻在光下释放了氧气”);②光是光合作用不可缺少的条件(或“金鱼藻只有在光下才能够产生氧气”)

(3)进行重复试验(或“设置重复组”)

(4)水温影响金鱼藻的光合作用吗?(或水中洒入二氧化碳(加入碳酸氢钠)会影响金鱼藻的光合作用吗?)

37.【解答】解:(1)液泡内含有细胞液,溶解着多种物质。所以石榴花花瓣有多种颜色,使花瓣呈现不同颜色的色素物质主要存在于花瓣细胞的液泡中。

(2)传粉和受精完成以后,子房各部分的发育情况为:

根据子房的发育情况可知:种子是由子房内的胚珠发育而来,植物体的一个果实中含有种子的多少取决于一个子房中胚珠的数目的多少。因此,石榴内有许多石榴籽紧紧抱在一起,说明石榴花的子房中有胚珠。

(3)1637年,我国明代科学家宋应星在《论气》中提出“人所食物皆为气所化,故复于气耳”。134年后,英国化学家普里斯特利通过实验证明绿色植物从空气

中吸收养分。化为石榴的“气”是指二氧化碳,该“气”转化为石榴的生理过程是光合作用,其反应式为:二氧化碳+水→叶绿体光能有机物(储存能量)+氧气.

(4)为了证明该“气”不是转化成石榴的唯一原料,某同学用正常生长的小石榴树进行了相关实验:选取一健壮叶片进行如图处理,A部分主叶脉切断,叶的A处就得不到从根运输来的水分了,因此在叶的A、B两处就形成以水分为唯一变量的对照实验组,实验的结果是B部分变蓝,而A部分不变蓝,说明B部分的叶片进行了光合作用制造了淀粉,而A部分因为没有水分,则不能进行光合作用,此对照组证明,植物进行光合作用需要水分.

(5)无论石榴树多高,石榴树的根吸收的水和无机盐通过木质部的导管由下往上运输进入叶片,这是叶片散失另一种“气”时产生的拉力造成的,这种“气”是通过叶片上的的气孔释放到大气中。

故答案为:(1)液泡;

(2)胚珠;

(3)二氧化碳;二氧化碳+水→叶绿体光能有机物(储存能量)+氧气;

(4)不变蓝;变蓝;

(5)导管;气孔。

38.【解答】解:(1)绿色植物利用光提供的能量,在叶绿体中把二氧化碳和水合成了淀粉等有机物,并且把光能转化成化学能,储存在有机物中,这个过程就叫光合作用。光合作用的原料是二氧化碳和水,产物是有机物和氧气,图一中表示二氧化碳的是④,表示氧气的是②,表示有机物的是①,表示水的是③。

(2)叶绿体是光合作用的场所,通过光合作用把光能转化为化学能。保卫细胞内有叶绿体,能进行光合作用。

(3)将叶片上下两面用黑纸片遮盖的目的是设置一组对照实验。这组实验的变量是光。步骤G中,滴加碘液的目的是为了检验光合作用制造的有机物是淀粉。

(4)把叶片放入盛有酒精的小烧杯中,隔水加热的目的是用酒精快速溶解叶片中的叶绿素,叶片变成黄白色。便于观察到淀粉遇碘变蓝的颜色反应;原因是因为酒精是易燃、易挥发的物质,直接加热容易引起燃烧。使用水对酒精进行加热,起到控温作用,以免酒精燃烧发生危险。

故答案为:(1)3水;4二氧化碳;

(2)叶绿体;有

(3)光照;淀粉

(4)溶解叶绿素(或脱色);防止酒精燃烧

39.【解答】解:该实验的方法步骤:暗处理→部分遮光后光照→摘下叶片去掉黑纸片→酒精脱色→漂洗后滴加碘液检验→冲掉碘液观察叶色.

(1)酒精脱色:光照几个小时后把叶片放入盛有2酒精的烧杯中,隔水加热,使叶片含有的叶绿素溶解到酒精中至叶片变成黄白色.叶绿素为绿色,脱色后酒精的颜色会变为绿色;

(2)在叶片上滴加碘液后所看到的现象是:叶片见光(未遮盖)部分,遇碘变蓝色,叶片遮光部分,遇碘不变蓝色;

(3)绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物,并且释放出氧气的过程,叫做光合作用。反应式:二氧化碳+水→叶绿体光淀粉(储存能量)+氧气,此实验验证了光合作用所需的条件是光,制造的有机物主要是淀粉;

(4)绿色植物通过光合作用消耗大气中的二氧化碳,释放氧气(超过了自身对氧的需要),维持生物圈中的二氧化碳和氧气的相对平衡.

故答案为:

(1)绿;

(2)见光;

(3)光;淀粉;

(4)二氧化碳;氧气.

40.【解答】解:(1)许多植物既能进行有性生殖,又能进行无性生殖,如要保持某菊花的优良特性,宜用无性生殖来进行繁殖;如果想培育新品种的菊花,多采用有性生殖方式繁殖。这种特性的意义在于植物物对恶劣的环境有更强的适应能力。

(2)光合作用的原料是二氧化碳和水,增加原料能促进光合作用,制造更多的有机物。为了增产,农民伯伯常把大棚上部的塑料薄膜全部掀开,使之通风。通风的直接作用是增加二氧化碳的浓度,利于增产。温度降低,生物的各项生命活动就会减弱。到了晚上,农民常把塑料大棚掀开一小角,使冷空气进入以降低室温,低温能降低植物的呼吸作用,减少有机物的分解,利于增产。

(3)本实验中光照强度为变量,光照强度的改变可以通过改变光源与烧杯之间的距离来实现。通过观察每分钟产生的气泡数,可以推知金鱼藻的光合作用速率。光合作用释放氧气,因此如图装置产生的气泡中的气体主要是氧气。实验发现,当光源与烧杯的距离从90cm缩短到70cm时,一直未见有气泡释放,原因可能是二氧化碳能溶于水,光合作用缺乏二氧化碳,呼吸作用强度大于或等于光合作用强度,叶肉细胞制造的氧气不能向外释放。

故答案为:(1)植物物对恶劣的环境有更强的适应能力

(2)增加二氧化碳的浓度;降低植物的呼吸作用

(3)每分钟产生的气泡数;二氧化碳能溶于水,光合作用缺乏二氧化碳,呼吸作用强度大于或等于光合作用强度,叶肉细胞制造的氧气不能向外释放。

41.【解答】解:(1)将此装置放到黑暗处一昼夜的目的是让叶片中原有的淀粉运走耗尽,这样滴加碘液后检测到的淀粉都是植物进行光合作用制造的淀粉,而不是原来积累的淀粉。

(2)由分析可知,叶片甲缺少光照,不能制造淀粉,叶片乙缺少二氧化碳,不能制造淀粉,叶片丙能够制造淀粉,故图1滴加碘液后变为蓝色的叶片是丙。

(3)针对图1,得出的实验结论是:光合作用需要光,光合作用需要二氧化碳。故对于大棚里种植的草莓采取增加二氧化碳浓度、延长光照时间、增加光照强度的措施提高产量。

(4)光合作用制造有机物、呼吸作用分解有机物,故该大棚内的草莓要积累有机物,光合作用强度要大于呼吸作用强度,由图可知,光照强度至少应大于N点。

(5)植物具有蒸腾作用,水分以气体的形式通过叶片的气孔散失到大气中。移栽植物时,常在阴天或傍晚进行,并剪去大量枝叶,其目的是为了抑制图3中的B蒸腾作用,保存植物体内的水分,促进植物成活。

故答案为:(1)让叶片中原有的淀粉运走耗尽

(2)丙

(3)增加二氧化碳浓度、延长光照时间、增加光照强度

(4)N

(5)B。

42.【解答】解:(1)图一中,光照是光合作用进行的必要条件,呼吸作用有光无光都能进行,蒸腾作用受光照和湿度等外界条件影响。A点的光照强度是0,二氧化碳吸收量是负值,表明植物只进行呼吸作用和蒸腾作用。

(2)图一中,B点时二氧化碳吸收量是0,表明光合作用吸收二氧化碳和呼吸作用释放二氧化碳的量相等;图二中,5表示光合作用产生的氧气供线粒体利用,6表示呼吸作用产生二氧化碳供叶绿体利用。所以B点时植物叶肉细胞内发生的生理过程,对应的是图二中的 5、6。

(3)图一中,CD段光合作用强度不再增加,说明已经达到了饱和点,说明光合作用受温度、二氧化碳浓度外界因素的影响。

(4)呼吸作用的原料是有机物和氧气,呼吸作用的主要场所在线粒体,呼吸作用的产物是二氧化碳和水,故图二中3、4表示呼吸作用,反应式:有机物+氧气→二氧化碳+水+能量。

(5)光照是光合作用进行的条件,探究叶片在光照下小圆叶片释放氧气的多少,该实验的变量是光照强度,可通过调节与台灯之间的距离来调节光照强度的大小。

(6)该实验的变量是光照强度,除了光照以外其它条件应该相同,故为了保持单一变量,中间盛水的玻璃柱的作用是吸收灯光的热量,避免光照对烧杯内的温度产生影响。

(7)光合作用的强度受光照的影响,光照越强,小圆叶进行光合作用越强,释放的氧气越多,小圆叶上浮的数量越多;相反,光照越弱,小圆叶进行光合作用越若,释放的氧气越少,小圆叶上浮的数量越少。分析可知,通过观测烧杯中单位时间内被抽去气体的小圆形叶片上浮的数量来衡量光合作用的强弱。

故答案为:

(1)呼吸作用和蒸腾作用;

(2)5、6;

(3)温度、二氧化碳浓度;

(4)有机物+氧气→二氧化碳+水+能量;

(5)光照强度;调节与台灯之间的距离;

(6)温度;

(7)数量。

43.【解答】解:(1)无土栽培就是不用土壤,而是依据植物生活所需无机盐的种类和数量的多少,将无机盐按照一定的比例配成营养液,用营养液来培养植物。因此在无土栽培时,营养液给植物提供水和无机盐。

(2)呼吸作用指的是细胞内有机物在氧的参与下被分解成二氧化碳和水,同时释放能量、供生物生命活动的需要的过程。在黑暗条件下,植物只进行呼吸作用,不进行光合作用,线粒体是呼吸作用的场所,叶绿体是光合作用的场所。线粒体呼吸作用吸收氧气释放二氧化碳,图中③表示二氧化碳、④表示氧气。因此在黑暗条件下,图中叶绿体、线粒体吸收或释放气体的过程能够进行的是:④③。

(3)光合作用是绿色植物吸收二氧化碳释放氧气的过程。由图中的实验数据可知:第5组实验中,植物进行6h(小时)光合作用共利用了的二氧化碳量是:3.75×6=22.5(mg)。

(4)呼吸作用是吸收氧气释放二氧化碳的过程,呼吸作用的是实质是分解有机物释放能量。呼吸作用越弱,有机物分解的越少。第1组在5℃条件下,植物释放二氧化碳的速率最低,说明呼吸作用最弱,有机物分解的最少。因此将装置先放在25℃条件下光照12h,然后再放在表内第1组的温度下黑暗处理12h,植物体内积累的有机物最多。

(5)由该实验结果可知,我市南山牧场﹣城步南山生产的萝卜较甜的主要原因是因为白天温度高、光照充分,光合作用旺盛,制造的有机物多;夜间温度低呼吸作用弱,分解的有机物少,有利于糖分的积累。

故答案为:(1)无机盐;(2)④③;(3)22.5;(4)1;(5)白天温度高、光照充分、昼夜温差大

44.【解答】解:(1)在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同以外,其他条件都相同的实验,叫做对照实验。因此对照实验的变量要唯一。

(2)显微镜的放大倍数等于目镜和物镜放大倍数的乘积。使用显微镜观察时,目镜为10×,物镜为10×,则显微镜的放大倍数为10×10=100(倍)。

(3)玉米种子的胚乳中含有淀粉,因此将玉米种子从中央纵向剖开,在剖面上滴加一滴碘酒,胚乳变蓝色。

(4)嫁接属于无性生殖,能保持接穗优良性状,将一段水蜜桃的枝条作为接穗嫁接到毛桃的砧木上,结出的果实是水蜜桃品味。

(5)植物体进行光合作用的场所是叶绿体。主要存在于植物细胞中。

在0﹣6点时,该气体的浓度升高,夜间无光,植物不进行光合作用,因此氧气的浓度不升高。A错误;

6﹣12点时在,该气体的浓度又逐渐减少,而此时有光照,能够进行光合作用,吸收二氧化碳,释放氧气,因此该气体是二氧化碳。图中0点和24点二氧化碳的浓度相等,说明一昼夜密闭容器中的二氧化碳没有减少,即光合作用制造的有机物和呼吸作用分解的有机物相等,没有积累有机物。B错误;

6﹣18时为白天,植物进行光合作用,不断消耗二氧化碳,也能进行呼吸作用,释放二氧化碳,但光合作用的强度大于呼吸作用的强度,所以二氧化碳的浓度逐渐降低,即有机物一直在积累,直到18点,因此18点有机物积累最多,这一天植物进行光合作用的时长是12小时,C、D正确。植物的呼吸作用时时刻刻都在进行,因此E正确。

故答案为:(1)一;

(2)100;

(3)胚乳;

(4)水蜜桃;

(5)①叶绿体;②CDE。

45.【解答】解:(1)空气在进入乙瓶之前需要将空气中的二氧化碳除净,故应在乙瓶之前加甲装置,甲瓶装置的作用是除去空气中的二氧化碳,因此,乙瓶澄清石灰水不变浑浊,因为没有二氧化碳。丁瓶中澄清石灰水变浑浊,因为没萌发的种子进行呼吸作用产生二氧化碳。

(2)为排除叶片中原有的淀粉对实验结果的影响,通常采取的方法是将该实验装置放到黑暗处一昼夜,这样可以将叶片内原有的淀粉通过呼吸作用运走耗尽。

I的b部分是遮光部分,a是见光部分,以光为变量形成了一组对照实验,实验现象是:叶片I的a的绿色部分滴加碘液后变蓝色,说明进行了光合作用;叶片I的b遮光部分滴加碘液后不变蓝色,说明没有进行光合作用。此实验说明了淀粉是光合作用的产物;光是绿色植物制造有机物不可缺少的条件。

(3)①根据图示可知:在0﹣6时,夜间无光,植物不进行光合作用,只进行呼吸作用,不断释放二氧化碳,所以二氧化碳的浓度逐渐升高;而6﹣18时为白天,植物进行光合作用,不断消耗二氧化碳,也能进行呼吸作用,释放二氧化碳,但光合作用的强度大于呼吸作用的强度,所以二氧化碳的浓度逐渐降低;从18﹣24时为黑夜时间,与0﹣6时的情况一样,二氧化碳浓度逐渐升高。因此由图看出,从0时到6时,从18时到24时,温室内二氧化碳含量都在升高,对这一变化解释正确的是这两个时间段的植物基本上在进行呼吸作用。早上6点到傍晚18点,植物进行了一天的光合作用,消耗了大量的二氧化碳,放出氧气,所以18点有机物积累最多。氧气浓度最低的时间6时。

②据图可见:当温度为30℃,二氧化碳含量多;当温度为20℃,二氧化碳含量少。由此可见:在一定范围内,温度越高,小麦的呼吸作用越强。所以要增加小麦产量可以采取的措施是夜晚适当降温。

故答案为:(1)不变浑浊;变浑浊;

(2)①;不变蓝色;淀粉是光合作用的产物;光是绿色植物制造有机物不可缺少的条件;

(3)①小于;18时;6;

②温度越高,小麦的呼吸作用越强;夜晚适当降温。

46.【解答】解:(1)植物细胞叶绿体内含叶绿素,叶绿素能吸收光能。由表中数据可知,香荷芋的叶绿素含量较多,光合速率较高,原因是叶绿素吸收光能为光合作用提供动力。

(2)气孔导度是指气孔开张的程度。气孔的张开与闭合由保卫细胞控制。由表中数据可知,香荷芋的气孔导度高于槟榔芋,香荷芋的蒸腾速率比槟榔芋的高。因此气孔导度与蒸腾速率的关系是气孔导度大,蒸腾速率高。蒸腾作用促进水分的吸收,同时拉动水和无机盐在体内的运输。科研人员在日间某时间段测得表中两种植物的叶片净吸入二氧化碳,原因是在此时间段内,光合作用吸收二氧化碳的量大于呼吸作用释放二氧化碳的量。

(3)某同学利用香荷芋植株探究“植物在光下进行光合作用产生氧气”。实验的变量是有无光照,实验设计思路是:取大小一致、生长旺盛的两个植株,分别罩上密封性良好的透明钟罩,一个放在有光环境中,另一个放在黑暗环境中,几小时后用快要熄灭的卫生香检验是否有氧气产生。根据氧气的助燃性,如果有光环境中的快要熄灭的卫生香燃烧,表明有氧气产生,如果无光环境中的快要熄灭的卫生香不燃烧,表明没有氧气产生。因此实验得出结论是植物在光下进行光合作用产生氧气。

故答案为:(1)叶绿素吸收光能

(2)保卫细胞;气孔导度大,蒸腾速率高;水和无机盐;大于

(3)黑暗;快要熄灭的卫生香

47.【解答】解:(1)图甲表示“绿叶在光下制造淀粉”的实验,用黑纸片把叶片的一部分遮盖起来是为了与叶片光照部分形成对照实验。这样设置后,该实验中的变量是光。目的是看看叶片遮光部分和没有遮光部分是不是都能制造淀粉。因此材料用具中用黑纸片的目的是遮光形成对照实验。

(2)将甲图中叶片光照一段时间后,取下叶片经过脱色、漂洗、滴加碘液,结果显示A处变蓝,B处不变蓝,B被遮光的部分没有光照不能进行光合作用制造淀粉,A未被遮光部分能接受光照,能进行了光合作用制造淀粉。由此得出的结论是绿叶在光下制造淀粉,同时还证明了光是光合作用的必要条件。

(3)乙图是根据桑叶在不同光照强度下二氧化碳吸收相对量的测定值所绘制的曲线,图中MN段植物吸收的二氧化碳低于零表示植物进行呼吸作用强度大于光合作用强度,植物光合作用吸收的二氧化碳小于呼吸作用释放二氧化碳。

(4)由乙图所示:M点时光照强度为0,植物只能进行呼吸作用,若降低环境温度,植物呼吸作用会减弱,释放二氧化碳的量减少,则乙图中二氧化碳的吸收相对量增加,因此乙图中的M点会上移。

(5)光合作用的表达式:二氧化碳+水→叶绿体光能有机物(主要是淀粉储存着能量)+氧气。

故答案为:(1)形成对照实验;

(2)绿叶在光下制造淀粉;光是光合作用的必要条件;

(3)小于;

(4)B;

(5)二氧化碳+水→叶绿体光能有机物(主要是淀粉储存着能量)+氧气。

48.【解答】解:(1)光合作用是绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物,并且释放出氧气的过程。光合作用表达式为:二氧化碳+水→叶绿体光能有机物+氧气。根据光合作用表达式可知:A为二氧化碳,B为叶绿体,C为氧气。绿色植物通过光合作用吸收二氧化碳,释放氧气,有助于维持生物圈中的碳﹣氧平衡。

(2)酒精能溶解叶绿素,而且酒精是易燃、易挥发的物质,直接加热容易引起燃烧发生危险。使用水对酒精进行加热,起到控温作用,以免酒精燃烧发生危险。因此“在‘绿叶在光下制造有机物’的实验中”,把叶片放入酒精中隔水加热的目的是使叶绿素溶于酒精。

(3)根据光合作用表达式可知:光和叶绿体是不可缺少的条件,其中光能供给能量,叶绿体提供光合作用的场所,植物的绿色部位有叶绿体,因此植物能够进行光合作用的部位是所有绿色部分。

故答案为:(1)二氧化碳;叶绿体;氧气;碳﹣氧;

(2)D;

(3)A。

七.探究酒精或烟草浸出液对水蚤心律的影响(共2小题)

49.【解答】解:A、“探究酒精对水蚤心率的影响“的实验是对照实验,因此记录水蚤心率时要重复三次,使实验数据更准确,A正确;

B、制作人的口腔上皮细胞临时装片时,在洁净的载玻片中央滴一滴生理盐水,目的是保持细胞的正常形态,B正确;

C、观察小鱼尾鳍内血液的流动,用浸湿的棉絮将小鱼头部的鳃盖和躯干部包裹起来,观察时经常向棉絮滴加清水,保证小鱼正常的呼吸,C正确;

D、观察叶片的结构用镊子撕取蚕豆叶片的下表皮便于观察到更多的气孔,D错误。

故选:D。

50.【解答】解:(1)面条的主要营养物质是淀粉。淀粉的消化开始于口腔,被唾液淀粉酶初步分解为麦芽糖,在小肠内被彻底分解为葡萄糖。

(2)黄瓜含有丰富的维生素C,可预防坏血病。酿酒要用到酵母菌,酿酒时在无氧的条件下,酵母菌发酵分解葡萄糖能产生酒精。

(3)①对照实验又叫单一变量实验,只有一个量不同,其它量皆相同的实验。只有一个变量,这就是实验中所有探究的问题,是可以改变的量,即酒精溶液的浓度的不同。

②实验中设置A清水组,主要目的是起对照作用。

③由图中可知当酒精的体积分数分别是:清水、5%、10%、15%、20%,对应的水蚤心率分别是35、25、20、16、死亡。表明水蚤心率很容易受到酒精浓度影响,即水蚤心率会随着酒精浓度的增加而减慢。酒精具有麻醉神经系统的作用。当酒精的体积分数达到20%时,水蚤会因为酒精浓度过大,神经系统被完全麻醉而导致心跳停止(心率是0),引起死亡。该小组经查阅资料及讨论后认为:酒精会影响人的反应速度,主要是酒精会使人的神经系统过度兴奋或受到抑制,从而引发交通事故,切忌酒后驾车等。

故答案为:(1)淀粉; 口腔;

(2)维生素C;酵母菌;

(3)①酒精的浓度;②进行对照; ③神经。

一.生物实验中常用仪器及其正确操作方法(共1小题)

1.(2020?莱芜区)显微镜和放大镜是观察实验中常用的工具,下列实验中工具的用法错误的是( )

A.在“观察肾蕨”的实验中,用显微镜观察孢子囊群和孢子

B.在“观察青霉”的实验中,用显微镜观察青霉的菌丝和孢子

C.在“观察花的结构”的实验中,用放大镜观察子房里面的胚珠

D.在“观察种子的结构”的实验中,用放大镜观察菜豆种子的子叶、胚根、胚芽和胚轴

二.探究影响鼠妇分布的环境因素(共2小题)

2.(2020?盐城)某同学准备探究“水分对鼠妇分布的影响”,他应该选择下列装置中的( )

A. B.

C. D.

3.(2020?青岛)下列有关生物实验的叙述,错误的是( )

A.在探究“光对鼠妇生活的影响”时,需设计明暗不同但是相同的两种环境

B.在“制作人口腔上皮细胞临时装片”时,滴加生理盐水的目的是维持细胞正常的形态

C.在探究“萌发的种子呼吸作用”时,用燃烧的蜡烛迅速放进装有萌发种子的瓶里,火焰立即熄灭,说明呼吸作用吸收氧气,释放二氧化碳

D.在探究“种子萌发的环境条件”时,选取自身具备萌发能力的种子均分成甲、乙两组,实验装置如图,该实验变量是空气

三.探究种子萌发的条件(共13小题)

4.(2020?眉山)在播种季节,将颗粒饱满同一植物的种子分为等量的甲、乙两组,在25℃的环境温度下分别播种,甲组播种在水分适宜的肥沃性土壤里,乙组播种在水分适宜的贫痟沙性土壤里,这两组种子发芽的情况是( )

A.乙组先发芽 B.甲组先发芽

C.两组都不发芽 D.两组同时发芽

5.(2020?枣庄)为探究“种子萌发的条件”,某同学设计了如下四组探究实验,下列分析错误的是( )

编号

种子

实验条件(其他条件均适宜)

甲

3粒

少量水,25℃

乙

3粒

无水,25℃

丙

3粒

少量水,﹣10℃

丁

3粒

将种子淹没的水,25℃

A.甲组与丁组对照,探究的影响条件是空气

B.乙组和丙组对照,探究的影响条件是温度

C.对实验结果的预期是甲组内的种子萌发

D.该实验设计的不足之处是种子的数量较少

6.(2020?达州)如图为探究种子萌发条件的实验装置,每个烧杯中放有等量的干燥种子(20粒),并提供相应的环境条件。请预测:种子发芽率最高的是( )

A. B.

C. D.

7.(2020?包头)下表是蚕豆、烟草和苋菜的种子在见光和不见光条件(其他条件均适宜)下的发芽率,据表中数据判断,下列说法正确的是( )

种子

发芽率

条件

蚕豆

烟草

苋菜

见光

97.1%

98.5%

1.8%

不见光

96.8%

2.4%

96.6%

A.光是影响植物种子萌发的必要条件

B.光可以促进苋菜种子的萌发

C.在生产中,播种烟草种子时应该埋在土壤里

D.光几乎不影响蚕豆种子的萌发

8.(2020?福建)如图为探究某地区外来植物大蒜芥对水杨梅、路边青两种本地植物种子发芽影响的研究结果。下列叙述中,正确的是( )

A.第1周,A'、B'两组种子的发芽率为0只是受到大蒜芥的影响

B.第2~5周,时间越长大蒜芥对路边青种子发芽率的影响越显著

C.水杨梅种子发芽率比路边青种子发芽率低是大蒜芥作用的结果

D.大蒜芥对水杨梅种子发芽的抑制作用比对路边青的抑制作用大

9.(2020?湘潭)将颗粒饱满的种子分为甲、乙两组,甲组种在潮湿肥沃的土壤中,乙组种在潮湿贫瘠的土壤中,在相同且适宜的温度条件下培养,一段时间后,这两组种子发芽的情况是( )

A.甲先发芽 B.乙先发芽 C.同时发芽 D.都不发芽

10.(2020?陕西)为探究“绿豆种子萌发的环境条件”,某同学设计了如下实验,请预测3天后种子萌发数量最多的一组是( )

A.25℃、干燥 B.0℃、水适量

C.25℃、水适量 D.25℃、种子浸没在水中

11.(2020?常德)常德素称“鱼米之乡”,盛产湘莲。莲子成熟后一般不能萌发,将成熟莲子的圆头端坚硬的种皮(不透气)破除,可以使其具备萌发的先决条件。某人用A、B、C、D四种方法探究了莲种子的萌发情况,其操作过程和实验结果如下:

分组

处理方法

种子数量

萌发率(%)

其它条件

A

未破除种皮,保湿

100

0

温度均适宜

B

破除种皮,保湿

100

98%

C

破除种皮,干燥

100

0

D

破除种皮,水浸种

5

100%

请你回答:

(1)A组莲种子未破除种皮的情况下不能萌发,说明种子的萌发需要 。

(2)上述实验共探究了 种外界因素对莲种子萌发的影响。

(3)B和C作为一组对照,其探究的问题是 ?

(4)D不能与A、C作为对照进行实验,其原因是 。

(5)莲是双子叶植物,莲种子萌发所需要的营养物质主要来源于种子的 。

12.(2020?淄博)某小组准备了粒大饱满的400粒莴苣种子,探究“莴苣种子萌发的环境条件”。实验方案及结果如表,请分析回答:

装置

种子数

实验条件

萌发数

A

80粒

适量水

4℃

有光

0粒

B

80粒

干燥

30℃

有光

0粒

C

80粒

完全浸没在水中

30℃

有光

0粒

D

80粒

适量水

30℃

有光

76粒

E

80粒

适量水

30℃

无光

0粒

(1)该实验选择的莴苣种子要粒大饱满,原因是 。

(2)A组和C组不能形成对照的原因是 。

(3)D组种子的发芽率是 。

(4)比较 两组,说明莴苣种子的萌发需要充足的空气。分析实验结果,莴苣种子的萌发还需要的环境条件是 。

13.(2020?恩施州)生活中乱丢过期药品可能会对生物及环境造成一定的影响。某校生物兴趣小组开展了“过期的感冒清热颗粒溶液对油菜种子的萌发是否产生影响”的实验,实验中所选种子颗粒饱满且完整,种子萌发所需的温度、水分等外部条件都适宜。该实验设计及结果如下表所示,根据下表回答问题:

实验

组别

种子数(粒)

处理方式

观察种子萌发数量(粒)

第3天

第5天

第7天

第13天

A

100

将油菜种子放入含20毫升清水的培养皿中

0

40

80

98

B

100

将油菜种子放入①含少许过期感冒清热颗粒溶液的培养皿中

0

2

10

10

(1)表中①处应填的内容为 (填“20毫升”或“30毫升”)。

(2)A、B两组实验均使用了100粒种子而不是用几粒种子来进行实验,目的是: 。

(3)第13天后,A组还有2粒种子没有萌发最可能的原因是: 。

(4)通过对种子萌发数量的统计分析,你得出的结论是: 。

(5)做完该实验后对你生活的启示是: 。

14.(2020?鞍山)现有一种植物的种子,已经知道它的萌发受水分、温度和空气的影响,但不确定其萌发与光照是否有关。某实验小组为了探究光照对该种子萌发有无影响,设计了以下实验方案:

组别

种子数

处理方法

萌发数

甲组

10粒

有光、适量的水、25℃

10粒

乙组

10粒

①、适量的水、②℃

10粒

(1)请补充上述方案:表中①应为 ,②应为 ℃。

(2)实验过程中选用10粒种子而不用1粒种子的目的是避免 ,减少实验误差。

(3)本实验的变量是 ;在培养过程中,要保证两组所处的温度、水分、空气状况等条件适宜且 。

(4)根据实验结果得出相应的结论:光照对该种子萌发 。

15.(2020?江西)柴胡是常用中药材,具有抗炎、解热、镇痛等作用,但种子萌发难、发芽率低。为了了解柴胡种子萌发与外界因素的关系,科研人员做了如下实验:

实验一:探究不同温度条件对柴胡种子萌发的影响,实验结果如表所示。

组别

温度(℃)

种子数(粒)

萌发数(粒)

A

15

1000

286

B

20

1000

536

C

25

1000

373

D

30

1000

83

实验二:探究不同浓度聚乙二醇(浸泡24小时)对柴胡种子萌发的影响,实验结果如图所示。

请回答下列问题:

(1)为了使实验结果更加准确,实验一中选取种子的方式是 。

A.随机选取种子 B.挑选饱满完整的种子

(2)C组中种子的萌发率是 %。

(3)综合以上实验可知:在温度为 ℃条件下,用浓度为 %的聚乙二醇进行浸种处理,柴胡种子萌发率最高。

(4)柴胡种子萌发难、发芽率低与种皮有关,种皮是细胞经过生长、分裂和 形成的保护组织。

16.(2020?长沙)在农业生产中,农民常在播种前将种子进行浸泡处理。尿液浸种是否更有利于种子的萌发呢?生物兴趣小组选择玉米、黄瓜和萝卜种子作为实验对象开展研究。结果如表:

种子类型

处理方式

萝卜

黄瓜

玉米

种子数

萌发数

种子数

萌发数

种子数

萌发数

清水浸种24小时

20

14

20

8

20

16

50%的腐熟尿液浸种24小时

20

7

20

15

20

16

注:腐熟是指将新鲜尿液进行发酵处理。

(1)为玉米种子萌发提供营养物质的结构是 。浸种时间不能太长,否则种子会因缺少 死亡。

(2)实验中设置清水浸种这一组的目的是 。

(3)根据实验结果,种植前需要用50%的腐熟尿液浸种的是 种子。

(4)尿液中含有水、 、尿素等物质,经处理后,是一种优质的农家肥。

四.测定种子的发芽率(共1小题)

17.(2020?安徽)在农业生产上,播种前应当测定种子的发芽率。同学们在讨论如何测定发芽率时,提出不同的意见,其中合理的是( )

A.挑选10粒饱满的种子进行测定

B.挑选100粒饱满的种子进行测定

C.随机取10粒种子进行测定,再重复2次,取最大值

D.随机取100粒种子进行测定,再重复2次,取平均值

五.探究发生在口腔内的化学消化(共7小题)

18.(2020?莱芜区)如图是“探究唾液对淀粉的消化作用”实验示意图,下列叙述错误的是( )

A.两支试管充分振荡,可使实验现象更明显

B.滴加碘液后,1号试管不变蓝色,2号试管变蓝色

C.该实验可以证明唾液对淀粉进行了物理性消化

D.该实验无法说明37℃是唾液淀粉酶的最适温度

19.(2020?济宁)下列有关生物科学探究和实验的说法正确的是( )

A.制作临时装片时,将盖玻片一侧先接触液滴,以防止损坏盖玻片

B.探究唾液对淀粉的作用时,试管应放在37℃温水中保温

C.在做嫁接实验时,要注意接穗和砧木的韧皮部紧密结合

D.探究光对鼠妇生活的影响时,应设置明亮干燥和阴暗潮湿两种环境作对照

20.(2020?荆门)为了探究“馒头在口腔中的变化”,某兴趣小组设计了如图实验,关于该实验的说法,错误的是( )

A.该实验探究的问题是唾液对淀粉的消化作用

B.加碘液后,②号试管不变蓝色

C.①号和②号试管形成对照

D.要将两支试管一起放入37℃温水中保温5~10分钟

21.(2020?张家界)某同学做探究“馒头在口腔中的变化”实验时,设计的实验方案如下表。请分析并判断下列说法错误的是( )

试管1

试管2

试管3

试管4

试管5

馒头碎屑或块

适量碎屑

适量碎屑

适量馒头块

适量碎屑

适量碎屑

唾液有无

2mL唾液

2mL清水

2mL唾液

A

2mL唾液

是否搅拌

搅拌

搅拌

不搅拌

搅拌

搅拌

温度

37℃

0℃

100℃

加入碘液

2滴

A.如果1号和2号试管进行对照,实验的变量是唾液

B.要探究牙齿的咀嚼、舌的搅拌对馒头的消化作用,应选用1号和3号试管进行实验

C.根据唾液淀粉酶的作用推测,滴加碘液后,不变蓝色的是1号试管

D.如果4号试管中A处补全2mL唾液后,能和2号试管形成一组对照实验

22.(2020?广东)某生物兴趣小组设计了“探究唾液对淀粉消化作用”实验,步骤及结果如下,叙述正确的是( )

试管编号

I号

Ⅱ号

Ⅲ号

馒头处理

适量碎屑

加入液体

唾液2毫升

清水2毫升

唾液2毫升

搅拌情况

搅拌

搅拌

搅拌

温度

37℃

37℃

0℃

10分钟后滴加碘液

①

②

变蓝

A.实验现象为①不变蓝、②变蓝

B.变蓝说明淀粉被消化了

C.唾液能将淀粉分解成葡萄糖

D.Ⅱ号和Ⅲ号可形成对照,变量为温度

23.(2020?临沂)如图是某生物兴趣小组的同学探究“淀粉在口腔内的变化”的实验过程,对于他们预测的结果和得出的结论,你认为最符合事实的是( )

A.滴加碘液后1号变蓝,2号不变蓝,此实验说明唾液对淀粉有消化作用

B.滴加碘液后1号不变蓝,2号变蓝,此实验说明水对淀粉有消化作用

C.滴加碘液后1号和2号均变蓝,此实验说明唾液对淀粉没有消化作用

D.滴加碘液后1号和2号不变蓝,此实验说明唾液和水对淀粉都有消化作用

24.(2020?乐山)某生物兴趣小组的同学设计了下表所示的实验方案,以探究“口腔中淀粉的消化”。请分析并回答下列问题:

试管编号

加入的物质

反应时间

检测试剂

实验结果

A组

馒头(整块)+2毫升清水

8分钟

碘液

变蓝

B组

馒头(切碎)+2毫升唾液

8分钟

碘液

不变蓝

C组

馒头(整块)+2毫升唾液

8分钟

碘液

变浅蓝

D组

馒头(切碎)+X

8分钟

碘液

变蓝

(1)表中的“X”应该为 。表中所设计的各组实验,没有必要的一组是 。

(2)若要探究唾液对淀粉的消化作用,实验时应选择哪两组编号? 。

(3)B组和C组对照,探究牙齿的咀嚼作用时,变量是 。

(4)为了更真实地模拟口腔条件,同时利于缩短反应时间,设计的各组实验应在 ℃的水浴中进行。

六.探究光合作用的条件、场所、原料和产物(共24小题)

25.(2020?鞍山)“绿叶在光下产生淀粉”的实验,先将天竺葵放在黑暗处一昼夜,目的是( )

A.消耗掉叶片内原有的淀粉

B.降低天竺葵的蒸腾作用

C.使植物对光照更敏感

D.为制造淀粉储备原料

26.(2020?孝感)萨克斯实验是揭开光合作用之谜的终结实验。某生物组在进行“验证绿叶在光下合成淀粉”的实验中,设计了如图所示的实验。根据实验判断下列有关叙述错误的是( )

A.实验前2﹣3天把天竺葵放在暗处是为了消耗叶片中的淀粉

B.部分遮光的目的是为了形成对照

C.水浴加热是为了溶解叶片中的叶绿素

D.滴加碘液后看到的现象是遮光部分变蓝色

27.(2020?海南)下列关于绿色植物生命活动的实验,叙述错误的是( )

A.图甲中必须用黑纸片把叶片的一部分的上面遮盖起来

B.图乙为了使叶片脱色,①烧杯中装的液体是酒精

C.图丙中,在一定范围内试管与白炽灯的距离越近,单位时间内产生的气泡数目越多

D.若图丁瓶中换成煮熟的种子,观察不到澄清的石灰水变浑浊的现象

28.(2020?云南)小宝同学学习了光合作用的相关知识,完成了光合作用的条件、原料和产物的探究活动后,利用天竺葵叶片、碘液、酒精等制作出一片如图所示的带有“M”字样的叶片。下列叙述不正确的是( )

A.制作前将盆栽天竺葵放到黑暗处一昼夜

B.制作过程中对字母“M”以外的区域进行遮光处理

C.制作过程中酒精的作用是使叶片脱色

D.滴加碘液后,字母“M”区域不变蓝

29.(2020?昆明)为探究二氧化碳是否是光合作用必需的原料,某小组设计如图实验。分析错误的是( )

A.实验变量是二氧化碳

B.实验前都不需要暗处理

C.可用酒精溶解叶绿素

D.可用碘液检测有无淀粉产生

30.(2020?通辽)为了探究绿色植物和种子的生命活动,某兴趣小组的同学设计并进行以下实验,以下有关说法错误的是( )

A.利用甲装置可探究光合作用的原料是二氧化碳、条件是光

B.探究“绿叶在光下制造有机物”的实验过程中,需要将叶片放入盛有酒精的小烧杯中隔水加热

C.乙装置中澄清的石灰水变浑浊是因为种子在萌发的过程中释放二氧化碳

D.丙装置中蜡烛熄灭是因为种子萌发进行呼吸作用释放二氧化碳

31.(2020?河南)如图表示“绿叶在光下制造有机物”的实验过程。下列有关该实验的分析中,不正确的是( )

A.暗处理的目的是为了转运和消耗掉叶片中原有的淀粉

B.叶片部分遮光处理是为了设置对照实验

C.水浴加热过程中,小烧杯内酒精的作用是溶解叶绿素

D.滴加碘液染色后,叶片的遮光部分变成蓝色

32.(2020?泰安)如图是某兴趣小组利用天竺葵探究植物光合作用的实验装置及观察到的实验现象。实验步骤是:将装置放在黑暗处一昼夜,放在光下照射几小时,脱去叶片中叶绿素,清水漂洗叶片后滴加碘液,清水冲掉碘液后观察实验现象。实验现象如图所示:叶片深色部分表示变蓝,浅色部分表示不变蓝。有关叙述错误的是( )

A.脱去叶片中叶绿素的操作是将叶片放入盛有酒精的小烧杯中隔水加热,使叶片变成黄白色

B.甲和乙对照探究二氧化碳是光合作用的原料,甲中液体是清水,乙中液体是氢氧化钠溶液

C.丙的实验现象说明叶片见光部分产生淀粉,实验证明光是绿色植物进行光合作用的条件

D.丁装置天竺葵的银边不含叶绿素,实验现象说明叶片不含叶绿素的部分不能产生淀粉

33.(2020?广安)下对关于“绿叶在光下制造淀粉”实验的相关叙述中,正确的是( )

A.把天竺葵放在黑暗处一昼夜的目的是让叶片脱色

B.这个实验同时证明了光是光合作用的必要条件

C.将叶片放在酒精中隔水加热的目的是溶解叶片中的叶绿体

D.滴加碘液后,叶片的遮光部分变蓝

34.(2020?泸州)黑藻是生物学实验常用的植物材料,某同学在研究CO2浓度与光合作用强度关系时设计了如下实验:

将等体积的浓度为0、0.1%、0.5%的 NaHCO3溶液(NaHCO3溶液能释放CO2)分别装入A、B、C三个烧杯中,再放入等量的生长状况一致的黑藻。然后将烧杯置于光照和温度均相同且适宜的培养箱中培养,分别检测三个烧杯中的溶解氧浓度。从0min开始采集,每2min采集一次数据,连续采集6次,得到的实验数据如图所示。据图回答下列问题:

(1)黑藻细胞进行光合作用的场所是 ,制作黑藻幼嫩小叶临时装片观察该结构需要先在载玻片的中央滴一滴 再盖上盖玻片。

(2)据图可知,黑藻叶片光合作用制造有机物最多时的NaHCO3溶液浓度为 。

(3)若从第10min开始将A烧杯置于黑暗环境(其它条件不变),一段时间后烧杯内的溶解氧将 (填“上升”“下降”或“不变”),原因是 。

35.(2020?贵港)关于植物的某些生理作用,某兴趣小组设计了如图的实验装置,杯子中装的是清水,并采取了充分的措施保证了装置的气密性。

(1)选用甲、乙两组装置进行对照,探究的是: 是否是光合作用的原料,该实验的变量是 。将甲、乙两组装置放在黑暗处一昼夜,移到光下照射3小时,各摘取一片叶子经酒精脱色等处理后滴加碘液,看到的现象是甲装置的叶片 (填“不变色”或“变蓝”)。

(2)若要探究“光是植物光合作用的必需条件”,应选用 两组装置进行对照。

(3)相同光照后,将甲、乙、丙三个装置的气体通入澄清石灰水中,澄清石灰水浑浊度最高的是 装置。

(4)若要探究植物的蒸腾作用,可将上述实验装置稍加改动,在杯中滴入植物油覆盖水的表面,如丁、戊装置,放到温暖有阳光的地方数小时后,看到塑料袋内壁水珠较多的是 装置,水分是由茎中的 (填“导管”或“筛管”)向上运输并由叶片的 散失出来的。

36.(2020?阳泉)光合作用与探究

某校生物课外实验小组的同学们学习了绿色植物的光合作用后,对科学家塞尼比尔(J.Senebier)的实验非常感兴趣,因为其实验装置能巧妙地收集金鱼藻光合作用释放的气体。于是他们设计并进行了如下实验:

如图所示,取生长旺盛,大小基本一致的两枝金鱼藻(一种水生植物),分别放入盛满25℃清水的两个玻璃缸中;用短颈漏斗分别反扣住水中的金鱼藻,再往漏斗颈上分别反扣一支装满25℃清水的试管,迅速用不透光的纸盒将乙缸罩住;把两个装置同时放在同一适宜环境中,光照数小时。请你仔细分析上述实验并回答:

(1)该实验探究的变量是 。

(2)同学们用即将熄灭的竹签检验甲装置试管中收集到的气体,竹签立刻重新燃烧起来。联系实验过程,你认为该小组能够得出哪两个结论? 。

(3)为使实验结果更加可靠,你建议同学们怎么做? 。

(4)上述实验结束后,你认为该装置还可用于探究哪些与光合作用有关的问题?(可增、减更换部分材料和器具)(答出一个即可) 。

37.(2020?枣庄)冠世榴园始建于西汉成帝年间,距今有2000多年。每年五月,万亩石榴花竞相吐蕊,美不胜收。中秋佳节,亿万颗石榴缀满枝头,榴果飘香。

(1)石榴花呈现不同颜色的物质主要存在于花瓣细胞的 中。

(2)石榴内有许多石榴籽紧紧抱在一起,说明石榴花的子房中有 。

(3)1637年,我国明代科学家宋应星在《论气》中提出“人所食物皆为气所化,故复于气耳”。134年后,英国化学家普里斯特利通过实验证明绿色植物从空气

中吸收养分。化为石榴的“气”是指 ,该“气”转化为石榴的生理过程是 (填反应式)。

(4)为了证明该“气”不是转化成石榴的唯一原料,某同学用正常生长的小石榴树进行了相关实验:选取一健壮叶片进行如图处理,然后将树置于黑暗处一昼夜,再移至光下照射3~5小时。将该叶片取下,先用酒精脱色、漂洗,后滴加碘液观察叶片颜色。预期实验结果是叶片A部分 ,叶片B部分 。

(5)无论石榴树多高,都可以通过木质部中的 将水分运输到顶部。这是叶片散失另一种“气”时产生的拉力造成的,这种“气”是通过叶片上的 散失的。

38.(2020?莱芜区)如图一表示光合作用过程示意图,图二表示验证绿叶在光下制造淀粉的实验过程,请据图分析回答问题:

(1)图一中表示光合作用原料的是[ ] 、[ ] 。

(2)图一中的能量转换器是指 ,构成气孔的保卫细胞 (选填“有”或“无”)该能量转换器。

(3)图二的实验变量是 ;图二的F,G实验步骤验证了光合作用的产物是 。

(4)图二的实验过程中,把叶片放到酒精中的目的是 ;隔水加热的原因是什么? 。

39.(2020?宁夏)如图是“绿叶在光下制造有机物”的实验过程示意图及实验步骤.

实验步骤:先将天竺葵进行黑暗处理24小时,然后用黑纸片把叶片的一部分上下两面遮盖,移到光下照射4小时后,取下叶片去掉黑纸片,隔水加热,取出叶片清水漂洗,滴加碘液验证.

根据实验回答问题.

(1)将叶片放入盛有酒精的小烧杯中,隔水加热后,叶片变成黄白色,酒精的颜色会变为 色.

(2)用清水漂洗后,把叶片放到培养皿里,向叶片滴加碘液, (填“见光”或“不见光”)部分变成蓝色.

(3)此实验验证了光合作用所需的条件是 ,制造的有机物主要是 .

(4)绿色植物通过光合作用,不仅能制造有机物,同时吸收大气中的 ,释放 ,参与维持生物圈的碳﹣氧平衡.

40.(2020?呼和浩特)精准扶贫是当前农村建设的首要任务,大棚种植草莓、豆角、黄瓜等可以有效促进农民增收。请联系所学知识,分析回答下列问题:

(1)草莓既可以用种子繁殖,也可以用匍匐茎繁殖。许多植物既能进行有性生殖,又能进行无性生殖,植物的有性生殖有什么适应意义? 。

(2)晴朗的中午,气温较高时,农民伯伯常把大棚上部的塑料薄膜掀开,使之通风,通风的直接作用是 ;到了晚上,又常把大棚掀开一角,以降低大棚内的温度,这样做的目的主要是 。

(3)为了帮助大棚种植户提高产量,某小组以金鱼藻为材料,探究光照强度对光合作用强度的影响,利用如图所示的实验装置。将光源分别置于距烧杯15cm、25cm、35cm、45cm处,观察试管中每分钟产生的气泡数。本实验中光照强度的大小是通过控制光源与烧杯的距离来实现的,光合作用强度是通过 反映出来的。实验发现,当光源与烧杯的距离从90cm缩短到70cm时,一直未见有气泡释放,原因可能是 。(提示:二氧化碳能溶于水)

41.(2020?达州)精准扶贫工作开展以来,达州市因地制宜成功建成了多个草莓生产基地,开展休闲采摘,带动了观光农业的发展,有效地促进了农民增收。为了探究草莓的生理作用,生物兴趣小组的同学设计了如图1所示的实验装置:

①将图1装置放置黑暗处一昼夜,然后将叶片甲用黑纸片从上下两面遮盖起来,再将装置移至光下数小时,最后将甲、乙、丙三片叶取下(同时去掉甲上的黑纸片),分别放入盛有酒精的小烧杯中隔水加热,使叶绿素溶解。

②将叶片用清水漂洗后放入培养皿中,再分别向叶片上滴加碘液,稍后用清水冲掉碘液,观察三片叶的颜色变化。

请分析回答下列问题:

(1)将此装置放到黑暗处一昼夜的目的是 。

(2)图1滴加碘液后变为蓝色的叶片是 。

(3)针对图1,对于大棚里种植的草莓采取 (请答出两条)措施可以提高产量。

(4)图2表示随着光照强度的增加大棚内CO2吸收相对量的变化曲线,那么该大棚内的草莓要积累有机物,光照强度至少应大于 点。

(5)移栽植物时,常在阴天或傍晚进行,并剪去大量枝叶,其目的是为了抑制图3中的 生理活动。(填字母)

42.(2020?菏泽)“满眼不堪三月暮,举头已觉千山绿。”绿色植物使山川大地呈现出生机勃勃的景象,没有绿色植物就没有丰富多彩的生物世界。请据图分析回答问题:

(一)植物的光合作用受外界环境条件的影响,图一为在一定二氧化碳浓度、适宜温度和氧气等条件下,测定某植物在不同光照强度下的光合作用强度。图二1﹣6表示叶绿体和线粒体吸收或释放气体的过程。

(1)图一中A点时植物的叶片能进行的生理活动有 。

(2)图一中B点时植物叶肉细胞内发生的生理过程,对应的是图二中的 (填序号)。

(3)图一中CD段光合作用强度不再增加是受 外界因素的影响。

(4)写出图二中进行3、4这一生理活动的反应式 。

(二)测定氧气释放速率﹣﹣叶圆片上浮法(叶圆片制作方法:取生长旺盛的绿叶,用直径为1cm的打孔器打出小圆片若干)

实验原理:叶片内含有气体,放入水中,叶片上浮→抽气叶片下沉→产生氧气光合作用充满细胞间隙,叶片上浮。

实验装置:如图三所示(NaHCO3溶液能提供二氧化碳)

实验分析:

(5)该实验的变量是 ,可通过 来调节光照强度的大小。

(6)为保持单一变量,中间盛水的玻璃柱的作用是吸收灯光的热量,避免光照对烧杯内的 产生影响。

(7)光合作用强度的大小,可通过观测烧杯中单位时间内被抽去气体的小圆形叶片上浮的 来衡量光合作用的强弱。

43.(2020?邵阳)某校生物科技活动小组为了探究温度与天竺葵生长的关系,将6株长势良好的天竺葵栽培在一个密闭的装置中,进行了下表内的7组实验,整个实验过程中光照强度保持不变;如图是同学们绘制的叶肉细胞中叶绿体、线粒体吸收或释放气体的过程示意图。请回答下列问题:

组别

第1组

第2组

第3组

第4组

第5组

第6组

第7组

温度(℃)

5

10

15

20

25

30

35

光照下吸收二氧化

碳的速率(mg/h)

1.00

1.75

2.50

3.25

3.75

3.50

3.00

黑暗下释放二氧化

碳的速率(mg/h)

0.50

0.75

1.00

1.50

2.25

3.00

3.50

(1)在无土栽培时,营养液给植物提供水和 。

(2)在黑暗条件下,图中叶绿体、线粒体吸收或释放气体的过程能够进行的有 (填序号)。

(3)在第5组实验中,植物进行6h(小时)光合作用共利用了 mg(毫克)的二氧化碳。

(4)将装置先放在25℃条件下光照12h,然后再放在表内第 组的温度下黑暗处理12h,植物体内积累的有机物最多。

(5)我市南山牧场﹣城步南山生产的萝卜较甜。试说明其中的原因 (答出一点即可)。

44.(2020?襄阳)进行科学探究,是学习生物学的重要方式。依据你所学的知识,回答下列问题:

(1)设置对照实验时,一组对照实验中有 种条件不同,其他条件都相同。

(2)使用显微镜观察时,目镜为10×,物镜为10×,则显微镜的放大倍数为 倍。

(3)将一粒浸软的玉米种子从中央纵向剖开,在剖面上滴加一滴碘酒,被碘酒染成蓝色的结构是 。

(4)如图1所示,将一段水蜜桃的枝条作为接穗,嫁接到毛桃的砧木上,则该枝条上将来结出的果实是 (填“水蜜桃”或“毛桃”)。

(5)为探究绿色植物的生理活动,同学们把正常生长的植物装入密闭的玻璃容器,如图2所示为自然条件下该容器内某气体一天24小时的含量变化。

①植物进行光合作用的场所是细胞中的 。

②根据曲线图,同学们作出如下分析判断,合理的是 (填字母)。

A.该气体是氧气

B.植物在这一天积累了有机物

C.植物体内有机物含量最多的时刻为18:00

D.这一天植物进行光合作用的时长为12小时

E.这一天植物进行呼吸作用的时长为24小时(5)为探究绿色植物的生理活动,同学们把正常生长的植物装入密闭的玻璃容器,如图2所示为自然条件下该容器内某气体一天24小时的含量变化。

45.(2020?青岛)某校生物兴趣小组利用小麦的种子和幼苗开展了一系列探究活动。回答下列问题。

(1)图一表示用小麦种子探究呼吸作用的实验装置。如果实验达到预期效果,则乙瓶和丁瓶内的现象分别是 、 。

(2)图二中的①②③表示小麦幼苗的某些生理过程。先将小麦幼苗放在黑暗处一昼夜,通过 (填数字)耗尽叶片中原有的淀粉。再用黑纸片将叶片I的b部分进行遮光处理,然后把幼苗移到阳光下照射几小时。摘下叶片I,放入盛有酒精的小烧杯中脱色、漂洗、滴加碘液,叶片I的b处的现象是 ,能得出的结论是 、 。

(3)兴趣小组在密闭温室种植小麦幼苗并绘制了如图三、图四所示的光合作用和呼吸作用的相关曲线。

①图三表示温室一昼夜内的二氧化碳浓度变化情况。18~24时内,通过曲线可知光合速率 呼吸速率。0~24时内,有机物积累最多、氧气浓度最低的时间分别是 时左右。

②图四表示在白天条件不变的情况下,不同的夜间温度下温室内二氧化碳浓度的变化情况。实验表明,在同一时间范围内, 。可见,增加小麦产量可以采取的措施是 。

46.(2020?泰安)科研人员以槟榔芋和香荷芋为材料进行植物生理实验,测定的实验数据如下表所示。请分析回答:

品种

光合速率(μmol/m2?s)

叶绿素含量(mg/g)

气孔导度(mmol/m2?s)

蒸腾速率

(μmol/m2?s)

槟榔芋

15.84

2.15

0.17

3.96

香荷芋

19.39

2.47

0.19

5.31

(1)由表中数据可知,香荷芋的叶绿素含量较多,光合速率较高,原因是 为光合作用提供动力。

(2)气孔导度是指气孔开张的程度。气孔的张开与闭合由 控制。由表中数据可知,气孔导度与蒸腾速率的关系是 。蒸腾作用促进水分的吸收,同时拉动 在体内的运输。科研人员在日间某时间段测得表中两种植物的叶片净吸入二氧化碳,原因是在此时间段内,光合作用吸收二氧化碳的量 呼吸作用释放二氧化碳的量。

(3)某同学利用香荷芋植株探究“植物在光下进行光合作用产生氧气”。实验设计思路是:取大小一致、生长旺盛的两个植株,分别罩上密封性良好的透明钟罩,一个放在有光环境中,另一个放在 环境中,几小时后用 检验是否有氧气产生。

47.(2020?南充)我市某村通过种桑养蚕脱贫致富,既增加了村民的经济收入,又改善了当地的生态环境。如图是某生物兴趣小组到该村实习所做的有关实验(图甲,实验桑树已经过暗处理)和数据分析(图乙),请结合所学知识据图回答:

(1)甲图中用黑纸片遮住桑叶一部分的目的是 。

(2)将甲图中叶片光照一段时间后,取下叶片经过脱色、漂洗、滴加碘液,结果显示A处变蓝,B处不变蓝,由此得出的结论是 。

(3)乙图是根据桑叶在不同光照强度下二氧化碳吸收相对量的测定值所绘制的曲线,图中MN段光合作用的强度 (填“大于”“小于”或“等于”)呼吸作用强度。

(4)若降低环境温度,则乙图中的M点会 。

A.下移 B.上移 C.不变

(5)光合作用的反应式为 。

48.(2020?新疆)下式表示光合作用的过程:

A+水→B光能有机物+C

(1)其中,A为 ,B为 ,C为 。植物的光合作用有助于维持生物圈中的 平衡。

(2)在“绿叶在光下制造有机物”的实验中,把叶片放入酒精内隔水加热的目的是

A.溶解淀粉

B.煮沸淀粉

C.除去二氧化碳

D.使叶绿素溶于酒精

(3)植物能够进行光合作用的部位是

A.所有绿色部分

B.整个植物体

C.只有茎和叶

D.只有绿叶

七.探究酒精或烟草浸出液对水蚤心律的影响(共2小题)

49.(2020?海南)下表所列的实验操作与目的,对应错误的是( )

选项

名称

操作

目的

A

探究酒精对水蚤

心率的影响

记录水蚤心率时要重复三次

使实验数据更准确

B

观察人的口腔上

皮细胞

在洁净的载玻片中央滴一滴生理盐水

维持细胞的正常形态

C

观察小鱼尾鳍内

血液的流动

用浸湿的棉絮将小鱼头部的鳃盖和躯干部包裹起来,观察时经常向棉絮滴加清水

保证小鱼正常的呼吸

D

观察叶片的结构

用镊子撕取蚕豆叶片的上表皮

便于观察到更多的气孔

A.A B.B C.C D.D

50.(2020?兰州)“人间烟火气,最抚凡人心”。兰州的美食文化非常丰富:

(1)兰州人的清晨是牛肉面唤醒的,面条中主要的营养物质是 ,该营养物质在 被初步分解为麦芽糖,最终在小肠中被分解为葡萄糖后进入血液循环系统。

(2)中午,一碗清香酸爽的浆水面为人们散去了夏日的炎热。卤肉小菜的搭配使得营养得以均衡。小菜“凉拌黄瓜”中,黄瓜富含 对预防坏血病很有好处。浆水是利用乳酸菌发酵原理制作而成,同样应用发酵技术的另一道兰州美食﹣﹣醪糟(又称酒酿)其发酵过程所需的主要微生物是 。

(3)夜幕降临,一些人喜欢在工作一天之后相约好友,饮酒畅聊。但调查显示,酒后驾驶是造成交通事故的重大隐患和第一大“杀手”,喝酒对人体有什么影响?某生物兴趣小组通过探究实验“酒精对水蚤心率的影响”来寻找答案。同学们观察了在体积分数为5%、10%、15%、20%的酒精中水蚤的10秒心跳次数(实验中选取20只个体大小相似和年龄相同的成年水蚤),每组实验均重复3次,取平均值,将得到的数据列表如下:

实验组别

A

B

C

D

E

酒精体积分数

清水

5%酒精

10%酒精

15%酒精

20%酒精

10秒内水蚤心跳次数(平均值)

35

25

20

16

死亡

请回答以下问题:

①你认为该实验的变量是 。

②实验中设置A组的目的是 。

③从实验结论中可以看出,随着酒精体积分数的增大,水蚤的心跳次数逐渐减少,直至死亡。该小组经查阅资料及讨论后认为:酒精会影响人的反应速度,主要是酒精会使人的 系统过度兴奋或受到抑制,从而引发交通事故。

2020年全国中考生物试题分类(21)——生物实验探究(一)

参考答案与试题解析

一.生物实验中常用仪器及其正确操作方法(共1小题)

1.【解答】解:A、观察肾蕨需用放大镜观察孢子囊群和孢子,A错误;

B、青霉属于多细胞大型真菌,用放大镜观察青霉的菌丝和孢子,B正确;

C、胚珠在子房的中间部位,一般用解剖刀或刀片纵向剖开子房即可观察到胚珠的结构,胚珠不是细微结构(胚珠较大),用放大镜观察便可,C正确;

D、在“观察种子的结构”的实验中,用放大镜观察菜豆种子的子叶、胚根、胚芽和胚轴。D正确。

故选:A。

二.探究影响鼠妇分布的环境因素(共2小题)

2.【解答】解:A、实验装置内一侧是湿土,另一侧是干土,实验变量是水分,但是光影响鼠妇的生活,影响、干扰的实验结果。该选项不符合题意。

B、实验装置内一侧是湿土,另一侧是干土,实验变量是水分,说明水分会影响鼠妇的生活。该选项符合题意。

C、实验装置内一侧是湿土并在该侧上盖上纸板,另一侧是干沙,这样实验变量是水分和土质,不符合单一变量原则。该选项不符合题意。

D、实验装置内一侧是湿土,另一侧是干土并在该侧上盖上纸板和玻璃板,这样实验变量是水分和光照,不符合单一变量原则。该选项不符合题意。

故选:B。

3.【解答】解:A、探究“光对鼠妇生活的影响”实验的变量是有无光照,在设计实验时,要给鼠妇提供明亮和黑暗两种环境,A正确;

B、在制作人的口腔上皮细胞临时装片时,需在载玻片上滴一滴浓度为0.9%的生理盐水,由于0.9%生理盐水的浓度与人的组织细胞液的浓度一致,故可以维持细胞的正常形态,不至于细胞因吸水膨胀,也不至于因失水而皱缩,B正确;

C、观察种子的呼吸现象实验中,将燃烧的蜡烛放入装有萌发种子的瓶中蜡烛熄灭,说明呼吸作用消耗了氧,不能证明释放二氧化碳气体,C错误;

D、在探究“种子萌发的环境条件”时,选取自身具备萌发能力的种子均分成甲、乙两组,实验装置如图,甲组具备了种子萌发的条件种子萌发,乙缺乏充足的空气,种子不萌发,因此该实验变量是空气,D正确。

故选:C。

三.探究种子萌发的条件(共13小题)

4.【解答】解:种子萌发所需要的营养物质来自种子自身与土壤肥沃或贫瘠无关,因此,“将颗粒饱满的种子分为甲、乙两组,在25℃左右的温度下分别播种,甲组种在潮湿肥沃的土壤里,乙组种在潮湿贫瘠的土壤里”,这两组种子发芽的情况是“同时发芽”。

故选:D。

5.【解答】解:A、甲组与丁组对照,唯一的变量是空气,因此可以探究的问题是空气影响种子的萌发吗?A正确;

B、乙组和丙组有水分和温度两个变量,所以乙组和丙组不能形成对照实验,B错误;

C、甲组种子具有适宜的温度、适量的水分和充足的空气,所以实验结果的预期是甲组内的种子萌发,C正确;

D、该实验设计的不足之处是种子的数量较少,具有偶然性,D正确。

故选:B。

6.【解答】解:种子的萌发的外界条件为适量的水分、适宜的温度和充足的空气。A中有适量的水分、适宜的温度和充足的空气,符合种子萌发的条件;B中水淹没了种子,缺少空气,种子不能萌发;C中没有水,种子不能萌发;D中温度5℃,温度太低,不适宜种子萌发,因此种子萌发率最高的是A。

故选:A。

7.【解答】解:AD、蚕豆种子见光条件下发芽率是97.1%,不见光条件下发芽率是96.8%,因此蚕豆种子的萌发与光照无关;A错误,D正确

B、苋菜种子见光条件下发芽率是1.8%,不见光条件下发芽率是96.6%,因此苋菜种子在不见光条件下萌发,B错误

C、烟草种子见光条件下发芽率是98.5%,不见光条件下发芽率是2.4%,因此烟草种子在有光的条件下萌发,不应该埋在土壤里,C错误

故选:D。

8.【解答】解:A、第1周,A'、B'两组种子的发芽率为0,不仅受到大蒜芥的影响,还受水分、温度和空气以及自身因素的影响,A错误;

B、根据图示曲线可知,第2~5周,图示虚线表示有大蒜芥条件下对水杨梅、路边青两种本地植物种子发芽影响,时间越长大蒜芥对路边青种子发芽率的影响越显著,B正确;

C、在没有大蒜芥影响时,水杨梅种子发芽率比路边青种子发芽率低,因此与大蒜芥作用的结果无关,C错误;

D、根据图示曲线可知,大蒜芥对路边青种子发芽的抑制作用比对水杨梅的抑制作用大,D错误。

故选:B。

9.【解答】解:种子萌发所需要的营养物质来自种子自身与土壤肥沃或贫瘠无关,因此”将颗粒饱满的豌豆种子均分为甲、乙两组,在适宜的温度下同时分别播种,甲组种在潮湿肥沃的土壤中,乙组种在潮湿贫瘠的土壤中“,这两组种子的发芽状况是两组同时发芽。

故选:C。

10.【解答】解:A由于缺乏一定的水分,种子不萌发;B由于温度太低,种子不萌发;C具有一定的水分、适宜的温度和充足的空气,种子萌发;D缺乏充足的空气,种子不萌发。

故选:C。

11.【解答】解:(1)种子萌发需要的外部条件是充足的空气、适宜的温度、一定的水分。A组莲种子未破除种皮的情况下不能萌发,导致种子缺少空气,说明种子的萌发需要空气。

(2)根据分析可知此实验A、B两组的变量是空气,B、C两组的变量是水分.因此上述表格中有两组对照试验,变量分别是空气、水分.

(3)B和C作为一组对照,实验变量是水分,可以探究的问题是种子的萌发需要水吗?

(4)D不能与A、C均有两个变量是种子数量、空气或种子数量、水分,不符合对照实验变量唯的原则,不能作为对照。

(5)莲子是双子叶植物莲的种子,莲种子萌发所需要的营养物质主要来源于种子的子叶中。

故答案为:

(1)空气

(2)两

(3)种子的萌发需要水吗

(4)种子的数量太少

(5)子叶。

12.【解答】解:(1)种子要萌发,除环境条件以为,还必须满足的自身条件是活的胚种子完整,种子不在休眠期。在实验前选择莴苣种子的时候一般要挑选粒大饱满的,原因是这样的种子胚的结构完整,其中含有较多的营养物质,可使种子萌发时有充足的营养,萌发出的幼苗更茁壮。

(2)表中A与C有温度和空气两个变量,不符合变量唯一原则,所以A与C不能形成对照实验。

(3)D组种子的发芽率:76÷80×100%═95%。

(4)表中C与D是一组以空气为变量对照实验,据表中数据可见:莴苣种子的萌发需要充足的空气。表中E与D是一组以光照为变量对照实验,据表中数据可见:莴苣种子的萌发需要光照。

故答案为:(1)粒大饱满的种子胚的结构完整,其中含有较多的营养物质,可使种子萌发时有充足的营养,萌发出的幼苗更茁壮。

(2)A与C有温度和空气两个变量,不符合变量唯一原则

(3)95%

(4)C与D;光照

13.【解答】解:(1)对照实验又叫单一变量实验,只有一个量不同,其它量皆相同的实验,所以表中的①是20毫升。

(2)种子数量太少,会有偶然性,实验误差较大,实验结果不能说明一般性。所用A、B两组实验均使用了100粒种子而不是用几粒种子来进行实验,目的是避免偶然性,提高实验结论的准确性。

(3)种子萌发的自身条件是要具有完整而有活力的胚,因而虽然具有种子萌发所需的外界条件,第13天后,A组还有2粒种子的胚死亡的种子也不会萌发,此外,处于休眠期的种子也不会萌发。

(4)据表中数据可见:用少许过期感冒清热颗粒溶液培养的种子的萌发数量少于用清水培养的种子的萌发数量,得出的结论是:过期的感冒颗粒会抑制种子的萌发。

(5)做完该实验后对你生活的启示是:生活中过期的药品不能随便丢弃,以免影响植物的生长,甚至会污染环境。

故答案为:(1)20毫升

(2)避免偶然性,提高实验结论的准确性

(3)种子死亡或胚已被破坏或种子正在休眠期

(4)过期的感冒颗粒会抑制种子的萌发

(5)生活中过期的药品不能随便丢弃,以免影响植物的生长,甚至会污染环境

14.【解答】解:(1)探究种子萌发与光是否有关的实验方案:①向两组容器中倒入适量的水,将等量的种子分别放入两组培养皿中;将一组置于有光照的环境中,另一组置于无光环境中,在培养过程中,使两组所处温度、水分、空气状况适宜且相同。因此表中①应为无光,②应为25℃。

(2)1粒种子数量太少,会有偶然性,实验误差较大,实验结果不能说明一般性。因此实验过程中选用10粒种子,而不用1粒,是为了避免偶然因素对实验结果的影响,减少实验的误差。

(3)为探究光的有无对该种子萌发的影响,因此实验的变量是光照,就要以光照(光照或黑暗)为变量设计对照实验,在培养过程中,使两组所处的温度、水分、空气状况都适宜且相同。

(4)实验的结果是:有光照组种子萌发,无光照组种子也萌发。说明光照对种子萌发没有影响。

故答案为:

(1)无光;25

(2)偶然因素对实验结果的影响

(3)光照;相同

(4)没有影响

15.【解答】解:(1)种子萌发应同时具备外界条件和自身条件。为了使实验结果更加准确,从种子自身条件来看应采取的措施是挑选粒大而饱满的种子,这样的种子储存的营养物质多,有利于种子萌发。

(2)C组种子的发芽率═373÷1000×100%═37.3%。

(3)据表中数据可见:在温度为20℃条件下,柴胡种子萌发率最高。据曲线图可见:用浓度为5%的聚乙二醇进行浸种处理,柴胡种子萌发率最高。

(4)细胞必须经过分裂、生长、分化后才能形成组织从而进一步形成器官、生物体。

故答案为:(1)B

(2)37.3

(3)20;5

(4)分化

16.【解答】解:(1)玉米种子萌发时,胚乳提供营养物质,供胚利用萌发。种子萌发的环境条件为一定的水分、适宜的温度和充足的空气。浸种时间不能太长,否则种子会因缺少空气死亡。

(2)对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验。实验中设置清水浸种这一组的目的是形成对照。

(3)对比表中的数据可见:种植前需要用50%的腐熟尿液浸种的是黄瓜种子。

(4)尿液的主要成分是水,还有少量的尿素和无机盐等物质,是一种优质的农家肥。

故答案为:(1)胚乳;空气

(2)形成对照

(3)黄瓜

(4)无机盐

四.测定种子的发芽率(共1小题)

17.【解答】解:种子的发芽率是指发芽的种子数占供检测的种子数的百分比。由于抽测带一定的偶然性,为了避免测试的误差,提高可信度。一般取测试次数的平均值作为测试结果。因重复测3次,故应该取3次的实验的平均值作为测定结果。

故选:D。

五.探究发生在口腔内的化学消化(共7小题)

18.【解答】解:A、水浴保温前分别搅拌试管可使馒头碎屑与唾液充分混合,利于消化作用,是实验现象明显,A正确;

B、1号试管中由于加入的是唾液,在温度适宜的情况下,唾液中的唾液淀粉酶将淀粉分解为麦芽糖,因此滴加碘液后不变蓝色;2号试管中加入的是清水,清水对淀粉没有消化作用,因此滴加碘液后变蓝色,B正确;

C、唾液对淀粉的消化,是由消化液中的消化酶的作用下,将淀粉分解成了麦芽糖,有了新物质生成,这个消化过程属于化学性消化,C错误;

D、唾液淀粉酶消化淀粉最适宜的温度是37℃,但是该实验缺少对照组,不能证明37℃是唾液淀粉酶的最适温度,D正确。

故选:C。

19.【解答】解:A、制作临时装片时,要让盖玻片一侧先接触载玻片上的液滴,然后缓缓盖上,其目的是避免盖玻片下出现气泡,A错误;

B、为了模拟人体口腔内的温度环境,应将试管放在37℃的水中,因为37℃是消化酶发挥作用最适宜的温度,利于淀粉的分解,B正确;

C、“嫁接”实验时,要注意接穗和砧木的形成层紧密结合,而不是韧皮部紧密结合,C错误;

D、对照实验所要探究的条件就是实验的唯一变量,因此“探究光对鼠妇生活的影响”时,应设置明亮潮湿和阴暗潮湿作对照,而不是设置明亮干燥和阴暗潮湿作对照,D错误。

故选:B。

20.【解答】解:AC、①号试管与②号试管唯一不同的变量是有无唾液,因此该实验探究的是唾液对淀粉的消化作用,AC正确;

B、①号试管中颜色不变蓝,原因是淀粉被唾液淀粉酶分解成了麦芽糖,②号试管中清水对淀粉没有分解作用,因此滴加碘液变蓝,B错误;

D、将两支试管都放入37℃的温水中保温5﹣﹣10分钟的目的是模拟口腔温度,在该温度下唾液淀粉酶分解淀粉的能量最强,D正确。

故选:B。

21.【解答】解:AC、1与2若组成一组对照实验,其变量为是否有唾液;1试管中有2ml唾液,2试管中要加入2ml清水。实验结果是1号试管中溶液颜色不变蓝色,2号试管中溶液颜色变蓝色。证明唾液淀粉酶对淀粉有消化作用。AC正确;

B、要探究牙齿的咀嚼、舌的搅拌对馒头的消化作用,就要以牙齿的咀嚼、舌的搅拌为变量设置对照实验,实验中,把馒头切成碎屑是模拟牙齿的咀嚼,搅拌是模拟舌的搅拌;因此,以1、3号试管形成对照实验,除对馒头块不做处理外,加入唾液后还不能进行搅拌,3号试管内的淀粉没有完全分解,因此观察到3号试管的实验现象是变蓝,1号试管不变蓝色。B正确;

D、如果4号试管中A处补全2mL唾液后,不能和2号试管形成一组对照实验,因为有两个变量唾液和温度。D错误。

故选:D。

22.【解答】解:ABC、用试管Ⅰ和试管Ⅱ进行对照,变量是唾液。淀粉遇碘变蓝色,麦芽糖遇碘不会变蓝。Ⅰ号试管不变蓝,因为唾液中含有唾液淀粉酶,在条件适宜的情况下能将淀粉分解为麦芽糖。变蓝的是Ⅱ号。 由此可见:唾液能将淀粉分解了,A正确;BC错误;

D、Ⅱ号和Ⅲ号有唾液和温度两个变量,不能形成对照实验,D错误。

故选:A。

23.【解答】解:1号试管中清水对淀粉没有分解作用,因此滴加碘液变蓝;2号试管中唾液淀粉酶把淀粉全部分解为麦芽糖,因此滴加碘液不变蓝,所以滴加碘液后的现象是1号变蓝,2号不变蓝,此实验说明了唾液对淀粉有消化作用,不能说明水对淀粉有消化作用,故选项A正确。

故选:A。

24.【解答】解:(1)“若B号和D号作为一组对照实验”,变量是唾液有无,除“唾液不同”外,其他条件如馒头大小、温度、处理时间等都相同。因此D号试管中还应加入的物质X是2ml清水。表中所设计的各组实验,没有必要的一组是A组,因为整块馒头还是切碎清水均不能消化。

(2)若要探究唾液对淀粉的消化作用,变量是唾液有无,实验时应选择B组和D组两组编号,因为两组实验除“唾液不同”外,其他条件如馒头大小、温度、处理时间等都相同。

(3)B组和C组对照,以馒头是否切碎为变量形成一组对照实验,目的是探究牙齿的咀嚼和舌的搅拌对淀粉消化的促进作用。

(4)酶的催化作用受温度的影响,在体温下催化作用最强,因此为了更真实地模拟口腔条件,同时利于缩短反应时间,在实验中应将实验装置放在37℃左右的温水中。

故答案为:(1)2毫升清水;A组

(2)B组和D组

(3)馒头是否切碎

(4)37

六.探究光合作用的条件、场所、原料和产物(共24小题)

25.【解答】解:选作实验的植物实验前已经进行了光合作用,里面储存了丰富的有机物(淀粉)。如不除去会对实验结果造成影响。所以,“在做‘绿叶在光下制造有机物’的实验中”,要先将天竺葵放在黑暗处一昼夜的目的是使叶片内的有机物消耗掉,以排除原有有机物对实验的干扰。

故选:A。

26.【解答】解:A、实验前将植物放在暗处一昼夜,这样做的目的是把叶片中原有的淀粉消耗或运走,排除原有淀粉对实验的干扰。这样实验中用碘液检验的淀粉只可能是叶片在实验过程中制造的,而不能是叶片在实验前贮存。A正确;

B、将叶片的一部分用不透光的纸片遮盖起来的目的是为了与叶片光照部分设置一组对照实验。B正确;

C、摘取一片部分遮光的叶片,除去不透光纸后,将叶片放入酒精中隔水加热。酒精逐渐变为绿色溶液,这表明是叶绿素溶于酒精。C正确;

D、遮光部分缺乏光没有进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液后不变蓝色;叶片见光部分能进行光合作用制造了淀粉,因此滴加碘液后变蓝色。D错误。

故选:D。

27.【解答】解:A、实验前,图甲用黑纸片把叶片的一部分从上、下两面遮盖起来,设置以光照为变量的对照实验,而不是只遮盖上部分,A错误;

B、乙为了使叶片脱色,①中的酒精能溶解叶绿素,而且酒精是易燃、易挥发的物质,直接加热容易引起燃烧发生危险,B正确;

C、图丙中,在一定范围内试管与白炽灯的距离越近,光照强度越强,单位时间内产生的气泡数目越多,C正确;

D、萌发的种子进行呼吸作用,产生二氧化碳,所以图丁瓶中换成煮熟的种子,观察不到澄清的石灰水变浑浊的现象,D正确。

故选:A。

28.【解答】解:A、选作实验的植物实验前已经进行了光合作用,里面储存了丰富的有机物(淀粉)。如不除去会对实验结果造成影响。所制作前将盆栽天竺葵放到黑暗处一昼夜的目的是将叶片中原有的淀粉运走耗尽,A正确;

B、制作过程中对字母“M”的区域进行遮光处理,字母“M”以外的区域见光,B错误;

C、叶绿素难溶于水而易溶于酒精,在叶片脱色过程中,酒精的作用是溶解叶绿素,C正确;

D、“M”以外的区域有光能进行光合作用制造了淀粉,因此滴加碘液后变蓝色;字母“M”区域缺乏光没有进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液后不变蓝色,D正确。

故选:B。

29.【解答】解:A、甲装置中是清水,不能吸收二氧化碳,乙装置中就要装入能够吸收二氧化碳的氢氧化钠溶液,与甲组形成对照实验,所以上述实验中探究的变量是二氧化碳。A正确;

B、实验前,应将甲、乙装置中的天竺葵在黑暗处放置一昼夜,目的是让天竺葵消耗掉叶片中原有的淀粉,以免影响实验结果的可靠性。B错误;

C、酒精能溶解叶绿素,而且酒精是易燃、易挥发的物质,直接加热容易引起燃烧发生危险。使用水对酒精进行加热,起到控温作用,以免酒精燃烧发生危险。C正确;

D、乙装置内的二氧化碳被氢氧化钠吸收了,缺乏二氧化碳不能进行光合作用制造制造淀粉,因此加碘不变蓝;甲装置内有二氧化碳能进行光合作用制造淀粉,因此加碘变蓝,说明二氧化碳是光合作用必需的原料。D正确。

故选:B。

30.【解答】解:A、甲装置a中的氢氧化钠吸收二氧化碳,瓶内的绿色部分与瓶外的绿色部分形成以二氧化碳为变量的对照试验;瓶外的见光与遮光部分形成以光照为变量的对照试验;可见甲装置可探究光合作用的原料是二氧化碳、条件是光,A正确;

B、光照几个小时后把叶片放入盛有酒精的烧杯中,隔水加热,使叶片含有的叶绿素溶解到酒精中至叶片变成黄白色。B正确;

C、萌发的种子呼吸作用十分旺盛,通过呼吸作用产生大量二氧化碳,二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,所以丙装置观察到的现象是澄清的石灰水变浑浊,C正确;

D、萌发的种子进行呼吸作用,消耗瓶中的氧气,所以燃烧的蜡烛熄灭,D错误。

故选:D。

31.【解答】解:A、作实验的植物实验前已经进行了光合作用,里面储存了丰富的有机物(淀粉)。如不除去会对实验结果造成影响。所以“探究绿叶在光下制造有机物”实验中,将天竺葵暗处理一昼夜的目的是通过呼吸作用消耗叶片原有淀粉,A正确;

B、叶片的一部分遮光,一部分不遮光,这是为了设置对照实验,变量是光照,目的是看看叶片遮光部分和没有遮光部分是不是都能制造淀粉,B正确;

C、把叶片放入盛有酒精的小烧杯中,隔水加热,使叶片中的叶绿素溶解到酒精中,C正确;

D、淀粉遇到碘液变蓝色,没有遮光的部分能进行光合作用产生淀粉,遮光的部分不能进行光合作用产生淀粉,所以滴加碘液染色后,叶片的遮光部分不变蓝色,D错误。

故选:D。

32.【解答】解:A、酒精能溶解叶绿素,而且酒精是易燃、易挥发的物质,直接加热容易引起燃烧发生危险。使用水对酒精进行加热,起到控温作用,以免酒精燃烧发生危险。因此对叶片进行酒精脱色时,一般采用把酒精放在小烧杯内隔水加热的方法,直到叶片变成变成黄白色,酒精变为绿色,A正确;

B、氢氧化钠溶液能吸收二氧化碳,甲叶片浅色表示不变蓝,甲图中的装置由于缺少二氧化碳而不能进行光合作用,乙叶片深色部分表示变蓝,表示乙叶片进行光合作用,因此甲中液体是氢氧化钠溶液,乙中液体是清水,B错误;

C、乙叶片见光(未遮盖)部分遇碘变蓝色,说明淀粉是光合作用的产物;叶片遮光部分,遇碘不变蓝色,说明光是绿色植物制造有机物不可缺少的条件,C正确;

D、丁装置天竺葵的银边不含叶绿素,实验的现象是银边处没有变蓝,说明银边处不能正常进行光合作用,因此实验现象说明叶片不含叶绿素的部分不能产生淀粉,D正确。

故选:B。

33.【解答】解:A、选作实验的植物实验前已经进行了光合作用,里面储存了丰富的有机物(淀粉)。如不除去会对实验结果造成影响。所以把盆栽的天竺葵放黑暗处一昼夜目的是为了耗尽叶片中的淀粉。这样实验中用碘液检验的淀粉只可能是叶片在实验过程中制造的,而不能是叶片在实验前贮存,A错误;

B、叶片遮光部分缺乏光没有进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液后叶片不变蓝色,还是黄白色;叶片见光部分能进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液后叶片后变蓝色。所以实验证明了光是光合作用的条件、淀粉是光合作用的产物,B正确;

C、用酒精隔水加热的目的是为了脱去叶片中的叶绿素,这样可以避免受到叶绿素的颜色干扰,使实验现象更明显,不是溶解叶绿体,C错误;

D、叶片见光部分能进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液后变蓝色;遮光部分缺乏光没有进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液后不变蓝色,D错误。

故选:B。

34.【解答】解:(1)植物进行光合作用的场所是叶绿体。制作黑藻细胞临时装片时,先在载玻片的中央滴加了一滴清水,目的是维持细胞对的正常形态。

(2)据图可见:当碳酸氢钠溶液浓度为0.5%时,溶解氧浓度最高,说明在酸氢钠溶液浓度为0.5%时,制造的有机物最多。

(3)在黑暗的环境中,植物不能进行光合作用,无法产生氧气,但是通过呼吸作用会消耗氧气,所以从第10min开始将A烧杯置于黑暗环境(其它条件不变),一段时间后烧杯内的溶解氧将下降。

故答案为:(1)叶绿体;清水

(2)0.5%

(3)下降;在黑暗的环境中,植物不能进行光合作用,无法产生氧气,但是通过呼吸作用会消耗氧气

35.【解答】解:(1)选用甲、乙两组装置进行对照,氢氧化钠溶液能够吸收二氧化碳,所以甲装置中没有二氧化碳,清水不能吸收二氧化碳,乙装置中有二氧化碳,因此该实验探究二氧化碳是否是光合作用的原料,该实验的变量是二氧化碳。将甲、乙两组装置放在黑暗处一昼夜,移到光下照射3小时,各摘取一片叶子经酒精脱色等处理后滴加碘液,甲装置缺乏二氧化碳,光照下无法进行光合作用,不能产生淀粉,所以处理之后甲装置中的叶片不变色。

(2)若要探究“光是植物光合作用的必需条件”,则光是唯一变量,应选乙丙两组装置进行对照。

(3)相同光照后,将甲、乙、丙三个装置的气体通入澄清石灰水中,甲装置中二氧化碳被氢氧化钠溶液吸收,乙装置中二氧化碳绝大部分被吸收进行光合作用,丙装置不见光只进行呼吸作用,释放大量二氧化碳,所以澄清石灰水浑浊度最高的是丙装置。

(4)蒸腾作用的主要器官是叶片,丁装置叶片较多,蒸腾作用散失的水分多,所以丁、戊装置,放到温暖有阳光的地方数小时后,看到塑料袋内壁水珠较多的是丁装置。水分是由茎中的导管向上运输并由叶片的气孔散失出来的。

故答案为:(1)二氧化碳;二氧化碳;不变色

(2)乙、丙

(3)丙

(4)丁;导管;气孔

36.【解答】解:(1)甲乙装置唯一不同的条件是有无光照,因此该实验的变量是光照。

(2)氧气具有助燃的性质,甲装置试管中收集到的气体,能让即将熄灭的竹签立刻重新燃烧起来,这说明光合作用产生了氧气,氧气是光合作用的产物;并且甲装置有光照能进行光合作用,乙没有产生氧气,没有光照不能进行光合作用,因此也可以得出结论,光是光合作用不可缺少的条件。

(3)为使实验结果更加可靠,可以进行重复实验,这样可以减少误差,避免偶然性。

(4)影响光合作用的环境条件主要有光照强度、温度和二氧化碳浓度等。因此该装置还可用于探究与光合作用有关的其他问题:如水温影响金鱼藻的光合作用吗?水中洒入二氧化碳(加入碳酸氢钠)会影响金鱼藻的光合作用吗?

故答案为:(1)光(或“光照”、“阳光”)

(2)①氧气是光合作用的产物(或“金鱼藻在光下释放了氧气”);②光是光合作用不可缺少的条件(或“金鱼藻只有在光下才能够产生氧气”)

(3)进行重复试验(或“设置重复组”)

(4)水温影响金鱼藻的光合作用吗?(或水中洒入二氧化碳(加入碳酸氢钠)会影响金鱼藻的光合作用吗?)

37.【解答】解:(1)液泡内含有细胞液,溶解着多种物质。所以石榴花花瓣有多种颜色,使花瓣呈现不同颜色的色素物质主要存在于花瓣细胞的液泡中。

(2)传粉和受精完成以后,子房各部分的发育情况为:

根据子房的发育情况可知:种子是由子房内的胚珠发育而来,植物体的一个果实中含有种子的多少取决于一个子房中胚珠的数目的多少。因此,石榴内有许多石榴籽紧紧抱在一起,说明石榴花的子房中有胚珠。

(3)1637年,我国明代科学家宋应星在《论气》中提出“人所食物皆为气所化,故复于气耳”。134年后,英国化学家普里斯特利通过实验证明绿色植物从空气

中吸收养分。化为石榴的“气”是指二氧化碳,该“气”转化为石榴的生理过程是光合作用,其反应式为:二氧化碳+水→叶绿体光能有机物(储存能量)+氧气.

(4)为了证明该“气”不是转化成石榴的唯一原料,某同学用正常生长的小石榴树进行了相关实验:选取一健壮叶片进行如图处理,A部分主叶脉切断,叶的A处就得不到从根运输来的水分了,因此在叶的A、B两处就形成以水分为唯一变量的对照实验组,实验的结果是B部分变蓝,而A部分不变蓝,说明B部分的叶片进行了光合作用制造了淀粉,而A部分因为没有水分,则不能进行光合作用,此对照组证明,植物进行光合作用需要水分.

(5)无论石榴树多高,石榴树的根吸收的水和无机盐通过木质部的导管由下往上运输进入叶片,这是叶片散失另一种“气”时产生的拉力造成的,这种“气”是通过叶片上的的气孔释放到大气中。

故答案为:(1)液泡;

(2)胚珠;

(3)二氧化碳;二氧化碳+水→叶绿体光能有机物(储存能量)+氧气;

(4)不变蓝;变蓝;

(5)导管;气孔。

38.【解答】解:(1)绿色植物利用光提供的能量,在叶绿体中把二氧化碳和水合成了淀粉等有机物,并且把光能转化成化学能,储存在有机物中,这个过程就叫光合作用。光合作用的原料是二氧化碳和水,产物是有机物和氧气,图一中表示二氧化碳的是④,表示氧气的是②,表示有机物的是①,表示水的是③。

(2)叶绿体是光合作用的场所,通过光合作用把光能转化为化学能。保卫细胞内有叶绿体,能进行光合作用。

(3)将叶片上下两面用黑纸片遮盖的目的是设置一组对照实验。这组实验的变量是光。步骤G中,滴加碘液的目的是为了检验光合作用制造的有机物是淀粉。

(4)把叶片放入盛有酒精的小烧杯中,隔水加热的目的是用酒精快速溶解叶片中的叶绿素,叶片变成黄白色。便于观察到淀粉遇碘变蓝的颜色反应;原因是因为酒精是易燃、易挥发的物质,直接加热容易引起燃烧。使用水对酒精进行加热,起到控温作用,以免酒精燃烧发生危险。

故答案为:(1)3水;4二氧化碳;

(2)叶绿体;有

(3)光照;淀粉

(4)溶解叶绿素(或脱色);防止酒精燃烧

39.【解答】解:该实验的方法步骤:暗处理→部分遮光后光照→摘下叶片去掉黑纸片→酒精脱色→漂洗后滴加碘液检验→冲掉碘液观察叶色.

(1)酒精脱色:光照几个小时后把叶片放入盛有2酒精的烧杯中,隔水加热,使叶片含有的叶绿素溶解到酒精中至叶片变成黄白色.叶绿素为绿色,脱色后酒精的颜色会变为绿色;

(2)在叶片上滴加碘液后所看到的现象是:叶片见光(未遮盖)部分,遇碘变蓝色,叶片遮光部分,遇碘不变蓝色;

(3)绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物,并且释放出氧气的过程,叫做光合作用。反应式:二氧化碳+水→叶绿体光淀粉(储存能量)+氧气,此实验验证了光合作用所需的条件是光,制造的有机物主要是淀粉;

(4)绿色植物通过光合作用消耗大气中的二氧化碳,释放氧气(超过了自身对氧的需要),维持生物圈中的二氧化碳和氧气的相对平衡.

故答案为:

(1)绿;

(2)见光;

(3)光;淀粉;

(4)二氧化碳;氧气.

40.【解答】解:(1)许多植物既能进行有性生殖,又能进行无性生殖,如要保持某菊花的优良特性,宜用无性生殖来进行繁殖;如果想培育新品种的菊花,多采用有性生殖方式繁殖。这种特性的意义在于植物物对恶劣的环境有更强的适应能力。

(2)光合作用的原料是二氧化碳和水,增加原料能促进光合作用,制造更多的有机物。为了增产,农民伯伯常把大棚上部的塑料薄膜全部掀开,使之通风。通风的直接作用是增加二氧化碳的浓度,利于增产。温度降低,生物的各项生命活动就会减弱。到了晚上,农民常把塑料大棚掀开一小角,使冷空气进入以降低室温,低温能降低植物的呼吸作用,减少有机物的分解,利于增产。

(3)本实验中光照强度为变量,光照强度的改变可以通过改变光源与烧杯之间的距离来实现。通过观察每分钟产生的气泡数,可以推知金鱼藻的光合作用速率。光合作用释放氧气,因此如图装置产生的气泡中的气体主要是氧气。实验发现,当光源与烧杯的距离从90cm缩短到70cm时,一直未见有气泡释放,原因可能是二氧化碳能溶于水,光合作用缺乏二氧化碳,呼吸作用强度大于或等于光合作用强度,叶肉细胞制造的氧气不能向外释放。

故答案为:(1)植物物对恶劣的环境有更强的适应能力

(2)增加二氧化碳的浓度;降低植物的呼吸作用

(3)每分钟产生的气泡数;二氧化碳能溶于水,光合作用缺乏二氧化碳,呼吸作用强度大于或等于光合作用强度,叶肉细胞制造的氧气不能向外释放。

41.【解答】解:(1)将此装置放到黑暗处一昼夜的目的是让叶片中原有的淀粉运走耗尽,这样滴加碘液后检测到的淀粉都是植物进行光合作用制造的淀粉,而不是原来积累的淀粉。

(2)由分析可知,叶片甲缺少光照,不能制造淀粉,叶片乙缺少二氧化碳,不能制造淀粉,叶片丙能够制造淀粉,故图1滴加碘液后变为蓝色的叶片是丙。

(3)针对图1,得出的实验结论是:光合作用需要光,光合作用需要二氧化碳。故对于大棚里种植的草莓采取增加二氧化碳浓度、延长光照时间、增加光照强度的措施提高产量。

(4)光合作用制造有机物、呼吸作用分解有机物,故该大棚内的草莓要积累有机物,光合作用强度要大于呼吸作用强度,由图可知,光照强度至少应大于N点。

(5)植物具有蒸腾作用,水分以气体的形式通过叶片的气孔散失到大气中。移栽植物时,常在阴天或傍晚进行,并剪去大量枝叶,其目的是为了抑制图3中的B蒸腾作用,保存植物体内的水分,促进植物成活。

故答案为:(1)让叶片中原有的淀粉运走耗尽

(2)丙

(3)增加二氧化碳浓度、延长光照时间、增加光照强度

(4)N

(5)B。

42.【解答】解:(1)图一中,光照是光合作用进行的必要条件,呼吸作用有光无光都能进行,蒸腾作用受光照和湿度等外界条件影响。A点的光照强度是0,二氧化碳吸收量是负值,表明植物只进行呼吸作用和蒸腾作用。

(2)图一中,B点时二氧化碳吸收量是0,表明光合作用吸收二氧化碳和呼吸作用释放二氧化碳的量相等;图二中,5表示光合作用产生的氧气供线粒体利用,6表示呼吸作用产生二氧化碳供叶绿体利用。所以B点时植物叶肉细胞内发生的生理过程,对应的是图二中的 5、6。

(3)图一中,CD段光合作用强度不再增加,说明已经达到了饱和点,说明光合作用受温度、二氧化碳浓度外界因素的影响。

(4)呼吸作用的原料是有机物和氧气,呼吸作用的主要场所在线粒体,呼吸作用的产物是二氧化碳和水,故图二中3、4表示呼吸作用,反应式:有机物+氧气→二氧化碳+水+能量。

(5)光照是光合作用进行的条件,探究叶片在光照下小圆叶片释放氧气的多少,该实验的变量是光照强度,可通过调节与台灯之间的距离来调节光照强度的大小。

(6)该实验的变量是光照强度,除了光照以外其它条件应该相同,故为了保持单一变量,中间盛水的玻璃柱的作用是吸收灯光的热量,避免光照对烧杯内的温度产生影响。

(7)光合作用的强度受光照的影响,光照越强,小圆叶进行光合作用越强,释放的氧气越多,小圆叶上浮的数量越多;相反,光照越弱,小圆叶进行光合作用越若,释放的氧气越少,小圆叶上浮的数量越少。分析可知,通过观测烧杯中单位时间内被抽去气体的小圆形叶片上浮的数量来衡量光合作用的强弱。

故答案为:

(1)呼吸作用和蒸腾作用;

(2)5、6;

(3)温度、二氧化碳浓度;

(4)有机物+氧气→二氧化碳+水+能量;

(5)光照强度;调节与台灯之间的距离;

(6)温度;

(7)数量。

43.【解答】解:(1)无土栽培就是不用土壤,而是依据植物生活所需无机盐的种类和数量的多少,将无机盐按照一定的比例配成营养液,用营养液来培养植物。因此在无土栽培时,营养液给植物提供水和无机盐。

(2)呼吸作用指的是细胞内有机物在氧的参与下被分解成二氧化碳和水,同时释放能量、供生物生命活动的需要的过程。在黑暗条件下,植物只进行呼吸作用,不进行光合作用,线粒体是呼吸作用的场所,叶绿体是光合作用的场所。线粒体呼吸作用吸收氧气释放二氧化碳,图中③表示二氧化碳、④表示氧气。因此在黑暗条件下,图中叶绿体、线粒体吸收或释放气体的过程能够进行的是:④③。

(3)光合作用是绿色植物吸收二氧化碳释放氧气的过程。由图中的实验数据可知:第5组实验中,植物进行6h(小时)光合作用共利用了的二氧化碳量是:3.75×6=22.5(mg)。

(4)呼吸作用是吸收氧气释放二氧化碳的过程,呼吸作用的是实质是分解有机物释放能量。呼吸作用越弱,有机物分解的越少。第1组在5℃条件下,植物释放二氧化碳的速率最低,说明呼吸作用最弱,有机物分解的最少。因此将装置先放在25℃条件下光照12h,然后再放在表内第1组的温度下黑暗处理12h,植物体内积累的有机物最多。

(5)由该实验结果可知,我市南山牧场﹣城步南山生产的萝卜较甜的主要原因是因为白天温度高、光照充分,光合作用旺盛,制造的有机物多;夜间温度低呼吸作用弱,分解的有机物少,有利于糖分的积累。

故答案为:(1)无机盐;(2)④③;(3)22.5;(4)1;(5)白天温度高、光照充分、昼夜温差大

44.【解答】解:(1)在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同以外,其他条件都相同的实验,叫做对照实验。因此对照实验的变量要唯一。

(2)显微镜的放大倍数等于目镜和物镜放大倍数的乘积。使用显微镜观察时,目镜为10×,物镜为10×,则显微镜的放大倍数为10×10=100(倍)。

(3)玉米种子的胚乳中含有淀粉,因此将玉米种子从中央纵向剖开,在剖面上滴加一滴碘酒,胚乳变蓝色。

(4)嫁接属于无性生殖,能保持接穗优良性状,将一段水蜜桃的枝条作为接穗嫁接到毛桃的砧木上,结出的果实是水蜜桃品味。

(5)植物体进行光合作用的场所是叶绿体。主要存在于植物细胞中。

在0﹣6点时,该气体的浓度升高,夜间无光,植物不进行光合作用,因此氧气的浓度不升高。A错误;

6﹣12点时在,该气体的浓度又逐渐减少,而此时有光照,能够进行光合作用,吸收二氧化碳,释放氧气,因此该气体是二氧化碳。图中0点和24点二氧化碳的浓度相等,说明一昼夜密闭容器中的二氧化碳没有减少,即光合作用制造的有机物和呼吸作用分解的有机物相等,没有积累有机物。B错误;

6﹣18时为白天,植物进行光合作用,不断消耗二氧化碳,也能进行呼吸作用,释放二氧化碳,但光合作用的强度大于呼吸作用的强度,所以二氧化碳的浓度逐渐降低,即有机物一直在积累,直到18点,因此18点有机物积累最多,这一天植物进行光合作用的时长是12小时,C、D正确。植物的呼吸作用时时刻刻都在进行,因此E正确。

故答案为:(1)一;

(2)100;

(3)胚乳;

(4)水蜜桃;

(5)①叶绿体;②CDE。

45.【解答】解:(1)空气在进入乙瓶之前需要将空气中的二氧化碳除净,故应在乙瓶之前加甲装置,甲瓶装置的作用是除去空气中的二氧化碳,因此,乙瓶澄清石灰水不变浑浊,因为没有二氧化碳。丁瓶中澄清石灰水变浑浊,因为没萌发的种子进行呼吸作用产生二氧化碳。

(2)为排除叶片中原有的淀粉对实验结果的影响,通常采取的方法是将该实验装置放到黑暗处一昼夜,这样可以将叶片内原有的淀粉通过呼吸作用运走耗尽。

I的b部分是遮光部分,a是见光部分,以光为变量形成了一组对照实验,实验现象是:叶片I的a的绿色部分滴加碘液后变蓝色,说明进行了光合作用;叶片I的b遮光部分滴加碘液后不变蓝色,说明没有进行光合作用。此实验说明了淀粉是光合作用的产物;光是绿色植物制造有机物不可缺少的条件。

(3)①根据图示可知:在0﹣6时,夜间无光,植物不进行光合作用,只进行呼吸作用,不断释放二氧化碳,所以二氧化碳的浓度逐渐升高;而6﹣18时为白天,植物进行光合作用,不断消耗二氧化碳,也能进行呼吸作用,释放二氧化碳,但光合作用的强度大于呼吸作用的强度,所以二氧化碳的浓度逐渐降低;从18﹣24时为黑夜时间,与0﹣6时的情况一样,二氧化碳浓度逐渐升高。因此由图看出,从0时到6时,从18时到24时,温室内二氧化碳含量都在升高,对这一变化解释正确的是这两个时间段的植物基本上在进行呼吸作用。早上6点到傍晚18点,植物进行了一天的光合作用,消耗了大量的二氧化碳,放出氧气,所以18点有机物积累最多。氧气浓度最低的时间6时。

②据图可见:当温度为30℃,二氧化碳含量多;当温度为20℃,二氧化碳含量少。由此可见:在一定范围内,温度越高,小麦的呼吸作用越强。所以要增加小麦产量可以采取的措施是夜晚适当降温。

故答案为:(1)不变浑浊;变浑浊;

(2)①;不变蓝色;淀粉是光合作用的产物;光是绿色植物制造有机物不可缺少的条件;

(3)①小于;18时;6;

②温度越高,小麦的呼吸作用越强;夜晚适当降温。

46.【解答】解:(1)植物细胞叶绿体内含叶绿素,叶绿素能吸收光能。由表中数据可知,香荷芋的叶绿素含量较多,光合速率较高,原因是叶绿素吸收光能为光合作用提供动力。

(2)气孔导度是指气孔开张的程度。气孔的张开与闭合由保卫细胞控制。由表中数据可知,香荷芋的气孔导度高于槟榔芋,香荷芋的蒸腾速率比槟榔芋的高。因此气孔导度与蒸腾速率的关系是气孔导度大,蒸腾速率高。蒸腾作用促进水分的吸收,同时拉动水和无机盐在体内的运输。科研人员在日间某时间段测得表中两种植物的叶片净吸入二氧化碳,原因是在此时间段内,光合作用吸收二氧化碳的量大于呼吸作用释放二氧化碳的量。

(3)某同学利用香荷芋植株探究“植物在光下进行光合作用产生氧气”。实验的变量是有无光照,实验设计思路是:取大小一致、生长旺盛的两个植株,分别罩上密封性良好的透明钟罩,一个放在有光环境中,另一个放在黑暗环境中,几小时后用快要熄灭的卫生香检验是否有氧气产生。根据氧气的助燃性,如果有光环境中的快要熄灭的卫生香燃烧,表明有氧气产生,如果无光环境中的快要熄灭的卫生香不燃烧,表明没有氧气产生。因此实验得出结论是植物在光下进行光合作用产生氧气。

故答案为:(1)叶绿素吸收光能

(2)保卫细胞;气孔导度大,蒸腾速率高;水和无机盐;大于

(3)黑暗;快要熄灭的卫生香

47.【解答】解:(1)图甲表示“绿叶在光下制造淀粉”的实验,用黑纸片把叶片的一部分遮盖起来是为了与叶片光照部分形成对照实验。这样设置后,该实验中的变量是光。目的是看看叶片遮光部分和没有遮光部分是不是都能制造淀粉。因此材料用具中用黑纸片的目的是遮光形成对照实验。

(2)将甲图中叶片光照一段时间后,取下叶片经过脱色、漂洗、滴加碘液,结果显示A处变蓝,B处不变蓝,B被遮光的部分没有光照不能进行光合作用制造淀粉,A未被遮光部分能接受光照,能进行了光合作用制造淀粉。由此得出的结论是绿叶在光下制造淀粉,同时还证明了光是光合作用的必要条件。

(3)乙图是根据桑叶在不同光照强度下二氧化碳吸收相对量的测定值所绘制的曲线,图中MN段植物吸收的二氧化碳低于零表示植物进行呼吸作用强度大于光合作用强度,植物光合作用吸收的二氧化碳小于呼吸作用释放二氧化碳。

(4)由乙图所示:M点时光照强度为0,植物只能进行呼吸作用,若降低环境温度,植物呼吸作用会减弱,释放二氧化碳的量减少,则乙图中二氧化碳的吸收相对量增加,因此乙图中的M点会上移。

(5)光合作用的表达式:二氧化碳+水→叶绿体光能有机物(主要是淀粉储存着能量)+氧气。

故答案为:(1)形成对照实验;

(2)绿叶在光下制造淀粉;光是光合作用的必要条件;

(3)小于;

(4)B;

(5)二氧化碳+水→叶绿体光能有机物(主要是淀粉储存着能量)+氧气。

48.【解答】解:(1)光合作用是绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物,并且释放出氧气的过程。光合作用表达式为:二氧化碳+水→叶绿体光能有机物+氧气。根据光合作用表达式可知:A为二氧化碳,B为叶绿体,C为氧气。绿色植物通过光合作用吸收二氧化碳,释放氧气,有助于维持生物圈中的碳﹣氧平衡。

(2)酒精能溶解叶绿素,而且酒精是易燃、易挥发的物质,直接加热容易引起燃烧发生危险。使用水对酒精进行加热,起到控温作用,以免酒精燃烧发生危险。因此“在‘绿叶在光下制造有机物’的实验中”,把叶片放入酒精中隔水加热的目的是使叶绿素溶于酒精。

(3)根据光合作用表达式可知:光和叶绿体是不可缺少的条件,其中光能供给能量,叶绿体提供光合作用的场所,植物的绿色部位有叶绿体,因此植物能够进行光合作用的部位是所有绿色部分。

故答案为:(1)二氧化碳;叶绿体;氧气;碳﹣氧;

(2)D;

(3)A。

七.探究酒精或烟草浸出液对水蚤心律的影响(共2小题)

49.【解答】解:A、“探究酒精对水蚤心率的影响“的实验是对照实验,因此记录水蚤心率时要重复三次,使实验数据更准确,A正确;

B、制作人的口腔上皮细胞临时装片时,在洁净的载玻片中央滴一滴生理盐水,目的是保持细胞的正常形态,B正确;

C、观察小鱼尾鳍内血液的流动,用浸湿的棉絮将小鱼头部的鳃盖和躯干部包裹起来,观察时经常向棉絮滴加清水,保证小鱼正常的呼吸,C正确;

D、观察叶片的结构用镊子撕取蚕豆叶片的下表皮便于观察到更多的气孔,D错误。

故选:D。

50.【解答】解:(1)面条的主要营养物质是淀粉。淀粉的消化开始于口腔,被唾液淀粉酶初步分解为麦芽糖,在小肠内被彻底分解为葡萄糖。

(2)黄瓜含有丰富的维生素C,可预防坏血病。酿酒要用到酵母菌,酿酒时在无氧的条件下,酵母菌发酵分解葡萄糖能产生酒精。

(3)①对照实验又叫单一变量实验,只有一个量不同,其它量皆相同的实验。只有一个变量,这就是实验中所有探究的问题,是可以改变的量,即酒精溶液的浓度的不同。

②实验中设置A清水组,主要目的是起对照作用。

③由图中可知当酒精的体积分数分别是:清水、5%、10%、15%、20%,对应的水蚤心率分别是35、25、20、16、死亡。表明水蚤心率很容易受到酒精浓度影响,即水蚤心率会随着酒精浓度的增加而减慢。酒精具有麻醉神经系统的作用。当酒精的体积分数达到20%时,水蚤会因为酒精浓度过大,神经系统被完全麻醉而导致心跳停止(心率是0),引起死亡。该小组经查阅资料及讨论后认为:酒精会影响人的反应速度,主要是酒精会使人的神经系统过度兴奋或受到抑制,从而引发交通事故,切忌酒后驾车等。

故答案为:(1)淀粉; 口腔;

(2)维生素C;酵母菌;

(3)①酒精的浓度;②进行对照; ③神经。

同课章节目录