5 琥珀 课件 (共29张PPT)

图片预览

文档简介

第二单元

第5课 琥珀

部编版语文四年级下册

学习目标

1.正确读写本课4生字,认读8个生字,并做摘录笔记。

2.用多种方法理解“约莫、澎湃、前俯后仰、飒飒、黏稠、推测、松脂”等词语在课文中的意思。

3.感知文章的主要内容,并体会文章的叙述顺序。

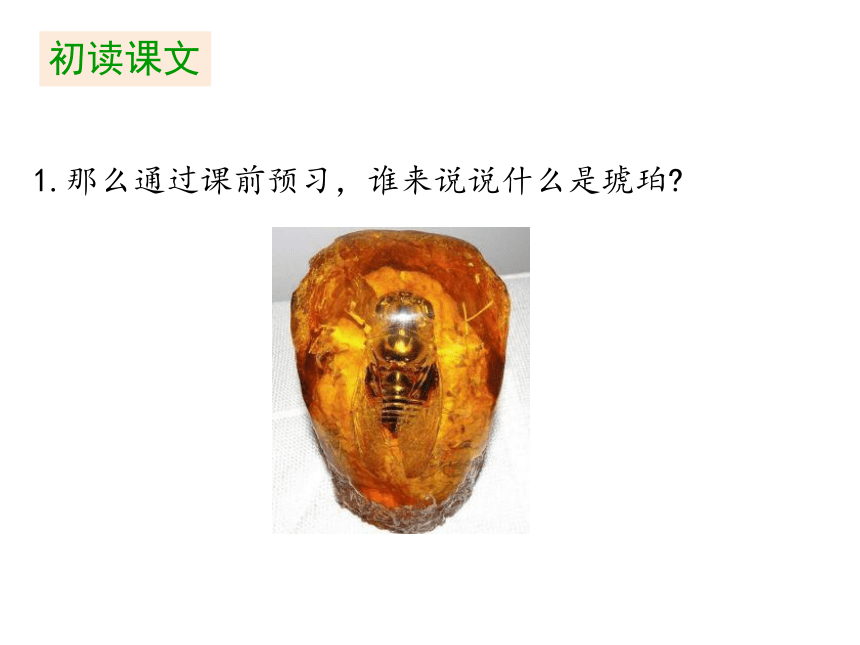

同学们,大家来看这块琥珀,谁能说说它的样子?那这块琥珀是怎样形成的呢?这节课,我们就通过《琥珀》这篇课文来了解一下。

导入新知

琥珀

琥珀,是一种透明的生物化石,树脂滴落,

掩埋在地下千万年,在压力和热力的作用下石

化形成,有的内部包有蜜蜂等小昆虫,奇丽异

常。琥珀大多数由松科植物的树脂石化形成,

故又被称为“松脂化石”。

琥珀的形状多种多样,表面及内部常保留

着当初树脂流动时产生的纹路,内部经常可见

气泡及古老昆虫、动物或植物碎屑。

2016年3月6日,中国科学家发现了至今为止世界上最为古老的琥珀矿石,其年龄在9900万年左右。

认识琥珀

柏吉尔( 1804~1882),德国科学家、科普作家。作品集《乌拉波拉故事集》 等 。本文就选自这本书。从大体上看,本文属于科普小品。但由于以讲故事的形式出现,使本来较为枯燥深奥的科学知识变得如此生动有趣,吸引小读者,所以也有人说《乌拉波拉故事集》是童话。《琥珀》是根据《乌拉波拉故事集》改写的。

简介作者

1.那么通过课前预习,谁来说说什么是琥珀?

初读课文

2.这篇课文围绕“琥珀”,都写了哪些内容?

3.这是一个真实的故事吗?

不是作者亲眼所见,那就只能是——想象。

这个故事确实是科学家想象出来的。那为什么作者在这里不用“想象” 而要用“推测”这个词呢?

你认为作者的证据是什么?

请同学们齐读琥珀的样子。

1.小组研读,合作共学。

科学家就是根据看见的这些真实的事物,想象了一万年前的详细情形,那作者是如何根据那块琥珀的样子推测出琥珀的形成过程呢?请同学们小组研读。

研读课文

2.研读要求:

(1) 把“真实”的部分(琥珀的样子)和前边“想象” 的部分联系起来读,在“想象”部分找出与“真实”对应的句子勾画下来。

(2) 用“根据,推测”或用上“因为……所以……”等关联词语在小组内说一说,作者是如何推测琥珀的形成过程的。

3.通过以上练习,我们知道了这个故事不是凭空想象的,作者写的都是有根据的,是科学的推测。这是科学小品文的一大特点。

(科学性)

4.现代科普作家、文学翻译家顾均正先生说:科学小品文是科学与艺术化合成的结晶体。

请同学们再默读故事,找出文中描写得生动形象的语句与大家分享,并说明原因。

这样描写使文章生动,形象,更具趣味性,富有文学色彩。

(文学性)

1.《琥珀》一文为什么会被放在这一单元里?

请同学们再读读课文,比较一下,在时间的长河里,成千上万只绿翅膀的苍蝇和八只脚的蜘蛛来了又去,都成了过眼烟云,而这两只小虫却永远地留了下来,你有什么感受?

情感迁移

2.那么由这块琥珀你获得了哪些生命的启示? (名言或是事例)

这说明,死和生之间没有严格的界限,生命的价值也不是靠寿命的长短能衡量的。比如说:那些为了今天幸福生活而壮烈牺牲的革命烈士;在有限的生命里,诠释了他生命的意义的雷锋; 5.12地震中舍己救人的谭千秋老师等,虽然他们的生命在那一刻定格,但他们生命的价值却在那一瞬间获得了永恒。

3.老师有几句名言想送给大家。

生命的价值不在于时间的长短,而在于你如何利用它。

谁能以深刻的内容充实每个瞬间,谁就是在无限地延长自己的生命。

人生的价值,并不是用时间,而是用深度去衡量的。

生命苦短,但美德能将它传到遥远的后世。

1.同学们,这一块罕见的琥珀现在就放在博物馆里,你能运用优美的语言,按一定顺序,结合你对生命的理解,为这块琥珀写一份解说词吗?

2.本文是根据德国科学家、科普作家柏吉尔的《乌拉波拉故事集》改写的。

拓展延伸

课堂总结

这块琥珀给科学家们提供了研究的依据。既然在一万年前形成的琥珀里已经有苍蝇和蜘蛛,那么苍蝇和蜘蛛的存在一定有一万年以上了。这是这块琥珀在科学研究上的价值。

课后练习

再见

第5课 琥珀

部编版语文四年级下册

学习目标

1.正确读写本课4生字,认读8个生字,并做摘录笔记。

2.用多种方法理解“约莫、澎湃、前俯后仰、飒飒、黏稠、推测、松脂”等词语在课文中的意思。

3.感知文章的主要内容,并体会文章的叙述顺序。

同学们,大家来看这块琥珀,谁能说说它的样子?那这块琥珀是怎样形成的呢?这节课,我们就通过《琥珀》这篇课文来了解一下。

导入新知

琥珀

琥珀,是一种透明的生物化石,树脂滴落,

掩埋在地下千万年,在压力和热力的作用下石

化形成,有的内部包有蜜蜂等小昆虫,奇丽异

常。琥珀大多数由松科植物的树脂石化形成,

故又被称为“松脂化石”。

琥珀的形状多种多样,表面及内部常保留

着当初树脂流动时产生的纹路,内部经常可见

气泡及古老昆虫、动物或植物碎屑。

2016年3月6日,中国科学家发现了至今为止世界上最为古老的琥珀矿石,其年龄在9900万年左右。

认识琥珀

柏吉尔( 1804~1882),德国科学家、科普作家。作品集《乌拉波拉故事集》 等 。本文就选自这本书。从大体上看,本文属于科普小品。但由于以讲故事的形式出现,使本来较为枯燥深奥的科学知识变得如此生动有趣,吸引小读者,所以也有人说《乌拉波拉故事集》是童话。《琥珀》是根据《乌拉波拉故事集》改写的。

简介作者

1.那么通过课前预习,谁来说说什么是琥珀?

初读课文

2.这篇课文围绕“琥珀”,都写了哪些内容?

3.这是一个真实的故事吗?

不是作者亲眼所见,那就只能是——想象。

这个故事确实是科学家想象出来的。那为什么作者在这里不用“想象” 而要用“推测”这个词呢?

你认为作者的证据是什么?

请同学们齐读琥珀的样子。

1.小组研读,合作共学。

科学家就是根据看见的这些真实的事物,想象了一万年前的详细情形,那作者是如何根据那块琥珀的样子推测出琥珀的形成过程呢?请同学们小组研读。

研读课文

2.研读要求:

(1) 把“真实”的部分(琥珀的样子)和前边“想象” 的部分联系起来读,在“想象”部分找出与“真实”对应的句子勾画下来。

(2) 用“根据,推测”或用上“因为……所以……”等关联词语在小组内说一说,作者是如何推测琥珀的形成过程的。

3.通过以上练习,我们知道了这个故事不是凭空想象的,作者写的都是有根据的,是科学的推测。这是科学小品文的一大特点。

(科学性)

4.现代科普作家、文学翻译家顾均正先生说:科学小品文是科学与艺术化合成的结晶体。

请同学们再默读故事,找出文中描写得生动形象的语句与大家分享,并说明原因。

这样描写使文章生动,形象,更具趣味性,富有文学色彩。

(文学性)

1.《琥珀》一文为什么会被放在这一单元里?

请同学们再读读课文,比较一下,在时间的长河里,成千上万只绿翅膀的苍蝇和八只脚的蜘蛛来了又去,都成了过眼烟云,而这两只小虫却永远地留了下来,你有什么感受?

情感迁移

2.那么由这块琥珀你获得了哪些生命的启示? (名言或是事例)

这说明,死和生之间没有严格的界限,生命的价值也不是靠寿命的长短能衡量的。比如说:那些为了今天幸福生活而壮烈牺牲的革命烈士;在有限的生命里,诠释了他生命的意义的雷锋; 5.12地震中舍己救人的谭千秋老师等,虽然他们的生命在那一刻定格,但他们生命的价值却在那一瞬间获得了永恒。

3.老师有几句名言想送给大家。

生命的价值不在于时间的长短,而在于你如何利用它。

谁能以深刻的内容充实每个瞬间,谁就是在无限地延长自己的生命。

人生的价值,并不是用时间,而是用深度去衡量的。

生命苦短,但美德能将它传到遥远的后世。

1.同学们,这一块罕见的琥珀现在就放在博物馆里,你能运用优美的语言,按一定顺序,结合你对生命的理解,为这块琥珀写一份解说词吗?

2.本文是根据德国科学家、科普作家柏吉尔的《乌拉波拉故事集》改写的。

拓展延伸

课堂总结

这块琥珀给科学家们提供了研究的依据。既然在一万年前形成的琥珀里已经有苍蝇和蜘蛛,那么苍蝇和蜘蛛的存在一定有一万年以上了。这是这块琥珀在科学研究上的价值。

课后练习

再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗词三首

- 2 乡下人家

- 3 天窗

- 4* 三月桃花水

- 口语交际:转述

- 习作:我的乐园

- 语文园地

- 第二单元

- 5 琥珀

- 6 飞向蓝天的恐龙

- 7 纳米技术就在我们身边

- 8* 千年梦圆在今朝

- 口语交际:说新闻

- 习作:我的奇思妙想

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 短诗三首

- 10 绿

- 11 白桦

- 12* 在天晴了的时候

- 语文园地

- 第四单元

- 13 猫

- 14 母鸡

- 15 白鹅

- 习作:我的动物朋友

- 语文园地

- 第五单元

- 16 海上日出

- 17 记金华的双龙洞

- 习作例文

- 习作:游____

- 第六单元

- 18 文言文二则

- 19 小英雄雨来(节选)

- 20* 我们家的男子汉

- 21* 芦花鞋

- 口语交际:朋友相处的秘诀

- 习作:我学会了____

- 语文园地

- 第七单元

- 22 古诗三首

- 23 “诺曼底”号遇难记

- 25* 挑山工

- 24* 黄继光

- 口语交际:自我介绍

- 习作:我的“自画像”

- 语文园地

- 第八单元

- 26 宝葫芦的秘密(节选)

- 27 巨人的花园

- 28* 海的女儿

- 习作:故事新编

- 语文园地