20《古代诗歌五首》课件(5课时)(共102张ppt)

文档属性

| 名称 | 20《古代诗歌五首》课件(5课时)(共102张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-06 10:22:58 | ||

图片预览

文档简介

“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”

——李贺

“黄金台”或“幽州台”成为圣明君主广揽贤才的象征。

登幽州台歌

陈子昂

标题带有“歌”字的诗一般是古乐府诗歌,是古代诗歌的一种体裁。

到了唐代,这些歌词的乐谱虽然早已失传,但是这种形式却相传下来,成为一种没有严格格律,近于五、七言古体诗的诗歌体裁。

关于诗题

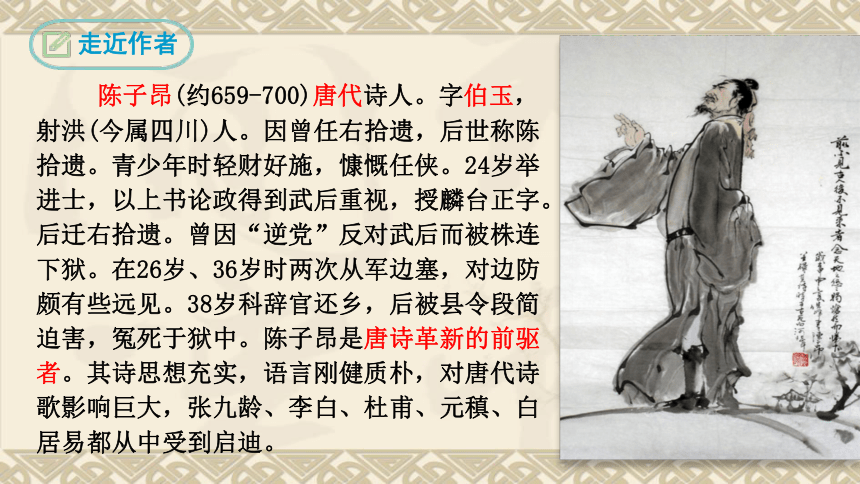

陈子昂(约659-700)唐代诗人。字伯玉,射洪(今属四川)人。因曾任右拾遗,后世称陈拾遗。青少年时轻财好施,慷慨任侠。24岁举进士,以上书论政得到武后重视,授麟台正字。后迁右拾遗。曾因“逆党”反对武后而被株连下狱。在26岁、36岁时两次从军边塞,对边防颇有些远见。38岁科辞官还乡,后被县令段简迫害,冤死于狱中。陈子昂是唐诗革新的前驱者。其诗思想充实,语言刚健质朴,对唐代诗歌影响巨大,张九龄、李白、杜甫、元稹、白居易都从中受到启迪。

走近作者

武则天万岁通天元年(公元696),契丹李尽忠、孙万荣等攻陷营州。武则天委派武攸宜率军征讨,陈子昂在武攸宜幕府担任参谋,随同出征。武为人轻率,少谋略。次年兵败,情况紧急,陈子昂请求遣万人作前驱以击敌,武不允。稍后,陈子昂又向武进言,武不听,反把他降为军曹。诗人接连受到挫折,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上蓟北楼(即幽州台,遗址在今北京西南),慷慨悲吟,写下了《登幽州台歌》。

创作背景

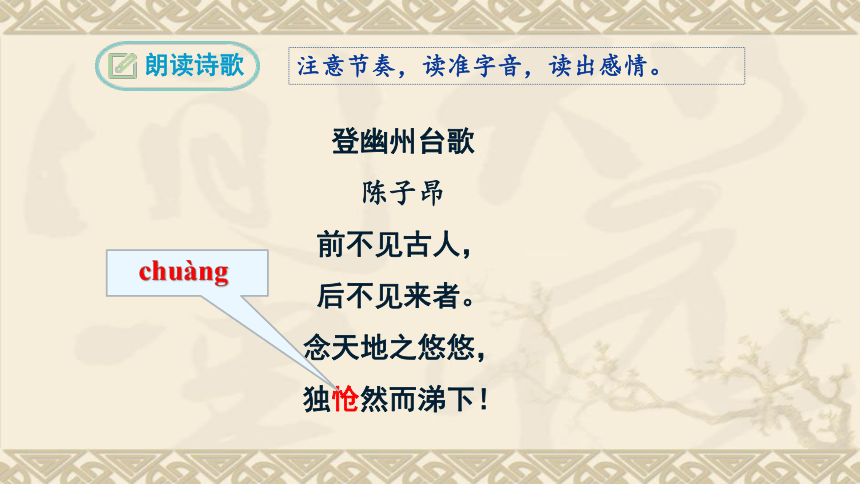

朗读诗歌

注意节奏,读准字音,读出感情。

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,

后不见来者。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下!

chuàng

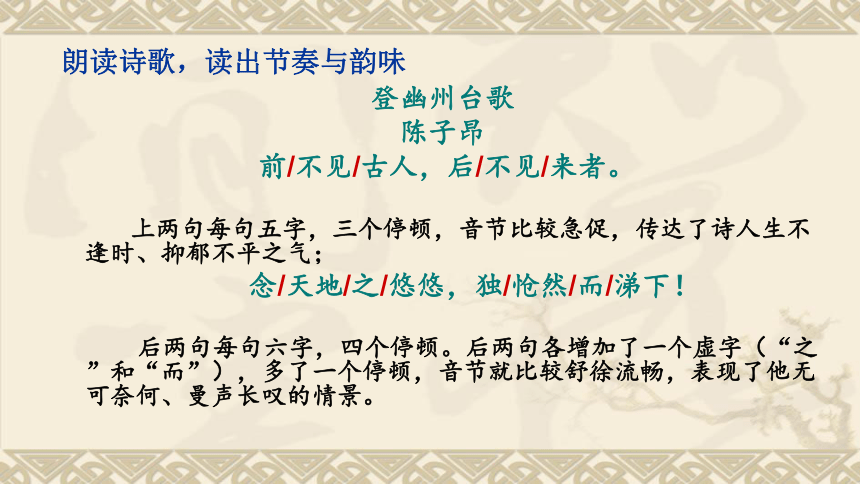

朗读诗歌,读出节奏与韵味

登幽州台歌

陈子昂

前/不见/古人,后/不见/来者。

上两句每句五字,三个停顿,音节比较急促,传达了诗人生不逢时、抑郁不平之气;

念/天地/之/悠悠,独/怆然/而/涕下!

后两句每句六字,四个停顿。后两句各增加了一个虚字(“之”和“而”),多了一个停顿,音节就比较舒徐流畅,表现了他无可奈何、曼声长叹的情景。

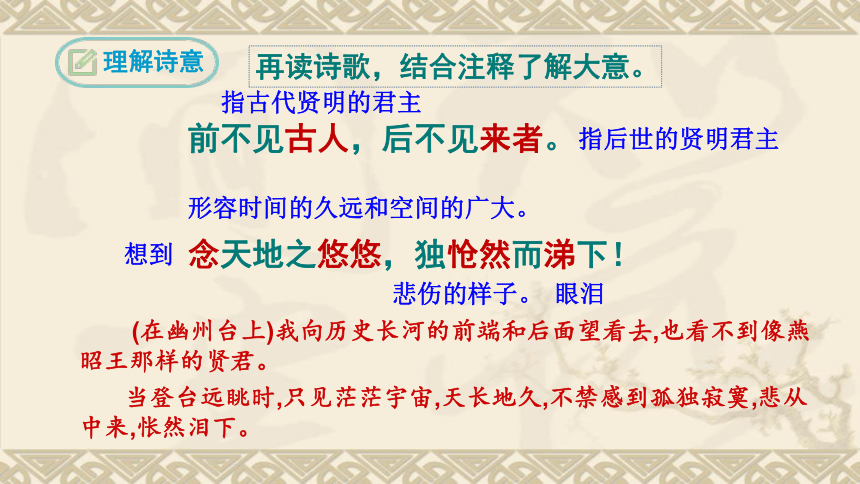

再读诗歌,结合注释了解大意。

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!

形容时间的久远和空间的广大。

眼泪

悲伤的样子。

(在幽州台上)我向历史长河的前端和后面望看去,也看不到像燕昭王那样的贤君。

当登台远眺时,只见茫茫宇宙,天长地久,不禁感到孤独寂寞,悲从中来,怅然泪下。

理解诗意

指古代贤明的君主

指后世的贤明君主

想到

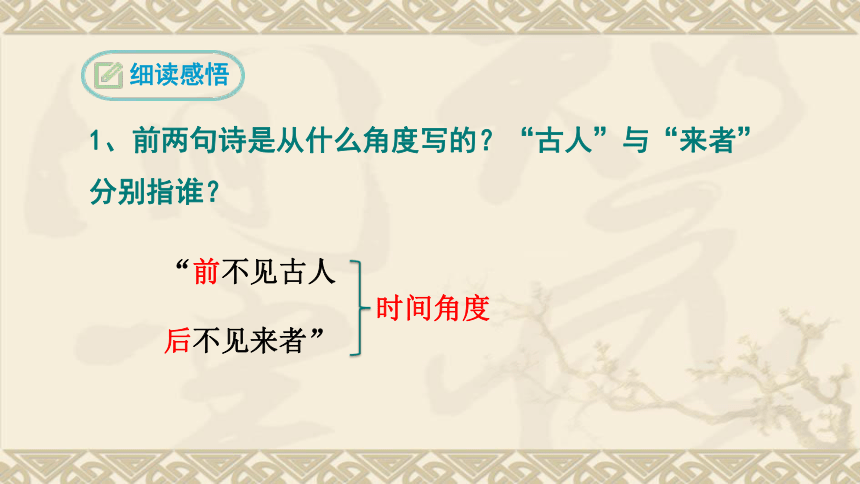

1、前两句诗是从什么角度写的?“古人”与“来者”分别指谁?

“前不见古人

后不见来者”

细读感悟

时间角度

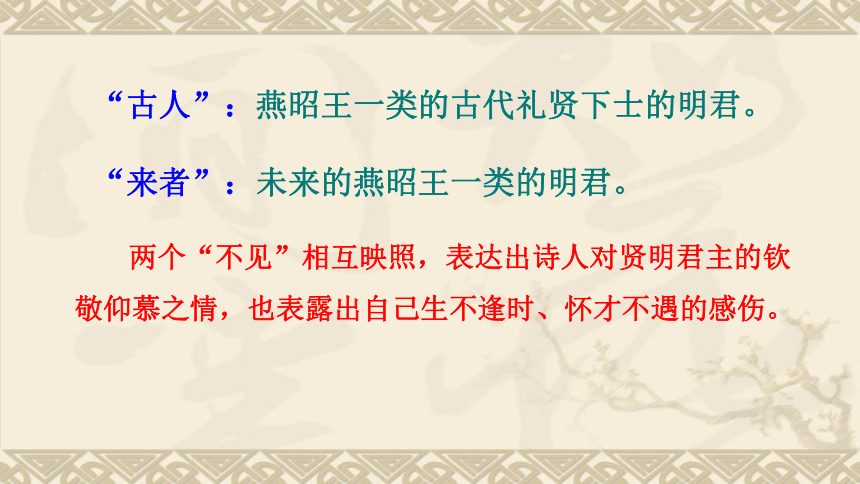

两个“不见”相互映照,表达出诗人对贤明君主的钦敬仰慕之情,也表露出自己生不逢时、怀才不遇的感伤。

“古人”:燕昭王一类的古代礼贤下士的明君。

“来者”:未来的燕昭王一类的明君。

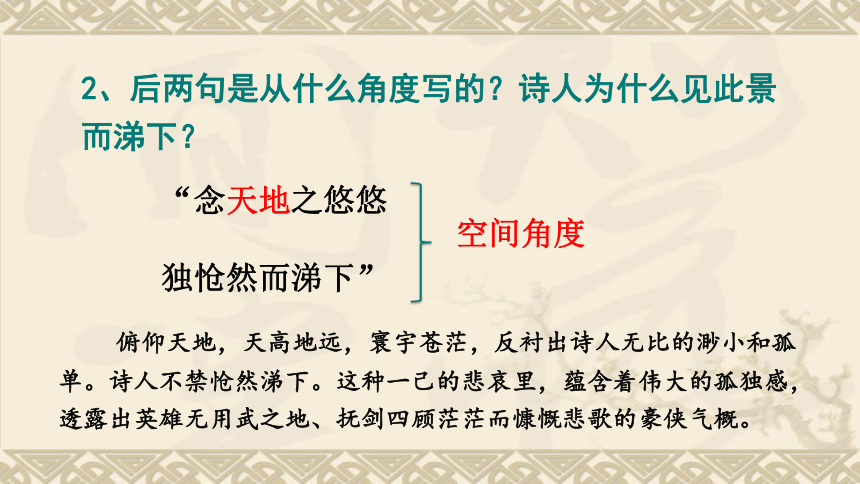

2、后两句是从什么角度写的?诗人为什么见此景而涕下?

“念天地之悠悠

独怆然而涕下”

空间角度

俯仰天地,天高地远,寰宇苍茫,反衬出诗人无比的渺小和孤单。诗人不禁怆然涕下。这种一己的悲哀里,蕴含着伟大的孤独感,透露出英雄无用武之地、抚剑四顾茫茫而慷慨悲歌的豪侠气概。

3、“念天地之悠悠”,你是怎样对“悠悠”一词作出赏析的?

“悠悠”形容时间久远和空间广大。把个人放置到无边宇宙的背景中,使人显得渺小,从而产生一种苍茫孤独感。

诗人怀才不遇、壮志难酬。

对贤明君王的渴盼。

表达人生的孤独感

4、“怆然”表现了诗人怎么样的情怀?

诗人怀才不遇、壮志难酬的感慨以及对赏贤任能的英明君王的渴盼,也表达了人生的孤独感。

这首诗通过描写登楼远眺,凭今吊古所引起的无限感慨,抒发了诗人抑郁已久的悲愤之情,深刻揭示了封建社会中那些怀才不遇的知识分子遭受压抑的境遇。

课堂小结

1、《登幽州台歌》的作者是唐代文学家 ,字 。

2、这是一首吊古伤今、吟咏叹惋的生命悲歌。诗人通过书写登楼远眺

,凭今吊古 的感慨,抒发了 的思想感情。

3、请描绘一下“念天地之悠悠,独怆然而涕下!”这个画面。

怀才不遇

陈子昂

伯玉

答:我登上幽州台眺望远方,思绪万千,想到了过去、现在和未来;看这茫茫宇宙,虽然无边无际,但看不到一个能赏识人才的贤明君主,不禁感到孤单寂寞,悲从中来,怆然流泪了。

课堂练习

4、“念天地之悠悠,独怆然而涕下。”两句诗营造了一种极其特殊的意境。请简要谈谈你对这两句诗的理解

5、这首诗抒发了诗人怎样的思想感情?

把个人置放到广漠无边的宇宙背景中,使个人显得渺小孤寂,从而产生一种苍茫的孤独感。

表现了诗人生不逢时、怀才不遇、不能实现远大政治理想的悲凉、压抑感和孤独感。

登幽州台歌

板书设计

俯仰古今——时间的绵长

登楼眺望——空间的辽阔无垠

独自凭吊——心绪之孤单悲苦

怀才不遇

壮志难酬

五岳

中岳嵩山

西岳华山

东岳泰山

北岳恒山

南岳衡山

泰山,古称东岳,又名岱山、岱岳、岱宗、泰岳、为五岳之首。泰山拔起于齐鲁丘陵之上,长达二百公里。主峰突兀,山势险峻,峰峦层叠,形成“一览众山小”和“群峰拱岱”的高旷气势。泰山多松柏,更显其庄严巍峨葱郁;又多溪泉,故而不乏灵秀与缠绵。缥缈变幻的云雾则使它凭添了几分神秘与深奥。

望 岳

杜甫

杜甫(712-770),字子美,唐代伟大的现实主义诗人,与李白并称“李杜”。曾居长安城南少陵以西,自称少陵野老,世称杜少陵。唐肃宗时,官左拾遗,世又称杜拾遗。后曾在剑南节度使严武幕中任检校工部员外郎,故又有杜工部之称。其诗沉郁顿挫,他的诗歌被公认为“诗史”,他本人被尊称为“诗圣”。有《杜工部集》。代表作有“三吏”(《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》)、“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》)等。

诗人简介:

这首诗是杜甫的早期做作品。唐玄宗开元二十四年(736),年轻的诗人离开了长安,到衮州(今属山东省)去省亲—其父杜闲当时任衮州司马。此后大约三四年内,他一直在山东、河北一带漫游,结交了不少朋友。这首诗就是这期间写的。

诗中热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,也透露了诗人早年的远大抱负,历来被誉为歌咏泰山的名篇。

背景资料

dài

fú

céng

zì

líng

诵读诗歌

望 岳

杜甫

岱宗/夫/如何?齐鲁/青/未了。

造化/钟/神秀,阴阳/割/昏晓。

荡胸/生/曾云,决眦/入/归鸟。

会当/凌/绝顶,一览/众山/小。

liǎo

岱宗:对泰山的尊称。

夫fú:语气助词,舒缓语气。

未:没有。 了:完。

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

泰山到底怎么样?在整个齐鲁大地上,都可以望见它那青翠的山色。

理解诗意:

造化钟神秀, 阴阳割昏晓。

造化:大自然。

钟:汇聚、聚集。

阴阳:山北山南。

大自然把神奇和秀丽都集中于泰山。在同一时间,阳光使山南山北成为亮暗分明的两面。

荡胸生曾云, 决眦入归鸟。

荡胸:心胸摇荡。 曾:同“层”。

决:裂开。眦:眼角。决眦:极力张大眼睛。

入:收入眼底,即看到。

山中层云缭绕使人心胸荡漾,我睁大眼睛似乎还看得见欲归巢的飞鸟。

会当:应当,定要。

凌:登上。

绝顶:最高峰。

会当凌绝顶,一览众山小。

定要登上泰山最高峰,那时将会看到众山都很渺小,尽在眼底。

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

泰山到底是什么样呢?请看,它那苍翠的山色掩映着辽阔无边的齐鲁大地。

此句以距离之远烘托泰山之高

写出了泰山拔地而起,参天耸立的形象 。

(写远望泰山的整体形象)

细读探究:

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

虚实结合,写近望神奇秀丽的景色 和遮天蔽日的形象。

“钟”字意思是集中,运用拟人的修辞手法,生动形象地写出了泰山的神奇秀丽,表达了诗人对泰山的赞美之情。

“割”字,夸张手法,泰山如刀一样把照临的阳光切断,突出了泰山遮天蔽日的形象,更能表现出泰山的高大巍峨。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

此句写出了诗人心情的激荡和眼界的开阔,蕴藏着诗人对祖国河山的热爱和赞美之情。

(写细望泰山的景物、诗人感受 )

夸张和想象

会当凌绝顶,一览众山小。

这是化用孔子的名言:“登泰山而小天下”。

思想感情:这既是诗人想要攀登泰山顶峰的誓言,也是诗人想要攀登人生顶峰的誓言。表现诗人不怕困难、敢于攀登、积极进取的精神和俯视一切的雄心与气概。表现了一种敢于进取、积极向上的人生态度。

哲理角度:只有站得高,才能看的远,只有勇攀高峰才能俯视一切,享受成功后的自豪和喜悦。

1、全诗没有一个“望”字,怎么能说是“望岳”呢?

全诗虽没有一个“望”字,但其实句句都有“望”的意思,而且“望”的角度还不同,“望”贯穿全篇。

合作释疑:

这首诗分别是从什么角度写看泰山的?

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

远望

近望

细望

俯望

作者通过不同角度的描写,立体地勾勒出泰山的壮美。

不怕困难,敢于攀登顶峰,俯视一切的雄心和气概,以及卓然独立、兼济天下的豪情壮志。

2.从这首诗中我们可以望到一个什么样的杜甫?

全诗围绕题目中的望字,通过描绘泰山雄伟磅礴的气势,既赞美了泰山神奇秀丽的景色和泰山高大巍峨的气势,又体现了诗人不怕困难,敢于攀登,俯视一切的雄心和气概及蓬勃向上、积极进取的精神。

课堂小结:

1、杜甫的《望岳》一诗中写远望中泰山的气势的句子是:

2、杜甫的《望岳》一诗中写近望所见泰山神奇秀丽和巍峨高大形象的句子是:

岱宗夫如何,齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

课堂练习:

3、杜甫的《望岳》一诗中写细望之景,突出傍晚云气升腾,飞鸟归林之景的句子是:

4、杜甫的《望岳》一诗中富有人生哲理的句子是:

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

5、“会当凌绝顶,一览众山小”体现了青年杜甫英姿勃发的情怀,读了这千古名句之后,你有什么感受?

(1)这不仅是诗人要登上泰山极顶的誓言,也是诗人决心攀登人生极顶的雄心壮志。

(2)我明白了要想攀登人生顶峰,就一定要有敢于攀登绝顶,俯视一切的不怕困难的雄心壮志。(只有不怕困难,敢于攀登绝顶,才能俯视一切,傲视群雄。)

请你再说出几句富有哲理的诗句。

欲穷千里目,更上一层楼。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

拓展延伸:

拓展延伸:

与“泰山”有关的成语、俗语

人心齐,泰山移;

有眼不识泰山;

重如泰山;

泰山北斗;

泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深。

远望——巍峨高大

近望——神奇秀丽

细望——心胸坦荡

俯望——勇攀绝顶

望岳

不怕困难

勇攀高峰

俯视一切

板书设计:

飞来峰

飞来峰,即浙江绍兴城外的宝林山,唐宋时其上有应天塔,俗称塔山,古代传说此山自琅琊县城东武县(现在山东诸城)飞来,故名。飞来峰在杭州西湖灵隐寺附近。

王安石

登飞来峰

王安石(1021-1086),字介甫,号半山,江西临川(今江西抚州)人,北宋著名的思想家、政治家、文学家、“唐宋八大家”之一。谥号“文”,世称王文公。其诗擅长于说理与修辞,晚年诗风含蓄深沉、深婉不迫,以丰神远韵的风格在北宋诗坛自成一家,世称 “王荆公体”。有《王临川集》、《临川集拾遗》等存世。

诗人简介

写作背景

皇佑二年(1050)夏,他在浙江鄞(yín)县知县任满回江西临川故里时,途经杭州,写下此诗。这首诗是他初涉宦海之作。此时年少气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀,可看作万言书的先声,实行新法的前奏。这一年王安石三十岁。

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

诵读诗歌

登飞来峰

王安石

飞来山上/千寻塔,闻说/鸡鸣/见日升。

不畏/浮云/遮望眼,自缘/身在/最高层。

诵读诗歌

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

寻:古代长度单位,八尺为一寻。

千寻:形容很高。

听说,听到

译文:“我”登上高高的飞来峰,峰顶耸立着千丈高塔,听说每当清晨雄鸡报晓的时候,在塔上就可以看到红日初升。

理解诗意

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

飘浮于空中的云,古人常以它比喻奸邪之臣。

因为

怕,担心

译文:我不怕被漂浮的云彩遮挡住远望的视线,自然是因为我站在山峰塔顶的最高处。

1.第一句“飞来山上千寻塔”运用了什么手法??

“千寻”——夸张手法。

突出了塔之高峻。

赏析诗句

“闻说鸡鸣见日升”是什么样的景象?有何用意?

这句诗巧妙地虚写出在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象。表现了诗人朝气蓬勃、胸怀改革大志、对前途充满信心,成为全诗感彩的基调。

赏析诗句

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

“日升”比喻什么?“浮云”“最高层”各比喻什么?“鸡鸣日出”指代什么?

“日”是帝王的象征。

“浮云”既是实写也是比喻。“故邪臣蔽贤,犹浮云之障日。”浮云是邪臣的代称,诗中比喻当时的保守势力。还可以比喻眼前的困难、障碍、挫折。

“最高层”暗喻政治上的最高决策层。

“鸡鸣日升”的灿烂的图景也是诗人美好前程的象征。

古人常有浮云蔽日、邪臣蔽贤的忧虑,而诗人却加上“不畏”二字的作用是什么?

表现了诗人为实现自己的政治抱负而勇往直前、无所畏惧的进取精神。

名句赏析:不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

蕴含的哲理:只有站得高,才能望得远。人不能只顾眼前利益,应该放眼大局和长远。表现了诗人心中兴奋愉悦的心情和远大的政治抱负。

(王安石的一生都致力于变法革新,他满怀着要改变现实的雄心壮志,希望有一天能施展他治国平天下的雄才伟略。宋神宗时,他致力于政治改革,表现了他勇于革新,不畏众议的精神。)

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

与王之涣的《登鹳雀楼》中的“ ”相似。与杜甫的《望岳》中的“ ”有异曲同工之妙。

欲穷千里目,更上一层楼

会当凌绝顶,一览众山小

此诗借登临飞来峰,表现了诗人高瞻远瞩,立志改革的政治抱负,展现了诗人不畏艰难、为实现理想而勇往直前的积极进取的人生态度。

诗歌主旨

元 日

[宋]?王安石

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

拓展延伸

茅檐长扫静无苔,花木成畦手自栽。

一水护田将绿绕,两山排闼送青来。

书湖阴先生壁

[宋]?王安石

2、《登飞来峰》中蕴含深刻哲理的句子是:

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

课堂练习

1、“飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升”一句采用_______手法,点明飞来峰,千寻塔的高峻陡峭。

夸张

3、“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”两句蕴含着深刻的哲理,请简要说明。

只有站得高,才能看得远,才能不怕阻挠,不被眼前的困难所吓倒。

高山之塔

雄鸡高唱

红日喷薄

写景

充满生机

不畏浮云

身在高层

议论、抒情

抱负不凡

登飞来峰

王安石

只有站得高

才能看得远

(远大理想和抱负)

}

}

}

板书设计

游山西村

陆游

游 山西村

解析题意

山西村:山西边的村子。

游:游玩。

游山西村:到山西村游玩。

陆游(1125—1210),字务观,号放翁。汉族,越州山阴(今浙江绍兴)人,南宋著名诗人。少时受家庭爱国思想熏陶,高宗时应礼部试,为秦桧所黜。孝宗时赐进士出身。中年入蜀,投身军旅生活,官至宝章阁待制。晚年退居家乡。创作诗歌今存九千多首,内容极为丰富。著有《剑南诗稿》、《渭南文集》、《南唐书》、《老学庵笔记》等。

诗人简介

写作背景

此诗作于宋孝宗乾道三年(1167)初春,当时陆游正罢官闲居在家。在此之前,陆游曾任隆兴府(今江西南昌市)通判,因在隆兴二年(1164)积极支持抗金将帅张浚北伐,符离战败后,遭到朝廷中主和投降派的排挤打击,以“交结台谏,鼓唱是非,力说张浚用兵”的罪名,从隆兴府通判任上罢官归里。陆游回到家乡的心情是相当复杂的,苦闷和激愤的感情交织在一起,然而他并不心灰意冷。“慷慨心犹壮” 的爱国情绪,使他在农村生活中感受到希望和光明,并将这种感受倾泻到自己的诗歌创作里。此诗即在故乡山阴(今浙江绍兴市)所作。

游山西村

莫笑农家腊酒浑,

丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,

柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,

衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,

拄杖无时夜叩门。

了解体裁

(七言律诗)

首联

颔联

颈联

尾联

对仗(对偶)

对仗(对偶)

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

游山西村

(南宋) 陆游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

诵读诗歌

游山西村

(南宋) 陆游

莫笑/农家/腊酒浑,丰年/留客/足鸡豚。

山重/水复/疑无路,柳暗/花明/又一村。

箫鼓/追随/春社近,衣冠/简朴/古风存。

从今/若许/闲乘月,拄杖/无时/夜叩门。

hún

tún

guān

zhù

kòu

诵读诗歌

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

首 联

莫:不要。

腊酒:腊月里酿造的酒。

浑:浑浊。

足鸡豚(tún):意思是准备了丰盛的菜肴。足:足够,丰盛。豚,小猪,诗中指猪肉。

不要笑农家腊月里酿的酒浑浊不清,在丰收年景里待客菜肴非常丰盛。

理解诗意

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

颔 联

山重水复:一座座山、一道道水重重叠叠。

柳暗花明:柳色深绿,花色红艳。(暗,深绿;明,红艳)

山峦重叠水流曲折正担心无路可走,柳绿花艳忽然眼前又出现一个山村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

颈 联

箫鼓:吹箫打鼓。

春社:古代把立春后第五个戊日作为春社日,拜祭社公(土地神)和五谷神,祈求丰收。

古风存:保留着淳朴古代风俗。

吹着箫打起鼓春社的日子已经接近,村民们衣冠简朴古代风气仍然保存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

尾 联

若许:如果允许。

闲乘月:空闲时趁着月光来游玩。

无时:没有一定的时间,即随时。

叩(kòu)门:敲门。

今后如果还能乘大好月色出外闲游,我一定拄着拐杖随时来敲你的家门。

“莫笑”二字,道出了诗人对农村淳朴民风的赞赏。写出了农家人热情、淳朴、好客的特点 。

诗句赏析

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

精彩赏析

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

路疑无而实有,景似绝而复现。这里山环水绕,柳暗花明。这两句诗蕴涵着生活的哲理:比喻困境中也往往蕴涵着希望。在遇到挫折,身处逆境时,要充满信心,振作起来,就能摆脱困境,迎来光明和希望。

写乡村民俗古朴。村民淳朴、热情而好客。春社日即将到来,村里忙着迎神赛会,穿着简朴的村民们在迎神的箫鼓中来来往往。

请赏析“箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存”。

请赏析“从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门”。

写诗人的愿望。诗人盼望着以后能够有时间趁月夜出游,随时拄着手杖敲门拜访,恋恋不舍之情溢于言表。一个热爱农村,与农民亲密无间的诗人形象跃然纸 上。

诗歌主旨

这首诗写作者到山西村做客,生动地描画出一幅色彩明丽的农村风光,表达了诗人对农村纯朴民风的陶醉,及对秀丽清新的山村景色和淳朴农村生活的喜爱之情。

?

课堂小结

1、诗句填空。

(1)本诗中写出丰收的年景和农民热情好客的一句是:

(2)描绘乡村社日前夕热闹情景的句子是:

(3)写作者主观心境的句子是:

(4)蕴含生活哲理,比喻困境中往往蕴含着希望的诗句是:

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

课堂练习

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

2、请概括诗人游山西村时的所见所闻。

淳朴的风土人情

优美的景色

村民的热情好客

3、“柳暗花明”流传下来成为一个成语,它现在意思通常指什么?

比喻困境后重新出现转机,看到希望。

.4、古典诗词讲究炼字,首联中的“足”字用得好,请你说说好在哪里?

“足”是“充实,丰盈”的意思,“足”字写出了丰收的年景和村民热情好客的淳朴品质。

5、“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”是广为流传的佳句,你认为人们会在什么情况下引用它?为什么?

(1)面对困境时。

哲理:即不放弃希望,经过努力,一定会有新的出路,进入新的天地。

(2)描绘或赞美山水美景时。因为这两句诗描写了山环水绕、柳暗花明的美丽景色。

板书设计

游山西村

(南宋) 陆游

景色:山重水复 柳暗花明

村民:热情好客 淳朴善良

哲理:坚定信念 勇于开拓

困境中蕴含着希望

己亥杂诗(其二百二十)

(清)龚自珍

九州生气恃风雷,

万马齐喑究可哀。

我劝天公重抖擞,

不拘一格降人才。

己亥杂诗(其五)

(清)龚自珍

已亥是指年份,中国古代以天干地支纪年。

题目的意思是:已亥年写的一首诗。

题解:

龚自珍(1792--1841),字璱(sè)人,号定盦(ān) 清思想家、文学家。浙江仁和(今杭州)人。所作诗文,极力提倡“更法”、“改图”,深刻揭露清王朝统治的腐朽,反映社会阶级矛盾的日益尖锐,洋溢着受国热情。《明良论》、《病梅馆记》等文,和组诗《己亥杂诗》等,皆为其代表作。著有《龚自珍全集》。

他是近代思想启蒙的先驱。被誉为古代的最后一位和近代的最初一位杰出诗人,在中国诗歌史上占有里程碑式的地位。

诗人简介

背景资料

《己亥杂诗》是诗人辞官后的杂诗,作于道光十九年(1839)年。这年是鸦片战争爆发的前一年,英国利用鸦片入侵,清廷分成主战和主和两派。龚自珍越位言事,竭力主战,因而“忤其长官,赋归来”。期间,诗人共写了绝句315首。本诗是其中的第五首,写诗人离京的感受。体裁是七言绝句。

作者写此诗时,心情很不平静,无限哀愁在心头。政治腐败,官场黑暗,诗人的理想抱负无法实现,诗人才愤而辞官。他的辞官不是消极的逃避,不是去寻求自身的安乐,而是要寻求另一种方式继续为国效力,全诗表达了这种感情。

读准字音、读出节奏、读出感情。

己 亥杂诗?

龚自珍?

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

hài

gōng

yín

jí

旧读xiá,与二、四两句同韵。

诵读诗歌

己亥/杂诗

龚自珍

浩荡/离愁/白日/斜,

吟鞭/东指/即/天涯。

落红/不是/无情/物,

化作/春泥/更/护花。

诵读诗歌

读出节奏、读出感情。

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

诗人的马鞭.

吟:吟诗

浩荡:无限。离别京都的愁思浩如水波,也指作者心潮不平。

译文:满怀离愁别绪,在白日西斜的时候告别北京城。吟诗扬鞭,奔向遥远的东方。

理解诗意

落红不是无情物,化作春泥更护花。

落花,诗人自喻。

译文:凋落的花朵并非无情无义之物,化成了春天的泥土愿培育出更多新的鲜花。

比喻国家

理解诗意

1、“浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。”这两句诗表达了诗人怎样的思想感情?

2、赏析名句“落红不是无情物,化作春泥更护花”。

3、这首诗表达了怎样的主题?

细读探究

1、“浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。”这两句诗表达了诗人怎样的思想感情?

一方面,是离别京城、告别好友的忧伤。用“浩荡”、“白日斜”来烘托离愁。“浩荡”写出离愁的深广 ,“白日斜”,以夕阳西沉、暮色苍茫的气氛,强化了诗人离京时的眷恋、怅惘、失落、孤独的种种情怀。同时“白日斜”隐喻当时国势渐颓。

另一方面,是离开令人窒息的黑暗朝廷的喜悦。

总之,这两句诗使离愁别绪和回归的喜悦交织一起。

拟人、比喻,移情于物,以落花自喻,表明作者虽然辞官,但仍会关心国家的前途和命运。充分表达了诗人对新生命的赞美、呵护生命的无私奉献精神和对理想信念的执着追求。

2、请从修辞手法的角度赏析“落红不是无情物, 化作春泥更护花”。

对国家民族的那份执著的忠忱。

不甘于沉沦,为国家民族贡献力量。

探究诗歌的主题:

牺牲自己,培养后人的无私奉献精神。

“落红”的形象,就成了崇高献身精神的象征。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

这首诗抒写了诗人辞官告别寓居多年的京城、回归故里时的复杂心情,既有回归的喜悦,又有离别的愁绪,诗人明知前途困难重重,仍执着地“化作春泥更护花”,表现出积极的人生态度,表示以后仍要有所作为,仍要为国为民尽自己最后一份力量,表现出诗人一生爱国爱民、心忧国家人民的奉献精神。

诗歌主题

“落红不是无情物,化作春泥更护花。”可谓千古名句,写一段话用上此句诗。(50字左右)?

示例:王老师已经退休五年了,还一直做我们的课外辅导,他这种退而不休的精神,正如龚自珍诗句描写的那样:“落红不是无情物,化作春泥更护花”啊!

拓展延伸

1、诗中表现了诗人犹豫孤独和悲壮豪迈复杂心情的诗句是:

2、诗中表现了虽辞官,但仍关心国家前途命运的诗句是:

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

课堂练习

3、请描述诗歌前两句所展现的情景。

浩荡离愁白日斜, 吟鞭东指即天涯。

我满怀惆怅地离开京城,夕阳西下,更增无边的离愁别绪,我举起马鞭向东一指,走向天涯(故乡)。

拟人、比喻,移情于物,以落花自喻,表明作者虽然辞官,但仍会关心国家的前途和命运。充分表达了诗人对新生命的赞美、呵护生命的无私奉献精神和对理想信念的执着追求。

4、请从修辞手法的角度赏析“落红不是无情物, 化作春泥更护花”。

5、阅读下面古诗,完成1—2题。

己亥杂诗

龚自珍

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

(1)试分析首句写“白日斜”的作用。

(2)三、四句包含了诗人的哪些情感?

运用环境描写(点明时间),写出了夕阳西下,黄昏将至的景象,渲染了日暮穷途的氛围,烘托了诗人心中的无限离愁。

对新生命的赞美;呵护生命的无私奉献精神;对理想信念的执着追求。

比喻明志:

己亥杂诗

叙事抒情:离开京城 愁绪万千

无私奉献

不畏困难

落红护花 关心国家

板书设计

——李贺

“黄金台”或“幽州台”成为圣明君主广揽贤才的象征。

登幽州台歌

陈子昂

标题带有“歌”字的诗一般是古乐府诗歌,是古代诗歌的一种体裁。

到了唐代,这些歌词的乐谱虽然早已失传,但是这种形式却相传下来,成为一种没有严格格律,近于五、七言古体诗的诗歌体裁。

关于诗题

陈子昂(约659-700)唐代诗人。字伯玉,射洪(今属四川)人。因曾任右拾遗,后世称陈拾遗。青少年时轻财好施,慷慨任侠。24岁举进士,以上书论政得到武后重视,授麟台正字。后迁右拾遗。曾因“逆党”反对武后而被株连下狱。在26岁、36岁时两次从军边塞,对边防颇有些远见。38岁科辞官还乡,后被县令段简迫害,冤死于狱中。陈子昂是唐诗革新的前驱者。其诗思想充实,语言刚健质朴,对唐代诗歌影响巨大,张九龄、李白、杜甫、元稹、白居易都从中受到启迪。

走近作者

武则天万岁通天元年(公元696),契丹李尽忠、孙万荣等攻陷营州。武则天委派武攸宜率军征讨,陈子昂在武攸宜幕府担任参谋,随同出征。武为人轻率,少谋略。次年兵败,情况紧急,陈子昂请求遣万人作前驱以击敌,武不允。稍后,陈子昂又向武进言,武不听,反把他降为军曹。诗人接连受到挫折,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上蓟北楼(即幽州台,遗址在今北京西南),慷慨悲吟,写下了《登幽州台歌》。

创作背景

朗读诗歌

注意节奏,读准字音,读出感情。

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,

后不见来者。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下!

chuàng

朗读诗歌,读出节奏与韵味

登幽州台歌

陈子昂

前/不见/古人,后/不见/来者。

上两句每句五字,三个停顿,音节比较急促,传达了诗人生不逢时、抑郁不平之气;

念/天地/之/悠悠,独/怆然/而/涕下!

后两句每句六字,四个停顿。后两句各增加了一个虚字(“之”和“而”),多了一个停顿,音节就比较舒徐流畅,表现了他无可奈何、曼声长叹的情景。

再读诗歌,结合注释了解大意。

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!

形容时间的久远和空间的广大。

眼泪

悲伤的样子。

(在幽州台上)我向历史长河的前端和后面望看去,也看不到像燕昭王那样的贤君。

当登台远眺时,只见茫茫宇宙,天长地久,不禁感到孤独寂寞,悲从中来,怅然泪下。

理解诗意

指古代贤明的君主

指后世的贤明君主

想到

1、前两句诗是从什么角度写的?“古人”与“来者”分别指谁?

“前不见古人

后不见来者”

细读感悟

时间角度

两个“不见”相互映照,表达出诗人对贤明君主的钦敬仰慕之情,也表露出自己生不逢时、怀才不遇的感伤。

“古人”:燕昭王一类的古代礼贤下士的明君。

“来者”:未来的燕昭王一类的明君。

2、后两句是从什么角度写的?诗人为什么见此景而涕下?

“念天地之悠悠

独怆然而涕下”

空间角度

俯仰天地,天高地远,寰宇苍茫,反衬出诗人无比的渺小和孤单。诗人不禁怆然涕下。这种一己的悲哀里,蕴含着伟大的孤独感,透露出英雄无用武之地、抚剑四顾茫茫而慷慨悲歌的豪侠气概。

3、“念天地之悠悠”,你是怎样对“悠悠”一词作出赏析的?

“悠悠”形容时间久远和空间广大。把个人放置到无边宇宙的背景中,使人显得渺小,从而产生一种苍茫孤独感。

诗人怀才不遇、壮志难酬。

对贤明君王的渴盼。

表达人生的孤独感

4、“怆然”表现了诗人怎么样的情怀?

诗人怀才不遇、壮志难酬的感慨以及对赏贤任能的英明君王的渴盼,也表达了人生的孤独感。

这首诗通过描写登楼远眺,凭今吊古所引起的无限感慨,抒发了诗人抑郁已久的悲愤之情,深刻揭示了封建社会中那些怀才不遇的知识分子遭受压抑的境遇。

课堂小结

1、《登幽州台歌》的作者是唐代文学家 ,字 。

2、这是一首吊古伤今、吟咏叹惋的生命悲歌。诗人通过书写登楼远眺

,凭今吊古 的感慨,抒发了 的思想感情。

3、请描绘一下“念天地之悠悠,独怆然而涕下!”这个画面。

怀才不遇

陈子昂

伯玉

答:我登上幽州台眺望远方,思绪万千,想到了过去、现在和未来;看这茫茫宇宙,虽然无边无际,但看不到一个能赏识人才的贤明君主,不禁感到孤单寂寞,悲从中来,怆然流泪了。

课堂练习

4、“念天地之悠悠,独怆然而涕下。”两句诗营造了一种极其特殊的意境。请简要谈谈你对这两句诗的理解

5、这首诗抒发了诗人怎样的思想感情?

把个人置放到广漠无边的宇宙背景中,使个人显得渺小孤寂,从而产生一种苍茫的孤独感。

表现了诗人生不逢时、怀才不遇、不能实现远大政治理想的悲凉、压抑感和孤独感。

登幽州台歌

板书设计

俯仰古今——时间的绵长

登楼眺望——空间的辽阔无垠

独自凭吊——心绪之孤单悲苦

怀才不遇

壮志难酬

五岳

中岳嵩山

西岳华山

东岳泰山

北岳恒山

南岳衡山

泰山,古称东岳,又名岱山、岱岳、岱宗、泰岳、为五岳之首。泰山拔起于齐鲁丘陵之上,长达二百公里。主峰突兀,山势险峻,峰峦层叠,形成“一览众山小”和“群峰拱岱”的高旷气势。泰山多松柏,更显其庄严巍峨葱郁;又多溪泉,故而不乏灵秀与缠绵。缥缈变幻的云雾则使它凭添了几分神秘与深奥。

望 岳

杜甫

杜甫(712-770),字子美,唐代伟大的现实主义诗人,与李白并称“李杜”。曾居长安城南少陵以西,自称少陵野老,世称杜少陵。唐肃宗时,官左拾遗,世又称杜拾遗。后曾在剑南节度使严武幕中任检校工部员外郎,故又有杜工部之称。其诗沉郁顿挫,他的诗歌被公认为“诗史”,他本人被尊称为“诗圣”。有《杜工部集》。代表作有“三吏”(《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》)、“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》)等。

诗人简介:

这首诗是杜甫的早期做作品。唐玄宗开元二十四年(736),年轻的诗人离开了长安,到衮州(今属山东省)去省亲—其父杜闲当时任衮州司马。此后大约三四年内,他一直在山东、河北一带漫游,结交了不少朋友。这首诗就是这期间写的。

诗中热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,也透露了诗人早年的远大抱负,历来被誉为歌咏泰山的名篇。

背景资料

dài

fú

céng

zì

líng

诵读诗歌

望 岳

杜甫

岱宗/夫/如何?齐鲁/青/未了。

造化/钟/神秀,阴阳/割/昏晓。

荡胸/生/曾云,决眦/入/归鸟。

会当/凌/绝顶,一览/众山/小。

liǎo

岱宗:对泰山的尊称。

夫fú:语气助词,舒缓语气。

未:没有。 了:完。

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

泰山到底怎么样?在整个齐鲁大地上,都可以望见它那青翠的山色。

理解诗意:

造化钟神秀, 阴阳割昏晓。

造化:大自然。

钟:汇聚、聚集。

阴阳:山北山南。

大自然把神奇和秀丽都集中于泰山。在同一时间,阳光使山南山北成为亮暗分明的两面。

荡胸生曾云, 决眦入归鸟。

荡胸:心胸摇荡。 曾:同“层”。

决:裂开。眦:眼角。决眦:极力张大眼睛。

入:收入眼底,即看到。

山中层云缭绕使人心胸荡漾,我睁大眼睛似乎还看得见欲归巢的飞鸟。

会当:应当,定要。

凌:登上。

绝顶:最高峰。

会当凌绝顶,一览众山小。

定要登上泰山最高峰,那时将会看到众山都很渺小,尽在眼底。

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

泰山到底是什么样呢?请看,它那苍翠的山色掩映着辽阔无边的齐鲁大地。

此句以距离之远烘托泰山之高

写出了泰山拔地而起,参天耸立的形象 。

(写远望泰山的整体形象)

细读探究:

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

虚实结合,写近望神奇秀丽的景色 和遮天蔽日的形象。

“钟”字意思是集中,运用拟人的修辞手法,生动形象地写出了泰山的神奇秀丽,表达了诗人对泰山的赞美之情。

“割”字,夸张手法,泰山如刀一样把照临的阳光切断,突出了泰山遮天蔽日的形象,更能表现出泰山的高大巍峨。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

此句写出了诗人心情的激荡和眼界的开阔,蕴藏着诗人对祖国河山的热爱和赞美之情。

(写细望泰山的景物、诗人感受 )

夸张和想象

会当凌绝顶,一览众山小。

这是化用孔子的名言:“登泰山而小天下”。

思想感情:这既是诗人想要攀登泰山顶峰的誓言,也是诗人想要攀登人生顶峰的誓言。表现诗人不怕困难、敢于攀登、积极进取的精神和俯视一切的雄心与气概。表现了一种敢于进取、积极向上的人生态度。

哲理角度:只有站得高,才能看的远,只有勇攀高峰才能俯视一切,享受成功后的自豪和喜悦。

1、全诗没有一个“望”字,怎么能说是“望岳”呢?

全诗虽没有一个“望”字,但其实句句都有“望”的意思,而且“望”的角度还不同,“望”贯穿全篇。

合作释疑:

这首诗分别是从什么角度写看泰山的?

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

远望

近望

细望

俯望

作者通过不同角度的描写,立体地勾勒出泰山的壮美。

不怕困难,敢于攀登顶峰,俯视一切的雄心和气概,以及卓然独立、兼济天下的豪情壮志。

2.从这首诗中我们可以望到一个什么样的杜甫?

全诗围绕题目中的望字,通过描绘泰山雄伟磅礴的气势,既赞美了泰山神奇秀丽的景色和泰山高大巍峨的气势,又体现了诗人不怕困难,敢于攀登,俯视一切的雄心和气概及蓬勃向上、积极进取的精神。

课堂小结:

1、杜甫的《望岳》一诗中写远望中泰山的气势的句子是:

2、杜甫的《望岳》一诗中写近望所见泰山神奇秀丽和巍峨高大形象的句子是:

岱宗夫如何,齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

课堂练习:

3、杜甫的《望岳》一诗中写细望之景,突出傍晚云气升腾,飞鸟归林之景的句子是:

4、杜甫的《望岳》一诗中富有人生哲理的句子是:

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

5、“会当凌绝顶,一览众山小”体现了青年杜甫英姿勃发的情怀,读了这千古名句之后,你有什么感受?

(1)这不仅是诗人要登上泰山极顶的誓言,也是诗人决心攀登人生极顶的雄心壮志。

(2)我明白了要想攀登人生顶峰,就一定要有敢于攀登绝顶,俯视一切的不怕困难的雄心壮志。(只有不怕困难,敢于攀登绝顶,才能俯视一切,傲视群雄。)

请你再说出几句富有哲理的诗句。

欲穷千里目,更上一层楼。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

拓展延伸:

拓展延伸:

与“泰山”有关的成语、俗语

人心齐,泰山移;

有眼不识泰山;

重如泰山;

泰山北斗;

泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深。

远望——巍峨高大

近望——神奇秀丽

细望——心胸坦荡

俯望——勇攀绝顶

望岳

不怕困难

勇攀高峰

俯视一切

板书设计:

飞来峰

飞来峰,即浙江绍兴城外的宝林山,唐宋时其上有应天塔,俗称塔山,古代传说此山自琅琊县城东武县(现在山东诸城)飞来,故名。飞来峰在杭州西湖灵隐寺附近。

王安石

登飞来峰

王安石(1021-1086),字介甫,号半山,江西临川(今江西抚州)人,北宋著名的思想家、政治家、文学家、“唐宋八大家”之一。谥号“文”,世称王文公。其诗擅长于说理与修辞,晚年诗风含蓄深沉、深婉不迫,以丰神远韵的风格在北宋诗坛自成一家,世称 “王荆公体”。有《王临川集》、《临川集拾遗》等存世。

诗人简介

写作背景

皇佑二年(1050)夏,他在浙江鄞(yín)县知县任满回江西临川故里时,途经杭州,写下此诗。这首诗是他初涉宦海之作。此时年少气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀,可看作万言书的先声,实行新法的前奏。这一年王安石三十岁。

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

诵读诗歌

登飞来峰

王安石

飞来山上/千寻塔,闻说/鸡鸣/见日升。

不畏/浮云/遮望眼,自缘/身在/最高层。

诵读诗歌

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

寻:古代长度单位,八尺为一寻。

千寻:形容很高。

听说,听到

译文:“我”登上高高的飞来峰,峰顶耸立着千丈高塔,听说每当清晨雄鸡报晓的时候,在塔上就可以看到红日初升。

理解诗意

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

飘浮于空中的云,古人常以它比喻奸邪之臣。

因为

怕,担心

译文:我不怕被漂浮的云彩遮挡住远望的视线,自然是因为我站在山峰塔顶的最高处。

1.第一句“飞来山上千寻塔”运用了什么手法??

“千寻”——夸张手法。

突出了塔之高峻。

赏析诗句

“闻说鸡鸣见日升”是什么样的景象?有何用意?

这句诗巧妙地虚写出在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象。表现了诗人朝气蓬勃、胸怀改革大志、对前途充满信心,成为全诗感彩的基调。

赏析诗句

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

“日升”比喻什么?“浮云”“最高层”各比喻什么?“鸡鸣日出”指代什么?

“日”是帝王的象征。

“浮云”既是实写也是比喻。“故邪臣蔽贤,犹浮云之障日。”浮云是邪臣的代称,诗中比喻当时的保守势力。还可以比喻眼前的困难、障碍、挫折。

“最高层”暗喻政治上的最高决策层。

“鸡鸣日升”的灿烂的图景也是诗人美好前程的象征。

古人常有浮云蔽日、邪臣蔽贤的忧虑,而诗人却加上“不畏”二字的作用是什么?

表现了诗人为实现自己的政治抱负而勇往直前、无所畏惧的进取精神。

名句赏析:不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

蕴含的哲理:只有站得高,才能望得远。人不能只顾眼前利益,应该放眼大局和长远。表现了诗人心中兴奋愉悦的心情和远大的政治抱负。

(王安石的一生都致力于变法革新,他满怀着要改变现实的雄心壮志,希望有一天能施展他治国平天下的雄才伟略。宋神宗时,他致力于政治改革,表现了他勇于革新,不畏众议的精神。)

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

与王之涣的《登鹳雀楼》中的“ ”相似。与杜甫的《望岳》中的“ ”有异曲同工之妙。

欲穷千里目,更上一层楼

会当凌绝顶,一览众山小

此诗借登临飞来峰,表现了诗人高瞻远瞩,立志改革的政治抱负,展现了诗人不畏艰难、为实现理想而勇往直前的积极进取的人生态度。

诗歌主旨

元 日

[宋]?王安石

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

拓展延伸

茅檐长扫静无苔,花木成畦手自栽。

一水护田将绿绕,两山排闼送青来。

书湖阴先生壁

[宋]?王安石

2、《登飞来峰》中蕴含深刻哲理的句子是:

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

课堂练习

1、“飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升”一句采用_______手法,点明飞来峰,千寻塔的高峻陡峭。

夸张

3、“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”两句蕴含着深刻的哲理,请简要说明。

只有站得高,才能看得远,才能不怕阻挠,不被眼前的困难所吓倒。

高山之塔

雄鸡高唱

红日喷薄

写景

充满生机

不畏浮云

身在高层

议论、抒情

抱负不凡

登飞来峰

王安石

只有站得高

才能看得远

(远大理想和抱负)

}

}

}

板书设计

游山西村

陆游

游 山西村

解析题意

山西村:山西边的村子。

游:游玩。

游山西村:到山西村游玩。

陆游(1125—1210),字务观,号放翁。汉族,越州山阴(今浙江绍兴)人,南宋著名诗人。少时受家庭爱国思想熏陶,高宗时应礼部试,为秦桧所黜。孝宗时赐进士出身。中年入蜀,投身军旅生活,官至宝章阁待制。晚年退居家乡。创作诗歌今存九千多首,内容极为丰富。著有《剑南诗稿》、《渭南文集》、《南唐书》、《老学庵笔记》等。

诗人简介

写作背景

此诗作于宋孝宗乾道三年(1167)初春,当时陆游正罢官闲居在家。在此之前,陆游曾任隆兴府(今江西南昌市)通判,因在隆兴二年(1164)积极支持抗金将帅张浚北伐,符离战败后,遭到朝廷中主和投降派的排挤打击,以“交结台谏,鼓唱是非,力说张浚用兵”的罪名,从隆兴府通判任上罢官归里。陆游回到家乡的心情是相当复杂的,苦闷和激愤的感情交织在一起,然而他并不心灰意冷。“慷慨心犹壮” 的爱国情绪,使他在农村生活中感受到希望和光明,并将这种感受倾泻到自己的诗歌创作里。此诗即在故乡山阴(今浙江绍兴市)所作。

游山西村

莫笑农家腊酒浑,

丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,

柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,

衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,

拄杖无时夜叩门。

了解体裁

(七言律诗)

首联

颔联

颈联

尾联

对仗(对偶)

对仗(对偶)

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

游山西村

(南宋) 陆游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

诵读诗歌

游山西村

(南宋) 陆游

莫笑/农家/腊酒浑,丰年/留客/足鸡豚。

山重/水复/疑无路,柳暗/花明/又一村。

箫鼓/追随/春社近,衣冠/简朴/古风存。

从今/若许/闲乘月,拄杖/无时/夜叩门。

hún

tún

guān

zhù

kòu

诵读诗歌

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

首 联

莫:不要。

腊酒:腊月里酿造的酒。

浑:浑浊。

足鸡豚(tún):意思是准备了丰盛的菜肴。足:足够,丰盛。豚,小猪,诗中指猪肉。

不要笑农家腊月里酿的酒浑浊不清,在丰收年景里待客菜肴非常丰盛。

理解诗意

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

颔 联

山重水复:一座座山、一道道水重重叠叠。

柳暗花明:柳色深绿,花色红艳。(暗,深绿;明,红艳)

山峦重叠水流曲折正担心无路可走,柳绿花艳忽然眼前又出现一个山村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

颈 联

箫鼓:吹箫打鼓。

春社:古代把立春后第五个戊日作为春社日,拜祭社公(土地神)和五谷神,祈求丰收。

古风存:保留着淳朴古代风俗。

吹着箫打起鼓春社的日子已经接近,村民们衣冠简朴古代风气仍然保存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

尾 联

若许:如果允许。

闲乘月:空闲时趁着月光来游玩。

无时:没有一定的时间,即随时。

叩(kòu)门:敲门。

今后如果还能乘大好月色出外闲游,我一定拄着拐杖随时来敲你的家门。

“莫笑”二字,道出了诗人对农村淳朴民风的赞赏。写出了农家人热情、淳朴、好客的特点 。

诗句赏析

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

精彩赏析

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

路疑无而实有,景似绝而复现。这里山环水绕,柳暗花明。这两句诗蕴涵着生活的哲理:比喻困境中也往往蕴涵着希望。在遇到挫折,身处逆境时,要充满信心,振作起来,就能摆脱困境,迎来光明和希望。

写乡村民俗古朴。村民淳朴、热情而好客。春社日即将到来,村里忙着迎神赛会,穿着简朴的村民们在迎神的箫鼓中来来往往。

请赏析“箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存”。

请赏析“从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门”。

写诗人的愿望。诗人盼望着以后能够有时间趁月夜出游,随时拄着手杖敲门拜访,恋恋不舍之情溢于言表。一个热爱农村,与农民亲密无间的诗人形象跃然纸 上。

诗歌主旨

这首诗写作者到山西村做客,生动地描画出一幅色彩明丽的农村风光,表达了诗人对农村纯朴民风的陶醉,及对秀丽清新的山村景色和淳朴农村生活的喜爱之情。

?

课堂小结

1、诗句填空。

(1)本诗中写出丰收的年景和农民热情好客的一句是:

(2)描绘乡村社日前夕热闹情景的句子是:

(3)写作者主观心境的句子是:

(4)蕴含生活哲理,比喻困境中往往蕴含着希望的诗句是:

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

课堂练习

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

2、请概括诗人游山西村时的所见所闻。

淳朴的风土人情

优美的景色

村民的热情好客

3、“柳暗花明”流传下来成为一个成语,它现在意思通常指什么?

比喻困境后重新出现转机,看到希望。

.4、古典诗词讲究炼字,首联中的“足”字用得好,请你说说好在哪里?

“足”是“充实,丰盈”的意思,“足”字写出了丰收的年景和村民热情好客的淳朴品质。

5、“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”是广为流传的佳句,你认为人们会在什么情况下引用它?为什么?

(1)面对困境时。

哲理:即不放弃希望,经过努力,一定会有新的出路,进入新的天地。

(2)描绘或赞美山水美景时。因为这两句诗描写了山环水绕、柳暗花明的美丽景色。

板书设计

游山西村

(南宋) 陆游

景色:山重水复 柳暗花明

村民:热情好客 淳朴善良

哲理:坚定信念 勇于开拓

困境中蕴含着希望

己亥杂诗(其二百二十)

(清)龚自珍

九州生气恃风雷,

万马齐喑究可哀。

我劝天公重抖擞,

不拘一格降人才。

己亥杂诗(其五)

(清)龚自珍

已亥是指年份,中国古代以天干地支纪年。

题目的意思是:已亥年写的一首诗。

题解:

龚自珍(1792--1841),字璱(sè)人,号定盦(ān) 清思想家、文学家。浙江仁和(今杭州)人。所作诗文,极力提倡“更法”、“改图”,深刻揭露清王朝统治的腐朽,反映社会阶级矛盾的日益尖锐,洋溢着受国热情。《明良论》、《病梅馆记》等文,和组诗《己亥杂诗》等,皆为其代表作。著有《龚自珍全集》。

他是近代思想启蒙的先驱。被誉为古代的最后一位和近代的最初一位杰出诗人,在中国诗歌史上占有里程碑式的地位。

诗人简介

背景资料

《己亥杂诗》是诗人辞官后的杂诗,作于道光十九年(1839)年。这年是鸦片战争爆发的前一年,英国利用鸦片入侵,清廷分成主战和主和两派。龚自珍越位言事,竭力主战,因而“忤其长官,赋归来”。期间,诗人共写了绝句315首。本诗是其中的第五首,写诗人离京的感受。体裁是七言绝句。

作者写此诗时,心情很不平静,无限哀愁在心头。政治腐败,官场黑暗,诗人的理想抱负无法实现,诗人才愤而辞官。他的辞官不是消极的逃避,不是去寻求自身的安乐,而是要寻求另一种方式继续为国效力,全诗表达了这种感情。

读准字音、读出节奏、读出感情。

己 亥杂诗?

龚自珍?

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

hài

gōng

yín

jí

旧读xiá,与二、四两句同韵。

诵读诗歌

己亥/杂诗

龚自珍

浩荡/离愁/白日/斜,

吟鞭/东指/即/天涯。

落红/不是/无情/物,

化作/春泥/更/护花。

诵读诗歌

读出节奏、读出感情。

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

诗人的马鞭.

吟:吟诗

浩荡:无限。离别京都的愁思浩如水波,也指作者心潮不平。

译文:满怀离愁别绪,在白日西斜的时候告别北京城。吟诗扬鞭,奔向遥远的东方。

理解诗意

落红不是无情物,化作春泥更护花。

落花,诗人自喻。

译文:凋落的花朵并非无情无义之物,化成了春天的泥土愿培育出更多新的鲜花。

比喻国家

理解诗意

1、“浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。”这两句诗表达了诗人怎样的思想感情?

2、赏析名句“落红不是无情物,化作春泥更护花”。

3、这首诗表达了怎样的主题?

细读探究

1、“浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。”这两句诗表达了诗人怎样的思想感情?

一方面,是离别京城、告别好友的忧伤。用“浩荡”、“白日斜”来烘托离愁。“浩荡”写出离愁的深广 ,“白日斜”,以夕阳西沉、暮色苍茫的气氛,强化了诗人离京时的眷恋、怅惘、失落、孤独的种种情怀。同时“白日斜”隐喻当时国势渐颓。

另一方面,是离开令人窒息的黑暗朝廷的喜悦。

总之,这两句诗使离愁别绪和回归的喜悦交织一起。

拟人、比喻,移情于物,以落花自喻,表明作者虽然辞官,但仍会关心国家的前途和命运。充分表达了诗人对新生命的赞美、呵护生命的无私奉献精神和对理想信念的执着追求。

2、请从修辞手法的角度赏析“落红不是无情物, 化作春泥更护花”。

对国家民族的那份执著的忠忱。

不甘于沉沦,为国家民族贡献力量。

探究诗歌的主题:

牺牲自己,培养后人的无私奉献精神。

“落红”的形象,就成了崇高献身精神的象征。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

这首诗抒写了诗人辞官告别寓居多年的京城、回归故里时的复杂心情,既有回归的喜悦,又有离别的愁绪,诗人明知前途困难重重,仍执着地“化作春泥更护花”,表现出积极的人生态度,表示以后仍要有所作为,仍要为国为民尽自己最后一份力量,表现出诗人一生爱国爱民、心忧国家人民的奉献精神。

诗歌主题

“落红不是无情物,化作春泥更护花。”可谓千古名句,写一段话用上此句诗。(50字左右)?

示例:王老师已经退休五年了,还一直做我们的课外辅导,他这种退而不休的精神,正如龚自珍诗句描写的那样:“落红不是无情物,化作春泥更护花”啊!

拓展延伸

1、诗中表现了诗人犹豫孤独和悲壮豪迈复杂心情的诗句是:

2、诗中表现了虽辞官,但仍关心国家前途命运的诗句是:

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

课堂练习

3、请描述诗歌前两句所展现的情景。

浩荡离愁白日斜, 吟鞭东指即天涯。

我满怀惆怅地离开京城,夕阳西下,更增无边的离愁别绪,我举起马鞭向东一指,走向天涯(故乡)。

拟人、比喻,移情于物,以落花自喻,表明作者虽然辞官,但仍会关心国家的前途和命运。充分表达了诗人对新生命的赞美、呵护生命的无私奉献精神和对理想信念的执着追求。

4、请从修辞手法的角度赏析“落红不是无情物, 化作春泥更护花”。

5、阅读下面古诗,完成1—2题。

己亥杂诗

龚自珍

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

(1)试分析首句写“白日斜”的作用。

(2)三、四句包含了诗人的哪些情感?

运用环境描写(点明时间),写出了夕阳西下,黄昏将至的景象,渲染了日暮穷途的氛围,烘托了诗人心中的无限离愁。

对新生命的赞美;呵护生命的无私奉献精神;对理想信念的执着追求。

比喻明志:

己亥杂诗

叙事抒情:离开京城 愁绪万千

无私奉献

不畏困难

落红护花 关心国家

板书设计

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读