北京市顺义区2020-2021学年第一学期期末质量监测高一语文试卷含答案

文档属性

| 名称 | 北京市顺义区2020-2021学年第一学期期末质量监测高一语文试卷含答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 77.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-06 17:23:10 | ||

图片预览

文档简介

北京市顺义区2020-2021学年第一学期期末质量监测高一语文试卷

考生须知:

1.本试卷共9页,29道小题,满分150分。考试时间150分钟。

2.在答题卡上准确填写学校名称、姓名、班级和教育ID号。

3.试题答案一律填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。

4.在答题卡上,选择题用2B铅笔作答,其他试题用黑色字迹签字笔作答。

一、本大题共7小题,共21分。

1.

下列词语中,字形和加点字的读音全部都正确的一项是(

)

A.

包扎(zhā)

云蒸霞蔚

尴尬

和蔼可亲

B.

氛围(fēn)

慷慨大度

贪婪

残羹冷炙

C.

踌躇

敛声屏(píng)气

娇嗔

世界嘱目

D.

虔诚

戛(gá)然而止

凛冽

不敢跃雷池一步

B

2.

根据所给的解释,下列各组词语中,加粗字的意思使用的都不是其本义的一项是(

)

A.

可望而不可即

若即若离

解释:即,篆书写作。《说文解字》说“即,即食也”,表示一个人靠近食物,所以,“即”的本义是“靠近”。

B.

杳无音信

信誓旦旦

解释:信,篆书写作。《说文解字》说“信,诚也”,意思是人的言论应当是诚实的,所以,“信”的本义是“言语真实”。

C.

顾名思义

顾影自怜

解释:顾,篆书写作。《说文解字》说“顾,还视也”,“还视”是回头看的意思,所以,“顾”的本义是“回头看”。

D.

才华横溢

物华天宝

解释:华,篆书写作。《说文解字》说“华,荣也”,“荣”指的是草木植物的花,所以,“华”的本义是“花”。

3.

“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”一句中,将属于嗅觉的清香,巧妙比喻为属于听觉的歌声。下列句子中,没有采用这种修辞手法的一项是(

)

A.

月光是隔了树照过来的,高处从生的灌木,落下参差的斑驳的黑影。

B.

风睡林眠,泉边传来的鸟声清晰可闻,就像是被清泉洗濯过的嫩叶。

C.

马蹄声孤独又忧郁地自远至近,洒落在沉默的街上如白色的小花朵。

D.

月光下,那低头思故乡的离愁在湖边浅水里静泊成一叶沉思的小舟。

4.

下列各句中,表达得体的一句是(

)

A.

他是个可怜的孤儿,小时候承蒙我父母照顾,所以现在经常来看望他们。

B.

杨老师年过七旬仍然笔耕不辍,作为他的高足,我们感到既自豪又惭愧。

C.

这篇文章是我刚完成的,无论观点还是文字都不够成熟,请您不吝赐教。

D.

由于路上堵车非常严重,我赶到约定地点的时候,对方早已恭候多时了。

阅读下面的文字,完成下面小题。

钟扬说过,“人不是因为伟大才善梦,而是因为善梦才伟大”。他做的很多事情都着眼于十年、百年,甚至千年,哪怕自己看不到开花结果,也要把种子播撒在大地。中国古代形容社会劳动是“春种,夏长,秋收,冬藏”,每一个阶段_______,周而复始。当前我们有大量空白需要填补,无数未知需要探索,万千新路需要勘测,“春种”具有创新开拓的关键意义。(

)很多人更喜欢急功近利,愿意_______的“短平快”,愿意出现在“秋收”时刻,却惧怕做一个也许看不见收获季节的“春种”人。

今天我们太需要钟扬精神的滋养了!习近平同志曾在《摆脱贫困》一书中阐释过“滴水穿石”的时代哲理:水滴在牺牲的瞬间,虽然未能看见自身的价值和成果,但其价值和成果体现在无数水滴前仆后继的_______之中,体现在终于穿石的成功之中。当每个人都成为这样的“水滴”,我们何愁不能成就历史的成功契机?不计当下,把个人融入民族复兴、国家发展的伟大洪流,这样的人最应该得到社会的尊重,最应该享受时代的荣光。钟扬走了,但精神还在,当这种精神_______,我们的民族也将释放出更澎湃的创造力。

5.

依次填入文中横线的词语,全都恰当的一项是(

)

A.

承前启后

饮鸩止渴

赴汤蹈火

蔚然成风

B.

承前启后

竭泽而渔

粉身碎骨

蔚然成风

C.

承上启下

饮鸩止渴

赴汤蹈火

风靡一时

D.

承上启下

竭泽而渔

粉身碎骨

风靡一时

6.

下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(

)

A.

但是,这更是一个十分艰难的选择。

B.

因而,这又是一个十分艰难的选择。

C.

因而,这更是一个十分艰难的选择。

D.

但是,这又是一个十分艰难的选择。

7.

文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项(

)

A.

每个人都成为这样的“水滴”,我们何愁不能成就历史的成功契机?不计当下,把个人融入民族复兴、国家发展的伟大洪流

B.

当每个人都成为这样的“水滴”,我们何愁不能成就历史的成功契机?不计当下,把个人融入国家发展、民族复兴的伟大洪流

C.

当每个人都成为这样的“水滴”,我们何愁不能造就历史的成功契机?不计当下,把个人融入国家发展、民族复兴的伟大洪流

D.

每个人都成为这样的“水滴”,我们何愁不能造就历史的成功契机?不计当下,把个人融入民族复兴、国家发展的伟大洪流

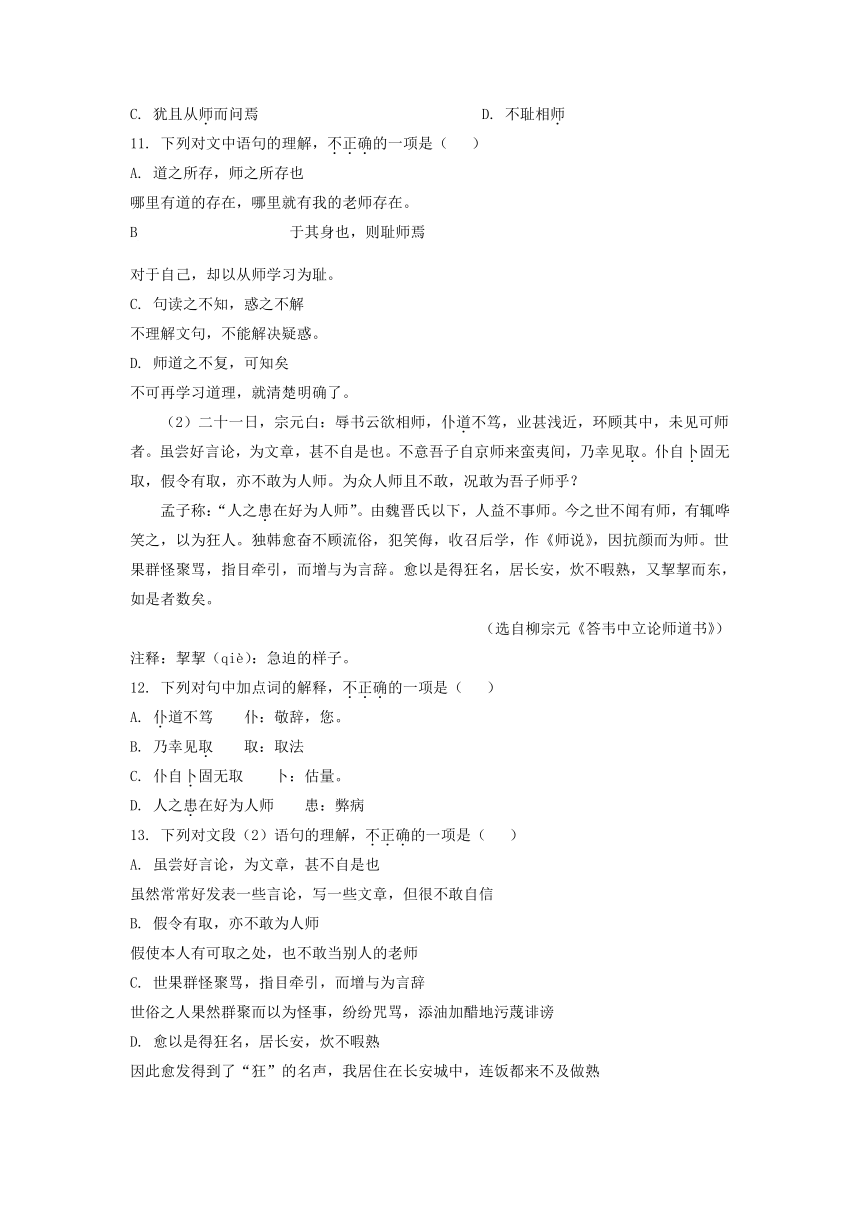

二、本大题共8小题,共25分。

阅读下面两则文言文,完成下面小题。

(1)古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

(选自韩愈《师说》)

8.

下列对句中加点词的解释,不正确的一项是(

)

A.

古之学者必有师

学者:求学的人

B.

今之众人

众人:许多人

C.

授之书而习其句读者

句读:断开句子的知识

D.

君子不齿

不齿:看不起

9.

对下列语句中加点的“其”字的用法和意义,解说不正确的一项是(

)

A.

其闻道也固先乎吾

其:代词,指代“生乎吾前”的人。

B.

其皆出于此乎

其:代词,指代愚人成为愚人的原因。

C.

爱其子,择师而教之

其:代词,可译为“他自己的"。

D.

今其智乃反不能及

其:代词,可译为“他们的”。

10.

下列语句中的“师”字与例句中的“师”字意思和用法相同的一项是(

)

例句:师者,所以传道受业解惑也

A.

吾从而师之

B.

吾师道也

C.

犹且从师而问焉

D.

不耻相师

11.

下列对文中语句的理解,不正确的一项是(

)

A.

道之所存,师之所存也

哪里有道的存在,哪里就有我的老师存在。

B

于其身也,则耻师焉

对于自己,却以从师学习为耻。

C.

句读之不知,惑之不解

不理解文句,不能解决疑惑。

D.

师道之不复,可知矣

不可再学习道理,就清楚明确了。

(2)二十一日,宗元白:辱书云欲相师,仆道不笃,业甚浅近,环顾其中,未见可师者。虽尝好言论,为文章,甚不自是也。不意吾子自京师来蛮夷间,乃幸见取。仆自卜固无取,假令有取,亦不敢为人师。为众人师且不敢,况敢为吾子师乎?

孟子称:“人之患在好为人师”。由魏晋氏以下,人益不事师。今之世不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名,居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。

(选自柳宗元《答韦中立论师道书》)

注释:挈挈(qiè):急迫的样子。

12.

下列对句中加点词的解释,不正确的一项是(

)

A.

仆道不笃

仆:敬辞,您。

B.

乃幸见取

取:取法

C.

仆自卜固无取

卜:估量。

D.

人之患在好为人师

患:弊病

13.

下列对文段(2)语句的理解,不正确的一项是(

)

A.

虽尝好言论,为文章,甚不自是也

虽然常常好发表一些言论,写一些文章,但很不敢自信

B.

假令有取,亦不敢为人师

假使本人有可取之处,也不敢当别人的老师

C.

世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞

世俗之人果然群聚而以为怪事,纷纷咒骂,添油加醋地污蔑诽谤

D.

愈以是得狂名,居长安,炊不暇熟

因此愈发得到了“狂”的名声,我居住在长安城中,连饭都来不及做熟

14.

下列涉及到两则文段的文学常识表述有误的一项是(

)

A.

《师说》中的“说”是古代一种议论说明的文体,如《爱莲说》。

B.

唐代柳宗元与韩愈共同倡导的古文运动,二人并称为“韩柳”。

C.

孟子是战国时期法家代表人物,尊为“亚圣”。

D.

《答韦中立论师道书》中的“书”是指书信。

15.

文段(2)中谈到“今之世不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人”。这种社会现象在文段(1)也有类似的描述,请你找出这句话。

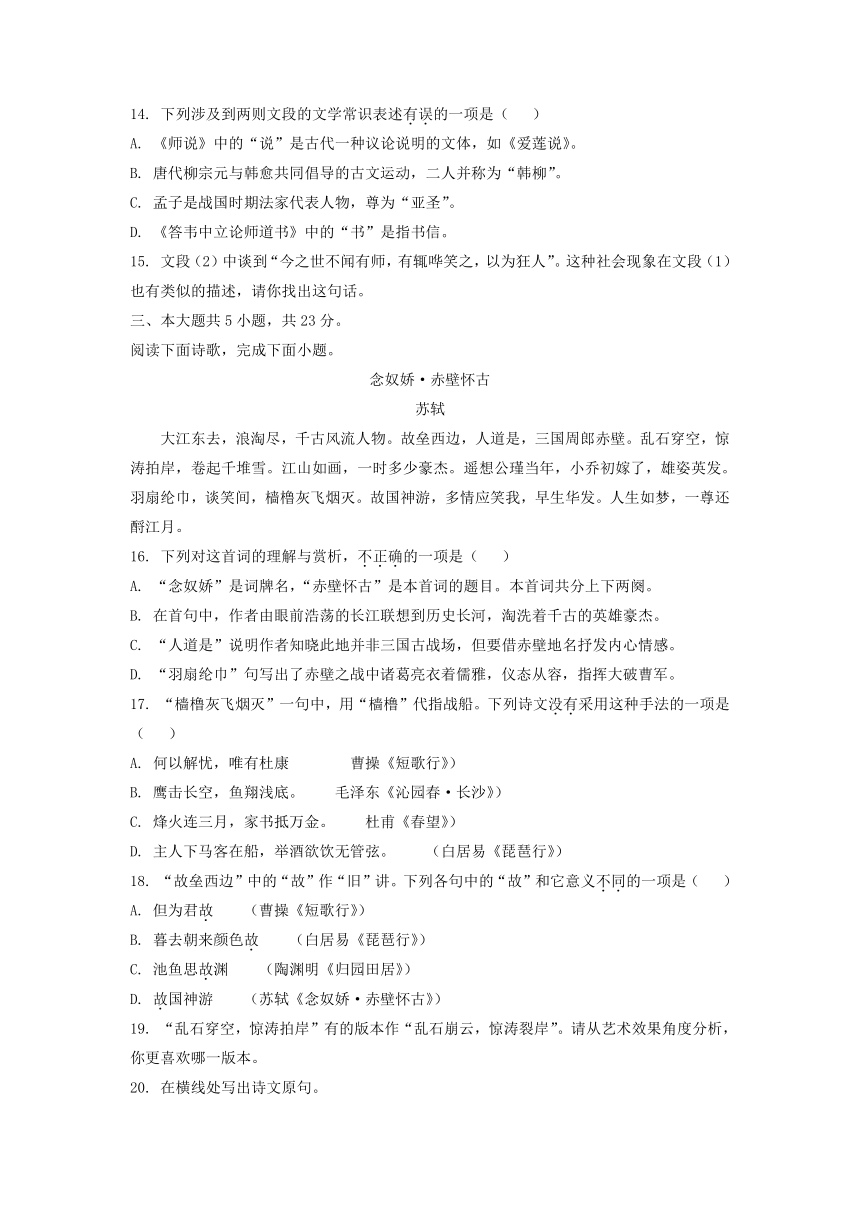

三、本大题共5小题,共23分。

阅读下面诗歌,完成下面小题。

念奴娇·赤壁怀古

苏轼

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。

16.

下列对这首词的理解与赏析,不正确的一项是(

)

A.

“念奴娇”是词牌名,“赤壁怀古”是本首词的题目。本首词共分上下两阕。

B.

在首句中,作者由眼前浩荡的长江联想到历史长河,淘洗着千古的英雄豪杰。

C.

“人道是”说明作者知晓此地并非三国古战场,但要借赤壁地名抒发内心情感。

D.

“羽扇纶巾”句写出了赤壁之战中诸葛亮衣着儒雅,仪态从容,指挥大破曹军。

17.

“樯橹灰飞烟灭”一句中,用“樯橹”代指战船。下列诗文没有采用这种手法的一项是(

)

A.

何以解忧,唯有杜康

曹操《短歌行》)

B.

鹰击长空,鱼翔浅底。

毛泽东《沁园春·长沙》)

C.

烽火连三月,家书抵万金。

杜甫《春望》)

D.

主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

(白居易《琵琶行》)

18.

“故垒西边”中的“故”作“旧”讲。下列各句中的“故”和它意义不同的一项是(

)

A.

但为君故

(曹操《短歌行》)

B.

暮去朝来颜色故

(白居易《琵琶行》)

C.

池鱼思故渊

(陶渊明《归园田居》)

D.

故国神游

(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》)

19.

“乱石穿空,惊涛拍岸”有的版本作“乱石崩云,惊涛裂岸”。请从艺术效果角度分析,你更喜欢哪一版本。

20.

在横线处写出诗文原句。

①指点江山,激扬文字,______。

②月明星稀,________。

③_______________,依依墟里烟。

④______________,使我不得开心颜。

⑤_______________,不尽长江滚滚来。

⑥_______________,犹抱琵琶半遮面。

⑦凭谁问,廉颇老矣,_______________?

⑧君子博学而日参省乎己,_______________。

⑨纵一苇之所如,_______________。

⑩问君能有几多愁,_______________。

四、本大题共3小题,共7分。

阅读下面《乡土本色》中的一段文字,完成下面小题。

乡土本色(节选)

①从基层上看去,中国社会是乡土性的。我说中国社会的基层是乡土性的,那是因为我考虑到从这基层上曾长出一层比较上和乡土基层不完全相同的社会,而且在近百年来更在东西方接触边缘上发生了一种很特殊的社会。这些社会的特性我们暂时不提,将来再说。我们不妨先集中注意那些被称为土头土脑的乡下人。他们才是中国社会的基层。

②我们说乡下人土气,虽则似乎带着几分藐视的意味,但这个土字却用得很好。土字的基本意义是指泥土。乡下人离不了泥土,因为在乡下住,种地是最普通的谋生办法。在我们这片远东大陆上,可能在很古的时候住过些还不知道种地的原始人,那些人的生活怎样,对于我们至多只有一些好奇的兴趣罢了。以现在的情形来说,这片大陆上最大多数的人是拖泥带水下田讨生活的了。我们不妨缩小一些范围来看,三条大河的流域已经全是农业区。而且,据说凡是从这个农业老家里迁移到四围边地上去的子弟,也老是很忠实地守着这直接向土里去讨生活的传统。最近我遇着一位到内蒙旅行回来的美国朋友,他很奇怪的问我:你们中原去的人,到了这最适宜于放牧的草原,依旧锄地播种,一家家划着小小的一方地,种植起来;真象是向土里一钻,看不到其他利用这片地的方法了。我记得我的老师史禄国先生也告诉过我,远在西伯利亚,中国人住下了,不管天气如何,还是要下些种子,试试看能不能种地。——这样说来,我们的民族确是和泥土分不开的了。从土里长出过光荣的历史,自然也会受到土的束缚,现在很有些飞不上天的样子。

③靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。城里人可以用土气来藐视乡下人,但是乡下,“土”是他们的命根。在数量上占着最高地位的神,无疑的是“土地”。“土地”这位最近于人性的神,老夫老妻白首偕老的一对,管着乡间一切的闲事。他们象征着可贵的泥土。我初次出国时,我的奶妈偷偷的把一包用红纸裹着的东西,塞在我箱子底下。后来,她又避了人和我说,假如水土不服,老是想家时,可以把红纸包裹着的东西煮一点汤吃。这是一包灶上的泥土。——我在《一曲难忘》的电影里看到了东欧农业国家的波兰也有这类似的风俗,使我更领略了“土”在我们这种文化里所占和所应当占的地位了。

④农业和游牧或工业不同,它是直接取资于土地的。游牧的人可以逐水草而居,飘忽无定;做工业的人可以择地而居,迁移无碍;而种地的人却搬不动地,长在土里的庄稼行动不得,侍候庄稼的老农也因之象是半身插入了土里,土气是因为不流动而发生的。

⑤直接靠农业来谋生的人是粘着在土地上的。我遇见过一位在张北一带研究语言的朋友。我问他说在这一带的语言中有没有受蒙古语的影响。他摇了摇头,不但语言上看不出什么影响,其他方面也很少。他接着说:“村子里几百年来老是这几个姓,我从墓碑上去重构每家的家谱,清清楚楚的,一直到现在还是那些人。乡村里的人口似乎是附着在土上的,一代一代的下去,不太有变动。”——这结论自然应当加以条件的,但是大体上说,这是乡土社会的特性之一。我们很可以相信,以农为生的人,世代定居是常态,迁移是变态。大旱大水,连年兵乱,可以使一部分农民抛井离乡;即使象抗战这样大事件所引起基层人口的流动,我相信还是微乎其微的。

21.

下列理解和分析,符合原文的一项是(

)

A.

乡土社会是近百年来与东西方接触后产生。

B.

在古代的远东大陆上,原始人就开始种地。

C.

走出黄河流域农业区的子弟仍采取种地谋生。

D.

美国朋友和史禄国的两种说法实质是矛盾的。

22.

下列推断和分析,不符合原文的一项是(

)

A.

东西方有关土地信仰方面有类似的情况。

B.

土地庄稼不能流动,因此农民也很难流动。

C.

乡土社会的特性之一就是人口相对固定。

D.

只有灾害战争才能使农民舍弃以农为生。

23.

近日嫦娥五号从月球带回来2公斤土壤。诸多网友十分关注“月球土壤能不能种菜”这一话题。对此在央视新闻中,专家解释称月球土壤中不含任何有机养分,不能种菜。请你结合《乡土本色》节选片段,解释网友为何关注“月球土壤能不能种菜”这一话题。

五、本大题共4小题,共14分。

阅读下文,完成下面小题。

没有秋虫的地方

叶圣陶

①阶前看不见一茎绿草,窗外望不见一只蝴蝶,谁说是鹁鸽箱里的生活,鹁鸽未必这样枯燥无味呢。

②秋天来了,记忆就轻轻提示道:“凄凄切切的秋虫又要响起来了。”可是一点影响也没有,邻舍儿啼人闹弦歌杂作的深夜,街上轮震石响邪许①并起的清晨,无论你靠着枕头听,凭着窗沿听,甚至贴着墙角听,总听不到一丝秋虫的声息。并不是被那些欢乐的劳困的宏大的清亮的声音淹没了,以致听不出来,乃是这里根本没有秋虫。啊,不容留秋虫的地方!秋虫所不屑居留的地方!

③若是在鄙野的乡间,这时候满耳朵是虫声了。白天与夜间一样地【甲】;一切人物或动或静,都有自得之趣;嫩暖的阳光和轻淡的云影【乙】在场②上。到夜呢,明耀的星月和轻微的凉风看守着整夜,在这境界这时间里唯一足以感动心情的就是秋虫的合奏。它们高低宏细疾徐作歇,仿佛经过乐师的精心【丙】,所以这样地无可批评,踌躇满志。其实它们每一个都是神妙的乐师;众妙毕集,各抒灵趣,哪有不成人间绝响的呢。

④虽然这些虫声会引起劳人的感叹,秋士的伤怀,独客的微喟,思妇的低泣;但是这正是无上的美的境界,绝好的自然诗篇,不独是旁人最欢喜吟味的,就是当境者也感受一种酸酸的麻麻的味道,这种味道在另一方面是非常隽永的。

⑤大概我们所祈求的不在于某种味道,只要时时有点儿味道尝尝,就自诩为生活不空虚了。假若这味道是甜美的,我们固然含着笑来体味它;若是酸苦的,我们也要皱着眉头来辨尝它:这总比淡漠无味胜过百倍。我们以为最难堪而亟欲逃避的,唯有这个淡漠无味!

⑥所以心如槁木不如工愁多感,迷蒙的醒不如热烈的梦,一口苦水胜于一盏白汤,一场痛哭胜于哀乐两忘。这里并不是说愉快乐观是要不得的,清健的醒是不必求的,甜汤是罪恶的,狂笑是魔道的;这里只是说有味远胜于淡漠罢了。

⑦所以虫声终于是足系恋念的东西。何况劳人秋士独客思妇以外还有无量数的人,他们当然也是酷嗜趣味的,当这凉意微逗的时候,谁能不忆起那美妙的秋之音乐?

⑧可是没有,绝对没有!井底似的庭院,铅色的水门汀地,秋虫早已避去惟恐不速了。而我们没有它们的翅膀与大腿,不能飞又不能跳,还是死守在这里。想到“井底”与“铅色”觉得象征的意味丰富极了。

1923年8月31日作

注:①邪许(yé

hǔ):象声词。②场(cháng):晒打粮食平坦空地。

24.

填写在文中【甲】【乙】【丙】三处最恰当的一项是(

)

A.

安静

覆盖

练习

B.

安静

遮盖

练习

C.

安闲

覆盖

训练

D.

安闲

遮盖

训练

25.

下列对文章内容的理解和赏析,不正确的一项是(

)

A.

第一段作者通过所处环境入手,运用象征的手法,通过转鹁鸪箱表达了自身情感。

B.

第二段中“儿啼人闹弦歌杂作、轮震石响”等声音衬托出作者对都市生活的喜爱。

C.

第五段中作者认为生活中的苦味酸味比没有味道好,表达了他积极的人生态度。

D.

本文秋虫为切入点,借物抒情,意蕴丰厚、味道隽永,读之耐人咀嚼,令人深思。

26.

解释第④段中划线句子中“味道”的含义。

27.

阅读全文,概括“没有秋虫的地方”和“有秋虫的地方”各有什么特点,作者是如何描写的。

六、本大题共2小题,共60分。

微写作(10分)从下面两个题目中任选一题,按要求作答。

28.

有人说2020年的年度汉字是“疫”,有人说是“毅”,还有人说“战”。对此你有何看法?请阐述自己的观点。要求:观点明确,言之有据。150字左右。

参考答案

1.B

2.D

3.A

4.C

5.

B

6.

D

7.

C

8.

B

9.

B

10.

C

11.

D

12.

A

13.

D

14.

C

15.

士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。

16.

C

17.

B

18.

A

19.

示例:我更喜欢“乱石穿空,惊涛拍岸”。“乱石穿空”强调乱石之高,具有高耸入云穿透天空的效果,运用夸张手法想象奇特,“穿”字具有持续性,形象生动,侧重视觉观感;“拍”,拍打击打之意,给人正在进行时的现场画面感,侧重听觉;“拍岸”使用比拟修辞,增强亲切感,拉近和读者的距离,富有感染力,视听结合写江水腾涌的壮观景象。“崩云”“裂岸”指突出结果、视觉感受,缺少诗情画意和震撼性。

20.

(1).

粪土当年万户侯

(2).

乌鹊南飞

(3).

暧暧远人村

(4).

安能摧眉折腰事权贵

(5).

无边落木萧萧下

(6).

千呼万唤始出来

(7).

尚能饭否

(8).

则知明而行无过矣

(9).

凌万顷之茫然

(10).

恰似一江春水向东流

21.

C

22.

D

23.

(1)种地是中国人最普通的谋生办法,靠泥土生存的人才最能明白泥土的可贵;(2)种地的习惯一直刻在中国人的基因里,无论是到牧区、西伯利亚,还是飞上月球,中国人都关注着土壤能否种地;(3)中国民族与泥土难以分开,从土里长出过光荣历史,也受到土地的束缚,即使飞上天,也依旧关注月壤的“种地”功能。

24.

C

25.

B

26.

“味道”从字面理解指各种感觉,酸甜苦辣咸等等。深层含义是对淡漠沉寂、枯燥无味的生活的厌倦,对充满生机、真切丰富、自由和谐的生活的憧憬。作者希望摆脱死一样的空寂,追求不平淡的生活的心理,其间道出了一个热血青年不甘沉寂的律动之情。

27.

“没有秋虫的地方”特点是:嘈杂、喧闹、枯燥无味,令人窒息;“有秋虫的地方”特点是:万籁齐鸣、各得其乐、振奋精神、悦耳动听、美妙至极的人间绝响,生活有滋味,精神不空虚,富有生机和活力。描写方法有:绘形绘声绘色、环境渲染、象征比喻、对比衬托等。

考生须知:

1.本试卷共9页,29道小题,满分150分。考试时间150分钟。

2.在答题卡上准确填写学校名称、姓名、班级和教育ID号。

3.试题答案一律填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。

4.在答题卡上,选择题用2B铅笔作答,其他试题用黑色字迹签字笔作答。

一、本大题共7小题,共21分。

1.

下列词语中,字形和加点字的读音全部都正确的一项是(

)

A.

包扎(zhā)

云蒸霞蔚

尴尬

和蔼可亲

B.

氛围(fēn)

慷慨大度

贪婪

残羹冷炙

C.

踌躇

敛声屏(píng)气

娇嗔

世界嘱目

D.

虔诚

戛(gá)然而止

凛冽

不敢跃雷池一步

B

2.

根据所给的解释,下列各组词语中,加粗字的意思使用的都不是其本义的一项是(

)

A.

可望而不可即

若即若离

解释:即,篆书写作。《说文解字》说“即,即食也”,表示一个人靠近食物,所以,“即”的本义是“靠近”。

B.

杳无音信

信誓旦旦

解释:信,篆书写作。《说文解字》说“信,诚也”,意思是人的言论应当是诚实的,所以,“信”的本义是“言语真实”。

C.

顾名思义

顾影自怜

解释:顾,篆书写作。《说文解字》说“顾,还视也”,“还视”是回头看的意思,所以,“顾”的本义是“回头看”。

D.

才华横溢

物华天宝

解释:华,篆书写作。《说文解字》说“华,荣也”,“荣”指的是草木植物的花,所以,“华”的本义是“花”。

3.

“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”一句中,将属于嗅觉的清香,巧妙比喻为属于听觉的歌声。下列句子中,没有采用这种修辞手法的一项是(

)

A.

月光是隔了树照过来的,高处从生的灌木,落下参差的斑驳的黑影。

B.

风睡林眠,泉边传来的鸟声清晰可闻,就像是被清泉洗濯过的嫩叶。

C.

马蹄声孤独又忧郁地自远至近,洒落在沉默的街上如白色的小花朵。

D.

月光下,那低头思故乡的离愁在湖边浅水里静泊成一叶沉思的小舟。

4.

下列各句中,表达得体的一句是(

)

A.

他是个可怜的孤儿,小时候承蒙我父母照顾,所以现在经常来看望他们。

B.

杨老师年过七旬仍然笔耕不辍,作为他的高足,我们感到既自豪又惭愧。

C.

这篇文章是我刚完成的,无论观点还是文字都不够成熟,请您不吝赐教。

D.

由于路上堵车非常严重,我赶到约定地点的时候,对方早已恭候多时了。

阅读下面的文字,完成下面小题。

钟扬说过,“人不是因为伟大才善梦,而是因为善梦才伟大”。他做的很多事情都着眼于十年、百年,甚至千年,哪怕自己看不到开花结果,也要把种子播撒在大地。中国古代形容社会劳动是“春种,夏长,秋收,冬藏”,每一个阶段_______,周而复始。当前我们有大量空白需要填补,无数未知需要探索,万千新路需要勘测,“春种”具有创新开拓的关键意义。(

)很多人更喜欢急功近利,愿意_______的“短平快”,愿意出现在“秋收”时刻,却惧怕做一个也许看不见收获季节的“春种”人。

今天我们太需要钟扬精神的滋养了!习近平同志曾在《摆脱贫困》一书中阐释过“滴水穿石”的时代哲理:水滴在牺牲的瞬间,虽然未能看见自身的价值和成果,但其价值和成果体现在无数水滴前仆后继的_______之中,体现在终于穿石的成功之中。当每个人都成为这样的“水滴”,我们何愁不能成就历史的成功契机?不计当下,把个人融入民族复兴、国家发展的伟大洪流,这样的人最应该得到社会的尊重,最应该享受时代的荣光。钟扬走了,但精神还在,当这种精神_______,我们的民族也将释放出更澎湃的创造力。

5.

依次填入文中横线的词语,全都恰当的一项是(

)

A.

承前启后

饮鸩止渴

赴汤蹈火

蔚然成风

B.

承前启后

竭泽而渔

粉身碎骨

蔚然成风

C.

承上启下

饮鸩止渴

赴汤蹈火

风靡一时

D.

承上启下

竭泽而渔

粉身碎骨

风靡一时

6.

下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(

)

A.

但是,这更是一个十分艰难的选择。

B.

因而,这又是一个十分艰难的选择。

C.

因而,这更是一个十分艰难的选择。

D.

但是,这又是一个十分艰难的选择。

7.

文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项(

)

A.

每个人都成为这样的“水滴”,我们何愁不能成就历史的成功契机?不计当下,把个人融入民族复兴、国家发展的伟大洪流

B.

当每个人都成为这样的“水滴”,我们何愁不能成就历史的成功契机?不计当下,把个人融入国家发展、民族复兴的伟大洪流

C.

当每个人都成为这样的“水滴”,我们何愁不能造就历史的成功契机?不计当下,把个人融入国家发展、民族复兴的伟大洪流

D.

每个人都成为这样的“水滴”,我们何愁不能造就历史的成功契机?不计当下,把个人融入民族复兴、国家发展的伟大洪流

二、本大题共8小题,共25分。

阅读下面两则文言文,完成下面小题。

(1)古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

(选自韩愈《师说》)

8.

下列对句中加点词的解释,不正确的一项是(

)

A.

古之学者必有师

学者:求学的人

B.

今之众人

众人:许多人

C.

授之书而习其句读者

句读:断开句子的知识

D.

君子不齿

不齿:看不起

9.

对下列语句中加点的“其”字的用法和意义,解说不正确的一项是(

)

A.

其闻道也固先乎吾

其:代词,指代“生乎吾前”的人。

B.

其皆出于此乎

其:代词,指代愚人成为愚人的原因。

C.

爱其子,择师而教之

其:代词,可译为“他自己的"。

D.

今其智乃反不能及

其:代词,可译为“他们的”。

10.

下列语句中的“师”字与例句中的“师”字意思和用法相同的一项是(

)

例句:师者,所以传道受业解惑也

A.

吾从而师之

B.

吾师道也

C.

犹且从师而问焉

D.

不耻相师

11.

下列对文中语句的理解,不正确的一项是(

)

A.

道之所存,师之所存也

哪里有道的存在,哪里就有我的老师存在。

B

于其身也,则耻师焉

对于自己,却以从师学习为耻。

C.

句读之不知,惑之不解

不理解文句,不能解决疑惑。

D.

师道之不复,可知矣

不可再学习道理,就清楚明确了。

(2)二十一日,宗元白:辱书云欲相师,仆道不笃,业甚浅近,环顾其中,未见可师者。虽尝好言论,为文章,甚不自是也。不意吾子自京师来蛮夷间,乃幸见取。仆自卜固无取,假令有取,亦不敢为人师。为众人师且不敢,况敢为吾子师乎?

孟子称:“人之患在好为人师”。由魏晋氏以下,人益不事师。今之世不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名,居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。

(选自柳宗元《答韦中立论师道书》)

注释:挈挈(qiè):急迫的样子。

12.

下列对句中加点词的解释,不正确的一项是(

)

A.

仆道不笃

仆:敬辞,您。

B.

乃幸见取

取:取法

C.

仆自卜固无取

卜:估量。

D.

人之患在好为人师

患:弊病

13.

下列对文段(2)语句的理解,不正确的一项是(

)

A.

虽尝好言论,为文章,甚不自是也

虽然常常好发表一些言论,写一些文章,但很不敢自信

B.

假令有取,亦不敢为人师

假使本人有可取之处,也不敢当别人的老师

C.

世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞

世俗之人果然群聚而以为怪事,纷纷咒骂,添油加醋地污蔑诽谤

D.

愈以是得狂名,居长安,炊不暇熟

因此愈发得到了“狂”的名声,我居住在长安城中,连饭都来不及做熟

14.

下列涉及到两则文段的文学常识表述有误的一项是(

)

A.

《师说》中的“说”是古代一种议论说明的文体,如《爱莲说》。

B.

唐代柳宗元与韩愈共同倡导的古文运动,二人并称为“韩柳”。

C.

孟子是战国时期法家代表人物,尊为“亚圣”。

D.

《答韦中立论师道书》中的“书”是指书信。

15.

文段(2)中谈到“今之世不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人”。这种社会现象在文段(1)也有类似的描述,请你找出这句话。

三、本大题共5小题,共23分。

阅读下面诗歌,完成下面小题。

念奴娇·赤壁怀古

苏轼

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。

16.

下列对这首词的理解与赏析,不正确的一项是(

)

A.

“念奴娇”是词牌名,“赤壁怀古”是本首词的题目。本首词共分上下两阕。

B.

在首句中,作者由眼前浩荡的长江联想到历史长河,淘洗着千古的英雄豪杰。

C.

“人道是”说明作者知晓此地并非三国古战场,但要借赤壁地名抒发内心情感。

D.

“羽扇纶巾”句写出了赤壁之战中诸葛亮衣着儒雅,仪态从容,指挥大破曹军。

17.

“樯橹灰飞烟灭”一句中,用“樯橹”代指战船。下列诗文没有采用这种手法的一项是(

)

A.

何以解忧,唯有杜康

曹操《短歌行》)

B.

鹰击长空,鱼翔浅底。

毛泽东《沁园春·长沙》)

C.

烽火连三月,家书抵万金。

杜甫《春望》)

D.

主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

(白居易《琵琶行》)

18.

“故垒西边”中的“故”作“旧”讲。下列各句中的“故”和它意义不同的一项是(

)

A.

但为君故

(曹操《短歌行》)

B.

暮去朝来颜色故

(白居易《琵琶行》)

C.

池鱼思故渊

(陶渊明《归园田居》)

D.

故国神游

(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》)

19.

“乱石穿空,惊涛拍岸”有的版本作“乱石崩云,惊涛裂岸”。请从艺术效果角度分析,你更喜欢哪一版本。

20.

在横线处写出诗文原句。

①指点江山,激扬文字,______。

②月明星稀,________。

③_______________,依依墟里烟。

④______________,使我不得开心颜。

⑤_______________,不尽长江滚滚来。

⑥_______________,犹抱琵琶半遮面。

⑦凭谁问,廉颇老矣,_______________?

⑧君子博学而日参省乎己,_______________。

⑨纵一苇之所如,_______________。

⑩问君能有几多愁,_______________。

四、本大题共3小题,共7分。

阅读下面《乡土本色》中的一段文字,完成下面小题。

乡土本色(节选)

①从基层上看去,中国社会是乡土性的。我说中国社会的基层是乡土性的,那是因为我考虑到从这基层上曾长出一层比较上和乡土基层不完全相同的社会,而且在近百年来更在东西方接触边缘上发生了一种很特殊的社会。这些社会的特性我们暂时不提,将来再说。我们不妨先集中注意那些被称为土头土脑的乡下人。他们才是中国社会的基层。

②我们说乡下人土气,虽则似乎带着几分藐视的意味,但这个土字却用得很好。土字的基本意义是指泥土。乡下人离不了泥土,因为在乡下住,种地是最普通的谋生办法。在我们这片远东大陆上,可能在很古的时候住过些还不知道种地的原始人,那些人的生活怎样,对于我们至多只有一些好奇的兴趣罢了。以现在的情形来说,这片大陆上最大多数的人是拖泥带水下田讨生活的了。我们不妨缩小一些范围来看,三条大河的流域已经全是农业区。而且,据说凡是从这个农业老家里迁移到四围边地上去的子弟,也老是很忠实地守着这直接向土里去讨生活的传统。最近我遇着一位到内蒙旅行回来的美国朋友,他很奇怪的问我:你们中原去的人,到了这最适宜于放牧的草原,依旧锄地播种,一家家划着小小的一方地,种植起来;真象是向土里一钻,看不到其他利用这片地的方法了。我记得我的老师史禄国先生也告诉过我,远在西伯利亚,中国人住下了,不管天气如何,还是要下些种子,试试看能不能种地。——这样说来,我们的民族确是和泥土分不开的了。从土里长出过光荣的历史,自然也会受到土的束缚,现在很有些飞不上天的样子。

③靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。城里人可以用土气来藐视乡下人,但是乡下,“土”是他们的命根。在数量上占着最高地位的神,无疑的是“土地”。“土地”这位最近于人性的神,老夫老妻白首偕老的一对,管着乡间一切的闲事。他们象征着可贵的泥土。我初次出国时,我的奶妈偷偷的把一包用红纸裹着的东西,塞在我箱子底下。后来,她又避了人和我说,假如水土不服,老是想家时,可以把红纸包裹着的东西煮一点汤吃。这是一包灶上的泥土。——我在《一曲难忘》的电影里看到了东欧农业国家的波兰也有这类似的风俗,使我更领略了“土”在我们这种文化里所占和所应当占的地位了。

④农业和游牧或工业不同,它是直接取资于土地的。游牧的人可以逐水草而居,飘忽无定;做工业的人可以择地而居,迁移无碍;而种地的人却搬不动地,长在土里的庄稼行动不得,侍候庄稼的老农也因之象是半身插入了土里,土气是因为不流动而发生的。

⑤直接靠农业来谋生的人是粘着在土地上的。我遇见过一位在张北一带研究语言的朋友。我问他说在这一带的语言中有没有受蒙古语的影响。他摇了摇头,不但语言上看不出什么影响,其他方面也很少。他接着说:“村子里几百年来老是这几个姓,我从墓碑上去重构每家的家谱,清清楚楚的,一直到现在还是那些人。乡村里的人口似乎是附着在土上的,一代一代的下去,不太有变动。”——这结论自然应当加以条件的,但是大体上说,这是乡土社会的特性之一。我们很可以相信,以农为生的人,世代定居是常态,迁移是变态。大旱大水,连年兵乱,可以使一部分农民抛井离乡;即使象抗战这样大事件所引起基层人口的流动,我相信还是微乎其微的。

21.

下列理解和分析,符合原文的一项是(

)

A.

乡土社会是近百年来与东西方接触后产生。

B.

在古代的远东大陆上,原始人就开始种地。

C.

走出黄河流域农业区的子弟仍采取种地谋生。

D.

美国朋友和史禄国的两种说法实质是矛盾的。

22.

下列推断和分析,不符合原文的一项是(

)

A.

东西方有关土地信仰方面有类似的情况。

B.

土地庄稼不能流动,因此农民也很难流动。

C.

乡土社会的特性之一就是人口相对固定。

D.

只有灾害战争才能使农民舍弃以农为生。

23.

近日嫦娥五号从月球带回来2公斤土壤。诸多网友十分关注“月球土壤能不能种菜”这一话题。对此在央视新闻中,专家解释称月球土壤中不含任何有机养分,不能种菜。请你结合《乡土本色》节选片段,解释网友为何关注“月球土壤能不能种菜”这一话题。

五、本大题共4小题,共14分。

阅读下文,完成下面小题。

没有秋虫的地方

叶圣陶

①阶前看不见一茎绿草,窗外望不见一只蝴蝶,谁说是鹁鸽箱里的生活,鹁鸽未必这样枯燥无味呢。

②秋天来了,记忆就轻轻提示道:“凄凄切切的秋虫又要响起来了。”可是一点影响也没有,邻舍儿啼人闹弦歌杂作的深夜,街上轮震石响邪许①并起的清晨,无论你靠着枕头听,凭着窗沿听,甚至贴着墙角听,总听不到一丝秋虫的声息。并不是被那些欢乐的劳困的宏大的清亮的声音淹没了,以致听不出来,乃是这里根本没有秋虫。啊,不容留秋虫的地方!秋虫所不屑居留的地方!

③若是在鄙野的乡间,这时候满耳朵是虫声了。白天与夜间一样地【甲】;一切人物或动或静,都有自得之趣;嫩暖的阳光和轻淡的云影【乙】在场②上。到夜呢,明耀的星月和轻微的凉风看守着整夜,在这境界这时间里唯一足以感动心情的就是秋虫的合奏。它们高低宏细疾徐作歇,仿佛经过乐师的精心【丙】,所以这样地无可批评,踌躇满志。其实它们每一个都是神妙的乐师;众妙毕集,各抒灵趣,哪有不成人间绝响的呢。

④虽然这些虫声会引起劳人的感叹,秋士的伤怀,独客的微喟,思妇的低泣;但是这正是无上的美的境界,绝好的自然诗篇,不独是旁人最欢喜吟味的,就是当境者也感受一种酸酸的麻麻的味道,这种味道在另一方面是非常隽永的。

⑤大概我们所祈求的不在于某种味道,只要时时有点儿味道尝尝,就自诩为生活不空虚了。假若这味道是甜美的,我们固然含着笑来体味它;若是酸苦的,我们也要皱着眉头来辨尝它:这总比淡漠无味胜过百倍。我们以为最难堪而亟欲逃避的,唯有这个淡漠无味!

⑥所以心如槁木不如工愁多感,迷蒙的醒不如热烈的梦,一口苦水胜于一盏白汤,一场痛哭胜于哀乐两忘。这里并不是说愉快乐观是要不得的,清健的醒是不必求的,甜汤是罪恶的,狂笑是魔道的;这里只是说有味远胜于淡漠罢了。

⑦所以虫声终于是足系恋念的东西。何况劳人秋士独客思妇以外还有无量数的人,他们当然也是酷嗜趣味的,当这凉意微逗的时候,谁能不忆起那美妙的秋之音乐?

⑧可是没有,绝对没有!井底似的庭院,铅色的水门汀地,秋虫早已避去惟恐不速了。而我们没有它们的翅膀与大腿,不能飞又不能跳,还是死守在这里。想到“井底”与“铅色”觉得象征的意味丰富极了。

1923年8月31日作

注:①邪许(yé

hǔ):象声词。②场(cháng):晒打粮食平坦空地。

24.

填写在文中【甲】【乙】【丙】三处最恰当的一项是(

)

A.

安静

覆盖

练习

B.

安静

遮盖

练习

C.

安闲

覆盖

训练

D.

安闲

遮盖

训练

25.

下列对文章内容的理解和赏析,不正确的一项是(

)

A.

第一段作者通过所处环境入手,运用象征的手法,通过转鹁鸪箱表达了自身情感。

B.

第二段中“儿啼人闹弦歌杂作、轮震石响”等声音衬托出作者对都市生活的喜爱。

C.

第五段中作者认为生活中的苦味酸味比没有味道好,表达了他积极的人生态度。

D.

本文秋虫为切入点,借物抒情,意蕴丰厚、味道隽永,读之耐人咀嚼,令人深思。

26.

解释第④段中划线句子中“味道”的含义。

27.

阅读全文,概括“没有秋虫的地方”和“有秋虫的地方”各有什么特点,作者是如何描写的。

六、本大题共2小题,共60分。

微写作(10分)从下面两个题目中任选一题,按要求作答。

28.

有人说2020年的年度汉字是“疫”,有人说是“毅”,还有人说“战”。对此你有何看法?请阐述自己的观点。要求:观点明确,言之有据。150字左右。

参考答案

1.B

2.D

3.A

4.C

5.

B

6.

D

7.

C

8.

B

9.

B

10.

C

11.

D

12.

A

13.

D

14.

C

15.

士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。

16.

C

17.

B

18.

A

19.

示例:我更喜欢“乱石穿空,惊涛拍岸”。“乱石穿空”强调乱石之高,具有高耸入云穿透天空的效果,运用夸张手法想象奇特,“穿”字具有持续性,形象生动,侧重视觉观感;“拍”,拍打击打之意,给人正在进行时的现场画面感,侧重听觉;“拍岸”使用比拟修辞,增强亲切感,拉近和读者的距离,富有感染力,视听结合写江水腾涌的壮观景象。“崩云”“裂岸”指突出结果、视觉感受,缺少诗情画意和震撼性。

20.

(1).

粪土当年万户侯

(2).

乌鹊南飞

(3).

暧暧远人村

(4).

安能摧眉折腰事权贵

(5).

无边落木萧萧下

(6).

千呼万唤始出来

(7).

尚能饭否

(8).

则知明而行无过矣

(9).

凌万顷之茫然

(10).

恰似一江春水向东流

21.

C

22.

D

23.

(1)种地是中国人最普通的谋生办法,靠泥土生存的人才最能明白泥土的可贵;(2)种地的习惯一直刻在中国人的基因里,无论是到牧区、西伯利亚,还是飞上月球,中国人都关注着土壤能否种地;(3)中国民族与泥土难以分开,从土里长出过光荣历史,也受到土地的束缚,即使飞上天,也依旧关注月壤的“种地”功能。

24.

C

25.

B

26.

“味道”从字面理解指各种感觉,酸甜苦辣咸等等。深层含义是对淡漠沉寂、枯燥无味的生活的厌倦,对充满生机、真切丰富、自由和谐的生活的憧憬。作者希望摆脱死一样的空寂,追求不平淡的生活的心理,其间道出了一个热血青年不甘沉寂的律动之情。

27.

“没有秋虫的地方”特点是:嘈杂、喧闹、枯燥无味,令人窒息;“有秋虫的地方”特点是:万籁齐鸣、各得其乐、振奋精神、悦耳动听、美妙至极的人间绝响,生活有滋味,精神不空虚,富有生机和活力。描写方法有:绘形绘声绘色、环境渲染、象征比喻、对比衬托等。

同课章节目录