2020-2021学年人教统编版必修(上)第二单元 第7、8课 隋唐制度的变化与创新、三国至隋唐的文化同步练习(解析版)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教统编版必修(上)第二单元 第7、8课 隋唐制度的变化与创新、三国至隋唐的文化同步练习(解析版) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 240.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

隋唐制度的变化与创新同步练习

(答题时间:30分钟)

1. 五代时,有人赞扬科举制度说,无论贫寒之家还是王孙公子,“莫不理推画一,时契大同”。他强调的是,科举考试( )

A. 实现王公子弟与百姓平等 B. 改变了社会阶层结构

C. 体现了公平的选拔原则 D. 促成了国家统一

2. 唐代诗人刘得仁系皇亲国戚,其兄弟为达官显贵,而他“出入举场三十年,竟无所成”;唐宗室子弟李洞屡考不中,竟想去皇陵哭诉。两人的经历反映了唐代( )

A. 科举考试不重考生诗才

B. 选官制度阻断贵族入仕

C. 中央政府剥夺宗室特权

D. 科举取士体现公平公正

3. 唐初,三省长官都是宰相,后来发生了两种变化:一是皇帝选拔中级官吏出任宰相;二是执掌行政职能的尚书省地位下降,与决策职能相关联的中书省、门下省地位上升。这表明

A. 三省六部制基本上已被废除 B. 政府的行政效率极大提高

C. 君权与相权的关系有所调整 D. 中书省、门下省决策权扩大

4. 有学者认为,唐代前期中央各级行政机关以及地方诸道州府,行政上皆承受于尚书省。“有事皆申尚书省取裁闻奏,不能径奏君相;诏令制敕亦必先下尚书省详定,然后下百司。”由此可见,尚书省( )

A. 剥夺中书与门下省的权力

B. 拥有起草诏令制敕的职权

C. 阻隔皇帝与各州府的联系

D. 成为全国行政运行的枢纽

5. 北朝推行均田制,规定年满15岁男子依照制度占有一定数量的耕地,按户缴纳赋税,并要求男子达到15岁、女子达到13岁,必须嫁娶,不得拖延。均田制的目的是( )

A. 抵制土地兼并 B. 促进人口增长

C. 增加财税收入 D. 稳定个体小农

6. 唐朝后期推行两税法:所有民户在现居地登记,根据资产情况定户等,按户等高低交纳赋税“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”。“不居处而行商者,在所郡县税三十之一”,这一政策( )

A. 放松了国家对劳动力的人身控制 B. 导致了唐代藩镇割据局面的形成

C. 税制更加繁复增加了农民的负担 D. 巩固了封建国家的土地所有制度

7. 在今新疆和甘肃地区保存的佛教早期造像很多衣衫单薄,甚至裸身,面部表情生动;时代较晚的洛阳龙门石窟中,造像大都表情庄严,服饰亦趋整齐。引起这一变化的主要因素是( )

A. 经济发展水平 B. 绘画技术进步

C. 政治权力干预 D. 儒家思想影响

8. 唐代之前,荆楚民间存在一种祈求丰收的“牵钩之戏”,至唐代称作“拔河”,广为流传。唐玄宗《观拔河俗戏》诗云:“壮徒恒贾勇,拔拒抵长河。欲练英雄志,须明胜负多……预期年岁稔,先此乐时和。”据此可知,在唐代( )

A. 江南文化成为主流

B. 耕战结合观念深入人心

C. 阳刚与力量受到推崇

D. 诗歌以描写宫廷生活为主

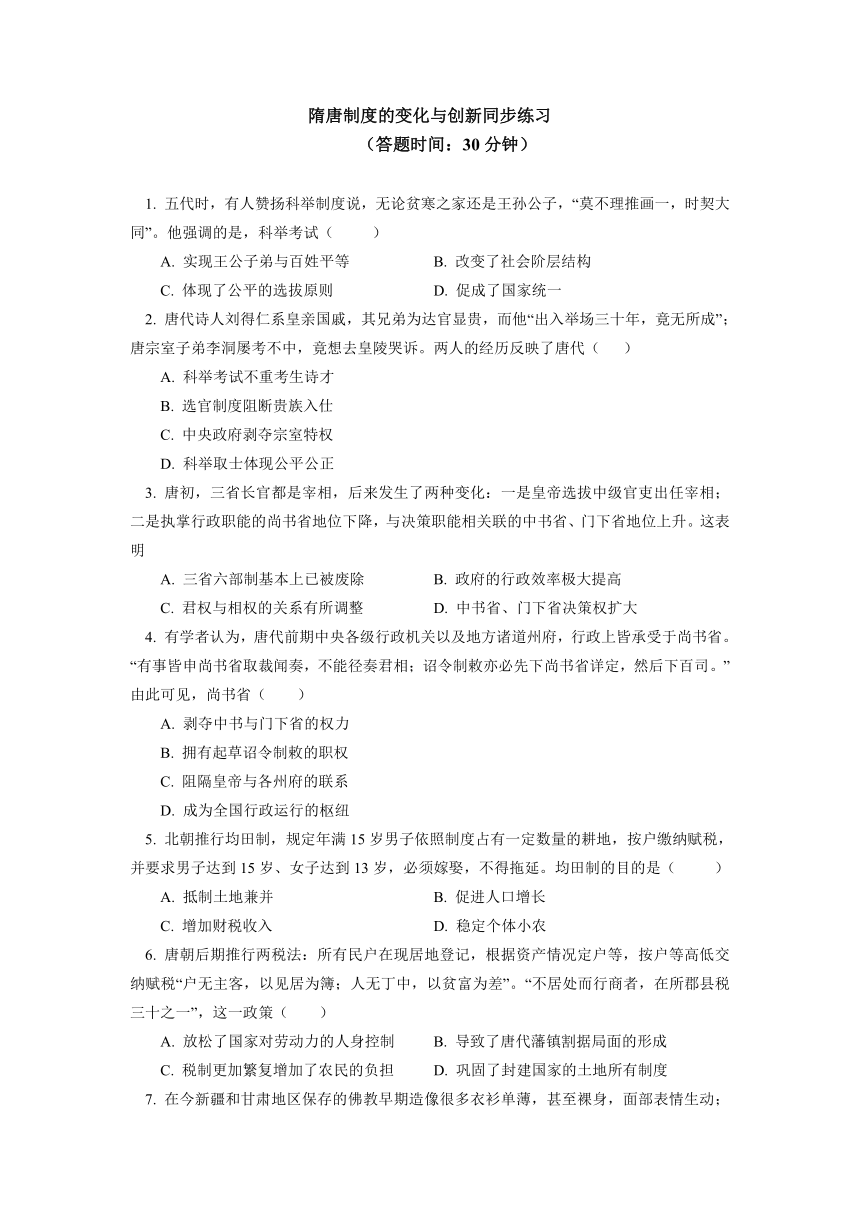

9. 唐朝某位书法家在总结书法创作时说:“每秉笔必在圆正。气力纵横轻重,凝神静虑。当审字势,四面停匀,八边俱备;长短合度,粗细折中;心眼准程,疏密攲正。”以下书法作品与其描述最符合的是( )

A B C D

10. 《爱日斋丛抄》中记载"大概唐末渐有印书,特未盛行,遂以为始于蜀也。当五季乱离之际,经籍方有托而流布于四方,天之不绝斯文,信矣!"据此可知( )

A. 活字印刷术在唐末开始使用 B. 雕版印刷术推动了文化发展

C. 刻板印刷技术已经传入西方 D. 造纸技术出现了重大的改进

11. 汉字是中华文明的重要载体和标志,影响巨大而深远。阅读下列材料:

材料一 青铜器作为文字的载体有一个很大的局限就是面积太小,无法刻写太多的文字,而且铸造工艺也比较复杂……严格地说,轻便而实用的竹简、木牍才是中国文献史上真正意义上的“书籍”……缣帛成本较高,产量有限,这就使得帛书的使用范围不能像简册那样广泛,只有朝廷和贵族之家才有条件使用。

——王恩全《论中国汉字的载体演变及其文化功能》

材料二 纸张的轻薄柔韧、价廉易得使其成为汉字书写和传播最理想的载体……借助于纸张的普及,到了魏晋南北朝时期,汉字的各种书体:篆隶草行楷已发展完备(唐宋时期)纸张的运用也推动了印刷术蓬勃兴起。为达到便于阅读的视觉效果,印刷的字体刻意追求方正规范、整齐划一。

——陈虹《器物载体与汉字书写的美学风貌》

材料三 汉字的传播及汉字系文字的形成和发展,是中国、东亚地区乃至全世界最为重要的历史文化现象之一。历史上,在以我国为中心的东亚地区,随着汉字的广泛传播和深刻影响,先后形成了包括西夏文、契丹文、女真文、日文、越南喃字等在内的十多种汉字系民族文字,构成了一个多姿多彩的文字家族和文化宝库。这些文字的形成和发展,是汉文化和各民族文化密切交流的成果,也是汉字符号多、语言适用性强的体现。

——摘编自王锋《追寻汉字传播和发展的历史足迹》

请回答:

(1)据材料一,分析简牍在文字载体中一度取得优势地位的原因。(5分)

(2)据材料二并结合所学知识,说明科技进步对汉字发展的作用。(3分)

(3)据材料三并结合所学知识,概括汉字对中国、东亚和世界文化的影响,并分析原因。(5分)

隋唐制度的变化与创新同步练习参考答案

1. C 解析:据材料“无论贫寒之家还是王孙公子,‘莫不理推画一,时契大同’”说明科举对于寒门和王孙的公平选拔,体现了公平的选拔原则,故C项正确。

2. D 解析:根据材料内容可知,刘得仁和李洞是皇亲国戚或者宗室子弟,但他们都在科举考试的考场上屡屡碰壁,由此可说明科举考试体现了一定的公平公正,故选D项;科举考试不注重考生诗才的说法不符合实际,故排除A项;刘得仁和李洞也可以参加科举考试,说明并没有阻断贵族入仕,因此并不能证明中央剥夺了宗室特权,故排除B、C项。

3. C 解析:本题命题意图是考查考生阅读和获取信息、调动和运用知识的能力以及逻辑思维和理解能力。本题以唐代三省长官为切入点,考查考生透过现象看本质的能力,正体现了新课标高考依托教材而高于教材的命题思路。

4. D 解析:由材料信息“唐代前期中央各级行政机关以及地方诸道州府,行政上皆承受于尚书省”说明尚书省在中央与地方行政运行中处于中枢的位置,故D项正确;唐朝三省各有其职责,中书省负责决策,门下省负责审议、尚书省负责执行,材料反映的是尚书省在履行自身的职责,故A项错误;拥有起草诏令制敕权力的是中书省,故B项错误;C项说法不符合史实。

5. C 解析:结合所学知识可知,租庸调制以人丁为主的征税标准;材料中“按户缴纳赋税”“必须嫁娶,不得拖延”说明政府鼓励一家一户小农经济生产,以此增加政府财政收入,故C项正确。

6. A 解析:根据材料“所有民户在现居地登记”“不居处而行商者,在所郡县税三十之一”,可知国家允许人口流动,说明国家放松了对劳动力的人身控制,故A项正确。

7. D 解析:结合所学知识可知,儒家思想强调的是伦理道德,礼义廉耻。由材料中佛像衣衫单薄甚至裸身到服饰整齐的变化可知,佛教受到中国儒家思想的影响,D项符合题意。经济发展、绘画技术及政治权力不属于佛像变化的主要因素,材料强调的是儒家文化对佛像的影响,A、B、C选项排除。

8.C 解析:根据材料“壮徒恒贾勇,拔拒抵长河。欲练英雄志,须明胜负多”可知,唐代推崇阳刚与力量的社会风尚,故答案为C项;材料仅涉及拔河渊源于荆楚民间,无法得出江南文化成为主流的结论,排除A项;唐玄宗《观拔河俗戏》的信息反映宫廷娱乐,无法得出耕战结合观念深入人心的结论,排除B项;唐代诗歌题材多元,D项说法片面且不符合史实,排除。

9. B 解析:由材料“每秉笔必在圆正……长短合度,粗细折中;心眼准程,疏密攲正。”,可见该书体讲究字体端正,横平竖直,是楷体的特点。B字形方正,故选B。A简约流畅,属于行书,排除;C字体狂放潦草,属于草书,排除;D笔画横平竖直,圆劲均匀,属于小篆,排除。

10. B 解析:“唐末渐有印书”、“当五季乱离之际,经籍方有托而流布于四方”等信息可以看出是印刷的书籍逐渐传播到各地,而唐代没有出现活字印刷术,故选B而排除A;CD在材料中没有体现,故排除。

11. 答案:

(1)原因:面积较大,写字较多;制作工艺简单;轻便实用;成本低;产量高。

(2)作用:造纸术和印刷术促进汉字的传播;造纸术的发展促进纸的普及,催生多种书体;印刷术的发展使字体变得规范。

(3)影响:推动了中华民族文化的交融和发展;促进了东亚地区文化的交流;丰富了人类文化体系。原因:汉字符号丰富多样;汉字具有较强的适应性。

解析:(1)根据“面积太小”“轻便而实用”可知简牍一度取得优势的原因主要是面积大,写字多,工艺简单,轻便实用,成本较低。

(2)根据“纸张……成为汉字书写和传播最理想的载体”“印刷术蓬勃兴起……字体刻意追求方正规范、整齐划一”可知造纸术和印刷术的出现促进了汉字的传播,不断催生了多种字体,还使字体变得规范。

(3)影响,根据“先后形成了包括西夏文、契丹文、女真文……十多种汉字系民族文字”“是汉文化和各民族文化密切交流的成果”可知推动了中华民族文化的交融和发展,促进了东亚地区文化的交流,丰富了人类文化体系。原因,结合材料内容和所学可知,从汉字符号丰富多样,具有较强的适应性等角度分析。

(答题时间:30分钟)

1. 五代时,有人赞扬科举制度说,无论贫寒之家还是王孙公子,“莫不理推画一,时契大同”。他强调的是,科举考试( )

A. 实现王公子弟与百姓平等 B. 改变了社会阶层结构

C. 体现了公平的选拔原则 D. 促成了国家统一

2. 唐代诗人刘得仁系皇亲国戚,其兄弟为达官显贵,而他“出入举场三十年,竟无所成”;唐宗室子弟李洞屡考不中,竟想去皇陵哭诉。两人的经历反映了唐代( )

A. 科举考试不重考生诗才

B. 选官制度阻断贵族入仕

C. 中央政府剥夺宗室特权

D. 科举取士体现公平公正

3. 唐初,三省长官都是宰相,后来发生了两种变化:一是皇帝选拔中级官吏出任宰相;二是执掌行政职能的尚书省地位下降,与决策职能相关联的中书省、门下省地位上升。这表明

A. 三省六部制基本上已被废除 B. 政府的行政效率极大提高

C. 君权与相权的关系有所调整 D. 中书省、门下省决策权扩大

4. 有学者认为,唐代前期中央各级行政机关以及地方诸道州府,行政上皆承受于尚书省。“有事皆申尚书省取裁闻奏,不能径奏君相;诏令制敕亦必先下尚书省详定,然后下百司。”由此可见,尚书省( )

A. 剥夺中书与门下省的权力

B. 拥有起草诏令制敕的职权

C. 阻隔皇帝与各州府的联系

D. 成为全国行政运行的枢纽

5. 北朝推行均田制,规定年满15岁男子依照制度占有一定数量的耕地,按户缴纳赋税,并要求男子达到15岁、女子达到13岁,必须嫁娶,不得拖延。均田制的目的是( )

A. 抵制土地兼并 B. 促进人口增长

C. 增加财税收入 D. 稳定个体小农

6. 唐朝后期推行两税法:所有民户在现居地登记,根据资产情况定户等,按户等高低交纳赋税“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”。“不居处而行商者,在所郡县税三十之一”,这一政策( )

A. 放松了国家对劳动力的人身控制 B. 导致了唐代藩镇割据局面的形成

C. 税制更加繁复增加了农民的负担 D. 巩固了封建国家的土地所有制度

7. 在今新疆和甘肃地区保存的佛教早期造像很多衣衫单薄,甚至裸身,面部表情生动;时代较晚的洛阳龙门石窟中,造像大都表情庄严,服饰亦趋整齐。引起这一变化的主要因素是( )

A. 经济发展水平 B. 绘画技术进步

C. 政治权力干预 D. 儒家思想影响

8. 唐代之前,荆楚民间存在一种祈求丰收的“牵钩之戏”,至唐代称作“拔河”,广为流传。唐玄宗《观拔河俗戏》诗云:“壮徒恒贾勇,拔拒抵长河。欲练英雄志,须明胜负多……预期年岁稔,先此乐时和。”据此可知,在唐代( )

A. 江南文化成为主流

B. 耕战结合观念深入人心

C. 阳刚与力量受到推崇

D. 诗歌以描写宫廷生活为主

9. 唐朝某位书法家在总结书法创作时说:“每秉笔必在圆正。气力纵横轻重,凝神静虑。当审字势,四面停匀,八边俱备;长短合度,粗细折中;心眼准程,疏密攲正。”以下书法作品与其描述最符合的是( )

A B C D

10. 《爱日斋丛抄》中记载"大概唐末渐有印书,特未盛行,遂以为始于蜀也。当五季乱离之际,经籍方有托而流布于四方,天之不绝斯文,信矣!"据此可知( )

A. 活字印刷术在唐末开始使用 B. 雕版印刷术推动了文化发展

C. 刻板印刷技术已经传入西方 D. 造纸技术出现了重大的改进

11. 汉字是中华文明的重要载体和标志,影响巨大而深远。阅读下列材料:

材料一 青铜器作为文字的载体有一个很大的局限就是面积太小,无法刻写太多的文字,而且铸造工艺也比较复杂……严格地说,轻便而实用的竹简、木牍才是中国文献史上真正意义上的“书籍”……缣帛成本较高,产量有限,这就使得帛书的使用范围不能像简册那样广泛,只有朝廷和贵族之家才有条件使用。

——王恩全《论中国汉字的载体演变及其文化功能》

材料二 纸张的轻薄柔韧、价廉易得使其成为汉字书写和传播最理想的载体……借助于纸张的普及,到了魏晋南北朝时期,汉字的各种书体:篆隶草行楷已发展完备(唐宋时期)纸张的运用也推动了印刷术蓬勃兴起。为达到便于阅读的视觉效果,印刷的字体刻意追求方正规范、整齐划一。

——陈虹《器物载体与汉字书写的美学风貌》

材料三 汉字的传播及汉字系文字的形成和发展,是中国、东亚地区乃至全世界最为重要的历史文化现象之一。历史上,在以我国为中心的东亚地区,随着汉字的广泛传播和深刻影响,先后形成了包括西夏文、契丹文、女真文、日文、越南喃字等在内的十多种汉字系民族文字,构成了一个多姿多彩的文字家族和文化宝库。这些文字的形成和发展,是汉文化和各民族文化密切交流的成果,也是汉字符号多、语言适用性强的体现。

——摘编自王锋《追寻汉字传播和发展的历史足迹》

请回答:

(1)据材料一,分析简牍在文字载体中一度取得优势地位的原因。(5分)

(2)据材料二并结合所学知识,说明科技进步对汉字发展的作用。(3分)

(3)据材料三并结合所学知识,概括汉字对中国、东亚和世界文化的影响,并分析原因。(5分)

隋唐制度的变化与创新同步练习参考答案

1. C 解析:据材料“无论贫寒之家还是王孙公子,‘莫不理推画一,时契大同’”说明科举对于寒门和王孙的公平选拔,体现了公平的选拔原则,故C项正确。

2. D 解析:根据材料内容可知,刘得仁和李洞是皇亲国戚或者宗室子弟,但他们都在科举考试的考场上屡屡碰壁,由此可说明科举考试体现了一定的公平公正,故选D项;科举考试不注重考生诗才的说法不符合实际,故排除A项;刘得仁和李洞也可以参加科举考试,说明并没有阻断贵族入仕,因此并不能证明中央剥夺了宗室特权,故排除B、C项。

3. C 解析:本题命题意图是考查考生阅读和获取信息、调动和运用知识的能力以及逻辑思维和理解能力。本题以唐代三省长官为切入点,考查考生透过现象看本质的能力,正体现了新课标高考依托教材而高于教材的命题思路。

4. D 解析:由材料信息“唐代前期中央各级行政机关以及地方诸道州府,行政上皆承受于尚书省”说明尚书省在中央与地方行政运行中处于中枢的位置,故D项正确;唐朝三省各有其职责,中书省负责决策,门下省负责审议、尚书省负责执行,材料反映的是尚书省在履行自身的职责,故A项错误;拥有起草诏令制敕权力的是中书省,故B项错误;C项说法不符合史实。

5. C 解析:结合所学知识可知,租庸调制以人丁为主的征税标准;材料中“按户缴纳赋税”“必须嫁娶,不得拖延”说明政府鼓励一家一户小农经济生产,以此增加政府财政收入,故C项正确。

6. A 解析:根据材料“所有民户在现居地登记”“不居处而行商者,在所郡县税三十之一”,可知国家允许人口流动,说明国家放松了对劳动力的人身控制,故A项正确。

7. D 解析:结合所学知识可知,儒家思想强调的是伦理道德,礼义廉耻。由材料中佛像衣衫单薄甚至裸身到服饰整齐的变化可知,佛教受到中国儒家思想的影响,D项符合题意。经济发展、绘画技术及政治权力不属于佛像变化的主要因素,材料强调的是儒家文化对佛像的影响,A、B、C选项排除。

8.C 解析:根据材料“壮徒恒贾勇,拔拒抵长河。欲练英雄志,须明胜负多”可知,唐代推崇阳刚与力量的社会风尚,故答案为C项;材料仅涉及拔河渊源于荆楚民间,无法得出江南文化成为主流的结论,排除A项;唐玄宗《观拔河俗戏》的信息反映宫廷娱乐,无法得出耕战结合观念深入人心的结论,排除B项;唐代诗歌题材多元,D项说法片面且不符合史实,排除。

9. B 解析:由材料“每秉笔必在圆正……长短合度,粗细折中;心眼准程,疏密攲正。”,可见该书体讲究字体端正,横平竖直,是楷体的特点。B字形方正,故选B。A简约流畅,属于行书,排除;C字体狂放潦草,属于草书,排除;D笔画横平竖直,圆劲均匀,属于小篆,排除。

10. B 解析:“唐末渐有印书”、“当五季乱离之际,经籍方有托而流布于四方”等信息可以看出是印刷的书籍逐渐传播到各地,而唐代没有出现活字印刷术,故选B而排除A;CD在材料中没有体现,故排除。

11. 答案:

(1)原因:面积较大,写字较多;制作工艺简单;轻便实用;成本低;产量高。

(2)作用:造纸术和印刷术促进汉字的传播;造纸术的发展促进纸的普及,催生多种书体;印刷术的发展使字体变得规范。

(3)影响:推动了中华民族文化的交融和发展;促进了东亚地区文化的交流;丰富了人类文化体系。原因:汉字符号丰富多样;汉字具有较强的适应性。

解析:(1)根据“面积太小”“轻便而实用”可知简牍一度取得优势的原因主要是面积大,写字多,工艺简单,轻便实用,成本较低。

(2)根据“纸张……成为汉字书写和传播最理想的载体”“印刷术蓬勃兴起……字体刻意追求方正规范、整齐划一”可知造纸术和印刷术的出现促进了汉字的传播,不断催生了多种字体,还使字体变得规范。

(3)影响,根据“先后形成了包括西夏文、契丹文、女真文……十多种汉字系民族文字”“是汉文化和各民族文化密切交流的成果”可知推动了中华民族文化的交融和发展,促进了东亚地区文化的交流,丰富了人类文化体系。原因,结合材料内容和所学可知,从汉字符号丰富多样,具有较强的适应性等角度分析。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进