2020-2021学年高中历史人教版统编选择性必修二第5课 工业革命与工厂制度课件(共17张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年高中历史人教版统编选择性必修二第5课 工业革命与工厂制度课件(共17张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第5课 工业革命与工厂制度

课程标准:认识大机器生产、工厂制度等对人类劳作方式及生活方式的影响;理解劳动人民对历史的推动作用,以及生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

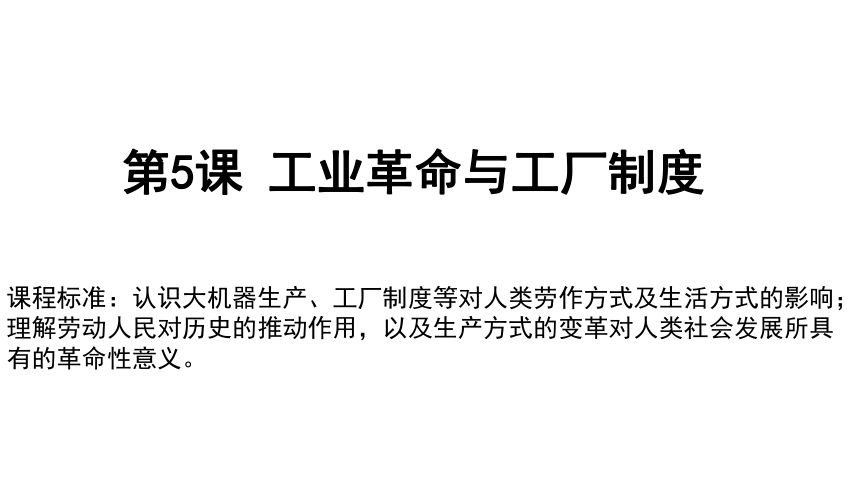

观察图片,分析工业革命前后生产工具的变化

手工作坊

世代传承

从分散走向集中的手工工场

雇佣关系

机器大生产

集中劳动

机器大生产(专业集中)

手工劳动(零碎分散)

工场

工厂

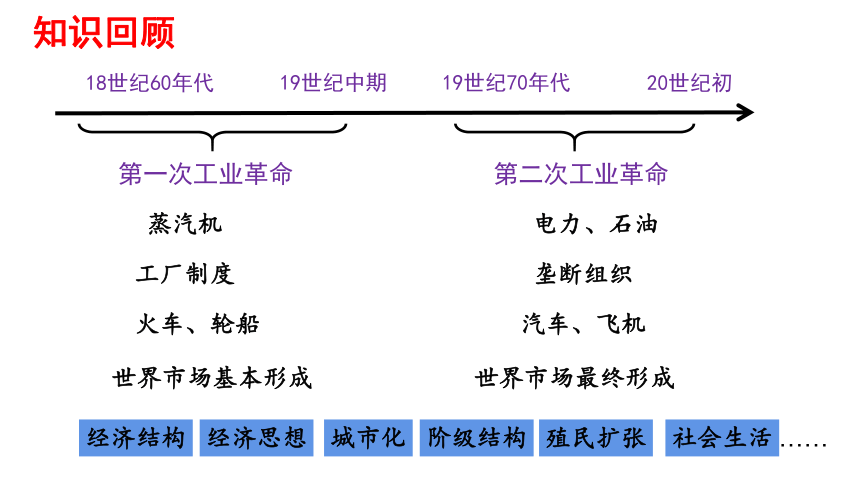

第一次工业革命

第二次工业革命

18世纪60年代

19世纪中期

19世纪70年代

20世纪初

工厂制度

垄断组织

蒸汽机

电力、石油

火车、轮船

汽车、飞机

世界市场基本形成

世界市场最终形成

城市化

阶级结构

社会生活

……

经济结构

殖民扩张

经济思想

知识回顾

一、机器大生产与工厂制度

1、工厂制度

(1)形成过程:

①工业革命前,英国分散的手工工场已经向集中的手工工场发展,在一定程度上实现了生产专业化。

②18世纪60年代以来,以改良蒸汽机为代表的一系列技术革命,引发了从手工劳动到机器大生产的巨大变革, 带来了劳作方式和生产关系的深刻变革。

③随着工厂的出现,工厂制度逐渐形成。

手工工场

工厂制度

(2)特点:

一、机器大生产与工厂制度

1、工厂制度

最典型的行业是陶瓷业,1769年,乔赛亚·韦奇伍德开办埃特鲁利亚陶瓷工场,在场内实行精细的劳动分工,他把原来由一个人从头到尾完成的制陶流程分成几十道专门工序,分别由专人完成。 ——钱乘旦《英国通史》

为确保工厂机器的正常运转 、工作任务的顺利完成 、利润的最大增长,各个工厂都制定了严格的纪律,具体地说就是制定规章制度 ,实行强制性劳动工厂主将工人每天十几个小时地固定在某一处,随着机器的节奏不停地做着机械运动 ,以保证最大限度地使用机器。

——宋严萍 《英国工业革命时期的工厂管理及特点探究》

(2)特点:

①规模较大,实行倒班制。

②制定严格的规章制度,强化纪律意识,加强对工人管理。

③生产流水线广泛应用,各生产环节协同劳作,进行标准化生产,整个生产过程处于工厂主的监督管理之下。

④原料由工厂统一供应、合理调配。

⑤制定市场方案,开拓产品销售渠道。

将生产资料与工人集中在一起,通过使用机器进行大规模生产;工人成为机器的附属品;企业主既是资本所有者,又是企业经营管理者。

一、机器大生产与工厂制度

1、工厂制度

(3)影响:工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变,有利于科学管理、提高生产效率、挖掘工人的劳动潜质,从而产生更大的经济效益。

1911泰勒发表了《科学管理原理》,应用标准化方法制定“标准时间”和“作业”规范,创立了科学管理理论。

1913年美国福特汽车公司运用标准化原理把生产过程的时空统一起来创造了连续生产流水线。

生产力推动劳作方式的变革,劳作方式的变革又推动生产力进一步发展。

分工使同样的劳动者得以完成远超从前的工作量,其原因有三:

第一个特定环节的工人技能得到提升;免除了在不同类型工作之间来回转换耗损的时间;大量精简劳动的机械的发明,使一个人能胜任多人的工作。

一、机器大生产与工厂制度

1、工厂制度

2.工业革命对近代中国的影响

(1)洋务派:创办近代企业

代表企业:江南制造总局、福州船政局、汉阳铁厂等。

贡献:引进了西方工厂制度,进行机器大生产,迈出近代化的第一步。

一、机器大生产与工厂制度

(2)民族资本家:民族工业的初步发展

民族资本家主张实业救国,开办工厂并借鉴西方工厂的管理经验,如张謇创办大生纱厂,范旭东筹建永利碱厂

结合教材所学知识指出汉阳铁厂与天津永利碱厂的主要异同点。

(1)同:都采用机器生产;都引进了先进技术,培养了科技人才;都一定程度上抵制了外国经济侵略;都有利于中国的近代化,推动了中国的社会转型等。

(2)异:汉阳铁厂是洋务派创办的民用工业,其目的是“求富”,维护清朝的封建统治;天津永利碱厂是民族资产阶级创办的民族资本主义工业,其目的是实业救国,发展民族资本主义。

二、工业革命后生活方式的变化

1、促进了城市化的发展,也改变了人们的生活空间。

(1)人口猛增,城市规划建设滞后,工人生活环境恶劣。

(2)20世纪以来,逐渐建设新城,疏解中心城市人口,改善居住环境。

1850年曼彻斯特城市空间分布图

(伦敦)这种大规模的集中,250万人这样聚集在一个地方,使这250万人的力量增加了100倍;他们把伦敦变成了全世界的商业首都,建造了巨大的船坞,并聚集了经常布满太(泰)晤士河的成千的船只。

——【德】恩格斯《英国工人阶级状况》

二、工业革命后生活方式的变化

2、交通运输业的进步,欧美国家形成了水陆运输网,促进城际间、国际间的人口交流与贸易往来,增加社会流动性,使世界联系更加紧密。

旅行者以往靠双腿、马车经过数日乃至数月跋涉和颠簸才能到达的目的地,现在跨上火车几个小时就解决了问题;

远洋货轮把英国的消费商品运销到世界各个角落,又把英国所需要的各种工业原料、生活用品运回。

闭塞、孤立、结构简单的经济单位,被交通大动脉以及无数个“毛细血管”连成高等的经济生命体。

——王斯德主编《世界通史 第二编:工业文明的兴盛——16-19世纪的世界史》

3、乡村的改变:

(1)西方国家农业机械日益普及,普遍建立大农场,农业现代化水平大大提高。

(2)大量人口从闭塞、宁静的乡村田园生活中走出,人们的眼界开阔了。

二、工业革命后生活方式的变化

4、生活节奏加快,时间观念增强——工厂制度和交通发展的必然要求

格林尼治时间是由格林尼治天文台制定,在1840年以前影响力有限,英国各地遵守本地时间。

1847年,英格兰和苏格兰铁路时刻表采用格林尼治时间,优化城际交通状况;

1851年,伦敦举办第一节世界博览会,600万游客体验到标准时间体系;

1880年,格林尼治时间成为全英国唯一法定时间;

1884年,英法美德俄日等25国在华盛顿召开会议,确定经过格林尼治天文台的经线为本初子午线,据此确定格林尼治时间为国际标准时间

材料 1866年,英国一年内1102个人在马路上丧命,促使铁路工程师J.P.Knight提出改良措施,试图管理控制城市交通。1868年,伦敦议会大厦前的十字路口安装了世界第一盏煤气信号灯。它由一位警察牵动皮带操作:红灯停,绿灯行。之后伦敦这个最繁忙的路口交通秩序有所好转。

1903年,美国颁布实施了首部交通法规,第一次提出了建立红绿灯信号、行人安全岛、人行横道标志等设施,后为世界各国所仿效。

1914年,美国多地相继出现了由电力驱动的交通信号灯,缓解了这些城市的交通问题。随着汽车制造业迅猛发展,城市人口不断增加,对城市道路通行提出了更高的要求。——据郑祖武《城市道路交通》等

根据材料并结合所学知识,指出城市道路交通信号灯诞生的历史背景。

工业革命;城市化进程加快,人口大量增加

交通运输工具和种类增加,城市交通状况日益复杂,行人安全问题日益显著

5、初等教育不断推广,人们的文化素质逐渐提升

1802年英国议会通过了第一个《工厂法》,规定限制童工劳动时间并提出应对童工进行读、写、算教育。国家干预教育始于19世纪30年代。从1833年起,议会开始拨款补助教育事业,其拨款数量逐年增加,并加强对教育工作的监督和管理。

(1)原因:机器生产代替手工劳动、城市化迅猛发展等现实因素,对广大民众的文化素质提出了更高的要求。

(2)表现

①19世纪,西方国家不断通过立法与财政推行初等教育;

②20世纪初清政府推行“癸卯学制”,创办学堂,对普及初等教育起到重要作用。中共创立工人夜校。

《夜校的明灯》

(安源路矿工人夜校)

二、工业革命后生活方式的变化

资产阶级的居住区

空气清新

环境舒适

交通方便

衣食富足

工人的居住区

肮脏混乱

治安很差

疾病四伏

贫困饥饿

城市的分裂:近代工业社会两大阶级的对抗和冲突

6、给民众的生活带来消极影响

(1)问题:工人劳动时间过长,工作与生活环境恶劣,传染病与职业病严重危害产业工人的健康。资本家压榨工人,阶级矛盾激化。

(2)解决:19世纪,欧洲社会主义运动风起云涌,工人阶级登上历史舞台,促进了马克思主义的诞生;各国颁布法律,产业工人的待遇有所改善。

二、工业革命后生活方式的变化

小结:

一、机器大生产与工厂制度

1、工业革命后,工厂和工厂制度出现,极大提高了生产力

2、中国洋务企业和民族资本主义企业引进工厂制度,民族工业发展起来

二、工业革命后生活方式的变化

1、促进城市化进程,人口猛涨,逐渐重视城市规划

2、交通运输迅速发展,促进人口交流与贸易往来

3、城乡差距逐渐缩小,人们走出乡村生活

4、时间观念不断加强,准时准点成为准则

5、初等教育不断推广,政府立法推动教育发展

6、给民众带来消极影响,民众生存环境恶劣,社会主义运动风起云涌

课程标准:认识大机器生产、工厂制度等对人类劳作方式及生活方式的影响;理解劳动人民对历史的推动作用,以及生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

观察图片,分析工业革命前后生产工具的变化

手工作坊

世代传承

从分散走向集中的手工工场

雇佣关系

机器大生产

集中劳动

机器大生产(专业集中)

手工劳动(零碎分散)

工场

工厂

第一次工业革命

第二次工业革命

18世纪60年代

19世纪中期

19世纪70年代

20世纪初

工厂制度

垄断组织

蒸汽机

电力、石油

火车、轮船

汽车、飞机

世界市场基本形成

世界市场最终形成

城市化

阶级结构

社会生活

……

经济结构

殖民扩张

经济思想

知识回顾

一、机器大生产与工厂制度

1、工厂制度

(1)形成过程:

①工业革命前,英国分散的手工工场已经向集中的手工工场发展,在一定程度上实现了生产专业化。

②18世纪60年代以来,以改良蒸汽机为代表的一系列技术革命,引发了从手工劳动到机器大生产的巨大变革, 带来了劳作方式和生产关系的深刻变革。

③随着工厂的出现,工厂制度逐渐形成。

手工工场

工厂制度

(2)特点:

一、机器大生产与工厂制度

1、工厂制度

最典型的行业是陶瓷业,1769年,乔赛亚·韦奇伍德开办埃特鲁利亚陶瓷工场,在场内实行精细的劳动分工,他把原来由一个人从头到尾完成的制陶流程分成几十道专门工序,分别由专人完成。 ——钱乘旦《英国通史》

为确保工厂机器的正常运转 、工作任务的顺利完成 、利润的最大增长,各个工厂都制定了严格的纪律,具体地说就是制定规章制度 ,实行强制性劳动工厂主将工人每天十几个小时地固定在某一处,随着机器的节奏不停地做着机械运动 ,以保证最大限度地使用机器。

——宋严萍 《英国工业革命时期的工厂管理及特点探究》

(2)特点:

①规模较大,实行倒班制。

②制定严格的规章制度,强化纪律意识,加强对工人管理。

③生产流水线广泛应用,各生产环节协同劳作,进行标准化生产,整个生产过程处于工厂主的监督管理之下。

④原料由工厂统一供应、合理调配。

⑤制定市场方案,开拓产品销售渠道。

将生产资料与工人集中在一起,通过使用机器进行大规模生产;工人成为机器的附属品;企业主既是资本所有者,又是企业经营管理者。

一、机器大生产与工厂制度

1、工厂制度

(3)影响:工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变,有利于科学管理、提高生产效率、挖掘工人的劳动潜质,从而产生更大的经济效益。

1911泰勒发表了《科学管理原理》,应用标准化方法制定“标准时间”和“作业”规范,创立了科学管理理论。

1913年美国福特汽车公司运用标准化原理把生产过程的时空统一起来创造了连续生产流水线。

生产力推动劳作方式的变革,劳作方式的变革又推动生产力进一步发展。

分工使同样的劳动者得以完成远超从前的工作量,其原因有三:

第一个特定环节的工人技能得到提升;免除了在不同类型工作之间来回转换耗损的时间;大量精简劳动的机械的发明,使一个人能胜任多人的工作。

一、机器大生产与工厂制度

1、工厂制度

2.工业革命对近代中国的影响

(1)洋务派:创办近代企业

代表企业:江南制造总局、福州船政局、汉阳铁厂等。

贡献:引进了西方工厂制度,进行机器大生产,迈出近代化的第一步。

一、机器大生产与工厂制度

(2)民族资本家:民族工业的初步发展

民族资本家主张实业救国,开办工厂并借鉴西方工厂的管理经验,如张謇创办大生纱厂,范旭东筹建永利碱厂

结合教材所学知识指出汉阳铁厂与天津永利碱厂的主要异同点。

(1)同:都采用机器生产;都引进了先进技术,培养了科技人才;都一定程度上抵制了外国经济侵略;都有利于中国的近代化,推动了中国的社会转型等。

(2)异:汉阳铁厂是洋务派创办的民用工业,其目的是“求富”,维护清朝的封建统治;天津永利碱厂是民族资产阶级创办的民族资本主义工业,其目的是实业救国,发展民族资本主义。

二、工业革命后生活方式的变化

1、促进了城市化的发展,也改变了人们的生活空间。

(1)人口猛增,城市规划建设滞后,工人生活环境恶劣。

(2)20世纪以来,逐渐建设新城,疏解中心城市人口,改善居住环境。

1850年曼彻斯特城市空间分布图

(伦敦)这种大规模的集中,250万人这样聚集在一个地方,使这250万人的力量增加了100倍;他们把伦敦变成了全世界的商业首都,建造了巨大的船坞,并聚集了经常布满太(泰)晤士河的成千的船只。

——【德】恩格斯《英国工人阶级状况》

二、工业革命后生活方式的变化

2、交通运输业的进步,欧美国家形成了水陆运输网,促进城际间、国际间的人口交流与贸易往来,增加社会流动性,使世界联系更加紧密。

旅行者以往靠双腿、马车经过数日乃至数月跋涉和颠簸才能到达的目的地,现在跨上火车几个小时就解决了问题;

远洋货轮把英国的消费商品运销到世界各个角落,又把英国所需要的各种工业原料、生活用品运回。

闭塞、孤立、结构简单的经济单位,被交通大动脉以及无数个“毛细血管”连成高等的经济生命体。

——王斯德主编《世界通史 第二编:工业文明的兴盛——16-19世纪的世界史》

3、乡村的改变:

(1)西方国家农业机械日益普及,普遍建立大农场,农业现代化水平大大提高。

(2)大量人口从闭塞、宁静的乡村田园生活中走出,人们的眼界开阔了。

二、工业革命后生活方式的变化

4、生活节奏加快,时间观念增强——工厂制度和交通发展的必然要求

格林尼治时间是由格林尼治天文台制定,在1840年以前影响力有限,英国各地遵守本地时间。

1847年,英格兰和苏格兰铁路时刻表采用格林尼治时间,优化城际交通状况;

1851年,伦敦举办第一节世界博览会,600万游客体验到标准时间体系;

1880年,格林尼治时间成为全英国唯一法定时间;

1884年,英法美德俄日等25国在华盛顿召开会议,确定经过格林尼治天文台的经线为本初子午线,据此确定格林尼治时间为国际标准时间

材料 1866年,英国一年内1102个人在马路上丧命,促使铁路工程师J.P.Knight提出改良措施,试图管理控制城市交通。1868年,伦敦议会大厦前的十字路口安装了世界第一盏煤气信号灯。它由一位警察牵动皮带操作:红灯停,绿灯行。之后伦敦这个最繁忙的路口交通秩序有所好转。

1903年,美国颁布实施了首部交通法规,第一次提出了建立红绿灯信号、行人安全岛、人行横道标志等设施,后为世界各国所仿效。

1914年,美国多地相继出现了由电力驱动的交通信号灯,缓解了这些城市的交通问题。随着汽车制造业迅猛发展,城市人口不断增加,对城市道路通行提出了更高的要求。——据郑祖武《城市道路交通》等

根据材料并结合所学知识,指出城市道路交通信号灯诞生的历史背景。

工业革命;城市化进程加快,人口大量增加

交通运输工具和种类增加,城市交通状况日益复杂,行人安全问题日益显著

5、初等教育不断推广,人们的文化素质逐渐提升

1802年英国议会通过了第一个《工厂法》,规定限制童工劳动时间并提出应对童工进行读、写、算教育。国家干预教育始于19世纪30年代。从1833年起,议会开始拨款补助教育事业,其拨款数量逐年增加,并加强对教育工作的监督和管理。

(1)原因:机器生产代替手工劳动、城市化迅猛发展等现实因素,对广大民众的文化素质提出了更高的要求。

(2)表现

①19世纪,西方国家不断通过立法与财政推行初等教育;

②20世纪初清政府推行“癸卯学制”,创办学堂,对普及初等教育起到重要作用。中共创立工人夜校。

《夜校的明灯》

(安源路矿工人夜校)

二、工业革命后生活方式的变化

资产阶级的居住区

空气清新

环境舒适

交通方便

衣食富足

工人的居住区

肮脏混乱

治安很差

疾病四伏

贫困饥饿

城市的分裂:近代工业社会两大阶级的对抗和冲突

6、给民众的生活带来消极影响

(1)问题:工人劳动时间过长,工作与生活环境恶劣,传染病与职业病严重危害产业工人的健康。资本家压榨工人,阶级矛盾激化。

(2)解决:19世纪,欧洲社会主义运动风起云涌,工人阶级登上历史舞台,促进了马克思主义的诞生;各国颁布法律,产业工人的待遇有所改善。

二、工业革命后生活方式的变化

小结:

一、机器大生产与工厂制度

1、工业革命后,工厂和工厂制度出现,极大提高了生产力

2、中国洋务企业和民族资本主义企业引进工厂制度,民族工业发展起来

二、工业革命后生活方式的变化

1、促进城市化进程,人口猛涨,逐渐重视城市规划

2、交通运输迅速发展,促进人口交流与贸易往来

3、城乡差距逐渐缩小,人们走出乡村生活

4、时间观念不断加强,准时准点成为准则

5、初等教育不断推广,政府立法推动教育发展

6、给民众带来消极影响,民众生存环境恶劣,社会主义运动风起云涌

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化