2020-2021学年统编版必修中外历史纲要下第四单元 第8课 欧洲的思想解放运动导学案

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年统编版必修中外历史纲要下第四单元 第8课 欧洲的思想解放运动导学案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-07 17:38:46 | ||

图片预览

文档简介

1170940010502900西欧的思想解放运动

重难点

题型

分值

重点

文艺复兴、宗教改革、启蒙运动兴起的背景、实质、内容及影响

选择题、非选择题

2-4

近代科学兴起的背景及表现

难点

近代欧洲思想解放运动的比较

要点一 文艺复兴和宗教改革

材料:

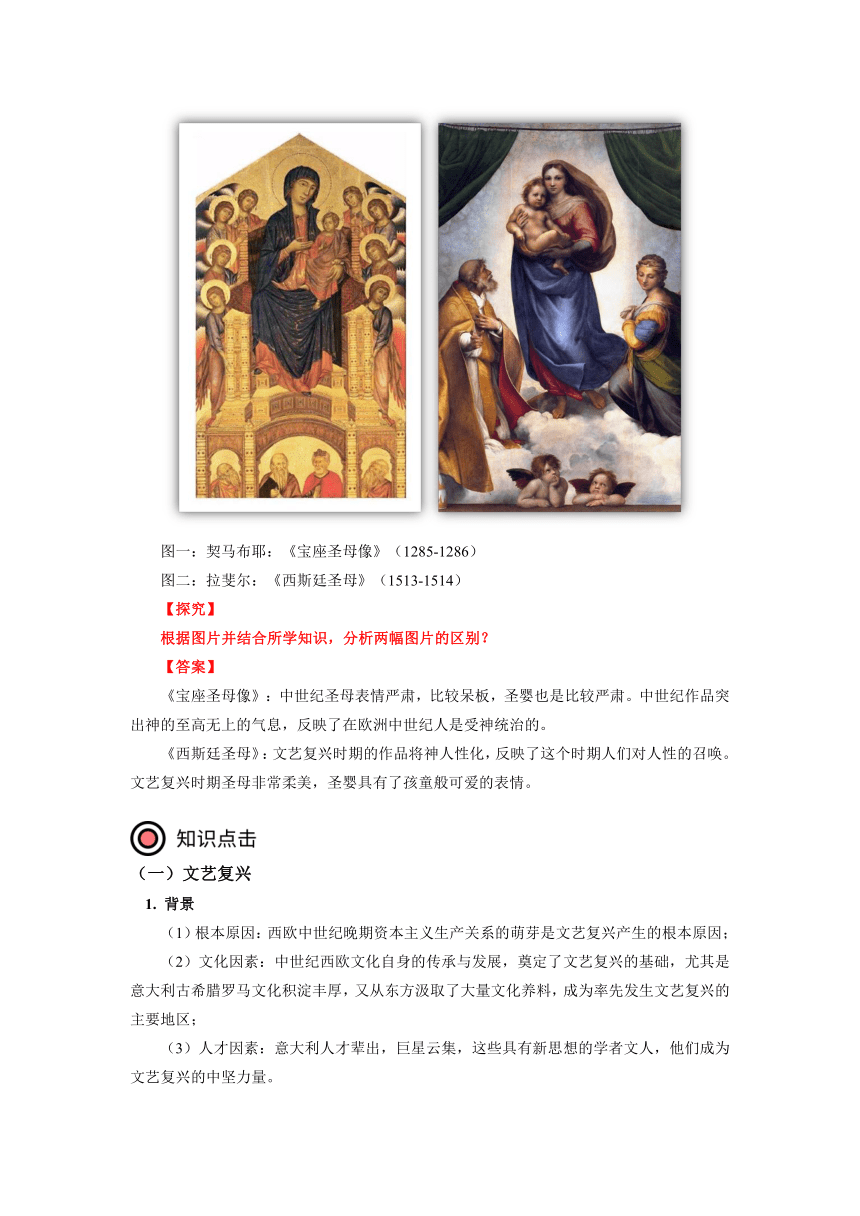

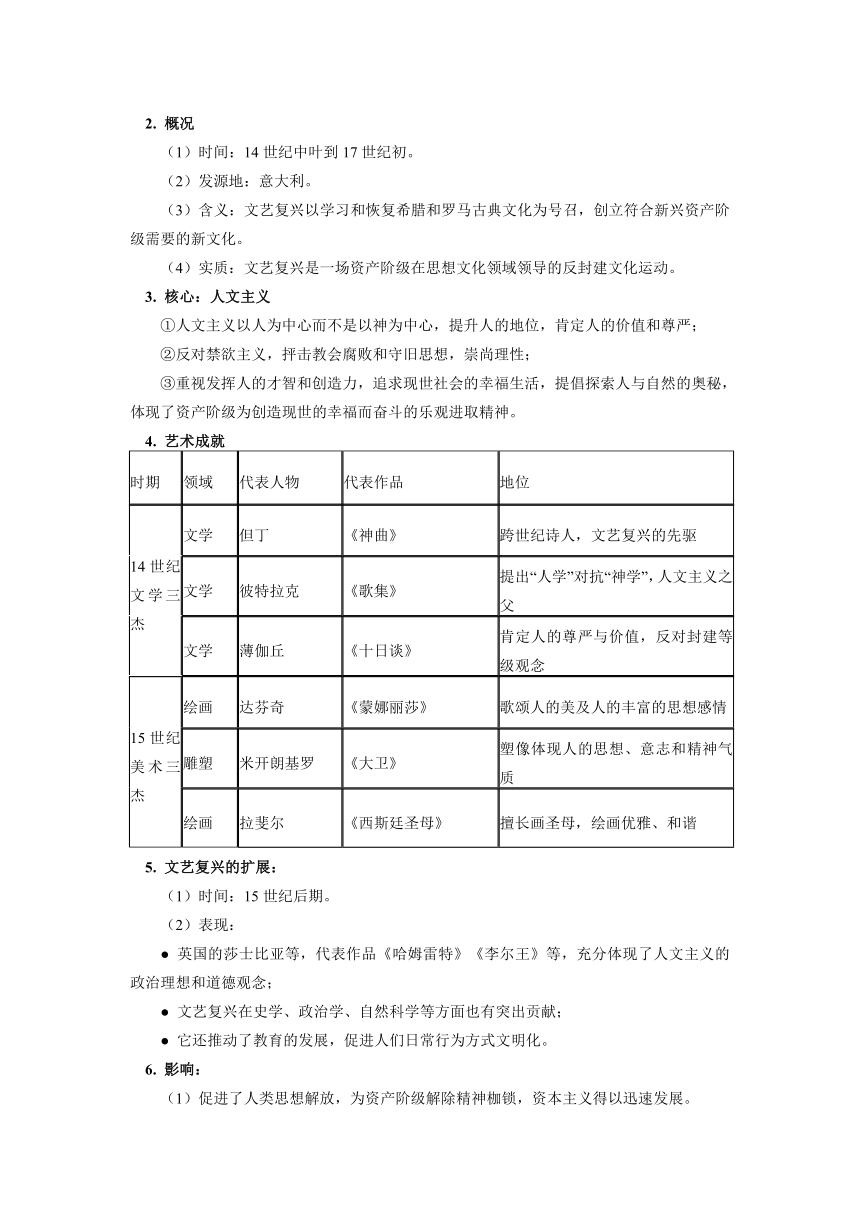

图一:契马布耶:《宝座圣母像》(1285-1286)

图二:拉斐尔:《西斯廷圣母》(1513-1514)

【探究】

根据图片并结合所学知识,分析两幅图片的区别?

【答案】

《宝座圣母像》:中世纪圣母表情严肃,比较呆板,圣婴也是比较严肃。中世纪作品突出神的至高无上的气息,反映了在欧洲中世纪人是受神统治的。

《西斯廷圣母》:文艺复兴时期的作品将神人性化,反映了这个时期人们对人性的召唤。文艺复兴时期圣母非常柔美,圣婴具有了孩童般可爱的表情。

(一)文艺复兴

1. 背景

(1)根本原因:西欧中世纪晚期资本主义生产关系的萌芽是文艺复兴产生的根本原因;

(2)文化因素:中世纪西欧文化自身的传承与发展,奠定了文艺复兴的基础,尤其是意大利古希腊罗马文化积淀丰厚,又从东方汲取了大量文化养料,成为率先发生文艺复兴的主要地区;

(3)人才因素:意大利人才辈出,巨星云集,这些具有新思想的学者文人,他们成为文艺复兴的中坚力量。

2. 概况

(1)时间:14世纪中叶到17世纪初。

(2)发源地:意大利。

(3)含义:文艺复兴以学习和恢复希腊和罗马古典文化为号召,创立符合新兴资产阶级需要的新文化。

(4)实质:文艺复兴是一场资产阶级在思想文化领域领导的反封建文化运动。

3. 核心:人文主义

①人文主义以人为中心而不是以神为中心,提升人的地位,肯定人的价值和尊严;

②反对禁欲主义,抨击教会腐败和守旧思想,崇尚理性;

③重视发挥人的才智和创造力,追求现世社会的幸福生活,提倡探索人与自然的奥秘,体现了资产阶级为创造现世的幸福而奋斗的乐观进取精神。

4. 艺术成就

时期

领域

代表人物

代表作品

地位

14世纪文学三杰

文学

但丁

《神曲》

跨世纪诗人,文艺复兴的先驱

文学

彼特拉克

《歌集》

提出“人学”对抗“神学”,人文主义之父

文学

薄伽丘

《十日谈》

肯定人的尊严与价值,反对封建等级观念

15世纪美术三杰

绘画

达芬奇

《蒙娜丽莎》

歌颂人的美及人的丰富的思想感情

雕塑

米开朗基罗

《大卫》

塑像体现人的思想、意志和精神气质

绘画

拉斐尔

《西斯廷圣母》

擅长画圣母,绘画优雅、和谐

5. 文艺复兴的扩展:

(1)时间:15世纪后期。

(2)表现:

● 英国的莎士比亚等,代表作品《哈姆雷特》《李尔王》等,充分体现了人文主义的政治理想和道德观念;

● 文艺复兴在史学、政治学、自然科学等方面也有突出贡献;

● 它还推动了教育的发展,促进人们日常行为方式文明化。

6. 影响:

(1)促进了人类思想解放,为资产阶级解除精神枷锁,资本主义得以迅速发展。

(2)冲击了封建秩序,解放了长期被宗教戒律压抑和禁锢的人性,使人们开始更多地关注人本身与现世世界。

(3)促进了文学艺术的发展和繁荣。

(4)促进了近代自然科学的产生,推动了生产力的发展。

(二)宗教改革

1. 马丁·路德的宗教改革

(1)背景

根本原因:德意志政治上的分裂局面,严重阻碍了经济的发展;

主要原因:罗马教廷对德意志的神权统治和经济搜刮;

直接原因(导火索):1517年,教皇派人到德意志兜售“赎罪券”。

(2)开始标志:马丁·路德《九十五条论纲》的发表。

(3)主张:路德认为人的灵魂获救靠自己的信仰,不靠宗教仪式;上帝面前人人平等;主张建立民族教会和廉俭教会,力主用民族语言进行宗教活动。

(4)影响:确定了“教随国定”原则;形成了路德派新教,并在德国取得合法地位。

2. 宗教改革的扩展

继德国之后,西欧其他国家也先后进行宗教改革;

建立了独立于罗马教廷的新教(其中瑞士的加尔文教和英国的国教影响最大)。

3. 宗教改革的影响

进一步解放了人们的思想,传播和发展了人文主义;有利于欧洲资本主义经济的成长;脱离罗马教廷的民族教会的建立,推进了欧洲民族国家的形成和文化教育事业的发展。

例题1 恩格斯说:“意大利人是现代欧洲各个民族中间的长子,是西方现代文化转型中最先觉醒的民族。”这主要是指意大利( )

A. 最早产生资本主义萌芽

B. 率先开辟了新航路

C. 首先倡导复兴人文主义

D. 最先开展宗教改革

答案:C

解析:依据“西方现代文化转型中最先觉醒的民族”,并结合所学知识可知,意大利是最先进行文艺复兴的城市,文艺复兴运动使得意大利的思想文化领先于世界其他地区,故C项正确。意大利的威尼斯、佛罗伦萨等城市和西北欧的尼德兰等城市几乎同时产生资本主义萌芽,所以意大利在这方面没有独创性,排除A项;率先开辟新航路的是西班牙和葡萄牙,排除B项;最先进行宗教改革的是德意志,排除D项。

考点:本题考查文艺复兴。

点评:本题难度适中。根据材料并结合所学知识即可。

例题2 中世纪的女人们认为,在私人领域以外,必须把头发藏好,要用帽子、头巾保护起来。文艺复兴时期的女人们则用白色或黄色的蚕丝做成假发装饰品,在阳光灿烂的日子里整天在露天中度过。这表明文艺复兴的重要特征是( )

A. 宽容的心态 B. 人性的复苏

C. 高雅的追求 D. 理性的崇拜

答案:B

解析:材料中“中世纪的女人们认为,在私人领域以外,必须把头发藏好,要用帽子、头巾保护起来”是因为中世纪基督教会及神学思想束缚、压抑人性。“文艺复兴时期的女人们则用白色或黄色的蚕丝做成假发装饰品,在阳光灿烂的日子里整天在露天中度过”说明人们的观念发生变化,充分追求并展示美,是人性复苏的体现,B项正确。宽容的心态与材料无关,排除A项;高雅的追求只是对材料的片面反映,排除C项;理性属于启蒙运动的内容,排除D项。

考点:本题主要考查文艺复兴的内涵。

点评:本题难度适中,需要根据材料并结合所学知识。

例题3 马丁·路德在《九十五条论纲》中写到:“很显然,当钱币投入钱柜中叮当作响的时候,增加的只是得利心和贪欲心。至于代祷是否有效,完全只能以上帝的意旨为转移。”这段话体现了马丁·路德的哪项主张( )

A. 人人有权读《圣经》

B. 否认教皇和神职人员权威

C. 简化宗教礼仪

D. 教会应从属于国家

答案:B

解析:依据所学知识可知,罗马教皇主张教徒只有通过烦琐的宗教仪式包括购买赎罪券才能获得上帝的拯救,而马丁·路德主张依靠虔诚的信仰即可获得拯救,不需要通过神职人员,强调个人与上帝的沟通权力,实际上否定了教皇和教会作为上帝代言人的身份和特权,体现了人文主义精神。故B项符合题意。

考点:宗教改革

点评:本题难度适中,解题时需要根据材料并结合所学知识

要点二 近代科学的兴起和启蒙运动

材料 如果我仅仅考虑强力,以及强力所得出的效果,我就要说:当人民被迫服从而服从时,他们做得对;但是一旦人民可以摆脱自己身上的桎梏而摆脱它时,他们就做得更对。因为人民既是根据别人剥夺他的自由所根据的那种同样的权利来恢复自己的自由,所以人民有理由重新获得自由的,否则别人当初夺去他的自由就不是毫无根据的了。社会秩序乃是为其他一切权利提供了基础的一项神圣权利。然而这项权利决不是出诸自然的,而是建立在约定之上的。

——卢梭《社会契约论》

【探究】

材料是否可以作为研究启蒙运动的史料?结合材料内容说明其理由。

【答案】

可以。理由:因为材料的观点是人民主权、社会契约。

(一)近代科学的兴起

1. 背景:文艺复兴和宗教改革深入发展;16—17世纪欧洲的自然科学研究有重大突破。

2. 表现:

(1)波兰天文学家哥白尼提出“日心说”,建立新的宇宙观;

(2)英国科学家牛顿发现万有引力定律,确立了较为完整的力学体系;

(3)近代科学在光学、 热学、磁学、解剖学等领域也取得了巨大进步。

3. 影响:

(1)科学革命形成了重视经验和事实的理性化思维方式,确立了发现自然规律的科学方法;

(2)科学革命促进了思想解放,推动了科学世界观的形成。

(二)启蒙运动

1. 背景:

(1)根本原因:资本主义进一步发展。

(2)思想因素:文艺复兴、宗教改革和近代科学的发展,解放了人们的思想。

(3)阶级因素:新兴资产阶级要求摆脱专制王权和教会的思想束缚。

2. 概况:

(1)时间:17—18世纪。

(2)运动范围:17世纪,出现于英国,18世纪,在法国达到高潮,成为启蒙运动的中心。

(3)核心思想:理性。

(4)实质:资产阶级领导的反封建的思想文化运动,也是继文艺复兴后欧洲第二次思想解放运动。

3. 代表人物及主张:

人物

国别

思想主张

伏尔泰

法国

寄希望于“开明“君主进行改革,建立君主立宪制

孟德斯鸠

法国

强调立法、司法、行政三权分立,相互监督、制衡

卢梭

法国

主张“主权在民”和直接民主制

亚当·斯密

英国

“现代经济学之父” 他认为劳动是财富的源泉,衡量价值的尺度,主张自由竞争

康德

德国

认为人应该独立思考理性判断,主张民主、自由、平等

4. 影响:

(1)进一步解放思想,为资本主义制度的建立作了理论准备 。

(2)启蒙运动直接推动了美国独立战争和法国大革命。

(3)推动了殖民地半殖民地人民争取民族独立战争。

例题1 “一个苹果让牛顿吸引了世界,一壶沸水让瓦特转动了世界,一个元素让爱迪生点燃了世界。”牛顿能“吸引了世界”是由于( )

A. 发明电灯

B. 发现万有引力定律

C. 提出相对论

D. 改良蒸汽机

答案:B

解析:A项是爱迪生的成果,C项是爱因斯坦的成果,D项是瓦特的成果。

考点:近代自然科学

点评:本题难度适中

例题2 有学者认为:“18世纪末至19世纪中期,对欧洲大陆来说是一个大动荡的时代,同时也是历史性变革的时代。”推动“历史性变革”的思想因素是( )

A. 马克思主义

B. 文艺复兴

C. 启蒙运动

D. 宗教改革

答案:C

解析:马克思主义诞生于19世纪中期,故排除A项;文艺复兴开始于14世纪,故排除B项;宗教改革开始于16世纪,故排除D项;启蒙运动兴起于17~18世纪,宣扬的民主平等思想促进了欧洲资产阶级革命的发展,故选C项。

考点:启蒙运动

点评:本题难度适中,解题时需要根据材料并结合所学知识

例题3 卢梭提出:“在国家里没有什么基本上不能废除,社会契约本身也不例外,因为假如所有公民一致同意破坏契约,无疑的这将是合法的破坏。”这主要反映的是( )

A. 社会契约论 B. 人民主权说 C. 自由平等 D. 三权分立学说

答案:B

解析:卢梭强调的是人民至高无上的地位与权威,在人民的意志下,什么都可以废除,“契约本身也不例外”,这反映的是人民主权说,故B项正确。社会契约的意思是人民在公共意志的基础上订立社会契约,大家都应遵守,故A项不符合题意;题干没有涉及到天赋人权学说和三权分立的相关内容,故C、D两项排除。

考点:启蒙运动

点评:本题难度适中,解题时需要根据材料并结合所学知识

(答题时间:30分钟)

1. 梁启超说:“欧洲之所以有今日,皆由十四五世纪时,古学复兴,脱教会之樊篱,一洗思想界之奴性,其进步乃沛乎莫能御。”对梁启超的话理解准确的是( )

A. 自然哲学使人们具有了自主的意识

B. 智者学派树立了人性的尊严

C. 文艺复兴打破了中世纪的神学桎梏

D. 宗教改革挑战了教皇的权威

2. 文艺复兴时期的意大利人普遍主张,人就应该公开地满足自己的各种欲望,只要能实现幸福的目标,采取什么样的手段都无所谓。这反映了文艺复兴时期的意大利( )

A. 人文主义成为社会主流

B. 是欧洲人文主义的中心

C. 肯定了人的价值和欲望

D. 促进了理性主义的传播

3. 文艺复兴时期,艺术家们创作了大量的以宗教内容为题材的圣像画,但此时的圣像画少了高高在上、冰冷不可侵犯的畏惧感,而是多了一丝尘世的生命气息和亲近感,如圣母玛利亚的形象不再有头顶上的金色光圈,而是显得更为温和、端庄。由此可知,这种变化了的圣像画( )

A. 意在阐明神是人造的理念

B. 蕴含了世俗的人文精神

C. 否定了宗教的神圣地位

D. 反映了宗教改革的成果

4. 恩格斯在《自然辩证法导言》一文中评价某次变革时说:这是一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革……在它的光辉的形象面前,中世纪的幽灵消逝了。最早引领这场变革的文学家是( )

A. 但丁

B. 彼特拉克

C. 薄伽丘

D. 莎士比亚

5. 马丁·路德在《九十五条论纲》中写到:“很显然,当钱币投入钱柜中叮当作响的时候,增加的只是得利心和贪欲心。至于代祷是否有效,完全只能以上帝的意旨为转移。”这段话体现了马丁·路德的哪项主张( )

A. 人人有权读《圣经》

B. 否认教皇和神职人员权威

C. 简化宗教礼仪

D. 教会应从属于国家

6. “上帝的道不是用什么行为,而是单用信才能领受爱慕的。因此,既然灵魂为它的生命与义所需要的只是信,那么灵魂称义显然单是因信,而不是因任何行为。”马丁·路德这段话旨在( )

A. 否定行为的重要性

B. 肯定信仰的权威

C. 抨击教皇和教会

D. 强调“道”的重要性

7. 马丁·路德倡导宗教改革的根本目的是( )

A. 反对在德意志出售免罪符

B. 摆脱罗马天主教会的管辖

C. 打破天主教会对《圣经》的解释权威

D. 建立适合资产阶级需要的教会

8. 14~16世纪,人文精神的旗帜在欧洲高扬;而到了18世纪,理性之光照亮了欧洲近代发展的道路。导致这种转变的根本原因是( )

A. 仁人志士的探索追求

B. 人文主义自身的魅力

C. 资本主义经济的发展

D. 自然科学的巨大进步

9. 启蒙思想家们深信:启蒙必须依靠科学,科学能揭示“自然之光”,也能点燃“理性之光”,引导人们从黑暗走向光明。这说明( )

A. 近代科学追求王权公平

B. 科学技术是走向理性的唯一条件

C. 自然科学推动理性发展

D. 资本主义经济发展推动了科技的进步

10. 孟德斯鸠认为暴政破坏了整个社会,也违反了人性。他专门研究了防止或避免出现暴君政体的具体办法。其“具体办法”是( )

A. 三权分立

B. 社会契约

C. 民主共和

D. 自由平等

11. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 这个世界已经令人激奋的很,没有必要再去考虑来世了。看来人们产生的疑窦是,那种平静、遁世或独身的生活是否就比充满活力的群居生活或家庭生活,乃至纷乱和冒险的生活更胜一筹呢?要叫人相信教士会比俗人好,或是生活会导致严峻上帝的最后审判,这是困难的。认为人的意志和智力会把人引入歧途,这似乎是一种阴郁的教义。认为人是脆弱的生物,需要上帝的感化和拯救,这充其量不过是一种口是心非的说法罢了。强烈吸引文艺复兴时期意大利人的,则是认为人具有巨大能力的这一概念。

材料二 路德认为使人“得到救赎”的,不是教会所称的诸如祈祷、施舍、圣餐、圣洁生活等“善行”,而是“内心的信仰”,这是上帝直接授予每个灵魂的一种内在的精神皈依。路德认为,善行只是这种内在感化的结果和外表迹象,而决不是它的根源。教皇抑或宗教会议都无权确定真正的基督教信条,每个人都可以阅读《圣经》,凭自己的良心自由地作出自己的解释。

——以上两则材料均摘自《世界现代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括意大利人关于“人”的概念的变化,并分析其背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出马丁·路德的新宗教观及意义。

1. C 解析:材料“皆由十四五世纪时,古学复兴,脱教会之樊篱”表明文艺复兴打破了中世纪的神学桎梏,促进思想解放,故C项正确。A项与材料无关;B、D两项时间与题目不符,排除。

2. C 解析:“人就应该公开地满足自己的各种欲望”说明文艺复兴时期对人的价值和欲望的肯定,故C项正确。材料体现不出人文主义成为整个社会的主流,故A项排除;意大利是文艺复兴的中心,但这与材料联系不大,故B项排除;文艺复兴的核心是人文主义,故D项排除。

3. B 解析:文艺复兴时期的宗教画“多了一丝尘世的生命气息和亲近感”,圣母玛利亚的形象“显得更为温和、端庄”,彰显了人性的光辉,这与艺术家们在创作时融入世俗的人性之美有密切联系,因此B项正确。圣像画的变化体现的是“神”所具备的人性光芒,没有阐明神是人造的理念,A项错误;宗教画仍以宗教元素为题材,人文主义者并未否定宗教的神圣地位,C项错误;这种变化了的圣像画体现的是人文精神,并非宗教改革的成果,D项错误。

4. A 解析:材料中的变革指的是文艺复兴运动。意大利是文艺复兴运动最早兴起的地区,13世纪末的意大利诗人但丁被誉为中世纪最后一位诗人,新世纪的最初一位诗人。因此A项正确。B项不符合史实,最早引领这次变革是但丁,不是彼特拉克;C项不符合史实,薄伽丘是意大利文艺复兴的杰出代表,但要晚于但丁,并非最早引领这场变革的文学家;D项错误,莎士比亚是16世纪末英国文艺复兴的重要作家,时间晚于但丁,不是最早引领这场变革的文学家。

5. B 解析:依据所学知识可知,罗马教皇主张教徒只有通过烦琐的宗教仪式包括购买赎罪券才能获得上帝的拯救,而马丁·路德主张依靠虔诚的信仰即可获得拯救,不需要通过神职人员,强调个人与上帝的沟通权力,实际上否定了教皇和教会作为上帝代言人的身份和特权,体现了人文主义精神。故B项符合题意。

6. B 解析:依据所学知识可知,材料信息“灵魂称义显然单是因信,而不是因任何行为”反映的是宗教改革中的“因信称义”,这肯定了信仰的权威,故B项正确。“因信称义”否定了“因行称义”,但否定行为的重要性绝不是马丁·路德说这段话的最终目的,故A项错误;这段话的目的不是抨击教皇和教会,故C项错误;D项是对材料的误读,故错误。

7. D 解析:“反对在德意志出售免罪符”是马丁·路德宗教改革的具体主张,不是根本目的,故A项排除;“摆脱罗马天主教会的管辖”“打破天主教会对《圣经》的解释权威”是其目的但不是根本目的,故B、C两项排除;马丁·路德是资产阶级的代表人物,他所发起的宗教改革运动根本目的也是维护资产阶级的利益,建立适合资产阶级需要的教会,故D项正确。

8. C 解析:资本主义经济进一步发展,封建制度与资本主义发展矛盾尖锐,要求摆脱封建专制统治和教会压迫,这是以理性主义为核心的启蒙运动出现的根本原因,故选C项。其他三项都不是根本原因。

9. C 解析:材料主要说明科学与理性的关系,没有涉及“王权公平”,故A项排除;B项中“唯一条件”的表述过于绝对化,故排除;题目中未涉及经济发展与科技进步的关系,故排除D项;由材料“科学……能点燃‘理性之光’”可知自然科学能推动理性发展,故选C项。

10. A 解析:据材料“防止或避免出现暴君政体的具体办法”并结合所学知识可知,孟德斯鸠主张三权分立,以此来防止或避免出现暴君政体,故A项正确。社会契约论属于卢梭的思想,主要论述主权在民,不是“防止或避免出现暴君政体的具体办法”,故B项错误;孟德斯鸠也没有民主共和的思想主张,故C项错误;自由平等同样不符合“防止或避免出现暴君政体的具体办法”,故D项错误。

11. 答案:(1)变化:从人是脆弱的,到人是能力巨大的;从考虑来世到追求现世幸福;从信仰上帝到崇尚理性,核心是提倡人文主义。

背景:意大利商品经济发展,资本主义萌芽,资产阶级形成;古希腊古罗马文化的保留;教会束缚。

(2)宗教观:主张因信称义,反对因行称义;认为善行是信仰的外表迹象;反对教皇等外在权威。

意义:打破了对教会的迷信,解放了思想,促进了人文主义的进一步传播与发展。

解析:第(1)问,第一小问,根据“这个世界已经令人激奋的很,没有必要再去考虑来世了”“要叫人相信教士会比俗人好,或是生活会导致严峻上帝的最后审判,这是困难的”“认为人是脆弱的生物,……强烈吸引文艺复兴时期意大利人的,则是认为人具有巨大能力的这一概念”等内容,进行逐一概括即可。第二小问,“人”的概念的变化的背景实际上就是文艺复兴产生的社会背景,结合相关内容作答即可。第(2)问,第一小问,根据“是‘内心的信仰’,这是上帝直接授予每个灵魂的一种内在的精神皈依。……每个人都可以阅读《圣经》,凭自己的良心自由地作出自己的解释”并结合马丁·路德宗教改革的主张进行作答即可。第二小问,马丁·路德的新宗教观冲击了当时教会和教皇的统治地位,解放了思想,有助于人文主义思想的传播。

重难点

题型

分值

重点

文艺复兴、宗教改革、启蒙运动兴起的背景、实质、内容及影响

选择题、非选择题

2-4

近代科学兴起的背景及表现

难点

近代欧洲思想解放运动的比较

要点一 文艺复兴和宗教改革

材料:

图一:契马布耶:《宝座圣母像》(1285-1286)

图二:拉斐尔:《西斯廷圣母》(1513-1514)

【探究】

根据图片并结合所学知识,分析两幅图片的区别?

【答案】

《宝座圣母像》:中世纪圣母表情严肃,比较呆板,圣婴也是比较严肃。中世纪作品突出神的至高无上的气息,反映了在欧洲中世纪人是受神统治的。

《西斯廷圣母》:文艺复兴时期的作品将神人性化,反映了这个时期人们对人性的召唤。文艺复兴时期圣母非常柔美,圣婴具有了孩童般可爱的表情。

(一)文艺复兴

1. 背景

(1)根本原因:西欧中世纪晚期资本主义生产关系的萌芽是文艺复兴产生的根本原因;

(2)文化因素:中世纪西欧文化自身的传承与发展,奠定了文艺复兴的基础,尤其是意大利古希腊罗马文化积淀丰厚,又从东方汲取了大量文化养料,成为率先发生文艺复兴的主要地区;

(3)人才因素:意大利人才辈出,巨星云集,这些具有新思想的学者文人,他们成为文艺复兴的中坚力量。

2. 概况

(1)时间:14世纪中叶到17世纪初。

(2)发源地:意大利。

(3)含义:文艺复兴以学习和恢复希腊和罗马古典文化为号召,创立符合新兴资产阶级需要的新文化。

(4)实质:文艺复兴是一场资产阶级在思想文化领域领导的反封建文化运动。

3. 核心:人文主义

①人文主义以人为中心而不是以神为中心,提升人的地位,肯定人的价值和尊严;

②反对禁欲主义,抨击教会腐败和守旧思想,崇尚理性;

③重视发挥人的才智和创造力,追求现世社会的幸福生活,提倡探索人与自然的奥秘,体现了资产阶级为创造现世的幸福而奋斗的乐观进取精神。

4. 艺术成就

时期

领域

代表人物

代表作品

地位

14世纪文学三杰

文学

但丁

《神曲》

跨世纪诗人,文艺复兴的先驱

文学

彼特拉克

《歌集》

提出“人学”对抗“神学”,人文主义之父

文学

薄伽丘

《十日谈》

肯定人的尊严与价值,反对封建等级观念

15世纪美术三杰

绘画

达芬奇

《蒙娜丽莎》

歌颂人的美及人的丰富的思想感情

雕塑

米开朗基罗

《大卫》

塑像体现人的思想、意志和精神气质

绘画

拉斐尔

《西斯廷圣母》

擅长画圣母,绘画优雅、和谐

5. 文艺复兴的扩展:

(1)时间:15世纪后期。

(2)表现:

● 英国的莎士比亚等,代表作品《哈姆雷特》《李尔王》等,充分体现了人文主义的政治理想和道德观念;

● 文艺复兴在史学、政治学、自然科学等方面也有突出贡献;

● 它还推动了教育的发展,促进人们日常行为方式文明化。

6. 影响:

(1)促进了人类思想解放,为资产阶级解除精神枷锁,资本主义得以迅速发展。

(2)冲击了封建秩序,解放了长期被宗教戒律压抑和禁锢的人性,使人们开始更多地关注人本身与现世世界。

(3)促进了文学艺术的发展和繁荣。

(4)促进了近代自然科学的产生,推动了生产力的发展。

(二)宗教改革

1. 马丁·路德的宗教改革

(1)背景

根本原因:德意志政治上的分裂局面,严重阻碍了经济的发展;

主要原因:罗马教廷对德意志的神权统治和经济搜刮;

直接原因(导火索):1517年,教皇派人到德意志兜售“赎罪券”。

(2)开始标志:马丁·路德《九十五条论纲》的发表。

(3)主张:路德认为人的灵魂获救靠自己的信仰,不靠宗教仪式;上帝面前人人平等;主张建立民族教会和廉俭教会,力主用民族语言进行宗教活动。

(4)影响:确定了“教随国定”原则;形成了路德派新教,并在德国取得合法地位。

2. 宗教改革的扩展

继德国之后,西欧其他国家也先后进行宗教改革;

建立了独立于罗马教廷的新教(其中瑞士的加尔文教和英国的国教影响最大)。

3. 宗教改革的影响

进一步解放了人们的思想,传播和发展了人文主义;有利于欧洲资本主义经济的成长;脱离罗马教廷的民族教会的建立,推进了欧洲民族国家的形成和文化教育事业的发展。

例题1 恩格斯说:“意大利人是现代欧洲各个民族中间的长子,是西方现代文化转型中最先觉醒的民族。”这主要是指意大利( )

A. 最早产生资本主义萌芽

B. 率先开辟了新航路

C. 首先倡导复兴人文主义

D. 最先开展宗教改革

答案:C

解析:依据“西方现代文化转型中最先觉醒的民族”,并结合所学知识可知,意大利是最先进行文艺复兴的城市,文艺复兴运动使得意大利的思想文化领先于世界其他地区,故C项正确。意大利的威尼斯、佛罗伦萨等城市和西北欧的尼德兰等城市几乎同时产生资本主义萌芽,所以意大利在这方面没有独创性,排除A项;率先开辟新航路的是西班牙和葡萄牙,排除B项;最先进行宗教改革的是德意志,排除D项。

考点:本题考查文艺复兴。

点评:本题难度适中。根据材料并结合所学知识即可。

例题2 中世纪的女人们认为,在私人领域以外,必须把头发藏好,要用帽子、头巾保护起来。文艺复兴时期的女人们则用白色或黄色的蚕丝做成假发装饰品,在阳光灿烂的日子里整天在露天中度过。这表明文艺复兴的重要特征是( )

A. 宽容的心态 B. 人性的复苏

C. 高雅的追求 D. 理性的崇拜

答案:B

解析:材料中“中世纪的女人们认为,在私人领域以外,必须把头发藏好,要用帽子、头巾保护起来”是因为中世纪基督教会及神学思想束缚、压抑人性。“文艺复兴时期的女人们则用白色或黄色的蚕丝做成假发装饰品,在阳光灿烂的日子里整天在露天中度过”说明人们的观念发生变化,充分追求并展示美,是人性复苏的体现,B项正确。宽容的心态与材料无关,排除A项;高雅的追求只是对材料的片面反映,排除C项;理性属于启蒙运动的内容,排除D项。

考点:本题主要考查文艺复兴的内涵。

点评:本题难度适中,需要根据材料并结合所学知识。

例题3 马丁·路德在《九十五条论纲》中写到:“很显然,当钱币投入钱柜中叮当作响的时候,增加的只是得利心和贪欲心。至于代祷是否有效,完全只能以上帝的意旨为转移。”这段话体现了马丁·路德的哪项主张( )

A. 人人有权读《圣经》

B. 否认教皇和神职人员权威

C. 简化宗教礼仪

D. 教会应从属于国家

答案:B

解析:依据所学知识可知,罗马教皇主张教徒只有通过烦琐的宗教仪式包括购买赎罪券才能获得上帝的拯救,而马丁·路德主张依靠虔诚的信仰即可获得拯救,不需要通过神职人员,强调个人与上帝的沟通权力,实际上否定了教皇和教会作为上帝代言人的身份和特权,体现了人文主义精神。故B项符合题意。

考点:宗教改革

点评:本题难度适中,解题时需要根据材料并结合所学知识

要点二 近代科学的兴起和启蒙运动

材料 如果我仅仅考虑强力,以及强力所得出的效果,我就要说:当人民被迫服从而服从时,他们做得对;但是一旦人民可以摆脱自己身上的桎梏而摆脱它时,他们就做得更对。因为人民既是根据别人剥夺他的自由所根据的那种同样的权利来恢复自己的自由,所以人民有理由重新获得自由的,否则别人当初夺去他的自由就不是毫无根据的了。社会秩序乃是为其他一切权利提供了基础的一项神圣权利。然而这项权利决不是出诸自然的,而是建立在约定之上的。

——卢梭《社会契约论》

【探究】

材料是否可以作为研究启蒙运动的史料?结合材料内容说明其理由。

【答案】

可以。理由:因为材料的观点是人民主权、社会契约。

(一)近代科学的兴起

1. 背景:文艺复兴和宗教改革深入发展;16—17世纪欧洲的自然科学研究有重大突破。

2. 表现:

(1)波兰天文学家哥白尼提出“日心说”,建立新的宇宙观;

(2)英国科学家牛顿发现万有引力定律,确立了较为完整的力学体系;

(3)近代科学在光学、 热学、磁学、解剖学等领域也取得了巨大进步。

3. 影响:

(1)科学革命形成了重视经验和事实的理性化思维方式,确立了发现自然规律的科学方法;

(2)科学革命促进了思想解放,推动了科学世界观的形成。

(二)启蒙运动

1. 背景:

(1)根本原因:资本主义进一步发展。

(2)思想因素:文艺复兴、宗教改革和近代科学的发展,解放了人们的思想。

(3)阶级因素:新兴资产阶级要求摆脱专制王权和教会的思想束缚。

2. 概况:

(1)时间:17—18世纪。

(2)运动范围:17世纪,出现于英国,18世纪,在法国达到高潮,成为启蒙运动的中心。

(3)核心思想:理性。

(4)实质:资产阶级领导的反封建的思想文化运动,也是继文艺复兴后欧洲第二次思想解放运动。

3. 代表人物及主张:

人物

国别

思想主张

伏尔泰

法国

寄希望于“开明“君主进行改革,建立君主立宪制

孟德斯鸠

法国

强调立法、司法、行政三权分立,相互监督、制衡

卢梭

法国

主张“主权在民”和直接民主制

亚当·斯密

英国

“现代经济学之父” 他认为劳动是财富的源泉,衡量价值的尺度,主张自由竞争

康德

德国

认为人应该独立思考理性判断,主张民主、自由、平等

4. 影响:

(1)进一步解放思想,为资本主义制度的建立作了理论准备 。

(2)启蒙运动直接推动了美国独立战争和法国大革命。

(3)推动了殖民地半殖民地人民争取民族独立战争。

例题1 “一个苹果让牛顿吸引了世界,一壶沸水让瓦特转动了世界,一个元素让爱迪生点燃了世界。”牛顿能“吸引了世界”是由于( )

A. 发明电灯

B. 发现万有引力定律

C. 提出相对论

D. 改良蒸汽机

答案:B

解析:A项是爱迪生的成果,C项是爱因斯坦的成果,D项是瓦特的成果。

考点:近代自然科学

点评:本题难度适中

例题2 有学者认为:“18世纪末至19世纪中期,对欧洲大陆来说是一个大动荡的时代,同时也是历史性变革的时代。”推动“历史性变革”的思想因素是( )

A. 马克思主义

B. 文艺复兴

C. 启蒙运动

D. 宗教改革

答案:C

解析:马克思主义诞生于19世纪中期,故排除A项;文艺复兴开始于14世纪,故排除B项;宗教改革开始于16世纪,故排除D项;启蒙运动兴起于17~18世纪,宣扬的民主平等思想促进了欧洲资产阶级革命的发展,故选C项。

考点:启蒙运动

点评:本题难度适中,解题时需要根据材料并结合所学知识

例题3 卢梭提出:“在国家里没有什么基本上不能废除,社会契约本身也不例外,因为假如所有公民一致同意破坏契约,无疑的这将是合法的破坏。”这主要反映的是( )

A. 社会契约论 B. 人民主权说 C. 自由平等 D. 三权分立学说

答案:B

解析:卢梭强调的是人民至高无上的地位与权威,在人民的意志下,什么都可以废除,“契约本身也不例外”,这反映的是人民主权说,故B项正确。社会契约的意思是人民在公共意志的基础上订立社会契约,大家都应遵守,故A项不符合题意;题干没有涉及到天赋人权学说和三权分立的相关内容,故C、D两项排除。

考点:启蒙运动

点评:本题难度适中,解题时需要根据材料并结合所学知识

(答题时间:30分钟)

1. 梁启超说:“欧洲之所以有今日,皆由十四五世纪时,古学复兴,脱教会之樊篱,一洗思想界之奴性,其进步乃沛乎莫能御。”对梁启超的话理解准确的是( )

A. 自然哲学使人们具有了自主的意识

B. 智者学派树立了人性的尊严

C. 文艺复兴打破了中世纪的神学桎梏

D. 宗教改革挑战了教皇的权威

2. 文艺复兴时期的意大利人普遍主张,人就应该公开地满足自己的各种欲望,只要能实现幸福的目标,采取什么样的手段都无所谓。这反映了文艺复兴时期的意大利( )

A. 人文主义成为社会主流

B. 是欧洲人文主义的中心

C. 肯定了人的价值和欲望

D. 促进了理性主义的传播

3. 文艺复兴时期,艺术家们创作了大量的以宗教内容为题材的圣像画,但此时的圣像画少了高高在上、冰冷不可侵犯的畏惧感,而是多了一丝尘世的生命气息和亲近感,如圣母玛利亚的形象不再有头顶上的金色光圈,而是显得更为温和、端庄。由此可知,这种变化了的圣像画( )

A. 意在阐明神是人造的理念

B. 蕴含了世俗的人文精神

C. 否定了宗教的神圣地位

D. 反映了宗教改革的成果

4. 恩格斯在《自然辩证法导言》一文中评价某次变革时说:这是一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革……在它的光辉的形象面前,中世纪的幽灵消逝了。最早引领这场变革的文学家是( )

A. 但丁

B. 彼特拉克

C. 薄伽丘

D. 莎士比亚

5. 马丁·路德在《九十五条论纲》中写到:“很显然,当钱币投入钱柜中叮当作响的时候,增加的只是得利心和贪欲心。至于代祷是否有效,完全只能以上帝的意旨为转移。”这段话体现了马丁·路德的哪项主张( )

A. 人人有权读《圣经》

B. 否认教皇和神职人员权威

C. 简化宗教礼仪

D. 教会应从属于国家

6. “上帝的道不是用什么行为,而是单用信才能领受爱慕的。因此,既然灵魂为它的生命与义所需要的只是信,那么灵魂称义显然单是因信,而不是因任何行为。”马丁·路德这段话旨在( )

A. 否定行为的重要性

B. 肯定信仰的权威

C. 抨击教皇和教会

D. 强调“道”的重要性

7. 马丁·路德倡导宗教改革的根本目的是( )

A. 反对在德意志出售免罪符

B. 摆脱罗马天主教会的管辖

C. 打破天主教会对《圣经》的解释权威

D. 建立适合资产阶级需要的教会

8. 14~16世纪,人文精神的旗帜在欧洲高扬;而到了18世纪,理性之光照亮了欧洲近代发展的道路。导致这种转变的根本原因是( )

A. 仁人志士的探索追求

B. 人文主义自身的魅力

C. 资本主义经济的发展

D. 自然科学的巨大进步

9. 启蒙思想家们深信:启蒙必须依靠科学,科学能揭示“自然之光”,也能点燃“理性之光”,引导人们从黑暗走向光明。这说明( )

A. 近代科学追求王权公平

B. 科学技术是走向理性的唯一条件

C. 自然科学推动理性发展

D. 资本主义经济发展推动了科技的进步

10. 孟德斯鸠认为暴政破坏了整个社会,也违反了人性。他专门研究了防止或避免出现暴君政体的具体办法。其“具体办法”是( )

A. 三权分立

B. 社会契约

C. 民主共和

D. 自由平等

11. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 这个世界已经令人激奋的很,没有必要再去考虑来世了。看来人们产生的疑窦是,那种平静、遁世或独身的生活是否就比充满活力的群居生活或家庭生活,乃至纷乱和冒险的生活更胜一筹呢?要叫人相信教士会比俗人好,或是生活会导致严峻上帝的最后审判,这是困难的。认为人的意志和智力会把人引入歧途,这似乎是一种阴郁的教义。认为人是脆弱的生物,需要上帝的感化和拯救,这充其量不过是一种口是心非的说法罢了。强烈吸引文艺复兴时期意大利人的,则是认为人具有巨大能力的这一概念。

材料二 路德认为使人“得到救赎”的,不是教会所称的诸如祈祷、施舍、圣餐、圣洁生活等“善行”,而是“内心的信仰”,这是上帝直接授予每个灵魂的一种内在的精神皈依。路德认为,善行只是这种内在感化的结果和外表迹象,而决不是它的根源。教皇抑或宗教会议都无权确定真正的基督教信条,每个人都可以阅读《圣经》,凭自己的良心自由地作出自己的解释。

——以上两则材料均摘自《世界现代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括意大利人关于“人”的概念的变化,并分析其背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出马丁·路德的新宗教观及意义。

1. C 解析:材料“皆由十四五世纪时,古学复兴,脱教会之樊篱”表明文艺复兴打破了中世纪的神学桎梏,促进思想解放,故C项正确。A项与材料无关;B、D两项时间与题目不符,排除。

2. C 解析:“人就应该公开地满足自己的各种欲望”说明文艺复兴时期对人的价值和欲望的肯定,故C项正确。材料体现不出人文主义成为整个社会的主流,故A项排除;意大利是文艺复兴的中心,但这与材料联系不大,故B项排除;文艺复兴的核心是人文主义,故D项排除。

3. B 解析:文艺复兴时期的宗教画“多了一丝尘世的生命气息和亲近感”,圣母玛利亚的形象“显得更为温和、端庄”,彰显了人性的光辉,这与艺术家们在创作时融入世俗的人性之美有密切联系,因此B项正确。圣像画的变化体现的是“神”所具备的人性光芒,没有阐明神是人造的理念,A项错误;宗教画仍以宗教元素为题材,人文主义者并未否定宗教的神圣地位,C项错误;这种变化了的圣像画体现的是人文精神,并非宗教改革的成果,D项错误。

4. A 解析:材料中的变革指的是文艺复兴运动。意大利是文艺复兴运动最早兴起的地区,13世纪末的意大利诗人但丁被誉为中世纪最后一位诗人,新世纪的最初一位诗人。因此A项正确。B项不符合史实,最早引领这次变革是但丁,不是彼特拉克;C项不符合史实,薄伽丘是意大利文艺复兴的杰出代表,但要晚于但丁,并非最早引领这场变革的文学家;D项错误,莎士比亚是16世纪末英国文艺复兴的重要作家,时间晚于但丁,不是最早引领这场变革的文学家。

5. B 解析:依据所学知识可知,罗马教皇主张教徒只有通过烦琐的宗教仪式包括购买赎罪券才能获得上帝的拯救,而马丁·路德主张依靠虔诚的信仰即可获得拯救,不需要通过神职人员,强调个人与上帝的沟通权力,实际上否定了教皇和教会作为上帝代言人的身份和特权,体现了人文主义精神。故B项符合题意。

6. B 解析:依据所学知识可知,材料信息“灵魂称义显然单是因信,而不是因任何行为”反映的是宗教改革中的“因信称义”,这肯定了信仰的权威,故B项正确。“因信称义”否定了“因行称义”,但否定行为的重要性绝不是马丁·路德说这段话的最终目的,故A项错误;这段话的目的不是抨击教皇和教会,故C项错误;D项是对材料的误读,故错误。

7. D 解析:“反对在德意志出售免罪符”是马丁·路德宗教改革的具体主张,不是根本目的,故A项排除;“摆脱罗马天主教会的管辖”“打破天主教会对《圣经》的解释权威”是其目的但不是根本目的,故B、C两项排除;马丁·路德是资产阶级的代表人物,他所发起的宗教改革运动根本目的也是维护资产阶级的利益,建立适合资产阶级需要的教会,故D项正确。

8. C 解析:资本主义经济进一步发展,封建制度与资本主义发展矛盾尖锐,要求摆脱封建专制统治和教会压迫,这是以理性主义为核心的启蒙运动出现的根本原因,故选C项。其他三项都不是根本原因。

9. C 解析:材料主要说明科学与理性的关系,没有涉及“王权公平”,故A项排除;B项中“唯一条件”的表述过于绝对化,故排除;题目中未涉及经济发展与科技进步的关系,故排除D项;由材料“科学……能点燃‘理性之光’”可知自然科学能推动理性发展,故选C项。

10. A 解析:据材料“防止或避免出现暴君政体的具体办法”并结合所学知识可知,孟德斯鸠主张三权分立,以此来防止或避免出现暴君政体,故A项正确。社会契约论属于卢梭的思想,主要论述主权在民,不是“防止或避免出现暴君政体的具体办法”,故B项错误;孟德斯鸠也没有民主共和的思想主张,故C项错误;自由平等同样不符合“防止或避免出现暴君政体的具体办法”,故D项错误。

11. 答案:(1)变化:从人是脆弱的,到人是能力巨大的;从考虑来世到追求现世幸福;从信仰上帝到崇尚理性,核心是提倡人文主义。

背景:意大利商品经济发展,资本主义萌芽,资产阶级形成;古希腊古罗马文化的保留;教会束缚。

(2)宗教观:主张因信称义,反对因行称义;认为善行是信仰的外表迹象;反对教皇等外在权威。

意义:打破了对教会的迷信,解放了思想,促进了人文主义的进一步传播与发展。

解析:第(1)问,第一小问,根据“这个世界已经令人激奋的很,没有必要再去考虑来世了”“要叫人相信教士会比俗人好,或是生活会导致严峻上帝的最后审判,这是困难的”“认为人是脆弱的生物,……强烈吸引文艺复兴时期意大利人的,则是认为人具有巨大能力的这一概念”等内容,进行逐一概括即可。第二小问,“人”的概念的变化的背景实际上就是文艺复兴产生的社会背景,结合相关内容作答即可。第(2)问,第一小问,根据“是‘内心的信仰’,这是上帝直接授予每个灵魂的一种内在的精神皈依。……每个人都可以阅读《圣经》,凭自己的良心自由地作出自己的解释”并结合马丁·路德宗教改革的主张进行作答即可。第二小问,马丁·路德的新宗教观冲击了当时教会和教皇的统治地位,解放了思想,有助于人文主义思想的传播。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体