高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上第26课中华人民共和国成立和向社会主义的过渡 课件(23张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上第26课中华人民共和国成立和向社会主义的过渡 课件(23张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 683.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-09 18:40:39 | ||

图片预览

文档简介

中外历史纲要(上)

第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

高一年级 历史

1.1949至1978年,是新中国进行社会主义革命和建设的历史时期。站起来的中国各族人民在中国共产党领导下,在新民主主义革命胜利成果的基础上,实现了从新民主主义到社会主义的历史性转变,全面确立社会主义基本制度,为当代中国一切发展进步奠定了根本政治前提和制度基础。

2.社会主义制度基本建立后,新中国以苏联的经验教训为鉴戒,独立探索适合中国国情的社会主义建设道路,在曲折探索中积累了社会主义建设的重要经验;在“一穷二白”的基础上建立了独立的比较完整的工业体系和国民经济体系,发展了社会主义的经济、政治和文化,取得了举世瞩目的成就。古老的中国以崭新的姿态屹立在世界东方。

第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

单元内容概述

1.认识中华人民共和国成立的伟大意义;

2.了解新中国巩固人民政权的主要举措;

3.认识新中国为民主政治建设和向社会主义过渡所作出的努力;

4.了解20世纪50至70年代中国探索社会主义建设道路的曲折发展和成就,认识“文化大革命”的错误及教训;

5.理解政治、经济、外交、国防等领域所取得的成就在新中国历史上所具有的开创性、奠基性意义;

6.了解和感悟这一时期中国人民艰苦奋斗、奋发图强的精神风貌;

7.了解毛泽东对中国革命和社会主义建设的贡献,认识毛泽东思想对近现代中国的深远影响。

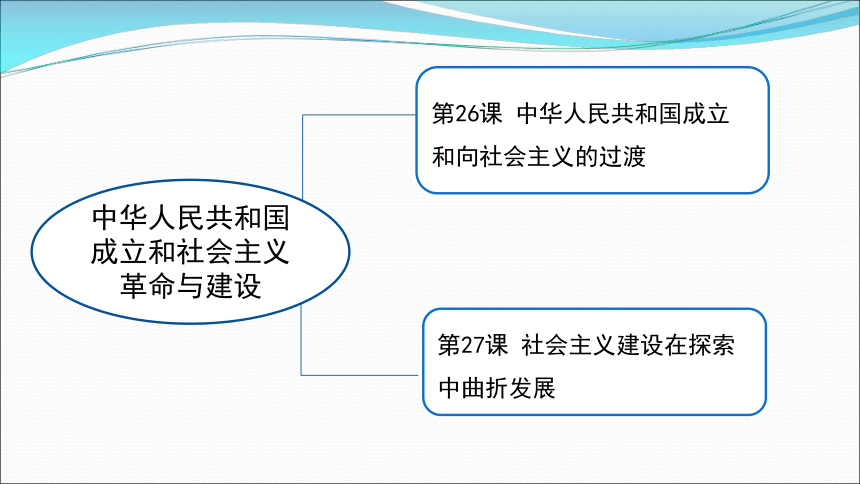

第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

单元学习目标

第26课 中华人民共和国成立

和向社会主义的过渡

中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

中华人民共和国的成立

人民政权

的巩固

开创独立自主的和平外交

肃清土匪和反革命武装

土地改革(1950-1952年)

稳定物价

抗美援朝(1950-1953年)

中国人民政治协商会议第一届全体会议

新中国成立的意义

奉行独立自主的和平外交方针

日内瓦会议(1954年)

提出和平共处五项原则

亚非会议与“求同存异”(1955年 万隆)

社会主义基本制度的建立

过渡时期总路线(1953年)

第一届全国人大召开(1954年9月)

《中华人民共和国宪法》

中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

一、中华人民共和国的成立

1.1949年9月21日,中国人民政治协商会议第一届全体会议召开,通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》(临时宪法)。

2. 1949年10月1日,中央人民政府委员会举行第一次会议,决议接受《中国人民政治协商会议共同纲领》为施政方针。中央人民政府宣告成立。

3. 新中国成立的意义:中华人民共和国成立,结束了帝国主义、封建主义和官僚资本主义长期压迫和剥削中国各族人民的历史,人民真正成为国家的主人,从根本上改变了中国社会的发展方向,为实现由新民主主义向社会主义过渡创造了前提条件。中华民族开始以崭新的姿态屹立于世界民族之林,中国历史进入新纪元。

二、人民政权的巩固

1. 剿匪镇反:新中国成立时,人民解放军仍在进行作战,肃清土匪和一切反革命武装。

2. 土地改革:1950年夏,中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》。到1952年底,除一部分少数民族地区外,土地改革在全国大陆基本完成。

3. 稳定物价:“银元之战”和“米棉之战”,到1950年春,全国物价趋于稳定;采取措施,统一财经;到1952年底,国民经济得到全面恢复。

4.抗美援朝:1950年10月,以彭德怀为司令员的中国人民志愿军开赴朝鲜,抗美援朝,保家卫国。1953年7月,美国不得不在《朝鲜停战协定》上签字,中国人民取得抗美援朝的胜利,提高了新中国的国际地位。

三、开创独立自主的和平外交

1. 新中国成立后,奉行独立自主的和平外交方针,具体包括:“一边倒”“另起炉灶”“打扫干净屋子再请客”。新中国迎来一次建交高潮,并取消帝国主义在中国的特权。

2. 日内瓦会议:1954年,新中国首次以世界五大国之一的地位和身份参加国际会议,在通过谈判解决国际争端、维护世界和平方面起到积极作用。

三、开创独立自主的和平外交

3.1953年12月,周恩来在接见印度代表团时第一次提出和平共处五项原则;1954年6月,中印、中缅双方总理在联合声明中,正式倡议将和平共处五项原则作为国际关系的准则。

和平共处五项原则的措辞前后稍有变化,最终确定为互相尊重主权和领土完整,互不侵犯,互不干涉内政,平等互利,和平共处。

4.1955年4月,亚非会议在万隆举行,中国提出并坚持“求同存异”的方针;亚非会议后,中国独立自主的和平外交取得了新进展。

四、社会主义基本制度的建立

1. 经济制度

1953年,中国共产党提出过渡时期总路线,实施发展国民经济的第一个五年计划,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造。

1956年底,我国基本上完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,标志着生产资料公有制占绝对优势的社会主义经济制度在我国初步建立起来。经过有计划的社会主义经济建设,第一个五年计划提前完成,我国开始改变工业落后的面貌,人民生活水平得到提高。

2. 政治制度

1954年,第一届全国人民代表大会在北京召开,通过了《中华人民

共和国宪法》。这是一部社会主义类型的宪法,体现了人民民主原则和

社会主义原则。

大会确立的人民代表大会制度是根本政治制度,中国共产党领导的

多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度是基本政治制度,它们初

步构成了我国社会主义的政治制度体系。

3. 社会主义基本制度建立的意义

中国共产党团结带领人民完成社会主义革命,确立社会主义基本制度,推进社会主义建设,完成了中华民族有史以来最为深刻的社会变革,为当

代中国一切发展进步奠定了根本政治前提和制度基础。

4. 毛泽东思想的指导

在建立中华人民共和国和社会主义制度的过程中,毛泽东发挥了独特的作用。毛泽东思想不仅是新民主主义革命的指导思想,也是社会主义革命、社会主义建设的指导思想。

探究一:如何认识新中国成立初期提出的和平共处五项原则?

材料一 1953年朝鲜战争才刚刚结束,如果不能在1954年阻止印度支那战争升级与扩大的趋势,新中国财政将会雪上加霜……一方面美国逐渐加强在亚太地区的军事部署,另一方面由于周边国家对新中国红色政权的“恐惧”,也希望美国扩大在亚洲地区的军事存在。这给中国的安全防务带来了巨大的压力。和平共处五项原则的提出使中国在相当程度上改变了上述不利形势。

——摘编自孙天旭《浅论和平共处五项原则对当下中国外交的意义》

思考:1.根据材料一并结合所学知识,分析和平共处五项原则提出的原因。

材料二 和平共处五项原则生动反映了联合国宪章宗旨和原则,并赋予这些宗旨和原则以可见、可行、可依循的内涵。和平共处五项原则中包含4个“互”字、1个“共”字,既代表了亚洲国家对国际关系的新期待,也体现了各国权利、义务、责任相统一的国际法治精神。……

和平共处五项原则已经成为国际关系基本准则和国际法基本原则。和平共处五项原则精辟体现了新型国际关系的本质特征,是一个相互联系、相辅相成、不可分割的统一体,适用于各种社会制度、发展水平、体量规模国家之间的关系。

——习近平《弘扬和平共处五项原则 建设合作共赢美好世界——在和平共处五项原则发表60周年纪念大会上的讲话》(2014年6月28日)

思考:2.根据材料二,你如何理解和平共处五项原则提出的现实意义。

答案提示:

1.和平共处五项原则提出的原因:

①新中国成立初期,国内经济建设发展的需要;

②缓解周边地区的紧张局势,创造和平的周边环境。

2.和平共处五项原则提出的现实意义:

①有利于维护世界和平、促进共同发展;

②丰富和发展了国际法,它是新中国对现代国际法发展的重大贡献;

③为推动建立公正合理的新型国际关系发挥了积极作用。

探究二: 如何认识新中国成立初期的农村政策?

材料一

废除地主阶级封建剥削的土地制度,实行农民阶级的土地所有制,借以解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。

——《中华人民共和国土地改革法》(1950年)

思考:1.根据材料一并结合所学知识,概括指出土地改革的意义。

材料二 党中央从来认为要克服很多农民在分散经营中所发生的困难,要使广大贫因的农民能够迅速地增加生产而走上丰衣足食的道路,要使国家得到比现在多得多的商品粮食及其他工业原料,同时也就是提高农民的购买力,使国家的工业品得到广大的销售市场,就必须提倡“组织起来”,按照自愿和互利的原则,发展农民劳动互助的积极性。这种劳动互助是建立在个体经济基础上(农民私有财产的基础上)的集体劳动,其发展前途就是农业集体化或社会主义化。

——《中共中央关于农业生产互助合作的决议(草案)》(一九五一年十ニ月十五日),中共中央文献研究室编《建国以来重要文献选编(第2册)》

思考:2.根据材料二,分析开展农业生产互助合作的原因。

答案提示:

1.土地改革的意义:

土地改革的完成,彻底摧毁了封建土地制度,消灭了地主阶级;农民得到了土地,农民在经济上、政治上翻了身,成为国家的主人,从根本上巩固了人民民主政权;大大解放了农村生产力,促进了农业生产的发展,也为国家的工业化建设准备了条件。

2.开展农业生产互助合作的原因:

个体农民在分散经营中遇到了诸多困难,广大农民生活贫困,这都影响了农业生产和国家经济建设的快速发展,也不利于农民走上丰衣足食的道路。

时间

主要历史大事

1949年9月

中国人民政治协商会议第一届全体会议召开,

通过《中国人民政治协商会议共同纲领》

1949年10月1日

中华人民共和国成立

1950年6月

《中华人民共和国土地改革法》颁布

1950年10月

中国人民志愿军赴朝作战

1953年

第一个五年计划开始实施

1953年7月

《朝鲜停战协定》签署,中国取得抗美援朝战争的胜利

1953年12月

中国首次提出和平共处五项原则

1954年4月

中国参加日内瓦会议

?1954年9月

?第一届全国人民代表大会召开, 通过《中华人民共和国宪法》

1955年4月

中国参加万隆会议

1956年底

基本完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造

1.中华人民共和国成立,开启了中华民族伟大复兴的历史新纪元。中国人民政治协商会议是中国共产党领导的以工农联盟为基础的人民民主统一战线的组织形式。

2.土地改革、稳定物价、剿匪镇反、抗美援朝,是巩固人民政权紧迫而又必要的重大决策,为国家向社会主义转变、实现工业化准备了条件。

3.新中国进行的积极外交活动为国家建设争取到有利的国际环境。

4.社会主义基本制度的建立,是中国历史上最深刻的社会变革,为当代中国的一切发展和进步奠定了制度基础。

在制定第一部宪法的过程中,中共根据实际情况采取分层次的讨论方式:精英讨论和大众讨论;文字改革中,中国共产党与民主党派、知识分子进行了平等充分的协商,甚至改变自己拼音文字的价值偏好,采取汉语拼音方案。这些立体式协商民主模式

A.是中国共产党执政的起点

B.体现了人民当家作主的民主本质

C.是中国协商民主的开端

D.使新中国政权组织原则得以确立

1.概述新中国巩固人民政权的主要举措。

2.结合教材第161页“问题探究”,理解人民代表大会制度是我国的根本政治制度。

祝同学们学习进步!

第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

高一年级 历史

1.1949至1978年,是新中国进行社会主义革命和建设的历史时期。站起来的中国各族人民在中国共产党领导下,在新民主主义革命胜利成果的基础上,实现了从新民主主义到社会主义的历史性转变,全面确立社会主义基本制度,为当代中国一切发展进步奠定了根本政治前提和制度基础。

2.社会主义制度基本建立后,新中国以苏联的经验教训为鉴戒,独立探索适合中国国情的社会主义建设道路,在曲折探索中积累了社会主义建设的重要经验;在“一穷二白”的基础上建立了独立的比较完整的工业体系和国民经济体系,发展了社会主义的经济、政治和文化,取得了举世瞩目的成就。古老的中国以崭新的姿态屹立在世界东方。

第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

单元内容概述

1.认识中华人民共和国成立的伟大意义;

2.了解新中国巩固人民政权的主要举措;

3.认识新中国为民主政治建设和向社会主义过渡所作出的努力;

4.了解20世纪50至70年代中国探索社会主义建设道路的曲折发展和成就,认识“文化大革命”的错误及教训;

5.理解政治、经济、外交、国防等领域所取得的成就在新中国历史上所具有的开创性、奠基性意义;

6.了解和感悟这一时期中国人民艰苦奋斗、奋发图强的精神风貌;

7.了解毛泽东对中国革命和社会主义建设的贡献,认识毛泽东思想对近现代中国的深远影响。

第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

单元学习目标

第26课 中华人民共和国成立

和向社会主义的过渡

中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

中华人民共和国的成立

人民政权

的巩固

开创独立自主的和平外交

肃清土匪和反革命武装

土地改革(1950-1952年)

稳定物价

抗美援朝(1950-1953年)

中国人民政治协商会议第一届全体会议

新中国成立的意义

奉行独立自主的和平外交方针

日内瓦会议(1954年)

提出和平共处五项原则

亚非会议与“求同存异”(1955年 万隆)

社会主义基本制度的建立

过渡时期总路线(1953年)

第一届全国人大召开(1954年9月)

《中华人民共和国宪法》

中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

一、中华人民共和国的成立

1.1949年9月21日,中国人民政治协商会议第一届全体会议召开,通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》(临时宪法)。

2. 1949年10月1日,中央人民政府委员会举行第一次会议,决议接受《中国人民政治协商会议共同纲领》为施政方针。中央人民政府宣告成立。

3. 新中国成立的意义:中华人民共和国成立,结束了帝国主义、封建主义和官僚资本主义长期压迫和剥削中国各族人民的历史,人民真正成为国家的主人,从根本上改变了中国社会的发展方向,为实现由新民主主义向社会主义过渡创造了前提条件。中华民族开始以崭新的姿态屹立于世界民族之林,中国历史进入新纪元。

二、人民政权的巩固

1. 剿匪镇反:新中国成立时,人民解放军仍在进行作战,肃清土匪和一切反革命武装。

2. 土地改革:1950年夏,中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》。到1952年底,除一部分少数民族地区外,土地改革在全国大陆基本完成。

3. 稳定物价:“银元之战”和“米棉之战”,到1950年春,全国物价趋于稳定;采取措施,统一财经;到1952年底,国民经济得到全面恢复。

4.抗美援朝:1950年10月,以彭德怀为司令员的中国人民志愿军开赴朝鲜,抗美援朝,保家卫国。1953年7月,美国不得不在《朝鲜停战协定》上签字,中国人民取得抗美援朝的胜利,提高了新中国的国际地位。

三、开创独立自主的和平外交

1. 新中国成立后,奉行独立自主的和平外交方针,具体包括:“一边倒”“另起炉灶”“打扫干净屋子再请客”。新中国迎来一次建交高潮,并取消帝国主义在中国的特权。

2. 日内瓦会议:1954年,新中国首次以世界五大国之一的地位和身份参加国际会议,在通过谈判解决国际争端、维护世界和平方面起到积极作用。

三、开创独立自主的和平外交

3.1953年12月,周恩来在接见印度代表团时第一次提出和平共处五项原则;1954年6月,中印、中缅双方总理在联合声明中,正式倡议将和平共处五项原则作为国际关系的准则。

和平共处五项原则的措辞前后稍有变化,最终确定为互相尊重主权和领土完整,互不侵犯,互不干涉内政,平等互利,和平共处。

4.1955年4月,亚非会议在万隆举行,中国提出并坚持“求同存异”的方针;亚非会议后,中国独立自主的和平外交取得了新进展。

四、社会主义基本制度的建立

1. 经济制度

1953年,中国共产党提出过渡时期总路线,实施发展国民经济的第一个五年计划,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造。

1956年底,我国基本上完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,标志着生产资料公有制占绝对优势的社会主义经济制度在我国初步建立起来。经过有计划的社会主义经济建设,第一个五年计划提前完成,我国开始改变工业落后的面貌,人民生活水平得到提高。

2. 政治制度

1954年,第一届全国人民代表大会在北京召开,通过了《中华人民

共和国宪法》。这是一部社会主义类型的宪法,体现了人民民主原则和

社会主义原则。

大会确立的人民代表大会制度是根本政治制度,中国共产党领导的

多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度是基本政治制度,它们初

步构成了我国社会主义的政治制度体系。

3. 社会主义基本制度建立的意义

中国共产党团结带领人民完成社会主义革命,确立社会主义基本制度,推进社会主义建设,完成了中华民族有史以来最为深刻的社会变革,为当

代中国一切发展进步奠定了根本政治前提和制度基础。

4. 毛泽东思想的指导

在建立中华人民共和国和社会主义制度的过程中,毛泽东发挥了独特的作用。毛泽东思想不仅是新民主主义革命的指导思想,也是社会主义革命、社会主义建设的指导思想。

探究一:如何认识新中国成立初期提出的和平共处五项原则?

材料一 1953年朝鲜战争才刚刚结束,如果不能在1954年阻止印度支那战争升级与扩大的趋势,新中国财政将会雪上加霜……一方面美国逐渐加强在亚太地区的军事部署,另一方面由于周边国家对新中国红色政权的“恐惧”,也希望美国扩大在亚洲地区的军事存在。这给中国的安全防务带来了巨大的压力。和平共处五项原则的提出使中国在相当程度上改变了上述不利形势。

——摘编自孙天旭《浅论和平共处五项原则对当下中国外交的意义》

思考:1.根据材料一并结合所学知识,分析和平共处五项原则提出的原因。

材料二 和平共处五项原则生动反映了联合国宪章宗旨和原则,并赋予这些宗旨和原则以可见、可行、可依循的内涵。和平共处五项原则中包含4个“互”字、1个“共”字,既代表了亚洲国家对国际关系的新期待,也体现了各国权利、义务、责任相统一的国际法治精神。……

和平共处五项原则已经成为国际关系基本准则和国际法基本原则。和平共处五项原则精辟体现了新型国际关系的本质特征,是一个相互联系、相辅相成、不可分割的统一体,适用于各种社会制度、发展水平、体量规模国家之间的关系。

——习近平《弘扬和平共处五项原则 建设合作共赢美好世界——在和平共处五项原则发表60周年纪念大会上的讲话》(2014年6月28日)

思考:2.根据材料二,你如何理解和平共处五项原则提出的现实意义。

答案提示:

1.和平共处五项原则提出的原因:

①新中国成立初期,国内经济建设发展的需要;

②缓解周边地区的紧张局势,创造和平的周边环境。

2.和平共处五项原则提出的现实意义:

①有利于维护世界和平、促进共同发展;

②丰富和发展了国际法,它是新中国对现代国际法发展的重大贡献;

③为推动建立公正合理的新型国际关系发挥了积极作用。

探究二: 如何认识新中国成立初期的农村政策?

材料一

废除地主阶级封建剥削的土地制度,实行农民阶级的土地所有制,借以解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。

——《中华人民共和国土地改革法》(1950年)

思考:1.根据材料一并结合所学知识,概括指出土地改革的意义。

材料二 党中央从来认为要克服很多农民在分散经营中所发生的困难,要使广大贫因的农民能够迅速地增加生产而走上丰衣足食的道路,要使国家得到比现在多得多的商品粮食及其他工业原料,同时也就是提高农民的购买力,使国家的工业品得到广大的销售市场,就必须提倡“组织起来”,按照自愿和互利的原则,发展农民劳动互助的积极性。这种劳动互助是建立在个体经济基础上(农民私有财产的基础上)的集体劳动,其发展前途就是农业集体化或社会主义化。

——《中共中央关于农业生产互助合作的决议(草案)》(一九五一年十ニ月十五日),中共中央文献研究室编《建国以来重要文献选编(第2册)》

思考:2.根据材料二,分析开展农业生产互助合作的原因。

答案提示:

1.土地改革的意义:

土地改革的完成,彻底摧毁了封建土地制度,消灭了地主阶级;农民得到了土地,农民在经济上、政治上翻了身,成为国家的主人,从根本上巩固了人民民主政权;大大解放了农村生产力,促进了农业生产的发展,也为国家的工业化建设准备了条件。

2.开展农业生产互助合作的原因:

个体农民在分散经营中遇到了诸多困难,广大农民生活贫困,这都影响了农业生产和国家经济建设的快速发展,也不利于农民走上丰衣足食的道路。

时间

主要历史大事

1949年9月

中国人民政治协商会议第一届全体会议召开,

通过《中国人民政治协商会议共同纲领》

1949年10月1日

中华人民共和国成立

1950年6月

《中华人民共和国土地改革法》颁布

1950年10月

中国人民志愿军赴朝作战

1953年

第一个五年计划开始实施

1953年7月

《朝鲜停战协定》签署,中国取得抗美援朝战争的胜利

1953年12月

中国首次提出和平共处五项原则

1954年4月

中国参加日内瓦会议

?1954年9月

?第一届全国人民代表大会召开, 通过《中华人民共和国宪法》

1955年4月

中国参加万隆会议

1956年底

基本完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造

1.中华人民共和国成立,开启了中华民族伟大复兴的历史新纪元。中国人民政治协商会议是中国共产党领导的以工农联盟为基础的人民民主统一战线的组织形式。

2.土地改革、稳定物价、剿匪镇反、抗美援朝,是巩固人民政权紧迫而又必要的重大决策,为国家向社会主义转变、实现工业化准备了条件。

3.新中国进行的积极外交活动为国家建设争取到有利的国际环境。

4.社会主义基本制度的建立,是中国历史上最深刻的社会变革,为当代中国的一切发展和进步奠定了制度基础。

在制定第一部宪法的过程中,中共根据实际情况采取分层次的讨论方式:精英讨论和大众讨论;文字改革中,中国共产党与民主党派、知识分子进行了平等充分的协商,甚至改变自己拼音文字的价值偏好,采取汉语拼音方案。这些立体式协商民主模式

A.是中国共产党执政的起点

B.体现了人民当家作主的民主本质

C.是中国协商民主的开端

D.使新中国政权组织原则得以确立

1.概述新中国巩固人民政权的主要举措。

2.结合教材第161页“问题探究”,理解人民代表大会制度是我国的根本政治制度。

祝同学们学习进步!

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进