高中历史3.3走向社会主义现代化建设新阶段 课件(37张)

文档属性

| 名称 | 高中历史3.3走向社会主义现代化建设新阶段 课件(37张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 813.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-10 07:51:46 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

三 走向社会主义现代化建设新阶段

必备知识·自主学习

一、历史性的跨越

1.邓小平南方谈话:

(1)背景。

①国际:20世纪80年代末90年代初,东欧剧变,_____解体,国际风云变幻。

②国内:中国改革开放进入一个关键时期。

(2)主要内容。

苏联

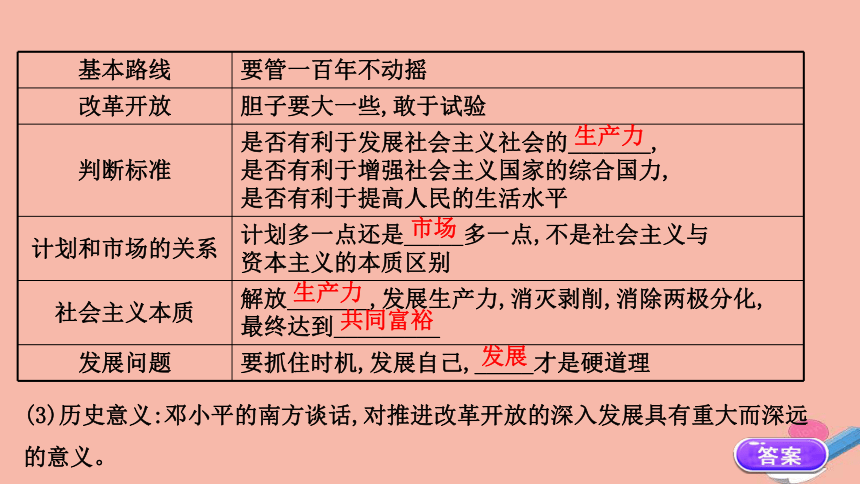

基本路线

要管一百年不动摇

改革开放

胆子要大一些,敢于试验

判断标准

是否有利于发展社会主义社会的_______,

是否有利于增强社会主义国家的综合国力,

是否有利于提高人民的生活水平

计划和市场的关系

计划多一点还是_____多一点,不是社会主义与

资本主义的本质区别

社会主义本质

解放_______,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,

最终达到_________

发展问题

要抓住时机,发展自己,_____才是硬道理

(3)历史意义:邓小平的南方谈话,对推进改革开放的深入发展具有重大而深远

的意义。

生产力

市场

生产力

共同富裕

发展

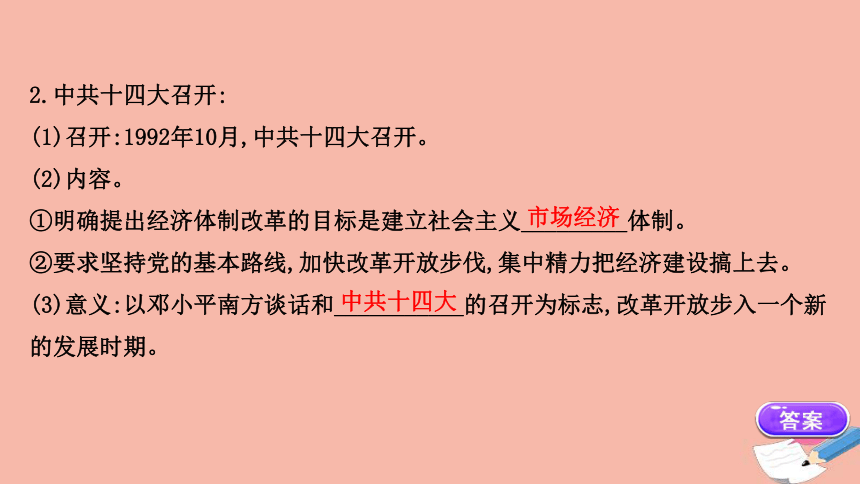

2.中共十四大召开:

(1)召开:1992年10月,中共十四大召开。

(2)内容。

①明确提出经济体制改革的目标是建立社会主义_________体制。

②要求坚持党的基本路线,加快改革开放步伐,集中精力把经济建设搞上去。

(3)意义:以邓小平南方谈话和___________的召开为标志,改革开放步入一个新

的发展时期。

市场经济

中共十四大

二、建立社会主义市场经济体制

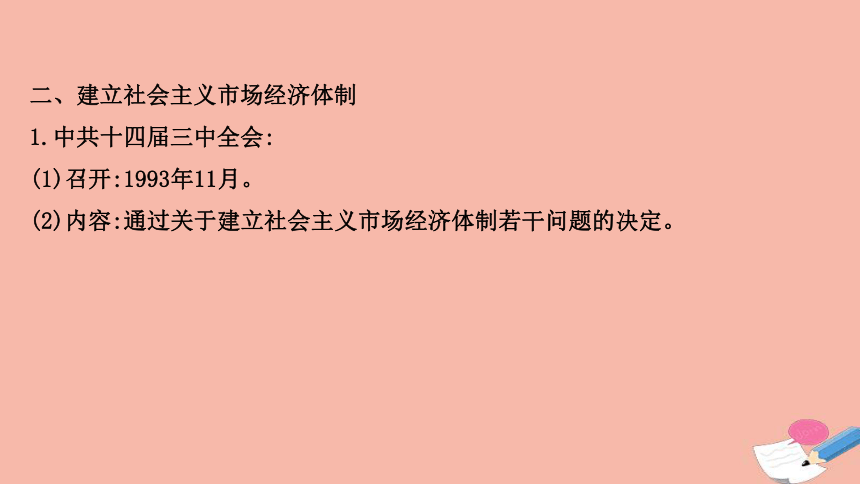

1.中共十四届三中全会:

(1)召开:1993年11月。

(2)内容:通过关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定。

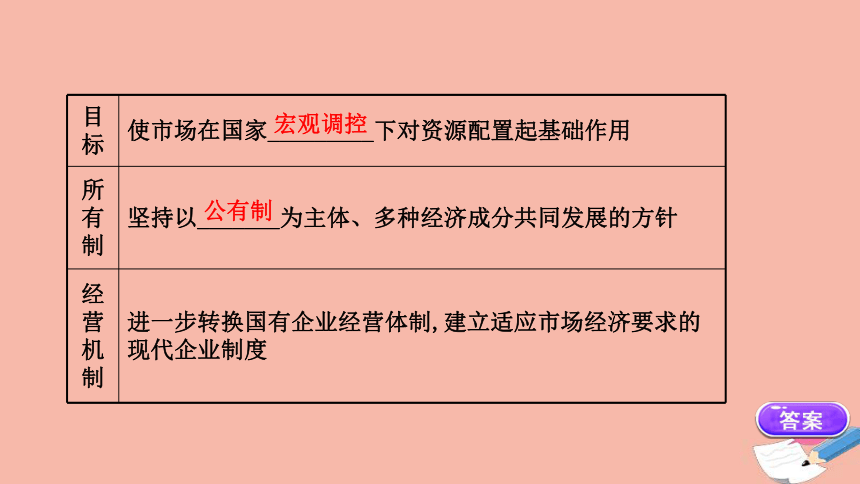

目标

使市场在国家_________下对资源配置起基础作用

所有制

坚持以_______为主体、多种经济成分共同发展的方针

经营机制

进一步转换国有企业经营体制,建立适应市场经济要求的现代企业制度

宏观调控

公有制

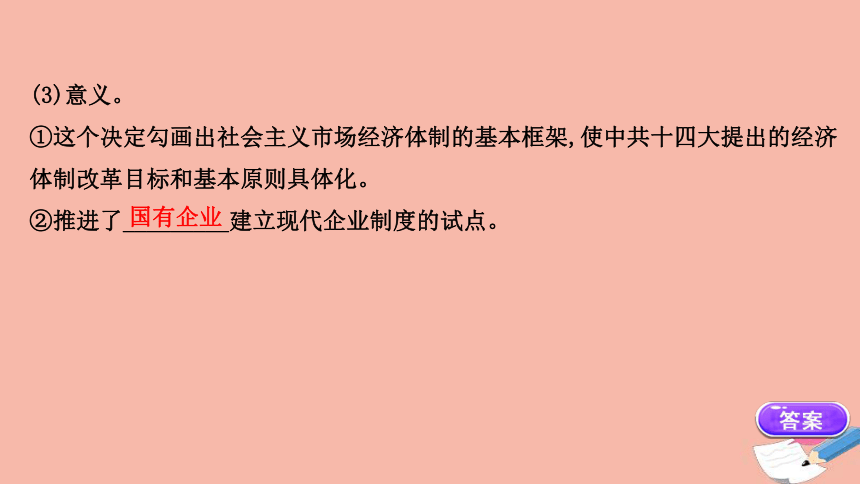

(3)意义。

①这个决定勾画出社会主义市场经济体制的基本框架,使中共十四大提出的经济

体制改革目标和基本原则具体化。

②推进了_________建立现代企业制度的试点。

国有企业

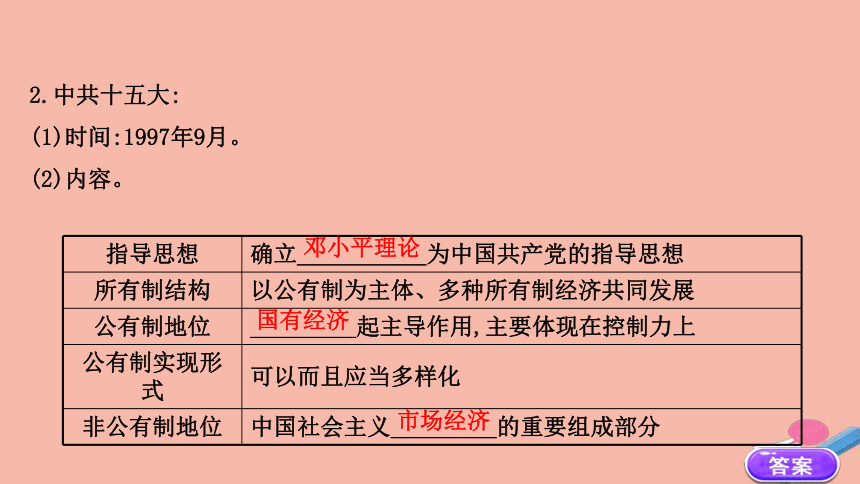

2.中共十五大:

(1)时间:1997年9月。

(2)内容。

指导思想

确立___________为中国共产党的指导思想

所有制结构

以公有制为主体、多种所有制经济共同发展

公有制地位

_________起主导作用,主要体现在控制力上

公有制实现形式

可以而且应当多样化

非公有制地位

中国社会主义_________的重要组成部分

邓小平理论

国有经济

市场经济

(3)意义:是中国共产党在探索社会主义建设道路上的又一次_________和认识深

化。

思想解放

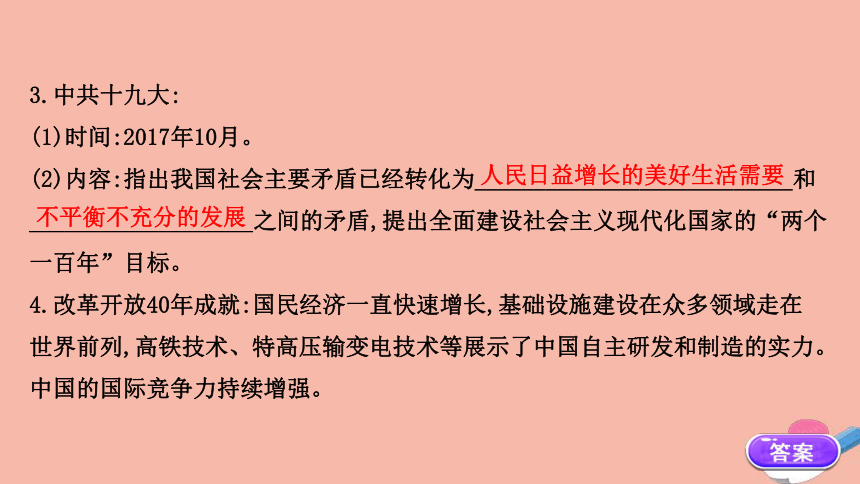

3.中共十九大:

(1)时间:2017年10月。

(2)内容:指出我国社会主要矛盾已经转化为___________________________和

___________________之间的矛盾,提出全面建设社会主义现代化国家的“两个

一百年”目标。

4.改革开放40年成就:国民经济一直快速增长,基础设施建设在众多领域走在

世界前列,高铁技术、特高压输变电技术等展示了中国自主研发和制造的实力。

中国的国际竞争力持续增强。

人民日益增长的美好生活需要

不平衡不充分的发展

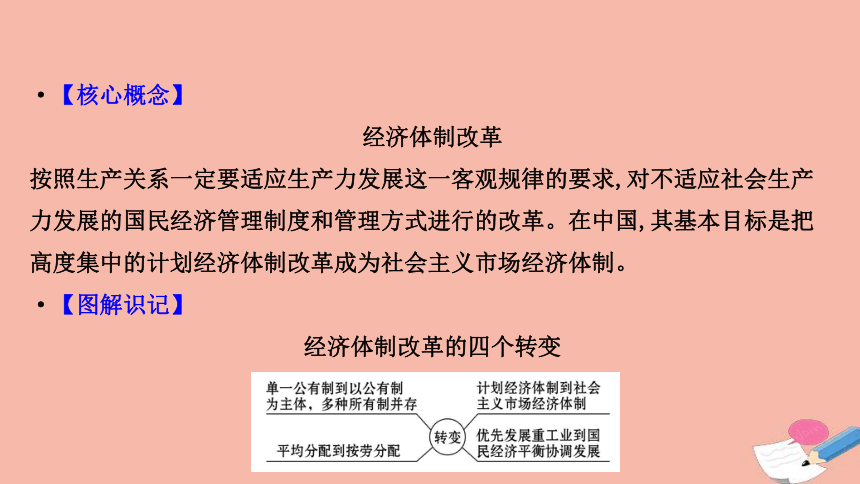

·【核心概念】

经济体制改革

按照生产关系一定要适应生产力发展这一客观规律的要求,对不适应社会生产力发展的国民经济管理制度和管理方式进行的改革。在中国,其基本目标是把高度集中的计划经济体制改革成为社会主义市场经济体制。

·【图解识记】

经济体制改革的四个转变

·【情境思考】

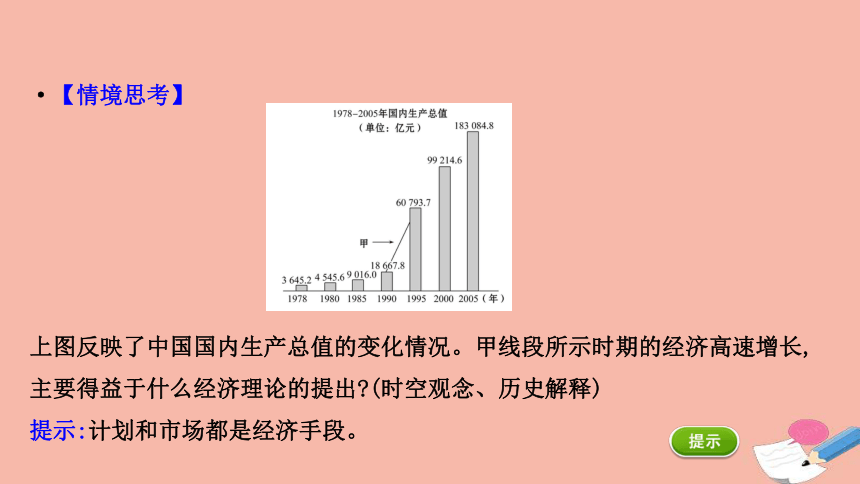

上图反映了中国国内生产总值的变化情况。甲线段所示时期的经济高速增长,主要得益于什么经济理论的提出?(时空观念、历史解释)

提示:计划和市场都是经济手段。

·【核心概念】

社会主义市场经济

社会主义市场经济是同社会主义基本制度结合在一起的,建立社会主义市场经济体制就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础作用。为实现这个目标,必须坚持以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的方针,进一步转换国有企业经营机制,建立适应市场经济要求,产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。

·【图解识记】

社会主义市场经济体制的发展经历

·【情境思考】

图一为上海市粮票。图二为上海飞乐音响股份有限公司的股票,该公司创立于1984年11月18日,是新中国第一家股份制上市公司。由发行粮票到发行股票反映出中国的经济体制发生了怎样的变化?概括这两种票证背后的最大区别。(时空观念、历史解释)

提示:变化:我国由计划经济体制到逐步建立社会主义市场经济体制。

区别:图一以行政手段配置资源为主,图二以市场配置资源为主。

关键能力·素养探究

主题 建立社会主义市场经济体制

【史论阐释】

一、我国建立社会主义市场经济体制的原因及其特点

1.原因:

(1)计划经济体制极大地束缚了生产力的发展。

(2)邓小平的南方谈话冲破了思想束缚。

(3)国内国际形势的巨大变化,特别是世界经济全球化的趋势,迫切需要改革。

2.特点:

(1)所有制结构:坚持公有制的主体地位是其基本标志。

(2)宏观调控:国家能够实行强有力的宏观调控,发挥计划与市场两种手段的积极作用。

(3)分配制度:以按劳分配为主体,多种分配方式并存。

(4)根本目标:实现共同富裕。

二、社会主义市场经济体制建立的作用

1.市场经济体制适应中国社会主义商品经济发展的要求,能够推动经济体制改革的深入发展,增强经济活力,提高生产力发展和人民生活水平。

2.社会主义市场经济体制有利于资源的优化配置,能够合理地调整经济结构,提高劳动生产率,加快中国社会主义现代化建设的步伐。

3.建立社会主义市场经济体制,对促进中国经济和世界经济接轨,积极参与国际经济技术合作和竞争具有重要的意义。

4.社会主义市场经济体制能够推动资源的合理流动与分配,提高资源的利用率,从而促进经济的发展。

【素养探究】

史料 观察下面两组图片

第一组 过去购物要凭票购

第二组 今日商品任意挑选

思考:史料体现了我国经济体制发生了怎样的变化?(时空观念、史料实证)

提示:从购物凭票到商品任意挑选体现了从计划经济到市场经济的转变。

主题 南方谈话与中共十四大

【史论阐释】

将邓小平南方谈话和中共十四大的召开作为改革开放新阶段开始标志的原因

1.南方谈话确认社会主义也可以实行市场经济,从而解除了计划经济和市场经济带有社会制度属性的思想束缚,解放了思想。

2.中共十四大明确提出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。

3.此后,中国市场化进程大大加快,社会主义市场经济的基本框架逐步形成。

【素养探究】

史料一 我们过去一直搞计划经济,但多年的实践证明,在某种意义上说,只搞计划经济会束缚生产力的发展。计划多一点还是市场多一点,不是社会主义和资本主义的本质区别……计划和市场都是经济手段。

——1992年邓小平南方谈话

(1)据史料一指出邓小平提出的重要思想。(史料实证)

提示:计划经济体制会束缚生产力的发展;计划和市场不是区分社会主义与资本主义的标准。

史料二 确立建立社会主义市场经济体制的改革目标,意味着我们要在社会主义条件下发展市场经济,即实现社会主义与市场经济相结合。这是马克思主义经典著作中没有提出过的全新课题,是前无古人的创举。

(2)据史料二指出中共十四大提出我国经济体制改革的主要目标。有何显著特点?(历史解释)

提示:目标:建立社会主义市场经济体制;特点:社会主义与市场经济相结合。

课堂检测·素养达标

1.

1991年3-4月间,上海《解放日报》接连发表多篇署名文章,呼吁进一步解放思想,“改革开放要有新思路”,认为“如果我们仍然囿于‘姓社还是姓资’的诘难,那就只能坐失良机”。“新思路”是指

( )

A.改革重心从农村转向城市

B.推行农业生产责任制

C.完善计划经济体制

D.发展市场经济

【解析】选D。根据材料中“呼吁进一步解放思想”“改革开放要有新思路”,认为“如果我们仍然囿于‘姓社还是姓资’的诘难,那就只能坐失良机”可以看出实际上是由计划经济向市场经济转变,发展市场经济,故D正确。

2.(2020·湘潭高一检测)20世纪90年代初,不少人认为许多改革是“私有制潜行”,对外开放是发展资本主义。邓小平在南方谈话中用理论创新给出了针对性的回答,其核心内容是

( )

A.社会主义的本质就是解放和发展生产力

B.提出判断姓“资”和姓“社”的标准

C.提出建设中国特色社会主义理论

D.阐明社会主义初级阶段的基本路线

【解析】选A。邓小平南方谈话提出了判断姓“资”和姓“社”的标准,其核心是阐述了社会主义的本质就是解放和发展生产力,故A正确。

【补偿训练】

1992年春,邓小平视察南方并发表了重要讲话。下列属于报道这一事件的文章是

( )

A.《标准只有一个》《迈向科学发展的春天》

B.《要敢闯》《扭住中心不放》

C.《必须坚持多快好省的建设方针》《力争高速度》

D.《评“左”比“右”好》《吸收无产阶级的新鲜血液》

【解析】选B。《要敢闯》体现了要进一步发展生产力,建立社会主义市场经济体制思想,《扭住中心不放》体现了工作围绕着经济建设思想,属于南方谈话内容,故B正确。

3.邓小平南方谈话和中共十四大是中国社会主义改革开放和现代化建设进入新阶段的标志。从此,中国的经济体制逐步迈向

( )

A.社会主义商品经济体制

B.社会主义计划经济体制

C.社会主义市场经济体制

D.新民主主义经济体制

【解析】选C。我国的经济体制是向社会主义市场经济体制转变而不是社会主义商品经济体制,故A错;改革开放之前我国主要实行的是社会主义计划经济体制,故B错;邓小平南方谈话和中共十四大提出的我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,故C正确;新中国成立初期实行的是新民主主义经济体制,故D错。

4.根据材料与所学知识回答问题。

材料一 1953-1985年中国农业总产值年均增长率

——摘自《中华人民共和国经济史》

时间

1953-

1957年

1958-

1962年

1963-

1965年

1966-

1970年

1971-

1975年

1976-

1980年

1981-

1985年

年均增

长率

4.5%

4.3%

11.1%

3.9%

4.0%

5.1%

8.1%

材料二 1952-1956年我国国民经济中公、私成分比较表

所有制性质

经济成分

1952年

1956年

公有经济

国营经济

19.1%

32.2%

合作社经济

1.5%

53.4%

公私合营经济

0.7%

7.3%

私有经济

资本主义经济

6.9%

0%

个体经济

71.8%

7.1%

材料三 1978-1997年我国工业总产值中各种经济成分比重表

类别

年份

国有及国

有控股工业

集体工业

城乡个

体工业

其他经济

类型工业

1978年

77.6%

22.4%

1997年

25.5%

38.1%

17.9%

18.5%

(1)根据材料一表中的相关数据并结合所学知识,指出1953-1985年两次农业总产值增长高峰出现的时间及主要原因。

(2)分析材料二,指出1952-1956年我国国民经济中公、私成分变化的主要原因和意义。

(3)材料三中的“其他经济类型工业”应该是什么类型工业?与1978年相比,1997年的经济成分有何变化?出现这些变化的主要原因是什么?

【解析】第(1)题,先根据材料一表格找到两次农业总产值增长高峰出现的时间,然后根据所学知识,依据那段时间所述内容进行归纳即可。第(2)题,回答问题时要注意从表中先解读出1952-1956年我国国民经济中公、私成分变化是私有制经济比例逐渐减少,公有制逐渐占主体,知道了这个变化,再看时间,结合所学知识回答即可。第(3)题,工业类型从时间、类别及所占比重进行分析得出。变化要回答的是1997年的经济成分有何变化,答出变化后,根据所学,结合当时的史实回答原因。

答案:(1)时间:1963-1965年,农业总产值年均增长率较高。

原因:国家实行“调整、巩固、充实、提高”的政策,促进了农业的恢复和发展。

时间:1981-1985年,农业总产值年均增长率大幅度提高。

原因:国家在农村实行家庭联产承包责任制,解放了农村生产力。

(2)原因:国家对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造的完成。

意义:标志着我国社会主义公有制的经济基础确立,社会主义制度在我国基本建立起来(或我国进入社会主义初级阶段;社会主义计划经济在我国基本确立)。

(3)工业类型:外资或中外合资。

变化:非公有制经济得到发展(个体经济得到了发展;出现了私有经济)。

原因:改革开放的实行,社会主义市场经济体制的建立。

【备选习题】

1.

(2020·黄石高一检测)中国共产党的某次会议明确提出“公有制实现形式可以而且应当多样化”“非公有制经济是中国社会主义市场经济的重要组成部分”。这次会议应是

( )

A.中共十一届三中全会

B.中共十四大

C.中共十四届三中全会

D.中共十五大

【解析】选D。1997年召开的中共十五大指出:公有制实现形式可以而且应当多样化,非公有制经济是中国社会主义市场经济的重要组成部分。此题选D。

2.有学者认为:“中国经济增长的速度,如果从国际比较的角度看,并不是独一无二的,导致它增长的基本因素也并不特殊……仍然是人类发展的共同规律。”基于这一视角,下图中江苏经济增长的“基本因素”是

( )

A.三大改造的完成

B.“一五”计划的实施

C.沿海港口城市的开放

D.市场与调控的结合

【解析】选D。注意图片中的时间范围1992-2012年,1992年中国共产党第十四次全国代表大会明确提出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,促进经济迅速发展,故选D。

【拓展延伸】全面认识经济体制改革

一个目标:建立社会主义市场经济体制。

两个重点:家庭联产承包责任制、国有企业改革。

三个关键点:小岗村突破、“南方谈话”、中共十四大。

三 走向社会主义现代化建设新阶段

必备知识·自主学习

一、历史性的跨越

1.邓小平南方谈话:

(1)背景。

①国际:20世纪80年代末90年代初,东欧剧变,_____解体,国际风云变幻。

②国内:中国改革开放进入一个关键时期。

(2)主要内容。

苏联

基本路线

要管一百年不动摇

改革开放

胆子要大一些,敢于试验

判断标准

是否有利于发展社会主义社会的_______,

是否有利于增强社会主义国家的综合国力,

是否有利于提高人民的生活水平

计划和市场的关系

计划多一点还是_____多一点,不是社会主义与

资本主义的本质区别

社会主义本质

解放_______,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,

最终达到_________

发展问题

要抓住时机,发展自己,_____才是硬道理

(3)历史意义:邓小平的南方谈话,对推进改革开放的深入发展具有重大而深远

的意义。

生产力

市场

生产力

共同富裕

发展

2.中共十四大召开:

(1)召开:1992年10月,中共十四大召开。

(2)内容。

①明确提出经济体制改革的目标是建立社会主义_________体制。

②要求坚持党的基本路线,加快改革开放步伐,集中精力把经济建设搞上去。

(3)意义:以邓小平南方谈话和___________的召开为标志,改革开放步入一个新

的发展时期。

市场经济

中共十四大

二、建立社会主义市场经济体制

1.中共十四届三中全会:

(1)召开:1993年11月。

(2)内容:通过关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定。

目标

使市场在国家_________下对资源配置起基础作用

所有制

坚持以_______为主体、多种经济成分共同发展的方针

经营机制

进一步转换国有企业经营体制,建立适应市场经济要求的现代企业制度

宏观调控

公有制

(3)意义。

①这个决定勾画出社会主义市场经济体制的基本框架,使中共十四大提出的经济

体制改革目标和基本原则具体化。

②推进了_________建立现代企业制度的试点。

国有企业

2.中共十五大:

(1)时间:1997年9月。

(2)内容。

指导思想

确立___________为中国共产党的指导思想

所有制结构

以公有制为主体、多种所有制经济共同发展

公有制地位

_________起主导作用,主要体现在控制力上

公有制实现形式

可以而且应当多样化

非公有制地位

中国社会主义_________的重要组成部分

邓小平理论

国有经济

市场经济

(3)意义:是中国共产党在探索社会主义建设道路上的又一次_________和认识深

化。

思想解放

3.中共十九大:

(1)时间:2017年10月。

(2)内容:指出我国社会主要矛盾已经转化为___________________________和

___________________之间的矛盾,提出全面建设社会主义现代化国家的“两个

一百年”目标。

4.改革开放40年成就:国民经济一直快速增长,基础设施建设在众多领域走在

世界前列,高铁技术、特高压输变电技术等展示了中国自主研发和制造的实力。

中国的国际竞争力持续增强。

人民日益增长的美好生活需要

不平衡不充分的发展

·【核心概念】

经济体制改革

按照生产关系一定要适应生产力发展这一客观规律的要求,对不适应社会生产力发展的国民经济管理制度和管理方式进行的改革。在中国,其基本目标是把高度集中的计划经济体制改革成为社会主义市场经济体制。

·【图解识记】

经济体制改革的四个转变

·【情境思考】

上图反映了中国国内生产总值的变化情况。甲线段所示时期的经济高速增长,主要得益于什么经济理论的提出?(时空观念、历史解释)

提示:计划和市场都是经济手段。

·【核心概念】

社会主义市场经济

社会主义市场经济是同社会主义基本制度结合在一起的,建立社会主义市场经济体制就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础作用。为实现这个目标,必须坚持以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的方针,进一步转换国有企业经营机制,建立适应市场经济要求,产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。

·【图解识记】

社会主义市场经济体制的发展经历

·【情境思考】

图一为上海市粮票。图二为上海飞乐音响股份有限公司的股票,该公司创立于1984年11月18日,是新中国第一家股份制上市公司。由发行粮票到发行股票反映出中国的经济体制发生了怎样的变化?概括这两种票证背后的最大区别。(时空观念、历史解释)

提示:变化:我国由计划经济体制到逐步建立社会主义市场经济体制。

区别:图一以行政手段配置资源为主,图二以市场配置资源为主。

关键能力·素养探究

主题 建立社会主义市场经济体制

【史论阐释】

一、我国建立社会主义市场经济体制的原因及其特点

1.原因:

(1)计划经济体制极大地束缚了生产力的发展。

(2)邓小平的南方谈话冲破了思想束缚。

(3)国内国际形势的巨大变化,特别是世界经济全球化的趋势,迫切需要改革。

2.特点:

(1)所有制结构:坚持公有制的主体地位是其基本标志。

(2)宏观调控:国家能够实行强有力的宏观调控,发挥计划与市场两种手段的积极作用。

(3)分配制度:以按劳分配为主体,多种分配方式并存。

(4)根本目标:实现共同富裕。

二、社会主义市场经济体制建立的作用

1.市场经济体制适应中国社会主义商品经济发展的要求,能够推动经济体制改革的深入发展,增强经济活力,提高生产力发展和人民生活水平。

2.社会主义市场经济体制有利于资源的优化配置,能够合理地调整经济结构,提高劳动生产率,加快中国社会主义现代化建设的步伐。

3.建立社会主义市场经济体制,对促进中国经济和世界经济接轨,积极参与国际经济技术合作和竞争具有重要的意义。

4.社会主义市场经济体制能够推动资源的合理流动与分配,提高资源的利用率,从而促进经济的发展。

【素养探究】

史料 观察下面两组图片

第一组 过去购物要凭票购

第二组 今日商品任意挑选

思考:史料体现了我国经济体制发生了怎样的变化?(时空观念、史料实证)

提示:从购物凭票到商品任意挑选体现了从计划经济到市场经济的转变。

主题 南方谈话与中共十四大

【史论阐释】

将邓小平南方谈话和中共十四大的召开作为改革开放新阶段开始标志的原因

1.南方谈话确认社会主义也可以实行市场经济,从而解除了计划经济和市场经济带有社会制度属性的思想束缚,解放了思想。

2.中共十四大明确提出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。

3.此后,中国市场化进程大大加快,社会主义市场经济的基本框架逐步形成。

【素养探究】

史料一 我们过去一直搞计划经济,但多年的实践证明,在某种意义上说,只搞计划经济会束缚生产力的发展。计划多一点还是市场多一点,不是社会主义和资本主义的本质区别……计划和市场都是经济手段。

——1992年邓小平南方谈话

(1)据史料一指出邓小平提出的重要思想。(史料实证)

提示:计划经济体制会束缚生产力的发展;计划和市场不是区分社会主义与资本主义的标准。

史料二 确立建立社会主义市场经济体制的改革目标,意味着我们要在社会主义条件下发展市场经济,即实现社会主义与市场经济相结合。这是马克思主义经典著作中没有提出过的全新课题,是前无古人的创举。

(2)据史料二指出中共十四大提出我国经济体制改革的主要目标。有何显著特点?(历史解释)

提示:目标:建立社会主义市场经济体制;特点:社会主义与市场经济相结合。

课堂检测·素养达标

1.

1991年3-4月间,上海《解放日报》接连发表多篇署名文章,呼吁进一步解放思想,“改革开放要有新思路”,认为“如果我们仍然囿于‘姓社还是姓资’的诘难,那就只能坐失良机”。“新思路”是指

( )

A.改革重心从农村转向城市

B.推行农业生产责任制

C.完善计划经济体制

D.发展市场经济

【解析】选D。根据材料中“呼吁进一步解放思想”“改革开放要有新思路”,认为“如果我们仍然囿于‘姓社还是姓资’的诘难,那就只能坐失良机”可以看出实际上是由计划经济向市场经济转变,发展市场经济,故D正确。

2.(2020·湘潭高一检测)20世纪90年代初,不少人认为许多改革是“私有制潜行”,对外开放是发展资本主义。邓小平在南方谈话中用理论创新给出了针对性的回答,其核心内容是

( )

A.社会主义的本质就是解放和发展生产力

B.提出判断姓“资”和姓“社”的标准

C.提出建设中国特色社会主义理论

D.阐明社会主义初级阶段的基本路线

【解析】选A。邓小平南方谈话提出了判断姓“资”和姓“社”的标准,其核心是阐述了社会主义的本质就是解放和发展生产力,故A正确。

【补偿训练】

1992年春,邓小平视察南方并发表了重要讲话。下列属于报道这一事件的文章是

( )

A.《标准只有一个》《迈向科学发展的春天》

B.《要敢闯》《扭住中心不放》

C.《必须坚持多快好省的建设方针》《力争高速度》

D.《评“左”比“右”好》《吸收无产阶级的新鲜血液》

【解析】选B。《要敢闯》体现了要进一步发展生产力,建立社会主义市场经济体制思想,《扭住中心不放》体现了工作围绕着经济建设思想,属于南方谈话内容,故B正确。

3.邓小平南方谈话和中共十四大是中国社会主义改革开放和现代化建设进入新阶段的标志。从此,中国的经济体制逐步迈向

( )

A.社会主义商品经济体制

B.社会主义计划经济体制

C.社会主义市场经济体制

D.新民主主义经济体制

【解析】选C。我国的经济体制是向社会主义市场经济体制转变而不是社会主义商品经济体制,故A错;改革开放之前我国主要实行的是社会主义计划经济体制,故B错;邓小平南方谈话和中共十四大提出的我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,故C正确;新中国成立初期实行的是新民主主义经济体制,故D错。

4.根据材料与所学知识回答问题。

材料一 1953-1985年中国农业总产值年均增长率

——摘自《中华人民共和国经济史》

时间

1953-

1957年

1958-

1962年

1963-

1965年

1966-

1970年

1971-

1975年

1976-

1980年

1981-

1985年

年均增

长率

4.5%

4.3%

11.1%

3.9%

4.0%

5.1%

8.1%

材料二 1952-1956年我国国民经济中公、私成分比较表

所有制性质

经济成分

1952年

1956年

公有经济

国营经济

19.1%

32.2%

合作社经济

1.5%

53.4%

公私合营经济

0.7%

7.3%

私有经济

资本主义经济

6.9%

0%

个体经济

71.8%

7.1%

材料三 1978-1997年我国工业总产值中各种经济成分比重表

类别

年份

国有及国

有控股工业

集体工业

城乡个

体工业

其他经济

类型工业

1978年

77.6%

22.4%

1997年

25.5%

38.1%

17.9%

18.5%

(1)根据材料一表中的相关数据并结合所学知识,指出1953-1985年两次农业总产值增长高峰出现的时间及主要原因。

(2)分析材料二,指出1952-1956年我国国民经济中公、私成分变化的主要原因和意义。

(3)材料三中的“其他经济类型工业”应该是什么类型工业?与1978年相比,1997年的经济成分有何变化?出现这些变化的主要原因是什么?

【解析】第(1)题,先根据材料一表格找到两次农业总产值增长高峰出现的时间,然后根据所学知识,依据那段时间所述内容进行归纳即可。第(2)题,回答问题时要注意从表中先解读出1952-1956年我国国民经济中公、私成分变化是私有制经济比例逐渐减少,公有制逐渐占主体,知道了这个变化,再看时间,结合所学知识回答即可。第(3)题,工业类型从时间、类别及所占比重进行分析得出。变化要回答的是1997年的经济成分有何变化,答出变化后,根据所学,结合当时的史实回答原因。

答案:(1)时间:1963-1965年,农业总产值年均增长率较高。

原因:国家实行“调整、巩固、充实、提高”的政策,促进了农业的恢复和发展。

时间:1981-1985年,农业总产值年均增长率大幅度提高。

原因:国家在农村实行家庭联产承包责任制,解放了农村生产力。

(2)原因:国家对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造的完成。

意义:标志着我国社会主义公有制的经济基础确立,社会主义制度在我国基本建立起来(或我国进入社会主义初级阶段;社会主义计划经济在我国基本确立)。

(3)工业类型:外资或中外合资。

变化:非公有制经济得到发展(个体经济得到了发展;出现了私有经济)。

原因:改革开放的实行,社会主义市场经济体制的建立。

【备选习题】

1.

(2020·黄石高一检测)中国共产党的某次会议明确提出“公有制实现形式可以而且应当多样化”“非公有制经济是中国社会主义市场经济的重要组成部分”。这次会议应是

( )

A.中共十一届三中全会

B.中共十四大

C.中共十四届三中全会

D.中共十五大

【解析】选D。1997年召开的中共十五大指出:公有制实现形式可以而且应当多样化,非公有制经济是中国社会主义市场经济的重要组成部分。此题选D。

2.有学者认为:“中国经济增长的速度,如果从国际比较的角度看,并不是独一无二的,导致它增长的基本因素也并不特殊……仍然是人类发展的共同规律。”基于这一视角,下图中江苏经济增长的“基本因素”是

( )

A.三大改造的完成

B.“一五”计划的实施

C.沿海港口城市的开放

D.市场与调控的结合

【解析】选D。注意图片中的时间范围1992-2012年,1992年中国共产党第十四次全国代表大会明确提出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,促进经济迅速发展,故选D。

【拓展延伸】全面认识经济体制改革

一个目标:建立社会主义市场经济体制。

两个重点:家庭联产承包责任制、国有企业改革。

三个关键点:小岗村突破、“南方谈话”、中共十四大。

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航