高中历史4.1物质生活和社会习俗的变迁 课件(36张)

文档属性

| 名称 | 高中历史4.1物质生活和社会习俗的变迁 课件(36张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 452.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-10 07:44:04 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

专题四 中国近现代社会生活的变迁

一 物质生活和社会习俗的变迁

必备知识·自主学习

一、社会生活变迁

(一)变化中的男女服饰

1.趋势:由拘谨、保守、呆板、等级森严向美观、适体、方便、_______转变。

2.服饰变化:

(1)近代社会:①男子服饰:近代通常是长袍马褂,西装在_________后传入中国,

民国成立后流行。辛亥革命后,_______成为标准服装。②女子服饰:

向合身适

体、短袍窄袖的方向发展。_____成为城镇新潮女性的日常着装。③变化特征:

中西合璧。

平民化

鸦片战争

中山装

旗袍

(2)现代社会:①中华人民共和国成立至20世纪60年代中期:中山装和以列宁装、连衣裙为特征的苏式服装受青睐。②20世纪60年代中期到70年代末:民众服饰的式样和颜色趋于单调,盛行军装和“干部服”。③改革开放后:人们对服饰的要求开始由穿得暖向穿得好、穿得时尚、穿得个性过渡。

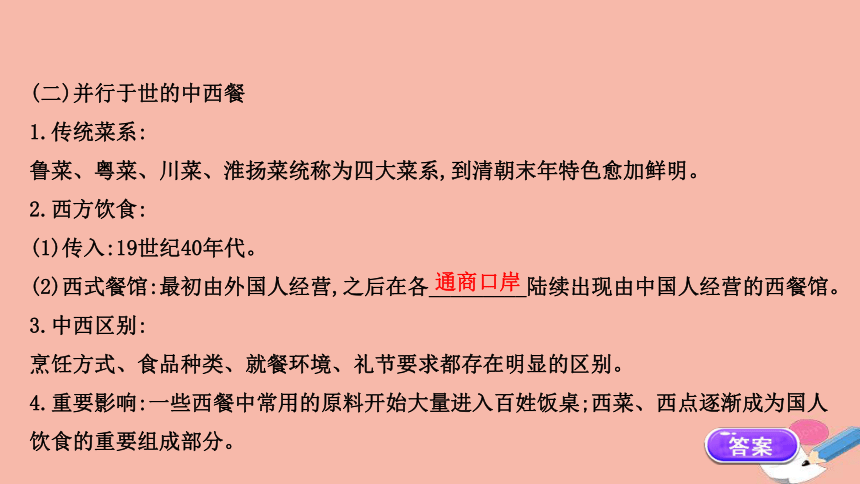

(二)并行于世的中西餐

1.传统菜系:

鲁菜、粤菜、川菜、淮扬菜统称为四大菜系,到清朝末年特色愈加鲜明。

2.西方饮食:

(1)传入:19世纪40年代。

(2)西式餐馆:最初由外国人经营,之后在各_________陆续出现由中国人经营的西餐馆。

3.中西区别:

烹饪方式、食品种类、就餐环境、礼节要求都存在明显的区别。

4.重要影响:一些西餐中常用的原料开始大量进入百姓饭桌;西菜、西点逐渐成为国人

饮食的重要组成部分。

通商口岸

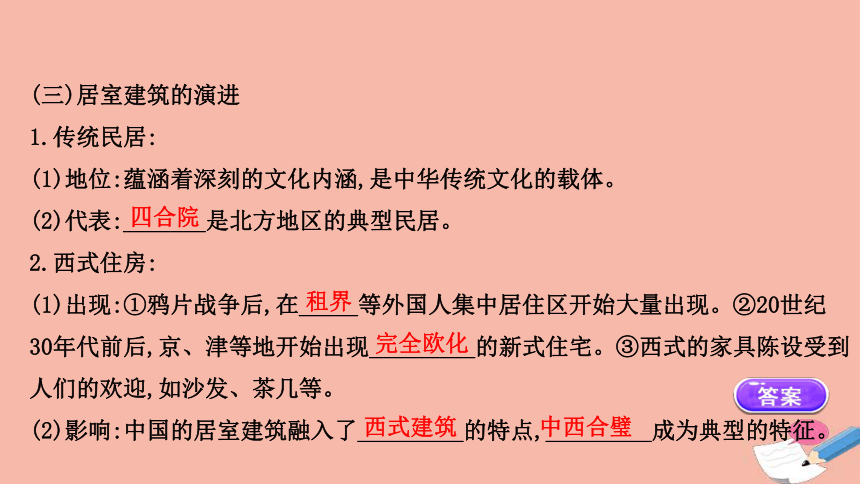

(三)居室建筑的演进

1.传统民居:

(1)地位:蕴涵着深刻的文化内涵,是中华传统文化的载体。

(2)代表:_______是北方地区的典型民居。

2.西式住房:

(1)出现:①鸦片战争后,在_____等外国人集中居住区开始大量出现。②20世纪

30年代前后,京、津等地开始出现_________的新式住宅。③西式的家具陈设受到

人们的欢迎,如沙发、茶几等。

(2)影响:中国的居室建筑融入了_________的特点,_________成为典型的特征。

四合院

租界

完全欧化

中西合璧

西式建筑

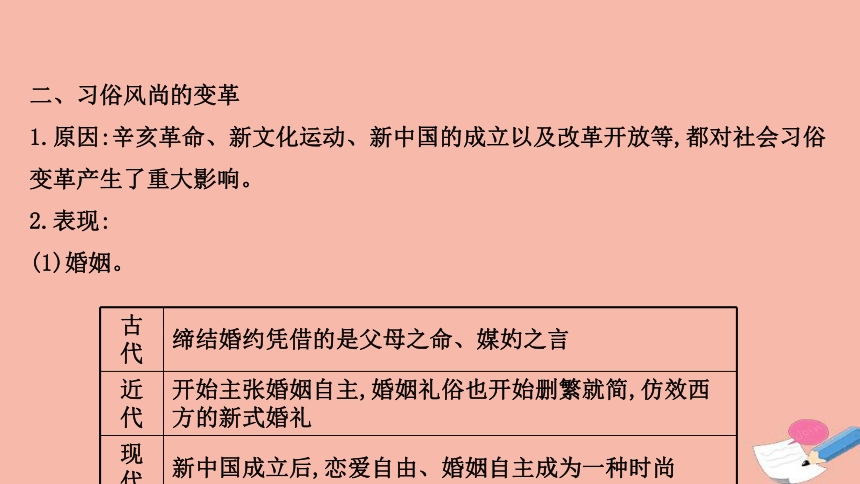

二、习俗风尚的变革

1.原因:辛亥革命、新文化运动、新中国的成立以及改革开放等,都对社会习俗变革产生了重大影响。

2.表现:

(1)婚姻。

古代

缔结婚约凭借的是父母之命、媒妁之言

近代

开始主张婚姻自主,婚姻礼俗也开始删繁就简,仿效西方的新式婚礼

现代

新中国成立后,恋爱自由、婚姻自主成为一种时尚

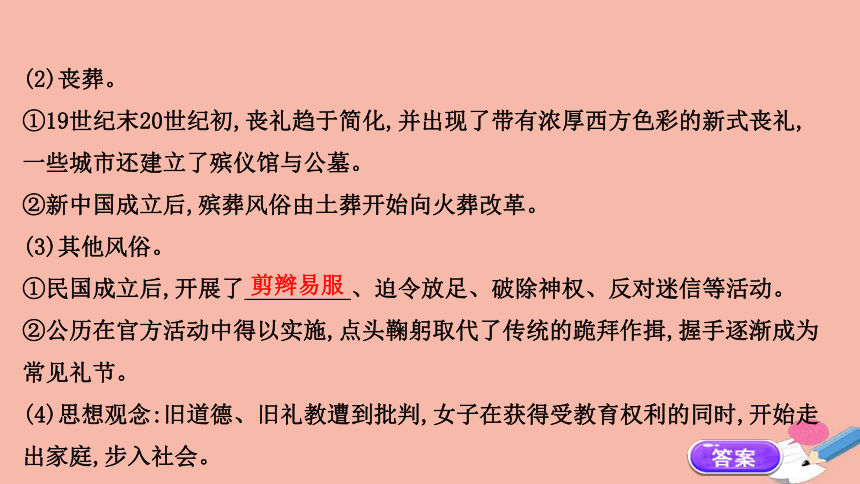

(2)丧葬。

①19世纪末20世纪初,丧礼趋于简化,并出现了带有浓厚西方色彩的新式丧礼,一些城市还建立了殡仪馆与公墓。

②新中国成立后,殡葬风俗由土葬开始向火葬改革。

(3)其他风俗。

①民国成立后,开展了_________、迫令放足、破除神权、反对迷信等活动。

②公历在官方活动中得以实施,点头鞠躬取代了传统的跪拜作揖,握手逐渐成为常见礼节。

(4)思想观念:旧道德、旧礼教遭到批判,女子在获得受教育权利的同时,开始走出家庭,步入社会。

剪辫易服

·【易错点拨】

1.西式服饰传入中国,引发服饰变革,但并没有完全取代中式服饰,而是中西服饰并行。

2.鸦片战争后,近代中国的居室建筑开始呈现出缓慢演进的趋势;新中国成立后特别是改革开放以来,人民居住条件不断改善,直接反映了社会的发展与进步。

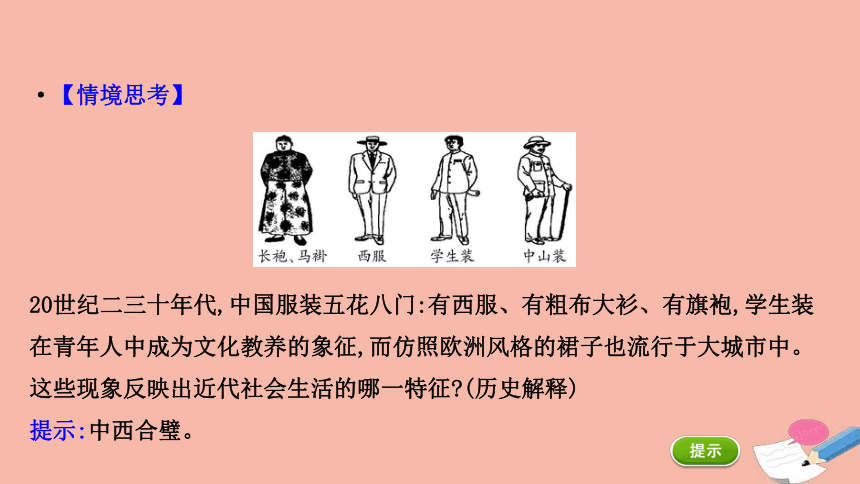

·【情境思考】

20世纪二三十年代,中国服装五花八门:有西服、有粗布大衫、有旗袍,学生装在青年人中成为文化教养的象征,而仿照欧洲风格的裙子也流行于大城市中。这些现象反映出近代社会生活的哪一特征?(历史解释)

提示:中西合璧。

·【易错点拨】

清朝缠足陋俗最盛,但清政府并不支持缠足,还多次下令废除缠足。允许臣民自由剪发的最早时间是清朝末年,而不是辛亥革命后。

近代婚姻风俗的变革主要发生在通商口岸的知识分子阶层以及官宦人家,广大内地和农村地区几乎没有什么变化。

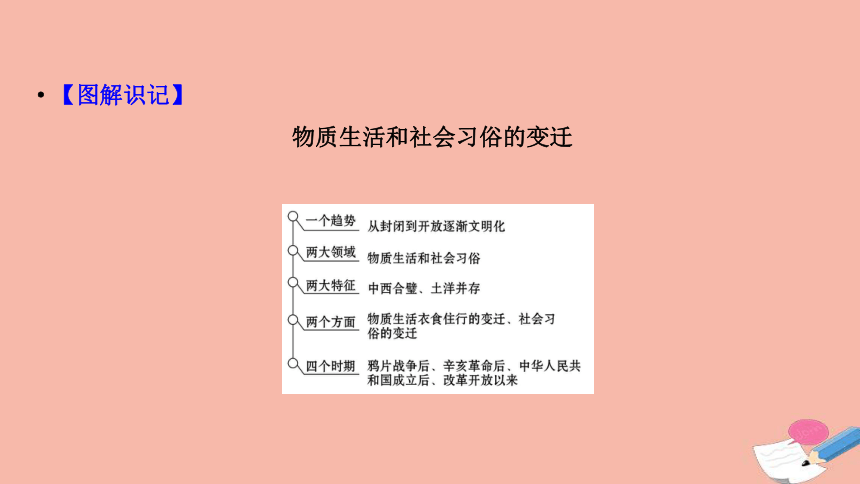

·【图解识记】

物质生活和社会习俗的变迁

关键能力·素养探究

主题一 变化中的男女服饰

【史论阐释】

一、近现代男女服饰变化的主要特征

1.近代特征:中西合璧、土洋并存。

2.改革开放前的特征:政治性、保守性明显,朴素单一。

3.改革开放后的特征:新颖款式层出不穷,与国际接轨。

二、影响近现代中国物质生活和社会习俗变迁的因素

1.欧风美雨的潜移默化。西方殖民者的入侵,把西方的生活方式移植到了中国。通商口岸就是晚清社会近代化最早的发生地和近代文明的窗口,近代文明经通商口岸逐渐向中国内地辐射。这种影响是西方国家的侵略给中国带来的积极影响,是客观的,有利于中国的近代化。

2.中国近现代经济的发展。中国近代资本主义的产生和发展,新中国国民经济的恢复和发展,尤其是改革开放以来社会主义现代化建设的飞速发展,为社会生活与习俗的变化奠定了经济基础。

3.近现代革命思潮的兴起与思想解放运动。近代中国先进人士的倡导,如资产阶级维新派和革命派都号召“断发易服”,新文化运动倡导民主与科学,十一届三中全会以来的思想解放等。都不同程度地促进了人们思想观念的变化。

4.历届政府的重视、提倡促使社会生活发生重大变化。如民国政府颁布剪辫易服和废止缠足等法令;新中国成立后,党和政府重视民生,特别是改革开放后,党和政府将实现全面小康作为现代化建设的奋斗目标。

【素养探究】

史料一 近代中国社会生活变迁简表

鸦片战争前

鸦片战争后

长袍马褂

中山装、西装等

中餐

西餐

马车、轿子

人力车、火车、电车、汽车等

史料二 在北京以及各省省会城市,出现了所

谓“四合院欧化”,即在保留传统四合院的基本格局上搞点洋化:简单的装扇玻璃窗代替格子糊纸绢,复杂的搞点外国式柱子……如此,既存四合院之传统格局,又吸收西式房屋之优点情调。可谓中西合璧,相得益彰。

——《图说中国百年社会生活变迁》

(1)根据史料一、二,概括近代以来中国社会生活在哪些方面发生了变迁,指出社会生活变迁的特点,并指出导致变迁的外部因素。(历史解释)

提示:变迁方面:服饰、饮食、交通、建筑。

特点:中西合璧,相得益彰;既保存传统,又吸收西方优点。外部因素:受西方外来文化的影响。

史料三 “文化大革命”时期,“国防绿”“海军蓝”是中国城乡居民追求的色彩。那时期,穿一身“国防绿”、腰间系一条帆布大板带、肩背军挎包成为青年男女尤其是大中专学生追求的一种时尚。20世纪80年代,色彩鲜艳、款式时髦的服装逐步在大众中流行。毛皮大衣、羽绒服、西服、呢大衣等各种服装充分展现穿着者的风采与魅力。民众受西方现代文化的影响较大,中国服饰正式走向了多元化。

——摘编自陈志华、朱华《中国服饰史》

(2)

根据史料三并结合所学知识,分析导致中国民众的服饰由单一化向多元化变化的主要因素。(唯物史观、历史解释)

提示:改革开放;经济和社会发展,人民生活水平提高;民众思想观念变化;外来文化影响。

主题二 社会习俗风尚的变革

【史论阐释】

一、中国近现代社会生活演变的特点

1.地域:受列强侵略的影响,出现由通商口岸城市、沿海城市,逐渐向内地渗透的趋势,表现出半殖民地半封建社会的特点。

2.过程:经历了由被动接受到主动学习、由冲突到相互融合的过程。

3.水平:通商口岸、大城市变化较快较大,广大农村仍处于封闭、落后的状态,传统的风俗习惯坚如磐石。

4.动力:社会运动的影响,上层人物的倡导、示范,工商业经济发展,西方文明的传入等。

5.趋势:平等、民主、文明是其发展的主要趋势。

二、中国近现代社会生活变迁的影响

1.政治上,有利于中国反封建斗争的展开,促进了资产阶级民主革命的发展。

2.经济上,有利于中国资本主义经济的发展和工业化进程的推进。

3.思想文化上,有利于冲破封建文化的束缚。革除弊端,既保留传统中国文化的精髓,又日趋科学合理。

【素养探究】

史料一 父母之命这句话固然视为天经地义不可改易的,但是我们现在做父母的应该要晓得,这几千年来的礼教风俗到了今天决计行不通!……做父母的应该要明白些现在世界的大势!闭关自守,做不到了;农业经济组织下的状态,保不住了。

——陆秋心《婚姻问题的三个时期》

(《新妇女》1920年4月15日)

史料二 我在小姊妹的帮忙下,加入了家庭妇联。我看见姊妹们加紧生产,努力学习文化,便愈感到自己的落后,我要好好地向姊妹们学习,我也加入了学习班。新婚姻法颁布以后,小姊妹张丽娟告诉我,说可以到家庭妇联申请向朱家离婚,婆婆没有理由阻拦我,于是我离婚了,我自由了。

——《一个童养媳的新生》

(1950年9月1日《解放日报》)

史料三 婚姻不是件私事……在任何地方一个男子或女子要得到一个配偶,没有不经过一番社会规定的手续。

——费孝通《生育制度》

(1)据史料一、二,人们的婚姻态度发生了怎样的变化?(史料实证)

提示:从遵从父母之命到追求婚姻自由。

(2)据史料一并结合所学知识,说明作为婚俗背景的经济基础和家庭关系,从传统到近代发生了怎样的变化。史料二中“我”的婚姻态度发生变化的社会条件是什么?(历史解释)

提示:经济基础:从传统小农经济到近代工商业的发展;家庭关系:从传统纲常伦理(父为子纲)到家庭成员的平等自由。

社会条件:社会制度的变革(新中国的成立);社团组织(家庭妇联)的支持;法律保障(新婚姻法的颁布)。

(3)据史料一、三,不同学者在婚姻自由度问题上的视角分别是什么?我们应如何全面认识这一问题?(唯物史观、历史解释)

提示:视角:历史考察;社会关系考察。认识:随着社会的发展,婚姻当事人越来越自由,但处于社会关系中的人,婚姻自由总是相对的。

课堂检测·素养达标

1.(2020·衡水高一检测)中西方饮食文化有着巨大的差异。下面

材料中“牛排”出现在中国人的餐桌最早始于

( )

姚文通后来吃到一样拿刀子割开来红利利的,姚文通不认得。胡中立便告诉他

说:“这是牛排,我们读书人吃了顶补心的。”姚文通不肯吃,康伯图道:“上海

的牛肉,不比内地……专门把它养肥了,宰了吃,所以又叫做菜牛,吃了是不作孽

的。”

A.鸦片战争时期的被迫开放

B.洋务运动时期的仿洋改制

C.清末新政时期的以洋为尚

D.民国初政府提倡文明开化

【解析】选A。鸦片战争之后,外国人大批来中国,将外国的饮食也带入了中国,故A正确;B、C、D错误。

【补偿训练】

“番菜争推一品香,西洋风味睹先尝。刀叉耀眼盆盘洁,我爱香槟酒一觞。”这一情景在上海最早可能出现于

( )

A.明朝 B.新中国 C.民国 D.清朝

【解析】选D。根据“番菜”“西洋风味”“刀叉”“香槟酒”可知反映的是西方饮食风俗。19世纪60年代前后,上海出现了由国人经营的西菜馆,故选D。

2.上海石库门住宅(如下图)脱胎于中国传统的四合院,石库门的出现反映了

( )

①近代中国建筑的完全欧化

②近代中国生活模式的转型

③近代中西文化的交融

④近代中国社会的转型

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

【解析】选B。根据题干中“上海石库门住宅脱胎于中国传统的四合院”,可知①近代中国建筑的完全欧化表述错误;其他组合项符合题意且与史实相符,故选B。

3.辛亥革命时期具有反清革命色彩的习俗改良是

( )

A.断发易服

B.婚丧仪式简化

C.穿着洋装

D.白话文风行

【解析】选A。辛亥革命推翻了清朝统治,因此断发易服具有反清革命色彩,故选A。婚丧仪式简化没有反清革命色彩,B错误;穿着洋装不具有反清革命色彩,C错误;辛亥革命时期白话文并没有盛行,D错误。

【深化点拨】鸦片战争以后,中国社会结构从传统社会向近代社会逐步转型,人们的衣食住行在西方工业文明的冲击下,发生了新的变化,新的事物和思想观念冲击着中国的社会生活。

4.(2020·沈阳高一检测)近代社会有民谣唱道:“大脚好,大脚乐,去操作,多快活。又不裹来又不缠,又不疼痛又省钱。”它反映的历史事件是

( )

A.“断发”

B.“易服”

C.简化礼仪

D.不缠足运动

【解析】选D。根据“大脚好,大脚乐……又不裹来又不缠,又不疼痛又省钱”这些信息,可得出这与不缠足运动有关,故D正确。

5.社会生活的变迁与经济社会发展密切相关。阅读下列材料,回答问题。

材料一 今物质修明,尤尚机器,辫发长垂,行动摇舞,误缠机器,可以立死。……辫发与机器,不相容者也。且兵争之世,执戈跨马,辫尤不便,其势不能不去之。……且垂辫既易污衣,而蓄发尤增多垢,衣污则观瞻不美,沐难则卫生非宜,梳刮则费时甚多。

——摘自康有为《请断发易服改元折》(1898)

材料二 1978年,中国人民迎来了改革开放的春天。从此,国门向世界敞开,五彩斑斓的外国服饰涌入中国市场。思想上的拨乱反正,经济上的恢复发展导致服装行业的极大繁荣。中国城镇民众的穿着发生了根本的变化,在思想解放与国民经济发展的前提下,人们追求新异的审美心理日趋成熟。风格多样、色彩斑斓、求新求变,成为新时期服装流行的特点。

——摘编自孙燕京《五十年中国服装“流行”变迁》等

(1)据材料一简要列出康有为主张“断发”的理由。(不得摘抄原文)结合所学知识,近代中国哪一政府正式颁令革除结辫陋习?

(2)据材料二指出1978年后中国民众着装的主要特点。结合材料和所学知识,概括指出促成这一特点的社会因素。

【解析】第(1)题结合材料信息“辫发与机器,不相容者也”“兵争之世,执戈跨马,辫尤不便”“蓄发尤增多垢,衣污则观瞻不美”分析。第(2)题特点结合材料信息“风格多样、色彩斑斓、求新求变”分析,原因结合所学从改革开放、经济发展、思想解放、生活水平提高等角度分析。

答案:(1)理由:结辫不适宜机器生产;不利于行军作战;不卫生,又耗费时间。政府:中华民国临时政府(南京临时政府)。

(2)特点:风格、色彩多样化,求新求变。社会因素:实行改革开放;国民经济发展,人民生活水平提高;民众思想解放,审美心理的变化等。

专题四 中国近现代社会生活的变迁

一 物质生活和社会习俗的变迁

必备知识·自主学习

一、社会生活变迁

(一)变化中的男女服饰

1.趋势:由拘谨、保守、呆板、等级森严向美观、适体、方便、_______转变。

2.服饰变化:

(1)近代社会:①男子服饰:近代通常是长袍马褂,西装在_________后传入中国,

民国成立后流行。辛亥革命后,_______成为标准服装。②女子服饰:

向合身适

体、短袍窄袖的方向发展。_____成为城镇新潮女性的日常着装。③变化特征:

中西合璧。

平民化

鸦片战争

中山装

旗袍

(2)现代社会:①中华人民共和国成立至20世纪60年代中期:中山装和以列宁装、连衣裙为特征的苏式服装受青睐。②20世纪60年代中期到70年代末:民众服饰的式样和颜色趋于单调,盛行军装和“干部服”。③改革开放后:人们对服饰的要求开始由穿得暖向穿得好、穿得时尚、穿得个性过渡。

(二)并行于世的中西餐

1.传统菜系:

鲁菜、粤菜、川菜、淮扬菜统称为四大菜系,到清朝末年特色愈加鲜明。

2.西方饮食:

(1)传入:19世纪40年代。

(2)西式餐馆:最初由外国人经营,之后在各_________陆续出现由中国人经营的西餐馆。

3.中西区别:

烹饪方式、食品种类、就餐环境、礼节要求都存在明显的区别。

4.重要影响:一些西餐中常用的原料开始大量进入百姓饭桌;西菜、西点逐渐成为国人

饮食的重要组成部分。

通商口岸

(三)居室建筑的演进

1.传统民居:

(1)地位:蕴涵着深刻的文化内涵,是中华传统文化的载体。

(2)代表:_______是北方地区的典型民居。

2.西式住房:

(1)出现:①鸦片战争后,在_____等外国人集中居住区开始大量出现。②20世纪

30年代前后,京、津等地开始出现_________的新式住宅。③西式的家具陈设受到

人们的欢迎,如沙发、茶几等。

(2)影响:中国的居室建筑融入了_________的特点,_________成为典型的特征。

四合院

租界

完全欧化

中西合璧

西式建筑

二、习俗风尚的变革

1.原因:辛亥革命、新文化运动、新中国的成立以及改革开放等,都对社会习俗变革产生了重大影响。

2.表现:

(1)婚姻。

古代

缔结婚约凭借的是父母之命、媒妁之言

近代

开始主张婚姻自主,婚姻礼俗也开始删繁就简,仿效西方的新式婚礼

现代

新中国成立后,恋爱自由、婚姻自主成为一种时尚

(2)丧葬。

①19世纪末20世纪初,丧礼趋于简化,并出现了带有浓厚西方色彩的新式丧礼,一些城市还建立了殡仪馆与公墓。

②新中国成立后,殡葬风俗由土葬开始向火葬改革。

(3)其他风俗。

①民国成立后,开展了_________、迫令放足、破除神权、反对迷信等活动。

②公历在官方活动中得以实施,点头鞠躬取代了传统的跪拜作揖,握手逐渐成为常见礼节。

(4)思想观念:旧道德、旧礼教遭到批判,女子在获得受教育权利的同时,开始走出家庭,步入社会。

剪辫易服

·【易错点拨】

1.西式服饰传入中国,引发服饰变革,但并没有完全取代中式服饰,而是中西服饰并行。

2.鸦片战争后,近代中国的居室建筑开始呈现出缓慢演进的趋势;新中国成立后特别是改革开放以来,人民居住条件不断改善,直接反映了社会的发展与进步。

·【情境思考】

20世纪二三十年代,中国服装五花八门:有西服、有粗布大衫、有旗袍,学生装在青年人中成为文化教养的象征,而仿照欧洲风格的裙子也流行于大城市中。这些现象反映出近代社会生活的哪一特征?(历史解释)

提示:中西合璧。

·【易错点拨】

清朝缠足陋俗最盛,但清政府并不支持缠足,还多次下令废除缠足。允许臣民自由剪发的最早时间是清朝末年,而不是辛亥革命后。

近代婚姻风俗的变革主要发生在通商口岸的知识分子阶层以及官宦人家,广大内地和农村地区几乎没有什么变化。

·【图解识记】

物质生活和社会习俗的变迁

关键能力·素养探究

主题一 变化中的男女服饰

【史论阐释】

一、近现代男女服饰变化的主要特征

1.近代特征:中西合璧、土洋并存。

2.改革开放前的特征:政治性、保守性明显,朴素单一。

3.改革开放后的特征:新颖款式层出不穷,与国际接轨。

二、影响近现代中国物质生活和社会习俗变迁的因素

1.欧风美雨的潜移默化。西方殖民者的入侵,把西方的生活方式移植到了中国。通商口岸就是晚清社会近代化最早的发生地和近代文明的窗口,近代文明经通商口岸逐渐向中国内地辐射。这种影响是西方国家的侵略给中国带来的积极影响,是客观的,有利于中国的近代化。

2.中国近现代经济的发展。中国近代资本主义的产生和发展,新中国国民经济的恢复和发展,尤其是改革开放以来社会主义现代化建设的飞速发展,为社会生活与习俗的变化奠定了经济基础。

3.近现代革命思潮的兴起与思想解放运动。近代中国先进人士的倡导,如资产阶级维新派和革命派都号召“断发易服”,新文化运动倡导民主与科学,十一届三中全会以来的思想解放等。都不同程度地促进了人们思想观念的变化。

4.历届政府的重视、提倡促使社会生活发生重大变化。如民国政府颁布剪辫易服和废止缠足等法令;新中国成立后,党和政府重视民生,特别是改革开放后,党和政府将实现全面小康作为现代化建设的奋斗目标。

【素养探究】

史料一 近代中国社会生活变迁简表

鸦片战争前

鸦片战争后

长袍马褂

中山装、西装等

中餐

西餐

马车、轿子

人力车、火车、电车、汽车等

史料二 在北京以及各省省会城市,出现了所

谓“四合院欧化”,即在保留传统四合院的基本格局上搞点洋化:简单的装扇玻璃窗代替格子糊纸绢,复杂的搞点外国式柱子……如此,既存四合院之传统格局,又吸收西式房屋之优点情调。可谓中西合璧,相得益彰。

——《图说中国百年社会生活变迁》

(1)根据史料一、二,概括近代以来中国社会生活在哪些方面发生了变迁,指出社会生活变迁的特点,并指出导致变迁的外部因素。(历史解释)

提示:变迁方面:服饰、饮食、交通、建筑。

特点:中西合璧,相得益彰;既保存传统,又吸收西方优点。外部因素:受西方外来文化的影响。

史料三 “文化大革命”时期,“国防绿”“海军蓝”是中国城乡居民追求的色彩。那时期,穿一身“国防绿”、腰间系一条帆布大板带、肩背军挎包成为青年男女尤其是大中专学生追求的一种时尚。20世纪80年代,色彩鲜艳、款式时髦的服装逐步在大众中流行。毛皮大衣、羽绒服、西服、呢大衣等各种服装充分展现穿着者的风采与魅力。民众受西方现代文化的影响较大,中国服饰正式走向了多元化。

——摘编自陈志华、朱华《中国服饰史》

(2)

根据史料三并结合所学知识,分析导致中国民众的服饰由单一化向多元化变化的主要因素。(唯物史观、历史解释)

提示:改革开放;经济和社会发展,人民生活水平提高;民众思想观念变化;外来文化影响。

主题二 社会习俗风尚的变革

【史论阐释】

一、中国近现代社会生活演变的特点

1.地域:受列强侵略的影响,出现由通商口岸城市、沿海城市,逐渐向内地渗透的趋势,表现出半殖民地半封建社会的特点。

2.过程:经历了由被动接受到主动学习、由冲突到相互融合的过程。

3.水平:通商口岸、大城市变化较快较大,广大农村仍处于封闭、落后的状态,传统的风俗习惯坚如磐石。

4.动力:社会运动的影响,上层人物的倡导、示范,工商业经济发展,西方文明的传入等。

5.趋势:平等、民主、文明是其发展的主要趋势。

二、中国近现代社会生活变迁的影响

1.政治上,有利于中国反封建斗争的展开,促进了资产阶级民主革命的发展。

2.经济上,有利于中国资本主义经济的发展和工业化进程的推进。

3.思想文化上,有利于冲破封建文化的束缚。革除弊端,既保留传统中国文化的精髓,又日趋科学合理。

【素养探究】

史料一 父母之命这句话固然视为天经地义不可改易的,但是我们现在做父母的应该要晓得,这几千年来的礼教风俗到了今天决计行不通!……做父母的应该要明白些现在世界的大势!闭关自守,做不到了;农业经济组织下的状态,保不住了。

——陆秋心《婚姻问题的三个时期》

(《新妇女》1920年4月15日)

史料二 我在小姊妹的帮忙下,加入了家庭妇联。我看见姊妹们加紧生产,努力学习文化,便愈感到自己的落后,我要好好地向姊妹们学习,我也加入了学习班。新婚姻法颁布以后,小姊妹张丽娟告诉我,说可以到家庭妇联申请向朱家离婚,婆婆没有理由阻拦我,于是我离婚了,我自由了。

——《一个童养媳的新生》

(1950年9月1日《解放日报》)

史料三 婚姻不是件私事……在任何地方一个男子或女子要得到一个配偶,没有不经过一番社会规定的手续。

——费孝通《生育制度》

(1)据史料一、二,人们的婚姻态度发生了怎样的变化?(史料实证)

提示:从遵从父母之命到追求婚姻自由。

(2)据史料一并结合所学知识,说明作为婚俗背景的经济基础和家庭关系,从传统到近代发生了怎样的变化。史料二中“我”的婚姻态度发生变化的社会条件是什么?(历史解释)

提示:经济基础:从传统小农经济到近代工商业的发展;家庭关系:从传统纲常伦理(父为子纲)到家庭成员的平等自由。

社会条件:社会制度的变革(新中国的成立);社团组织(家庭妇联)的支持;法律保障(新婚姻法的颁布)。

(3)据史料一、三,不同学者在婚姻自由度问题上的视角分别是什么?我们应如何全面认识这一问题?(唯物史观、历史解释)

提示:视角:历史考察;社会关系考察。认识:随着社会的发展,婚姻当事人越来越自由,但处于社会关系中的人,婚姻自由总是相对的。

课堂检测·素养达标

1.(2020·衡水高一检测)中西方饮食文化有着巨大的差异。下面

材料中“牛排”出现在中国人的餐桌最早始于

( )

姚文通后来吃到一样拿刀子割开来红利利的,姚文通不认得。胡中立便告诉他

说:“这是牛排,我们读书人吃了顶补心的。”姚文通不肯吃,康伯图道:“上海

的牛肉,不比内地……专门把它养肥了,宰了吃,所以又叫做菜牛,吃了是不作孽

的。”

A.鸦片战争时期的被迫开放

B.洋务运动时期的仿洋改制

C.清末新政时期的以洋为尚

D.民国初政府提倡文明开化

【解析】选A。鸦片战争之后,外国人大批来中国,将外国的饮食也带入了中国,故A正确;B、C、D错误。

【补偿训练】

“番菜争推一品香,西洋风味睹先尝。刀叉耀眼盆盘洁,我爱香槟酒一觞。”这一情景在上海最早可能出现于

( )

A.明朝 B.新中国 C.民国 D.清朝

【解析】选D。根据“番菜”“西洋风味”“刀叉”“香槟酒”可知反映的是西方饮食风俗。19世纪60年代前后,上海出现了由国人经营的西菜馆,故选D。

2.上海石库门住宅(如下图)脱胎于中国传统的四合院,石库门的出现反映了

( )

①近代中国建筑的完全欧化

②近代中国生活模式的转型

③近代中西文化的交融

④近代中国社会的转型

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

【解析】选B。根据题干中“上海石库门住宅脱胎于中国传统的四合院”,可知①近代中国建筑的完全欧化表述错误;其他组合项符合题意且与史实相符,故选B。

3.辛亥革命时期具有反清革命色彩的习俗改良是

( )

A.断发易服

B.婚丧仪式简化

C.穿着洋装

D.白话文风行

【解析】选A。辛亥革命推翻了清朝统治,因此断发易服具有反清革命色彩,故选A。婚丧仪式简化没有反清革命色彩,B错误;穿着洋装不具有反清革命色彩,C错误;辛亥革命时期白话文并没有盛行,D错误。

【深化点拨】鸦片战争以后,中国社会结构从传统社会向近代社会逐步转型,人们的衣食住行在西方工业文明的冲击下,发生了新的变化,新的事物和思想观念冲击着中国的社会生活。

4.(2020·沈阳高一检测)近代社会有民谣唱道:“大脚好,大脚乐,去操作,多快活。又不裹来又不缠,又不疼痛又省钱。”它反映的历史事件是

( )

A.“断发”

B.“易服”

C.简化礼仪

D.不缠足运动

【解析】选D。根据“大脚好,大脚乐……又不裹来又不缠,又不疼痛又省钱”这些信息,可得出这与不缠足运动有关,故D正确。

5.社会生活的变迁与经济社会发展密切相关。阅读下列材料,回答问题。

材料一 今物质修明,尤尚机器,辫发长垂,行动摇舞,误缠机器,可以立死。……辫发与机器,不相容者也。且兵争之世,执戈跨马,辫尤不便,其势不能不去之。……且垂辫既易污衣,而蓄发尤增多垢,衣污则观瞻不美,沐难则卫生非宜,梳刮则费时甚多。

——摘自康有为《请断发易服改元折》(1898)

材料二 1978年,中国人民迎来了改革开放的春天。从此,国门向世界敞开,五彩斑斓的外国服饰涌入中国市场。思想上的拨乱反正,经济上的恢复发展导致服装行业的极大繁荣。中国城镇民众的穿着发生了根本的变化,在思想解放与国民经济发展的前提下,人们追求新异的审美心理日趋成熟。风格多样、色彩斑斓、求新求变,成为新时期服装流行的特点。

——摘编自孙燕京《五十年中国服装“流行”变迁》等

(1)据材料一简要列出康有为主张“断发”的理由。(不得摘抄原文)结合所学知识,近代中国哪一政府正式颁令革除结辫陋习?

(2)据材料二指出1978年后中国民众着装的主要特点。结合材料和所学知识,概括指出促成这一特点的社会因素。

【解析】第(1)题结合材料信息“辫发与机器,不相容者也”“兵争之世,执戈跨马,辫尤不便”“蓄发尤增多垢,衣污则观瞻不美”分析。第(2)题特点结合材料信息“风格多样、色彩斑斓、求新求变”分析,原因结合所学从改革开放、经济发展、思想解放、生活水平提高等角度分析。

答案:(1)理由:结辫不适宜机器生产;不利于行军作战;不卫生,又耗费时间。政府:中华民国临时政府(南京临时政府)。

(2)特点:风格、色彩多样化,求新求变。社会因素:实行改革开放;国民经济发展,人民生活水平提高;民众思想解放,审美心理的变化等。

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航