人教版 语文 必修三 5.杜甫诗三首:秋兴八首(其一)课件(15张)

文档属性

| 名称 | 人教版 语文 必修三 5.杜甫诗三首:秋兴八首(其一)课件(15张) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-09 20:25:49 | ||

图片预览

文档简介

秋兴八首(其一)

教学目标

一、诵读诗歌体会诗歌的韵律美、情感美

二、体会本文借景抒情的写作手法

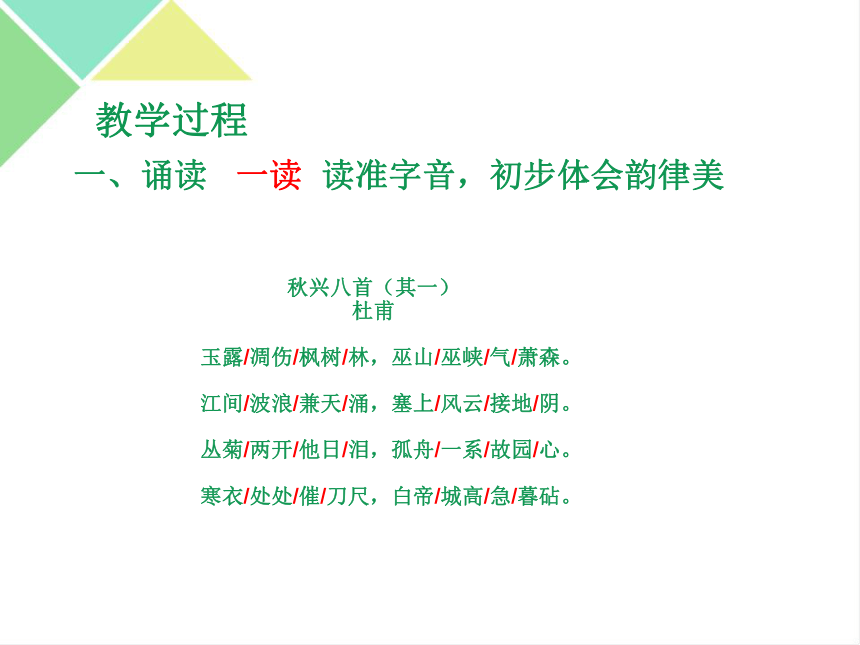

一、诵读 一读 读准字音,初步体会韵律美

秋兴八首(其一)

杜甫

玉露/凋伤/枫树/林,巫山/巫峡/气/萧森。

江间/波浪/兼天/涌,塞上/风云/接地/阴。

丛菊/两开/他日/泪,孤舟/一系/故园/心。

寒衣/处处/催/刀尺,白帝/城高/急/暮砧。

教学过程

二读,听泛读,感受诗歌的韵律美

二、鉴赏诗歌,体会本文借景抒情的写作手法

1、知人论世

杜甫(712-770)是我国唐代伟大的现实主义诗人。杜甫生活在唐朝由盛转衰的历史时期,其诗多涉及社会动荡、政治黑暗、人民疾苦,他的诗反映当时社会矛盾和人民疾苦,因而被誉为“诗史”。

《秋兴八首》是杜甫晚年为逃避战乱而寄居夔州时的代表作品,作于大历元年(公元766年),当时诗人55岁,安史之乱虽然结束,但李唐王朝仍然面临北方军阀重新割据的危险;另外,唐朝与吐蕃在剑南川西的战争也接连不断,《秋兴八首》就是在这样国家仍然动荡不安,诗人依旧客居他乡的社会背景写成的。

2.思考问题:本文题目含义是什么?你能从题目中读出什么呢?

因秋感兴

自古逢秋悲寂寥,秋更多地代表着忧伤,题目直接点名写作时间,暗含悲伤的情感。

本诗写于作者去世前5年,杜甫时年五十五岁,已处在人生之秋,眼看晚年多病,知交零落,国家动荡,有家难回。心境非常寂寞、抑郁。当此秋风萧瑟之时,不免触景生情,感发诗兴,故作《秋兴》

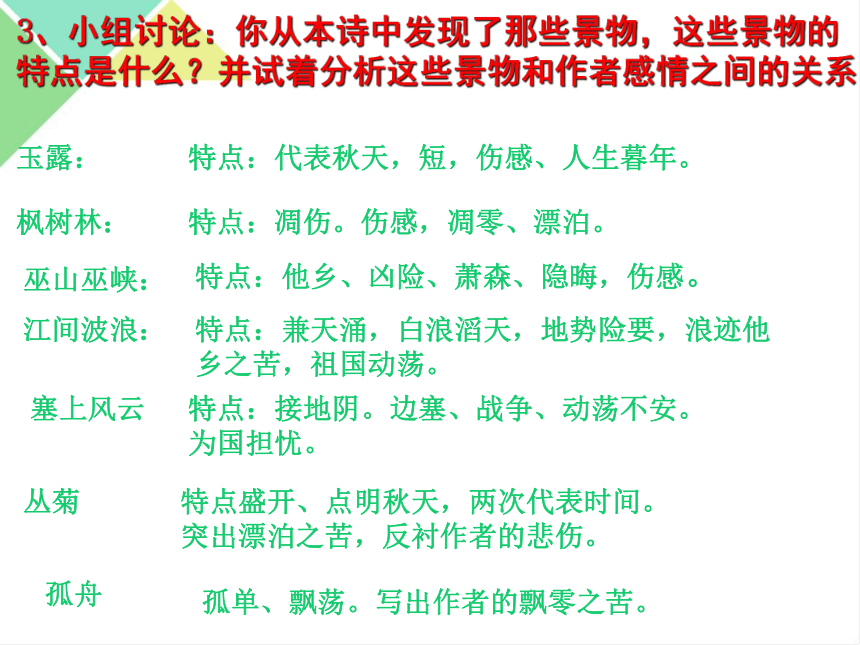

3、小组讨论:你从本诗中发现了那些景物,这些景物的特点是什么?并试着分析这些景物和作者感情之间的关系。

玉露:

枫树林:

特点:代表秋天,短,伤感、人生暮年。

特点:凋伤。伤感,凋零、漂泊。

巫山巫峡:

江间波浪:

特点:他乡、凶险、萧森、隐晦,伤感。

特点:兼天涌,白浪滔天,地势险要,浪迹他

乡之苦,祖国动荡。

塞上风云

特点:接地阴。边塞、战争、动荡不安。

为国担忧。

丛菊

特点盛开、点明秋天,两次代表时间。

突出漂泊之苦,反衬作者的悲伤。

孤舟

孤单、飘荡。写出作者的飘零之苦。

总结:

通过一系列秋天的典型意象,来层层渲染了秋的悲凉,突显出处于暮年的作者内心的悲伤。通过典型的他乡之景来突出诗人年老依旧浪迹他乡的漂泊之苦。通过波浪滔天和风起云涌写了动荡的社会环境,表达了诗人对祖国动荡的现实的担忧。

景

景特点

情

玉露、枫树、丛菊

秋凉,萧瑟、凋零

伤悲

波浪、风云

风起云涌、充斥天地动荡、凶险

忧国忧民

巫山巫峡

白帝城

他乡、凶险、阴森、萧瑟

深沉的故园之思

孤舟

渺小、飘荡

孤单悲伤漂泊

三读 体会本文情景交融的写作手法,完成背诵

“诗中有画,画中有诗。”一首优秀的诗歌往往将浓烈的思想

情感通过描绘的景物体现出来。“情中有景,景中有情”,是

本诗的突出特点。结合展示的图片,感受景和情的关系。

四读 动乎情,发乎声。请带着对诗歌的情感把握去读,请从一个忧国忧民且年老体衰的沧桑诗人角度去读,请带着对杜甫的无限敬意去读。

三、效果检测

阅读下面一首元曲,分析其景物描写的作用。

天净沙·秋思

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家。古道西风瘦马。

夕阳西下,断肠人在天涯。

四、课后作业:

1、致敬伟人。杜甫一生,穷困潦倒,才华横溢却无施

展之地仕途坎坷,屡遭贬斥,尤其晚年颠沛流离,年老体衰。但

这丝毫没有影响到杜甫对国家的爱,对人民命运的担忧。想想我

们现实中的多少人,稍微受到一点点不公平待遇就怨天尤人,只

求索取,不求奉献。没有担当,没有爱国情怀。我们确实应该向

这位胸中无我,心怀天下的伟人致敬!

请课后搜集杜甫诗歌,研究杜甫思想,写出一篇800字文章,致敬

伟人。

作业2.根据本节课所学内容,

预习《咏怀古迹》,分析诗歌中的景物描写的作用。形成分析报告上交。

教学目标

一、诵读诗歌体会诗歌的韵律美、情感美

二、体会本文借景抒情的写作手法

一、诵读 一读 读准字音,初步体会韵律美

秋兴八首(其一)

杜甫

玉露/凋伤/枫树/林,巫山/巫峡/气/萧森。

江间/波浪/兼天/涌,塞上/风云/接地/阴。

丛菊/两开/他日/泪,孤舟/一系/故园/心。

寒衣/处处/催/刀尺,白帝/城高/急/暮砧。

教学过程

二读,听泛读,感受诗歌的韵律美

二、鉴赏诗歌,体会本文借景抒情的写作手法

1、知人论世

杜甫(712-770)是我国唐代伟大的现实主义诗人。杜甫生活在唐朝由盛转衰的历史时期,其诗多涉及社会动荡、政治黑暗、人民疾苦,他的诗反映当时社会矛盾和人民疾苦,因而被誉为“诗史”。

《秋兴八首》是杜甫晚年为逃避战乱而寄居夔州时的代表作品,作于大历元年(公元766年),当时诗人55岁,安史之乱虽然结束,但李唐王朝仍然面临北方军阀重新割据的危险;另外,唐朝与吐蕃在剑南川西的战争也接连不断,《秋兴八首》就是在这样国家仍然动荡不安,诗人依旧客居他乡的社会背景写成的。

2.思考问题:本文题目含义是什么?你能从题目中读出什么呢?

因秋感兴

自古逢秋悲寂寥,秋更多地代表着忧伤,题目直接点名写作时间,暗含悲伤的情感。

本诗写于作者去世前5年,杜甫时年五十五岁,已处在人生之秋,眼看晚年多病,知交零落,国家动荡,有家难回。心境非常寂寞、抑郁。当此秋风萧瑟之时,不免触景生情,感发诗兴,故作《秋兴》

3、小组讨论:你从本诗中发现了那些景物,这些景物的特点是什么?并试着分析这些景物和作者感情之间的关系。

玉露:

枫树林:

特点:代表秋天,短,伤感、人生暮年。

特点:凋伤。伤感,凋零、漂泊。

巫山巫峡:

江间波浪:

特点:他乡、凶险、萧森、隐晦,伤感。

特点:兼天涌,白浪滔天,地势险要,浪迹他

乡之苦,祖国动荡。

塞上风云

特点:接地阴。边塞、战争、动荡不安。

为国担忧。

丛菊

特点盛开、点明秋天,两次代表时间。

突出漂泊之苦,反衬作者的悲伤。

孤舟

孤单、飘荡。写出作者的飘零之苦。

总结:

通过一系列秋天的典型意象,来层层渲染了秋的悲凉,突显出处于暮年的作者内心的悲伤。通过典型的他乡之景来突出诗人年老依旧浪迹他乡的漂泊之苦。通过波浪滔天和风起云涌写了动荡的社会环境,表达了诗人对祖国动荡的现实的担忧。

景

景特点

情

玉露、枫树、丛菊

秋凉,萧瑟、凋零

伤悲

波浪、风云

风起云涌、充斥天地动荡、凶险

忧国忧民

巫山巫峡

白帝城

他乡、凶险、阴森、萧瑟

深沉的故园之思

孤舟

渺小、飘荡

孤单悲伤漂泊

三读 体会本文情景交融的写作手法,完成背诵

“诗中有画,画中有诗。”一首优秀的诗歌往往将浓烈的思想

情感通过描绘的景物体现出来。“情中有景,景中有情”,是

本诗的突出特点。结合展示的图片,感受景和情的关系。

四读 动乎情,发乎声。请带着对诗歌的情感把握去读,请从一个忧国忧民且年老体衰的沧桑诗人角度去读,请带着对杜甫的无限敬意去读。

三、效果检测

阅读下面一首元曲,分析其景物描写的作用。

天净沙·秋思

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家。古道西风瘦马。

夕阳西下,断肠人在天涯。

四、课后作业:

1、致敬伟人。杜甫一生,穷困潦倒,才华横溢却无施

展之地仕途坎坷,屡遭贬斥,尤其晚年颠沛流离,年老体衰。但

这丝毫没有影响到杜甫对国家的爱,对人民命运的担忧。想想我

们现实中的多少人,稍微受到一点点不公平待遇就怨天尤人,只

求索取,不求奉献。没有担当,没有爱国情怀。我们确实应该向

这位胸中无我,心怀天下的伟人致敬!

请课后搜集杜甫诗歌,研究杜甫思想,写出一篇800字文章,致敬

伟人。

作业2.根据本节课所学内容,

预习《咏怀古迹》,分析诗歌中的景物描写的作用。形成分析报告上交。