2020-2021学年人教统编版选择性必修3第2课中华文化的世界意义课件(37张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教统编版选择性必修3第2课中华文化的世界意义课件(37张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-10 09:05:58 | ||

图片预览

文档简介

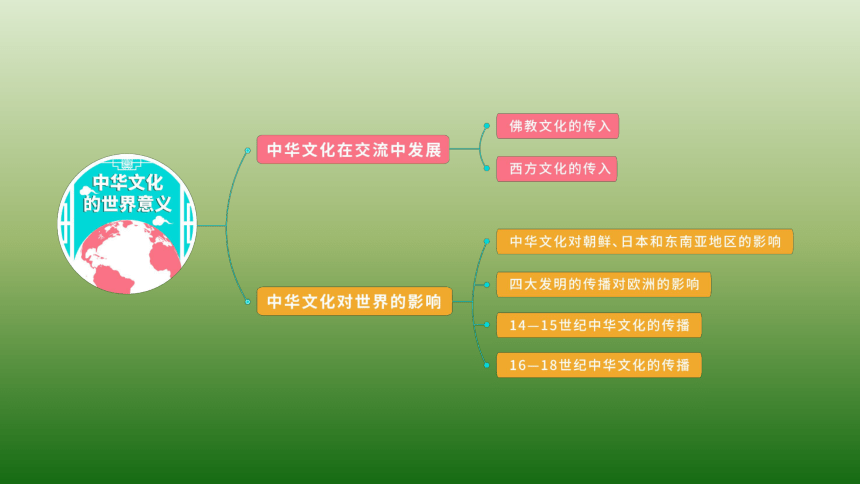

中华文化的世界意义

佛教文化的传入

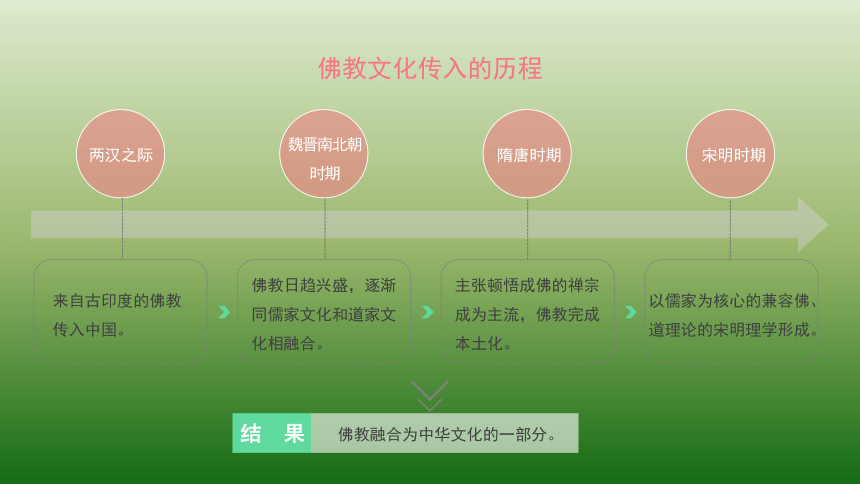

佛教文化传入的历程

两汉之际

魏晋南北朝

时期

隋唐时期

宋明时期

结 果

佛教融合为中华文化的一部分。

来自古印度的佛教传入中国。

佛教日趋兴盛,逐渐同儒家文化和道家文化相融合。

主张顿悟成佛的禅宗成为主流,佛教完成本土化。

以儒家为核心的兼容佛、道理论的宋明理学形成。

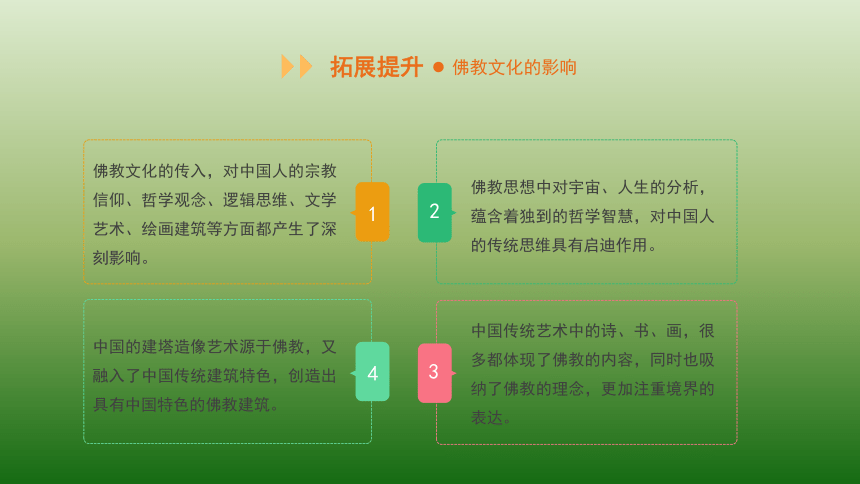

中国的建塔造像艺术源于佛教,又融入了中国传统建筑特色,创造出具有中国特色的佛教建筑。

中国传统艺术中的诗、书、画,很多都体现了佛教的内容,同时也吸纳了佛教的理念,更加注重境界的表达。

佛教思想中对宇宙、人生的分析,蕴含着独到的哲学智慧,对中国人的传统思维具有启迪作用。

佛教文化的传入,对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、文学艺术、绘画建筑等方面都产生了深刻影响。

2

拓展提升

佛教文化的影响

1

4

3

真

题

演

练

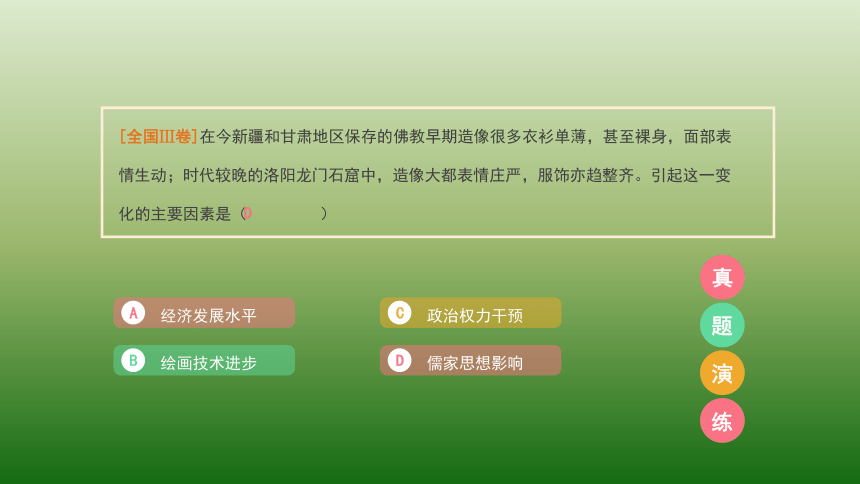

经济发展水平

A

绘画技术进步

B

政治权力干预

C

儒家思想影响

D

[全国Ⅲ卷]在今新疆和甘肃地区保存的佛教早期造像很多衣衫单薄,甚至裸身,面部表情生动;时代较晚的洛阳龙门石窟中,造像大都表情庄严,服饰亦趋整齐。引起这一变化的主要因素是( )

D

西方文化的传入

明清之际

19世纪中叶

20世纪早期

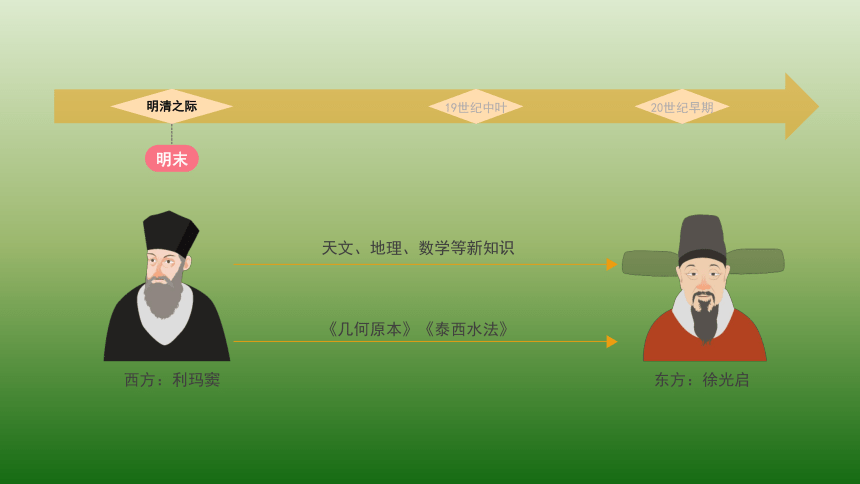

西方:利玛窦

明末

天文、地理、数学等新知识

《几何原本》《泰西水法》

东方:徐光启

明清之际

19世纪中叶

20世纪早期

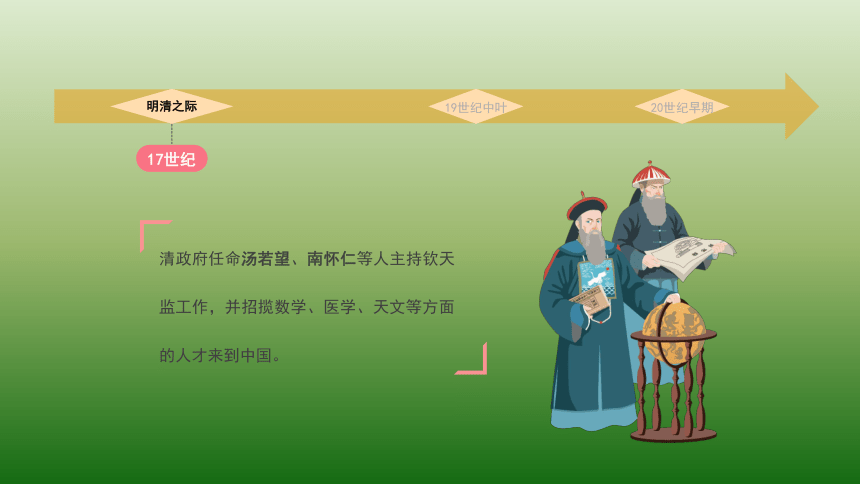

17世纪

清政府任命汤若望、南怀仁等人主持钦天监工作,并招揽数学、医学、天文等方面的人才来到中国。

明清之际

19世纪中叶

20世纪早期

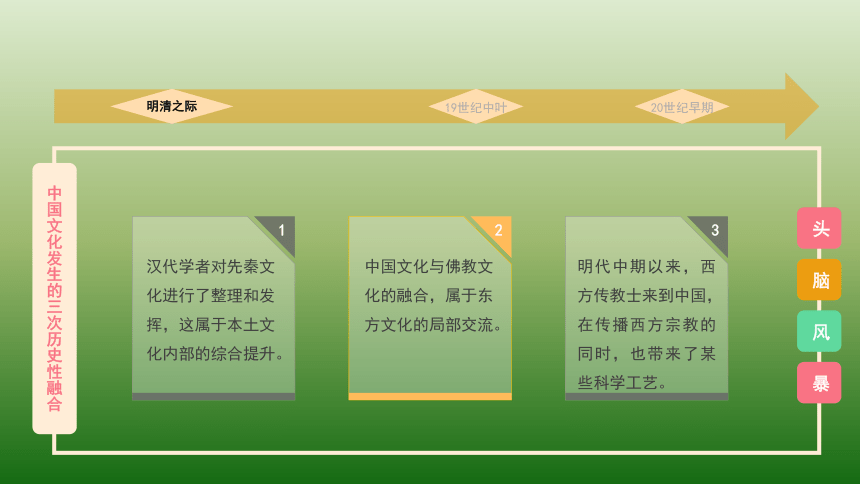

中国文化发生的三次历史性融合

头

脑

风

暴

2

3

1

汉代学者对先秦文化进行了整理和发挥,这属于本土文化内部的综合提升。

中国文化与佛教文化的融合,属于东方文化的局部交流。

明代中期以来,西方传教士来到中国,在传播西方宗教的同时,也带来了某些科学工艺。

明清之际

19世纪中叶

20世纪早期

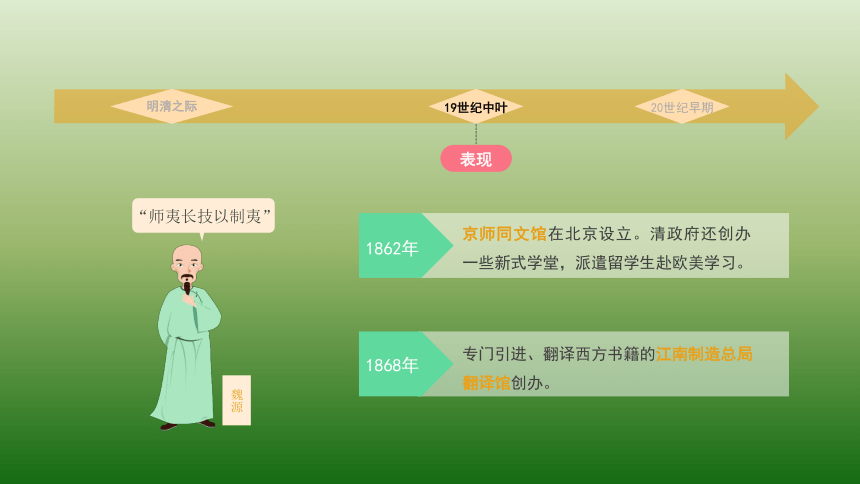

魏源

“师夷长技以制夷”

京师同文馆在北京设立。清政府还创办一些新式学堂,派遣留学生赴欧美学习。

1862年

专门引进、翻译西方书籍的江南制造总局翻译馆创办。

1868年

表现

明清之际

19世纪中叶

20世纪早期

结果

一些爱国知识分子放眼世界,探索新知,推动了维新运动的展开。

西方资产阶级革命时期的一些学说在中国传播,成为辛亥革命的思想武器。

康有为

梁启超

明清之际

19世纪中叶

20世纪早期

陈独秀、李大钊等先进的民主主义者开始接受马克思主义。五四运动大大促进了马克思主义在中国的传播。

俄国十月革命后

一九一五年

新文化运动开始,陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适、蔡元培等新文化运动的倡导者主张吸收民主与科学的思想。

拓展提升

西学东渐对中国社会的影响

技术方面

19世纪中叶,在“师夷之长技以制夷”的理论下,初步开始引进西方的技术。

拓展提升

西学东渐对中国社会的影响

制度方面

维新运动中倡导的君主立宪制。

辛亥革命后建立的民主共和制。

中华人民共和国成立后实行的社会主义制度。

拓展提升

西学东渐对中国社会的影响

思想教育

洋务运动时期,冲击着陈腐的传统观念。

维新运动与辛亥革命时期,西方民主主义制度和民权思想得到广泛的传播,使民主共和思想深入人心。

新文化运动时期,文化教育界出现了以介绍西方政治学说为主要内容,如何改造中国、改造社会的热烈讨论。

史料研读

据傅兰雅的《译书事略》统计,分为16类的引进书目主要体现为技术工程类。而在1896年的《西学书目表》中,学科分类已增至28类,更多体现为自然科学科目的增设,如“格致”(自然科学总类)、重学、电学、声学、光学等。社会科学方面增加了官制、学制、商政、议论等。

当时译书种类发生的变化说明了什么问题?

宋代理学家们一方面借鉴佛教和道教在哲学本体论方面的成果,一方面在传统儒学中寻找能够用来构筑哲学形而上学的因素,传统儒学经由理学家们的改造,道德信条式的理论体系终于变成以形而上学为基础的哲学理论体系。这些做法( )

推动中外文明交融

增加理学思辨色彩

扩大儒道思想影响

冲击传统道德观念

B

晚清以来“青年”的发展经历了几个阶段:清末是“革命青年”,“五四时期”是“新青年”,后来则是“进步青年”。其中,“新青年”关心个人的生活与解放,“进步青年”却慢慢转向关心整个社会的解放。导致这种转变的主要原因是( )

民族资产阶级力量日益壮大

十月革命和一战的影响

民族矛盾成为社会主要矛盾

马克思主义的广泛传播

D

中华文化对世界的影响

中华文化对朝鲜、日本和东南亚地区的影响

中华文化对朝鲜、日本和东南亚地区的影响

文 化

社会制度

其他方面

佛教

文字

儒学

公元

元年

4

3

汉字已传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。

儒学在东亚和东南亚等地区流行。

5

7

隋唐以后,朝鲜、日本等国的各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学。

4

佛教经中国传入朝鲜、日本等国,各国佛教得到发展。

6

中华文化对朝鲜、日本和东南亚地区的影响

文 化

社会制度

其他方面

越南的教育体制都受到中国体制的影响。

古代朝鲜、日本和越南的社会制度大多来自唐朝。

朝 鲜

政治制度基本模仿中国。

日 本

越 南

大化改新中推行的中央集权、土地制度、赋税制度等都是以唐朝为蓝本。

中华文化对朝鲜、日本和东南亚地区的影响

文 化

社会制度

其他方面

东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、饮食、节日、习俗等方面,也深受唐文化影响。

历史纵横

中国饮食、风俗习惯对周边国家的影响

日本学习、改进中国的饮茶方法,形成独具特色的茶道。唐朝服装传入日本后,被改造为“和服”。唐人打马球、角抵、围棋等体育活动,先后传入日本。中国传统节日春节、清明节、端午节、中秋节等也传入周边地区。

隋唐时期,中国的政治、经济、文化十分发达,远远领先于周边国家。

四大发明的传播对欧洲的影响

造纸术

火 药

指南针

活字印刷术

8世纪以后,中国的造纸术逐渐传入中亚、西亚及欧洲,促进欧洲的教育、政治及商业等活动的发展。

在13世纪经阿拉伯人传入欧洲,使骑士阶层日渐衰落。

指南针的使用,促进了远洋航行,推动了大航海时代的到来。

大大推动了文艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

四大发明的传播对欧洲的影响

中国古代的四大发明外传,对世界文明的发展作出了重要贡献:

1.造纸术促进了文化的传播;

2.印刷术传到欧洲后,打破了宗教神学垄断文化的局面;

3.指南针的传播促进了世界范围内航海事业的发展和经济文化的交流;

4.火药传到欧洲后,帮助资产阶级战胜封建贵族,摧毁了封建制度。

历史探究

中国的四大发明是西方“资产阶级发展的必要前提”。

马克思

如何理解这句话?

14—15世纪中华文化的传播

14—15世纪中华文化的传播

14世纪末

15 世 纪

中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播。

14—15世纪中华文化的传播

14世纪末

15 世 纪

大批华侨移居东南亚,在当地传播中华文化。

郑和下西洋的壮举,扩大并加深了中华文化的影响。

16—18世纪中华文化的传播

16—18世纪中华文化的传播

孔子

思想

儒家

经典

史学

地理

学

科技

文学

茶叶

丝绸

瓷器

园林

建筑

欧洲

7世纪中期,日本仿效中国的隋唐制度,进行大化改新;7世纪末,新罗统一朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家;隋唐时期的科举制被称为中国第五大发明,在近代被介绍到了西方,对欧洲文官制度的确立产生了积极的影响。材料表明( )

隋唐时期的中国是世界上最发达的国家

隋唐科举制度对世界的影响非常深远

隋唐时期中国的各个方面都领先于世界

中华文明为世界发展作出了突出贡献

D

美国学者德克·卜德曾这样描述某项发明:“它对后来西方文明整个进程的影响无论怎样估计都不过分。”

“世界受蔡候的恩惠要比受许多更知名的人的恩惠更大”。对该项发明阐述最准确的是( )

促进了地理大发现

炸毁了封建骑士阶层

推动了工业革命的开展

促进了欧洲文化发展

D

17世纪来华传教士曾将《论语》《大学》等译为拉丁文在欧洲出版,19世纪中期传教士理雅各又将多部儒家经典译成英文,在西方引起轰动。这表明( )

儒家思想被西方学者普遍接受

中国传统文化在西方引起关注

西文化交流限于传教士之间

儒家思想推动了西方政治革命

B

再见

佛教文化的传入

佛教文化传入的历程

两汉之际

魏晋南北朝

时期

隋唐时期

宋明时期

结 果

佛教融合为中华文化的一部分。

来自古印度的佛教传入中国。

佛教日趋兴盛,逐渐同儒家文化和道家文化相融合。

主张顿悟成佛的禅宗成为主流,佛教完成本土化。

以儒家为核心的兼容佛、道理论的宋明理学形成。

中国的建塔造像艺术源于佛教,又融入了中国传统建筑特色,创造出具有中国特色的佛教建筑。

中国传统艺术中的诗、书、画,很多都体现了佛教的内容,同时也吸纳了佛教的理念,更加注重境界的表达。

佛教思想中对宇宙、人生的分析,蕴含着独到的哲学智慧,对中国人的传统思维具有启迪作用。

佛教文化的传入,对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、文学艺术、绘画建筑等方面都产生了深刻影响。

2

拓展提升

佛教文化的影响

1

4

3

真

题

演

练

经济发展水平

A

绘画技术进步

B

政治权力干预

C

儒家思想影响

D

[全国Ⅲ卷]在今新疆和甘肃地区保存的佛教早期造像很多衣衫单薄,甚至裸身,面部表情生动;时代较晚的洛阳龙门石窟中,造像大都表情庄严,服饰亦趋整齐。引起这一变化的主要因素是( )

D

西方文化的传入

明清之际

19世纪中叶

20世纪早期

西方:利玛窦

明末

天文、地理、数学等新知识

《几何原本》《泰西水法》

东方:徐光启

明清之际

19世纪中叶

20世纪早期

17世纪

清政府任命汤若望、南怀仁等人主持钦天监工作,并招揽数学、医学、天文等方面的人才来到中国。

明清之际

19世纪中叶

20世纪早期

中国文化发生的三次历史性融合

头

脑

风

暴

2

3

1

汉代学者对先秦文化进行了整理和发挥,这属于本土文化内部的综合提升。

中国文化与佛教文化的融合,属于东方文化的局部交流。

明代中期以来,西方传教士来到中国,在传播西方宗教的同时,也带来了某些科学工艺。

明清之际

19世纪中叶

20世纪早期

魏源

“师夷长技以制夷”

京师同文馆在北京设立。清政府还创办一些新式学堂,派遣留学生赴欧美学习。

1862年

专门引进、翻译西方书籍的江南制造总局翻译馆创办。

1868年

表现

明清之际

19世纪中叶

20世纪早期

结果

一些爱国知识分子放眼世界,探索新知,推动了维新运动的展开。

西方资产阶级革命时期的一些学说在中国传播,成为辛亥革命的思想武器。

康有为

梁启超

明清之际

19世纪中叶

20世纪早期

陈独秀、李大钊等先进的民主主义者开始接受马克思主义。五四运动大大促进了马克思主义在中国的传播。

俄国十月革命后

一九一五年

新文化运动开始,陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适、蔡元培等新文化运动的倡导者主张吸收民主与科学的思想。

拓展提升

西学东渐对中国社会的影响

技术方面

19世纪中叶,在“师夷之长技以制夷”的理论下,初步开始引进西方的技术。

拓展提升

西学东渐对中国社会的影响

制度方面

维新运动中倡导的君主立宪制。

辛亥革命后建立的民主共和制。

中华人民共和国成立后实行的社会主义制度。

拓展提升

西学东渐对中国社会的影响

思想教育

洋务运动时期,冲击着陈腐的传统观念。

维新运动与辛亥革命时期,西方民主主义制度和民权思想得到广泛的传播,使民主共和思想深入人心。

新文化运动时期,文化教育界出现了以介绍西方政治学说为主要内容,如何改造中国、改造社会的热烈讨论。

史料研读

据傅兰雅的《译书事略》统计,分为16类的引进书目主要体现为技术工程类。而在1896年的《西学书目表》中,学科分类已增至28类,更多体现为自然科学科目的增设,如“格致”(自然科学总类)、重学、电学、声学、光学等。社会科学方面增加了官制、学制、商政、议论等。

当时译书种类发生的变化说明了什么问题?

宋代理学家们一方面借鉴佛教和道教在哲学本体论方面的成果,一方面在传统儒学中寻找能够用来构筑哲学形而上学的因素,传统儒学经由理学家们的改造,道德信条式的理论体系终于变成以形而上学为基础的哲学理论体系。这些做法( )

推动中外文明交融

增加理学思辨色彩

扩大儒道思想影响

冲击传统道德观念

B

晚清以来“青年”的发展经历了几个阶段:清末是“革命青年”,“五四时期”是“新青年”,后来则是“进步青年”。其中,“新青年”关心个人的生活与解放,“进步青年”却慢慢转向关心整个社会的解放。导致这种转变的主要原因是( )

民族资产阶级力量日益壮大

十月革命和一战的影响

民族矛盾成为社会主要矛盾

马克思主义的广泛传播

D

中华文化对世界的影响

中华文化对朝鲜、日本和东南亚地区的影响

中华文化对朝鲜、日本和东南亚地区的影响

文 化

社会制度

其他方面

佛教

文字

儒学

公元

元年

4

3

汉字已传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。

儒学在东亚和东南亚等地区流行。

5

7

隋唐以后,朝鲜、日本等国的各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学。

4

佛教经中国传入朝鲜、日本等国,各国佛教得到发展。

6

中华文化对朝鲜、日本和东南亚地区的影响

文 化

社会制度

其他方面

越南的教育体制都受到中国体制的影响。

古代朝鲜、日本和越南的社会制度大多来自唐朝。

朝 鲜

政治制度基本模仿中国。

日 本

越 南

大化改新中推行的中央集权、土地制度、赋税制度等都是以唐朝为蓝本。

中华文化对朝鲜、日本和东南亚地区的影响

文 化

社会制度

其他方面

东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、饮食、节日、习俗等方面,也深受唐文化影响。

历史纵横

中国饮食、风俗习惯对周边国家的影响

日本学习、改进中国的饮茶方法,形成独具特色的茶道。唐朝服装传入日本后,被改造为“和服”。唐人打马球、角抵、围棋等体育活动,先后传入日本。中国传统节日春节、清明节、端午节、中秋节等也传入周边地区。

隋唐时期,中国的政治、经济、文化十分发达,远远领先于周边国家。

四大发明的传播对欧洲的影响

造纸术

火 药

指南针

活字印刷术

8世纪以后,中国的造纸术逐渐传入中亚、西亚及欧洲,促进欧洲的教育、政治及商业等活动的发展。

在13世纪经阿拉伯人传入欧洲,使骑士阶层日渐衰落。

指南针的使用,促进了远洋航行,推动了大航海时代的到来。

大大推动了文艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

四大发明的传播对欧洲的影响

中国古代的四大发明外传,对世界文明的发展作出了重要贡献:

1.造纸术促进了文化的传播;

2.印刷术传到欧洲后,打破了宗教神学垄断文化的局面;

3.指南针的传播促进了世界范围内航海事业的发展和经济文化的交流;

4.火药传到欧洲后,帮助资产阶级战胜封建贵族,摧毁了封建制度。

历史探究

中国的四大发明是西方“资产阶级发展的必要前提”。

马克思

如何理解这句话?

14—15世纪中华文化的传播

14—15世纪中华文化的传播

14世纪末

15 世 纪

中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播。

14—15世纪中华文化的传播

14世纪末

15 世 纪

大批华侨移居东南亚,在当地传播中华文化。

郑和下西洋的壮举,扩大并加深了中华文化的影响。

16—18世纪中华文化的传播

16—18世纪中华文化的传播

孔子

思想

儒家

经典

史学

地理

学

科技

文学

茶叶

丝绸

瓷器

园林

建筑

欧洲

7世纪中期,日本仿效中国的隋唐制度,进行大化改新;7世纪末,新罗统一朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家;隋唐时期的科举制被称为中国第五大发明,在近代被介绍到了西方,对欧洲文官制度的确立产生了积极的影响。材料表明( )

隋唐时期的中国是世界上最发达的国家

隋唐科举制度对世界的影响非常深远

隋唐时期中国的各个方面都领先于世界

中华文明为世界发展作出了突出贡献

D

美国学者德克·卜德曾这样描述某项发明:“它对后来西方文明整个进程的影响无论怎样估计都不过分。”

“世界受蔡候的恩惠要比受许多更知名的人的恩惠更大”。对该项发明阐述最准确的是( )

促进了地理大发现

炸毁了封建骑士阶层

推动了工业革命的开展

促进了欧洲文化发展

D

17世纪来华传教士曾将《论语》《大学》等译为拉丁文在欧洲出版,19世纪中期传教士理雅各又将多部儒家经典译成英文,在西方引起轰动。这表明( )

儒家思想被西方学者普遍接受

中国传统文化在西方引起关注

西文化交流限于传教士之间

儒家思想推动了西方政治革命

B

再见

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享