济南版中考复习学案课时三十九§1-2人类的起源与进化(含答案)

文档属性

| 名称 | 济南版中考复习学案课时三十九§1-2人类的起源与进化(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 济南版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-02-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

课时三十九

§1-2人类的起源与进化

§1-2环境对生物的作用、生物对环境的适应和影响

【复习目标】

概述人类的起源和进化。认识到古人类化石对研究人类起源的重要性;认同现代人类是在与自然环境的长期斗争中进化来的观点。

举例说出阳光、温度、空气、水等非生物因素以及生物因素对生物的作用;举例说明生物对环境的适应与影响。(重点)

【导学过程】

【基础检测】

试着做下列题,不会的,快速阅读教材26—49页,然后继续完成下列问题:

1.人类的起源:

(1)人类起源于

,最直接的证据是

。

(2)古猿到人的演化:

是人猿分界的一个重要标准。

2.人类的进化:

(1)人类进化的历程:南方古猿→

→

→

。

(2)现代人种的分化:

、高加索人、

和

。

3.环境因素

类型

非生物因素

等

生物因素

(1)同种生物之间既有

又有

(2)不同种生物之间有

、

关系等

4.

【巩固提升】

1.[2020·岳阳,6.2分]现代类人猿和人类的共同点是(

)

A.祖先相同

B.脑容量相同

C.运动方式相同

D.制造工具的能力相同

2.在从古猿到人的过渡过程中,具有决定意义的阶段是

(

)

A.古猿从树栖生活转到地面上生活

B.学会使用工具

C.产生了语言

D.四肢行走转变成两足直立行走

3.[2020·巴中,6.1分]早期的人类发展到现代的人类,大致经历了

(

)

A.南方古猿→直立人→能人→智人

B.直立人→能人→南方古猿→智人

C.能人→南方古猿→直立人→智人

D.南方古猿→能人→直立人→智人

4.最早用火并开始狩猎的是

(

)

A.南方古猿

B.能人

C.直立人

D.智人

5.脑容量已经达到680

mL左右的是

(

)

A.南方古猿

B.能人

C.直立人

D.智人

6.科学家确定南方古猿化石是最早的人类化石,而不是最早的原始类人猿化石,其重要依据是

(

)

A.语言的产生

B.能够制造工具

C.脑容量大

D.能够直立行走

7.[2020?潍坊]白种人、黄种人、黑种人和棕种人体质特征上的差异形成的主要原因是

(

)

A.染色体不同引起的

B.基因大部分不同引起的

C.生活在不同地域内经过自然选择作用形成的

D.不同的婚姻组合形成的

8.影响生物生活的环境因素

(

)

A.只是光、温度、水和空气

B.是指所有的非生物因素

C.是指所有的生物因素

D.包括生物因素和非生物因素

9.[2020?齐齐哈尔、黑河、大兴安岭,3.2分]“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。”这体现了哪种非生物因素对生物的影响(

)

A.阳光

B.水分

C.温度

D.空气

10.某校师生到农场去帮助农民收大豆,同学们发现大豆根部有许多根瘤,里面有根瘤菌。你认为根瘤菌与大豆的关系是

(

)

A.捕食

B.竞争

C.寄生

D.共生

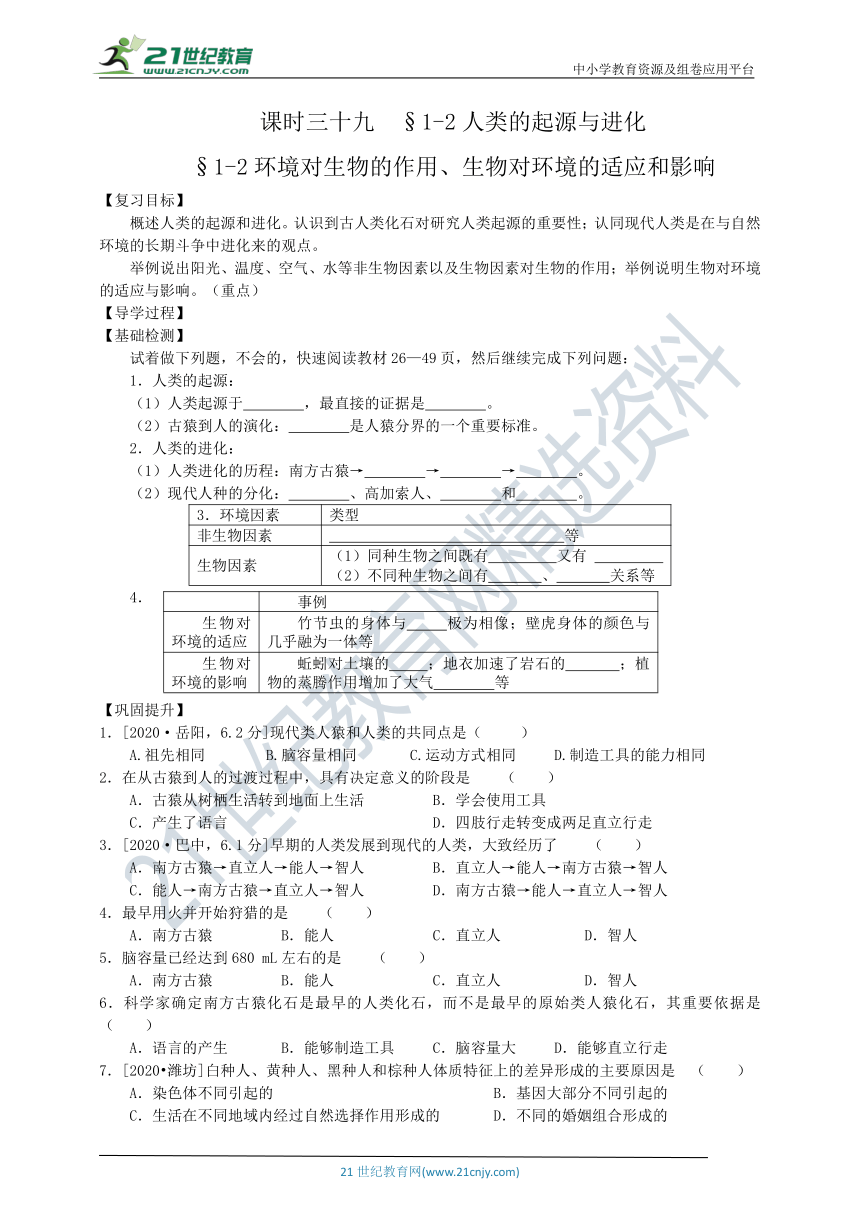

11.下列是通过想象绘出的四个哺乳动物的体形图,各部分的比例是依据动物原型确定的。你认为哪一动物最宜生活在寒冷的环境中( )

12.西藏野牛休息时,体态与岩石相似,有利于捕食和御敌。这种现象体现了

(

)

A.生物适应环境

B.生物依赖环境

C.环境改变生物

D.生物改变环境

13.以下哪种情形是生物改变环境的实例

(

)

A.睡莲的根和茎都有发达并相通的气腔

B.仙人掌的叶演变成了刺,茎肥厚多汁

C.野鸭的趾间长有皮肤构成的蹼

D.刺槐的光合作用使大气的氧含量提高

14.地衣生活在岩石表面,可以从岩石中得到所需的营养物质;地衣又能够分泌地衣酸,对岩石有腐蚀作用。这一事实说明

(

)

A.生物能适应环境

B.生物能影响环境

C.生物不能适应环境,也不能影响环境

D.生物既能适应环境,又能影响环境

15.[2019·四川巴中,4.2分]达尔文是生物进化理论的创始人,下列观点中哪一种不属于达尔文的观点( )

A.生物都起源于原始的共同祖先

B.人类是由古代猿类演化而来

C.地球上的生命是由上帝创造的

D.人类的祖先可能生活在非洲

16.

[2019·贵州六盘水,

16.2分]自然界的植物五彩缤纷生活在一定的环境中,那么生物的生活环境是指(

)

A.生物生存的空间

B.影响生物生存的其他生物因素

C.影响生物生存的光、温度、水等非生物因素

D.以上A、B、C都是

17.[2020·甘肃天水,8.1分]在探究“光对鼠妇生活的影响”的实验中,把同样多的鼠妇同时放在较暗和较亮的环境中,下列哪种曲线能表示较暗环境中鼠妇的数量变化( )

A.

B.

C.

D.

18.[2019·新疆,3.2分]许多种鸟具有保护色,但也难免被嗅觉发达的兽类所捕食,对此最好的解释是( )

A.被捕食的鸟是警惕性不高的

B.适应是相对的

C.这些鸟不适应环境

D.适应是绝对的

19.

[2020?济宁市,3.2分]许多成语或诗句中蕴含着一定的生物学道理。以下成语或诗句中的现象与影响因素对应不合理的是(

)

选顼

成语或诗句

影响因素

A

千里之堤,溃于蚁穴

生物

B

人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

温度

C

种豆南山下,草盛豆苗稀

土壤

D

春色满园关不住,一枝红杏出墙来

光照

20.[2019·菏泽,16.1分]有关生物与环境的说法,错误的是( )

A.“雨露滋润禾苗壮”主要体现了生物对环境的适应

B.“鱼儿离不开水”说明了生物依赖环境

C.“种豆南山下,草盛豆苗稀”体现了生物之间的竞争关系

D.“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”主要体现了温度对生物的影响

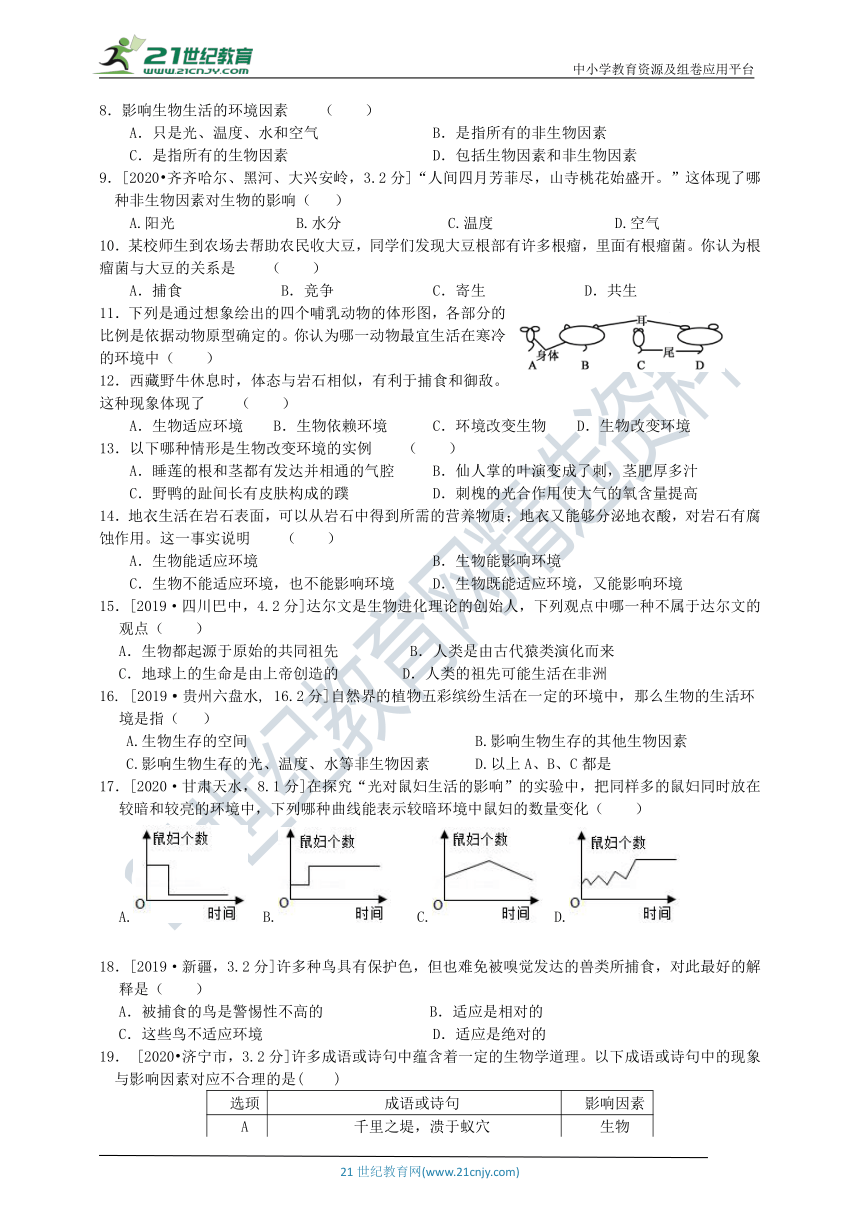

21.如图是人类的起源和发展过程,请回答:

(1)A以

生活为主,逐渐转变成

生活,产生这种变化的原因是

。

(2)由图中可看出,人类的体形一点一点地向着

的方向发展,这样使

肢得到解放,促进了

的发育。在与自然界斗争的过程中,人类

的工具越来越复杂。

(3)黑猩猩能利用树枝取食洞穴内的蚂蚁,与人类使用工具不同的是

。

(4)A~G中大脑的重量由小到大的顺序是

。

22.[2020·泰安,18.7分]地球上的生物多种多样,依据一定的特征,可将生物分成不同类群。在漫长的进化历程中,不同类群的生物形成了与各自生存环境相适应的特征。请分析回答:

(1)植物多样性的进化中,蕨类植物比藻类、昔藓植物高等,主要表现在蕨类植物有根、茎叶的分化在这些器官中有专门的

,植株高大得多。被子植物比裸子植物高等主要表现在被子植物一般都能

,种子外面有起保护作用的果皮。

(2)动物多样性的进化中,与环节动物相比,节肢动物身体各部分有进一步的分工,运动能力增强,主要原因是节肢动物的

分节。与两栖动物相比,爬行动物的生殖和发育摆脱了对水环境的依赖,主要原因是爬行动物体内受精,在陆上产卵,

。哺乳动物是动物中的高等类群,能够灵敏地感知外界环境的变化,对环境的复杂多变及时作出反应,主要原因是哺乳动物具有高度发达的

。

(3)生物多样性是生物亿万年进化的结果。生物种类的多样性实质上是

。通过自然选择,

逐渐积累,导致生物更好地适应特定的环境,不断出现适应各种环境的生物新类型。

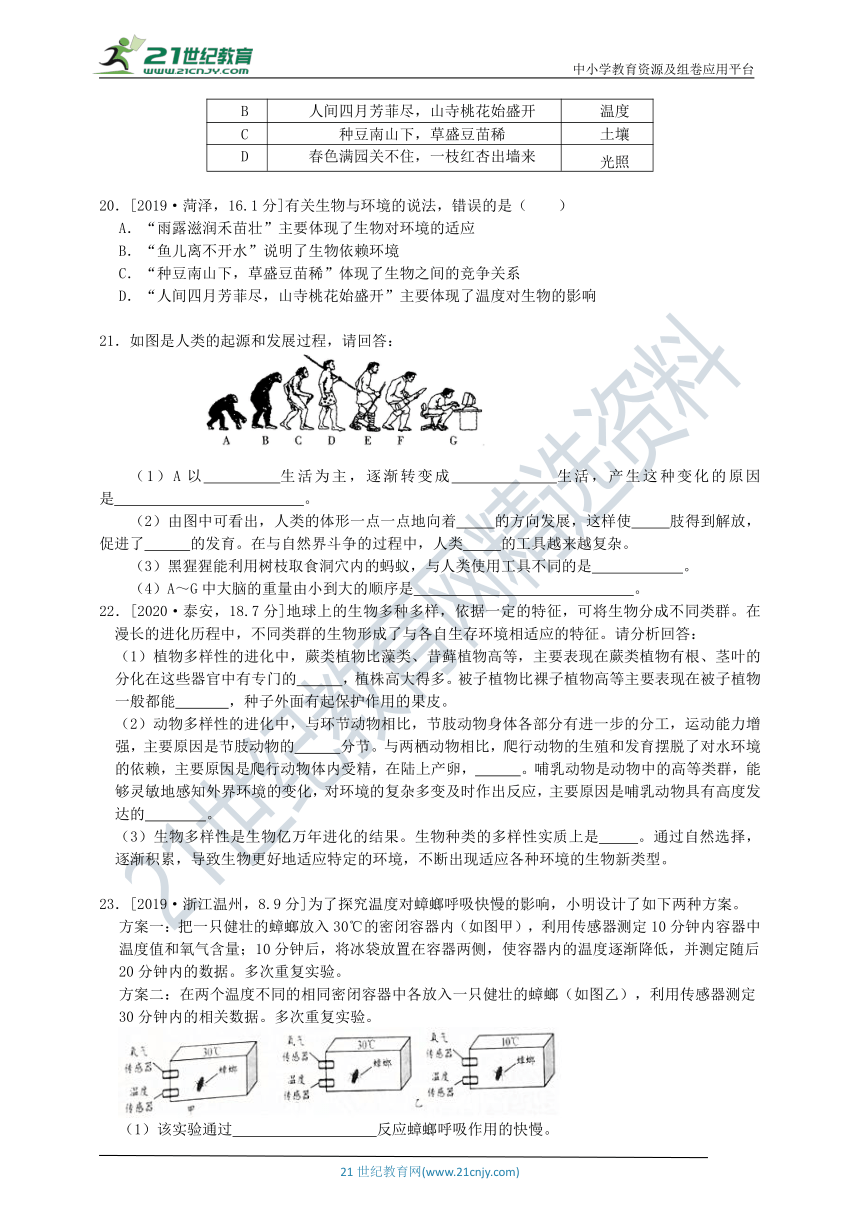

23.[2019·浙江温州,8.9分]为了探究温度对蟑螂呼吸快慢的影响,小明设计了如下两种方案。

方案一:把一只健壮的蟑螂放入30℃的密闭容器内(如图甲),利用传感器测定10分钟内容器中温度值和氧气含量;10分钟后,将冰袋放置在容器两侧,使容器内的温度逐渐降低,并测定随后20分钟内的数据。多次重复实验。

方案二:在两个温度不同的相同密闭容器中各放入一只健壮的蟑螂(如图乙),利用传感器测定30分钟内的相关数据。多次重复实验。

(1)该实验通过

反应蟑螂呼吸作用的快慢。

(2)与方案二相比,方案一的变量控制有什么优点?

(例举一点)。

(3)根据方案一所得数据(如图丙),三位同学分别在图丁中画出了甲装置内二氧化碳含量的大致变化趋势,其中合理的是 。

【拓展延伸】

24.[2020?荆门,8.4分]生物圈中,生物与环境的关系主要有:生物影响环境,生物适应环境,环境影响生物等。生物与环境的相互作用共同造就了今天欣欣向荣的生物圈。请分析下列事例,回答问题。

(1)“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。”这句诗体现了生物与环境的关系是

。

(2)“千里之堤,溃于蚁穴。”这句成语体现了生物与环境的关系是

。

(3)“种豆南山下,草盛豆苗稀。”这句诗中,草与豆苗的关系是

。

(4)荒漠中沙棘的地下根长度是地上部分的十多倍,莲“中通外直”,其地下茎和荷叶中都有贯通的气腔,上述事例体现出生物与环境的关系是

。

参考答案:

【巩固提升】

1-5.ADDCB

6-10.DCDCD

11-15.BADDC

16-20.DDBCA

21.(1)树栖

在地面

森林大量消失

(2)直立行走

上

脑

制造

(3)黑猩猩利用树枝,不具有创造性

(4)A→B→C→D→E→F→G

22.(1)输导组织

开花结果(2)身体和附肢

卵表面有坚韧的卵壳

神经系统、感觉器官(3)基因的多样性

可遗传的有利变异

23.

(1)测定容器中氧气的含量

(2)用同一只蟑螂,避免了不同只蟑螂体质的差异等(3)a

【拓展延伸】

(1)环境影响生物

(2)生物影响环境

(3)竞争

(4)生物适应环境

事例

生物对环境的适应

竹节虫的身体与

极为相像;壁虎身体的颜色与

几乎融为一体等

生物对环境的影响

蚯蚓对土壤的

;地衣加速了岩石的

;植物的蒸腾作用增加了大气

等

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

课时三十九

§1-2人类的起源与进化

§1-2环境对生物的作用、生物对环境的适应和影响

【复习目标】

概述人类的起源和进化。认识到古人类化石对研究人类起源的重要性;认同现代人类是在与自然环境的长期斗争中进化来的观点。

举例说出阳光、温度、空气、水等非生物因素以及生物因素对生物的作用;举例说明生物对环境的适应与影响。(重点)

【导学过程】

【基础检测】

试着做下列题,不会的,快速阅读教材26—49页,然后继续完成下列问题:

1.人类的起源:

(1)人类起源于

,最直接的证据是

。

(2)古猿到人的演化:

是人猿分界的一个重要标准。

2.人类的进化:

(1)人类进化的历程:南方古猿→

→

→

。

(2)现代人种的分化:

、高加索人、

和

。

3.环境因素

类型

非生物因素

等

生物因素

(1)同种生物之间既有

又有

(2)不同种生物之间有

、

关系等

4.

【巩固提升】

1.[2020·岳阳,6.2分]现代类人猿和人类的共同点是(

)

A.祖先相同

B.脑容量相同

C.运动方式相同

D.制造工具的能力相同

2.在从古猿到人的过渡过程中,具有决定意义的阶段是

(

)

A.古猿从树栖生活转到地面上生活

B.学会使用工具

C.产生了语言

D.四肢行走转变成两足直立行走

3.[2020·巴中,6.1分]早期的人类发展到现代的人类,大致经历了

(

)

A.南方古猿→直立人→能人→智人

B.直立人→能人→南方古猿→智人

C.能人→南方古猿→直立人→智人

D.南方古猿→能人→直立人→智人

4.最早用火并开始狩猎的是

(

)

A.南方古猿

B.能人

C.直立人

D.智人

5.脑容量已经达到680

mL左右的是

(

)

A.南方古猿

B.能人

C.直立人

D.智人

6.科学家确定南方古猿化石是最早的人类化石,而不是最早的原始类人猿化石,其重要依据是

(

)

A.语言的产生

B.能够制造工具

C.脑容量大

D.能够直立行走

7.[2020?潍坊]白种人、黄种人、黑种人和棕种人体质特征上的差异形成的主要原因是

(

)

A.染色体不同引起的

B.基因大部分不同引起的

C.生活在不同地域内经过自然选择作用形成的

D.不同的婚姻组合形成的

8.影响生物生活的环境因素

(

)

A.只是光、温度、水和空气

B.是指所有的非生物因素

C.是指所有的生物因素

D.包括生物因素和非生物因素

9.[2020?齐齐哈尔、黑河、大兴安岭,3.2分]“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。”这体现了哪种非生物因素对生物的影响(

)

A.阳光

B.水分

C.温度

D.空气

10.某校师生到农场去帮助农民收大豆,同学们发现大豆根部有许多根瘤,里面有根瘤菌。你认为根瘤菌与大豆的关系是

(

)

A.捕食

B.竞争

C.寄生

D.共生

11.下列是通过想象绘出的四个哺乳动物的体形图,各部分的比例是依据动物原型确定的。你认为哪一动物最宜生活在寒冷的环境中( )

12.西藏野牛休息时,体态与岩石相似,有利于捕食和御敌。这种现象体现了

(

)

A.生物适应环境

B.生物依赖环境

C.环境改变生物

D.生物改变环境

13.以下哪种情形是生物改变环境的实例

(

)

A.睡莲的根和茎都有发达并相通的气腔

B.仙人掌的叶演变成了刺,茎肥厚多汁

C.野鸭的趾间长有皮肤构成的蹼

D.刺槐的光合作用使大气的氧含量提高

14.地衣生活在岩石表面,可以从岩石中得到所需的营养物质;地衣又能够分泌地衣酸,对岩石有腐蚀作用。这一事实说明

(

)

A.生物能适应环境

B.生物能影响环境

C.生物不能适应环境,也不能影响环境

D.生物既能适应环境,又能影响环境

15.[2019·四川巴中,4.2分]达尔文是生物进化理论的创始人,下列观点中哪一种不属于达尔文的观点( )

A.生物都起源于原始的共同祖先

B.人类是由古代猿类演化而来

C.地球上的生命是由上帝创造的

D.人类的祖先可能生活在非洲

16.

[2019·贵州六盘水,

16.2分]自然界的植物五彩缤纷生活在一定的环境中,那么生物的生活环境是指(

)

A.生物生存的空间

B.影响生物生存的其他生物因素

C.影响生物生存的光、温度、水等非生物因素

D.以上A、B、C都是

17.[2020·甘肃天水,8.1分]在探究“光对鼠妇生活的影响”的实验中,把同样多的鼠妇同时放在较暗和较亮的环境中,下列哪种曲线能表示较暗环境中鼠妇的数量变化( )

A.

B.

C.

D.

18.[2019·新疆,3.2分]许多种鸟具有保护色,但也难免被嗅觉发达的兽类所捕食,对此最好的解释是( )

A.被捕食的鸟是警惕性不高的

B.适应是相对的

C.这些鸟不适应环境

D.适应是绝对的

19.

[2020?济宁市,3.2分]许多成语或诗句中蕴含着一定的生物学道理。以下成语或诗句中的现象与影响因素对应不合理的是(

)

选顼

成语或诗句

影响因素

A

千里之堤,溃于蚁穴

生物

B

人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

温度

C

种豆南山下,草盛豆苗稀

土壤

D

春色满园关不住,一枝红杏出墙来

光照

20.[2019·菏泽,16.1分]有关生物与环境的说法,错误的是( )

A.“雨露滋润禾苗壮”主要体现了生物对环境的适应

B.“鱼儿离不开水”说明了生物依赖环境

C.“种豆南山下,草盛豆苗稀”体现了生物之间的竞争关系

D.“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”主要体现了温度对生物的影响

21.如图是人类的起源和发展过程,请回答:

(1)A以

生活为主,逐渐转变成

生活,产生这种变化的原因是

。

(2)由图中可看出,人类的体形一点一点地向着

的方向发展,这样使

肢得到解放,促进了

的发育。在与自然界斗争的过程中,人类

的工具越来越复杂。

(3)黑猩猩能利用树枝取食洞穴内的蚂蚁,与人类使用工具不同的是

。

(4)A~G中大脑的重量由小到大的顺序是

。

22.[2020·泰安,18.7分]地球上的生物多种多样,依据一定的特征,可将生物分成不同类群。在漫长的进化历程中,不同类群的生物形成了与各自生存环境相适应的特征。请分析回答:

(1)植物多样性的进化中,蕨类植物比藻类、昔藓植物高等,主要表现在蕨类植物有根、茎叶的分化在这些器官中有专门的

,植株高大得多。被子植物比裸子植物高等主要表现在被子植物一般都能

,种子外面有起保护作用的果皮。

(2)动物多样性的进化中,与环节动物相比,节肢动物身体各部分有进一步的分工,运动能力增强,主要原因是节肢动物的

分节。与两栖动物相比,爬行动物的生殖和发育摆脱了对水环境的依赖,主要原因是爬行动物体内受精,在陆上产卵,

。哺乳动物是动物中的高等类群,能够灵敏地感知外界环境的变化,对环境的复杂多变及时作出反应,主要原因是哺乳动物具有高度发达的

。

(3)生物多样性是生物亿万年进化的结果。生物种类的多样性实质上是

。通过自然选择,

逐渐积累,导致生物更好地适应特定的环境,不断出现适应各种环境的生物新类型。

23.[2019·浙江温州,8.9分]为了探究温度对蟑螂呼吸快慢的影响,小明设计了如下两种方案。

方案一:把一只健壮的蟑螂放入30℃的密闭容器内(如图甲),利用传感器测定10分钟内容器中温度值和氧气含量;10分钟后,将冰袋放置在容器两侧,使容器内的温度逐渐降低,并测定随后20分钟内的数据。多次重复实验。

方案二:在两个温度不同的相同密闭容器中各放入一只健壮的蟑螂(如图乙),利用传感器测定30分钟内的相关数据。多次重复实验。

(1)该实验通过

反应蟑螂呼吸作用的快慢。

(2)与方案二相比,方案一的变量控制有什么优点?

(例举一点)。

(3)根据方案一所得数据(如图丙),三位同学分别在图丁中画出了甲装置内二氧化碳含量的大致变化趋势,其中合理的是 。

【拓展延伸】

24.[2020?荆门,8.4分]生物圈中,生物与环境的关系主要有:生物影响环境,生物适应环境,环境影响生物等。生物与环境的相互作用共同造就了今天欣欣向荣的生物圈。请分析下列事例,回答问题。

(1)“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。”这句诗体现了生物与环境的关系是

。

(2)“千里之堤,溃于蚁穴。”这句成语体现了生物与环境的关系是

。

(3)“种豆南山下,草盛豆苗稀。”这句诗中,草与豆苗的关系是

。

(4)荒漠中沙棘的地下根长度是地上部分的十多倍,莲“中通外直”,其地下茎和荷叶中都有贯通的气腔,上述事例体现出生物与环境的关系是

。

参考答案:

【巩固提升】

1-5.ADDCB

6-10.DCDCD

11-15.BADDC

16-20.DDBCA

21.(1)树栖

在地面

森林大量消失

(2)直立行走

上

脑

制造

(3)黑猩猩利用树枝,不具有创造性

(4)A→B→C→D→E→F→G

22.(1)输导组织

开花结果(2)身体和附肢

卵表面有坚韧的卵壳

神经系统、感觉器官(3)基因的多样性

可遗传的有利变异

23.

(1)测定容器中氧气的含量

(2)用同一只蟑螂,避免了不同只蟑螂体质的差异等(3)a

【拓展延伸】

(1)环境影响生物

(2)生物影响环境

(3)竞争

(4)生物适应环境

事例

生物对环境的适应

竹节虫的身体与

极为相像;壁虎身体的颜色与

几乎融为一体等

生物对环境的影响

蚯蚓对土壤的

;地衣加速了岩石的

;植物的蒸腾作用增加了大气

等

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录