高中选择性必修一第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件(51张)

文档属性

| 名称 | 高中选择性必修一第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件(51张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-10 20:35:55 | ||

图片预览

文档简介

第1课

中国古代政治制度的形成与发展

统编版 高中历史选择性必修一

思考(新课导入)

1.国家的概念?

国家是社会发展到一定阶段的产物,又是凌驾于社会之上的公共权力。

2.国家的基本职能?

社会治理

3.国家要如何实现社会治理?

人类自进入文明社会以来,各国都是通过以某种特定的权力分配、机构设置和运行为特征的政治体制来实现社会治理的。

东西方的政治体制都经历了漫长曲折的发展过程,大体上说,贵族制、君主制、民主和共和制是集中主要形式。

每个国家的政治体制都有其独特性,都是在这个国家历史传承、文化传统、经济社会发展的基础上长期演进的结果。

课标要求

通过本单元学习,了解中国古代政治体制的变化,了解古代至近代西方政治体制各主要类型的产生与演变的过程,以及共和制在中国建立的曲折过程。

一、先秦时期的政治体制

二、秦朝君主专制中央集权的建立

三、两汉之明清时期行政体制的演变

第1课 中国古代政治体制的形成与发展

目录

一、先秦时期的政治体制

(一)夏朝(约BC2070—约BC1600)

(二)商朝(约BC1600--BC1046)

(三)西周(BC1046—BC771)

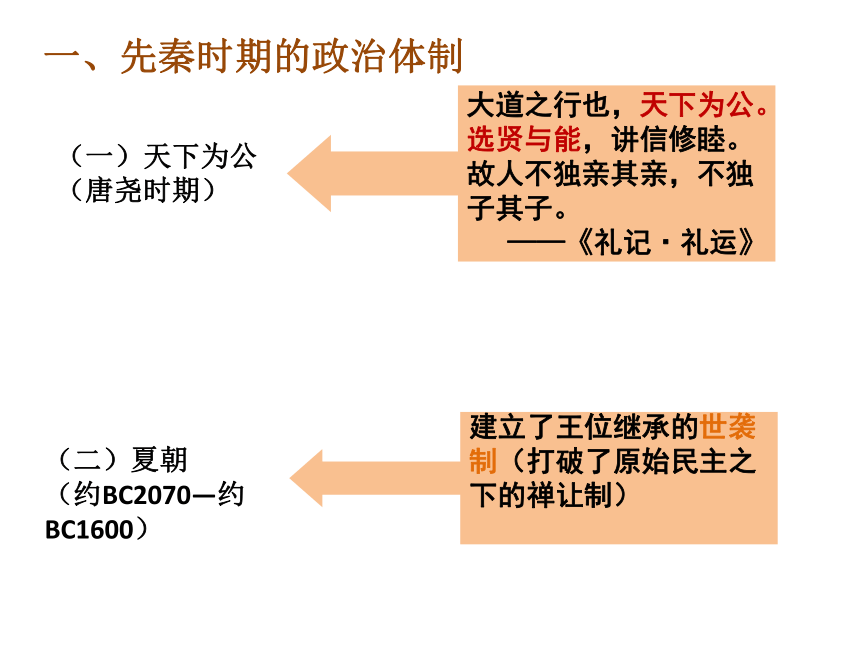

一、先秦时期的政治体制

(一)天下为公

(唐尧时期)

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子。

——《礼记·礼运》

(二)夏朝

(约BC2070—约BC1600)

建立了王位继承的世袭制(打破了原始民主之下的禅让制)

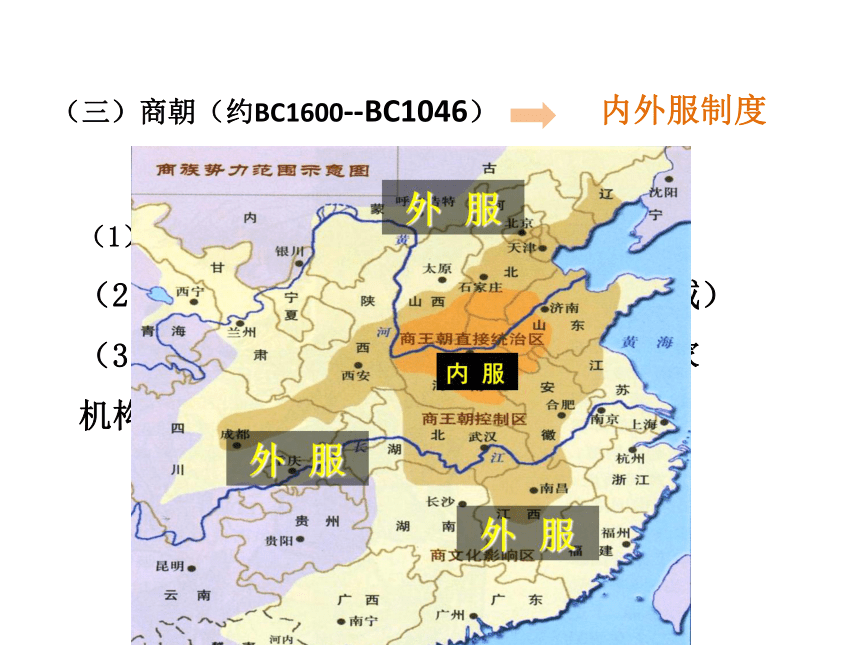

(三)商朝(约BC1600--BC1046)

内外服制度

(1)内服:商王直接控制的内服地区

(2)外服:王畿四周(附属国管理的区域)

(3)据记载,商朝时期已有较系统的国家机构和分长内外服各项职务的官吏

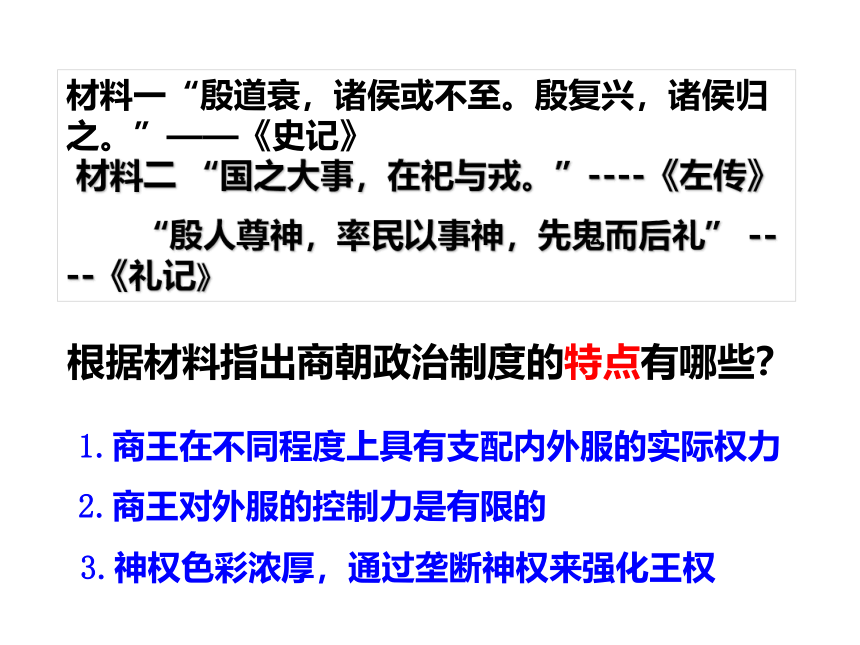

材料一“殷道衰,诸侯或不至。殷复兴,诸侯归之。”——《史记》

材料二 “国之大事,在祀与戎。”----《左传》

“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼” ----《礼记》

根据材料指出商朝政治制度的特点有哪些?

1.商王在不同程度上具有支配内外服的实际权力

2.商王对外服的控制力是有限的

3.神权色彩浓厚,通过垄断神权来强化王权

(四)西周(BC1046—BC771)

西周镐京遗址

公元前1046年,武王伐纣,灭了殷商,建立周朝,定都镐京,史称西周

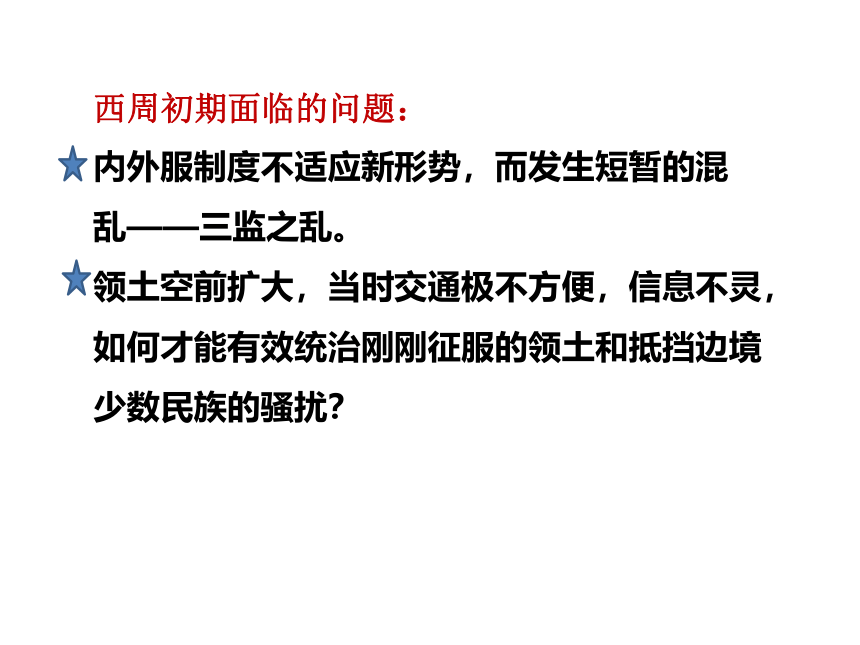

西周初期面临的问题:

内外服制度不适应新形势,而发生短暂的混乱——三监之乱。

领土空前扩大,当时交通极不方便,信息不灵,如何才能有效统治刚刚征服的领土和抵挡边境少数民族的骚扰?

(一)等级森严的分封制

(二)血缘关系维系的宗法制

(三)维护统治的礼乐制度

(一)等级森严的分封制

1.什么是分封制?

封邦建国

周天子是国家最高统治者,控制着镐京和东都洛邑附近的王畿地区

其他地方则分封给与周天子有血缘关系的同姓贵族、异姓功臣或旧贵族,在各地建立诸侯国。

封建亲戚,以藩屏周

目的:巩固周王朝统治

天子

诸侯

卿

大夫

士

诸侯在国内又分封卿大夫,卿大夫再分封士,形成贵族等级分封序列。

特点:

①层层分封,等级森严

②普天之下,莫非王土

诸侯服从周天子政令,承担拱卫王室的义务

积极影响:

巩固王权,加强统治;

开发边区,扩大疆域,使西周成为一个延续数百年的强国

天子

诸侯

卿

大夫

士

(二)血缘关系维系的宗法制

大宗

嫡长子(嫡长孙……)

嫡长子(嫡长孙……)

大宗(宗主)

大宗

嫡长子(嫡长孙……)

庶

小宗

大宗

以嫡长子继承制为核心

宗法制影响:

宗法制保证了各级贵族在政治上的垄断地位和特权,也有利于统治集团内部的稳定和团结。

(三)维护统治的礼乐制度

礼乐制度:周礼是各级贵族的政治、生活准则。将宗

法等级制具体化、生活化。

周公制礼作乐,规定了吉礼(祭礼)、凶礼(丧礼)、军礼(行军,出征)、宾礼(朝觐,互聘)、嘉礼(婚宴,加冠)等

使贵贱有差、尊卑有别、长幼有序,实行所谓“刑不上大夫,礼不下庶人”。

1.君主的权力不是绝对的,原始民主遗存对君主权力有制约作用。

2.最高统治者尚未实现中央集权。

3.王权具有神秘色彩

4.政治权力和血缘关系相结合,是西周政体的基本特征。

阅读课本第3页的史料阅读,结合以上所学

分析商周政体的特征:

尧舜时期(禅让制)

夏朝(世袭制)

商朝(内外服制度)

西周(贵族等级分封制)

小结

二、秦朝君主专制中央集权的建立

(一)皇帝制度的建立

(二)中央官制的建立

(三)地方建立郡县制

(四)文书行政

(一)皇帝制度的建立(核心)

“朕为始皇帝。后世以计数,

二世三世至于万世,传之无穷。”

皇位世袭

“天子独以印称玺,又独以玉,群臣莫敢用”

皇帝“命为制,令为诏,天子自称曰:‘朕’”

皇帝独尊

“天下之事无小大,皆决于上”

皇权至上

(二)中央官制的建立

三公九卿制

左、右丞相

御史大夫

(副丞相)

太 尉

百官之首

全国政务

律令图籍

监察百官

管理全国军务

分别掌管着国家的各项具体事务,是中央政府的职能部门

中央政府

国家重大事情由公卿进行廷议,

最后由皇帝裁断。

第一,它是以皇权为中心的中央行政体制“三公九卿” 分工严密,各司其职,而又互相牵制,任何人都无法独揽大权,最终军权完全操纵在皇帝一人手中,保证专制皇权不至旁落。

第二,充分体现出“家天下”的特点

“九卿”中奉常、宗正、郎中令、将作少府等官职就是为皇室专设的,是为皇帝私家服务的。

秦朝中央官僚机构的特点

(三)地方建立郡县制

1.原因:

(1)春秋战国时期,一些诸侯国在新兼并的地区设郡县

(2)总结西周以来因分封导致“天下共苦战不休” 历史经验

2.形成过程:

春秋时期初设郡县

战国商鞅变法时,废分封,行县制

秦统一后全面推行

县

郡

县令、县长

负责治理民众,管理财政、司法、狱讼和兵役。

郡守、郡丞和郡尉

另设监御史掌监察

对上承受中央命令,

对下督责所属各县。

郡县两级地方行政机构的职能

乡

里

把全国分为36郡,由中央政府直接管辖。一郡之内又分为若干县

皇帝直接任命

有利于国家统一,有利于加强中央集权;

是官僚政治取代贵族政治的重要标志;

基本原则为此后历代王朝所沿用

(四)文书行政

1.在秦朝统一的中央集权国家治理中,文书发挥着重要作用,各级官僚机构以文书行政。

2.秦朝还建立了以邮驿为中心的文书传送系统,以保障皇帝和中央的政令能够传送到全国各地。

官制的特点:

分工明确

牵制配合

权力集中

作 用:

确保地主阶级的统治

标志着中央集权制确立

小结

课后探究:郡县制与分封制的比较

不同点:

分 封 制

郡 县 制

官员产生方式

划分标准

影 响

相同点:

目的:

巩固自己的统治

古代重要的地方行政制度

性质:

世袭产生

皇帝任免

以血缘关系为基础

按地域划分

易形成分裂割据

有利于维护国家的统一

三、两汉之明清时期行政体制的演变

(一)中央行政体制

(二)地方行政体制

1、西汉:

2、东汉:

3、魏晋:

4、隋唐:

5、宋代:

6、元代:

7、明朝:

8、清朝:

小结:趋势

1、西汉:

2、东汉:

3、魏晋:

4、隋朝:

5、唐朝:

6、宋代:

7、元代:

8、明朝:

9、清朝:

小结:趋势

(一)中央行政机构

1.两汉时期

汉承秦制,中央行政体制仍为三公九卿制

汉武帝设立“中朝”削弱相权,

西汉晚期后,中朝尚书的权力增大

(东汉)刘秀将尚书台确立为新的行政中枢

皇 帝

尚书令

侍 中

常 侍

丞 相

御史大夫

太 尉

九 卿

中(内)朝

外 朝

有事上报

执行机构

决策机构

出身低微

亲信侍从

魏晋:逐渐形成三省制

皇帝(皇权至上)

尚书省

执行机构

中书省

决策机构

门下省

审议机构

吏

部

户

部

礼

部

兵

部

刑

部

工

部

起草诏令

封驳审议

负责执行

三省六部制

运行:中书——门下——尚书——六部

2.隋唐时期

皇帝

中书省

尚书省

门下省

吏

部

户

部

礼

部

兵

部

刑

部

工

部

枢 密 院

度

支

盐

铁

户

部

中书门下

军政

行政

财政

隋 唐 三省六部制

不参与政事

不参与政事

二府三司制

三 司

1) 进一步分割相权,加强了皇权

2)职权分散,效率低,“冗官”

3.宋代

4.元朝

中书省

皇帝

吏

户

礼

兵

刑

工

一省制

相权地位重新提升

皇 帝

吏

部

户

部

礼

部

兵

部

刑

部

工

部

5.明朝

废丞相、亲自掌管

殿阁大学士

明太祖:位低权轻

明成祖:位高权重(中枢首脑)

内 阁

内阁首辅==宰相

?

同:都辅佐皇帝处理全国政务

异:丞相有决策权,地位明确,牢固;

内阁阁臣无决策权,不是法定的中央行政机构,

只是内侍咨询机构,其地位职权完全取决于皇帝。

意义

1.绵延1000多年的丞相制度终结

2.标志着封建君主专制发展到更高阶段。

6.清朝

顺治帝:

议政王大臣会议—军国大事

内阁—日常事务

康熙:南书房

雍正:军机处

皇权受限

皇权得以加强

皇权发展顶峰

军机处外景

军机处内景

原因:

直因:处理西北紧急军务

根因:加强皇权

特点:

跪奏笔录,上传下达。

作用:

简化手续,提高了行政效率;

标志专制皇权发展到顶峰

品级不高、跪奏笔录、

完全听命于皇帝。

职责:

清代:军机处

明清皇权强化

实质反映了封建制度走向衰落。

秦 汉 唐 宋 元 明 清

外朝

丞相

内朝

尚书省-

门下省

中书省

参知政事

枢密院

三司

中书省一省制

废丞相

重用亲信

削弱相权

相权一分为三

分割宰相行政权,军权,财权

相权扩大

相权消失

君主专制的演进示意图

君权

相权

六部

军机处

顶峰

(二)地方行政体制

1.两汉时期

(1)汉承秦制——郡县两级制

太守

郡丞

郡尉

太守开府分曹理事

郡

县令或县长

县尉

县丞

分曹属吏

县

材料一 汉兴之初,海内新定,…惩戒亡秦孤立之败,于是剖裂疆土,立二等子爵,…然诸侯原本以大,小者淫荒越法,大者睽孤横逆,以害身丧国。—《汉书》

材料二“古者诸侯不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻其强而合从以逆京师。”—司马迁《史记》

材料三景帝即位,以错为内史…迁为御史大夫,请诸侯之罪过,削其地,改其枝群…错所更令三十章,诸侯皆喧哗,疾错.—司马迁《史记》

材料四偃说上曰:“愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。—司马迁《史记·平津侯主父列传》

(2)汉初地方行政体制还包括王国和诸侯国

(3)景帝、武帝后,诸侯国的不断被削弱,诸侯国不再对中央构成威胁

(4)东汉晚期,原来的检查区“州”变为一级行政机构

“推恩令”

内容:诸侯王死后,除嫡长子继承王位外,其他子弟可分割王国的一部分土地成为列侯,由郡守统辖。

结果:王国越分越小,力量削弱。

2.魏晋与隋唐

(1)魏晋时期

主要是 州、郡、县三级制,州刺史不仅有行政权,还有领兵权, 形成内轻外重、干弱枝强的局面。

(2)隋朝:

废郡,以州统县,实行州、县二级制

(3)唐朝:

①唐继隋制,把全国划分为10道(后增至15道 ),作为中央派出的监察机构。

②安史之乱后,道变成州、县以上的一级行政实体。

③唐中期后,设节度使拥兵自重,形成藩镇割据势力。

唐朝

节度使

政治上;较大的自主权

经济上;控制着财权

军事上;拥有强悍的武装

割据势力

3.元朝

行省制度

行省的设立

评价:

形成省、路、 府、州、县的多级行政体制

行省制度的创立,是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端,影响深远

元朝在地方设置行中书省,作为中书省在地方的派出 机构,掌管一省政务,简称“行省”

后来,行省演变为 地方常设的最咼一级行政机构

(1)明朝:

①废行省,设三司:布政使、按察使、都指挥使,但省的格局并未改变。

②明朝后期,各省派出巡抚、巡按,逐渐总揽一省之权。

4.明清时期

(2)清朝

承明制,巡抚成了一省长官,又设总督掌管数省军政大权。

明清时期,形成省、府、县三级级行政体制

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

朝代

地方行政体制

郡县制时代

州制时代

道路制时代

省制时代

秦汉时期

郡县两级制

(郡国并存)

东汉晚期、

魏晋南北朝

州郡县三级制

唐宋时期

道州县或路府县三级制

元明清

省路府州县多级或省府县三级制

两汉之明清时期地方行政体制的演变

小结1

从汉至元中国古代政治制度演变特征

小结2

中央对地方

集权不断加强

皇权不断加强

相权日益削弱

汉(中、外朝制)

隋唐(三省六部制)北 宋(“一参二府三司”)元(一省二院)

明清(废行省,设三司)

汉(中、外朝制)

隋唐(三省六部制)

北 宋(“一参二府三司”)

元(一省二院)

明(明太祖废丞相制,职权分给六部;明成祖以后,形成内阁制度)

清(军机处)

(2013年课表卷Ⅰ)41.(12分)阅读材料,完成下列要求。

历史地图包含了政治、经济、文化等多种信息。

比较图9、图10,提取两项有关汉唐间历史变迁的信息,并结合所学知识予以说明。

【课堂探究】

示例一

信息:汉代的州集中于黄河中下游地区,唐代的道南北分布大体平衡。

说明:汉唐间南方社会经济有了很大发展。

示例二

信息:汉代州名与唐代道名有很大不同。

说明:唐代“道”的划分更注重山川地理形势。

示例三

信息:汉代北方地区的州比唐代北方地区的道密集;唐代北方地区的道比汉代北方地区的州少。

说明:中央集权程度加深;地方控制力减弱;唐代裁撤合并行政区域,减少了行政支出,缓解经济负担。

示例四

信息:吐蕃、南诏不见于汉代

说明:从汉至唐边疆民族地区有所发展;与中原联系加深;密切中央王朝与边疆少数民族的关系;唐代少数民族政策效果明显;促进民族之间的经济文化交流;缓和民族矛盾。

示例五

信息: 汉代交州与唐代岭南道所辖变化不大。

说明:这一地区经济发展较为缓慢。

示例六

信息: 州、道开始都是监察区,后来演变成行政区 。

说明:中央集权促成地方行政制度变迁(地方与中央关系不断调整,机构设置随形势而变化)。

中国古代政治制度的形成与发展

统编版 高中历史选择性必修一

思考(新课导入)

1.国家的概念?

国家是社会发展到一定阶段的产物,又是凌驾于社会之上的公共权力。

2.国家的基本职能?

社会治理

3.国家要如何实现社会治理?

人类自进入文明社会以来,各国都是通过以某种特定的权力分配、机构设置和运行为特征的政治体制来实现社会治理的。

东西方的政治体制都经历了漫长曲折的发展过程,大体上说,贵族制、君主制、民主和共和制是集中主要形式。

每个国家的政治体制都有其独特性,都是在这个国家历史传承、文化传统、经济社会发展的基础上长期演进的结果。

课标要求

通过本单元学习,了解中国古代政治体制的变化,了解古代至近代西方政治体制各主要类型的产生与演变的过程,以及共和制在中国建立的曲折过程。

一、先秦时期的政治体制

二、秦朝君主专制中央集权的建立

三、两汉之明清时期行政体制的演变

第1课 中国古代政治体制的形成与发展

目录

一、先秦时期的政治体制

(一)夏朝(约BC2070—约BC1600)

(二)商朝(约BC1600--BC1046)

(三)西周(BC1046—BC771)

一、先秦时期的政治体制

(一)天下为公

(唐尧时期)

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子。

——《礼记·礼运》

(二)夏朝

(约BC2070—约BC1600)

建立了王位继承的世袭制(打破了原始民主之下的禅让制)

(三)商朝(约BC1600--BC1046)

内外服制度

(1)内服:商王直接控制的内服地区

(2)外服:王畿四周(附属国管理的区域)

(3)据记载,商朝时期已有较系统的国家机构和分长内外服各项职务的官吏

材料一“殷道衰,诸侯或不至。殷复兴,诸侯归之。”——《史记》

材料二 “国之大事,在祀与戎。”----《左传》

“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼” ----《礼记》

根据材料指出商朝政治制度的特点有哪些?

1.商王在不同程度上具有支配内外服的实际权力

2.商王对外服的控制力是有限的

3.神权色彩浓厚,通过垄断神权来强化王权

(四)西周(BC1046—BC771)

西周镐京遗址

公元前1046年,武王伐纣,灭了殷商,建立周朝,定都镐京,史称西周

西周初期面临的问题:

内外服制度不适应新形势,而发生短暂的混乱——三监之乱。

领土空前扩大,当时交通极不方便,信息不灵,如何才能有效统治刚刚征服的领土和抵挡边境少数民族的骚扰?

(一)等级森严的分封制

(二)血缘关系维系的宗法制

(三)维护统治的礼乐制度

(一)等级森严的分封制

1.什么是分封制?

封邦建国

周天子是国家最高统治者,控制着镐京和东都洛邑附近的王畿地区

其他地方则分封给与周天子有血缘关系的同姓贵族、异姓功臣或旧贵族,在各地建立诸侯国。

封建亲戚,以藩屏周

目的:巩固周王朝统治

天子

诸侯

卿

大夫

士

诸侯在国内又分封卿大夫,卿大夫再分封士,形成贵族等级分封序列。

特点:

①层层分封,等级森严

②普天之下,莫非王土

诸侯服从周天子政令,承担拱卫王室的义务

积极影响:

巩固王权,加强统治;

开发边区,扩大疆域,使西周成为一个延续数百年的强国

天子

诸侯

卿

大夫

士

(二)血缘关系维系的宗法制

大宗

嫡长子(嫡长孙……)

嫡长子(嫡长孙……)

大宗(宗主)

大宗

嫡长子(嫡长孙……)

庶

小宗

大宗

以嫡长子继承制为核心

宗法制影响:

宗法制保证了各级贵族在政治上的垄断地位和特权,也有利于统治集团内部的稳定和团结。

(三)维护统治的礼乐制度

礼乐制度:周礼是各级贵族的政治、生活准则。将宗

法等级制具体化、生活化。

周公制礼作乐,规定了吉礼(祭礼)、凶礼(丧礼)、军礼(行军,出征)、宾礼(朝觐,互聘)、嘉礼(婚宴,加冠)等

使贵贱有差、尊卑有别、长幼有序,实行所谓“刑不上大夫,礼不下庶人”。

1.君主的权力不是绝对的,原始民主遗存对君主权力有制约作用。

2.最高统治者尚未实现中央集权。

3.王权具有神秘色彩

4.政治权力和血缘关系相结合,是西周政体的基本特征。

阅读课本第3页的史料阅读,结合以上所学

分析商周政体的特征:

尧舜时期(禅让制)

夏朝(世袭制)

商朝(内外服制度)

西周(贵族等级分封制)

小结

二、秦朝君主专制中央集权的建立

(一)皇帝制度的建立

(二)中央官制的建立

(三)地方建立郡县制

(四)文书行政

(一)皇帝制度的建立(核心)

“朕为始皇帝。后世以计数,

二世三世至于万世,传之无穷。”

皇位世袭

“天子独以印称玺,又独以玉,群臣莫敢用”

皇帝“命为制,令为诏,天子自称曰:‘朕’”

皇帝独尊

“天下之事无小大,皆决于上”

皇权至上

(二)中央官制的建立

三公九卿制

左、右丞相

御史大夫

(副丞相)

太 尉

百官之首

全国政务

律令图籍

监察百官

管理全国军务

分别掌管着国家的各项具体事务,是中央政府的职能部门

中央政府

国家重大事情由公卿进行廷议,

最后由皇帝裁断。

第一,它是以皇权为中心的中央行政体制“三公九卿” 分工严密,各司其职,而又互相牵制,任何人都无法独揽大权,最终军权完全操纵在皇帝一人手中,保证专制皇权不至旁落。

第二,充分体现出“家天下”的特点

“九卿”中奉常、宗正、郎中令、将作少府等官职就是为皇室专设的,是为皇帝私家服务的。

秦朝中央官僚机构的特点

(三)地方建立郡县制

1.原因:

(1)春秋战国时期,一些诸侯国在新兼并的地区设郡县

(2)总结西周以来因分封导致“天下共苦战不休” 历史经验

2.形成过程:

春秋时期初设郡县

战国商鞅变法时,废分封,行县制

秦统一后全面推行

县

郡

县令、县长

负责治理民众,管理财政、司法、狱讼和兵役。

郡守、郡丞和郡尉

另设监御史掌监察

对上承受中央命令,

对下督责所属各县。

郡县两级地方行政机构的职能

乡

里

把全国分为36郡,由中央政府直接管辖。一郡之内又分为若干县

皇帝直接任命

有利于国家统一,有利于加强中央集权;

是官僚政治取代贵族政治的重要标志;

基本原则为此后历代王朝所沿用

(四)文书行政

1.在秦朝统一的中央集权国家治理中,文书发挥着重要作用,各级官僚机构以文书行政。

2.秦朝还建立了以邮驿为中心的文书传送系统,以保障皇帝和中央的政令能够传送到全国各地。

官制的特点:

分工明确

牵制配合

权力集中

作 用:

确保地主阶级的统治

标志着中央集权制确立

小结

课后探究:郡县制与分封制的比较

不同点:

分 封 制

郡 县 制

官员产生方式

划分标准

影 响

相同点:

目的:

巩固自己的统治

古代重要的地方行政制度

性质:

世袭产生

皇帝任免

以血缘关系为基础

按地域划分

易形成分裂割据

有利于维护国家的统一

三、两汉之明清时期行政体制的演变

(一)中央行政体制

(二)地方行政体制

1、西汉:

2、东汉:

3、魏晋:

4、隋唐:

5、宋代:

6、元代:

7、明朝:

8、清朝:

小结:趋势

1、西汉:

2、东汉:

3、魏晋:

4、隋朝:

5、唐朝:

6、宋代:

7、元代:

8、明朝:

9、清朝:

小结:趋势

(一)中央行政机构

1.两汉时期

汉承秦制,中央行政体制仍为三公九卿制

汉武帝设立“中朝”削弱相权,

西汉晚期后,中朝尚书的权力增大

(东汉)刘秀将尚书台确立为新的行政中枢

皇 帝

尚书令

侍 中

常 侍

丞 相

御史大夫

太 尉

九 卿

中(内)朝

外 朝

有事上报

执行机构

决策机构

出身低微

亲信侍从

魏晋:逐渐形成三省制

皇帝(皇权至上)

尚书省

执行机构

中书省

决策机构

门下省

审议机构

吏

部

户

部

礼

部

兵

部

刑

部

工

部

起草诏令

封驳审议

负责执行

三省六部制

运行:中书——门下——尚书——六部

2.隋唐时期

皇帝

中书省

尚书省

门下省

吏

部

户

部

礼

部

兵

部

刑

部

工

部

枢 密 院

度

支

盐

铁

户

部

中书门下

军政

行政

财政

隋 唐 三省六部制

不参与政事

不参与政事

二府三司制

三 司

1) 进一步分割相权,加强了皇权

2)职权分散,效率低,“冗官”

3.宋代

4.元朝

中书省

皇帝

吏

户

礼

兵

刑

工

一省制

相权地位重新提升

皇 帝

吏

部

户

部

礼

部

兵

部

刑

部

工

部

5.明朝

废丞相、亲自掌管

殿阁大学士

明太祖:位低权轻

明成祖:位高权重(中枢首脑)

内 阁

内阁首辅==宰相

?

同:都辅佐皇帝处理全国政务

异:丞相有决策权,地位明确,牢固;

内阁阁臣无决策权,不是法定的中央行政机构,

只是内侍咨询机构,其地位职权完全取决于皇帝。

意义

1.绵延1000多年的丞相制度终结

2.标志着封建君主专制发展到更高阶段。

6.清朝

顺治帝:

议政王大臣会议—军国大事

内阁—日常事务

康熙:南书房

雍正:军机处

皇权受限

皇权得以加强

皇权发展顶峰

军机处外景

军机处内景

原因:

直因:处理西北紧急军务

根因:加强皇权

特点:

跪奏笔录,上传下达。

作用:

简化手续,提高了行政效率;

标志专制皇权发展到顶峰

品级不高、跪奏笔录、

完全听命于皇帝。

职责:

清代:军机处

明清皇权强化

实质反映了封建制度走向衰落。

秦 汉 唐 宋 元 明 清

外朝

丞相

内朝

尚书省-

门下省

中书省

参知政事

枢密院

三司

中书省一省制

废丞相

重用亲信

削弱相权

相权一分为三

分割宰相行政权,军权,财权

相权扩大

相权消失

君主专制的演进示意图

君权

相权

六部

军机处

顶峰

(二)地方行政体制

1.两汉时期

(1)汉承秦制——郡县两级制

太守

郡丞

郡尉

太守开府分曹理事

郡

县令或县长

县尉

县丞

分曹属吏

县

材料一 汉兴之初,海内新定,…惩戒亡秦孤立之败,于是剖裂疆土,立二等子爵,…然诸侯原本以大,小者淫荒越法,大者睽孤横逆,以害身丧国。—《汉书》

材料二“古者诸侯不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻其强而合从以逆京师。”—司马迁《史记》

材料三景帝即位,以错为内史…迁为御史大夫,请诸侯之罪过,削其地,改其枝群…错所更令三十章,诸侯皆喧哗,疾错.—司马迁《史记》

材料四偃说上曰:“愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。—司马迁《史记·平津侯主父列传》

(2)汉初地方行政体制还包括王国和诸侯国

(3)景帝、武帝后,诸侯国的不断被削弱,诸侯国不再对中央构成威胁

(4)东汉晚期,原来的检查区“州”变为一级行政机构

“推恩令”

内容:诸侯王死后,除嫡长子继承王位外,其他子弟可分割王国的一部分土地成为列侯,由郡守统辖。

结果:王国越分越小,力量削弱。

2.魏晋与隋唐

(1)魏晋时期

主要是 州、郡、县三级制,州刺史不仅有行政权,还有领兵权, 形成内轻外重、干弱枝强的局面。

(2)隋朝:

废郡,以州统县,实行州、县二级制

(3)唐朝:

①唐继隋制,把全国划分为10道(后增至15道 ),作为中央派出的监察机构。

②安史之乱后,道变成州、县以上的一级行政实体。

③唐中期后,设节度使拥兵自重,形成藩镇割据势力。

唐朝

节度使

政治上;较大的自主权

经济上;控制着财权

军事上;拥有强悍的武装

割据势力

3.元朝

行省制度

行省的设立

评价:

形成省、路、 府、州、县的多级行政体制

行省制度的创立,是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端,影响深远

元朝在地方设置行中书省,作为中书省在地方的派出 机构,掌管一省政务,简称“行省”

后来,行省演变为 地方常设的最咼一级行政机构

(1)明朝:

①废行省,设三司:布政使、按察使、都指挥使,但省的格局并未改变。

②明朝后期,各省派出巡抚、巡按,逐渐总揽一省之权。

4.明清时期

(2)清朝

承明制,巡抚成了一省长官,又设总督掌管数省军政大权。

明清时期,形成省、府、县三级级行政体制

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

朝代

地方行政体制

郡县制时代

州制时代

道路制时代

省制时代

秦汉时期

郡县两级制

(郡国并存)

东汉晚期、

魏晋南北朝

州郡县三级制

唐宋时期

道州县或路府县三级制

元明清

省路府州县多级或省府县三级制

两汉之明清时期地方行政体制的演变

小结1

从汉至元中国古代政治制度演变特征

小结2

中央对地方

集权不断加强

皇权不断加强

相权日益削弱

汉(中、外朝制)

隋唐(三省六部制)北 宋(“一参二府三司”)元(一省二院)

明清(废行省,设三司)

汉(中、外朝制)

隋唐(三省六部制)

北 宋(“一参二府三司”)

元(一省二院)

明(明太祖废丞相制,职权分给六部;明成祖以后,形成内阁制度)

清(军机处)

(2013年课表卷Ⅰ)41.(12分)阅读材料,完成下列要求。

历史地图包含了政治、经济、文化等多种信息。

比较图9、图10,提取两项有关汉唐间历史变迁的信息,并结合所学知识予以说明。

【课堂探究】

示例一

信息:汉代的州集中于黄河中下游地区,唐代的道南北分布大体平衡。

说明:汉唐间南方社会经济有了很大发展。

示例二

信息:汉代州名与唐代道名有很大不同。

说明:唐代“道”的划分更注重山川地理形势。

示例三

信息:汉代北方地区的州比唐代北方地区的道密集;唐代北方地区的道比汉代北方地区的州少。

说明:中央集权程度加深;地方控制力减弱;唐代裁撤合并行政区域,减少了行政支出,缓解经济负担。

示例四

信息:吐蕃、南诏不见于汉代

说明:从汉至唐边疆民族地区有所发展;与中原联系加深;密切中央王朝与边疆少数民族的关系;唐代少数民族政策效果明显;促进民族之间的经济文化交流;缓和民族矛盾。

示例五

信息: 汉代交州与唐代岭南道所辖变化不大。

说明:这一地区经济发展较为缓慢。

示例六

信息: 州、道开始都是监察区,后来演变成行政区 。

说明:中央集权促成地方行政制度变迁(地方与中央关系不断调整,机构设置随形势而变化)。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理