九年级上册 第三单元 课外古诗词诵读课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 九年级上册 第三单元 课外古诗词诵读课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-12 19:50:43 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

《月夜忆舍弟》背景:

这首诗是乾元二年(759)秋杜甫在秦州所作。这年九月,史思明从范阳引兵南下,攻陷汴州,西进洛阳,山东、河南都处于战乱之中。当时,杜甫的几个弟弟正分散在这一带,由于战事阻隔,音信不通,引起他强烈的忧虑和思念。

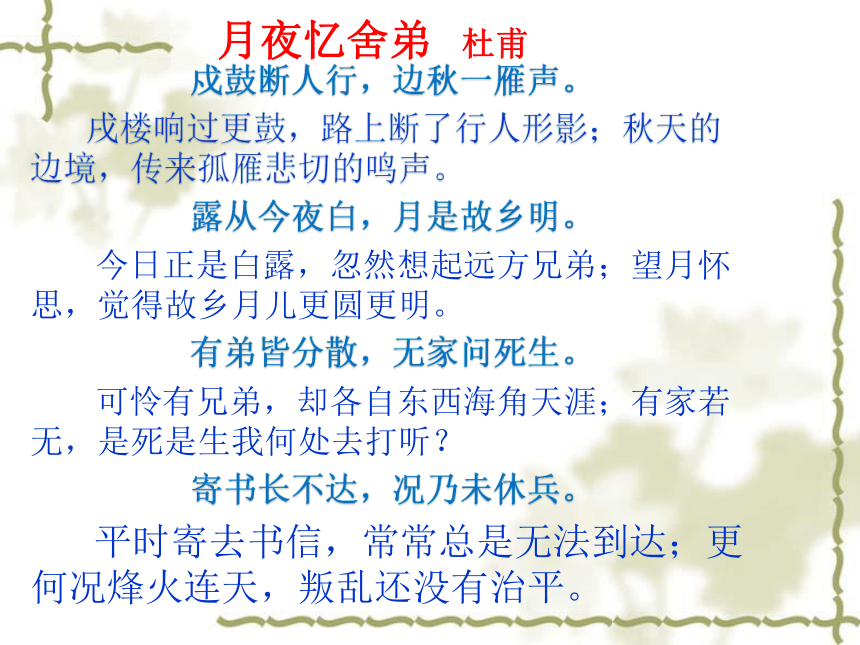

月夜忆舍弟 杜甫

戍鼓断人行,边秋一雁声。

戌楼响过更鼓,路上断了行人形影;秋天的边境,传来孤雁悲切的鸣声。

露从今夜白,月是故乡明。

今日正是白露,忽然想起远方兄弟;望月怀思,觉得故乡月儿更圆更明。

有弟皆分散,无家问死生。

可怜有兄弟,却各自东西海角天涯;有家若无,是死是生我何处去打听?

寄书长不达,况乃未休兵。

平时寄去书信,常常总是无法到达;更何况烽火连天,叛乱还没有治平。

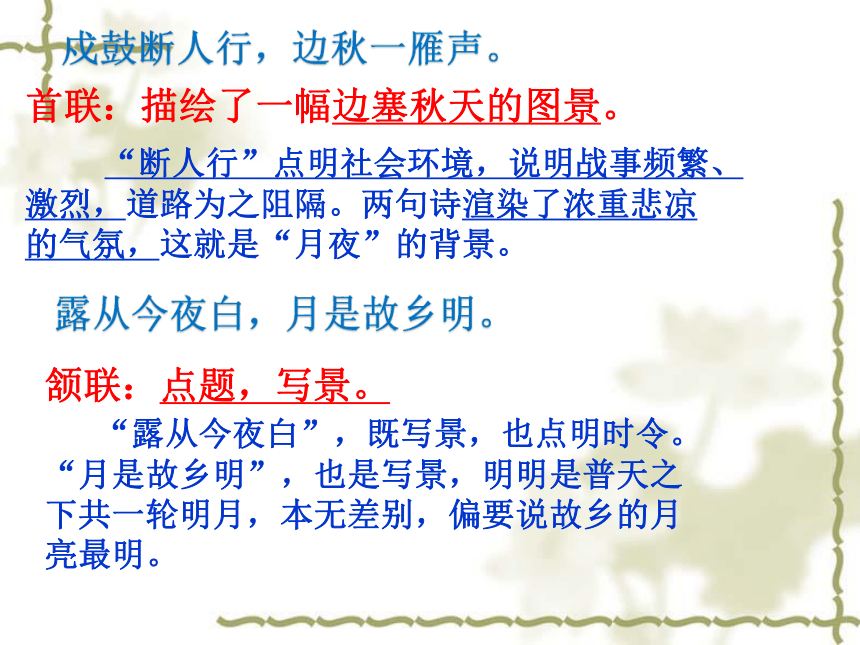

首联:描绘了一幅边塞秋天的图景。

“断人行”点明社会环境,说明战事频繁、激烈,道路为之阻隔。两句诗渲染了浓重悲凉的气氛,这就是“月夜”的背景。

颔联:点题,写景。

“露从今夜白”,既写景,也点明时令。“月是故乡明”,也是写景,明明是普天之下共一轮明月,本无差别,偏要说故乡的月亮最明。

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

颈联:

由望月转入抒情,由写景转入抒情,概括了安史之乱中人民饱经忧患丧乱的普遍遭遇。

尾联:

紧承颈联进一步抒发内心的忧虑之情。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

三、总结

这首诗选取了一些富有意味的典型意象,运用意象叠加、相互映衬、虚实相生、情景交融、首尾呼应等手法,表现了作者旅途中的孤独寂寞,对家乡的思念之情以及仕途失意的落寞情怀。

《长沙过贾谊宅》背景:

刘长卿“刚而犯上,两遭迁谪”。第一次迁谪在公元758年(唐肃宗至德三年)春天,由苏州长洲县尉被贬为潘州南巴县尉;第二次在公元773年(唐代宗大历八年)至777年(大历十二年)间的一个深秋,因被诬陷,由淮西鄂岳转运留后被贬为睦州司马。从这首诗所描写的深秋景象来看,诗当作于诗人第二次迁谪来到长沙的时候,那时正是秋冬之交,与诗中节令恰相符合。

在一个深秋的傍晚,诗人只身来到长沙贾谊的故居。贾谊,是汉文帝时著名的政论家,因被权贵中伤,出为长沙王太傅三年。后虽被召回京城,但不得大用,抑郁而死。类似的遭遇,使刘长卿伤今怀古,感慨万千,而吟咏出这首律诗。

长沙过贾谊宅

贾谊被贬在此地居住三年,可悲遭遇千万代令人伤情。

我在秋草中寻觅人迹不在,寒林里空见夕阳缓缓斜倾。

汉文帝重才恩德尚且淡薄,湘江水无意凭吊有谁知情?

寂寞冷落深山里落叶纷纷,可怜你不知因何天涯飘零?

思想:

此诗通过对汉代文学家贾谊不幸遭遇的凭吊和痛惜,抒发了诗人自己被贬的悲愤与对当时社会现实的不满情绪。

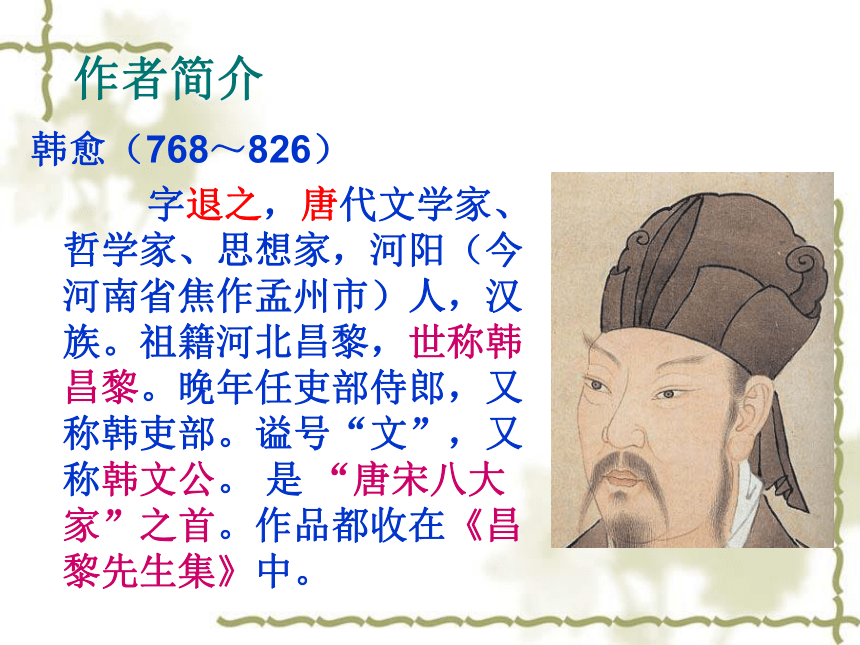

作者简介

韩愈(768~826)

字退之,唐代文学家、哲学家、思想家,河阳(今河南省焦作孟州市)人,汉族。祖籍河北昌黎,世称韩昌黎。晚年任吏部侍郎,又称韩吏部。谥号“文”,又称韩文公。 是 “唐宋八大家”之首。作品都收在《昌黎先生集》中。

创作背景

唐代是中国历史上经济、文化发展的鼎盛时期,佛教的传播也盛极一时,法门寺是史书所载中国境内珍藏佛骨的四大名刹之一,自然成为唐代皇室所敬重的佛法圣地。

从唐贞观年间开始,一共举行了7次迎送佛骨的活动,第六次迎佛骨的时候,韩愈上书谏迎佛骨,触怒了宪宗,由刑部侍郎贬为潮州刺史。

当韩愈到达离京师不远的蓝田县时,他的侄孙韩湘赶来送行。韩愈当时悲歌当哭,慷慨激昂地写了这一名篇送给韩湘 。

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年。

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

一封朝奏九重天,夕贬潮阳路八千。

朝奏:

九重天:

贬:

整句含义:

早晨上奏

古称天有九层,第九层最高。

此指皇帝。

贬官

一封奏章早晨上奏给皇帝,

傍晚就被贬往八千里外的潮阳。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年。

弊事:

肯:

衰朽:

惜:

整句含义:

有害的事,指迎奉佛骨的事。

岂肯、哪能。

年老多病

吝惜

想替皇帝除去有害的事,

哪能以衰老为由吝惜残余的生命呢。

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

秦岭:

横:

拥:

整句含义:

终南山。

遮蔽。

阻塞。

秦岭被云雾遮蔽着,我的家乡在哪里?

立马蓝关,大雪阻塞,前路艰险,心中感慨万千。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

瘴:

整句含义:

瘴气,指南方山林间湿热蒸郁致人疾病的气。

知道你远道而来定是有所打算,正好在瘴江边收敛我的尸骨。

知识要点

首联:叙获罪被贬之因。

颔联:叙忠而获罪的愤慨和对国家的忠诚。

颈联:借景抒情,抒发诗人对家国的思念之情

尾联:抒发诗人做好牺牲准备的悲愤之情

主旨:

全诗叙事、写景、抒情熔于一炉,感情真切,对比鲜明。全诗表达了诗人忠而获罪的愤慨、为国除弊的决心和对家国的思念之情,以及做好牺牲的悲愤之情。

商山早行

温庭筠:(812—866)

本名岐,字飞卿。温庭筠虽为并州人,但他同白居易、柳宗元等名诗人一样,一生绝大部分时间是在外地度过的。他的诗辞藻华丽,少数作品对时政有所反映。与李商隐齐名,并称“温李”。

《花间集》收温词最多达66首,温庭筠是第一位专力填词的诗人。词这种文学形式,到了温庭筠手里才真正被人们重视起来,随后五代与宋代的词人竞相为之,终于使词在中国古代文坛上成蔚为大观。温庭筠对词的贡献,也受到后人的尊敬。 温庭筠的诗,写得清婉精丽,备受时人推崇,《商山早行》诗之“鸡声茅店月,人迹板桥霜”,更是不朽名句,千古流传。

商山早行 温庭筠

晨起动征铎,客行悲故乡。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

檞叶落山路,枳花明驿墙。

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

商山,也叫楚山,在今陕西商县东南。

题意:诗人早上在商山行走时所看到的景象,

及联想到的情景。

一、整体感知,读懂诗意

清晨早起动身,车马的铃已叮当作响,出门人踏上旅途,一心想念故乡。倍感悲伤。

鸡声嘹亮,茅草店沐浴着晓月的余辉;足迹凌乱,木板桥覆盖着早春的寒霜。

枯败的槲叶,落满了荒山的野路;淡白的枳花,照亮了驿站的泥墙。

因而想起昨夜梦见杜陵的美好情景,一群群野雁,正嬉戏在明净的池塘。

在封建社会里,一般人由于交通困难、人情冷淡等原因,怯于远行,为了旅行的安全,一般都是“未晚先投宿,鸡鸣早看天。”

二、领会意境。

晨起动征铎,客行悲故乡。

首联:表现“早行”的典型情景。

所谓意象,就是客观物象经过创作主体独特的情感活动而创造出来的一种艺术形象。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

意象叠加:指把几组意象串联起来,运用联想和想象,组成了一幅充满意味的画面,以此表现作者的情感。

颔联:

“鸡声”“茅店”“月”“人迹”“板桥”“霜”等景物,以此表现作者情感。

商县、洛南一带,槲树、枳树很多。槲树的叶片很大,冬天虽干枯,却存留枝上;直到第二年早春树枝将发嫩芽的时候,才纷纷脱落。而这时候,枳树的白花已在开放。因为天还没有大亮,驿墙旁边的白色枳花,就比较显眼。

檞叶落山路,枳花明驿墙。

颈联:刚上路的景色。

4、因思杜陵梦,凫雁满回塘。

眼里看的是“槲叶落山路”,心里想的是“凫雁满回塘”。“早行”之景与“早行”之情,都得到了完美的表现。

尾联:梦中故乡景色与旅途上的景色形成鲜明对比。

《月夜忆舍弟》背景:

这首诗是乾元二年(759)秋杜甫在秦州所作。这年九月,史思明从范阳引兵南下,攻陷汴州,西进洛阳,山东、河南都处于战乱之中。当时,杜甫的几个弟弟正分散在这一带,由于战事阻隔,音信不通,引起他强烈的忧虑和思念。

月夜忆舍弟 杜甫

戍鼓断人行,边秋一雁声。

戌楼响过更鼓,路上断了行人形影;秋天的边境,传来孤雁悲切的鸣声。

露从今夜白,月是故乡明。

今日正是白露,忽然想起远方兄弟;望月怀思,觉得故乡月儿更圆更明。

有弟皆分散,无家问死生。

可怜有兄弟,却各自东西海角天涯;有家若无,是死是生我何处去打听?

寄书长不达,况乃未休兵。

平时寄去书信,常常总是无法到达;更何况烽火连天,叛乱还没有治平。

首联:描绘了一幅边塞秋天的图景。

“断人行”点明社会环境,说明战事频繁、激烈,道路为之阻隔。两句诗渲染了浓重悲凉的气氛,这就是“月夜”的背景。

颔联:点题,写景。

“露从今夜白”,既写景,也点明时令。“月是故乡明”,也是写景,明明是普天之下共一轮明月,本无差别,偏要说故乡的月亮最明。

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

颈联:

由望月转入抒情,由写景转入抒情,概括了安史之乱中人民饱经忧患丧乱的普遍遭遇。

尾联:

紧承颈联进一步抒发内心的忧虑之情。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

三、总结

这首诗选取了一些富有意味的典型意象,运用意象叠加、相互映衬、虚实相生、情景交融、首尾呼应等手法,表现了作者旅途中的孤独寂寞,对家乡的思念之情以及仕途失意的落寞情怀。

《长沙过贾谊宅》背景:

刘长卿“刚而犯上,两遭迁谪”。第一次迁谪在公元758年(唐肃宗至德三年)春天,由苏州长洲县尉被贬为潘州南巴县尉;第二次在公元773年(唐代宗大历八年)至777年(大历十二年)间的一个深秋,因被诬陷,由淮西鄂岳转运留后被贬为睦州司马。从这首诗所描写的深秋景象来看,诗当作于诗人第二次迁谪来到长沙的时候,那时正是秋冬之交,与诗中节令恰相符合。

在一个深秋的傍晚,诗人只身来到长沙贾谊的故居。贾谊,是汉文帝时著名的政论家,因被权贵中伤,出为长沙王太傅三年。后虽被召回京城,但不得大用,抑郁而死。类似的遭遇,使刘长卿伤今怀古,感慨万千,而吟咏出这首律诗。

长沙过贾谊宅

贾谊被贬在此地居住三年,可悲遭遇千万代令人伤情。

我在秋草中寻觅人迹不在,寒林里空见夕阳缓缓斜倾。

汉文帝重才恩德尚且淡薄,湘江水无意凭吊有谁知情?

寂寞冷落深山里落叶纷纷,可怜你不知因何天涯飘零?

思想:

此诗通过对汉代文学家贾谊不幸遭遇的凭吊和痛惜,抒发了诗人自己被贬的悲愤与对当时社会现实的不满情绪。

作者简介

韩愈(768~826)

字退之,唐代文学家、哲学家、思想家,河阳(今河南省焦作孟州市)人,汉族。祖籍河北昌黎,世称韩昌黎。晚年任吏部侍郎,又称韩吏部。谥号“文”,又称韩文公。 是 “唐宋八大家”之首。作品都收在《昌黎先生集》中。

创作背景

唐代是中国历史上经济、文化发展的鼎盛时期,佛教的传播也盛极一时,法门寺是史书所载中国境内珍藏佛骨的四大名刹之一,自然成为唐代皇室所敬重的佛法圣地。

从唐贞观年间开始,一共举行了7次迎送佛骨的活动,第六次迎佛骨的时候,韩愈上书谏迎佛骨,触怒了宪宗,由刑部侍郎贬为潮州刺史。

当韩愈到达离京师不远的蓝田县时,他的侄孙韩湘赶来送行。韩愈当时悲歌当哭,慷慨激昂地写了这一名篇送给韩湘 。

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年。

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

一封朝奏九重天,夕贬潮阳路八千。

朝奏:

九重天:

贬:

整句含义:

早晨上奏

古称天有九层,第九层最高。

此指皇帝。

贬官

一封奏章早晨上奏给皇帝,

傍晚就被贬往八千里外的潮阳。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年。

弊事:

肯:

衰朽:

惜:

整句含义:

有害的事,指迎奉佛骨的事。

岂肯、哪能。

年老多病

吝惜

想替皇帝除去有害的事,

哪能以衰老为由吝惜残余的生命呢。

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

秦岭:

横:

拥:

整句含义:

终南山。

遮蔽。

阻塞。

秦岭被云雾遮蔽着,我的家乡在哪里?

立马蓝关,大雪阻塞,前路艰险,心中感慨万千。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

瘴:

整句含义:

瘴气,指南方山林间湿热蒸郁致人疾病的气。

知道你远道而来定是有所打算,正好在瘴江边收敛我的尸骨。

知识要点

首联:叙获罪被贬之因。

颔联:叙忠而获罪的愤慨和对国家的忠诚。

颈联:借景抒情,抒发诗人对家国的思念之情

尾联:抒发诗人做好牺牲准备的悲愤之情

主旨:

全诗叙事、写景、抒情熔于一炉,感情真切,对比鲜明。全诗表达了诗人忠而获罪的愤慨、为国除弊的决心和对家国的思念之情,以及做好牺牲的悲愤之情。

商山早行

温庭筠:(812—866)

本名岐,字飞卿。温庭筠虽为并州人,但他同白居易、柳宗元等名诗人一样,一生绝大部分时间是在外地度过的。他的诗辞藻华丽,少数作品对时政有所反映。与李商隐齐名,并称“温李”。

《花间集》收温词最多达66首,温庭筠是第一位专力填词的诗人。词这种文学形式,到了温庭筠手里才真正被人们重视起来,随后五代与宋代的词人竞相为之,终于使词在中国古代文坛上成蔚为大观。温庭筠对词的贡献,也受到后人的尊敬。 温庭筠的诗,写得清婉精丽,备受时人推崇,《商山早行》诗之“鸡声茅店月,人迹板桥霜”,更是不朽名句,千古流传。

商山早行 温庭筠

晨起动征铎,客行悲故乡。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

檞叶落山路,枳花明驿墙。

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

商山,也叫楚山,在今陕西商县东南。

题意:诗人早上在商山行走时所看到的景象,

及联想到的情景。

一、整体感知,读懂诗意

清晨早起动身,车马的铃已叮当作响,出门人踏上旅途,一心想念故乡。倍感悲伤。

鸡声嘹亮,茅草店沐浴着晓月的余辉;足迹凌乱,木板桥覆盖着早春的寒霜。

枯败的槲叶,落满了荒山的野路;淡白的枳花,照亮了驿站的泥墙。

因而想起昨夜梦见杜陵的美好情景,一群群野雁,正嬉戏在明净的池塘。

在封建社会里,一般人由于交通困难、人情冷淡等原因,怯于远行,为了旅行的安全,一般都是“未晚先投宿,鸡鸣早看天。”

二、领会意境。

晨起动征铎,客行悲故乡。

首联:表现“早行”的典型情景。

所谓意象,就是客观物象经过创作主体独特的情感活动而创造出来的一种艺术形象。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

意象叠加:指把几组意象串联起来,运用联想和想象,组成了一幅充满意味的画面,以此表现作者的情感。

颔联:

“鸡声”“茅店”“月”“人迹”“板桥”“霜”等景物,以此表现作者情感。

商县、洛南一带,槲树、枳树很多。槲树的叶片很大,冬天虽干枯,却存留枝上;直到第二年早春树枝将发嫩芽的时候,才纷纷脱落。而这时候,枳树的白花已在开放。因为天还没有大亮,驿墙旁边的白色枳花,就比较显眼。

檞叶落山路,枳花明驿墙。

颈联:刚上路的景色。

4、因思杜陵梦,凫雁满回塘。

眼里看的是“槲叶落山路”,心里想的是“凫雁满回塘”。“早行”之景与“早行”之情,都得到了完美的表现。

尾联:梦中故乡景色与旅途上的景色形成鲜明对比。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)