2020—2021学年人教版必修四 7.《声声慢》课件32张

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年人教版必修四 7.《声声慢》课件32张 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-11 16:10:08 | ||

图片预览

文档简介

如梦令·常记溪亭日暮

常记溪亭日暮,沉醉不知归路。 兴尽晚回舟, 误入藕花深处。

争渡?争渡? 惊起一滩鸥鹭。

一剪梅

红藕香残玉簟秋。轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。

花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

知人论世

创作以南渡为界分为前后两个时期——

南渡前:

内容——闺怨离愁

词风——清丽柔媚

南渡后:

内容——怀旧悼亡

词风——凄婉哀怨

声声慢 李清照

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他,晚来风急?雁过也,正伤心,却是旧时相识。

满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘。守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得?

【注释】 (1)乍:忽然(2)将息:调养,静息 (3)怎生:怎样(3)次第:景况,情形 (4)了:概括。

【写作背景】题目一作“秋词”,描写词人在残秋所见所闻所感,是晚年词作。当时,正值金兵入侵,北宋灭亡,南渡避难,夫死孀居。词人饱尝颠沛之苦、亡国之恨、丧夫之痛、孀居之哀。

译文:

我迷惘地东寻寻西找找,可怎么也找不回失去的东西,见到如此冷落凄清的环境顿觉心里冷冷清清的,心头涌出了凄清、悲惨、忧伤之情。特别是秋季骤热骤冷的时候,最难以调养生息了。本想借酒御寒、浇愁,但几杯薄酒下来,根本就抵挡不了晚上的狂风。

正在我伤心的时候,只见一群大雁正往南飞过,(回想起过去曾与丈夫赵明诚雁足传书,互通音信的事来,这大雁不就是当年给我们俩传书的那只雁么!),雁却是老相识了,(如今却与丈夫阴阳相隔,家乡的音信也不可复得),真是越想越伤心啊!

地上到处堆满了零落的黄花,都已憔悴枯损,如今有谁能与我共摘(一说,有什么可采摘的)啊!整天守在窗子边,孤孤单单的,叫我怎么才能挨到天黑啊!到黄昏时,又下起了绵绵细雨,一点点,一滴滴地洒落在梧桐叶上,发出令人心碎的声音。这种种况味,一个“愁”字怎么能说得尽呢!

叠词

词眼

意象

品读重点

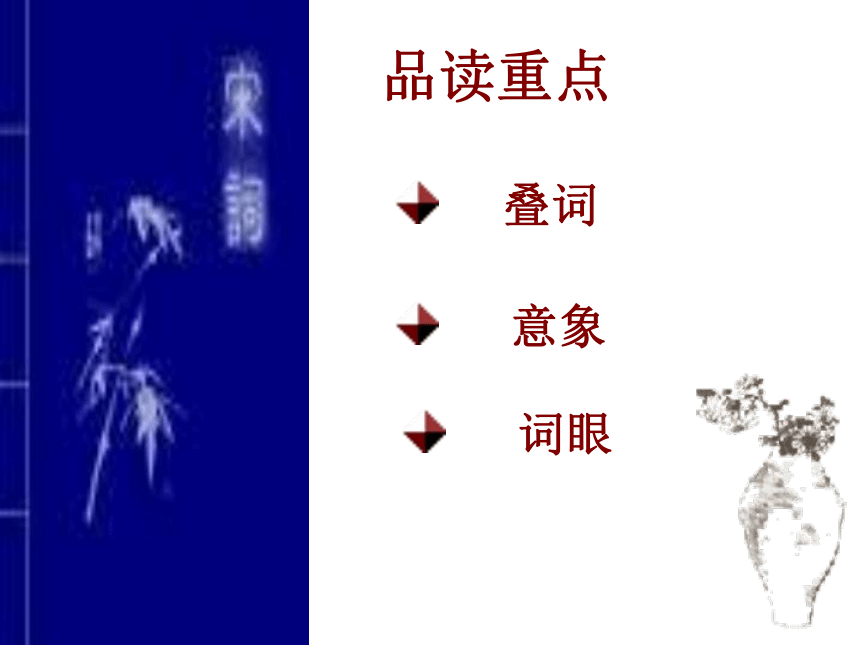

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。

宋·张端义《贵耳集》曰:“此乃公孙大娘舞剑手。本朝非无能词之士,未曾有一下十四叠字者。”

徐钒《词苑丛谈》谓其音乐之美,“真似大珠小珠落玉盘也”。

万树《词律》云:“其用字奇横而不妨音律,故卓绝千古”。

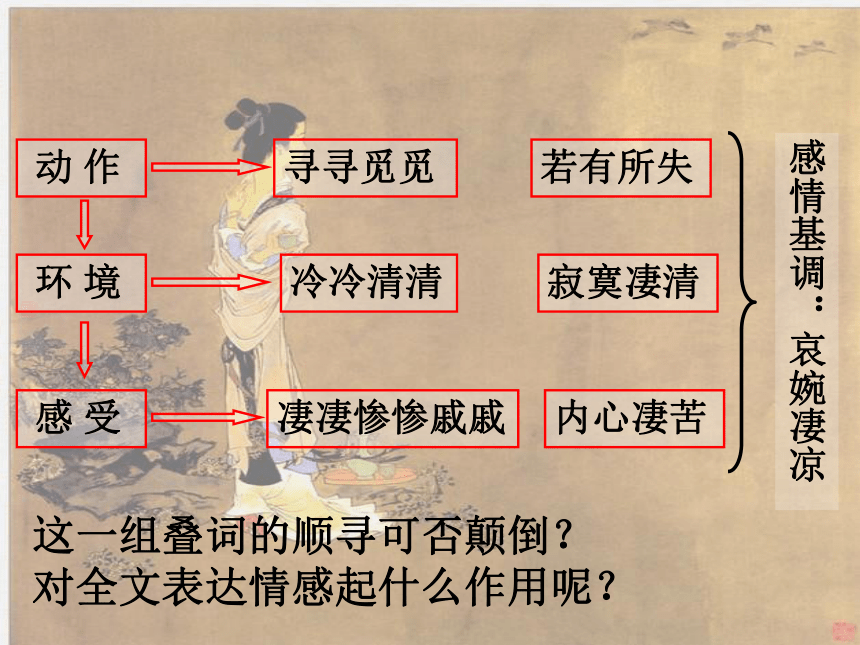

寻寻觅觅

冷冷清清

凄凄惨惨戚戚

动 作

环 境

感 受

若有所失

寂寞凄清

内心凄苦

感情基调:哀婉凄凉

这一组叠词的顺寻可否颠倒?

对全文表达情感起什么作用呢?

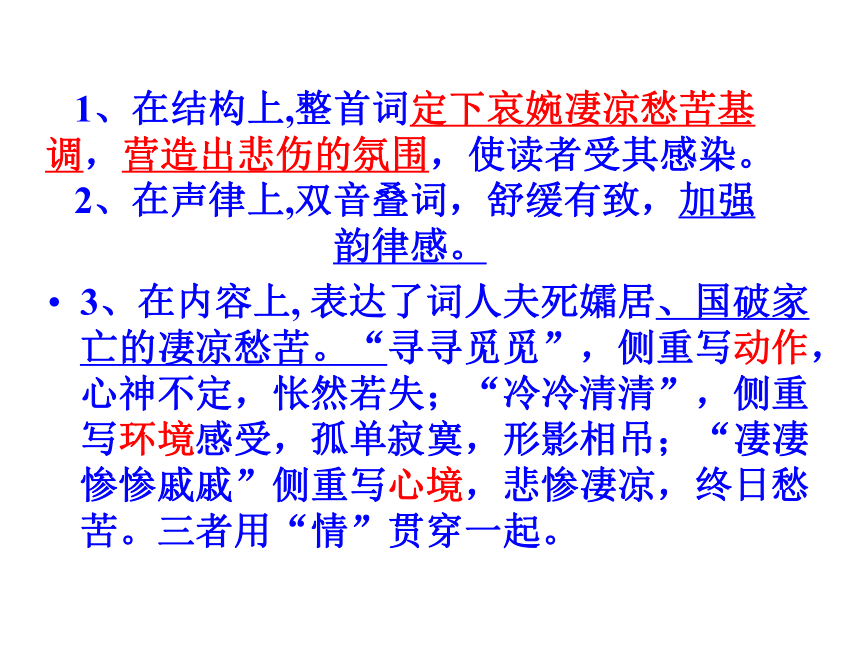

1、在结构上,整首词定下哀婉凄凉愁苦基调,营造出悲伤的氛围,使读者受其感染。

2、在声律上,双音叠词,舒缓有致,加强韵律感。

3、在内容上, 表达了词人夫死孀居、国破家亡的凄凉愁苦。“寻寻觅觅”,侧重写动作,心神不定,怅然若失;“冷冷清清”,侧重写环境感受,孤单寂寞,形影相吊;“凄凄惨惨戚戚”侧重写心境,悲惨凄凉,终日愁苦。三者用“情”贯穿一起。

找出下片词中的主要意象:

淡酒

急风

雁

黄花

细雨

梧桐

三杯两盏淡酒,

怎敌他晚来风急。

酒

酒入愁肠,化作相思泪。--范仲淹

何以解忧,惟有杜康。 --曹操

莫道有酒终需醉,酒入愁肠愁更愁。 --魏子安

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月 。--白居易

昨夜雨疏风骤, 浓睡不消残酒 。--李清照

东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。--李清照

酒是“愁”的象征

为何说是“淡酒”?

并非酒淡,愁情太重,酒力压不住心愁,自然也就觉得酒味淡,这是一种主观感受。一个“淡”字表明了作者晚年是何等凄凉惨淡。

三杯两盏淡酒,怎敌他晚来风急。

酒

结论:

一种思乡之愁;

一种思夫之愁;

一种国破家亡之愁。

雁过也,正伤心,

却是旧时相识。

雁

无可奈何花落去,

似曾相识雁归来。

——晏殊《浣溪沙》

云中谁寄锦书来?

雁字回时,月满西楼。

——李清照《一剪梅》

探究延伸:

“雁” 是“思乡怀人”象征

雁

为什么作者看到“雁”会伤心?

因为“雁”是“旧时相识”,也是从北方来到南方。再者“雁”是传递信息的使者,作者正愁苦时看到曾为她和丈夫传递相思的大雁,如今大雁依旧而收信的丈夫却不在人世,所以看到大雁睹物思人,不禁伤心。

满地黄花堆积。

憔悴损, 如今有谁堪摘。

黄花

结论:

黄花落了满地比喻女子憔悴衰老的容颜

采菊东篱下 ,悠然见南山(陶渊明《饮酒》 )

予谓菊,花之隐逸者也 。( 周敦颐 《爱 莲 说 》)

菊是幽独淡雅的象征

不第后赋菊 黄巢

待到秋来九月八, 我花开后百花杀。

冲天香阵透长安, 满城尽带黄金甲。

菊是昂扬斗志的象征

黄花

莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦。 李清照《醉花阴》

黄花是凄婉愁苦的象征。

满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘。

梧桐

东西植松柏,左右种梧桐。枝枝相覆盖,叶叶相交通。”(《孔雀东南飞》)

无言独上西楼,月如钩。寂寞梧桐深院锁清秋”(李煜《相见欢》)

梧桐是孤独忧愁,离情别绪的象征

这次第,怎一个愁字了得!

愁的内涵是什么呢?

这次第,怎一个愁字了得!

“这次第,怎一个愁字了得!”中的“愁”字是词眼。

词眼 :指全词中最精彩和关键性的字 。

全篇最后归结在一个“愁”字上,这“愁”字是词人感情的一个凝聚点,是词眼。全词围绕着这个“愁”字,逐层推进,就好比一首热烈缠绵的曲子到最后铿锵一声终止,袅袅有余韵。

直接抒情

1、寻寻觅觅,冷冷清清,

凄凄惨惨戚戚

2、这次第,怎一个愁字了得!

间接抒情

意象:淡酒 、雁

黄花、雨打梧桐

全文都在写愁情,那么抒发愁情方式是什么?

表达

方式

《点绛唇》

蹴[1]罢秋千,起来慵整[2]纤纤手。

露浓花瘦,薄汗轻衣透。

见客入来[3] ,袜刬[4]金钗溜。

和羞走。倚门回首,却把青梅嗅。

注释: [1]蹴(cù):踏。 [2]慵整:懒整

[3]见有人来:一作见客入来

[4]袜刬(chǎn):穿袜行走

词中描写了怎样的生活场景?表现出诗人怎样的形象?

荡了会秋千,懒洋洋地整理自己这纤纤玉手 ,

露水重了,花都显得瘦了;出一身小汗,内衣湿透,

看见有客人过来,但袜子松了,钗子也要掉落,不由

得含羞欲走 ,靠着门回头看去,梅花香扑鼻

一个天真烂漫而又情窦初开的贵族少女形象。

对比赏析:

1.《醉花阴》作于什么时节?说说作者在词中是怎样突出节令特点的。

2.仔细品味《声声慢》的意境,说明开头三句“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”所抒发的感情的不同层次。

3.这两首词一首作于早年,一首作于晚年,同是写愁思,其中蕴含的情感和营造的意境是否相同?试加以分析。

设题意图:本题意在帮助学生熟悉这两首词的主要内容,品味其中的意境,把握女词人的情思,并通过对前后期创作风格的比较,体会生活遭际对词人创作的巨大影响。

参考答案:

1.《醉花阴》写于重阳节的时候。词中作者写初秋的时候白天还很长,气候已经开始变凉,尤其是夜里会更觉得凉意袭人。这时西风不断地吹卷着窗帘,东篱边的菊花正在开放。作者是紧紧抓住初秋时候的气温变化、西风起、菊花盛开等自然现象来突出秋天的节令特点的。

2.《声声慢》开头三句,用十四个字构成了七组叠字。这七组叠字一直为词论家所盛赞,说这样连叠七字是“创意出奇”,是“卓绝千古”的。这个开端很好地统领了全词的内容,展示出一种凄凉、萧条的意境。“寻寻觅觅”表现了作者由于远离故乡,飘泊异地而产生的一种前路渺茫和孤立无援的失落感。“冷冷清清”描写了她在丈夫去世后,只身度日的孤单、清苦的生活状况。“凄凄惨惨戚戚”则是对自己内心情感的直接抒发。她此刻已是人到晚年,身体衰弱、情绪低落,饮酒也不能祛寒解愁,就只有苦挨着来打发这残年余岁了。在这种情况下作者的心情当然是极度的凄惨、悲戚的。作者用这七组叠字,从精神状态到生活处境,再到整体内心世界,层次清晰地概括了在靖康之难以后,她的不幸经历和生活状况,以及在身体和心灵上所受到的摧残。

3.这两首词一首写于前期,一首是晚年之作。由于历史背景的不同、生活处境的变化,作者的思想情感也出现了极大的差异。同样是写愁,但在早年表达的只是离别相思之愁,而晚年所抒发的则是国破、家亡、夫死后那种浓重的悲痛与哀愁。两首词在意境方面也是不同的。《醉花阴》中呈现的是一种轻烟袅袅、天气初凉和菊花吐蕊时的清新、寂静的意境。而《声声慢》营造的则是一种晚风送寒、秋雨连绵、黄花零落、北雁南飞的凄惨、悲凉的意境。

二、关于《醉花阴》有这样一个故事:“易安以重阳《醉花阴》词函致明诚。明诚叹赏,自愧弗逮,务欲胜之,一切谢客,忘食忘寝者三日夜,得五十阙,杂易安作以示友人陆德夫。德夫玩之再三,曰:‘只三句绝佳。’明诚诘之,答曰:‘莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。’正易安作也。”请结合全词,为这三句写一段赏析文字。

设题意图:由一段与作品有关的轶事,引出对《醉花阴》中“莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦”三句的鉴赏,进一步培养学生对古诗词的鉴赏能力。

莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦

全词开篇点“愁”,结句言“瘦”。“愁”是“瘦”的原因,“瘦”是“愁”的结果。贯穿全词的愁绪因“瘦”而得到了最集中最形象的体现。可以说,全篇画龙,结句点睛,“龙”画得巧,“睛”点得妙,巧妙结合,相映成辉,创设出了“情深深,愁浓浓” 的情境。在这首词里,虽然写的是思亲,但是却没有出现思亲或相思之苦的语句,而是用了叙事的方式,表达出深深的思亲的愁苦。显的很沉重高雅。古诗词中以花喻人瘦的作品屡见不鲜。如“人与绿杨俱瘦”(宋无名氏《如梦令》),“人瘦也,比梅花、瘦几分?”(宋程垓《摊破江城子》),“天还知道,和天也瘦。”(秦观《水龙吟》)等等。但比较起来却均未及李清照本篇写得这样成功。原因是,这首词的比喻与全词的整体形象结合得十分紧密,比喻巧妙,极切合女词人的身份和情致,读之亲切。词的意境通过描述了重阳佳节作者把酒赏菊的情景,烘托了一种凄凉寂寥的氛围,表达了作者思念丈夫的寂寞与孤寂的心情。

常记溪亭日暮,沉醉不知归路。 兴尽晚回舟, 误入藕花深处。

争渡?争渡? 惊起一滩鸥鹭。

一剪梅

红藕香残玉簟秋。轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。

花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

知人论世

创作以南渡为界分为前后两个时期——

南渡前:

内容——闺怨离愁

词风——清丽柔媚

南渡后:

内容——怀旧悼亡

词风——凄婉哀怨

声声慢 李清照

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他,晚来风急?雁过也,正伤心,却是旧时相识。

满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘。守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得?

【注释】 (1)乍:忽然(2)将息:调养,静息 (3)怎生:怎样(3)次第:景况,情形 (4)了:概括。

【写作背景】题目一作“秋词”,描写词人在残秋所见所闻所感,是晚年词作。当时,正值金兵入侵,北宋灭亡,南渡避难,夫死孀居。词人饱尝颠沛之苦、亡国之恨、丧夫之痛、孀居之哀。

译文:

我迷惘地东寻寻西找找,可怎么也找不回失去的东西,见到如此冷落凄清的环境顿觉心里冷冷清清的,心头涌出了凄清、悲惨、忧伤之情。特别是秋季骤热骤冷的时候,最难以调养生息了。本想借酒御寒、浇愁,但几杯薄酒下来,根本就抵挡不了晚上的狂风。

正在我伤心的时候,只见一群大雁正往南飞过,(回想起过去曾与丈夫赵明诚雁足传书,互通音信的事来,这大雁不就是当年给我们俩传书的那只雁么!),雁却是老相识了,(如今却与丈夫阴阳相隔,家乡的音信也不可复得),真是越想越伤心啊!

地上到处堆满了零落的黄花,都已憔悴枯损,如今有谁能与我共摘(一说,有什么可采摘的)啊!整天守在窗子边,孤孤单单的,叫我怎么才能挨到天黑啊!到黄昏时,又下起了绵绵细雨,一点点,一滴滴地洒落在梧桐叶上,发出令人心碎的声音。这种种况味,一个“愁”字怎么能说得尽呢!

叠词

词眼

意象

品读重点

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。

宋·张端义《贵耳集》曰:“此乃公孙大娘舞剑手。本朝非无能词之士,未曾有一下十四叠字者。”

徐钒《词苑丛谈》谓其音乐之美,“真似大珠小珠落玉盘也”。

万树《词律》云:“其用字奇横而不妨音律,故卓绝千古”。

寻寻觅觅

冷冷清清

凄凄惨惨戚戚

动 作

环 境

感 受

若有所失

寂寞凄清

内心凄苦

感情基调:哀婉凄凉

这一组叠词的顺寻可否颠倒?

对全文表达情感起什么作用呢?

1、在结构上,整首词定下哀婉凄凉愁苦基调,营造出悲伤的氛围,使读者受其感染。

2、在声律上,双音叠词,舒缓有致,加强韵律感。

3、在内容上, 表达了词人夫死孀居、国破家亡的凄凉愁苦。“寻寻觅觅”,侧重写动作,心神不定,怅然若失;“冷冷清清”,侧重写环境感受,孤单寂寞,形影相吊;“凄凄惨惨戚戚”侧重写心境,悲惨凄凉,终日愁苦。三者用“情”贯穿一起。

找出下片词中的主要意象:

淡酒

急风

雁

黄花

细雨

梧桐

三杯两盏淡酒,

怎敌他晚来风急。

酒

酒入愁肠,化作相思泪。--范仲淹

何以解忧,惟有杜康。 --曹操

莫道有酒终需醉,酒入愁肠愁更愁。 --魏子安

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月 。--白居易

昨夜雨疏风骤, 浓睡不消残酒 。--李清照

东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。--李清照

酒是“愁”的象征

为何说是“淡酒”?

并非酒淡,愁情太重,酒力压不住心愁,自然也就觉得酒味淡,这是一种主观感受。一个“淡”字表明了作者晚年是何等凄凉惨淡。

三杯两盏淡酒,怎敌他晚来风急。

酒

结论:

一种思乡之愁;

一种思夫之愁;

一种国破家亡之愁。

雁过也,正伤心,

却是旧时相识。

雁

无可奈何花落去,

似曾相识雁归来。

——晏殊《浣溪沙》

云中谁寄锦书来?

雁字回时,月满西楼。

——李清照《一剪梅》

探究延伸:

“雁” 是“思乡怀人”象征

雁

为什么作者看到“雁”会伤心?

因为“雁”是“旧时相识”,也是从北方来到南方。再者“雁”是传递信息的使者,作者正愁苦时看到曾为她和丈夫传递相思的大雁,如今大雁依旧而收信的丈夫却不在人世,所以看到大雁睹物思人,不禁伤心。

满地黄花堆积。

憔悴损, 如今有谁堪摘。

黄花

结论:

黄花落了满地比喻女子憔悴衰老的容颜

采菊东篱下 ,悠然见南山(陶渊明《饮酒》 )

予谓菊,花之隐逸者也 。( 周敦颐 《爱 莲 说 》)

菊是幽独淡雅的象征

不第后赋菊 黄巢

待到秋来九月八, 我花开后百花杀。

冲天香阵透长安, 满城尽带黄金甲。

菊是昂扬斗志的象征

黄花

莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦。 李清照《醉花阴》

黄花是凄婉愁苦的象征。

满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘。

梧桐

东西植松柏,左右种梧桐。枝枝相覆盖,叶叶相交通。”(《孔雀东南飞》)

无言独上西楼,月如钩。寂寞梧桐深院锁清秋”(李煜《相见欢》)

梧桐是孤独忧愁,离情别绪的象征

这次第,怎一个愁字了得!

愁的内涵是什么呢?

这次第,怎一个愁字了得!

“这次第,怎一个愁字了得!”中的“愁”字是词眼。

词眼 :指全词中最精彩和关键性的字 。

全篇最后归结在一个“愁”字上,这“愁”字是词人感情的一个凝聚点,是词眼。全词围绕着这个“愁”字,逐层推进,就好比一首热烈缠绵的曲子到最后铿锵一声终止,袅袅有余韵。

直接抒情

1、寻寻觅觅,冷冷清清,

凄凄惨惨戚戚

2、这次第,怎一个愁字了得!

间接抒情

意象:淡酒 、雁

黄花、雨打梧桐

全文都在写愁情,那么抒发愁情方式是什么?

表达

方式

《点绛唇》

蹴[1]罢秋千,起来慵整[2]纤纤手。

露浓花瘦,薄汗轻衣透。

见客入来[3] ,袜刬[4]金钗溜。

和羞走。倚门回首,却把青梅嗅。

注释: [1]蹴(cù):踏。 [2]慵整:懒整

[3]见有人来:一作见客入来

[4]袜刬(chǎn):穿袜行走

词中描写了怎样的生活场景?表现出诗人怎样的形象?

荡了会秋千,懒洋洋地整理自己这纤纤玉手 ,

露水重了,花都显得瘦了;出一身小汗,内衣湿透,

看见有客人过来,但袜子松了,钗子也要掉落,不由

得含羞欲走 ,靠着门回头看去,梅花香扑鼻

一个天真烂漫而又情窦初开的贵族少女形象。

对比赏析:

1.《醉花阴》作于什么时节?说说作者在词中是怎样突出节令特点的。

2.仔细品味《声声慢》的意境,说明开头三句“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”所抒发的感情的不同层次。

3.这两首词一首作于早年,一首作于晚年,同是写愁思,其中蕴含的情感和营造的意境是否相同?试加以分析。

设题意图:本题意在帮助学生熟悉这两首词的主要内容,品味其中的意境,把握女词人的情思,并通过对前后期创作风格的比较,体会生活遭际对词人创作的巨大影响。

参考答案:

1.《醉花阴》写于重阳节的时候。词中作者写初秋的时候白天还很长,气候已经开始变凉,尤其是夜里会更觉得凉意袭人。这时西风不断地吹卷着窗帘,东篱边的菊花正在开放。作者是紧紧抓住初秋时候的气温变化、西风起、菊花盛开等自然现象来突出秋天的节令特点的。

2.《声声慢》开头三句,用十四个字构成了七组叠字。这七组叠字一直为词论家所盛赞,说这样连叠七字是“创意出奇”,是“卓绝千古”的。这个开端很好地统领了全词的内容,展示出一种凄凉、萧条的意境。“寻寻觅觅”表现了作者由于远离故乡,飘泊异地而产生的一种前路渺茫和孤立无援的失落感。“冷冷清清”描写了她在丈夫去世后,只身度日的孤单、清苦的生活状况。“凄凄惨惨戚戚”则是对自己内心情感的直接抒发。她此刻已是人到晚年,身体衰弱、情绪低落,饮酒也不能祛寒解愁,就只有苦挨着来打发这残年余岁了。在这种情况下作者的心情当然是极度的凄惨、悲戚的。作者用这七组叠字,从精神状态到生活处境,再到整体内心世界,层次清晰地概括了在靖康之难以后,她的不幸经历和生活状况,以及在身体和心灵上所受到的摧残。

3.这两首词一首写于前期,一首是晚年之作。由于历史背景的不同、生活处境的变化,作者的思想情感也出现了极大的差异。同样是写愁,但在早年表达的只是离别相思之愁,而晚年所抒发的则是国破、家亡、夫死后那种浓重的悲痛与哀愁。两首词在意境方面也是不同的。《醉花阴》中呈现的是一种轻烟袅袅、天气初凉和菊花吐蕊时的清新、寂静的意境。而《声声慢》营造的则是一种晚风送寒、秋雨连绵、黄花零落、北雁南飞的凄惨、悲凉的意境。

二、关于《醉花阴》有这样一个故事:“易安以重阳《醉花阴》词函致明诚。明诚叹赏,自愧弗逮,务欲胜之,一切谢客,忘食忘寝者三日夜,得五十阙,杂易安作以示友人陆德夫。德夫玩之再三,曰:‘只三句绝佳。’明诚诘之,答曰:‘莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。’正易安作也。”请结合全词,为这三句写一段赏析文字。

设题意图:由一段与作品有关的轶事,引出对《醉花阴》中“莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦”三句的鉴赏,进一步培养学生对古诗词的鉴赏能力。

莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦

全词开篇点“愁”,结句言“瘦”。“愁”是“瘦”的原因,“瘦”是“愁”的结果。贯穿全词的愁绪因“瘦”而得到了最集中最形象的体现。可以说,全篇画龙,结句点睛,“龙”画得巧,“睛”点得妙,巧妙结合,相映成辉,创设出了“情深深,愁浓浓” 的情境。在这首词里,虽然写的是思亲,但是却没有出现思亲或相思之苦的语句,而是用了叙事的方式,表达出深深的思亲的愁苦。显的很沉重高雅。古诗词中以花喻人瘦的作品屡见不鲜。如“人与绿杨俱瘦”(宋无名氏《如梦令》),“人瘦也,比梅花、瘦几分?”(宋程垓《摊破江城子》),“天还知道,和天也瘦。”(秦观《水龙吟》)等等。但比较起来却均未及李清照本篇写得这样成功。原因是,这首词的比喻与全词的整体形象结合得十分紧密,比喻巧妙,极切合女词人的身份和情致,读之亲切。词的意境通过描述了重阳佳节作者把酒赏菊的情景,烘托了一种凄凉寂寥的氛围,表达了作者思念丈夫的寂寞与孤寂的心情。