2020—2021学年部编版必修上语文《赤壁赋》课件(48张)

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年部编版必修上语文《赤壁赋》课件(48张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-14 12:18:41 | ||

图片预览

文档简介

部编版高中语文必修上册-第七单元

第16课 《赤壁赋》

“一个不可救药的乐天派,一个伟大的人道主义者,一个百姓的朋友,一个大文豪,大书法家,创新的画家,造酒试验家,一个工程师,一个憎恨清教徒主义的人,一个瑜珈修行者,佛教徒,巨儒教育家,一个皇帝的秘书,酒仙,厚道的法官,一位在政治上专唱反调的人,一个月夜徘徊者,一个诗人,一个小丑。但是这还不足以道出苏东坡的全部。……” ——《苏东坡传·序》

林语堂曾这样评价过一位古人:

赤壁赋

第一课时

熟读、翻译并背诵全文;

合作学习,体会本文的情感变化和景、情、理水乳交融的特点;

理解文中对人生意义的讨论,揣摩体味作者旷达乐观的情怀。

教学目标

字子瞻,号东坡居士,谥号文忠,四川眉山人,北宋杰出的文学家,书画家,散文家、诗人。豪放派代表。与父苏洵(1009---1066) 、弟苏辙(1039--1112)并称“三苏”,同在“唐宋八大家”之列。在任地方长官期间,他关心民众疾苦,做了许多利民的好事,深受民众拥戴。苏轼的文学作品标志着北宋文学创作的最高成就。

作者简介

苏轼

1036-1101

20岁时,苏轼与弟弟苏辙一起随父苏洵离家进京,第二年兄弟二人都中了进士。当时的文坛领袖欧阳修读了21岁的苏轼所写的文章后说:“不觉汗出?。快哉,快哉!老夫当避路,放他出人头地也。可喜!可喜!”并预言未来文坛将属于苏轼。

作者简介

苏轼

1036-1101

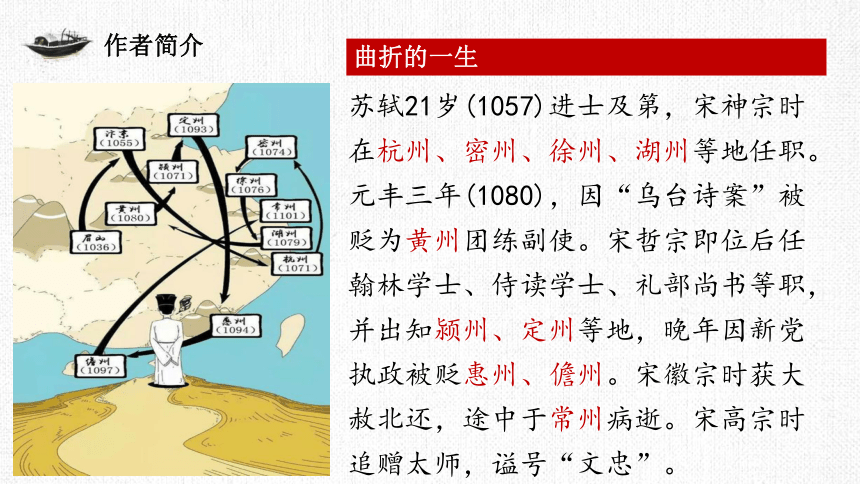

苏轼21岁(1057)进士及第,宋神宗时在杭州、密州、徐州、湖州等地任职。元丰三年(1080),因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。宋哲宗即位后任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知颍州、定州等地,晚年因新党执政被贬惠州、儋州。宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝。宋高宗时追赠太师,谥号“文忠”。

作者简介

曲折的一生

作者简介

心似已灰之木,

身如不系之舟。

问汝平生功业,

黄州惠州儋州。

自题金山画像

45岁

59岁

62岁

“三苏”“唐宋八大家”“欧阳修苏”

作者简介

多才的一生

文

诗

词

书

“苏黄”:苏轼、黄庭坚

“苏辛”:苏轼、辛弃疾

宋书法四大家:苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄,合称“苏黄米蔡”。

则“纵横恣肆”

则“清新豪健”

则“豪放旷达”

则“妩媚娟秀”

作者简介

①净洗铛,少著水,柴头罨烟焰不起。待他自熟莫催他,火候足时他自美。黄州好猪肉,价贱如泥土。贵者不肯吃,贫者不解煮,早晨起来打两碗,饱得自家君莫管。

——苏轼《猪肉颂》

②罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新。日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。

——苏轼《惠州一绝 食荔枝》

③“土人顿顿食薯芋,荐以熏鼠烧蝙蝠。”

——苏轼《闻子由瘦》

积极入世,忧国忧民,平生倾慕贾谊

作者简介

哲思的一生——作者的复杂思想

儒

佛

精通佛理,不计得失,常与僧人来往

儒家的积极入世态度与佛道的超然物外、与世无争的态度是矛盾的,但又奇妙地统一在苏轼身上。当儒家思想遭遇挫折时,苏轼却能峰回路转,在佛道二家思想中找到精神归宿。

道

好学老庄,齐万物,一死生,追求内心调和

文化常识

赋:介于诗、文之间的文体。重视辞藻、对偶、问答、铺排。

《赤壁赋》既保留了传统赋体那种诗的特质和情韵,同时又吸取了散文的笔调和手法,骈散结合。属于文赋。

⊙侧重于写景,托物言志,借景抒情。脱胎于《楚辞》,源于《荀子赋篇》。

1.始于两汉,体制铺排,称大赋。

2.魏晋南北朝行文骈俪,称骈赋。

3.唐朝则盛行声律和谐,称律赋。

4.宋朝因古文而趋散文化,称文赋。

有时虚设主客,通过主客问答的方式阐述观点。

5.明清因八股科举的制式,称股赋。

赋是我国古代的一种文体,兼具诗歌和散文的性质。其特点是“铺采螭文,体物写志”,侧重于写景,借景抒情。屈原为代表的“骚赋”,汉代为代表的“辞赋”,魏晋以后的“骈赋”,唐代又由骈体转为“律赋”,宋代以散文形式写,称为“文赋”。著名的有杜牧的《阿房宫赋》、欧阳修的《秋声赋》、苏轼的《赤壁赋》。苏轼的《赤壁赋》摆脱了魏晋时期铺陈浮华、罗列词藻的文风,紧紧围绕着自己的“志”,追求真情实景。这篇文章的景物描写虽然笔墨不多,但是意境创造真切情新,景物描写优美自然,抒发情感也真挚朴实。在创作风格达到炉火纯青程度,成了千古不朽的名作。

文化常识

赋

宋神宗元丰五年(1082),苏轼遭受政治迫害,被贬谪到黄州已经两年了。“长江绕廓知鱼美,好竹连山觉笋香”,水中的鲜鱼,山间的竹笋,江城的一切风物,都给政治失意的苏轼带来莫大的慰藉。这时,他曾站立在江边赤壁之上,眺望如画江山,唱出了“大江东去”的豪放歌声。他还在七月十六日一个幽静的夜晚,驾舟畅游于赤壁之下的长江水面,写下了千古名作《赤壁赋》。(两次游览黄州城外的赤鼻矶,写下了著名的词《念奴娇·赤壁怀古》及两篇赋,即《前赤壁赋》和《后赤壁赋》)

写作背景

宋神宗

写作背景

金 武元直 赤壁图

“苏东坡不仅是黄州自然美的发现者,而且也是黄州自然美的确定者和构建者。但是,事情的复杂性在于,自然美也可倒过来对人进行确定和构建。苏东坡成全了黄州,黄州也成全了苏东坡,这实在是一种相辅相成的有趣关系。 ——余秋雨《苏东坡突围》

品读正音

{0E3FDE45-AF77-4B5C-9715-49D594BDF05E}壬戌

桂棹

余音袅袅

幽壑

嫠妇

山川相缪

舳舻

愀然

旌旗

酾酒

横槊

渔樵

扁舟

匏樽

蜉蝣

无尽藏

狼籍

枕藉

rén xū

zhào

niǎo

hè

lí

liáo

zhú lú

qiǎo

shuò

páo

piān

fú yóu

shī

jīng

qiáo

zàng

jí

jiè

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉 ,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风, 而不知其所止; 飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

1、每月第一日叫“朔”。

2、每月第二日为“既朔”、“死魄”或“旁死魄”。

3、每月第三日为“哉生明”或“月出”。

4、每月第八日为“恒”或“上弦”。

5、每月第十四日“即望”。

6、每月第,十五日“望”。

7、每月第十六日“既望”或“生魄”、“哉生魄”。

8、每月第十七日“既生魄”。

9、每月第廿二、廿三日“下弦”。

10、每月第最后一天为“晦”或“即朔”。

文本解析—第一段

干支纪年法

留

换

调

在…之后,已经,过了

农历每月十五

介词结构后置

缓缓地

起

劝请

介词结构后置

互文修辞。两个动宾短语并列,翻译时动动相并,宾宾相合。诵歌明月之诗窈窕之章

小船

…的地方

往

笼

越过

形容江面旷远的样子

“凭” ,乘

形容词词尾,…的样子

驾

停止

道家认为成仙的人能升天

( )

定后

转折,却

顺承

译文

壬戌年秋天,七月十六日,我与友人在赤壁下泛舟游玩。清风阵阵拂来,水面波澜不起。举起酒杯向同伴劝酒,吟诵《明月》中“窈窕”这一章。不一会儿,明月从东山后升起,在斗宿与牛宿之间来回移动。白茫茫的水汽横贯江面,水光连着天际。放纵一片苇叶似的小船随意漂浮,越过浩瀚无垠的茫茫江面。浩浩淼淼好像乘风凌空而行,并不知道到哪里才会停栖,飘飘摇摇好像要离开尘世飘飞而起,羽化成仙进入仙境。

文本探究

清风徐来,水波不兴。

月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。

白露横江,水光接天。

万顷之茫然。

找出描写赤壁之景的句子,赏析。

清风和明月交织,露珠和水色辉映,幽雅而宁静,苍茫而朦胧,风月无边,秋景如画。

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉 ,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风, 而不知其所止; 飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

文本探究

根据赤壁之景划分本段层次。

点明时间、人物、地点。

月出前:写景—叙事

月出后,写景—叙事—抒怀

文本探究

“一切景语皆情语”,在这清幽朦胧的景色中,主人公心情如何?哪些词句最能直接传达这种泛舟秋江的心情?

“诵”“歌”

表现出泛舟秋江赏美景的愉悦;

“纵”

有听凭、随意的意思。主人公在茫无边际的江水中从流飘荡、任意东西。

“浩浩乎如冯虚御风,飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。”

作者写自己在辽阔江面上泛舟,仿佛在浩荡的太空中乘风飞行,毫无阻碍简直就要远离人世,飘飘升入仙界里去了,令人陶醉其中。

月白风清 水天相连

小结

时间、地点、人物、事件

清风徐来 水波不兴

景色1

活动 :举酒属客 诵歌

东山之上 斗牛之间

白露横江 水光接天

景色2

活动:纵 凌

感受:遗世独立 羽化登仙

情感基调 “乐”

叙事

主客夜游

泛舟赤壁

写景

月夜壮景如诗如画

抒怀

良辰

美景

乐事

赏心

七月既望

清风、明月

碧水、薄雾

荡舟、饮酒

知己、诵诗

悠然、逍遥

快乐、惬意

赤壁赋

第二课时

文本解析—第二段

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

修饰

语气助词

形作名,月光下的清波

逆流而上

主谓倒装

语气助词,舒缓语气

( )

定后

同声相应、唱和

循、依

像

使动,使…起舞

使动,使…哭泣

细丝

的

断

哭泣

倾诉

哀怨

眷恋

在

这时

喻心中美好的理想

译文

在这时喝酒喝得非常高兴,敲着船边唱起歌来。歌中唱到:“桂木船棹啊香兰船桨,击打着月光下的清波,在泛着月光的水面逆流而上。我的情思啊悠远茫茫,眺望思慕的人啊,却在天的另一方。”有会吹洞箫的客人,配着节奏为歌声伴和,洞箫的声音呜呜咽咽:有如哀怨有如思慕,既像啜泣也像倾诉,余音在江上回荡,像细丝一样连续不断。能使深谷中的蛟龙为之起舞,能使孤舟上的寡妇为之落泪。

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

文本探究

划分本段层次,体会所呈现的情感。

乐

悲

承上启下的过渡作用,情感上由乐转悲。

作者的歌声

客人的箫声

文本探究

赏析苏轼所唱之歌声。

“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”

高洁的品性

贤君明主

香草

美人

香草美人最早出自屈原《离骚》:

1、高洁的品质

2、圣明的君主

3、美好的理想

“其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。”

文本探究

赏析客人所吹之箫声。

化抽象为具体

比喻

夸张、想象

把洞箫悲咽低回的哀音表现的十分形象、真切

细弱悠长

感人肺腑

正面

侧面

苏子愀然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

疑问代词

文本解析—第三段

形作动

介宾前置

顺承

代箫声

这样悲凉

端正

名作状,向南

名作状,向西

名作状,向东

同“缭”,围绕

形容词词尾

茂盛的样子

这地方

受困

取独

介,被动

不是

…的地方

疑问语气助词,吗

当

代

形作动,攻破,攻占

名作动,攻下,攻占

名作动,东下,向东进军

遮蔽

本来

转折

名作动,捕鱼砍柴

水中的小块陆地

何况

名意动。以…为伴侣/朋友

并列

取独

目的连词,来

互相劝饮

在

的

一下子,很轻易地

寄托

在

修饰

判断句

携同

修饰,而

修饰

片刻

句中停顿

判断句

译文

我的神色也愁惨起来,整好衣襟坐端正,向客人问道:“箫声为什么这样哀怨呢?”客人回答:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,这不是曹公孟德的诗么?这里向西可以望到夏口,向东可以望到武昌,山河接壤连绵不绝,目力所及,一片郁郁苍苍。这不正是曹孟德被周瑜所围困的地方么?当初他攻陷荆州,夺得江陵,沿长江顺流东下,麾下的战船首尾相连延绵千里,旗子将天空全都蔽住,面对大江斟酒,横执长矛吟诗,本来是当世的一位英雄人物,然而现在又在哪里呢?何

译文

况我与你在江中的小洲打渔砍柴,以鱼虾为侣,以麋鹿为友,在江上驾着这一叶小舟,举起杯盏相互敬酒,如同蜉蝣置身于广阔的天地中,像沧海中的一粒粟米那样渺小。唉,哀叹我们的一生只是短暂的片刻,不由羡慕长江的没有穷尽。想要携同仙人携手遨游各地,与明月相拥而永存世间。知道这些不能一下子实现,只得将憾恨化为箫音,托寄在悲凉的秋风中罢了。”

英雄谢幕

自身渺小

人生短暂

理想难得

固一世之雄也,而今安在哉?

寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。

哀吾生之须臾,羡长江之无穷。

知不可乎骤得,托遗响于悲风。

文本探究

客人因何而悲?

悲

睹物(绘景)

思人(联想)

感怀(抒情)

明理(议论)

山川相缪,郁乎苍苍

酾酒临江,横槊赋诗

一世之雄,而今安在

生之须臾, 长江无穷

美人(贬谪)

箫声(悲凉)

其声呜呜,如怨如诉

怀望美人,渺渺远望

拓展延伸

体现人生短暂或英雄成为历史积淀的感慨的诗句:

陈子昂

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

许浑

英雄一去豪华尽,唯有青山似洛中。

苏轼

大江东去浪淘尽,千古风流人物。

辛弃疾

千古江山,英雄无觅孙仲谋处

杨慎

滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。

曹操

对酒当歌,

人生几何。

一主一客其实都是作者的独白,这些正是苏轼贬谪黄州后苦闷与迷惘的写照,只不过是借客人之口表达出来罢了。

这“四悲”只是客人的悲伤吗?

文本解析—第四、五段

针对客人的悲情,苏子是否产生了共鸣?

看看苏子是怎样从眼前的水月中获得人生的感悟去开导客人的

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭。是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

客喜而笑,洗盏更酌。肴核既尽,杯盘狼籍。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

文本解析—第四、五段

流逝的江水

这,代江水不停流淌的状态

那,代月亮时圆时缺的状态

转折

终究

发语词

表假设

发语词

已,停止

zēng,让步语气,乃、连、尚且、甚至

那么

只有

的

假如

即使

它

美景

这

大自然

享有

再

已经

修饰

已经

在

明亮

译文

我问道:“你可也知道这水与月?时间流逝就像这水,其实并没有真正逝去;时圆时缺的就像这月,终究没有增减。可见,从事物易变的一面看来,那么天地间万事万物时刻在变动,连一眨眼的工夫都不停止;而从事物不变的一面看来,万物同我们来说都是永恒的,又有什么可羡慕的呢?何况天地之间,万物各有主宰者,若不是自己应该拥有的,即使一分一毫也不能求取。只有江上的清风,以及山间的明月,听到便成了声音,进入眼帘便绘出形色,取得这

译文

些不会有人禁止,感受这些也不会有竭尽的忧虑。这是大自然恩赐的没有穷尽的宝藏,我和你可以共同享受。”

客人高兴地笑了,洗净酒杯重新饮酒。菜肴果品都已吃完,杯子盘子杂乱一片。大家互相枕着垫着睡在船上,不知不觉东方已经露出白色的曙光。

盖将自其变者而观之……自其不变者而观之

文本探究

针对客的悲情,苏子做了怎样的回答?

客亦知夫水与月乎?

而吾与子之所共适

面对秋江秋月,顺手拈来,以水与月设喻,融会古今

从变与不变的不同角度去看待消长、盈虚、得失(自然与生命的永恒与短暂)

豁达乐观,随遇而安

表现一个矛盾的苏轼:失意悲观中又保持豁达乐观,随遇而安的情怀

文本探究

听了苏子的回答,客有何反应?

客喜而笑

满面春风,换去愁颜

思考归纳

作者思路怎样,全文以什么为线索?

感情线索

乐——悲——乐

时间线索

月初出——东方既白

叙事线索

夜游——听曲——主问客答——主辩——客喜

思考归纳

本文突出的意象是什么?该意象又是如何运用于文中的?

现实中

柔和之美——欣赏风月

实

历史中

苍凉之意——凭吊古人

虚

哲理中

人生须臾——体悟人生

虚

课文总结

赤 壁 赋

苏轼

一个集儒释道于一身的矛盾的苏轼

景

情

理

情因景生

景以情显

移情于理

月夜泛舟之乐

客吹洞箫之悲

感叹人生之悲

释然生命之乐

景、情、理融于一体

散体文赋

艺术

特色

主客问答

是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。二客从予过黄泥之坂。霜露既降,木叶尽脱, 人影在地,仰见明月,顾而乐之,行歌相答。

已而叹曰:“有客无酒,有酒无肴,月白风清,如此良夜何!”客曰:“今者薄暮,举网得鱼,巨口细鳞,状如松江之鲈。顾安所得酒 乎?”归而谋诸妇。妇曰:“我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之需。”

于是携酒与鱼,复 游于赤壁之下。江流有声,断岸千尺;山高月小,水落石出。曾日月之几何,而江山不可复 识矣。予乃摄衣而上,履巉岩,披蒙茸,踞虎豹,登虬龙,攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽 宫。盖二客不能从焉。划然长啸,草木震动,山鸣谷应,风起水涌。予亦悄然而悲,肃然而 恐,凛乎其不可留也。反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。时夜将半,四顾寂寥。适有 孤鹤,横江东来。翅如车轮,玄裳缟衣,戛然长鸣,掠予舟而西也。

须臾客去,予亦就睡。梦一道士,羽衣蹁跹,过临皋之下,揖予而言曰:“赤壁之游乐 乎?”问其姓名,俯而不答。“呜呼!噫嘻!我知之矣。畴昔之夜,飞鸣而过我者,非子也 邪?”道士顾笑,予亦惊寤。开户视之,不见其处。

后赤壁赋 (苏轼)

拓展阅读

《后赤壁赋》是《前赤壁赋》的续篇,也可以说是姐妹篇。前赋主要是谈玄说理,后赋却是以叙事写景为主;前赋描写的是初秋的江上夜景,后赋则主要写江岸上的活动,时间也移至孟冬;

两篇文章均以“赋”这种文体写记游散文,一样的赤壁景色,境界却不相同,然而又都具诗情画意。前赋是“清风徐来,水波不兴”、“白露横江,水光接天 ”,后赋则是“江流有声,断岸千尺,山高月小,水落石出”。不同季节的山水特征,在苏轼笔下都得到了生动、逼真的反映,都给人以壮阔而自然的美的享受。

苏轼与《前后赤壁赋》

《赤壁赋》写于苏政治上失意,行动上不自由,生活贫困,心情极其苦闷的时期。在沉重的精神压力下,苏内心产生了深刻的变化,他开始比以往任何时候更加感慨世事的纷扰和虚无,他哀叹人生如梦,他渴望从那唯一不变而又与世事无关的江上清风、山间明月中,求得慰藉和超脱。在黄州的四年,他过着清苦恬淡的生活,与和尚为友,同渔樵杂处置地耕田,种桑养牛。

然而,苏轼毕竟是一个胸怀旷达,政治上有抱负的人。他想从佛老思想中寻求慰藉,寄情山水,幻想出世。可是,他终究未能超脱也不甘超脱。黄州的山水勾起了他对古人的怀念,他触景生情,倾吐了自己对曾经大显身手、建功立业的历史人物崇敬、颂扬的感情,同时也流露了自己治世立业的壮志。

《赤壁赋》表现的是一个怎样的苏轼?

思考归纳

苏轼对赤壁情有独钟的原因是什么?

赤壁的秀美可以抚慰灵魂。

寻求人生的平衡点。也就是所说的“达则兼济天下,穷则独善其身”。

寄托自己对英雄业绩的向往和惆怅。

气度的宽宏,曹操虽败仍不失英雄风范,苏轼虽处境艰难仍心怀壮志。

结 束

第16课 《赤壁赋》

“一个不可救药的乐天派,一个伟大的人道主义者,一个百姓的朋友,一个大文豪,大书法家,创新的画家,造酒试验家,一个工程师,一个憎恨清教徒主义的人,一个瑜珈修行者,佛教徒,巨儒教育家,一个皇帝的秘书,酒仙,厚道的法官,一位在政治上专唱反调的人,一个月夜徘徊者,一个诗人,一个小丑。但是这还不足以道出苏东坡的全部。……” ——《苏东坡传·序》

林语堂曾这样评价过一位古人:

赤壁赋

第一课时

熟读、翻译并背诵全文;

合作学习,体会本文的情感变化和景、情、理水乳交融的特点;

理解文中对人生意义的讨论,揣摩体味作者旷达乐观的情怀。

教学目标

字子瞻,号东坡居士,谥号文忠,四川眉山人,北宋杰出的文学家,书画家,散文家、诗人。豪放派代表。与父苏洵(1009---1066) 、弟苏辙(1039--1112)并称“三苏”,同在“唐宋八大家”之列。在任地方长官期间,他关心民众疾苦,做了许多利民的好事,深受民众拥戴。苏轼的文学作品标志着北宋文学创作的最高成就。

作者简介

苏轼

1036-1101

20岁时,苏轼与弟弟苏辙一起随父苏洵离家进京,第二年兄弟二人都中了进士。当时的文坛领袖欧阳修读了21岁的苏轼所写的文章后说:“不觉汗出?。快哉,快哉!老夫当避路,放他出人头地也。可喜!可喜!”并预言未来文坛将属于苏轼。

作者简介

苏轼

1036-1101

苏轼21岁(1057)进士及第,宋神宗时在杭州、密州、徐州、湖州等地任职。元丰三年(1080),因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。宋哲宗即位后任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知颍州、定州等地,晚年因新党执政被贬惠州、儋州。宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝。宋高宗时追赠太师,谥号“文忠”。

作者简介

曲折的一生

作者简介

心似已灰之木,

身如不系之舟。

问汝平生功业,

黄州惠州儋州。

自题金山画像

45岁

59岁

62岁

“三苏”“唐宋八大家”“欧阳修苏”

作者简介

多才的一生

文

诗

词

书

“苏黄”:苏轼、黄庭坚

“苏辛”:苏轼、辛弃疾

宋书法四大家:苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄,合称“苏黄米蔡”。

则“纵横恣肆”

则“清新豪健”

则“豪放旷达”

则“妩媚娟秀”

作者简介

①净洗铛,少著水,柴头罨烟焰不起。待他自熟莫催他,火候足时他自美。黄州好猪肉,价贱如泥土。贵者不肯吃,贫者不解煮,早晨起来打两碗,饱得自家君莫管。

——苏轼《猪肉颂》

②罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新。日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。

——苏轼《惠州一绝 食荔枝》

③“土人顿顿食薯芋,荐以熏鼠烧蝙蝠。”

——苏轼《闻子由瘦》

积极入世,忧国忧民,平生倾慕贾谊

作者简介

哲思的一生——作者的复杂思想

儒

佛

精通佛理,不计得失,常与僧人来往

儒家的积极入世态度与佛道的超然物外、与世无争的态度是矛盾的,但又奇妙地统一在苏轼身上。当儒家思想遭遇挫折时,苏轼却能峰回路转,在佛道二家思想中找到精神归宿。

道

好学老庄,齐万物,一死生,追求内心调和

文化常识

赋:介于诗、文之间的文体。重视辞藻、对偶、问答、铺排。

《赤壁赋》既保留了传统赋体那种诗的特质和情韵,同时又吸取了散文的笔调和手法,骈散结合。属于文赋。

⊙侧重于写景,托物言志,借景抒情。脱胎于《楚辞》,源于《荀子赋篇》。

1.始于两汉,体制铺排,称大赋。

2.魏晋南北朝行文骈俪,称骈赋。

3.唐朝则盛行声律和谐,称律赋。

4.宋朝因古文而趋散文化,称文赋。

有时虚设主客,通过主客问答的方式阐述观点。

5.明清因八股科举的制式,称股赋。

赋是我国古代的一种文体,兼具诗歌和散文的性质。其特点是“铺采螭文,体物写志”,侧重于写景,借景抒情。屈原为代表的“骚赋”,汉代为代表的“辞赋”,魏晋以后的“骈赋”,唐代又由骈体转为“律赋”,宋代以散文形式写,称为“文赋”。著名的有杜牧的《阿房宫赋》、欧阳修的《秋声赋》、苏轼的《赤壁赋》。苏轼的《赤壁赋》摆脱了魏晋时期铺陈浮华、罗列词藻的文风,紧紧围绕着自己的“志”,追求真情实景。这篇文章的景物描写虽然笔墨不多,但是意境创造真切情新,景物描写优美自然,抒发情感也真挚朴实。在创作风格达到炉火纯青程度,成了千古不朽的名作。

文化常识

赋

宋神宗元丰五年(1082),苏轼遭受政治迫害,被贬谪到黄州已经两年了。“长江绕廓知鱼美,好竹连山觉笋香”,水中的鲜鱼,山间的竹笋,江城的一切风物,都给政治失意的苏轼带来莫大的慰藉。这时,他曾站立在江边赤壁之上,眺望如画江山,唱出了“大江东去”的豪放歌声。他还在七月十六日一个幽静的夜晚,驾舟畅游于赤壁之下的长江水面,写下了千古名作《赤壁赋》。(两次游览黄州城外的赤鼻矶,写下了著名的词《念奴娇·赤壁怀古》及两篇赋,即《前赤壁赋》和《后赤壁赋》)

写作背景

宋神宗

写作背景

金 武元直 赤壁图

“苏东坡不仅是黄州自然美的发现者,而且也是黄州自然美的确定者和构建者。但是,事情的复杂性在于,自然美也可倒过来对人进行确定和构建。苏东坡成全了黄州,黄州也成全了苏东坡,这实在是一种相辅相成的有趣关系。 ——余秋雨《苏东坡突围》

品读正音

{0E3FDE45-AF77-4B5C-9715-49D594BDF05E}壬戌

桂棹

余音袅袅

幽壑

嫠妇

山川相缪

舳舻

愀然

旌旗

酾酒

横槊

渔樵

扁舟

匏樽

蜉蝣

无尽藏

狼籍

枕藉

rén xū

zhào

niǎo

hè

lí

liáo

zhú lú

qiǎo

shuò

páo

piān

fú yóu

shī

jīng

qiáo

zàng

jí

jiè

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉 ,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风, 而不知其所止; 飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

1、每月第一日叫“朔”。

2、每月第二日为“既朔”、“死魄”或“旁死魄”。

3、每月第三日为“哉生明”或“月出”。

4、每月第八日为“恒”或“上弦”。

5、每月第十四日“即望”。

6、每月第,十五日“望”。

7、每月第十六日“既望”或“生魄”、“哉生魄”。

8、每月第十七日“既生魄”。

9、每月第廿二、廿三日“下弦”。

10、每月第最后一天为“晦”或“即朔”。

文本解析—第一段

干支纪年法

留

换

调

在…之后,已经,过了

农历每月十五

介词结构后置

缓缓地

起

劝请

介词结构后置

互文修辞。两个动宾短语并列,翻译时动动相并,宾宾相合。诵歌明月之诗窈窕之章

小船

…的地方

往

笼

越过

形容江面旷远的样子

“凭” ,乘

形容词词尾,…的样子

驾

停止

道家认为成仙的人能升天

( )

定后

转折,却

顺承

译文

壬戌年秋天,七月十六日,我与友人在赤壁下泛舟游玩。清风阵阵拂来,水面波澜不起。举起酒杯向同伴劝酒,吟诵《明月》中“窈窕”这一章。不一会儿,明月从东山后升起,在斗宿与牛宿之间来回移动。白茫茫的水汽横贯江面,水光连着天际。放纵一片苇叶似的小船随意漂浮,越过浩瀚无垠的茫茫江面。浩浩淼淼好像乘风凌空而行,并不知道到哪里才会停栖,飘飘摇摇好像要离开尘世飘飞而起,羽化成仙进入仙境。

文本探究

清风徐来,水波不兴。

月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。

白露横江,水光接天。

万顷之茫然。

找出描写赤壁之景的句子,赏析。

清风和明月交织,露珠和水色辉映,幽雅而宁静,苍茫而朦胧,风月无边,秋景如画。

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉 ,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风, 而不知其所止; 飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

文本探究

根据赤壁之景划分本段层次。

点明时间、人物、地点。

月出前:写景—叙事

月出后,写景—叙事—抒怀

文本探究

“一切景语皆情语”,在这清幽朦胧的景色中,主人公心情如何?哪些词句最能直接传达这种泛舟秋江的心情?

“诵”“歌”

表现出泛舟秋江赏美景的愉悦;

“纵”

有听凭、随意的意思。主人公在茫无边际的江水中从流飘荡、任意东西。

“浩浩乎如冯虚御风,飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。”

作者写自己在辽阔江面上泛舟,仿佛在浩荡的太空中乘风飞行,毫无阻碍简直就要远离人世,飘飘升入仙界里去了,令人陶醉其中。

月白风清 水天相连

小结

时间、地点、人物、事件

清风徐来 水波不兴

景色1

活动 :举酒属客 诵歌

东山之上 斗牛之间

白露横江 水光接天

景色2

活动:纵 凌

感受:遗世独立 羽化登仙

情感基调 “乐”

叙事

主客夜游

泛舟赤壁

写景

月夜壮景如诗如画

抒怀

良辰

美景

乐事

赏心

七月既望

清风、明月

碧水、薄雾

荡舟、饮酒

知己、诵诗

悠然、逍遥

快乐、惬意

赤壁赋

第二课时

文本解析—第二段

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

修饰

语气助词

形作名,月光下的清波

逆流而上

主谓倒装

语气助词,舒缓语气

( )

定后

同声相应、唱和

循、依

像

使动,使…起舞

使动,使…哭泣

细丝

的

断

哭泣

倾诉

哀怨

眷恋

在

这时

喻心中美好的理想

译文

在这时喝酒喝得非常高兴,敲着船边唱起歌来。歌中唱到:“桂木船棹啊香兰船桨,击打着月光下的清波,在泛着月光的水面逆流而上。我的情思啊悠远茫茫,眺望思慕的人啊,却在天的另一方。”有会吹洞箫的客人,配着节奏为歌声伴和,洞箫的声音呜呜咽咽:有如哀怨有如思慕,既像啜泣也像倾诉,余音在江上回荡,像细丝一样连续不断。能使深谷中的蛟龙为之起舞,能使孤舟上的寡妇为之落泪。

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

文本探究

划分本段层次,体会所呈现的情感。

乐

悲

承上启下的过渡作用,情感上由乐转悲。

作者的歌声

客人的箫声

文本探究

赏析苏轼所唱之歌声。

“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”

高洁的品性

贤君明主

香草

美人

香草美人最早出自屈原《离骚》:

1、高洁的品质

2、圣明的君主

3、美好的理想

“其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。”

文本探究

赏析客人所吹之箫声。

化抽象为具体

比喻

夸张、想象

把洞箫悲咽低回的哀音表现的十分形象、真切

细弱悠长

感人肺腑

正面

侧面

苏子愀然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

疑问代词

文本解析—第三段

形作动

介宾前置

顺承

代箫声

这样悲凉

端正

名作状,向南

名作状,向西

名作状,向东

同“缭”,围绕

形容词词尾

茂盛的样子

这地方

受困

取独

介,被动

不是

…的地方

疑问语气助词,吗

当

代

形作动,攻破,攻占

名作动,攻下,攻占

名作动,东下,向东进军

遮蔽

本来

转折

名作动,捕鱼砍柴

水中的小块陆地

何况

名意动。以…为伴侣/朋友

并列

取独

目的连词,来

互相劝饮

在

的

一下子,很轻易地

寄托

在

修饰

判断句

携同

修饰,而

修饰

片刻

句中停顿

判断句

译文

我的神色也愁惨起来,整好衣襟坐端正,向客人问道:“箫声为什么这样哀怨呢?”客人回答:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,这不是曹公孟德的诗么?这里向西可以望到夏口,向东可以望到武昌,山河接壤连绵不绝,目力所及,一片郁郁苍苍。这不正是曹孟德被周瑜所围困的地方么?当初他攻陷荆州,夺得江陵,沿长江顺流东下,麾下的战船首尾相连延绵千里,旗子将天空全都蔽住,面对大江斟酒,横执长矛吟诗,本来是当世的一位英雄人物,然而现在又在哪里呢?何

译文

况我与你在江中的小洲打渔砍柴,以鱼虾为侣,以麋鹿为友,在江上驾着这一叶小舟,举起杯盏相互敬酒,如同蜉蝣置身于广阔的天地中,像沧海中的一粒粟米那样渺小。唉,哀叹我们的一生只是短暂的片刻,不由羡慕长江的没有穷尽。想要携同仙人携手遨游各地,与明月相拥而永存世间。知道这些不能一下子实现,只得将憾恨化为箫音,托寄在悲凉的秋风中罢了。”

英雄谢幕

自身渺小

人生短暂

理想难得

固一世之雄也,而今安在哉?

寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。

哀吾生之须臾,羡长江之无穷。

知不可乎骤得,托遗响于悲风。

文本探究

客人因何而悲?

悲

睹物(绘景)

思人(联想)

感怀(抒情)

明理(议论)

山川相缪,郁乎苍苍

酾酒临江,横槊赋诗

一世之雄,而今安在

生之须臾, 长江无穷

美人(贬谪)

箫声(悲凉)

其声呜呜,如怨如诉

怀望美人,渺渺远望

拓展延伸

体现人生短暂或英雄成为历史积淀的感慨的诗句:

陈子昂

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

许浑

英雄一去豪华尽,唯有青山似洛中。

苏轼

大江东去浪淘尽,千古风流人物。

辛弃疾

千古江山,英雄无觅孙仲谋处

杨慎

滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。

曹操

对酒当歌,

人生几何。

一主一客其实都是作者的独白,这些正是苏轼贬谪黄州后苦闷与迷惘的写照,只不过是借客人之口表达出来罢了。

这“四悲”只是客人的悲伤吗?

文本解析—第四、五段

针对客人的悲情,苏子是否产生了共鸣?

看看苏子是怎样从眼前的水月中获得人生的感悟去开导客人的

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭。是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

客喜而笑,洗盏更酌。肴核既尽,杯盘狼籍。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

文本解析—第四、五段

流逝的江水

这,代江水不停流淌的状态

那,代月亮时圆时缺的状态

转折

终究

发语词

表假设

发语词

已,停止

zēng,让步语气,乃、连、尚且、甚至

那么

只有

的

假如

即使

它

美景

这

大自然

享有

再

已经

修饰

已经

在

明亮

译文

我问道:“你可也知道这水与月?时间流逝就像这水,其实并没有真正逝去;时圆时缺的就像这月,终究没有增减。可见,从事物易变的一面看来,那么天地间万事万物时刻在变动,连一眨眼的工夫都不停止;而从事物不变的一面看来,万物同我们来说都是永恒的,又有什么可羡慕的呢?何况天地之间,万物各有主宰者,若不是自己应该拥有的,即使一分一毫也不能求取。只有江上的清风,以及山间的明月,听到便成了声音,进入眼帘便绘出形色,取得这

译文

些不会有人禁止,感受这些也不会有竭尽的忧虑。这是大自然恩赐的没有穷尽的宝藏,我和你可以共同享受。”

客人高兴地笑了,洗净酒杯重新饮酒。菜肴果品都已吃完,杯子盘子杂乱一片。大家互相枕着垫着睡在船上,不知不觉东方已经露出白色的曙光。

盖将自其变者而观之……自其不变者而观之

文本探究

针对客的悲情,苏子做了怎样的回答?

客亦知夫水与月乎?

而吾与子之所共适

面对秋江秋月,顺手拈来,以水与月设喻,融会古今

从变与不变的不同角度去看待消长、盈虚、得失(自然与生命的永恒与短暂)

豁达乐观,随遇而安

表现一个矛盾的苏轼:失意悲观中又保持豁达乐观,随遇而安的情怀

文本探究

听了苏子的回答,客有何反应?

客喜而笑

满面春风,换去愁颜

思考归纳

作者思路怎样,全文以什么为线索?

感情线索

乐——悲——乐

时间线索

月初出——东方既白

叙事线索

夜游——听曲——主问客答——主辩——客喜

思考归纳

本文突出的意象是什么?该意象又是如何运用于文中的?

现实中

柔和之美——欣赏风月

实

历史中

苍凉之意——凭吊古人

虚

哲理中

人生须臾——体悟人生

虚

课文总结

赤 壁 赋

苏轼

一个集儒释道于一身的矛盾的苏轼

景

情

理

情因景生

景以情显

移情于理

月夜泛舟之乐

客吹洞箫之悲

感叹人生之悲

释然生命之乐

景、情、理融于一体

散体文赋

艺术

特色

主客问答

是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。二客从予过黄泥之坂。霜露既降,木叶尽脱, 人影在地,仰见明月,顾而乐之,行歌相答。

已而叹曰:“有客无酒,有酒无肴,月白风清,如此良夜何!”客曰:“今者薄暮,举网得鱼,巨口细鳞,状如松江之鲈。顾安所得酒 乎?”归而谋诸妇。妇曰:“我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之需。”

于是携酒与鱼,复 游于赤壁之下。江流有声,断岸千尺;山高月小,水落石出。曾日月之几何,而江山不可复 识矣。予乃摄衣而上,履巉岩,披蒙茸,踞虎豹,登虬龙,攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽 宫。盖二客不能从焉。划然长啸,草木震动,山鸣谷应,风起水涌。予亦悄然而悲,肃然而 恐,凛乎其不可留也。反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。时夜将半,四顾寂寥。适有 孤鹤,横江东来。翅如车轮,玄裳缟衣,戛然长鸣,掠予舟而西也。

须臾客去,予亦就睡。梦一道士,羽衣蹁跹,过临皋之下,揖予而言曰:“赤壁之游乐 乎?”问其姓名,俯而不答。“呜呼!噫嘻!我知之矣。畴昔之夜,飞鸣而过我者,非子也 邪?”道士顾笑,予亦惊寤。开户视之,不见其处。

后赤壁赋 (苏轼)

拓展阅读

《后赤壁赋》是《前赤壁赋》的续篇,也可以说是姐妹篇。前赋主要是谈玄说理,后赋却是以叙事写景为主;前赋描写的是初秋的江上夜景,后赋则主要写江岸上的活动,时间也移至孟冬;

两篇文章均以“赋”这种文体写记游散文,一样的赤壁景色,境界却不相同,然而又都具诗情画意。前赋是“清风徐来,水波不兴”、“白露横江,水光接天 ”,后赋则是“江流有声,断岸千尺,山高月小,水落石出”。不同季节的山水特征,在苏轼笔下都得到了生动、逼真的反映,都给人以壮阔而自然的美的享受。

苏轼与《前后赤壁赋》

《赤壁赋》写于苏政治上失意,行动上不自由,生活贫困,心情极其苦闷的时期。在沉重的精神压力下,苏内心产生了深刻的变化,他开始比以往任何时候更加感慨世事的纷扰和虚无,他哀叹人生如梦,他渴望从那唯一不变而又与世事无关的江上清风、山间明月中,求得慰藉和超脱。在黄州的四年,他过着清苦恬淡的生活,与和尚为友,同渔樵杂处置地耕田,种桑养牛。

然而,苏轼毕竟是一个胸怀旷达,政治上有抱负的人。他想从佛老思想中寻求慰藉,寄情山水,幻想出世。可是,他终究未能超脱也不甘超脱。黄州的山水勾起了他对古人的怀念,他触景生情,倾吐了自己对曾经大显身手、建功立业的历史人物崇敬、颂扬的感情,同时也流露了自己治世立业的壮志。

《赤壁赋》表现的是一个怎样的苏轼?

思考归纳

苏轼对赤壁情有独钟的原因是什么?

赤壁的秀美可以抚慰灵魂。

寻求人生的平衡点。也就是所说的“达则兼济天下,穷则独善其身”。

寄托自己对英雄业绩的向往和惆怅。

气度的宽宏,曹操虽败仍不失英雄风范,苏轼虽处境艰难仍心怀壮志。

结 束

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读