2020—2021学年统编版必修下册 5.《雷雨》课件26张

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年统编版必修下册 5.《雷雨》课件26张 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 983.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

-1-

-2-

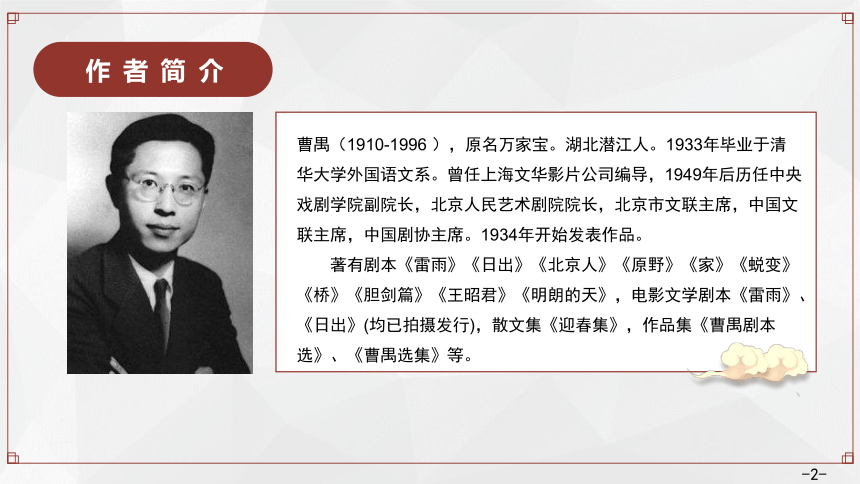

曹禺(1910-1996 ),原名万家宝。湖北潜江人。1933年毕业于清华大学外国语文系。曾任上海文华影片公司编导,1949年后历任中央戏剧学院副院长,北京人民艺术剧院院长,北京市文联主席,中国文联主席,中国剧协主席。1934年开始发表作品。

著有剧本《雷雨》《日出》《北京人》《原野》《家》《蜕变》《桥》《胆剑篇》《王昭君》《明朗的天》,电影文学剧本《雷雨》、《日出》(均已拍摄发行),散文集《迎春集》,作品集《曹禺剧本选》、《曹禺选集》等。

作者简介

-3-

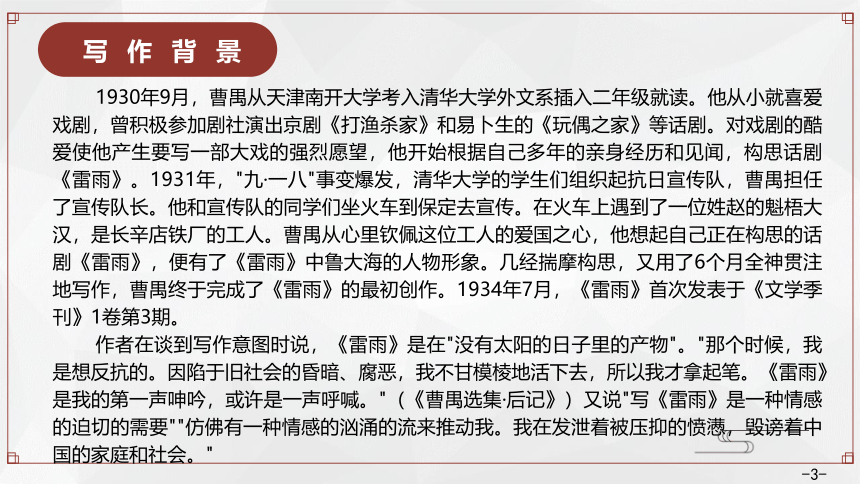

写作背景

1930年9月,曹禺从天津南开大学考入清华大学外文系插入二年级就读。他从小就喜爱戏剧,曾积极参加剧社演出京剧《打渔杀家》和易卜生的《玩偶之家》等话剧。对戏剧的酷爱使他产生要写一部大戏的强烈愿望,他开始根据自己多年的亲身经历和见闻,构思话剧《雷雨》。1931年,"九·一八"事变爆发,清华大学的学生们组织起抗日宣传队,曹禺担任了宣传队长。他和宣传队的同学们坐火车到保定去宣传。在火车上遇到了一位姓赵的魁梧大汉,是长辛店铁厂的工人。曹禺从心里钦佩这位工人的爱国之心,他想起自己正在构思的话剧《雷雨》,便有了《雷雨》中鲁大海的人物形象。几经揣摩构思,又用了6个月全神贯注地写作,曹禺终于完成了《雷雨》的最初创作。1934年7月,《雷雨》首次发表于《文学季刊》1卷第3期。

作者在谈到写作意图时说,《雷雨》是在"没有太阳的日子里的产物"。"那个时候,我是想反抗的。因陷于旧社会的昏暗、腐恶,我不甘模棱地活下去,所以我才拿起笔。《雷雨》是我的第一声呻吟,或许是一声呼喊。"(《曹禺选集·后记》)又说"写《雷雨》是一种情感的迫切的需要""仿佛有一种情感的汹涌的流来推动我。我在发泄着被压抑的愤懑,毁谤着中国的家庭和社会。"

-4-

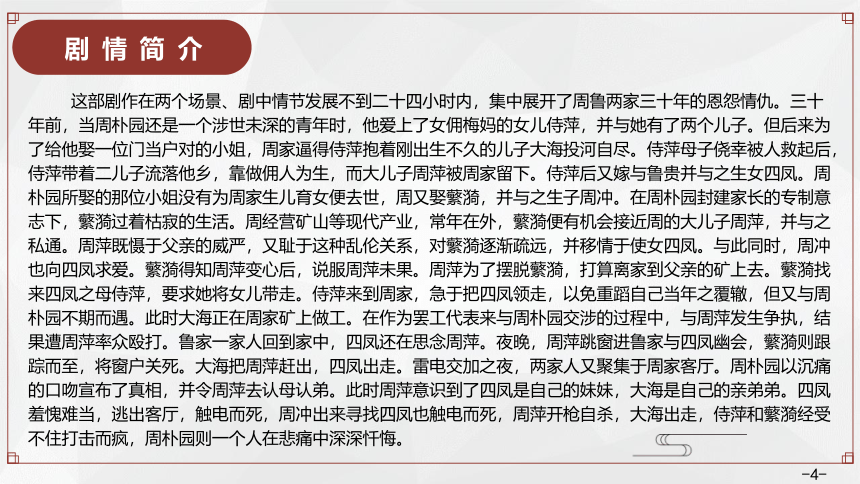

这部剧作在两个场景、剧中情节发展不到二十四小时内,集中展开了周鲁两家三十年的恩怨情仇。三十年前,当周朴园还是一个涉世未深的青年时,他爱上了女佣梅妈的女儿侍萍,并与她有了两个儿子。但后来为了给他娶一位门当户对的小姐,周家逼得侍萍抱着刚出生不久的儿子大海投河自尽。侍萍母子侥幸被人救起后,侍萍带着二儿子流落他乡,靠做佣人为生,而大儿子周萍被周家留下。侍萍后又嫁与鲁贵并与之生女四凤。周朴园所娶的那位小姐没有为周家生儿育女便去世,周又娶蘩漪,并与之生子周冲。在周朴园封建家长的专制意志下,蘩漪过着枯寂的生活。周经营矿山等现代产业,常年在外,蘩漪便有机会接近周的大儿子周萍,并与之私通。周萍既慑于父亲的威严,又耻于这种乱伦关系,对蘩漪逐渐疏远,并移情于使女四凤。与此同时,周冲也向四凤求爱。蘩漪得知周萍变心后,说服周萍未果。周萍为了摆脱蘩漪,打算离家到父亲的矿上去。蘩漪找来四凤之母侍萍,要求她将女儿带走。侍萍来到周家,急于把四凤领走,以免重蹈自己当年之覆辙,但又与周朴园不期而遇。此时大海正在周家矿上做工。在作为罢工代表来与周朴园交涉的过程中,与周萍发生争执,结果遭周萍率众殴打。鲁家一家人回到家中,四凤还在思念周萍。夜晚,周萍跳窗进鲁家与四凤幽会,蘩漪则跟踪而至,将窗户关死。大海把周萍赶出,四凤出走。雷电交加之夜,两家人又聚集于周家客厅。周朴园以沉痛的口吻宣布了真相,并令周萍去认母认弟。此时周萍意识到了四凤是自己的妹妹,大海是自己的亲弟弟。四凤羞愧难当,逃出客厅,触电而死,周冲出来寻找四凤也触电而死,周萍开枪自杀,大海出走,侍萍和蘩漪经受不住打击而疯,周朴园则一个人在悲痛中深深忏悔。

剧情简介

-5-

-6-

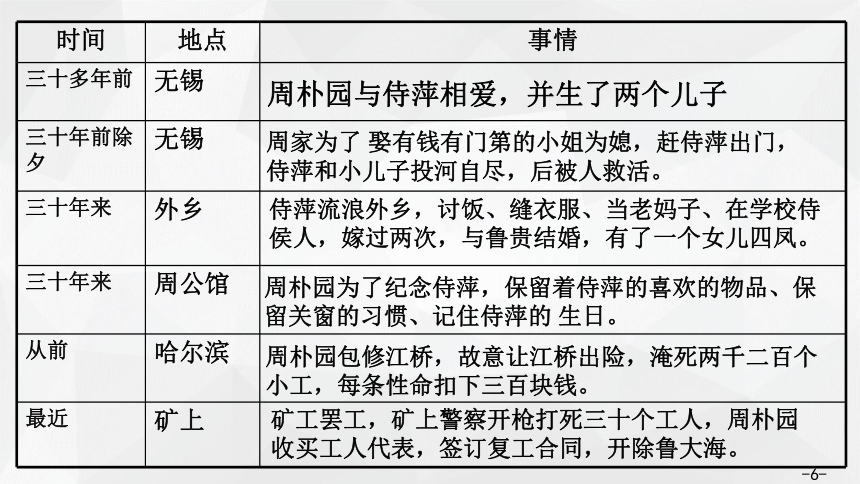

时间

地点

事情

三十多年前

无锡

三十年前除夕

无锡

三十年来

外乡

三十年来

周公馆

从前

哈尔滨

最近

矿上

周家为了 娶有钱有门第的小姐为媳,赶侍萍出门,侍萍和小儿子投河自尽,后被人救活。

侍萍流浪外乡,讨饭、缝衣服、当老妈子、在学校侍侯人,嫁过两次,与鲁贵结婚,有了一个女儿四凤。

周朴园为了纪念侍萍,保留着侍萍的喜欢的物品、保留关窗的习惯、记住侍萍的 生日。

周朴园包修江桥,故意让江桥出险,淹死两千二百个小工,每条性命扣下三百块钱。

矿工罢工,矿上警察开枪打死三十个工人,周朴园收买工人代表,签订复工合同,开除鲁大海。

周朴园与侍萍相爱,并生了两个儿子

-7-

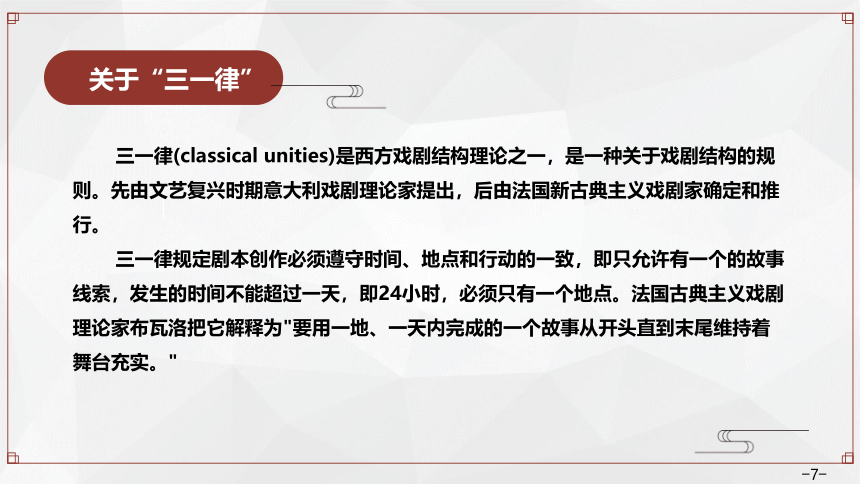

关于“三一律”

三一律(classical unities)是西方戏剧结构理论之一,是一种关于戏剧结构的规则。先由文艺复兴时期意大利戏剧理论家提出,后由法国新古典主义戏剧家确定和推行。

三一律规定剧本创作必须遵守时间、地点和行动的一致,即只允许有一个的故事线索,发生的时间不能超过一天,即24小时,必须只有一个地点。法国古典主义戏剧理论家布瓦洛把它解释为"要用一地、一天内完成的一个故事从开头直到末尾维持着舞台充实。"

-8-

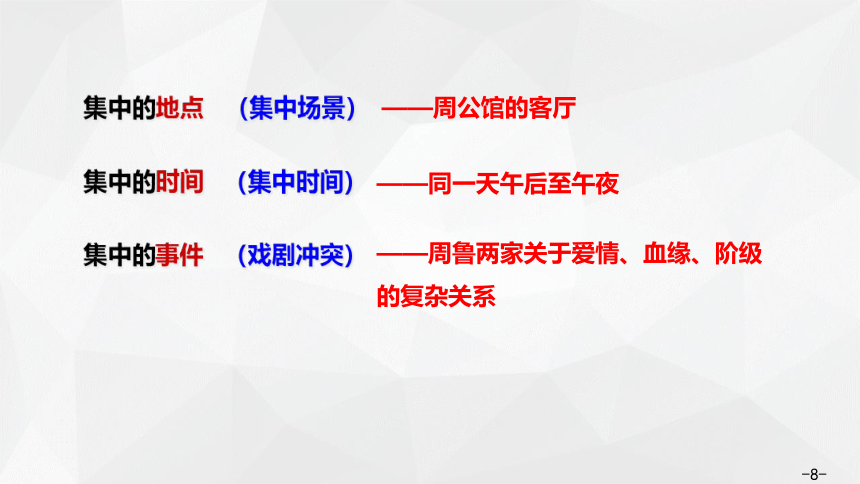

(集中场景)

(集中时间)

(戏剧冲突)

集中的地点

集中的时间

集中的事件

——周公馆的客厅

——同一天午后至午夜

——周鲁两家关于爱情、血缘、阶级的复杂关系

-9-

-10-

一、潜台词分析

潜台词是指在某一话语的背后,所隐藏着的那些没有直接、明白表达出来的意思;或者说,潜台词就是"话中话所含有的意思"。

哈姆雷特:母亲,有什么事情?

王 后:哈姆雷特,你把你父亲大大得罪了

哈姆雷特:母亲,你把我父亲大大的得罪了

王 后:好了,好了,你的回答真是瞎扯

哈姆雷特:得了得了,你的问话别有居心

王 后:怎么了,哈姆雷特

哈姆雷特:什么又怎么了

王 后:你忘了是我_

哈姆雷特:我没有忘,没有!你是皇后,你丈夫弟弟的妻子。我真但愿你不是我的母亲。

王 后:好,我去叫会说话的跟你说

哈姆雷特:来来,你坐下来,你不许动。我要在你面前竖一面镜子叫你看一看你的内心的最深处。

-11-

上下文语境

舞台说明

标 点

句 式

修辞(重复)

语言逻辑(矛盾)

语 气

重 音

……

台 词

言外之意

真实意图

人物性格

潜台词分析(一) ?

鲁侍萍 可是她不是小姐,她也不贤惠,并且听说是不大规矩的。

( “她要是小姐怎么会有如此悲惨的遭遇?”

“你何必如此虚伪?” )

周朴园 (汗涔涔地)哦。

鲁侍萍 她不是小姐,她是无锡周公馆梅妈的女儿,她叫侍萍。

周朴园 (抬起头来)你姓什么?

(“你怎么知道得这么多?”“你怎么知道得这么清楚?”“你怎么知道的,难道你就是她?”)

鲁侍萍 我姓鲁,老爷。

周朴园 那个小孩呢?

鲁侍萍 也活着。

周朴园 (忽然立起)你是谁?

(你和她是什么关系?你是干什么的?你怎么知道的这么清楚?…… )

鲁侍萍 我是这儿四风的妈,老爷。

周朴园 哦。

潜台词分析(二)

鲁侍萍 老爷问这些闲事干什么?(1)

周朴园 这个人跟我们有点亲戚。

鲁侍萍 亲戚?(2)

周朴园 嗯,----我们想把她的坟墓修一修。

鲁侍萍 哦,----那用不着了。(3)

周仆园 怎么?

鲁侍萍 这个人现在还活着。(4)

(1)她现在与你已经没有什么关系了。

(2)根本就无所谓什么亲戚。

(3)她没有死,现在就立在你面前。

(4)那是因为她们母子被人救起了。

潜台词分析(三)

周朴园 那更好了。那么我们可以明明白白地谈一谈。

鲁侍萍 不过我觉得没有什么可谈的。

周朴园 话很多。我看你的性情好像没有大改,——鲁贵像是个很不老实的人。

为什么将话题突然转到鲁贵身上?有什么言外之意?

“你不要多嘴,也不要让鲁贵知道。”“鲁贵知道了会来敲诈,对我没好处。”

潜台词分析(四)

鲁大海 (挣扎) 放开我,你们这一群强盗!

周 萍 (向仆人们)把他拉下去!

鲁侍萍 (大哭)这真是一群强盗!(走至周萍面前)你是萍,……凭什么打我的儿子?

(他是你的弟弟呀! )

周 萍 你是谁?

鲁侍萍 我是你的——你打的这个人的妈。

(我是你的亲妈啊!你怎么可以打你的弟弟?……)

潜台词分析(五)

-17-

二、矛盾分析

周朴园与鲁侍萍的矛盾焦点——

周朴园与鲁大海的矛盾焦点——

三十年生死恩怨(爱情的纠葛)

罢工与反罢工的尖锐矛盾(阶级斗争)

-18-

-19-

以周朴园为代表的资本家与以鲁侍萍为代表的下层劳动人民之间的矛盾冲突——这是根本利益的冲突

周朴园与鲁大海——父与子的矛盾冲突

资本家与工人之间的矛盾冲突——根本利益的冲突

鲁大海与周萍——兄弟之间的矛盾冲突

鲁侍萍与周萍——母与子的矛盾冲突

资本家的冷酷、虚伪、自私和下层劳动妇女的善良、正直、坚韧两种思想性格的对立冲突——根本性质的冲突

-20-

三、人物形象分析

认出鲁侍萍的经过

关窗

姓鲁

无锡口音

熟知旧事

姓鲁

四凤的妈

她没有死

熟知旧衬衣

侍萍,是你?

-21-

周朴园心理变化过程

哦,侍萍!(低声)是你?——

周朴园:奇怪——疑虑——慌张——惊惧

鲁侍萍:怨恨,内心复杂

不愿也不敢承认这是真实的

你,你贵姓?——

似曾相识,感到奇怪,内心仍很平静

(抬起头来)你姓什么?——

感到意外,疑惑

(忽然立起)你是谁?——

更疑惑,有不祥之感,有点慌

(徐徐立起)哦,你,你,你是——

有些不知所措

-22-

周朴园是一个由封建地主转化而成的资本家。他残忍,冷酷、自私、贪婪、虚伪、狡猾,是一个人格卑下的伪君子,一个没有任何仁义道德的反动资本家。甚至到了一个坏到连自己都不认为自己是坏人的程度。他接触了西方资本主义文明,在社会上成就卓著,能够主宰他人的命运;他具有浓郁的封建意识,他的发家史带着野蛮的盘剥,他也自己走向毁灭的深渊。

-23-

善良

刚强

自尊

清醒

-24-

鲁大海一个觉醒了的工人,罢工工人的代表。他与周朴园,从血缘上看是父子;从社会关系上看是阶级敌人。在屈辱中成长,对资本家有着清醒、透彻的认识。他坚定无私,具有彻底的斗争精神;但斗争经验不足,也显鲁莽幼稚。他是剧中的亮色。

-25-

周朴园对鲁侍萍不见时怀念,相见时又绝情,周朴园到底爱不爱鲁侍萍?

四、问题探究

真情 PK 假意

-26-

《雷雨》以20年代初的中国社会为背景,通过一个带有浓厚封建色彩的资产阶级家庭内部的尖锐冲突,以及周、鲁两家复杂的矛盾纠葛,生动地呈现了具有典型意义的剥削阶级家庭的罪恶历史,对旧社会人吃人的现象,对资产阶级家庭的腐朽、没落、污浊的内幕做了深刻而又细致的揭露。从这个家庭的崩溃,看到半殖民地半封建社会的罪恶与黑暗以及它必然灭亡的命运。

五、主题思想

-2-

曹禺(1910-1996 ),原名万家宝。湖北潜江人。1933年毕业于清华大学外国语文系。曾任上海文华影片公司编导,1949年后历任中央戏剧学院副院长,北京人民艺术剧院院长,北京市文联主席,中国文联主席,中国剧协主席。1934年开始发表作品。

著有剧本《雷雨》《日出》《北京人》《原野》《家》《蜕变》《桥》《胆剑篇》《王昭君》《明朗的天》,电影文学剧本《雷雨》、《日出》(均已拍摄发行),散文集《迎春集》,作品集《曹禺剧本选》、《曹禺选集》等。

作者简介

-3-

写作背景

1930年9月,曹禺从天津南开大学考入清华大学外文系插入二年级就读。他从小就喜爱戏剧,曾积极参加剧社演出京剧《打渔杀家》和易卜生的《玩偶之家》等话剧。对戏剧的酷爱使他产生要写一部大戏的强烈愿望,他开始根据自己多年的亲身经历和见闻,构思话剧《雷雨》。1931年,"九·一八"事变爆发,清华大学的学生们组织起抗日宣传队,曹禺担任了宣传队长。他和宣传队的同学们坐火车到保定去宣传。在火车上遇到了一位姓赵的魁梧大汉,是长辛店铁厂的工人。曹禺从心里钦佩这位工人的爱国之心,他想起自己正在构思的话剧《雷雨》,便有了《雷雨》中鲁大海的人物形象。几经揣摩构思,又用了6个月全神贯注地写作,曹禺终于完成了《雷雨》的最初创作。1934年7月,《雷雨》首次发表于《文学季刊》1卷第3期。

作者在谈到写作意图时说,《雷雨》是在"没有太阳的日子里的产物"。"那个时候,我是想反抗的。因陷于旧社会的昏暗、腐恶,我不甘模棱地活下去,所以我才拿起笔。《雷雨》是我的第一声呻吟,或许是一声呼喊。"(《曹禺选集·后记》)又说"写《雷雨》是一种情感的迫切的需要""仿佛有一种情感的汹涌的流来推动我。我在发泄着被压抑的愤懑,毁谤着中国的家庭和社会。"

-4-

这部剧作在两个场景、剧中情节发展不到二十四小时内,集中展开了周鲁两家三十年的恩怨情仇。三十年前,当周朴园还是一个涉世未深的青年时,他爱上了女佣梅妈的女儿侍萍,并与她有了两个儿子。但后来为了给他娶一位门当户对的小姐,周家逼得侍萍抱着刚出生不久的儿子大海投河自尽。侍萍母子侥幸被人救起后,侍萍带着二儿子流落他乡,靠做佣人为生,而大儿子周萍被周家留下。侍萍后又嫁与鲁贵并与之生女四凤。周朴园所娶的那位小姐没有为周家生儿育女便去世,周又娶蘩漪,并与之生子周冲。在周朴园封建家长的专制意志下,蘩漪过着枯寂的生活。周经营矿山等现代产业,常年在外,蘩漪便有机会接近周的大儿子周萍,并与之私通。周萍既慑于父亲的威严,又耻于这种乱伦关系,对蘩漪逐渐疏远,并移情于使女四凤。与此同时,周冲也向四凤求爱。蘩漪得知周萍变心后,说服周萍未果。周萍为了摆脱蘩漪,打算离家到父亲的矿上去。蘩漪找来四凤之母侍萍,要求她将女儿带走。侍萍来到周家,急于把四凤领走,以免重蹈自己当年之覆辙,但又与周朴园不期而遇。此时大海正在周家矿上做工。在作为罢工代表来与周朴园交涉的过程中,与周萍发生争执,结果遭周萍率众殴打。鲁家一家人回到家中,四凤还在思念周萍。夜晚,周萍跳窗进鲁家与四凤幽会,蘩漪则跟踪而至,将窗户关死。大海把周萍赶出,四凤出走。雷电交加之夜,两家人又聚集于周家客厅。周朴园以沉痛的口吻宣布了真相,并令周萍去认母认弟。此时周萍意识到了四凤是自己的妹妹,大海是自己的亲弟弟。四凤羞愧难当,逃出客厅,触电而死,周冲出来寻找四凤也触电而死,周萍开枪自杀,大海出走,侍萍和蘩漪经受不住打击而疯,周朴园则一个人在悲痛中深深忏悔。

剧情简介

-5-

-6-

时间

地点

事情

三十多年前

无锡

三十年前除夕

无锡

三十年来

外乡

三十年来

周公馆

从前

哈尔滨

最近

矿上

周家为了 娶有钱有门第的小姐为媳,赶侍萍出门,侍萍和小儿子投河自尽,后被人救活。

侍萍流浪外乡,讨饭、缝衣服、当老妈子、在学校侍侯人,嫁过两次,与鲁贵结婚,有了一个女儿四凤。

周朴园为了纪念侍萍,保留着侍萍的喜欢的物品、保留关窗的习惯、记住侍萍的 生日。

周朴园包修江桥,故意让江桥出险,淹死两千二百个小工,每条性命扣下三百块钱。

矿工罢工,矿上警察开枪打死三十个工人,周朴园收买工人代表,签订复工合同,开除鲁大海。

周朴园与侍萍相爱,并生了两个儿子

-7-

关于“三一律”

三一律(classical unities)是西方戏剧结构理论之一,是一种关于戏剧结构的规则。先由文艺复兴时期意大利戏剧理论家提出,后由法国新古典主义戏剧家确定和推行。

三一律规定剧本创作必须遵守时间、地点和行动的一致,即只允许有一个的故事线索,发生的时间不能超过一天,即24小时,必须只有一个地点。法国古典主义戏剧理论家布瓦洛把它解释为"要用一地、一天内完成的一个故事从开头直到末尾维持着舞台充实。"

-8-

(集中场景)

(集中时间)

(戏剧冲突)

集中的地点

集中的时间

集中的事件

——周公馆的客厅

——同一天午后至午夜

——周鲁两家关于爱情、血缘、阶级的复杂关系

-9-

-10-

一、潜台词分析

潜台词是指在某一话语的背后,所隐藏着的那些没有直接、明白表达出来的意思;或者说,潜台词就是"话中话所含有的意思"。

哈姆雷特:母亲,有什么事情?

王 后:哈姆雷特,你把你父亲大大得罪了

哈姆雷特:母亲,你把我父亲大大的得罪了

王 后:好了,好了,你的回答真是瞎扯

哈姆雷特:得了得了,你的问话别有居心

王 后:怎么了,哈姆雷特

哈姆雷特:什么又怎么了

王 后:你忘了是我_

哈姆雷特:我没有忘,没有!你是皇后,你丈夫弟弟的妻子。我真但愿你不是我的母亲。

王 后:好,我去叫会说话的跟你说

哈姆雷特:来来,你坐下来,你不许动。我要在你面前竖一面镜子叫你看一看你的内心的最深处。

-11-

上下文语境

舞台说明

标 点

句 式

修辞(重复)

语言逻辑(矛盾)

语 气

重 音

……

台 词

言外之意

真实意图

人物性格

潜台词分析(一) ?

鲁侍萍 可是她不是小姐,她也不贤惠,并且听说是不大规矩的。

( “她要是小姐怎么会有如此悲惨的遭遇?”

“你何必如此虚伪?” )

周朴园 (汗涔涔地)哦。

鲁侍萍 她不是小姐,她是无锡周公馆梅妈的女儿,她叫侍萍。

周朴园 (抬起头来)你姓什么?

(“你怎么知道得这么多?”“你怎么知道得这么清楚?”“你怎么知道的,难道你就是她?”)

鲁侍萍 我姓鲁,老爷。

周朴园 那个小孩呢?

鲁侍萍 也活着。

周朴园 (忽然立起)你是谁?

(你和她是什么关系?你是干什么的?你怎么知道的这么清楚?…… )

鲁侍萍 我是这儿四风的妈,老爷。

周朴园 哦。

潜台词分析(二)

鲁侍萍 老爷问这些闲事干什么?(1)

周朴园 这个人跟我们有点亲戚。

鲁侍萍 亲戚?(2)

周朴园 嗯,----我们想把她的坟墓修一修。

鲁侍萍 哦,----那用不着了。(3)

周仆园 怎么?

鲁侍萍 这个人现在还活着。(4)

(1)她现在与你已经没有什么关系了。

(2)根本就无所谓什么亲戚。

(3)她没有死,现在就立在你面前。

(4)那是因为她们母子被人救起了。

潜台词分析(三)

周朴园 那更好了。那么我们可以明明白白地谈一谈。

鲁侍萍 不过我觉得没有什么可谈的。

周朴园 话很多。我看你的性情好像没有大改,——鲁贵像是个很不老实的人。

为什么将话题突然转到鲁贵身上?有什么言外之意?

“你不要多嘴,也不要让鲁贵知道。”“鲁贵知道了会来敲诈,对我没好处。”

潜台词分析(四)

鲁大海 (挣扎) 放开我,你们这一群强盗!

周 萍 (向仆人们)把他拉下去!

鲁侍萍 (大哭)这真是一群强盗!(走至周萍面前)你是萍,……凭什么打我的儿子?

(他是你的弟弟呀! )

周 萍 你是谁?

鲁侍萍 我是你的——你打的这个人的妈。

(我是你的亲妈啊!你怎么可以打你的弟弟?……)

潜台词分析(五)

-17-

二、矛盾分析

周朴园与鲁侍萍的矛盾焦点——

周朴园与鲁大海的矛盾焦点——

三十年生死恩怨(爱情的纠葛)

罢工与反罢工的尖锐矛盾(阶级斗争)

-18-

-19-

以周朴园为代表的资本家与以鲁侍萍为代表的下层劳动人民之间的矛盾冲突——这是根本利益的冲突

周朴园与鲁大海——父与子的矛盾冲突

资本家与工人之间的矛盾冲突——根本利益的冲突

鲁大海与周萍——兄弟之间的矛盾冲突

鲁侍萍与周萍——母与子的矛盾冲突

资本家的冷酷、虚伪、自私和下层劳动妇女的善良、正直、坚韧两种思想性格的对立冲突——根本性质的冲突

-20-

三、人物形象分析

认出鲁侍萍的经过

关窗

姓鲁

无锡口音

熟知旧事

姓鲁

四凤的妈

她没有死

熟知旧衬衣

侍萍,是你?

-21-

周朴园心理变化过程

哦,侍萍!(低声)是你?——

周朴园:奇怪——疑虑——慌张——惊惧

鲁侍萍:怨恨,内心复杂

不愿也不敢承认这是真实的

你,你贵姓?——

似曾相识,感到奇怪,内心仍很平静

(抬起头来)你姓什么?——

感到意外,疑惑

(忽然立起)你是谁?——

更疑惑,有不祥之感,有点慌

(徐徐立起)哦,你,你,你是——

有些不知所措

-22-

周朴园是一个由封建地主转化而成的资本家。他残忍,冷酷、自私、贪婪、虚伪、狡猾,是一个人格卑下的伪君子,一个没有任何仁义道德的反动资本家。甚至到了一个坏到连自己都不认为自己是坏人的程度。他接触了西方资本主义文明,在社会上成就卓著,能够主宰他人的命运;他具有浓郁的封建意识,他的发家史带着野蛮的盘剥,他也自己走向毁灭的深渊。

-23-

善良

刚强

自尊

清醒

-24-

鲁大海一个觉醒了的工人,罢工工人的代表。他与周朴园,从血缘上看是父子;从社会关系上看是阶级敌人。在屈辱中成长,对资本家有着清醒、透彻的认识。他坚定无私,具有彻底的斗争精神;但斗争经验不足,也显鲁莽幼稚。他是剧中的亮色。

-25-

周朴园对鲁侍萍不见时怀念,相见时又绝情,周朴园到底爱不爱鲁侍萍?

四、问题探究

真情 PK 假意

-26-

《雷雨》以20年代初的中国社会为背景,通过一个带有浓厚封建色彩的资产阶级家庭内部的尖锐冲突,以及周、鲁两家复杂的矛盾纠葛,生动地呈现了具有典型意义的剥削阶级家庭的罪恶历史,对旧社会人吃人的现象,对资产阶级家庭的腐朽、没落、污浊的内幕做了深刻而又细致的揭露。从这个家庭的崩溃,看到半殖民地半封建社会的罪恶与黑暗以及它必然灭亡的命运。

五、主题思想

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])