人美 版 (北京)二年级美术下册 《16.杂技艺术》教学设计

文档属性

| 名称 | 人美 版 (北京)二年级美术下册 《16.杂技艺术》教学设计 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 11.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人美版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2021-02-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课题 《杂技艺术》教学设计

教材类别 国家课程 教材版本 义务教育教科书

学科 美术 年级 二

学校

教师

一、教学实施的设计思想

(一)指导思想与理论依据

1.指导思想 杂技是中国的传统艺术,杂技表演堪称中华一绝。依据《美术课程标准》就是要引导学生参与文化的传承和交流,让学生了解杂技艺术的悠久历史,感受杂技动作形态特有的艺术魅力等方面的基础知识,在广泛的文化情境中认识美术。

2.理论依据

《杂技艺术》是义务教育教科书二年级下册第16课内容,属于第一学段“造型.表现”学习领域的内容。依据《美术课程标准》本课体现了“尝试不同工具,用身边容易找到的各种媒材,通过看看、想想、画画、做做等方法大胆、自由地把所见所闻、所感所想的事物表现出来,体验造型活动的乐趣”的要求。

以皮亚杰建构主义学习观和教学观作为理论支撑,以学生为中心,保持学生的学习主动性,使他们积极的参与到学习活动中来。教师搭建知识框架创设情景,进而引导学生探究,建构新知,最后通过多元评价体现教学的意义。

(二)教材内容分析

《杂技艺术》是北京市义务教育人美版教材二年级下册第16课内容,通过本课教学,让学生了解中国杂技艺术的起源和历史,培养学生热爱中国传统艺术的情感。纵观全套教材,属于以人物造型为主题的学习内容有一年级下册第14课《我的好伙伴》,还有第二册第15课《雨中情》,为后续的三年级上册第15课《我们在游乐园里》、三年级上册第16课《北京的庙会》、四年级上册第13课《快快乐乐扭秧歌》、五年级上册第11课《动态之美》等,起到了铺垫衔接和承上启下的作用。 本课教材采取跨页设计,共两个版面。左页面提供的图片是综合杂技的表演项目和五幅学生单幅线描作品;右页面是修拉的油画作品《马戏团》及不同表现形式的学生作品。

(三)学生情况分析

1.调研目的 本课是以杂技艺术这一内容展开,学生首次在教材中接触杂技内容,需要创作出表现杂技演出场面的作品。因此在课前进行杂技知识、喜欢杂技的程度、学习习惯、“造型.表现”能力等多方面的调研,对教师设计教学活动、采用教学方法等内容都有重要的参考依据。

2.调研方法

观察法:平时及课堂上对学生学习能力、习惯等方面的关注。

访谈法:师生随机访谈。

3.调研内容

包括:杂技知识、喜欢杂技的程度、学习习惯、“造型.表现”能力等。

4.调研结果

二年级学生中有80%的学生喜欢看杂技表演,70%的学生至少能说出两种以上的杂技表演项目,60%的学生喜欢画人,80%的学生形成了上课听讲、有空就画画等好习惯。

梳理调研情况:学生对这一课题感觉很亲切,容易进入学习状态。学生有一定的学习兴趣和强烈的表现欲望,仍需加强启发式教学,发展学生比较、分析,综合思维的能力。通过一年半的在美术课上对“造型.表现”领域的学习,学生已开始大胆地体验各种造型方式,并借助语言表达自己的想法。

同时依据教育心理学理论,考虑这一年龄的学生生理特点:不随意注意仍占优势,思维被动性多,对教师有较大的依赖性。所以教学中注意科学地调配学生的注意力,采取寓教于乐的教学形式,促使他们生动活泼地学习和创造。通过教师引导,学生探究,最终来完成本课的学习。同时结合本校的校本课程面塑,在已有多种作业形式基础上鼓励学生进行更多更新的作业呈现方式。

二、教学目标

(一)了解杂技表演的场面和内容,分析人物动作的变化,表现人物的动态特征。 (二)通过观察、演示等手段,引导学生突破教材进行创作,培养大胆、创新表现的能力。

(三)通过欣赏、感知、表现杂技的过程,培养学生热爱中国传统艺术的情感。

三、教学重点、难点及突破点

(一)教学重点

观察记忆杂技表演的动作特征,学习表现人物的动作变化,学习和运用综合技法表现生动的表演场面。

(二)教学难点

杂技表演中人物的动态表现及画面的组织。

(三)突破点

利用多种媒体、多种手段拓宽知识面,了解杂技艺术的历史发展等相关知识。调动学生的积极性,收集相关资料进行交流,观看录像了解人物的动态特征和表演场面。 人物动态的表现方法:通过教师示范、观察分析课本中的优秀作业和课件,启发学生利用多种方法、多种形式大胆表现生动的人物动态。

四、教学过程

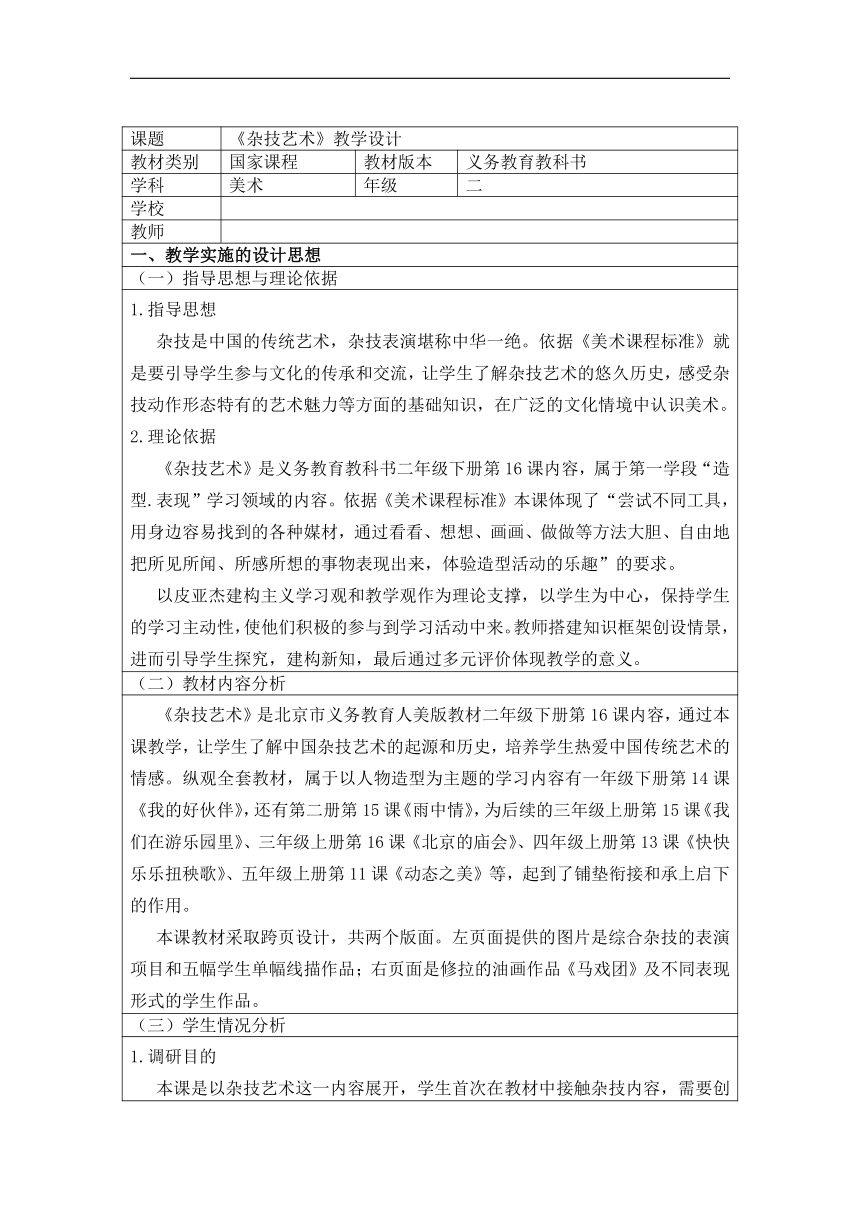

一、导入新课(1分钟) 课件展示唐代的《宋国夫人出行图》,学生欣赏。

设问:画面中描绘了一种什么表演?

学生自由发言。

教师归纳:是杂技“顶竿”,这个表演为贵夫人的出行也是大壮行色。

在表演中这根质量可忽略不计的长竹竿,蕴含着物理知识,有兴趣的同学课下可以探究一下。

唐代壁画 《宋国夫人出行图》

设计意图:欣赏古代艺术作品,培养学生审美能力。激发学习兴趣,切入正题。

二、课堂新授(14分钟)

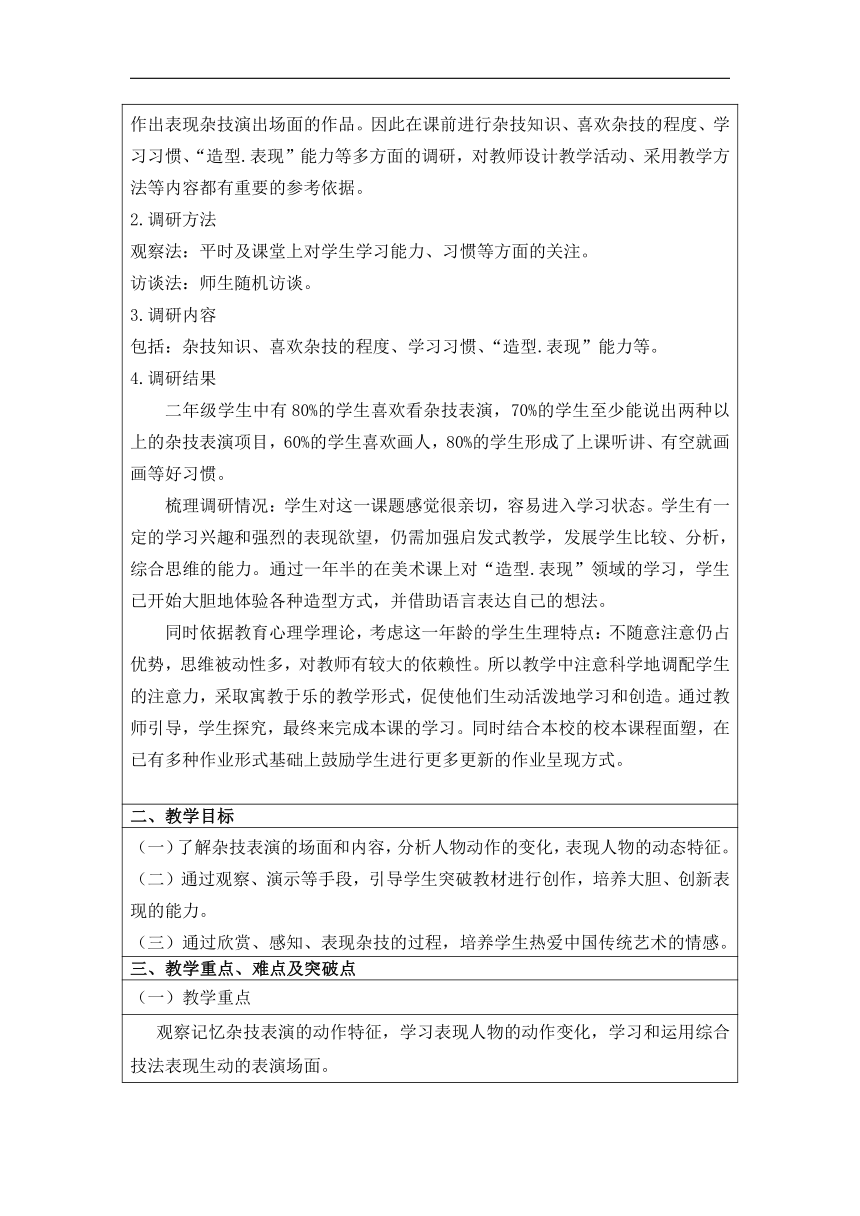

(一)介绍杂技的发展历史

原始社会:起源期 春秋战国:雏形期 汉代:形成期 唐代:发展期 清代:蓬勃期

设问:这其中哪个作品是百戏俑?为什么?

学生思考并回答。

教师归纳:是三个正在歌舞的百戏俑。因为汉代是中国乐舞、_??????_等“百戏”艺术空前发展的时期,这在《_??????è??é??_》中都有记载。

设计意图:了解杂技的发展历史,提高学生的人文素养。

(二)介绍杂技的类别

1.展示杂技的分类

八大分类:耍弄技、顶举技、悬吊技、平衡技、驾骑技、柔体技、魔幻技、模仿技。

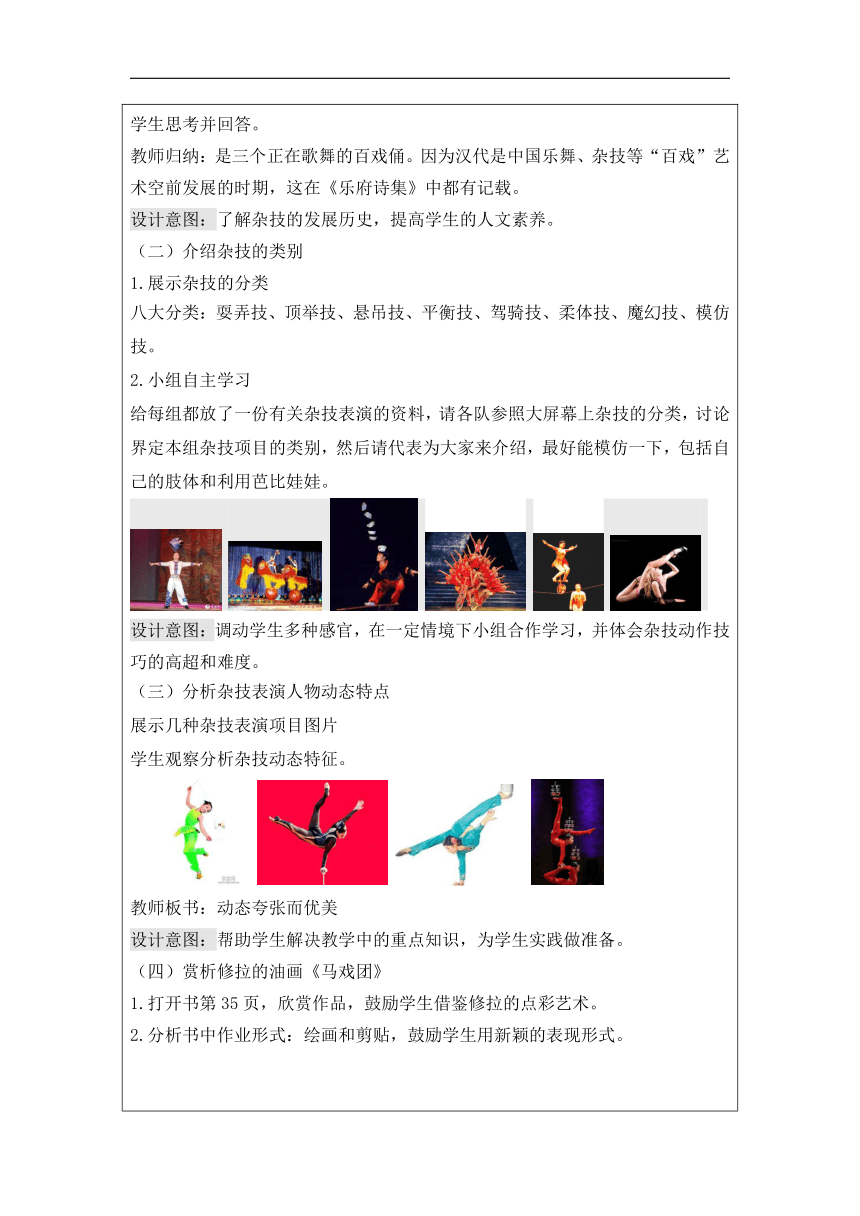

2.小组自主学习

给每组都放了一份有关杂技表演的资料,请各队参照大屏幕上杂技的分类,讨论界定本组杂技项目的类别,然后请代表为大家来介绍,最好能模仿一下,包括自己的肢体和利用芭比娃娃。

设计意图:调动学生多种感官,在一定情境下小组合作学习,并体会杂技动作技巧的高超和难度。

(三)分析杂技表演人物动态特点

展示几种杂技表演项目图片

学生观察分析杂技动态特征。

教师板书:动态夸张而优美

设计意图:帮助学生解决教学中的重点知识,为学生实践做准备。

(四)赏析修拉的油画《马戏团》

1.打开书第35页,欣赏作品,鼓励学生借鉴修拉的点彩艺术。

2.分析书中作业形式:绘画和剪贴,鼓励学生用新颖的表现形式。

设计意图:在赏析作品中,开阔思维,取长补短。

(五)教师示范

以某一种杂技表演项目为例,以面塑浮雕形式,教师进行演示。

归纳步骤:1.画动态线 2.整体造型 3.细节装饰

设计意图: 教师的直观演示,为学生独立创作做感性铺垫。教师突破教材,全新的表现形式,为培养学生创新精神做榜样。

三、学生实践(17分钟)

(一)作业内容:用面塑浮雕的形式,小组内2-3人合作完成一幅杂技表演场面的作业。

(二)作业要求:构图合理,人物动作生动有变化,点彩烘托杂技场面。

设计意图:明确任务,大胆进行创作。

四、教师辅导

学生实践,教师巡视指导,提醒学生注意分工协作。

同时教师在黑板上板画几种不同的杂技表演动态供学生参考。

1.集体辅导:针对学生作业中出现的较普遍的共性问题在全班解决。

2.个别辅导:协助学生分工协作,对创作有困难的学生要给予帮助。

五、作业展示

组织学生将作品按组别展示在黑板上。

设计意图:分组展示,为后续评价做准备。

六、作业评价(6分钟)

组织学生组际间互评,各组讨论,集中观点,请组代表点评,成员可补充。

1.生评:点评组中的最优作品,并针对组整体作品给予全面评价。

2.师评:肯定优点,提出建议,鼓励创作过程中的创新点。

学生作品:构图合理,较好地抓住了杂技表演的特征,准确地表现出人物生动的动态,修拉“点彩”艺术的应用巧妙地烘托了杂技场面,同时挂盘形式也起到了很好的衬托作用。同时也暴露出部分学生在造型表现力和创意构思上的不足,一方面给学生提供更多的参考,另一方面平时加强基本功的训练。

设计意图:分组评比,引入竞争机制,互相交流,培养学生鉴赏与评价的能力和团队精神。

七、课堂拓展(2分钟)

(一)杂技在生活中的应用

教师:艺术源于生活,还原生活,这个理念,自古至今都如此,介绍“樽”,鼓励学以致用。

(二)欣赏老师的作品

教师总结:杂技中的有些项目:柔术等,被誉为“超越人体极限的艺术”。希望大家习惯性地超越自我,超越梦想。让我们用英国剧作家罗伯特.勃朗宁的一句话共勉:人应该进行超越能力的攀登,否则,天空的存在又有何意义?

设计意图:培养学生树立“学以致用”的思想,认识美术与生活的关联性。同时树立超越梦想、有付出才有收获的价值观。

五、教学实施的效果

通过赏析作品、图片,模仿、感受杂技表演,学生简单了解中国杂技艺术的历史和发展,更多地体会了杂技表演的项目内容和场面,提高学生的人文素养。通过学生小组合作学习、“模仿秀”和学生利用芭比娃娃“拼摆”等教学手段,使学生多感官地体验,更深入地理解杂技人物动态的特征。 注重培养学生的创新性,教师结合本校特色,演示的面塑浮雕起了很好的示范榜样作用。合作式学习,锻炼了学生分工协作的能力,学生作业呈现形式新颖,尊重和张显了学生个性。自然分组的作业评价,细无声地引入竞争机制,使鉴赏评价的氛围更激情活跃,增强了审美精神和团队意识。课堂拓展环节中内容的设计目的是让学生树立“学以致用”的思想,以及超越梦想、有付出才有收获的价值观。学生在动静结合中,在轻松有趣的游戏氛围中自觉地学习,感受艺术创作的乐趣。

六、教学反思

本课的教学设计以培养学生美术学科核心素养为宗旨,由赏析艺术作品入手,创设更多的问题情景和多感官等教学方式,充分发挥学生的学习能动性,让学生真正成为课堂的主人。 (一)直观演示,创意表现

教师示范环节,结合校本课面塑,符合学情,采用教材中没有呈现的一种表现形式:面塑浮雕。有效地降低了作业难度的同时,用祖国民间面塑艺术来塑造祖国传统的表演杂技艺术,更强化凸显了中国文化。

(二)小组合作,培养团队意识

在课堂新授、学生实践和作业评价等环节,多次运用小组合作学习方式。在各种活动中切实锻炼了学生自主分工、协同合作的能力,学生的合作的精神,团队的意识和集体的观念等品质在潜移默化中形成。

(三)把握节奏,注重身心特点

二年级小学生仍处于活泼好动的年龄,在活动中学更符合他们身心发展特点。因此教学中以学生为本创设“杂技模仿秀”、“芭比娃娃拼摆”等多种情境,调动学生多感官体验教学。寓教于乐,动静结合,目的是在轻松有趣的游戏氛围中自觉地学习,感受艺术创作的乐趣。

教学过程中教师注意面向全体学生,通过运用不同的教学方法和节奏,来激发和保持学生的学习兴趣。同时针对本课内容,在课堂上有意关注人文性,并重视学生个性和创新精神的培养。

附:板书设计

教材类别 国家课程 教材版本 义务教育教科书

学科 美术 年级 二

学校

教师

一、教学实施的设计思想

(一)指导思想与理论依据

1.指导思想 杂技是中国的传统艺术,杂技表演堪称中华一绝。依据《美术课程标准》就是要引导学生参与文化的传承和交流,让学生了解杂技艺术的悠久历史,感受杂技动作形态特有的艺术魅力等方面的基础知识,在广泛的文化情境中认识美术。

2.理论依据

《杂技艺术》是义务教育教科书二年级下册第16课内容,属于第一学段“造型.表现”学习领域的内容。依据《美术课程标准》本课体现了“尝试不同工具,用身边容易找到的各种媒材,通过看看、想想、画画、做做等方法大胆、自由地把所见所闻、所感所想的事物表现出来,体验造型活动的乐趣”的要求。

以皮亚杰建构主义学习观和教学观作为理论支撑,以学生为中心,保持学生的学习主动性,使他们积极的参与到学习活动中来。教师搭建知识框架创设情景,进而引导学生探究,建构新知,最后通过多元评价体现教学的意义。

(二)教材内容分析

《杂技艺术》是北京市义务教育人美版教材二年级下册第16课内容,通过本课教学,让学生了解中国杂技艺术的起源和历史,培养学生热爱中国传统艺术的情感。纵观全套教材,属于以人物造型为主题的学习内容有一年级下册第14课《我的好伙伴》,还有第二册第15课《雨中情》,为后续的三年级上册第15课《我们在游乐园里》、三年级上册第16课《北京的庙会》、四年级上册第13课《快快乐乐扭秧歌》、五年级上册第11课《动态之美》等,起到了铺垫衔接和承上启下的作用。 本课教材采取跨页设计,共两个版面。左页面提供的图片是综合杂技的表演项目和五幅学生单幅线描作品;右页面是修拉的油画作品《马戏团》及不同表现形式的学生作品。

(三)学生情况分析

1.调研目的 本课是以杂技艺术这一内容展开,学生首次在教材中接触杂技内容,需要创作出表现杂技演出场面的作品。因此在课前进行杂技知识、喜欢杂技的程度、学习习惯、“造型.表现”能力等多方面的调研,对教师设计教学活动、采用教学方法等内容都有重要的参考依据。

2.调研方法

观察法:平时及课堂上对学生学习能力、习惯等方面的关注。

访谈法:师生随机访谈。

3.调研内容

包括:杂技知识、喜欢杂技的程度、学习习惯、“造型.表现”能力等。

4.调研结果

二年级学生中有80%的学生喜欢看杂技表演,70%的学生至少能说出两种以上的杂技表演项目,60%的学生喜欢画人,80%的学生形成了上课听讲、有空就画画等好习惯。

梳理调研情况:学生对这一课题感觉很亲切,容易进入学习状态。学生有一定的学习兴趣和强烈的表现欲望,仍需加强启发式教学,发展学生比较、分析,综合思维的能力。通过一年半的在美术课上对“造型.表现”领域的学习,学生已开始大胆地体验各种造型方式,并借助语言表达自己的想法。

同时依据教育心理学理论,考虑这一年龄的学生生理特点:不随意注意仍占优势,思维被动性多,对教师有较大的依赖性。所以教学中注意科学地调配学生的注意力,采取寓教于乐的教学形式,促使他们生动活泼地学习和创造。通过教师引导,学生探究,最终来完成本课的学习。同时结合本校的校本课程面塑,在已有多种作业形式基础上鼓励学生进行更多更新的作业呈现方式。

二、教学目标

(一)了解杂技表演的场面和内容,分析人物动作的变化,表现人物的动态特征。 (二)通过观察、演示等手段,引导学生突破教材进行创作,培养大胆、创新表现的能力。

(三)通过欣赏、感知、表现杂技的过程,培养学生热爱中国传统艺术的情感。

三、教学重点、难点及突破点

(一)教学重点

观察记忆杂技表演的动作特征,学习表现人物的动作变化,学习和运用综合技法表现生动的表演场面。

(二)教学难点

杂技表演中人物的动态表现及画面的组织。

(三)突破点

利用多种媒体、多种手段拓宽知识面,了解杂技艺术的历史发展等相关知识。调动学生的积极性,收集相关资料进行交流,观看录像了解人物的动态特征和表演场面。 人物动态的表现方法:通过教师示范、观察分析课本中的优秀作业和课件,启发学生利用多种方法、多种形式大胆表现生动的人物动态。

四、教学过程

一、导入新课(1分钟) 课件展示唐代的《宋国夫人出行图》,学生欣赏。

设问:画面中描绘了一种什么表演?

学生自由发言。

教师归纳:是杂技“顶竿”,这个表演为贵夫人的出行也是大壮行色。

在表演中这根质量可忽略不计的长竹竿,蕴含着物理知识,有兴趣的同学课下可以探究一下。

唐代壁画 《宋国夫人出行图》

设计意图:欣赏古代艺术作品,培养学生审美能力。激发学习兴趣,切入正题。

二、课堂新授(14分钟)

(一)介绍杂技的发展历史

原始社会:起源期 春秋战国:雏形期 汉代:形成期 唐代:发展期 清代:蓬勃期

设问:这其中哪个作品是百戏俑?为什么?

学生思考并回答。

教师归纳:是三个正在歌舞的百戏俑。因为汉代是中国乐舞、_??????_等“百戏”艺术空前发展的时期,这在《_??????è??é??_》中都有记载。

设计意图:了解杂技的发展历史,提高学生的人文素养。

(二)介绍杂技的类别

1.展示杂技的分类

八大分类:耍弄技、顶举技、悬吊技、平衡技、驾骑技、柔体技、魔幻技、模仿技。

2.小组自主学习

给每组都放了一份有关杂技表演的资料,请各队参照大屏幕上杂技的分类,讨论界定本组杂技项目的类别,然后请代表为大家来介绍,最好能模仿一下,包括自己的肢体和利用芭比娃娃。

设计意图:调动学生多种感官,在一定情境下小组合作学习,并体会杂技动作技巧的高超和难度。

(三)分析杂技表演人物动态特点

展示几种杂技表演项目图片

学生观察分析杂技动态特征。

教师板书:动态夸张而优美

设计意图:帮助学生解决教学中的重点知识,为学生实践做准备。

(四)赏析修拉的油画《马戏团》

1.打开书第35页,欣赏作品,鼓励学生借鉴修拉的点彩艺术。

2.分析书中作业形式:绘画和剪贴,鼓励学生用新颖的表现形式。

设计意图:在赏析作品中,开阔思维,取长补短。

(五)教师示范

以某一种杂技表演项目为例,以面塑浮雕形式,教师进行演示。

归纳步骤:1.画动态线 2.整体造型 3.细节装饰

设计意图: 教师的直观演示,为学生独立创作做感性铺垫。教师突破教材,全新的表现形式,为培养学生创新精神做榜样。

三、学生实践(17分钟)

(一)作业内容:用面塑浮雕的形式,小组内2-3人合作完成一幅杂技表演场面的作业。

(二)作业要求:构图合理,人物动作生动有变化,点彩烘托杂技场面。

设计意图:明确任务,大胆进行创作。

四、教师辅导

学生实践,教师巡视指导,提醒学生注意分工协作。

同时教师在黑板上板画几种不同的杂技表演动态供学生参考。

1.集体辅导:针对学生作业中出现的较普遍的共性问题在全班解决。

2.个别辅导:协助学生分工协作,对创作有困难的学生要给予帮助。

五、作业展示

组织学生将作品按组别展示在黑板上。

设计意图:分组展示,为后续评价做准备。

六、作业评价(6分钟)

组织学生组际间互评,各组讨论,集中观点,请组代表点评,成员可补充。

1.生评:点评组中的最优作品,并针对组整体作品给予全面评价。

2.师评:肯定优点,提出建议,鼓励创作过程中的创新点。

学生作品:构图合理,较好地抓住了杂技表演的特征,准确地表现出人物生动的动态,修拉“点彩”艺术的应用巧妙地烘托了杂技场面,同时挂盘形式也起到了很好的衬托作用。同时也暴露出部分学生在造型表现力和创意构思上的不足,一方面给学生提供更多的参考,另一方面平时加强基本功的训练。

设计意图:分组评比,引入竞争机制,互相交流,培养学生鉴赏与评价的能力和团队精神。

七、课堂拓展(2分钟)

(一)杂技在生活中的应用

教师:艺术源于生活,还原生活,这个理念,自古至今都如此,介绍“樽”,鼓励学以致用。

(二)欣赏老师的作品

教师总结:杂技中的有些项目:柔术等,被誉为“超越人体极限的艺术”。希望大家习惯性地超越自我,超越梦想。让我们用英国剧作家罗伯特.勃朗宁的一句话共勉:人应该进行超越能力的攀登,否则,天空的存在又有何意义?

设计意图:培养学生树立“学以致用”的思想,认识美术与生活的关联性。同时树立超越梦想、有付出才有收获的价值观。

五、教学实施的效果

通过赏析作品、图片,模仿、感受杂技表演,学生简单了解中国杂技艺术的历史和发展,更多地体会了杂技表演的项目内容和场面,提高学生的人文素养。通过学生小组合作学习、“模仿秀”和学生利用芭比娃娃“拼摆”等教学手段,使学生多感官地体验,更深入地理解杂技人物动态的特征。 注重培养学生的创新性,教师结合本校特色,演示的面塑浮雕起了很好的示范榜样作用。合作式学习,锻炼了学生分工协作的能力,学生作业呈现形式新颖,尊重和张显了学生个性。自然分组的作业评价,细无声地引入竞争机制,使鉴赏评价的氛围更激情活跃,增强了审美精神和团队意识。课堂拓展环节中内容的设计目的是让学生树立“学以致用”的思想,以及超越梦想、有付出才有收获的价值观。学生在动静结合中,在轻松有趣的游戏氛围中自觉地学习,感受艺术创作的乐趣。

六、教学反思

本课的教学设计以培养学生美术学科核心素养为宗旨,由赏析艺术作品入手,创设更多的问题情景和多感官等教学方式,充分发挥学生的学习能动性,让学生真正成为课堂的主人。 (一)直观演示,创意表现

教师示范环节,结合校本课面塑,符合学情,采用教材中没有呈现的一种表现形式:面塑浮雕。有效地降低了作业难度的同时,用祖国民间面塑艺术来塑造祖国传统的表演杂技艺术,更强化凸显了中国文化。

(二)小组合作,培养团队意识

在课堂新授、学生实践和作业评价等环节,多次运用小组合作学习方式。在各种活动中切实锻炼了学生自主分工、协同合作的能力,学生的合作的精神,团队的意识和集体的观念等品质在潜移默化中形成。

(三)把握节奏,注重身心特点

二年级小学生仍处于活泼好动的年龄,在活动中学更符合他们身心发展特点。因此教学中以学生为本创设“杂技模仿秀”、“芭比娃娃拼摆”等多种情境,调动学生多感官体验教学。寓教于乐,动静结合,目的是在轻松有趣的游戏氛围中自觉地学习,感受艺术创作的乐趣。

教学过程中教师注意面向全体学生,通过运用不同的教学方法和节奏,来激发和保持学生的学习兴趣。同时针对本课内容,在课堂上有意关注人文性,并重视学生个性和创新精神的培养。

附:板书设计