4 孙权劝学 训练提升课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 4 孙权劝学 训练提升课件(共30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-15 14:53:22 | ||

图片预览

文档简介

4 孙权劝学

名 师 点 睛

(1)掌握本课重要的字音、实词、虚词、古今异义词以及语气词,扩充文言词汇量。

(2)分清课文中出现的各种称谓,正确理解各称谓指代的对象,加强对文言文内容的理解。

(3)把握文言句子的成分结构,能正确划分停顿节奏,提升文言文的朗读能力。

以练助学

基础达标

(4)通过对文言语句的翻译,把握翻译文言语句的几大要素——“留、替、调、补、删”,提高文言文的理解能力和语言表达能力。

(5)联系自身的情况,深入体会学习的好处,明白“开卷有益”的道理;懂得事物都是在不断变化发展的,学会用开放和进步的眼光看待周围的人、事、物。

课文节选自《资治通鉴》卷六十六(中华书局1956年版),题目是编者加的。因先前的史书没有较详细的记载,而又无新的史料可以补充,所以本文是根据从略的原则对先前史书的有关记载进行改写而编成的。与原文比照,省略了吕蒙与鲁肃论议的具体内容和孙权劝学的详细论说。省略过程,只重结果,以此突出学习之益;不说论议内容,只用鲁肃的反应来侧面表现吕蒙的变化。

本文写的是吕蒙在孙权的劝说下“乃始就学”,其才略很快就有惊人的长进的故事,说明“人只要肯学习,不论早晚,都会有长进”的道理,突出了学习的重要性。

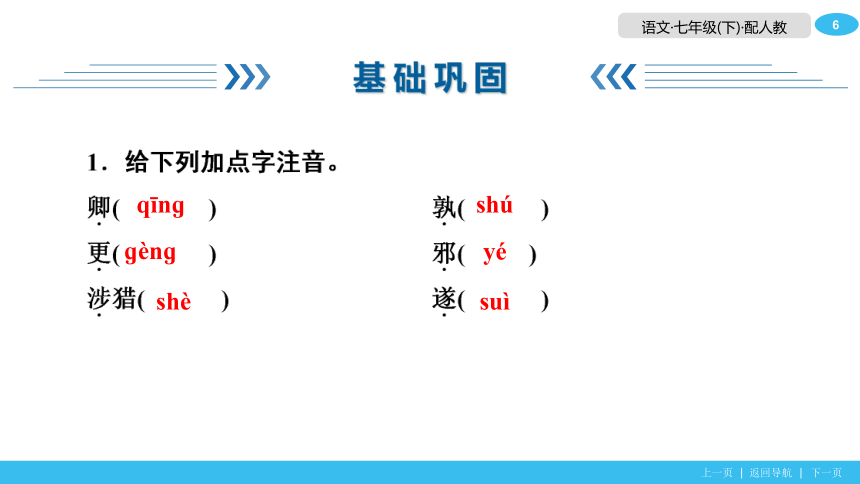

基 础 巩 固

qīnɡ

shú

ɡènɡ

yé

shè

suì

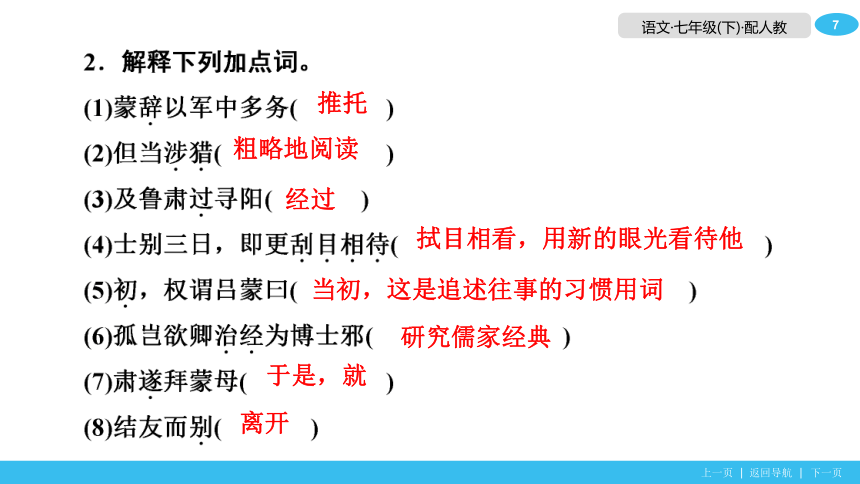

推托

粗略地阅读

经过

拭目相看,用新的眼光看待他

当初,这是追述往事的习惯用词

研究儒家经典

于是,就

离开

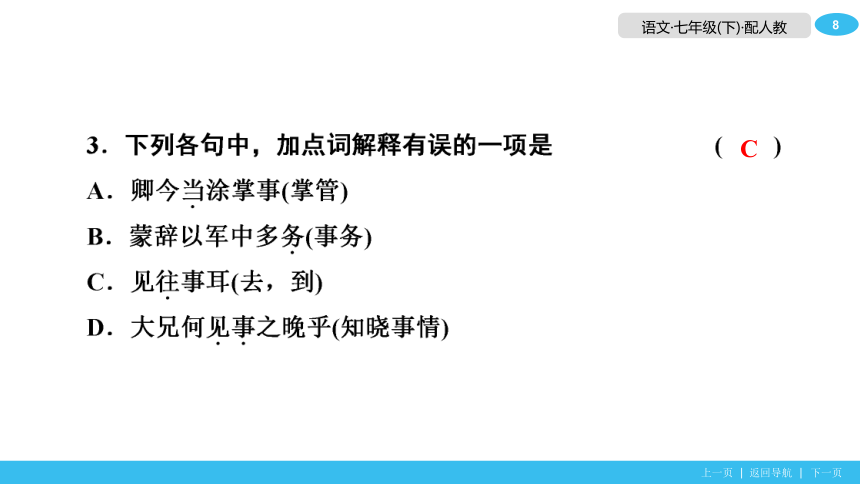

C

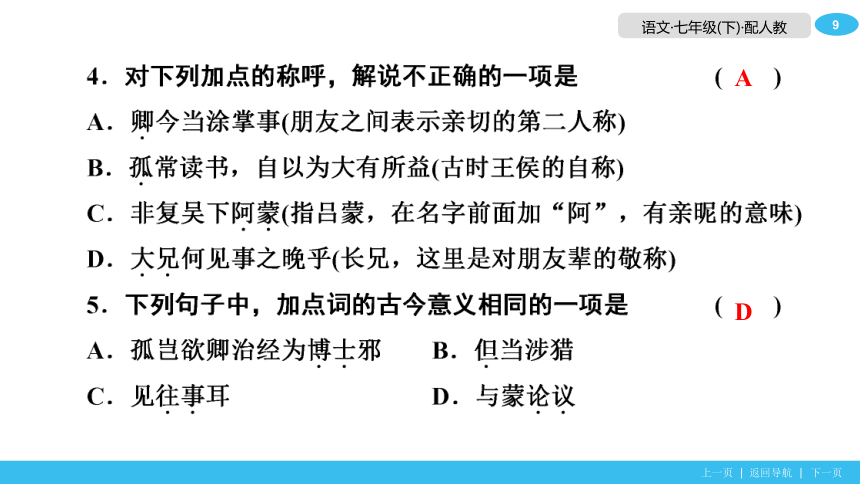

A

D

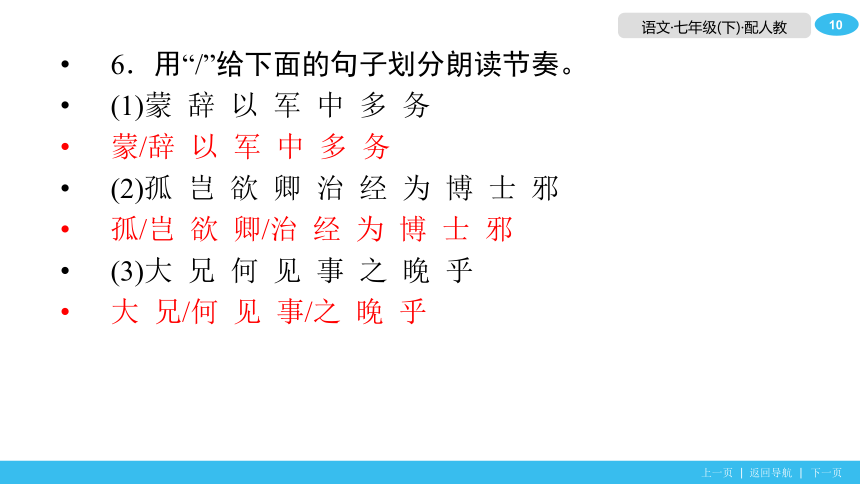

6.用“/”给下面的句子划分朗读节奏。

(1)蒙 辞 以 军 中 多 务

蒙/辞 以 军 中 多 务

(2)孤 岂 欲 卿 治 经 为 博 士 邪

孤/岂 欲 卿/治 经 为 博 士 邪

(3)大 兄 何 见 事 之 晚 乎

大 兄/何 见 事/之 晚 乎

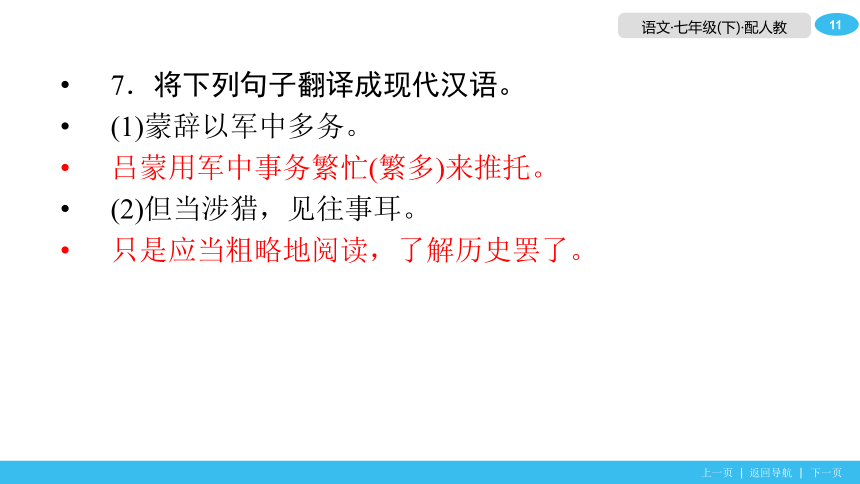

7.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)蒙辞以军中多务。

吕蒙用军中事务繁忙(繁多)来推托。

(2)但当涉猎,见往事耳。

只是应当粗略地阅读,了解历史罢了。

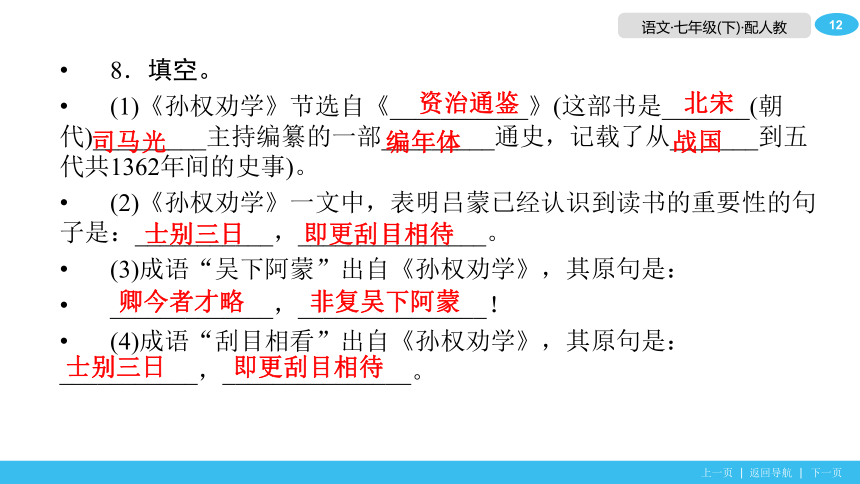

8.填空。

(1)《孙权劝学》节选自《___________》(这部书是_______(朝代)_________主持编纂的一部_________通史,记载了从_______到五代共1362年间的史事)。

(2)《孙权劝学》一文中,表明吕蒙已经认识到读书的重要性的句子是:___________,_______________。

(3)成语“吴下阿蒙”出自《孙权劝学》,其原句是:

_____________,_______________!

(4)成语“刮目相看”出自《孙权劝学》,其原句是:___________,_______________。

资治通鉴

北宋

司马光

编年体

战国

士别三日

即更刮目相待

卿今者才略

非复吴下阿蒙

士别三日

即更刮目相待

1.下列有关课文的说法不正确的一项是 ( )

A.课文主要采用对话描写来刻画人物,笔力繁琐。

B.课文通过孙权的劝学,说明只要努力学习,就能学有所成的道理。

C.“吴下阿蒙”在文中指吕蒙,后来泛指只有武略而没有学问的人。

D.鲁肃与吕蒙的对话,一唱一和,互相打趣,显示了二人的真实性情与融洽关系。

课 内 阅 读

拓展提升

能力达标

A

2.体会文中“邪”“耳”“乎”所表示的语气。

“邪”表示反问语气,可译为“吗”。“耳”表示限止语气,可译为“罢了”。 “乎”表示感叹语气,可译为“啊”。

3.孙权劝吕蒙读书的原因是什么?

卿今当涂掌事,不可不学(或:孙权认为学习对当权管事的吕蒙来说,十分重要)。

4.从文中哪句话可以看出吕蒙学有所成?

大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”

5.面对鲁肃的赞扬,吕蒙说了些什么?这表现了他怎样的态度?

面对鲁肃的赞扬,吕蒙说:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”这表现了他对自己才略长进之快、之大当之无愧的坦然态度。

6.本文主要通过语言描写来刻画人物,你能根据他们的语言来概括这三人各自的性格特点吗?

孙权:_______________________________________________

吕蒙:_______________________________________________

鲁肃:_________________________________________

是一位平易近人,对部下要求严格,善于劝说的明君。

性格直爽、机敏精干,有幽默感而又虎虎有生气的将才。

为人真诚,讲究礼节,像一位忠厚的长者。

7.阅读下面语段,回答问题。

汲黯字长孺,濮阳人也。孝景帝崩,太子即位,黯为谒者①。河内失火,延烧千余家,上使黯往视之。还报曰:“家人失火,屋比延烧,不足忧也。臣过河南②,河南贫人伤水旱万余家,或父子相食,臣谨以便宜,持节③发河南仓粟以赈之。臣请归节,伏矫制④之罪。”上贤而释之,迁为荥阳令。黯耻为令,病归田里。上闻,乃召拜为中大夫。以数⑤切谏,不得久留内,迁为东海太守。黯学黄老之言⑥,治官理民,好清静,择丞史而任之。其治,责大指⑦而已,不苛小。岁余,东海大治。称之。

——节选自《史记·汲郑列传》(有刪改)

拓 展 阅 读

派遣。

于是,就。

(2)下面的句子朗读节奏划分不正确的一项是 ( )

A.臣/请归节,伏/矫制之罪

B.上/贤而释之,迁为/荥阳令

C.盖余/之勤/且艰若此

D.怀民/亦未寝,相与/步于中庭

C

(3)用现代汉语翻译下面的句子。

持节发河南仓粟以赈之。

拿着符节发放河南郡仓库的粮食救济灾民。

(4)文中的汲黯作为文臣具有_________________的品质,从原文中“___________”这一句可以看出。

(5)从汲黯治理东海的事例中你能得到什么启示?请结合选文语句简要说一说。

示例:从“其治,责大指而已,不苛小”中,我明白“做事情一定要坚持大的原则,对小细节不需要求全责备”的道理。

示例:刚正不阿

以数切谏

8.【湖南常德中考】阅读下面的文言文,完成后面各题。

晋平公①问于师旷②曰:“吾年七十,欲学,恐已暮矣!”师旷曰:“何不炳烛③乎?”平公曰:“安有为人臣而戏其君乎?”师旷曰:“盲臣安敢戏其君乎!臣闻之,少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;老而好学,如炳烛之明。炳烛之明,孰与昧行④乎?”平公曰:“善哉!”

【注释】①晋平公:春秋时期晋国国君。②师旷:晋国乐师,目盲,善弹琴,精于辨音。③炳烛:点烛,一说当时的烛只是火把,还不是后来的蜡烛。④孰与昧行乎:与在黑暗中行走,哪个更好呢?

(1)填空。

①晋平公想学习,却又“恐已暮矣”,这里的“暮”是_____________________ 的意思,他觉得“吾年七十”,怕来不及学,学了也没用了。

②师旷的回答,说明他将“暮”理解成了_______________,因此晋平公才会觉得他在戏弄自己;师旷这样理解是借题发挥,意在引出炳烛之喻。

晚(晚了),迟(迟了)

天黑(天色晚)

(2)对这篇短文所蕴含的道理,分析错误的一项是 ( )

A.学无止境,一个人应该活到老,学到老。

B.在人生的任何一个阶段,学习都是有益的。

C.应虚心接受别人的意见,做到从善如流。

D.要让人信服自己,必须要用打比方的方法。

D

9.宋代诗人刘过曾写过一首题为《书院》的“劝学诗”:

力学如力耕,

勤惰尔自知。

但使书种多,

会有岁稔时。

这首诗运用了_______的修辞手法,表达的意思是:_________________________________________。而《孙权劝学》则以_______为主,言简意丰地表达了学习的重要性。

综 合 运 用

比喻

勤奋读书如农夫种地,几分耕耘,几分收获

对话

10.阅读下面一段文字,按要求答题。

汉朝人孙敬,非常好学,从早到晚地读书。有时疲倦了,想睡觉,就用一根绳子系住头发,另一头拴在房梁上拉直,这样如果再打瞌睡,就会被绳子拉醒。战国人苏秦读书欲睡,就拿锥子扎自己的大腿。后人将这两个故事合成成语A,用以激励人发愤读书学习。其实,还有许多成语高度概括了古代那些勤奋读书的人和事,如B、C、D……

(1)请结合文意,在下面横线上写出A、B、C、D处的成语。

A.___________

B.___________

C.___________

D.___________

悬梁刺股

囊萤映雪

程门立雪

凿壁偷光

(2)如果你有一同学成绩特差,还特怕吃苦,特怕困难,请你至少用一个上面所填的成语写几句鼓励的话,让他能重新鼓起学习的信心。请注意语言表达要简明、连贯、得体。

示例:同学,你一定听过“悬梁刺股”的故事吧,只要不惧艰难险阻,学习上的一切困难都可克服;只要有锲而不舍的精神,学习之路一定会越走越宽。

11.阅读下面材料,按要求答题。

材料一:近年来,学前教育成为教育热点话题之一。“不能输在起跑线上”“不能输,不能等,教与不教,就是不一样”等观念,成为许多家长的共识。许多幼儿园为了迎合家长的心态,在教育内容的选择上,更注重知识与技能的训练,更注重教育的即时效应。幼儿园小学化似乎已经成为一种趋势。

材料二:当前学前教育的问题一方面是供不应求,另一个方面就是应试倾向,幼儿园“小学化”。群众对此反应强烈。发展学前教育,一要政府重视,加大投入;二要向公众普及对学前教育的正确理解,以避免再走弯路。

材料三:

(1)请概括出前两则材料的共有信息。

当前幼儿园出现了不利于孩子健康成长的小学化倾向。

(2)任选材料三中的一幅画,用简洁的语言介绍其内容。

示例:右图中,画面上一只代表幼儿园的大手,把一本厚厚的小学课本硬往一个幼儿的嘴里塞。孩子背着沉重的书包,一只腿跪着,张着大嘴,表情痛苦。

名 师 点 睛

(1)掌握本课重要的字音、实词、虚词、古今异义词以及语气词,扩充文言词汇量。

(2)分清课文中出现的各种称谓,正确理解各称谓指代的对象,加强对文言文内容的理解。

(3)把握文言句子的成分结构,能正确划分停顿节奏,提升文言文的朗读能力。

以练助学

基础达标

(4)通过对文言语句的翻译,把握翻译文言语句的几大要素——“留、替、调、补、删”,提高文言文的理解能力和语言表达能力。

(5)联系自身的情况,深入体会学习的好处,明白“开卷有益”的道理;懂得事物都是在不断变化发展的,学会用开放和进步的眼光看待周围的人、事、物。

课文节选自《资治通鉴》卷六十六(中华书局1956年版),题目是编者加的。因先前的史书没有较详细的记载,而又无新的史料可以补充,所以本文是根据从略的原则对先前史书的有关记载进行改写而编成的。与原文比照,省略了吕蒙与鲁肃论议的具体内容和孙权劝学的详细论说。省略过程,只重结果,以此突出学习之益;不说论议内容,只用鲁肃的反应来侧面表现吕蒙的变化。

本文写的是吕蒙在孙权的劝说下“乃始就学”,其才略很快就有惊人的长进的故事,说明“人只要肯学习,不论早晚,都会有长进”的道理,突出了学习的重要性。

基 础 巩 固

qīnɡ

shú

ɡènɡ

yé

shè

suì

推托

粗略地阅读

经过

拭目相看,用新的眼光看待他

当初,这是追述往事的习惯用词

研究儒家经典

于是,就

离开

C

A

D

6.用“/”给下面的句子划分朗读节奏。

(1)蒙 辞 以 军 中 多 务

蒙/辞 以 军 中 多 务

(2)孤 岂 欲 卿 治 经 为 博 士 邪

孤/岂 欲 卿/治 经 为 博 士 邪

(3)大 兄 何 见 事 之 晚 乎

大 兄/何 见 事/之 晚 乎

7.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)蒙辞以军中多务。

吕蒙用军中事务繁忙(繁多)来推托。

(2)但当涉猎,见往事耳。

只是应当粗略地阅读,了解历史罢了。

8.填空。

(1)《孙权劝学》节选自《___________》(这部书是_______(朝代)_________主持编纂的一部_________通史,记载了从_______到五代共1362年间的史事)。

(2)《孙权劝学》一文中,表明吕蒙已经认识到读书的重要性的句子是:___________,_______________。

(3)成语“吴下阿蒙”出自《孙权劝学》,其原句是:

_____________,_______________!

(4)成语“刮目相看”出自《孙权劝学》,其原句是:___________,_______________。

资治通鉴

北宋

司马光

编年体

战国

士别三日

即更刮目相待

卿今者才略

非复吴下阿蒙

士别三日

即更刮目相待

1.下列有关课文的说法不正确的一项是 ( )

A.课文主要采用对话描写来刻画人物,笔力繁琐。

B.课文通过孙权的劝学,说明只要努力学习,就能学有所成的道理。

C.“吴下阿蒙”在文中指吕蒙,后来泛指只有武略而没有学问的人。

D.鲁肃与吕蒙的对话,一唱一和,互相打趣,显示了二人的真实性情与融洽关系。

课 内 阅 读

拓展提升

能力达标

A

2.体会文中“邪”“耳”“乎”所表示的语气。

“邪”表示反问语气,可译为“吗”。“耳”表示限止语气,可译为“罢了”。 “乎”表示感叹语气,可译为“啊”。

3.孙权劝吕蒙读书的原因是什么?

卿今当涂掌事,不可不学(或:孙权认为学习对当权管事的吕蒙来说,十分重要)。

4.从文中哪句话可以看出吕蒙学有所成?

大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”

5.面对鲁肃的赞扬,吕蒙说了些什么?这表现了他怎样的态度?

面对鲁肃的赞扬,吕蒙说:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”这表现了他对自己才略长进之快、之大当之无愧的坦然态度。

6.本文主要通过语言描写来刻画人物,你能根据他们的语言来概括这三人各自的性格特点吗?

孙权:_______________________________________________

吕蒙:_______________________________________________

鲁肃:_________________________________________

是一位平易近人,对部下要求严格,善于劝说的明君。

性格直爽、机敏精干,有幽默感而又虎虎有生气的将才。

为人真诚,讲究礼节,像一位忠厚的长者。

7.阅读下面语段,回答问题。

汲黯字长孺,濮阳人也。孝景帝崩,太子即位,黯为谒者①。河内失火,延烧千余家,上使黯往视之。还报曰:“家人失火,屋比延烧,不足忧也。臣过河南②,河南贫人伤水旱万余家,或父子相食,臣谨以便宜,持节③发河南仓粟以赈之。臣请归节,伏矫制④之罪。”上贤而释之,迁为荥阳令。黯耻为令,病归田里。上闻,乃召拜为中大夫。以数⑤切谏,不得久留内,迁为东海太守。黯学黄老之言⑥,治官理民,好清静,择丞史而任之。其治,责大指⑦而已,不苛小。岁余,东海大治。称之。

——节选自《史记·汲郑列传》(有刪改)

拓 展 阅 读

派遣。

于是,就。

(2)下面的句子朗读节奏划分不正确的一项是 ( )

A.臣/请归节,伏/矫制之罪

B.上/贤而释之,迁为/荥阳令

C.盖余/之勤/且艰若此

D.怀民/亦未寝,相与/步于中庭

C

(3)用现代汉语翻译下面的句子。

持节发河南仓粟以赈之。

拿着符节发放河南郡仓库的粮食救济灾民。

(4)文中的汲黯作为文臣具有_________________的品质,从原文中“___________”这一句可以看出。

(5)从汲黯治理东海的事例中你能得到什么启示?请结合选文语句简要说一说。

示例:从“其治,责大指而已,不苛小”中,我明白“做事情一定要坚持大的原则,对小细节不需要求全责备”的道理。

示例:刚正不阿

以数切谏

8.【湖南常德中考】阅读下面的文言文,完成后面各题。

晋平公①问于师旷②曰:“吾年七十,欲学,恐已暮矣!”师旷曰:“何不炳烛③乎?”平公曰:“安有为人臣而戏其君乎?”师旷曰:“盲臣安敢戏其君乎!臣闻之,少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;老而好学,如炳烛之明。炳烛之明,孰与昧行④乎?”平公曰:“善哉!”

【注释】①晋平公:春秋时期晋国国君。②师旷:晋国乐师,目盲,善弹琴,精于辨音。③炳烛:点烛,一说当时的烛只是火把,还不是后来的蜡烛。④孰与昧行乎:与在黑暗中行走,哪个更好呢?

(1)填空。

①晋平公想学习,却又“恐已暮矣”,这里的“暮”是_____________________ 的意思,他觉得“吾年七十”,怕来不及学,学了也没用了。

②师旷的回答,说明他将“暮”理解成了_______________,因此晋平公才会觉得他在戏弄自己;师旷这样理解是借题发挥,意在引出炳烛之喻。

晚(晚了),迟(迟了)

天黑(天色晚)

(2)对这篇短文所蕴含的道理,分析错误的一项是 ( )

A.学无止境,一个人应该活到老,学到老。

B.在人生的任何一个阶段,学习都是有益的。

C.应虚心接受别人的意见,做到从善如流。

D.要让人信服自己,必须要用打比方的方法。

D

9.宋代诗人刘过曾写过一首题为《书院》的“劝学诗”:

力学如力耕,

勤惰尔自知。

但使书种多,

会有岁稔时。

这首诗运用了_______的修辞手法,表达的意思是:_________________________________________。而《孙权劝学》则以_______为主,言简意丰地表达了学习的重要性。

综 合 运 用

比喻

勤奋读书如农夫种地,几分耕耘,几分收获

对话

10.阅读下面一段文字,按要求答题。

汉朝人孙敬,非常好学,从早到晚地读书。有时疲倦了,想睡觉,就用一根绳子系住头发,另一头拴在房梁上拉直,这样如果再打瞌睡,就会被绳子拉醒。战国人苏秦读书欲睡,就拿锥子扎自己的大腿。后人将这两个故事合成成语A,用以激励人发愤读书学习。其实,还有许多成语高度概括了古代那些勤奋读书的人和事,如B、C、D……

(1)请结合文意,在下面横线上写出A、B、C、D处的成语。

A.___________

B.___________

C.___________

D.___________

悬梁刺股

囊萤映雪

程门立雪

凿壁偷光

(2)如果你有一同学成绩特差,还特怕吃苦,特怕困难,请你至少用一个上面所填的成语写几句鼓励的话,让他能重新鼓起学习的信心。请注意语言表达要简明、连贯、得体。

示例:同学,你一定听过“悬梁刺股”的故事吧,只要不惧艰难险阻,学习上的一切困难都可克服;只要有锲而不舍的精神,学习之路一定会越走越宽。

11.阅读下面材料,按要求答题。

材料一:近年来,学前教育成为教育热点话题之一。“不能输在起跑线上”“不能输,不能等,教与不教,就是不一样”等观念,成为许多家长的共识。许多幼儿园为了迎合家长的心态,在教育内容的选择上,更注重知识与技能的训练,更注重教育的即时效应。幼儿园小学化似乎已经成为一种趋势。

材料二:当前学前教育的问题一方面是供不应求,另一个方面就是应试倾向,幼儿园“小学化”。群众对此反应强烈。发展学前教育,一要政府重视,加大投入;二要向公众普及对学前教育的正确理解,以避免再走弯路。

材料三:

(1)请概括出前两则材料的共有信息。

当前幼儿园出现了不利于孩子健康成长的小学化倾向。

(2)任选材料三中的一幅画,用简洁的语言介绍其内容。

示例:右图中,画面上一只代表幼儿园的大手,把一本厚厚的小学课本硬往一个幼儿的嘴里塞。孩子背着沉重的书包,一只腿跪着,张着大嘴,表情痛苦。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读