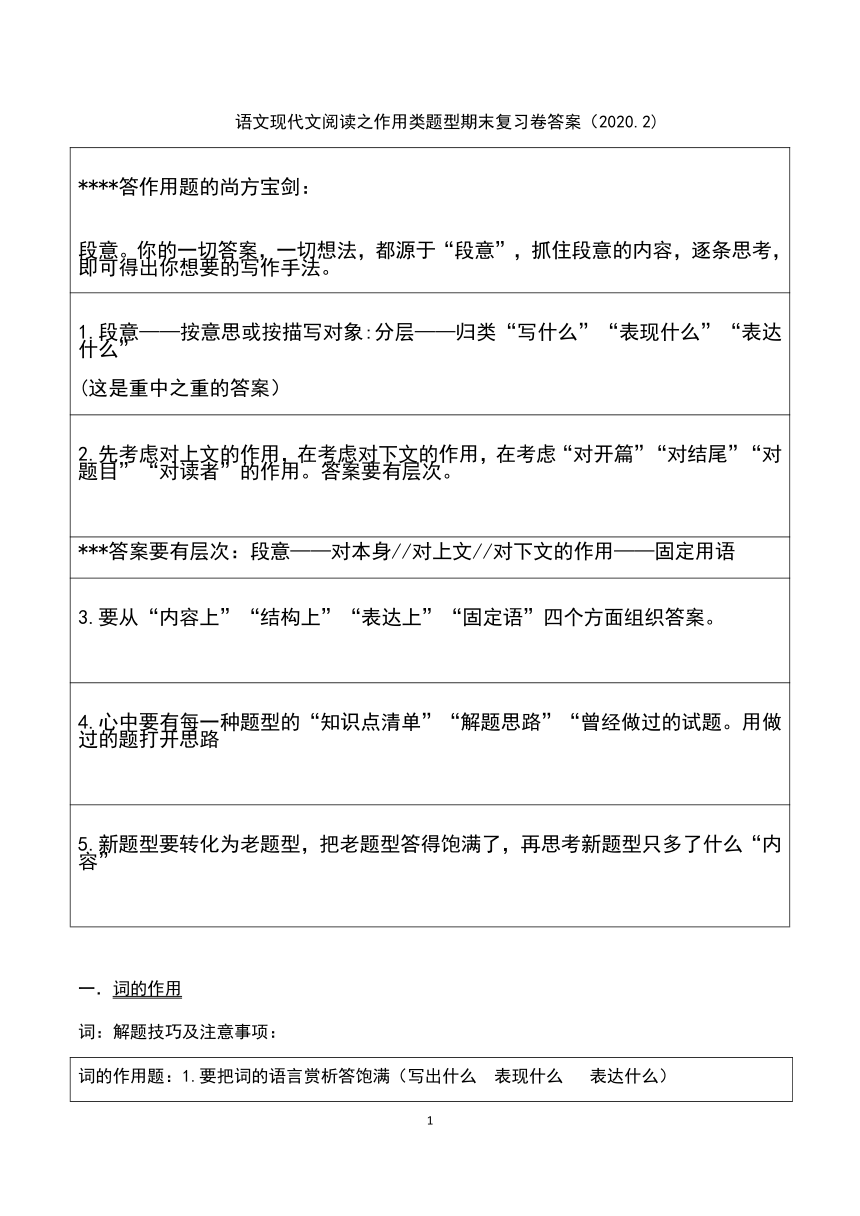

初中语文现代文阅读之作用类题型复习卷

图片预览

文档简介

语文现代文阅读之作用类题型期末复习卷答案(2020.2)

答作用题的尚方宝剑:

段意。你的一切答案,一切想法,都源于“段意”,抓住段意的内容,逐条思考,即可得出你想要的写作手法。

1.段意——按意思或按描写对象:分层——归类“写什么”“表现什么”“表达什么”

(这是重中之重的答案)

2.先考虑对上文的作用,在考虑对下文的作用,在考虑“对开篇”“对结尾”“对题目”“对读者”的作用。答案要有层次。

答案要有层次:段意——对本身//对上文//对下文的作用——固定用语

3.要从“内容上”“结构上”“表达上”“固定语”四个方面组织答案。

4.心中要有每一种题型的“知识点清单”“解题思路”“曾经做过的试题。用做过的题打开思路

5.新题型要转化为老题型,把老题型答得饱满了,再思考新题型只多了什么“内容”

词的作用

词:解题技巧及注意事项:

词的作用题:1.要把词的语言赏析答饱满(写出什么

表现什么

表达什么)

解词——解词的亮点——描绘情景,在情境中准确的解释词的文中意——写出什么——怎样的

心里/心情/心境——评价“情感”“性格”“品质”“精神”“意志”

2.考虑“对比”“照应”“正反衬”“正侧”“引出”

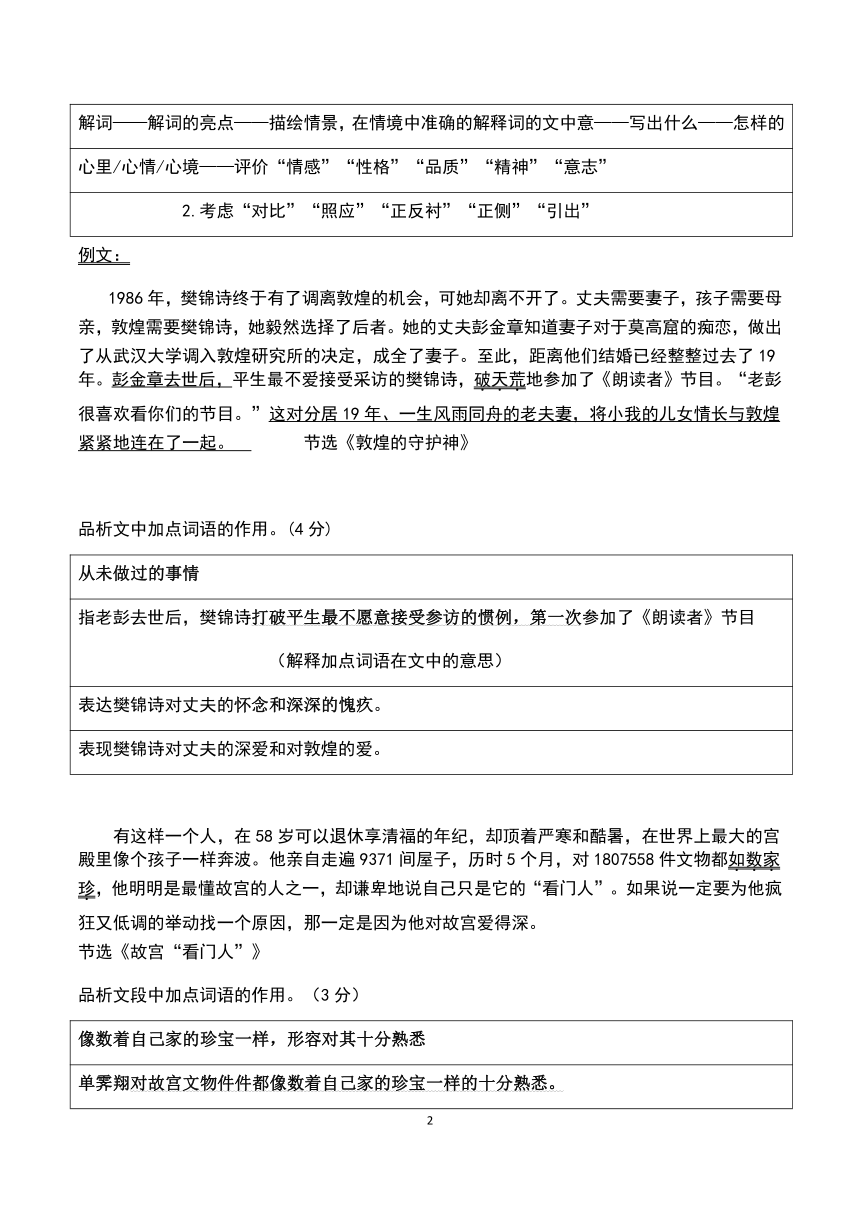

例文:

1986年,樊锦诗终于有了调离敦煌的机会,可她却离不开了。丈夫需要妻子,孩子需要母亲,敦煌需要樊锦诗,她毅然选择了后者。她的丈夫彭金章知道妻子对于莫高窟的痴恋,做出了从武汉大学调入敦煌研究所的决定,成全了妻子。至此,距离他们结婚已经整整过去了19年。彭金章去世后,平生最不爱接受采访的樊锦诗,破天荒地参加了《朗读者》节目。“老彭很喜欢看你们的节目。”这对分居19年、一生风雨同舟的老夫妻,将小我的儿女情长与敦煌紧紧地连在了一起。

节选《敦煌的守护神》

品析文中加点词语的作用。(4分)

从未做过的事情

指老彭去世后,樊锦诗打破平生最不愿意接受参访的惯例,第一次参加了《朗读者》节目

(解释加点词语在文中的意思)

表达樊锦诗对丈夫的怀念和深深的愧疚。

表现樊锦诗对丈夫的深爱和对敦煌的爱。

有这样一个人,在58岁可以退休享清福的年纪,却顶着严寒和酷暑,在世界上最大的宫殿里像个孩子一样奔波。他亲自走遍9371间屋子,历时5个月,对1807558件文物都如数家珍,他明明是最懂故宫的人之一,却谦卑地说自己只是它的“看门人”。如果说一定要为他疯狂又低调的举动找一个原因,那一定是因为他对故宫爱得深。

节选《故宫“看门人”》

品析文段中加点词语的作用。(3分)

像数着自己家的珍宝一样,形容对其十分熟悉

单霁翔对故宫文物件件都像数着自己家的珍宝一样的十分熟悉。

表现单霁翔的故宫是最懂的,爱得最深的

表达对单霁翔的赞美之情

(7)我像一个即将溺水的人看见了船桨。大约有三百米土路就是沥青路了,我想让叔叔帮我抬一下自行车。我觉得这是没有任何问题的,小忙,谁都会帮,甚至陌生人也会帮的。在农村,人习惯于称之为积福。

(8)我使劲冲叔叔说:“叔叔,帮我抬一下吧,我马上就要迟到了!”叔叔只是笑着,并无别的反应。我以为空旷的原野稀释了我的声音,遂指着沥青路向他呼喊:“叔叔,帮我抬一下。谢谢你,我马上就要迟到了!”可叔叔却照旧笑着,不动胳膊,也不动手。

《一臂之力的伟大》

第(8)段画线句中“稀释”一词的作用。(4分)

稀释:使液体的浓度降低

化无形为有形

在文中是指“空旷的原野让我的求救声变得弱小。

写出“原野的空旷””我的声音的弱小“

表现“我内心的无助”

侧面的表现“童先生的冷漠”(有作用)

二.题目的作用(或题目为什么不能换?)

题目作用解题技巧及注意事项:

1.题目对全文的作用(4)

2.用全文的内容解释“作用”(有时作用不止一个时,答主要的一个)

3.题目有没有写法//修辞(如果有,略略一点即可)

4.对读者的作用。“吸引”“引发”

三.开篇的作用(从“什么”写起有什么作用?)

开篇作用答题技巧与思路:

1.段意——分层——归类——“写什么”“表现什么”“表达什么”

2.开篇本身的作用:统领全文,奠定全文的感情基调//设置悬念//点明主旨//对比//如果是景物描写“渲染”“烘托”“衬托”“交代”

3.对下文的作用:引出下文什么内容//铺垫//抑扬//对比//正反衬//正侧//伏笔//照应

4.对结尾(首尾照应)//对文题(照应文题)对读者(吸引读者阅读兴趣)

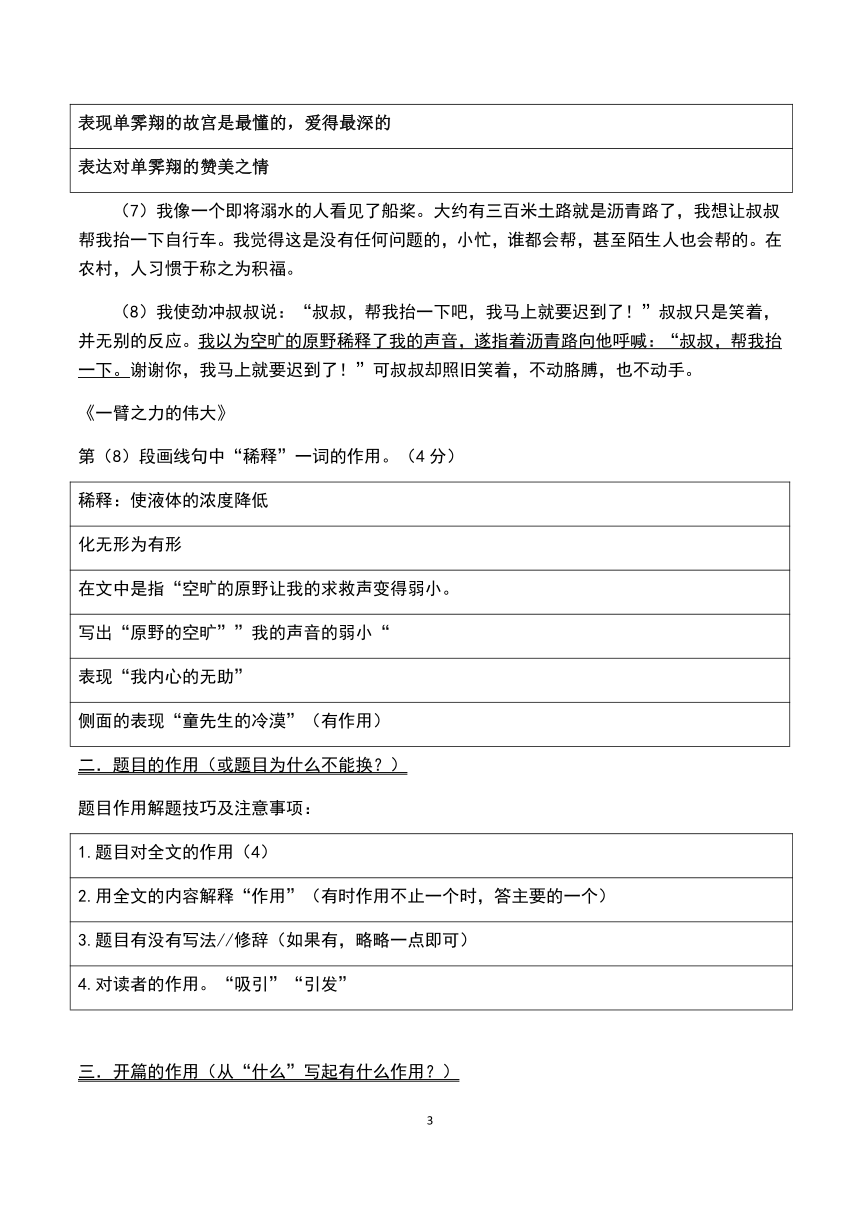

四:结尾作用

结尾作用答题技巧与思路:

1.段意——分层——归类——“写什么”“表现什么”“表达什么”

2.内容上的作用:点明主旨//深化主旨//对比//抑扬//回味无穷//想像的空间

结构上的作用:总结全文

首尾照应

照应文题

例文:

春联的魅力

小时候,每年正月十五前,父亲领我走街串巷,品赏谁家春联字体美、谁家春联用词妙的往事,//至今难忘。

(写出:什么)

(表达:什么)

(隐藏:表现:什么)

(2)故乡,黑土地松花江中游北岸-一个小镇,地处巴彦、呼兰和绥化三市县(区)交界点,乃商贾集散之地,人丁兴旺,街市繁华。父亲是小镇一位有名的中医大夫,闲余最大的嗜好是看古书、练书法。久而久之,父亲文采与医术齐飞,书法亦渐入佳境。每逢春节到来之前,亲朋好友及街坊邻里,纷纷抱着红纸求父亲帮忙写春联。从我记事起,每年腊月二十六七开始,父亲就进入了一年“最繁忙的时节”,天天写春联。父亲虽属自学成才,却不失对艺术的追求。他临摹的王羲之、颜真卿、柳公权、欧阳询等帖,我留存至今。父亲所写春联有两大特点。是用词讲究,鲜有重复。一本黄色竖版、充满沧桑感的《千家诗》是他春联创作的主要“词源”,每年写春联时,他翻阅不下百次。二是字体俊美,别具一格。用他自己的话说,写的春联贴出去不能让人家见笑,不能有损我田大夫的名声。

(3)不知从哪年开始,镇商会每年正月十五都要组织几位包括父亲在内的颇有文化之人,沿着十字街逐一品赏各家商号与门市的春联,按字体和用词打分,评出前三名,并予以适当奖励。我想,这或许是父亲写春联“求质”与小镇春联“趋佳”的原因之一吧!

(4)光阴荏苒,小镇商会每年“正月十五品赏春联”的活动早已成了“昨夜星辰”,但父亲每年春节期间带我走街串巷品赏春联的习惯,却一直延续至我十八岁参军离家。

(5)记得我上初中时的1964年春节,品赏中发现两家对门的理发店的春联很有意思。“新兴理发社”的是隶书春联:新事业从头做起,旧现象一手推平。“古镇理发店”的是楷书春联:虽属毫末技艺,却是顶上功夫。父亲告诉我,“新兴理发社”刚刚成立不久,不仅店名新,春联也新,不愧“新兴”;而“古镇理发店”,店名和春联都古朴典雅,老味儿可人:两者各有千秋。

(6)1965年春节,在我就读的镇中学门前,父亲指着“笔墨书元人间改岁,纸砚告旦天下逄春”的春联说:“此联行草字美,用词意境高远,对仗工整,实属难得。”因此,我记存至今。

(7)流年似水,春去秋来。父亲离去后,我接替父亲为亲朋好友、街坊邻里写春联,直到去县城工作为止。在县机关,我依旧坚持为同事们写春联,并于春节期间习惯性游走于大街小巷品赏春联。

(8)斗转星移,岁月更替。从上个世纪九十年代中期开始,烫金洒银、制作精良的“印刷体”春联日益增多,如“墨润生宣”一般,浸染扩充。泼墨手写的传统春联渐渐难觅踪迹,父亲留给我的春节走街串巷品赏春联的“良习”也因失去了“市场”而停下脚……如今,村寨的春联往往更多用“财”“福”“金”“富”等词语和清一色金黄印刷体,过去墨宝纷呈、词汇万千的传统春联渐行渐远。

(9)所幸当年与父亲走街串巷常见的、朗朗上口的众多佳联,至今记忆犹存:“天增岁月人增寿,春满乾坤福满门”“又是一年春草绿,依然十里杏花红”“人向安和歌大治,心倾昌隆奔小康”“爆竹声声辞旧岁,梅花点点迎新春”。

(10)印象最深的是1985

年春,以“长城”为主题的第三届全国迎春征联一等奖作品:水木荣春晖,柳外东风花外雨;江山留胜迹,秦时明月汉时关。作者巧炒地把古代诗人李白、處集、孟浩然和王昌龄的诗句合四而一,浑然集成一副新的作品,可谓阳春白雪,令人赏心悦目。1990年初,广州《羊城晚报》举办以“春与马”为主题的迎春征联,获得一等奖的春联也让我迄今难忘:南岭梅香迎岁始,东郊草浅试蹄初。上联中隐去了“春”字,下联中隐去了“马”字,仅十四个字,盎然春意和骏马奔腾之势皆跃然纸上。

(11)春联的魅力,就其雅俗共赏而言,我更偏向于后者——俗。来自于民间大众,植根于家家户户,回归本真,才会有更加长久和蓬勃的生命力。

(12)真盼望能从某一年春节开始,如父亲当年带我一样,领着儿孙走街串巷品赏春联,告诉孩子们谁家的春联字体写得美,谁家的春联词语用得妙,//让春联文化薪火相传,生生不息。

(表达:什么)(隐藏:表现什么)

开篇的作用

写每年的正月十五,父亲领我走街串巷品赏对联的往事,表达我对往事的难以忘怀之情

统领全文,奠定全文的感情难忘的感情基调,点名文章的主旨,表现春联的魅力之大。

引出下文对小时候有关对联的往事的回忆。//与下文两(4)(5)段内容相照应//为下文品赏对联的美好,做铺垫。

首尾呼应,照应文题,吸引读者阅读的兴趣。

结尾段的作用:

1.表达自己盼望向父亲一样领着儿孙走街串巷品赏对联和希望对联文化传承下去的愿望。含蓄的表达对现在“春联文化”的渐渐消失的无奈之情。

2.点明深化文章的主旨,表达对春联的热爱和对父亲的怀念之情。

3.总结全文,首尾呼应,照应文题。

四:中间段的作用:

(一)插叙:

插叙答题技巧与思路:

1.段意——分层——归类——亮出”插叙——“写什么”“表现什么”“表达什么”

2.对上文作用:补充.....的原因//照应//对比//承接上文某一句话

3.对下文作用:对比//铺垫//抑扬//正反衬//正侧//引出//悬念

伏笔//暗示(结局/主旨)

4.丰富文章的内容//主旨鲜明//人物形象丰满//情节波折//照应文题

例文:

一臂之力的伟大

①我从来不怕别人笑我:考大学我考了三次。第一次差几分没有考上,第二次也是差几分而没有考上,//第三次考上了,但却很惊险。

②关于其中的故事我很少传播,因为它使我感到伤痛和悲凉。仅仅在当年,即1979年的夏天,我向母亲透露过一次。我早就发现,在人生的问题上,母亲总有让我钦佩的意见。然而母亲叹息了一声沉默了,我也沉默了,之后我一直守口如瓶。

③那时候我是一个连续落榜的人,不过我没有丝毫的沮丧,反之越战越勇。我在坚持自学。全村以至全乡的人都关注着一个决定走进大学的18岁的青年。那时候社会崇尚知识,读大学不但光荣,而且能改变命运。我像一棵已经长过墙头的槐树,远亲近邻都看见它的枝叶了。

(4)考场设在长安韦曲的一所中学,我家在少陵原上。村子与县城相距五里路,为了省事,我打算依然骑自行车到中学去应试。第一天是顺利的,但第二天却遇到了麻烦。

(5)凌晨下了一场小雨,地面并不太湿,小雨也停了,可以骑自行车,遂按时出门。五里路,其中一段是土路,一段是沥青路。我万万没有料到,走着走着,土路泥泞起来。而且,泥泞掺着柴草在向车链和车圈里面挤塞。我不得不撑起它,掏里面的泥泞和柴草。一旦时间耽误,我将功亏一篑。若是步行能够赶到,那么我会扔下自行车改为步行,遗憾的是步行不可以赶到。

(6)我一下恐慌起来。猛一抬头,我发现路上有一个人一步一步拣选干硬的地面向前走着。他穿着洁净的干部服装,挎着一个洗了几水的黄色布包。我大喜.我认识他,他和我同村,同生产队,姓童,是一个文化人,不知道过去犯了什么错误而下放到其妻子所在的村子劳动,之后平反恢复工作。//(写出什么)他知道我在考大学。他还几次笑着了解我复习的情况,询问我准备上什么大学。/(表现什么)/我很尊重这个文化人,平常称他为叔叔。我断定那天叔叔是到他的单位去上班。(表达什么)

(7)我像一个即将溺水的人看见了船桨。大约有三百米土路就是沥青路了,我想让叔叔帮我抬一下自行车。我觉得这是没有任何问题的,小忙,谁都会帮,甚至陌生人也会帮的。在农村,人习惯于称之为积福。

(8)我使劲冲叔叔说:“叔叔,帮我抬一下吧,我马上就要迟到了!”叔叔只是笑着,并无别的反应。我以为空旷的原野稀释了我的声音,遂指着沥青路向他呼喊:“叔叔,帮我抬一下。谢谢你,我马上就要迟到了!”可叔叔却照旧笑着,不动胳膊,也不动手。

(9)我顿悟盘踞在他白脸青胡之中的笑表达着一种坚拒的意思,便咬牙将自行车置于我的肩上昂首而去。尽管我很单薄,但我却坚持把自行车扛到了沥青路上。我排除杂念,加速赶路。真的感谢上帝,在老师准备收走我的试卷之际,我气喘吁吁地跑入了考场。

(10)我始终没有对童先生表达过憎恨,也没有对他做过谴责。高考结束之后,我便焦急地等待分数。获得录取的消息之后,我便充分享受胜利的喜悦。也因为童先生恰恰就在我所深造的大学做后勤工作,他还到我宿舍来关照过我。尤其是一年之后,他便患胃癌逝世了。

(11)然而,我并非不琢磨它。不!童先生拒绝伸出一臂之力的样子,像山顶的积雪一样永不融化,只要抬头,我就看见它,并能感觉它的寒气。我曾经紧紧追究一个问题,谁高兴邻居的房脊高过自己的房脊呢?谁高兴邻居的油瓶大过自己的油瓶呢?我不敢也不愿意认为人心是黑暗的,不敢也不愿意认为人性是邪恶的,因为得出这样的结论,我的精神世界就会坍塌,我的人生将陷于虚妄之中。我知道必须相信精神世界是有阳光的,人生才有可能健康并幸福。我把童先生归为个案,不想让它具有普遍意义。

(12)但这个故事的影响,却久久延伸。它像滴水穿石一样反复发出自己的声音,使我感到了它的一种提醒。它顽强地繁衍着自己的意义,让我咀嚼了它经常翻新的滋味。我告诫自己,不要像童先生那样行事。我相信,像童先生那样行事,上帝是会诅咒的!

(13)大约从1989年起,我便学习着助人。凡是有求,我必应之,只要找我,我必开门,虽然渺小若我,能力极弱,不过我一定尽心。我把怜悯和慈悲,当做人生的功课和修养。孔子说:“君子成人之美。”佛提倡慈悲为怀。耶稣说:“爱人如己。”真主鼓励救济和博施。圣贤各居其域,各生其时,然而,他们所开辟的大道同归了,这便是:行善。可我的行善,我所感到的行善对一个人气质的养成,对一个人快乐的增加,却是童先生作为反方启示给我的。

(14)所有人都时刻站在一个能够给他人以帮助的点上,所有人都会遇到需要他人帮助的时刻,也许一臂之力就足以让他人梦想成真。一臂之力,其背后,真的蕴涵着慷慨和伟大。

第(6)段画线句子有什么作用?

插叙。交代童先生的经历,表现童先生的为人的热情,表达我对童先生的尊重之情。

补充交代上文“我大喜”的原因。

引出下文“我向童先生求助”的事。//与下文童先生拒绝帮助我,我由“尊重”变得失望,形成鲜明的对比和先扬后抑的写法,表现童先生前后变化之大和他的“冷漠”

丰富文章的内容,使童先生的形象更加丰满。

复习巩固:开篇的作用

叙写“我”三次考大学的经历及结果。表现我的坚持执着。强调第三次考试的惊险。

设置悬念,与“我第三次险些耽误时间,失去考试“的险情相照应

引出下文第三次考大学的经历。

吸引读者阅读的兴趣。

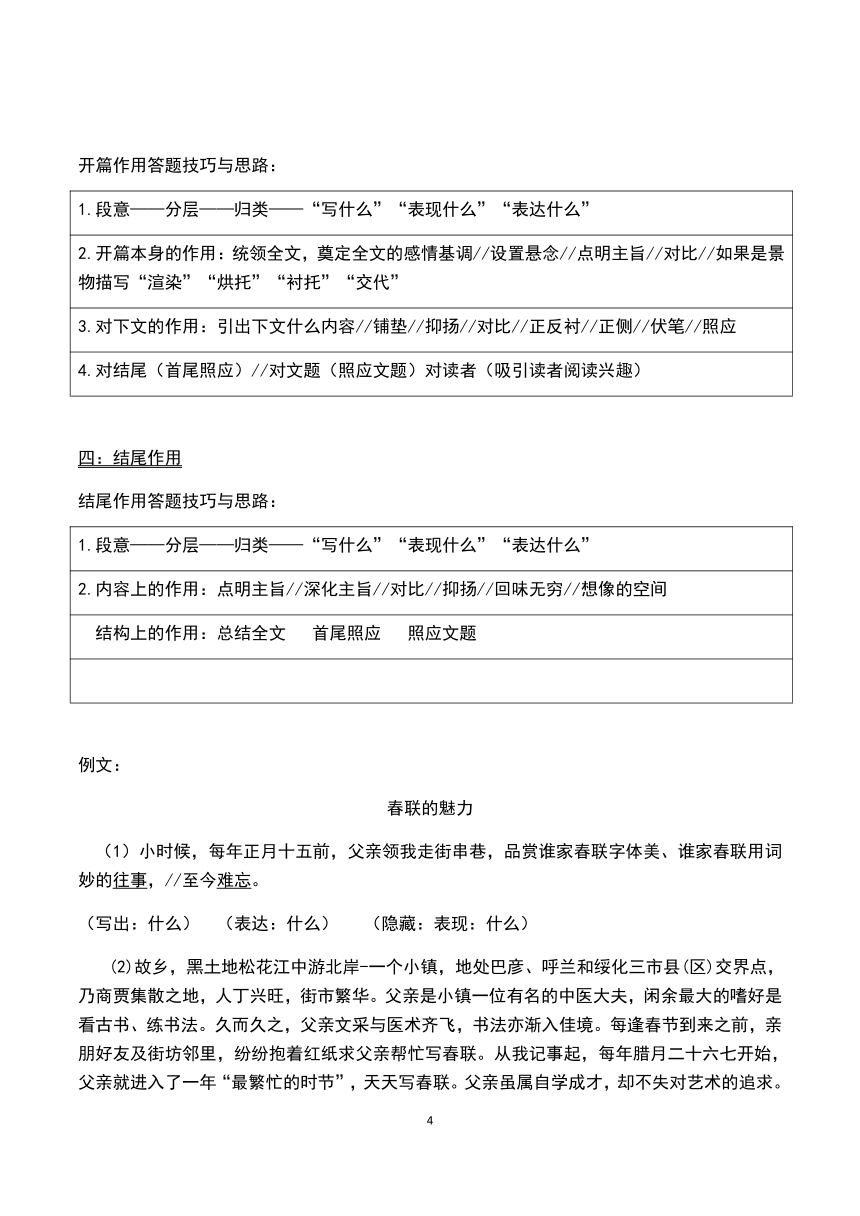

(二)景物描写的作用:

景物描写:答题技巧与思路:

段意——分层(按描写对象)——归类——亮出“景物描写——“写什么”“表现什么”

“表达什么”

2.景物描写本身的作用”渲染//营造//烘托//衬托//交代

3.对上文作用:对比//抑扬//照应//

4.对下文作用:悬念//伏笔//铺垫//抑扬//正反衬//正侧//推动//暗示

5.对主旨//对文题

例文:

邻里之间

(1)刮风了,丈夫起身关门。门是撞锁,咣当一声。

(2)妻子从厨房跑出来,瞪一眼丈夫:声儿太大!然后握住门拉手,轻轻拧开,又轻轻关上,没一点声音。示范完毕,妻子对丈夫说,千万别使劲儿。不然,小高会觉得我们对人家有意见。

(3)丈夫一愣,觉得妻子说得在理。

(4)前两天,丈夫和小高姐妹同乘电梯上楼。小高问,散步去了?丈夫答:是。小高的姐姐说:吵到你们了吧?我们嗓门儿大。小高说,是啊,这两天我两个姐姐都来了,还说跟你们道个歉呢。你是作家,好静。丈夫连忙摆手,不,不,一点关系都没有,有点说笑声还提振人气呢!

(5)丈夫说的是心里话。他们住的小区“候鸟”居多,每年“十一”后才开始来人。今年他和妻子来得早,整个小区有点冷清。隔壁小高一来,楼层才不时响起一阵阵欢笑声。小高夫妇很友善,下楼时,他们常顺手把妻子放在门口的垃圾袋拿走;到物业取东西,只要有妻子的邮件或快递,肯定会一并带回。

(6)三十多年前,丈夫和妻子搬进楼房。或许是平常工作太忙,住了多年,丈夫还认不清一个楼层的邻居。退休了,他们在三亚买了房,每年来三亚过冬,竟又找回了当年住大杂院的感觉。北京、上海、重庆、陕西、内蒙古……这里的住户来自五湖四海,基本都是退休老人带着孙子孙女,每天的活动就是休闲和锻炼。见面的机会多了,一来二去,搭上了话;一来二去,就成了朋友。比如,在业主食堂就餐时,常碰上一对老年夫妻。看上去,女方的年龄比男方大,因为总是被男方照顾。吃鱼时老先生会给老伴择刺;下台阶时,会恰到好处地伸出胳膊给老伴当扶手。熟了才知道,身板笔直的老先生已经九十四岁高龄,耳不聋、眼不花,思路清晰,谈锋甚健,退休前是公务员。老伴儿个子不及他的肩膀,两个人却一路携手,走过了银婚、金婚和钻石婚纪念日。妻子曾求教老先生的长寿秘诀,结果大失所望,他居然不爱吃水果和蔬菜。老两口常年辗转于各地养老社区,品尝南北美食,饱览各地风光,说再过两年——是,再过两年不打算满世界跑了,就在阳澄湖畔的苏州吴园定居。谈及长寿秘诀?老人笑答:一句话,能动则动,心情舒畅!清晨或者傍晚,丈夫和妻子常常看见老两口手拉着手散步。在朝阳或者晚霞的映照中,那背影与路边的三角梅、旅人蕉、椰子树,构成了一幅肃穆的油画,用生动的线条和色块,诠释着什么叫爱,什么是地老天荒。

(7)丈夫喜欢小孩儿,见到来自天南地北的孩子,总忍不住想去捏一捏小天使粉红的脸蛋。这时候,领着孩子的爷爷、奶奶,或者姥姥、姥爷就会笑逐颜开地说:和爷爷握个手,跟爷爷说再见!特别是来自呼市的蒙蒙,三岁多的一个小男孩儿,一双大眼睛像挂着露珠的黑葡萄,晶莹透亮。每次见到丈夫,都会一边喊着爷爷一边扑上来。有一回,丈夫含了一块椰子糖,蒙蒙走出几步了,竟回过头来问:爷爷,您嘴里吃的是什么呀?得知是糖后,很认真地说:爷爷,吃糖对牙齿不好,以后,您少吃点行吗?见丈夫答应了,小家伙又走回几步伸出手,说那我们击掌吧!霎时,丈夫被蒙蒙的天真无邪感动得一塌糊涂。

(8)还有抚顺的三宝妈、太原的姐妹俩,呼市的刘姐,吉林的李哥,每个人都有一串动人的故事;每个故事后面都有一段难忘的温情。

(9)当然,见面最多的还是小高夫妇。

(10)小高不小,五十五岁了,今年刚退休。和她的先生一样,潇洒挺拔,活力四射。退休后的生活是他们早就规划好的。忙了大半辈子,该好好为自己活一回了:上午,去健身房打乒乓球;下午到合唱团唱歌;晚上,围着小区走三圈儿,一圈儿十五分钟,三圈儿下来四千八百步。接下来,看会儿电视,一家人打两圈儿麻将,日子过得有声有色。小区的迎春晚会上,夫妻俩还朗诵了一首诗,情绪饱满、声情并茂。小高曾找过妻子,每天在家不闷吗?我们一起去唱歌吧。听说妻子要为丈夫打稿子,伸出大拇指“点赞”:退休了还能发挥余热,真好!

(11)小高的女儿、女婿从国外来三亚看望父母。女婿是个“老外”,金发碧眼,身材挺拔。那天妻子做酱牛肉,小高一家人外出游览回来,一出电梯门,“老外”就吸了吸鼻子,说好香啊。他的太太逗他,你是不是馋了?妻子听到他们的对话,忙端起一盘刚酱好的牛肉送过去,回来时春风拂面、神采飞扬。丈夫知道,肯定是妻子的厨艺受到了国际友人的高度赞扬。

(12)最让丈夫和妻子感动的是昨天半夜。丈夫被妻子拽醒,睁开眼,妻子说突然天旋地转,头不能摆动,眼也不敢睁。丈夫慌了,客居他乡,亲朋好友都远在千里,怎么办?他一下想到小高夫妇,忙起身去敲门。小高问明情况,不由分说道:拿好医保卡,戴上口罩,我们有车,马上去医院。接下来,挂号、问诊、各种检查,小高夫妇忙前跑后,细心周到。丈夫觉得不再孤单了,像一叶扁舟,虽然有风浪打来,但船上除了他,还有两个信得过的水手呢!所幸,医生说心血管无大碍,可能是颈椎问题,可以到门诊做进一步检查。出了急诊室,丈夫觉得很抱歉,说虚惊一场,让你们受累了。小高说,虚惊一场好,虚惊一场是最好的结果!

(13)打道回府。三亚的夜空并不黑,而是透着一片深蓝,如同平静时的大海,妙不可言;//皎洁的月色如同一张网,罩住了大地上的山川河流和花草虫鸣。与白天相比,周边的山和远处的树都不再清晰,如梦如幻。丈夫突发奇想,把皎洁的月色想象成一本童话书的封面,如果翻开,里面该有多少动人的故事和传说啊!

(14)真美。注视着车外的景致,丈夫由衷地感叹。

(15)真美!小高的先生握着方向盘随声附和:来三亚两年了,还没有认真欣赏过它的夜色呢,今天,算是补上了这一课。

(16)其实,诗不仅在远方,也在我们的生活中每时每刻生成!

第(13段)画线句子有什么作用?(景物描写)

景物描写。写出三亚天空的深邃,月光的皎洁,

营造了三亚夜晚的静谧美妙的氛围,烘托我们打道回府时心情的轻松愉悦,衬托邻里之间的美好。突出文章的主旨。

为下文我们的感慨和感悟做了铺垫。

变式出题一:从修辞的角度欣赏第(13)段画线句子的表达效果。

运用“比喻”修辞。把“三亚深蓝的天空”比作“平静时的大海”;把“皎洁的月色”比作“一张网”

生动形象的写出三亚夜晚的静谧与美妙

烘托我们打道回府时心情的轻松愉悦,衬托邻里之间的美好。

(不需要看文的内容,只答:交代//渲染//营造//烘托//衬托)

变式出题二:从表达方式的角度,欣赏第(13)段画线句子的表达效果。(4分)

景物描写。

写出三亚天空的深邃,月光的皎洁,

营造了三亚夜晚的静谧美妙的氛围,烘托我们打道回府时心情的轻松愉悦,衬托邻里之间的美好。突出文章的主旨。

巩固插叙:第(6)段画线句子的作用——复习“插叙”

插叙。写三十年前,丈夫与邻里关系的陌生(疏远)(生疏)

与退休后丈夫与邻里关系的热情融洽,形成鲜明的对比,表现邻里关系的美好

为下文写小男孩对“丈夫的关爱”做铺垫

丰富文章的内容,使文章的主旨更加鲜明

过渡段的作用

把文章“撕”成

两个部分,使上下文的内容完全不同“地点不同”“时间不同”“人物不同”“事件不同”“正反不同”“表达方式不同”等等

正常的起承转合不叫过渡段。

过渡段作用答题技巧:

标准的过渡段:先分两层——一层“承上”一层“启下”

亮出“承上启下”的过渡作用

“三意”——上文段意//下文段意//本段段意(如果表达上有特点,要略微的点出来即可)

照应“上文”“文题”

结构严谨//层次分明

不标准:只有“承上”没有“启下”,但对下文有“铺垫”“对比”“抑扬”“正反衬”

“正侧”“悬念”“伏笔”的作用

不标准:没有“承上”,但对上文有“对比”“照应”,有“启下”

要依文而定,不能死记硬背。

表达上有特点要略微点出即可

例文:

炊烟袅袅岁月长

尤金

①坐在厨房里看母亲烹饪,一直是我的最爱。

②第二次世界大战结束后,百业萧条。复员后的父亲,在生活线上挣扎得很苦很苦。我们一家子,住在一所简陋的木屋里,原本养尊处优的母亲,日日为柴米油盐而忧。

③厨房非常简陋,有个土灶,被烟火熏得污污黑黑的,长长日地张着愣愣圆圆的口。厨房一隅,一捆捆地堆满了薪柴。每到傍晚,母亲便会坐在厨房的矮凳上,拿着一把笨重的斧头劈柴。薪柴燃烧时,发出了一种很好闻的气味儿,母亲拿着一把蒲葵扇,猛力煽风,风势一强,火势便旺,那原来涩涩硬硬的柴,便在旺旺的火中转成了绚烂的金黄色。“沙沙沙”的声响,伴着菜肴的香味,飞满了整间厨房,兴味盎然地坐在一旁的我,总在这一刻强烈地感受到家的温馨。全家人坐在简陋的木桌旁,捧着沾了锅气的白饭大口大口地吃着,总觉得扒入口里的每一口饭、每一筷菜,都是人间的美味。偶尔母亲做她的拿手好菜“芋头蒸扣肉”,便是家里的一桩大事。母亲把切成薄片的芋头和猪肉整齐地排在圆肚瓦钵里,让瓦钵耐心地在土灶上坐三四个小时。母亲是个极爱干净的人,可是此刻,坐在土灶前,头发凌乱,额上缀着成排的汗珠,双颊沾着灰兮兮的薪柴余烬,显得龌里龌龊的,然而,她清亮圆大的眸子,却闪着母性美丽的光辉。煮好的芋头扣肉,瘦肉泛红而肥肉晶莹,好似片状的璀璨宝石,整间木屋,都熠熠生光,把我们的童,照得亮晃晃的。

④八岁那,举家南迁到新加坡来,在火城租了一个房间,一家六口挤在里头。

⑤这时,煮饭炒菜,改用炭炉。当时,我们住的地方很杂,七八户人家挤在一大层楼里,是非多得像灰尘。性喜清静的母亲,关起房门一家亲,迈出房门便独来独往。每天中午,默默地烹煮简单的膳食;傍晚时分,那寂寞的身影,更多了几分凄怆。有时候,母亲煮好了那一锅食物,便在房里和我们草草分食;留给父亲的那一份,盛在描了蓝色花纹的大碗里,装得满满、压得实实的。夜晚,父亲回来,疲惫和饥饿,明明白白地写在缠满红丝的双眸和微微下凹的双颊上。夜已深,重新起火烧炭加热食物已不可能,父亲只有将就着把全然冷却的食物囫囵吞枣地扒进口里。妻子倚坐桌边,孩子围在四周,一灯如豆,满室温馨。

⑥移居新加坡的最初几个头,我们的生活像搁浅的船只,充满了彷徨的挣扎。//慢慢的,水涨、船高、风来,船儿便一帆风顺地驶进了人生的安全港湾里。

⑦我们搬家了,迁入金殿路的一所公寓里,有了煤气炉。经历了劈柴的艰辛、买炭的麻烦,体验了烧柴的狼狈、烧炭的琐碎,母亲对于“用手一扭、煤气便来”的这一份便利,涌满了感谢的情怀。每天烹饪过后,她总是仔细地把煤气炉拭个干干净净,让它长长日洁亮如新。这时,烹饪对母亲来说,已乐趣大增,她买了许多菜谱,兴味盎然地大煮特煮。在煤气炉前立着的那个身影,终日散出像蝴蝶一样快乐的气息。桌子上摆着的菜肴,缤纷如孩子们的心。

⑧光阴是河,在潺潺潺潺地流动着时,不露痕迹地把长长长长的几十岁月带走了。目前,白发斑斑的双亲,居住在一所宽敞的公寓里。煤气炉、烘烤炉、微波炉,一应俱全。

⑨前尘似梦。他们过去所走的羊肠小道,长满了刺手的荆棘,所以,今日,坐在花团锦簇的阳台上,闻到扑面而来的花香,那种“苦尽甘来”的感觉,倍加强烈。我呢,一寸一寸地成长于他们前半生的岁月里,与他们共同尝过青涩的果子,对于今日含在口中的这枚蜜枣,当然也就倍加珍惜了!

第⑥段的作用

起承上启下的过渡作用

承接上文我们在新加坡生活的艰辛艰难。(段意:内容上的作用)

引出下文我们搬到公寓里的幸福生活。

用两个形象的比喻,强调“我们的生活变化之大。”(表达上的作用)

层次分明,结构严谨(结构上的作用)

(四)一般段的作用:

1)“胖中有瘦肉”题干答题技巧:

1.是为了突出“谁”的什么“特点”——题干问谁就答“谁”——从内容上

2.是为了“与主角”发生勾连——对比//正反衬//正侧//抑扬——从内容上

是为了“与下文”“什么内容”发生勾连——对比//正反衬//正侧//抑扬(内容上)

照应//悬念//伏笔//引出//暗示(结构上)——从内容上和结构上

4.“丰富文章的内容”“突出文章的主旨”“照应文题”“人物象形更加丰满”

例文:

金

缮

①睦仁巷又长又曲,依序住着二十多户人家,一家一个小院落,是真正的比邻而居,男女老幼亲如一家,可谓“锅盆之声相闻,朝夕叩门往来”,睦仁巷名不虚传。

②住在巷子中段的金中和家,人们却很少去叩访。不是金家不欢迎,也不是全家做人有什么不检点的地方,而是他家飘袅的生漆气味儿让人望而生畏,闻了易过敏,只有常年与之打交道的人,才有惊无险。金中和也轻轻不去串门,怕衣服上的生漆气味儿冲撞了别人。

金中和六十有五,个子矮瘦,面色黑里透红,整日笑盈盈的,他干的行当叫金缮。退休前是市博物馆的修理部的技工,专门修补残缺的古瓷器,也就是民间所俗称的编碗匠。把破碎的瓷器,用订书针一样的铜锔子“缝合”归原,多用于大型的器物。对于小型的瓶、碗、盏、碟,则用金缮法。什么是金缮法?即以天然大漆为粘合剂,对破损的陶、瓷碎片进行粘3和补缺,,并在接缝上敷以金粉。若器物缺失一块,便要打磨出一块形状契合的木胎作为骨架,用生漆粘合上去。再在木胎上涂漆灰、抹底漆、刷面漆,最后还要牢牢的黏上金箔。经过金缮后的古瓷器,别具美感,价格不菲。

⑧金中和到了吴家,老吴很惊诧,说:“金兄,怎么说来就来了。”“为一个小花瓶打碎了,让你们多年的友情也打碎了,我心疼。”“我只是打了自家的儿子。”“那不是打在老刘的心上吗?他怕对不起你,也打了儿子一顿。这两个孩子会怎么想?”老吴不作声,在自己胸口擂了一拳。“瓷片还留着吗?”“还留着,一片不少。”“我来金缮一下,让它归于圆满,不,会更有价值。你信吗?”“信。金兄,多少钱?你说!”“哈哈,我一文不收。届时,我请你和老刘喝顿酒。你们来了,就是最好的‘工钱’。”老吴说:”我糊涂啊……”

⑨出了吴家,金中和又去了刘家。

⑩两个月后,小花瓶修复好了。接缝处是用烧熔的金液涂抹上的,衬着碧绿的瓷色,如同碧波上撒下的金丝网,又典雅又鲜活。在酒桌上,三人端杯痛饮,气氛融洽。金中和问老吴“你若愿意出手,我给你找个买主,八千元没问题,行吗?”“我不能卖!你修补了我和刘兄的裂缝,我要留存为念。”老刘说:“我也要谢谢金兄的美意。来,我敬兄一杯。”金中和说:“不如我们三人同饮,碰个杯,欢欢喜喜共度年华。”“好!”“干了!”

节选《金缮》

第②段交代金中和家有生漆的气味而且他不轻易串门,这样写有什么作用?

“胖”(特指的对象)

“有瘦肉”(特指对象的特点)

从内容上:是为了引出金中和“金缮”的行当,交代了他家有生漆味的原因。

从结构上:是为了下文“金中和去吴家串门”埋下伏笔。使情节跌宕起伏,吸引读者阅读的兴趣

从主旨上:表现金中和对:友谊的重视和为人的仗义热情

(表达上无特点)

铺垫:因为....所以....

悬念/伏笔:有疑问

有照应

相同内容重复出现(正//反)

“胖”设题多处:答题技巧:

设题的位置,不在一处时:

1.一定要在文中找出“设题的位置”思考“写出什么”是“一个内容”还是“多个内容”

2.共同“表现什么”“表达什么”

3.与“主旨”“与主角”“与文章的主要内容”的关系。

4.2021年:要从“内容上”“结构上”“表达上”三个方面的作用考虑。依文而定。

例文:《春联的魅力》

文中引用了大量的春联有什么作用?

“胖”(特指的对象)

是为了表现春联的数量之多,使用范围之广。

是为了表现春联的魅力之大

是为了表现人们对传统对联喜爱

使文章语言更有韵味,文章更有文化的底蕴,丰富文章的内容,突出文章的主旨。

例文:

爱的传递

“您这是第几次参加志愿献血?”我问他。

他想了想,告诉我:“二十多次。”

我是在下班走出单位大厅时遇到他的。我们同时去拉玻璃门,彼此看到有人在拉,又同时收回手。一个不经意的动作,瞬间拉近距离。

那会儿正是北京冬天,寒气逼人,也不想多说话。我去超市买了一个保温杯,慢慢地走路去坐车。

没想到,在公交车站又遇到他。

他个头儿不高,身材瘦削。若不是有共同的献血经历,也不会有再相遇的这次交谈。

“谢谢您!”我说。

“为什么?我们都是献血者。”他很奇怪。

我告诉他,我既是一名献血者,也是一名血站工作人员。“我在云南楚雄血站工作,这次是到北京红十字血液中心学习。”

“云南!”他笑了,“这么冷的天,你从四季如春的云南来北京工作,还习惯吧?”

我说还好,领导和同事特别好,自己很快熟悉了工作,也在努力适应环境。

“那挺好,刚开始都不容易,慢慢就好了。北京到楚雄的距离有多远?”

“不知道,我哪天查查。”我回答他。

他和很多我见过的固定献血者一样,有着温和的笑容,亲切的表情。这支队伍,是志愿献血队伍里的主力军,他们热爱生活,身体健康,充满爱心。

汶川地震那年,我们献血车上来了一位农民工。他的工作服上沾满尘土,脸上还沾着黄色的泥巴。走上献血车,他不肯坐下,说怕染脏献血椅。我告诉他,座椅可以更换一次性椅垫,请他坐下来。我给他冲泡了一杯温热的葡萄糖水,问他为什么来参加志愿献血?

“我没有钱捐款。听说很多人受伤了,需要输血。我身体好,力气大,捐点血没有问题,能救到别人的命就好。”他说。

我的眼眶湿了。

另一次,是大年三十。那天我值班,一个RH阴性血型的产妇急需输注血小板。这种血,俗称“熊猫血”,非常罕见。接到医院电话后,我立即联系相同血型的志愿献血者。

春节是中国人最重视的传统节日。一方面,我为产妇的安危担忧;另一方面,我又为在这个传统佳节打扰献血者感到愧疚。

联系第一位献血者,已经回到北方老家过年。第二位献血者,正在高速公路上赶路,距离数百公里。直到第三位献血者,听我说完情况以后,只说了一句话:“我这就赶来。”

当天晚上,那袋救命的血小板,顺利输入产妇的体内。同时传递的,还有一份来自陌生人的浓浓爱心和善意。

这位献血者,为了挽救别人的生命,本已回到农村老家的他,紧急租了一辆车,以最快的速度赶到血站。他本来是家里的大厨,一周以前就许诺要给家里八十七岁高龄的母亲做一顿丰盛的年夜饭。为了准备这顿大餐,他还从城里购买了鹅、鱼等食材。

成分献血需要花费献血者大半天的时间。采血的时候,他略带遗憾地说:“她们都不会做这些菜。”

在我身边,有不少这样的人。他们默默地为别人付出,却没有更多言语。

我的眼眶湿了。

公交车来了,我们坐的不是同一趟车。

我忘记告诉他,其实我还有第三个身份。多年前,我做过一次手术,手术过程中发生严重大失血。医院紧急联系血站,是爱心献血者志愿捐献的血液挽救了我垂危的生命。

那时,我还不知道将来有一天,我会走上志愿献血的工作岗位,参与一场又一场生命接力,见证一段又一段人间大爱,流下一次又一次感动的泪水。

告别的时候,他说:“我已经知道北京到楚雄的距离,那不过是撸起袖子参加一次志愿献血的距离。”(选自《人民日报》)

“我”既是志愿献血者、血站工作者,又是受血者。文章表明“我”这三种身份有何用意?

“胖”(特指的对象)

文章表明“我”的三种身份

从内容上看:

是以“我”自身的经历告诉人们,每个人都有需要别人的危急时刻,我们每个人献出的爱都能给危难中的人以生的希望,在生活中爱是在不断的传递着的,使中心更突出。

从结构上看:

交代“我”的三个身份,能将文中的四个片段联系的更紧密,使行文和题目照应的更紧密。

从表达上看:

使用第一人称“我”叙事,使文章内容更真实可信,能增强对读者的感染力。

综合知识:

词的作用——题目的作用——开篇的作用——结尾的作用——中间:插叙——中间:景物——中间:过渡——一般段的作用“胖”“胖中有瘦肉”——设题出现在文章多出

段意——本身的作用//上文的作用//下文的作用——固定用于:对开篇//结尾//文题//中心//读者

归类:写什么——表现什么——表达什么

层次:描写对象的特点——内心的心境//心情//心里——评价“精神”“品质”“性格”“意志”“性质”

技巧:一定要看上下文“引出句”“解释句”“证明句”50%的答案是在文中。50%的答案在“设身处地思考”

答作用题的尚方宝剑:

段意。你的一切答案,一切想法,都源于“段意”,抓住段意的内容,逐条思考,即可得出你想要的写作手法。

1.段意——按意思或按描写对象:分层——归类“写什么”“表现什么”“表达什么”

(这是重中之重的答案)

2.先考虑对上文的作用,在考虑对下文的作用,在考虑“对开篇”“对结尾”“对题目”“对读者”的作用。答案要有层次。

答案要有层次:段意——对本身//对上文//对下文的作用——固定用语

3.要从“内容上”“结构上”“表达上”“固定语”四个方面组织答案。

4.心中要有每一种题型的“知识点清单”“解题思路”“曾经做过的试题。用做过的题打开思路

5.新题型要转化为老题型,把老题型答得饱满了,再思考新题型只多了什么“内容”

词的作用

词:解题技巧及注意事项:

词的作用题:1.要把词的语言赏析答饱满(写出什么

表现什么

表达什么)

解词——解词的亮点——描绘情景,在情境中准确的解释词的文中意——写出什么——怎样的

心里/心情/心境——评价“情感”“性格”“品质”“精神”“意志”

2.考虑“对比”“照应”“正反衬”“正侧”“引出”

例文:

1986年,樊锦诗终于有了调离敦煌的机会,可她却离不开了。丈夫需要妻子,孩子需要母亲,敦煌需要樊锦诗,她毅然选择了后者。她的丈夫彭金章知道妻子对于莫高窟的痴恋,做出了从武汉大学调入敦煌研究所的决定,成全了妻子。至此,距离他们结婚已经整整过去了19年。彭金章去世后,平生最不爱接受采访的樊锦诗,破天荒地参加了《朗读者》节目。“老彭很喜欢看你们的节目。”这对分居19年、一生风雨同舟的老夫妻,将小我的儿女情长与敦煌紧紧地连在了一起。

节选《敦煌的守护神》

品析文中加点词语的作用。(4分)

从未做过的事情

指老彭去世后,樊锦诗打破平生最不愿意接受参访的惯例,第一次参加了《朗读者》节目

(解释加点词语在文中的意思)

表达樊锦诗对丈夫的怀念和深深的愧疚。

表现樊锦诗对丈夫的深爱和对敦煌的爱。

有这样一个人,在58岁可以退休享清福的年纪,却顶着严寒和酷暑,在世界上最大的宫殿里像个孩子一样奔波。他亲自走遍9371间屋子,历时5个月,对1807558件文物都如数家珍,他明明是最懂故宫的人之一,却谦卑地说自己只是它的“看门人”。如果说一定要为他疯狂又低调的举动找一个原因,那一定是因为他对故宫爱得深。

节选《故宫“看门人”》

品析文段中加点词语的作用。(3分)

像数着自己家的珍宝一样,形容对其十分熟悉

单霁翔对故宫文物件件都像数着自己家的珍宝一样的十分熟悉。

表现单霁翔的故宫是最懂的,爱得最深的

表达对单霁翔的赞美之情

(7)我像一个即将溺水的人看见了船桨。大约有三百米土路就是沥青路了,我想让叔叔帮我抬一下自行车。我觉得这是没有任何问题的,小忙,谁都会帮,甚至陌生人也会帮的。在农村,人习惯于称之为积福。

(8)我使劲冲叔叔说:“叔叔,帮我抬一下吧,我马上就要迟到了!”叔叔只是笑着,并无别的反应。我以为空旷的原野稀释了我的声音,遂指着沥青路向他呼喊:“叔叔,帮我抬一下。谢谢你,我马上就要迟到了!”可叔叔却照旧笑着,不动胳膊,也不动手。

《一臂之力的伟大》

第(8)段画线句中“稀释”一词的作用。(4分)

稀释:使液体的浓度降低

化无形为有形

在文中是指“空旷的原野让我的求救声变得弱小。

写出“原野的空旷””我的声音的弱小“

表现“我内心的无助”

侧面的表现“童先生的冷漠”(有作用)

二.题目的作用(或题目为什么不能换?)

题目作用解题技巧及注意事项:

1.题目对全文的作用(4)

2.用全文的内容解释“作用”(有时作用不止一个时,答主要的一个)

3.题目有没有写法//修辞(如果有,略略一点即可)

4.对读者的作用。“吸引”“引发”

三.开篇的作用(从“什么”写起有什么作用?)

开篇作用答题技巧与思路:

1.段意——分层——归类——“写什么”“表现什么”“表达什么”

2.开篇本身的作用:统领全文,奠定全文的感情基调//设置悬念//点明主旨//对比//如果是景物描写“渲染”“烘托”“衬托”“交代”

3.对下文的作用:引出下文什么内容//铺垫//抑扬//对比//正反衬//正侧//伏笔//照应

4.对结尾(首尾照应)//对文题(照应文题)对读者(吸引读者阅读兴趣)

四:结尾作用

结尾作用答题技巧与思路:

1.段意——分层——归类——“写什么”“表现什么”“表达什么”

2.内容上的作用:点明主旨//深化主旨//对比//抑扬//回味无穷//想像的空间

结构上的作用:总结全文

首尾照应

照应文题

例文:

春联的魅力

小时候,每年正月十五前,父亲领我走街串巷,品赏谁家春联字体美、谁家春联用词妙的往事,//至今难忘。

(写出:什么)

(表达:什么)

(隐藏:表现:什么)

(2)故乡,黑土地松花江中游北岸-一个小镇,地处巴彦、呼兰和绥化三市县(区)交界点,乃商贾集散之地,人丁兴旺,街市繁华。父亲是小镇一位有名的中医大夫,闲余最大的嗜好是看古书、练书法。久而久之,父亲文采与医术齐飞,书法亦渐入佳境。每逢春节到来之前,亲朋好友及街坊邻里,纷纷抱着红纸求父亲帮忙写春联。从我记事起,每年腊月二十六七开始,父亲就进入了一年“最繁忙的时节”,天天写春联。父亲虽属自学成才,却不失对艺术的追求。他临摹的王羲之、颜真卿、柳公权、欧阳询等帖,我留存至今。父亲所写春联有两大特点。是用词讲究,鲜有重复。一本黄色竖版、充满沧桑感的《千家诗》是他春联创作的主要“词源”,每年写春联时,他翻阅不下百次。二是字体俊美,别具一格。用他自己的话说,写的春联贴出去不能让人家见笑,不能有损我田大夫的名声。

(3)不知从哪年开始,镇商会每年正月十五都要组织几位包括父亲在内的颇有文化之人,沿着十字街逐一品赏各家商号与门市的春联,按字体和用词打分,评出前三名,并予以适当奖励。我想,这或许是父亲写春联“求质”与小镇春联“趋佳”的原因之一吧!

(4)光阴荏苒,小镇商会每年“正月十五品赏春联”的活动早已成了“昨夜星辰”,但父亲每年春节期间带我走街串巷品赏春联的习惯,却一直延续至我十八岁参军离家。

(5)记得我上初中时的1964年春节,品赏中发现两家对门的理发店的春联很有意思。“新兴理发社”的是隶书春联:新事业从头做起,旧现象一手推平。“古镇理发店”的是楷书春联:虽属毫末技艺,却是顶上功夫。父亲告诉我,“新兴理发社”刚刚成立不久,不仅店名新,春联也新,不愧“新兴”;而“古镇理发店”,店名和春联都古朴典雅,老味儿可人:两者各有千秋。

(6)1965年春节,在我就读的镇中学门前,父亲指着“笔墨书元人间改岁,纸砚告旦天下逄春”的春联说:“此联行草字美,用词意境高远,对仗工整,实属难得。”因此,我记存至今。

(7)流年似水,春去秋来。父亲离去后,我接替父亲为亲朋好友、街坊邻里写春联,直到去县城工作为止。在县机关,我依旧坚持为同事们写春联,并于春节期间习惯性游走于大街小巷品赏春联。

(8)斗转星移,岁月更替。从上个世纪九十年代中期开始,烫金洒银、制作精良的“印刷体”春联日益增多,如“墨润生宣”一般,浸染扩充。泼墨手写的传统春联渐渐难觅踪迹,父亲留给我的春节走街串巷品赏春联的“良习”也因失去了“市场”而停下脚……如今,村寨的春联往往更多用“财”“福”“金”“富”等词语和清一色金黄印刷体,过去墨宝纷呈、词汇万千的传统春联渐行渐远。

(9)所幸当年与父亲走街串巷常见的、朗朗上口的众多佳联,至今记忆犹存:“天增岁月人增寿,春满乾坤福满门”“又是一年春草绿,依然十里杏花红”“人向安和歌大治,心倾昌隆奔小康”“爆竹声声辞旧岁,梅花点点迎新春”。

(10)印象最深的是1985

年春,以“长城”为主题的第三届全国迎春征联一等奖作品:水木荣春晖,柳外东风花外雨;江山留胜迹,秦时明月汉时关。作者巧炒地把古代诗人李白、處集、孟浩然和王昌龄的诗句合四而一,浑然集成一副新的作品,可谓阳春白雪,令人赏心悦目。1990年初,广州《羊城晚报》举办以“春与马”为主题的迎春征联,获得一等奖的春联也让我迄今难忘:南岭梅香迎岁始,东郊草浅试蹄初。上联中隐去了“春”字,下联中隐去了“马”字,仅十四个字,盎然春意和骏马奔腾之势皆跃然纸上。

(11)春联的魅力,就其雅俗共赏而言,我更偏向于后者——俗。来自于民间大众,植根于家家户户,回归本真,才会有更加长久和蓬勃的生命力。

(12)真盼望能从某一年春节开始,如父亲当年带我一样,领着儿孙走街串巷品赏春联,告诉孩子们谁家的春联字体写得美,谁家的春联词语用得妙,//让春联文化薪火相传,生生不息。

(表达:什么)(隐藏:表现什么)

开篇的作用

写每年的正月十五,父亲领我走街串巷品赏对联的往事,表达我对往事的难以忘怀之情

统领全文,奠定全文的感情难忘的感情基调,点名文章的主旨,表现春联的魅力之大。

引出下文对小时候有关对联的往事的回忆。//与下文两(4)(5)段内容相照应//为下文品赏对联的美好,做铺垫。

首尾呼应,照应文题,吸引读者阅读的兴趣。

结尾段的作用:

1.表达自己盼望向父亲一样领着儿孙走街串巷品赏对联和希望对联文化传承下去的愿望。含蓄的表达对现在“春联文化”的渐渐消失的无奈之情。

2.点明深化文章的主旨,表达对春联的热爱和对父亲的怀念之情。

3.总结全文,首尾呼应,照应文题。

四:中间段的作用:

(一)插叙:

插叙答题技巧与思路:

1.段意——分层——归类——亮出”插叙——“写什么”“表现什么”“表达什么”

2.对上文作用:补充.....的原因//照应//对比//承接上文某一句话

3.对下文作用:对比//铺垫//抑扬//正反衬//正侧//引出//悬念

伏笔//暗示(结局/主旨)

4.丰富文章的内容//主旨鲜明//人物形象丰满//情节波折//照应文题

例文:

一臂之力的伟大

①我从来不怕别人笑我:考大学我考了三次。第一次差几分没有考上,第二次也是差几分而没有考上,//第三次考上了,但却很惊险。

②关于其中的故事我很少传播,因为它使我感到伤痛和悲凉。仅仅在当年,即1979年的夏天,我向母亲透露过一次。我早就发现,在人生的问题上,母亲总有让我钦佩的意见。然而母亲叹息了一声沉默了,我也沉默了,之后我一直守口如瓶。

③那时候我是一个连续落榜的人,不过我没有丝毫的沮丧,反之越战越勇。我在坚持自学。全村以至全乡的人都关注着一个决定走进大学的18岁的青年。那时候社会崇尚知识,读大学不但光荣,而且能改变命运。我像一棵已经长过墙头的槐树,远亲近邻都看见它的枝叶了。

(4)考场设在长安韦曲的一所中学,我家在少陵原上。村子与县城相距五里路,为了省事,我打算依然骑自行车到中学去应试。第一天是顺利的,但第二天却遇到了麻烦。

(5)凌晨下了一场小雨,地面并不太湿,小雨也停了,可以骑自行车,遂按时出门。五里路,其中一段是土路,一段是沥青路。我万万没有料到,走着走着,土路泥泞起来。而且,泥泞掺着柴草在向车链和车圈里面挤塞。我不得不撑起它,掏里面的泥泞和柴草。一旦时间耽误,我将功亏一篑。若是步行能够赶到,那么我会扔下自行车改为步行,遗憾的是步行不可以赶到。

(6)我一下恐慌起来。猛一抬头,我发现路上有一个人一步一步拣选干硬的地面向前走着。他穿着洁净的干部服装,挎着一个洗了几水的黄色布包。我大喜.我认识他,他和我同村,同生产队,姓童,是一个文化人,不知道过去犯了什么错误而下放到其妻子所在的村子劳动,之后平反恢复工作。//(写出什么)他知道我在考大学。他还几次笑着了解我复习的情况,询问我准备上什么大学。/(表现什么)/我很尊重这个文化人,平常称他为叔叔。我断定那天叔叔是到他的单位去上班。(表达什么)

(7)我像一个即将溺水的人看见了船桨。大约有三百米土路就是沥青路了,我想让叔叔帮我抬一下自行车。我觉得这是没有任何问题的,小忙,谁都会帮,甚至陌生人也会帮的。在农村,人习惯于称之为积福。

(8)我使劲冲叔叔说:“叔叔,帮我抬一下吧,我马上就要迟到了!”叔叔只是笑着,并无别的反应。我以为空旷的原野稀释了我的声音,遂指着沥青路向他呼喊:“叔叔,帮我抬一下。谢谢你,我马上就要迟到了!”可叔叔却照旧笑着,不动胳膊,也不动手。

(9)我顿悟盘踞在他白脸青胡之中的笑表达着一种坚拒的意思,便咬牙将自行车置于我的肩上昂首而去。尽管我很单薄,但我却坚持把自行车扛到了沥青路上。我排除杂念,加速赶路。真的感谢上帝,在老师准备收走我的试卷之际,我气喘吁吁地跑入了考场。

(10)我始终没有对童先生表达过憎恨,也没有对他做过谴责。高考结束之后,我便焦急地等待分数。获得录取的消息之后,我便充分享受胜利的喜悦。也因为童先生恰恰就在我所深造的大学做后勤工作,他还到我宿舍来关照过我。尤其是一年之后,他便患胃癌逝世了。

(11)然而,我并非不琢磨它。不!童先生拒绝伸出一臂之力的样子,像山顶的积雪一样永不融化,只要抬头,我就看见它,并能感觉它的寒气。我曾经紧紧追究一个问题,谁高兴邻居的房脊高过自己的房脊呢?谁高兴邻居的油瓶大过自己的油瓶呢?我不敢也不愿意认为人心是黑暗的,不敢也不愿意认为人性是邪恶的,因为得出这样的结论,我的精神世界就会坍塌,我的人生将陷于虚妄之中。我知道必须相信精神世界是有阳光的,人生才有可能健康并幸福。我把童先生归为个案,不想让它具有普遍意义。

(12)但这个故事的影响,却久久延伸。它像滴水穿石一样反复发出自己的声音,使我感到了它的一种提醒。它顽强地繁衍着自己的意义,让我咀嚼了它经常翻新的滋味。我告诫自己,不要像童先生那样行事。我相信,像童先生那样行事,上帝是会诅咒的!

(13)大约从1989年起,我便学习着助人。凡是有求,我必应之,只要找我,我必开门,虽然渺小若我,能力极弱,不过我一定尽心。我把怜悯和慈悲,当做人生的功课和修养。孔子说:“君子成人之美。”佛提倡慈悲为怀。耶稣说:“爱人如己。”真主鼓励救济和博施。圣贤各居其域,各生其时,然而,他们所开辟的大道同归了,这便是:行善。可我的行善,我所感到的行善对一个人气质的养成,对一个人快乐的增加,却是童先生作为反方启示给我的。

(14)所有人都时刻站在一个能够给他人以帮助的点上,所有人都会遇到需要他人帮助的时刻,也许一臂之力就足以让他人梦想成真。一臂之力,其背后,真的蕴涵着慷慨和伟大。

第(6)段画线句子有什么作用?

插叙。交代童先生的经历,表现童先生的为人的热情,表达我对童先生的尊重之情。

补充交代上文“我大喜”的原因。

引出下文“我向童先生求助”的事。//与下文童先生拒绝帮助我,我由“尊重”变得失望,形成鲜明的对比和先扬后抑的写法,表现童先生前后变化之大和他的“冷漠”

丰富文章的内容,使童先生的形象更加丰满。

复习巩固:开篇的作用

叙写“我”三次考大学的经历及结果。表现我的坚持执着。强调第三次考试的惊险。

设置悬念,与“我第三次险些耽误时间,失去考试“的险情相照应

引出下文第三次考大学的经历。

吸引读者阅读的兴趣。

(二)景物描写的作用:

景物描写:答题技巧与思路:

段意——分层(按描写对象)——归类——亮出“景物描写——“写什么”“表现什么”

“表达什么”

2.景物描写本身的作用”渲染//营造//烘托//衬托//交代

3.对上文作用:对比//抑扬//照应//

4.对下文作用:悬念//伏笔//铺垫//抑扬//正反衬//正侧//推动//暗示

5.对主旨//对文题

例文:

邻里之间

(1)刮风了,丈夫起身关门。门是撞锁,咣当一声。

(2)妻子从厨房跑出来,瞪一眼丈夫:声儿太大!然后握住门拉手,轻轻拧开,又轻轻关上,没一点声音。示范完毕,妻子对丈夫说,千万别使劲儿。不然,小高会觉得我们对人家有意见。

(3)丈夫一愣,觉得妻子说得在理。

(4)前两天,丈夫和小高姐妹同乘电梯上楼。小高问,散步去了?丈夫答:是。小高的姐姐说:吵到你们了吧?我们嗓门儿大。小高说,是啊,这两天我两个姐姐都来了,还说跟你们道个歉呢。你是作家,好静。丈夫连忙摆手,不,不,一点关系都没有,有点说笑声还提振人气呢!

(5)丈夫说的是心里话。他们住的小区“候鸟”居多,每年“十一”后才开始来人。今年他和妻子来得早,整个小区有点冷清。隔壁小高一来,楼层才不时响起一阵阵欢笑声。小高夫妇很友善,下楼时,他们常顺手把妻子放在门口的垃圾袋拿走;到物业取东西,只要有妻子的邮件或快递,肯定会一并带回。

(6)三十多年前,丈夫和妻子搬进楼房。或许是平常工作太忙,住了多年,丈夫还认不清一个楼层的邻居。退休了,他们在三亚买了房,每年来三亚过冬,竟又找回了当年住大杂院的感觉。北京、上海、重庆、陕西、内蒙古……这里的住户来自五湖四海,基本都是退休老人带着孙子孙女,每天的活动就是休闲和锻炼。见面的机会多了,一来二去,搭上了话;一来二去,就成了朋友。比如,在业主食堂就餐时,常碰上一对老年夫妻。看上去,女方的年龄比男方大,因为总是被男方照顾。吃鱼时老先生会给老伴择刺;下台阶时,会恰到好处地伸出胳膊给老伴当扶手。熟了才知道,身板笔直的老先生已经九十四岁高龄,耳不聋、眼不花,思路清晰,谈锋甚健,退休前是公务员。老伴儿个子不及他的肩膀,两个人却一路携手,走过了银婚、金婚和钻石婚纪念日。妻子曾求教老先生的长寿秘诀,结果大失所望,他居然不爱吃水果和蔬菜。老两口常年辗转于各地养老社区,品尝南北美食,饱览各地风光,说再过两年——是,再过两年不打算满世界跑了,就在阳澄湖畔的苏州吴园定居。谈及长寿秘诀?老人笑答:一句话,能动则动,心情舒畅!清晨或者傍晚,丈夫和妻子常常看见老两口手拉着手散步。在朝阳或者晚霞的映照中,那背影与路边的三角梅、旅人蕉、椰子树,构成了一幅肃穆的油画,用生动的线条和色块,诠释着什么叫爱,什么是地老天荒。

(7)丈夫喜欢小孩儿,见到来自天南地北的孩子,总忍不住想去捏一捏小天使粉红的脸蛋。这时候,领着孩子的爷爷、奶奶,或者姥姥、姥爷就会笑逐颜开地说:和爷爷握个手,跟爷爷说再见!特别是来自呼市的蒙蒙,三岁多的一个小男孩儿,一双大眼睛像挂着露珠的黑葡萄,晶莹透亮。每次见到丈夫,都会一边喊着爷爷一边扑上来。有一回,丈夫含了一块椰子糖,蒙蒙走出几步了,竟回过头来问:爷爷,您嘴里吃的是什么呀?得知是糖后,很认真地说:爷爷,吃糖对牙齿不好,以后,您少吃点行吗?见丈夫答应了,小家伙又走回几步伸出手,说那我们击掌吧!霎时,丈夫被蒙蒙的天真无邪感动得一塌糊涂。

(8)还有抚顺的三宝妈、太原的姐妹俩,呼市的刘姐,吉林的李哥,每个人都有一串动人的故事;每个故事后面都有一段难忘的温情。

(9)当然,见面最多的还是小高夫妇。

(10)小高不小,五十五岁了,今年刚退休。和她的先生一样,潇洒挺拔,活力四射。退休后的生活是他们早就规划好的。忙了大半辈子,该好好为自己活一回了:上午,去健身房打乒乓球;下午到合唱团唱歌;晚上,围着小区走三圈儿,一圈儿十五分钟,三圈儿下来四千八百步。接下来,看会儿电视,一家人打两圈儿麻将,日子过得有声有色。小区的迎春晚会上,夫妻俩还朗诵了一首诗,情绪饱满、声情并茂。小高曾找过妻子,每天在家不闷吗?我们一起去唱歌吧。听说妻子要为丈夫打稿子,伸出大拇指“点赞”:退休了还能发挥余热,真好!

(11)小高的女儿、女婿从国外来三亚看望父母。女婿是个“老外”,金发碧眼,身材挺拔。那天妻子做酱牛肉,小高一家人外出游览回来,一出电梯门,“老外”就吸了吸鼻子,说好香啊。他的太太逗他,你是不是馋了?妻子听到他们的对话,忙端起一盘刚酱好的牛肉送过去,回来时春风拂面、神采飞扬。丈夫知道,肯定是妻子的厨艺受到了国际友人的高度赞扬。

(12)最让丈夫和妻子感动的是昨天半夜。丈夫被妻子拽醒,睁开眼,妻子说突然天旋地转,头不能摆动,眼也不敢睁。丈夫慌了,客居他乡,亲朋好友都远在千里,怎么办?他一下想到小高夫妇,忙起身去敲门。小高问明情况,不由分说道:拿好医保卡,戴上口罩,我们有车,马上去医院。接下来,挂号、问诊、各种检查,小高夫妇忙前跑后,细心周到。丈夫觉得不再孤单了,像一叶扁舟,虽然有风浪打来,但船上除了他,还有两个信得过的水手呢!所幸,医生说心血管无大碍,可能是颈椎问题,可以到门诊做进一步检查。出了急诊室,丈夫觉得很抱歉,说虚惊一场,让你们受累了。小高说,虚惊一场好,虚惊一场是最好的结果!

(13)打道回府。三亚的夜空并不黑,而是透着一片深蓝,如同平静时的大海,妙不可言;//皎洁的月色如同一张网,罩住了大地上的山川河流和花草虫鸣。与白天相比,周边的山和远处的树都不再清晰,如梦如幻。丈夫突发奇想,把皎洁的月色想象成一本童话书的封面,如果翻开,里面该有多少动人的故事和传说啊!

(14)真美。注视着车外的景致,丈夫由衷地感叹。

(15)真美!小高的先生握着方向盘随声附和:来三亚两年了,还没有认真欣赏过它的夜色呢,今天,算是补上了这一课。

(16)其实,诗不仅在远方,也在我们的生活中每时每刻生成!

第(13段)画线句子有什么作用?(景物描写)

景物描写。写出三亚天空的深邃,月光的皎洁,

营造了三亚夜晚的静谧美妙的氛围,烘托我们打道回府时心情的轻松愉悦,衬托邻里之间的美好。突出文章的主旨。

为下文我们的感慨和感悟做了铺垫。

变式出题一:从修辞的角度欣赏第(13)段画线句子的表达效果。

运用“比喻”修辞。把“三亚深蓝的天空”比作“平静时的大海”;把“皎洁的月色”比作“一张网”

生动形象的写出三亚夜晚的静谧与美妙

烘托我们打道回府时心情的轻松愉悦,衬托邻里之间的美好。

(不需要看文的内容,只答:交代//渲染//营造//烘托//衬托)

变式出题二:从表达方式的角度,欣赏第(13)段画线句子的表达效果。(4分)

景物描写。

写出三亚天空的深邃,月光的皎洁,

营造了三亚夜晚的静谧美妙的氛围,烘托我们打道回府时心情的轻松愉悦,衬托邻里之间的美好。突出文章的主旨。

巩固插叙:第(6)段画线句子的作用——复习“插叙”

插叙。写三十年前,丈夫与邻里关系的陌生(疏远)(生疏)

与退休后丈夫与邻里关系的热情融洽,形成鲜明的对比,表现邻里关系的美好

为下文写小男孩对“丈夫的关爱”做铺垫

丰富文章的内容,使文章的主旨更加鲜明

过渡段的作用

把文章“撕”成

两个部分,使上下文的内容完全不同“地点不同”“时间不同”“人物不同”“事件不同”“正反不同”“表达方式不同”等等

正常的起承转合不叫过渡段。

过渡段作用答题技巧:

标准的过渡段:先分两层——一层“承上”一层“启下”

亮出“承上启下”的过渡作用

“三意”——上文段意//下文段意//本段段意(如果表达上有特点,要略微的点出来即可)

照应“上文”“文题”

结构严谨//层次分明

不标准:只有“承上”没有“启下”,但对下文有“铺垫”“对比”“抑扬”“正反衬”

“正侧”“悬念”“伏笔”的作用

不标准:没有“承上”,但对上文有“对比”“照应”,有“启下”

要依文而定,不能死记硬背。

表达上有特点要略微点出即可

例文:

炊烟袅袅岁月长

尤金

①坐在厨房里看母亲烹饪,一直是我的最爱。

②第二次世界大战结束后,百业萧条。复员后的父亲,在生活线上挣扎得很苦很苦。我们一家子,住在一所简陋的木屋里,原本养尊处优的母亲,日日为柴米油盐而忧。

③厨房非常简陋,有个土灶,被烟火熏得污污黑黑的,长长日地张着愣愣圆圆的口。厨房一隅,一捆捆地堆满了薪柴。每到傍晚,母亲便会坐在厨房的矮凳上,拿着一把笨重的斧头劈柴。薪柴燃烧时,发出了一种很好闻的气味儿,母亲拿着一把蒲葵扇,猛力煽风,风势一强,火势便旺,那原来涩涩硬硬的柴,便在旺旺的火中转成了绚烂的金黄色。“沙沙沙”的声响,伴着菜肴的香味,飞满了整间厨房,兴味盎然地坐在一旁的我,总在这一刻强烈地感受到家的温馨。全家人坐在简陋的木桌旁,捧着沾了锅气的白饭大口大口地吃着,总觉得扒入口里的每一口饭、每一筷菜,都是人间的美味。偶尔母亲做她的拿手好菜“芋头蒸扣肉”,便是家里的一桩大事。母亲把切成薄片的芋头和猪肉整齐地排在圆肚瓦钵里,让瓦钵耐心地在土灶上坐三四个小时。母亲是个极爱干净的人,可是此刻,坐在土灶前,头发凌乱,额上缀着成排的汗珠,双颊沾着灰兮兮的薪柴余烬,显得龌里龌龊的,然而,她清亮圆大的眸子,却闪着母性美丽的光辉。煮好的芋头扣肉,瘦肉泛红而肥肉晶莹,好似片状的璀璨宝石,整间木屋,都熠熠生光,把我们的童,照得亮晃晃的。

④八岁那,举家南迁到新加坡来,在火城租了一个房间,一家六口挤在里头。

⑤这时,煮饭炒菜,改用炭炉。当时,我们住的地方很杂,七八户人家挤在一大层楼里,是非多得像灰尘。性喜清静的母亲,关起房门一家亲,迈出房门便独来独往。每天中午,默默地烹煮简单的膳食;傍晚时分,那寂寞的身影,更多了几分凄怆。有时候,母亲煮好了那一锅食物,便在房里和我们草草分食;留给父亲的那一份,盛在描了蓝色花纹的大碗里,装得满满、压得实实的。夜晚,父亲回来,疲惫和饥饿,明明白白地写在缠满红丝的双眸和微微下凹的双颊上。夜已深,重新起火烧炭加热食物已不可能,父亲只有将就着把全然冷却的食物囫囵吞枣地扒进口里。妻子倚坐桌边,孩子围在四周,一灯如豆,满室温馨。

⑥移居新加坡的最初几个头,我们的生活像搁浅的船只,充满了彷徨的挣扎。//慢慢的,水涨、船高、风来,船儿便一帆风顺地驶进了人生的安全港湾里。

⑦我们搬家了,迁入金殿路的一所公寓里,有了煤气炉。经历了劈柴的艰辛、买炭的麻烦,体验了烧柴的狼狈、烧炭的琐碎,母亲对于“用手一扭、煤气便来”的这一份便利,涌满了感谢的情怀。每天烹饪过后,她总是仔细地把煤气炉拭个干干净净,让它长长日洁亮如新。这时,烹饪对母亲来说,已乐趣大增,她买了许多菜谱,兴味盎然地大煮特煮。在煤气炉前立着的那个身影,终日散出像蝴蝶一样快乐的气息。桌子上摆着的菜肴,缤纷如孩子们的心。

⑧光阴是河,在潺潺潺潺地流动着时,不露痕迹地把长长长长的几十岁月带走了。目前,白发斑斑的双亲,居住在一所宽敞的公寓里。煤气炉、烘烤炉、微波炉,一应俱全。

⑨前尘似梦。他们过去所走的羊肠小道,长满了刺手的荆棘,所以,今日,坐在花团锦簇的阳台上,闻到扑面而来的花香,那种“苦尽甘来”的感觉,倍加强烈。我呢,一寸一寸地成长于他们前半生的岁月里,与他们共同尝过青涩的果子,对于今日含在口中的这枚蜜枣,当然也就倍加珍惜了!

第⑥段的作用

起承上启下的过渡作用

承接上文我们在新加坡生活的艰辛艰难。(段意:内容上的作用)

引出下文我们搬到公寓里的幸福生活。

用两个形象的比喻,强调“我们的生活变化之大。”(表达上的作用)

层次分明,结构严谨(结构上的作用)

(四)一般段的作用:

1)“胖中有瘦肉”题干答题技巧:

1.是为了突出“谁”的什么“特点”——题干问谁就答“谁”——从内容上

2.是为了“与主角”发生勾连——对比//正反衬//正侧//抑扬——从内容上

是为了“与下文”“什么内容”发生勾连——对比//正反衬//正侧//抑扬(内容上)

照应//悬念//伏笔//引出//暗示(结构上)——从内容上和结构上

4.“丰富文章的内容”“突出文章的主旨”“照应文题”“人物象形更加丰满”

例文:

金

缮

①睦仁巷又长又曲,依序住着二十多户人家,一家一个小院落,是真正的比邻而居,男女老幼亲如一家,可谓“锅盆之声相闻,朝夕叩门往来”,睦仁巷名不虚传。

②住在巷子中段的金中和家,人们却很少去叩访。不是金家不欢迎,也不是全家做人有什么不检点的地方,而是他家飘袅的生漆气味儿让人望而生畏,闻了易过敏,只有常年与之打交道的人,才有惊无险。金中和也轻轻不去串门,怕衣服上的生漆气味儿冲撞了别人。

金中和六十有五,个子矮瘦,面色黑里透红,整日笑盈盈的,他干的行当叫金缮。退休前是市博物馆的修理部的技工,专门修补残缺的古瓷器,也就是民间所俗称的编碗匠。把破碎的瓷器,用订书针一样的铜锔子“缝合”归原,多用于大型的器物。对于小型的瓶、碗、盏、碟,则用金缮法。什么是金缮法?即以天然大漆为粘合剂,对破损的陶、瓷碎片进行粘3和补缺,,并在接缝上敷以金粉。若器物缺失一块,便要打磨出一块形状契合的木胎作为骨架,用生漆粘合上去。再在木胎上涂漆灰、抹底漆、刷面漆,最后还要牢牢的黏上金箔。经过金缮后的古瓷器,别具美感,价格不菲。

⑧金中和到了吴家,老吴很惊诧,说:“金兄,怎么说来就来了。”“为一个小花瓶打碎了,让你们多年的友情也打碎了,我心疼。”“我只是打了自家的儿子。”“那不是打在老刘的心上吗?他怕对不起你,也打了儿子一顿。这两个孩子会怎么想?”老吴不作声,在自己胸口擂了一拳。“瓷片还留着吗?”“还留着,一片不少。”“我来金缮一下,让它归于圆满,不,会更有价值。你信吗?”“信。金兄,多少钱?你说!”“哈哈,我一文不收。届时,我请你和老刘喝顿酒。你们来了,就是最好的‘工钱’。”老吴说:”我糊涂啊……”

⑨出了吴家,金中和又去了刘家。

⑩两个月后,小花瓶修复好了。接缝处是用烧熔的金液涂抹上的,衬着碧绿的瓷色,如同碧波上撒下的金丝网,又典雅又鲜活。在酒桌上,三人端杯痛饮,气氛融洽。金中和问老吴“你若愿意出手,我给你找个买主,八千元没问题,行吗?”“我不能卖!你修补了我和刘兄的裂缝,我要留存为念。”老刘说:“我也要谢谢金兄的美意。来,我敬兄一杯。”金中和说:“不如我们三人同饮,碰个杯,欢欢喜喜共度年华。”“好!”“干了!”

节选《金缮》

第②段交代金中和家有生漆的气味而且他不轻易串门,这样写有什么作用?

“胖”(特指的对象)

“有瘦肉”(特指对象的特点)

从内容上:是为了引出金中和“金缮”的行当,交代了他家有生漆味的原因。

从结构上:是为了下文“金中和去吴家串门”埋下伏笔。使情节跌宕起伏,吸引读者阅读的兴趣

从主旨上:表现金中和对:友谊的重视和为人的仗义热情

(表达上无特点)

铺垫:因为....所以....

悬念/伏笔:有疑问

有照应

相同内容重复出现(正//反)

“胖”设题多处:答题技巧:

设题的位置,不在一处时:

1.一定要在文中找出“设题的位置”思考“写出什么”是“一个内容”还是“多个内容”

2.共同“表现什么”“表达什么”

3.与“主旨”“与主角”“与文章的主要内容”的关系。

4.2021年:要从“内容上”“结构上”“表达上”三个方面的作用考虑。依文而定。

例文:《春联的魅力》

文中引用了大量的春联有什么作用?

“胖”(特指的对象)

是为了表现春联的数量之多,使用范围之广。

是为了表现春联的魅力之大

是为了表现人们对传统对联喜爱

使文章语言更有韵味,文章更有文化的底蕴,丰富文章的内容,突出文章的主旨。

例文:

爱的传递

“您这是第几次参加志愿献血?”我问他。

他想了想,告诉我:“二十多次。”

我是在下班走出单位大厅时遇到他的。我们同时去拉玻璃门,彼此看到有人在拉,又同时收回手。一个不经意的动作,瞬间拉近距离。

那会儿正是北京冬天,寒气逼人,也不想多说话。我去超市买了一个保温杯,慢慢地走路去坐车。

没想到,在公交车站又遇到他。

他个头儿不高,身材瘦削。若不是有共同的献血经历,也不会有再相遇的这次交谈。

“谢谢您!”我说。

“为什么?我们都是献血者。”他很奇怪。

我告诉他,我既是一名献血者,也是一名血站工作人员。“我在云南楚雄血站工作,这次是到北京红十字血液中心学习。”

“云南!”他笑了,“这么冷的天,你从四季如春的云南来北京工作,还习惯吧?”

我说还好,领导和同事特别好,自己很快熟悉了工作,也在努力适应环境。

“那挺好,刚开始都不容易,慢慢就好了。北京到楚雄的距离有多远?”

“不知道,我哪天查查。”我回答他。

他和很多我见过的固定献血者一样,有着温和的笑容,亲切的表情。这支队伍,是志愿献血队伍里的主力军,他们热爱生活,身体健康,充满爱心。

汶川地震那年,我们献血车上来了一位农民工。他的工作服上沾满尘土,脸上还沾着黄色的泥巴。走上献血车,他不肯坐下,说怕染脏献血椅。我告诉他,座椅可以更换一次性椅垫,请他坐下来。我给他冲泡了一杯温热的葡萄糖水,问他为什么来参加志愿献血?

“我没有钱捐款。听说很多人受伤了,需要输血。我身体好,力气大,捐点血没有问题,能救到别人的命就好。”他说。

我的眼眶湿了。

另一次,是大年三十。那天我值班,一个RH阴性血型的产妇急需输注血小板。这种血,俗称“熊猫血”,非常罕见。接到医院电话后,我立即联系相同血型的志愿献血者。

春节是中国人最重视的传统节日。一方面,我为产妇的安危担忧;另一方面,我又为在这个传统佳节打扰献血者感到愧疚。

联系第一位献血者,已经回到北方老家过年。第二位献血者,正在高速公路上赶路,距离数百公里。直到第三位献血者,听我说完情况以后,只说了一句话:“我这就赶来。”

当天晚上,那袋救命的血小板,顺利输入产妇的体内。同时传递的,还有一份来自陌生人的浓浓爱心和善意。

这位献血者,为了挽救别人的生命,本已回到农村老家的他,紧急租了一辆车,以最快的速度赶到血站。他本来是家里的大厨,一周以前就许诺要给家里八十七岁高龄的母亲做一顿丰盛的年夜饭。为了准备这顿大餐,他还从城里购买了鹅、鱼等食材。

成分献血需要花费献血者大半天的时间。采血的时候,他略带遗憾地说:“她们都不会做这些菜。”

在我身边,有不少这样的人。他们默默地为别人付出,却没有更多言语。

我的眼眶湿了。

公交车来了,我们坐的不是同一趟车。

我忘记告诉他,其实我还有第三个身份。多年前,我做过一次手术,手术过程中发生严重大失血。医院紧急联系血站,是爱心献血者志愿捐献的血液挽救了我垂危的生命。

那时,我还不知道将来有一天,我会走上志愿献血的工作岗位,参与一场又一场生命接力,见证一段又一段人间大爱,流下一次又一次感动的泪水。

告别的时候,他说:“我已经知道北京到楚雄的距离,那不过是撸起袖子参加一次志愿献血的距离。”(选自《人民日报》)

“我”既是志愿献血者、血站工作者,又是受血者。文章表明“我”这三种身份有何用意?

“胖”(特指的对象)

文章表明“我”的三种身份

从内容上看:

是以“我”自身的经历告诉人们,每个人都有需要别人的危急时刻,我们每个人献出的爱都能给危难中的人以生的希望,在生活中爱是在不断的传递着的,使中心更突出。

从结构上看:

交代“我”的三个身份,能将文中的四个片段联系的更紧密,使行文和题目照应的更紧密。

从表达上看:

使用第一人称“我”叙事,使文章内容更真实可信,能增强对读者的感染力。

综合知识:

词的作用——题目的作用——开篇的作用——结尾的作用——中间:插叙——中间:景物——中间:过渡——一般段的作用“胖”“胖中有瘦肉”——设题出现在文章多出

段意——本身的作用//上文的作用//下文的作用——固定用于:对开篇//结尾//文题//中心//读者

归类:写什么——表现什么——表达什么

层次:描写对象的特点——内心的心境//心情//心里——评价“精神”“品质”“性格”“意志”“性质”

技巧:一定要看上下文“引出句”“解释句”“证明句”50%的答案是在文中。50%的答案在“设身处地思考”