2020-2021学年部编版选择性必修三:3.6 古代人类的迁徙和区域文化的形成 【课件】( 54张)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年部编版选择性必修三:3.6 古代人类的迁徙和区域文化的形成 【课件】( 54张) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-17 15:17:41 | ||

图片预览

文档简介

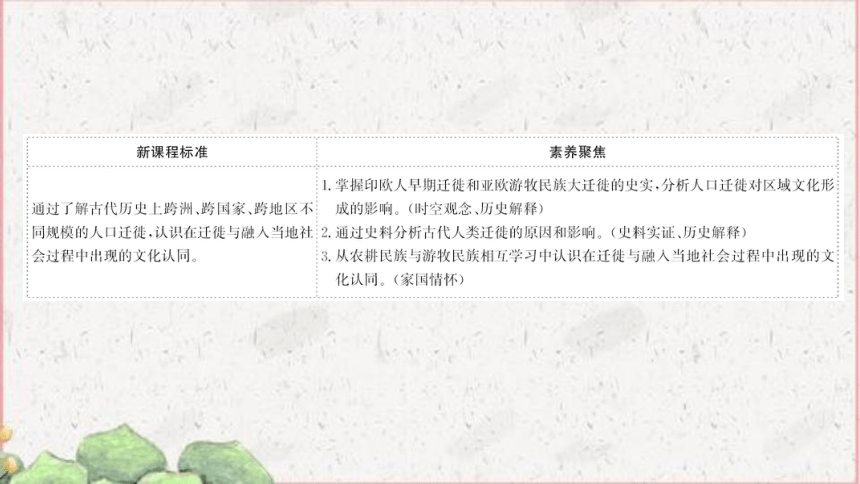

第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

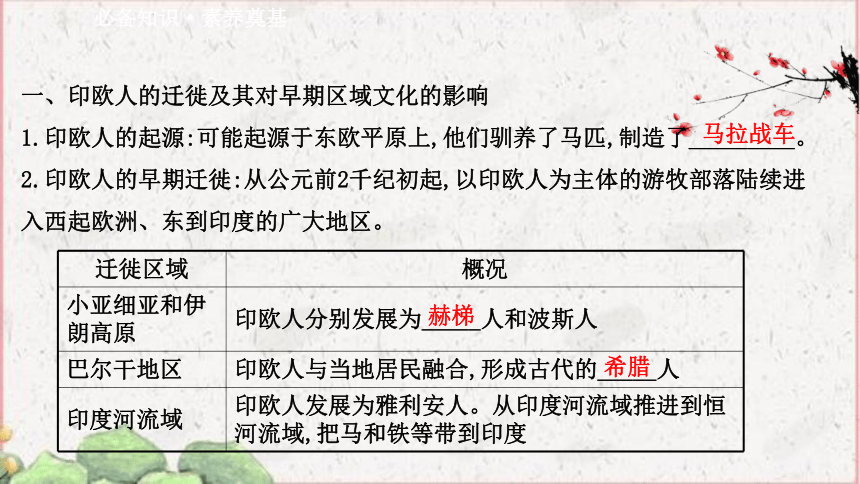

一、印欧人的迁徙及其对早期区域文化的影响

1.印欧人的起源:可能起源于东欧平原上,他们驯养了马匹,制造了_________。

2.印欧人的早期迁徙:从公元前2千纪初起,以印欧人为主体的游牧部落陆续进

入西起欧洲、东到印度的广大地区。

必备知识·素养奠基

迁徙区域

概况

小亚细亚和伊朗高原

印欧人分别发展为_____人和波斯人

巴尔干地区

印欧人与当地居民融合,形成古代的_____人

印度河流域

印欧人发展为雅利安人。从印度河流域推进到恒河流域,把马和铁等带到印度

赫梯

希腊

马拉战车

3.影响:

(1)对整个亚欧大陆区域文化的发展产生了重要影响。

(2)在波斯帝国统治下,西亚和北非文明区首次被统一起来,西亚文明和希腊文明发生了深入、广泛的交流。

(3)希腊文明成为西方文明的一个重要源头。

(4)种姓制度和佛教成为古代印度社会的重要符号,并对周边地区特别是东南亚产生重大影响。

【情境在线】

到了公元前500年,欧亚范围内大规模的印欧人各部落的迁徙浪潮终于渐渐平息,而此时的欧亚大平原已经被印欧人的迁徙完全改变了面貌,从印度河流域直到不列颠,印欧人唤醒了横跨东西上万千米的土地,将那里带入了青铜时代和铁器时代。

印欧人的民族大迁徙过程形成了哪些区域文化?

提示:在印欧人的迁徙及印欧人与农耕民族交融的过程中,古代西亚、印度和希腊罗马等几个主要的区域文化形成。

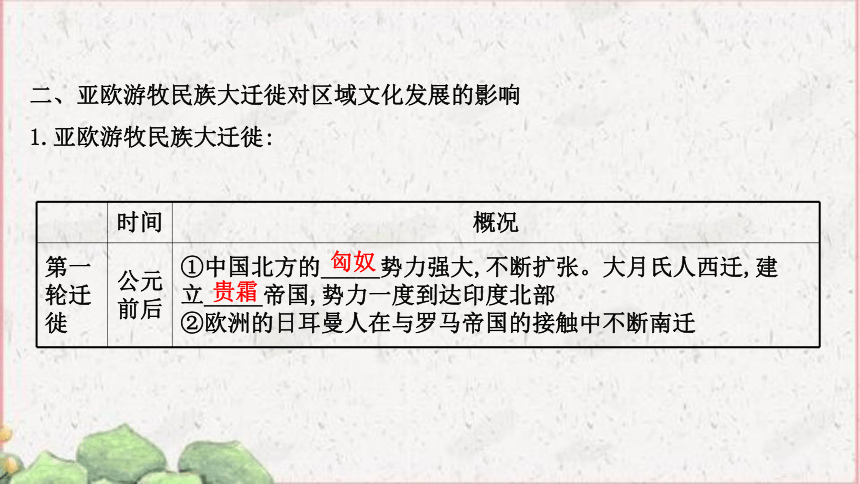

二、亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展的影响

1.亚欧游牧民族大迁徙:

时间

概况

第一轮迁徙

公元

前后

①中国北方的_____势力强大,不断扩张。大月氏人西迁,建

立_____帝国,势力一度到达印度北部

②欧洲的日耳曼人在与罗马帝国的接触中不断南迁

匈奴

贵霜

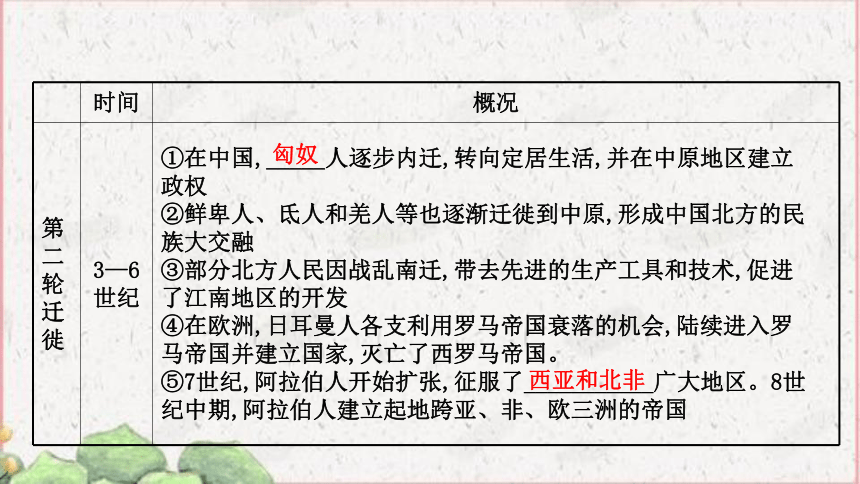

时间

概况

第二轮迁徙

3—6

世纪

①在中国,_____人逐步内迁,转向定居生活,并在中原地区建立

政权

②鲜卑人、氐人和羌人等也逐渐迁徙到中原,形成中国北方的民

族大交融

③部分北方人民因战乱南迁,带去先进的生产工具和技术,促进

了江南地区的开发

④在欧洲,日耳曼人各支利用罗马帝国衰落的机会,陆续进入罗

马帝国并建立国家,灭亡了西罗马帝国。

⑤7世纪,阿拉伯人开始扩张,征服了___________广大地区。8世

纪中期,阿拉伯人建立起地跨亚、非、欧三洲的帝国

匈奴

西亚和北非

2.亚欧游牧民族大迁徙的影响:

(1)改变了亚欧大陆从东到西的政治格局,一批新的国家先后崛起。

(2)各个区域的文化在碰撞、交往和交融中发生了不同程度的变化。各民族在吸收其他民族文化的基础上促进了本民族文化的发展。

【情境在线】

3-4世纪,北方的匈奴、羯、氐、羌、鲜卑等少数民族开始内迁到黄河流域……以匈奴人灭西晋为序幕,各民族纷纷建立自己的政权……他们彼此征战,人民被屠杀,牛马被掠夺,城市化为废墟,田地大量荒芜。为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成了南迁的浪潮。

材料中,“大批北方民众纷纷渡江南下,形成了南迁的浪潮”的主要原因是什么?

提示:原因:北方战乱频繁。

关键能力·素养形成

主题 古代人类迁徙的原因和影响

【素养探究】

1.原因

史料一 在地处大草原西部的印欧各族和地处大草原东部的蒙古-突厥人之间,

有一条最早的分界线,这就是阿尔泰山脉和天山山脉。这条分界线以东的大草

原,地势较高、较干燥,气候通常也更恶劣。这里的牧场没有西部的牧场肥美,

可以放牧羊、骆驼和马,但放牧牛不行。这一地理上的不平衡造成相应的历史

上的不平衡,即出现一个持久的、影响深远的、由东向西的民族大迁徙。大草

原东部的各民族或者以难民的身份,或者以征服者的身份,被吸引到西部。一

批批部落前赴后继地向西推进——西徐亚人从阿尔泰山脉迁徙到乌克兰;突厥

部落取代西徐亚人进入中亚,以后又尾随西徐亚人西进;最后,蒙古人也从后面向西推进,直到13世纪,侵占欧亚大部地区,建立起一个大帝国。这些东方的游牧部落,由于其地理位置,不仅能进入欧洲、中东和印度,而且也能抵达中国;只要有机会,它们就不时地侵入中国。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

思考:(1)根据史料一,概括东方游牧部落向西迁徙的原因。(史料实证、历史解释)

【点拨】根据画线信息对比回答。

提示:东方的游牧部落居住区自然条件恶劣,而西部牧场肥美。

史料二 在古代,除游牧民族的迁徙外,农耕民族也会因多种原因迁徙。公元前8—前6世纪,希腊人广泛移民于地中海周边地区;马其顿国王亚历山大征服波斯等地后,大批希腊人和马其顿人向那里移民;罗马共和国时期,众多罗马人去了意大利其他地区和行省。中国古代,大批汉人陆续从北方迁往南方,形成今天分布在江西、福建、广东和台湾等地的客家人。

(2)根据史料二,分析农耕民族迁徙的主要原因。 (历史解释)

【点拨】根据画线信息概括回答。

提示:原因:土地资源少,不能满足农耕需要和养活更多的人口;战争;国家政策等。

2.影响

史料一 雅利安人刚到印度时,还是游牧民,主要以畜牛为主,财富的多寡根据牛群的大小来判断。在肥沃的大河流域定居下来后,他们逐渐转向农业。若干有亲属关系的家庭聚居一处,形成村庄;若干村庄组成氏族,若干氏族结成部落。部落的首领是国王。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

思考:(1)结合史料一,分析雅利安人迁徙到印度后对其经济和社会形态的影响。(历史解释)

【点拨】根据史料画线信息概括。

提示:经济:从游牧以畜牛为主到以农耕为主;社会形态:从游牧到定居并形成氏族部落。

史料二 游牧世界对农耕世界的冲击,为历史之发展为世界史带来了不少有积极意义的影响。首先是两者之间扩大了通道,彼此都向对方学得自己所缺少的某些技术。

——吴于廑《世界历史上的游牧世界与农耕世界》

(2)请结合中国古代的相关史实,说明农耕民族与游牧民族是如何相互学习的。(唯物史观)

【点拨】可结合中国古代史上民族交融的相关史实回答。

提示:蒙古族建立的元朝政权统一了中国,蒙古族本身为游牧民族,其统一中国后,学习了中原地区先进的农业技术、文化知识和政治制度;中原人民从游牧民族手中学到了畜牧业的知识,两种文化相互补充,丰富了中华民族的物质和精神文化,统一安定的政治环境也为文化的进一步发展和融合奠定了基础。

【史论阐释】

一、影响人口迁徙的因素

1.自然环境因素:

(1)气候:气候直接影响人类的身体健康,同时还影响一个地区的降水、植被、土壤、农业生产生活等。

(2)地形:不同的地形单元直接影响人类居住的舒适性。

(3)淡水:淡水分布的变化,影响人类生活、生产空间格局,进而决定着人类迁徙的方向和规模。

(4)土壤:土壤的土质、肥力是影响农业生产的重要因素。

(5)自然资源:自然资源的布局,影响生产制造工业的布局,进而成为影响人口迁徙的重要因素。

(6)自然灾害:自然灾害是不可抗拒因素,直接影响人类的生产生活,一个地区自然灾害的发生,会迫使人类进行迁徙。

2.社会经济因素:

(1)城市规模及发展:城市的规模越大,可容纳人口越多;城市越发达,吸引人口数量就越多。

(2)交通:交通的发展,相对减少了地区之间往来的时间,减少了人口迁徙的困难,促进人口迁徙。

(3)教育:文化教育是人类向更好生活追求以及向更高经济发展追求的重要途径,从而促进人口迁徙。

(4)婚姻和家庭:婚姻主要影响青年人口的迁徙,而家庭因素多影响未成年人和老年人的迁徙。

(5)国际移民:当代社会越来越多的因素促使国际移民的发生。

3.政治因素:

(1)政策:国家在不同时期可能会出台有关人口迁徙的政策。

(2)战争:战争会使人类改变居住地,同时产生大量国际难民。

(3)政治变革:一个国家政治上的变革,政治中心的改变。

二、我国古代北方人口三次南迁的共同点

1.三次高潮都发生在政权交替之际,统治阶级内乱,政局混乱。

2.都对南方经济的开发和发展起了很大的促进作用,推动了我国经济重心的南移。

3.南迁的原因都是南方社会相对安定、北方战乱以及北方生态环境的恶化。

课堂检测·素养达标

1.下图反映的是公元前14世纪—公元前10世纪上半叶,某民族的扩张路线。该民族是 ( )

A.苏美尔人 B.雅利安人

C.波斯人 D.阿拉伯人

【解析】选B。公元前14世纪雅利安人生活在印度河中上游地区,公元前10世纪上半叶,通过多年征战,将势力范围扩展到整个恒河流域,故答案为B;苏美尔人生活在两河流域,排除A;波斯人生活在伊朗高原,排除C;阿拉伯人在8世纪中期建立地跨三洲的大帝国,主要区域是阿拉伯半岛,排除D。

2.有学生对雅利安人早期的历史颇有兴趣,若要进一步探究其历史,以下文学作品可资借鉴的是 ( )

A.《吉尔伽美什》 B.《荷马史诗》

C.《摩诃婆罗多》 D.《一千零一夜》

【解析】选C。结合所学可知,史诗《摩诃婆罗多》记录了雅利安人的神话、传说和历史,故C正确;A《吉尔伽美什》是古代西亚的文化成就,与题干雅利安人无关,排除; B《荷马史诗》是古希腊文学成就,排除;D《一千零一夜》是一部古代阿拉伯民间故事集,排除。

3.印欧人是现代西方人最初的祖先。下列民族不属于印欧人的是 ( )

A.赫梯人 B.雅利安人 C.希腊人 D.苏美尔人

【解析】选D。苏美尔人是历史上两河流域早期的定居民族,约公元前2900年,两河下游的苏美尔地区出现一系列城市国家。苏美尔人不属于印欧人迁徙形成的民族。

4.我国古代三国两晋南北朝时期,北方的居民大量迁徙到南方,这主要是因为 ( )

A.战乱 B.瘟疫 C.灾荒 D.移民政策

【解析】选A。根据所学知识可知,三国两晋南北朝时期,北方少数民族入侵中原,北方战乱严重,导致北民南迁,A符合题意。瘟疫、灾荒、移民政策与北民南迁无必然联系,B、C、D排除。

5.灭亡西罗马帝国并承继其遗产的新主人是 ( )

A.东罗马人 B.日耳曼人

C.阿拉伯人 D.基督教徒

【解析】选B。3—6世纪亚欧游牧部落大迁徙中,日耳曼人各支利用罗马帝国衰落的机会,陆续进入罗马帝国并建立国家,灭亡了西罗马帝国,故B正确。

6.古代中国居民大规模迁徙有两个方向:一是由北方草原进入黄河流域,二是由黄河流域进入长江中下游以南。这两种大迁徙的相同影响是 ( )

A.促进了社会经济的发展 B.使人口的分布趋于平衡

C.促进了多民族的交融 D.引发了民族矛盾和斗争

【解析】选C。依据所学知识可知,中国历史上大规模的人口迁徙都会促进不同民族间的交往与交融,故C正确;由北方草原进入黄河流域,即少数民族入主中原,往往带来一段时期的社会动荡,故A错误;人口多的地区迁往人口少的地区会使人口的分布趋于平衡,但是古代居民由北方草原进入黄河流域则不一定会使人口的分布趋于平衡,故B错误;由北方草原进入黄河流域容易引起民族矛盾和斗争,故D错误。

【补偿训练】

一年一度的春运经常被形容为世界上最大规模的周期性人口迁徙。而在中国古代,人口的迁徙从来没有停止过,古代中原人口南迁产生的最主要影响是 ( )

A.南方人口增加,逐步超过北方

B.对南方过度开发,破坏了生态平衡

C.江南经济开发加快,经济重心南移

D.南北风俗融合,文化重心南移

【解析】选C。根据所学知识,中国古代人口不断南迁,有力地促进了江南地区的开发。南宋时期中国古代经济重心完成南移,故C是最主要影响。A也是影响,但不是最主要影响,故排除。B是消极方面的影响,不属于最主要影响,故排除。文化重心南移是随着经济重心南移而进行的,故D不是最主要影响,故排除。

7.阅读“汉唐时期人口分布表”,结合所学知识,回答问题。

汉唐时期人口分布表(单位:千人)

(1)西汉时期,人口主要集中在哪一地区?原因是什么?

(2)唐朝时期人口的分布与西汉时期相比,发生了怎样的显著变化?

(3)导致人口地理分布变化的主要原因之一是人口迁徙。三国两晋南北朝时期以及唐朝中后期人口大量南迁,造成这一情况的主要原因是什么?

(4)简要分析人口迁徙对我国经济格局的影响。

朝代

黄河中下游

江淮地区

西南地区

两广及福建

西汉

38 256

7 871

4 364

698

唐朝

28 898

12 137

8 081

2 484

【解析】第(1)题第一问,由表格中数字对比可得出结论;第二问,结合所学知识回答即可。第(2)题由表格中汉唐时期的数字对比可得出结论。第(3)题根据“三国两晋南北朝时期以及唐朝中后期”这两个时间背景,可知这两个时期北方长期战乱,政局动荡。第(4)题“经济格局”这一概念的内涵主要是指经济重心的变化,由此分析影响即可。

答案:(1)地区:黄河中下游。原因:黄河中下游开发早,经济发展较快。

(2)黄河中下游人口减少,江淮地区、西南地区、两广及福建地区人口增长很快。

(3)战乱频繁,政局动荡。

(4)人口大量南迁,为南方经济的发展补充了劳动力,也带去了先进的生产技术,加快了南方经济发展的进程,推动了经济重心的南移。

课时素养评价

六 古代人类的迁徙和区域文化的形成

(45分钟 100分)

一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)

1.伏尔加河和顿河是现代西方人的母亲河;在这里,生活着现代西方人最初的祖先——印欧人。游牧和迁徙成为了印欧人最显著的特征。印欧人的大迁徙中,形成了欧洲的一些古老民族。印欧人能够实现大迁徙的主要原因是( )

A.原始农业的产生

B.畜牧业发达

C.铁器的发明和使用

D.马的驯化和马拉战车的发明

【解析】选D。由于人类身体上的局限,进行大规模活动是不太现实的。如果没有技术和运输上的保障,印欧人是难以进行跨越高山大河的集体性迁徙的。印欧人驯养了马匹,制造了马拉战车,为他们日后的大迁徙提供了技术上的保障。

2.古代印度是世界历史上四大文明古国之一,古代征服当地土著居民并把他们变为奴隶的中亚入侵者是( )

A.苏美尔人 B.日耳曼人

C.蒙古人 D.雅利安人

【解析】选D。据题干“古代印度……古代征服当地土著居民并把他们变为奴隶的中亚入侵者”并结合所学知识可知,进入印度河流域的雅利安人征服当地土著居民并把他们变为奴隶,故D正确,A、B、C不符合史实,排除。

3.古代雅利安人诗歌《梨俱吠陀》记载,人是从普鲁沙巨人身体不同部位产生

出来的:从口中产生出婆罗门,手臂产生刹帝利,大腿产生了吠舍,脚产生了首陀

罗。据此可以推断出 ( )

A.雅利安人盛行团结平等观念

B.雅利安人已经分化出现等级

C.印度宗教情愫已经非常浓厚

D.古代印度社会与生活的信息

【解析】选B。材料“从口中产生出婆罗门,手臂产生刹帝利,大腿产生了吠舍,

脚产生了首陀罗”强调的是不同的部位产生了不同身份的人,因此体现的是人

的等级分化,故B符合题意;A、C、D与题意无关,排除。

4.在印欧人的迁徙及印欧人与农耕民族交融的过程中,推动了亚欧大陆几个主

要文化区域的形成。下列文化区域的形成与印欧人大迁徙有关的是( )

①古代印度文化 ②古代西亚文化

③古代希腊罗马文化 ④古代朝鲜文化

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

【解析】选A。在印欧人的迁徙及印欧人与农耕民族交融的过程中,古代印度、

西亚、希腊罗马等几个主要文化区域形成,①②③符合题意,A正确。古代朝鲜

文化主要是受中国文化影响形成的,与印欧人大迁徙无关。

5.印欧人在进入西亚、西欧、北欧和印度的广大地区后,与当地居民融合,发展

成为新的居民,下列说法错误的是 ( )

A.进入小亚细亚的发展成为赫梯人

B.进入伊朗高原的发展成为亚述人

C.进入巴尔干半岛的发展成为希腊人

D.进入印度河流域的发展成为雅利安人

【解析】选B。进入伊朗高原的印欧人发展成为了波斯人,亚述人生活在两河流

域,故B错误。

6.“北来在此安家,远行从此启程,八闽百越赣州推本……”这是对闽粤赣边区客家文化的概述,具有人口迁徙特色的客家文化的奠定时期应为( )

A.两晋之际 B.秦汉时期

C.中唐以后 D.两宋之际

【解析】选A。从材料信息可以看出,客家文化与人口迁徙关系密切。这一特色的形成开始于中国历史上第一次人口迁徙时期,即两晋之际。

7.在中国漫漫的历史长河中,规模不一的人口迁徙始终没有停止过。造成人口流动的原因是多方面的。古代中国人口流动的主流趋势是( )

A.由内地流向边疆 B.由边疆流向内地

C.由北方流向南方 D.由南方流向北方

【解析】选C。我国古代人口流动的主流趋势是由北方流向南方。

【深化点拨】中国人口迁徙的主要趋势是由黄河流域向长江中下游地区迁移。北方战乱是导致人口迁徙的主要原因。从社会经济发展的角度看,古代人口南迁的本质是北方先进生产力向南方扩展。

8.人口迁徙是普遍的社会现象。中国古代中原人口南迁产生的最主要影响

是( )

A.南方人口数量逐渐超过北方

B.导致南方人地矛盾突出,破坏了生态平衡

C.江南开发进程加快,经济重心逐渐南移

D.南北文化融合,文化重心南移

【解析】选C。中原人口南迁最主要的影响是经济重心的逐步南移,故选C。南方人口增加属于经济重心南移的原因之一,排除A;生态平衡被破坏是一个重要方面,但不是主流,排除B;文化重心的南移是经济重心南移影响下的产物,排除D。

9.在南宋都城临安(今杭州),“南方本地人开的酒馆也往往仿效汴京旧俗,在门

前张挂炉子灯;茶馆则学北方张挂名人画像。更有趣的是,北人在吃笼饼、蒸饼

的时候习惯先去掉皮,原本是因为北地风尘比较大,但南方人也跟着学,去了皮

才吃”。材料表明北人南迁 ( )

A.带来先进的生产技术 B.导致南北风俗习惯趋同

C.导致经济重心南移 D.促进南北文化融合

【解析】选D。材料介绍了北人南迁对南人风俗习惯的影响,表明北人南迁促进

南北文化融合,故D正确。B说法错误,A、C在材料中无法体现,均排除。

10.“中世纪初期的西欧,罗马时代的城市大多没落,工商业衰败,有的已成废墟,

它们在经济上与农村无甚区别。”这时期造成城市没落的直接因素是( )

A.罗马帝国的分裂 B.庄园经济的推行

C.基督教会的控制 D.日耳曼人的破坏

【解析】选D。西欧封建社会是日耳曼人在罗马帝国的废墟上建立起来的,在日

耳曼人和罗马人的冲突中,罗马时代的城市大多没落,故D正确;罗马帝国的分裂

是内部纷争,不是城市没落的直接原因,A错误;B、C不是城市没落的直接因素,

排除。

11.“民族大迁徙不是简单的民族驻地的变化,而是日耳曼人各部落集团对奴隶

制罗马帝国的武力征服。在这种征服的基础上使罗马与日耳曼两种文明、两种

制度和两大民族结合起来,逐渐形成了西欧的封建制度。”这段材料旨在说

明( )

A.罗马帝国灭亡标志着西欧进入封建社会时期

B.中古时期确立了日耳曼人在欧洲的统治

C.西欧封建制度既有罗马帝国特征又有日耳曼人传统

D.封建社会时期的西欧保留了农奴制

【解析】选C。根据“在这种征服的基础上使罗马与日耳曼两种文明、两种制

度和两大民族结合起来,逐渐形成了西欧的封建制度”可得出,西欧封建制度的

形成受到日耳曼文明的影响以及保留有罗马文明的特征,故C正确;西罗马帝国

灭亡标志着西欧进入封建社会时期,而不是罗马帝国灭亡,排除A;材料没有体现

出日耳曼人在中古时期统治欧洲,排除B;材料没有体现农奴制的保留,排除D。

12.古代拜占庭帝国保存并继承了古代希腊罗马的部分文化遗产,并把基督教传到东欧;阿拉伯文化以伊斯兰教为底色,融合了希腊罗马和西亚传统文化。这说明( )

A.亚欧游牧民族大迁徙摧毁了原住民的文化

B.各区域文化在碰撞、交流和融汇中发展

C.亚欧游牧民族文化与迁入地文化不相容

D.亚欧游牧民族文化比阿拉伯文化优越

【解析】选B。在亚欧游牧民族大迁徙的过程中各个区域的文化在碰撞、交流和融汇中发生了不同程度的变化,文明因交流而丰富,B正确;A“摧毁了”错误;从题干信息“保存并继承”“融合”可知亚欧游牧民族文化与迁入地文化在碰撞、交流和融汇中发展,C错误;文明是平等,不存在优劣之分,D错误。

二、非选择题(本大题共2小题,13题20分,14题32分,共52分)

13.阅读材料,回答问题。

材料 从公元前20世纪到公元前5世纪,居于黑海草原北岸的印欧种游牧民陆续

离开草原,向外迁徙。延续了1 500年的迁徙运动,大致可分为三个阶段,从公元

前18世纪到公元前15世纪为印欧种人的第一次大迁徙,从公元前13世纪到公元

前11世纪为第二次大迁徙,从公元前7世纪至公元前5世纪为第三次大迁徙。

——蓝琪《印欧种人的第二次迁徙对世界历史的影响》

结合所学知识回答,印欧人的大迁徙对世界历史产生了哪些影响?(20分)

【解析】从新族群形成、生产力进步、社会文化进步等角度回答。

答案:①形成了新的族群:如雅利安人、赫梯人、希腊人等;②铁器推广;③战车

和马匹使用推广,发明了骑兵,军队数量和机动性大为增强;④交通发展;⑤推动

了欧亚大陆各主要区域文化的形成和转型。

14.阅读材料,回答问题。

材料一 魏晋南北朝时期人口的流动,既有居住在边地的少数民族向中原地区

流徙,也有中原地区的汉族人口纷纷外迁。据《晋书·文帝纪》记载,当时“归

附”的少数民族人口达“八百七十余万口”之多。西晋时,在全国设21个州,有

20个州遍布着流动人口的足迹。见于记载的两晋流动人口约150万口,约占全国

总人口的1/8,占人口输出区总数的1/2左右。其中,由秦、雍地区流出人口,占

原地人口总额的1/3;从并州迁到冀、豫等州的人口,占原地人口总额的2/3。史

书中关于“百官流亡者十八九”和“中州士女避乱江左者十六七”的记载很

多。

十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,一遇变乱,同样成为流动人口。

波澜壮阔的人口大流动,从短时间来看是加剧了社会动乱,但它也对社会的久远

进步,开辟了道路。

——据曹文柱等著《乾坤众生》整理

材料二 在历史学家吴于廑看来,游牧世界与农耕世界的互动,构成世界范围内

农业时代历史发展的动力之一。就中国历史来说唐以后草原与中原农耕地区的

互动更为广泛而深入。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)据材料一及所学知识,概括魏晋南北朝时期人口迁徙对隋唐繁荣的影响。

(16分)

(2)结合所学知识概述游牧世界与农耕世界互动对唐以后中国历史的影响。

(16分)

【解析】第(1)题,从人口迁徙后,各民族文化的融汇、经济发展等角度回答。

第(2)题,从民族地区的开发拓展、民族交流、民族交融三个角度进行回答。

答案:(1)开创了民族文化交融的良好时代氛围,营造了隋唐时期开明的民族观

和兼收并蓄的文化观;人口的大量南迁,加速了南方的开发和发展,南北经济发

展趋于平衡,为隋唐经济繁荣奠定基础;民族文化交融催生了制度创新,如均田

制等,为隋唐的繁荣奠定了制度基础。

(2)影响:契丹、女真、蒙古族、满族等游牧民族先后建立跨草原与农耕地区的

政权;草原地区与农耕地区在政治、经济、文化上相互影响日益深入;形成广泛

而深入的民族交融,促进中国统一多民族国家进一步发展。

一、印欧人的迁徙及其对早期区域文化的影响

1.印欧人的起源:可能起源于东欧平原上,他们驯养了马匹,制造了_________。

2.印欧人的早期迁徙:从公元前2千纪初起,以印欧人为主体的游牧部落陆续进

入西起欧洲、东到印度的广大地区。

必备知识·素养奠基

迁徙区域

概况

小亚细亚和伊朗高原

印欧人分别发展为_____人和波斯人

巴尔干地区

印欧人与当地居民融合,形成古代的_____人

印度河流域

印欧人发展为雅利安人。从印度河流域推进到恒河流域,把马和铁等带到印度

赫梯

希腊

马拉战车

3.影响:

(1)对整个亚欧大陆区域文化的发展产生了重要影响。

(2)在波斯帝国统治下,西亚和北非文明区首次被统一起来,西亚文明和希腊文明发生了深入、广泛的交流。

(3)希腊文明成为西方文明的一个重要源头。

(4)种姓制度和佛教成为古代印度社会的重要符号,并对周边地区特别是东南亚产生重大影响。

【情境在线】

到了公元前500年,欧亚范围内大规模的印欧人各部落的迁徙浪潮终于渐渐平息,而此时的欧亚大平原已经被印欧人的迁徙完全改变了面貌,从印度河流域直到不列颠,印欧人唤醒了横跨东西上万千米的土地,将那里带入了青铜时代和铁器时代。

印欧人的民族大迁徙过程形成了哪些区域文化?

提示:在印欧人的迁徙及印欧人与农耕民族交融的过程中,古代西亚、印度和希腊罗马等几个主要的区域文化形成。

二、亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展的影响

1.亚欧游牧民族大迁徙:

时间

概况

第一轮迁徙

公元

前后

①中国北方的_____势力强大,不断扩张。大月氏人西迁,建

立_____帝国,势力一度到达印度北部

②欧洲的日耳曼人在与罗马帝国的接触中不断南迁

匈奴

贵霜

时间

概况

第二轮迁徙

3—6

世纪

①在中国,_____人逐步内迁,转向定居生活,并在中原地区建立

政权

②鲜卑人、氐人和羌人等也逐渐迁徙到中原,形成中国北方的民

族大交融

③部分北方人民因战乱南迁,带去先进的生产工具和技术,促进

了江南地区的开发

④在欧洲,日耳曼人各支利用罗马帝国衰落的机会,陆续进入罗

马帝国并建立国家,灭亡了西罗马帝国。

⑤7世纪,阿拉伯人开始扩张,征服了___________广大地区。8世

纪中期,阿拉伯人建立起地跨亚、非、欧三洲的帝国

匈奴

西亚和北非

2.亚欧游牧民族大迁徙的影响:

(1)改变了亚欧大陆从东到西的政治格局,一批新的国家先后崛起。

(2)各个区域的文化在碰撞、交往和交融中发生了不同程度的变化。各民族在吸收其他民族文化的基础上促进了本民族文化的发展。

【情境在线】

3-4世纪,北方的匈奴、羯、氐、羌、鲜卑等少数民族开始内迁到黄河流域……以匈奴人灭西晋为序幕,各民族纷纷建立自己的政权……他们彼此征战,人民被屠杀,牛马被掠夺,城市化为废墟,田地大量荒芜。为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成了南迁的浪潮。

材料中,“大批北方民众纷纷渡江南下,形成了南迁的浪潮”的主要原因是什么?

提示:原因:北方战乱频繁。

关键能力·素养形成

主题 古代人类迁徙的原因和影响

【素养探究】

1.原因

史料一 在地处大草原西部的印欧各族和地处大草原东部的蒙古-突厥人之间,

有一条最早的分界线,这就是阿尔泰山脉和天山山脉。这条分界线以东的大草

原,地势较高、较干燥,气候通常也更恶劣。这里的牧场没有西部的牧场肥美,

可以放牧羊、骆驼和马,但放牧牛不行。这一地理上的不平衡造成相应的历史

上的不平衡,即出现一个持久的、影响深远的、由东向西的民族大迁徙。大草

原东部的各民族或者以难民的身份,或者以征服者的身份,被吸引到西部。一

批批部落前赴后继地向西推进——西徐亚人从阿尔泰山脉迁徙到乌克兰;突厥

部落取代西徐亚人进入中亚,以后又尾随西徐亚人西进;最后,蒙古人也从后面向西推进,直到13世纪,侵占欧亚大部地区,建立起一个大帝国。这些东方的游牧部落,由于其地理位置,不仅能进入欧洲、中东和印度,而且也能抵达中国;只要有机会,它们就不时地侵入中国。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

思考:(1)根据史料一,概括东方游牧部落向西迁徙的原因。(史料实证、历史解释)

【点拨】根据画线信息对比回答。

提示:东方的游牧部落居住区自然条件恶劣,而西部牧场肥美。

史料二 在古代,除游牧民族的迁徙外,农耕民族也会因多种原因迁徙。公元前8—前6世纪,希腊人广泛移民于地中海周边地区;马其顿国王亚历山大征服波斯等地后,大批希腊人和马其顿人向那里移民;罗马共和国时期,众多罗马人去了意大利其他地区和行省。中国古代,大批汉人陆续从北方迁往南方,形成今天分布在江西、福建、广东和台湾等地的客家人。

(2)根据史料二,分析农耕民族迁徙的主要原因。 (历史解释)

【点拨】根据画线信息概括回答。

提示:原因:土地资源少,不能满足农耕需要和养活更多的人口;战争;国家政策等。

2.影响

史料一 雅利安人刚到印度时,还是游牧民,主要以畜牛为主,财富的多寡根据牛群的大小来判断。在肥沃的大河流域定居下来后,他们逐渐转向农业。若干有亲属关系的家庭聚居一处,形成村庄;若干村庄组成氏族,若干氏族结成部落。部落的首领是国王。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

思考:(1)结合史料一,分析雅利安人迁徙到印度后对其经济和社会形态的影响。(历史解释)

【点拨】根据史料画线信息概括。

提示:经济:从游牧以畜牛为主到以农耕为主;社会形态:从游牧到定居并形成氏族部落。

史料二 游牧世界对农耕世界的冲击,为历史之发展为世界史带来了不少有积极意义的影响。首先是两者之间扩大了通道,彼此都向对方学得自己所缺少的某些技术。

——吴于廑《世界历史上的游牧世界与农耕世界》

(2)请结合中国古代的相关史实,说明农耕民族与游牧民族是如何相互学习的。(唯物史观)

【点拨】可结合中国古代史上民族交融的相关史实回答。

提示:蒙古族建立的元朝政权统一了中国,蒙古族本身为游牧民族,其统一中国后,学习了中原地区先进的农业技术、文化知识和政治制度;中原人民从游牧民族手中学到了畜牧业的知识,两种文化相互补充,丰富了中华民族的物质和精神文化,统一安定的政治环境也为文化的进一步发展和融合奠定了基础。

【史论阐释】

一、影响人口迁徙的因素

1.自然环境因素:

(1)气候:气候直接影响人类的身体健康,同时还影响一个地区的降水、植被、土壤、农业生产生活等。

(2)地形:不同的地形单元直接影响人类居住的舒适性。

(3)淡水:淡水分布的变化,影响人类生活、生产空间格局,进而决定着人类迁徙的方向和规模。

(4)土壤:土壤的土质、肥力是影响农业生产的重要因素。

(5)自然资源:自然资源的布局,影响生产制造工业的布局,进而成为影响人口迁徙的重要因素。

(6)自然灾害:自然灾害是不可抗拒因素,直接影响人类的生产生活,一个地区自然灾害的发生,会迫使人类进行迁徙。

2.社会经济因素:

(1)城市规模及发展:城市的规模越大,可容纳人口越多;城市越发达,吸引人口数量就越多。

(2)交通:交通的发展,相对减少了地区之间往来的时间,减少了人口迁徙的困难,促进人口迁徙。

(3)教育:文化教育是人类向更好生活追求以及向更高经济发展追求的重要途径,从而促进人口迁徙。

(4)婚姻和家庭:婚姻主要影响青年人口的迁徙,而家庭因素多影响未成年人和老年人的迁徙。

(5)国际移民:当代社会越来越多的因素促使国际移民的发生。

3.政治因素:

(1)政策:国家在不同时期可能会出台有关人口迁徙的政策。

(2)战争:战争会使人类改变居住地,同时产生大量国际难民。

(3)政治变革:一个国家政治上的变革,政治中心的改变。

二、我国古代北方人口三次南迁的共同点

1.三次高潮都发生在政权交替之际,统治阶级内乱,政局混乱。

2.都对南方经济的开发和发展起了很大的促进作用,推动了我国经济重心的南移。

3.南迁的原因都是南方社会相对安定、北方战乱以及北方生态环境的恶化。

课堂检测·素养达标

1.下图反映的是公元前14世纪—公元前10世纪上半叶,某民族的扩张路线。该民族是 ( )

A.苏美尔人 B.雅利安人

C.波斯人 D.阿拉伯人

【解析】选B。公元前14世纪雅利安人生活在印度河中上游地区,公元前10世纪上半叶,通过多年征战,将势力范围扩展到整个恒河流域,故答案为B;苏美尔人生活在两河流域,排除A;波斯人生活在伊朗高原,排除C;阿拉伯人在8世纪中期建立地跨三洲的大帝国,主要区域是阿拉伯半岛,排除D。

2.有学生对雅利安人早期的历史颇有兴趣,若要进一步探究其历史,以下文学作品可资借鉴的是 ( )

A.《吉尔伽美什》 B.《荷马史诗》

C.《摩诃婆罗多》 D.《一千零一夜》

【解析】选C。结合所学可知,史诗《摩诃婆罗多》记录了雅利安人的神话、传说和历史,故C正确;A《吉尔伽美什》是古代西亚的文化成就,与题干雅利安人无关,排除; B《荷马史诗》是古希腊文学成就,排除;D《一千零一夜》是一部古代阿拉伯民间故事集,排除。

3.印欧人是现代西方人最初的祖先。下列民族不属于印欧人的是 ( )

A.赫梯人 B.雅利安人 C.希腊人 D.苏美尔人

【解析】选D。苏美尔人是历史上两河流域早期的定居民族,约公元前2900年,两河下游的苏美尔地区出现一系列城市国家。苏美尔人不属于印欧人迁徙形成的民族。

4.我国古代三国两晋南北朝时期,北方的居民大量迁徙到南方,这主要是因为 ( )

A.战乱 B.瘟疫 C.灾荒 D.移民政策

【解析】选A。根据所学知识可知,三国两晋南北朝时期,北方少数民族入侵中原,北方战乱严重,导致北民南迁,A符合题意。瘟疫、灾荒、移民政策与北民南迁无必然联系,B、C、D排除。

5.灭亡西罗马帝国并承继其遗产的新主人是 ( )

A.东罗马人 B.日耳曼人

C.阿拉伯人 D.基督教徒

【解析】选B。3—6世纪亚欧游牧部落大迁徙中,日耳曼人各支利用罗马帝国衰落的机会,陆续进入罗马帝国并建立国家,灭亡了西罗马帝国,故B正确。

6.古代中国居民大规模迁徙有两个方向:一是由北方草原进入黄河流域,二是由黄河流域进入长江中下游以南。这两种大迁徙的相同影响是 ( )

A.促进了社会经济的发展 B.使人口的分布趋于平衡

C.促进了多民族的交融 D.引发了民族矛盾和斗争

【解析】选C。依据所学知识可知,中国历史上大规模的人口迁徙都会促进不同民族间的交往与交融,故C正确;由北方草原进入黄河流域,即少数民族入主中原,往往带来一段时期的社会动荡,故A错误;人口多的地区迁往人口少的地区会使人口的分布趋于平衡,但是古代居民由北方草原进入黄河流域则不一定会使人口的分布趋于平衡,故B错误;由北方草原进入黄河流域容易引起民族矛盾和斗争,故D错误。

【补偿训练】

一年一度的春运经常被形容为世界上最大规模的周期性人口迁徙。而在中国古代,人口的迁徙从来没有停止过,古代中原人口南迁产生的最主要影响是 ( )

A.南方人口增加,逐步超过北方

B.对南方过度开发,破坏了生态平衡

C.江南经济开发加快,经济重心南移

D.南北风俗融合,文化重心南移

【解析】选C。根据所学知识,中国古代人口不断南迁,有力地促进了江南地区的开发。南宋时期中国古代经济重心完成南移,故C是最主要影响。A也是影响,但不是最主要影响,故排除。B是消极方面的影响,不属于最主要影响,故排除。文化重心南移是随着经济重心南移而进行的,故D不是最主要影响,故排除。

7.阅读“汉唐时期人口分布表”,结合所学知识,回答问题。

汉唐时期人口分布表(单位:千人)

(1)西汉时期,人口主要集中在哪一地区?原因是什么?

(2)唐朝时期人口的分布与西汉时期相比,发生了怎样的显著变化?

(3)导致人口地理分布变化的主要原因之一是人口迁徙。三国两晋南北朝时期以及唐朝中后期人口大量南迁,造成这一情况的主要原因是什么?

(4)简要分析人口迁徙对我国经济格局的影响。

朝代

黄河中下游

江淮地区

西南地区

两广及福建

西汉

38 256

7 871

4 364

698

唐朝

28 898

12 137

8 081

2 484

【解析】第(1)题第一问,由表格中数字对比可得出结论;第二问,结合所学知识回答即可。第(2)题由表格中汉唐时期的数字对比可得出结论。第(3)题根据“三国两晋南北朝时期以及唐朝中后期”这两个时间背景,可知这两个时期北方长期战乱,政局动荡。第(4)题“经济格局”这一概念的内涵主要是指经济重心的变化,由此分析影响即可。

答案:(1)地区:黄河中下游。原因:黄河中下游开发早,经济发展较快。

(2)黄河中下游人口减少,江淮地区、西南地区、两广及福建地区人口增长很快。

(3)战乱频繁,政局动荡。

(4)人口大量南迁,为南方经济的发展补充了劳动力,也带去了先进的生产技术,加快了南方经济发展的进程,推动了经济重心的南移。

课时素养评价

六 古代人类的迁徙和区域文化的形成

(45分钟 100分)

一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)

1.伏尔加河和顿河是现代西方人的母亲河;在这里,生活着现代西方人最初的祖先——印欧人。游牧和迁徙成为了印欧人最显著的特征。印欧人的大迁徙中,形成了欧洲的一些古老民族。印欧人能够实现大迁徙的主要原因是( )

A.原始农业的产生

B.畜牧业发达

C.铁器的发明和使用

D.马的驯化和马拉战车的发明

【解析】选D。由于人类身体上的局限,进行大规模活动是不太现实的。如果没有技术和运输上的保障,印欧人是难以进行跨越高山大河的集体性迁徙的。印欧人驯养了马匹,制造了马拉战车,为他们日后的大迁徙提供了技术上的保障。

2.古代印度是世界历史上四大文明古国之一,古代征服当地土著居民并把他们变为奴隶的中亚入侵者是( )

A.苏美尔人 B.日耳曼人

C.蒙古人 D.雅利安人

【解析】选D。据题干“古代印度……古代征服当地土著居民并把他们变为奴隶的中亚入侵者”并结合所学知识可知,进入印度河流域的雅利安人征服当地土著居民并把他们变为奴隶,故D正确,A、B、C不符合史实,排除。

3.古代雅利安人诗歌《梨俱吠陀》记载,人是从普鲁沙巨人身体不同部位产生

出来的:从口中产生出婆罗门,手臂产生刹帝利,大腿产生了吠舍,脚产生了首陀

罗。据此可以推断出 ( )

A.雅利安人盛行团结平等观念

B.雅利安人已经分化出现等级

C.印度宗教情愫已经非常浓厚

D.古代印度社会与生活的信息

【解析】选B。材料“从口中产生出婆罗门,手臂产生刹帝利,大腿产生了吠舍,

脚产生了首陀罗”强调的是不同的部位产生了不同身份的人,因此体现的是人

的等级分化,故B符合题意;A、C、D与题意无关,排除。

4.在印欧人的迁徙及印欧人与农耕民族交融的过程中,推动了亚欧大陆几个主

要文化区域的形成。下列文化区域的形成与印欧人大迁徙有关的是( )

①古代印度文化 ②古代西亚文化

③古代希腊罗马文化 ④古代朝鲜文化

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

【解析】选A。在印欧人的迁徙及印欧人与农耕民族交融的过程中,古代印度、

西亚、希腊罗马等几个主要文化区域形成,①②③符合题意,A正确。古代朝鲜

文化主要是受中国文化影响形成的,与印欧人大迁徙无关。

5.印欧人在进入西亚、西欧、北欧和印度的广大地区后,与当地居民融合,发展

成为新的居民,下列说法错误的是 ( )

A.进入小亚细亚的发展成为赫梯人

B.进入伊朗高原的发展成为亚述人

C.进入巴尔干半岛的发展成为希腊人

D.进入印度河流域的发展成为雅利安人

【解析】选B。进入伊朗高原的印欧人发展成为了波斯人,亚述人生活在两河流

域,故B错误。

6.“北来在此安家,远行从此启程,八闽百越赣州推本……”这是对闽粤赣边区客家文化的概述,具有人口迁徙特色的客家文化的奠定时期应为( )

A.两晋之际 B.秦汉时期

C.中唐以后 D.两宋之际

【解析】选A。从材料信息可以看出,客家文化与人口迁徙关系密切。这一特色的形成开始于中国历史上第一次人口迁徙时期,即两晋之际。

7.在中国漫漫的历史长河中,规模不一的人口迁徙始终没有停止过。造成人口流动的原因是多方面的。古代中国人口流动的主流趋势是( )

A.由内地流向边疆 B.由边疆流向内地

C.由北方流向南方 D.由南方流向北方

【解析】选C。我国古代人口流动的主流趋势是由北方流向南方。

【深化点拨】中国人口迁徙的主要趋势是由黄河流域向长江中下游地区迁移。北方战乱是导致人口迁徙的主要原因。从社会经济发展的角度看,古代人口南迁的本质是北方先进生产力向南方扩展。

8.人口迁徙是普遍的社会现象。中国古代中原人口南迁产生的最主要影响

是( )

A.南方人口数量逐渐超过北方

B.导致南方人地矛盾突出,破坏了生态平衡

C.江南开发进程加快,经济重心逐渐南移

D.南北文化融合,文化重心南移

【解析】选C。中原人口南迁最主要的影响是经济重心的逐步南移,故选C。南方人口增加属于经济重心南移的原因之一,排除A;生态平衡被破坏是一个重要方面,但不是主流,排除B;文化重心的南移是经济重心南移影响下的产物,排除D。

9.在南宋都城临安(今杭州),“南方本地人开的酒馆也往往仿效汴京旧俗,在门

前张挂炉子灯;茶馆则学北方张挂名人画像。更有趣的是,北人在吃笼饼、蒸饼

的时候习惯先去掉皮,原本是因为北地风尘比较大,但南方人也跟着学,去了皮

才吃”。材料表明北人南迁 ( )

A.带来先进的生产技术 B.导致南北风俗习惯趋同

C.导致经济重心南移 D.促进南北文化融合

【解析】选D。材料介绍了北人南迁对南人风俗习惯的影响,表明北人南迁促进

南北文化融合,故D正确。B说法错误,A、C在材料中无法体现,均排除。

10.“中世纪初期的西欧,罗马时代的城市大多没落,工商业衰败,有的已成废墟,

它们在经济上与农村无甚区别。”这时期造成城市没落的直接因素是( )

A.罗马帝国的分裂 B.庄园经济的推行

C.基督教会的控制 D.日耳曼人的破坏

【解析】选D。西欧封建社会是日耳曼人在罗马帝国的废墟上建立起来的,在日

耳曼人和罗马人的冲突中,罗马时代的城市大多没落,故D正确;罗马帝国的分裂

是内部纷争,不是城市没落的直接原因,A错误;B、C不是城市没落的直接因素,

排除。

11.“民族大迁徙不是简单的民族驻地的变化,而是日耳曼人各部落集团对奴隶

制罗马帝国的武力征服。在这种征服的基础上使罗马与日耳曼两种文明、两种

制度和两大民族结合起来,逐渐形成了西欧的封建制度。”这段材料旨在说

明( )

A.罗马帝国灭亡标志着西欧进入封建社会时期

B.中古时期确立了日耳曼人在欧洲的统治

C.西欧封建制度既有罗马帝国特征又有日耳曼人传统

D.封建社会时期的西欧保留了农奴制

【解析】选C。根据“在这种征服的基础上使罗马与日耳曼两种文明、两种制

度和两大民族结合起来,逐渐形成了西欧的封建制度”可得出,西欧封建制度的

形成受到日耳曼文明的影响以及保留有罗马文明的特征,故C正确;西罗马帝国

灭亡标志着西欧进入封建社会时期,而不是罗马帝国灭亡,排除A;材料没有体现

出日耳曼人在中古时期统治欧洲,排除B;材料没有体现农奴制的保留,排除D。

12.古代拜占庭帝国保存并继承了古代希腊罗马的部分文化遗产,并把基督教传到东欧;阿拉伯文化以伊斯兰教为底色,融合了希腊罗马和西亚传统文化。这说明( )

A.亚欧游牧民族大迁徙摧毁了原住民的文化

B.各区域文化在碰撞、交流和融汇中发展

C.亚欧游牧民族文化与迁入地文化不相容

D.亚欧游牧民族文化比阿拉伯文化优越

【解析】选B。在亚欧游牧民族大迁徙的过程中各个区域的文化在碰撞、交流和融汇中发生了不同程度的变化,文明因交流而丰富,B正确;A“摧毁了”错误;从题干信息“保存并继承”“融合”可知亚欧游牧民族文化与迁入地文化在碰撞、交流和融汇中发展,C错误;文明是平等,不存在优劣之分,D错误。

二、非选择题(本大题共2小题,13题20分,14题32分,共52分)

13.阅读材料,回答问题。

材料 从公元前20世纪到公元前5世纪,居于黑海草原北岸的印欧种游牧民陆续

离开草原,向外迁徙。延续了1 500年的迁徙运动,大致可分为三个阶段,从公元

前18世纪到公元前15世纪为印欧种人的第一次大迁徙,从公元前13世纪到公元

前11世纪为第二次大迁徙,从公元前7世纪至公元前5世纪为第三次大迁徙。

——蓝琪《印欧种人的第二次迁徙对世界历史的影响》

结合所学知识回答,印欧人的大迁徙对世界历史产生了哪些影响?(20分)

【解析】从新族群形成、生产力进步、社会文化进步等角度回答。

答案:①形成了新的族群:如雅利安人、赫梯人、希腊人等;②铁器推广;③战车

和马匹使用推广,发明了骑兵,军队数量和机动性大为增强;④交通发展;⑤推动

了欧亚大陆各主要区域文化的形成和转型。

14.阅读材料,回答问题。

材料一 魏晋南北朝时期人口的流动,既有居住在边地的少数民族向中原地区

流徙,也有中原地区的汉族人口纷纷外迁。据《晋书·文帝纪》记载,当时“归

附”的少数民族人口达“八百七十余万口”之多。西晋时,在全国设21个州,有

20个州遍布着流动人口的足迹。见于记载的两晋流动人口约150万口,约占全国

总人口的1/8,占人口输出区总数的1/2左右。其中,由秦、雍地区流出人口,占

原地人口总额的1/3;从并州迁到冀、豫等州的人口,占原地人口总额的2/3。史

书中关于“百官流亡者十八九”和“中州士女避乱江左者十六七”的记载很

多。

十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,一遇变乱,同样成为流动人口。

波澜壮阔的人口大流动,从短时间来看是加剧了社会动乱,但它也对社会的久远

进步,开辟了道路。

——据曹文柱等著《乾坤众生》整理

材料二 在历史学家吴于廑看来,游牧世界与农耕世界的互动,构成世界范围内

农业时代历史发展的动力之一。就中国历史来说唐以后草原与中原农耕地区的

互动更为广泛而深入。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)据材料一及所学知识,概括魏晋南北朝时期人口迁徙对隋唐繁荣的影响。

(16分)

(2)结合所学知识概述游牧世界与农耕世界互动对唐以后中国历史的影响。

(16分)

【解析】第(1)题,从人口迁徙后,各民族文化的融汇、经济发展等角度回答。

第(2)题,从民族地区的开发拓展、民族交流、民族交融三个角度进行回答。

答案:(1)开创了民族文化交融的良好时代氛围,营造了隋唐时期开明的民族观

和兼收并蓄的文化观;人口的大量南迁,加速了南方的开发和发展,南北经济发

展趋于平衡,为隋唐经济繁荣奠定基础;民族文化交融催生了制度创新,如均田

制等,为隋唐的繁荣奠定了制度基础。

(2)影响:契丹、女真、蒙古族、满族等游牧民族先后建立跨草原与农耕地区的

政权;草原地区与农耕地区在政治、经济、文化上相互影响日益深入;形成广泛

而深入的民族交融,促进中国统一多民族国家进一步发展。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享