2021年中考语文二轮专题复习课件:第二节 课外文言文阅读(119张ppt)

文档属性

| 名称 | 2021年中考语文二轮专题复习课件:第二节 课外文言文阅读(119张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 595.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-16 17:03:21 | ||

图片预览

文档简介

第一章 文言文阅读

第二节 课外文言文阅读

第二部分 阅读

真题再现

真 题

(2020)

(孔)祯,高宗时为苏州长史。曹王明为刺史,不循法度,祯每进谏。明曰:“寡人天子之弟,岂失于为王哉!”祯曰:“恩宠不可恃。大王不奉行国命恐今之荣位非大王所保独不见淮南之事乎?”明不悦。明左右有侵暴下人者,祯捕而杖杀之。明后果坐法,迁于黔中,谓人曰:“吾愧不用孔长史言,以及于此!”

(选自《旧唐书·文苑传》)

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 不循法度(遵照) B. 恩宠不可恃(倚仗)

C. 祯捕而杖杀之(用杖刑) D. 以及于此(比得上)

D(D项中的“及”是“达到(某种程度)”的意思,不是“比得上” )

D

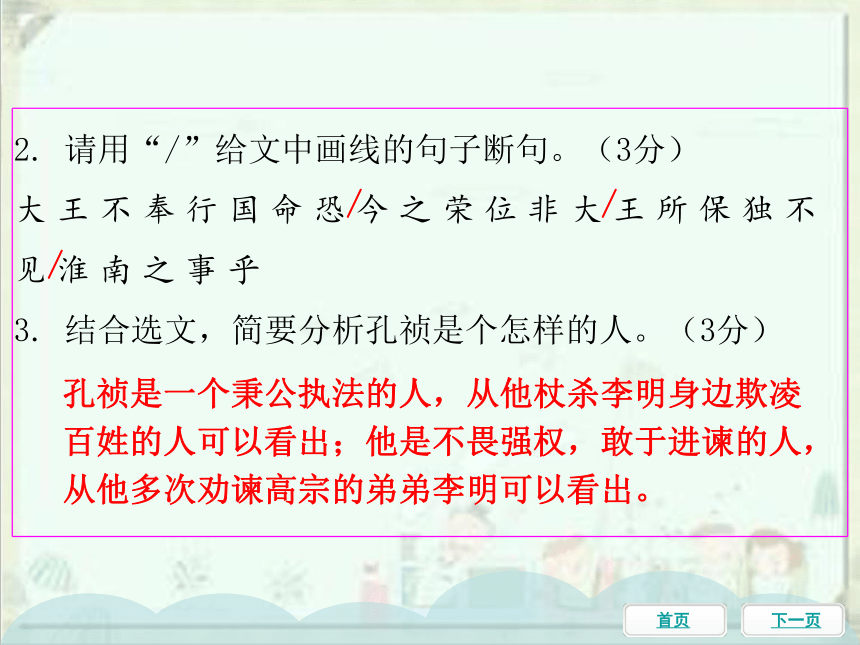

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

大?王?不?奉?行?国?命?恐?今?之?荣?位?非?大?王?所?保?独?不?见?淮?南?之?事?乎

3. 结合选文,简要分析孔祯是个怎样的人。(3分)

/

/

/

孔祯是一个秉公执法的人,从他杖杀李明身边欺凌百姓的人可以看出;他是不畏强权,敢于进谏的人,从他多次劝谏高宗的弟弟李明可以看出。

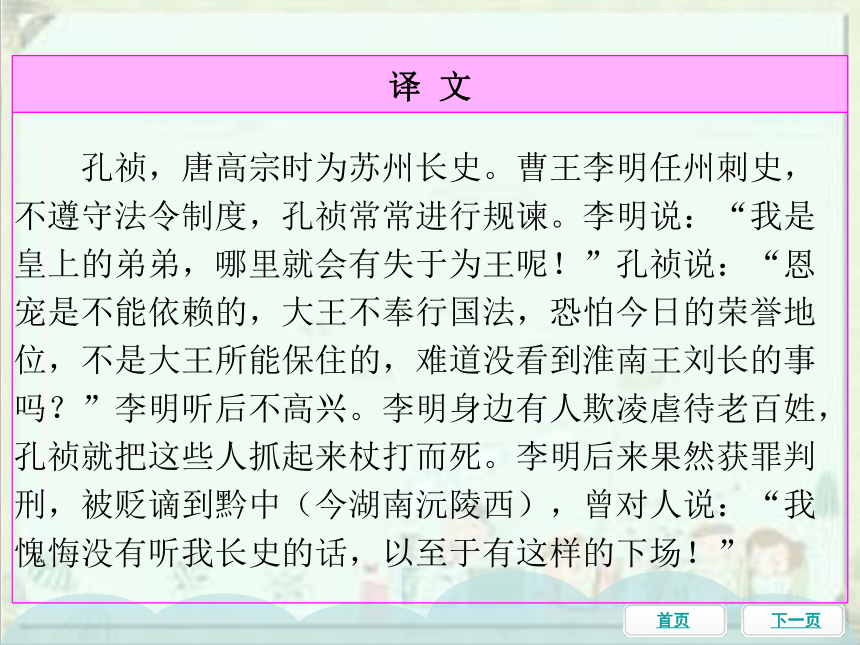

译 文

孔祯,唐高宗时为苏州长史。曹王李明任州刺史,不遵守法令制度,孔祯常常进行规谏。李明说:“我是皇上的弟弟,哪里就会有失于为王呢!”孔祯说:“恩宠是不能依赖的,大王不奉行国法,恐怕今日的荣誉地位,不是大王所能保住的,难道没看到淮南王刘长的事吗?”李明听后不高兴。李明身边有人欺凌虐待老百姓,孔祯就把这些人抓起来杖打而死。李明后来果然获罪判刑,被贬谪到黔中(今湖南沅陵西),曾对人说:“我愧悔没有听我长史的话,以至于有这样的下场!”

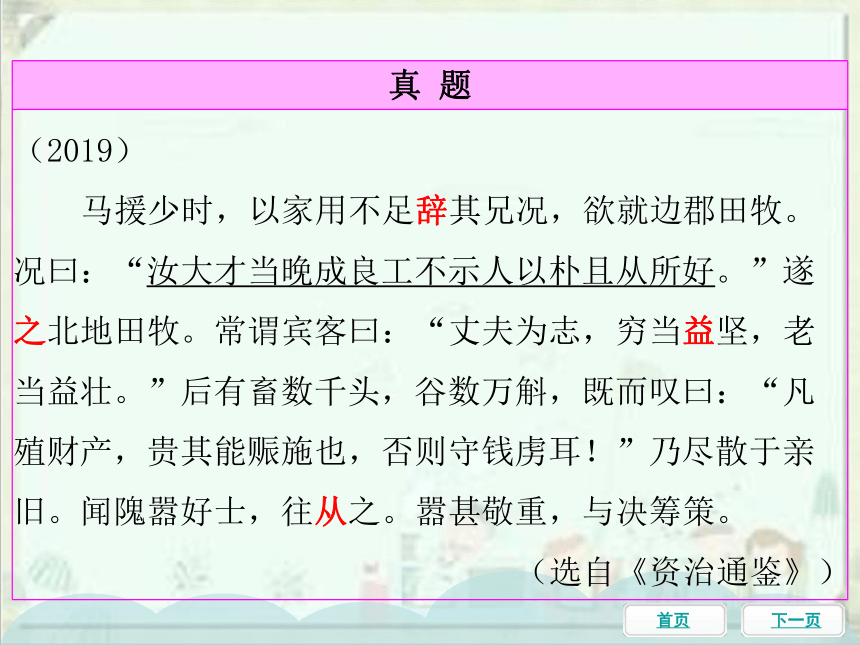

真 题

(2019)

马援少时,以家用不足辞其兄况,欲就边郡田牧。况曰:“汝大才当晚成良工不示人以朴且从所好。”遂之北地田牧。常谓宾客曰:“丈夫为志,穷当益坚,老当益壮。”后有畜数千头,谷数万斛,既而叹曰:“凡殖财产,贵其能赈施也,否则守钱虏耳!”乃尽散于亲旧。闻隗嚣好士,往从之。嚣甚敬重,与决筹策。

(选自《资治通鉴》)

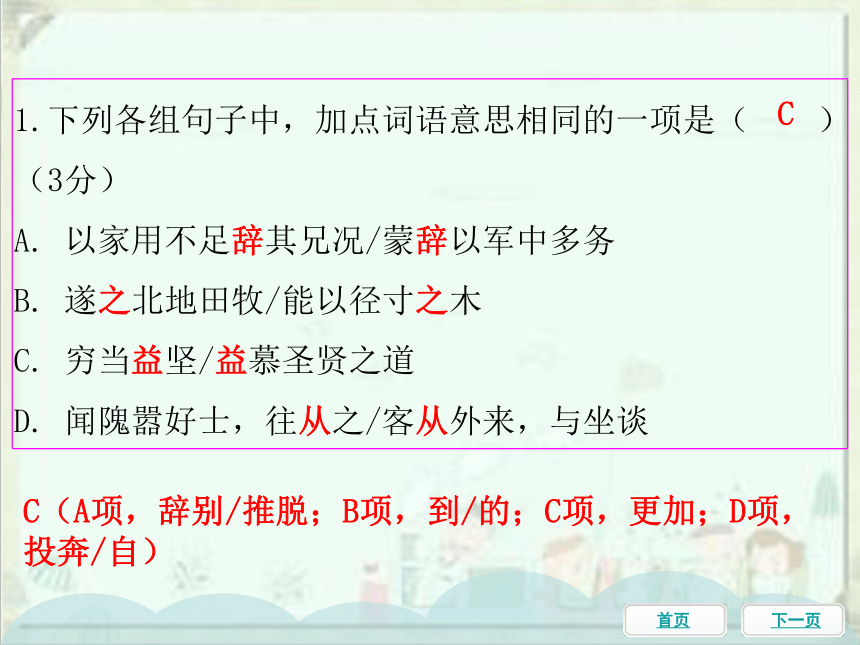

1.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )(3分)

A. 以家用不足辞其兄况/蒙辞以军中多务

B. 遂之北地田牧/能以径寸之木

C. 穷当益坚/益慕圣贤之道

D. 闻隗嚣好士,往从之/客从外来,与坐谈

C(A项,辞别/推脱;B项,到/的;C项,更加;D项,投奔/自)

C

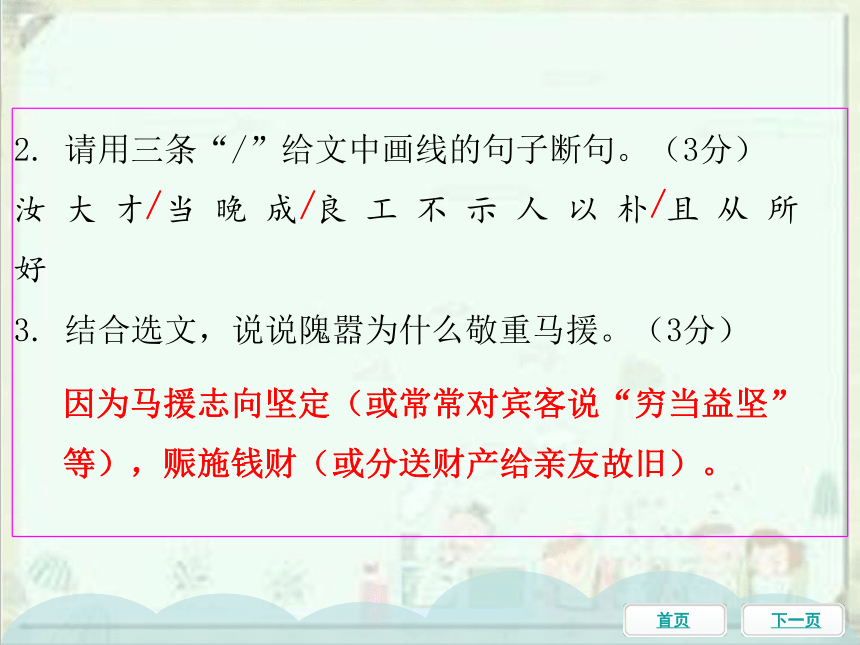

2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)

汝 大 才 当 晚 成 良 工 不 示 人 以 朴 且 从 所 好

3. 结合选文,说说隗嚣为什么敬重马援。(3分)

/

/

/

因为马援志向坚定(或常常对宾客说“穷当益坚”等),赈施钱财(或分送财产给亲友故旧)。

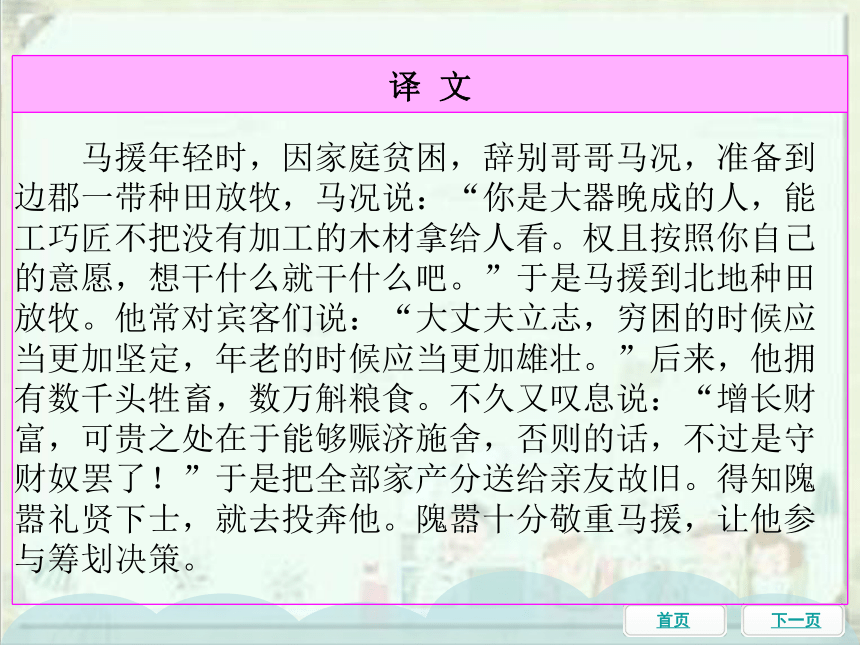

译 文

马援年轻时,因家庭贫困,辞别哥哥马况,准备到边郡一带种田放牧,马况说:“你是大器晚成的人,能工巧匠不把没有加工的木材拿给人看。权且按照你自己的意愿,想干什么就干什么吧。”于是马援到北地种田放牧。他常对宾客们说:“大丈夫立志,穷困的时候应当更加坚定,年老的时候应当更加雄壮。”后来,他拥有数千头牲畜,数万斛粮食。不久又叹息说:“增长财富,可贵之处在于能够赈济施舍,否则的话,不过是守财奴罢了!”于是把全部家产分送给亲友故旧。得知隗嚣礼贤下士,就去投奔他。隗嚣十分敬重马援,让他参与筹划决策。

真 题

(2018)

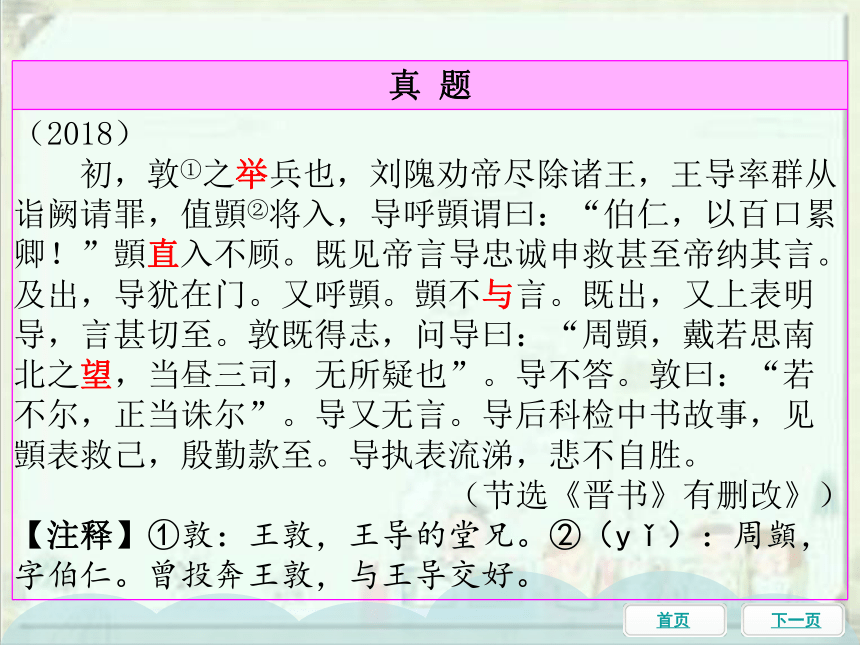

初,敦①之举兵也,刘隗劝帝尽除诸王,王导率群从诣阙请罪,值顗②将入,导呼顗谓曰:“伯仁,以百口累卿!”顗直入不顾。既见帝言导忠诚申救甚至帝纳其言。及出,导犹在门。又呼顗。顗不与言。既出,又上表明导,言甚切至。敦既得志,问导曰:“周顗,戴若思南北之望,当昼三司,无所疑也”。导不答。敦曰:“若不尔,正当诛尔”。导又无言。导后科检中书故事,见顗表救己,殷勤款至。导执表流涕,悲不自胜。

(节选《晋书》有删改》)

【注释】①敦:王敦,王导的堂兄。②(yǐ):周顗,字伯仁。曾投奔王敦,与王导交好。

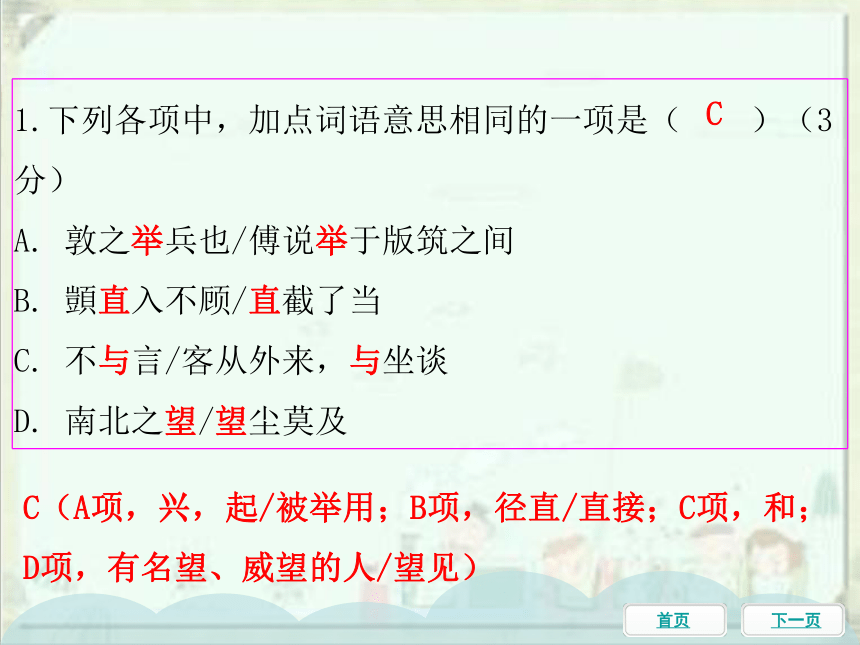

1.下列各项中,加点词语意思相同的一项是( )(3分)

A. 敦之举兵也/傅说举于版筑之间

B. 顗直入不顾/直截了当

C. 不与言/客从外来,与坐谈

D. 南北之望/望尘莫及

C(A项,兴,起/被举用;B项,径直/直接;C项,和;D项,有名望、威望的人/望见)

C

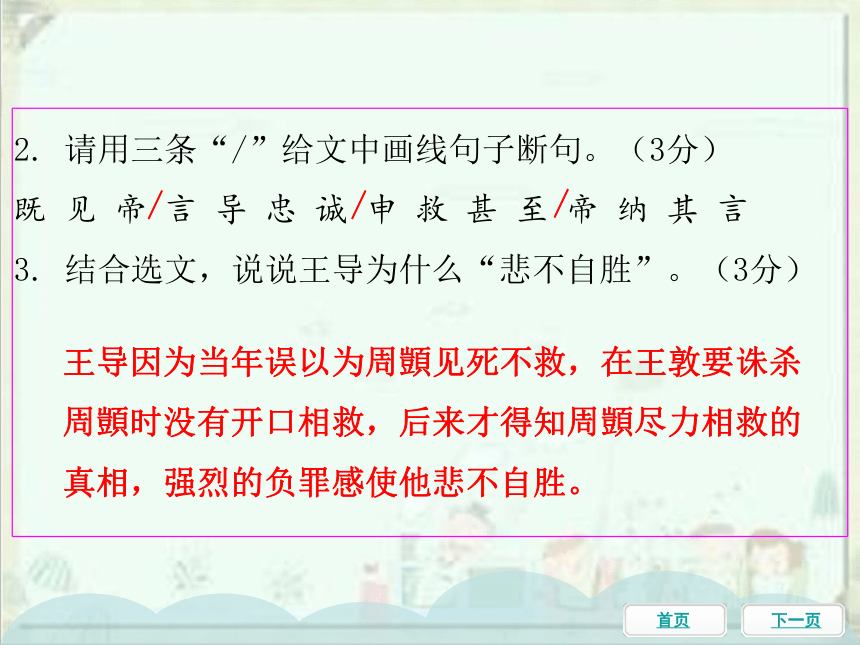

2. 请用三条“/”给文中画线句子断句。(3分)

既 见 帝 言 导 忠 诚 申 救 甚 至 帝 纳 其 言

3. 结合选文,说说王导为什么“悲不自胜”。(3分)

/

/

/

王导因为当年误以为周顗见死不救,在王敦要诛杀周顗时没有开口相救,后来才得知周顗尽力相救的真相,强烈的负罪感使他悲不自胜。

译 文

起初,王敦叛乱,刘隗劝晋元帝将王氏一族全部杀掉,王导带着家人到皇宫前请罪,恰好周顗将要进宫,王导对周顗大声说:“伯仁,我把全家人的性命托付给你了!”周顗径直走进宫去没有回头。(周顗)见了晋元帝后,陈述王导对朝廷的忠诚,竭力援救他们,晋元帝采纳了他的意见。等到周顗出来,王导仍在门口,又大声喊他,周顗还是不理睬。(周顗)出了皇宫,又给皇帝上书,表明王导的忠心,言辞非常恳切。王敦叛乱得逞,问王导说:“周顗、戴若思分别在南北极具名望,应当担任三公,毋庸置疑。”王导不回答。王敦说:“你不同意,那就杀了他。”王导又默不作声。王导后来整理中书省的旧文书时,发现周顗极力为自己辩白的奏章,言辞恳切。王导拿着奏章痛哭流涕,极度悲伤。

真 题

(2017)

狄武襄公青初以散直为延州指使。是时西边用兵,公以才勇知略,频立战功。常被发面铜具,驰突贼围,敌人畏慑,无敢当者。公识度宏远,士大夫翕然称之,而尤为韩魏公、范文正公所深知,称为国器。文正以《春秋》《汉书》授之曰:“将不知古今,匹夫之勇,不足尚也。”公于是博览书史,通究古今,已而立大功,登辅弼书史策配享宗庙为宋名将,天下称其贤。

(节选自《渑水燕谈录》)

1.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )(3分)

A. 是时西边用兵/当是时,妇手拍儿声

B. 常被发面铜具/能面刺寡人之过者,受上赏

C. 士大夫翕然称之/往来翕忽

D. 匹夫之勇,不足尚也/风力虽尚劲

A(A项,这时;B项,戴着/当面;C项,一致/轻快敏捷;D项,推崇/还)

A

2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)

登 辅 弼 书 史 策 配 享 宗 庙 为 宋 名 将

3. 结合选文,说说狄青为什么能够被天下称贤。(3分)

/

/

/

因为狄青作战骁勇(频立战功);博古通今(通究古今);辅佐朝政。

译 文

武襄公狄青,当初凭借侍从官的身份担任延州指使。这时西部边境正在打仗,武襄公因智勇双全且有谋略,屡次建立战功。(他)经常披散头发,戴着铜面具,飞奔着冲入敌阵,敌人畏惧,没有谁敢抵挡他。武襄公见识高远,气度宏大,士大夫一致称赞他,而且特别受韩魏公和范文正公赏识,被称为国器。范文正公把《春秋》《汉书》授给他说:“将领不了解古今,只是个有勇无谋的人,不值得推崇。”武襄公从此就广泛阅读经史,透彻地钻研古今变化,不久立了大功,登上辅佐大臣之位,记录在史册中,配享在宗庙里,成为宋代著名将领,天下人都称赞他贤能。

真 题

(2016)

亭林先生自少至老手不释书,出门则以一骡二马捆书自随。遇边塞亭障,呼老兵诣道边酒垆对坐痛饮咨其风土考其区域。若与平生所闻不合,发书详正,必无所疑乃已。马上无事,辄据鞍默诵诸经注疏。遇故友若不相识,或颠坠崖谷,亦无悔也。精勤至此,宜所诣渊涵博大,莫与抗衡与。

(节选自《清朝艺苑》)

1.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )(3分)

A. 手不释书/即书诗四句

B. 若与平生所闻不合/烨然若神人

C. 必无所疑乃已/惧其不已也

D. 辄据鞍默诵诸经注疏/孙权据有江东

C(A项,书籍/书写;B项,如果/像;C项,停止;D项,跨坐/占据)

C

2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)

呼 老 兵 诣 道 边 酒 垆 对 坐 痛 饮 咨 其 风 土 考 其 区 域

3. 根据选文,概括亭林先生“所诣渊涵博大”的原因。(3分)

/

/

/

勤奋好学;注重实地考察;治学严谨;学习专注。

译 文

顾炎武先生从少年到老年,手中时刻都不放下书本,出门在外就用一头骡子、两匹马捆绑书籍随身携带。遇到边关堡垒,就呼喊老兵去道边酒肆,与他一起痛快地喝酒,咨询当地的风土人情,考察当地的地理状况。如果这些情况与以前所听到的不一致,他就详细写下来,必定要没有疑问才作罢。骑在马上没有什么事情,就在马鞍上默诵诸经的注疏。遇到老朋友,他就好像不认识一样。即使跌倒坠入悬崖深谷,也不后悔。他对学问精心勤奋到如此程度,难怪他的学问博大精深,其他人无法与他抗衡!

备考指引

课标要求

阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品位。

考查内容

题量分值

近五年都是三小题,每小题3分,共9分。

题 型

文言词汇选择题;断句题;简答题。

考 点

字词理解(包括一词多义、词语释义等);断句;文意理解。

命题新动向

1. 题型的微小变化,如简答题改为文意综合理解选择题。

2. 大的变化可能是课内课外两篇文章对比阅读。

解题秘诀

一、 字词理解

(一)实词解释及辨析

1. 课内迁移法。先解释后面句子中加点实词的含义,然后将其含义代入前句中,看是否解释得通,如果句意通顺,便可“对号入座”,判断两者义项是否相同。如:2019广东9题C项“穷当益坚”中的“益”,可结合后句中《送东阳马生序》里的“益慕圣贤之道”中的“益”来解释,根据课内学过的知识,后句中的“益”翻译为“更加”,将其代入前句中,句意通顺,判断出两词义项相同。还有,课内学习了不少词类活用的例子,在解答时也可以用迁移法。

如:课文《桃花源记》中的“处处志之”的“志”是名词活用为动词,意为“做标记”。用此法可以来解释2020年广东9题C项“祯捕而杖杀之”中的“杖”,那么,就可以判断题干中“用杖刑”的解释是正确的,因此判断C项正确。

2. 古今对照法。即搜寻现代汉语词义,代入句中,确定是否合适,若不合适,分析是否有词义变化,是否存在古今异义的文言现象,再与后面实词含义相比对,判断两者义项是否相同。如:2020广东9题D项“以及于此”中的“及”,它在现代汉语里有“达到”“赶上”“比得上”“顾及”之意,这里将其一一代入,判断“达到”符合句意,而题干所给“比得上”不符合句意,由此判断D项不正确。

3. 语境推断法。即解释词语含义时,要紧扣上下文意思,结合句子语境推断理解,再与后面实词含义相比对,判断两者义项是否相同。如:2020广东9题B项“恩宠不可恃”中的“恃”,首先根据句式可知,“恃”在此是动词,结合上下文,该句出现在曹王李明辩称“寡人天子之弟,岂失于为王哉”之后,言外之意是“自己有所倚仗”,那么,可推断这里的“恃”是“倚仗”的意思。

4. 组词推断法。即将文言文中的词语进行组词,组成现代汉语中的词语,然后根据具体语境确定词语的含义,再与后面实词含义相比对,判断两者义项是否相同。

如:2020广东9题A项“不循法度”中的“循”,现代汉语可组词为“遵循”“因循”“循例”,这里可一一代入,判断“遵循”符合句意,由此可判断题干所给解释“遵照”是正确的。

(二)虚词解释及辨析

1. 句意分析法。根据句子的大意推断虚词在语境中的意义和用法,再与后面虚词含义相比对,判断两者义项是否相同。如:2019 广东9题B项“遂之北地田牧”中的“之”,句意为“于是去北地耕田放牧”,这里是将“之”翻译为“去,到,往”。

2. 代入检验法。课外文言文中的词语解释都能从课内找到相关的词语。因此在解答虚词题时,可回想与该句子一致的课内句子,然后代入检验,即可得出答案,再与后面虚词含义相比对,判断两者义项是否相同。如:2018广东9题C项“频不与言”中的“与”,可根据后句《邹忌讽齐王纳谏》中的“客从外来,与坐谈”翻译为“和,跟”,代入前句中,判断符合句意。

二、 文言断句

一般来说,文言断句应遵循两个原则:①人名、地名、物名之间不能断开;②表示一个完整概念的短语中间不能断开。文言断句可采用以下几种方法:

1. 理解文意来断句。断句前要多读原文,力求对原文内容有一个大致的了解,凭借语感将能断开的句子先断开,逐步缩小范围,然后再集中分析难断的部分。

2. 利用对话标志断句。常“曰”“云”“言”“道”为标志,表示两人对话,一般在第一次问答时写出人名,之后就只用“曰”而省略主语。遇到对话时,应根据上下文语境判断出问者、答者,据此断开。

3. 借助文言虚词断句。古人的文章没有标点符号,为了明辨句读,虚词就成了重要的标志。

(1)句首发语词:“其、盖、唯、惟、盍、夫、岂、斯、且、请、凡、且夫、至若、若夫、今夫”等前面可断句,而常用于句首的相对独立的叹词,如“嗟夫、嗟乎、呜呼”等,前后都可断句。

(2)句尾语气词:“也、焉、兮、耳、矣、哉、乎、而已、与(欤)、邪(耶)”等后面可断开。

(3)疑问语气词:“何、胡、安、曷、奚、盍、焉、孰、孰与、何如、奈何、如之何、若之何”等词或固定结构之后,一般可构成疑问句,只要贯通上下文意,即可断句。

(4)复句中的关联词:文言文中“故”字常领起推论句或结论句,“然而”领起转折句,根据这些特征可以断句,此外还有“岂、苟、虽、然、纵、纵使、向使、是故、是以、于是、无论、至若、而况、继而、然则、然后、虽然、假使、如使”等前面大多可以断句。

(5)句首的时间词:如“顷之、久之、未几、已而、既而、俄而、是时、后、昔者、乃今”等,也可以帮助断句。

4. 借助动词断句。文言句式中,主谓结构居多,但主语常常省略,关键是要抓住动词,以动词为中心,找前后结构关系,确定主干,从而断开句子。

5. 借助句式断句。

判断句式:……者……也,……者也。

反问句句:不亦……乎,何……为,岂……哉, 安……哉(也),孰与……乎。

被动句式:为……所,……为……。

其他固定句式:况……乎,奈……何,如(若)……何,得无(无乃)……乎,何以……为,与其……。

6. 利用对称句式断句。古文讲究整齐对称,行文中上下句常用相同的字数和相同的句式结构。

温馨提示:断句后,通读一遍,确保字句能讲得通,每一句话的内容都符合情理、符合逻辑。

三、 内容分析与理解

作答内容理解题时,无论是提取文章的基本内容还是概括事物特点等,都应该以理解文意为基础,分析时必须在整体把握和综合梳理的基础上进行。

1. 归纳内容要点的常用方法如下图:

2. 具体操作步骤:

(1)分析文段的特点,把握答题思路。看选文包含了几段,选文属于哪一类主题(写人、叙事、写景等)。如写人、叙事类文章的内容概括,主要把握“谁在干什么”;而写景类的文章则应把握景物的特点。

(2)分析题干,确定答题方向和答题要点。看题干要求概括的是某段还是整个选文内容,看题目是要求用原文作答还是需要自己概括,是否有字数要求等。

(3)根据分值,检验答案是否全面。

【典例精析】(2017广东11题)结合选文,说说狄青为什么能够被天下称贤。(3分)

【解题思路】选文最后一句话是“天下称其贤”,探究“狄青为什么能够被天下称贤”,要去前文中找原因。从句子“公以才勇知略,频立战功”提取第一个原因“频立战功”或“作战骁勇”;从“公于是博览书史,通究古今”提取第二个原因“通究古今”或“博古通今”;从“登辅弼/书吏策/配享宗庙/为宋名将”提取第三个原因“辅佐朝政”。将三点依次表述即可。

四、 阅读感悟与评价

(一)阅读感悟

1. 紧扣原文。在准确、深刻地理解原文的内容、主旨、情感的基础上,进行归纳总结。

2. 从标题或文中议论抒情句得出。如果阅读的选文有标题,要认真分析标题,往往标题就包含着重要信息。另外文中的议论抒情句往往也会揭示一些道理,可用自己的语言把这些道理说出来,即可得出答案。

3. 联系实际。谈感悟启示一定要联系文本和生活实际,才能言之有理有据。“生活实际”可以是自己个人实际,也可以是社会实际。

(二)阅读评价

评价题主要有两个设题方向,一是分析人物性格特点或品格特点,二是对人物的行为作出评价,可以从以下三方面入手:(1)抓住文中对人物语言、动作、神态、心理等的正面描写。(2)抓住周围人的反应等侧面描写。(3)采纳文中评价性的句子。

总之,要通过阅读弄清楚文中的人物究竟是怎样的人,作者对他的基本态度是什么,是肯定还是否定,是赞赏还是批评,然后再组织语言表达自己的看法。你的看法可以跟作者一致,也可以跟作者的看法不同,但要能自圆其说,言之有理。

【答题格式】人物定性(身份)+做了哪些事情+性格特征,然后根据要求组织语言表达:××是一个……的人,通过……(所做事情)表现了他……的性格(思想品质)。

注:答题时一定要符合题干所问,如要求用原句回答,或者是用成语回答以及根据文章内容分析作答,这些都是需要注意的地方。切勿天马行空,答非所问。

系统集训

一、课外文言文阅读。(9分)

齐大饥。黔敖①为食于路,以待饿者而食之。有饿者蒙袂②辑屦③,贸贸然而来。黔敖左奉食,右执饮,曰:“嗟!来食!”

扬其目而视之,曰:“予唯不食嗟来之食,以至于斯也!”

从而谢焉,终不食而死。

曾子闻之,曰:“微与其嗟也可去其谢也可食。”

【注释】①黔敖:人名。②袂:袖子。③屦(jù):麻鞋。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 以待饿者而食之(给……吃)

B. 贸贸然而来(……的样子)

C. 其嗟也,可去(离开)

D. 从而谢焉(推辞)

D 【解析】 “从而谢焉”的“谢”的意思是“道歉”。此句省略了主语——黔敖,因而容易造成误解。

D

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

微 与 其 嗟 也 可 去 其 谢 也 可 食

3. 从“施与者”的角度谈谈这个故事给我们的启示。(3分)

/

/

/

扶助别人要顾及对方的尊严,否则即便是做善事也不会被接受,甚至有可能给对方造成更大的伤害。

/

【参考译文】齐国发生了一次严重的饥荒。有一位名叫黔敖的贵族奴隶主在大路旁摆上一些食物,等着饿肚子的穷人经过,施舍给他们。一个饿得不成样子的人用袖子遮着脸,拖着一双破鞋子,摇摇晃晃地走过,黔敖看到后,便左手拿起食物,右手端起汤,傲慢地吆喝道:“喂!来吃吧!”

那个饿汉抬起头轻蔑地瞪了他一眼,说道:“我就是因为不吃这种‘嗟来之食’才饿成这个样子的。”

黔敖向他表达了歉意,但那个饿汉最终还是没吃而死了。

曾子听说了这件事,说:“恐怕不该这样吧!人家无礼呼唤时,当然可以拒绝,但他道歉之后,则可以去吃。”

二、课外文言文阅读。(9分)

管仲曰:“吾始困时尝与鲍叔贾①分财利多自与鲍叔不以我为贪,知我贫也。吾尝为鲍叔谋事而更穷困,鲍叔不以我为愚,知时有利不利也。吾尝三仕三见逐于君,鲍叔不以我为不肖,知我不遭时也。吾尝三战三走,鲍叔不以我怯,知我有老母也。公子纠败,召忽②死之,吾幽囚受辱,鲍叔不以我为无耻,知我不羞小节,而耻功名不显于天下也。生我者父母,知我者鲍子也。”

(节选自《史记·管晏列传》)

【注释】①贾(gǔ):做买卖。②召(shào)忽:齐人。与管仲一起事奉公子纠,公子纠被杀后召忽也自杀。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 吾始困时(贫困)

B. 吾尝为鲍叔谋事而更穷困(谋划)

C. 知时有利不利也(时间)

D. 吾尝三战三走(逃跑)

C 【解析】 “知时有利不利也”的“时”是“时机、时势”的意思。

C

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

吾 始 困 时 尝 与 鲍 叔 贾 分 财 利 多 自 与 鲍 叔 不 以 我 为 贪

3. 选文中的鲍叔是一个怎样的人?(3分)

/

/

/

鲍叔是一个轻利重才、知人识人的贤士。

【参考译文】管仲说:“我当初贫困时,曾经和鲍叔一起做生意,分红利时自己总是多要一些,鲍叔并不认为我贪财,而是知道我家里贫穷。我曾经替鲍叔谋划事情,却使他更加困顿不堪,陷于窘境,鲍叔不认为我愚笨,他知道时运有时顺利,有时不顺利。我曾经多次做官多次被国君驱逐,鲍叔不认为我不成器,他知道我没遇上好时机。我曾经多次打仗多次逃跑,鲍叔不认为我胆小,他知道我家里有老母需要赡养。公子纠失败,召忽认为屈辱而自杀,而我宁愿在牢中受到羞辱,鲍叔不认为我没有廉耻,知道我不因小的过失而感到羞愧,却以功名不显扬于天下而感到耻辱。生养我的是父母,真正了解我的是鲍叔啊。”

三、课外文言文阅读。(9分)

已立志为君子,自当从事于学。凡学之不勤,必其志之尚未笃也。从吾游者不以聪慧警捷为高而以勤确①谦抑为上。

诸生试观侪辈②之中,苟有虚而为盈,无而为有,讳己之不能,忌人之有善,自矜自是,大言欺人者,使其人资禀虽甚超迈,侪辈之中有弗疾恶之者乎?有弗鄙贱之者乎?彼固将以欺人,人果遂为所欺?有弗窃笑之者乎?苟有谦默自持,无能自处③,笃志力行,勤学好问,称人之善而咎已之失,从人之长而明己之短,忠信乐易④,表里一致者,使其人资禀虽甚鲁钝,侪辈之中有弗称慕之者乎?

彼固以无能自处而不求上人,人果遂以彼为无能?

诸生观此,亦可以知所从事于学矣。

(选自《王文成公全书》)

【注释】①确:确实,踏实。②侪(chái)辈:同来。 ③无能自处:以没有能力的态度自处。④乐易:乐观和蔼,平易近人。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 有弗鄙贱之者乎(身份低微)

B. 彼固将以欺人(固然)

C. 苟有虚而为盈(满)

D. 有弗窃笑之者乎(偷偷地)

A 【解析】 “有弗鄙贱之者乎”的“鄙”是“轻视,看不起”的意思。

A

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

从 吾 游 者 不 以 聪 慧 警 捷 为 高 而 以 勤 确 谦 抑 为 上

3. 选文使用的论证方法是什么?论证了什么道理?

(3分)

/

/

选文主要运用对比论证的方法,表明了作者对求学的态度:志向坚定、勤劳踏实、谦虚自处 。

【参考译文】已经立志做君子,自然应该努力求学问。凡是学得不够勤快的人,一定是因为他所立的志还不够坚定。跟着我求学的人,我不会把天资聪明当作上选,我反而是把勤劳踏实谦虚自处作为首要条件。

各位同学试看你们同辈之中:如果有肚子里明明空空的,却假装很充盈;明明是没学问,却假装很有学问,隐藏自己的短处、妒忌别人的长处,自我炫耀、自以为是,说大话来欺骗别人这样的人,就算他天资很高超,同学们不会讨厌他吗?不会轻视他吗?他就算用那种方式来欺骗别人,别人就真的会被他所欺骗吗?会有人不在背后偷偷地嘲笑他吗?

如果有人以谦虚缄默自我要求,以没有能力的态度自处,志向高远又努力实践,勤奋向学又喜好提问、称赞他人的优点,责怪自己的缺点;跟从他人的长处,揭明自己的短处;忠诚信实、和乐平易,外在跟内在完全相同,就算这个人天资愚钝,我们这些人有不称赞仰慕他的吗?就算他自居无能,而不求超越别人,别人就真的会以为他无能吗?有人不敬重他吗?

各位同学看看这两种人,就知道要用什么样的态度求学了。

四、课外文言文阅读。(9分)

沈宣词尝为丽水令,自言家大梁①时,厩常列骏马数十,而意常不足。咸通六年,客有马求售,洁白而毛鬣类朱,甚异之,酬以五十万,客许而直未及给,遽为将校王公遂所买。他日谒公遂问向时马,公遂曰:“竟未尝乘。”因引出,至则奋眄②,殆不可跨,公遂怒捶之,又仆,度终不可禁。翌日,令诸子乘之,亦如是;诸仆乘,亦如是。因求前所直售宣词。宣词得之,复如是。会魏帅李公蔚市贡马③,前后至者皆不可。公阅马,一阅遂售之。后入飞龙④,上最爱宠,为当时名马。

(选自《唐语林》)

【注释】①大梁:今河南开封,古时称大梁。②奋眄:举头斜视,不驯服的样子。③贡马:向皇帝进贡的马。④飞龙:指皇家。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 而意常不足(值得)

B. 度终不可禁(揣测)

C. 亦如是(这样)

D. 会魏帅李公蔚市贡马(买)

A 【解析】 “而意常不足”的“足”是“足够、充足”的意思。

A

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

他 日 谒 公 遂 问 向 时 马

3. 韩愈的《马说》深刻阐述了千里马被埋没的原因:策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意。联系《马说》,结合选文,简述王公遂不能让所买之马成为“名马”的原因。(3分)

/

/

韩愈的《马说》告诫世人,要发掘良马潜能,首先要深谙马的习性,懂得如何驾驭,但王公遂买马后一直“未尝乘”,在骑马失败后,还“怒捶之”,最后转手卖了,可见他不懂策马之道,更没有能力发掘良马潜能,使其成为名马。

【参考译文】沈宣词曾经是丽水县令,他常说家在大梁的时候,家中马厩里曾经有骏马几十匹,然而中意的却很少。咸通六年,门客有马要出售,此马通体雪白,但是颈上的鬣毛却有点近似红色,十分奇异。于是沈宣词答应给门客五十万钱作酬劳,门客答应卖给他,但是(沈宣词)还没来得及给钱,马就被将校王公遂买走了。过了几天,沈宣词去拜见公遂,问起当时那匹马,公遂说:“我竟然还没有骑过呢。”于是将马牵出,马懒懒地站在原地,不肯移动,公遂生气地去捶马,

又让马去驾车,公遂觉得这样也不行,于是就将马关了起来。第二天,叫几个孩子去骑这匹马,还是像昨天一样,让家仆去骑,也是一样。于是以原来买这马时的价钱将马卖给了沈宣词,宣词得到马以后,情况也和公遂一样。恰好魏帅李公蔚在街市买贡马,前后来的马都不合心意。李公蔚看到这匹马,第一眼就相中了,把它买了下来。后来这匹马进了飞龙厩,是皇上最喜爱的马,成了当时的名马。

五、课外文言文阅读。(9分)

元和十年,例移①为柳州刺史。时郎州司马刘禹锡得播州②刺史,制书下,宗元谓所亲曰:“禹锡有母年高,今为郡蛮方,西南绝域,往复万里,如何与母偕行。如母子异方,便为永诀。吾与禹锡执友,何忍见其若是?”即草奏章,请以柳州授禹锡,自往播。裴度亦奏其事,禹锡终易连州。

柳州土俗,以男女质③钱,过期则没④入钱主,宗元革其乡法。其以没者,乃出私钱赎之,归其父母。江岭间为进士者不远千里随宗元师法凡经其门必为名士。元和十四年十月五日卒,时年四十七。

观察使裴行立为营护⑤其丧及妻子还于京师,时人义之。

(选自《旧唐书·柳宗元传》,有删改)

【注释】①例移:古代官员按惯例调任。②播州:今贵州遵义,当时为偏远荒凉的地方。③质:抵押。④没:没收。⑤营护:料理,护送。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 宗元谓所亲曰(对……说)

B. 请以柳州授禹锡(把)

C. 禹锡终易连州(改授)

D. 观察使裴行立为营护其丧及妻子还于京师(男子的正式配偶)

D 【解析】 D项中的“妻子”古义是“妻子儿女”,今义为“男子的正式配偶”。

D

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

江 岭 间 为 进 士 者 不 远 千 里 随 宗 元 师 法 凡 经 其 门 必 为 名 士

3. 选文体现了柳宗元为友、为官、为师三个方面什么样的特点?试用自己的话概括。(3分)

/

/

为友:为朋友着想,无私帮助朋友。为官:为老百姓着想,替老百姓办实事。为师:水平高,指导有方。

/

【参考译文】元和十年(815),(柳宗元)按旧例被调任柳州(今属广西)刺史。那时朗州司马刘禹锡被调任播州刺史,诏书下达时,柳宗元同自己亲近的人说:“刘禹锡有老母,年龄已大,如今他要到蛮方远郡去做刺史,在西南绝域的地方,来回有上万里的路程,哪能让他和老母一起去?如果(母亲不去,)母子各在一方,这便成永别。我和禹锡是好朋友,哪能忍心看他们母子这样呢?”于是立刻起草奏章,请求把柳州授给刘禹锡,自己却到播州上任。恰巧裴度也奏请照顾刘禹锡母子,所以刘禹锡最终改授连州(今广东连州市)刺史。

柳州风俗,用男或女作为抵押去借钱;如果过期没还钱,人质便被钱主所没收。柳宗元到了柳州,便改革掉这种风俗。对那些已经被钱主没收的男女,柳宗元自己出私钱将他们卖回,归还给他们的父母。长江至岭南之间,凡是想考进士的人都不远万里来跟随柳宗元,拜他为师;凡是经柳宗元指点过的人,一定会成为名士。元和十四年(819)十月五日(柳宗元)去世,终年四十七岁。观察使裴行立帮柳宗元办理丧事,并护送他的妻子和儿女返回京师,当时的人都赞扬他很有义气。

六、课外文言文阅读。(9分)

张释之字季,南阳堵阳人也。文帝拜释之为廷尉。顷之,上行出中渭桥有农人从桥下走乘舆马惊。于是使骑捕之,属廷尉。释之治问。农人曰:“县人来,闻跸①,匿桥下。久,以为行过,既出,见车骑,即走耳。”释之奏当:“此人犯跸,当罚金。”上怒曰:“此人亲惊吾马,马赖柔和,令它马,固不败伤我乎?而延尉乃当之罚金!”释之曰:“法者,天子所与天下公共也。今法如是,更重之,是法不信于民也。且方其时,上使使诛之则已。今已下廷尉,廷尉,天下之平也,若倾,天下用法皆为之轻重,民安所厝其手足?唯陛下察之。”上良久曰:“廷尉当是也。”

(选自《汉书》,略有删改)

【注释】①跸:帝王出行,沿途要警戒清道,禁止他人通行。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 拜释之为廷尉(任命)

B. 使骑捕之,属廷尉(归属)

C. 此人亲惊吾马(使……受惊)

D. 民安所厝其手足(放置)

B 【解析】 B项中的“属”是“委托、交付”的意思。

B

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

上 行 出 中 渭 桥 有 农 人 从 桥 下 走 乘 舆 马 惊

3. 你认为文帝和张释之是怎样的人?请用自己的语言加

以概括。(3分)

/

/

文帝善于纳谏,有错能改。张释之刚正不阿,敢于谏言;秉公执法,依法办事。

【参考译文】张释之,字季,南阳堵阳人。文帝授予张释之廷尉的官。一次文帝出行经过中渭桥,有个人从桥下跑出来。使文帝马车的马受到了惊吓。于是命令骑士捉住他,把他交给了延尉张释之。张释之审问他。那人回答说:“我是县城里的人,听到警跸的声音,就躲到桥下去了。过了很久,以为皇上已经走了,就跑出来,哪知正好碰到皇上的车马,所以吓得赶快跑了。”张释之回奏文帝说:“这个人没有遵守警跸而犯法,应当判他罚金。”文帝发怒说:“这个人惊吓了我的马,幸亏马性情柔顺,若换了其他马,岂不使我受伤?可是你却只判处他罚金!”

张释之说:“法律是皇上和天下人应共同遵守的,这件事按法律应当如此;改变法律并加重处罚,这会让老百姓对法律产生不信任感。而且当事件发生之时,皇上立刻叫人把他杀了也就罢了,现在既然交付廷尉来审理,廷尉是天下执法的标准,一旦执法有所偏差,就会使全天下执法的人都因此任意减轻或加重,将来老百姓也不知道怎样做才是对的,希望陛下仔细考虑。”文帝过了很久才说:“你的判决是正确的。”

七、课外文言文阅读。(9分)

范式字巨卿,少游学于太学①,与汝南②张劭(shào)为友。劭字元伯。二人并告③归乡里。式谓元伯曰:“后二年当还,将过④尊亲。”乃共克⑤期日。后期方至,元伯具以白⑥母,请设馔⑦以候之。母曰二年之别千里结言尔何敢信之诚也?对曰:“巨卿信士,必不违约。”母曰:“若然,当为尔酿酒。”至其日,巨卿果到,升堂⑧拜饮,尽欢而别。

(选自范晔《后汉书》,有删改)

【注释】①太学:京城最高学府。②汝南:古地名,今河南境内。 ③告:告假。④过:拜访。⑤克:约定。⑥白:告诉。⑦馔(zhuàn):饭食。 ⑧升堂:登上大厅。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 式谓元伯曰(对……说)

B. 乃共克期日(于是,就)

C. 必不违约(一定)

D. 若然,当为尔酿酒(语气词,表肯定)

D 【解析】 D项中的“然”是“这样”的意思。

D

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

母 曰 二 年 之 别 千 里 结 言 尔 何 敢 信 之 诚 也

3. 在张劭眼中,范式是怎样的一个人?(请用原文语

句回答)(3分)

/

/

巨卿信士,必不违约。

/

【参考译文】范式字巨卿,少年时在太学游学,与汝南的张劭成为好友。张劭字元伯。二人一起告假回乡里。范式对元伯说:“我两年之后应当回太学读书,将拜访你的父母。”于是共同约定日期,后来约定的日期将到,元伯把这件事详细地告诉给母亲,请母亲安排饭食来等候他。母亲说:“离别了两年,千里之外定下的约定,你凭什么相信他的诚意呢?”元伯说:“巨卿是守信的人,一定不会违约的。”母亲说:“如果这样,应该为你酿酒。”到了那个日子,巨卿果然到了,登上大厅拜访喝酒,十分尽兴之后告别了。

八、课外文言文阅读。(9分)

昔京师有琢冰为人物之形者,被以衣裳,缀以丹碧,神色如生,形制如真。京师天寒,置之堂背,逾日不变;变则修饰之。往观者日数百人皆叹其巧惊其神。

一日,语众曰:“孰能与我三斗粟,吾授之以吾技。”人无应者。乃问之曰:“子之技诚巧矣。子何不范金①琢玉,为夏、殷、周、汉之器,可以宝②而不坏?今乃琢冰为玩物,其形虽有,不日而化矣!吾甚惜事之技巧而非真③,心劳而无用,可以娱目前而不可以传之远也。”

(选自[清]唐甄《潜书》)

【注释】①范金:把金属浇在模子里。范:模子,用作动词。②宝:珍藏。③真:实际。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 被以衣裳(同“披”)

B. 置之堂背(安放)

C. 子之技诚巧矣(果真)

D. 子何不范金琢玉(为什么)

C 【解析】 C项中的“诚”是“确实、的确”的意思。

C

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

往 观 者 日 数 百 人 皆 叹 其 巧 惊 其 神

3. 文中有人认为琢冰者这种技艺“心劳而无用”,你赞成这种看法吗?为什么?(3分)

/

/

示例一:不赞成这种说法。因为这种技艺创造出来的冰雕作品,深受人们的喜爱,带给人们美的享受。

示例二:赞成这种说法。因为花了很大的工夫雕出的作品,却不能保存久远,白白地浪费人力和物力。

【参考译文】从前京师有个人将冰琢成人物形象,给它们披上衣裳,点缀上红绿色彩,神态栩栩如生,形体如同真人。京师天气寒冷,放到厅堂背阴处,过了一天也不会变;变了就修饰修饰它们。前往观看的人每天有数百,都感叹他的精巧,惊叹他的神功。

一天,他对众人说:“谁能给我三斗粟米,我教授他我的技艺。”没有人答应。就有人问他道:“您的技艺的确很巧啊。您为什么不铸金琢玉,做成夏、殷、周、汉朝的器具,可以珍藏还不会坏啊?现在竟琢冰成玩物,它们的形虽然很好,没几天就化啊!我很可惜你这做事的技巧却不实际,劳心而无用,可以娱乐一时却不能流传久远啊。”

九、课外文言文阅读。(9分)

初,晖①同县张堪素有名称②,尝于太学③见晖,甚重之,接以友道,乃把晖臂曰:“欲以妻子托朱生。”晖以堪先达④,举手未敢对,自后不复相见。堪卒晖闻其妻子贫困乃自往候视厚赈赡⑤之。晖少子怪而问曰:“大人不与堪为友,平生未曾相闻,子孙窃怪之。”晖曰:“堪尝有知己之言,吾以信于心也。”

(节选自《后汉书》)

【注释】①晖:朱晖,与张堪同为东汉人。②名称:名声,名望。③太学:汉朝设在京城的最高学府。④ 先达:指有道德、有学问的前辈。⑤赈赡:救济,周济。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 晖同县张堪素有名称(一向)

B. 乃把晖臂曰(握,持)

C. 举手未敢对(面对)

D. 子孙窃怪之(感到奇怪)

C 【解析】 C项中的“对”是“答复,回答”的意思。

C

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

堪 卒 晖 闻 其 妻 子 贫 困 乃 自 往 候 视 厚 赈 赡 之

3. 结合文中朱晖的言行说说他是个怎样的人。(3分)

/

/

朱晖是一个重信义(情义)的人,虽然口头上没有答应张堪的嘱托,却铭记在心,在张堪死后,还是帮助他的家人。

/

【参考译文】当初,与朱晖同县的张堪一直很有名气,曾经在太学见过朱晖,很器重他,把他当作朋友对待,就握着朱晖的手臂说:“我想把妻子儿女托付给朱先生。”朱晖认为张堪是前辈,只是拱手没有敢应承,从此两人再也没有见面。张堪死后,朱晖听说张堪的妻子儿女生活贫困,于是亲自前往问候探视,用丰厚的钱款周济他们。朱晖的小儿子觉得奇怪,问道:“父亲您和张堪不是朋友,平常也没有听你说起过,我们做子孙的私下里觉得很奇怪啊。”朱晖说:“张堪曾经对我说过知己的话,我铭记在心上了。”

十、课外文言文阅读。(9分)

吾昔少年时,所居书室前,有竹柏杂花,丛生满庭,众鸟巢其上。武阳君①恶杀生,儿童婢仆,皆不得捕取鸟雀。数年间,皆巢于低枝,其鷇②可俯而窥也。又有桐花凤四五百,翔集其间,此皆鸟羽毛至为珍异难见,而能驯扰,殊不畏人,闾里间见之,以为异事。此无他,不忮③之诚,信于异类也。有野老言:鸟雀巢去人太远,则其子有蛇、鼠、狐狸、鸱、鸢之扰。人既不杀则自近人者欲免此患也。由是观之,异时鸟雀巢不敢近人者,以人甚于蛇、鼠之类也。

(选自苏轼《东坡杂记》)

【注释】①武阳君:苏轼的母亲。②鷇(kòu):初生的小鸟。③忮(zhì):凶狠。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 信于异类也(诚实)

B. 去人太远(距离)

C. 翔集其间(群鸟停在树上)

D. 以人甚于蛇、鼠之类也(因为)

A 【解析】 A项中的“信”是“信任”的意思。

A

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

人 既 不 杀 则 自 近 人 者 欲 免 此 患 也

3. 选文最后一句“异时鸟雀巢不敢近人者,以人甚于蛇、鼠之类也”引发了你怎样的思考?(3分)

/

/

示例:人类不能以自然之长的居高心态来欺压其他动物,要与其他动物相互信任,和谐共处,不能以恶毒的方式或态度来伤害其他动物

【参考译文】我在少年的时候,所居住的书房前,种有翠竹松柏以及一些花草,郁郁葱葱地长满在庭院里,许多鸟在上面筑巢。我的母亲对杀生的行为很痛恨,嘱咐家里的小孩、奴婢及仆人,都不能捕捉鸟雀。几年的时间下来,鸟雀们都将巢建在花木的低枝上,鸟巢里孵的小鸟(人)低下头去都可以偷偷地看得到。还有一种叫桐花凤的鸟也有四五百只,飞翔栖止在院子里,这种鸟的羽毛是最为珍贵、很难得见得到的,但(这种鸟)却能很驯服不受干扰(地待在那儿),而且也不怕人。

乡村里的人见到这种现象,都认为是很奇怪的事情。(其实)这也没有什么其他的原因,不外乎是(主人)对待这些鸟雀的诚心,对待这些不同于人类的动物一直守信用的原因。有乡间老人说:“鸟雀的巢离人很远,就一定会有蛇、鼠、狐狸、鸱、鸢的骚扰,人既然不杀鸟雀,(它们)自然就亲近人,想免去这样的忧患。”由此来看,那时鸟雀的巢不敢靠近人,真是因为人比蛇鼠之类的更凶恶。

十一、 课外文言文阅读。(9分)

况①守时,府治②被火焚,文卷悉烬,遗火③者,一吏也。火熄,况守出坐砾④场上,呼吏痛杖一百,喝使归舍,亟⑤自草奏,一力归罪己躬,更不以累吏也。初吏自知当死况守叹曰此固太守事也小吏何足当哉!奏上,罪止罚俸。公之周旋⑥小吏如此,所以威行而无怨。使以今人处此,即自己之罪尚欲推之下人,况肯代人受过乎?公之品,于是不可及矣!

(节选自《智囊》)

【注释】①况:况钟,字伯律,江西靖安县人,时任苏州太守,明朝著名廉官。②府治:府衙。③遗火:因失职造成火灾。④砾:小石,碎石。⑤亟:急速,赶快。⑥周旋:这里是对待的意思。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 府治被火焚(介词,表被动)

B. 文卷悉烬(全,都)

C. 喝使归舍(屋舍)

D. 于是不可及矣(达到)

D 【解析】 D项中的“及”是“比得上”的意思。

D

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

初 吏 自 知 当 死 况 守 叹 曰 此 固 太 守 事 也 小 吏 何 足 当 哉

3. 选文结尾评论说“公之品,于是不可及矣”,况钟的“不可及”之“品”体现在哪里?请结合文章内容具体分析。(3分)

/

/

况钟的“不可及”之“品”体现在勇于担当、赏罚分明。他勇于担当,对小吏的过错,他在呈奏皇上时,自己承担了全部责任;他赏罚分明,小吏有过错他先是责罚了小吏,然后才在奏疏上替他承担责任。

/

【参考译文】况钟做太守时,府衙被火烧,文件书卷都烧成了灰烬,失职造成火灾的人是个小官员。火熄灭后,况钟出门坐在碎石场上,叫人狠狠杖打小官员百下,大声叫喊让他回到房舍中。(况钟)赶快亲自草拟奏折,尽全力把罪责归聚到自己身上,却不用罪责连累小官员,开始小官员自己知道将要承担死罪,况钟感叹说:“这本来就是太守该负的责任,一名小吏怎么能够承担呢!”况钟(将事情)上奏给皇上,论罪被罚没俸禄。况钟对待手下小官都如此(有担当),这就是他行事有威严却不遭人怨恨的原因。假如让如今的人处理这件事,原本是自己的罪过还想要推脱给手下的人,更何况愿意代替别人承担过错呢?况钟的品格,就是在这一点上让人望尘莫及啊!

十二、课外文言文阅读。(9分)

张元忭生而古貌魁然,稍长好读书。安人①怜之,戒无溺苦于学。公乃张灯幕中候母寝夜诵不令母知。总角时,岳岳②负意气,数矢口谈时政得失,人物臧否。太仆公③故抑之,不答也。会杨忠愍④谏死,公遥为诔⑤词,慷慨泣下沾衿。太仆公乃色喜,大奇之。……有异母弟二人,太仆公病以属公。公扮之,恩义隆备。居常饭脱粟,衣洗补,而贩施宗党若弗及。盖公行益,力追古人。

(节选自《续藏书》,有删减)

【注释】①安人:指张元忭之母。②岳岳:锋芒毕露的样子。③太仆公:张元忭的父亲张太仆。④杨忠愍(mǐn):明代大儒,谏臣。 ⑤诔(lěi):致悼词。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 稍长好读书(喜爱)

B. 太仆公故抑之(故意)

C. 大奇之(对……感到奇怪)

D. 居常饭脱粟(煮熟的谷类食物)

D 【解析】 D项中的“饭”是“吃,吃饭”的意思。

D

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

公 乃 张 灯 幕 中 候 母 寝 夜 诵 不 令 母 知

3. 联系文章说说张元忭身上体现出了儒者的哪些精神追求。(3分)

/

/

勤学多才;孝悌;朴实而仁爱。

/

【参考译文】张元忭生来相貌古朴,身材魁梧,渐渐长大后喜欢读书。安人(张公母亲)怜爱他,劝他不要沉溺于勤奋苦读(而不能自拔)。于是他在帐幕中点灯,等到母亲就寝后,读书到很晚,不让母亲知道。少年时,锋芒毕露,颇负意气,常常随口就谈论时政得失,人才优劣。张太仆故意挫败他的傲气,(常常对他的评论)置之不理(回答)。恰巧遇到(朝廷上)杨忠愍因为直言进谏而牺牲,张公远在家中为他写了悼词,慷慨陈词,泪流而下,沾湿了衣襟。

(见到此番景象)张太仆才面露喜色,对张公的表现大为惊奇。……张公有异母弟弟两人,张太仆病重时就嘱托张公照料他们。张公履行长兄为父的责任,对两个弟弟关心备至,恩义隆重。张公平常在家,常吃粗米饭,衣服洗洗补补(反复穿),然而其家中所买东西分给宗亲族人时,(分给自己的)远不及(分给)别人的。这是因为张公品性善良,德行赶得上古人。

十三、课外文言文阅读。(9分)

贞观元年,太宗尝从容言及隋亡之事,慨然叹曰:“姚思廉不惧兵刃,以明大节,求诸古人,亦何以加也!”思廉时在洛阳,因寄物三百段,并遗其书曰:“想卿忠节之风,故有斯赠。”初,大业末,思廉为隋代王侑①侍读,及义旗克京城时,代王府僚多骇散,唯思廉侍王,不离其侧。兵士将升殿,思廉厉声谓曰:“唐公②举义兵,本匡王室,卿等不宜无礼于王!”众服其言,于是稍却,布列阶下。须臾,高祖至,闻而义之,许其扶代王侑至顺阳阁下,思廉泣拜而去。见者咸叹曰忠烈之士仁者有勇此之谓乎。

(节选自《贞观政要》)

【注释】①代王侑(yòu):隋元德太子之子,炀帝十三年南巡,以侑留守长安,李渊攻克长安,立侑为帝。②唐公:唐高祖起初的封号。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 亦何以加也(益处)

B. 及义旗克京城时(攻克)

C. 思廉厉声谓曰(对……说)

D. 许其扶代王侑至顺阳阁下(答应)

A 【解析】 A项中的“加”是“超过”的意思。

A

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

见 者 咸 叹 曰 忠 烈 之 士 仁 者 有 勇 此 之 谓 乎

3. 细读文章内容,说说姚思廉的“忠烈”表现在哪些

方面。(3分)

/

/

①代王府僚多骇散,唯思廉侍王,不离其侧;②卿等不宜无礼于王;③许其扶代王侑至顺阳阁下,思廉拜泣而去。(用自己的话作答也可)

/

【参考译文】贞观元年,唐太宗曾经镇定地谈论到隋朝灭亡的事情,感慨叹息道:“姚思廉不顾及生命危亡,来表明臣子应有的节操,即使拿古人与他相比,也没有人能超过他!”当时姚思廉在洛阳,于是(太宗)寄给他三百段丝帛,并给他写了一封信说:“怀念你忠孝大节的风骨,因此有这些馈赠。”当初,隋朝末年时,姚思廉担任隋代王杨侑的侍读,到义军攻克京城时,代王府的幕僚大多受到惊吓逃散了,只有姚思廉侍奉代王,不离开他的身边。兵士要到殿上捉拿代王,

姚思廉严厉地对士兵说:“唐公发动合乎正义的兵变,本意在于匡复王室,你们不应该对代王无礼!”众人敬服他的言行,就稍稍退却,排列在殿堂的台阶下。不久,唐高祖来了,听了别人的讲述后认为他很忠义,答应他扶代王杨侑到顺阳阁,姚思廉哭泣着拜谢离开。看到这件事的人都感叹地说:“真是忠义刚烈的人啊,人们说仁义的人有勇气,说的正是他啊!”

十四、课外文言文阅读。(9分)

(长孙)道生廉约,身为三司,而衣不华饰,食不兼味。一熊皮郸泥,数十年不易,时人比之晏婴。第宅卑陋出镇后其子弟颇更修缮起堂庑。道生还,叹曰:“昔霍去病以匈奴未灭,无用家为。今强寇尚游魂漠北,吾岂可安坐华美也!”乃切责子弟,令毁宅。其恭慎如此。世祖世,所在著绩,每建大议,多合时机。为将有权略,善待士众。

(节选自《魏书·长孙道生传》)

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 数十年不易(改变,更换)

B. 时人比之晏婴(比较)

C. 道生还(回来)

D. 乃切责子弟(责备)

B 【解析】 B项中的“比”是“比作”的意思。

B

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

第 宅 卑 陋 出 镇 后 其 子 弟 颇 更 修 缮 起 堂 庑

3. 你如何看待长孙道生毁掉华宅这件事?请简述理由。(3分)

/

/

示例:长孙道生毁宅虽然体现出他清廉节俭的品质,但建好的房子再毁掉,却也是对资源的浪费。(言之有理即可)

/

【参考译文】长孙道生清廉节俭,身为三司,但所穿的衣服不华丽,所吃的东西也很简单。(用的)一副用熊皮做的马鞍,数十年不更换,当时的人把他比作晏婴。(道生的)住房低矮而简陋,出任做官以后,他的子弟们将他的住房全部修缮更新,并建起了堂庑。道生回来,感叹道:“从前霍去病认为匈奴没有消灭,要家做什么。现在强大的敌人还在北方边境游荡未平,我怎么可以安稳地坐在这样华美的房子里呢!”于是就把子弟们严厉地责备了一顿,并命令他们把所建的房屋毁掉。他就是如此恭敬谨慎。世祖的时候,他在所任职的地方都留下政绩,每当发表重大意见,多合乎时机。他任将领时有权力、有谋略,能够善待兵士。

十五、 课外文言文阅读。(9分)

欧阳文忠好推挽后学。王向少时为三班奉职,干当①滁州一镇,时文忠守滁州。有书生为学子不行束脩②,自往诣之,学子闭门不接。书生讼于向,向判其牒曰:“礼闻来学不闻往教先生既已自屈弟子宁不少高?盍二物③以收威,岂两辞而造狱?”书生不直向判,径持牒以见欧公。公一阅,大称其才,遂为之延誉奖进,成就美名,卒为闻人。

(节选自《梦溪笔谈》)

【注释】①干当:即勾当公事。“勾当”为管理之意。南宋人避高宗讳改为“干当”。②束脩(xiū):指交学费入学。③二物:指梗条(楸树条)、荆条,古时学塾用以处罚学生。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 书生不直向判(面对)

B. 公一阅(看)

C. 成就美名(美好的)

D. 卒为闻人(最终)

A 【解析】 A项中的“直”是“认为……公正”的意思。

A

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

礼 闻 来 学 不 闻 往 教 先 生 既 已 自 屈 弟 子 宁 不 少 高

3. 欧阳文忠公是个怎样的人?结合文章简要概括。

(3分)

/

/

喜欢提携好学的年轻人,他看到王向的判词很有才华,就为王向传扬声誉,鼓励他进取。

/

【参考译文】欧阳文忠公喜欢提携好学的年轻人。王向年轻时以三班奉职的衔名,管理滁州一个镇的公事,当时文忠公为滁州知州。有个教书的儒生因为学生没有交学费入学,就亲自到学生家教授,结果学生闭门不接纳。儒生就找王向递状子告这个学生,王向在他的状子上批写判词说:“自古礼数,只听说弟子来学,没听说先生往教。先生既然已经自己屈尊前往,弟子又怎能慢待师道呢?何不处罚学生来保持为师的威仪,为何要双方各执一词来打官司?”儒生认为王向的判决不公正,就直接拿着状子去找欧公。欧公一看(王向的判词),对他的才华大为称赞,于是为他传扬声誉,鼓励他进取,成就美好的名声,最终成为知名人士。

十六、课外文言文阅读。(9分)

四国①为一,将以攻秦。秦王召群臣宾客六十人而问焉,曰:“四国为一,将以图秦,寡人屈于内,而百姓靡于外,为之奈何?”群臣莫对。姚贾②对曰:“贾愿出使四国,必绝其谋,而安其兵。”乃资车百乘,金千斤,衣舞以其冠,带以其剑。姚贾辞行绝其谋止其兵与之为交以报秦。秦王大悦,贾封千户,以为上卿。

(节选自《战国策》)

【注释】①四国:指的是燕、赵、吴、楚四国。 ②姚贾:魏人,始皇时仕秦。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 将以攻秦(攻打) B. 将以图秦(图谋)

C. 必绝其谋(破坏) D. 乃资车百乘(这才)

D 【解析】 D项中的“乃”是“于是,就”的意思。

D

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

姚 贾 辞 行 绝 其 谋 止 其 兵 与 之 为 交 以 报 秦

3. 结合选文,分析姚贾的人物形象。(3分)

/

/

①勇敢。群臣莫对,但姚贾自告奋勇出使四国。②有智谋。姚贾出使四国,不但达到了制止四国攻秦的战略,而且还与四国建立了友好的外交关系。

/

【参考译文】燕、赵、吴、楚四国结成联盟,准备攻打秦国。秦王召集大臣和宾客共六十多人商议对策,(秦王)问道:“(当下)四国联合图谋秦国,而我国正当财力衰竭、战事失利之时,应该如何对敌?”大臣们都不知怎样回答。姚贾回答说:“臣愿意为大王出使四国,一定破坏他们的阴谋,阻止战事的发生。”(秦王很赞赏他的胆识和勇敢)于是拨给他战车百辆,黄金千斤,并让他穿戴起自己的衣冠,佩上自己的宝剑。(于是)姚贾辞别秦王,(遍访四国)。(姚贾此行)不但达到了制止四国攻秦的目的,而且还与四国建立了友好的外交关系。秦王十分高兴,马上封给他千户城邑,并任命他为上卿。

十七、 课外文言文阅读。(9分)

高凤字文通,南阳叶人也。少为书生家以农亩为业而专精诵读昼夜不息。妻尝之田,曝麦于庭,令凤护鸡。时天暴雨,而凤持竿诵经,不觉潦水流麦。妻还怪问,凤方悟之。其后遂为名儒,乃教授于西唐山中。凤年老,执志不倦,名声著闻。太守连召请,恐不得免,自言本巫①家,不应为吏,又诈与寡嫂讼田,遂不仕。建初中,将作大匠②任隗举凤直言,到公车③,托病逃归。推其财产,悉与孤兄子。隐身渔钓,终于家。

(节选自《高凤笃学》,有删节)

【注释】①巫:古代以求神、占卜为职业的人。②将作大匠:古代官职名称,主管土木工程。③公车:汉代官署名,这里指衙门。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 昼夜不息(休息)

B. 妻尝之田(曾经)

C. 乃教授于西唐山中(于是)

D. 将作大匠任隗举凤直言(检举)

D 【解析】 D项中的“举”是“推举,举荐”的意思。

D

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

少 为 书 生 家 以 农 亩 为 业 而 专 精 诵 读 昼 夜 不 息

3. 结合选文,说说高凤成为名儒的原因。(3分)

/

/

①高凤一心诵读,从白天到夜晚一直都不休息;②心无旁骛,专心读书;③虽然年老,但仍然执志不倦,努力学习。

/

【参考译文】高凤字文通,南阳叶人。年轻做学生时,家中以种田为业,而高凤专精诵读,从白天到夜晚一直都不休息。他的妻子曾经到田中(去劳动),晒了麦子在庭院,叫高凤护鸡。这时天下暴雨,而高凤手持竹竿,口诵经书,没有察觉到雨水流到麦子里。妻子回来感到奇怪,问他,他才觉悟。后来(高凤)就成了名儒,于是在西唐山中教授门徒。高凤年老时,坚持志向不知疲倦,名声传闻很远。太守连续召请,高凤恐怕避免不了,自称本是巫家,不应为吏,又假称与寡嫂为田产打官司,于是不出去做官。建初年间,主管土木工程的官员任隗因高凤直言敢谏而举荐他(做官),到了衙门,(高凤)托病逃回家。(他)推让自己的财产,全部送与兄长唯一的儿子。自己隐居渔钓,最终死在家中。

十八、 课外文言文阅读。(9分)

蛛语蚕曰:“尔饱食终日以至于老,口吐经纬,黄口灿然,固之自裹。蚕妇操汝入于沸汤,抽为长丝,乃丧厥躯。然其巧也,适以自杀,不亦愚乎!”蚕答蛛曰:“我固自杀。我所吐者,遂为文章,天子衮龙①,百官绂绣②,孰非我为?汝乃枵腹③而营口吐经纬织成网罗会伺其间蚊虻蜂蝶之见过者无不杀之,而以自饱。巧则巧矣,何其忍也!”蛛曰:“为人谋或为汝自谋,宁为我!”噫,世之为蚕不为蛛者寡矣夫!

(选自《雪涛小说》有删改)

【注释】①衮龙:龙袍。②绂绣:一种官员的礼服。③枵腹:空腹。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 我固自杀(固然) B. 遂为文章(最终)

C. 孰非我为(谁,哪个) D. 宁为我(难道)

D 【解析】 D项中的“宁”是“宁肯”的意思。

D

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

汝 乃 枵 腹 而 营 口 吐 经 纬 织 成 网 罗 会 伺 其 间 蚊 虻 蜂 蝶 之 见 过 者 无 不 杀 之

3. 结合选文,说说文中的蛛和蚕分别指的是哪一类人。(3分)

/

/

蛛指的是利己不利世,自私自利的人。蚕指的是利世不利己,舍身为人的人。

/

【参考译文】蜘蛛对蚕说:“你饱食终日一直到老,口中吐出纵横的蚕丝,嫩黄的嘴金光灿灿,把自己裹得紧紧的。蚕妇把你放到开水里,抽成长丝,于是你便丧失了性命。那么你巧妙的技艺,正好用来自杀,(这)不是太愚蠢了吗!”蚕回答蜘蛛说:“我固然是自杀。(但)我吐的东西,最终织成有华美花纹的绸缎,天子穿的龙袍,百官穿的礼服,哪个不是我(吐丝)做成的呢?你却空腹等待食物来养活自己的嘴,吐出纵横的丝织成罗网,在罗网里坐着窥视,蚊、虻、蜂、蝶经过没有不被杀死的,(然后)用它们来填饱自己(的肚子)。(你的)技巧高是高,(可是)多么残忍啊!”蜘蛛说:“替别人打算还是替自己打算,(我)宁肯为自己!”唉,世上愿意做蚕而不做蜘蛛的人是很少的呀!

第二节 课外文言文阅读

第二部分 阅读

真题再现

真 题

(2020)

(孔)祯,高宗时为苏州长史。曹王明为刺史,不循法度,祯每进谏。明曰:“寡人天子之弟,岂失于为王哉!”祯曰:“恩宠不可恃。大王不奉行国命恐今之荣位非大王所保独不见淮南之事乎?”明不悦。明左右有侵暴下人者,祯捕而杖杀之。明后果坐法,迁于黔中,谓人曰:“吾愧不用孔长史言,以及于此!”

(选自《旧唐书·文苑传》)

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 不循法度(遵照) B. 恩宠不可恃(倚仗)

C. 祯捕而杖杀之(用杖刑) D. 以及于此(比得上)

D(D项中的“及”是“达到(某种程度)”的意思,不是“比得上” )

D

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

大?王?不?奉?行?国?命?恐?今?之?荣?位?非?大?王?所?保?独?不?见?淮?南?之?事?乎

3. 结合选文,简要分析孔祯是个怎样的人。(3分)

/

/

/

孔祯是一个秉公执法的人,从他杖杀李明身边欺凌百姓的人可以看出;他是不畏强权,敢于进谏的人,从他多次劝谏高宗的弟弟李明可以看出。

译 文

孔祯,唐高宗时为苏州长史。曹王李明任州刺史,不遵守法令制度,孔祯常常进行规谏。李明说:“我是皇上的弟弟,哪里就会有失于为王呢!”孔祯说:“恩宠是不能依赖的,大王不奉行国法,恐怕今日的荣誉地位,不是大王所能保住的,难道没看到淮南王刘长的事吗?”李明听后不高兴。李明身边有人欺凌虐待老百姓,孔祯就把这些人抓起来杖打而死。李明后来果然获罪判刑,被贬谪到黔中(今湖南沅陵西),曾对人说:“我愧悔没有听我长史的话,以至于有这样的下场!”

真 题

(2019)

马援少时,以家用不足辞其兄况,欲就边郡田牧。况曰:“汝大才当晚成良工不示人以朴且从所好。”遂之北地田牧。常谓宾客曰:“丈夫为志,穷当益坚,老当益壮。”后有畜数千头,谷数万斛,既而叹曰:“凡殖财产,贵其能赈施也,否则守钱虏耳!”乃尽散于亲旧。闻隗嚣好士,往从之。嚣甚敬重,与决筹策。

(选自《资治通鉴》)

1.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )(3分)

A. 以家用不足辞其兄况/蒙辞以军中多务

B. 遂之北地田牧/能以径寸之木

C. 穷当益坚/益慕圣贤之道

D. 闻隗嚣好士,往从之/客从外来,与坐谈

C(A项,辞别/推脱;B项,到/的;C项,更加;D项,投奔/自)

C

2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)

汝 大 才 当 晚 成 良 工 不 示 人 以 朴 且 从 所 好

3. 结合选文,说说隗嚣为什么敬重马援。(3分)

/

/

/

因为马援志向坚定(或常常对宾客说“穷当益坚”等),赈施钱财(或分送财产给亲友故旧)。

译 文

马援年轻时,因家庭贫困,辞别哥哥马况,准备到边郡一带种田放牧,马况说:“你是大器晚成的人,能工巧匠不把没有加工的木材拿给人看。权且按照你自己的意愿,想干什么就干什么吧。”于是马援到北地种田放牧。他常对宾客们说:“大丈夫立志,穷困的时候应当更加坚定,年老的时候应当更加雄壮。”后来,他拥有数千头牲畜,数万斛粮食。不久又叹息说:“增长财富,可贵之处在于能够赈济施舍,否则的话,不过是守财奴罢了!”于是把全部家产分送给亲友故旧。得知隗嚣礼贤下士,就去投奔他。隗嚣十分敬重马援,让他参与筹划决策。

真 题

(2018)

初,敦①之举兵也,刘隗劝帝尽除诸王,王导率群从诣阙请罪,值顗②将入,导呼顗谓曰:“伯仁,以百口累卿!”顗直入不顾。既见帝言导忠诚申救甚至帝纳其言。及出,导犹在门。又呼顗。顗不与言。既出,又上表明导,言甚切至。敦既得志,问导曰:“周顗,戴若思南北之望,当昼三司,无所疑也”。导不答。敦曰:“若不尔,正当诛尔”。导又无言。导后科检中书故事,见顗表救己,殷勤款至。导执表流涕,悲不自胜。

(节选《晋书》有删改》)

【注释】①敦:王敦,王导的堂兄。②(yǐ):周顗,字伯仁。曾投奔王敦,与王导交好。

1.下列各项中,加点词语意思相同的一项是( )(3分)

A. 敦之举兵也/傅说举于版筑之间

B. 顗直入不顾/直截了当

C. 不与言/客从外来,与坐谈

D. 南北之望/望尘莫及

C(A项,兴,起/被举用;B项,径直/直接;C项,和;D项,有名望、威望的人/望见)

C

2. 请用三条“/”给文中画线句子断句。(3分)

既 见 帝 言 导 忠 诚 申 救 甚 至 帝 纳 其 言

3. 结合选文,说说王导为什么“悲不自胜”。(3分)

/

/

/

王导因为当年误以为周顗见死不救,在王敦要诛杀周顗时没有开口相救,后来才得知周顗尽力相救的真相,强烈的负罪感使他悲不自胜。

译 文

起初,王敦叛乱,刘隗劝晋元帝将王氏一族全部杀掉,王导带着家人到皇宫前请罪,恰好周顗将要进宫,王导对周顗大声说:“伯仁,我把全家人的性命托付给你了!”周顗径直走进宫去没有回头。(周顗)见了晋元帝后,陈述王导对朝廷的忠诚,竭力援救他们,晋元帝采纳了他的意见。等到周顗出来,王导仍在门口,又大声喊他,周顗还是不理睬。(周顗)出了皇宫,又给皇帝上书,表明王导的忠心,言辞非常恳切。王敦叛乱得逞,问王导说:“周顗、戴若思分别在南北极具名望,应当担任三公,毋庸置疑。”王导不回答。王敦说:“你不同意,那就杀了他。”王导又默不作声。王导后来整理中书省的旧文书时,发现周顗极力为自己辩白的奏章,言辞恳切。王导拿着奏章痛哭流涕,极度悲伤。

真 题

(2017)

狄武襄公青初以散直为延州指使。是时西边用兵,公以才勇知略,频立战功。常被发面铜具,驰突贼围,敌人畏慑,无敢当者。公识度宏远,士大夫翕然称之,而尤为韩魏公、范文正公所深知,称为国器。文正以《春秋》《汉书》授之曰:“将不知古今,匹夫之勇,不足尚也。”公于是博览书史,通究古今,已而立大功,登辅弼书史策配享宗庙为宋名将,天下称其贤。

(节选自《渑水燕谈录》)

1.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )(3分)

A. 是时西边用兵/当是时,妇手拍儿声

B. 常被发面铜具/能面刺寡人之过者,受上赏

C. 士大夫翕然称之/往来翕忽

D. 匹夫之勇,不足尚也/风力虽尚劲

A(A项,这时;B项,戴着/当面;C项,一致/轻快敏捷;D项,推崇/还)

A

2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)

登 辅 弼 书 史 策 配 享 宗 庙 为 宋 名 将

3. 结合选文,说说狄青为什么能够被天下称贤。(3分)

/

/

/

因为狄青作战骁勇(频立战功);博古通今(通究古今);辅佐朝政。

译 文

武襄公狄青,当初凭借侍从官的身份担任延州指使。这时西部边境正在打仗,武襄公因智勇双全且有谋略,屡次建立战功。(他)经常披散头发,戴着铜面具,飞奔着冲入敌阵,敌人畏惧,没有谁敢抵挡他。武襄公见识高远,气度宏大,士大夫一致称赞他,而且特别受韩魏公和范文正公赏识,被称为国器。范文正公把《春秋》《汉书》授给他说:“将领不了解古今,只是个有勇无谋的人,不值得推崇。”武襄公从此就广泛阅读经史,透彻地钻研古今变化,不久立了大功,登上辅佐大臣之位,记录在史册中,配享在宗庙里,成为宋代著名将领,天下人都称赞他贤能。

真 题

(2016)

亭林先生自少至老手不释书,出门则以一骡二马捆书自随。遇边塞亭障,呼老兵诣道边酒垆对坐痛饮咨其风土考其区域。若与平生所闻不合,发书详正,必无所疑乃已。马上无事,辄据鞍默诵诸经注疏。遇故友若不相识,或颠坠崖谷,亦无悔也。精勤至此,宜所诣渊涵博大,莫与抗衡与。

(节选自《清朝艺苑》)

1.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )(3分)

A. 手不释书/即书诗四句

B. 若与平生所闻不合/烨然若神人

C. 必无所疑乃已/惧其不已也

D. 辄据鞍默诵诸经注疏/孙权据有江东

C(A项,书籍/书写;B项,如果/像;C项,停止;D项,跨坐/占据)

C

2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)

呼 老 兵 诣 道 边 酒 垆 对 坐 痛 饮 咨 其 风 土 考 其 区 域

3. 根据选文,概括亭林先生“所诣渊涵博大”的原因。(3分)

/

/

/

勤奋好学;注重实地考察;治学严谨;学习专注。

译 文

顾炎武先生从少年到老年,手中时刻都不放下书本,出门在外就用一头骡子、两匹马捆绑书籍随身携带。遇到边关堡垒,就呼喊老兵去道边酒肆,与他一起痛快地喝酒,咨询当地的风土人情,考察当地的地理状况。如果这些情况与以前所听到的不一致,他就详细写下来,必定要没有疑问才作罢。骑在马上没有什么事情,就在马鞍上默诵诸经的注疏。遇到老朋友,他就好像不认识一样。即使跌倒坠入悬崖深谷,也不后悔。他对学问精心勤奋到如此程度,难怪他的学问博大精深,其他人无法与他抗衡!

备考指引

课标要求

阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品位。

考查内容

题量分值

近五年都是三小题,每小题3分,共9分。

题 型

文言词汇选择题;断句题;简答题。

考 点

字词理解(包括一词多义、词语释义等);断句;文意理解。

命题新动向

1. 题型的微小变化,如简答题改为文意综合理解选择题。

2. 大的变化可能是课内课外两篇文章对比阅读。

解题秘诀

一、 字词理解

(一)实词解释及辨析

1. 课内迁移法。先解释后面句子中加点实词的含义,然后将其含义代入前句中,看是否解释得通,如果句意通顺,便可“对号入座”,判断两者义项是否相同。如:2019广东9题C项“穷当益坚”中的“益”,可结合后句中《送东阳马生序》里的“益慕圣贤之道”中的“益”来解释,根据课内学过的知识,后句中的“益”翻译为“更加”,将其代入前句中,句意通顺,判断出两词义项相同。还有,课内学习了不少词类活用的例子,在解答时也可以用迁移法。

如:课文《桃花源记》中的“处处志之”的“志”是名词活用为动词,意为“做标记”。用此法可以来解释2020年广东9题C项“祯捕而杖杀之”中的“杖”,那么,就可以判断题干中“用杖刑”的解释是正确的,因此判断C项正确。

2. 古今对照法。即搜寻现代汉语词义,代入句中,确定是否合适,若不合适,分析是否有词义变化,是否存在古今异义的文言现象,再与后面实词含义相比对,判断两者义项是否相同。如:2020广东9题D项“以及于此”中的“及”,它在现代汉语里有“达到”“赶上”“比得上”“顾及”之意,这里将其一一代入,判断“达到”符合句意,而题干所给“比得上”不符合句意,由此判断D项不正确。

3. 语境推断法。即解释词语含义时,要紧扣上下文意思,结合句子语境推断理解,再与后面实词含义相比对,判断两者义项是否相同。如:2020广东9题B项“恩宠不可恃”中的“恃”,首先根据句式可知,“恃”在此是动词,结合上下文,该句出现在曹王李明辩称“寡人天子之弟,岂失于为王哉”之后,言外之意是“自己有所倚仗”,那么,可推断这里的“恃”是“倚仗”的意思。

4. 组词推断法。即将文言文中的词语进行组词,组成现代汉语中的词语,然后根据具体语境确定词语的含义,再与后面实词含义相比对,判断两者义项是否相同。

如:2020广东9题A项“不循法度”中的“循”,现代汉语可组词为“遵循”“因循”“循例”,这里可一一代入,判断“遵循”符合句意,由此可判断题干所给解释“遵照”是正确的。

(二)虚词解释及辨析

1. 句意分析法。根据句子的大意推断虚词在语境中的意义和用法,再与后面虚词含义相比对,判断两者义项是否相同。如:2019 广东9题B项“遂之北地田牧”中的“之”,句意为“于是去北地耕田放牧”,这里是将“之”翻译为“去,到,往”。

2. 代入检验法。课外文言文中的词语解释都能从课内找到相关的词语。因此在解答虚词题时,可回想与该句子一致的课内句子,然后代入检验,即可得出答案,再与后面虚词含义相比对,判断两者义项是否相同。如:2018广东9题C项“频不与言”中的“与”,可根据后句《邹忌讽齐王纳谏》中的“客从外来,与坐谈”翻译为“和,跟”,代入前句中,判断符合句意。

二、 文言断句

一般来说,文言断句应遵循两个原则:①人名、地名、物名之间不能断开;②表示一个完整概念的短语中间不能断开。文言断句可采用以下几种方法:

1. 理解文意来断句。断句前要多读原文,力求对原文内容有一个大致的了解,凭借语感将能断开的句子先断开,逐步缩小范围,然后再集中分析难断的部分。

2. 利用对话标志断句。常“曰”“云”“言”“道”为标志,表示两人对话,一般在第一次问答时写出人名,之后就只用“曰”而省略主语。遇到对话时,应根据上下文语境判断出问者、答者,据此断开。

3. 借助文言虚词断句。古人的文章没有标点符号,为了明辨句读,虚词就成了重要的标志。

(1)句首发语词:“其、盖、唯、惟、盍、夫、岂、斯、且、请、凡、且夫、至若、若夫、今夫”等前面可断句,而常用于句首的相对独立的叹词,如“嗟夫、嗟乎、呜呼”等,前后都可断句。

(2)句尾语气词:“也、焉、兮、耳、矣、哉、乎、而已、与(欤)、邪(耶)”等后面可断开。

(3)疑问语气词:“何、胡、安、曷、奚、盍、焉、孰、孰与、何如、奈何、如之何、若之何”等词或固定结构之后,一般可构成疑问句,只要贯通上下文意,即可断句。

(4)复句中的关联词:文言文中“故”字常领起推论句或结论句,“然而”领起转折句,根据这些特征可以断句,此外还有“岂、苟、虽、然、纵、纵使、向使、是故、是以、于是、无论、至若、而况、继而、然则、然后、虽然、假使、如使”等前面大多可以断句。

(5)句首的时间词:如“顷之、久之、未几、已而、既而、俄而、是时、后、昔者、乃今”等,也可以帮助断句。

4. 借助动词断句。文言句式中,主谓结构居多,但主语常常省略,关键是要抓住动词,以动词为中心,找前后结构关系,确定主干,从而断开句子。

5. 借助句式断句。

判断句式:……者……也,……者也。

反问句句:不亦……乎,何……为,岂……哉, 安……哉(也),孰与……乎。

被动句式:为……所,……为……。

其他固定句式:况……乎,奈……何,如(若)……何,得无(无乃)……乎,何以……为,与其……。

6. 利用对称句式断句。古文讲究整齐对称,行文中上下句常用相同的字数和相同的句式结构。

温馨提示:断句后,通读一遍,确保字句能讲得通,每一句话的内容都符合情理、符合逻辑。

三、 内容分析与理解

作答内容理解题时,无论是提取文章的基本内容还是概括事物特点等,都应该以理解文意为基础,分析时必须在整体把握和综合梳理的基础上进行。

1. 归纳内容要点的常用方法如下图:

2. 具体操作步骤:

(1)分析文段的特点,把握答题思路。看选文包含了几段,选文属于哪一类主题(写人、叙事、写景等)。如写人、叙事类文章的内容概括,主要把握“谁在干什么”;而写景类的文章则应把握景物的特点。

(2)分析题干,确定答题方向和答题要点。看题干要求概括的是某段还是整个选文内容,看题目是要求用原文作答还是需要自己概括,是否有字数要求等。

(3)根据分值,检验答案是否全面。

【典例精析】(2017广东11题)结合选文,说说狄青为什么能够被天下称贤。(3分)

【解题思路】选文最后一句话是“天下称其贤”,探究“狄青为什么能够被天下称贤”,要去前文中找原因。从句子“公以才勇知略,频立战功”提取第一个原因“频立战功”或“作战骁勇”;从“公于是博览书史,通究古今”提取第二个原因“通究古今”或“博古通今”;从“登辅弼/书吏策/配享宗庙/为宋名将”提取第三个原因“辅佐朝政”。将三点依次表述即可。

四、 阅读感悟与评价

(一)阅读感悟

1. 紧扣原文。在准确、深刻地理解原文的内容、主旨、情感的基础上,进行归纳总结。

2. 从标题或文中议论抒情句得出。如果阅读的选文有标题,要认真分析标题,往往标题就包含着重要信息。另外文中的议论抒情句往往也会揭示一些道理,可用自己的语言把这些道理说出来,即可得出答案。

3. 联系实际。谈感悟启示一定要联系文本和生活实际,才能言之有理有据。“生活实际”可以是自己个人实际,也可以是社会实际。

(二)阅读评价

评价题主要有两个设题方向,一是分析人物性格特点或品格特点,二是对人物的行为作出评价,可以从以下三方面入手:(1)抓住文中对人物语言、动作、神态、心理等的正面描写。(2)抓住周围人的反应等侧面描写。(3)采纳文中评价性的句子。

总之,要通过阅读弄清楚文中的人物究竟是怎样的人,作者对他的基本态度是什么,是肯定还是否定,是赞赏还是批评,然后再组织语言表达自己的看法。你的看法可以跟作者一致,也可以跟作者的看法不同,但要能自圆其说,言之有理。

【答题格式】人物定性(身份)+做了哪些事情+性格特征,然后根据要求组织语言表达:××是一个……的人,通过……(所做事情)表现了他……的性格(思想品质)。

注:答题时一定要符合题干所问,如要求用原句回答,或者是用成语回答以及根据文章内容分析作答,这些都是需要注意的地方。切勿天马行空,答非所问。

系统集训

一、课外文言文阅读。(9分)

齐大饥。黔敖①为食于路,以待饿者而食之。有饿者蒙袂②辑屦③,贸贸然而来。黔敖左奉食,右执饮,曰:“嗟!来食!”

扬其目而视之,曰:“予唯不食嗟来之食,以至于斯也!”

从而谢焉,终不食而死。

曾子闻之,曰:“微与其嗟也可去其谢也可食。”

【注释】①黔敖:人名。②袂:袖子。③屦(jù):麻鞋。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 以待饿者而食之(给……吃)

B. 贸贸然而来(……的样子)

C. 其嗟也,可去(离开)

D. 从而谢焉(推辞)

D 【解析】 “从而谢焉”的“谢”的意思是“道歉”。此句省略了主语——黔敖,因而容易造成误解。

D

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

微 与 其 嗟 也 可 去 其 谢 也 可 食

3. 从“施与者”的角度谈谈这个故事给我们的启示。(3分)

/

/

/

扶助别人要顾及对方的尊严,否则即便是做善事也不会被接受,甚至有可能给对方造成更大的伤害。

/

【参考译文】齐国发生了一次严重的饥荒。有一位名叫黔敖的贵族奴隶主在大路旁摆上一些食物,等着饿肚子的穷人经过,施舍给他们。一个饿得不成样子的人用袖子遮着脸,拖着一双破鞋子,摇摇晃晃地走过,黔敖看到后,便左手拿起食物,右手端起汤,傲慢地吆喝道:“喂!来吃吧!”

那个饿汉抬起头轻蔑地瞪了他一眼,说道:“我就是因为不吃这种‘嗟来之食’才饿成这个样子的。”

黔敖向他表达了歉意,但那个饿汉最终还是没吃而死了。

曾子听说了这件事,说:“恐怕不该这样吧!人家无礼呼唤时,当然可以拒绝,但他道歉之后,则可以去吃。”

二、课外文言文阅读。(9分)

管仲曰:“吾始困时尝与鲍叔贾①分财利多自与鲍叔不以我为贪,知我贫也。吾尝为鲍叔谋事而更穷困,鲍叔不以我为愚,知时有利不利也。吾尝三仕三见逐于君,鲍叔不以我为不肖,知我不遭时也。吾尝三战三走,鲍叔不以我怯,知我有老母也。公子纠败,召忽②死之,吾幽囚受辱,鲍叔不以我为无耻,知我不羞小节,而耻功名不显于天下也。生我者父母,知我者鲍子也。”

(节选自《史记·管晏列传》)

【注释】①贾(gǔ):做买卖。②召(shào)忽:齐人。与管仲一起事奉公子纠,公子纠被杀后召忽也自杀。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 吾始困时(贫困)

B. 吾尝为鲍叔谋事而更穷困(谋划)

C. 知时有利不利也(时间)

D. 吾尝三战三走(逃跑)

C 【解析】 “知时有利不利也”的“时”是“时机、时势”的意思。

C

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

吾 始 困 时 尝 与 鲍 叔 贾 分 财 利 多 自 与 鲍 叔 不 以 我 为 贪

3. 选文中的鲍叔是一个怎样的人?(3分)

/

/

/

鲍叔是一个轻利重才、知人识人的贤士。

【参考译文】管仲说:“我当初贫困时,曾经和鲍叔一起做生意,分红利时自己总是多要一些,鲍叔并不认为我贪财,而是知道我家里贫穷。我曾经替鲍叔谋划事情,却使他更加困顿不堪,陷于窘境,鲍叔不认为我愚笨,他知道时运有时顺利,有时不顺利。我曾经多次做官多次被国君驱逐,鲍叔不认为我不成器,他知道我没遇上好时机。我曾经多次打仗多次逃跑,鲍叔不认为我胆小,他知道我家里有老母需要赡养。公子纠失败,召忽认为屈辱而自杀,而我宁愿在牢中受到羞辱,鲍叔不认为我没有廉耻,知道我不因小的过失而感到羞愧,却以功名不显扬于天下而感到耻辱。生养我的是父母,真正了解我的是鲍叔啊。”

三、课外文言文阅读。(9分)

已立志为君子,自当从事于学。凡学之不勤,必其志之尚未笃也。从吾游者不以聪慧警捷为高而以勤确①谦抑为上。

诸生试观侪辈②之中,苟有虚而为盈,无而为有,讳己之不能,忌人之有善,自矜自是,大言欺人者,使其人资禀虽甚超迈,侪辈之中有弗疾恶之者乎?有弗鄙贱之者乎?彼固将以欺人,人果遂为所欺?有弗窃笑之者乎?苟有谦默自持,无能自处③,笃志力行,勤学好问,称人之善而咎已之失,从人之长而明己之短,忠信乐易④,表里一致者,使其人资禀虽甚鲁钝,侪辈之中有弗称慕之者乎?

彼固以无能自处而不求上人,人果遂以彼为无能?

诸生观此,亦可以知所从事于学矣。

(选自《王文成公全书》)

【注释】①确:确实,踏实。②侪(chái)辈:同来。 ③无能自处:以没有能力的态度自处。④乐易:乐观和蔼,平易近人。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 有弗鄙贱之者乎(身份低微)

B. 彼固将以欺人(固然)

C. 苟有虚而为盈(满)

D. 有弗窃笑之者乎(偷偷地)

A 【解析】 “有弗鄙贱之者乎”的“鄙”是“轻视,看不起”的意思。

A

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

从 吾 游 者 不 以 聪 慧 警 捷 为 高 而 以 勤 确 谦 抑 为 上

3. 选文使用的论证方法是什么?论证了什么道理?

(3分)

/

/

选文主要运用对比论证的方法,表明了作者对求学的态度:志向坚定、勤劳踏实、谦虚自处 。

【参考译文】已经立志做君子,自然应该努力求学问。凡是学得不够勤快的人,一定是因为他所立的志还不够坚定。跟着我求学的人,我不会把天资聪明当作上选,我反而是把勤劳踏实谦虚自处作为首要条件。

各位同学试看你们同辈之中:如果有肚子里明明空空的,却假装很充盈;明明是没学问,却假装很有学问,隐藏自己的短处、妒忌别人的长处,自我炫耀、自以为是,说大话来欺骗别人这样的人,就算他天资很高超,同学们不会讨厌他吗?不会轻视他吗?他就算用那种方式来欺骗别人,别人就真的会被他所欺骗吗?会有人不在背后偷偷地嘲笑他吗?

如果有人以谦虚缄默自我要求,以没有能力的态度自处,志向高远又努力实践,勤奋向学又喜好提问、称赞他人的优点,责怪自己的缺点;跟从他人的长处,揭明自己的短处;忠诚信实、和乐平易,外在跟内在完全相同,就算这个人天资愚钝,我们这些人有不称赞仰慕他的吗?就算他自居无能,而不求超越别人,别人就真的会以为他无能吗?有人不敬重他吗?

各位同学看看这两种人,就知道要用什么样的态度求学了。

四、课外文言文阅读。(9分)

沈宣词尝为丽水令,自言家大梁①时,厩常列骏马数十,而意常不足。咸通六年,客有马求售,洁白而毛鬣类朱,甚异之,酬以五十万,客许而直未及给,遽为将校王公遂所买。他日谒公遂问向时马,公遂曰:“竟未尝乘。”因引出,至则奋眄②,殆不可跨,公遂怒捶之,又仆,度终不可禁。翌日,令诸子乘之,亦如是;诸仆乘,亦如是。因求前所直售宣词。宣词得之,复如是。会魏帅李公蔚市贡马③,前后至者皆不可。公阅马,一阅遂售之。后入飞龙④,上最爱宠,为当时名马。

(选自《唐语林》)

【注释】①大梁:今河南开封,古时称大梁。②奋眄:举头斜视,不驯服的样子。③贡马:向皇帝进贡的马。④飞龙:指皇家。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 而意常不足(值得)

B. 度终不可禁(揣测)

C. 亦如是(这样)

D. 会魏帅李公蔚市贡马(买)

A 【解析】 “而意常不足”的“足”是“足够、充足”的意思。

A

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

他 日 谒 公 遂 问 向 时 马

3. 韩愈的《马说》深刻阐述了千里马被埋没的原因:策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意。联系《马说》,结合选文,简述王公遂不能让所买之马成为“名马”的原因。(3分)

/

/

韩愈的《马说》告诫世人,要发掘良马潜能,首先要深谙马的习性,懂得如何驾驭,但王公遂买马后一直“未尝乘”,在骑马失败后,还“怒捶之”,最后转手卖了,可见他不懂策马之道,更没有能力发掘良马潜能,使其成为名马。

【参考译文】沈宣词曾经是丽水县令,他常说家在大梁的时候,家中马厩里曾经有骏马几十匹,然而中意的却很少。咸通六年,门客有马要出售,此马通体雪白,但是颈上的鬣毛却有点近似红色,十分奇异。于是沈宣词答应给门客五十万钱作酬劳,门客答应卖给他,但是(沈宣词)还没来得及给钱,马就被将校王公遂买走了。过了几天,沈宣词去拜见公遂,问起当时那匹马,公遂说:“我竟然还没有骑过呢。”于是将马牵出,马懒懒地站在原地,不肯移动,公遂生气地去捶马,

又让马去驾车,公遂觉得这样也不行,于是就将马关了起来。第二天,叫几个孩子去骑这匹马,还是像昨天一样,让家仆去骑,也是一样。于是以原来买这马时的价钱将马卖给了沈宣词,宣词得到马以后,情况也和公遂一样。恰好魏帅李公蔚在街市买贡马,前后来的马都不合心意。李公蔚看到这匹马,第一眼就相中了,把它买了下来。后来这匹马进了飞龙厩,是皇上最喜爱的马,成了当时的名马。

五、课外文言文阅读。(9分)

元和十年,例移①为柳州刺史。时郎州司马刘禹锡得播州②刺史,制书下,宗元谓所亲曰:“禹锡有母年高,今为郡蛮方,西南绝域,往复万里,如何与母偕行。如母子异方,便为永诀。吾与禹锡执友,何忍见其若是?”即草奏章,请以柳州授禹锡,自往播。裴度亦奏其事,禹锡终易连州。

柳州土俗,以男女质③钱,过期则没④入钱主,宗元革其乡法。其以没者,乃出私钱赎之,归其父母。江岭间为进士者不远千里随宗元师法凡经其门必为名士。元和十四年十月五日卒,时年四十七。

观察使裴行立为营护⑤其丧及妻子还于京师,时人义之。

(选自《旧唐书·柳宗元传》,有删改)

【注释】①例移:古代官员按惯例调任。②播州:今贵州遵义,当时为偏远荒凉的地方。③质:抵押。④没:没收。⑤营护:料理,护送。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 宗元谓所亲曰(对……说)

B. 请以柳州授禹锡(把)

C. 禹锡终易连州(改授)

D. 观察使裴行立为营护其丧及妻子还于京师(男子的正式配偶)

D 【解析】 D项中的“妻子”古义是“妻子儿女”,今义为“男子的正式配偶”。

D

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

江 岭 间 为 进 士 者 不 远 千 里 随 宗 元 师 法 凡 经 其 门 必 为 名 士

3. 选文体现了柳宗元为友、为官、为师三个方面什么样的特点?试用自己的话概括。(3分)

/

/

为友:为朋友着想,无私帮助朋友。为官:为老百姓着想,替老百姓办实事。为师:水平高,指导有方。

/

【参考译文】元和十年(815),(柳宗元)按旧例被调任柳州(今属广西)刺史。那时朗州司马刘禹锡被调任播州刺史,诏书下达时,柳宗元同自己亲近的人说:“刘禹锡有老母,年龄已大,如今他要到蛮方远郡去做刺史,在西南绝域的地方,来回有上万里的路程,哪能让他和老母一起去?如果(母亲不去,)母子各在一方,这便成永别。我和禹锡是好朋友,哪能忍心看他们母子这样呢?”于是立刻起草奏章,请求把柳州授给刘禹锡,自己却到播州上任。恰巧裴度也奏请照顾刘禹锡母子,所以刘禹锡最终改授连州(今广东连州市)刺史。

柳州风俗,用男或女作为抵押去借钱;如果过期没还钱,人质便被钱主所没收。柳宗元到了柳州,便改革掉这种风俗。对那些已经被钱主没收的男女,柳宗元自己出私钱将他们卖回,归还给他们的父母。长江至岭南之间,凡是想考进士的人都不远万里来跟随柳宗元,拜他为师;凡是经柳宗元指点过的人,一定会成为名士。元和十四年(819)十月五日(柳宗元)去世,终年四十七岁。观察使裴行立帮柳宗元办理丧事,并护送他的妻子和儿女返回京师,当时的人都赞扬他很有义气。

六、课外文言文阅读。(9分)

张释之字季,南阳堵阳人也。文帝拜释之为廷尉。顷之,上行出中渭桥有农人从桥下走乘舆马惊。于是使骑捕之,属廷尉。释之治问。农人曰:“县人来,闻跸①,匿桥下。久,以为行过,既出,见车骑,即走耳。”释之奏当:“此人犯跸,当罚金。”上怒曰:“此人亲惊吾马,马赖柔和,令它马,固不败伤我乎?而延尉乃当之罚金!”释之曰:“法者,天子所与天下公共也。今法如是,更重之,是法不信于民也。且方其时,上使使诛之则已。今已下廷尉,廷尉,天下之平也,若倾,天下用法皆为之轻重,民安所厝其手足?唯陛下察之。”上良久曰:“廷尉当是也。”

(选自《汉书》,略有删改)

【注释】①跸:帝王出行,沿途要警戒清道,禁止他人通行。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 拜释之为廷尉(任命)

B. 使骑捕之,属廷尉(归属)

C. 此人亲惊吾马(使……受惊)

D. 民安所厝其手足(放置)

B 【解析】 B项中的“属”是“委托、交付”的意思。

B

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

上 行 出 中 渭 桥 有 农 人 从 桥 下 走 乘 舆 马 惊

3. 你认为文帝和张释之是怎样的人?请用自己的语言加

以概括。(3分)

/

/

文帝善于纳谏,有错能改。张释之刚正不阿,敢于谏言;秉公执法,依法办事。

【参考译文】张释之,字季,南阳堵阳人。文帝授予张释之廷尉的官。一次文帝出行经过中渭桥,有个人从桥下跑出来。使文帝马车的马受到了惊吓。于是命令骑士捉住他,把他交给了延尉张释之。张释之审问他。那人回答说:“我是县城里的人,听到警跸的声音,就躲到桥下去了。过了很久,以为皇上已经走了,就跑出来,哪知正好碰到皇上的车马,所以吓得赶快跑了。”张释之回奏文帝说:“这个人没有遵守警跸而犯法,应当判他罚金。”文帝发怒说:“这个人惊吓了我的马,幸亏马性情柔顺,若换了其他马,岂不使我受伤?可是你却只判处他罚金!”

张释之说:“法律是皇上和天下人应共同遵守的,这件事按法律应当如此;改变法律并加重处罚,这会让老百姓对法律产生不信任感。而且当事件发生之时,皇上立刻叫人把他杀了也就罢了,现在既然交付廷尉来审理,廷尉是天下执法的标准,一旦执法有所偏差,就会使全天下执法的人都因此任意减轻或加重,将来老百姓也不知道怎样做才是对的,希望陛下仔细考虑。”文帝过了很久才说:“你的判决是正确的。”

七、课外文言文阅读。(9分)

范式字巨卿,少游学于太学①,与汝南②张劭(shào)为友。劭字元伯。二人并告③归乡里。式谓元伯曰:“后二年当还,将过④尊亲。”乃共克⑤期日。后期方至,元伯具以白⑥母,请设馔⑦以候之。母曰二年之别千里结言尔何敢信之诚也?对曰:“巨卿信士,必不违约。”母曰:“若然,当为尔酿酒。”至其日,巨卿果到,升堂⑧拜饮,尽欢而别。

(选自范晔《后汉书》,有删改)

【注释】①太学:京城最高学府。②汝南:古地名,今河南境内。 ③告:告假。④过:拜访。⑤克:约定。⑥白:告诉。⑦馔(zhuàn):饭食。 ⑧升堂:登上大厅。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 式谓元伯曰(对……说)

B. 乃共克期日(于是,就)

C. 必不违约(一定)

D. 若然,当为尔酿酒(语气词,表肯定)

D 【解析】 D项中的“然”是“这样”的意思。

D

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

母 曰 二 年 之 别 千 里 结 言 尔 何 敢 信 之 诚 也

3. 在张劭眼中,范式是怎样的一个人?(请用原文语

句回答)(3分)

/

/

巨卿信士,必不违约。

/

【参考译文】范式字巨卿,少年时在太学游学,与汝南的张劭成为好友。张劭字元伯。二人一起告假回乡里。范式对元伯说:“我两年之后应当回太学读书,将拜访你的父母。”于是共同约定日期,后来约定的日期将到,元伯把这件事详细地告诉给母亲,请母亲安排饭食来等候他。母亲说:“离别了两年,千里之外定下的约定,你凭什么相信他的诚意呢?”元伯说:“巨卿是守信的人,一定不会违约的。”母亲说:“如果这样,应该为你酿酒。”到了那个日子,巨卿果然到了,登上大厅拜访喝酒,十分尽兴之后告别了。

八、课外文言文阅读。(9分)

昔京师有琢冰为人物之形者,被以衣裳,缀以丹碧,神色如生,形制如真。京师天寒,置之堂背,逾日不变;变则修饰之。往观者日数百人皆叹其巧惊其神。

一日,语众曰:“孰能与我三斗粟,吾授之以吾技。”人无应者。乃问之曰:“子之技诚巧矣。子何不范金①琢玉,为夏、殷、周、汉之器,可以宝②而不坏?今乃琢冰为玩物,其形虽有,不日而化矣!吾甚惜事之技巧而非真③,心劳而无用,可以娱目前而不可以传之远也。”

(选自[清]唐甄《潜书》)

【注释】①范金:把金属浇在模子里。范:模子,用作动词。②宝:珍藏。③真:实际。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 被以衣裳(同“披”)

B. 置之堂背(安放)

C. 子之技诚巧矣(果真)

D. 子何不范金琢玉(为什么)

C 【解析】 C项中的“诚”是“确实、的确”的意思。

C

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

往 观 者 日 数 百 人 皆 叹 其 巧 惊 其 神

3. 文中有人认为琢冰者这种技艺“心劳而无用”,你赞成这种看法吗?为什么?(3分)

/

/

示例一:不赞成这种说法。因为这种技艺创造出来的冰雕作品,深受人们的喜爱,带给人们美的享受。

示例二:赞成这种说法。因为花了很大的工夫雕出的作品,却不能保存久远,白白地浪费人力和物力。

【参考译文】从前京师有个人将冰琢成人物形象,给它们披上衣裳,点缀上红绿色彩,神态栩栩如生,形体如同真人。京师天气寒冷,放到厅堂背阴处,过了一天也不会变;变了就修饰修饰它们。前往观看的人每天有数百,都感叹他的精巧,惊叹他的神功。

一天,他对众人说:“谁能给我三斗粟米,我教授他我的技艺。”没有人答应。就有人问他道:“您的技艺的确很巧啊。您为什么不铸金琢玉,做成夏、殷、周、汉朝的器具,可以珍藏还不会坏啊?现在竟琢冰成玩物,它们的形虽然很好,没几天就化啊!我很可惜你这做事的技巧却不实际,劳心而无用,可以娱乐一时却不能流传久远啊。”

九、课外文言文阅读。(9分)

初,晖①同县张堪素有名称②,尝于太学③见晖,甚重之,接以友道,乃把晖臂曰:“欲以妻子托朱生。”晖以堪先达④,举手未敢对,自后不复相见。堪卒晖闻其妻子贫困乃自往候视厚赈赡⑤之。晖少子怪而问曰:“大人不与堪为友,平生未曾相闻,子孙窃怪之。”晖曰:“堪尝有知己之言,吾以信于心也。”

(节选自《后汉书》)

【注释】①晖:朱晖,与张堪同为东汉人。②名称:名声,名望。③太学:汉朝设在京城的最高学府。④ 先达:指有道德、有学问的前辈。⑤赈赡:救济,周济。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 晖同县张堪素有名称(一向)

B. 乃把晖臂曰(握,持)

C. 举手未敢对(面对)

D. 子孙窃怪之(感到奇怪)

C 【解析】 C项中的“对”是“答复,回答”的意思。

C

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

堪 卒 晖 闻 其 妻 子 贫 困 乃 自 往 候 视 厚 赈 赡 之

3. 结合文中朱晖的言行说说他是个怎样的人。(3分)

/

/

朱晖是一个重信义(情义)的人,虽然口头上没有答应张堪的嘱托,却铭记在心,在张堪死后,还是帮助他的家人。

/

【参考译文】当初,与朱晖同县的张堪一直很有名气,曾经在太学见过朱晖,很器重他,把他当作朋友对待,就握着朱晖的手臂说:“我想把妻子儿女托付给朱先生。”朱晖认为张堪是前辈,只是拱手没有敢应承,从此两人再也没有见面。张堪死后,朱晖听说张堪的妻子儿女生活贫困,于是亲自前往问候探视,用丰厚的钱款周济他们。朱晖的小儿子觉得奇怪,问道:“父亲您和张堪不是朋友,平常也没有听你说起过,我们做子孙的私下里觉得很奇怪啊。”朱晖说:“张堪曾经对我说过知己的话,我铭记在心上了。”

十、课外文言文阅读。(9分)

吾昔少年时,所居书室前,有竹柏杂花,丛生满庭,众鸟巢其上。武阳君①恶杀生,儿童婢仆,皆不得捕取鸟雀。数年间,皆巢于低枝,其鷇②可俯而窥也。又有桐花凤四五百,翔集其间,此皆鸟羽毛至为珍异难见,而能驯扰,殊不畏人,闾里间见之,以为异事。此无他,不忮③之诚,信于异类也。有野老言:鸟雀巢去人太远,则其子有蛇、鼠、狐狸、鸱、鸢之扰。人既不杀则自近人者欲免此患也。由是观之,异时鸟雀巢不敢近人者,以人甚于蛇、鼠之类也。

(选自苏轼《东坡杂记》)

【注释】①武阳君:苏轼的母亲。②鷇(kòu):初生的小鸟。③忮(zhì):凶狠。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 信于异类也(诚实)

B. 去人太远(距离)

C. 翔集其间(群鸟停在树上)

D. 以人甚于蛇、鼠之类也(因为)

A 【解析】 A项中的“信”是“信任”的意思。

A

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

人 既 不 杀 则 自 近 人 者 欲 免 此 患 也

3. 选文最后一句“异时鸟雀巢不敢近人者,以人甚于蛇、鼠之类也”引发了你怎样的思考?(3分)

/

/

示例:人类不能以自然之长的居高心态来欺压其他动物,要与其他动物相互信任,和谐共处,不能以恶毒的方式或态度来伤害其他动物

【参考译文】我在少年的时候,所居住的书房前,种有翠竹松柏以及一些花草,郁郁葱葱地长满在庭院里,许多鸟在上面筑巢。我的母亲对杀生的行为很痛恨,嘱咐家里的小孩、奴婢及仆人,都不能捕捉鸟雀。几年的时间下来,鸟雀们都将巢建在花木的低枝上,鸟巢里孵的小鸟(人)低下头去都可以偷偷地看得到。还有一种叫桐花凤的鸟也有四五百只,飞翔栖止在院子里,这种鸟的羽毛是最为珍贵、很难得见得到的,但(这种鸟)却能很驯服不受干扰(地待在那儿),而且也不怕人。

乡村里的人见到这种现象,都认为是很奇怪的事情。(其实)这也没有什么其他的原因,不外乎是(主人)对待这些鸟雀的诚心,对待这些不同于人类的动物一直守信用的原因。有乡间老人说:“鸟雀的巢离人很远,就一定会有蛇、鼠、狐狸、鸱、鸢的骚扰,人既然不杀鸟雀,(它们)自然就亲近人,想免去这样的忧患。”由此来看,那时鸟雀的巢不敢靠近人,真是因为人比蛇鼠之类的更凶恶。

十一、 课外文言文阅读。(9分)

况①守时,府治②被火焚,文卷悉烬,遗火③者,一吏也。火熄,况守出坐砾④场上,呼吏痛杖一百,喝使归舍,亟⑤自草奏,一力归罪己躬,更不以累吏也。初吏自知当死况守叹曰此固太守事也小吏何足当哉!奏上,罪止罚俸。公之周旋⑥小吏如此,所以威行而无怨。使以今人处此,即自己之罪尚欲推之下人,况肯代人受过乎?公之品,于是不可及矣!

(节选自《智囊》)

【注释】①况:况钟,字伯律,江西靖安县人,时任苏州太守,明朝著名廉官。②府治:府衙。③遗火:因失职造成火灾。④砾:小石,碎石。⑤亟:急速,赶快。⑥周旋:这里是对待的意思。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 府治被火焚(介词,表被动)

B. 文卷悉烬(全,都)

C. 喝使归舍(屋舍)

D. 于是不可及矣(达到)

D 【解析】 D项中的“及”是“比得上”的意思。

D

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

初 吏 自 知 当 死 况 守 叹 曰 此 固 太 守 事 也 小 吏 何 足 当 哉

3. 选文结尾评论说“公之品,于是不可及矣”,况钟的“不可及”之“品”体现在哪里?请结合文章内容具体分析。(3分)

/

/

况钟的“不可及”之“品”体现在勇于担当、赏罚分明。他勇于担当,对小吏的过错,他在呈奏皇上时,自己承担了全部责任;他赏罚分明,小吏有过错他先是责罚了小吏,然后才在奏疏上替他承担责任。

/

【参考译文】况钟做太守时,府衙被火烧,文件书卷都烧成了灰烬,失职造成火灾的人是个小官员。火熄灭后,况钟出门坐在碎石场上,叫人狠狠杖打小官员百下,大声叫喊让他回到房舍中。(况钟)赶快亲自草拟奏折,尽全力把罪责归聚到自己身上,却不用罪责连累小官员,开始小官员自己知道将要承担死罪,况钟感叹说:“这本来就是太守该负的责任,一名小吏怎么能够承担呢!”况钟(将事情)上奏给皇上,论罪被罚没俸禄。况钟对待手下小官都如此(有担当),这就是他行事有威严却不遭人怨恨的原因。假如让如今的人处理这件事,原本是自己的罪过还想要推脱给手下的人,更何况愿意代替别人承担过错呢?况钟的品格,就是在这一点上让人望尘莫及啊!

十二、课外文言文阅读。(9分)

张元忭生而古貌魁然,稍长好读书。安人①怜之,戒无溺苦于学。公乃张灯幕中候母寝夜诵不令母知。总角时,岳岳②负意气,数矢口谈时政得失,人物臧否。太仆公③故抑之,不答也。会杨忠愍④谏死,公遥为诔⑤词,慷慨泣下沾衿。太仆公乃色喜,大奇之。……有异母弟二人,太仆公病以属公。公扮之,恩义隆备。居常饭脱粟,衣洗补,而贩施宗党若弗及。盖公行益,力追古人。

(节选自《续藏书》,有删减)

【注释】①安人:指张元忭之母。②岳岳:锋芒毕露的样子。③太仆公:张元忭的父亲张太仆。④杨忠愍(mǐn):明代大儒,谏臣。 ⑤诔(lěi):致悼词。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 稍长好读书(喜爱)

B. 太仆公故抑之(故意)

C. 大奇之(对……感到奇怪)

D. 居常饭脱粟(煮熟的谷类食物)

D 【解析】 D项中的“饭”是“吃,吃饭”的意思。

D

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

公 乃 张 灯 幕 中 候 母 寝 夜 诵 不 令 母 知

3. 联系文章说说张元忭身上体现出了儒者的哪些精神追求。(3分)

/

/

勤学多才;孝悌;朴实而仁爱。

/

【参考译文】张元忭生来相貌古朴,身材魁梧,渐渐长大后喜欢读书。安人(张公母亲)怜爱他,劝他不要沉溺于勤奋苦读(而不能自拔)。于是他在帐幕中点灯,等到母亲就寝后,读书到很晚,不让母亲知道。少年时,锋芒毕露,颇负意气,常常随口就谈论时政得失,人才优劣。张太仆故意挫败他的傲气,(常常对他的评论)置之不理(回答)。恰巧遇到(朝廷上)杨忠愍因为直言进谏而牺牲,张公远在家中为他写了悼词,慷慨陈词,泪流而下,沾湿了衣襟。

(见到此番景象)张太仆才面露喜色,对张公的表现大为惊奇。……张公有异母弟弟两人,张太仆病重时就嘱托张公照料他们。张公履行长兄为父的责任,对两个弟弟关心备至,恩义隆重。张公平常在家,常吃粗米饭,衣服洗洗补补(反复穿),然而其家中所买东西分给宗亲族人时,(分给自己的)远不及(分给)别人的。这是因为张公品性善良,德行赶得上古人。

十三、课外文言文阅读。(9分)

贞观元年,太宗尝从容言及隋亡之事,慨然叹曰:“姚思廉不惧兵刃,以明大节,求诸古人,亦何以加也!”思廉时在洛阳,因寄物三百段,并遗其书曰:“想卿忠节之风,故有斯赠。”初,大业末,思廉为隋代王侑①侍读,及义旗克京城时,代王府僚多骇散,唯思廉侍王,不离其侧。兵士将升殿,思廉厉声谓曰:“唐公②举义兵,本匡王室,卿等不宜无礼于王!”众服其言,于是稍却,布列阶下。须臾,高祖至,闻而义之,许其扶代王侑至顺阳阁下,思廉泣拜而去。见者咸叹曰忠烈之士仁者有勇此之谓乎。

(节选自《贞观政要》)

【注释】①代王侑(yòu):隋元德太子之子,炀帝十三年南巡,以侑留守长安,李渊攻克长安,立侑为帝。②唐公:唐高祖起初的封号。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 亦何以加也(益处)

B. 及义旗克京城时(攻克)

C. 思廉厉声谓曰(对……说)

D. 许其扶代王侑至顺阳阁下(答应)

A 【解析】 A项中的“加”是“超过”的意思。

A

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

见 者 咸 叹 曰 忠 烈 之 士 仁 者 有 勇 此 之 谓 乎

3. 细读文章内容,说说姚思廉的“忠烈”表现在哪些

方面。(3分)

/

/

①代王府僚多骇散,唯思廉侍王,不离其侧;②卿等不宜无礼于王;③许其扶代王侑至顺阳阁下,思廉拜泣而去。(用自己的话作答也可)

/

【参考译文】贞观元年,唐太宗曾经镇定地谈论到隋朝灭亡的事情,感慨叹息道:“姚思廉不顾及生命危亡,来表明臣子应有的节操,即使拿古人与他相比,也没有人能超过他!”当时姚思廉在洛阳,于是(太宗)寄给他三百段丝帛,并给他写了一封信说:“怀念你忠孝大节的风骨,因此有这些馈赠。”当初,隋朝末年时,姚思廉担任隋代王杨侑的侍读,到义军攻克京城时,代王府的幕僚大多受到惊吓逃散了,只有姚思廉侍奉代王,不离开他的身边。兵士要到殿上捉拿代王,

姚思廉严厉地对士兵说:“唐公发动合乎正义的兵变,本意在于匡复王室,你们不应该对代王无礼!”众人敬服他的言行,就稍稍退却,排列在殿堂的台阶下。不久,唐高祖来了,听了别人的讲述后认为他很忠义,答应他扶代王杨侑到顺阳阁,姚思廉哭泣着拜谢离开。看到这件事的人都感叹地说:“真是忠义刚烈的人啊,人们说仁义的人有勇气,说的正是他啊!”

十四、课外文言文阅读。(9分)

(长孙)道生廉约,身为三司,而衣不华饰,食不兼味。一熊皮郸泥,数十年不易,时人比之晏婴。第宅卑陋出镇后其子弟颇更修缮起堂庑。道生还,叹曰:“昔霍去病以匈奴未灭,无用家为。今强寇尚游魂漠北,吾岂可安坐华美也!”乃切责子弟,令毁宅。其恭慎如此。世祖世,所在著绩,每建大议,多合时机。为将有权略,善待士众。

(节选自《魏书·长孙道生传》)

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 数十年不易(改变,更换)

B. 时人比之晏婴(比较)

C. 道生还(回来)

D. 乃切责子弟(责备)

B 【解析】 B项中的“比”是“比作”的意思。

B

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

第 宅 卑 陋 出 镇 后 其 子 弟 颇 更 修 缮 起 堂 庑

3. 你如何看待长孙道生毁掉华宅这件事?请简述理由。(3分)

/

/

示例:长孙道生毁宅虽然体现出他清廉节俭的品质,但建好的房子再毁掉,却也是对资源的浪费。(言之有理即可)

/

【参考译文】长孙道生清廉节俭,身为三司,但所穿的衣服不华丽,所吃的东西也很简单。(用的)一副用熊皮做的马鞍,数十年不更换,当时的人把他比作晏婴。(道生的)住房低矮而简陋,出任做官以后,他的子弟们将他的住房全部修缮更新,并建起了堂庑。道生回来,感叹道:“从前霍去病认为匈奴没有消灭,要家做什么。现在强大的敌人还在北方边境游荡未平,我怎么可以安稳地坐在这样华美的房子里呢!”于是就把子弟们严厉地责备了一顿,并命令他们把所建的房屋毁掉。他就是如此恭敬谨慎。世祖的时候,他在所任职的地方都留下政绩,每当发表重大意见,多合乎时机。他任将领时有权力、有谋略,能够善待兵士。

十五、 课外文言文阅读。(9分)

欧阳文忠好推挽后学。王向少时为三班奉职,干当①滁州一镇,时文忠守滁州。有书生为学子不行束脩②,自往诣之,学子闭门不接。书生讼于向,向判其牒曰:“礼闻来学不闻往教先生既已自屈弟子宁不少高?盍二物③以收威,岂两辞而造狱?”书生不直向判,径持牒以见欧公。公一阅,大称其才,遂为之延誉奖进,成就美名,卒为闻人。

(节选自《梦溪笔谈》)

【注释】①干当:即勾当公事。“勾当”为管理之意。南宋人避高宗讳改为“干当”。②束脩(xiū):指交学费入学。③二物:指梗条(楸树条)、荆条,古时学塾用以处罚学生。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 书生不直向判(面对)

B. 公一阅(看)

C. 成就美名(美好的)

D. 卒为闻人(最终)

A 【解析】 A项中的“直”是“认为……公正”的意思。

A

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

礼 闻 来 学 不 闻 往 教 先 生 既 已 自 屈 弟 子 宁 不 少 高

3. 欧阳文忠公是个怎样的人?结合文章简要概括。

(3分)

/

/

喜欢提携好学的年轻人,他看到王向的判词很有才华,就为王向传扬声誉,鼓励他进取。

/

【参考译文】欧阳文忠公喜欢提携好学的年轻人。王向年轻时以三班奉职的衔名,管理滁州一个镇的公事,当时文忠公为滁州知州。有个教书的儒生因为学生没有交学费入学,就亲自到学生家教授,结果学生闭门不接纳。儒生就找王向递状子告这个学生,王向在他的状子上批写判词说:“自古礼数,只听说弟子来学,没听说先生往教。先生既然已经自己屈尊前往,弟子又怎能慢待师道呢?何不处罚学生来保持为师的威仪,为何要双方各执一词来打官司?”儒生认为王向的判决不公正,就直接拿着状子去找欧公。欧公一看(王向的判词),对他的才华大为称赞,于是为他传扬声誉,鼓励他进取,成就美好的名声,最终成为知名人士。

十六、课外文言文阅读。(9分)

四国①为一,将以攻秦。秦王召群臣宾客六十人而问焉,曰:“四国为一,将以图秦,寡人屈于内,而百姓靡于外,为之奈何?”群臣莫对。姚贾②对曰:“贾愿出使四国,必绝其谋,而安其兵。”乃资车百乘,金千斤,衣舞以其冠,带以其剑。姚贾辞行绝其谋止其兵与之为交以报秦。秦王大悦,贾封千户,以为上卿。

(节选自《战国策》)

【注释】①四国:指的是燕、赵、吴、楚四国。 ②姚贾:魏人,始皇时仕秦。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 将以攻秦(攻打) B. 将以图秦(图谋)

C. 必绝其谋(破坏) D. 乃资车百乘(这才)

D 【解析】 D项中的“乃”是“于是,就”的意思。

D

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

姚 贾 辞 行 绝 其 谋 止 其 兵 与 之 为 交 以 报 秦

3. 结合选文,分析姚贾的人物形象。(3分)

/

/

①勇敢。群臣莫对,但姚贾自告奋勇出使四国。②有智谋。姚贾出使四国,不但达到了制止四国攻秦的战略,而且还与四国建立了友好的外交关系。

/

【参考译文】燕、赵、吴、楚四国结成联盟,准备攻打秦国。秦王召集大臣和宾客共六十多人商议对策,(秦王)问道:“(当下)四国联合图谋秦国,而我国正当财力衰竭、战事失利之时,应该如何对敌?”大臣们都不知怎样回答。姚贾回答说:“臣愿意为大王出使四国,一定破坏他们的阴谋,阻止战事的发生。”(秦王很赞赏他的胆识和勇敢)于是拨给他战车百辆,黄金千斤,并让他穿戴起自己的衣冠,佩上自己的宝剑。(于是)姚贾辞别秦王,(遍访四国)。(姚贾此行)不但达到了制止四国攻秦的目的,而且还与四国建立了友好的外交关系。秦王十分高兴,马上封给他千户城邑,并任命他为上卿。

十七、 课外文言文阅读。(9分)

高凤字文通,南阳叶人也。少为书生家以农亩为业而专精诵读昼夜不息。妻尝之田,曝麦于庭,令凤护鸡。时天暴雨,而凤持竿诵经,不觉潦水流麦。妻还怪问,凤方悟之。其后遂为名儒,乃教授于西唐山中。凤年老,执志不倦,名声著闻。太守连召请,恐不得免,自言本巫①家,不应为吏,又诈与寡嫂讼田,遂不仕。建初中,将作大匠②任隗举凤直言,到公车③,托病逃归。推其财产,悉与孤兄子。隐身渔钓,终于家。

(节选自《高凤笃学》,有删节)

【注释】①巫:古代以求神、占卜为职业的人。②将作大匠:古代官职名称,主管土木工程。③公车:汉代官署名,这里指衙门。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 昼夜不息(休息)

B. 妻尝之田(曾经)

C. 乃教授于西唐山中(于是)

D. 将作大匠任隗举凤直言(检举)

D 【解析】 D项中的“举”是“推举,举荐”的意思。

D

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

少 为 书 生 家 以 农 亩 为 业 而 专 精 诵 读 昼 夜 不 息

3. 结合选文,说说高凤成为名儒的原因。(3分)

/

/

①高凤一心诵读,从白天到夜晚一直都不休息;②心无旁骛,专心读书;③虽然年老,但仍然执志不倦,努力学习。

/

【参考译文】高凤字文通,南阳叶人。年轻做学生时,家中以种田为业,而高凤专精诵读,从白天到夜晚一直都不休息。他的妻子曾经到田中(去劳动),晒了麦子在庭院,叫高凤护鸡。这时天下暴雨,而高凤手持竹竿,口诵经书,没有察觉到雨水流到麦子里。妻子回来感到奇怪,问他,他才觉悟。后来(高凤)就成了名儒,于是在西唐山中教授门徒。高凤年老时,坚持志向不知疲倦,名声传闻很远。太守连续召请,高凤恐怕避免不了,自称本是巫家,不应为吏,又假称与寡嫂为田产打官司,于是不出去做官。建初年间,主管土木工程的官员任隗因高凤直言敢谏而举荐他(做官),到了衙门,(高凤)托病逃回家。(他)推让自己的财产,全部送与兄长唯一的儿子。自己隐居渔钓,最终死在家中。

十八、 课外文言文阅读。(9分)

蛛语蚕曰:“尔饱食终日以至于老,口吐经纬,黄口灿然,固之自裹。蚕妇操汝入于沸汤,抽为长丝,乃丧厥躯。然其巧也,适以自杀,不亦愚乎!”蚕答蛛曰:“我固自杀。我所吐者,遂为文章,天子衮龙①,百官绂绣②,孰非我为?汝乃枵腹③而营口吐经纬织成网罗会伺其间蚊虻蜂蝶之见过者无不杀之,而以自饱。巧则巧矣,何其忍也!”蛛曰:“为人谋或为汝自谋,宁为我!”噫,世之为蚕不为蛛者寡矣夫!

(选自《雪涛小说》有删改)

【注释】①衮龙:龙袍。②绂绣:一种官员的礼服。③枵腹:空腹。

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 我固自杀(固然) B. 遂为文章(最终)

C. 孰非我为(谁,哪个) D. 宁为我(难道)

D 【解析】 D项中的“宁”是“宁肯”的意思。

D

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

汝 乃 枵 腹 而 营 口 吐 经 纬 织 成 网 罗 会 伺 其 间 蚊 虻 蜂 蝶 之 见 过 者 无 不 杀 之

3. 结合选文,说说文中的蛛和蚕分别指的是哪一类人。(3分)

/

/

蛛指的是利己不利世,自私自利的人。蚕指的是利世不利己,舍身为人的人。

/

【参考译文】蜘蛛对蚕说:“你饱食终日一直到老,口中吐出纵横的蚕丝,嫩黄的嘴金光灿灿,把自己裹得紧紧的。蚕妇把你放到开水里,抽成长丝,于是你便丧失了性命。那么你巧妙的技艺,正好用来自杀,(这)不是太愚蠢了吗!”蚕回答蜘蛛说:“我固然是自杀。(但)我吐的东西,最终织成有华美花纹的绸缎,天子穿的龙袍,百官穿的礼服,哪个不是我(吐丝)做成的呢?你却空腹等待食物来养活自己的嘴,吐出纵横的丝织成罗网,在罗网里坐着窥视,蚊、虻、蜂、蝶经过没有不被杀死的,(然后)用它们来填饱自己(的肚子)。(你的)技巧高是高,(可是)多么残忍啊!”蜘蛛说:“替别人打算还是替自己打算,(我)宁肯为自己!”唉,世上愿意做蚕而不做蜘蛛的人是很少的呀!