山西省2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 山西省2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 750.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-16 11:59:08 | ||

图片预览

文档简介

山西省2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.山西襄汾陶寺遗址发现宫殿建筑及墓地1000余座,其中大墓墓主使用木棺,随葬品中不乏玉器等精美物品;小墓随葬品很少,甚至一无所有。这表明当时

A.阶级分化现象较明显B.手工业具备一定规模

C.土地私有制发展迅速D.祖先崇拜已成为潮流

2.《史记·周本纪》记载了周幽王烽火戏诸侯的故事。幽王为搏褒姒一笑,点燃烽火台,戏弄诸侯,后来诸侯们渐渐不来了。但是据现代学者考证,将烽火用作传递信息出现于战国,远距离传递信息应该始于秦汉。据此可知

A.《史记》所记述内容的史料价值比较低B.得知历史真相必须与实物类型史料印证

C.历史文献记载必须得到现代学者的证实D.周幽王“烽火戏诸侯”的故事可信度较低

3.孔子说:“泛爱众,而亲仁。”“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。”“仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。”这表明孔子的核心观念是

A.无为而治B.兼爱C.仁政D.仁

4.战国时期,县的设置已较广泛;秦始皇统一六国后,在全国范围内推行了郡县制。这反映了

A.泰国是最早实行县制的诸侯国B.秦建立后儒家思想成为统治思想

C.分封制从此退出中国历史舞台D.郡县制的确立顺应历史发展趋勢

5.元初学者胡三省感慨,自隋朝以下,有许多名人都是鲜卑后裔,由于他们早已改用汉姓。因此已经很难与一般的汉族人士区别了。这说明孝文帝改革

A.强化了鲜卑贵族的特权地位B.使民族隔阂的现象完全消失

C.极大地促进了民族间的交融D.为元朝实现统一奠定了基础

6.汉末“人口流移,考详无地”,选官多操纵在地方大族名士手中;曹魏时颁行九品中正制,将评议权收归中央;隋唐采取分科考试的办法选拔官员,以进士和明经两科为主。这一变化说明了

A.九品中正制打破了世家大族的特权B.隋唐选拔人才的标准变得相对公平

C.能否考中进士成为升官的唯一途径D.世家大族在地方选官的影响力消失

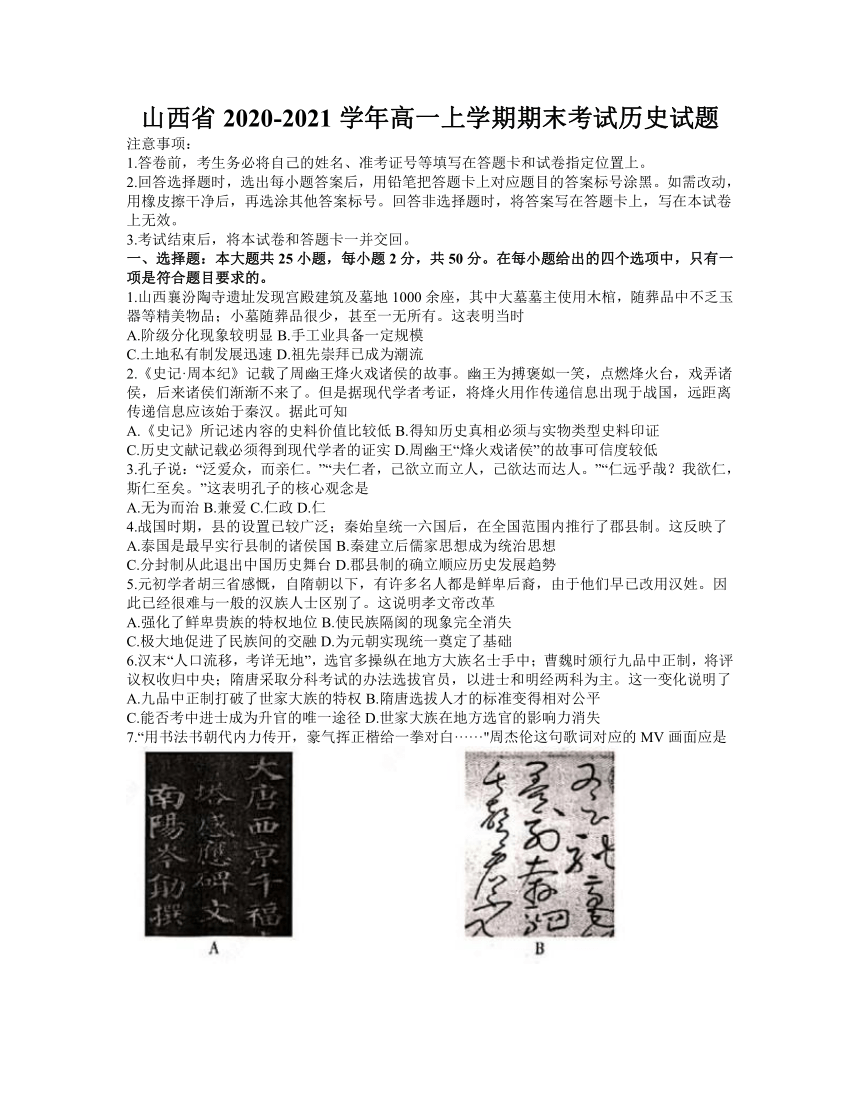

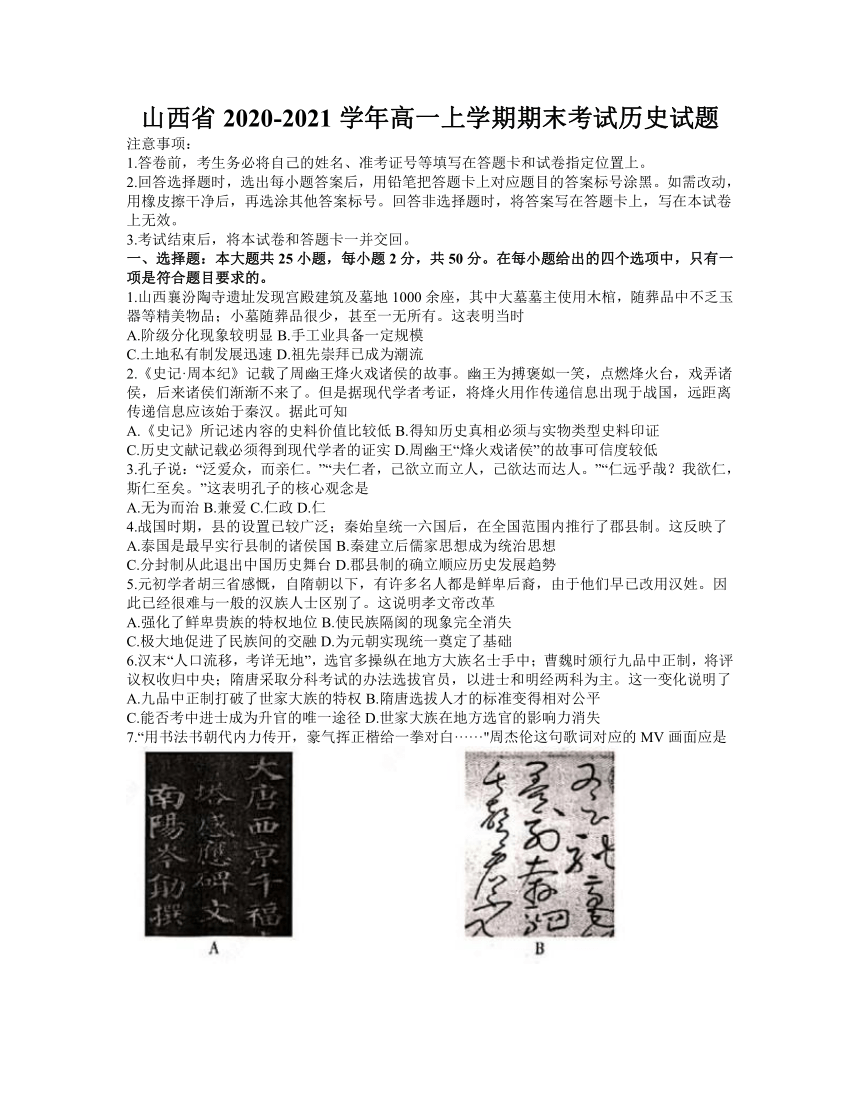

7.“用书法书朝代内力传开,豪气挥正楷给一拳对白······"周杰伦这句歌词对应的MV画面应是

8.唐代法律规定“奴婢贱人,律比畜产”;宋代中期以后法律上则将“奴婢”之名改为"人力”“女使”。佃户、雇工、人力、女使等皆为国家“编户齐民”。这表明宋代

A.政府对民众控制力减弱B.社会成员身份趋于平等

C.儒家民本思想得到贯彻D.封建等级制度已经崩溃

9.司马光评价王安石变法“不达政体,专用私见,变乱旧章,误先帝任使”。梁启超则认为王安石变法“实国史上、世界史上最有名誉之社会革命”。这两种观点

A.司马光的评价可信度更高B.只能有一种正确合理的观点

C.因主观性太强而均不可信D.体现时代对历史评价的影响

10.宋代是中国古代历史上城市人口比例最高的一个朝代,北宋城市人口占总人口的20.1%,南宋则高达22.4%.这反映了宋代

A.自耕农经济发展受阻B.区域经济均衡发展

C.工商业经济较为发达D.重农抑商政策废止

11.徐光启等人编译了《崇祯历书》.书中引进了圆形地球的概念.介绍了经度和纬度的

概念。该书的编译

A.开启近代中国思想解放的潮流B.有助于西方文化在中国的传播

C.使中国传统文化发生本质变化D.在上大大阶层中产生深远影响

12.中英《南京条约》第六条规定:“因大清钦命大臣等向大英官民人等不公强办.致须拨

发军士讨求伸理,今酌定水陆军费洋银一千二百万银元,大皇帝准为偿补,”这一内

容反映出英国

A.确立了在中国的独霸地位B.侵略中国的本质要求

C.希望扩大在中国的影响力D.试图为侵略行为辩解

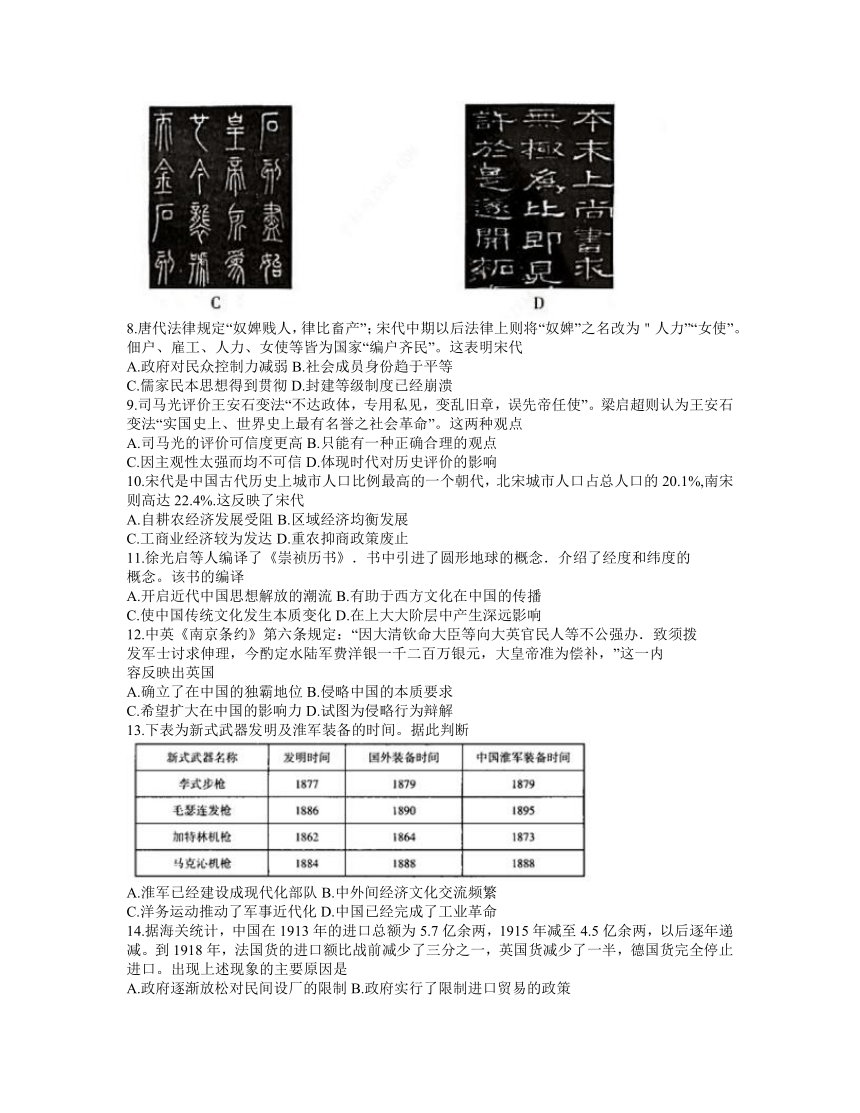

13.下表为新式武器发明及淮军装备的时间。据此判断

A.淮军已经建设成现代化部队B.中外间经济文化交流频繁

C.洋务运动推动了军事近代化D.中国已经完成了工业革命

14.据海关统计,中国在1913年的进口总额为5.7亿余两,1915年减至4.5亿余两,以后逐年递减。到1918年,法国货的进口额比战前减少了三分之一,英国货减少了一半,德国货完全停止进口。出现上述现象的主要原因是

A.政府逐渐放松对民间设厂的限制B.政府实行了限制进口贸易的政策

C.西方列强忙于战争放松对华侵略D.中国的民族资本主义获得了发展

15.1908年,清政府进行资政院和谘议局选举,选民登记比例仅为0.4%;到民国初年,登记选民达4200万人,约占当时全国人口的10%.这一变化

A.推动了民主政体的建立B.受到了辛亥革命的影响

C.有助于思想解放的实现D.导致民国时期政局动荡

16.20世纪20年代、自由主义、社会主义、无政府主义、文化保守主义等不同的思潮和派别竞相登场。相互激荡,释放了巨大的变革能量。这种现象

A.是军阀割据在文化领域的表现B.为中国共产党的成立奠定基础

C.是新文化运动推动的结果D.说明儒家思想被彻底抛弃

17.1923年6月中共三大召开,全国党员共有420人;到1927年4月党的五大召开时,党员发展到57967人,党领导下的农会组织遍及南北各省,成员达800万人。与此相关的历史事件是

A.辛亥革命B.五四运动C.国民革命D.抗日战争

18.周恩来曾说:“我们红军像经过了一场暴风雨的大树一样,虽然失去了一些枝叶,但保存了树身和树干。”他意在强调红军长征

A.宣传了共产党的主张B.推动了抗战的胜利

C.扩大了共产党的影响D.保存了革命的火种

19.1942年的《联合国家宣言》,中国是主要签字国之一,1943年的开罗会议、1944年筹建联合国的敦巴顿橡树园会议和1945年的联合国制宪会议,都看到了中国的身影。这些现象说明

A.抗日战争提升了中国的国际地位B.世界全球化趋势的加强

C.中国在国际上的话语权举足轻重D.合作共赢已成世界潮流

20.在全民族团结抗战中,中国共产党领导的人民军队发展到约132万,建立了19块根据地,解放了近1亿人口,收复了100万平方千米的失地。这表明在抗日战争中

A.中国共产党发挥中流砥柱作用B.日本战败具有必然性

C.国民党始终采取消极抵抗政策D.国民党政权不得人心

21.到1948年11月,国民党军队的总兵力由430万下降到290万人,人民解放军则由127万增加到310万人。据此可知当时

A.人民解放战争正在走向胜利B.三大战役消灭了国民党主力

C.国民党军队退居到长江以南D.战略决战的时机已经成熟

22.1954年宪法第二条规定:“中华人民共和国一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。”这一规定体现了

A.程序的公正性B.社会主义原则C.内容的科学性D.人民民主原则

23.1958年的《人民日报》社论写道:“打开最近各地的报纸,革命的于劲洋溢在字里行间。农村中每天有近1亿人向自然大进军,城市中千百万厂矿企业的职工一而再、再而三地突破原订的计划指标。”与此相关的历史事件是

A.“一五”计划B.三大改造C.“大跃进”D.人民公社化运动

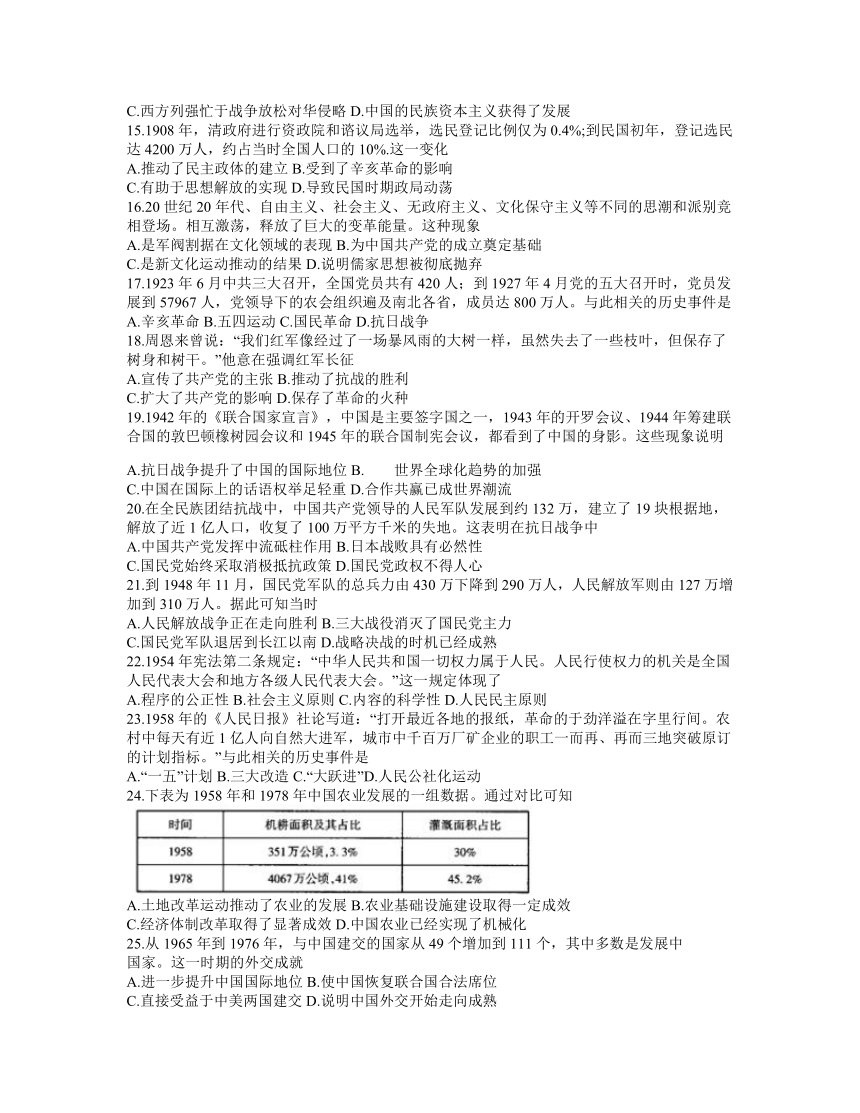

24.下表为1958年和1978年中国农业发展的一组数据。通过对比可知

A.土地改革运动推动了农业的发展B.农业基础设施建设取得一定成效

C.经济体制改革取得了显著成效D.中国农业已经实现了机械化

25.从1965年到1976年,与中国建交的国家从49个增加到111个,其中多数是发展中

国家。这一时期的外交成就

A.进一步提升中国国际地位B.使中国恢复联合国合法席位

C.直接受益于中美两国建交D.说明中国外交开始走向成熟

二、非选择题:本题共3小题,共50分。

26.阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一:贞观三年,詹军进攻突厥,东突厥汗国被击灭。太宗“分其土地,析其部落,使其权弱势分”,在其地设羁康府州,任命其首领为都督或刺史统率原来部众,对所辖区域有一定的自治权,此外还册封爵位。贞观十年,突厥阿史那社尔華部内附,太宗以皇妹衡阳公主嫁之。太宗对内附的少敏民族百姓也子以优待,“四夷降户,附从宽乡,给复十年”。此外还在突厥与唐交界处互市,同时设立了防御边疆的军镇电戍。

——据李志杰《从麿初对突厥的政策看唐太宗治理北韁的思想》整理

材料二:清朝为解决有效统治北方游牧民族的问题,采取多种举措。中央设立理藩院,边疆设置军府,派将军等官员监督、管辖。内外蒙古诸部实行盟旗制度,由蒙古各部贵族担任长官,各旗受中央政府直接管辖,盟旗互不相统属,收到“众建而分其势”的效果。清朝上层还与蒙古王公贵族长期联姻,实行定期觐见制度,但禁止蒙汉人口接触以及盟旗之间牧民往来。另外在蒙古草原积极倡导喇嘛教,还重视就边疆各民族的统治立法,如《蒙古律例》。清廷对治边方略十分自信,康熙帝说:“本朝不设边防,以蒙古部落为之屏藩······較之长城更为堅固。”

——据方铁《论元明清三朝的边疆治理制度》整理

材料三:蒙古地区不必担负国家赋税,经济上受到许多优待。通过中原与蒙古地区的互市贸易,以及内地商人去蒙古地区经商等形式,互通有无,以此弥补单一游牧经济之不足。

——摘编自黑龙《清朝治蒙政策及其特点》

(1)根据材料一,概括唐初对突厥采取的政策。(10分)

(2)根据材料二,概括清前期治理蒙古的措施。(6分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,简析唐清两朝北方边疆治理的意义。(4分)

27.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一:甲午战前,中国是一个半殖民地半封建社会,而日本通过明治维新,迅速发展为一个后起的资本主义国家。日本发动这场侵朝、侵华战争,做了几代人的准备,设计了多种实施方案,派出的情报人员足迹遍及中国各地。反过来,清政府朝野对日本明治维新以来的情况缺乏了解。李鸿章处在应战的指导地位,但应对谋略、调兵遣将,事事需要奏请,难以迅速形成决策。在战争指导原则上,日本实行积极进攻的战略原则,李鸿章采取的是消极防御的战争指导方针。日军在辽东花园口登陆,长达半个月,除了本地农民奋起抵抗外,李鸿章未组织反击。清政府没有建立统一的国防军,军队各有所属,互不听调,一些将领贪生怕死,只知保存自己,没有全局观念。

——摘编自张海鹏《甲午战争的历史教训与现实思考》

材料二:日本法西斯企图灭亡中国的史无前例的大规模入侵,激发起全民族空前的爱国热情,中华民族数千年悠久历史文化所积聚起来的民族凝聚力在亡国灭种的威胁面前如同火山般地喷发出来。国共两党重新携手,建立了以国共合作为旗帜的抗日民族统一战线。在这一旗帜下,一切炎黄子孙,同心协力,一起为抗日战争貢献自己的力量。

——石源华《中华民国史(第十卷)》

材料三:勇敢的中国人民抗击日本的侵略,歼灭了无数日军,摧毁了大量的日本军用物资。援助中国进行英勇抗战并最终发起反击是非常必要的,因为中国的抗战是最终战胜日本的重要因素。

——(美)罗斯福《炉边谈话》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析甲午战争中国战败的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析中华民族取得抗日战争胜利的原因。(8分)

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈对罗斯福这段话的认识。(4分)

28.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一:1950-1956年间,中国进出口贸易总额由11.35亿美元增至32.08亿美元,年均增长18.9%;其中出口年均增长20.0%,高出世界出口贸易增速约10个百分点;进口年均增长17.9%;1956年还实现了贸易盈余0.82亿美元,初步扭转了长期入超的局面。

材料二:1957-1965年中国对外贸易规模统计(部分)

材料三:1966-1976年,中国对外贸易进出口总额从46.2亿美元增加到134.3亿美元,年均增速达到了11.3%,但要低于世界平均速度(16.9%)5.6个百分点。1966年中国进口额、出口额分别位居世界第20位和第16位,到1976年分别下降到第33位和第35位。

材料四:1978年,中国进出口总额仅为206.4亿美元;1988年,中国对外贸易规模首次突破1000亿美元大关,达到了1027.8亿美元。1980年,初级产品出口超过一半,达到50.3%,而工业制成品占49.7%;到1991年,初级产品出口已经迅速下降到22.5%,工业制成品则提升到77.5%.

——以上材料均摘编自彭波等《新中国对外贸易发展70年》

任意选择两则材料,分别提取一项该阶段中国经济发展的信息,并结合所学知识予以说明。

三、附加题:共20分。

29.阅读材料,完成下列要求。(20分)

一瓶小可乐,见证大历史

1927年,可口可乐进入上海市场,与著名的屈臣氏汽水公司合资生产。1930年,屈臣氏公司请上海广告画家设计了一幅“请饮可口可乐"的月份牌广告画,画中人是著名演员阮玲玉。借助阮玲玉的人气,可口可乐开始进入市民阶层,销量与日俱增,成为了一种流行饮料。到1933年,可口可乐在上海的装瓶厂成为美国境外最大的可乐汽水厂。到1948年,该厂产量超过100万箱,创下美国境外销售纪录。1949年,随着美国大使馆撤离,可口可乐退出中国市场。自此以后的30年内,大陆市场上再也没有出现过这种喝起来有点像中药的饮料。1978年12月,可口可乐公司与中粮总公司达成协议,向中国主要城市和游览区提供可口可乐制罐及装罐、装瓶设备,在中国设专厂灌装并销售。1979年1月,中美正式恢复邦交,首批瓶装可口可乐由香港发到北京。1981年4月份,可口可乐北京五里店厂正式投产,有人提出反对意见:“中国的汽水就不能满足人民需要吗?喝可口可乐就是卖国主义”;1982年,商业部通电全国,停止内销可口可乐。1986年,可口可乐第一支中国电视广告在中央电视台播出。到2017年,可口可乐在中国累计投资超过130亿美元,建厂45家,系统员工总数超过45000人,其中99%为本地员工。1992年起,可口可乐中国不遗余力地通过奥运火炬接力,让更多中国人直接参与奥运。可口可乐是唯一一个全方位赞助中国举办特奥会、残奥会、奥运会、世博会、大运会、青奥会的企业。

——摘编自李杨《洞孔中的历史》等

(1)根据材料,概括指出可口可乐公司在中国不同时期的发展状况,并简析1949年前该公司在中国快速发展的原因。(10分)

(2)材料提供了可口可乐公司在中国发展的案例,蕴含了诸多历史启示。从材料中提炼一个启示,并结合中国近现代史相关知识予以说明。(10分)

(要求:观点明确,史论结合,言之成理)

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.山西襄汾陶寺遗址发现宫殿建筑及墓地1000余座,其中大墓墓主使用木棺,随葬品中不乏玉器等精美物品;小墓随葬品很少,甚至一无所有。这表明当时

A.阶级分化现象较明显B.手工业具备一定规模

C.土地私有制发展迅速D.祖先崇拜已成为潮流

2.《史记·周本纪》记载了周幽王烽火戏诸侯的故事。幽王为搏褒姒一笑,点燃烽火台,戏弄诸侯,后来诸侯们渐渐不来了。但是据现代学者考证,将烽火用作传递信息出现于战国,远距离传递信息应该始于秦汉。据此可知

A.《史记》所记述内容的史料价值比较低B.得知历史真相必须与实物类型史料印证

C.历史文献记载必须得到现代学者的证实D.周幽王“烽火戏诸侯”的故事可信度较低

3.孔子说:“泛爱众,而亲仁。”“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。”“仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。”这表明孔子的核心观念是

A.无为而治B.兼爱C.仁政D.仁

4.战国时期,县的设置已较广泛;秦始皇统一六国后,在全国范围内推行了郡县制。这反映了

A.泰国是最早实行县制的诸侯国B.秦建立后儒家思想成为统治思想

C.分封制从此退出中国历史舞台D.郡县制的确立顺应历史发展趋勢

5.元初学者胡三省感慨,自隋朝以下,有许多名人都是鲜卑后裔,由于他们早已改用汉姓。因此已经很难与一般的汉族人士区别了。这说明孝文帝改革

A.强化了鲜卑贵族的特权地位B.使民族隔阂的现象完全消失

C.极大地促进了民族间的交融D.为元朝实现统一奠定了基础

6.汉末“人口流移,考详无地”,选官多操纵在地方大族名士手中;曹魏时颁行九品中正制,将评议权收归中央;隋唐采取分科考试的办法选拔官员,以进士和明经两科为主。这一变化说明了

A.九品中正制打破了世家大族的特权B.隋唐选拔人才的标准变得相对公平

C.能否考中进士成为升官的唯一途径D.世家大族在地方选官的影响力消失

7.“用书法书朝代内力传开,豪气挥正楷给一拳对白······"周杰伦这句歌词对应的MV画面应是

8.唐代法律规定“奴婢贱人,律比畜产”;宋代中期以后法律上则将“奴婢”之名改为"人力”“女使”。佃户、雇工、人力、女使等皆为国家“编户齐民”。这表明宋代

A.政府对民众控制力减弱B.社会成员身份趋于平等

C.儒家民本思想得到贯彻D.封建等级制度已经崩溃

9.司马光评价王安石变法“不达政体,专用私见,变乱旧章,误先帝任使”。梁启超则认为王安石变法“实国史上、世界史上最有名誉之社会革命”。这两种观点

A.司马光的评价可信度更高B.只能有一种正确合理的观点

C.因主观性太强而均不可信D.体现时代对历史评价的影响

10.宋代是中国古代历史上城市人口比例最高的一个朝代,北宋城市人口占总人口的20.1%,南宋则高达22.4%.这反映了宋代

A.自耕农经济发展受阻B.区域经济均衡发展

C.工商业经济较为发达D.重农抑商政策废止

11.徐光启等人编译了《崇祯历书》.书中引进了圆形地球的概念.介绍了经度和纬度的

概念。该书的编译

A.开启近代中国思想解放的潮流B.有助于西方文化在中国的传播

C.使中国传统文化发生本质变化D.在上大大阶层中产生深远影响

12.中英《南京条约》第六条规定:“因大清钦命大臣等向大英官民人等不公强办.致须拨

发军士讨求伸理,今酌定水陆军费洋银一千二百万银元,大皇帝准为偿补,”这一内

容反映出英国

A.确立了在中国的独霸地位B.侵略中国的本质要求

C.希望扩大在中国的影响力D.试图为侵略行为辩解

13.下表为新式武器发明及淮军装备的时间。据此判断

A.淮军已经建设成现代化部队B.中外间经济文化交流频繁

C.洋务运动推动了军事近代化D.中国已经完成了工业革命

14.据海关统计,中国在1913年的进口总额为5.7亿余两,1915年减至4.5亿余两,以后逐年递减。到1918年,法国货的进口额比战前减少了三分之一,英国货减少了一半,德国货完全停止进口。出现上述现象的主要原因是

A.政府逐渐放松对民间设厂的限制B.政府实行了限制进口贸易的政策

C.西方列强忙于战争放松对华侵略D.中国的民族资本主义获得了发展

15.1908年,清政府进行资政院和谘议局选举,选民登记比例仅为0.4%;到民国初年,登记选民达4200万人,约占当时全国人口的10%.这一变化

A.推动了民主政体的建立B.受到了辛亥革命的影响

C.有助于思想解放的实现D.导致民国时期政局动荡

16.20世纪20年代、自由主义、社会主义、无政府主义、文化保守主义等不同的思潮和派别竞相登场。相互激荡,释放了巨大的变革能量。这种现象

A.是军阀割据在文化领域的表现B.为中国共产党的成立奠定基础

C.是新文化运动推动的结果D.说明儒家思想被彻底抛弃

17.1923年6月中共三大召开,全国党员共有420人;到1927年4月党的五大召开时,党员发展到57967人,党领导下的农会组织遍及南北各省,成员达800万人。与此相关的历史事件是

A.辛亥革命B.五四运动C.国民革命D.抗日战争

18.周恩来曾说:“我们红军像经过了一场暴风雨的大树一样,虽然失去了一些枝叶,但保存了树身和树干。”他意在强调红军长征

A.宣传了共产党的主张B.推动了抗战的胜利

C.扩大了共产党的影响D.保存了革命的火种

19.1942年的《联合国家宣言》,中国是主要签字国之一,1943年的开罗会议、1944年筹建联合国的敦巴顿橡树园会议和1945年的联合国制宪会议,都看到了中国的身影。这些现象说明

A.抗日战争提升了中国的国际地位B.世界全球化趋势的加强

C.中国在国际上的话语权举足轻重D.合作共赢已成世界潮流

20.在全民族团结抗战中,中国共产党领导的人民军队发展到约132万,建立了19块根据地,解放了近1亿人口,收复了100万平方千米的失地。这表明在抗日战争中

A.中国共产党发挥中流砥柱作用B.日本战败具有必然性

C.国民党始终采取消极抵抗政策D.国民党政权不得人心

21.到1948年11月,国民党军队的总兵力由430万下降到290万人,人民解放军则由127万增加到310万人。据此可知当时

A.人民解放战争正在走向胜利B.三大战役消灭了国民党主力

C.国民党军队退居到长江以南D.战略决战的时机已经成熟

22.1954年宪法第二条规定:“中华人民共和国一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。”这一规定体现了

A.程序的公正性B.社会主义原则C.内容的科学性D.人民民主原则

23.1958年的《人民日报》社论写道:“打开最近各地的报纸,革命的于劲洋溢在字里行间。农村中每天有近1亿人向自然大进军,城市中千百万厂矿企业的职工一而再、再而三地突破原订的计划指标。”与此相关的历史事件是

A.“一五”计划B.三大改造C.“大跃进”D.人民公社化运动

24.下表为1958年和1978年中国农业发展的一组数据。通过对比可知

A.土地改革运动推动了农业的发展B.农业基础设施建设取得一定成效

C.经济体制改革取得了显著成效D.中国农业已经实现了机械化

25.从1965年到1976年,与中国建交的国家从49个增加到111个,其中多数是发展中

国家。这一时期的外交成就

A.进一步提升中国国际地位B.使中国恢复联合国合法席位

C.直接受益于中美两国建交D.说明中国外交开始走向成熟

二、非选择题:本题共3小题,共50分。

26.阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一:贞观三年,詹军进攻突厥,东突厥汗国被击灭。太宗“分其土地,析其部落,使其权弱势分”,在其地设羁康府州,任命其首领为都督或刺史统率原来部众,对所辖区域有一定的自治权,此外还册封爵位。贞观十年,突厥阿史那社尔華部内附,太宗以皇妹衡阳公主嫁之。太宗对内附的少敏民族百姓也子以优待,“四夷降户,附从宽乡,给复十年”。此外还在突厥与唐交界处互市,同时设立了防御边疆的军镇电戍。

——据李志杰《从麿初对突厥的政策看唐太宗治理北韁的思想》整理

材料二:清朝为解决有效统治北方游牧民族的问题,采取多种举措。中央设立理藩院,边疆设置军府,派将军等官员监督、管辖。内外蒙古诸部实行盟旗制度,由蒙古各部贵族担任长官,各旗受中央政府直接管辖,盟旗互不相统属,收到“众建而分其势”的效果。清朝上层还与蒙古王公贵族长期联姻,实行定期觐见制度,但禁止蒙汉人口接触以及盟旗之间牧民往来。另外在蒙古草原积极倡导喇嘛教,还重视就边疆各民族的统治立法,如《蒙古律例》。清廷对治边方略十分自信,康熙帝说:“本朝不设边防,以蒙古部落为之屏藩······較之长城更为堅固。”

——据方铁《论元明清三朝的边疆治理制度》整理

材料三:蒙古地区不必担负国家赋税,经济上受到许多优待。通过中原与蒙古地区的互市贸易,以及内地商人去蒙古地区经商等形式,互通有无,以此弥补单一游牧经济之不足。

——摘编自黑龙《清朝治蒙政策及其特点》

(1)根据材料一,概括唐初对突厥采取的政策。(10分)

(2)根据材料二,概括清前期治理蒙古的措施。(6分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,简析唐清两朝北方边疆治理的意义。(4分)

27.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一:甲午战前,中国是一个半殖民地半封建社会,而日本通过明治维新,迅速发展为一个后起的资本主义国家。日本发动这场侵朝、侵华战争,做了几代人的准备,设计了多种实施方案,派出的情报人员足迹遍及中国各地。反过来,清政府朝野对日本明治维新以来的情况缺乏了解。李鸿章处在应战的指导地位,但应对谋略、调兵遣将,事事需要奏请,难以迅速形成决策。在战争指导原则上,日本实行积极进攻的战略原则,李鸿章采取的是消极防御的战争指导方针。日军在辽东花园口登陆,长达半个月,除了本地农民奋起抵抗外,李鸿章未组织反击。清政府没有建立统一的国防军,军队各有所属,互不听调,一些将领贪生怕死,只知保存自己,没有全局观念。

——摘编自张海鹏《甲午战争的历史教训与现实思考》

材料二:日本法西斯企图灭亡中国的史无前例的大规模入侵,激发起全民族空前的爱国热情,中华民族数千年悠久历史文化所积聚起来的民族凝聚力在亡国灭种的威胁面前如同火山般地喷发出来。国共两党重新携手,建立了以国共合作为旗帜的抗日民族统一战线。在这一旗帜下,一切炎黄子孙,同心协力,一起为抗日战争貢献自己的力量。

——石源华《中华民国史(第十卷)》

材料三:勇敢的中国人民抗击日本的侵略,歼灭了无数日军,摧毁了大量的日本军用物资。援助中国进行英勇抗战并最终发起反击是非常必要的,因为中国的抗战是最终战胜日本的重要因素。

——(美)罗斯福《炉边谈话》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析甲午战争中国战败的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析中华民族取得抗日战争胜利的原因。(8分)

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈对罗斯福这段话的认识。(4分)

28.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一:1950-1956年间,中国进出口贸易总额由11.35亿美元增至32.08亿美元,年均增长18.9%;其中出口年均增长20.0%,高出世界出口贸易增速约10个百分点;进口年均增长17.9%;1956年还实现了贸易盈余0.82亿美元,初步扭转了长期入超的局面。

材料二:1957-1965年中国对外贸易规模统计(部分)

材料三:1966-1976年,中国对外贸易进出口总额从46.2亿美元增加到134.3亿美元,年均增速达到了11.3%,但要低于世界平均速度(16.9%)5.6个百分点。1966年中国进口额、出口额分别位居世界第20位和第16位,到1976年分别下降到第33位和第35位。

材料四:1978年,中国进出口总额仅为206.4亿美元;1988年,中国对外贸易规模首次突破1000亿美元大关,达到了1027.8亿美元。1980年,初级产品出口超过一半,达到50.3%,而工业制成品占49.7%;到1991年,初级产品出口已经迅速下降到22.5%,工业制成品则提升到77.5%.

——以上材料均摘编自彭波等《新中国对外贸易发展70年》

任意选择两则材料,分别提取一项该阶段中国经济发展的信息,并结合所学知识予以说明。

三、附加题:共20分。

29.阅读材料,完成下列要求。(20分)

一瓶小可乐,见证大历史

1927年,可口可乐进入上海市场,与著名的屈臣氏汽水公司合资生产。1930年,屈臣氏公司请上海广告画家设计了一幅“请饮可口可乐"的月份牌广告画,画中人是著名演员阮玲玉。借助阮玲玉的人气,可口可乐开始进入市民阶层,销量与日俱增,成为了一种流行饮料。到1933年,可口可乐在上海的装瓶厂成为美国境外最大的可乐汽水厂。到1948年,该厂产量超过100万箱,创下美国境外销售纪录。1949年,随着美国大使馆撤离,可口可乐退出中国市场。自此以后的30年内,大陆市场上再也没有出现过这种喝起来有点像中药的饮料。1978年12月,可口可乐公司与中粮总公司达成协议,向中国主要城市和游览区提供可口可乐制罐及装罐、装瓶设备,在中国设专厂灌装并销售。1979年1月,中美正式恢复邦交,首批瓶装可口可乐由香港发到北京。1981年4月份,可口可乐北京五里店厂正式投产,有人提出反对意见:“中国的汽水就不能满足人民需要吗?喝可口可乐就是卖国主义”;1982年,商业部通电全国,停止内销可口可乐。1986年,可口可乐第一支中国电视广告在中央电视台播出。到2017年,可口可乐在中国累计投资超过130亿美元,建厂45家,系统员工总数超过45000人,其中99%为本地员工。1992年起,可口可乐中国不遗余力地通过奥运火炬接力,让更多中国人直接参与奥运。可口可乐是唯一一个全方位赞助中国举办特奥会、残奥会、奥运会、世博会、大运会、青奥会的企业。

——摘编自李杨《洞孔中的历史》等

(1)根据材料,概括指出可口可乐公司在中国不同时期的发展状况,并简析1949年前该公司在中国快速发展的原因。(10分)

(2)材料提供了可口可乐公司在中国发展的案例,蕴含了诸多历史启示。从材料中提炼一个启示,并结合中国近现代史相关知识予以说明。(10分)

(要求:观点明确,史论结合,言之成理)

同课章节目录