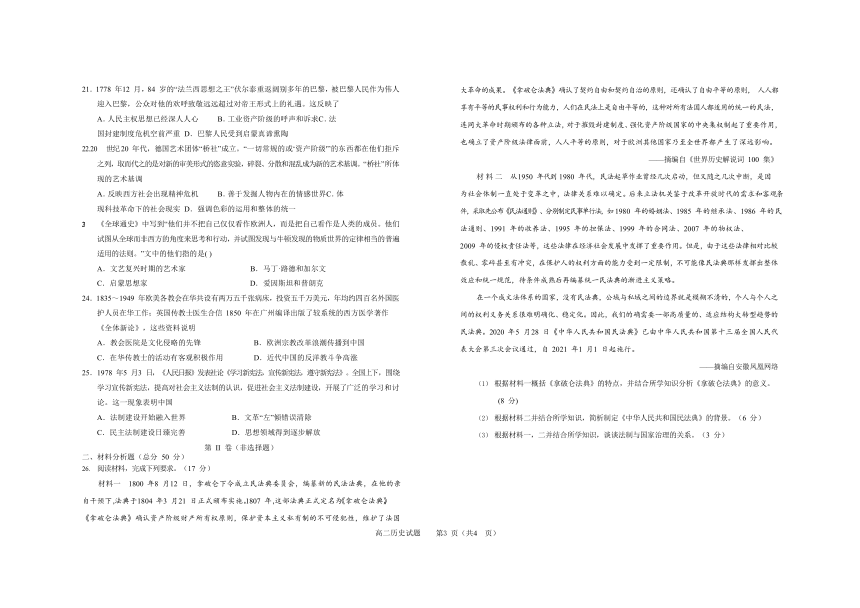

【解析版】山西省晋城市2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 【解析版】山西省晋城市2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 65.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-16 12:00:38 | ||

图片预览

文档简介

注意事项:

晋城市2020-2021 学年度第一学期高二期末联考历 史 试 题

考试时间:90 分钟

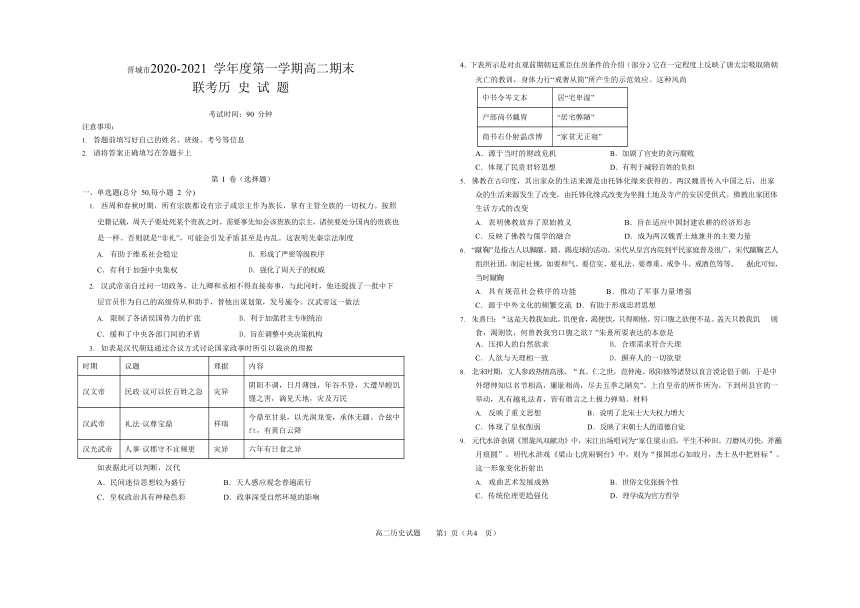

4.下表所示是对贞观前期朝廷重臣住房条件的介绍(部分)。它在一定程度上反映了唐太宗吸取隋朝灭亡的教训,身体力行“戒奢从简”所产生的示范效应。这种风尚

答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

请将答案正确填写在答题卡上

第 I 卷(选择题)

一、单选题(总分 50,每小题 2 分)

西周和春秋时期,所有宗族都设有宗子或宗主作为族长,掌有主管全族的一切权力。按照史籍记载,周天子要处死某个贵族之时,需要事先知会该贵族的宗主,诸侯要处分国内的贵族也是一样。否则就是“非礼”,可能会引发矛盾甚至是内乱。这表明先秦宗法制度

有助于维系社会稳定 B.形成了严密等级秩序

C.有利于加强中央集权 D.强化了周天子的权威

汉武帝亲自过问一切政务,让九卿和丞相不得直接奏事,与此同时,他还提拔了一批中下层官员作为自己的高级侍从和助手,替他出谋划策,发号施令。汉武帝这一做法

限制了各诸侯国势力的扩张 B.利于加强君主专制统治

C.缓和了中央各部门间的矛盾 D.旨在调整中央决策机构

8388350-961390中书令岑文本

居“宅卑湿”

户部尚书戴胄

“居宅弊陋”

尚书右仆射温彦博

“家贫无正寝”

中书令岑文本

居“宅卑湿”

户部尚书戴胄

“居宅弊陋”

尚书右仆射温彦博

“家贫无正寝”

A.源于当时的财政危机 B.加剧了官吏的贪污腐败

C.体现了民贵君轻思想 D.有利于减轻百姓的负担

佛教在古印度,其出家众的生活来源是由托钵化缘来获得的。两汉魏晋传入中国之后,出家众的生活来源发生了改变,由托钵化缘式改变为坐拥土地及寺产的安居受供式。佛教出家团体生活方式的改变

表明佛教放弃了原始教义 B.旨在适应中国封建农耕的经济形态C.反映了佛教与儒学的融合 D.成为两汉魏晋土地兼并的主要力量

“蹴鞠”是指古人以脚蹴、踏、踢皮球的活动。宋代从皇宫内院到平民家庭普及很广,宋代蹴鞠艺人组织社团,制定社规,如要和气、要信实、要礼法、要尊重、戒争斗、戒酒色等等。 据此可知,当时蹴鞠

具有规范社会秩序的功能 B.推动了军事力量增强C.源于中外文化的频繁交流 D.有助于形成忠君思想

朱熹曰:“这是天教我如此。饥便食,渴便饮,只得顺他。穷口腹之欲便不是。盖天只教我饥 则食,渴则饮,何曾教我穷口腹之欲?”朱熹所要表达的本意是

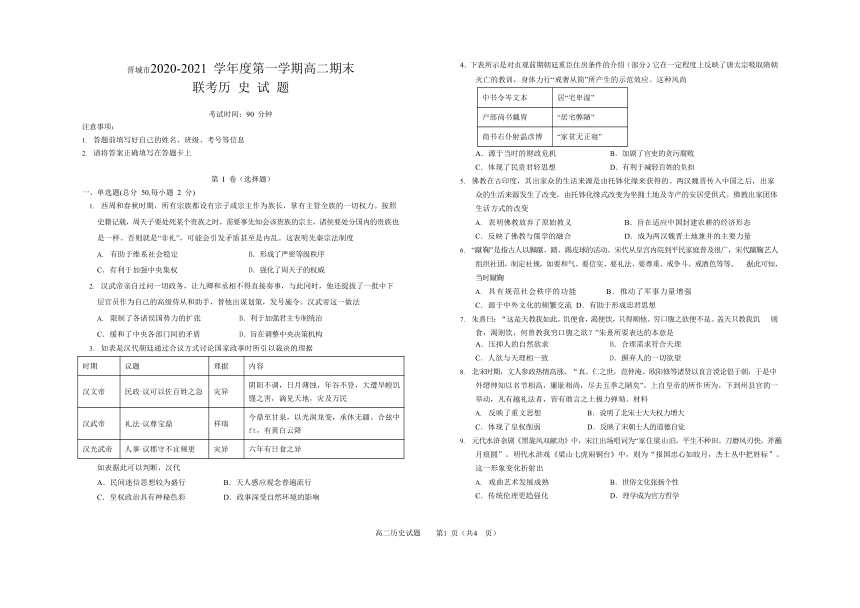

1359535297815时期

议题

理据

内容

汉文帝

民政·议可以佐百姓之急

灾异

阴阳不调,日月薄蚀,年谷不登,大遭旱蝗饥馑之害,滴见天地,灾及万民

汉武帝

礼法·议尊宝鼎

祥瑞

今鼎至甘泉,以光润龙变,承休无疆。合兹中ft,有黄白云降

汉光武帝

人事·议郡守不宜频更

灾异

六年有日食之异

时期

议题

理据

内容

汉文帝

民政·议可以佐百姓之急

灾异

阴阳不调,日月薄蚀,年谷不登,大遭旱蝗饥馑之害,滴见天地,灾及万民

汉武帝

礼法·议尊宝鼎

祥瑞

今鼎至甘泉,以光润龙变,承休无疆。合兹中ft,有黄白云降

汉光武帝

人事·议郡守不宜频更

灾异

六年有日食之异

如表是汉代朝廷通过合议方式讨论国家政事时所引以裁决的理据

如表据此可以判断,汉代

A.民间迷信思想较为盛行 B.天人感应观念普遍流行C.皇权政治具有神秘色彩 D.政事深受自然环境的影响

A.压抑人的自然欲求 B.合理需求符合天理

C.人欲与天理相一致 D.摒弃人的一切欲望

北宋时期,文人参政热情高涨,“真、仁之世,范仲淹、欧阳修等诸贤以直言谠论倡于朝,于是中外缙绅知以名节相高,廉耻相尚,尽去五季之陋矣”。上自皇帝的所作所为,下到州县官的一举动,凡有越礼法者,皆有敢言之土极力弹劾。材料

反映了重文思想 B.说明了北宋士大夫权力增大

C.体现了皇权削弱 D.反映了宋朝士人的道德自觉

元代水浒杂剧《黑旋风双献功》中,宋江出场唱词为“家住梁山泊,平生不种田。刀磨风刃快,斧蘸月痕圆”。明代水浒戏《梁山七虎闹铜台》中,则为“报国忠心如皎月,杰士丛中把姓标”。这一形象变化折射出

戏曲艺术发展成熟 B.世俗文化张扬个性

C.传统伦理更趋强化 D.理学成为官方哲学

明末清初的一些思想家认为,作为当时主流意识形态的程朱理学,已难以继续承担儒家所强调的道德与社会教化功能,他们开始不遗余力地呼吁儒家基本价值观念的回归。这些思想家的主张

摒弃了程朱理学的思辨精神 B.动摇了理学的封建正统地位C.体现了资产阶级的思想观念 D.促使传统文化重新焕发生机

明清时期在不少地区出现永佃制,即地主出卖土地之后,仍由旧的佃户耕种交租,不改变耕种权,而佃农有退佃、转租或者典卖佃权的自由。当土地被佃农转租时,直接生产者既要向土地所有者缴纳大租,又要向佃权所有者缴纳小租。永佃制和大小租的形成反映了

土地所有权和经营权初步分离 B.地主对农民的人身控制逐步强化C.赋税征收种类由简单转向复杂 D.土地兼并问题得到了有效控制

中原王朝基本采用“因俗而治”“分而治之”的治边方针。清政府收复新疆后,于 1884 年正式建省,在南疆普遍设立道、府、州、县,其行政建置基本与内地一体化;取消各级大小伯克, 使政令划一;清王朝的法律在新疆实行。这反映了清政府

更适应国际关系体系下的新形势 B.重新构筑国防体系C.边疆治理理念及措施的重大革新 D.积极应对民族危机

清制督抚有保举权,但对于保举名额和官职上有严格限制。随着太平天国运动的发展,清廷不断放宽限制,使得各地督抚借军功保举自己的门生、部下等,湘、楚、淮军等政治军事集团在此逐渐形成。该现象反映出当时

政府开始出现政治危机 B.集权体制受到冲击

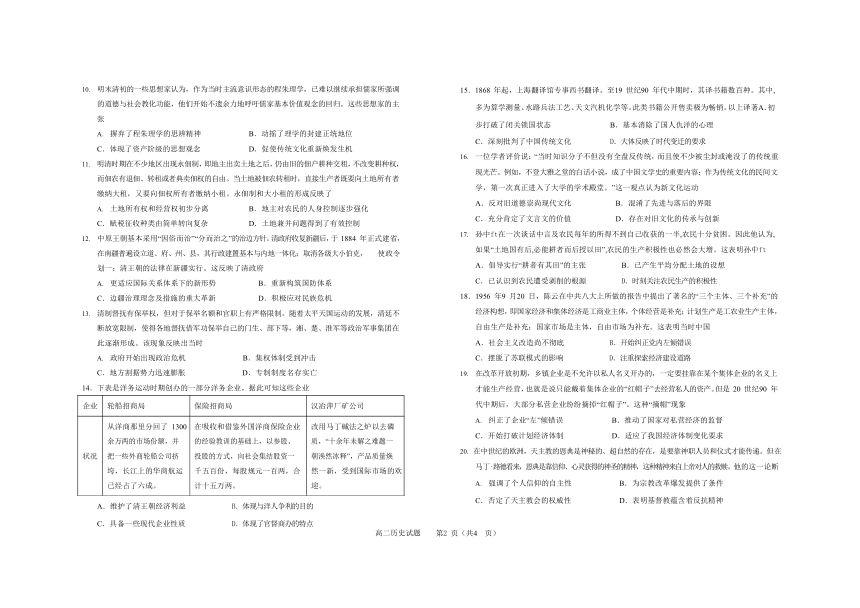

1359535563880企业

轮船招商局

保险招商局

汉冶萍厂矿公司

从洋商那里分回了 1300

在吸收和借鉴外国洋商保险企业

改用马丁碱法之炉以去磷

状况

余万两的市场份额,并

把一些外商轮船公司挤

的经验教训的基础上,以参股、

投股的方式,向社会集结股资一

质,“十余年未解之难题一

朝涣然冰释”,产品质量焕

垮,长江上的华商航运

千五百份,每股规元一百两,合

然一新,受到国际市场的欢

已经占了六成。

计十五万两。

迎。

企业

轮船招商局

保险招商局

汉冶萍厂矿公司

从洋商那里分回了 1300

在吸收和借鉴外国洋商保险企业

改用马丁碱法之炉以去磷

状况

余万两的市场份额,并

把一些外商轮船公司挤

的经验教训的基础上,以参股、

投股的方式,向社会集结股资一

质,“十余年未解之难题一

朝涣然冰释”,产品质量焕

垮,长江上的华商航运

千五百份,每股规元一百两,合

然一新,受到国际市场的欢

已经占了六成。

计十五万两。

迎。

C.地方割据势力迅速膨胀 D.专制制度名存实亡14.下表是洋务运动时期创办的一部分洋务企业。据此可知这些企业

A.维护了清王朝经济利益 B.体现与洋人争利的目的

C.具备一些现代企业性质 D.体现了官督商办的特点

15.1868 年起,上海翻译馆专事西书翻译。至 19 世纪 90 年代中期时,其译书籍数百种。其中, 多为算学测量、水路兵法工艺、天文汽机化学等。此类书籍公开售卖极为畅销。以上译著A.初步打破了闭关锁国状态 B.基本消除了国人仇洋的心理

C.深刻批判了中国传统文化 D.大体反映了时代变迁的要求

一位学者评价说:“当时知识分子不但没有全盘反传统,而且使不少被尘封或淹没了的传统重现光芒。例如,不登大雅之堂的白话小说,成了中国文学史的重要内容;作为传统文化的民间文学,第一次真正进入了大学的学术殿堂。”这一观点认为新文化运动

A.反对旧道德崇尚现代文化 B.混淆了先进与落后的界限C.充分肯定了文言文的价值 D.存在对旧文化的传承与创新

孙中ft在一次谈话中言及农民每年的所得不到自己收获的一半,农民十分贫困。因此他认为, 如果“土地国有后,必能耕者而后授以田”,农民的生产积极性也必然会大增。这表明孙中ft A.倡导实行“耕者有其田”的主张 B.已产生平均分配土地的设想

C.已认识到农民遭受剥削的根源 D.时刻关注农民生产的积极性

18.1956 年 9 月 20 日,陈云在中共八大上所做的报告中提出了著名的“三个主体、三个补充”的经济构想,即国家经济和集体经济是工商业主体,个体经营是补充;计划生产是工农业生产主体,自由生产是补充;国家市场是主体,自由市场为补充。这表明当时中国

A.社会主义改造尚不彻底 B.开始纠正党内左倾错误

C.摆脱了苏联模式的影响 D.注重探索经济建设道路

在改革开放初期,乡镇企业是不允许以私人名义开办的,一定要挂靠在某个集体企业的名义上才能生产经营,也就是说只能戴着集体企业的“红帽子”去经营私人的资产。但是 20 世纪90 年代中期后,大部分私营企业纷纷摘掉“红帽子”。这种“摘帽”现象

纠正了企业“左”倾错误 B.推动了国家对私营经济的监督C.开始打破计划经济体制 D.适应了我国经济体制变化要求

在中世纪的欧洲,天主教的恩典是神秘的、超自然的存在,是要靠神职人员和仪式才能传递。但在马丁·路德看来,恩典是靠信仰、心灵获得的神圣的精神,这种精神来自上帝对人的救赎。他的这一论断

强调了个人信仰的自主性 B.为宗教改革爆发提供了条件C.否定了天主教会的权威性 D.表明基督教蕴含着反抗精神

21.1778 年 12 月,84 岁的“法兰西思想之王”伏尔泰重返阔别多年的巴黎,被巴黎人民作为伟人迎入巴黎,公众对他的欢呼致敬远远超过对帝王形式上的礼遇。这反映了

A.人民主权思想已经深人人心 B.工业资产阶级的呼声和诉求C.法国封建制度危机空前严重 D.巴黎人民受到启蒙真谛熏陶

世纪 20 年代,德国艺术团体“桥社”成立。“一切常规的或‘资产阶级'”的东西都在他们拒斥之列,取而代之的是对新的审美形式的恣意实验,碎裂、分散和混乱成为新的艺术基调。“桥社”所体现的艺术基调

A.反映西方社会出现精神危机 B.善于发掘人物内在的情感世界C.体现科技革命下的社会现实 D.强调色彩的运用和整体的统一

《全球通史》中写到“他们并不把自己仅仅看作欧洲人,而是把自己看作是人类的成员。他们试图从全球而非西方的角度来思考和行动,并试图发现与牛顿发现的物质世界的定律相当的普遍适用的法则。”文中的他们指的是( )

A.文艺复兴时期的艺术家 B.马丁·路德和加尔文

C.启蒙思想家 D.爱因斯坦和普朗克

24.1835~1949 年欧美各教会在华共设有两万五千张病床,投资五千万美元,年均约四百名外国医护人员在华工作;英国传教士医生合信 1850 年在广州编译出版了较系统的西方医学著作

《全体新论》,这些资料说明

A.教会医院是文化侵略的先锋 B.欧洲宗教改革浪潮传播到中国C.在华传教士的活动有客观积极作用 D.近代中国的反洋教斗争高涨

25.1978 年 5 月 3 日,《人民日报》发表社论《学习新宪法,宣传新宪法,遵守新宪法》。全国上下,围绕学习宣传新宪法,提高对社会主义法制的认识,促进社会主义法制建设,开展了广泛的学习和讨论。这一现象表明中国

A.法制建设开始融入世界 B.文革“左”倾错误清除

C.民主法制建设日臻完善 D.思想领域得到逐步解放

第 II 卷(非选择题)

大革命的成果。《拿破仑法典》确认了契约自由和契约自治的原则,还确认了自由平等的原则, 人人都享有平等的民事权利和行为能力,人们在民法上是自由平等的,这种对所有法国人都适用的统一的民法,连同大革命时期颁布的各种立法,对于摧毁封建制度、强化资产阶级国家的中央集权制起了重要作用,也确立了资产阶级法律面前,人人平等的原则,对于欧洲其他国家乃至全世界都产生了深远影响。

——摘编自《世界历史解说词 100 集》材料二 从 1950 年代到 1980 年代,民法起草作业曾经几次启动,但又随之几次中断,是因

为社会体制一直处于变革之中,法律关系难以确定。后来立法机关鉴于改革开放时代的需求和客观条件,采取先公布《民法通则》、分别制定民事单行法,如 1980 年的婚姻法、1985 年的继承法、1986 年的民法通则、1991 年的收养法、1995 年的担保法、1999 年的合同法、2007 年的物权法、

2009 年的侵权责任法等,这些法律在经济社会发展中发挥了重要作用。但是,由于这些法律相对比较散乱、零碎甚至有冲突,在保护人的权利方面的能力受到一定限制,不可能像民法典那样发挥出整体效应和统一规范,待条件成熟后再编纂统一民法典的渐进主义策略。

在一个成文法体系的国家,没有民法典,公域与私域之间的边界就是模糊不清的,个人与个人之间的权利义务关系很难明确化、稳定化。因此,我们的确需要一部高质量的、适应结构大转型趋势的民法典。2020 年 5 月 28 日《中华人民共和国民法典》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第三次会议通过,自 2021 年 1 月 1 日起施行。

——摘编自安徽凤凰网络

根据材料一概括《拿破仑法典》的特点,并结合所学知识分析《拿破仑法典》的意义。

(8 分)

根据材料二并结合所学知识,简析制定《中华人民共和国民法典》的背景。(6 分)

根据材料一,二并结合所学知识,谈谈法制与国家治理的关系。(3 分)

二、材料分析题(总分 50 分)

阅读材料,完成下列要求。(17 分)

材料一 1800 年 8 月 12 日,拿破仑下令成立民法典委员会,编纂新的民法法典,在他的亲自干预下,法典于 1804 年 3 月 21 日正式颁布实施。1807 年,这部法典正式定名为《拿破仑法典》。

《拿破仑法典》确认资产阶级财产所有权原则,保护资本主义私有制的不可侵犯性,维护了法国

阅读材料,完成下列要求。(17 分)

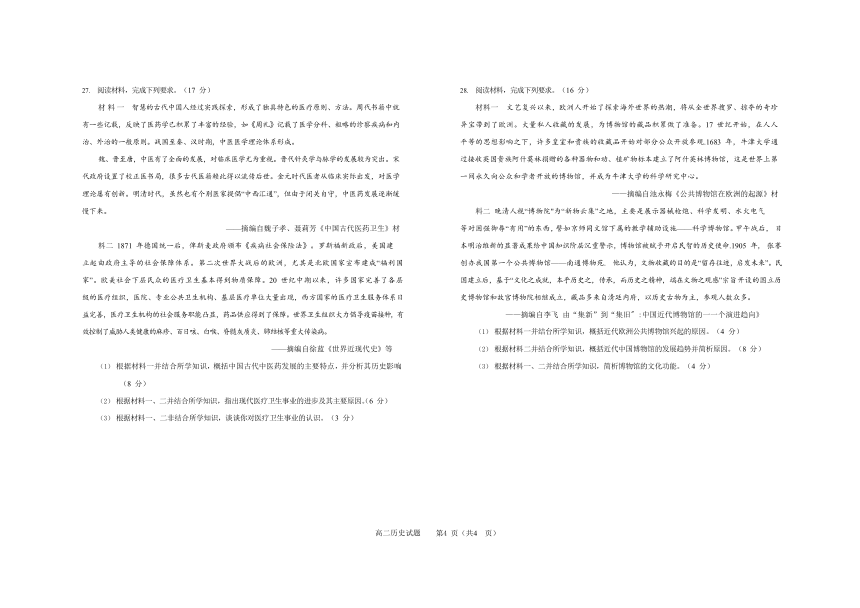

材料一 智慧的古代中国人经过实践探索,形成了独具特色的医疗原则、方法。周代书籍中就有一些记载,反映了医药学已积累了丰富的经验,如《周礼》记载了医学分科、粗略的诊察疾病和内治、外治的一般原则。战国至秦、汉时期,中医医学理论体系形成。

魏、晋至唐,中医有了全面的发展,对临床医学尤为重视。晋代针灸学与脉学的发展较为突出。宋代政府设置了校正医书局,很多古代医籍赖此得以流传后世。金元时代医者从临床实际出发,对医学理论屡有创新。明清时代,虽然也有个别医家提倡“中西汇通”,但由于闭关自守,中医药发展逐渐缓慢下来。

——摘编自魏子孝、聂莉芳《中国古代医药卫生》材料二 1871 年德国统一后,俾斯麦政府颁布《疾病社会保险法》。罗斯福新政后,美国建

立起由政府主导的社会保障体系。第二次世界大战后的欧洲,尤其是北欧国家宣布建成“福利国家”。欧美社会下层民众的医疗卫生基本得到物质保障。20 世纪中期以来,许多国家完善了各层级的医疗组织,医院、专业公共卫生机构、基层医疗单位大量出现,西方国家的医疗卫生服务体系日益完善,医疗卫生机构的社会服务职能凸显,药品供应得到了保障。世界卫生组织大力倡导疫苗接种,有效控制了威胁人类健康的麻疹、百日咳、白喉、脊髓灰质炎、肺结核等重大传染病。

——摘编自徐蓝《世界近现代史》等

根据材料一并结合所学知识,概括中国古代中医药发展的主要特点,并分析其历史影响。(8 分)

根据材料一、二并结合所学知识,指出现代医疗卫生事业的进步及其主要原因。(6 分)

根据材料一、二非结合所学知识,谈谈你对医疗卫生事业的认识。(3 分)

阅读材料,完成下列要求。(16 分)

材料一 文艺复兴以来,欧洲人开始了探索海外世界的热潮,将从全世界搜罗、掠夺的奇珍异宝带到了欧洲。大量私人收藏的发展,为博物馆的藏品积累做了准备。17 世纪开始,在人人平等的思想影响之下,许多皇室和贵族的收藏品开始对部分公众开放参观.1683 年,牛津大学通过接收英国贵族阿什莫林捐赠的各种器物和动、植矿物标本建立了阿什英林博物馆,这是世界上第一间永久向公众和学者开放的博物馆,并成为牛津大学的科学研究中心。

——摘编自池永梅《公共博物馆在欧洲的起源》材料二 晚清人视“博物院"为“新物云集”之地,主要是展示器械枪炮、科学发明、水火电气

等对困强御辱“有用”的东西,譬如京师同文馆下属的教学辅助设施——科学博物馆。甲午战后, 日本明治维新的显著成果给中国知识阶层沉重警示,博物馆被赋予开启民智的历史使命.1905 年, 张謇创办我国第一个公共博物馆——南通博物苑. 他认为,文物收藏的目的是“留存往迹,启发未来”。民国建立后,基于“文化之成就,本乎历史之,传承,而历史之精神,端在文物之观感”宗旨开设的国立历史博物馆和故宫博物院相继成立,藏品多来自清廷内府,以历史古物为主,参观人数众多。

——摘编自李飞 由“集新”到“集旧" :中国近代博物馆的一一个演进趋向》

根据材料一并结台所学知识,概括近代欧洲公共博物馆兴起的原因。(4 分)

根据材料二并结合所学知识,概括近代中国博物馆的发展趋势并简析原因。(8 分)

根据材料一、二并结合所学知识,简析博物馆的文化功能。(4 分)

历史参考答案

1.【答案】A

【详解】

周天子或者诸侯在处死某个贵族之时,首先要知会对应的宗主,否则容易引发内乱,这说明宗法制度下的相关规定对周天子和宗主以及贵族都有约束,有助于维系社会稳定,A正确;等级秩序在材料中未提及,排除B;西周并不是中央集权制度,排除C;题干内容与周天子的权威无关,排除D。

2.B

【详解】

汉武帝让九卿和丞相不得直接奏事,与此同时,他还提拔了一批中下层官员作为自己的高级侍从和助手,替他出谋划策,发号施令,削弱了丞相为首的中枢官僚权力,有助于加强皇权,B正确;题干举措与诸侯国势力变化无关,排除A;题干涉及的是中枢体制的变化,排除C;材料举措的目的是为了加强皇权而非调整中央决策机构,排除D。

3.C

【详解】

材料信息“阴阳不调,日月薄蚀,年谷不登,大遭旱蝗饥馑之害,滴见天地,灾及万民”—— “议可以佐百姓之急”;“今鼎至甘泉,以光润龙变……有黄白云降”——“议尊宝鼎”;“六年有日食之异——“议郡守不宜频更”体现的是政治与天命的结合,说明皇权政治具有神秘色彩,故C项正确;材料信息体现的是皇权政治,不是民间迷信,故A项错误;天人感应理论普遍流行开始于汉武帝,故B项错误;D项说法错误,材料主旨是强调皇权的神秘化。

”

4.D

【详解】

贞观前期的朝廷重臣住房条件较为简陋,反映了唐太宗吸取隋朝灭亡的教训,身体力行“戒奢从简”所产生的示范效应,而统治阶层戒奢从简有助于减轻百姓的负担,D正确;贞观时期国力逐渐强盛,而非发生了财政危机,排除A;戒奢从简的社会风尚不利于形成贪污腐败的官场风气,排除B;题干中官员的住房条件以及君主提倡节俭与君民关系无关,排除C。

5.B

【解析】

中国封建农耕经济形态下,拥有土地即可依赖土地获得地租收入,以此维持佛教出家团体的生活,因此佛教传入中国后出家团体生活方式的改变适应了中国封建农耕的经济形态,故答案为B项。材料没有反映佛教教义的改变,排除A项;C项材料不能反映,排除;D项说法绝对,“主要力量”材料不能反映,排除。

6.A

【详解】

本题侧重考查历史解释,突出体育在国家和社会中的作用。蹴鞠是体育活动,在宋朝很普及,蹴鞠艺人制定各项规定,这些规定积极向上,有利于良好社会风貌的出现,因此选A;B、C、D选项在材料中未体现,排除。

7.B

【详解】

题干中朱熹区分了本能和欲望,认为“天只教我饥则食,渴则饮,何曾教我穷口腹之欲”,说明朱熹认为如果是出于合理的需求,并不违背天理,B正确;自然欲求属于本能,并不违背天理,不需要压制,排除A;题干中认为人欲违背了天理,排除C;人的自然欲求应当满足,而非摒弃,排除D。

8.D

【详解】

文人参政热情高涨,“上自皇帝的所作所为,下到州县官的一举动,凡有越礼法者,皆有敢言之土极力弹劾”,说明宋朝士人的道德自觉,D正确;重文思想是政府政策导致,题干未提及政策因素,排除A;重廉耻、维护礼法制度不能说明北宋士大夫权力上升,排除B;皇权受限是因为逾越礼法,不等于皇权削弱,排除C。

9.C

【详解】

由材料信息可知,元代杂剧中宋江的唱词体现的是草莽侠义精神,而明代水浒戏则追求的是为国尽忠。这说明明代社会传统伦理更趋强化,故C正确;元杂剧标志着戏曲艺术发展成熟,故A错误;这体现不出张扬个性,故B错误;材料不能直接说明理学成为官方哲学,故D项错误。

10.【答案】D

【详解】

根据材料“明末清初的一些思想家认为,作为当时主流意识形态的程朱理学,已难以继续承担儒家所强调的道德与社会教化功能,他们开始不遗余力地呼吁儒家基本价值观念的回归”,并结合所学可得出,这一时期的先进思想家们主张摒弃程朱理学中僵化的内容,强调儒家的道德与社会教化功能,不遗余力地呼吁儒家基本价值观念的回归,使儒学重新活跃,故D项正确;思想家们只是对理学进行了某些方面的批判,并没有“摒弃了程朱理学的思辨精神”,故A项错误;这一时期先进思想家们的主张并没有动摇理学的正统地位,故B项错误;这一时期的思想没有跳出儒家思想的范畴,不能体现资产阶级的思想观念,故C项错误。

11.【答案】A

【详解】

据材料“……当土地被佃农转租时,直接生产者既要向土地所有者缴纳大租,又要向佃权所有者缴纳小租”可知,体现了明清时期土地的所有权和经营权初步分离,即永佃制反映的是土地的经营权,而土地所有者收大租,佃权所有者收小租,A正确;材料没有涉及“地主对农民的人身控制逐步强化”及“赋税征收种类”,而是强调“永佃制”的实行办法,B、C与题意不符;据所学可知,土地兼并问题贯穿于封建社会的始终,D说法绝对化。

12.C

【详解】

根据材料,清政府在新疆“正式建省”“‘行政建置基本与内地一体化”“政令划一”“法律在新疆实行”,可知清政府改变了中原王朝“因俗而治”“分而治之”的传统治边方针,故选C项;材料主要内容为清政府对新疆的政治管理措施,而非军事,排除B项;材料没有提到国际关系体系和民族危机,排除A、D两项。

13.B

【详解】

据材料“随着太平天国运动的发展,清廷不断放宽限制,使得各地督抚借军功保举自己的门生、部下等”,并结合所学知识可知,保举权的放松说明当时清朝中央集权体制的削弱,故B正确;鸦片战争后清政府开始出现政治危机,故A错误;太平天国运动时期,湘、楚、淮军等政治军事集团还没有形成地方割据势力,故C错误;材料无法体现清朝专制制度名存实亡,故D错误。

14.C

【详解】

根据材料信息,洋务派的企业"长江上的华商航运已经占了六成"、"向社会集结股资一千五百份,每股规元一百两,合计十五万两"、"受到国际市场的欢迎",说明洋务企业向西方企业学习,具备了一些现代企业性质,故C项正确;A、B、D三项材料依据不足。

15.D

【详解】

19世纪中后期,上海翻译馆翻译的与洋务运动相关的算学测量、水路兵法工艺等数百种书籍极为畅销,说明这些译著大体反映了时代变迁的要求,D项正确;初步打破闭关锁国状态的是鸦片战争,不是西方书籍的翻译和销售,A 项错误;义和团运动的爆发说明19世纪末国人的仇洋心理并未消除,B项错误;翻译和畅销西书不是对中国传统文化的深刻批判,C项错误。

16.【答案】D

【解析】

A项中“反对旧道德”的说法与题目中的信息“没有全盘反传统……使……传统重现光芒”不符;由题目中的信息“没有全盘反传统”可知当时的知识分子对传统持部分否定及部分继承的科学态度,故B项“混淆”的表述过于绝对化,应排除,本题应选D项;传统观点认为新文化运动对旧文化全盘否定,本则材料却指出白话小说和民间文学得到发扬光大,体现出新文化运动一定程度上传承和创新了旧文化。

17.A

【详解】

由材料中的“必能耕者而后授以田”“生产积极性必然大增”可知,孙中山认为给农民分配土地,可以提高其生产的积极性,这表明孙中山倡导实现“耕者有其田”的主张,故A项符合题意;B项中的“平均分配土地”在材料中没有体现;C项不符合材料主旨;D项错在“时刻关注”,均排除。

18.D

【详解】

据材料陈云在中共八大报告中提出“三个主体、三个补充”的经济构想,“即国家经济和集体经济是工商业主体,个体经营是补充;计划生产是工农业生产主体,自由生产是补充;国家市场是主体,自由市场为补充”可以看到,仍然坚持高度集中的计划经济模式,但是对苏联经济模式在进行有益探索,因此D符合题意;据材料1956年9月可知,此时社会主义改造尚未完成,A错误;据材料中共八大并结合所学可知,当时并没有纠正党内左倾错误,B错误;据上分析可知仍然坚持高度集中的计划经济模式,因此C错误。

19.【答案】D

【详解】

根据所学知识可知,中共十四大即20世纪90年代中期后,私营企业纷纷放弃改革开放初期挂靠集体企业的做法,经营私人资产,适应了我国向市场经济体制转变的要求,D项正确;改革开放初期乡镇企业挂靠集体企业的做法,不是“左”倾错误的表现,A项错误;1992年后私营企业不再使用集体企业的名义,不是国家监督私营经济的动力,B项错误;我国开始打破计划经济体制是在改革开放初期,C项错误。

20.【答案】C

【详解】

根据“恩典是靠信仰、心灵获得的神圣的精神,这种精神来自上帝对人的救赎”可得出其强调“因信称义”,这否定了教会的权威,宣扬了人文主义,故C项正确;A项是加尔文宗教改革的影响,排除A;宗教改革已经爆发,排除B;D项不能体现,排除D。

21.C

【详解】

结合所学知识可知,伏尔泰是启蒙运动的代表,主要是批判封建社会,构想了未来资产阶级理性王国的蓝图。因此从法国民众对伏尔泰的推崇做法可知,反映的是法国封建制度危机空前严重,C正确;人民主权是卢梭的主张,A排除;当时法国尚未开展工业革命,B排除;D说法不符合材料主旨,排除。故选C。

22.A

【详解】

材料“取而代之的是对新的审美形式的恣意实验,碎裂、分散和混乱成为新的艺术基调”体现的是反传统、反理性的特征,说明当时西方社会出现了信仰危机,A正确;B是浪漫主义的特征,排除;C是现实主义的特征,排除;D是印象主义的特征,排除。故选A。

23.C

【解析】

试题分析:本题是考查启蒙运动。材料体现的是启蒙思想家,而文艺复兴时期的艺术家、马丁?路德和加尔文、爱因斯坦和普朗克均不是启蒙思想家,A、B、D是均不能选的,材料是在强调牛顿等人的自然科学成果也和启蒙思想家存在内在的联系,所以本题答案只能是C。

考点:近代科学技术?相对论?爱因斯坦和普朗克等

24.C

【分析】

【详解】

从材料中可知,近代中国时期,外国教会和传教士对于中国的医疗投资和翻译书籍都做出了重大贡献,C正确;A不是材料体现的主旨,排除;材料未涉及宗教改革内容,排除B;材料中未提到中国人民反洋教斗争,排除D。

25.D

【详解】

关于学习、宣传新宪法,从官媒的推崇到民众的支持,可以看出此时新中国在法制建设方面已经有了不同于文革时期的认识,这说明思想领域得到了解放,故D项正确;由材料无法看出融入世界的问题,故A项错误;材料体现不出文革“左”倾错误清除,故B项错误;此时的民主法制建设还未完善,故C项错误。

26.(1)特点:主要是维护资产阶级的利益;体现了启蒙思想的精神,影响比较广泛。(2分)

意义:巩固法国资产阶级革命成果,促进了资本主义的发展;影响和促进了欧洲其他国家的资产阶级革命或改革;一些法律原则被世界其他国家借鉴。(6分)

(2)背景:改革开放发展的需求;原有的民事法律的弊端;新时代全面依法治国的要求;推进国家治理体系和治理能力现代化,完善中国特色社会主义制度的现实需要;坚持和完善社会主义基本经济制度、推动经济高质量发展的客观要求。(6分,回答三点)

(3)关系:法制是国家治理体系的重要组成部分;法制是社会经济发展的重要保障;法制建设必须随国家治理的发展而与时俱进。(3分)

【详解】

(1)特点,根据材料一“《拿破仑法典》确认资产阶级财产所有权原则,保护资本主义私有制的不可侵犯性”可知维护资产阶级的利益;根据材料一“还确认了自由平等的原则,人人都享有平等的民事权利和行为能力”可知体现了启蒙思想的精神;根据材料一“对于欧洲其他国家乃至全世界都产生了深远影响”可知影响比较广泛。意义,根据材料一“维护了法国大革命的成果”可知巩固了法国资产阶级革命成果,促进了资本主义的发展;根据材料一“对于摧毁封建制度、强化资产阶级国家的中央集权制起了重要作用”可知影响和促进了欧洲其他国家的资产阶级革命或改革;根据材料一“对于欧洲其他国家乃至全世界都产生了深远影响”可知一些法律原则被世界其他国家借鉴。

(2)背景,根据材料二“鉴于改革开放时代的需求和客观条件”可知,改革开放发展的需求;根据材料二“这些法律相对比较散乱、零碎甚至有冲突,在保护人的权利方面的能力受到一定限制”可知,原有的民事法律存在弊端;根据材料二“需要一部高质量的、适应结构大转型趋势的民法典”并结合中国特色社会主义法制建设的要求分析可知,新时代全面依法治国的要求;结合中国特色社会主义政治体制建设的要求分析可知,推进国家治理体系和治理能力现代化,完善中国特色社会主义制度的现实需要;结合中国特色社会主义经济体制建设的要求分析可知,坚持和完善社会主义基本经济制度、推动经济高质量发展的客观要求。

(3)关系,根据两部法律在国家治理的作用进行分析可知,法制是国家治理体系的重要组成部分;根据两部法律在经济建设的作用进行分析可知法制是社会经济发展的重要保障;同时,根据我国民法典的制定过程可知,法制建设必须随国家治理的发展而与时俱进。

27.(1)主要特点:理论研究与临床实践相结合;政府重视医籍的校正与传承;受政治经济形势影响较大,明清发展缓慢下来。(3分)

历史影响:使中医药学逐渐形成体系并得到丰富完善;有利于民众的身体健康和经济社会的发展;后期的缓慢发展不利于社会转型。(5分)

(2)进步:医疗保障被纳入社会保障体制;各层级医疗机构纷纷建立,现代医疗卫生体系的建设取得了巨大进展;基本医疗卫生制度得到落实;公共疾病的防控与公共卫生的监督取得突出成就。(6分,回答三点)

主要原因:国家干预的加强;世界性公共卫生机构的推动;科技革命的促进。(3分)

【详解】

(1)主要特点:由材料“宋代政府设置了校正医书局,很多古代医籍赖此得以流传后世”可归纳为政府重视医籍的校正与传承;由材料“金元时代医者从临床实际出发,对医学理论屡有创新”可归纳为注重理论研究与临床实践的结合;由材料“但由于闭关自守,中医药发展逐渐缓慢下来”可归纳为受政治经济形势影响较大,明清发展缓慢下来。

历史影响:由材料“战国至秦、汉时期,中医医学理论体系形成”“魏、晋至唐,中医有了全面的发展”等信息可知,其发展使中医药学逐渐形成体系并得到丰富完善;另外结合所学可知,中医药学的发展有利于保护民众的身体健康,从而为社会经济发展提供保证,但其后期的缓慢发展,是不利于社会转型的。

(2)进步:由材料“俾斯麦政府颁布《疾病社会保险法》”“美国建立起由政府主导的社会保障体系”可归纳为医疗保障被纳入社会保障体制;由材料“欧美社会下层民众的医疗卫生基本得到物质保障”可归纳为基本医疗卫生制度得到落实;由材料“医院、专业公共卫生机构、基层医疗单位大量出现,西方国家的医疗卫生服务体系日益完善”可归纳为各层级医疗机构纷纷建立,现代医疗卫生体系的建设取得了巨大进展;由材料“世界卫生组织大力倡导疫苗接种,有效控制了威胁人类健康的麻疹、百日咳……等重大传染病”可归纳为公共疾病的防控与公共卫生的监督取得突出成就。

主要原因:由材料“俾斯麦政府颁布《疾病社会保险法》”“美国建立起由政府主导的社会保障体系”可知,其主要原因是国家干预的加强;由材料“世界卫生组织大力倡导疫苗接种,有效控制了威胁人类健康的麻疹、百日咳……等重大传染病”可知,其主要原因是世界性公共卫生机构的推动;另外结合所学可再从科技进步和经济发展等角度进行说明。

(3)认识:由材料一中医药学的发展历程可得出认识“医疗卫生事业关平人民身体健康,自古以来就受到了普遍重视”;由材料二现代医疗卫生事业进步的原因可得出认识“医疗卫生事业的发展与科技、政治、经济等因素密不可分”;由材料二现代医疗卫生事业进步所涉及的主要区域可得出认识“各国政治经济发展并不平衡,这也直接导致现代医疗卫生事业也呈现出时间与地区发展的不平衡”。

28.(1)原因:文艺复兴推动欧洲探索海外世界;欧洲对外殖民扩张和掠夺;私人收藏的发展;启蒙运动传播了平等思想;科学研究和教育的需要。(4分,回答四点)

(2)趋向:从展示工业文明成果走向展示历史文物;走向独立和专业发展;公共性不断增强;民族性不断增强。(3分)原因:民族危机不断加深,救亡图存的需要;爱国意识进一步觉醒;西学东渐不断深入;知识分子的推动;对西方文明的反思;对传统文化的重视。(5分,回答五点)

(3)功能:推动科学文化研究;丰富人们的文化生活;激发爱国热情与民族自信;传承

和发展优秀传统文化;保护文化遗产。(4分,回答三点)

【详解】

(1)根据材料一“文艺复兴以来,欧洲以开始了探索海外世界的热潮,将从全世界搜罗、掠夺的奇珍异宝带到了欧洲”可得出文艺复兴推动欧洲探索海外世界;欧洲对外殖民扩张和掠夺;根据材料一“大量私人收藏的发展,为博物馆的藏品积累做了准备”可得出,私人收藏的发展;根据材料一“17世纪开始,在人人平等的思想影响之下,许多皇室和贵族的收藏品开始对部分公众开放参观”可得出,启蒙运动传播了平等思想;根据材料一“这是世界上第一间永久向公众和学者开放的博物馆,并成为牛津大学的科学研究中心”可得出,科学研究和教育的需要。

(2)趋向:根据材料二“晚清人视‘博物院’为‘新物云集’之地,主要是展示器械枪炮、科学发明、水火电气等对困强御辱‘有用’的东西……甲午战后,日本明治维新的显著成果给中国知识阶层沉重警示,博物馆被赋子开启民智的历史使命。”“民国建立后,‘基于文化之成就,本乎历史之传承,而历史之精神,端在文物之观感’宗旨开设的国立历史博物馆和故宫博物院相继成立……历史古物为主”并结合所学可知,发展趋势是:从展示工业文明成果走向展示历史文物;走向独立和专业发展;公共性不断增强;民族性不断增强。原因:根据材料二“甲午战后,日本明治维新的显著成果给中国知识阶层沉重警示”“张謇创办我国第一个公共博物馆”“民国建立后,基于文化之成就,本乎历史之传承,而历史之精神,端在文物之观感宗旨开设的国立历史博物馆和故宫博物院相继成立”并结合所学可从民族危机不断加深,救亡图存的需要;爱国意识进一步觉醒,西学东渐不断深入;知识分子的推动,对西方文明的反思;对传统文化的重视进行分析回答。

(3)根据材料一“并成为牛津大学的科学研究中心”、材料二“基于文化之成就,本乎历史之传承,而历史之精神,端在文物之观感”“以历史古物为主”并结合所学从推动科学文化研究;丰富人们的文化生活;激发爱国热情与民族自信;传承和和发展优秀传统文化;保护文化遗产进行分析。

晋城市2020-2021 学年度第一学期高二期末联考历 史 试 题

考试时间:90 分钟

4.下表所示是对贞观前期朝廷重臣住房条件的介绍(部分)。它在一定程度上反映了唐太宗吸取隋朝灭亡的教训,身体力行“戒奢从简”所产生的示范效应。这种风尚

答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

请将答案正确填写在答题卡上

第 I 卷(选择题)

一、单选题(总分 50,每小题 2 分)

西周和春秋时期,所有宗族都设有宗子或宗主作为族长,掌有主管全族的一切权力。按照史籍记载,周天子要处死某个贵族之时,需要事先知会该贵族的宗主,诸侯要处分国内的贵族也是一样。否则就是“非礼”,可能会引发矛盾甚至是内乱。这表明先秦宗法制度

有助于维系社会稳定 B.形成了严密等级秩序

C.有利于加强中央集权 D.强化了周天子的权威

汉武帝亲自过问一切政务,让九卿和丞相不得直接奏事,与此同时,他还提拔了一批中下层官员作为自己的高级侍从和助手,替他出谋划策,发号施令。汉武帝这一做法

限制了各诸侯国势力的扩张 B.利于加强君主专制统治

C.缓和了中央各部门间的矛盾 D.旨在调整中央决策机构

8388350-961390中书令岑文本

居“宅卑湿”

户部尚书戴胄

“居宅弊陋”

尚书右仆射温彦博

“家贫无正寝”

中书令岑文本

居“宅卑湿”

户部尚书戴胄

“居宅弊陋”

尚书右仆射温彦博

“家贫无正寝”

A.源于当时的财政危机 B.加剧了官吏的贪污腐败

C.体现了民贵君轻思想 D.有利于减轻百姓的负担

佛教在古印度,其出家众的生活来源是由托钵化缘来获得的。两汉魏晋传入中国之后,出家众的生活来源发生了改变,由托钵化缘式改变为坐拥土地及寺产的安居受供式。佛教出家团体生活方式的改变

表明佛教放弃了原始教义 B.旨在适应中国封建农耕的经济形态C.反映了佛教与儒学的融合 D.成为两汉魏晋土地兼并的主要力量

“蹴鞠”是指古人以脚蹴、踏、踢皮球的活动。宋代从皇宫内院到平民家庭普及很广,宋代蹴鞠艺人组织社团,制定社规,如要和气、要信实、要礼法、要尊重、戒争斗、戒酒色等等。 据此可知,当时蹴鞠

具有规范社会秩序的功能 B.推动了军事力量增强C.源于中外文化的频繁交流 D.有助于形成忠君思想

朱熹曰:“这是天教我如此。饥便食,渴便饮,只得顺他。穷口腹之欲便不是。盖天只教我饥 则食,渴则饮,何曾教我穷口腹之欲?”朱熹所要表达的本意是

1359535297815时期

议题

理据

内容

汉文帝

民政·议可以佐百姓之急

灾异

阴阳不调,日月薄蚀,年谷不登,大遭旱蝗饥馑之害,滴见天地,灾及万民

汉武帝

礼法·议尊宝鼎

祥瑞

今鼎至甘泉,以光润龙变,承休无疆。合兹中ft,有黄白云降

汉光武帝

人事·议郡守不宜频更

灾异

六年有日食之异

时期

议题

理据

内容

汉文帝

民政·议可以佐百姓之急

灾异

阴阳不调,日月薄蚀,年谷不登,大遭旱蝗饥馑之害,滴见天地,灾及万民

汉武帝

礼法·议尊宝鼎

祥瑞

今鼎至甘泉,以光润龙变,承休无疆。合兹中ft,有黄白云降

汉光武帝

人事·议郡守不宜频更

灾异

六年有日食之异

如表是汉代朝廷通过合议方式讨论国家政事时所引以裁决的理据

如表据此可以判断,汉代

A.民间迷信思想较为盛行 B.天人感应观念普遍流行C.皇权政治具有神秘色彩 D.政事深受自然环境的影响

A.压抑人的自然欲求 B.合理需求符合天理

C.人欲与天理相一致 D.摒弃人的一切欲望

北宋时期,文人参政热情高涨,“真、仁之世,范仲淹、欧阳修等诸贤以直言谠论倡于朝,于是中外缙绅知以名节相高,廉耻相尚,尽去五季之陋矣”。上自皇帝的所作所为,下到州县官的一举动,凡有越礼法者,皆有敢言之土极力弹劾。材料

反映了重文思想 B.说明了北宋士大夫权力增大

C.体现了皇权削弱 D.反映了宋朝士人的道德自觉

元代水浒杂剧《黑旋风双献功》中,宋江出场唱词为“家住梁山泊,平生不种田。刀磨风刃快,斧蘸月痕圆”。明代水浒戏《梁山七虎闹铜台》中,则为“报国忠心如皎月,杰士丛中把姓标”。这一形象变化折射出

戏曲艺术发展成熟 B.世俗文化张扬个性

C.传统伦理更趋强化 D.理学成为官方哲学

明末清初的一些思想家认为,作为当时主流意识形态的程朱理学,已难以继续承担儒家所强调的道德与社会教化功能,他们开始不遗余力地呼吁儒家基本价值观念的回归。这些思想家的主张

摒弃了程朱理学的思辨精神 B.动摇了理学的封建正统地位C.体现了资产阶级的思想观念 D.促使传统文化重新焕发生机

明清时期在不少地区出现永佃制,即地主出卖土地之后,仍由旧的佃户耕种交租,不改变耕种权,而佃农有退佃、转租或者典卖佃权的自由。当土地被佃农转租时,直接生产者既要向土地所有者缴纳大租,又要向佃权所有者缴纳小租。永佃制和大小租的形成反映了

土地所有权和经营权初步分离 B.地主对农民的人身控制逐步强化C.赋税征收种类由简单转向复杂 D.土地兼并问题得到了有效控制

中原王朝基本采用“因俗而治”“分而治之”的治边方针。清政府收复新疆后,于 1884 年正式建省,在南疆普遍设立道、府、州、县,其行政建置基本与内地一体化;取消各级大小伯克, 使政令划一;清王朝的法律在新疆实行。这反映了清政府

更适应国际关系体系下的新形势 B.重新构筑国防体系C.边疆治理理念及措施的重大革新 D.积极应对民族危机

清制督抚有保举权,但对于保举名额和官职上有严格限制。随着太平天国运动的发展,清廷不断放宽限制,使得各地督抚借军功保举自己的门生、部下等,湘、楚、淮军等政治军事集团在此逐渐形成。该现象反映出当时

政府开始出现政治危机 B.集权体制受到冲击

1359535563880企业

轮船招商局

保险招商局

汉冶萍厂矿公司

从洋商那里分回了 1300

在吸收和借鉴外国洋商保险企业

改用马丁碱法之炉以去磷

状况

余万两的市场份额,并

把一些外商轮船公司挤

的经验教训的基础上,以参股、

投股的方式,向社会集结股资一

质,“十余年未解之难题一

朝涣然冰释”,产品质量焕

垮,长江上的华商航运

千五百份,每股规元一百两,合

然一新,受到国际市场的欢

已经占了六成。

计十五万两。

迎。

企业

轮船招商局

保险招商局

汉冶萍厂矿公司

从洋商那里分回了 1300

在吸收和借鉴外国洋商保险企业

改用马丁碱法之炉以去磷

状况

余万两的市场份额,并

把一些外商轮船公司挤

的经验教训的基础上,以参股、

投股的方式,向社会集结股资一

质,“十余年未解之难题一

朝涣然冰释”,产品质量焕

垮,长江上的华商航运

千五百份,每股规元一百两,合

然一新,受到国际市场的欢

已经占了六成。

计十五万两。

迎。

C.地方割据势力迅速膨胀 D.专制制度名存实亡14.下表是洋务运动时期创办的一部分洋务企业。据此可知这些企业

A.维护了清王朝经济利益 B.体现与洋人争利的目的

C.具备一些现代企业性质 D.体现了官督商办的特点

15.1868 年起,上海翻译馆专事西书翻译。至 19 世纪 90 年代中期时,其译书籍数百种。其中, 多为算学测量、水路兵法工艺、天文汽机化学等。此类书籍公开售卖极为畅销。以上译著A.初步打破了闭关锁国状态 B.基本消除了国人仇洋的心理

C.深刻批判了中国传统文化 D.大体反映了时代变迁的要求

一位学者评价说:“当时知识分子不但没有全盘反传统,而且使不少被尘封或淹没了的传统重现光芒。例如,不登大雅之堂的白话小说,成了中国文学史的重要内容;作为传统文化的民间文学,第一次真正进入了大学的学术殿堂。”这一观点认为新文化运动

A.反对旧道德崇尚现代文化 B.混淆了先进与落后的界限C.充分肯定了文言文的价值 D.存在对旧文化的传承与创新

孙中ft在一次谈话中言及农民每年的所得不到自己收获的一半,农民十分贫困。因此他认为, 如果“土地国有后,必能耕者而后授以田”,农民的生产积极性也必然会大增。这表明孙中ft A.倡导实行“耕者有其田”的主张 B.已产生平均分配土地的设想

C.已认识到农民遭受剥削的根源 D.时刻关注农民生产的积极性

18.1956 年 9 月 20 日,陈云在中共八大上所做的报告中提出了著名的“三个主体、三个补充”的经济构想,即国家经济和集体经济是工商业主体,个体经营是补充;计划生产是工农业生产主体,自由生产是补充;国家市场是主体,自由市场为补充。这表明当时中国

A.社会主义改造尚不彻底 B.开始纠正党内左倾错误

C.摆脱了苏联模式的影响 D.注重探索经济建设道路

在改革开放初期,乡镇企业是不允许以私人名义开办的,一定要挂靠在某个集体企业的名义上才能生产经营,也就是说只能戴着集体企业的“红帽子”去经营私人的资产。但是 20 世纪90 年代中期后,大部分私营企业纷纷摘掉“红帽子”。这种“摘帽”现象

纠正了企业“左”倾错误 B.推动了国家对私营经济的监督C.开始打破计划经济体制 D.适应了我国经济体制变化要求

在中世纪的欧洲,天主教的恩典是神秘的、超自然的存在,是要靠神职人员和仪式才能传递。但在马丁·路德看来,恩典是靠信仰、心灵获得的神圣的精神,这种精神来自上帝对人的救赎。他的这一论断

强调了个人信仰的自主性 B.为宗教改革爆发提供了条件C.否定了天主教会的权威性 D.表明基督教蕴含着反抗精神

21.1778 年 12 月,84 岁的“法兰西思想之王”伏尔泰重返阔别多年的巴黎,被巴黎人民作为伟人迎入巴黎,公众对他的欢呼致敬远远超过对帝王形式上的礼遇。这反映了

A.人民主权思想已经深人人心 B.工业资产阶级的呼声和诉求C.法国封建制度危机空前严重 D.巴黎人民受到启蒙真谛熏陶

世纪 20 年代,德国艺术团体“桥社”成立。“一切常规的或‘资产阶级'”的东西都在他们拒斥之列,取而代之的是对新的审美形式的恣意实验,碎裂、分散和混乱成为新的艺术基调。“桥社”所体现的艺术基调

A.反映西方社会出现精神危机 B.善于发掘人物内在的情感世界C.体现科技革命下的社会现实 D.强调色彩的运用和整体的统一

《全球通史》中写到“他们并不把自己仅仅看作欧洲人,而是把自己看作是人类的成员。他们试图从全球而非西方的角度来思考和行动,并试图发现与牛顿发现的物质世界的定律相当的普遍适用的法则。”文中的他们指的是( )

A.文艺复兴时期的艺术家 B.马丁·路德和加尔文

C.启蒙思想家 D.爱因斯坦和普朗克

24.1835~1949 年欧美各教会在华共设有两万五千张病床,投资五千万美元,年均约四百名外国医护人员在华工作;英国传教士医生合信 1850 年在广州编译出版了较系统的西方医学著作

《全体新论》,这些资料说明

A.教会医院是文化侵略的先锋 B.欧洲宗教改革浪潮传播到中国C.在华传教士的活动有客观积极作用 D.近代中国的反洋教斗争高涨

25.1978 年 5 月 3 日,《人民日报》发表社论《学习新宪法,宣传新宪法,遵守新宪法》。全国上下,围绕学习宣传新宪法,提高对社会主义法制的认识,促进社会主义法制建设,开展了广泛的学习和讨论。这一现象表明中国

A.法制建设开始融入世界 B.文革“左”倾错误清除

C.民主法制建设日臻完善 D.思想领域得到逐步解放

第 II 卷(非选择题)

大革命的成果。《拿破仑法典》确认了契约自由和契约自治的原则,还确认了自由平等的原则, 人人都享有平等的民事权利和行为能力,人们在民法上是自由平等的,这种对所有法国人都适用的统一的民法,连同大革命时期颁布的各种立法,对于摧毁封建制度、强化资产阶级国家的中央集权制起了重要作用,也确立了资产阶级法律面前,人人平等的原则,对于欧洲其他国家乃至全世界都产生了深远影响。

——摘编自《世界历史解说词 100 集》材料二 从 1950 年代到 1980 年代,民法起草作业曾经几次启动,但又随之几次中断,是因

为社会体制一直处于变革之中,法律关系难以确定。后来立法机关鉴于改革开放时代的需求和客观条件,采取先公布《民法通则》、分别制定民事单行法,如 1980 年的婚姻法、1985 年的继承法、1986 年的民法通则、1991 年的收养法、1995 年的担保法、1999 年的合同法、2007 年的物权法、

2009 年的侵权责任法等,这些法律在经济社会发展中发挥了重要作用。但是,由于这些法律相对比较散乱、零碎甚至有冲突,在保护人的权利方面的能力受到一定限制,不可能像民法典那样发挥出整体效应和统一规范,待条件成熟后再编纂统一民法典的渐进主义策略。

在一个成文法体系的国家,没有民法典,公域与私域之间的边界就是模糊不清的,个人与个人之间的权利义务关系很难明确化、稳定化。因此,我们的确需要一部高质量的、适应结构大转型趋势的民法典。2020 年 5 月 28 日《中华人民共和国民法典》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第三次会议通过,自 2021 年 1 月 1 日起施行。

——摘编自安徽凤凰网络

根据材料一概括《拿破仑法典》的特点,并结合所学知识分析《拿破仑法典》的意义。

(8 分)

根据材料二并结合所学知识,简析制定《中华人民共和国民法典》的背景。(6 分)

根据材料一,二并结合所学知识,谈谈法制与国家治理的关系。(3 分)

二、材料分析题(总分 50 分)

阅读材料,完成下列要求。(17 分)

材料一 1800 年 8 月 12 日,拿破仑下令成立民法典委员会,编纂新的民法法典,在他的亲自干预下,法典于 1804 年 3 月 21 日正式颁布实施。1807 年,这部法典正式定名为《拿破仑法典》。

《拿破仑法典》确认资产阶级财产所有权原则,保护资本主义私有制的不可侵犯性,维护了法国

阅读材料,完成下列要求。(17 分)

材料一 智慧的古代中国人经过实践探索,形成了独具特色的医疗原则、方法。周代书籍中就有一些记载,反映了医药学已积累了丰富的经验,如《周礼》记载了医学分科、粗略的诊察疾病和内治、外治的一般原则。战国至秦、汉时期,中医医学理论体系形成。

魏、晋至唐,中医有了全面的发展,对临床医学尤为重视。晋代针灸学与脉学的发展较为突出。宋代政府设置了校正医书局,很多古代医籍赖此得以流传后世。金元时代医者从临床实际出发,对医学理论屡有创新。明清时代,虽然也有个别医家提倡“中西汇通”,但由于闭关自守,中医药发展逐渐缓慢下来。

——摘编自魏子孝、聂莉芳《中国古代医药卫生》材料二 1871 年德国统一后,俾斯麦政府颁布《疾病社会保险法》。罗斯福新政后,美国建

立起由政府主导的社会保障体系。第二次世界大战后的欧洲,尤其是北欧国家宣布建成“福利国家”。欧美社会下层民众的医疗卫生基本得到物质保障。20 世纪中期以来,许多国家完善了各层级的医疗组织,医院、专业公共卫生机构、基层医疗单位大量出现,西方国家的医疗卫生服务体系日益完善,医疗卫生机构的社会服务职能凸显,药品供应得到了保障。世界卫生组织大力倡导疫苗接种,有效控制了威胁人类健康的麻疹、百日咳、白喉、脊髓灰质炎、肺结核等重大传染病。

——摘编自徐蓝《世界近现代史》等

根据材料一并结合所学知识,概括中国古代中医药发展的主要特点,并分析其历史影响。(8 分)

根据材料一、二并结合所学知识,指出现代医疗卫生事业的进步及其主要原因。(6 分)

根据材料一、二非结合所学知识,谈谈你对医疗卫生事业的认识。(3 分)

阅读材料,完成下列要求。(16 分)

材料一 文艺复兴以来,欧洲人开始了探索海外世界的热潮,将从全世界搜罗、掠夺的奇珍异宝带到了欧洲。大量私人收藏的发展,为博物馆的藏品积累做了准备。17 世纪开始,在人人平等的思想影响之下,许多皇室和贵族的收藏品开始对部分公众开放参观.1683 年,牛津大学通过接收英国贵族阿什莫林捐赠的各种器物和动、植矿物标本建立了阿什英林博物馆,这是世界上第一间永久向公众和学者开放的博物馆,并成为牛津大学的科学研究中心。

——摘编自池永梅《公共博物馆在欧洲的起源》材料二 晚清人视“博物院"为“新物云集”之地,主要是展示器械枪炮、科学发明、水火电气

等对困强御辱“有用”的东西,譬如京师同文馆下属的教学辅助设施——科学博物馆。甲午战后, 日本明治维新的显著成果给中国知识阶层沉重警示,博物馆被赋予开启民智的历史使命.1905 年, 张謇创办我国第一个公共博物馆——南通博物苑. 他认为,文物收藏的目的是“留存往迹,启发未来”。民国建立后,基于“文化之成就,本乎历史之,传承,而历史之精神,端在文物之观感”宗旨开设的国立历史博物馆和故宫博物院相继成立,藏品多来自清廷内府,以历史古物为主,参观人数众多。

——摘编自李飞 由“集新”到“集旧" :中国近代博物馆的一一个演进趋向》

根据材料一并结台所学知识,概括近代欧洲公共博物馆兴起的原因。(4 分)

根据材料二并结合所学知识,概括近代中国博物馆的发展趋势并简析原因。(8 分)

根据材料一、二并结合所学知识,简析博物馆的文化功能。(4 分)

历史参考答案

1.【答案】A

【详解】

周天子或者诸侯在处死某个贵族之时,首先要知会对应的宗主,否则容易引发内乱,这说明宗法制度下的相关规定对周天子和宗主以及贵族都有约束,有助于维系社会稳定,A正确;等级秩序在材料中未提及,排除B;西周并不是中央集权制度,排除C;题干内容与周天子的权威无关,排除D。

2.B

【详解】

汉武帝让九卿和丞相不得直接奏事,与此同时,他还提拔了一批中下层官员作为自己的高级侍从和助手,替他出谋划策,发号施令,削弱了丞相为首的中枢官僚权力,有助于加强皇权,B正确;题干举措与诸侯国势力变化无关,排除A;题干涉及的是中枢体制的变化,排除C;材料举措的目的是为了加强皇权而非调整中央决策机构,排除D。

3.C

【详解】

材料信息“阴阳不调,日月薄蚀,年谷不登,大遭旱蝗饥馑之害,滴见天地,灾及万民”—— “议可以佐百姓之急”;“今鼎至甘泉,以光润龙变……有黄白云降”——“议尊宝鼎”;“六年有日食之异——“议郡守不宜频更”体现的是政治与天命的结合,说明皇权政治具有神秘色彩,故C项正确;材料信息体现的是皇权政治,不是民间迷信,故A项错误;天人感应理论普遍流行开始于汉武帝,故B项错误;D项说法错误,材料主旨是强调皇权的神秘化。

”

4.D

【详解】

贞观前期的朝廷重臣住房条件较为简陋,反映了唐太宗吸取隋朝灭亡的教训,身体力行“戒奢从简”所产生的示范效应,而统治阶层戒奢从简有助于减轻百姓的负担,D正确;贞观时期国力逐渐强盛,而非发生了财政危机,排除A;戒奢从简的社会风尚不利于形成贪污腐败的官场风气,排除B;题干中官员的住房条件以及君主提倡节俭与君民关系无关,排除C。

5.B

【解析】

中国封建农耕经济形态下,拥有土地即可依赖土地获得地租收入,以此维持佛教出家团体的生活,因此佛教传入中国后出家团体生活方式的改变适应了中国封建农耕的经济形态,故答案为B项。材料没有反映佛教教义的改变,排除A项;C项材料不能反映,排除;D项说法绝对,“主要力量”材料不能反映,排除。

6.A

【详解】

本题侧重考查历史解释,突出体育在国家和社会中的作用。蹴鞠是体育活动,在宋朝很普及,蹴鞠艺人制定各项规定,这些规定积极向上,有利于良好社会风貌的出现,因此选A;B、C、D选项在材料中未体现,排除。

7.B

【详解】

题干中朱熹区分了本能和欲望,认为“天只教我饥则食,渴则饮,何曾教我穷口腹之欲”,说明朱熹认为如果是出于合理的需求,并不违背天理,B正确;自然欲求属于本能,并不违背天理,不需要压制,排除A;题干中认为人欲违背了天理,排除C;人的自然欲求应当满足,而非摒弃,排除D。

8.D

【详解】

文人参政热情高涨,“上自皇帝的所作所为,下到州县官的一举动,凡有越礼法者,皆有敢言之土极力弹劾”,说明宋朝士人的道德自觉,D正确;重文思想是政府政策导致,题干未提及政策因素,排除A;重廉耻、维护礼法制度不能说明北宋士大夫权力上升,排除B;皇权受限是因为逾越礼法,不等于皇权削弱,排除C。

9.C

【详解】

由材料信息可知,元代杂剧中宋江的唱词体现的是草莽侠义精神,而明代水浒戏则追求的是为国尽忠。这说明明代社会传统伦理更趋强化,故C正确;元杂剧标志着戏曲艺术发展成熟,故A错误;这体现不出张扬个性,故B错误;材料不能直接说明理学成为官方哲学,故D项错误。

10.【答案】D

【详解】

根据材料“明末清初的一些思想家认为,作为当时主流意识形态的程朱理学,已难以继续承担儒家所强调的道德与社会教化功能,他们开始不遗余力地呼吁儒家基本价值观念的回归”,并结合所学可得出,这一时期的先进思想家们主张摒弃程朱理学中僵化的内容,强调儒家的道德与社会教化功能,不遗余力地呼吁儒家基本价值观念的回归,使儒学重新活跃,故D项正确;思想家们只是对理学进行了某些方面的批判,并没有“摒弃了程朱理学的思辨精神”,故A项错误;这一时期先进思想家们的主张并没有动摇理学的正统地位,故B项错误;这一时期的思想没有跳出儒家思想的范畴,不能体现资产阶级的思想观念,故C项错误。

11.【答案】A

【详解】

据材料“……当土地被佃农转租时,直接生产者既要向土地所有者缴纳大租,又要向佃权所有者缴纳小租”可知,体现了明清时期土地的所有权和经营权初步分离,即永佃制反映的是土地的经营权,而土地所有者收大租,佃权所有者收小租,A正确;材料没有涉及“地主对农民的人身控制逐步强化”及“赋税征收种类”,而是强调“永佃制”的实行办法,B、C与题意不符;据所学可知,土地兼并问题贯穿于封建社会的始终,D说法绝对化。

12.C

【详解】

根据材料,清政府在新疆“正式建省”“‘行政建置基本与内地一体化”“政令划一”“法律在新疆实行”,可知清政府改变了中原王朝“因俗而治”“分而治之”的传统治边方针,故选C项;材料主要内容为清政府对新疆的政治管理措施,而非军事,排除B项;材料没有提到国际关系体系和民族危机,排除A、D两项。

13.B

【详解】

据材料“随着太平天国运动的发展,清廷不断放宽限制,使得各地督抚借军功保举自己的门生、部下等”,并结合所学知识可知,保举权的放松说明当时清朝中央集权体制的削弱,故B正确;鸦片战争后清政府开始出现政治危机,故A错误;太平天国运动时期,湘、楚、淮军等政治军事集团还没有形成地方割据势力,故C错误;材料无法体现清朝专制制度名存实亡,故D错误。

14.C

【详解】

根据材料信息,洋务派的企业"长江上的华商航运已经占了六成"、"向社会集结股资一千五百份,每股规元一百两,合计十五万两"、"受到国际市场的欢迎",说明洋务企业向西方企业学习,具备了一些现代企业性质,故C项正确;A、B、D三项材料依据不足。

15.D

【详解】

19世纪中后期,上海翻译馆翻译的与洋务运动相关的算学测量、水路兵法工艺等数百种书籍极为畅销,说明这些译著大体反映了时代变迁的要求,D项正确;初步打破闭关锁国状态的是鸦片战争,不是西方书籍的翻译和销售,A 项错误;义和团运动的爆发说明19世纪末国人的仇洋心理并未消除,B项错误;翻译和畅销西书不是对中国传统文化的深刻批判,C项错误。

16.【答案】D

【解析】

A项中“反对旧道德”的说法与题目中的信息“没有全盘反传统……使……传统重现光芒”不符;由题目中的信息“没有全盘反传统”可知当时的知识分子对传统持部分否定及部分继承的科学态度,故B项“混淆”的表述过于绝对化,应排除,本题应选D项;传统观点认为新文化运动对旧文化全盘否定,本则材料却指出白话小说和民间文学得到发扬光大,体现出新文化运动一定程度上传承和创新了旧文化。

17.A

【详解】

由材料中的“必能耕者而后授以田”“生产积极性必然大增”可知,孙中山认为给农民分配土地,可以提高其生产的积极性,这表明孙中山倡导实现“耕者有其田”的主张,故A项符合题意;B项中的“平均分配土地”在材料中没有体现;C项不符合材料主旨;D项错在“时刻关注”,均排除。

18.D

【详解】

据材料陈云在中共八大报告中提出“三个主体、三个补充”的经济构想,“即国家经济和集体经济是工商业主体,个体经营是补充;计划生产是工农业生产主体,自由生产是补充;国家市场是主体,自由市场为补充”可以看到,仍然坚持高度集中的计划经济模式,但是对苏联经济模式在进行有益探索,因此D符合题意;据材料1956年9月可知,此时社会主义改造尚未完成,A错误;据材料中共八大并结合所学可知,当时并没有纠正党内左倾错误,B错误;据上分析可知仍然坚持高度集中的计划经济模式,因此C错误。

19.【答案】D

【详解】

根据所学知识可知,中共十四大即20世纪90年代中期后,私营企业纷纷放弃改革开放初期挂靠集体企业的做法,经营私人资产,适应了我国向市场经济体制转变的要求,D项正确;改革开放初期乡镇企业挂靠集体企业的做法,不是“左”倾错误的表现,A项错误;1992年后私营企业不再使用集体企业的名义,不是国家监督私营经济的动力,B项错误;我国开始打破计划经济体制是在改革开放初期,C项错误。

20.【答案】C

【详解】

根据“恩典是靠信仰、心灵获得的神圣的精神,这种精神来自上帝对人的救赎”可得出其强调“因信称义”,这否定了教会的权威,宣扬了人文主义,故C项正确;A项是加尔文宗教改革的影响,排除A;宗教改革已经爆发,排除B;D项不能体现,排除D。

21.C

【详解】

结合所学知识可知,伏尔泰是启蒙运动的代表,主要是批判封建社会,构想了未来资产阶级理性王国的蓝图。因此从法国民众对伏尔泰的推崇做法可知,反映的是法国封建制度危机空前严重,C正确;人民主权是卢梭的主张,A排除;当时法国尚未开展工业革命,B排除;D说法不符合材料主旨,排除。故选C。

22.A

【详解】

材料“取而代之的是对新的审美形式的恣意实验,碎裂、分散和混乱成为新的艺术基调”体现的是反传统、反理性的特征,说明当时西方社会出现了信仰危机,A正确;B是浪漫主义的特征,排除;C是现实主义的特征,排除;D是印象主义的特征,排除。故选A。

23.C

【解析】

试题分析:本题是考查启蒙运动。材料体现的是启蒙思想家,而文艺复兴时期的艺术家、马丁?路德和加尔文、爱因斯坦和普朗克均不是启蒙思想家,A、B、D是均不能选的,材料是在强调牛顿等人的自然科学成果也和启蒙思想家存在内在的联系,所以本题答案只能是C。

考点:近代科学技术?相对论?爱因斯坦和普朗克等

24.C

【分析】

【详解】

从材料中可知,近代中国时期,外国教会和传教士对于中国的医疗投资和翻译书籍都做出了重大贡献,C正确;A不是材料体现的主旨,排除;材料未涉及宗教改革内容,排除B;材料中未提到中国人民反洋教斗争,排除D。

25.D

【详解】

关于学习、宣传新宪法,从官媒的推崇到民众的支持,可以看出此时新中国在法制建设方面已经有了不同于文革时期的认识,这说明思想领域得到了解放,故D项正确;由材料无法看出融入世界的问题,故A项错误;材料体现不出文革“左”倾错误清除,故B项错误;此时的民主法制建设还未完善,故C项错误。

26.(1)特点:主要是维护资产阶级的利益;体现了启蒙思想的精神,影响比较广泛。(2分)

意义:巩固法国资产阶级革命成果,促进了资本主义的发展;影响和促进了欧洲其他国家的资产阶级革命或改革;一些法律原则被世界其他国家借鉴。(6分)

(2)背景:改革开放发展的需求;原有的民事法律的弊端;新时代全面依法治国的要求;推进国家治理体系和治理能力现代化,完善中国特色社会主义制度的现实需要;坚持和完善社会主义基本经济制度、推动经济高质量发展的客观要求。(6分,回答三点)

(3)关系:法制是国家治理体系的重要组成部分;法制是社会经济发展的重要保障;法制建设必须随国家治理的发展而与时俱进。(3分)

【详解】

(1)特点,根据材料一“《拿破仑法典》确认资产阶级财产所有权原则,保护资本主义私有制的不可侵犯性”可知维护资产阶级的利益;根据材料一“还确认了自由平等的原则,人人都享有平等的民事权利和行为能力”可知体现了启蒙思想的精神;根据材料一“对于欧洲其他国家乃至全世界都产生了深远影响”可知影响比较广泛。意义,根据材料一“维护了法国大革命的成果”可知巩固了法国资产阶级革命成果,促进了资本主义的发展;根据材料一“对于摧毁封建制度、强化资产阶级国家的中央集权制起了重要作用”可知影响和促进了欧洲其他国家的资产阶级革命或改革;根据材料一“对于欧洲其他国家乃至全世界都产生了深远影响”可知一些法律原则被世界其他国家借鉴。

(2)背景,根据材料二“鉴于改革开放时代的需求和客观条件”可知,改革开放发展的需求;根据材料二“这些法律相对比较散乱、零碎甚至有冲突,在保护人的权利方面的能力受到一定限制”可知,原有的民事法律存在弊端;根据材料二“需要一部高质量的、适应结构大转型趋势的民法典”并结合中国特色社会主义法制建设的要求分析可知,新时代全面依法治国的要求;结合中国特色社会主义政治体制建设的要求分析可知,推进国家治理体系和治理能力现代化,完善中国特色社会主义制度的现实需要;结合中国特色社会主义经济体制建设的要求分析可知,坚持和完善社会主义基本经济制度、推动经济高质量发展的客观要求。

(3)关系,根据两部法律在国家治理的作用进行分析可知,法制是国家治理体系的重要组成部分;根据两部法律在经济建设的作用进行分析可知法制是社会经济发展的重要保障;同时,根据我国民法典的制定过程可知,法制建设必须随国家治理的发展而与时俱进。

27.(1)主要特点:理论研究与临床实践相结合;政府重视医籍的校正与传承;受政治经济形势影响较大,明清发展缓慢下来。(3分)

历史影响:使中医药学逐渐形成体系并得到丰富完善;有利于民众的身体健康和经济社会的发展;后期的缓慢发展不利于社会转型。(5分)

(2)进步:医疗保障被纳入社会保障体制;各层级医疗机构纷纷建立,现代医疗卫生体系的建设取得了巨大进展;基本医疗卫生制度得到落实;公共疾病的防控与公共卫生的监督取得突出成就。(6分,回答三点)

主要原因:国家干预的加强;世界性公共卫生机构的推动;科技革命的促进。(3分)

【详解】

(1)主要特点:由材料“宋代政府设置了校正医书局,很多古代医籍赖此得以流传后世”可归纳为政府重视医籍的校正与传承;由材料“金元时代医者从临床实际出发,对医学理论屡有创新”可归纳为注重理论研究与临床实践的结合;由材料“但由于闭关自守,中医药发展逐渐缓慢下来”可归纳为受政治经济形势影响较大,明清发展缓慢下来。

历史影响:由材料“战国至秦、汉时期,中医医学理论体系形成”“魏、晋至唐,中医有了全面的发展”等信息可知,其发展使中医药学逐渐形成体系并得到丰富完善;另外结合所学可知,中医药学的发展有利于保护民众的身体健康,从而为社会经济发展提供保证,但其后期的缓慢发展,是不利于社会转型的。

(2)进步:由材料“俾斯麦政府颁布《疾病社会保险法》”“美国建立起由政府主导的社会保障体系”可归纳为医疗保障被纳入社会保障体制;由材料“欧美社会下层民众的医疗卫生基本得到物质保障”可归纳为基本医疗卫生制度得到落实;由材料“医院、专业公共卫生机构、基层医疗单位大量出现,西方国家的医疗卫生服务体系日益完善”可归纳为各层级医疗机构纷纷建立,现代医疗卫生体系的建设取得了巨大进展;由材料“世界卫生组织大力倡导疫苗接种,有效控制了威胁人类健康的麻疹、百日咳……等重大传染病”可归纳为公共疾病的防控与公共卫生的监督取得突出成就。

主要原因:由材料“俾斯麦政府颁布《疾病社会保险法》”“美国建立起由政府主导的社会保障体系”可知,其主要原因是国家干预的加强;由材料“世界卫生组织大力倡导疫苗接种,有效控制了威胁人类健康的麻疹、百日咳……等重大传染病”可知,其主要原因是世界性公共卫生机构的推动;另外结合所学可再从科技进步和经济发展等角度进行说明。

(3)认识:由材料一中医药学的发展历程可得出认识“医疗卫生事业关平人民身体健康,自古以来就受到了普遍重视”;由材料二现代医疗卫生事业进步的原因可得出认识“医疗卫生事业的发展与科技、政治、经济等因素密不可分”;由材料二现代医疗卫生事业进步所涉及的主要区域可得出认识“各国政治经济发展并不平衡,这也直接导致现代医疗卫生事业也呈现出时间与地区发展的不平衡”。

28.(1)原因:文艺复兴推动欧洲探索海外世界;欧洲对外殖民扩张和掠夺;私人收藏的发展;启蒙运动传播了平等思想;科学研究和教育的需要。(4分,回答四点)

(2)趋向:从展示工业文明成果走向展示历史文物;走向独立和专业发展;公共性不断增强;民族性不断增强。(3分)原因:民族危机不断加深,救亡图存的需要;爱国意识进一步觉醒;西学东渐不断深入;知识分子的推动;对西方文明的反思;对传统文化的重视。(5分,回答五点)

(3)功能:推动科学文化研究;丰富人们的文化生活;激发爱国热情与民族自信;传承

和发展优秀传统文化;保护文化遗产。(4分,回答三点)

【详解】

(1)根据材料一“文艺复兴以来,欧洲以开始了探索海外世界的热潮,将从全世界搜罗、掠夺的奇珍异宝带到了欧洲”可得出文艺复兴推动欧洲探索海外世界;欧洲对外殖民扩张和掠夺;根据材料一“大量私人收藏的发展,为博物馆的藏品积累做了准备”可得出,私人收藏的发展;根据材料一“17世纪开始,在人人平等的思想影响之下,许多皇室和贵族的收藏品开始对部分公众开放参观”可得出,启蒙运动传播了平等思想;根据材料一“这是世界上第一间永久向公众和学者开放的博物馆,并成为牛津大学的科学研究中心”可得出,科学研究和教育的需要。

(2)趋向:根据材料二“晚清人视‘博物院’为‘新物云集’之地,主要是展示器械枪炮、科学发明、水火电气等对困强御辱‘有用’的东西……甲午战后,日本明治维新的显著成果给中国知识阶层沉重警示,博物馆被赋子开启民智的历史使命。”“民国建立后,‘基于文化之成就,本乎历史之传承,而历史之精神,端在文物之观感’宗旨开设的国立历史博物馆和故宫博物院相继成立……历史古物为主”并结合所学可知,发展趋势是:从展示工业文明成果走向展示历史文物;走向独立和专业发展;公共性不断增强;民族性不断增强。原因:根据材料二“甲午战后,日本明治维新的显著成果给中国知识阶层沉重警示”“张謇创办我国第一个公共博物馆”“民国建立后,基于文化之成就,本乎历史之传承,而历史之精神,端在文物之观感宗旨开设的国立历史博物馆和故宫博物院相继成立”并结合所学可从民族危机不断加深,救亡图存的需要;爱国意识进一步觉醒,西学东渐不断深入;知识分子的推动,对西方文明的反思;对传统文化的重视进行分析回答。

(3)根据材料一“并成为牛津大学的科学研究中心”、材料二“基于文化之成就,本乎历史之传承,而历史之精神,端在文物之观感”“以历史古物为主”并结合所学从推动科学文化研究;丰富人们的文化生活;激发爱国热情与民族自信;传承和和发展优秀传统文化;保护文化遗产进行分析。

同课章节目录