《烛之武退秦师》学案

图片预览

文档简介

《烛之武退秦师》

一、重点

1. 积累本课重要词语及语法现象。如古今异义词、多义词、词类活用等。

2. 整体把握文章大意,学会用填写关键词法概括文意。

3. 通过用加点词的语境义填写成语的方法,了解古今汉语的联系,增强对古汉语的领悟力。

二、难点

1. 感受烛之武以国事为重,勇于担当的精神。

2. 学会评点式读书法,尝试读写结合,古为今用。

一、整体感知

1. 《左传》其书

《左传》是我国第一部编年体史书,相传为春秋末年鲁国史官左丘明所作。以《春秋》的记事为纲,以时间先后为序,记叙了上起鲁隐公元年(公元前722年),下迄鲁哀公二十七年(公元前468年),共二百五十多年的历史,详细地记述了春秋时期各国内政外交等大小事实。《左传》突出的特点就是善于描写战争和记述行人辞令,记事条理清楚,叙述精确,详略合宜,委曲简洁;写人简而精、曲而达、婉而有致,人物形象栩栩如生。常常是寥寥几句,就能使读者如见其人,如闻其声。不仅具有极高的史学价值,而且还具有极高的文学价值。为后世的叙事散文树立了典范。

“传”意为注释,《左传》即是为儒家经典《春秋》所作的注释。《左传》也称《左氏春秋》、《春秋左氏传》,与《公羊传》、《谷粱传》合称“春秋三传”。

2. 史书体例

(1)通史:不间断地记叙自古及今的历史事件,如《史记》。?

(2)编年体:以年代为线索编排的有关历史事件,如《左传》。?

(3)国别体:以国家为单位分别记叙的历史,如《战国策》。?

(4)断代史:只记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》。?

(5)纪事本末体:以事件为主线,将有关专题材料集中在一起的史书体例,首创于南宋的袁枢,如袁枢的《通鉴纪事本末》。?

(6)纪传体:通过记叙人物活动反映历史事件,如《史记》。

(7)典志体:以典制为中心,记述历代典章制度及其因革损益,如《通典》。

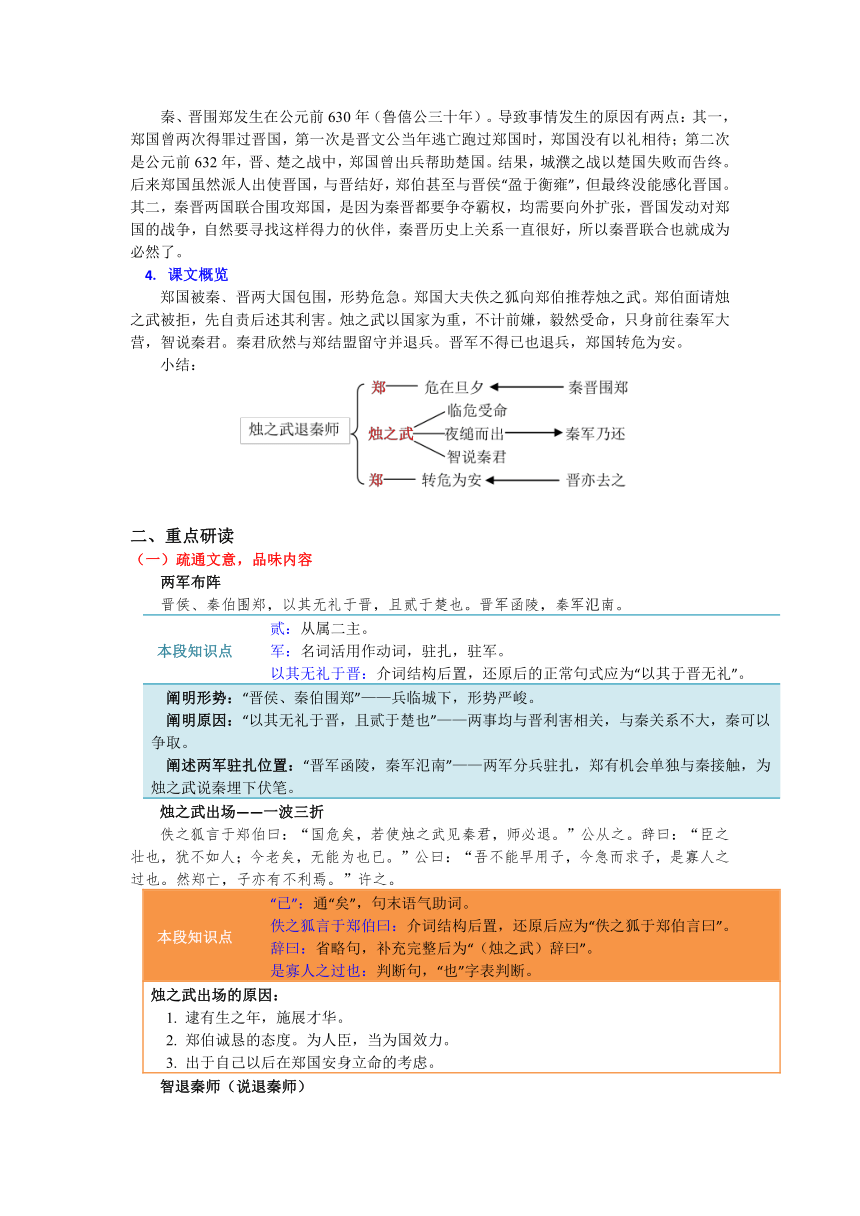

3. 背景介绍

秦晋围郑形势图

秦、晋围郑发生在公元前630年(鲁僖公三十年)。导致事情发生的原因有两点:其一,郑国曾两次得罪过晋国,第一次是晋文公当年逃亡跑过郑国时,郑国没有以礼相待;第二次是公元前632年,晋、楚之战中,郑国曾出兵帮助楚国。结果,城濮之战以楚国失败而告终。后来郑国虽然派人出使晋国,与晋结好,郑伯甚至与晋侯“盈于衡雍”,但最终没能感化晋国。其二,秦晋两国联合围攻郑国,是因为秦晋都要争夺霸权,均需要向外扩张,晋国发动对郑国的战争,自然要寻找这样得力的伙伴,秦晋历史上关系一直很好,所以秦晋联合也就成为必然了。

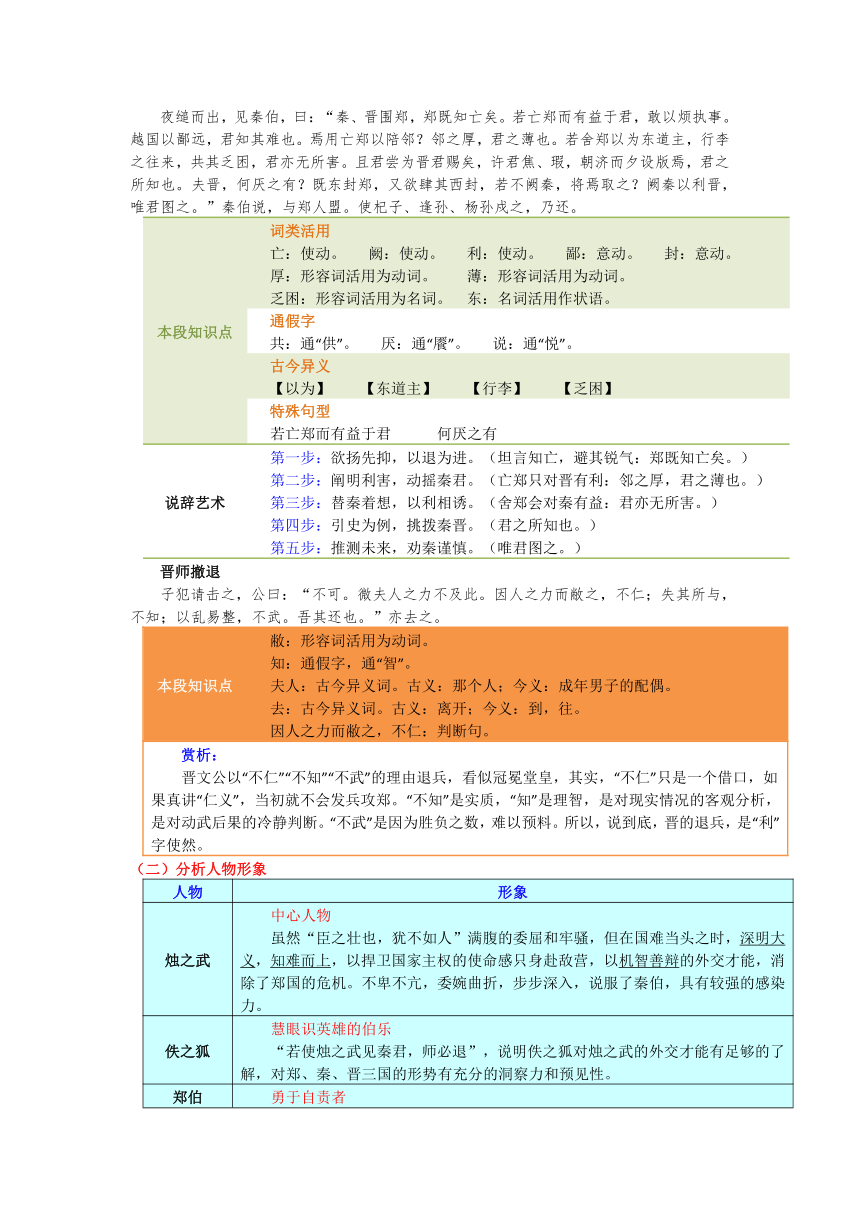

4. 课文概览

郑国被秦﹑晋两大国包围,形势危急。郑国大夫佚之狐向郑伯推荐烛之武。郑伯面请烛之武被拒,先自责后述其利害。烛之武以国家为重,不计前嫌,毅然受命,只身前往秦军大营,智说秦君。秦君欣然与郑结盟留守并退兵。晋军不得已也退兵,郑国转危为安。

小结:

二、重点研读

(一)疏通文意,品味内容

两军布阵

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

本段知识点

贰:从属二主。

军:名词活用作动词,驻扎,驻军。

以其无礼于晋:介词结构后置,还原后的正常句式应为“以其于晋无礼”。

阐明形势:“晋侯、秦伯围郑”——兵临城下,形势严峻。

阐明原因:“以其无礼于晋,且贰于楚也”——两事均与晋利害相关,与秦关系不大,秦可以争取。

阐述两军驻扎位置:“晋军函陵,秦军氾南”——两军分兵驻扎,郑有机会单独与秦接触,为烛之武说秦埋下伏笔。

烛之武出场——一波三折

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

本段知识点

“已”:通“矣”,句末语气助词。

佚之狐言于郑伯曰:介词结构后置,还原后应为“佚之狐于郑伯言曰”。

辞曰:省略句,补充完整后为“(烛之武)辞曰”。

是寡人之过也:判断句,“也”字表判断。

烛之武出场的原因:

1. 逮有生之年,施展才华。

2. 郑伯诚恳的态度。为人臣,当为国效力。

3. 出于自己以后在郑国安身立命的考虑。

智退秦师(说退秦师)

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

本段知识点

词类活用

亡:使动。 阙:使动。 利:使动。 鄙:意动。 封:意动。

厚:形容词活用为动词。 薄:形容词活用为动词。

乏困:形容词活用为名词。 东:名词活用作状语。

通假字

共:通“供”。 厌:通“餍”。 说:通“悦”。

古今异义

【以为】 【东道主】 【行李】 【乏困】

特殊句型

若亡郑而有益于君 何厌之有

说辞艺术

第一步:欲扬先抑,以退为进。(坦言知亡,避其锐气:郑既知亡矣。)

第二步:阐明利害,动摇秦君。(亡郑只对晋有利:邻之厚,君之薄也。)

第三步:替秦着想,以利相诱。(舍郑会对秦有益:君亦无所害。)

第四步:引史为例,挑拨秦晋。(君之所知也。)

第五步:推测未来,劝秦谨慎。(唯君图之。)

晋师撤退

子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

本段知识点

敝:形容词活用为动词。

知:通假字,通“智”。

夫人:古今异义词。古义:那个人;今义:成年男子的配偶。

去:古今异义词。古义:离开;今义:到,往。

因人之力而敝之,不仁:判断句。

赏析:

晋文公以“不仁”“不知”“不武”的理由退兵,看似冠冕堂皇,其实,“不仁”只是一个借口,如果真讲“仁义”,当初就不会发兵攻郑。“不知”是实质,“知”是理智,是对现实情况的客观分析,是对动武后果的冷静判断。“不武”是因为胜负之数,难以预料。所以,说到底,晋的退兵,是“利”字使然。

(二)分析人物形象

人物

形象

烛之武

中心人物

虽然“臣之壮也,犹不如人”满腹的委屈和牢骚,但在国难当头之时,深明大义,知难而上,以捍卫国家主权的使命感只身赴敌营,以机智善辩的外交才能,消除了郑国的危机。不卑不亢,委婉曲折,步步深入,说服了秦伯,具有较强的感染力。

佚之狐

慧眼识英雄的伯乐

“若使烛之武见秦君,师必退”,说明佚之狐对烛之武的外交才能有足够的了解,对郑、秦、晋三国的形势有充分的洞察力和预见性。

郑伯

勇于自责者

当郑国处于危险境地,需烛之武退秦师时,烛之武却流露出“今老矣,无能为也已”的满腹委屈与牢骚。面对此,郑伯先是以“是寡人之过也”表示自责,从谏如流,情真意切,并欲扬先抑,设想假如郑国灭亡的话,对烛之武也无好处,这种透彻的分析,诚意的表白,终于打动了烛之武,使之临危受命,义无反顾赴敌营。

一、知识清单

1. 通假字?

(1)今老矣,无能为也已 (已,通“矣”,语气词,了。)

(2)共其乏困 (共,通“供”,供给。)

(3)秦伯说,与郑人盟 (说,通“悦”,高兴。)

(4)失其所与,不知 (知,通“智”,明智。)

2. 古今异义?

(1)且贰于楚也 古:从属二主,动词; 今:“二”的大写,数词。

(2)吾不能早用子 古:对人的尊称,您; 今:儿子。

(3)若舍郑以为东道主 古:东方道路上的主人; 今:泛指设宴请客的主人。

(4)行李之往来,共其乏困 古:使者,外交使节; 今:指外出之人随身携带的物品。

(5)微夫人之力不及此 古:那个人,指秦穆公; 今:尊称一般人的妻子。

3. 词类活用(例句)

(1)名词活用

①名词作状语

夜缒而出 (表时间,在晚上。)

朝济而夕设版焉 (表时间,在早上,在晚上。)

既东封郑 (表处所,在东边。)

②名词作动词

晋军函陵,秦军氾南 (驻军,驻扎。)

与郑人盟 (结盟、订立同盟。)

③名词的使动与意动

越国以鄙远 (把……当作边邑。)

既东封郑 (使……成为疆界。)

阙秦以利晋 (使……得利。)

(2)动词的活用

①动词作名词

且君尝为晋君赐矣 (恩惠。)

②动词的使动

烛之武退秦师 (使……退却/撤兵。)

若亡郑而有益于君 (使……灭亡。)

若不阙秦 (使……削减。)

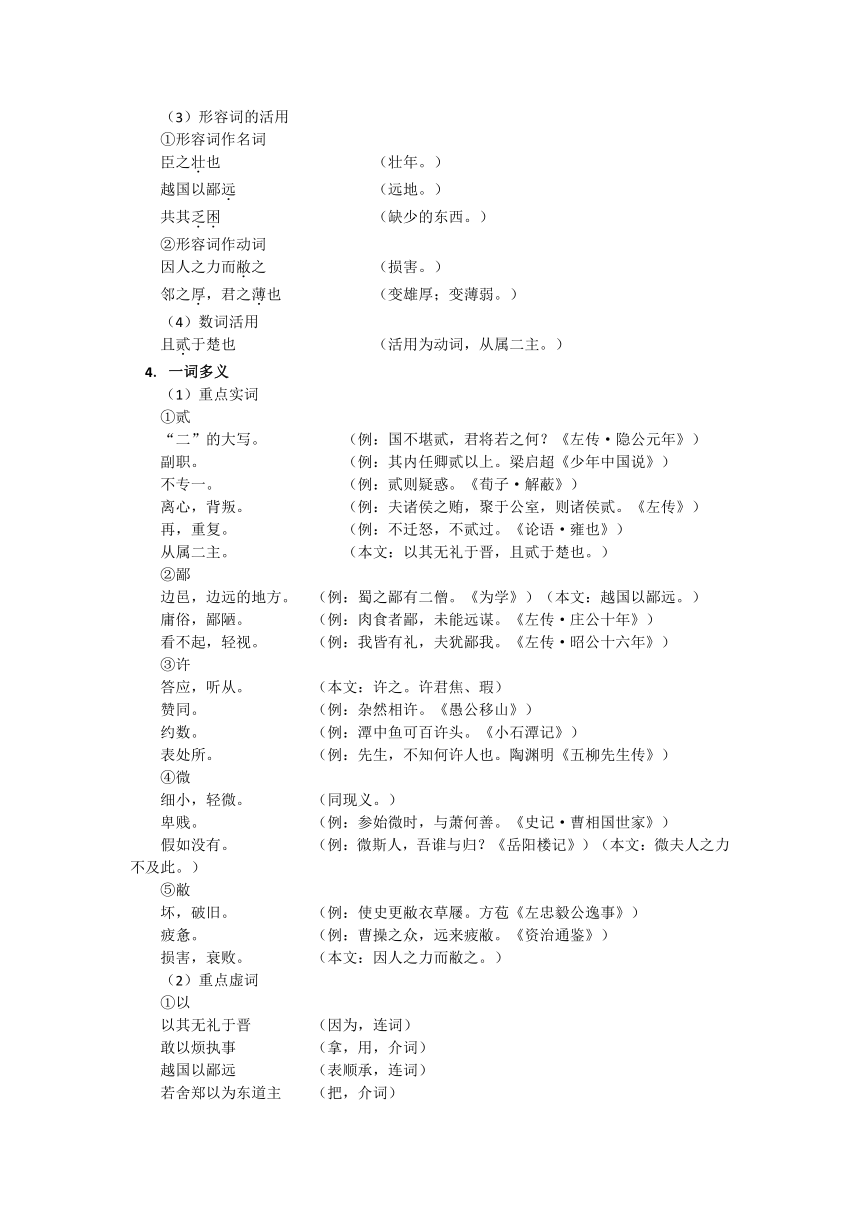

(3)形容词的活用

①形容词作名词

臣之壮也 (壮年。)

越国以鄙远 (远地。)

共其乏困 (缺少的东西。)

②形容词作动词

因人之力而敝之 (损害。)

邻之厚,君之薄也 (变雄厚;变薄弱。)

(4)数词活用

且贰于楚也 (活用为动词,从属二主。)

4. 一词多义

(1)重点实词

①贰

“二”的大写。 (例:国不堪贰,君将若之何?《左传·隐公元年》)

副职。 (例:其内任卿贰以上。梁启超《少年中国说》)

不专一。 (例:贰则疑惑。《荀子·解蔽》)

离心,背叛。 (例:夫诸侯之贿,聚于公室,则诸侯贰。《左传》)

再,重复。 (例:不迁怒,不贰过。《论语·雍也》)

从属二主。 (本文:以其无礼于晋,且贰于楚也。)

②鄙

边邑,边远的地方。 (例:蜀之鄙有二僧。《为学》)(本文:越国以鄙远。)

庸俗,鄙陋。 (例:肉食者鄙,未能远谋。《左传·庄公十年》)

看不起,轻视。 (例:我皆有礼,夫犹鄙我。《左传·昭公十六年》)

③许

答应,听从。 (本文:许之。许君焦、瑕)

赞同。 (例:杂然相许。《愚公移山》)

约数。 (例:潭中鱼可百许头。《小石潭记》)

表处所。 (例:先生,不知何许人也。陶渊明《五柳先生传》)

④微

细小,轻微。 (同现义。)

卑贱。 (例:参始微时,与萧何善。《史记·曹相国世家》)

假如没有。 (例:微斯人,吾谁与归?《岳阳楼记》)(本文:微夫人之力不及此。)

⑤敝

坏,破旧。 (例:使史更敝衣草屦。方苞《左忠毅公逸事》)

疲惫。 (例:曹操之众,远来疲敝。《资治通鉴》)

损害,衰败。 (本文:因人之力而敝之。)

(2)重点虚词

①以

以其无礼于晋 (因为,连词)

敢以烦执事 (拿,用,介词)

越国以鄙远 (表顺承,连词)

若舍郑以为东道主 (把,介词)

②而

今急而求子 (才,表顺承,连词)

夜缒而出 (表修饰,连词)

若亡郑而有益于君 (表顺承,连词)

朝济而夕设版焉 (表转折,连词)

③焉

子亦有不利焉 (啊,句末语气词,表感叹)

焉用亡郑以陪邻 (疑问代词,为什么)

若不阙秦,将焉取之 (疑问代词,哪里)

朝济而夕设版焉 (兼词,于之)

④其

行李之往来,共其乏困 (代词,指代“使者”)

越国以鄙远,君知其难也 (代词,指代“那件事”)

失其所与,不知 (代词,自己的)

吾其还也 (语气词,还是,表商量)

⑤之

臣之壮也 (主谓间助词,取消句子独立性,不译)

是寡人之过也 (结构助词,的)

夫晋,何厌之有 (宾语前置的标志,不译)

子犯请击之 (代词,他们,指秦军)

5. 特殊句式

(1)判断句

①是寡人之过也

②因人之力而敝之,不仁/失其所与,不知/以乱易整,不武

(2)倒装句

①宾语前置

夫晋,何厌之有

②状语后置(介词结构后置)

以其无礼于晋

佚之狐言于郑伯曰

若亡郑而有益于君

(3)省略句

①省主语

(烛之武)辞曰:“臣之壮也,犹不如人;……”

(烛之武)许之

(烛之武)夜缒而出

(晋惠公)许君焦、瑕

(秦伯)使杞子、逢孙、杨孙戍之

②省宾语

敢以(之)烦执事 (省略介词宾语,指灭郑之事或退兵之事)

若舍郑以(之)为东道主 (之:指郑国)

③省介词

晋军(于)函陵,秦军(于)氾南 (省略介词“于”)

6. 固定句式

夫晋,何厌之有 (何……之有:表反问的句式,译为:有……的呢)

二、总结提升

烛之武的游说艺术

1. 为对方打算——不暴露游说目的

烛之武先讲明秦晋围郑,即使攻下郑国,秦国亦无大裨益;进而分析晋侯出征目的之在于扩张领土,且欲壑难填。一方面使秦伯觉得枉费心机,一方面顿感危机所在。于是,烛之武“一心为秦”地挑拨离间了“秦晋之好”。

2. 用婉言相劝——忠言顺耳更利于听

虽然烛之武年岁已高,但在秦穆公面前岂敢倚老卖老,婉言以说,“良言一句三冬暖”,秦穆公怎能不爱听,又怎能不依计行事。

3. 巧施攻心术——先对方之忧而忧

烛之武抓住秦伯担忧“帮晋灭郑后反而惹火烧身”之心理,步步深入,层层紧逼,透辟申明围郑对秦无任何好处,晓之以害,动之以利,所以得以解郑国之围。

(答题时间:30分钟)

阅读《烛之武退秦师》,完成1~8题。

1. 对下列各句中加点的字,解释不正确的一项是( )

A. 夫晋,何厌之有(讨厌)

B. 焉用亡郑以陪邻(增加)

C. 行李之往来,共其乏困(供给)

D. 使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还(撤走)

2. 对下列各句中加点的字,解释不正确的一项是( )

A. 吾不能早用子(古代对人的尊称)

B. 夜缒而出(在夜里)

C. 阙秦以利晋,唯君图之(只有)

D. 吾其还也(表示商量语气,还是)

3. 下面关于“微”的解释,错误的一项是( )

A. 则名微而众寡(细小,轻微)

B. 微闻有鼠作作索索(暗暗地)

C. 见其发矢十中八九,但微颔之(略微,稍微)

D. 微夫人之力不及此(没有)

4. 下面关于“之”的解释,错误的一项是( )

A. 辍耕之垄上(动词,往,到)

B. 是寡人之过也(结构助词,的)

C. 臣之壮也,犹不如人(结构助词,的)

D. 何厌之有(结构助词,宾语前置的标志)

5. 下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是( )

A. ①以乱易整,不武 ②不敢兴兵以拒大王

B. ①是寡人之过也 ②此非曹孟德之诗乎

C. ①使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还 ②度我至军中,公乃入

D. ①吾其还也 ②则或咎其欲出者

6. 下列各句中没有词类活用的一项是( )

A. 晋军函陵,秦军氾南

B. 越国以鄙远,君知其难也

C. 若使烛之武见秦君,师必退

D. 若亡郑而有益于君

7. 下列各句的句式与“夫晋,何厌之有”相同的一项是( )

A. 若亡郑而有益于君

B. 为击破沛公军

C. 而今安在哉

D. 此非孟德之困于周郎者乎

8. 下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A. 佚之狐说“师必退”,表现了佚之狐对烛之武的了解与信任,使读者未见其人,先知其才,从侧面表现了烛之武的才能。

B. 大兵压境,国家危在旦夕,佚之狐向郑伯举荐烛之武,经过佚之狐的一番劝说,烛之武最终答应去见秦君。

C. 烛之武见到秦君后,先坦言知亡,然后指出灭郑国只对晋国有利而对秦无益,并挑拨离间秦晋关系,最终让秦君退兵。

D. 文章通过语言等描写,表现了烛之武不仅能言善辩,而且深明大义、机智勇敢的性格特点。

阅读下面一段文言文,回答问题。

子产①为政

郑人游于乡校②,以论执政。然明谓子产曰:“毁乡校,何如?”子产曰:“何为?夫人朝夕退而游焉,以议执政之善否。其所善者,吾则行之;其所恶者,吾则改之。是吾师也,若之何毁之?我闻忠善以损怨,不闻作威以防怨。岂不遽止?然犹防川:大决所犯,伤人必多,吾不克救也,不如小决使道,不如吾闻而药之也。”

子皮欲使尹何为邑。子产曰:“少,未知可否。”子皮曰:“愿,吾爱之,不吾叛也。使夫往而学焉,夫亦愈知治矣。”子产曰:“不可。人之爱人,求利之也。今吾子爱人则以政,犹未能操刀而使割也,其伤实多。子之爱人,伤之而已,其谁敢求爱于子?子有美锦,不使人学制焉。大官、大邑,身之所庇也,而使学者制焉。其为美锦,不亦多乎?侨闻学而后入政,未闻以政学者也。若果行此,必有所害。”

范宣子③为政,诸侯之币重,郑人病之。二月,郑伯如晋,子产寓书于子西,以告宣子,曰:“子为晋国,四邻诸侯,不闻令德,而闻重币,侨也惑之。侨闻君子长国家者,非无贿之意,而无令名之难。夫令名,德之舆也。德,国家之基也。有基无坏,无亦是务乎?有德则乐,乐则能久。宣子说,乃轻币。

子产使都鄙有章,上下有服,四有封洫④,庐井有伍⑤。大人之忠俭者,从而与之;泰侈者,因而毙之。从政一年,舆人⑥诵之曰:“取我衣冠而褚⑦之,取我田畴而伍之。孰杀子产,吾其与之!”及三年,又诵之曰:“我有子弟,子产诲之。我有田畴,子产殖之。子产而死,谁其嗣之?”

(选编自《左传》襄公三十一年、二十四年、三十年)

〔注〕①子产:名侨,字子产,春秋时著名政治家,郑国名相。②乡校:乡间公共场所。③范宣子:春秋时晋国大臣,晋平公时执掌国政。④封洫:田界。⑤伍:五家相保的民户编制。⑥舆人:众人。⑦褚:储藏。

9. 对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A. 吾不克救也 克:能够

B. 郑伯如晋 如:到……去

C. 非无贿之意,而无令名之难 贿:贿赂

D. 子产使都鄙有章,上下有服 鄙:边远的地方

10. 下列句中的“病”字,与文中“郑人病之”用法相同的一项是( )

A. 予购三百盆,皆病者,无一完者

B. 君子病无能焉,不病人之不己知也

C. 老臣病足,曾不能疾走

D. 以夭梅病梅为业以求钱也

11. 将下列八句话编为四组,分别表现子产治国以德、以民为本的一组是( )

①不闻令德,而闻重币,侨也惑之

②大人之忠俭者,从而与之

③其所善者,吾则行之;其所恶者,吾则改之

④是吾师也,若之何毁之

⑤人之爱人,求利之也

⑥德,国家之基也

⑦不如吾闻而药之也

⑧夫令名,德之舆也

A. ②⑧ B. ⑤⑥ C. ①③ D. ④⑦

12. 下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A. 子产高度重视倾听民众意见,并且把民众的批评指责作为施政的依据。他认为乡校是民众发表意见的重要场所,如果取缔乡校,堵塞言路,一定会对国家造成巨大伤害。

B. 子产认为政事是关乎国计民生的大事。他反对子皮任用年轻而又没有从政经验的尹何治理封地,认为如果不经过学习实践就委以重任,一定会造成危害。

C. 子产认为治国应该重德轻财,治国以德可以获取美好的名声,从而塑造良好的国家形象,使国家根基稳固,人民快乐安逸。

D. 子产是春秋时期郑国的贤相,他具有很强的民本思想,勇于改革,赏罚分明,治国有方,文章最后通过郑国流传的民谣,用对比的手法,对子产给予了高度的赞扬。

13. 把文中划横线的句子翻译成现代汉语。

(1)我闻忠善以损怨,不闻作威以防怨。

________________________________________________________________________

(2)吾爱之,不吾叛也。使夫往而学焉,夫亦愈知治矣。

________________________________________________________________________

(3)子产而死,谁其嗣之?

________________________________________________________________________

1. A 解析:厌,满足。

2. C 解析:唯,希望。

3. D 解析:假如没有。

4. C 解析:主谓之间,取消句子独立性。

5. B 解析:A. “以”字,前者是介词,用;后者是连词,表目的。B. 两个“之”都是结构助词,的。C. “乃”,前者译为“于是,就”;后者译为“才”。D. “其”,前者是语气词,表商量,后者是代词,那。

6. C 解析:A项,军,名词作动词,驻扎的意思。B项,鄙,名词的意动用法,以……为边邑;远,形容词用作名词,远地。D项,亡,动词使动用法,使郑亡。

7. C 解析:C和例句是宾语前置句,A是状语后置句,B是省略句,D是被动句。

8. B 解析:是郑伯去劝说烛之武。

9. C 解析:意思是“钱财”。

10. B 解析:A. 成为病态,动词;B. 与“郑人病之”同属意动用法,译为“以……为病”,即译为“对……感动担忧”;C. 患病,动词;D. 使……成为病态,使动用法。

11. C 解析:①写子产劝范宣子治国以德,表现了子产治国以德思想。③写子产不赞成毁乡校,善于听取人民的各种意见,表现了一定的以民为本的思想,故选C;②写子产能区别对待卿大夫,不属于以民为本,故排除A;④写乡校的作用,不属于以民为本,故排除D;⑤写人要爱人,就要让他做有利于他人的事,这是怎样“爱人”的问题,与以民为本关系不大,故排除B;⑥是直接表现治国以德的思想;⑦写子产从谏如流;⑧写好名声是载德以行的车子,用比喻说明好名声的重要。

12. A 解析:“并且把民众的批评指责作为施政的依据”错。)

13. (1)我听说尽力做好事以减少怨恨,没听说过依权仗势来防止怨恨。

(2)我喜欢他,他不会背叛我的。让他去学着治理,他也就更加懂得治理了。

(3)子产死了,谁来继位?

【参考译文】

郑国人到乡校休闲聚会,议论执政者施政措施的好坏。郑国大夫然明对子产说:“把乡校毁了,怎么样?”子产说:“为什么毁掉?人们早晚干完活儿回来到这里聚一下,议论一下施政措施的好坏。他们喜欢的,我们就推行;他们讨厌的,我们就改正。这是我们的老师。为什么要毁掉它呢?我听说尽力做好事以减少怨恨,没听说过依权仗势来防止怨恨。难道很快制止这些议论不容易吗?然而那样做就像堵塞河流一样:河水大决口造成的损害,伤害的人必然很多,我是挽救不了的;不如开个小口导流,我们听取这些议论后把它当作治病的良药。”

(郑国的上卿)子皮想让尹何掌管(他自己的)封地(邑)。子产说:“(他太)年轻,不一定行。”子皮说:“(他很)善良,我喜欢他,他不会背叛我的。让他去学着治理,他也就更加懂得治理了。”子产说:“不行!人要爱护(一个)人,是要(做)利于他(的事)。如今您爱护(一个)人就让他从政,(这就)犹如还不会拿刀就让他切割,他(将受)的伤肯定很多。您爱人,以伤害他为结果,那谁还敢企求受到您的爱护啊?您有美好的绸缎,不会让人学着做衣服;大的官职、大的封地,身家所托付的东西啊,却让学习的人去治理,那不是为美好的绸缎着想得(比官职、封地)更多吗?(我)侨听说的是(先)学习然后主政,没听说过用执政来学习的啊。如果您一定要这么做,必定有所损害。

范宣子当权,诸侯向晋国贡纳的负担很沉重。郑国的人把这事看作忧患。二月,郑国国君前往晋国,子产(公孙侨,字子产,郑国大夫)委托书信给子西(子西随郑伯如晋),带给范宣子,信上说:“您为政于晋国,四邻诸侯没听说(您的)的美德(令:善,美),却听说(向诸侯索取的)贡纳很重,我呢,对此很不理解。我听说君子掌管国家的,不是担忧没有财物,而是担忧没有好名声。好名声,是载德以行的车子;德行,是国家的根基。有基础就不致毁坏,为什么不致力于此呢?(在位者)有美德就能与大家共同享乐,众人快乐就能统治长久。范宣子很高兴,于是减轻了诸侯的进贡。

子产让城市和乡村有所区别,上下尊卑各有职责,土地四界有水沟,庐舍和耕地能互相适应。对卿大夫中忠诚俭朴的,听从他,亲近他;骄傲奢侈的,依法惩办。子产参与政事一年,人们歌唱道:“计算我的家产而收财物税,丈量我的耕地而征收田税。谁杀死子产,我就助他一臂之力。”到了三年,又歌唱道:“我有子弟,子产教诲;我有土田,子产栽培。子产死了,谁来继位?”

一、重点

1. 积累本课重要词语及语法现象。如古今异义词、多义词、词类活用等。

2. 整体把握文章大意,学会用填写关键词法概括文意。

3. 通过用加点词的语境义填写成语的方法,了解古今汉语的联系,增强对古汉语的领悟力。

二、难点

1. 感受烛之武以国事为重,勇于担当的精神。

2. 学会评点式读书法,尝试读写结合,古为今用。

一、整体感知

1. 《左传》其书

《左传》是我国第一部编年体史书,相传为春秋末年鲁国史官左丘明所作。以《春秋》的记事为纲,以时间先后为序,记叙了上起鲁隐公元年(公元前722年),下迄鲁哀公二十七年(公元前468年),共二百五十多年的历史,详细地记述了春秋时期各国内政外交等大小事实。《左传》突出的特点就是善于描写战争和记述行人辞令,记事条理清楚,叙述精确,详略合宜,委曲简洁;写人简而精、曲而达、婉而有致,人物形象栩栩如生。常常是寥寥几句,就能使读者如见其人,如闻其声。不仅具有极高的史学价值,而且还具有极高的文学价值。为后世的叙事散文树立了典范。

“传”意为注释,《左传》即是为儒家经典《春秋》所作的注释。《左传》也称《左氏春秋》、《春秋左氏传》,与《公羊传》、《谷粱传》合称“春秋三传”。

2. 史书体例

(1)通史:不间断地记叙自古及今的历史事件,如《史记》。?

(2)编年体:以年代为线索编排的有关历史事件,如《左传》。?

(3)国别体:以国家为单位分别记叙的历史,如《战国策》。?

(4)断代史:只记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》。?

(5)纪事本末体:以事件为主线,将有关专题材料集中在一起的史书体例,首创于南宋的袁枢,如袁枢的《通鉴纪事本末》。?

(6)纪传体:通过记叙人物活动反映历史事件,如《史记》。

(7)典志体:以典制为中心,记述历代典章制度及其因革损益,如《通典》。

3. 背景介绍

秦晋围郑形势图

秦、晋围郑发生在公元前630年(鲁僖公三十年)。导致事情发生的原因有两点:其一,郑国曾两次得罪过晋国,第一次是晋文公当年逃亡跑过郑国时,郑国没有以礼相待;第二次是公元前632年,晋、楚之战中,郑国曾出兵帮助楚国。结果,城濮之战以楚国失败而告终。后来郑国虽然派人出使晋国,与晋结好,郑伯甚至与晋侯“盈于衡雍”,但最终没能感化晋国。其二,秦晋两国联合围攻郑国,是因为秦晋都要争夺霸权,均需要向外扩张,晋国发动对郑国的战争,自然要寻找这样得力的伙伴,秦晋历史上关系一直很好,所以秦晋联合也就成为必然了。

4. 课文概览

郑国被秦﹑晋两大国包围,形势危急。郑国大夫佚之狐向郑伯推荐烛之武。郑伯面请烛之武被拒,先自责后述其利害。烛之武以国家为重,不计前嫌,毅然受命,只身前往秦军大营,智说秦君。秦君欣然与郑结盟留守并退兵。晋军不得已也退兵,郑国转危为安。

小结:

二、重点研读

(一)疏通文意,品味内容

两军布阵

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

本段知识点

贰:从属二主。

军:名词活用作动词,驻扎,驻军。

以其无礼于晋:介词结构后置,还原后的正常句式应为“以其于晋无礼”。

阐明形势:“晋侯、秦伯围郑”——兵临城下,形势严峻。

阐明原因:“以其无礼于晋,且贰于楚也”——两事均与晋利害相关,与秦关系不大,秦可以争取。

阐述两军驻扎位置:“晋军函陵,秦军氾南”——两军分兵驻扎,郑有机会单独与秦接触,为烛之武说秦埋下伏笔。

烛之武出场——一波三折

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

本段知识点

“已”:通“矣”,句末语气助词。

佚之狐言于郑伯曰:介词结构后置,还原后应为“佚之狐于郑伯言曰”。

辞曰:省略句,补充完整后为“(烛之武)辞曰”。

是寡人之过也:判断句,“也”字表判断。

烛之武出场的原因:

1. 逮有生之年,施展才华。

2. 郑伯诚恳的态度。为人臣,当为国效力。

3. 出于自己以后在郑国安身立命的考虑。

智退秦师(说退秦师)

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

本段知识点

词类活用

亡:使动。 阙:使动。 利:使动。 鄙:意动。 封:意动。

厚:形容词活用为动词。 薄:形容词活用为动词。

乏困:形容词活用为名词。 东:名词活用作状语。

通假字

共:通“供”。 厌:通“餍”。 说:通“悦”。

古今异义

【以为】 【东道主】 【行李】 【乏困】

特殊句型

若亡郑而有益于君 何厌之有

说辞艺术

第一步:欲扬先抑,以退为进。(坦言知亡,避其锐气:郑既知亡矣。)

第二步:阐明利害,动摇秦君。(亡郑只对晋有利:邻之厚,君之薄也。)

第三步:替秦着想,以利相诱。(舍郑会对秦有益:君亦无所害。)

第四步:引史为例,挑拨秦晋。(君之所知也。)

第五步:推测未来,劝秦谨慎。(唯君图之。)

晋师撤退

子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

本段知识点

敝:形容词活用为动词。

知:通假字,通“智”。

夫人:古今异义词。古义:那个人;今义:成年男子的配偶。

去:古今异义词。古义:离开;今义:到,往。

因人之力而敝之,不仁:判断句。

赏析:

晋文公以“不仁”“不知”“不武”的理由退兵,看似冠冕堂皇,其实,“不仁”只是一个借口,如果真讲“仁义”,当初就不会发兵攻郑。“不知”是实质,“知”是理智,是对现实情况的客观分析,是对动武后果的冷静判断。“不武”是因为胜负之数,难以预料。所以,说到底,晋的退兵,是“利”字使然。

(二)分析人物形象

人物

形象

烛之武

中心人物

虽然“臣之壮也,犹不如人”满腹的委屈和牢骚,但在国难当头之时,深明大义,知难而上,以捍卫国家主权的使命感只身赴敌营,以机智善辩的外交才能,消除了郑国的危机。不卑不亢,委婉曲折,步步深入,说服了秦伯,具有较强的感染力。

佚之狐

慧眼识英雄的伯乐

“若使烛之武见秦君,师必退”,说明佚之狐对烛之武的外交才能有足够的了解,对郑、秦、晋三国的形势有充分的洞察力和预见性。

郑伯

勇于自责者

当郑国处于危险境地,需烛之武退秦师时,烛之武却流露出“今老矣,无能为也已”的满腹委屈与牢骚。面对此,郑伯先是以“是寡人之过也”表示自责,从谏如流,情真意切,并欲扬先抑,设想假如郑国灭亡的话,对烛之武也无好处,这种透彻的分析,诚意的表白,终于打动了烛之武,使之临危受命,义无反顾赴敌营。

一、知识清单

1. 通假字?

(1)今老矣,无能为也已 (已,通“矣”,语气词,了。)

(2)共其乏困 (共,通“供”,供给。)

(3)秦伯说,与郑人盟 (说,通“悦”,高兴。)

(4)失其所与,不知 (知,通“智”,明智。)

2. 古今异义?

(1)且贰于楚也 古:从属二主,动词; 今:“二”的大写,数词。

(2)吾不能早用子 古:对人的尊称,您; 今:儿子。

(3)若舍郑以为东道主 古:东方道路上的主人; 今:泛指设宴请客的主人。

(4)行李之往来,共其乏困 古:使者,外交使节; 今:指外出之人随身携带的物品。

(5)微夫人之力不及此 古:那个人,指秦穆公; 今:尊称一般人的妻子。

3. 词类活用(例句)

(1)名词活用

①名词作状语

夜缒而出 (表时间,在晚上。)

朝济而夕设版焉 (表时间,在早上,在晚上。)

既东封郑 (表处所,在东边。)

②名词作动词

晋军函陵,秦军氾南 (驻军,驻扎。)

与郑人盟 (结盟、订立同盟。)

③名词的使动与意动

越国以鄙远 (把……当作边邑。)

既东封郑 (使……成为疆界。)

阙秦以利晋 (使……得利。)

(2)动词的活用

①动词作名词

且君尝为晋君赐矣 (恩惠。)

②动词的使动

烛之武退秦师 (使……退却/撤兵。)

若亡郑而有益于君 (使……灭亡。)

若不阙秦 (使……削减。)

(3)形容词的活用

①形容词作名词

臣之壮也 (壮年。)

越国以鄙远 (远地。)

共其乏困 (缺少的东西。)

②形容词作动词

因人之力而敝之 (损害。)

邻之厚,君之薄也 (变雄厚;变薄弱。)

(4)数词活用

且贰于楚也 (活用为动词,从属二主。)

4. 一词多义

(1)重点实词

①贰

“二”的大写。 (例:国不堪贰,君将若之何?《左传·隐公元年》)

副职。 (例:其内任卿贰以上。梁启超《少年中国说》)

不专一。 (例:贰则疑惑。《荀子·解蔽》)

离心,背叛。 (例:夫诸侯之贿,聚于公室,则诸侯贰。《左传》)

再,重复。 (例:不迁怒,不贰过。《论语·雍也》)

从属二主。 (本文:以其无礼于晋,且贰于楚也。)

②鄙

边邑,边远的地方。 (例:蜀之鄙有二僧。《为学》)(本文:越国以鄙远。)

庸俗,鄙陋。 (例:肉食者鄙,未能远谋。《左传·庄公十年》)

看不起,轻视。 (例:我皆有礼,夫犹鄙我。《左传·昭公十六年》)

③许

答应,听从。 (本文:许之。许君焦、瑕)

赞同。 (例:杂然相许。《愚公移山》)

约数。 (例:潭中鱼可百许头。《小石潭记》)

表处所。 (例:先生,不知何许人也。陶渊明《五柳先生传》)

④微

细小,轻微。 (同现义。)

卑贱。 (例:参始微时,与萧何善。《史记·曹相国世家》)

假如没有。 (例:微斯人,吾谁与归?《岳阳楼记》)(本文:微夫人之力不及此。)

⑤敝

坏,破旧。 (例:使史更敝衣草屦。方苞《左忠毅公逸事》)

疲惫。 (例:曹操之众,远来疲敝。《资治通鉴》)

损害,衰败。 (本文:因人之力而敝之。)

(2)重点虚词

①以

以其无礼于晋 (因为,连词)

敢以烦执事 (拿,用,介词)

越国以鄙远 (表顺承,连词)

若舍郑以为东道主 (把,介词)

②而

今急而求子 (才,表顺承,连词)

夜缒而出 (表修饰,连词)

若亡郑而有益于君 (表顺承,连词)

朝济而夕设版焉 (表转折,连词)

③焉

子亦有不利焉 (啊,句末语气词,表感叹)

焉用亡郑以陪邻 (疑问代词,为什么)

若不阙秦,将焉取之 (疑问代词,哪里)

朝济而夕设版焉 (兼词,于之)

④其

行李之往来,共其乏困 (代词,指代“使者”)

越国以鄙远,君知其难也 (代词,指代“那件事”)

失其所与,不知 (代词,自己的)

吾其还也 (语气词,还是,表商量)

⑤之

臣之壮也 (主谓间助词,取消句子独立性,不译)

是寡人之过也 (结构助词,的)

夫晋,何厌之有 (宾语前置的标志,不译)

子犯请击之 (代词,他们,指秦军)

5. 特殊句式

(1)判断句

①是寡人之过也

②因人之力而敝之,不仁/失其所与,不知/以乱易整,不武

(2)倒装句

①宾语前置

夫晋,何厌之有

②状语后置(介词结构后置)

以其无礼于晋

佚之狐言于郑伯曰

若亡郑而有益于君

(3)省略句

①省主语

(烛之武)辞曰:“臣之壮也,犹不如人;……”

(烛之武)许之

(烛之武)夜缒而出

(晋惠公)许君焦、瑕

(秦伯)使杞子、逢孙、杨孙戍之

②省宾语

敢以(之)烦执事 (省略介词宾语,指灭郑之事或退兵之事)

若舍郑以(之)为东道主 (之:指郑国)

③省介词

晋军(于)函陵,秦军(于)氾南 (省略介词“于”)

6. 固定句式

夫晋,何厌之有 (何……之有:表反问的句式,译为:有……的呢)

二、总结提升

烛之武的游说艺术

1. 为对方打算——不暴露游说目的

烛之武先讲明秦晋围郑,即使攻下郑国,秦国亦无大裨益;进而分析晋侯出征目的之在于扩张领土,且欲壑难填。一方面使秦伯觉得枉费心机,一方面顿感危机所在。于是,烛之武“一心为秦”地挑拨离间了“秦晋之好”。

2. 用婉言相劝——忠言顺耳更利于听

虽然烛之武年岁已高,但在秦穆公面前岂敢倚老卖老,婉言以说,“良言一句三冬暖”,秦穆公怎能不爱听,又怎能不依计行事。

3. 巧施攻心术——先对方之忧而忧

烛之武抓住秦伯担忧“帮晋灭郑后反而惹火烧身”之心理,步步深入,层层紧逼,透辟申明围郑对秦无任何好处,晓之以害,动之以利,所以得以解郑国之围。

(答题时间:30分钟)

阅读《烛之武退秦师》,完成1~8题。

1. 对下列各句中加点的字,解释不正确的一项是( )

A. 夫晋,何厌之有(讨厌)

B. 焉用亡郑以陪邻(增加)

C. 行李之往来,共其乏困(供给)

D. 使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还(撤走)

2. 对下列各句中加点的字,解释不正确的一项是( )

A. 吾不能早用子(古代对人的尊称)

B. 夜缒而出(在夜里)

C. 阙秦以利晋,唯君图之(只有)

D. 吾其还也(表示商量语气,还是)

3. 下面关于“微”的解释,错误的一项是( )

A. 则名微而众寡(细小,轻微)

B. 微闻有鼠作作索索(暗暗地)

C. 见其发矢十中八九,但微颔之(略微,稍微)

D. 微夫人之力不及此(没有)

4. 下面关于“之”的解释,错误的一项是( )

A. 辍耕之垄上(动词,往,到)

B. 是寡人之过也(结构助词,的)

C. 臣之壮也,犹不如人(结构助词,的)

D. 何厌之有(结构助词,宾语前置的标志)

5. 下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是( )

A. ①以乱易整,不武 ②不敢兴兵以拒大王

B. ①是寡人之过也 ②此非曹孟德之诗乎

C. ①使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还 ②度我至军中,公乃入

D. ①吾其还也 ②则或咎其欲出者

6. 下列各句中没有词类活用的一项是( )

A. 晋军函陵,秦军氾南

B. 越国以鄙远,君知其难也

C. 若使烛之武见秦君,师必退

D. 若亡郑而有益于君

7. 下列各句的句式与“夫晋,何厌之有”相同的一项是( )

A. 若亡郑而有益于君

B. 为击破沛公军

C. 而今安在哉

D. 此非孟德之困于周郎者乎

8. 下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A. 佚之狐说“师必退”,表现了佚之狐对烛之武的了解与信任,使读者未见其人,先知其才,从侧面表现了烛之武的才能。

B. 大兵压境,国家危在旦夕,佚之狐向郑伯举荐烛之武,经过佚之狐的一番劝说,烛之武最终答应去见秦君。

C. 烛之武见到秦君后,先坦言知亡,然后指出灭郑国只对晋国有利而对秦无益,并挑拨离间秦晋关系,最终让秦君退兵。

D. 文章通过语言等描写,表现了烛之武不仅能言善辩,而且深明大义、机智勇敢的性格特点。

阅读下面一段文言文,回答问题。

子产①为政

郑人游于乡校②,以论执政。然明谓子产曰:“毁乡校,何如?”子产曰:“何为?夫人朝夕退而游焉,以议执政之善否。其所善者,吾则行之;其所恶者,吾则改之。是吾师也,若之何毁之?我闻忠善以损怨,不闻作威以防怨。岂不遽止?然犹防川:大决所犯,伤人必多,吾不克救也,不如小决使道,不如吾闻而药之也。”

子皮欲使尹何为邑。子产曰:“少,未知可否。”子皮曰:“愿,吾爱之,不吾叛也。使夫往而学焉,夫亦愈知治矣。”子产曰:“不可。人之爱人,求利之也。今吾子爱人则以政,犹未能操刀而使割也,其伤实多。子之爱人,伤之而已,其谁敢求爱于子?子有美锦,不使人学制焉。大官、大邑,身之所庇也,而使学者制焉。其为美锦,不亦多乎?侨闻学而后入政,未闻以政学者也。若果行此,必有所害。”

范宣子③为政,诸侯之币重,郑人病之。二月,郑伯如晋,子产寓书于子西,以告宣子,曰:“子为晋国,四邻诸侯,不闻令德,而闻重币,侨也惑之。侨闻君子长国家者,非无贿之意,而无令名之难。夫令名,德之舆也。德,国家之基也。有基无坏,无亦是务乎?有德则乐,乐则能久。宣子说,乃轻币。

子产使都鄙有章,上下有服,四有封洫④,庐井有伍⑤。大人之忠俭者,从而与之;泰侈者,因而毙之。从政一年,舆人⑥诵之曰:“取我衣冠而褚⑦之,取我田畴而伍之。孰杀子产,吾其与之!”及三年,又诵之曰:“我有子弟,子产诲之。我有田畴,子产殖之。子产而死,谁其嗣之?”

(选编自《左传》襄公三十一年、二十四年、三十年)

〔注〕①子产:名侨,字子产,春秋时著名政治家,郑国名相。②乡校:乡间公共场所。③范宣子:春秋时晋国大臣,晋平公时执掌国政。④封洫:田界。⑤伍:五家相保的民户编制。⑥舆人:众人。⑦褚:储藏。

9. 对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A. 吾不克救也 克:能够

B. 郑伯如晋 如:到……去

C. 非无贿之意,而无令名之难 贿:贿赂

D. 子产使都鄙有章,上下有服 鄙:边远的地方

10. 下列句中的“病”字,与文中“郑人病之”用法相同的一项是( )

A. 予购三百盆,皆病者,无一完者

B. 君子病无能焉,不病人之不己知也

C. 老臣病足,曾不能疾走

D. 以夭梅病梅为业以求钱也

11. 将下列八句话编为四组,分别表现子产治国以德、以民为本的一组是( )

①不闻令德,而闻重币,侨也惑之

②大人之忠俭者,从而与之

③其所善者,吾则行之;其所恶者,吾则改之

④是吾师也,若之何毁之

⑤人之爱人,求利之也

⑥德,国家之基也

⑦不如吾闻而药之也

⑧夫令名,德之舆也

A. ②⑧ B. ⑤⑥ C. ①③ D. ④⑦

12. 下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A. 子产高度重视倾听民众意见,并且把民众的批评指责作为施政的依据。他认为乡校是民众发表意见的重要场所,如果取缔乡校,堵塞言路,一定会对国家造成巨大伤害。

B. 子产认为政事是关乎国计民生的大事。他反对子皮任用年轻而又没有从政经验的尹何治理封地,认为如果不经过学习实践就委以重任,一定会造成危害。

C. 子产认为治国应该重德轻财,治国以德可以获取美好的名声,从而塑造良好的国家形象,使国家根基稳固,人民快乐安逸。

D. 子产是春秋时期郑国的贤相,他具有很强的民本思想,勇于改革,赏罚分明,治国有方,文章最后通过郑国流传的民谣,用对比的手法,对子产给予了高度的赞扬。

13. 把文中划横线的句子翻译成现代汉语。

(1)我闻忠善以损怨,不闻作威以防怨。

________________________________________________________________________

(2)吾爱之,不吾叛也。使夫往而学焉,夫亦愈知治矣。

________________________________________________________________________

(3)子产而死,谁其嗣之?

________________________________________________________________________

1. A 解析:厌,满足。

2. C 解析:唯,希望。

3. D 解析:假如没有。

4. C 解析:主谓之间,取消句子独立性。

5. B 解析:A. “以”字,前者是介词,用;后者是连词,表目的。B. 两个“之”都是结构助词,的。C. “乃”,前者译为“于是,就”;后者译为“才”。D. “其”,前者是语气词,表商量,后者是代词,那。

6. C 解析:A项,军,名词作动词,驻扎的意思。B项,鄙,名词的意动用法,以……为边邑;远,形容词用作名词,远地。D项,亡,动词使动用法,使郑亡。

7. C 解析:C和例句是宾语前置句,A是状语后置句,B是省略句,D是被动句。

8. B 解析:是郑伯去劝说烛之武。

9. C 解析:意思是“钱财”。

10. B 解析:A. 成为病态,动词;B. 与“郑人病之”同属意动用法,译为“以……为病”,即译为“对……感动担忧”;C. 患病,动词;D. 使……成为病态,使动用法。

11. C 解析:①写子产劝范宣子治国以德,表现了子产治国以德思想。③写子产不赞成毁乡校,善于听取人民的各种意见,表现了一定的以民为本的思想,故选C;②写子产能区别对待卿大夫,不属于以民为本,故排除A;④写乡校的作用,不属于以民为本,故排除D;⑤写人要爱人,就要让他做有利于他人的事,这是怎样“爱人”的问题,与以民为本关系不大,故排除B;⑥是直接表现治国以德的思想;⑦写子产从谏如流;⑧写好名声是载德以行的车子,用比喻说明好名声的重要。

12. A 解析:“并且把民众的批评指责作为施政的依据”错。)

13. (1)我听说尽力做好事以减少怨恨,没听说过依权仗势来防止怨恨。

(2)我喜欢他,他不会背叛我的。让他去学着治理,他也就更加懂得治理了。

(3)子产死了,谁来继位?

【参考译文】

郑国人到乡校休闲聚会,议论执政者施政措施的好坏。郑国大夫然明对子产说:“把乡校毁了,怎么样?”子产说:“为什么毁掉?人们早晚干完活儿回来到这里聚一下,议论一下施政措施的好坏。他们喜欢的,我们就推行;他们讨厌的,我们就改正。这是我们的老师。为什么要毁掉它呢?我听说尽力做好事以减少怨恨,没听说过依权仗势来防止怨恨。难道很快制止这些议论不容易吗?然而那样做就像堵塞河流一样:河水大决口造成的损害,伤害的人必然很多,我是挽救不了的;不如开个小口导流,我们听取这些议论后把它当作治病的良药。”

(郑国的上卿)子皮想让尹何掌管(他自己的)封地(邑)。子产说:“(他太)年轻,不一定行。”子皮说:“(他很)善良,我喜欢他,他不会背叛我的。让他去学着治理,他也就更加懂得治理了。”子产说:“不行!人要爱护(一个)人,是要(做)利于他(的事)。如今您爱护(一个)人就让他从政,(这就)犹如还不会拿刀就让他切割,他(将受)的伤肯定很多。您爱人,以伤害他为结果,那谁还敢企求受到您的爱护啊?您有美好的绸缎,不会让人学着做衣服;大的官职、大的封地,身家所托付的东西啊,却让学习的人去治理,那不是为美好的绸缎着想得(比官职、封地)更多吗?(我)侨听说的是(先)学习然后主政,没听说过用执政来学习的啊。如果您一定要这么做,必定有所损害。

范宣子当权,诸侯向晋国贡纳的负担很沉重。郑国的人把这事看作忧患。二月,郑国国君前往晋国,子产(公孙侨,字子产,郑国大夫)委托书信给子西(子西随郑伯如晋),带给范宣子,信上说:“您为政于晋国,四邻诸侯没听说(您的)的美德(令:善,美),却听说(向诸侯索取的)贡纳很重,我呢,对此很不理解。我听说君子掌管国家的,不是担忧没有财物,而是担忧没有好名声。好名声,是载德以行的车子;德行,是国家的根基。有基础就不致毁坏,为什么不致力于此呢?(在位者)有美德就能与大家共同享乐,众人快乐就能统治长久。范宣子很高兴,于是减轻了诸侯的进贡。

子产让城市和乡村有所区别,上下尊卑各有职责,土地四界有水沟,庐舍和耕地能互相适应。对卿大夫中忠诚俭朴的,听从他,亲近他;骄傲奢侈的,依法惩办。子产参与政事一年,人们歌唱道:“计算我的家产而收财物税,丈量我的耕地而征收田税。谁杀死子产,我就助他一臂之力。”到了三年,又歌唱道:“我有子弟,子产教诲;我有土田,子产栽培。子产死了,谁来继位?”

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])