2020—2021学年统编版必修下册 8.《中国建筑的特征》课件84张

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年统编版必修下册 8.《中国建筑的特征》课件84张 |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-18 12:51:06 | ||

图片预览

文档简介

8 *中国建筑的特征

8 *中国建筑的特征

【我的自读必备】

一、走近作者

生平:梁思成(1901—1972),清末思想家、社会活动家梁

启超之子,建筑学家和建筑教育家。毕生从事中国古代建筑的

研究和建筑教育事业。

成就:古代建筑学科的开拓者和奠基者。曾主持中华人民

共和国国徽和人民英雄纪念碑的设计,还提出文物建筑保护的

理论和方法,在建筑学方面贡献突出。在清华大学创建建筑系,以严谨、勤奋

的学风为中国培养了大批建筑人才。

初读强基·自主学习

代表作品:《清式营造则例》《中国建筑史》《营造法式注释》《梁思成文集》(4卷)等。

【高山景行】

梁思成寄给邮政局长们的两块大洋

梁思成先生抗日战争前曾给全国每一个县的邮政局长汇去两块大洋。虽

然梁先生、林先生做教授收入还是很高的,但给每一个邮政局寄去两块大洋,

那也是一大笔钱。他也不知道人家叫什么,只写邮政局长收,然后每个都写一

封信说,我们在考察保护中国古建筑,希望你收到两块大洋以后,能把你们县境

内的古建筑拍照片寄回来。因为梁先生两条腿有限,靠这种方法收集一下资料,

心里好有个底。他做的是前人从来没有做过的事业。让梁先生特别感动的是,

全国所有的县,每一个县的邮政局长,都拍了那个县的古建筑照片,给他寄回

来。

二、探寻背景

自1939年起担任中央博物院建筑史料编纂委员会主任的梁思成,从1942年

开始着手编写《中国建筑史》,两年后完成。这是我国第一部由中国人自己编

纂的比较完善、系统的中国建筑史,它的完成也实现了梁先生从20世纪20年代

留美学习时就立下的夙愿——“《中国建筑史》要由中国人来写”。当时就读

于美国宾州大学建筑系的梁思成,看到“欧洲各国对本国的古建筑已有系统的

整理和研究,并写出本国的建筑史”,而日本学术界的许多知名学者也已着手研

究中国建筑史,并取得了一定的成果。《中国建筑史》一书就是在这种时代背

景下完成的,它无疑也是当时争取民族独立与解放运动的历史产物。

【相关链接】

科 普 作 品

科普作品,又称“科普著作”,它是一种以向大众普及科学知识为主要目的

的作品。“科普”一词就是指科学普及的意思。科普作品传统上以文字或图画

作为基本载体,现今也常以视频媒体等其他形式出现。其主要功能和目的就是

宣传普及科学知识,科普作品成功与否在很大程度上也会扩大社会影响力,展现

魅力科学。

科普作品的主要功能和目的就是宣传普及科学知识。它有以下特点:

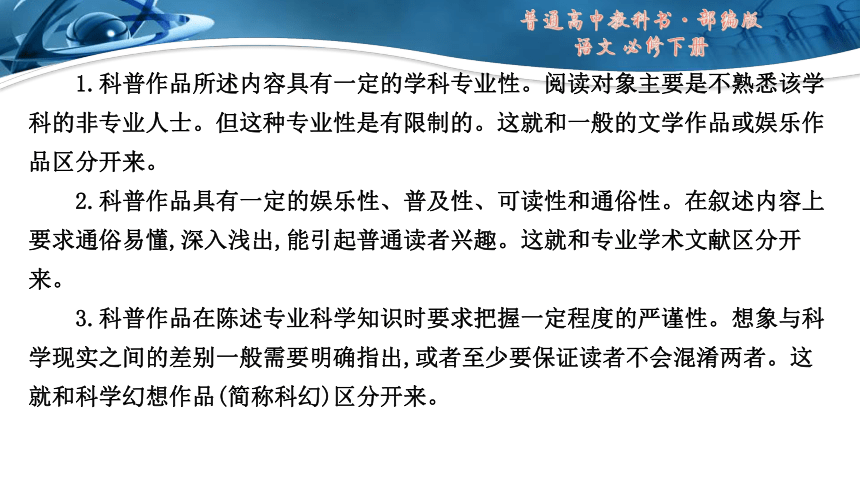

1.科普作品所述内容具有一定的学科专业性。阅读对象主要是不熟悉该学

科的非专业人士。但这种专业性是有限制的。这就和一般的文学作品或娱乐作

品区分开来。

2.科普作品具有一定的娱乐性、普及性、可读性和通俗性。在叙述内容上

要求通俗易懂,深入浅出,能引起普通读者兴趣。这就和专业学术文献区分开

来。

3.科普作品在陈述专业科学知识时要求把握一定程度的严谨性。想象与科

学现实之间的差别一般需要明确指出,或者至少要保证读者不会混淆两者。这

就和科学幻想作品(简称科幻)区分开来。

4.科普作品允许适当地虚构作品情节、人物、环境等,增加可读性。这就和一般的科学新闻、科学纪实或科学报告区分开来。

【我的自读达标】

一、音形识记

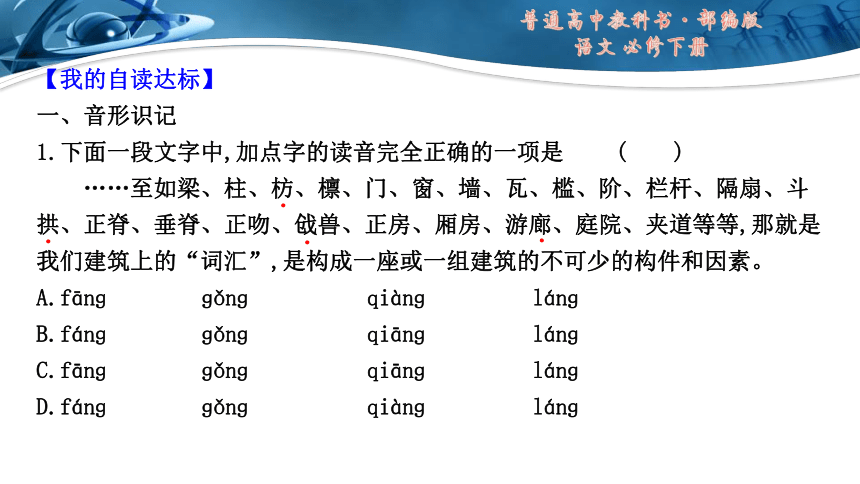

1.下面一段文字中,加点字的读音完全正确的一项是 ( )

……至如梁、柱、枋、檩、门、窗、墙、瓦、槛、阶、栏杆、隔扇、斗

拱、正脊、垂脊、正吻、戗兽、正房、厢房、游廊、庭院、夹道等等,那就是

我们建筑上的“词汇”,是构成一座或一组建筑的不可少的构件和因素。

A.fānɡ ɡǒnɡ qiànɡ lánɡ

B.fánɡ ɡǒnɡ qiānɡ lánɡ

C.fānɡ ɡǒnɡ qiānɡ lánɡ

D.fánɡ ɡǒnɡ qiànɡ lánɡ

﹒

﹒

﹒

﹒

【解析】选A。加点字的读音依次为:“fānɡ”“ɡǒnɡ”“qiànɡ”

“lánɡ”。

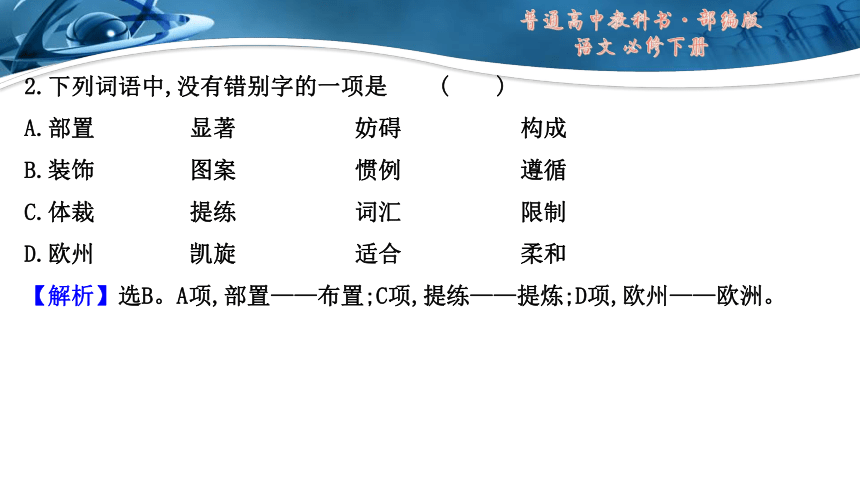

2.下列词语中,没有错别字的一项是 ( )

A.部置 显著 妨碍 构成

B.装饰 图案 惯例 遵循

C.体裁 提练 词汇 限制

D.欧州 凯旋 适合 柔和

【解析】选B。A项,部置——布置;C项,提练——提炼;D项,欧州——欧洲。

二、词语运用

1.从下列各句后面提供的词语中选择一个填在横线处。

(1)随着考古______的不断推进,南越王墓里的印章与封泥、南越国宫署遗址出

土的砖瓦等,都引起了南越王博物馆馆长的极大兴趣。(发掘·挖掘)?

(2)春风像清洁工人,用一把神奇的扫把扫除灰尘,把城市______得漂漂亮亮、

干干净净。(装饰·妆饰)?

(3)不少单位对市政府关于为山区孩子捐献电脑设备的号召,及时做出了积极

______。(反映·反应)?

答案:(1)发掘 (2)装饰 (3)反应

2.判断下列各句中加点成语运用的正误。

要用心揣摩教育规律和受教育者的心理,用学生喜闻乐见的方式进行授课,真正

做到寓教于乐。 ( )

答案:√。喜闻乐见,指喜欢听,乐意看。合乎语境。

﹒

﹒

﹒

﹒

三、内容感知

1.下列对文章相关内容的理解和分析,正确的一项是 ( )

A.不同民族、不同时代的建筑手法各不相同,它完全取决于某一建筑大师的设

计理念。

B.中国建筑往往是木结构形式,而西方建筑往往采用砖石结构,说明这两种建筑

走了完全不同的发展道路。

C.为了更好地说明建筑的形式和内容的关系,作者巧妙地用语言和文学打比

方。

D.热河普陀拉的一个窗子,与文艺复兴时代窗子使用的“词汇”和“文法”完

全不同,这证明各民族的建筑各有其风格,本没有相通之处。

【解析】选C。A项,“它们是智慧的结晶,是劳动和创造成果的总结。它们不是

一人一时的创作,而是整个民族和地方的物质和精神条件下的产物。”由此可

知“不同民族、不同时代的建筑手法”与某一个建筑大师没有必然的关系。B项,“中国建筑和欧洲希腊、罗马的古典建筑体系,乃至埃及和两河流域的建

筑体系是完全一样的,所不同者,是那些体系很早就舍弃了木材而完全代以砖石

为主要材料。”可见两种建筑都是从木结构开始的。D项,“例如热河普陀拉的

一个窗子,就与无数文艺复兴时代的窗子‘内容’完全相同,但是各用不同的

‘词汇’和‘文法’,用自己的形式把这样一句‘话’说出来了。”可见尽管

形式不同,但内容是相同的。

2.《中国建筑的特征》是一篇关于我国建筑的自然科技小论文,作者的行文思

路是什么?在文章结构上是怎样体现的?请根据下面的表格,填写相应内容。

思路

先总说后分说,先介绍特点,后探讨风格

结构

引论

前两段从地域分布和历史跨度两方面说明中国建筑的影响

本论

特征

①

风格

探讨中国建筑的风格和手法,借用“文法”和“词汇”概念

结论

②

答案:①谈中国建筑的九大特征,对中国建筑方方面面的特点予以总括说明

②最后一段,从古为今用的立场出发,提倡熟悉中国建筑的“文法”和“词汇”,把我们民族优良的建筑传统发扬光大

研读提能·探究学习

【我理解我鉴赏】

目标一:梳理文章结构,把握作者思路

1.作者概括中国建筑的特征是按什么顺序展开的?

【明确】是按由整体到局部、由主(结构)到次(装饰)的顺序来展开的。

2.作者着重说明了中国建筑的九大特征中的哪几项?

【明确】作者总结出中国建筑的九大特征,并不是平均用笔的,而是根据重要

程度或说明的难易程度有所侧重,重点说明的特征有:平面布置,表现出中国院

落文化的特色;结构方法,体现了中国建筑结构体系的特殊性;斗拱,是“中国

建筑中最显著的特征之一”;屋顶,斜坡飞檐是中国建筑的典型形象。

目标二:探究文章的主要内容和观点

3.怎样理解作者提出的“中国建筑的‘文法’”?

【明确】这是一种比喻的说法,借语言文字中“文法”的术语说明中国建筑的

风格和手法。中国建筑的“文法”是指中国的建筑都有一定的风格和手法,并

且为匠师们所遵守,为人民所承认,成为人们沿用的惯例,成了法式。

4.“这种‘文法’有一定的拘束性,但同时也有极大的运用的灵活性,能有多样

性的表现。”这种“拘束性”和“灵活性”表现在哪里?用了哪些修辞手法?

【明确】“拘束性”即建筑发展历史上长期积淀下来的、为人们所遵守的基本

思路和传统模式。“灵活性”强调了设计与修建过程中建筑师们可以发挥的主

动性和创造性。用了比喻、类比的修辞手法。

【备选要点】

1.结合课文分析中国的建筑艺术在世界上占有独特地位的原因。

【明确】作者认为每种建筑都有其特定的构建特色,形成了自己的建筑法式,遵

照这种沿袭下来的法式,结合各国的历史文化特点,每个地区、每个国家都会有

区别于他人的建筑式样。从中国建筑来看,其“文法”是独特的,采用了梁架结

构法;其“词汇”也是独特的,采用了木结构而非砖石结构,同时发展了我国的

新建筑。中国建筑的词汇如梁、柱、枋等又是独特的,它遵循中国建筑的框

架、轮廓等“文法”,创造出几千年留传下来的中国建筑体系。

2.请根据课文举例说明中国建筑与中华文化的相关性。

【明确】中国建筑与中华文化紧密相连。中国建筑源远流长的历史深深地烙着

中华传统文化的印迹。如:中国建筑的主体部分是坐北朝南,这就与中华文化中

的以北为尊相应和;又如:中国建筑群落的组成一般左右对称,这就体现了中华

文化中的中庸之道的“中者,不偏不倚”的特点。

【我思悟我提高】

1.《中国建筑的特征》共20段,大致可划分为四个部分,请根据下面的表格,

填写相应内容。

【点拨】

层次

起止段

内容

第一

部分

第1、2自然段

①___________________________

___________________

第二

部分

第3~13自然段

②_______________________

从地域分布和历史跨度两方面

说明中国建筑的影响

分析中国建筑的九大特征

层次

起止段

内容

第三

部分

第14~19自然段

③_________________________

___________

第四

部分

第20自然段

④_____________________________

_______________________________

探讨中国建筑的风格和手法

(“文法”)

以提倡熟悉中国建筑的“文法”

和“词汇”,建造新中国建筑做总结

2.怎样理解文中作者提出的各民族之间的“可译性”?作者为什么要谈这个问

题?

【点拨】这是以“语言和文学”为喻,各民族建筑的功用或主要性能是一致的,

有相通性,但表现出的形式却有很大的不同,恰似不同民族的语言,表达同一意

思,语言形式却不相同。所谓的“可译性”是指各民族建筑在实质上有同一性

质,可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。作者谈建筑之间的“可译性”,

是为了告诫中国的建筑师们不要盲目地崇洋,要利用本国的优良传统发展中国

的传统文化。建筑,要古为今用。

【我实践我飞跃】

1.话题:作为一篇科普文章,科学、严谨的说明是为文的基本要求,作者主要

的任务是介绍科学知识,阐述自己的观点。可本文有很多句子带有浓烈的抒情

成分,应如何看待这些抒情语句?请谈谈自己的看法。

学生甲:梁思成在他的文章中,反复表达的思想是强烈的民族精神和爱国

情怀。他呼吁:“中国建筑之个性乃即我民族之性格”“一国一族之建筑适反

鉴其物质精神,继往开来之面貌”。他满怀忧患意识地提醒后人:“一个东方

古国的城市,在建筑上,如果完全失掉自己的艺术特性,在文化表现及观瞻方面

都是大可痛心的。因这事实明显的代表着我们文化衰落,至于消失的现象。”

我的思考:___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

答案:21世纪,人类已进入知识经济时代,一个缺乏科学教育的民族是很难强大起来的,一个缺乏科学素养的人是很难适应现代社会的工作和生活的,一个没有民族精神和爱国情怀的人是不会成为建设国家的栋梁之材的。梁思成先生就是告诉我们,中国建筑是值得中国人骄傲的,他的用意就是用强烈的民族情怀感染人们,引领人们进入高尚的审美境界。

2.下图是某学校教学楼安全疏散的示意图。请用一段话对疏散路线进行说明。要求内容完整,表述简明、准确,语言连贯,75个字左右。

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

答案:(1)309、310室和化学实验室、化学准备室的人员从西面疏散、经由西面

楼梯离开教学楼。(2)其余房间内人员从东面疏散,经由东面楼梯离开教学楼。

(若先写向东疏散的场所亦可)

中国建筑的特征

中国建筑的特征

概说(自成体系)

立体构成

分说(九大特征)

结构方法

斗拱

风格(文法词汇)

屋顶

平面布置

色彩

构件

用材

举折,举架

总体特征

结构特征

装饰特征

群读培优·拓展学习

中国建筑的“文法”

梁思成

一个民族的建筑有它自己的构造规则或组合方式,如同语言的“文法”。

中国建筑就具有特殊的“文法”。

我们的祖先在选择了木料之后逐渐了解了木料的特长,创始了骨架结构初

步方法——中国系统的“梁架”。这以后他们发现了木料性能上的弱点。当水

平的梁枋将重量转移到垂直的立柱时,在交接的地方会产生极强的剪力,那里梁

就容易折断。于是他们用许多斗形木块的“斗”和臂形短木的“拱”,将上面

的梁枋托住,使它们的重量一层一层递减集中到柱头上来。梁柱间过渡部分的

结构减少了剪力,消除了梁折断的危机。这是一种“文法”,而斗、拱、梁、

枋、椽、檩、楹柱、棂窗等,就是主要的“语汇”了。

斗和拱组合而成的组合物,近代叫作“斗拱”。最迟在春秋时代,斗拱已很

普遍地应用。它不仅可以承托梁枋,而且可以承托出檐,增加檐向外挑出的宽

度。《孟子》里就有“榱题数尺”之句,意思说檐头出去之远。这种结构同时

也成为梁间檐下极美的装饰。可能在唐以前,斗拱本身各部已有标准的比例尺

度,但要到宋代,我们才确实知道斗拱结构各种标准的规定。全座建筑物中无数

构成材料的比例尺度都以一个拱的宽度做度量单位,以它的倍数或分数来

计算。宋时把每一结构的做法,把天然材料修整加工到什么程度的曲线,榫卯如

何衔接等都规格化了,形成了类似“文法”的规矩。

中国建筑的“文法”还包括关于砖石、墙壁、门窗、油饰、屋瓦等方面,

称作“石作做法”“小木作做法”“彩画作做法”和“瓦作做法”等。

屋顶属于“瓦作做法”。它是中国建筑中最显著、

最重要、庄严无比、美丽无比的一部分。瓦坡的曲面,

翼状翘起的檐角,檐前部的“飞椽”和承托出檐的斗拱,

给予中国建筑以特殊风格和无可比拟的杰出姿态,这都

是内中木构使然,因为坡的曲面和檐的曲线,都是由于结构中的“举架法”的

逐渐垒进升高而成。盖顶的瓦,每一种都有它的任务,有一些是结构上必需的部

分,略加处理便同时成为优美的瓦饰,如瓦脊、脊吻、重脊、脊兽等。

油饰本是为保护木材而用的。在这方面中国工匠充分地表现出创造性。他

们使用各种颜色在梁枋上做妍丽繁复的彩绘,但主要的却用属于青绿系统的

“冷色”,而以金为点缀,所谓“青绿点金”,柱和门窗则只用纯色的朱红或黑

色的漆料。这样,建筑物直接受光面同檐下阴影中彩绘斑斓的梁枋斗拱,更多了

反衬的作用,加强了檐下的艺术效果。

至于建筑物之间的组合,即对于空间的处理,我们的祖先更是表现了无比的

智慧。院落组织是中国建筑在平面上的特征。无论是住宅、官署、寺院、

宫廷、商店、作坊,都是由若干主要建筑物,如殿堂、厅舍,加以附属建筑物,如厢耳、廊庑、院门、围墙等周绕联络而成一院,或若干相连的院落。这种庭院,事实上是将一部分户外空间组织移到建筑范围以内。这样便适应了居住者对于阳光、空气、花木的自然要求,供给生活上更多方面的使用,增加了建筑的活泼和功能。数千年来,无论贫富,在村镇或城市的房屋没有不是组成院落的。一样,在一个城市部署方面,我们祖国的空间处理同欧洲系统的不同,主要也是在这种庭院的应用上。

韵:建筑与音乐艺术的相通性

建筑主要属于空间艺术,音乐则属于时间艺术,二者之间区别明显。然而,

将建筑与音乐相联作比,完全成为人们艺术审美的共识。在西方,文学家歌德、

哲学家谢林、音乐大师贝多芬等人,都将建筑比作“凝固的音乐”。中国建筑

又何尝不是具有浓郁的音乐美感。北京天坛祈年殿的藻井天花,河北正定县隆

兴寺摩尼殿的如意斗拱,显示出建筑构图上的连续的节奏感和韵律美;西安大雁

塔的层层叠叠,广东开平风采堂的立面构图,展示了建筑的渐变的节奏和韵律美;

北京故宫建筑群的三重空间组合,起伏跌宕、层层推进,给人一种一波三折、

一唱三叹的感受,传达出起伏的节奏和韵律美;苏州园林的“体宜因借”,徽州

民居的白墙黑瓦,表现的是一种错落有致的节奏感和韵律美。中国建筑无论宫

殿、寺庙,还是园林、民居,注重的并非单体的高大,而是群体的宏伟;追求的不

是纯空间的凝固的音乐,而是在时间中展开,在时间的流动中呈现自我的旨趣和

品格。其理性秩序与逻辑或明或暗,却都气韵生动,韵律和谐。

建筑与音乐艺术的共通性,最根本的在于建筑所具有的音乐般的韵律和节

奏感。一言以蔽之,“韵”。“因为建筑艺术是把人们置于时间的推移序列过

程中去领略多变而流动的造型,人们通过空间的时间化来认识建筑的审美特征,

似乎可以感受到时间序列的和谐与韵律。”美国的建筑评论家哈姆林曾

说,“一个建筑物的大部分效果,就依靠这些韵律关系的协调性、简法性以及威

力感来取得”。建筑艺术是以其独特的艺术语言,如建筑的立面造型、平面布

局、内外部空间结构的处理、门窗柱子的式样与安排等,来表现自己的节奏和

韵律的。因此,建筑空间之“韵”,大体上可分为建筑外部空间之韵和内部空间

之韵。就前者而言,黑格尔曾以古希腊的多立克、爱奥尼和科林斯三种柱式的

美为例说明,由于台基、柱身和檐部的体积、长短以及间距的比例不同,便会形

成庄重、秀美和富丽等性格区别。我国著名建筑学家梁思成曾说过,几乎所有

的建筑物,无论在水平方向或者在垂直方向上,都有它的节奏和韵律。梁思成

先生曾形象生动地比喻说,一柱一窗的连续重复,好像2/4拍子的乐曲,而一柱二

窗的连续重复排列,就好比3/4拍子的“蓬恰恰,蓬恰恰”的华尔兹圆舞曲。如

果说,空间是建筑的本质,空间的组合创造是建筑设计的灵魂,那么,空间组合所

蕴含的节奏和韵律往往成为激发人们建筑审美情思的最主要因素所在。王振复

先生曾论述道:“优秀的建筑,由于成功地处理了建筑个体的各部分之间,个体

与个体,个体与群体,群体与群体以及个体、群体同周围环境之间的比例尺度,

像一部成熟的乐曲,既千变万化、波澜起伏,又浑然一体、主题鲜明。这里有主

旋律与副旋律、高潮与铺垫、独奏与合奏、领唱与和声。既有气势磅礴的交响

乐、进行曲,又有缠绵悱恻、情切切的恋歌和清晰愉快的田园小唱。”

建筑的节奏和韵律还表现为建筑内部空间之韵。一座建筑的内部由许多室

内空间组合而成,空间的形状、大小、明暗、开合等变化万千而又整体和谐。

人们在建筑审美时,从一个空间到另一个空间,步移景异。一方面保留着对前一

个空间的记忆,另一方面又怀着对下一个空间的期待,从而充分显露出建筑艺术

的空间理性的时间化特征。也就是说,人们只有置身于空间序列的时间流变中,

才能真正感受和体悟建筑艺术之神、之韵。如中国古代的院落式民居,其空间

序列清晰有致,有前序、有发展、有高潮、有结尾,真所谓“庭院深深深几许”,

意蕴丰富,韵味无穷。

【培优训练】

1.(审美鉴赏与创造)下列对两篇文章内容的理解,正确的一项是 ( )

A.檐下彩绘的梁枋斗拱,在阳光的直接照射下,色彩显得更加绚丽,艺术效果格

外强烈。

B.中国建筑屋顶的辉煌,表面上出自瓦脊、脊吻、重脊、脊兽等的奇妙组合,实

际上全都源自建筑物内部的木构。

C.建筑具有类似于音乐的韵律和节奏感的那种美。建筑是“凝固的音乐”,西

方建筑像交响乐,中国建筑则具有浓郁的民族音乐美。

D.人们将建筑与音乐相联作比,主要是因为建筑艺术具有可以领略的韵味和节

奏感,这一点与音乐是相似的。

【解析】选D。A项,“在阳光的直接照射下,色彩显得更加绚丽,艺术效果格外强烈”与原文“建筑物直接受光面同檐下阴影中彩绘斑斓的梁枋斗拱,更多了反衬的作用,加强了檐下的艺术效果”意思不符。B项,“实际上全都源自建筑物内部的木构”说法过于绝对,且与文中“瓦坡的曲面,翼状翘起的檐角,檐前部的‘飞椽’和承托出檐的斗拱”意思不符。C项,“中国建筑则具有浓郁的民族音乐美”不符合文意。

2.(思维发展与提升)《中国建筑的“文法”》阐述了中国建筑的多种“文法”,

请列举其中的三种。

答:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

答案:梁架做法(斗拱组合法)、瓦作做法、彩画作做法(青绿点金法)、院落组

织法。(答出任意三种即可)

3.(思维发展与提升)《韵:建筑与音乐艺术的相通性》中,首段列举了“北京天坛祈年殿的藻井天花”“徽州民居的白墙黑瓦”等多个例子,这些例子说明了中国建筑艺术具有哪些类型的音乐美感?请概括说明。

答:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

答案:(1)北京天坛祈年殿的藻井天花,显示出建筑构图上的连续的节奏感和韵律美。(2)西安大雁塔的层层叠叠,展示了建筑的渐变的节奏和韵律美。(3)北京故宫建筑群的三重空间组合,传达出起伏的节奏和韵律美。(4)苏州园林的“体宜因借”,徽州民居的白墙黑瓦,表现的是一种错落有致的节奏感和韵律美。

4.(文化理解与传承)《中国建筑的特征》与《中国建筑的“文法”》都提到了“文法”,如何理解?结合文章简要分析。

答:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

答案:(1)“文法”是一种形象的说法,是指中国建筑的风格和手法,是中国建筑几千年来形成的并沿用的惯例法式。不论是建筑框架、整体结构,还是台基、屋顶都有一定规矩,有一定的“拘束性”,就像语言中的“文法”有着一定的规矩。(2)中国建筑的“文法”包括关于砖石、墙壁、门窗、油饰、屋瓦等方面,称作“石作做法”“小木作做法”“彩画作做法”和“瓦作做法”等。(3)中国建筑“文法”独特,主要采用梁架结构法,处处体现着中国传统文化的痕迹,创造出世界上独特的建筑体系。(言之有理即可)

八 *中国建筑的特征

(25分钟 20分)

语言文字运用评价(20分,选择题每小题3分)

(2020·全国卷Ⅱ)阅读下面的文字,完成1~3题。

1899年发现的殷墟甲骨文,是近代中国史料“四大发现”之一。殷墟甲骨

文内容丰富,甲骨刻辞大多是占卜的记录,但占卜的范围很广,涉及祭祀、征

伐、农业、田猎、气象、疾病等,能够在一定程度上反映商代的社会生活。从

目前的发掘情况看,甲骨文不止出现在殷墟,在北京、山西、陕西、山东、湖北,____________宁夏都发现了刻有卜辞的甲骨。殷墟甲骨文年代最早,数量

课时素养评价

最多,但它不是当时唯一的文字。《尚书·多士》记载“惟殷先人,有册有典”,

甲骨文有“典”“册” “聿(笔)”这样的文字,说明殷人祖先常规的书写材料

是简册,书写工具是毛笔。只是用竹木做成的简册____________腐烂,似乎无法

在北方的地下长期保存,所以至今____________没有发现商代的竹简。从出土

材料看,甲骨文是商代晚期商王武丁以后才出现的,而商代早期、中期的青铜器

上已有少量铭文。( ),甲骨文字体简化较多。对于文字本身来说,汉代学者

总结的“六书”的方法在甲骨文基本都已出现,已经说明它是成熟的文字。文

字本质上是记录语言的,____________受书写材质和体裁所限,甲骨文不能全面

记录当时的语言现象,但是已经能够反映汉语的基本语法、词汇系统。?

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是 ( )

A.以及 容易 尚且 然而

B.乃至 容易 仍然 虽然

C.以及 易于 仍然 然而

D.乃至 易于 尚且 虽然

【解析】选B。解答此类试题的关键在于两点:一是仔细审查该词语的语言环境,

二是注意对近义词语的分析辨别。辨析近义词语的关键就是要仔细分辨它们的

细微差别。首先阅读语段,把握语境含意,然后抓住相异语素,分析其意义差异,

同时可联系日常习惯用语,推断词语意义及用法。以及:连词,表示在时间、范

围上的延伸;连接并列的词、词组或短句。乃至:连词,连接并列词语,表示事情

所达到的范围,相当于“甚至”。语境中“宁夏”是相对偏远的地方,应选“乃

至”。容易:发生某种变化的可能性大。易于:指可能性很大。语境是说竹简变

腐烂的可能性大,选“容易”。尚且:提出程度更甚的事例作为衬托,下文常用

“何况”等呼应,表示进一层的意思。仍然:表示情况持续不变或恢复原状。语境是说至今没有发现商代的竹简,表示情况持续,应选“仍然”。虽然:用在上半句,下半句多用“但是”“可是”“却”等与它呼应,表示承认前边的事,但后边的事并不因此而不成立。然而:从另一方面来说,表示转折关系。语段中后面有“但是”,可知应选“虽然”。故选B。

2.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是 ( )

A.由于相较于铸造的青铜器铭文,用刀在龟甲和兽骨上刻字比较困难

B.用刀在龟甲和兽骨上刻字比较困难,这是相较于铸造青铜器铭文而言的

C.由于用刀在龟甲和兽骨上刻字比较困难,所以相较于铸造的青铜器铭文

D.用刀在龟甲和兽骨上刻字,相较于铸造青铜器铭文而言,比较困难

【解析】选C。根据后面的文字“甲骨文字体简化较多”,可以推知括号里是写甲骨文相对于铭文简化的原因,因此句式选用“由于……所以……”更好,且主语应当是“甲骨文”,排除B、D两项。句子强调的应当是在龟甲、兽骨上刻字困难,所以相较于铭文来说,甲骨文的字体简化较多,A项把“相较于铸造的青铜器铭文”放在前面不恰当,排除A项。故选C。

3.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是 ( )

A.就文字本身来说,汉代学者总结的“六书”的方法在甲骨文基本都已出现,已

经说明它是成熟的文字。

B.对于文字本身来说,汉代学者总结的“六书”的方法在甲骨文中基本都已出

现,已经说明它是成熟的文字。

C.对于文字本身来说,汉代学者总结的“六书”的方法在甲骨文基本都已出现,

说明它已经是成熟的文字。

D.就文字本身来说,汉代学者总结的“六书”的方法在甲骨文中基本都已出现,

说明它已经是成熟的文字。

【解析】选D。“对于文字本身来说”句式杂糅,应当改成“对于文字本身”或“就文字本身来说”,排除B、C两项;“在甲骨文”一句成分残缺,应在后面加上“中”,即“在甲骨文中”,排除A、C两项;“已经说明它是成熟的文字”中“已经”语序不当,应放到“它”后面,排除A、B两项。故选D。

4.下列各句中加点的成语使用恰当的一句是 ( )

A.中国的建筑体系是在世界各民族数千年文化史中一个无与伦比的建筑体系。

B.表演节目要贴近生活,才能吸引观众前来观看,群众一般喜闻乐见歌舞、戏

曲、方言快板、曲艺小品、解说等文艺形式。

C.人们的站相都是千变万化的,而通过人们在无意间的站姿,我们也可以一窥其

心理奥秘。

D.目前市面上的感冒药有很多种,但其药物成分大多类似,作用也大同小异。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

【解析】选D。A项,“无与伦比”指没有能比得上的。本句只是强调中国建筑的独特性,用“无与伦比”与事实不符。B项,“喜闻乐见”不能带宾语,用法错误。C项,“千变万化”和语境不符,应用“千姿百态”。

5.下列各句中,没有语病的一句是 ( )

A.中国房地产呈现中速增长常态,进入白银时代,政策和市场都将迎来根本变

化,2019年的房地产是中国房地产的“转型元年”。

B.2020年春晚凸显“中国元素”,以“中国情”打动人心,以“中国魂”凝集人

心,以“中国舞”鼓舞人心,处处体现“中国味”。

C.在本报对104国道某县段黑加油点乱象报道后,引起了某县政府的高度重视,

某县政府经研究决定在全县范围内深入开展集中整治行动。

D.当今时代的主角应该是勇于实现梦想的年轻人,政府为他们解开了束缚手脚

的政策,投资人和创业服务机构给他们备足了“弹药”。

【解析】选B。A项,主宾搭配不当,将“2019年”后边的“的房地产”删掉;C项,成分残缺,“引起”缺主语;D项,搭配不当,“解开”不能与“政策”搭配,将“政策”改成“绳索”,或将“解开”改为“取消”。

6.下面是文中作者给“斗拱”下的定义。请把这句话调整为以“斗拱”开头的

语句,要保持信息的完整和语句的流畅。(5分)

在一副梁架上,在立柱和横梁交接处,在柱头上加上一层层逐渐挑出的称作

“拱”的弓形短木,两层拱之间用称作“斗”的斗形方木块垫着。这种用拱和

斗综合构成的单位叫作“斗拱”。

答:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

【解析】此题考查变换句式的能力。以“斗拱”开头,也就是把“斗拱”作为

陈述的对象。关键点是对“斗”和“拱”的解说。

答案:“斗拱”是指由梁架上在立柱和横梁交接处的一层层逐渐挑出的被称作

“拱”的弓形短木和两层拱之间垫着的被称作“斗”的斗形方木块综合构成的

建筑单位。

【强化提升】

阅读鉴赏能力评价(19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

疫灾的发生,既受社会规律制约,也受自然规律制约。随着社会历史的发展,

人口密度不断提升,人口流动性不断增强,不仅疫灾流行的频度越来越高,而且

疫灾流行的时间也越来越长。同时,随着人类干扰自然和破坏自然程度的加深,

疫病种群不断增多,疫灾的破坏性不断增强。从自然规律看,寒冷期气候变化大,

疫灾相对频繁;温暖期气候较稳定,疫灾也相对稀少。同时,有的病原体具有自

然疫源性,这类疫病所导致的疫灾流行,具有明显的地方性,如鼠疫、血吸虫病

等。还有的病原体存活需要较严格的生态环境,这类疫病也有一定的地方性,如

疟疾、黑热病、霍乱等。

从春秋战国到中华人民共和国成立的 2 700多年间,我国至少有 890多年

为疫灾流行之年。其中,魏晋南北朝时期的疫灾频度为 20.99%,为中国历史上

第一个疫灾高峰期;北宋以来,疫灾频度不断上升,清代疫灾频度高达98.51%,是

第二个疫灾高峰期。在中国古代,每当疫灾发生,政府蠲免租税,赈济钱粮,施医

给药;下罪己诏,祭祀神灵,请求上天宽宥。民间则捐钱捐粮,施医给棺;行巫道

术,驱逐厉鬼;抬神巡游,求神保佑。民国时期,疫灾的应对渐渐步入科学的、制

度化的轨道。但是,当时公共卫生体系毕竟处于草创阶段,社会又动荡不安,疫

灾流行之时,政府和民间的应对效率,总体而言仍然非常低。

(摘自《疫灾的历史地理学思考》,有删改)

材料二:

“新冠肺炎”具有强大的人传人特性,从很大程度上说,普通民众的行动决

定了这场战“疫”的成败。关注普通民众在这场重大公共危机中的行动,具有

非常重要的意义。一般来说,在全能型政府背景下,民众的“等、靠、要”思想

会比较严重,被动等待政府的“上门服务”,与国家、政府对应的社会能动性不

强。但自新冠肺炎暴发以来,广大民众主动建群、加群来交换信息,并动员自有

资源、协调行动,自主解决了很多问题,充分发挥了各种正式、非正式社区组织

的功能。这为全能型政府背景下社会能动性的发挥提供了一个全新的样本。

为了防疫需要,封城、封路等隔离手段,客观上给广大民众的生产、生活造

成了很大的不便。但城乡民众高度配合政府的统一指挥,没有出现大面积的物

资哄抢、恐慌式的大量出逃,没有出现对管制政策的对抗。整个城市,运行井井

有条。这不仅节约了宝贵的疫病防控资源,而且为疫病防控提供了良好的工作

基础。

在这次疫情中,最初几天出现了一些谣言,这完全符合谣言产生与传播的规

律,但这些谣言很快就因政府及知情民众主动辟谣而消失,后续几乎没有产生传

播范围较大的谣言。这次新冠肺炎各种谣言的消失,除了政府及时披露相关信

息的影响外,主要还是与广大民众知识的增长、判断力的提升有关。但民众对

新冠肺炎的认知显然不是提前储备的,而是海量的民间科普在短期内发挥了重

要作用。

这次新冠肺炎疫情,在舆情的内容上,建设性的批评逐渐取代了泄愤式的批

判,客观的监督性行动取代了情绪性的破坏;在应对舆情的行动上,广大民众一

改初期的狂躁,非常冷静、谨慎地接受、转发、发表相关信息与言论,以及基于

冷静的反思。与此同时,在较多细节的披露和媒体的引导下,民众开始设身处地

地思考一线工作人员的处境,不再盲目指责,社会包容度显著提升。

虽然广大民众表现出了巨大的进步,但我们仍然需要冷静、客观地关注和

反思与普通民众进步不匹配的一些问题。民众参与应对重大公共危机缺乏制度

支持,渠道仍需拓宽。同时,这次新冠肺炎疫情,暴发之初,疫情信息由于种种原

因披露不及时、细节不够,才酿成后续的疫情危机和舆情事件。这是我们以后

在应对各种危机时需要重点关注的。

(摘自《新冠肺炎战“疫”中普通民众的转变与进步》,有删改)

材料三:

2019 年底,党的十九届四中全会提出要推进国家治理体系和治理能力现代

化,此次疫情可谓是对国家治理体系和治理能力的一场大考。

随着收入和学历的不断提高,人们越来越注重提高安全、健康、智识等方

面的生活质量,而长期以来在这些方面的投入欠账和重视不够,需要尽快扭转。

特别是要转变单纯注重经济增长的发展理念,更加注重医疗卫生、教育、文化

等民生公共服务的投入和管理。与此同时,要加强跨地区、跨层级和跨部门的

价值共享,实现国家治理的统一领导和有力协调。

目前我国国家治理制度体系基本健全,但是在野生动物保护、公共卫生、

应急管理等方面还有待补足相关制度。要加快弥补这些领域的制度盲点和制度

漏洞,避免由此可能诱发的潜在风险。与此同时,要充分认识到制度的生命力在

于执行,增强制度的权威性,避免制度停留在纸面上,使制度真正发挥预定作用。

此次疫情应对,每一个中国人在此次疫情防控中都展现出了巨大的集体意

愿,使全政府和全社会的防控策略得以奏效。但是习近平总书记也指出,这次疫

情防控工作中,一些领导干部的治理能力和专业能力明显跟不上,必须引起高度

重视。比如,湖北等地领导干部在疫情防控中存在形式主义、官僚主义乃至

一问三不知现象,暴露出责任意识、专业知识和治理能力的明显欠缺。要提高

领导干部的执政本领,使其在专业知识和综合能力上能够适应国家治理的新需

求。

此次疫情大考为国家治理体系和治理能力现代化按下了“快进”键,必将

在各个方面加快国家治理转型,把我国制度优势更好地转化为国家治理效能。

(摘自《疫情大考为国家治理体系和治理能力现代化按下了“快进”键》,

有删改)

1.下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分) ( )

A.疫灾的发生与人类活动、自然环境密切相关,既有人类社会原因,也有自然

生态原因。

B.受社会规律的制约,疫灾大多发生在人口密度大、流动性强的地区和自然

疫源地地区。

C.从自然规律看,疫灾流行受气候变化的制约,同时,有些类型的疫灾具有地

方性特征。

D.从春秋战国到中华人民共和国成立,中国疫灾频度总体呈现增高的趋势,平

均 3 年左右的时间就发生 1 次。

【解析】选 B。B 项,“疫灾大多发生在人口密度大、流动性强的地区和自然疫源地地区”说法有误。原文中说的是“随着社会历史的发展,人口密度不断提升,人口流动性不断增强,不仅疫灾流行的频度越来越高,而且疫灾流行的时间也越来越长”,选项曲解文意。“自然疫源地地区”应是受自然规律制约。故选 B。

2.根据原文内容,下列说法正确的一项是(3 分) ( )

A.从科学角度看,古代部分防疫措施带有迷信色彩,甚至有些结果会适得其反,

使疫病流行速度更快。

B.全能型政府背景下民众的社会能动性不强,疫情中城乡基层社区组织的做

法有效地解决了这一问题。

C.广大民众不断丰富疫情的相关知识,提升判断力,主动辟谣,就能够完全阻

止谣言更大范围的传播。

D.实现国家治理现代化,从而满足人民日益增长的美好生活需要,需要转变注

重经济增长的发展理念。

【解析】选A。B 项,“疫情中城乡基层社区组织的做法有效地解决了这一

问题”说法有误。材料二中说“但自新冠肺炎暴发以来,广大民众主动建群、

加群来交换信息,并动员自有资源、协调行动,自主解决了很多问题,充分发挥

了各种正式、非正式社区组织的功能”,选项曲解文意。C 项,“广大民

众……,就能够完全阻止谣言更大范围的传播”说法有误。材料二中说的是

“这次新冠肺炎各种谣言的消失,除了政府及时披露相关信息的影响外,主要

还是与广大民众知识的增长、判断力的提升有关”,选项以偏概全。D项,“需

要转变注重经济增长的发展理念”说法有误。材料三中说的是“特别是要转

变单纯注重经济增长的发展理念”,选项随意删减词语,曲解文意。故选 A。

3.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3 分) ( )

A.材料二分析了民众在疫情防控中的表现,同时指出了存在的不足,体现出辨

证的态度。

B.材料二和材料三都是运用了先总后分的论证结构,分别从民众和国家角度

展开论述。

C.材料三运用引用论证和举例论证,指出疫情防控中存在的问题,增强了文章

的说服力。

D.三则材料将古代和现代防疫措施做了对比,体现了国家疫情防控能力的大

幅提升。

【解析】选D。D 项,“三则材料将古代和现代防疫措施做了对比”说法有误。材料一写古代防疫措施,材料二写现代防疫措施, 应该是前两则材料形成对比。故选 D。

4.在新冠肺炎战“疫”中,普通民众的转变与进步具体表现在哪些方面?请简要概括。(4分)

答:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

【解析】阅读题干及原文可知,本题答案应在材料二中。勾画材料二关键语句

“但自新冠肺炎暴发以来,广大民众主动建群、加群来交换信息,并动员自有资

源、协调行动,自主解决了很多问题,充分发挥了各种正式、非正式社区组织的

功能”“但城乡民众高度配合政府的统一指挥,没有出现大面积的物资哄抢、

恐慌式的大量出逃,没有出现对管制政策的对抗”“知情民众主动辟谣……这

次新冠肺炎各种谣言的消失……主要还是与广大民众知识的增长、判断力的提

升有关”“在应对舆情的行动上,广大民众……非常冷静、谨慎地接受、转

发、发表相关信息与言论……民众开始设身处地地思考一线工作人员的处境,

不再盲目指责,社会包容度显著提升”。据此分点概括即可。

答案:①积极主动参与社区防控。②高度配合政府。③辨别谣言的能力提高,能够主动辟谣。④ 认识上更加理性和包容。

5.材料三指出“此次疫情可谓是对国家治理体系和治理能力的一场大考”,在这场“大考”中,政府在哪些方面尚需改进和完善?(6分)

答:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

【解析】回答政府尚需改进和完善的方面,需从材料三中概括答案。结合原文关键语句“更加注重医疗卫生、教育、文化等民生公共服务的投入和管理。与此同时,要加强跨地区、跨层级和跨部门的价值共享,实现国家治理的统一领导和有力协调”“要加快弥补这些领域的制度盲点和制度漏洞……要充分认识到制度的生命力在于执行,增强制度的权威性”“暴露出责任意识、专业知识和治理能力的明显欠缺。要提高领导干部的执政本领”,保留有效信息,分点作答即可。

答案:①应更加重视在医疗卫生、教育、文化等民生公共服务的投入和管理;加强价值共享,实现国家治理的协调统一。②弥补野生动物保护、公共卫生等领域的制度盲点和漏洞;提高对制度的执行力,增强制度的权威性。③提升领导干部的治理能力和专业能力,增强责任意识。

8 *中国建筑的特征

【我的自读必备】

一、走近作者

生平:梁思成(1901—1972),清末思想家、社会活动家梁

启超之子,建筑学家和建筑教育家。毕生从事中国古代建筑的

研究和建筑教育事业。

成就:古代建筑学科的开拓者和奠基者。曾主持中华人民

共和国国徽和人民英雄纪念碑的设计,还提出文物建筑保护的

理论和方法,在建筑学方面贡献突出。在清华大学创建建筑系,以严谨、勤奋

的学风为中国培养了大批建筑人才。

初读强基·自主学习

代表作品:《清式营造则例》《中国建筑史》《营造法式注释》《梁思成文集》(4卷)等。

【高山景行】

梁思成寄给邮政局长们的两块大洋

梁思成先生抗日战争前曾给全国每一个县的邮政局长汇去两块大洋。虽

然梁先生、林先生做教授收入还是很高的,但给每一个邮政局寄去两块大洋,

那也是一大笔钱。他也不知道人家叫什么,只写邮政局长收,然后每个都写一

封信说,我们在考察保护中国古建筑,希望你收到两块大洋以后,能把你们县境

内的古建筑拍照片寄回来。因为梁先生两条腿有限,靠这种方法收集一下资料,

心里好有个底。他做的是前人从来没有做过的事业。让梁先生特别感动的是,

全国所有的县,每一个县的邮政局长,都拍了那个县的古建筑照片,给他寄回

来。

二、探寻背景

自1939年起担任中央博物院建筑史料编纂委员会主任的梁思成,从1942年

开始着手编写《中国建筑史》,两年后完成。这是我国第一部由中国人自己编

纂的比较完善、系统的中国建筑史,它的完成也实现了梁先生从20世纪20年代

留美学习时就立下的夙愿——“《中国建筑史》要由中国人来写”。当时就读

于美国宾州大学建筑系的梁思成,看到“欧洲各国对本国的古建筑已有系统的

整理和研究,并写出本国的建筑史”,而日本学术界的许多知名学者也已着手研

究中国建筑史,并取得了一定的成果。《中国建筑史》一书就是在这种时代背

景下完成的,它无疑也是当时争取民族独立与解放运动的历史产物。

【相关链接】

科 普 作 品

科普作品,又称“科普著作”,它是一种以向大众普及科学知识为主要目的

的作品。“科普”一词就是指科学普及的意思。科普作品传统上以文字或图画

作为基本载体,现今也常以视频媒体等其他形式出现。其主要功能和目的就是

宣传普及科学知识,科普作品成功与否在很大程度上也会扩大社会影响力,展现

魅力科学。

科普作品的主要功能和目的就是宣传普及科学知识。它有以下特点:

1.科普作品所述内容具有一定的学科专业性。阅读对象主要是不熟悉该学

科的非专业人士。但这种专业性是有限制的。这就和一般的文学作品或娱乐作

品区分开来。

2.科普作品具有一定的娱乐性、普及性、可读性和通俗性。在叙述内容上

要求通俗易懂,深入浅出,能引起普通读者兴趣。这就和专业学术文献区分开

来。

3.科普作品在陈述专业科学知识时要求把握一定程度的严谨性。想象与科

学现实之间的差别一般需要明确指出,或者至少要保证读者不会混淆两者。这

就和科学幻想作品(简称科幻)区分开来。

4.科普作品允许适当地虚构作品情节、人物、环境等,增加可读性。这就和一般的科学新闻、科学纪实或科学报告区分开来。

【我的自读达标】

一、音形识记

1.下面一段文字中,加点字的读音完全正确的一项是 ( )

……至如梁、柱、枋、檩、门、窗、墙、瓦、槛、阶、栏杆、隔扇、斗

拱、正脊、垂脊、正吻、戗兽、正房、厢房、游廊、庭院、夹道等等,那就是

我们建筑上的“词汇”,是构成一座或一组建筑的不可少的构件和因素。

A.fānɡ ɡǒnɡ qiànɡ lánɡ

B.fánɡ ɡǒnɡ qiānɡ lánɡ

C.fānɡ ɡǒnɡ qiānɡ lánɡ

D.fánɡ ɡǒnɡ qiànɡ lánɡ

﹒

﹒

﹒

﹒

【解析】选A。加点字的读音依次为:“fānɡ”“ɡǒnɡ”“qiànɡ”

“lánɡ”。

2.下列词语中,没有错别字的一项是 ( )

A.部置 显著 妨碍 构成

B.装饰 图案 惯例 遵循

C.体裁 提练 词汇 限制

D.欧州 凯旋 适合 柔和

【解析】选B。A项,部置——布置;C项,提练——提炼;D项,欧州——欧洲。

二、词语运用

1.从下列各句后面提供的词语中选择一个填在横线处。

(1)随着考古______的不断推进,南越王墓里的印章与封泥、南越国宫署遗址出

土的砖瓦等,都引起了南越王博物馆馆长的极大兴趣。(发掘·挖掘)?

(2)春风像清洁工人,用一把神奇的扫把扫除灰尘,把城市______得漂漂亮亮、

干干净净。(装饰·妆饰)?

(3)不少单位对市政府关于为山区孩子捐献电脑设备的号召,及时做出了积极

______。(反映·反应)?

答案:(1)发掘 (2)装饰 (3)反应

2.判断下列各句中加点成语运用的正误。

要用心揣摩教育规律和受教育者的心理,用学生喜闻乐见的方式进行授课,真正

做到寓教于乐。 ( )

答案:√。喜闻乐见,指喜欢听,乐意看。合乎语境。

﹒

﹒

﹒

﹒

三、内容感知

1.下列对文章相关内容的理解和分析,正确的一项是 ( )

A.不同民族、不同时代的建筑手法各不相同,它完全取决于某一建筑大师的设

计理念。

B.中国建筑往往是木结构形式,而西方建筑往往采用砖石结构,说明这两种建筑

走了完全不同的发展道路。

C.为了更好地说明建筑的形式和内容的关系,作者巧妙地用语言和文学打比

方。

D.热河普陀拉的一个窗子,与文艺复兴时代窗子使用的“词汇”和“文法”完

全不同,这证明各民族的建筑各有其风格,本没有相通之处。

【解析】选C。A项,“它们是智慧的结晶,是劳动和创造成果的总结。它们不是

一人一时的创作,而是整个民族和地方的物质和精神条件下的产物。”由此可

知“不同民族、不同时代的建筑手法”与某一个建筑大师没有必然的关系。B项,“中国建筑和欧洲希腊、罗马的古典建筑体系,乃至埃及和两河流域的建

筑体系是完全一样的,所不同者,是那些体系很早就舍弃了木材而完全代以砖石

为主要材料。”可见两种建筑都是从木结构开始的。D项,“例如热河普陀拉的

一个窗子,就与无数文艺复兴时代的窗子‘内容’完全相同,但是各用不同的

‘词汇’和‘文法’,用自己的形式把这样一句‘话’说出来了。”可见尽管

形式不同,但内容是相同的。

2.《中国建筑的特征》是一篇关于我国建筑的自然科技小论文,作者的行文思

路是什么?在文章结构上是怎样体现的?请根据下面的表格,填写相应内容。

思路

先总说后分说,先介绍特点,后探讨风格

结构

引论

前两段从地域分布和历史跨度两方面说明中国建筑的影响

本论

特征

①

风格

探讨中国建筑的风格和手法,借用“文法”和“词汇”概念

结论

②

答案:①谈中国建筑的九大特征,对中国建筑方方面面的特点予以总括说明

②最后一段,从古为今用的立场出发,提倡熟悉中国建筑的“文法”和“词汇”,把我们民族优良的建筑传统发扬光大

研读提能·探究学习

【我理解我鉴赏】

目标一:梳理文章结构,把握作者思路

1.作者概括中国建筑的特征是按什么顺序展开的?

【明确】是按由整体到局部、由主(结构)到次(装饰)的顺序来展开的。

2.作者着重说明了中国建筑的九大特征中的哪几项?

【明确】作者总结出中国建筑的九大特征,并不是平均用笔的,而是根据重要

程度或说明的难易程度有所侧重,重点说明的特征有:平面布置,表现出中国院

落文化的特色;结构方法,体现了中国建筑结构体系的特殊性;斗拱,是“中国

建筑中最显著的特征之一”;屋顶,斜坡飞檐是中国建筑的典型形象。

目标二:探究文章的主要内容和观点

3.怎样理解作者提出的“中国建筑的‘文法’”?

【明确】这是一种比喻的说法,借语言文字中“文法”的术语说明中国建筑的

风格和手法。中国建筑的“文法”是指中国的建筑都有一定的风格和手法,并

且为匠师们所遵守,为人民所承认,成为人们沿用的惯例,成了法式。

4.“这种‘文法’有一定的拘束性,但同时也有极大的运用的灵活性,能有多样

性的表现。”这种“拘束性”和“灵活性”表现在哪里?用了哪些修辞手法?

【明确】“拘束性”即建筑发展历史上长期积淀下来的、为人们所遵守的基本

思路和传统模式。“灵活性”强调了设计与修建过程中建筑师们可以发挥的主

动性和创造性。用了比喻、类比的修辞手法。

【备选要点】

1.结合课文分析中国的建筑艺术在世界上占有独特地位的原因。

【明确】作者认为每种建筑都有其特定的构建特色,形成了自己的建筑法式,遵

照这种沿袭下来的法式,结合各国的历史文化特点,每个地区、每个国家都会有

区别于他人的建筑式样。从中国建筑来看,其“文法”是独特的,采用了梁架结

构法;其“词汇”也是独特的,采用了木结构而非砖石结构,同时发展了我国的

新建筑。中国建筑的词汇如梁、柱、枋等又是独特的,它遵循中国建筑的框

架、轮廓等“文法”,创造出几千年留传下来的中国建筑体系。

2.请根据课文举例说明中国建筑与中华文化的相关性。

【明确】中国建筑与中华文化紧密相连。中国建筑源远流长的历史深深地烙着

中华传统文化的印迹。如:中国建筑的主体部分是坐北朝南,这就与中华文化中

的以北为尊相应和;又如:中国建筑群落的组成一般左右对称,这就体现了中华

文化中的中庸之道的“中者,不偏不倚”的特点。

【我思悟我提高】

1.《中国建筑的特征》共20段,大致可划分为四个部分,请根据下面的表格,

填写相应内容。

【点拨】

层次

起止段

内容

第一

部分

第1、2自然段

①___________________________

___________________

第二

部分

第3~13自然段

②_______________________

从地域分布和历史跨度两方面

说明中国建筑的影响

分析中国建筑的九大特征

层次

起止段

内容

第三

部分

第14~19自然段

③_________________________

___________

第四

部分

第20自然段

④_____________________________

_______________________________

探讨中国建筑的风格和手法

(“文法”)

以提倡熟悉中国建筑的“文法”

和“词汇”,建造新中国建筑做总结

2.怎样理解文中作者提出的各民族之间的“可译性”?作者为什么要谈这个问

题?

【点拨】这是以“语言和文学”为喻,各民族建筑的功用或主要性能是一致的,

有相通性,但表现出的形式却有很大的不同,恰似不同民族的语言,表达同一意

思,语言形式却不相同。所谓的“可译性”是指各民族建筑在实质上有同一性

质,可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。作者谈建筑之间的“可译性”,

是为了告诫中国的建筑师们不要盲目地崇洋,要利用本国的优良传统发展中国

的传统文化。建筑,要古为今用。

【我实践我飞跃】

1.话题:作为一篇科普文章,科学、严谨的说明是为文的基本要求,作者主要

的任务是介绍科学知识,阐述自己的观点。可本文有很多句子带有浓烈的抒情

成分,应如何看待这些抒情语句?请谈谈自己的看法。

学生甲:梁思成在他的文章中,反复表达的思想是强烈的民族精神和爱国

情怀。他呼吁:“中国建筑之个性乃即我民族之性格”“一国一族之建筑适反

鉴其物质精神,继往开来之面貌”。他满怀忧患意识地提醒后人:“一个东方

古国的城市,在建筑上,如果完全失掉自己的艺术特性,在文化表现及观瞻方面

都是大可痛心的。因这事实明显的代表着我们文化衰落,至于消失的现象。”

我的思考:___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

答案:21世纪,人类已进入知识经济时代,一个缺乏科学教育的民族是很难强大起来的,一个缺乏科学素养的人是很难适应现代社会的工作和生活的,一个没有民族精神和爱国情怀的人是不会成为建设国家的栋梁之材的。梁思成先生就是告诉我们,中国建筑是值得中国人骄傲的,他的用意就是用强烈的民族情怀感染人们,引领人们进入高尚的审美境界。

2.下图是某学校教学楼安全疏散的示意图。请用一段话对疏散路线进行说明。要求内容完整,表述简明、准确,语言连贯,75个字左右。

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

答案:(1)309、310室和化学实验室、化学准备室的人员从西面疏散、经由西面

楼梯离开教学楼。(2)其余房间内人员从东面疏散,经由东面楼梯离开教学楼。

(若先写向东疏散的场所亦可)

中国建筑的特征

中国建筑的特征

概说(自成体系)

立体构成

分说(九大特征)

结构方法

斗拱

风格(文法词汇)

屋顶

平面布置

色彩

构件

用材

举折,举架

总体特征

结构特征

装饰特征

群读培优·拓展学习

中国建筑的“文法”

梁思成

一个民族的建筑有它自己的构造规则或组合方式,如同语言的“文法”。

中国建筑就具有特殊的“文法”。

我们的祖先在选择了木料之后逐渐了解了木料的特长,创始了骨架结构初

步方法——中国系统的“梁架”。这以后他们发现了木料性能上的弱点。当水

平的梁枋将重量转移到垂直的立柱时,在交接的地方会产生极强的剪力,那里梁

就容易折断。于是他们用许多斗形木块的“斗”和臂形短木的“拱”,将上面

的梁枋托住,使它们的重量一层一层递减集中到柱头上来。梁柱间过渡部分的

结构减少了剪力,消除了梁折断的危机。这是一种“文法”,而斗、拱、梁、

枋、椽、檩、楹柱、棂窗等,就是主要的“语汇”了。

斗和拱组合而成的组合物,近代叫作“斗拱”。最迟在春秋时代,斗拱已很

普遍地应用。它不仅可以承托梁枋,而且可以承托出檐,增加檐向外挑出的宽

度。《孟子》里就有“榱题数尺”之句,意思说檐头出去之远。这种结构同时

也成为梁间檐下极美的装饰。可能在唐以前,斗拱本身各部已有标准的比例尺

度,但要到宋代,我们才确实知道斗拱结构各种标准的规定。全座建筑物中无数

构成材料的比例尺度都以一个拱的宽度做度量单位,以它的倍数或分数来

计算。宋时把每一结构的做法,把天然材料修整加工到什么程度的曲线,榫卯如

何衔接等都规格化了,形成了类似“文法”的规矩。

中国建筑的“文法”还包括关于砖石、墙壁、门窗、油饰、屋瓦等方面,

称作“石作做法”“小木作做法”“彩画作做法”和“瓦作做法”等。

屋顶属于“瓦作做法”。它是中国建筑中最显著、

最重要、庄严无比、美丽无比的一部分。瓦坡的曲面,

翼状翘起的檐角,檐前部的“飞椽”和承托出檐的斗拱,

给予中国建筑以特殊风格和无可比拟的杰出姿态,这都

是内中木构使然,因为坡的曲面和檐的曲线,都是由于结构中的“举架法”的

逐渐垒进升高而成。盖顶的瓦,每一种都有它的任务,有一些是结构上必需的部

分,略加处理便同时成为优美的瓦饰,如瓦脊、脊吻、重脊、脊兽等。

油饰本是为保护木材而用的。在这方面中国工匠充分地表现出创造性。他

们使用各种颜色在梁枋上做妍丽繁复的彩绘,但主要的却用属于青绿系统的

“冷色”,而以金为点缀,所谓“青绿点金”,柱和门窗则只用纯色的朱红或黑

色的漆料。这样,建筑物直接受光面同檐下阴影中彩绘斑斓的梁枋斗拱,更多了

反衬的作用,加强了檐下的艺术效果。

至于建筑物之间的组合,即对于空间的处理,我们的祖先更是表现了无比的

智慧。院落组织是中国建筑在平面上的特征。无论是住宅、官署、寺院、

宫廷、商店、作坊,都是由若干主要建筑物,如殿堂、厅舍,加以附属建筑物,如厢耳、廊庑、院门、围墙等周绕联络而成一院,或若干相连的院落。这种庭院,事实上是将一部分户外空间组织移到建筑范围以内。这样便适应了居住者对于阳光、空气、花木的自然要求,供给生活上更多方面的使用,增加了建筑的活泼和功能。数千年来,无论贫富,在村镇或城市的房屋没有不是组成院落的。一样,在一个城市部署方面,我们祖国的空间处理同欧洲系统的不同,主要也是在这种庭院的应用上。

韵:建筑与音乐艺术的相通性

建筑主要属于空间艺术,音乐则属于时间艺术,二者之间区别明显。然而,

将建筑与音乐相联作比,完全成为人们艺术审美的共识。在西方,文学家歌德、

哲学家谢林、音乐大师贝多芬等人,都将建筑比作“凝固的音乐”。中国建筑

又何尝不是具有浓郁的音乐美感。北京天坛祈年殿的藻井天花,河北正定县隆

兴寺摩尼殿的如意斗拱,显示出建筑构图上的连续的节奏感和韵律美;西安大雁

塔的层层叠叠,广东开平风采堂的立面构图,展示了建筑的渐变的节奏和韵律美;

北京故宫建筑群的三重空间组合,起伏跌宕、层层推进,给人一种一波三折、

一唱三叹的感受,传达出起伏的节奏和韵律美;苏州园林的“体宜因借”,徽州

民居的白墙黑瓦,表现的是一种错落有致的节奏感和韵律美。中国建筑无论宫

殿、寺庙,还是园林、民居,注重的并非单体的高大,而是群体的宏伟;追求的不

是纯空间的凝固的音乐,而是在时间中展开,在时间的流动中呈现自我的旨趣和

品格。其理性秩序与逻辑或明或暗,却都气韵生动,韵律和谐。

建筑与音乐艺术的共通性,最根本的在于建筑所具有的音乐般的韵律和节

奏感。一言以蔽之,“韵”。“因为建筑艺术是把人们置于时间的推移序列过

程中去领略多变而流动的造型,人们通过空间的时间化来认识建筑的审美特征,

似乎可以感受到时间序列的和谐与韵律。”美国的建筑评论家哈姆林曾

说,“一个建筑物的大部分效果,就依靠这些韵律关系的协调性、简法性以及威

力感来取得”。建筑艺术是以其独特的艺术语言,如建筑的立面造型、平面布

局、内外部空间结构的处理、门窗柱子的式样与安排等,来表现自己的节奏和

韵律的。因此,建筑空间之“韵”,大体上可分为建筑外部空间之韵和内部空间

之韵。就前者而言,黑格尔曾以古希腊的多立克、爱奥尼和科林斯三种柱式的

美为例说明,由于台基、柱身和檐部的体积、长短以及间距的比例不同,便会形

成庄重、秀美和富丽等性格区别。我国著名建筑学家梁思成曾说过,几乎所有

的建筑物,无论在水平方向或者在垂直方向上,都有它的节奏和韵律。梁思成

先生曾形象生动地比喻说,一柱一窗的连续重复,好像2/4拍子的乐曲,而一柱二

窗的连续重复排列,就好比3/4拍子的“蓬恰恰,蓬恰恰”的华尔兹圆舞曲。如

果说,空间是建筑的本质,空间的组合创造是建筑设计的灵魂,那么,空间组合所

蕴含的节奏和韵律往往成为激发人们建筑审美情思的最主要因素所在。王振复

先生曾论述道:“优秀的建筑,由于成功地处理了建筑个体的各部分之间,个体

与个体,个体与群体,群体与群体以及个体、群体同周围环境之间的比例尺度,

像一部成熟的乐曲,既千变万化、波澜起伏,又浑然一体、主题鲜明。这里有主

旋律与副旋律、高潮与铺垫、独奏与合奏、领唱与和声。既有气势磅礴的交响

乐、进行曲,又有缠绵悱恻、情切切的恋歌和清晰愉快的田园小唱。”

建筑的节奏和韵律还表现为建筑内部空间之韵。一座建筑的内部由许多室

内空间组合而成,空间的形状、大小、明暗、开合等变化万千而又整体和谐。

人们在建筑审美时,从一个空间到另一个空间,步移景异。一方面保留着对前一

个空间的记忆,另一方面又怀着对下一个空间的期待,从而充分显露出建筑艺术

的空间理性的时间化特征。也就是说,人们只有置身于空间序列的时间流变中,

才能真正感受和体悟建筑艺术之神、之韵。如中国古代的院落式民居,其空间

序列清晰有致,有前序、有发展、有高潮、有结尾,真所谓“庭院深深深几许”,

意蕴丰富,韵味无穷。

【培优训练】

1.(审美鉴赏与创造)下列对两篇文章内容的理解,正确的一项是 ( )

A.檐下彩绘的梁枋斗拱,在阳光的直接照射下,色彩显得更加绚丽,艺术效果格

外强烈。

B.中国建筑屋顶的辉煌,表面上出自瓦脊、脊吻、重脊、脊兽等的奇妙组合,实

际上全都源自建筑物内部的木构。

C.建筑具有类似于音乐的韵律和节奏感的那种美。建筑是“凝固的音乐”,西

方建筑像交响乐,中国建筑则具有浓郁的民族音乐美。

D.人们将建筑与音乐相联作比,主要是因为建筑艺术具有可以领略的韵味和节

奏感,这一点与音乐是相似的。

【解析】选D。A项,“在阳光的直接照射下,色彩显得更加绚丽,艺术效果格外强烈”与原文“建筑物直接受光面同檐下阴影中彩绘斑斓的梁枋斗拱,更多了反衬的作用,加强了檐下的艺术效果”意思不符。B项,“实际上全都源自建筑物内部的木构”说法过于绝对,且与文中“瓦坡的曲面,翼状翘起的檐角,檐前部的‘飞椽’和承托出檐的斗拱”意思不符。C项,“中国建筑则具有浓郁的民族音乐美”不符合文意。

2.(思维发展与提升)《中国建筑的“文法”》阐述了中国建筑的多种“文法”,

请列举其中的三种。

答:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

答案:梁架做法(斗拱组合法)、瓦作做法、彩画作做法(青绿点金法)、院落组

织法。(答出任意三种即可)

3.(思维发展与提升)《韵:建筑与音乐艺术的相通性》中,首段列举了“北京天坛祈年殿的藻井天花”“徽州民居的白墙黑瓦”等多个例子,这些例子说明了中国建筑艺术具有哪些类型的音乐美感?请概括说明。

答:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

答案:(1)北京天坛祈年殿的藻井天花,显示出建筑构图上的连续的节奏感和韵律美。(2)西安大雁塔的层层叠叠,展示了建筑的渐变的节奏和韵律美。(3)北京故宫建筑群的三重空间组合,传达出起伏的节奏和韵律美。(4)苏州园林的“体宜因借”,徽州民居的白墙黑瓦,表现的是一种错落有致的节奏感和韵律美。

4.(文化理解与传承)《中国建筑的特征》与《中国建筑的“文法”》都提到了“文法”,如何理解?结合文章简要分析。

答:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

答案:(1)“文法”是一种形象的说法,是指中国建筑的风格和手法,是中国建筑几千年来形成的并沿用的惯例法式。不论是建筑框架、整体结构,还是台基、屋顶都有一定规矩,有一定的“拘束性”,就像语言中的“文法”有着一定的规矩。(2)中国建筑的“文法”包括关于砖石、墙壁、门窗、油饰、屋瓦等方面,称作“石作做法”“小木作做法”“彩画作做法”和“瓦作做法”等。(3)中国建筑“文法”独特,主要采用梁架结构法,处处体现着中国传统文化的痕迹,创造出世界上独特的建筑体系。(言之有理即可)

八 *中国建筑的特征

(25分钟 20分)

语言文字运用评价(20分,选择题每小题3分)

(2020·全国卷Ⅱ)阅读下面的文字,完成1~3题。

1899年发现的殷墟甲骨文,是近代中国史料“四大发现”之一。殷墟甲骨

文内容丰富,甲骨刻辞大多是占卜的记录,但占卜的范围很广,涉及祭祀、征

伐、农业、田猎、气象、疾病等,能够在一定程度上反映商代的社会生活。从

目前的发掘情况看,甲骨文不止出现在殷墟,在北京、山西、陕西、山东、湖北,____________宁夏都发现了刻有卜辞的甲骨。殷墟甲骨文年代最早,数量

课时素养评价

最多,但它不是当时唯一的文字。《尚书·多士》记载“惟殷先人,有册有典”,

甲骨文有“典”“册” “聿(笔)”这样的文字,说明殷人祖先常规的书写材料

是简册,书写工具是毛笔。只是用竹木做成的简册____________腐烂,似乎无法

在北方的地下长期保存,所以至今____________没有发现商代的竹简。从出土

材料看,甲骨文是商代晚期商王武丁以后才出现的,而商代早期、中期的青铜器

上已有少量铭文。( ),甲骨文字体简化较多。对于文字本身来说,汉代学者

总结的“六书”的方法在甲骨文基本都已出现,已经说明它是成熟的文字。文

字本质上是记录语言的,____________受书写材质和体裁所限,甲骨文不能全面

记录当时的语言现象,但是已经能够反映汉语的基本语法、词汇系统。?

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是 ( )

A.以及 容易 尚且 然而

B.乃至 容易 仍然 虽然

C.以及 易于 仍然 然而

D.乃至 易于 尚且 虽然

【解析】选B。解答此类试题的关键在于两点:一是仔细审查该词语的语言环境,

二是注意对近义词语的分析辨别。辨析近义词语的关键就是要仔细分辨它们的

细微差别。首先阅读语段,把握语境含意,然后抓住相异语素,分析其意义差异,

同时可联系日常习惯用语,推断词语意义及用法。以及:连词,表示在时间、范

围上的延伸;连接并列的词、词组或短句。乃至:连词,连接并列词语,表示事情

所达到的范围,相当于“甚至”。语境中“宁夏”是相对偏远的地方,应选“乃

至”。容易:发生某种变化的可能性大。易于:指可能性很大。语境是说竹简变

腐烂的可能性大,选“容易”。尚且:提出程度更甚的事例作为衬托,下文常用

“何况”等呼应,表示进一层的意思。仍然:表示情况持续不变或恢复原状。语境是说至今没有发现商代的竹简,表示情况持续,应选“仍然”。虽然:用在上半句,下半句多用“但是”“可是”“却”等与它呼应,表示承认前边的事,但后边的事并不因此而不成立。然而:从另一方面来说,表示转折关系。语段中后面有“但是”,可知应选“虽然”。故选B。

2.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是 ( )

A.由于相较于铸造的青铜器铭文,用刀在龟甲和兽骨上刻字比较困难

B.用刀在龟甲和兽骨上刻字比较困难,这是相较于铸造青铜器铭文而言的

C.由于用刀在龟甲和兽骨上刻字比较困难,所以相较于铸造的青铜器铭文

D.用刀在龟甲和兽骨上刻字,相较于铸造青铜器铭文而言,比较困难

【解析】选C。根据后面的文字“甲骨文字体简化较多”,可以推知括号里是写甲骨文相对于铭文简化的原因,因此句式选用“由于……所以……”更好,且主语应当是“甲骨文”,排除B、D两项。句子强调的应当是在龟甲、兽骨上刻字困难,所以相较于铭文来说,甲骨文的字体简化较多,A项把“相较于铸造的青铜器铭文”放在前面不恰当,排除A项。故选C。

3.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是 ( )

A.就文字本身来说,汉代学者总结的“六书”的方法在甲骨文基本都已出现,已

经说明它是成熟的文字。

B.对于文字本身来说,汉代学者总结的“六书”的方法在甲骨文中基本都已出

现,已经说明它是成熟的文字。

C.对于文字本身来说,汉代学者总结的“六书”的方法在甲骨文基本都已出现,

说明它已经是成熟的文字。

D.就文字本身来说,汉代学者总结的“六书”的方法在甲骨文中基本都已出现,

说明它已经是成熟的文字。

【解析】选D。“对于文字本身来说”句式杂糅,应当改成“对于文字本身”或“就文字本身来说”,排除B、C两项;“在甲骨文”一句成分残缺,应在后面加上“中”,即“在甲骨文中”,排除A、C两项;“已经说明它是成熟的文字”中“已经”语序不当,应放到“它”后面,排除A、B两项。故选D。

4.下列各句中加点的成语使用恰当的一句是 ( )

A.中国的建筑体系是在世界各民族数千年文化史中一个无与伦比的建筑体系。

B.表演节目要贴近生活,才能吸引观众前来观看,群众一般喜闻乐见歌舞、戏

曲、方言快板、曲艺小品、解说等文艺形式。

C.人们的站相都是千变万化的,而通过人们在无意间的站姿,我们也可以一窥其

心理奥秘。

D.目前市面上的感冒药有很多种,但其药物成分大多类似,作用也大同小异。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

【解析】选D。A项,“无与伦比”指没有能比得上的。本句只是强调中国建筑的独特性,用“无与伦比”与事实不符。B项,“喜闻乐见”不能带宾语,用法错误。C项,“千变万化”和语境不符,应用“千姿百态”。

5.下列各句中,没有语病的一句是 ( )

A.中国房地产呈现中速增长常态,进入白银时代,政策和市场都将迎来根本变

化,2019年的房地产是中国房地产的“转型元年”。

B.2020年春晚凸显“中国元素”,以“中国情”打动人心,以“中国魂”凝集人

心,以“中国舞”鼓舞人心,处处体现“中国味”。

C.在本报对104国道某县段黑加油点乱象报道后,引起了某县政府的高度重视,

某县政府经研究决定在全县范围内深入开展集中整治行动。

D.当今时代的主角应该是勇于实现梦想的年轻人,政府为他们解开了束缚手脚

的政策,投资人和创业服务机构给他们备足了“弹药”。

【解析】选B。A项,主宾搭配不当,将“2019年”后边的“的房地产”删掉;C项,成分残缺,“引起”缺主语;D项,搭配不当,“解开”不能与“政策”搭配,将“政策”改成“绳索”,或将“解开”改为“取消”。

6.下面是文中作者给“斗拱”下的定义。请把这句话调整为以“斗拱”开头的

语句,要保持信息的完整和语句的流畅。(5分)

在一副梁架上,在立柱和横梁交接处,在柱头上加上一层层逐渐挑出的称作

“拱”的弓形短木,两层拱之间用称作“斗”的斗形方木块垫着。这种用拱和

斗综合构成的单位叫作“斗拱”。

答:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

【解析】此题考查变换句式的能力。以“斗拱”开头,也就是把“斗拱”作为

陈述的对象。关键点是对“斗”和“拱”的解说。

答案:“斗拱”是指由梁架上在立柱和横梁交接处的一层层逐渐挑出的被称作

“拱”的弓形短木和两层拱之间垫着的被称作“斗”的斗形方木块综合构成的

建筑单位。

【强化提升】

阅读鉴赏能力评价(19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

疫灾的发生,既受社会规律制约,也受自然规律制约。随着社会历史的发展,

人口密度不断提升,人口流动性不断增强,不仅疫灾流行的频度越来越高,而且

疫灾流行的时间也越来越长。同时,随着人类干扰自然和破坏自然程度的加深,

疫病种群不断增多,疫灾的破坏性不断增强。从自然规律看,寒冷期气候变化大,

疫灾相对频繁;温暖期气候较稳定,疫灾也相对稀少。同时,有的病原体具有自

然疫源性,这类疫病所导致的疫灾流行,具有明显的地方性,如鼠疫、血吸虫病

等。还有的病原体存活需要较严格的生态环境,这类疫病也有一定的地方性,如

疟疾、黑热病、霍乱等。

从春秋战国到中华人民共和国成立的 2 700多年间,我国至少有 890多年

为疫灾流行之年。其中,魏晋南北朝时期的疫灾频度为 20.99%,为中国历史上

第一个疫灾高峰期;北宋以来,疫灾频度不断上升,清代疫灾频度高达98.51%,是

第二个疫灾高峰期。在中国古代,每当疫灾发生,政府蠲免租税,赈济钱粮,施医

给药;下罪己诏,祭祀神灵,请求上天宽宥。民间则捐钱捐粮,施医给棺;行巫道

术,驱逐厉鬼;抬神巡游,求神保佑。民国时期,疫灾的应对渐渐步入科学的、制

度化的轨道。但是,当时公共卫生体系毕竟处于草创阶段,社会又动荡不安,疫

灾流行之时,政府和民间的应对效率,总体而言仍然非常低。

(摘自《疫灾的历史地理学思考》,有删改)

材料二:

“新冠肺炎”具有强大的人传人特性,从很大程度上说,普通民众的行动决

定了这场战“疫”的成败。关注普通民众在这场重大公共危机中的行动,具有

非常重要的意义。一般来说,在全能型政府背景下,民众的“等、靠、要”思想

会比较严重,被动等待政府的“上门服务”,与国家、政府对应的社会能动性不

强。但自新冠肺炎暴发以来,广大民众主动建群、加群来交换信息,并动员自有

资源、协调行动,自主解决了很多问题,充分发挥了各种正式、非正式社区组织

的功能。这为全能型政府背景下社会能动性的发挥提供了一个全新的样本。

为了防疫需要,封城、封路等隔离手段,客观上给广大民众的生产、生活造

成了很大的不便。但城乡民众高度配合政府的统一指挥,没有出现大面积的物

资哄抢、恐慌式的大量出逃,没有出现对管制政策的对抗。整个城市,运行井井

有条。这不仅节约了宝贵的疫病防控资源,而且为疫病防控提供了良好的工作

基础。

在这次疫情中,最初几天出现了一些谣言,这完全符合谣言产生与传播的规

律,但这些谣言很快就因政府及知情民众主动辟谣而消失,后续几乎没有产生传

播范围较大的谣言。这次新冠肺炎各种谣言的消失,除了政府及时披露相关信

息的影响外,主要还是与广大民众知识的增长、判断力的提升有关。但民众对

新冠肺炎的认知显然不是提前储备的,而是海量的民间科普在短期内发挥了重

要作用。

这次新冠肺炎疫情,在舆情的内容上,建设性的批评逐渐取代了泄愤式的批

判,客观的监督性行动取代了情绪性的破坏;在应对舆情的行动上,广大民众一

改初期的狂躁,非常冷静、谨慎地接受、转发、发表相关信息与言论,以及基于

冷静的反思。与此同时,在较多细节的披露和媒体的引导下,民众开始设身处地

地思考一线工作人员的处境,不再盲目指责,社会包容度显著提升。

虽然广大民众表现出了巨大的进步,但我们仍然需要冷静、客观地关注和

反思与普通民众进步不匹配的一些问题。民众参与应对重大公共危机缺乏制度

支持,渠道仍需拓宽。同时,这次新冠肺炎疫情,暴发之初,疫情信息由于种种原

因披露不及时、细节不够,才酿成后续的疫情危机和舆情事件。这是我们以后

在应对各种危机时需要重点关注的。

(摘自《新冠肺炎战“疫”中普通民众的转变与进步》,有删改)

材料三:

2019 年底,党的十九届四中全会提出要推进国家治理体系和治理能力现代

化,此次疫情可谓是对国家治理体系和治理能力的一场大考。

随着收入和学历的不断提高,人们越来越注重提高安全、健康、智识等方

面的生活质量,而长期以来在这些方面的投入欠账和重视不够,需要尽快扭转。

特别是要转变单纯注重经济增长的发展理念,更加注重医疗卫生、教育、文化

等民生公共服务的投入和管理。与此同时,要加强跨地区、跨层级和跨部门的

价值共享,实现国家治理的统一领导和有力协调。

目前我国国家治理制度体系基本健全,但是在野生动物保护、公共卫生、

应急管理等方面还有待补足相关制度。要加快弥补这些领域的制度盲点和制度

漏洞,避免由此可能诱发的潜在风险。与此同时,要充分认识到制度的生命力在

于执行,增强制度的权威性,避免制度停留在纸面上,使制度真正发挥预定作用。

此次疫情应对,每一个中国人在此次疫情防控中都展现出了巨大的集体意

愿,使全政府和全社会的防控策略得以奏效。但是习近平总书记也指出,这次疫

情防控工作中,一些领导干部的治理能力和专业能力明显跟不上,必须引起高度

重视。比如,湖北等地领导干部在疫情防控中存在形式主义、官僚主义乃至

一问三不知现象,暴露出责任意识、专业知识和治理能力的明显欠缺。要提高

领导干部的执政本领,使其在专业知识和综合能力上能够适应国家治理的新需

求。

此次疫情大考为国家治理体系和治理能力现代化按下了“快进”键,必将

在各个方面加快国家治理转型,把我国制度优势更好地转化为国家治理效能。

(摘自《疫情大考为国家治理体系和治理能力现代化按下了“快进”键》,

有删改)

1.下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分) ( )

A.疫灾的发生与人类活动、自然环境密切相关,既有人类社会原因,也有自然

生态原因。

B.受社会规律的制约,疫灾大多发生在人口密度大、流动性强的地区和自然

疫源地地区。

C.从自然规律看,疫灾流行受气候变化的制约,同时,有些类型的疫灾具有地

方性特征。

D.从春秋战国到中华人民共和国成立,中国疫灾频度总体呈现增高的趋势,平

均 3 年左右的时间就发生 1 次。

【解析】选 B。B 项,“疫灾大多发生在人口密度大、流动性强的地区和自然疫源地地区”说法有误。原文中说的是“随着社会历史的发展,人口密度不断提升,人口流动性不断增强,不仅疫灾流行的频度越来越高,而且疫灾流行的时间也越来越长”,选项曲解文意。“自然疫源地地区”应是受自然规律制约。故选 B。

2.根据原文内容,下列说法正确的一项是(3 分) ( )

A.从科学角度看,古代部分防疫措施带有迷信色彩,甚至有些结果会适得其反,

使疫病流行速度更快。

B.全能型政府背景下民众的社会能动性不强,疫情中城乡基层社区组织的做

法有效地解决了这一问题。

C.广大民众不断丰富疫情的相关知识,提升判断力,主动辟谣,就能够完全阻

止谣言更大范围的传播。

D.实现国家治理现代化,从而满足人民日益增长的美好生活需要,需要转变注

重经济增长的发展理念。

【解析】选A。B 项,“疫情中城乡基层社区组织的做法有效地解决了这一

问题”说法有误。材料二中说“但自新冠肺炎暴发以来,广大民众主动建群、

加群来交换信息,并动员自有资源、协调行动,自主解决了很多问题,充分发挥

了各种正式、非正式社区组织的功能”,选项曲解文意。C 项,“广大民

众……,就能够完全阻止谣言更大范围的传播”说法有误。材料二中说的是

“这次新冠肺炎各种谣言的消失,除了政府及时披露相关信息的影响外,主要

还是与广大民众知识的增长、判断力的提升有关”,选项以偏概全。D项,“需

要转变注重经济增长的发展理念”说法有误。材料三中说的是“特别是要转

变单纯注重经济增长的发展理念”,选项随意删减词语,曲解文意。故选 A。

3.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3 分) ( )

A.材料二分析了民众在疫情防控中的表现,同时指出了存在的不足,体现出辨

证的态度。

B.材料二和材料三都是运用了先总后分的论证结构,分别从民众和国家角度

展开论述。

C.材料三运用引用论证和举例论证,指出疫情防控中存在的问题,增强了文章

的说服力。

D.三则材料将古代和现代防疫措施做了对比,体现了国家疫情防控能力的大

幅提升。

【解析】选D。D 项,“三则材料将古代和现代防疫措施做了对比”说法有误。材料一写古代防疫措施,材料二写现代防疫措施, 应该是前两则材料形成对比。故选 D。

4.在新冠肺炎战“疫”中,普通民众的转变与进步具体表现在哪些方面?请简要概括。(4分)

答:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

【解析】阅读题干及原文可知,本题答案应在材料二中。勾画材料二关键语句

“但自新冠肺炎暴发以来,广大民众主动建群、加群来交换信息,并动员自有资

源、协调行动,自主解决了很多问题,充分发挥了各种正式、非正式社区组织的

功能”“但城乡民众高度配合政府的统一指挥,没有出现大面积的物资哄抢、

恐慌式的大量出逃,没有出现对管制政策的对抗”“知情民众主动辟谣……这

次新冠肺炎各种谣言的消失……主要还是与广大民众知识的增长、判断力的提

升有关”“在应对舆情的行动上,广大民众……非常冷静、谨慎地接受、转

发、发表相关信息与言论……民众开始设身处地地思考一线工作人员的处境,

不再盲目指责,社会包容度显著提升”。据此分点概括即可。

答案:①积极主动参与社区防控。②高度配合政府。③辨别谣言的能力提高,能够主动辟谣。④ 认识上更加理性和包容。

5.材料三指出“此次疫情可谓是对国家治理体系和治理能力的一场大考”,在这场“大考”中,政府在哪些方面尚需改进和完善?(6分)

答:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

【解析】回答政府尚需改进和完善的方面,需从材料三中概括答案。结合原文关键语句“更加注重医疗卫生、教育、文化等民生公共服务的投入和管理。与此同时,要加强跨地区、跨层级和跨部门的价值共享,实现国家治理的统一领导和有力协调”“要加快弥补这些领域的制度盲点和制度漏洞……要充分认识到制度的生命力在于执行,增强制度的权威性”“暴露出责任意识、专业知识和治理能力的明显欠缺。要提高领导干部的执政本领”,保留有效信息,分点作答即可。

答案:①应更加重视在医疗卫生、教育、文化等民生公共服务的投入和管理;加强价值共享,实现国家治理的协调统一。②弥补野生动物保护、公共卫生等领域的制度盲点和漏洞;提高对制度的执行力,增强制度的权威性。③提升领导干部的治理能力和专业能力,增强责任意识。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])