2021年中考语文复习 第一部分 课内文言文阅读 13.《虽有嘉肴》课件(38张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021年中考语文复习 第一部分 课内文言文阅读 13.《虽有嘉肴》课件(38张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 391.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-17 14:45:29 | ||

图片预览

文档简介

专题一 文言文阅读

第一部分 古诗文阅读

第13篇 虽有嘉肴

目录(安徽·中考 )

知识

拓展

知识

细梳理·教材全解

本篇目近10年未考查。

考情速览

细梳理·教材全解

第13篇 虽有嘉肴

《礼记》

《礼记》,战国至秦汉间儒家论著的汇编,相传是西汉经学家戴圣编纂的。其内容分为两大类:关于礼乐的一般理论和关于礼乐的制度。它阐述的思想,包括社会、政治、伦理、哲学、宗教等各方面的内容,其中《大学》《中庸》《礼运》等篇包含较丰富的哲学思想。

文学文化常识

细梳理·教材全解

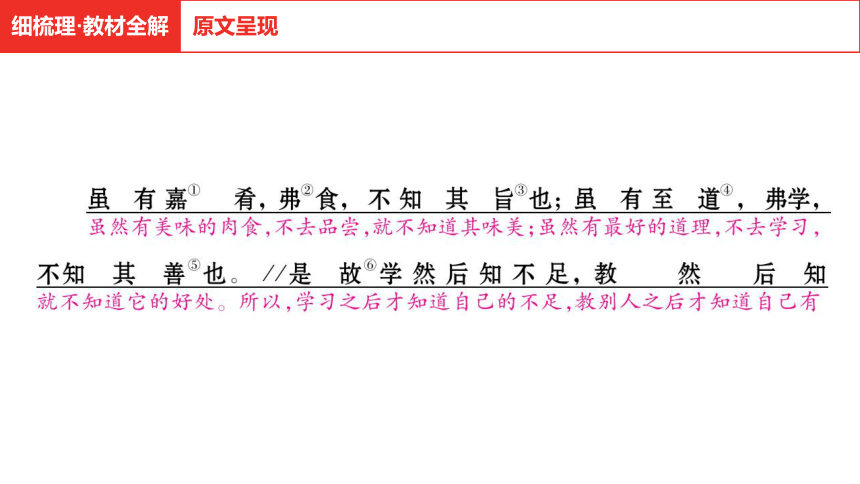

原文呈现

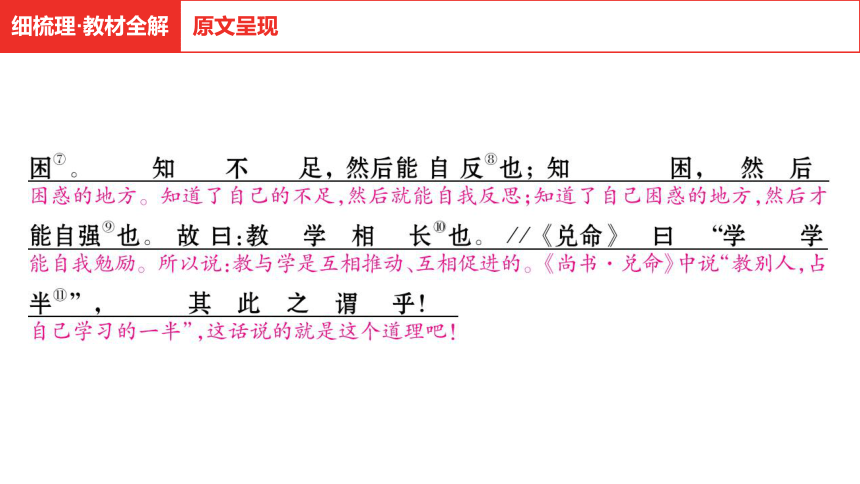

细梳理·教材全解

原文呈现

细梳理·教材全解

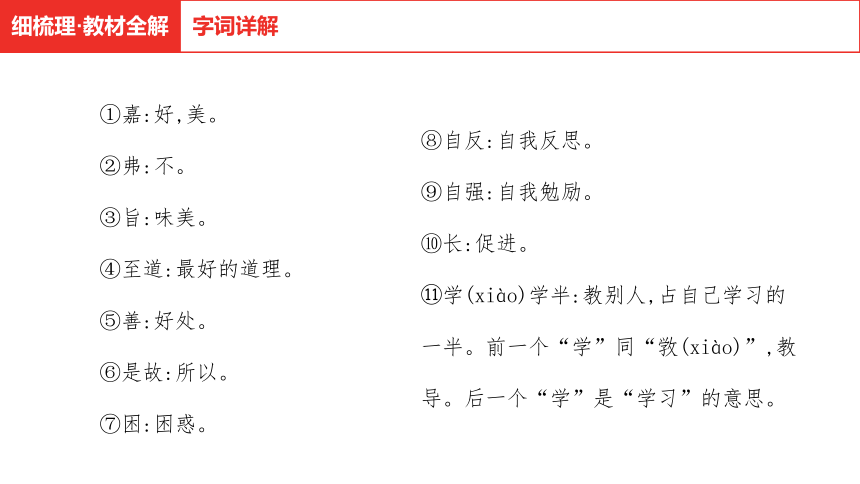

①嘉:好,美。

②弗:不。

③旨:味美。

④至道:最好的道理。

⑤善:好处。

⑥是故:所以。

⑦困:困惑。

字词详解

⑧自反:自我反思。

⑨自强:自我勉励。

⑩长:促进。

?学(xiào)学半:教别人,占自己学习的一半。前一个“学”同“敩(xiào)”,教导。后一个“学”是“学习”的意思。

细梳理·教材全解

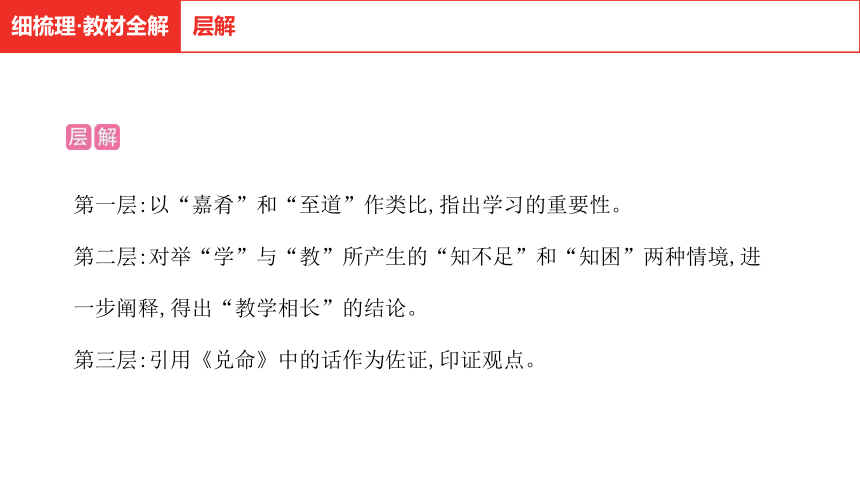

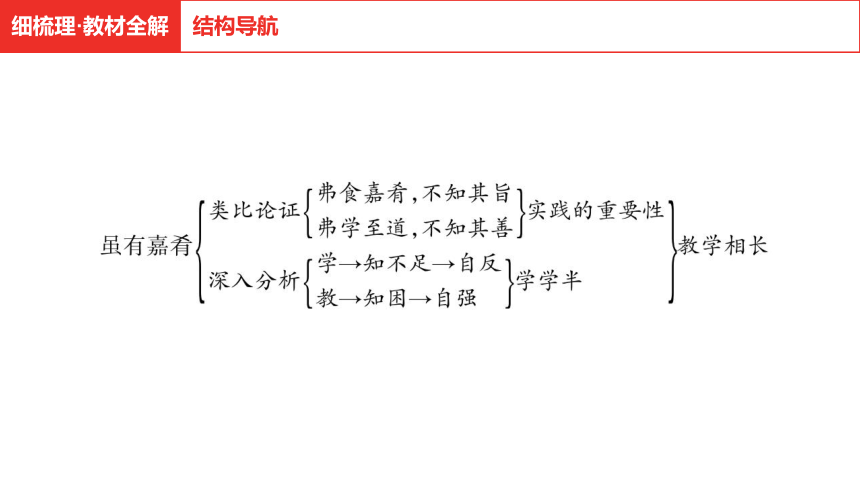

层解

第一层:以“嘉肴”和“至道”作类比,指出学习的重要性。

第二层:对举“学”与“教”所产生的“知不足”和“知困”两种情境,进一步阐释,得出“教学相长”的结论。

第三层:引用《兑命》中的话作为佐证,印证观点。

细梳理·教材全解

主旨归纳

本文论述了教与学之间的关系,告诉我们,教和学是互相促进的,二者相辅相成,即“教学相长”。

细梳理·教材全解

结构导航

全突破·归纳探究

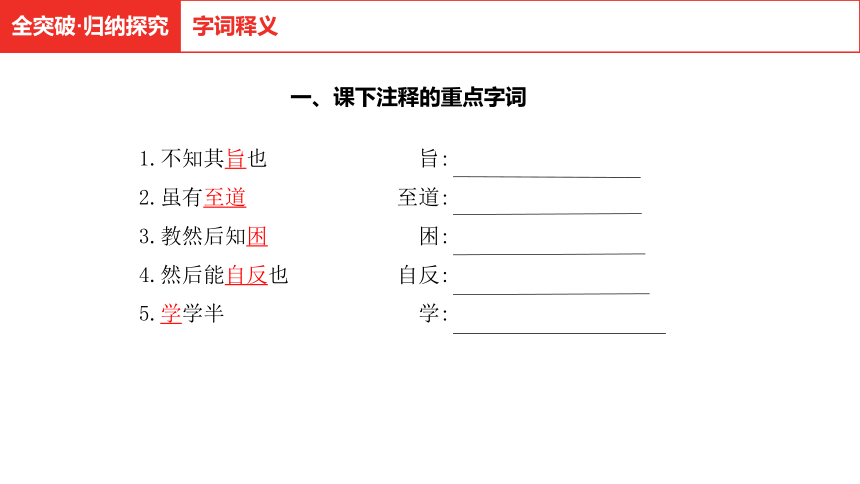

字词释义

一、课下注释的重点字词

1.不知其旨也 旨: ?

2.虽有至道 至道: ?

3.教然后知困 困: ?

4.然后能自反也 自反: ?

5.学学半 学:

全突破·归纳探究

字词释义

一、课下注释的重点字词

1.不知其旨也 旨: 味美 ?

2.虽有至道 至道: 最好的道理 ?

3.教然后知困 困: 困惑 ?

4.然后能自反也 自反: 自我反思 ?

5.学学半 学: 同“敩”,教导

全突破·归纳探究

字词释义

二、课下未注释的重点字词

1.虽有嘉肴 虽: ?

嘉: ?

2.弗食 弗: ?

3.不知其旨也 其: ?

4.不知其善也 善: ?

5.是故学然后知不足 是故: ?

6.然后能自强也 自强: ?

7.学学半 学: ?

全突破·归纳探究

字词释义

二、课下未注释的重点字词

1.虽有嘉肴 虽: 虽然 ?

嘉: 好,美 ?

2.弗食 弗: 不 ?

3.不知其旨也 其: 代词,它的,指嘉肴的 ?

4.不知其善也 善: 好处 ?

5.是故学然后知不足 是故: 所以 ?

6.然后能自强也 自强: 自我勉励 ?

7.学学半 学: 学习 ?

全突破·归纳探究

句子翻译

1.虽有嘉肴,弗食,不知其旨也。

2.虽有至道,弗学,不知其善也。

3.是故学然后知不足,教然后知困。

全突破·归纳探究

句子翻译

1.虽有嘉肴,弗食,不知其旨也。

【答案】 虽然有美味的肉食,不去品尝,就不知道其味美。

(采分点:弗、旨)

2.虽有至道,弗学,不知其善也。

【答案】 虽然有最好的道理,不去学习,就不知道它的好处。

(采分点:弗、善)

3.是故学然后知不足,教然后知困。

【答案】 所以,学习之后才知道自己的不足,教别人之后才知道自己有困惑的地方。

(采分点:是故、困)

全突破·归纳探究

句子翻译

4.知不足,然后能自反也。

5.知困,然后能自强也。

6.故曰:教学相长也。

7.《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

全突破·归纳探究

句子翻译

4.知不足,然后能自反也。

【答案】 知道了自己的不足,然后就能自我反思。(采分点:自反)

5.知困,然后能自强也。

【答案】 知道了自己困惑的地方,然后才能自我勉励。(采分点:困、自强)

6.故曰:教学相长也。

【答案】 所以说:教与学是互相推动、互相促进的。(采分点:故、长)

7.《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

【答案】 《尚书·兑命》中说“教别人,占自己学习的一半”,这话说的就是这个道理吧!(采分点:两个“学”、谓)

全突破·归纳探究

问题探究

1.文章拿“嘉肴”与“至道”类比,以突出 。?

亲身学习实践的重要性

全突破·归纳探究

问题探究

2.文章以“嘉肴”开头,有何作用?

【答案】

运用类比论证的方法,以“嘉肴”喻“至道”,从吃饭引申到学习,再引出下文对教与学关系的论述,进而论证中心论点,使得文章通俗易懂,能够激发读者的阅读兴趣。

全突破·归纳探究

问题探究

3.“教学相长”的结论在前面已经点明,文章最后引用《兑命》中的“学学半”是否多余?

【答案】

不多余,“学学半”的意思是“教别人,占自己学习的一半”,这是对本文观点的补充说明。《兑命》中的话进一步论证了“教学相长”的观点,增强了文章的说服力。

全突破·归纳探究

问题探究

4.从学习的角度看,“教学相长”给你的启示是什么?请结合学习经历,谈谈你的看法。

【答案】

①学习是第一位的,不学习就无法获得知识,也无法知道自身的不足。②“教学相长”强调了学习中的互动和交流。③有时候,可以采用“教”的方式学习。

全突破·归纳探究

问题探究

5.(对接课后习题)说说这篇短文的中心论点是什么,作者是怎样论证这一论点的。

全突破·归纳探究

问题探究

【答案】

这篇短文的中心论点是“教学相长”,即“教”与“学”相互促进,“教”是“学”的另一种形式。作者用类比的方式切入话题,先以“嘉肴”为喻,指出“弗食,不知其旨”,自然引出“虽有至道,弗学,不知其善”的道理;然后,对举“学”与“教”所产生的“知不足”和“知困”两种情境,并进一步解释,将论述引向深入,得出“教学相长”的结论;最后,引用《兑命》中的话印证观点。全文语言精练、逻辑严密。

全突破·归纳探究

问题探究

6.(对接课后习题)本文多运用对偶句,达到铺排效果,增强了文章的气势,试举一例加以分析。

【答案】

“故曰”之前,全都是对偶句。第一组,以“虽有……,弗……,不知……”的句式类比论证,导出论题;第二组,用两个“……然后知……”的句式,构成对比,说明“学”与“教”的两种困境。这种句式,两相对举,结构相同,用词相对,语气一致,相互辉映,明快有力,连用铺排,强化了比喻说理的效果。

拓展

类型一

?

【甲】见《虽有嘉肴》全文。

【乙】

劝 学

颜真卿

三更【注】灯火五更鸡,正是男儿读书时。

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。

课内文言文与课外诗歌对比?

【注】 更:古代夜间的计时单位,一夜分五更,每更约两小时。23点到次日凌晨1点为三更。

类型一

?

【阅读对比探究】

1.《虽有嘉肴》中“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也”运用了 的写作手法;《劝学》中画线句运用了 的写作手法。?

类比

课内文言文与课外诗歌对比?

对比

类型一

?

2.《虽有嘉肴》和《劝学》谈论的共同话题是什么?侧重点有什么不同?

【答案】

共同话题:学习。

《虽有嘉肴》侧重论述教和学之间的关系,即教与学是互相推动、互相促进的,二者相辅相成;《劝学》侧重劝勉人们要珍惜少壮年华,勤奋学习,不要到年老时才后悔不已。

课内文言文与课外诗歌对比?

类型一

?

【参考译文】

劝 学

每天点灯学习直到三更,在五更鸡啼的时候又起床学习,这正是年轻人读书的大好时光。年轻时不知道早起勤奋学习,年老时才后悔读书少就太迟了。

课内文言文与课外诗歌对比?

类型二

?

【甲】见《虽有嘉肴》全文。

【乙】君子知至学之难易,而知其美恶,然后能博喻。能博喻然后能为师,能为师然后能为长,能为长然后能为君。故师也者,所以学为君也。是故择师不可不慎也。《记》曰:“三王四代唯其师。”此之谓乎。

(节选自《礼记》)

课内外文言文对比?

类型二

?

【词义迁移通关】

课内外文言文对比?

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

加点词释义

课内同义迁移

1.然后能博喻

2.能博喻然后能为师

3.是故择师不可不慎也

类型二

?

【词义迁移通关】

课内外文言文对比?

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

加点词释义

课内同义迁移

1.然后能博喻

广泛

博学而笃志

2.能博喻然后能为师

老师

可以为师矣

3.是故择师不可不慎也

选择

择其善者而从之

谨慎,慎重

先帝知臣谨慎

类型二

?

【阅读对比探究】

1.【甲】【乙】两文同为论“学”之作,但论述的侧重点却不同。【甲】文从教育者的角度入手,强调了“ ”的重要性;【乙】文从求学者的角度入手,强调了“ ”的重要性。(每空填一个四字词语)?

课内外文言文对比?

教学相长

慎重择师

类型二

?

2.结合【甲】【乙】两文,说说“为师者”应该如何做。

课内外文言文对比?

【答案】

①教学相长,既要懂得通过教别人发现自己的不足,又要勤于学习;②了解学生的天资差异,广泛地因材施教。

类型二

?

3.【甲】【乙】两文的结尾处都运用了哪种论证方法?有什么作用?

课内外文言文对比?

【答案】

都运用了道理论证(引用论证)。

【甲】文引用《兑命》里的话,论证了“教学相长”的道理,增强了文章的说服力;【乙】文引用《记》里的话,强调了慎重选择老师的重要性,强化了中心论点。

类型二

?

课内外文言文对比?

【参考译文】

【乙】君子知道到达学问之路的难易,而又了解学生天资的高低差异,然后能广泛地因材施教。能广泛地因材施教然后能做老师,能做老师然后能做官吏,能做官吏然后能做国君。因此从师学习,就是学习做国君。所以选择老师不可以不慎重。《记》说:“三王四代(的君主之所以圣明),是因为能够慎重地选择老师。”说的就是这个道理吧。

第一部分 古诗文阅读

第13篇 虽有嘉肴

目录(安徽·中考 )

知识

拓展

知识

细梳理·教材全解

本篇目近10年未考查。

考情速览

细梳理·教材全解

第13篇 虽有嘉肴

《礼记》

《礼记》,战国至秦汉间儒家论著的汇编,相传是西汉经学家戴圣编纂的。其内容分为两大类:关于礼乐的一般理论和关于礼乐的制度。它阐述的思想,包括社会、政治、伦理、哲学、宗教等各方面的内容,其中《大学》《中庸》《礼运》等篇包含较丰富的哲学思想。

文学文化常识

细梳理·教材全解

原文呈现

细梳理·教材全解

原文呈现

细梳理·教材全解

①嘉:好,美。

②弗:不。

③旨:味美。

④至道:最好的道理。

⑤善:好处。

⑥是故:所以。

⑦困:困惑。

字词详解

⑧自反:自我反思。

⑨自强:自我勉励。

⑩长:促进。

?学(xiào)学半:教别人,占自己学习的一半。前一个“学”同“敩(xiào)”,教导。后一个“学”是“学习”的意思。

细梳理·教材全解

层解

第一层:以“嘉肴”和“至道”作类比,指出学习的重要性。

第二层:对举“学”与“教”所产生的“知不足”和“知困”两种情境,进一步阐释,得出“教学相长”的结论。

第三层:引用《兑命》中的话作为佐证,印证观点。

细梳理·教材全解

主旨归纳

本文论述了教与学之间的关系,告诉我们,教和学是互相促进的,二者相辅相成,即“教学相长”。

细梳理·教材全解

结构导航

全突破·归纳探究

字词释义

一、课下注释的重点字词

1.不知其旨也 旨: ?

2.虽有至道 至道: ?

3.教然后知困 困: ?

4.然后能自反也 自反: ?

5.学学半 学:

全突破·归纳探究

字词释义

一、课下注释的重点字词

1.不知其旨也 旨: 味美 ?

2.虽有至道 至道: 最好的道理 ?

3.教然后知困 困: 困惑 ?

4.然后能自反也 自反: 自我反思 ?

5.学学半 学: 同“敩”,教导

全突破·归纳探究

字词释义

二、课下未注释的重点字词

1.虽有嘉肴 虽: ?

嘉: ?

2.弗食 弗: ?

3.不知其旨也 其: ?

4.不知其善也 善: ?

5.是故学然后知不足 是故: ?

6.然后能自强也 自强: ?

7.学学半 学: ?

全突破·归纳探究

字词释义

二、课下未注释的重点字词

1.虽有嘉肴 虽: 虽然 ?

嘉: 好,美 ?

2.弗食 弗: 不 ?

3.不知其旨也 其: 代词,它的,指嘉肴的 ?

4.不知其善也 善: 好处 ?

5.是故学然后知不足 是故: 所以 ?

6.然后能自强也 自强: 自我勉励 ?

7.学学半 学: 学习 ?

全突破·归纳探究

句子翻译

1.虽有嘉肴,弗食,不知其旨也。

2.虽有至道,弗学,不知其善也。

3.是故学然后知不足,教然后知困。

全突破·归纳探究

句子翻译

1.虽有嘉肴,弗食,不知其旨也。

【答案】 虽然有美味的肉食,不去品尝,就不知道其味美。

(采分点:弗、旨)

2.虽有至道,弗学,不知其善也。

【答案】 虽然有最好的道理,不去学习,就不知道它的好处。

(采分点:弗、善)

3.是故学然后知不足,教然后知困。

【答案】 所以,学习之后才知道自己的不足,教别人之后才知道自己有困惑的地方。

(采分点:是故、困)

全突破·归纳探究

句子翻译

4.知不足,然后能自反也。

5.知困,然后能自强也。

6.故曰:教学相长也。

7.《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

全突破·归纳探究

句子翻译

4.知不足,然后能自反也。

【答案】 知道了自己的不足,然后就能自我反思。(采分点:自反)

5.知困,然后能自强也。

【答案】 知道了自己困惑的地方,然后才能自我勉励。(采分点:困、自强)

6.故曰:教学相长也。

【答案】 所以说:教与学是互相推动、互相促进的。(采分点:故、长)

7.《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

【答案】 《尚书·兑命》中说“教别人,占自己学习的一半”,这话说的就是这个道理吧!(采分点:两个“学”、谓)

全突破·归纳探究

问题探究

1.文章拿“嘉肴”与“至道”类比,以突出 。?

亲身学习实践的重要性

全突破·归纳探究

问题探究

2.文章以“嘉肴”开头,有何作用?

【答案】

运用类比论证的方法,以“嘉肴”喻“至道”,从吃饭引申到学习,再引出下文对教与学关系的论述,进而论证中心论点,使得文章通俗易懂,能够激发读者的阅读兴趣。

全突破·归纳探究

问题探究

3.“教学相长”的结论在前面已经点明,文章最后引用《兑命》中的“学学半”是否多余?

【答案】

不多余,“学学半”的意思是“教别人,占自己学习的一半”,这是对本文观点的补充说明。《兑命》中的话进一步论证了“教学相长”的观点,增强了文章的说服力。

全突破·归纳探究

问题探究

4.从学习的角度看,“教学相长”给你的启示是什么?请结合学习经历,谈谈你的看法。

【答案】

①学习是第一位的,不学习就无法获得知识,也无法知道自身的不足。②“教学相长”强调了学习中的互动和交流。③有时候,可以采用“教”的方式学习。

全突破·归纳探究

问题探究

5.(对接课后习题)说说这篇短文的中心论点是什么,作者是怎样论证这一论点的。

全突破·归纳探究

问题探究

【答案】

这篇短文的中心论点是“教学相长”,即“教”与“学”相互促进,“教”是“学”的另一种形式。作者用类比的方式切入话题,先以“嘉肴”为喻,指出“弗食,不知其旨”,自然引出“虽有至道,弗学,不知其善”的道理;然后,对举“学”与“教”所产生的“知不足”和“知困”两种情境,并进一步解释,将论述引向深入,得出“教学相长”的结论;最后,引用《兑命》中的话印证观点。全文语言精练、逻辑严密。

全突破·归纳探究

问题探究

6.(对接课后习题)本文多运用对偶句,达到铺排效果,增强了文章的气势,试举一例加以分析。

【答案】

“故曰”之前,全都是对偶句。第一组,以“虽有……,弗……,不知……”的句式类比论证,导出论题;第二组,用两个“……然后知……”的句式,构成对比,说明“学”与“教”的两种困境。这种句式,两相对举,结构相同,用词相对,语气一致,相互辉映,明快有力,连用铺排,强化了比喻说理的效果。

拓展

类型一

?

【甲】见《虽有嘉肴》全文。

【乙】

劝 学

颜真卿

三更【注】灯火五更鸡,正是男儿读书时。

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。

课内文言文与课外诗歌对比?

【注】 更:古代夜间的计时单位,一夜分五更,每更约两小时。23点到次日凌晨1点为三更。

类型一

?

【阅读对比探究】

1.《虽有嘉肴》中“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也”运用了 的写作手法;《劝学》中画线句运用了 的写作手法。?

类比

课内文言文与课外诗歌对比?

对比

类型一

?

2.《虽有嘉肴》和《劝学》谈论的共同话题是什么?侧重点有什么不同?

【答案】

共同话题:学习。

《虽有嘉肴》侧重论述教和学之间的关系,即教与学是互相推动、互相促进的,二者相辅相成;《劝学》侧重劝勉人们要珍惜少壮年华,勤奋学习,不要到年老时才后悔不已。

课内文言文与课外诗歌对比?

类型一

?

【参考译文】

劝 学

每天点灯学习直到三更,在五更鸡啼的时候又起床学习,这正是年轻人读书的大好时光。年轻时不知道早起勤奋学习,年老时才后悔读书少就太迟了。

课内文言文与课外诗歌对比?

类型二

?

【甲】见《虽有嘉肴》全文。

【乙】君子知至学之难易,而知其美恶,然后能博喻。能博喻然后能为师,能为师然后能为长,能为长然后能为君。故师也者,所以学为君也。是故择师不可不慎也。《记》曰:“三王四代唯其师。”此之谓乎。

(节选自《礼记》)

课内外文言文对比?

类型二

?

【词义迁移通关】

课内外文言文对比?

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

加点词释义

课内同义迁移

1.然后能博喻

2.能博喻然后能为师

3.是故择师不可不慎也

类型二

?

【词义迁移通关】

课内外文言文对比?

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

加点词释义

课内同义迁移

1.然后能博喻

广泛

博学而笃志

2.能博喻然后能为师

老师

可以为师矣

3.是故择师不可不慎也

选择

择其善者而从之

谨慎,慎重

先帝知臣谨慎

类型二

?

【阅读对比探究】

1.【甲】【乙】两文同为论“学”之作,但论述的侧重点却不同。【甲】文从教育者的角度入手,强调了“ ”的重要性;【乙】文从求学者的角度入手,强调了“ ”的重要性。(每空填一个四字词语)?

课内外文言文对比?

教学相长

慎重择师

类型二

?

2.结合【甲】【乙】两文,说说“为师者”应该如何做。

课内外文言文对比?

【答案】

①教学相长,既要懂得通过教别人发现自己的不足,又要勤于学习;②了解学生的天资差异,广泛地因材施教。

类型二

?

3.【甲】【乙】两文的结尾处都运用了哪种论证方法?有什么作用?

课内外文言文对比?

【答案】

都运用了道理论证(引用论证)。

【甲】文引用《兑命》里的话,论证了“教学相长”的道理,增强了文章的说服力;【乙】文引用《记》里的话,强调了慎重选择老师的重要性,强化了中心论点。

类型二

?

课内外文言文对比?

【参考译文】

【乙】君子知道到达学问之路的难易,而又了解学生天资的高低差异,然后能广泛地因材施教。能广泛地因材施教然后能做老师,能做老师然后能做官吏,能做官吏然后能做国君。因此从师学习,就是学习做国君。所以选择老师不可以不慎重。《记》说:“三王四代(的君主之所以圣明),是因为能够慎重地选择老师。”说的就是这个道理吧。