浙教版科学七年级下册 第2章 对环境的察觉 综合卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 浙教版科学七年级下册 第2章 对环境的察觉 综合卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2021-02-18 21:13:49 | ||

图片预览

文档简介

浙教版科学七年级下册测试卷(十)

第2章对环境的察觉(综合卷B)

班级 姓名 学号 得分

一、选择题(每小题只有一个正确答案,每题2分,共40分)

1.眼和耳都是人体重要的感觉器官,视觉和听觉的感受器分别位于( )

A.虹膜和鼓膜 B.晶状体和半规管

C.视网膜和耳蜗 D.视神经和位听神经

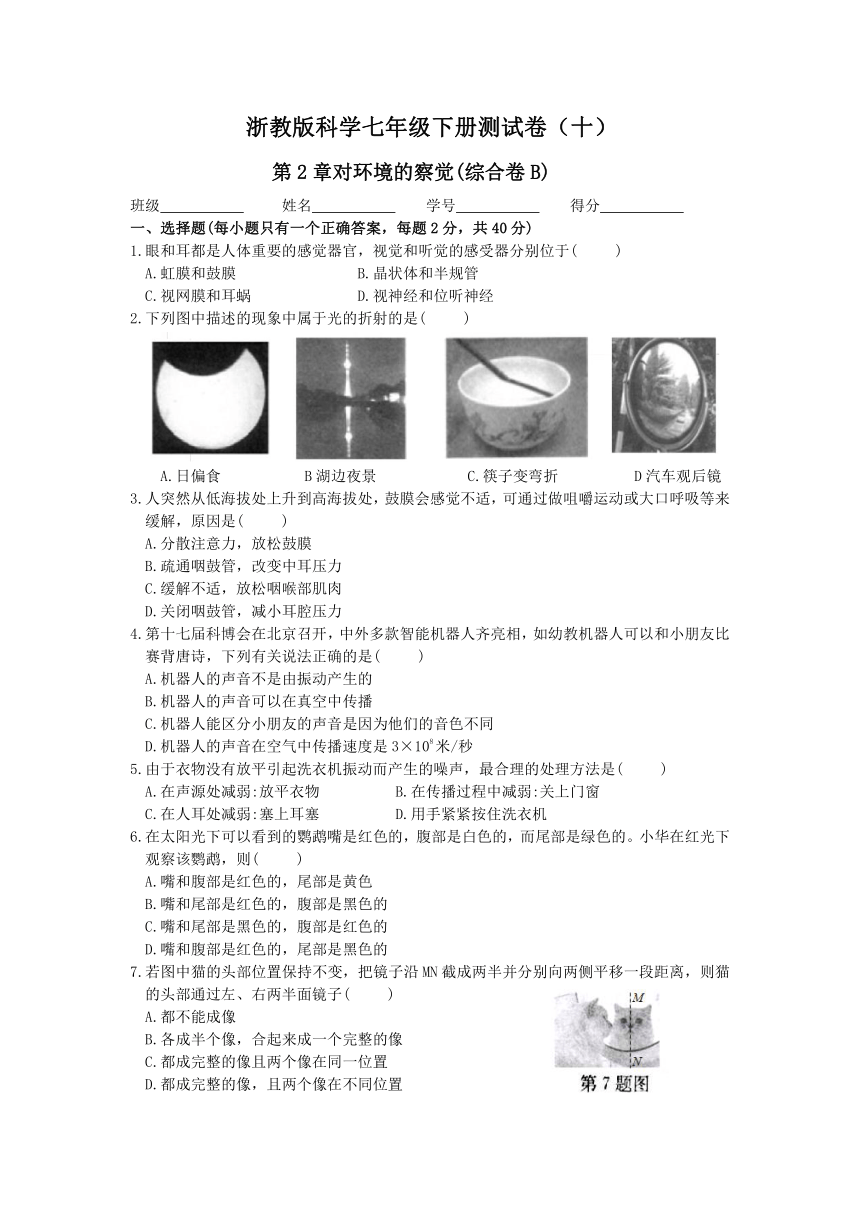

2.下列图中描述的现象中属于光的折射的是( )

A.日偏食 B湖边夜景 C.筷子变弯折 D汽车观后镜

3.人突然从低海拔处上升到高海拔处,鼓膜会感觉不适,可通过做咀嚼运动或大口呼吸等来缓解,原因是( )

A.分散注意力,放松鼓膜

B.疏通咽鼓管,改变中耳压力

C.缓解不适,放松咽喉部肌肉

D.关闭咽鼓管,减小耳腔压力

4.第十七届科博会在北京召开,中外多款智能机器人齐亮相,如幼教机器人可以和小朋友比赛背唐诗,下列有关说法正确的是( )

A.机器人的声音不是由振动产生的

B.机器人的声音可以在真空中传播

C.机器人能区分小朋友的声音是因为他们的音色不同

D.机器人的声音在空气中传播速度是3×108米/秒

5.由于衣物没有放平引起洗衣机振动而产生的噪声,最合理的处理方法是( )

A.在声源处减弱:放平衣物 B.在传播过程中减弱:关上门窗

C.在人耳处减弱:塞上耳塞 D.用手紧紧按住洗衣机

6.在太阳光下可以看到的鹦鹉嘴是红色的,腹部是白色的,而尾部是绿色的。小华在红光下观察该鹦鹉,则( )

A.嘴和腹部是红色的,尾部是黄色

B.嘴和尾部是红色的,腹部是黑色的

C.嘴和尾部是黑色的,腹部是红色的

D.嘴和腹部是红色的,尾部是黑色的

7.若图中猫的头部位置保持不变,把镜子沿MN截成两半并分别向两侧平移一段距离,则猫的头部通过左、右两半面镜子( )

A.都不能成像

B.各成半个像,合起来成一个完整的像

C.都成完整的像且两个像在同一位置

D.都成完整的像,且两个像在不同位置

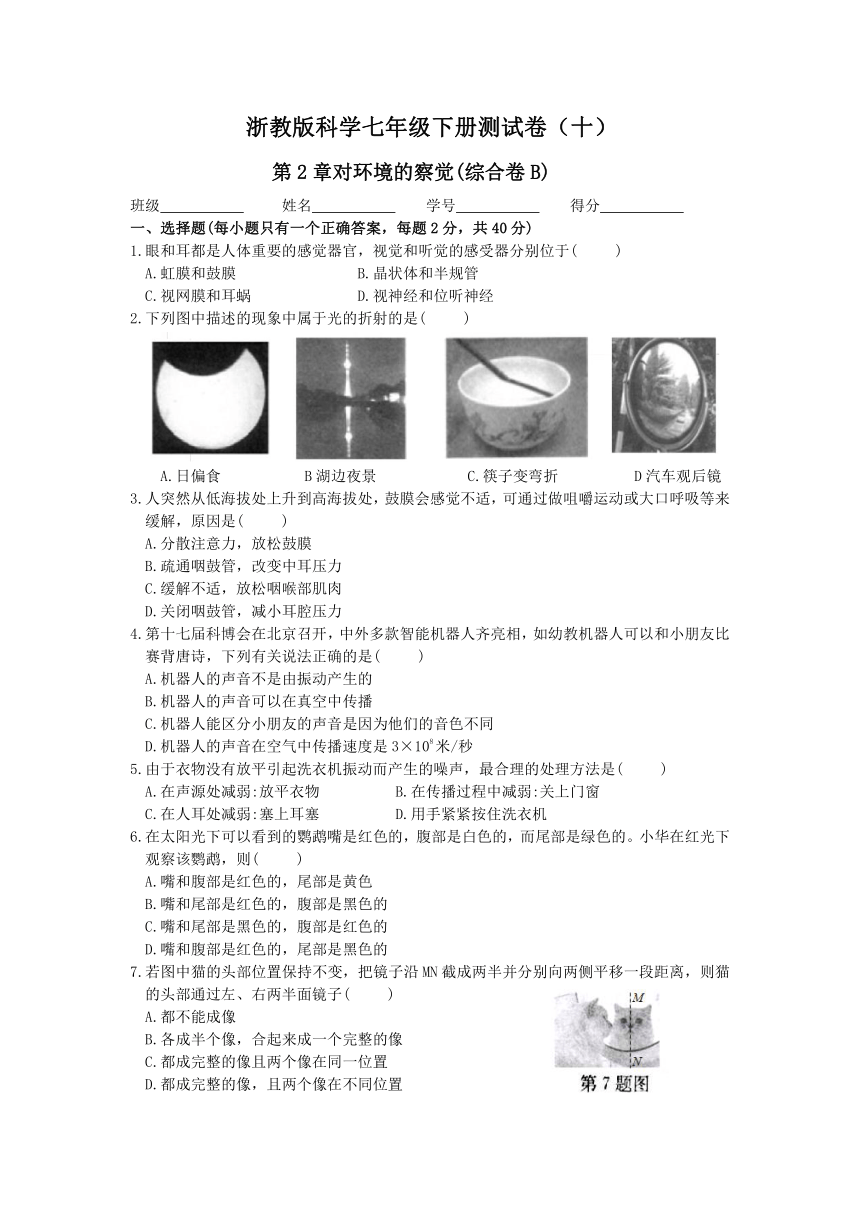

8.小明用同一个相机给同一个古塔拍了四张照片,拍摄下列哪张照片时镜头伸出最长( )

A B C D

9.正常人能够看清楚较近或较远的物体,主要是因为( )

A.视网膜可以前后调节 B.晶状体的凸度可以调节

C.玻璃体的大小可以调节 D.瞳孔的大小可以调节

10.从岸边看水中的鱼,看到“鱼”的位置与实际位置不同。下列模型能解释此现象的是( )

11.如图中的虚线表示两种介质的界面及其法线,实线表示一条光线斜射向界面后发生反射与折射的光线,下列说法中,正确的是( )

A. AO不是入射光线 B. BO是入射光线

C. CO是入射光线 D. OB是反射光线

12.测量视力时,利用平面镜成像特点可以节省空间,如图所示。让被测者面对着镜子背对视力表,此人看到视力表的像离他的距离是( )

A.3米 B.4米 C.5米 D.6米

13.关于实像和虚像,下列说法中,正确的是( )

A.针孔照相机和普通照相机一样,都是光线经折射后成倒立、缩小的实像

B.只要是倒立的像都是实像 C.只有缩小的像才是实像

D.实像可以用照相机拍照,而虚像则不能

14.小明做“探究凸透镜成像的规律”实验时,在光屏上得到烛焰清晰的缩小的像,然后他把燃烧的蜡烛和光屏互换位置,这时光屏上能看到( )

A.倒立、放大的像 B.倒立、缩小的像

C.正立、放大的像 D.正立、缩小的像

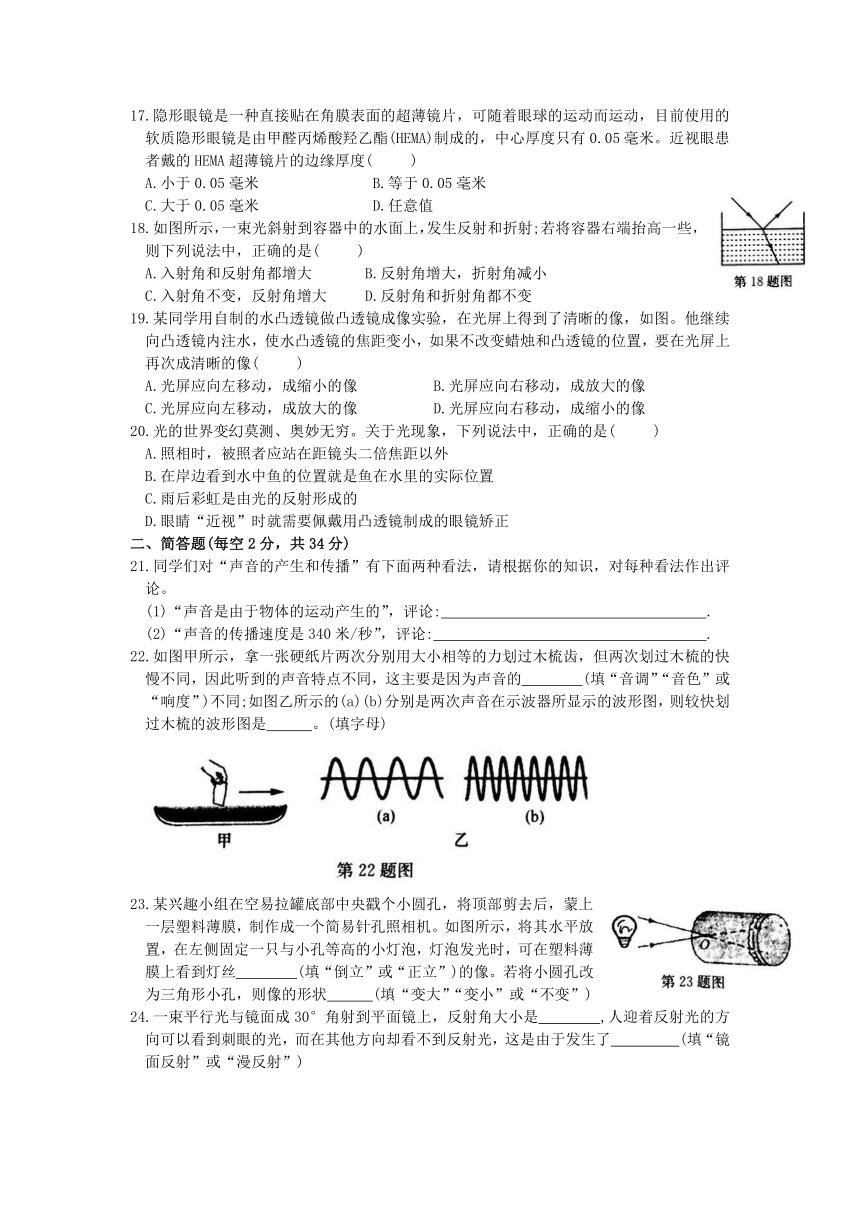

15.如图所示是常见的近视眼和远视眼成像示意图,现要进行视力矫正,则下列判断及矫正措施中,正确的是( )

A.甲是近视眼的示意图,需佩戴凹透镜矫正

B.乙是近视眼的示意图,需佩戴凸透镜矫正

C.甲是远视眼的示意图,需佩戴凸透镜矫正

D.乙是远视眼的示意图,需佩戴凹透镜矫正

16.同学们在学习光现象过程中有许多说法,我们从中选出四种:①光年是一个非常大的时间单位:②“坐井观天,所见甚小”隐含了光的直线传播原理;③平静湖面上的“倒影”,说明平面镜成“与物等大正立的像”的规律不成立;④透过书桌上的玻璃板看下面的字,看到的是字的虚像。对这些说法正误的判断中,正确的是( )

A.①②③④都正确 B.①②④正确,③错误

C.②③正确,①④错误 D.②④正确,①③错误

17.隐形眼镜是一种直接贴在角膜表面的超薄镜片,可随着眼球的运动而运动,目前使用的软质隐形眼镜是由甲醛丙烯酸羟乙酯(HEMA)制成的,中心厚度只有0.05毫米。近视眼患者戴的HEMA超薄镜片的边缘厚度( )

A.小于0.05毫米 B.等于0.05毫米

C.大于0.05毫米 D.任意值

18.如图所示,一束光斜射到容器中的水面上,发生反射和折射;若将容器右端抬高一些,则下列说法中,正确的是( )

A.入射角和反射角都增大 B.反射角增大,折射角减小

C.入射角不变,反射角增大 D.反射角和折射角都不变

19.某同学用自制的水凸透镜做凸透镜成像实验,在光屏上得到了清晰的像,如图。他继续向凸透镜内注水,使水凸透镜的焦距变小,如果不改变蜡烛和凸透镜的位置,要在光屏上再次成清晰的像( )

A.光屏应向左移动,成缩小的像 B.光屏应向右移动,成放大的像

C.光屏应向左移动,成放大的像 D.光屏应向右移动,成缩小的像

20.光的世界变幻莫测、奥妙无穷。关于光现象,下列说法中,正确的是( )

A.照相时,被照者应站在距镜头二倍焦距以外

B.在岸边看到水中鱼的位置就是鱼在水里的实际位置

C.雨后彩虹是由光的反射形成的

D.眼睛“近视”时就需要佩戴用凸透镜制成的眼镜矫正

二、简答题(每空2分,共34分)

21.同学们对“声音的产生和传播”有下面两种看法,请根据你的知识,对每种看法作出评论。

(1)“声音是由于物体的运动产生的”,评论: .

(2)“声音的传播速度是340米/秒”,评论: .

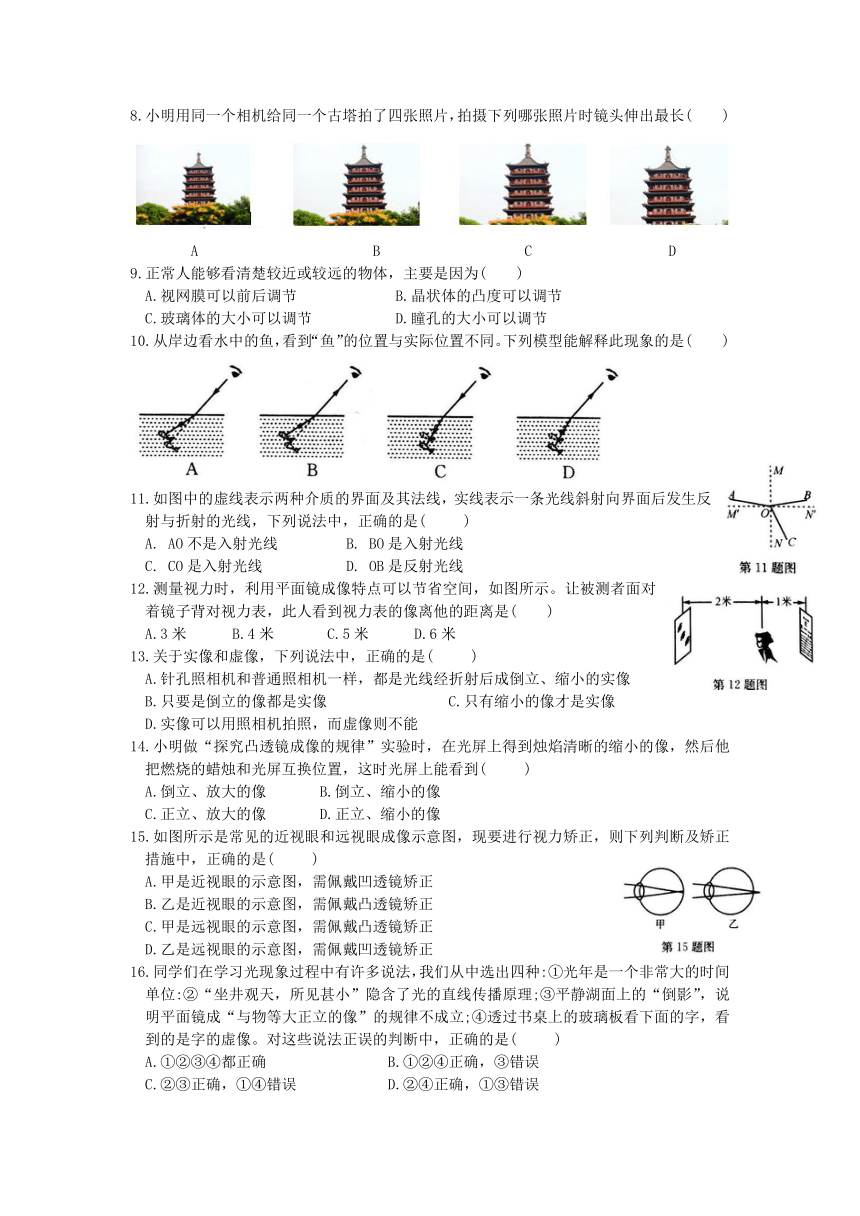

22.如图甲所示,拿一张硬纸片两次分别用大小相等的力划过木梳齿,但两次划过木梳的快慢不同,因此听到的声音特点不同,这主要是因为声音的 (填“音调”“音色”或“响度”)不同;如图乙所示的(a)(b)分别是两次声音在示波器所显示的波形图,则较快划过木梳的波形图是 。(填字母)

23.某兴趣小组在空易拉罐底部中央戳个小圆孔,将顶部剪去后,蒙上一层塑料薄膜,制作成一个简易针孔照相机。如图所示,将其水平放置,在左侧固定一只与小孔等高的小灯泡,灯泡发光时,可在塑料薄膜上看到灯丝 (填“倒立”或“正立”)的像。若将小圆孔改为三角形小孔,则像的形状 (填“变大”“变小”或“不变”)

24.一束平行光与镜面成30°角射到平面镜上,反射角大小是 ,人迎着反射光的方向可以看到刺眼的光,而在其他方向却看不到反射光,这是由于发生了 (填“镜面反射”或“漫反射”)

25.江边的山峰最高处距江面120米,江水深10米映在平静江水中山峰的倒影是 (填“实”或“虚”)像,是光的 现象。该山峰的最高处与倒影的最低处相距 米.

26.某校新建成一个喷水池,在池底的中央安装了一只射灯。池内无水时,射灯发出的一束光照在池壁上,在S点形成一个亮斑,如图所示。现往池内注水,水面升至a位置时,站在池旁的人看到亮斑的位置应在S点的 方;如果水面上升至b位置时,人看到亮斑的位置应在S点的 方。

27.如图是一款人脸识别门镜一体机,通过摄像镜头捕捉人脸信息,并将所拍图象 与系统数据库中预先录入的人脸照片模板进行比对。该摄像镜头相当于下图 (填“甲”或“乙”)透镜,通过镜头所成的像是 (填“实像”或“虚像”)

28.人的眼睛就像是一架精密的照相机,如图所示,是描述人眼看物体的成像图,其中看远处景物的是 图,景物在视网膜上成的是 像。(填“实”或“虚”)。

三、作图题(每图2分,共8分)

29.作图题。

(1)根据平面镜成像特点,在图中作出AB的像。

(2)墙面上有一块面镜MN,小女孩的脚前有一枚硬币(如图中点A),画出小女孩看到硬币的像的光路图。

(3)(4)完成各透镜的光路图。

四、实验探究题(每空2分,共18分)

30.小红和同学在探究平面镜成像的特点时,在水平桌面上用玻璃板、两支相同的蜡烛、白纸、刻度尺等器材探究平面镜成像的特点。

(1)用平板玻璃代替平面镜做实验,

其好处是: ,

玻璃板应该 放置在水平桌面上。

(2)小红经过仔细观察,通过玻璃板看到了同一支蜡烛的两个挨得很近的像,产生这种现象的原因是 。

解决上面的问题后蜡烛B与蜡烛A的像能够完全重合,说明 。

(3)图乙是他们经过三次实验后,在白纸上记录的像与物对应点的位置。他们下一步应该怎样利用和处理这张“白纸”上的信息得出实验结论 。

31.在探究凸透镜成像实验中:

甲 乙

(1)如图甲,要使像能够成在光屏的中央,应将透镜向 (填“上”或“下”)调整。

(2)若凸透镜的焦距是10厘米,当烛焰距凸透镜15厘米时,能成倒立、的实像;当烛焰向左(远离透镜)移动后,要在光屏上成清晰的像需将光屏向 (填“左”或“右”)移。

(3)在上一步实验获得清晰的像后,小明取了一副近视眼镜放在凸透镜前(如图乙),要使光屏上还能成清晰的像,可将蜡烛向 (填“左”或“右”)移。

第2章对环境的察觉(综合卷B)答案

1.C 2.C 3.B 4.C 5.A 6.C 7.C 8.D 9.B 10.D 11.D 12.C 13.B 14.A

15.A 16.D 17.C 18.D 19.A 20.A

21.(1)错误 (2)错误

22.音调 b

23.倒立 不变

24.60° 镜面反射

25.虚 反射 240

26.下 上

27.甲 实像

28.甲 实

29.

(1)便于观察到像的位置 垂直

(2)玻璃板较厚,前后两个表面各成一个像 像与物大小相等

(3)连接物与像的对应点,观察连线是否与镜面垂直,分别测量物距与像距

31.(1)下 (2)放大 左 (3)左

第2章对环境的察觉(综合卷B)

班级 姓名 学号 得分

一、选择题(每小题只有一个正确答案,每题2分,共40分)

1.眼和耳都是人体重要的感觉器官,视觉和听觉的感受器分别位于( )

A.虹膜和鼓膜 B.晶状体和半规管

C.视网膜和耳蜗 D.视神经和位听神经

2.下列图中描述的现象中属于光的折射的是( )

A.日偏食 B湖边夜景 C.筷子变弯折 D汽车观后镜

3.人突然从低海拔处上升到高海拔处,鼓膜会感觉不适,可通过做咀嚼运动或大口呼吸等来缓解,原因是( )

A.分散注意力,放松鼓膜

B.疏通咽鼓管,改变中耳压力

C.缓解不适,放松咽喉部肌肉

D.关闭咽鼓管,减小耳腔压力

4.第十七届科博会在北京召开,中外多款智能机器人齐亮相,如幼教机器人可以和小朋友比赛背唐诗,下列有关说法正确的是( )

A.机器人的声音不是由振动产生的

B.机器人的声音可以在真空中传播

C.机器人能区分小朋友的声音是因为他们的音色不同

D.机器人的声音在空气中传播速度是3×108米/秒

5.由于衣物没有放平引起洗衣机振动而产生的噪声,最合理的处理方法是( )

A.在声源处减弱:放平衣物 B.在传播过程中减弱:关上门窗

C.在人耳处减弱:塞上耳塞 D.用手紧紧按住洗衣机

6.在太阳光下可以看到的鹦鹉嘴是红色的,腹部是白色的,而尾部是绿色的。小华在红光下观察该鹦鹉,则( )

A.嘴和腹部是红色的,尾部是黄色

B.嘴和尾部是红色的,腹部是黑色的

C.嘴和尾部是黑色的,腹部是红色的

D.嘴和腹部是红色的,尾部是黑色的

7.若图中猫的头部位置保持不变,把镜子沿MN截成两半并分别向两侧平移一段距离,则猫的头部通过左、右两半面镜子( )

A.都不能成像

B.各成半个像,合起来成一个完整的像

C.都成完整的像且两个像在同一位置

D.都成完整的像,且两个像在不同位置

8.小明用同一个相机给同一个古塔拍了四张照片,拍摄下列哪张照片时镜头伸出最长( )

A B C D

9.正常人能够看清楚较近或较远的物体,主要是因为( )

A.视网膜可以前后调节 B.晶状体的凸度可以调节

C.玻璃体的大小可以调节 D.瞳孔的大小可以调节

10.从岸边看水中的鱼,看到“鱼”的位置与实际位置不同。下列模型能解释此现象的是( )

11.如图中的虚线表示两种介质的界面及其法线,实线表示一条光线斜射向界面后发生反射与折射的光线,下列说法中,正确的是( )

A. AO不是入射光线 B. BO是入射光线

C. CO是入射光线 D. OB是反射光线

12.测量视力时,利用平面镜成像特点可以节省空间,如图所示。让被测者面对着镜子背对视力表,此人看到视力表的像离他的距离是( )

A.3米 B.4米 C.5米 D.6米

13.关于实像和虚像,下列说法中,正确的是( )

A.针孔照相机和普通照相机一样,都是光线经折射后成倒立、缩小的实像

B.只要是倒立的像都是实像 C.只有缩小的像才是实像

D.实像可以用照相机拍照,而虚像则不能

14.小明做“探究凸透镜成像的规律”实验时,在光屏上得到烛焰清晰的缩小的像,然后他把燃烧的蜡烛和光屏互换位置,这时光屏上能看到( )

A.倒立、放大的像 B.倒立、缩小的像

C.正立、放大的像 D.正立、缩小的像

15.如图所示是常见的近视眼和远视眼成像示意图,现要进行视力矫正,则下列判断及矫正措施中,正确的是( )

A.甲是近视眼的示意图,需佩戴凹透镜矫正

B.乙是近视眼的示意图,需佩戴凸透镜矫正

C.甲是远视眼的示意图,需佩戴凸透镜矫正

D.乙是远视眼的示意图,需佩戴凹透镜矫正

16.同学们在学习光现象过程中有许多说法,我们从中选出四种:①光年是一个非常大的时间单位:②“坐井观天,所见甚小”隐含了光的直线传播原理;③平静湖面上的“倒影”,说明平面镜成“与物等大正立的像”的规律不成立;④透过书桌上的玻璃板看下面的字,看到的是字的虚像。对这些说法正误的判断中,正确的是( )

A.①②③④都正确 B.①②④正确,③错误

C.②③正确,①④错误 D.②④正确,①③错误

17.隐形眼镜是一种直接贴在角膜表面的超薄镜片,可随着眼球的运动而运动,目前使用的软质隐形眼镜是由甲醛丙烯酸羟乙酯(HEMA)制成的,中心厚度只有0.05毫米。近视眼患者戴的HEMA超薄镜片的边缘厚度( )

A.小于0.05毫米 B.等于0.05毫米

C.大于0.05毫米 D.任意值

18.如图所示,一束光斜射到容器中的水面上,发生反射和折射;若将容器右端抬高一些,则下列说法中,正确的是( )

A.入射角和反射角都增大 B.反射角增大,折射角减小

C.入射角不变,反射角增大 D.反射角和折射角都不变

19.某同学用自制的水凸透镜做凸透镜成像实验,在光屏上得到了清晰的像,如图。他继续向凸透镜内注水,使水凸透镜的焦距变小,如果不改变蜡烛和凸透镜的位置,要在光屏上再次成清晰的像( )

A.光屏应向左移动,成缩小的像 B.光屏应向右移动,成放大的像

C.光屏应向左移动,成放大的像 D.光屏应向右移动,成缩小的像

20.光的世界变幻莫测、奥妙无穷。关于光现象,下列说法中,正确的是( )

A.照相时,被照者应站在距镜头二倍焦距以外

B.在岸边看到水中鱼的位置就是鱼在水里的实际位置

C.雨后彩虹是由光的反射形成的

D.眼睛“近视”时就需要佩戴用凸透镜制成的眼镜矫正

二、简答题(每空2分,共34分)

21.同学们对“声音的产生和传播”有下面两种看法,请根据你的知识,对每种看法作出评论。

(1)“声音是由于物体的运动产生的”,评论: .

(2)“声音的传播速度是340米/秒”,评论: .

22.如图甲所示,拿一张硬纸片两次分别用大小相等的力划过木梳齿,但两次划过木梳的快慢不同,因此听到的声音特点不同,这主要是因为声音的 (填“音调”“音色”或“响度”)不同;如图乙所示的(a)(b)分别是两次声音在示波器所显示的波形图,则较快划过木梳的波形图是 。(填字母)

23.某兴趣小组在空易拉罐底部中央戳个小圆孔,将顶部剪去后,蒙上一层塑料薄膜,制作成一个简易针孔照相机。如图所示,将其水平放置,在左侧固定一只与小孔等高的小灯泡,灯泡发光时,可在塑料薄膜上看到灯丝 (填“倒立”或“正立”)的像。若将小圆孔改为三角形小孔,则像的形状 (填“变大”“变小”或“不变”)

24.一束平行光与镜面成30°角射到平面镜上,反射角大小是 ,人迎着反射光的方向可以看到刺眼的光,而在其他方向却看不到反射光,这是由于发生了 (填“镜面反射”或“漫反射”)

25.江边的山峰最高处距江面120米,江水深10米映在平静江水中山峰的倒影是 (填“实”或“虚”)像,是光的 现象。该山峰的最高处与倒影的最低处相距 米.

26.某校新建成一个喷水池,在池底的中央安装了一只射灯。池内无水时,射灯发出的一束光照在池壁上,在S点形成一个亮斑,如图所示。现往池内注水,水面升至a位置时,站在池旁的人看到亮斑的位置应在S点的 方;如果水面上升至b位置时,人看到亮斑的位置应在S点的 方。

27.如图是一款人脸识别门镜一体机,通过摄像镜头捕捉人脸信息,并将所拍图象 与系统数据库中预先录入的人脸照片模板进行比对。该摄像镜头相当于下图 (填“甲”或“乙”)透镜,通过镜头所成的像是 (填“实像”或“虚像”)

28.人的眼睛就像是一架精密的照相机,如图所示,是描述人眼看物体的成像图,其中看远处景物的是 图,景物在视网膜上成的是 像。(填“实”或“虚”)。

三、作图题(每图2分,共8分)

29.作图题。

(1)根据平面镜成像特点,在图中作出AB的像。

(2)墙面上有一块面镜MN,小女孩的脚前有一枚硬币(如图中点A),画出小女孩看到硬币的像的光路图。

(3)(4)完成各透镜的光路图。

四、实验探究题(每空2分,共18分)

30.小红和同学在探究平面镜成像的特点时,在水平桌面上用玻璃板、两支相同的蜡烛、白纸、刻度尺等器材探究平面镜成像的特点。

(1)用平板玻璃代替平面镜做实验,

其好处是: ,

玻璃板应该 放置在水平桌面上。

(2)小红经过仔细观察,通过玻璃板看到了同一支蜡烛的两个挨得很近的像,产生这种现象的原因是 。

解决上面的问题后蜡烛B与蜡烛A的像能够完全重合,说明 。

(3)图乙是他们经过三次实验后,在白纸上记录的像与物对应点的位置。他们下一步应该怎样利用和处理这张“白纸”上的信息得出实验结论 。

31.在探究凸透镜成像实验中:

甲 乙

(1)如图甲,要使像能够成在光屏的中央,应将透镜向 (填“上”或“下”)调整。

(2)若凸透镜的焦距是10厘米,当烛焰距凸透镜15厘米时,能成倒立、的实像;当烛焰向左(远离透镜)移动后,要在光屏上成清晰的像需将光屏向 (填“左”或“右”)移。

(3)在上一步实验获得清晰的像后,小明取了一副近视眼镜放在凸透镜前(如图乙),要使光屏上还能成清晰的像,可将蜡烛向 (填“左”或“右”)移。

第2章对环境的察觉(综合卷B)答案

1.C 2.C 3.B 4.C 5.A 6.C 7.C 8.D 9.B 10.D 11.D 12.C 13.B 14.A

15.A 16.D 17.C 18.D 19.A 20.A

21.(1)错误 (2)错误

22.音调 b

23.倒立 不变

24.60° 镜面反射

25.虚 反射 240

26.下 上

27.甲 实像

28.甲 实

29.

(1)便于观察到像的位置 垂直

(2)玻璃板较厚,前后两个表面各成一个像 像与物大小相等

(3)连接物与像的对应点,观察连线是否与镜面垂直,分别测量物距与像距

31.(1)下 (2)放大 左 (3)左

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空