人教版八年级语文 下册 第五单元 18 在长江源头各拉丹冬 课件(共53张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版八年级语文 下册 第五单元 18 在长江源头各拉丹冬 课件(共53张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-17 21:19:47 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

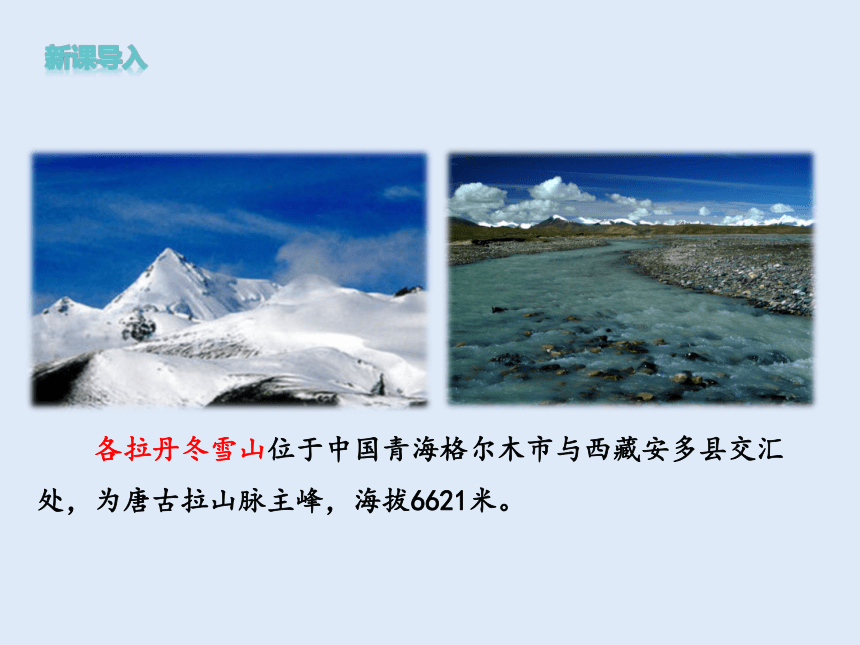

各拉丹冬雪山位于中国青海格尔木市与西藏安多县交汇处,为唐古拉山脉主峰,海拔6621米。

新课导入

长江源头格拉丹东海拔五千四百米的冰雪世界

《在长江源头各拉丹东》

at

the

source

of

the

yangtze

river

is

dandong

人教版八年级语文

下册

目标导航

1.理清文章思路,感知课文内容。

2.品味课文重点语句的表达效果,领会作者议论抒情表达的情感。

3.理解作者对壮美山河的赞美,增强热爱祖国壮丽山河的情感。

目标导学一

预习检测

夯实基础

马丽华,汉族,1953年4月28日出生于中国山东济南市,1976年毕业于山东临沂师专中文系,1990年毕业于北京大学中文系作家班。一级作家、编审,现任中国藏学出版社总编辑。其于1976年进藏、在西藏工作和生活了27年,曾经写过10多本关于西藏人文地理的纪实作品,代表作有《走进西藏》等,被誉为“西藏的歌者和行者”。

走近作者

本文选自《藏北游历》(中国藏学出版社2007年版)。有删改。蓝天白云,雪山草地,冰川大河,是西藏特有的自然景观。马丽华在西藏工作近三十年,足迹踏遍大半个西藏,写下了许多介绍西藏的文章。1987年3月上旬,作者跟随电影摄制组走进各拉丹冬,领略到壮美的雪山和奇异的冰塔林的景色,写下此文。

背景资料

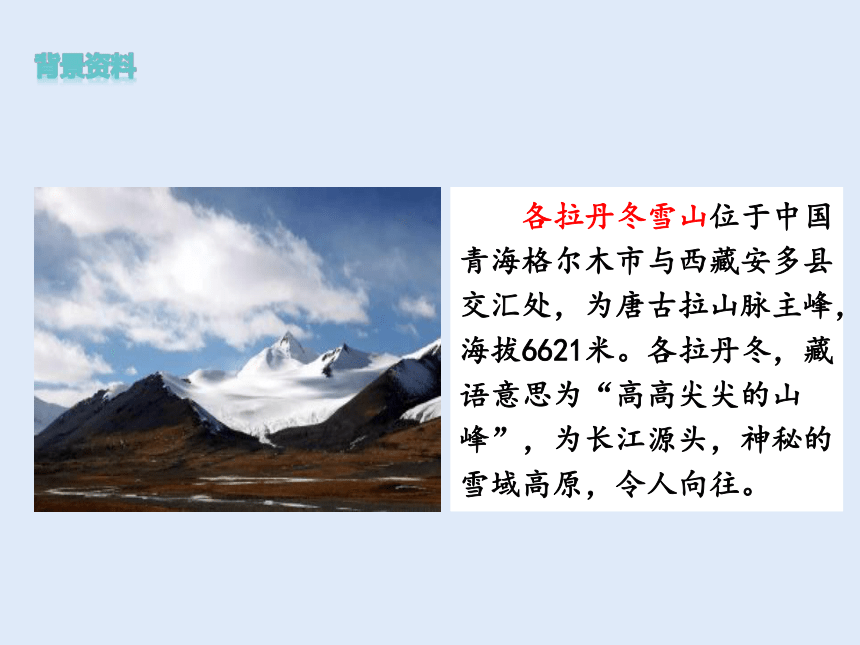

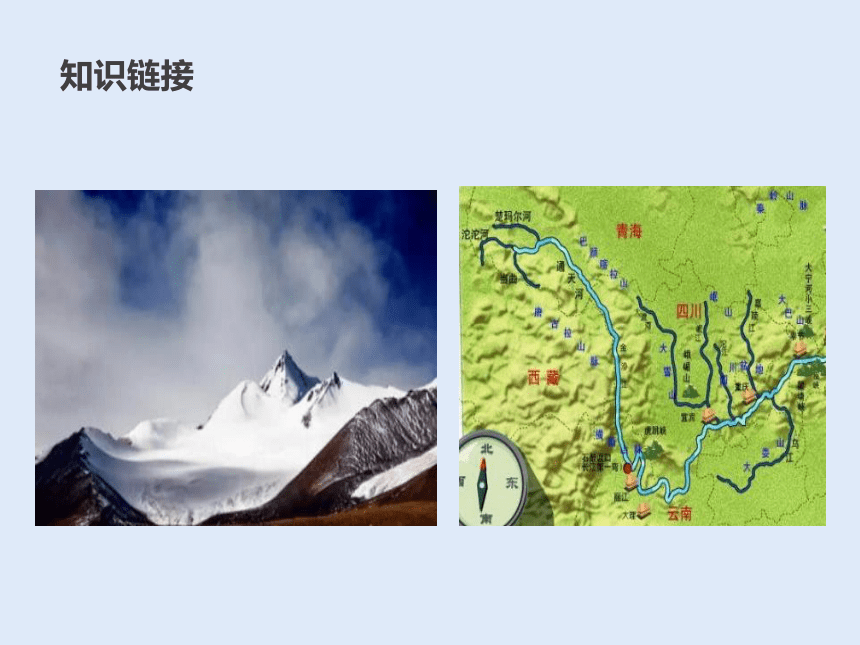

各拉丹冬雪山位于中国青海格尔木市与西藏安多县交汇处,为唐古拉山脉主峰,海拔6621米。各拉丹冬,藏语意思为“高高尖尖的山峰”,为长江源头,神秘的雪域高原,令人向往。

背景资料

知识链接

各拉丹冬突耸于青海省西南部青藏边境,由一大片南北长达50余公里,东西宽约30公里,攒聚约50余条巨龙般的山岳冰川群所组成,位于东经9l°,北纬33.5°,海拔6

621米。各拉丹冬雪山是长江的发源地,也是我国最具特色的冰川雪山之一。同时,各拉丹冬雪山冰川的伸缩变化,非常明显地揭示了当地乃至青藏高原和全球气候的变迁。

1.有关“各拉丹冬(一)”

海拔6000米以上的山峰还有40余座,冰川覆盖面积790.4平方公里,有冰川130条。雪线高度北坡5570米,南坡侧各有一条弧形冰川,南支姜根迪如冰川,长12.8公里,宽1.6公里,尾部有5公里长的冰塔林,是长江正源沱沱河的发源地;北支冰川长10.1公里,宽1.3公里,尾部有2公里长的冰塔林,冰桥、冰草、冰针、冰蘑菇、冰湖、冰钟乳等构成千姿百态的冰塔林世界。

有野牛、野驴、藏羊羚、雪鸡等珍禽异兽和水晶石,周围为优良的天然草场。是探险旅游、登山、猎奇、科学考察的理想之地。

2.关于“各拉丹冬(二)”

知识链接

知识链接

目标导学二

初读课文

整体感知

请同学们听读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章自然的风格。

1.划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。

2.认为用得好的词语用方框。

3.关键语句(或写得好的语句)用波浪线。

4.有疑问的地方,用问号标注。

圈点要求

重点突破

从文中看,各拉丹冬给作者的第一印象是怎样的?

有阴阳二坡,西北阴坡尽是冰雪,景色单调;东南阳坡变化多端,富有雕塑感。

这里的气候有什么样的特点?

严寒时间较长,天气阴晴变化快。

在草坝子上“我们”的感受是怎样的?

喝上了长江源头的水很是兴奋;但高原反应厉害:力大如牛的安托师傅干起活儿来也不免气喘吁吁;手背生起冻疮,肩背脖颈疼痛得不敢活动,连夜高烧,不思饮食……活动时只能以极轻极慢动作进行。

文章分为四个部分

第一部分(1—2):写在大山脚下仰望各拉丹冬雪峰的尊荣.

第二部分(3--4):写向各拉丹冬雪峰进发的艰难情景。

第三部分(5--13):写近观冰塔林看到的壮观景象。

第四部分(5--13):写在砾石滩上看雪峰时的新发现。

文章结构

完成课文结构梳理图。

晶莹连绵

的冰峰

平坦辽阔的冰河

在长江源头

的冰山

各拉丹东

、壮美的景色

时而变幻的

姿态各异

冰川

冰塔林

目标导学三

精读课文

探究细节

1.作者提到风行一时的“长江考察热”

的目的是什么?

赞美了探索长江源头的探险者;

侧面表现各拉丹东自然环境的险恶;

暗示了下文作者和摄影组将遭遇到严峻的考验。

2.第①段的结尾句,有什么必要?

【答案】交代长江考察热及有探险者牺牲在这项事业里,说明“认识长江”是一项既危险又伟大的事业。这次“我”随摄制组接近各拉丹东也是一件危险而又伟大的事情,为下文描写各拉丹东作铺垫,引起读者的关注。

3.我在各拉丹冬都有哪些“倒霉”的事情发生?

①手背生起了冻疮,肩背脖颈疼痛得不敢活动;

②连夜高烧,不思饮食;

③摔倒在冰河上,致使尾椎骨折断,第八节腰椎错位;

④出现头痛,恶心,双脚绵软,呼吸困难等高原缺氧反应。

4.第4段中,作者说“各拉丹冬值得你历尽艰辛去走上一遭”。联系全文思考,作者这样说的原因是什么?

这里有壮美的雪域景观,这里是长江的源头,孕育了众多的中华儿女,値得我们去历尽艰辛走上一遭。

5.阅读文章第五段,说说作者在这里写冰谷中人们的活动,有什么用意。

写冰谷中人们的活动,是为了将人在自然奇景面前的渺小与高大险峻的各拉丹冬形成鲜明的对比,从而更加突显出各拉丹冬的特点,表达作者对各拉丹冬的敬畏之情。

【明

确】

远处全景:晶莹连绵的冰峰;平坦辽阔的冰河;远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅。

近景(沿冰河接近冰山):冰山像屏风,精雕细刻着各种图案;冰塔林由许多冰的庄园,冰的院落组成。

感受:天地间浩浩苍苍;这一派奇美令人眩晕。

6.品读5-6自然段:从文中找出描写各拉丹冬雪山景物的语句。作者是按照怎样的顺序来描绘的?从中感受到雪山怎样的特点?

角

度

特

点

触

觉

听

觉:写风

视

觉:冰体

感

受:

温

暖

声音大(呼啸);不停息(川流不息);威力大(扫荡)

漂亮千姿百态(挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩);熠熠烁烁,光彩夺目

是琼瑶仙境;这波纹是否就是年轮?

7.品读第10-11自然段:思考作者是从什么角度描写哪些景物,抓住了景物什么特点?从中感受到了雪山怎样的特点。

8.品读第12-14自然段:这几段描写的重点是什么,作者从中感悟到了雪山怎样的特点。

明确:描写了风声和坚冰之下的流水

。

感悟:一刻不停,开始演绎长江的故事。

9.文章第14段的末句有什么深刻含义?

这句话深化了文章的主题,表达了对大自然神奇伟力的深情礼赞:正是大自然的伟力才造就了雄壮苍莽的各拉丹冬,孕育了一泻千里的长江。

10.“眼看着兴致极高的伙伴们,大口喘着气,扛着摄影器材,翻过一面冰墙,不见了。”从对伙伴们的描写中可以看出“我”怎样的心情?

【答案】本题运用对比作用分析法。“我”正遭受着缺氧反应与新伤的剧痛,无法行动,而伙伴们却兴致高昂继续工作,在强烈的对比中表现了“我”郁闷的心情及对伙伴们的羡慕之情。

11.第?段中“端详着冰山上纵横的裂纹……这波纹是否就是年轮。”此处的想象有什么作用?

【答案】由冰川的裂纹和皱褶想象到漫长时光里冰川的前进和后退,并通过对“是否就是年轮”的疑问,表现了作者对大自然鬼斧神工的神力的赞美。

12.格拉丹东的冰塔林的特点有哪些?

①冰峰晶莹连绵,冰河平坦辽阔,天地间浩浩苍苍,冰塔林的奇美令人眩晕。

②冰山上精雕细刻着各种图案,独具一格,自成天地。

③冰塔林是琼瑶仙境,晶莹洁白,庄严静穆。④冰塔林非常漂亮,光彩夺目,裂纹纵横。

13.文章记述自己游历各拉丹冬的经历,为什么时时插入自己的感受?

文章不但描写了在各拉丹冬见到的奇特壮美的景色,还写了自己的感受,这样丰富了文章的内容,使读者有身临其境之感,容易产生情感上的共鸣。

14.怎样理解文章最后一段?

文章最后一段写坚冰之下的流水,议论抒情。各拉丹冬这片雪域高原辽阔寒冷,但是在坚硬的冰面下却有汩汩的流水,这水从这里流出,源源不断,汇聚成了长江,给这人迹罕至的地方带来了生命的活力,表达了作者对自然神奇伟力的赞美。

目标导学四

分析手法

品味情感

本文采用了怎样的写景思路?请简要分析。

全文以时空为顺序,以作者跟随摄制组探险的两天行踪为线索,抒写了自己在不同地点的见闻感受。从整体来看,本文采用的是移步换景的写法,开头处的两句话浓缩了作者的行踪,也点出了文章的详略,即从安营在各拉丹冬雪山脚下(较详),到驶过冰河(较略),最后进入冰塔林(最详)。随着立足点和观察视角的变化,作者笔下的景物也在不断变化着,呈现出不同的特点:在营地远眺各拉丹冬雪山,看到它的高峻、雄壮、变幻莫测;在砾石堆上四顾,看到冰峰的晶莹、冰河的辽阔和整个冰雪天地的浩茫;靠近冰山,发现其图案的难以名状;进入冰塔林,特别是身处冰窟,细看千姿百态的冰体和冰山的裂纹、褶皱,有着“静穆的晶莹和洁白”,有如“琼瑶仙境”,在阳光下“熠熠烁烁,光彩夺目”。作者笔下的景物各有特点,共同营造出一种雄伟、圣洁、瑰奇的境界,突出表现了各拉丹冬地区的原始风景给人带来的精神震撼和心灵触动,令读者心驰神往。

“阳光使这位身披白色……富有雕塑感。”一句运用什么修辞?这句话有何作用?

【答案】此句运用比喻和拟人的修辞手法,生动形象地写出了各拉丹冬雪山棱角多、层次分明,富有雕塑感的特点。

第②段运用了拟人和比喻的修辞,有什么表达效果?

【答案】准确生动地刻画出了各拉丹冬严寒气候停留的时间之久。增强了各拉丹冬的神秘感。为下文描写作者爬各拉丹冬山的艰难埋下伏笔。

作者把走路,比作劈雳舞的太空步,有什么作用?

【答案】本题运用比喻效果分析法。运用比喻的修辞手法,用幽默风趣的笔调把活动时缓慢的动作比作霹雳舞的“太空步”,生动形象地表现了高原反应带给作者的痛苦。

重点分析

找出文中体现作者情感的句子

这里运用了拟人的修辞手法。“造物主”指自然界,“卖弄”本来是一个贬义词,“有意显示,炫耀”的意思,这里是贬义褒用,表达了作者对冰塔林这一长江奇观之一的赞美,同时也讴歌了大自然神奇的创造力。

这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

这里运用了夸张的修辞。生动形象地写出了风的持续不断,突出了这里气候寒冷的特点。

风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息……

这里运用了拟人的修辞手法。写出了冰塔林的悠久历史,这里歌咏的是大自然的力量,是它们将冰窟装饰成了琼瑶仙境,静穆的晶莹和洁白,流露出对祖国壮丽河山的喜爱之情。

永恒的阳光和风的刻刀,千万年来漫不经心地切割着,雕凿着,缓慢而从不懈怠。

联系上下文,品味下列句子,思考并回答括号里的问题。想一想,这些句子在表达方面有什么共同的特点?

这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。(这里的“眩晕”和“卖弄”是什么意思?传达了作者怎样的感受?)

“眩晕”原指一种症状,感觉到自己或周围的东西旋转,这里指“浩浩苍苍”的美景令人目不暇接。

“卖弄”原指有意显示、炫耀,含贬义,这里指大自然的无穷创造力在各拉丹冬展现得淋漓尽致。

这两个词表现了作者面对冰峰、冰河、冰谷等景色感受到的震撼,以及基于人与自然的对比而产生的对自然的敬畏。

风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地

球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。

(删去划线部分,全句的表达效果会有怎样的变化?)

删去加点部分后,全句就只是对眼前景物的实实在在描写,缺少了对大自然漫长历史和永恒运动的想象。没有了想象之美,景物也就缺少了神韵。

端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。(作者是怎样描写冰山的裂纹和皱褶的?这样写有什么好处?)

作者没有详细描写冰山裂纹和皱褶的形状,把冰山的皱褶想象成树的年轮。这样的写法能让读者联想到眼前景物“背后的故事”———大自然漫长、反复的变化,并由此认识到:这冰山、冰川其实是大自然历史的一部分。

虚实结合

1.首先,明确什么是虚实结合。虚实结合就是把抽象的述说与具体的描写结合起来,或者是把眼前现实生活的描写与回忆、想象结合起来。

2.其次,分析语段哪是实写,写得什么;哪是虚写,写得什么。

3.然后,分析虚实结合的表达效果。

文章主要讲述作者的一次雪域高原之游,描写了各拉丹冬美丽壮观的景色和作者攀登的经历,赞美了大自然神奇的伟力,表现了作者勇于攀登的决心,不畏艰难的态度,抒发了热爱雪域风光、热爱大自然的情感,并启示我们,做任何事情只要不放弃,不半途而废,勇往直前,就能达到自己想要的目标。

主旨探究

1.分类绘景有条有理。

作者在描写冰塔林奇观时,对冰塔林奇美的景色按照站在砾石堆上、站在冰山上、置身冰窟里的顺序分门别类地刻画了冰塔林的三处最具特点的美景,使冰塔林奇观描述起来显得有条有理、有立体感。

2.画面展示形象逼真。

作者为了向读者展示各拉丹冬的胜景,对冰塔林的美景进行了集中重点的描绘。在描绘冰塔林每一处奇观时,都是用形象化的语言生动逼真地描绘景物的形态,展示出一幅幅画面,给人身临其境的感受。

3.长句与短句的交叉运用。

如课文第?段写冰体改变形态时这样写道:“挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。”这些短句简洁、明快、有

力,配之以前后文的长句,形成了错落有致,富有变化的语言效

果,读起来朗朗上口。

4.善用比喻、拟人等修辞手法。

文中多处运用比喻、拟人的修辞手法,将各拉丹东的各色美景形象地展现在读者眼前,如“阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端”“是琼瑶仙境,静穆的晶莹和洁白”等句让读者对其形象更加神往。

总述各拉丹冬景物阴阳分明→总

强调各拉丹冬是长江的源头→总

写各拉丹冬的神秘、神奇

写冰塔林的多样景色

赞叹美景

在长江源头各拉丹东

分

课堂小结

请仿照画浪纹线的例句,在横线上补写句子。要求符合语境,内容相近,句式相同。

我敬畏自然中浩瀚的事物,也敬畏自然中渺小的事物。我敬畏长江之气势如虹,敬畏珠峰之直插云天, 。我敬畏霜雪中的松柏,坚毅挺拔;敬畏风雨中的小草,柔韧顽强;

,

。“一花一世界,一叶一菩提”,自然界中的一切都值得我们敬畏。

示例一:敬畏黄河之波涛汹涌

敬畏荒漠中的胡杨

坚韧刚强

示例二:敬畏五岳之壮观神奇

敬畏雷电中的海燕

自信乐观

拓展延伸

课堂总结

同学们,本节课你收获了什么?

课后作业

1.朗读课文,加深理解

2.

同步检测题

各拉丹冬雪山位于中国青海格尔木市与西藏安多县交汇处,为唐古拉山脉主峰,海拔6621米。

新课导入

长江源头格拉丹东海拔五千四百米的冰雪世界

《在长江源头各拉丹东》

at

the

source

of

the

yangtze

river

is

dandong

人教版八年级语文

下册

目标导航

1.理清文章思路,感知课文内容。

2.品味课文重点语句的表达效果,领会作者议论抒情表达的情感。

3.理解作者对壮美山河的赞美,增强热爱祖国壮丽山河的情感。

目标导学一

预习检测

夯实基础

马丽华,汉族,1953年4月28日出生于中国山东济南市,1976年毕业于山东临沂师专中文系,1990年毕业于北京大学中文系作家班。一级作家、编审,现任中国藏学出版社总编辑。其于1976年进藏、在西藏工作和生活了27年,曾经写过10多本关于西藏人文地理的纪实作品,代表作有《走进西藏》等,被誉为“西藏的歌者和行者”。

走近作者

本文选自《藏北游历》(中国藏学出版社2007年版)。有删改。蓝天白云,雪山草地,冰川大河,是西藏特有的自然景观。马丽华在西藏工作近三十年,足迹踏遍大半个西藏,写下了许多介绍西藏的文章。1987年3月上旬,作者跟随电影摄制组走进各拉丹冬,领略到壮美的雪山和奇异的冰塔林的景色,写下此文。

背景资料

各拉丹冬雪山位于中国青海格尔木市与西藏安多县交汇处,为唐古拉山脉主峰,海拔6621米。各拉丹冬,藏语意思为“高高尖尖的山峰”,为长江源头,神秘的雪域高原,令人向往。

背景资料

知识链接

各拉丹冬突耸于青海省西南部青藏边境,由一大片南北长达50余公里,东西宽约30公里,攒聚约50余条巨龙般的山岳冰川群所组成,位于东经9l°,北纬33.5°,海拔6

621米。各拉丹冬雪山是长江的发源地,也是我国最具特色的冰川雪山之一。同时,各拉丹冬雪山冰川的伸缩变化,非常明显地揭示了当地乃至青藏高原和全球气候的变迁。

1.有关“各拉丹冬(一)”

海拔6000米以上的山峰还有40余座,冰川覆盖面积790.4平方公里,有冰川130条。雪线高度北坡5570米,南坡侧各有一条弧形冰川,南支姜根迪如冰川,长12.8公里,宽1.6公里,尾部有5公里长的冰塔林,是长江正源沱沱河的发源地;北支冰川长10.1公里,宽1.3公里,尾部有2公里长的冰塔林,冰桥、冰草、冰针、冰蘑菇、冰湖、冰钟乳等构成千姿百态的冰塔林世界。

有野牛、野驴、藏羊羚、雪鸡等珍禽异兽和水晶石,周围为优良的天然草场。是探险旅游、登山、猎奇、科学考察的理想之地。

2.关于“各拉丹冬(二)”

知识链接

知识链接

目标导学二

初读课文

整体感知

请同学们听读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章自然的风格。

1.划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。

2.认为用得好的词语用方框。

3.关键语句(或写得好的语句)用波浪线。

4.有疑问的地方,用问号标注。

圈点要求

重点突破

从文中看,各拉丹冬给作者的第一印象是怎样的?

有阴阳二坡,西北阴坡尽是冰雪,景色单调;东南阳坡变化多端,富有雕塑感。

这里的气候有什么样的特点?

严寒时间较长,天气阴晴变化快。

在草坝子上“我们”的感受是怎样的?

喝上了长江源头的水很是兴奋;但高原反应厉害:力大如牛的安托师傅干起活儿来也不免气喘吁吁;手背生起冻疮,肩背脖颈疼痛得不敢活动,连夜高烧,不思饮食……活动时只能以极轻极慢动作进行。

文章分为四个部分

第一部分(1—2):写在大山脚下仰望各拉丹冬雪峰的尊荣.

第二部分(3--4):写向各拉丹冬雪峰进发的艰难情景。

第三部分(5--13):写近观冰塔林看到的壮观景象。

第四部分(5--13):写在砾石滩上看雪峰时的新发现。

文章结构

完成课文结构梳理图。

晶莹连绵

的冰峰

平坦辽阔的冰河

在长江源头

的冰山

各拉丹东

、壮美的景色

时而变幻的

姿态各异

冰川

冰塔林

目标导学三

精读课文

探究细节

1.作者提到风行一时的“长江考察热”

的目的是什么?

赞美了探索长江源头的探险者;

侧面表现各拉丹东自然环境的险恶;

暗示了下文作者和摄影组将遭遇到严峻的考验。

2.第①段的结尾句,有什么必要?

【答案】交代长江考察热及有探险者牺牲在这项事业里,说明“认识长江”是一项既危险又伟大的事业。这次“我”随摄制组接近各拉丹东也是一件危险而又伟大的事情,为下文描写各拉丹东作铺垫,引起读者的关注。

3.我在各拉丹冬都有哪些“倒霉”的事情发生?

①手背生起了冻疮,肩背脖颈疼痛得不敢活动;

②连夜高烧,不思饮食;

③摔倒在冰河上,致使尾椎骨折断,第八节腰椎错位;

④出现头痛,恶心,双脚绵软,呼吸困难等高原缺氧反应。

4.第4段中,作者说“各拉丹冬值得你历尽艰辛去走上一遭”。联系全文思考,作者这样说的原因是什么?

这里有壮美的雪域景观,这里是长江的源头,孕育了众多的中华儿女,値得我们去历尽艰辛走上一遭。

5.阅读文章第五段,说说作者在这里写冰谷中人们的活动,有什么用意。

写冰谷中人们的活动,是为了将人在自然奇景面前的渺小与高大险峻的各拉丹冬形成鲜明的对比,从而更加突显出各拉丹冬的特点,表达作者对各拉丹冬的敬畏之情。

【明

确】

远处全景:晶莹连绵的冰峰;平坦辽阔的冰河;远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅。

近景(沿冰河接近冰山):冰山像屏风,精雕细刻着各种图案;冰塔林由许多冰的庄园,冰的院落组成。

感受:天地间浩浩苍苍;这一派奇美令人眩晕。

6.品读5-6自然段:从文中找出描写各拉丹冬雪山景物的语句。作者是按照怎样的顺序来描绘的?从中感受到雪山怎样的特点?

角

度

特

点

触

觉

听

觉:写风

视

觉:冰体

感

受:

温

暖

声音大(呼啸);不停息(川流不息);威力大(扫荡)

漂亮千姿百态(挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩);熠熠烁烁,光彩夺目

是琼瑶仙境;这波纹是否就是年轮?

7.品读第10-11自然段:思考作者是从什么角度描写哪些景物,抓住了景物什么特点?从中感受到了雪山怎样的特点。

8.品读第12-14自然段:这几段描写的重点是什么,作者从中感悟到了雪山怎样的特点。

明确:描写了风声和坚冰之下的流水

。

感悟:一刻不停,开始演绎长江的故事。

9.文章第14段的末句有什么深刻含义?

这句话深化了文章的主题,表达了对大自然神奇伟力的深情礼赞:正是大自然的伟力才造就了雄壮苍莽的各拉丹冬,孕育了一泻千里的长江。

10.“眼看着兴致极高的伙伴们,大口喘着气,扛着摄影器材,翻过一面冰墙,不见了。”从对伙伴们的描写中可以看出“我”怎样的心情?

【答案】本题运用对比作用分析法。“我”正遭受着缺氧反应与新伤的剧痛,无法行动,而伙伴们却兴致高昂继续工作,在强烈的对比中表现了“我”郁闷的心情及对伙伴们的羡慕之情。

11.第?段中“端详着冰山上纵横的裂纹……这波纹是否就是年轮。”此处的想象有什么作用?

【答案】由冰川的裂纹和皱褶想象到漫长时光里冰川的前进和后退,并通过对“是否就是年轮”的疑问,表现了作者对大自然鬼斧神工的神力的赞美。

12.格拉丹东的冰塔林的特点有哪些?

①冰峰晶莹连绵,冰河平坦辽阔,天地间浩浩苍苍,冰塔林的奇美令人眩晕。

②冰山上精雕细刻着各种图案,独具一格,自成天地。

③冰塔林是琼瑶仙境,晶莹洁白,庄严静穆。④冰塔林非常漂亮,光彩夺目,裂纹纵横。

13.文章记述自己游历各拉丹冬的经历,为什么时时插入自己的感受?

文章不但描写了在各拉丹冬见到的奇特壮美的景色,还写了自己的感受,这样丰富了文章的内容,使读者有身临其境之感,容易产生情感上的共鸣。

14.怎样理解文章最后一段?

文章最后一段写坚冰之下的流水,议论抒情。各拉丹冬这片雪域高原辽阔寒冷,但是在坚硬的冰面下却有汩汩的流水,这水从这里流出,源源不断,汇聚成了长江,给这人迹罕至的地方带来了生命的活力,表达了作者对自然神奇伟力的赞美。

目标导学四

分析手法

品味情感

本文采用了怎样的写景思路?请简要分析。

全文以时空为顺序,以作者跟随摄制组探险的两天行踪为线索,抒写了自己在不同地点的见闻感受。从整体来看,本文采用的是移步换景的写法,开头处的两句话浓缩了作者的行踪,也点出了文章的详略,即从安营在各拉丹冬雪山脚下(较详),到驶过冰河(较略),最后进入冰塔林(最详)。随着立足点和观察视角的变化,作者笔下的景物也在不断变化着,呈现出不同的特点:在营地远眺各拉丹冬雪山,看到它的高峻、雄壮、变幻莫测;在砾石堆上四顾,看到冰峰的晶莹、冰河的辽阔和整个冰雪天地的浩茫;靠近冰山,发现其图案的难以名状;进入冰塔林,特别是身处冰窟,细看千姿百态的冰体和冰山的裂纹、褶皱,有着“静穆的晶莹和洁白”,有如“琼瑶仙境”,在阳光下“熠熠烁烁,光彩夺目”。作者笔下的景物各有特点,共同营造出一种雄伟、圣洁、瑰奇的境界,突出表现了各拉丹冬地区的原始风景给人带来的精神震撼和心灵触动,令读者心驰神往。

“阳光使这位身披白色……富有雕塑感。”一句运用什么修辞?这句话有何作用?

【答案】此句运用比喻和拟人的修辞手法,生动形象地写出了各拉丹冬雪山棱角多、层次分明,富有雕塑感的特点。

第②段运用了拟人和比喻的修辞,有什么表达效果?

【答案】准确生动地刻画出了各拉丹冬严寒气候停留的时间之久。增强了各拉丹冬的神秘感。为下文描写作者爬各拉丹冬山的艰难埋下伏笔。

作者把走路,比作劈雳舞的太空步,有什么作用?

【答案】本题运用比喻效果分析法。运用比喻的修辞手法,用幽默风趣的笔调把活动时缓慢的动作比作霹雳舞的“太空步”,生动形象地表现了高原反应带给作者的痛苦。

重点分析

找出文中体现作者情感的句子

这里运用了拟人的修辞手法。“造物主”指自然界,“卖弄”本来是一个贬义词,“有意显示,炫耀”的意思,这里是贬义褒用,表达了作者对冰塔林这一长江奇观之一的赞美,同时也讴歌了大自然神奇的创造力。

这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

这里运用了夸张的修辞。生动形象地写出了风的持续不断,突出了这里气候寒冷的特点。

风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息……

这里运用了拟人的修辞手法。写出了冰塔林的悠久历史,这里歌咏的是大自然的力量,是它们将冰窟装饰成了琼瑶仙境,静穆的晶莹和洁白,流露出对祖国壮丽河山的喜爱之情。

永恒的阳光和风的刻刀,千万年来漫不经心地切割着,雕凿着,缓慢而从不懈怠。

联系上下文,品味下列句子,思考并回答括号里的问题。想一想,这些句子在表达方面有什么共同的特点?

这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。(这里的“眩晕”和“卖弄”是什么意思?传达了作者怎样的感受?)

“眩晕”原指一种症状,感觉到自己或周围的东西旋转,这里指“浩浩苍苍”的美景令人目不暇接。

“卖弄”原指有意显示、炫耀,含贬义,这里指大自然的无穷创造力在各拉丹冬展现得淋漓尽致。

这两个词表现了作者面对冰峰、冰河、冰谷等景色感受到的震撼,以及基于人与自然的对比而产生的对自然的敬畏。

风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地

球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。

(删去划线部分,全句的表达效果会有怎样的变化?)

删去加点部分后,全句就只是对眼前景物的实实在在描写,缺少了对大自然漫长历史和永恒运动的想象。没有了想象之美,景物也就缺少了神韵。

端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。(作者是怎样描写冰山的裂纹和皱褶的?这样写有什么好处?)

作者没有详细描写冰山裂纹和皱褶的形状,把冰山的皱褶想象成树的年轮。这样的写法能让读者联想到眼前景物“背后的故事”———大自然漫长、反复的变化,并由此认识到:这冰山、冰川其实是大自然历史的一部分。

虚实结合

1.首先,明确什么是虚实结合。虚实结合就是把抽象的述说与具体的描写结合起来,或者是把眼前现实生活的描写与回忆、想象结合起来。

2.其次,分析语段哪是实写,写得什么;哪是虚写,写得什么。

3.然后,分析虚实结合的表达效果。

文章主要讲述作者的一次雪域高原之游,描写了各拉丹冬美丽壮观的景色和作者攀登的经历,赞美了大自然神奇的伟力,表现了作者勇于攀登的决心,不畏艰难的态度,抒发了热爱雪域风光、热爱大自然的情感,并启示我们,做任何事情只要不放弃,不半途而废,勇往直前,就能达到自己想要的目标。

主旨探究

1.分类绘景有条有理。

作者在描写冰塔林奇观时,对冰塔林奇美的景色按照站在砾石堆上、站在冰山上、置身冰窟里的顺序分门别类地刻画了冰塔林的三处最具特点的美景,使冰塔林奇观描述起来显得有条有理、有立体感。

2.画面展示形象逼真。

作者为了向读者展示各拉丹冬的胜景,对冰塔林的美景进行了集中重点的描绘。在描绘冰塔林每一处奇观时,都是用形象化的语言生动逼真地描绘景物的形态,展示出一幅幅画面,给人身临其境的感受。

3.长句与短句的交叉运用。

如课文第?段写冰体改变形态时这样写道:“挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。”这些短句简洁、明快、有

力,配之以前后文的长句,形成了错落有致,富有变化的语言效

果,读起来朗朗上口。

4.善用比喻、拟人等修辞手法。

文中多处运用比喻、拟人的修辞手法,将各拉丹东的各色美景形象地展现在读者眼前,如“阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端”“是琼瑶仙境,静穆的晶莹和洁白”等句让读者对其形象更加神往。

总述各拉丹冬景物阴阳分明→总

强调各拉丹冬是长江的源头→总

写各拉丹冬的神秘、神奇

写冰塔林的多样景色

赞叹美景

在长江源头各拉丹东

分

课堂小结

请仿照画浪纹线的例句,在横线上补写句子。要求符合语境,内容相近,句式相同。

我敬畏自然中浩瀚的事物,也敬畏自然中渺小的事物。我敬畏长江之气势如虹,敬畏珠峰之直插云天, 。我敬畏霜雪中的松柏,坚毅挺拔;敬畏风雨中的小草,柔韧顽强;

,

。“一花一世界,一叶一菩提”,自然界中的一切都值得我们敬畏。

示例一:敬畏黄河之波涛汹涌

敬畏荒漠中的胡杨

坚韧刚强

示例二:敬畏五岳之壮观神奇

敬畏雷电中的海燕

自信乐观

拓展延伸

课堂总结

同学们,本节课你收获了什么?

课后作业

1.朗读课文,加深理解

2.

同步检测题

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读