诗四首

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

诗 四 首

归 园 田 居(其三)

使 至 塞 上

渡 荆 门 送 别

登岳阳楼

归园田居

陶渊明

陶渊明:

我国第一位田园诗人

名潜,字元亮

自称“五柳先生”

世称“靖节先生”

三仕三隐

“不为五斗米折腰”

代表作品散文《桃花源记》《五柳先生传》诗歌《归园田居》《饮酒》最为出名。

不为五斗米折腰

公元405年,陶渊明担任彭泽县令时,郡督邮来县巡察,县吏告诉他,应该穿戴得整整齐齐地去恭迎郡督邮。陶渊明叹息说:“我岂能为五斗米折腰向乡里小儿!”即日授印去职 。离开官场回到家园,从事耕读,这首诗描写的就是农家生活。

归园田居一共有五首,写作于隐居后第二年,这是第三首。

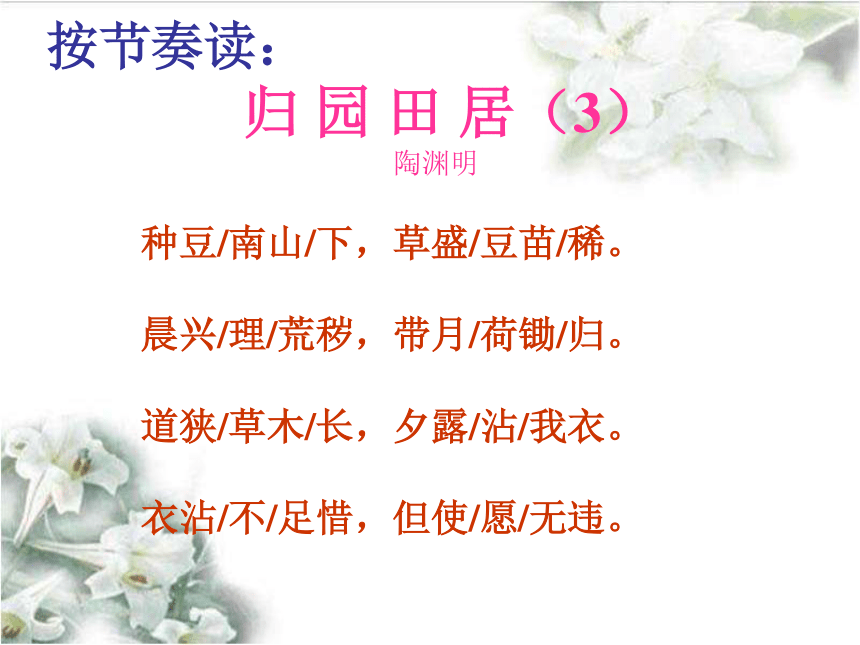

归 园 田 居(3)

陶渊明

种豆/南山/下,草盛/豆苗/稀。

晨兴/理/荒秽,带月/荷锄/归。

道狭/草木/长,夕露/沾/我衣。

衣沾/不/足惜,但使/愿/无违。

按节奏读:

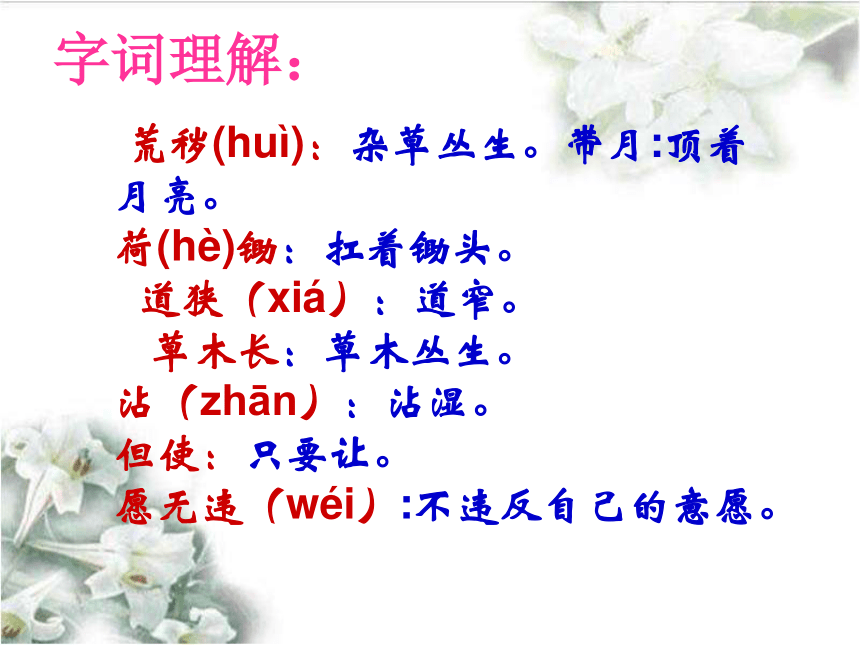

荒秽(huì):杂草丛生。带月:顶着

月亮。

荷(hè)锄:扛着锄头。

道狭(xiá):道窄。

草木长:草木丛生。

沾(zhān):沾湿。

但使:只要让。

愿无违(wéi):不违反自己的意愿。

字词理解:

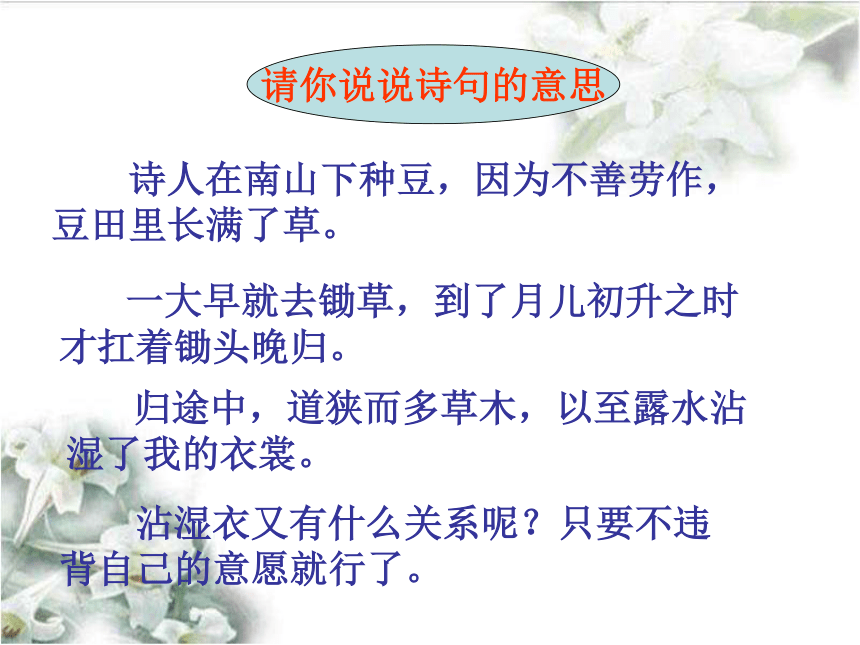

诗人在南山下种豆,因为不善劳作,豆田里长满了草。

一大早就去锄草,到了月儿初升之时才扛着锄头晚归。

归途中,道狭而多草木,以至露水沾湿了我的衣裳。

沾湿衣又有什么关系呢?只要不违背自己的意愿就行了。

请你说说诗句的意思

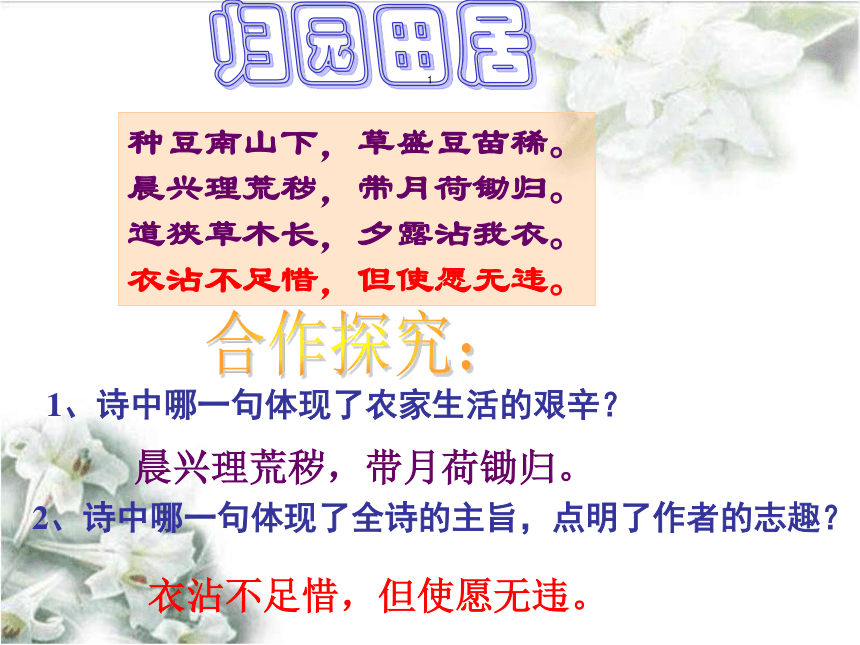

种豆南山下,草盛豆苗稀。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。

衣沾不足惜,但使愿无违。

1

1、诗中哪一句体现了农家生活的艰辛?

2、诗中哪一句体现了全诗的主旨,点明了作者的志趣?

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

衣沾不足惜,但使愿无违。

这首诗表现了田园劳作之乐,从中流露了诗

人对田园生活的热爱和归隐农村的自豪之情。

这里的“愿”具体指要按照自己的意愿生活,

不想在那污浊的现实世界中失去自我,即使做

一个农夫也比在官场“为五斗米折腰”强。

3、诗人体现在诗中的感情是怎样的?

为什么这样说?

4、探究:诗的末句“但使愿无违”的“愿”

具体指什么?

1

表现了诗人愉快 恬淡的心情

和对归隐生活的满足。

用语平淡自然,朴素如口语,

不见丝毫修饰,但平常中富

于情趣,夜色柔和优美,意

境醇美。

反映的深刻思想

不愿同流合污,为了能保持

完整人格和高尚情操而,而

甘受田间生活的艰辛。

表现感情

特点:

归园田居(其一)

少无适俗韵,性本爱丘山。误落尘网中,一去三十年。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。开荒南野际,守拙归园田。

方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树巅。

户庭无尘杂,虚室有余闲。久在樊笼里,复得返自然。

饮 酒(其五)

结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔,心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

作者:王维

开元二十五年(737)河西节度副大使崔希逸战胜吐蕃,唐玄宗命王维以监察御史的身份出塞宣慰,察访军情。这实际是将王维排挤出朝廷。这首诗作于赴边途中。

王维(701—761),字摩诘,唐朝著名诗人。曾任尚书右丞等官职,世称王右丞。王维是个多才多艺并有较高艺术修养的作家,他能诗能画,精通音乐。他的诗歌呈现丰富多彩的艺术特色,尤其是创作的山水田园诗对后世影响深远。唐代宗称王维是“天宝中诗名冠代”人物。宋朝苏轼曾称赞说:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”

他的诗写得好,看他的诗,就像看画;他的画也画得好,欣赏他的画,就像读诗。所以称赞他的诗画是“诗中有画,画中有诗”。

走近作者:

使至塞上—王维

单车欲问边,

属国过居延。

征蓬出汉塞,

归雁入胡天。

大漠孤烟直,

长河落日圆。

萧关逢候骑,

都护在燕然。

诵读诗歌,感受诗意。

理解诗句:

单 车 欲 问 边

属 国 过 居 延

我奉命慰问战士轻车奔赴遥远的边关

以典属国的身份长途跋涉路过居延

交代出使的目的以及经过的地点

“单车欲问边”,轻车前往,向哪里去呢

“属国过居延”,居延在今甘肃张掖县西北,远在西北边塞。(写使者进入边塞)

首联

征 蓬 出 汉 塞

归 雁 入 胡 天

有如蓬草随风万里飘出汉家的要塞

又似回归的大雁飞入北国的蓝天

万里征程

艰苦遥远

颔联

“征蓬出汉塞,归雁人胡天”,诗人以“蓬”、“雁”自比,说自己像随风而去的蓬草一样出临“汉塞”,像振翮北飞的“归雁”一样进入“胡天”。古诗中多用飞蓬比喻漂流在外的游子,这里却是比喻一个负有朝廷使命的大臣,正是暗写诗人内心的激愤和抑郁。与首句的“单车”相呼应。万里行程只用了十个字轻轻带过。

(以“蓬” “雁”自比暗写内心郁愤)

大 漠 孤 烟 直

长 河 落 日 圆

浩瀚的沙漠上一股狼烟升起又高又直

滔滔的黄河边远望一轮落日大而浑圆

抓住沙漠中的典型景物进行刻画,写进入边塞后所看到的塞外奇特壮丽的风光.画面开阔,意境雄浑.一个“圆”字,一个“直”字,不仅准确地描绘沙漠的景象,而且表现了作者的深切感受,叙事写景入画中,幽微难言内心情.

(描绘沙漠中的典型景物“孤烟” “落日”侧面烘托守边将士艰苦的生活环境)

颈联

“大漠孤烟直,长河落日圆”赏析

这两句诗充分体现了诗中有画的特色,非常讲究景物的画面感。首先,它有画一样的构图,从天边的落日到空中的烽烟到地下的河流,从近处的烽烟到远处的夕阳到绵延无边的大漠,画面上的景物虽不多,但是空间阔大,层次很丰富。其次,它有画一样讲究的线条,一望无际的大漠上,纵的是烟,横的是河,圆的是落日,寥寥几笔,就用简约的线条勾勒出景物的基本形态,概括性极强,仿佛抽象派的作品。第三,这两句在色彩上也很丰富,广阔无垠的大漠黄沙漫漫,黄昏橘红色的夕阳收敛了光辉,静静地居于天际,辉映着波澜不惊的闪着白光的河水,沙漠上升起一缕白色的烽烟,直上高空,雄浑寥廓的边塞风光如在目前。

萧 关 逢 侯 骑

都 护 在 燕 然

在萧关巧遇巡逻侦察的骑兵

告知我都护仍在遥远的燕然前线

尾联

写诗人到达边塞所见情景

主题:

描绘了塞外奇特壮丽的风光,表现了诗人对不畏艰苦、以身许国的守边将士的爱国精神的赞美。

渡 荆 门 送 别

李白

渡远/荆门/外,来从/楚国/游。

山随/平野/尽,江入/大荒/流。

月下/飞/天镜,云生/结/海楼。

仍怜/故乡/水,万里/送/行舟。

李白(701-762),字太白,号青莲居士。李白的诗歌现存九百九十多首,豪迈奔放,别具一格。像著名的组诗《古风》,批判朝政弊端,感慨有志之士不能展抱负;乐府《行路难》,《梁甫吟》,《将进酒》等,是抒发怀才不遇的悲愤;《秋登宣城谢朓北楼》、《望庐山瀑布》、《梦游天姥吟留别》等诗篇,以充满想象的神奇之笔描绘祖国的壮丽山河。尽管李白有的诗歌也隐含着人生如梦、纵酒狂欢的颓丧情绪,但不满于社会和政治的黑暗,追求心身自由和解放的昂扬向上的精神是他诗篇的主旋律。 李白是中国文学史上最伟大的诗人之一,与杜甫并称“李杜”,对后代的诗歌创作产生过深远的影响 。

走近作者:

首联

渡远荆门外,来从楚国游

渡远:远渡。 楚国:楚地。 平野:平原。

大荒:广阔无际的原野。

诗歌从乘舟远游写起,第一、二句点题:诗人远离四川,乘船沿江游览楚地。(叙送别缘起)

远道而来渡过荆门之外,来到楚地游览。

颔联

山随平野尽,江入大荒流。

平野:平原。

大荒:广阔无际的原野。(绘山势,流水,原野)

颈联 (写水中映月画于天边云霞图)

月下飞天镜,云生结海楼。

山随着低平的原野地出现逐渐消失。江水在一望无际的原野中奔流。

月亮在水中的倒影好像天上飞下来的一面天镜,云彩升起,变幻无穷,结成了海市蜃楼。

尾联

仍怜故乡水,万里送行舟

(抒深沉思乡之情)

结尾二句,诗人发出由衷的心声:我还是怜爱故乡的水,流过万里送我行舟远行。 诗人抒发了爱祖国、爱自然、爱故乡的深挚的感情。诗中写的长江之水,是来自故乡的水,它在蜀楚交界的荆门山送别诗人,把李白送入了更加广阔的天地之中。在这一描写中,表现了初离蜀地的诗人对家乡的深深依恋。

1、找出诗中的写景句,说说它们的妙处。

2、诗中流露了诗人什么样的思想情感?

通过写出游途中的景观,流露诗人欣喜、

激动的感情,并以此引出他远别故乡的思乡

之情。

由游动的视觉来写景物的变化,景观壮阔,

远近景结合;给人空间感和流动感。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

【诗文赏析】 诗人远渡荆门,眼望一派壮丽的大好河山,心生豪放。抒发了自己的胸怀与进取精神,生气勃勃,意气风发。诗的前三联描写的是渡过荆门山时诗人所看到的奇妙美景。最后一联写的是诗人在欣赏荆门一带的风光时,对那流经故乡的滔滔江水,所产生的思乡之情。诗人没有直接说自己思念故乡,而说故乡之水恋恋不舍地一路送我远行,从对面写来,愈发显出自己对故乡的思念。 全诗想像瑰丽,意境高远,充满了生活的光彩。

渡荆门送别

【唐】 李白

作者简介

李白 (701—762年),字太白,号青莲居士,唐代伟大的浪漫主义诗人,被世人尊称“诗仙”。

拓展:

欧阳修——六一居士

白居易——香山居士

……

渡荆门送别

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

重点字词

荆门:荆门山,在现在湖北宜都西北长江南岸,与北岸虎牙山对峙,形势险要。

楚国:古楚国之地,泛指今湖北、湖南一带。

平野:平坦广阔的原野

大荒:广阔无际的原野。

海楼:海市蜃楼。

怜:爱。一本作“连”。

远:远自。

江:长江.

下:移下。

仍:频频

译文

自荆门之外的西蜀沿江东下,我来到了楚地去游玩。

崇山随着荒野出现渐渐逝尽,长江进入了莽原也缓缓而流。

月影倒映江中像是飞来天镜,云层缔构城郭幻出海市蜃楼。

我依然怜爱这来自故乡之水,行程万里继续漂送我的行舟。

渡荆门 送别诗 送?

首联 交代行程(此次远渡地点目的) 未提及所送者

颔联 喜悦开朗(气势磅礴万里长江图 远景) 写景未提人

颈联 新奇景色 (想象奇特 描写近景) 写景抒发新喜感受 抒发的是自己的感受

尾联 思念故乡 (诗人不说自己思念家乡而说故乡之水恋恋不舍送其远行 水送人,人思乡) 诗人送的是自己而不是他人

?

送别

李白

山随平野尽,江入大荒流。中的随字用的好在哪里?

“随”字将群山与原野的位置逐渐变换、推移,真切的表现出来,写活了,给人以空间感和流动感。

赏析

月下飞天镜,云生结海楼。

明月映入江水,如同飞下的天镜;云彩英气,变幻无穷,结成海市蜃楼般的奇景。变现了诗人奇特的想象,和新喜之情。

总结

这首五言律诗是李白的出蜀之作,意境高远,风格雄健,形象奇伟,想象瑰丽。通过对长江两岸秀丽景色的描绘,反映了诗人开阔的胸怀和奋发进取的精神,表达了诗人对故乡的思念之情。

课后作业

1.熟练背诵并默写全诗。

2.朗读杜甫《旅夜书怀》,找出“山随平野尽,江入大荒流”有异曲同工之妙的句子,并简要赏析。

3.预习下一课。

登岳阳楼

杜甫

江南三大名楼

黄鹤楼

滕王阁

岳阳楼

黄鹤楼在历史上就是文人墨客汇聚的场所,并留下很多不朽名篇。唐代诗人崔颢的七律《黄鹤楼》“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。日暮相关何处是?烟波江上使人愁。”将黄鹤楼的地理、环境、传说和楼的雄姿,诉说得淋漓尽致,以至于唐代大诗人李白到此之后,想写诗赞颂黄鹤楼,因看到了崔颢的佳作,不得不发出“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”的感叹。历代登楼赋诗者很多,仅唐代就有崔颢、李白、王维、孟浩然、顾况、韩愈、刘禹锡、白居易、杜牧等等。像李白所写的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》:“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流”。全诗气势磅礴,情景交融,古往今来一直被人们所称道。

今天我们看到的黄鹤楼,是1984年武汉市人民政府在她最后一次被烧毁(清光绪十年黄鹤楼因附近民房失火殃及而被毁掉)的一百周年之际重新修建的。她是一座钢筋混凝土仿木结构的建筑,高51米,仅次于滕王阁,明面上看为5层,实际上还有五个夹层,共为十层。因修建武汉长江大桥而从原来的黄鹄矶移到了蛇山的高观山上。黄鹤楼是现代武汉市的标志和象征。

今天我们看到的黄鹤楼,是1984年武汉市人民政府在她最后一次被烧毁(清光绪十年黄鹤楼因附近民房失火殃及而被毁掉)的一百周年之际重新修建的。她是一座钢筋混凝土仿木结构的建筑,高51米,仅次于滕王阁,明面上看为5层,实际上还有五个夹层,共为十层。因修建武汉长江大桥而从原来的黄鹄矶移到了蛇山的高观山上。黄鹤楼是现代武汉市的标志和象征。

诗 四 首

归 园 田 居(其三)

使 至 塞 上

渡 荆 门 送 别

登岳阳楼

归园田居

陶渊明

陶渊明:

我国第一位田园诗人

名潜,字元亮

自称“五柳先生”

世称“靖节先生”

三仕三隐

“不为五斗米折腰”

代表作品散文《桃花源记》《五柳先生传》诗歌《归园田居》《饮酒》最为出名。

不为五斗米折腰

公元405年,陶渊明担任彭泽县令时,郡督邮来县巡察,县吏告诉他,应该穿戴得整整齐齐地去恭迎郡督邮。陶渊明叹息说:“我岂能为五斗米折腰向乡里小儿!”即日授印去职 。离开官场回到家园,从事耕读,这首诗描写的就是农家生活。

归园田居一共有五首,写作于隐居后第二年,这是第三首。

归 园 田 居(3)

陶渊明

种豆/南山/下,草盛/豆苗/稀。

晨兴/理/荒秽,带月/荷锄/归。

道狭/草木/长,夕露/沾/我衣。

衣沾/不/足惜,但使/愿/无违。

按节奏读:

荒秽(huì):杂草丛生。带月:顶着

月亮。

荷(hè)锄:扛着锄头。

道狭(xiá):道窄。

草木长:草木丛生。

沾(zhān):沾湿。

但使:只要让。

愿无违(wéi):不违反自己的意愿。

字词理解:

诗人在南山下种豆,因为不善劳作,豆田里长满了草。

一大早就去锄草,到了月儿初升之时才扛着锄头晚归。

归途中,道狭而多草木,以至露水沾湿了我的衣裳。

沾湿衣又有什么关系呢?只要不违背自己的意愿就行了。

请你说说诗句的意思

种豆南山下,草盛豆苗稀。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。

衣沾不足惜,但使愿无违。

1

1、诗中哪一句体现了农家生活的艰辛?

2、诗中哪一句体现了全诗的主旨,点明了作者的志趣?

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

衣沾不足惜,但使愿无违。

这首诗表现了田园劳作之乐,从中流露了诗

人对田园生活的热爱和归隐农村的自豪之情。

这里的“愿”具体指要按照自己的意愿生活,

不想在那污浊的现实世界中失去自我,即使做

一个农夫也比在官场“为五斗米折腰”强。

3、诗人体现在诗中的感情是怎样的?

为什么这样说?

4、探究:诗的末句“但使愿无违”的“愿”

具体指什么?

1

表现了诗人愉快 恬淡的心情

和对归隐生活的满足。

用语平淡自然,朴素如口语,

不见丝毫修饰,但平常中富

于情趣,夜色柔和优美,意

境醇美。

反映的深刻思想

不愿同流合污,为了能保持

完整人格和高尚情操而,而

甘受田间生活的艰辛。

表现感情

特点:

归园田居(其一)

少无适俗韵,性本爱丘山。误落尘网中,一去三十年。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。开荒南野际,守拙归园田。

方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树巅。

户庭无尘杂,虚室有余闲。久在樊笼里,复得返自然。

饮 酒(其五)

结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔,心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

作者:王维

开元二十五年(737)河西节度副大使崔希逸战胜吐蕃,唐玄宗命王维以监察御史的身份出塞宣慰,察访军情。这实际是将王维排挤出朝廷。这首诗作于赴边途中。

王维(701—761),字摩诘,唐朝著名诗人。曾任尚书右丞等官职,世称王右丞。王维是个多才多艺并有较高艺术修养的作家,他能诗能画,精通音乐。他的诗歌呈现丰富多彩的艺术特色,尤其是创作的山水田园诗对后世影响深远。唐代宗称王维是“天宝中诗名冠代”人物。宋朝苏轼曾称赞说:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”

他的诗写得好,看他的诗,就像看画;他的画也画得好,欣赏他的画,就像读诗。所以称赞他的诗画是“诗中有画,画中有诗”。

走近作者:

使至塞上—王维

单车欲问边,

属国过居延。

征蓬出汉塞,

归雁入胡天。

大漠孤烟直,

长河落日圆。

萧关逢候骑,

都护在燕然。

诵读诗歌,感受诗意。

理解诗句:

单 车 欲 问 边

属 国 过 居 延

我奉命慰问战士轻车奔赴遥远的边关

以典属国的身份长途跋涉路过居延

交代出使的目的以及经过的地点

“单车欲问边”,轻车前往,向哪里去呢

“属国过居延”,居延在今甘肃张掖县西北,远在西北边塞。(写使者进入边塞)

首联

征 蓬 出 汉 塞

归 雁 入 胡 天

有如蓬草随风万里飘出汉家的要塞

又似回归的大雁飞入北国的蓝天

万里征程

艰苦遥远

颔联

“征蓬出汉塞,归雁人胡天”,诗人以“蓬”、“雁”自比,说自己像随风而去的蓬草一样出临“汉塞”,像振翮北飞的“归雁”一样进入“胡天”。古诗中多用飞蓬比喻漂流在外的游子,这里却是比喻一个负有朝廷使命的大臣,正是暗写诗人内心的激愤和抑郁。与首句的“单车”相呼应。万里行程只用了十个字轻轻带过。

(以“蓬” “雁”自比暗写内心郁愤)

大 漠 孤 烟 直

长 河 落 日 圆

浩瀚的沙漠上一股狼烟升起又高又直

滔滔的黄河边远望一轮落日大而浑圆

抓住沙漠中的典型景物进行刻画,写进入边塞后所看到的塞外奇特壮丽的风光.画面开阔,意境雄浑.一个“圆”字,一个“直”字,不仅准确地描绘沙漠的景象,而且表现了作者的深切感受,叙事写景入画中,幽微难言内心情.

(描绘沙漠中的典型景物“孤烟” “落日”侧面烘托守边将士艰苦的生活环境)

颈联

“大漠孤烟直,长河落日圆”赏析

这两句诗充分体现了诗中有画的特色,非常讲究景物的画面感。首先,它有画一样的构图,从天边的落日到空中的烽烟到地下的河流,从近处的烽烟到远处的夕阳到绵延无边的大漠,画面上的景物虽不多,但是空间阔大,层次很丰富。其次,它有画一样讲究的线条,一望无际的大漠上,纵的是烟,横的是河,圆的是落日,寥寥几笔,就用简约的线条勾勒出景物的基本形态,概括性极强,仿佛抽象派的作品。第三,这两句在色彩上也很丰富,广阔无垠的大漠黄沙漫漫,黄昏橘红色的夕阳收敛了光辉,静静地居于天际,辉映着波澜不惊的闪着白光的河水,沙漠上升起一缕白色的烽烟,直上高空,雄浑寥廓的边塞风光如在目前。

萧 关 逢 侯 骑

都 护 在 燕 然

在萧关巧遇巡逻侦察的骑兵

告知我都护仍在遥远的燕然前线

尾联

写诗人到达边塞所见情景

主题:

描绘了塞外奇特壮丽的风光,表现了诗人对不畏艰苦、以身许国的守边将士的爱国精神的赞美。

渡 荆 门 送 别

李白

渡远/荆门/外,来从/楚国/游。

山随/平野/尽,江入/大荒/流。

月下/飞/天镜,云生/结/海楼。

仍怜/故乡/水,万里/送/行舟。

李白(701-762),字太白,号青莲居士。李白的诗歌现存九百九十多首,豪迈奔放,别具一格。像著名的组诗《古风》,批判朝政弊端,感慨有志之士不能展抱负;乐府《行路难》,《梁甫吟》,《将进酒》等,是抒发怀才不遇的悲愤;《秋登宣城谢朓北楼》、《望庐山瀑布》、《梦游天姥吟留别》等诗篇,以充满想象的神奇之笔描绘祖国的壮丽山河。尽管李白有的诗歌也隐含着人生如梦、纵酒狂欢的颓丧情绪,但不满于社会和政治的黑暗,追求心身自由和解放的昂扬向上的精神是他诗篇的主旋律。 李白是中国文学史上最伟大的诗人之一,与杜甫并称“李杜”,对后代的诗歌创作产生过深远的影响 。

走近作者:

首联

渡远荆门外,来从楚国游

渡远:远渡。 楚国:楚地。 平野:平原。

大荒:广阔无际的原野。

诗歌从乘舟远游写起,第一、二句点题:诗人远离四川,乘船沿江游览楚地。(叙送别缘起)

远道而来渡过荆门之外,来到楚地游览。

颔联

山随平野尽,江入大荒流。

平野:平原。

大荒:广阔无际的原野。(绘山势,流水,原野)

颈联 (写水中映月画于天边云霞图)

月下飞天镜,云生结海楼。

山随着低平的原野地出现逐渐消失。江水在一望无际的原野中奔流。

月亮在水中的倒影好像天上飞下来的一面天镜,云彩升起,变幻无穷,结成了海市蜃楼。

尾联

仍怜故乡水,万里送行舟

(抒深沉思乡之情)

结尾二句,诗人发出由衷的心声:我还是怜爱故乡的水,流过万里送我行舟远行。 诗人抒发了爱祖国、爱自然、爱故乡的深挚的感情。诗中写的长江之水,是来自故乡的水,它在蜀楚交界的荆门山送别诗人,把李白送入了更加广阔的天地之中。在这一描写中,表现了初离蜀地的诗人对家乡的深深依恋。

1、找出诗中的写景句,说说它们的妙处。

2、诗中流露了诗人什么样的思想情感?

通过写出游途中的景观,流露诗人欣喜、

激动的感情,并以此引出他远别故乡的思乡

之情。

由游动的视觉来写景物的变化,景观壮阔,

远近景结合;给人空间感和流动感。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

【诗文赏析】 诗人远渡荆门,眼望一派壮丽的大好河山,心生豪放。抒发了自己的胸怀与进取精神,生气勃勃,意气风发。诗的前三联描写的是渡过荆门山时诗人所看到的奇妙美景。最后一联写的是诗人在欣赏荆门一带的风光时,对那流经故乡的滔滔江水,所产生的思乡之情。诗人没有直接说自己思念故乡,而说故乡之水恋恋不舍地一路送我远行,从对面写来,愈发显出自己对故乡的思念。 全诗想像瑰丽,意境高远,充满了生活的光彩。

渡荆门送别

【唐】 李白

作者简介

李白 (701—762年),字太白,号青莲居士,唐代伟大的浪漫主义诗人,被世人尊称“诗仙”。

拓展:

欧阳修——六一居士

白居易——香山居士

……

渡荆门送别

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

重点字词

荆门:荆门山,在现在湖北宜都西北长江南岸,与北岸虎牙山对峙,形势险要。

楚国:古楚国之地,泛指今湖北、湖南一带。

平野:平坦广阔的原野

大荒:广阔无际的原野。

海楼:海市蜃楼。

怜:爱。一本作“连”。

远:远自。

江:长江.

下:移下。

仍:频频

译文

自荆门之外的西蜀沿江东下,我来到了楚地去游玩。

崇山随着荒野出现渐渐逝尽,长江进入了莽原也缓缓而流。

月影倒映江中像是飞来天镜,云层缔构城郭幻出海市蜃楼。

我依然怜爱这来自故乡之水,行程万里继续漂送我的行舟。

渡荆门 送别诗 送?

首联 交代行程(此次远渡地点目的) 未提及所送者

颔联 喜悦开朗(气势磅礴万里长江图 远景) 写景未提人

颈联 新奇景色 (想象奇特 描写近景) 写景抒发新喜感受 抒发的是自己的感受

尾联 思念故乡 (诗人不说自己思念家乡而说故乡之水恋恋不舍送其远行 水送人,人思乡) 诗人送的是自己而不是他人

?

送别

李白

山随平野尽,江入大荒流。中的随字用的好在哪里?

“随”字将群山与原野的位置逐渐变换、推移,真切的表现出来,写活了,给人以空间感和流动感。

赏析

月下飞天镜,云生结海楼。

明月映入江水,如同飞下的天镜;云彩英气,变幻无穷,结成海市蜃楼般的奇景。变现了诗人奇特的想象,和新喜之情。

总结

这首五言律诗是李白的出蜀之作,意境高远,风格雄健,形象奇伟,想象瑰丽。通过对长江两岸秀丽景色的描绘,反映了诗人开阔的胸怀和奋发进取的精神,表达了诗人对故乡的思念之情。

课后作业

1.熟练背诵并默写全诗。

2.朗读杜甫《旅夜书怀》,找出“山随平野尽,江入大荒流”有异曲同工之妙的句子,并简要赏析。

3.预习下一课。

登岳阳楼

杜甫

江南三大名楼

黄鹤楼

滕王阁

岳阳楼

黄鹤楼在历史上就是文人墨客汇聚的场所,并留下很多不朽名篇。唐代诗人崔颢的七律《黄鹤楼》“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。日暮相关何处是?烟波江上使人愁。”将黄鹤楼的地理、环境、传说和楼的雄姿,诉说得淋漓尽致,以至于唐代大诗人李白到此之后,想写诗赞颂黄鹤楼,因看到了崔颢的佳作,不得不发出“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”的感叹。历代登楼赋诗者很多,仅唐代就有崔颢、李白、王维、孟浩然、顾况、韩愈、刘禹锡、白居易、杜牧等等。像李白所写的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》:“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流”。全诗气势磅礴,情景交融,古往今来一直被人们所称道。

今天我们看到的黄鹤楼,是1984年武汉市人民政府在她最后一次被烧毁(清光绪十年黄鹤楼因附近民房失火殃及而被毁掉)的一百周年之际重新修建的。她是一座钢筋混凝土仿木结构的建筑,高51米,仅次于滕王阁,明面上看为5层,实际上还有五个夹层,共为十层。因修建武汉长江大桥而从原来的黄鹄矶移到了蛇山的高观山上。黄鹤楼是现代武汉市的标志和象征。

今天我们看到的黄鹤楼,是1984年武汉市人民政府在她最后一次被烧毁(清光绪十年黄鹤楼因附近民房失火殃及而被毁掉)的一百周年之际重新修建的。她是一座钢筋混凝土仿木结构的建筑,高51米,仅次于滕王阁,明面上看为5层,实际上还有五个夹层,共为十层。因修建武汉长江大桥而从原来的黄鹄矶移到了蛇山的高观山上。黄鹤楼是现代武汉市的标志和象征。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》