2 回延安 习题课件(幻灯片26张)

图片预览

文档简介

2 回延安

名 师 点 睛

1.巩固本课重点字词,掌握字音字形,积累并能辨析词语的意义及用法。

2.了解“信天游”这种民歌形式,理解诗意,体会诗人对“母亲延安”的深厚感情,强化对诗歌情感的把握能力。

3.感受诗歌的形式和语言风格,分析诗中运用的比兴手法,提升诗歌赏析能力。

4.理解诗中的地域文化特点和民俗内涵,增强文化自信和民族自豪感。

以练助学

基础达标

1.信天游是流传在中国西北地区的一种民歌形式,通常两行一节,节内押韵,每节常转韵;上句起兴作比,下句点题,大多为即兴之作。有的一节表达一个意思,有的几节组成一个部分,表达比较复杂的意思。信天游的形式活泼,节奏自由,曲调简单易唱,内容包罗万象。

2.语序是指单句里各种成分之间的排列顺序,也指复句之间的顺序。语序如果不当,句子就会产生语病,如表义不明、不合事理或产生歧义让人费解。语序不当通常有以下两种类型:

(1)成分语序不当。多项定语可这样排序:①表领属性或时间、处所的短语;②表指称或数量的短语;③动词或动词性短语;④形容词或形容词性短语;⑤名词或名词性短语。另外,带“的”的定语放在不带“的”的定语之前。

如果动词前面有多个修饰语,注意以下几个排序规则:①先时间后处所;②先介词结构后情态副词、形容词;③表示对象的介词结构一般紧靠动词;④要弄清楚修饰对象。另外,表示对象的介宾短语一般紧挨在中心语前。

(2)词序不当。词序是词在词组或句子里的先后次序。词序的变动能使词组或句子具有不同的意义,如“我看他”和“他看我”。

本诗以陕北民歌“信天游”的形式,描述“我”回到延安的所见所闻所感,追忆了过去延安难忘的岁月,表现了延安的风土、人物、革命传统,展望了延安的美好前程,抒发了对革命圣地延安的深切怀念,以及对党和人民的无限热爱之情。

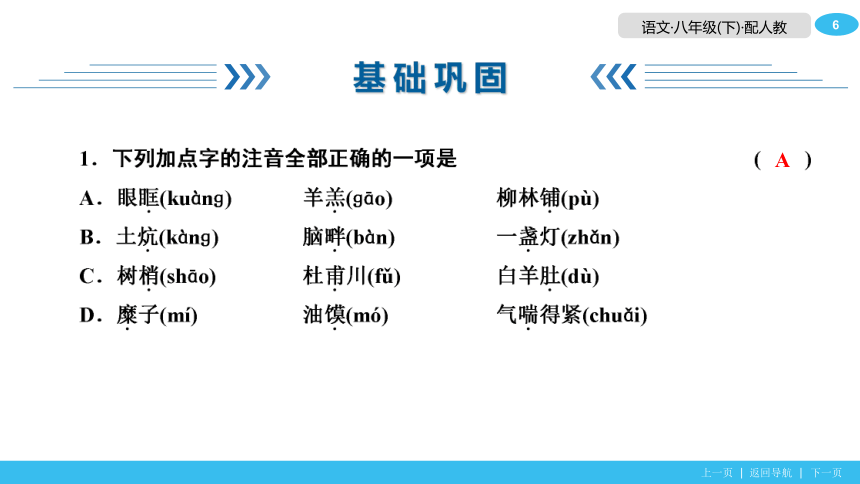

基 础 巩 固

A

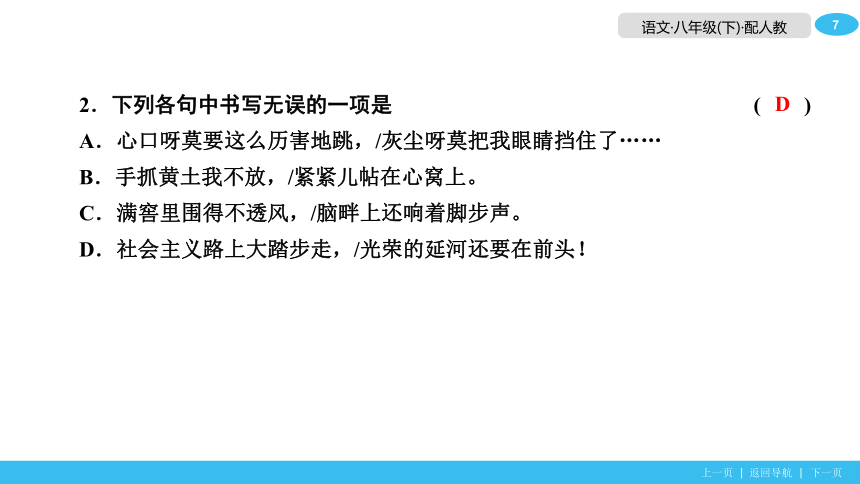

2.下列各句中书写无误的一项是 ( )

A.心口呀莫要这么历害地跳,/灰尘呀莫把我眼睛挡住了……

B.手抓黄土我不放,/紧紧儿帖在心窝上。

C.满窖里围得不透风,/脑畔上还响着脚步声。

D.社会主义路上大踏步走,/光荣的延河还要在前头!

D

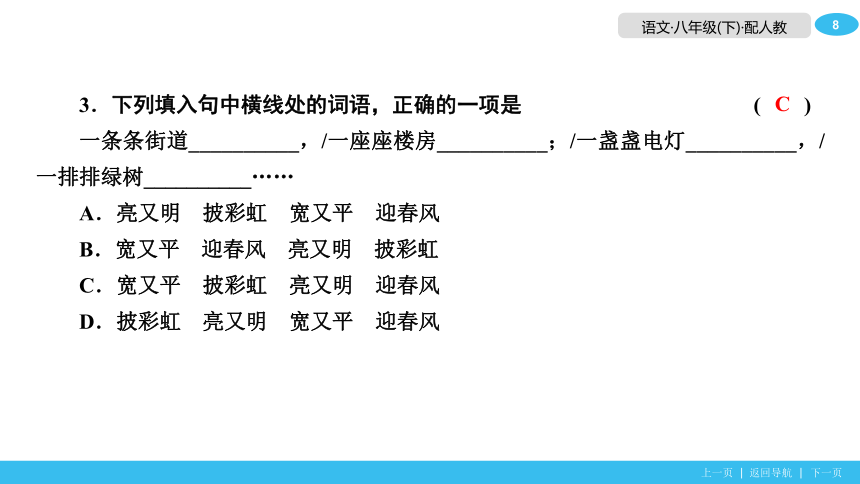

3.下列填入句中横线处的词语,正确的一项是 ( )

一条条街道__________,/一座座楼房__________;/一盏盏电灯__________,/一排排绿树__________……

A.亮又明 披彩虹 宽又平 迎春风

B.宽又平 迎春风 亮又明 披彩虹

C.宽又平 披彩虹 亮又明 迎春风

D.披彩虹 亮又明 宽又平 迎春风

C

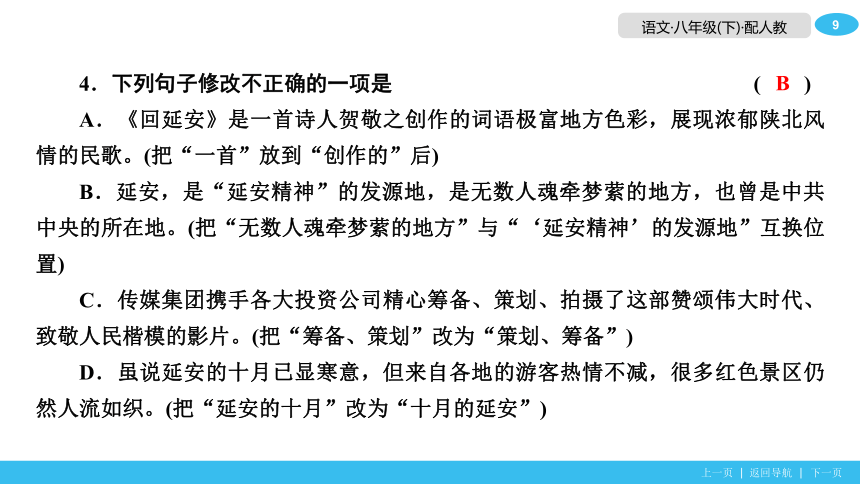

4.下列句子修改不正确的一项是 ( )

A.《回延安》是一首诗人贺敬之创作的词语极富地方色彩,展现浓郁陕北风情的民歌。(把“一首”放到“创作的”后)

B.延安,是“延安精神”的发源地,是无数人魂牵梦萦的地方,也曾是中共中央的所在地。(把“无数人魂牵梦萦的地方”与“‘延安精神’的发源地”互换位置)

C.传媒集团携手各大投资公司精心筹备、策划、拍摄了这部赞颂伟大时代、致敬人民楷模的影片。(把“筹备、策划”改为“策划、筹备”)

D.虽说延安的十月已显寒意,但来自各地的游客热情不减,很多红色景区仍然人流如织。(把“延安的十月”改为“十月的延安”)

B

5.(湖南长沙中考)下面是关于“诗歌节奏”的一组句子,排列最恰当的一项是 ( )

①另一种是随着诗歌内容与情感的变化而出现的节奏。

②节奏是诗歌的生命,把握好节奏会使诗歌更加具有韵律美。

③总之,节奏没有固定的模式可遵循,具有独特性。

④在现代诗歌朗读中,节奏往往不是一成不变的,它会随着情感的发展而不断变化。

⑤一般而言,诗歌节奏分为两种,一种是诗歌本身固有的节奏。

⑥当然,不同的人有不同的气质和特点,朗诵出来的节奏也会不尽相同。

A.②④⑤①⑥③ B.②⑤①④⑥③

C.④②⑤①⑥③ D.⑤④①②⑥③

B

课 内 阅 读

1.诗人是按照怎样的线索来抒发自己的情感的?

(1)叙事线索:回延安→______延安→______延安→______延安→______延安

(2)抒情线索:________→回忆→________→________

拓展提升

能力达标

忆

话

看

颂

重逢

赞美

展望

2.揣摩下列诗句中蕴含的情感。

(1)革命的道路千万里,/天南海北想着你……

写延安这座革命的熔炉锻造了“我”,直接抒发了“我”对延安有着永远割舍不掉的感情。

(2)手抓黄土我不放,/紧紧儿贴在心窝上。

用黄土代表延安这片热土,“抓”“贴”的动作描写将“我”重回延安的兴奋之情表露无遗。

(3)“保卫延安你们费了心,/白头发添了几根根。”

通过语言描写,表现了以老爷爷为代表的革命群众与诗人之间亲密无间的感情。

(4)一条条街道宽又平,/一座座楼房披彩虹。

描写延安城的新面貌,表达了对延安建设成就的赞美之情。

3.从修辞手法的角度品味下列诗句的表达效果。

(1)千声万声呼唤你,/——母亲延安就在这里!

“千声万声”运用夸张的修辞手法,极写呼唤声之多、之密。“母亲延安”运用比喻的修辞手法,把延安比作母亲,表示亲切和敬意。

(2)杜甫川唱来柳林铺笑,/红旗飘飘把手招。

运用拟人的修辞手法,赋予“杜甫川”“柳林铺”和“红旗”人的情绪和行为,渲染了欢乐的气氛,烘托了“我”回延安途中的急切、喜悦之情。

(3)千万条腿来千万只眼,/也不够我走来也不够我看!

运用夸张的修辞手法,表达了“我”想要把延安看个够的心情,表明延安的发展变化之大,表达了对延安建设成就的赞美。

(4)羊羔羔吃奶眼望着妈,/小米饭养活我长大。

运用比兴的修辞手法,用羊羔吃奶之事引起“我”吃延安米粮之事,用羊羔吃奶比喻战士成长,说明延安母亲对延安儿女的养育之恩,写出了延安儿女对延安母亲的眷恋之情。

(5)白羊肚手巾红腰带,/亲人们迎过延河来。

“白羊肚手巾红腰带”运用借代的修辞手法,代指延安的“亲人们”,勾勒出具有鲜明地域特色的人物形象,使诗歌更加富有民俗内涵。

4.诗歌的结尾两句是:“身长翅膀吧脚生云,/再回延安看母亲!”作者写这首诗时还没有离开延安,这样结尾是否恰当?为什么?

恰当。从结构上看,照应标题,首尾呼应;从内容上看,强调了诗人对延安的眷恋不舍、依依惜别之情,还包含着诗人对延安必定会飞速发展、大步前进的预见。

拓 展 阅 读

5.阅读下面的文章,回答问题。

听民歌

①听过民歌。

②陕北信天游、陇东花儿、江南田歌、闽北山歌。

③从小听的闽北山歌,曲调很简单,旋律似乎只有一句。这一句翻来覆去地唱,翻来覆去地唱。只在每句的结尾略加不同的装饰音,以与下一句相区别。那时,常有一个老翁,走在弯弯的崎岖长路上,他一边赶着牛,一边豁开嗓子扯出一首首山歌。没有应和,没有对答。老人的嗓子孤独、苍老、悲凉。有时他根本发不出音。老人走在牛群的背后,唱得再也唱不下去了,就沉默。老人是终日与牛群为伴的牛倌。那时,我听不懂老人唱的山歌,因为隔得太远,老人又豁了牙,吐字不清。但我至今闭上眼睛,还能清晰地浮现出一条长路上的一群牛,一个老翁,一首首拖音很长的山歌。

④后来参加山场劳动,穿蓑衣、挂柴刀、扛长锄去山上,开始近距离地听到男女对唱的山歌。男的女的两拨人,往往分得很开,往往是隔着一条山冈,这边望得见那边的人,那边望得见这边的人。第一个音是这样发出的:有人觉得要唱了,就停下手中的活儿,把箬帽往脑后掀了掀,吸一口气,然后扬脖仰头。“哎——”,这个“哎”字由低往高,高到一定音阶,然后平滑着延伸,“哎——”,然后波动,上挑,收尾。接下来的句子是“妹呀……”什么什么的。这是典型的中青年唱的山歌,底气十足、穿透力强,同时也是粗野的、质朴的。山中的人并不指望什么爱情,但是他们唱的却是纯粹的爱歌。如果认真地听他们彼此间的对唱,还真的唱得情深意长。与老人们的山歌相比,年轻人的山歌欢快、短促,更加明快,也充满向往。年轻人是对着异性唱,老人则是对着大山和天空唱。

⑤时间继续往后推移,就听到了乐清的著名山歌《对鸟》。《对鸟》的旋律要比闽北山歌复杂、华丽得多,而且歌词也来得更加富有情趣和圆熟。与闽北相比,乐清的山没有那里的深,没有那里的高,也没有那里的大,但人也因此而复杂了许多,山歌也因此而华丽了些,想来并非没有道理。

⑥如今听民歌,是听电视上、音响中的民歌,流畅、华彩,大白菜上扎红绸,早已没有了那种质朴。从歌星那猩红的嘴唇间唱出,“民歌”已不再是民歌了。

(有删改)

(1)文中写了作者几次听民歌的经历?请简要概括。

四次。从小听老翁唱山歌;参加山场劳动时,听男女对唱山歌;听乐清的著名山歌《对鸟》;如今听电视上、音响中的民歌。

(2)第③段中,作者说“听不懂老人唱的山歌”,为什么至今闭上眼睛,还能清晰地浮现出老人唱山歌的情景?

让作者至今怀想的不是老人唱的山歌本身,而是老人唱山歌时那种朴实无华的氛围以及“我”童年的岁月。

(3)读第⑤段画线句子,想想作者为什么说“想来并非没有道理”。

闽北的山深、高,受外界的影响少,因此人也单纯一些,山歌也朴实;而乐清与闽北相比,受外界的影响多一些,所以人也复杂了许多,山歌也华丽了些,这是有道理的。

(4)第⑥段中画线的句子运用了什么修辞手法?有何作用?

运用比喻的修辞手法,把电视上、音响中的民歌比作扎红绸的大白菜,生动形象地说明了如今的“民歌”早已失去了质朴。

(5)全文表达了作者怎样的思想感情?

表达了作者对朴实无华的民歌的怀念与赞美。

综 合 运 用

6.班里准备举办一次“走进民俗,走进传统文化”的主题班会,请你积极参与。

(1)请为这次班会设计一个能够让多数同学都参与的活动,并写出这个活动设计的基本思路。

活动内容:________________________________

基本思路:__________________________________________________________ ______________

示例:“民俗文化”知识竞赛。

组织者先设计竞赛题;然后在班会上组织全体同学抢答;最后给

优胜者颁奖。

(2)布置会场时,同学们想选用一种富有传统文化意味的装饰物,你推荐选用哪一种?说说理由。

示例:我推荐悬挂中国结。大红的中国结悬挂在会场,富有传统文化特色,也可以烘托出会场热烈、喜庆的气氛。

(3)班会结束后,你将以校报小记者的身份采访在场的某位学者。请拟写出你采访时要提出的两个与传统文化有关的问题。(要求角度不同)

示例:现在青少年对传统节日比较淡漠,您对此如何看待?

7.学完《回延安》,你对延安充满了向往,趁着假期,你随旅游团到了延安,体验当地文化特色。

(1)每年春节期间,延安都会举行规模庞大的“我在延安过大年”秧歌节等多项旅游节庆活动。除了秧歌节,你还知道哪些延安的春节民俗?请再举两个例子。

示例:贴对联、挂红灯、穿新衣、蒸黄馍、压糕面。

(2)延安是夏季避暑度假的好地方,而延安传统的窑洞冬暖夏凉,是绝妙的住处。与你同行的表弟难掩兴奋之情,想在窑洞上刻字留念,你该如何劝阻?

示例:表弟,延安的窑洞冬暖夏凉,是祖先留给我们的宝贵文化遗产,我们来体验的同时也有义务去保护它。你如果喜欢,可以在窑洞前留一张照片,保留它最初的样子,这样不是最好吗?

(3)在延安旅游的过程中,你遇到的很多当地人都只会讲陕北方言。几位同学就现代社会该不该讲方言发生了分歧,你觉得方言应该保护,还是应该摒弃呢?请发表看法,并说明理由。

同学甲:“我觉得家乡的方言是世界上最动听的语言。有效保护,将使她永远年轻。”

同学乙:“应当大力推广普通话,花费时间、财力去‘抢救方言’,没有必要。”

同学丙:“对,都什么年代了,还讲方言?太土气了!”

示例:应该摒弃方言。因为方言的使用会影响普通话的推广,而且方言常常会给人际沟通交流带来不便。

8.(山东临沂中考)请仿照画波浪线的句子在横线上补写一个句子。

本次研学,让我的学习通道全部打开了。我赏红色歌剧,如沐和煦春风,净化了我的审美情趣;______________________,________________,______________________;我写红色心得,如经炉火淬炼,坚定了我的红色信仰。巍巍沂蒙山,铭记了一段可歌可泣的历史,我要不断地留下自己的红色足迹,努力成为新时代的红色沂蒙人。

示例:我听红色报告

如遇春风化雨

提升了我的精神境界

名 师 点 睛

1.巩固本课重点字词,掌握字音字形,积累并能辨析词语的意义及用法。

2.了解“信天游”这种民歌形式,理解诗意,体会诗人对“母亲延安”的深厚感情,强化对诗歌情感的把握能力。

3.感受诗歌的形式和语言风格,分析诗中运用的比兴手法,提升诗歌赏析能力。

4.理解诗中的地域文化特点和民俗内涵,增强文化自信和民族自豪感。

以练助学

基础达标

1.信天游是流传在中国西北地区的一种民歌形式,通常两行一节,节内押韵,每节常转韵;上句起兴作比,下句点题,大多为即兴之作。有的一节表达一个意思,有的几节组成一个部分,表达比较复杂的意思。信天游的形式活泼,节奏自由,曲调简单易唱,内容包罗万象。

2.语序是指单句里各种成分之间的排列顺序,也指复句之间的顺序。语序如果不当,句子就会产生语病,如表义不明、不合事理或产生歧义让人费解。语序不当通常有以下两种类型:

(1)成分语序不当。多项定语可这样排序:①表领属性或时间、处所的短语;②表指称或数量的短语;③动词或动词性短语;④形容词或形容词性短语;⑤名词或名词性短语。另外,带“的”的定语放在不带“的”的定语之前。

如果动词前面有多个修饰语,注意以下几个排序规则:①先时间后处所;②先介词结构后情态副词、形容词;③表示对象的介词结构一般紧靠动词;④要弄清楚修饰对象。另外,表示对象的介宾短语一般紧挨在中心语前。

(2)词序不当。词序是词在词组或句子里的先后次序。词序的变动能使词组或句子具有不同的意义,如“我看他”和“他看我”。

本诗以陕北民歌“信天游”的形式,描述“我”回到延安的所见所闻所感,追忆了过去延安难忘的岁月,表现了延安的风土、人物、革命传统,展望了延安的美好前程,抒发了对革命圣地延安的深切怀念,以及对党和人民的无限热爱之情。

基 础 巩 固

A

2.下列各句中书写无误的一项是 ( )

A.心口呀莫要这么历害地跳,/灰尘呀莫把我眼睛挡住了……

B.手抓黄土我不放,/紧紧儿帖在心窝上。

C.满窖里围得不透风,/脑畔上还响着脚步声。

D.社会主义路上大踏步走,/光荣的延河还要在前头!

D

3.下列填入句中横线处的词语,正确的一项是 ( )

一条条街道__________,/一座座楼房__________;/一盏盏电灯__________,/一排排绿树__________……

A.亮又明 披彩虹 宽又平 迎春风

B.宽又平 迎春风 亮又明 披彩虹

C.宽又平 披彩虹 亮又明 迎春风

D.披彩虹 亮又明 宽又平 迎春风

C

4.下列句子修改不正确的一项是 ( )

A.《回延安》是一首诗人贺敬之创作的词语极富地方色彩,展现浓郁陕北风情的民歌。(把“一首”放到“创作的”后)

B.延安,是“延安精神”的发源地,是无数人魂牵梦萦的地方,也曾是中共中央的所在地。(把“无数人魂牵梦萦的地方”与“‘延安精神’的发源地”互换位置)

C.传媒集团携手各大投资公司精心筹备、策划、拍摄了这部赞颂伟大时代、致敬人民楷模的影片。(把“筹备、策划”改为“策划、筹备”)

D.虽说延安的十月已显寒意,但来自各地的游客热情不减,很多红色景区仍然人流如织。(把“延安的十月”改为“十月的延安”)

B

5.(湖南长沙中考)下面是关于“诗歌节奏”的一组句子,排列最恰当的一项是 ( )

①另一种是随着诗歌内容与情感的变化而出现的节奏。

②节奏是诗歌的生命,把握好节奏会使诗歌更加具有韵律美。

③总之,节奏没有固定的模式可遵循,具有独特性。

④在现代诗歌朗读中,节奏往往不是一成不变的,它会随着情感的发展而不断变化。

⑤一般而言,诗歌节奏分为两种,一种是诗歌本身固有的节奏。

⑥当然,不同的人有不同的气质和特点,朗诵出来的节奏也会不尽相同。

A.②④⑤①⑥③ B.②⑤①④⑥③

C.④②⑤①⑥③ D.⑤④①②⑥③

B

课 内 阅 读

1.诗人是按照怎样的线索来抒发自己的情感的?

(1)叙事线索:回延安→______延安→______延安→______延安→______延安

(2)抒情线索:________→回忆→________→________

拓展提升

能力达标

忆

话

看

颂

重逢

赞美

展望

2.揣摩下列诗句中蕴含的情感。

(1)革命的道路千万里,/天南海北想着你……

写延安这座革命的熔炉锻造了“我”,直接抒发了“我”对延安有着永远割舍不掉的感情。

(2)手抓黄土我不放,/紧紧儿贴在心窝上。

用黄土代表延安这片热土,“抓”“贴”的动作描写将“我”重回延安的兴奋之情表露无遗。

(3)“保卫延安你们费了心,/白头发添了几根根。”

通过语言描写,表现了以老爷爷为代表的革命群众与诗人之间亲密无间的感情。

(4)一条条街道宽又平,/一座座楼房披彩虹。

描写延安城的新面貌,表达了对延安建设成就的赞美之情。

3.从修辞手法的角度品味下列诗句的表达效果。

(1)千声万声呼唤你,/——母亲延安就在这里!

“千声万声”运用夸张的修辞手法,极写呼唤声之多、之密。“母亲延安”运用比喻的修辞手法,把延安比作母亲,表示亲切和敬意。

(2)杜甫川唱来柳林铺笑,/红旗飘飘把手招。

运用拟人的修辞手法,赋予“杜甫川”“柳林铺”和“红旗”人的情绪和行为,渲染了欢乐的气氛,烘托了“我”回延安途中的急切、喜悦之情。

(3)千万条腿来千万只眼,/也不够我走来也不够我看!

运用夸张的修辞手法,表达了“我”想要把延安看个够的心情,表明延安的发展变化之大,表达了对延安建设成就的赞美。

(4)羊羔羔吃奶眼望着妈,/小米饭养活我长大。

运用比兴的修辞手法,用羊羔吃奶之事引起“我”吃延安米粮之事,用羊羔吃奶比喻战士成长,说明延安母亲对延安儿女的养育之恩,写出了延安儿女对延安母亲的眷恋之情。

(5)白羊肚手巾红腰带,/亲人们迎过延河来。

“白羊肚手巾红腰带”运用借代的修辞手法,代指延安的“亲人们”,勾勒出具有鲜明地域特色的人物形象,使诗歌更加富有民俗内涵。

4.诗歌的结尾两句是:“身长翅膀吧脚生云,/再回延安看母亲!”作者写这首诗时还没有离开延安,这样结尾是否恰当?为什么?

恰当。从结构上看,照应标题,首尾呼应;从内容上看,强调了诗人对延安的眷恋不舍、依依惜别之情,还包含着诗人对延安必定会飞速发展、大步前进的预见。

拓 展 阅 读

5.阅读下面的文章,回答问题。

听民歌

①听过民歌。

②陕北信天游、陇东花儿、江南田歌、闽北山歌。

③从小听的闽北山歌,曲调很简单,旋律似乎只有一句。这一句翻来覆去地唱,翻来覆去地唱。只在每句的结尾略加不同的装饰音,以与下一句相区别。那时,常有一个老翁,走在弯弯的崎岖长路上,他一边赶着牛,一边豁开嗓子扯出一首首山歌。没有应和,没有对答。老人的嗓子孤独、苍老、悲凉。有时他根本发不出音。老人走在牛群的背后,唱得再也唱不下去了,就沉默。老人是终日与牛群为伴的牛倌。那时,我听不懂老人唱的山歌,因为隔得太远,老人又豁了牙,吐字不清。但我至今闭上眼睛,还能清晰地浮现出一条长路上的一群牛,一个老翁,一首首拖音很长的山歌。

④后来参加山场劳动,穿蓑衣、挂柴刀、扛长锄去山上,开始近距离地听到男女对唱的山歌。男的女的两拨人,往往分得很开,往往是隔着一条山冈,这边望得见那边的人,那边望得见这边的人。第一个音是这样发出的:有人觉得要唱了,就停下手中的活儿,把箬帽往脑后掀了掀,吸一口气,然后扬脖仰头。“哎——”,这个“哎”字由低往高,高到一定音阶,然后平滑着延伸,“哎——”,然后波动,上挑,收尾。接下来的句子是“妹呀……”什么什么的。这是典型的中青年唱的山歌,底气十足、穿透力强,同时也是粗野的、质朴的。山中的人并不指望什么爱情,但是他们唱的却是纯粹的爱歌。如果认真地听他们彼此间的对唱,还真的唱得情深意长。与老人们的山歌相比,年轻人的山歌欢快、短促,更加明快,也充满向往。年轻人是对着异性唱,老人则是对着大山和天空唱。

⑤时间继续往后推移,就听到了乐清的著名山歌《对鸟》。《对鸟》的旋律要比闽北山歌复杂、华丽得多,而且歌词也来得更加富有情趣和圆熟。与闽北相比,乐清的山没有那里的深,没有那里的高,也没有那里的大,但人也因此而复杂了许多,山歌也因此而华丽了些,想来并非没有道理。

⑥如今听民歌,是听电视上、音响中的民歌,流畅、华彩,大白菜上扎红绸,早已没有了那种质朴。从歌星那猩红的嘴唇间唱出,“民歌”已不再是民歌了。

(有删改)

(1)文中写了作者几次听民歌的经历?请简要概括。

四次。从小听老翁唱山歌;参加山场劳动时,听男女对唱山歌;听乐清的著名山歌《对鸟》;如今听电视上、音响中的民歌。

(2)第③段中,作者说“听不懂老人唱的山歌”,为什么至今闭上眼睛,还能清晰地浮现出老人唱山歌的情景?

让作者至今怀想的不是老人唱的山歌本身,而是老人唱山歌时那种朴实无华的氛围以及“我”童年的岁月。

(3)读第⑤段画线句子,想想作者为什么说“想来并非没有道理”。

闽北的山深、高,受外界的影响少,因此人也单纯一些,山歌也朴实;而乐清与闽北相比,受外界的影响多一些,所以人也复杂了许多,山歌也华丽了些,这是有道理的。

(4)第⑥段中画线的句子运用了什么修辞手法?有何作用?

运用比喻的修辞手法,把电视上、音响中的民歌比作扎红绸的大白菜,生动形象地说明了如今的“民歌”早已失去了质朴。

(5)全文表达了作者怎样的思想感情?

表达了作者对朴实无华的民歌的怀念与赞美。

综 合 运 用

6.班里准备举办一次“走进民俗,走进传统文化”的主题班会,请你积极参与。

(1)请为这次班会设计一个能够让多数同学都参与的活动,并写出这个活动设计的基本思路。

活动内容:________________________________

基本思路:__________________________________________________________ ______________

示例:“民俗文化”知识竞赛。

组织者先设计竞赛题;然后在班会上组织全体同学抢答;最后给

优胜者颁奖。

(2)布置会场时,同学们想选用一种富有传统文化意味的装饰物,你推荐选用哪一种?说说理由。

示例:我推荐悬挂中国结。大红的中国结悬挂在会场,富有传统文化特色,也可以烘托出会场热烈、喜庆的气氛。

(3)班会结束后,你将以校报小记者的身份采访在场的某位学者。请拟写出你采访时要提出的两个与传统文化有关的问题。(要求角度不同)

示例:现在青少年对传统节日比较淡漠,您对此如何看待?

7.学完《回延安》,你对延安充满了向往,趁着假期,你随旅游团到了延安,体验当地文化特色。

(1)每年春节期间,延安都会举行规模庞大的“我在延安过大年”秧歌节等多项旅游节庆活动。除了秧歌节,你还知道哪些延安的春节民俗?请再举两个例子。

示例:贴对联、挂红灯、穿新衣、蒸黄馍、压糕面。

(2)延安是夏季避暑度假的好地方,而延安传统的窑洞冬暖夏凉,是绝妙的住处。与你同行的表弟难掩兴奋之情,想在窑洞上刻字留念,你该如何劝阻?

示例:表弟,延安的窑洞冬暖夏凉,是祖先留给我们的宝贵文化遗产,我们来体验的同时也有义务去保护它。你如果喜欢,可以在窑洞前留一张照片,保留它最初的样子,这样不是最好吗?

(3)在延安旅游的过程中,你遇到的很多当地人都只会讲陕北方言。几位同学就现代社会该不该讲方言发生了分歧,你觉得方言应该保护,还是应该摒弃呢?请发表看法,并说明理由。

同学甲:“我觉得家乡的方言是世界上最动听的语言。有效保护,将使她永远年轻。”

同学乙:“应当大力推广普通话,花费时间、财力去‘抢救方言’,没有必要。”

同学丙:“对,都什么年代了,还讲方言?太土气了!”

示例:应该摒弃方言。因为方言的使用会影响普通话的推广,而且方言常常会给人际沟通交流带来不便。

8.(山东临沂中考)请仿照画波浪线的句子在横线上补写一个句子。

本次研学,让我的学习通道全部打开了。我赏红色歌剧,如沐和煦春风,净化了我的审美情趣;______________________,________________,______________________;我写红色心得,如经炉火淬炼,坚定了我的红色信仰。巍巍沂蒙山,铭记了一段可歌可泣的历史,我要不断地留下自己的红色足迹,努力成为新时代的红色沂蒙人。

示例:我听红色报告

如遇春风化雨

提升了我的精神境界

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读