2011-2012学年高中历史岳麓版必修1教学课件:第13课太平天国运动

文档属性

| 名称 | 2011-2012学年高中历史岳麓版必修1教学课件:第13课太平天国运动 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 531.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-12-20 19:25:06 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

导言

有人说:中国近代史的许多重大事件,几乎都同广东有关。为了反抗封建压迫和资本主义列强的侵略,为了探索救国救民的道路,无数广东人民抛头颅、洒热血,演出了一幕幕惊天地、泣鬼神、动人寰、转乾坤的悲壮史剧。太平天国的将士就是这些仁人志士中的杰出代表。

太平天国运动坚持斗争14年,规模宏大、波澜壮阔,为什么它“其兴也勃焉”,“其亡也忽焉”?是什么因素葬送了大好的革命形势?

第13课 太平天国运动

洪秀全

(1)腐败的封建统治和沉重的剥 削,导致阶级矛盾激化

(2)外国资本主义的侵略,给中国

人民带来新的灾难

(3)自然灾害严重

(4)西方宗教思想的影响

(5)洪秀全创立拜上帝教

(组织基础)

历史背景

一、兴起

金田起义(1851年)

标志:

根本原因----阶级矛盾的激化

金田村

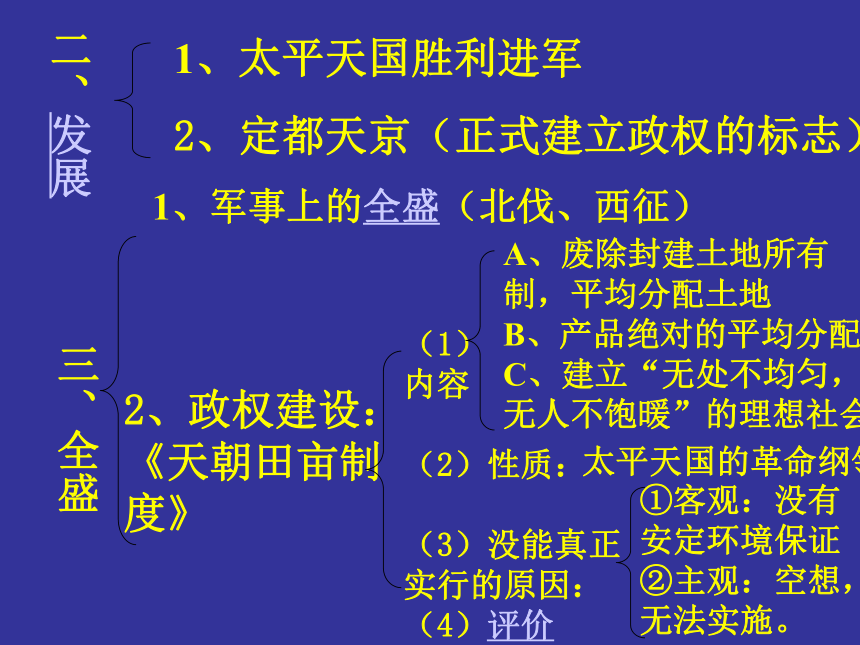

2、政权建设:《天朝田亩制度》

(1)

内容

(2)性质:

(3)没能真正

实行的原因:

(4)评价

①客观:没有

安定环境保证

②主观:空想,

无法实施。

二、发展

A、废除封建土地所有

制,平均分配土地

B、产品绝对的平均分配

C、建立“无处不均匀,

无人不饱暖”的理想社会。

太平天国的革命纲领

1、太平天国胜利进军

2、定都天京(正式建立政权的标志)

三、全盛

1、军事上的全盛(北伐、西征)

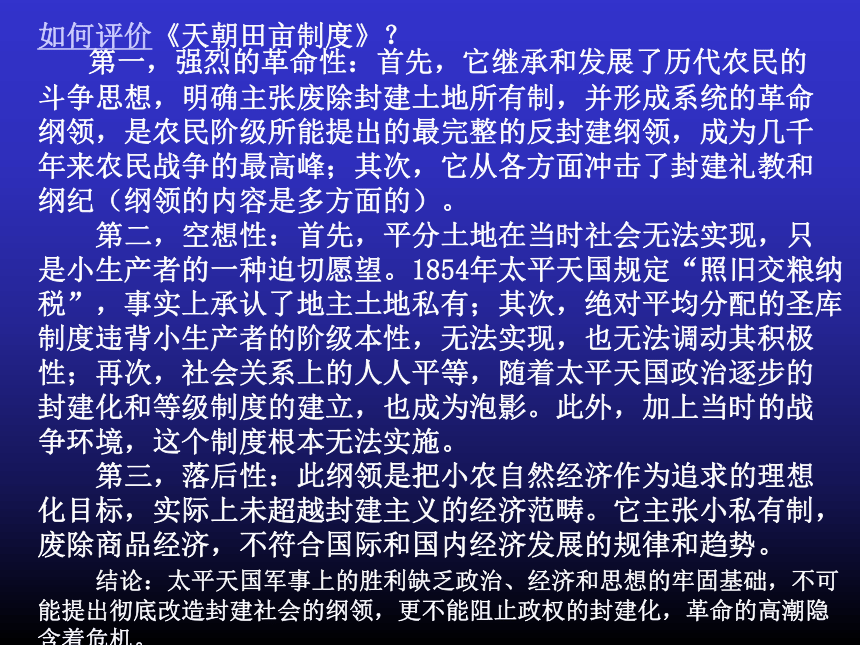

第一,强烈的革命性:首先,它继承和发展了历代农民的

斗争思想,明确主张废除封建土地所有制,并形成系统的革命

纲领,是农民阶级所能提出的最完整的反封建纲领,成为几千

年来农民战争的最高峰;其次,它从各方面冲击了封建礼教和

纲纪(纲领的内容是多方面的)。

第二,空想性:首先,平分土地在当时社会无法实现,只

是小生产者的一种迫切愿望。1854年太平天国规定“照旧交粮纳

税”,事实上承认了地主土地私有;其次,绝对平均分配的圣库

制度违背小生产者的阶级本性,无法实现,也无法调动其积极

性;再次,社会关系上的人人平等,随着太平天国政治逐步的

封建化和等级制度的建立,也成为泡影。此外,加上当时的战

争环境,这个制度根本无法实施。

第三,落后性:此纲领是把小农自然经济作为追求的理想

化目标,实际上未超越封建主义的经济范畴。它主张小私有制,

废除商品经济,不符合国际和国内经济发展的规律和趋势。

结论:太平天国军事上的胜利缺乏政治、经济和思想的牢固基础,不可能提出彻底改造封建社会的纲领,更不能阻止政权的封建化,革命的高潮隐含着危机。

如何评价《天朝田亩制度》?

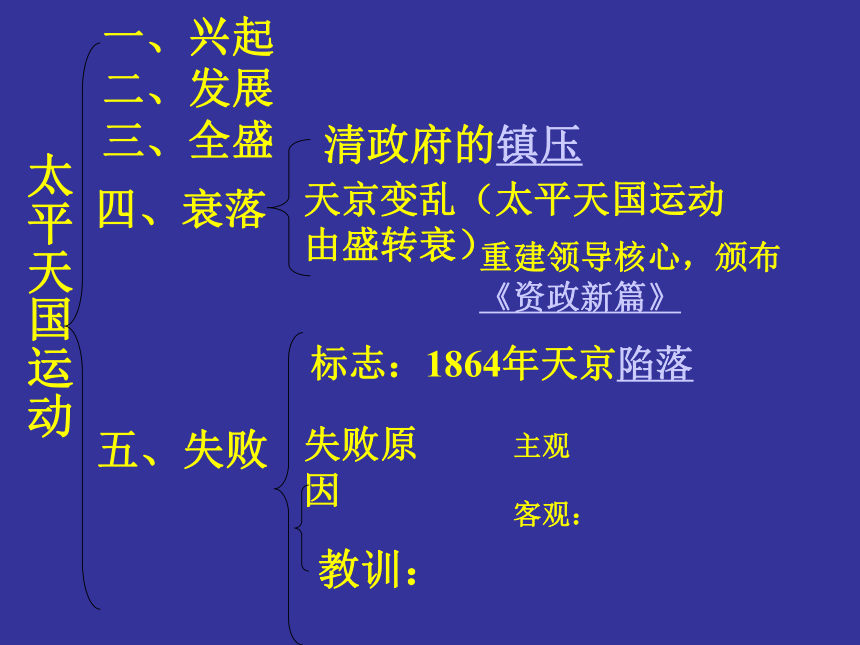

太平天国运动

一、兴起

二、发展

三、全盛

天京变乱(太平天国运动

由盛转衰)

五、失败

标志:1864年天京陷落

失败原因

主观

客观:

教训:

四、衰落

重建领导核心,颁布

《资政新篇》

清政府的镇压

1.失败的原因

主观方面: 一是农民阶级的局限性——革命纲领不科学、策略错误、天京变乱等:二是战略上的失误。

客观方面:中外反动势力的联合剿杀。

根本原因:农民阶级不代表先进的生产力

2.启示

阶级和时代的局限性, 农民阶级无法领导中国革命取得胜利。中国革命需要代表先进生产力的阶级领导。

思考:联系史实,分析太平天国失败的原因及其启示。

合作探究:

同中国古代农民群众的反抗斗争相比,太平天国运动有何特点?为什么会有这些特点?

㈡原因:

由中国半殖民地半封建的社会性质决定。

⑵提出了近代中国第一个具有发展资本主义性质的社会改革方案《资政新篇》 。

㈠特点:

⑴是反封建反侵略的农民革命战争;

太平天国形势发展示意图

开始:1851,金田起义

1853,定都天京、北伐

全盛:1856,西征、东征

盛衰转变:1856年的天京变乱

1859年,《资政新篇》

失败:1864年,天京失陷

前后14年

金田

永安

长沙

武昌

南昌

九江

天津

金田起义

永安建制

定都天京

天京陷落

北伐西征

天京变乱

后期防御战

二、天国兴衰

五、太平天国运动的历史作用

反封建反侵略的农民革命战争。

1)加速了清王朝和整个封建制度的衰落与崩溃

2)在反封同时,又担负反侵略的任务

3)中国农民战争的最高峰

4)提出在中国发展资本主义的方案

5)是亚洲民族解放运动的重要组成部分,打击了西方殖民主义

性质:

思考:

你如何评价太平天国的《资政新篇》 ?

太平天国运动(1851--1864)

三、天国的施政纲领

比较《天朝田亩制度》和《资政新篇》

项目 《天朝田亩制度》 《资政新篇》

内容 ①平分土地②圣库制度③建立理想天国 ①政治法制选举②经济主张发展资本主义经济③文化主张学西④外交独立平等

评价 ①强烈革命性:反封结晶②强烈空想性:违背社会规律③本质落后:小农理想 ①革命性:否定封建制度②先进性:第一份资本主义近代化方案③空想性:超越具体历史条件

结果 未能真正落实 未能真正落实

联系 两者在反封方面具体一致性,但出发点不同

区别 两种主张和实质相反;前者违背社会规律,后者符合历史方向

太平天国玉玺

永安整顿建制内容 永安封王表

曾国藩(1811—1872),湖南湘乡人。1852年创建湘军,1854年始与太平天国军作战,1860年升任两江总督,次年节制苏、皖、赣、浙四省军务,派李鸿章、左宗棠分两路,他居一方指挥,分三路围攻天京,1864年7月陷天京,太平天国亡。后从事洋务运动,举办军事工业。1870年任直隶总督。

李鸿章(1823—1901),安徽合肥人。1865年署两江总督。1870年任直隶总督兼北洋通商事务大臣,长期掌管外交、军事、经济大权,成为洋务派首领之一。他主张“外须和戎,内须变法”,开办军事工业、民用企业,创办江南制造总局、金陵机器局,用海关税购军火、军舰,建立北洋水师。对外,曾代表清政府签订一系列条约,包括《马关条约》及《辛丑条约》。

太平军与清军作战

太平军与英军作战

导言

有人说:中国近代史的许多重大事件,几乎都同广东有关。为了反抗封建压迫和资本主义列强的侵略,为了探索救国救民的道路,无数广东人民抛头颅、洒热血,演出了一幕幕惊天地、泣鬼神、动人寰、转乾坤的悲壮史剧。太平天国的将士就是这些仁人志士中的杰出代表。

太平天国运动坚持斗争14年,规模宏大、波澜壮阔,为什么它“其兴也勃焉”,“其亡也忽焉”?是什么因素葬送了大好的革命形势?

第13课 太平天国运动

洪秀全

(1)腐败的封建统治和沉重的剥 削,导致阶级矛盾激化

(2)外国资本主义的侵略,给中国

人民带来新的灾难

(3)自然灾害严重

(4)西方宗教思想的影响

(5)洪秀全创立拜上帝教

(组织基础)

历史背景

一、兴起

金田起义(1851年)

标志:

根本原因----阶级矛盾的激化

金田村

2、政权建设:《天朝田亩制度》

(1)

内容

(2)性质:

(3)没能真正

实行的原因:

(4)评价

①客观:没有

安定环境保证

②主观:空想,

无法实施。

二、发展

A、废除封建土地所有

制,平均分配土地

B、产品绝对的平均分配

C、建立“无处不均匀,

无人不饱暖”的理想社会。

太平天国的革命纲领

1、太平天国胜利进军

2、定都天京(正式建立政权的标志)

三、全盛

1、军事上的全盛(北伐、西征)

第一,强烈的革命性:首先,它继承和发展了历代农民的

斗争思想,明确主张废除封建土地所有制,并形成系统的革命

纲领,是农民阶级所能提出的最完整的反封建纲领,成为几千

年来农民战争的最高峰;其次,它从各方面冲击了封建礼教和

纲纪(纲领的内容是多方面的)。

第二,空想性:首先,平分土地在当时社会无法实现,只

是小生产者的一种迫切愿望。1854年太平天国规定“照旧交粮纳

税”,事实上承认了地主土地私有;其次,绝对平均分配的圣库

制度违背小生产者的阶级本性,无法实现,也无法调动其积极

性;再次,社会关系上的人人平等,随着太平天国政治逐步的

封建化和等级制度的建立,也成为泡影。此外,加上当时的战

争环境,这个制度根本无法实施。

第三,落后性:此纲领是把小农自然经济作为追求的理想

化目标,实际上未超越封建主义的经济范畴。它主张小私有制,

废除商品经济,不符合国际和国内经济发展的规律和趋势。

结论:太平天国军事上的胜利缺乏政治、经济和思想的牢固基础,不可能提出彻底改造封建社会的纲领,更不能阻止政权的封建化,革命的高潮隐含着危机。

如何评价《天朝田亩制度》?

太平天国运动

一、兴起

二、发展

三、全盛

天京变乱(太平天国运动

由盛转衰)

五、失败

标志:1864年天京陷落

失败原因

主观

客观:

教训:

四、衰落

重建领导核心,颁布

《资政新篇》

清政府的镇压

1.失败的原因

主观方面: 一是农民阶级的局限性——革命纲领不科学、策略错误、天京变乱等:二是战略上的失误。

客观方面:中外反动势力的联合剿杀。

根本原因:农民阶级不代表先进的生产力

2.启示

阶级和时代的局限性, 农民阶级无法领导中国革命取得胜利。中国革命需要代表先进生产力的阶级领导。

思考:联系史实,分析太平天国失败的原因及其启示。

合作探究:

同中国古代农民群众的反抗斗争相比,太平天国运动有何特点?为什么会有这些特点?

㈡原因:

由中国半殖民地半封建的社会性质决定。

⑵提出了近代中国第一个具有发展资本主义性质的社会改革方案《资政新篇》 。

㈠特点:

⑴是反封建反侵略的农民革命战争;

太平天国形势发展示意图

开始:1851,金田起义

1853,定都天京、北伐

全盛:1856,西征、东征

盛衰转变:1856年的天京变乱

1859年,《资政新篇》

失败:1864年,天京失陷

前后14年

金田

永安

长沙

武昌

南昌

九江

天津

金田起义

永安建制

定都天京

天京陷落

北伐西征

天京变乱

后期防御战

二、天国兴衰

五、太平天国运动的历史作用

反封建反侵略的农民革命战争。

1)加速了清王朝和整个封建制度的衰落与崩溃

2)在反封同时,又担负反侵略的任务

3)中国农民战争的最高峰

4)提出在中国发展资本主义的方案

5)是亚洲民族解放运动的重要组成部分,打击了西方殖民主义

性质:

思考:

你如何评价太平天国的《资政新篇》 ?

太平天国运动(1851--1864)

三、天国的施政纲领

比较《天朝田亩制度》和《资政新篇》

项目 《天朝田亩制度》 《资政新篇》

内容 ①平分土地②圣库制度③建立理想天国 ①政治法制选举②经济主张发展资本主义经济③文化主张学西④外交独立平等

评价 ①强烈革命性:反封结晶②强烈空想性:违背社会规律③本质落后:小农理想 ①革命性:否定封建制度②先进性:第一份资本主义近代化方案③空想性:超越具体历史条件

结果 未能真正落实 未能真正落实

联系 两者在反封方面具体一致性,但出发点不同

区别 两种主张和实质相反;前者违背社会规律,后者符合历史方向

太平天国玉玺

永安整顿建制内容 永安封王表

曾国藩(1811—1872),湖南湘乡人。1852年创建湘军,1854年始与太平天国军作战,1860年升任两江总督,次年节制苏、皖、赣、浙四省军务,派李鸿章、左宗棠分两路,他居一方指挥,分三路围攻天京,1864年7月陷天京,太平天国亡。后从事洋务运动,举办军事工业。1870年任直隶总督。

李鸿章(1823—1901),安徽合肥人。1865年署两江总督。1870年任直隶总督兼北洋通商事务大臣,长期掌管外交、军事、经济大权,成为洋务派首领之一。他主张“外须和戎,内须变法”,开办军事工业、民用企业,创办江南制造总局、金陵机器局,用海关税购军火、军舰,建立北洋水师。对外,曾代表清政府签订一系列条约,包括《马关条约》及《辛丑条约》。

太平军与清军作战

太平军与英军作战

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的中央集权制度

- 第1课 夏商制度与西周封建

- 第2课 大一统与秦朝中央集权制度的确立

- 第3课 古代政治制度的成熟

- 第4课 专制集权的不断加强

- 第二单元 古希腊和古罗马的政治制度

- 第5课 爱琴文明与古希腊城邦制度

- 第6课 雅典城邦的民主政治

- 第7课 古罗马的政制与法律

- 第三单元 近代西方资本主义政体的建立

- 第8课 英国的制度创新

- 第9课 北美大陆上的新体制

- 第10课 欧洲大陆的政体改革

- 第四单元 内忧外患与中华民族的奋起

- 第12课 鸦片战争

- 第13课 太平天国运动

- 第14课 从中日甲午战争到八国联军侵华

- 第15课 辛亥革命

- 第16课 五四爱国运动

- 第五单元 马克思主义的产生、发展与中国新民主主义革命

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月社会主义革命

- 第20课 新民主主义革命与中国共产党

- 第六单元 中国社会主义的政治建设与祖国统一

- 第21课 新中国的政治建设

- 第22课 社会主义政治建设的曲折发展

- 第23课 祖国统一的历史潮流

- 第七单元 复杂多样的当代世界

- 第24课 两极对峙格局的形成

- 第25课 世界多极化趋势

- 第26课 屹立于世界民族之林———新中国外交

- 第27课 跨世纪的世界格局