7*溜索 讲练课件(共31张PPT)

图片预览

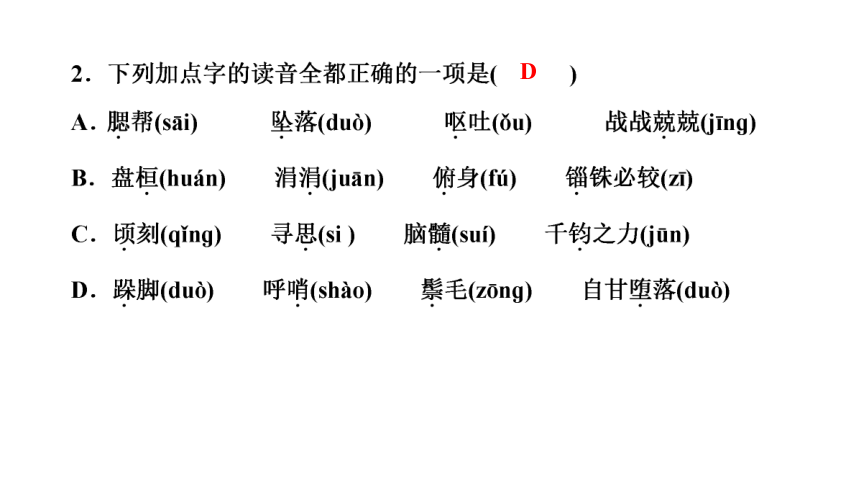

文档简介

第二单元

人教版

7* 溜 索

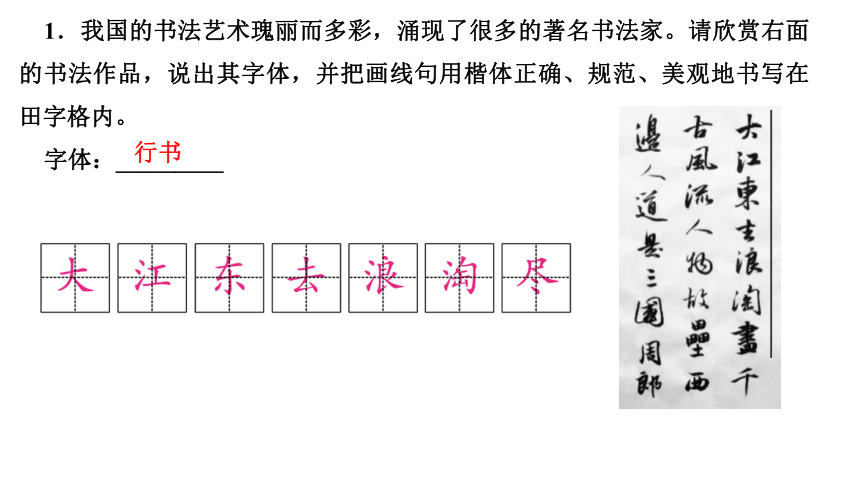

1.我国的书法艺术瑰丽而多彩,涌现了很多的著名书法家。请欣赏右面的书法作品,说出其字体,并把画线句用楷体正确、规范、美观地书写在田字格内。

字体:_________

行书

D

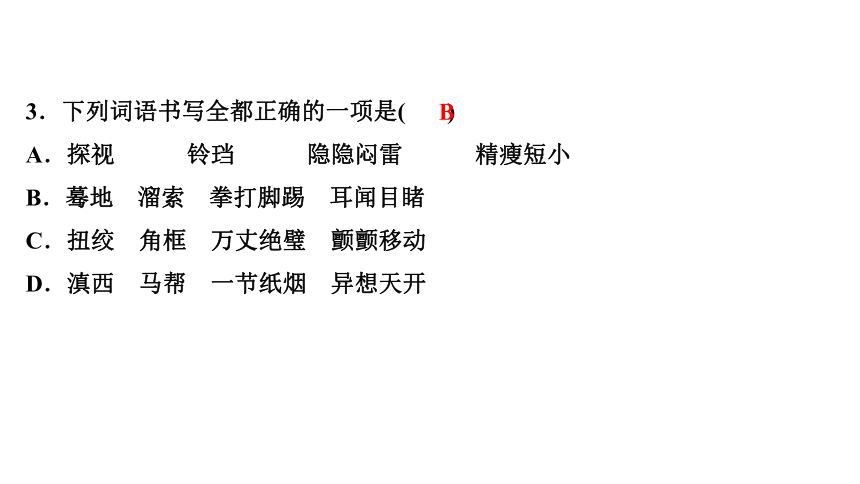

3.下列词语书写全都正确的一项是( )

A.探视 铃珰 隐隐闷雷 精瘦短小

B.蓦地 溜索 拳打脚踢 耳闻目睹

C.扭绞 角框 万丈绝璧 颤颤移动

D.滇西 马帮 一节纸烟 异想天开

B

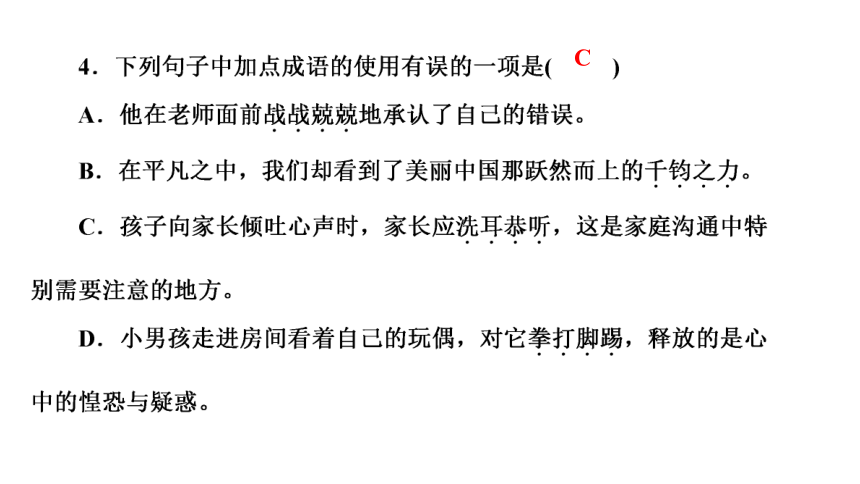

C

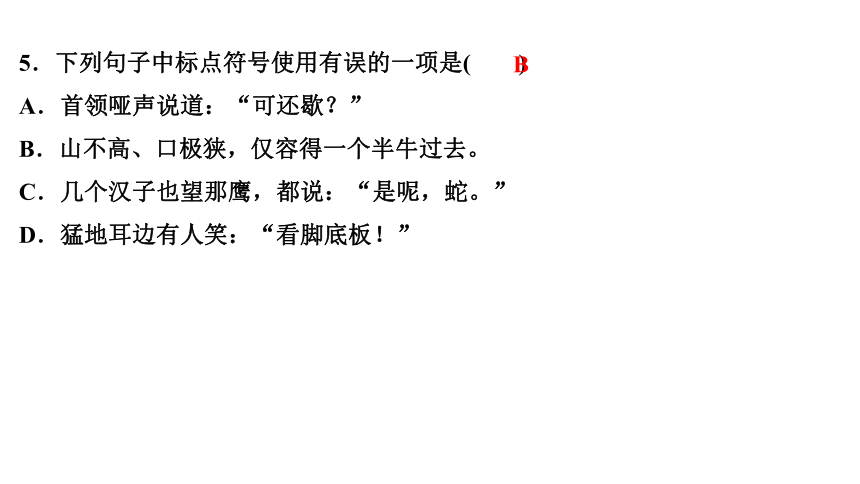

5.下列句子中标点符号使用有误的一项是( )

A.首领哑声说道:“可还歇?”

B.山不高、口极狭,仅容得一个半牛过去。

C.几个汉子也望那鹰,都说:“是呢,蛇。”

D.猛地耳边有人笑:“看脚底板!”

B

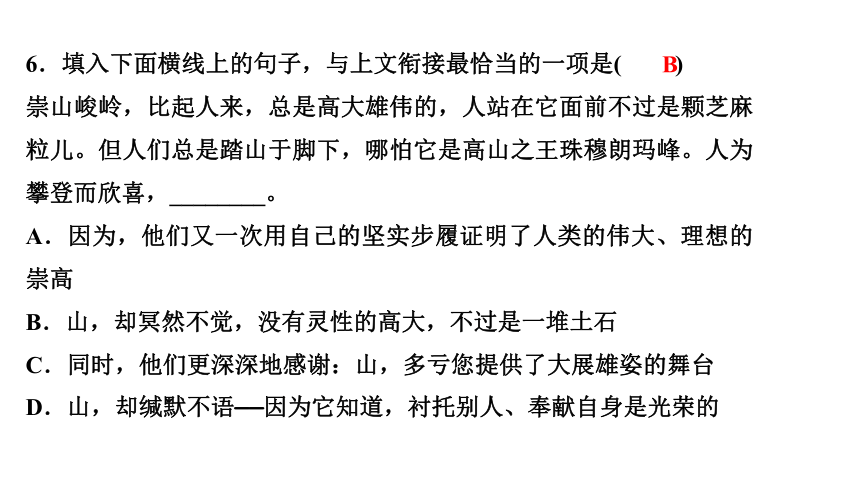

6.填入下面横线上的句子,与上文衔接最恰当的一项是( )

崇山峻岭,比起人来,总是高大雄伟的,人站在它面前不过是颗芝麻粒儿。但人们总是踏山于脚下,哪怕它是高山之王珠穆朗玛峰。人为攀登而欣喜,________。

A.因为,他们又一次用自己的坚实步履证明了人类的伟大、理想的崇高

B.山,却冥然不觉,没有灵性的高大,不过是一堆土石

C.同时,他们更深深地感谢:山,多亏您提供了大展雄姿的舞台

D.山,却缄默不语——因为它知道,衬托别人、奉献自身是光荣的

B

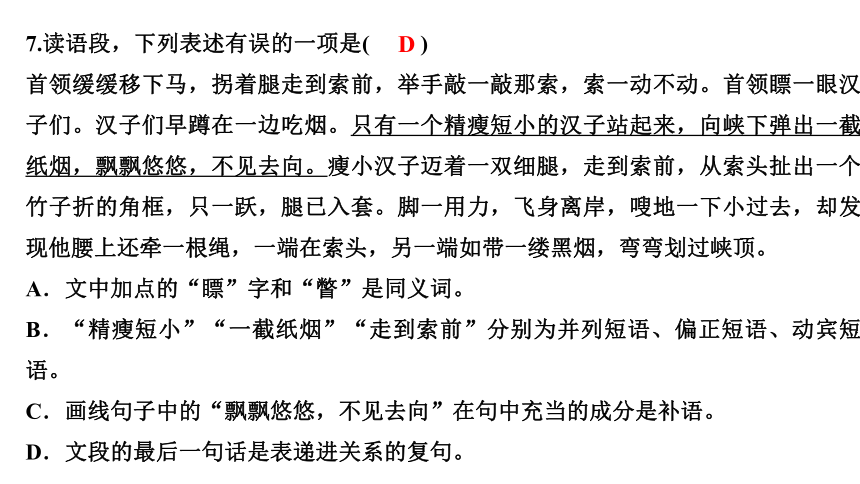

7.读语段,下列表述有误的一项是( )

首领缓缓移下马,拐着腿走到索前,举手敲一敲那索,索一动不动。首领瞟一眼汉子们。汉子们早蹲在一边吃烟。只有一个精瘦短小的汉子站起来,向峡下弹出一截纸烟,飘飘悠悠,不见去向。瘦小汉子迈着一双细腿,走到索前,从索头扯出一个竹子折的角框,只一跃,腿已入套。脚一用力,飞身离岸,嗖地一下小过去,却发现他腰上还牵一根绳,一端在索头,另一端如带一缕黑烟,弯弯划过峡顶。

A.文中加点的“瞟”字和“瞥”是同义词。

B.“精瘦短小”“一截纸烟”“走到索前”分别为并列短语、偏正短语、动宾短语。

C.画线句子中的“飘飘悠悠,不见去向”在句中充当的成分是补语。

D.文段的最后一句话是表递进关系的复句。

D

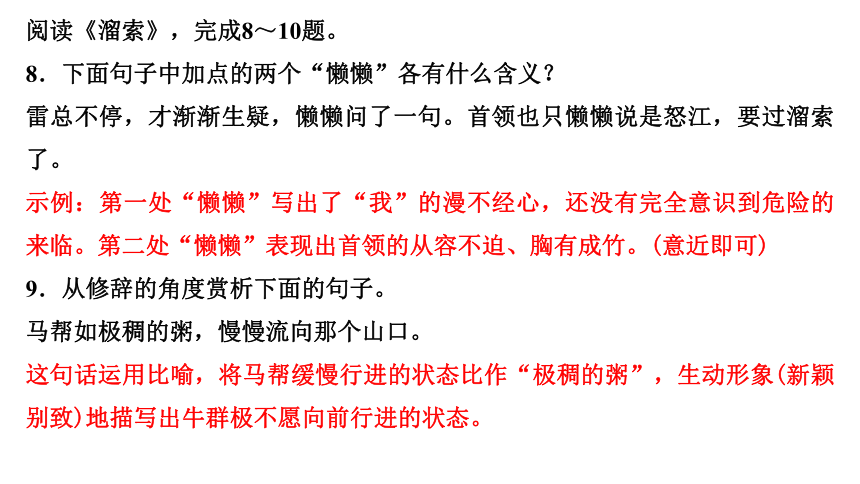

阅读《溜索》,完成8~10题。

8.下面句子中加点的两个“懒懒”各有什么含义?

雷总不停,才渐渐生疑,懒懒问了一句。首领也只懒懒说是怒江,要过溜索了。

示例:第一处“懒懒”写出了“我”的漫不经心,还没有完全意识到危险的来临。第二处“懒懒”表现出首领的从容不迫、胸有成竹。(意近即可)

9.从修辞的角度赏析下面的句子。

马帮如极稠的粥,慢慢流向那个山口。

这句话运用比喻,将马帮缓慢行进的状态比作“极稠的粥”,生动形象(新颖别致)地描写出牛群极不愿向前行进的状态。

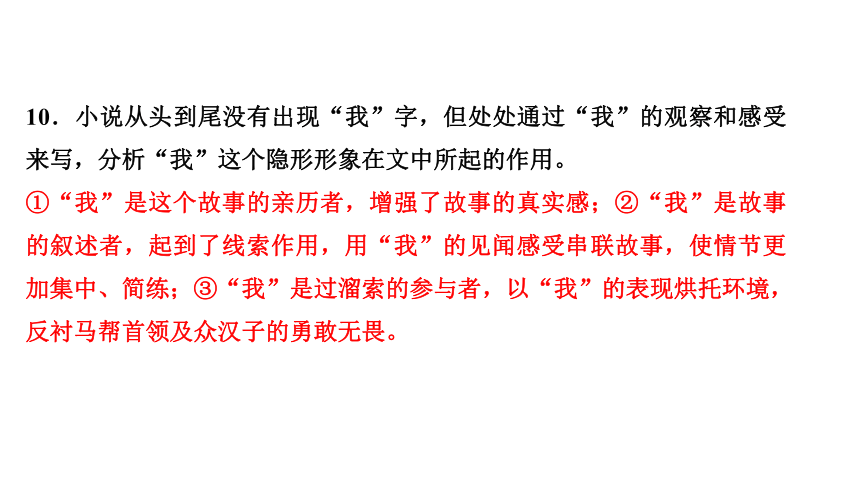

10.小说从头到尾没有出现“我”字,但处处通过“我”的观察和感受来写,分析“我”这个隐形形象在文中所起的作用。

①“我”是这个故事的亲历者,增强了故事的真实感;②“我”是故事的叙述者,起到了线索作用,用“我”的见闻感受串联故事,使情节更加集中、简练;③“我”是过溜索的参与者,以“我”的表现烘托环境,反衬马帮首领及众汉子的勇敢无畏。

(二)

灯

侯发山

①周末,小伟回乡下看望父亲。

②看到小伟回来,父亲的眼角、眉梢,还有皱纹、舒心的笑意都一起弥漫出来。小伟算个孝子,虽然在城里上班,平时没少回家看看,有时忙,回不来,打个电话,或是在微信上视频聊天,这一切都让父亲自豪、欣慰。

③吃罢晚饭,父亲提出要带小伟到东江钓鱼。晚上钓鱼?黑灯瞎火的能钓到吗?父亲要给自己做鱼吃?还是父亲缺钱花啊?小伟心里打了不少的问号,嘴上还是爽快地答应了。

④小伟知道,人上了年纪,往往跟小孩子一样,会做出一些看似可笑或是愚蠢的事。他还知道,顺着老人的意思就是最好的孝顺。母亲死得早,是父亲一把屎一嘴饭把自己带大的,风里来雨里去,靠捕鱼供自己吃喝,供自己上学。

小伟毕业参加工作后,想把父亲带进城,父亲执意不去,说自己在乡下习惯了,小伟也就没再坚持。他心里清楚,最主要的,家里有母亲的影子和味道,父亲舍不得离开。

⑤来到江边,天已经完全暗下来,江和天似乎连接到一块儿了,只能听到江水不安分的波涛声。

⑥父亲没有拿出鱼竿,没有带鱼饵。小伟以为父亲忘了,正要自责自己没有提醒他,父亲笑了笑,说,“孩子,不用鱼竿,照样可以钓鱼。小伟吃惊不小,心说父亲什么时候会徒手逮鱼了?从未见过,也从没有听说过啊。难道是父亲早就有的绝技,今天要露一手给自己瞧?小伟正在胡乱猜测,父亲拉着他来到浅水处,让他往水里看。顺着父亲的手势,小伟辨认半天,才看清水底下有个闪闪发光的东西。那是什么?小伟心里疑惑,正要问父亲,父亲说,小伟,那是蛤蟆鱼,也叫老头鱼,学名安康鱼。还有这种鱼?它怎么会发光呢?小伟惊诧不已。他又往水里细看,看到这种鱼头顶上有一根钓竿,这根钓竿不时会发出星星一样的闪光,像一只悬挂明灯的钓鱼竿。

⑦父亲说,蛤蟆鱼基本上是吃等食的,平时潜伏不动,以背鳍第一棘的皮瓣为钓饵,诱捕那些趋光的鱼虾类。说到这里,父亲挽起裤脚悄悄下水,探下身子,手猛地一伸,就抓到了那只蛤蟆鱼。小伟呵呵一笑,对父亲说:“爹,这就叫作螳螂捕蝉,黄雀在后。”

⑧这种鱼肉少,吃起来不过瘾。父亲甩手把鱼扔进了江里,然后继续说,咱江边好多渔民都喜欢逮蛤蟆鱼,好逮,不费劲。孩子,人跟这蛤蟆鱼一样,不能太出风头。

⑨父亲这是哪里话啊?小伟心里打了个楞。

⑩父亲说,你下乡扶贫,你改造危房,你资助贫困大学生,这些都没错,不要传到朋友圈嘛。原来,父亲天天去自己的朋友圈里转,时时关注着自己呢!小伟恍然大悟,心里一下子热乎起来。

?父亲说,你是单位的一把手,有时不能太招人眼,让人揪住把柄,可就不好喽。小伟说,爹,我是故意那样做的。父亲愣怔了一下。小伟说,我那样做,一是督促自己坚持到底,不能半途而废;二是让大家监督自己,杜绝自己有谋私利的行为;还有一点,就是做一个样子给他们看!爹,无欲则刚,有什么好怕的呢?父亲说,咋不早给我说呢?害得我担惊受怕,好几个晚上都睡不着。

?有轮船的汽笛声从江面上飘过来。父亲指着远处的灯塔,自豪地说,小伟,爹希望像你说的,要做灯塔发出的光,不要做蛤蟆鱼身上的光!

?小伟依偎着父亲,感觉到父亲的身板还是那样的结实,那样的硬朗,那样的温暖。

?回家的路上没有路灯,黑瞎瞎的,有父亲在身边,小伟走得很踏实,一点也不用担心会迷路。

(选自《小说选刊》2019年第5期,有删改)

11.请用简洁的语言,将小说的主要情节补充完整。

小伟回乡看望父亲→______________________→_________________→

____________________→小伟感到很踏实

12.联系上下文,简要赏析文中画线句子。

来到江边,天已经完全暗下来,江和天似乎连接到一块儿了,只能听到江水不安分的波涛声。

运用了拟人的修辞手法,“安分”一词赋予江水人的情感,写出了江水波浪起伏的状态。同时也交代了“父亲”捉鱼时的地点、时间及昏暗的环境。

父亲带小伟去钓鱼

父亲抓到蛤蟆鱼

父亲借鱼说理

13.结合文章内容,写出你对“要做灯塔发出的光,不要做蛤蟆鱼身上的光!”这句话的理解,并联系自己的生活体验,谈谈你对此的感悟。

①“灯塔发出的光”指引人走向光明,是无私奉献精神的象征;“蛤蟆鱼身上的光”是为了诱捕食物,象征着自私和张扬;②_这句话是指人应该有为民服务、无私奉献的精神,不能太张扬和自私;③这句话既表明了父亲对小伟的谆谆教导,丰富了人物形象,也深化了文章主题,同时也照应了小说的标题“灯”;④在生活中,我们应该做无私奉献的人,不能做自私张扬的人。(能联系自身生活实际谈,言之成理即可)

14.学习完《溜索》一文后,晋城实验中学九年级(1)班组织了一次“挑战自我话探险”综合性学习活动,请你参加并完成下列任务。

【活动一:对联撰写】

本次活动非常成功,锻炼了学生的独立生活能力与语言沟通能力,受到家长们的一致好评。有家长为本次活动题了上联,请你为它对出下联。

上联:挑战途中增智慧

下联:__________________

生存路上见成长

【活动二:精神培养】

为了活动开展得更顺利,老师要求我们读一些有关探险的文章,培养坚强勇敢的探险精神。请你补写完整下面的读书摘记卡。

读书摘记卡

主题

探险

时间

2019.9.22

编号

007

摘录:一个人虽然在同不可战胜的厄运的搏斗中毁灭了自己,但他的心灵却因此变得无比高尚。——茨威格《______________》

随感:在与南极险恶环境的搏斗中,斯科特他们的身体倒下了,但心灵却经受住了考验。正如海明威所说:人可以被毁灭,但不可以被打败。

摘录:但愿他这个高明的学者继续做和平的探海工作!固然他的命运是离奇古怪的,但他也是崇高伟大的。——凡尔纳《_______________》

随感:为了追求正义, ___________________(人名)开始了海底旅行,“搁浅珊瑚礁”“_________________________________________________”等一系列历险,证明了他是机智无畏的斗士。他的确“崇高伟大”!

伟大的悲剧

海底两万里

尼摩(尼摩船长)

遭土著人围攻(同鲨鱼搏斗、冰山封路、陷缺氧危机、被章鱼袭击等)

15.本文运用了多种衬托手法。有动物间的衬托,如领队骑的马伟岸、飘逸、雄壮,飞翔的鹰在峡谷中与狂风猛烈搏击,过峡谷的牛恐惧得不肯再挪动半步、泪流发抖。有人物与人物的衬托,如“我”的战战兢兢与勇敢无畏的领队和汉子们构成反衬。有动物与人物的衬托,如“我”与牛的互相衬托。

请你运用衬托手法写一个片段。(不超过120字)

【连线课文】

山不高,口极狭,仅容得一个半牛过去。不由捏紧了心,准备一睹气贯滇西的那江,却不料转出山口,依然是闷闷的雷。心下大惑,见前边牛们死也不肯再走,就下马向岸前移去。行到岸边,抽一口气,腿子抖起来,如牛一般,不敢再往前动半步。

【写法分析】

为突出主要人物或事物,常常要用其他人物或事物来陪衬、对照,这种写作方法就叫作衬托(或烘托、映衬)。衬托手法在具体用于写人物时,一般又有以下几种使用形式:

(1)以次要人物衬托主要人物。可以用一人衬托另一人,或用一人衬托几人;也可以用几人衬托一人,或用多人衬托一人。

(2)以景物、环境描写,交代背景等来衬托人物。

示例:凶猛的洪水来了。他巍然屹立在恶浪之中,像半截铁塔。岸边,一棵苍翠的劲松,昂首挺胸,对抗着无边的风雨,似乎要和他肩并肩向这百年一遇的洪灾发起挑战。随着时间的流逝,他扛、背、抱沙袋的动作越来越迟缓,他感到手脚都不是自己的了。蝉,在绝望地悲鸣;风,在粗重地喘息。有人已经跌坐在泥泞里无力起身,他伸手抹一把脸,使劲甩甩头,艰难地向前走去。他的脚下,是无边无际的大地;他的头上,是辽阔浩瀚的天空。

(2019·山西)致敬英烈——那些被铭记的过往

〔三三两两的特务在巡逻。阳光斜斜地照着监狱的铁窗。几只小虫在空中飞动。

A (喜悦)哟,多好看的小虫!

〔伸手捉住一只。

刘思扬 (怜惜地望着A)

〔将一个空火柴盒,递出铁窗,送给A。

A (惊喜)

〔打开火柴盒,把小虫放进去。小虫不安地爬动。

A (沉思状)

〔再次打开火柴盒,放飞小虫。

A (高兴,拍手)飞了,飞了,他坐飞机飞回家去了

A (微笑)解放了我们也坐飞机回去!

〔刘思扬点头,神情庄重。

以上是一班同学表演的独幕剧剧本。剧本中的A指__________________(人名),这个情节出自经典名著________,这是本讲述革命者为迎接解放而进行的最后决战的书。

小萝卜头(或:宋振中)

《红岩》

【思路点拨】本题是道名著阅读题,但它改变了传统的阅读方式,以一种新型的考查方式来考查。这要求同学们在阅读名著经典时,除了要注意掌握基本的情节外,还要对那些比较经典的情节,换个阅读思考方式。如这段文字是《红岩》中小萝卜头的相关内容,但这里笔者把它改成了剧本的形式。形式新颖了,增加了阅读思考的内容。

人教版

7* 溜 索

1.我国的书法艺术瑰丽而多彩,涌现了很多的著名书法家。请欣赏右面的书法作品,说出其字体,并把画线句用楷体正确、规范、美观地书写在田字格内。

字体:_________

行书

D

3.下列词语书写全都正确的一项是( )

A.探视 铃珰 隐隐闷雷 精瘦短小

B.蓦地 溜索 拳打脚踢 耳闻目睹

C.扭绞 角框 万丈绝璧 颤颤移动

D.滇西 马帮 一节纸烟 异想天开

B

C

5.下列句子中标点符号使用有误的一项是( )

A.首领哑声说道:“可还歇?”

B.山不高、口极狭,仅容得一个半牛过去。

C.几个汉子也望那鹰,都说:“是呢,蛇。”

D.猛地耳边有人笑:“看脚底板!”

B

6.填入下面横线上的句子,与上文衔接最恰当的一项是( )

崇山峻岭,比起人来,总是高大雄伟的,人站在它面前不过是颗芝麻粒儿。但人们总是踏山于脚下,哪怕它是高山之王珠穆朗玛峰。人为攀登而欣喜,________。

A.因为,他们又一次用自己的坚实步履证明了人类的伟大、理想的崇高

B.山,却冥然不觉,没有灵性的高大,不过是一堆土石

C.同时,他们更深深地感谢:山,多亏您提供了大展雄姿的舞台

D.山,却缄默不语——因为它知道,衬托别人、奉献自身是光荣的

B

7.读语段,下列表述有误的一项是( )

首领缓缓移下马,拐着腿走到索前,举手敲一敲那索,索一动不动。首领瞟一眼汉子们。汉子们早蹲在一边吃烟。只有一个精瘦短小的汉子站起来,向峡下弹出一截纸烟,飘飘悠悠,不见去向。瘦小汉子迈着一双细腿,走到索前,从索头扯出一个竹子折的角框,只一跃,腿已入套。脚一用力,飞身离岸,嗖地一下小过去,却发现他腰上还牵一根绳,一端在索头,另一端如带一缕黑烟,弯弯划过峡顶。

A.文中加点的“瞟”字和“瞥”是同义词。

B.“精瘦短小”“一截纸烟”“走到索前”分别为并列短语、偏正短语、动宾短语。

C.画线句子中的“飘飘悠悠,不见去向”在句中充当的成分是补语。

D.文段的最后一句话是表递进关系的复句。

D

阅读《溜索》,完成8~10题。

8.下面句子中加点的两个“懒懒”各有什么含义?

雷总不停,才渐渐生疑,懒懒问了一句。首领也只懒懒说是怒江,要过溜索了。

示例:第一处“懒懒”写出了“我”的漫不经心,还没有完全意识到危险的来临。第二处“懒懒”表现出首领的从容不迫、胸有成竹。(意近即可)

9.从修辞的角度赏析下面的句子。

马帮如极稠的粥,慢慢流向那个山口。

这句话运用比喻,将马帮缓慢行进的状态比作“极稠的粥”,生动形象(新颖别致)地描写出牛群极不愿向前行进的状态。

10.小说从头到尾没有出现“我”字,但处处通过“我”的观察和感受来写,分析“我”这个隐形形象在文中所起的作用。

①“我”是这个故事的亲历者,增强了故事的真实感;②“我”是故事的叙述者,起到了线索作用,用“我”的见闻感受串联故事,使情节更加集中、简练;③“我”是过溜索的参与者,以“我”的表现烘托环境,反衬马帮首领及众汉子的勇敢无畏。

(二)

灯

侯发山

①周末,小伟回乡下看望父亲。

②看到小伟回来,父亲的眼角、眉梢,还有皱纹、舒心的笑意都一起弥漫出来。小伟算个孝子,虽然在城里上班,平时没少回家看看,有时忙,回不来,打个电话,或是在微信上视频聊天,这一切都让父亲自豪、欣慰。

③吃罢晚饭,父亲提出要带小伟到东江钓鱼。晚上钓鱼?黑灯瞎火的能钓到吗?父亲要给自己做鱼吃?还是父亲缺钱花啊?小伟心里打了不少的问号,嘴上还是爽快地答应了。

④小伟知道,人上了年纪,往往跟小孩子一样,会做出一些看似可笑或是愚蠢的事。他还知道,顺着老人的意思就是最好的孝顺。母亲死得早,是父亲一把屎一嘴饭把自己带大的,风里来雨里去,靠捕鱼供自己吃喝,供自己上学。

小伟毕业参加工作后,想把父亲带进城,父亲执意不去,说自己在乡下习惯了,小伟也就没再坚持。他心里清楚,最主要的,家里有母亲的影子和味道,父亲舍不得离开。

⑤来到江边,天已经完全暗下来,江和天似乎连接到一块儿了,只能听到江水不安分的波涛声。

⑥父亲没有拿出鱼竿,没有带鱼饵。小伟以为父亲忘了,正要自责自己没有提醒他,父亲笑了笑,说,“孩子,不用鱼竿,照样可以钓鱼。小伟吃惊不小,心说父亲什么时候会徒手逮鱼了?从未见过,也从没有听说过啊。难道是父亲早就有的绝技,今天要露一手给自己瞧?小伟正在胡乱猜测,父亲拉着他来到浅水处,让他往水里看。顺着父亲的手势,小伟辨认半天,才看清水底下有个闪闪发光的东西。那是什么?小伟心里疑惑,正要问父亲,父亲说,小伟,那是蛤蟆鱼,也叫老头鱼,学名安康鱼。还有这种鱼?它怎么会发光呢?小伟惊诧不已。他又往水里细看,看到这种鱼头顶上有一根钓竿,这根钓竿不时会发出星星一样的闪光,像一只悬挂明灯的钓鱼竿。

⑦父亲说,蛤蟆鱼基本上是吃等食的,平时潜伏不动,以背鳍第一棘的皮瓣为钓饵,诱捕那些趋光的鱼虾类。说到这里,父亲挽起裤脚悄悄下水,探下身子,手猛地一伸,就抓到了那只蛤蟆鱼。小伟呵呵一笑,对父亲说:“爹,这就叫作螳螂捕蝉,黄雀在后。”

⑧这种鱼肉少,吃起来不过瘾。父亲甩手把鱼扔进了江里,然后继续说,咱江边好多渔民都喜欢逮蛤蟆鱼,好逮,不费劲。孩子,人跟这蛤蟆鱼一样,不能太出风头。

⑨父亲这是哪里话啊?小伟心里打了个楞。

⑩父亲说,你下乡扶贫,你改造危房,你资助贫困大学生,这些都没错,不要传到朋友圈嘛。原来,父亲天天去自己的朋友圈里转,时时关注着自己呢!小伟恍然大悟,心里一下子热乎起来。

?父亲说,你是单位的一把手,有时不能太招人眼,让人揪住把柄,可就不好喽。小伟说,爹,我是故意那样做的。父亲愣怔了一下。小伟说,我那样做,一是督促自己坚持到底,不能半途而废;二是让大家监督自己,杜绝自己有谋私利的行为;还有一点,就是做一个样子给他们看!爹,无欲则刚,有什么好怕的呢?父亲说,咋不早给我说呢?害得我担惊受怕,好几个晚上都睡不着。

?有轮船的汽笛声从江面上飘过来。父亲指着远处的灯塔,自豪地说,小伟,爹希望像你说的,要做灯塔发出的光,不要做蛤蟆鱼身上的光!

?小伟依偎着父亲,感觉到父亲的身板还是那样的结实,那样的硬朗,那样的温暖。

?回家的路上没有路灯,黑瞎瞎的,有父亲在身边,小伟走得很踏实,一点也不用担心会迷路。

(选自《小说选刊》2019年第5期,有删改)

11.请用简洁的语言,将小说的主要情节补充完整。

小伟回乡看望父亲→______________________→_________________→

____________________→小伟感到很踏实

12.联系上下文,简要赏析文中画线句子。

来到江边,天已经完全暗下来,江和天似乎连接到一块儿了,只能听到江水不安分的波涛声。

运用了拟人的修辞手法,“安分”一词赋予江水人的情感,写出了江水波浪起伏的状态。同时也交代了“父亲”捉鱼时的地点、时间及昏暗的环境。

父亲带小伟去钓鱼

父亲抓到蛤蟆鱼

父亲借鱼说理

13.结合文章内容,写出你对“要做灯塔发出的光,不要做蛤蟆鱼身上的光!”这句话的理解,并联系自己的生活体验,谈谈你对此的感悟。

①“灯塔发出的光”指引人走向光明,是无私奉献精神的象征;“蛤蟆鱼身上的光”是为了诱捕食物,象征着自私和张扬;②_这句话是指人应该有为民服务、无私奉献的精神,不能太张扬和自私;③这句话既表明了父亲对小伟的谆谆教导,丰富了人物形象,也深化了文章主题,同时也照应了小说的标题“灯”;④在生活中,我们应该做无私奉献的人,不能做自私张扬的人。(能联系自身生活实际谈,言之成理即可)

14.学习完《溜索》一文后,晋城实验中学九年级(1)班组织了一次“挑战自我话探险”综合性学习活动,请你参加并完成下列任务。

【活动一:对联撰写】

本次活动非常成功,锻炼了学生的独立生活能力与语言沟通能力,受到家长们的一致好评。有家长为本次活动题了上联,请你为它对出下联。

上联:挑战途中增智慧

下联:__________________

生存路上见成长

【活动二:精神培养】

为了活动开展得更顺利,老师要求我们读一些有关探险的文章,培养坚强勇敢的探险精神。请你补写完整下面的读书摘记卡。

读书摘记卡

主题

探险

时间

2019.9.22

编号

007

摘录:一个人虽然在同不可战胜的厄运的搏斗中毁灭了自己,但他的心灵却因此变得无比高尚。——茨威格《______________》

随感:在与南极险恶环境的搏斗中,斯科特他们的身体倒下了,但心灵却经受住了考验。正如海明威所说:人可以被毁灭,但不可以被打败。

摘录:但愿他这个高明的学者继续做和平的探海工作!固然他的命运是离奇古怪的,但他也是崇高伟大的。——凡尔纳《_______________》

随感:为了追求正义, ___________________(人名)开始了海底旅行,“搁浅珊瑚礁”“_________________________________________________”等一系列历险,证明了他是机智无畏的斗士。他的确“崇高伟大”!

伟大的悲剧

海底两万里

尼摩(尼摩船长)

遭土著人围攻(同鲨鱼搏斗、冰山封路、陷缺氧危机、被章鱼袭击等)

15.本文运用了多种衬托手法。有动物间的衬托,如领队骑的马伟岸、飘逸、雄壮,飞翔的鹰在峡谷中与狂风猛烈搏击,过峡谷的牛恐惧得不肯再挪动半步、泪流发抖。有人物与人物的衬托,如“我”的战战兢兢与勇敢无畏的领队和汉子们构成反衬。有动物与人物的衬托,如“我”与牛的互相衬托。

请你运用衬托手法写一个片段。(不超过120字)

【连线课文】

山不高,口极狭,仅容得一个半牛过去。不由捏紧了心,准备一睹气贯滇西的那江,却不料转出山口,依然是闷闷的雷。心下大惑,见前边牛们死也不肯再走,就下马向岸前移去。行到岸边,抽一口气,腿子抖起来,如牛一般,不敢再往前动半步。

【写法分析】

为突出主要人物或事物,常常要用其他人物或事物来陪衬、对照,这种写作方法就叫作衬托(或烘托、映衬)。衬托手法在具体用于写人物时,一般又有以下几种使用形式:

(1)以次要人物衬托主要人物。可以用一人衬托另一人,或用一人衬托几人;也可以用几人衬托一人,或用多人衬托一人。

(2)以景物、环境描写,交代背景等来衬托人物。

示例:凶猛的洪水来了。他巍然屹立在恶浪之中,像半截铁塔。岸边,一棵苍翠的劲松,昂首挺胸,对抗着无边的风雨,似乎要和他肩并肩向这百年一遇的洪灾发起挑战。随着时间的流逝,他扛、背、抱沙袋的动作越来越迟缓,他感到手脚都不是自己的了。蝉,在绝望地悲鸣;风,在粗重地喘息。有人已经跌坐在泥泞里无力起身,他伸手抹一把脸,使劲甩甩头,艰难地向前走去。他的脚下,是无边无际的大地;他的头上,是辽阔浩瀚的天空。

(2019·山西)致敬英烈——那些被铭记的过往

〔三三两两的特务在巡逻。阳光斜斜地照着监狱的铁窗。几只小虫在空中飞动。

A (喜悦)哟,多好看的小虫!

〔伸手捉住一只。

刘思扬 (怜惜地望着A)

〔将一个空火柴盒,递出铁窗,送给A。

A (惊喜)

〔打开火柴盒,把小虫放进去。小虫不安地爬动。

A (沉思状)

〔再次打开火柴盒,放飞小虫。

A (高兴,拍手)飞了,飞了,他坐飞机飞回家去了

A (微笑)解放了我们也坐飞机回去!

〔刘思扬点头,神情庄重。

以上是一班同学表演的独幕剧剧本。剧本中的A指__________________(人名),这个情节出自经典名著________,这是本讲述革命者为迎接解放而进行的最后决战的书。

小萝卜头(或:宋振中)

《红岩》

【思路点拨】本题是道名著阅读题,但它改变了传统的阅读方式,以一种新型的考查方式来考查。这要求同学们在阅读名著经典时,除了要注意掌握基本的情节外,还要对那些比较经典的情节,换个阅读思考方式。如这段文字是《红岩》中小萝卜头的相关内容,但这里笔者把它改成了剧本的形式。形式新颖了,增加了阅读思考的内容。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读