2021年中考二轮复习 课外文言文阅读课件(共60张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021年中考二轮复习 课外文言文阅读课件(共60张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 176.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第三部分 文言文阅读

第二章 课外文言文阅读

目录

01

考情分析

02

真题再现

03

备考策略

05

中考模拟演练

04

复习擂台

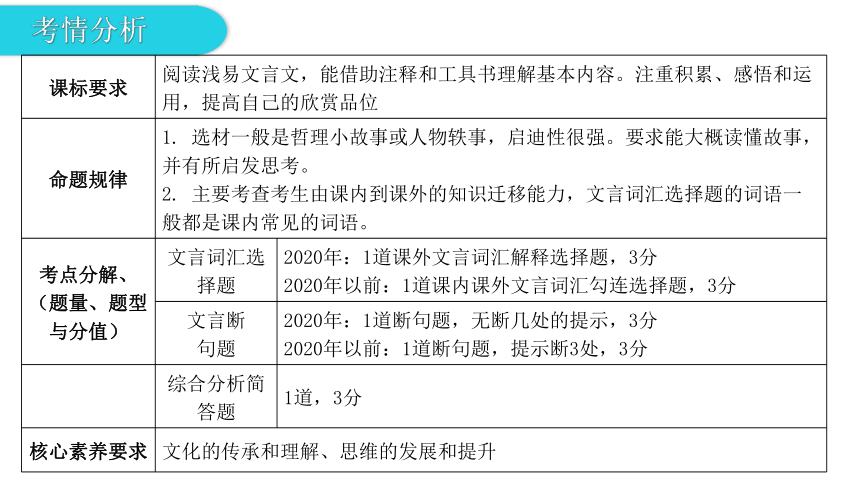

考情分析

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}课标要求

阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品位

命题规律

1. 选材一般是哲理小故事或人物轶事,启迪性很强。要求能大概读懂故事,并有所启发思考。

2. 主要考查考生由课内到课外的知识迁移能力,文言词汇选择题的词语一般都是课内常见的词语。

考点分解、

(题量、题型与分值)

文言词汇选择题

2020年:1道课外文言词汇解释选择题,3分

2020年以前:1道课内课外文言词汇勾连选择题,3分

文言断

句题

2020年:1道断句题,无断几处的提示,3分

2020年以前:1道断句题,提示断3处,3分

综合分析简答题

1道,3分

核心素养要求

文化的传承和理解、思维的发展和提升

真题再现

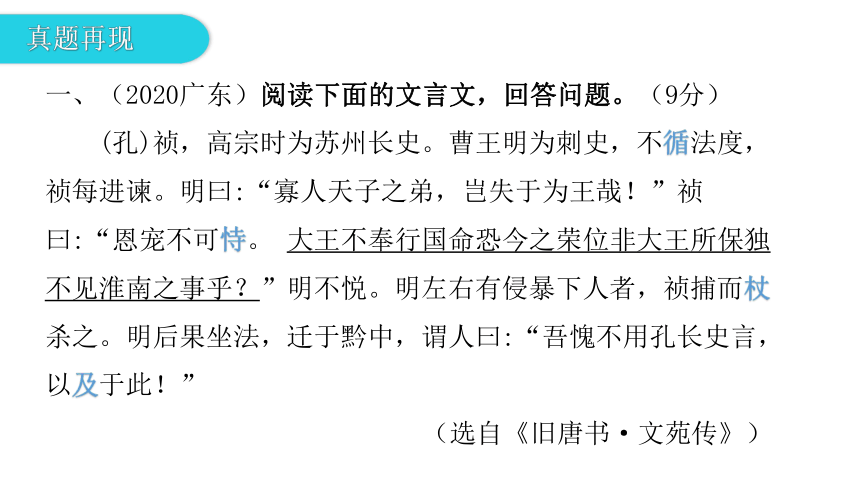

一、(2020广东)阅读下面的文言文,回答问题。(9分)

(孔)祯,高宗时为苏州长史。曹王明为刺史,不循法度,祯每进谏。明曰:“寡人天子之弟,岂失于为王哉!”祯曰:“恩宠不可恃。 大王不奉行国命恐今之荣位非大王所保独不见淮南之事乎?”明不悦。明左右有侵暴下人者,祯捕而杖杀之。明后果坐法,迁于黔中,谓人曰:“吾愧不用孔长史言,以及于此!”

(选自《旧唐书·文苑传》)

1.下列句子中加点词语解释不正确的一项是()(3分)

A.不循法度(遵照) B.恩宠不可恃(倚仗)

C.祯捕而杖杀之(用杖刑) D.以及于此(比得上)

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3 分)

大 王 不 奉 行 国 命 恐 今 之 荣 位 非 大 王 所 保 独 不 见 淮 南 之 事 乎?

3. 结合选文,简要分析孔祯是个怎样的人。(3分)

_________________________________________________________

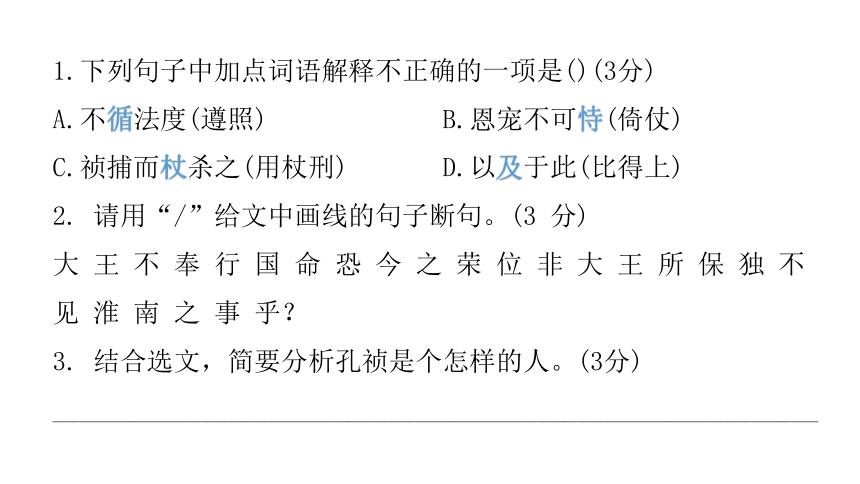

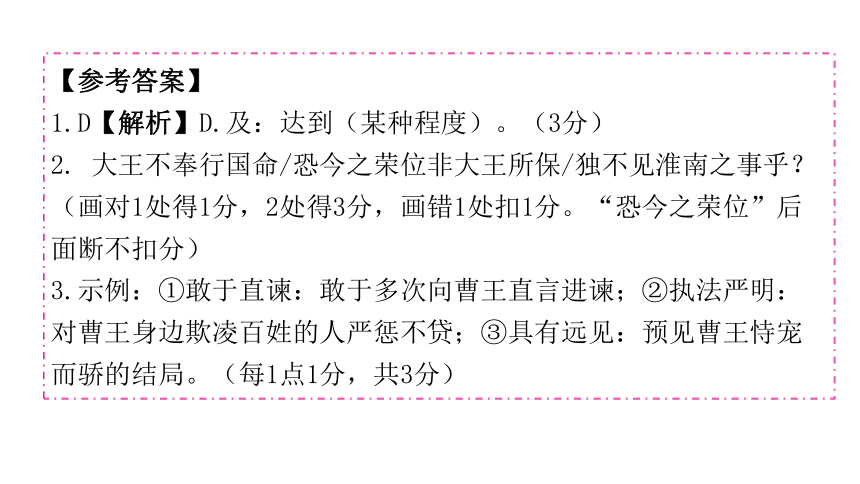

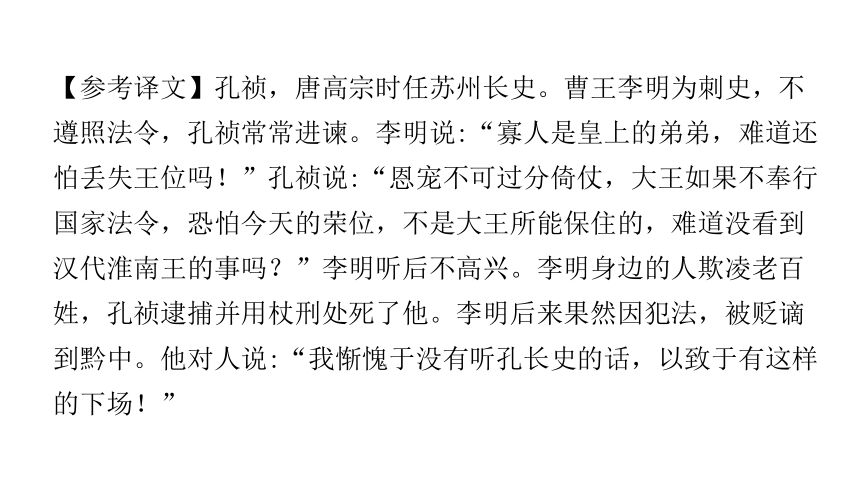

【参考答案】

1.D【解析】D.及:达到(某种程度)。(3分)

2. 大王不奉行国命/恐今之荣位非大王所保/独不见淮南之事乎?

(画对1处得1分,2处得3分,画错1处扣1分。“恐今之荣位”后面断不扣分)

3.示例:①敢于直谏:敢于多次向曹王直言进谏;②执法严明:对曹王身边欺凌百姓的人严惩不贷;③具有远见:预见曹王恃宠而骄的结局。(每1点1分,共3分)

【参考译文】孔祯,唐高宗时任苏州长史。曹王李明为刺史,不遵照法令,孔祯常常进谏。李明说:“寡人是皇上的弟弟,难道还怕丢失王位吗!”孔祯说:“恩宠不可过分倚仗,大王如果不奉行国家法令,恐怕今天的荣位,不是大王所能保住的,难道没看到汉代淮南王的事吗?”李明听后不高兴。李明身边的人欺凌老百姓,孔祯逮捕并用杖刑处死了他。李明后来果然因犯法,被贬谪到黔中。他对人说:“我惭愧于没有听孔长史的话,以致于有这样的下场!”

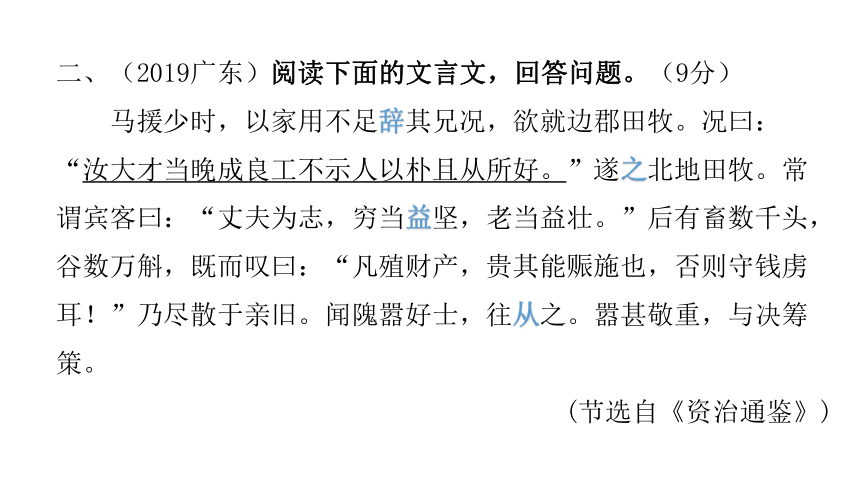

二、(2019广东)阅读下面的文言文,回答问题。(9分)

马援少时,以家用不足辞其兄况,欲就边郡田牧。况曰:“汝大才当晚成良工不示人以朴且从所好。”遂之北地田牧。常谓宾客曰:“丈夫为志,穷当益坚,老当益壮。”后有畜数千头,谷数万斛,既而叹曰:“凡殖财产,贵其能赈施也,否则守钱虏耳!”乃尽散于亲旧。闻隗嚣好士,往从之。嚣甚敬重,与决筹策。

(节选自《资治通鉴》)

1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )(3分)

A. 以家用不足辞其兄况/蒙辞以军中多务

B. 遂之北地田牧/能以径寸之木

C. 穷当益坚/益慕圣贤之道

D. 闻隗嚣好士,往从之/客从外来,与坐谈

2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)

汝 大 才 当 晚 成 良 工 不 示 人 以 朴 且 从 所 好。

3. 结合选文,说说隗嚣为什么敬重马援。(3分)

_________________________________________________________

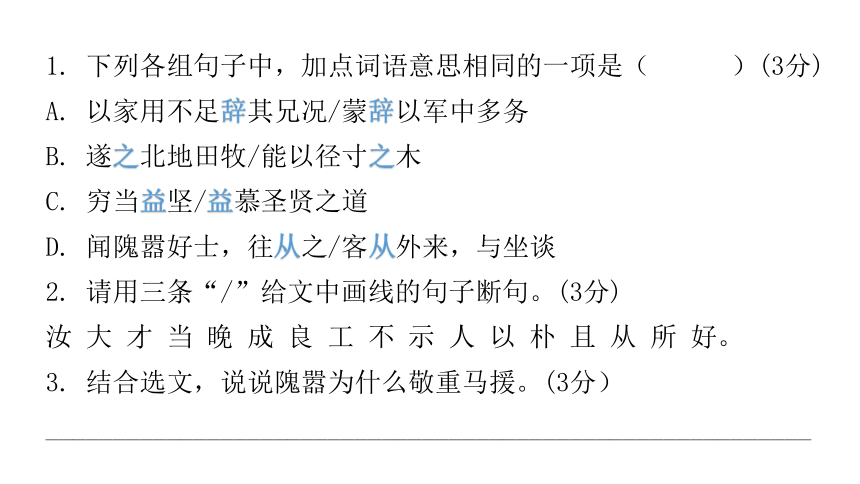

【参考答案】

1. C 【解析】A.辞别/推辞;B.到/的; C.更加;D.投奔/由。

(3分)

2. 汝大才/当晚成/良工不示人以朴/且从所好。(3分)

3. 因为马援①志向坚定(或常常对宾客说“穷当益坚”等);②赈施钱财(或分送财产给亲友故旧)。(答对1点1分,答对2点3分)

【参考译文】马援年轻时,因家庭贫困,辞别哥哥马况,准备到北地种田放牧。马况对他说:“你是大器晚成的人,能工巧匠不把没有加工的木材拿给人看。权且按照你自己的意愿,想干什么就干什么吧。”于是马援到北地种田放牧。他常对宾客们说:“大丈夫立志,穷困的时候应当更加坚定,年老的时候应当更加强壮。”后来,他拥有数千头牲畜,数万斛粮食。不久又叹息说:“增长财富,可贵之处在于能够赈济施舍,否则的话,不过是守财奴罢了!”于是把全部家产分送给亲友故旧。得知隗嚣礼贤下士,就去投奔他。隗嚣十分敬重马援,让他参与筹划决策。

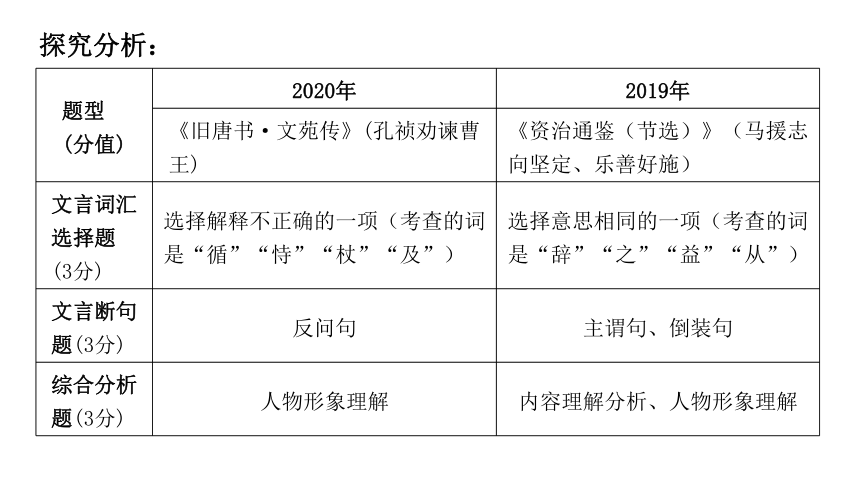

探究分析:

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}题型

(分值)

2020年

2019年

《旧唐书·文苑传》(孔祯劝谏曹王)

《资治通鉴(节选)》(马援志向坚定、乐善好施)

文言词汇选择题

(3分)

选择解释不正确的一项(考查的词是“循”“恃”“杖”“及”)

选择意思相同的一项(考查的词是“辞”“之”“益”“从”)

文言断句题(3分)

反问句

主谓句、倒装句

综合分析题(3分)

人物形象理解

内容理解分析、人物形象理解

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}命题解密

1. 近年来课外文言文的考查,从选材看,多为短小精悍、生动的叙事性文本或寓言故事,有人物有故事。内容多与世态人情、嘉言懿行、人物生平、劝谏讽喻等有关。

2. 文言词汇选择题。主要考查考生文言文阅读的迁移能力,在阅读解答课外文言文时要勾连和比较在课内学到的文言知识。

3. 文言断句题。考查考生的文言文语感。所给的句子一般提示断3处,但2020年无此提示,这点要引起注意。

4. 综合分析题。这道题综合考查考生对文本的理解,主要涉及文章内容主题、作者思想感情、人物形象的分析或评价、重点句子的理解、阅读启示等知识点。这道题通常是抓住文中关键句来设置问题。如 2018年抓住 “悲不自胜”一句,从内容理解方面设置问题;2019年抓住“嚣甚敬重”一句,从内容理解和人物形象方面设置问题;2020年抓住“祯每进谏”一句,从人物形象方面设置问题。

续 表

备考策略

一、备考要点

课外文言文阅读,以文言短文为主,一般是比较浅显易懂的文言文,所有知识点均与课内所学的知识相关,备考要点也基本与课内文言文阅读大致相同,目的在于考查考生文言文阅读的迁移能力。备考时,要做到以下几点:

1. 注重课内知识的整理积累。要扎扎实实地学好每一篇课内文言文,记忆背诵规定的篇目并整理有关的文言知识,如文言实词中的一词多义、古今异义、通假字及特殊句式等,为课外延伸打下扎实基础。如果没有这些知识积累,想阅读课外文言文就成了“天方夜谭”。

2. 多阅读课外文言文。这不仅能有效扩展文言知识,而且能增强文言文的语感,使考生能够更好地增强文言文阅读的理解能力。

3. 多做课外文言文阅读题。训练自己的文言文阅读理解能力,并根据平时的做题经验,归纳出一种有效的解题方法,以便在做文言文的题目时能够灵活应变。

二、答题指要

做课外文言文阅读要注意从所有的阅读材料中获取有帮助的提示信息:①文言文的标题、出处;②文章后面的注释;③题目。题目中的问题已经暗示了文章大概是写什么的,带着这个“大概”去阅读文言短文,结合注释,更能快速读懂文章。大略读懂文章,就可以开始做题了。

(一)课外文言词汇解释选择题

【例】(2020广东)下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )

A.不循法度(遵照)

B.恩宠不可恃(倚仗)

C.被捕而杖杀之(用杖刑)

D.以及于此(比得上)

考点1 文言词汇选择题

(二)课内课外文言词汇勾连选择题

【例】(2019广东)下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )

A. 以家用不足辞其兄况/蒙辞以军中多务

B. 遂之北地田牧/能以径寸之木

C. 穷当益坚/益慕圣贤之道

D. 闻隗嚣好士,往从之/客从外来,与坐谈

解题方法:

1.代入法。

(1)用课外文言句子中加点词语已给出的释义,代入原文中,若文意通顺则选项待定,若不通顺则排除,直至得到唯一的正确答案为止。如2020年广东中考课外文言文阅读选择题,D项的释义“比得上”代入原文中,句子显然不通顺。

(2)用“代入法”解决“实词意思勾连”题,即将选项中课内古文词语的意思代入勾连的课外古文词语,对比异同,反之亦可,以此判断正确的选项。如2019年广东中考课外文言文阅读选择题C项课内古文加点词“益”是“更加”的意思,代入课外句子“穷当益坚” ,句子可解释为“穷困的时候应当更加坚定”,通顺明白,基本可断定这两个句中的“益”意思一样; A项加点词“辞”,课内句子中解释为“推辞”,代入课外句子中则文义不通。

2.词性法。如2019年广东中考课外文言文阅读选择题D项“往从之”和“客从外来”两句中的“丛”词性明显不一样,一为动词一为介词,据此可断定两词意思不一样。

3.推断法。通过课内勾连课外的方法都不能确定词语的含义时,可反复阅读原文,联系上下文来推测理解词义;有时也可以根据汉字的形义相结合的特点来揣摩其含义。

4.排除法。通过前面三种方法将最不可能的选项排除,再从余下的选项中选择答案。

(一)无断几处的提示

【例】(2020广东) 请用“/”给文中画线的句子断句。大 王 不 奉 行 国 命 恐 今 之 荣 位 非 大 王 所 保 独 不 见 淮 南 之 事 乎?

(二)提示断句三处

【例】(2019广东) 请用三条“/”给文中画线的句子断句。汝 大 才 当 晚 成 良 工 不 示 人 以 朴 且 从 所 好。

考点2 文言断句题

解题方法:

1. 借助语意断句。阅读全文,理解文意,这是断句的先决条件。先通读文章,再仔细理解需断句的句子意思,看上下文有没有提示。需断开的地方,就是我们现代汉语句子中需加标点的地方(注意句尾不用加“/”,超过题目要求断开处数不得分)。

2. 借助句子成分断句。找名词(代词),辨主宾,一般在主语前、宾语后断开。如《送东阳马生序》:“先达德隆望尊/门人弟子(主语)填其室(宾语)/未尝稍降辞色。”

3. 借助标志词语断句。

(1)借助对话标志断句: 文言文中对话、引文常常以“曰”“云”“言”为标志,两人对话,一般在第一次问答出现人名,以后就只用“曰”,而把主语省略。遇到对话,根据上下文判断对话双方来断句。

(2)借助文言虚词断句:文言虚词特别是语气词,往往是断句的地方。句首语气词之前断开,句末语气词之后断开。

①句首的发语词有:夫、盖、噫、惟、斯、呜呼、若夫等。如《曹刿论战》:“彼竭我盈/故克之/夫大国/难测也/惧有伏焉。”

②句尾的语气词有:也、矣、乎、哉、焉、与(欤)、耶(邪)等。如《马说》:“呜呼/其真无马邪/其真不知马也!”

(3)时间词前后往往断开:时间词主要有“少顷”“少时”“未几”“俄顷”“俄而”“已而”“既而”“忽”“忽然”等。如《狼》:“少时/一狼径去/其一犬坐于前。”

(4)关联词之前往往断开:关联词主要有“故”“由是”“是故”“是以”“然则”“然”“然而”等。如《岳阳楼记》:“是进亦忧/退亦忧/然则何时而乐耶?”

(5)相同词语紧相连,一般中间要断开。如《木兰诗》:“归来见天子/天子坐明堂。”

4. 借助结构句式断句。

(1)借助文言语法中的一些固定结构断句:

①判断句式:“……者,……也”。如《〈论语〉十二章》:“是知也。”

②反问句式:“不亦……乎”“孰与……乎”“其……乎”“安……哉”“何……为”等。如《〈论语〉十二章》:“不亦乐乎?”

③被动句式:“为……所……”“受……于……”“见……于……”等。如《庄子》:“见笑于大方之家。”

④固定句式:“如……何”“况……乎”“何(以)……为”等。如《〈论语〉十二章》:“学而时习之/不亦说乎/有朋自远方来/不亦乐乎/人不知而不愠/不亦君子乎?”

(2)借助结构相似的句式断句:文言文中有不少对偶句、排比句,可考虑在这些句子间断开。有些文章有大量的骈句,这些句子句式整齐、结构对称、以四字句、六字句居多,可以利用这个特点辅助断句。

如(2017广东):“登辅弼书史策配享宗庙为宋名将。”其中“登辅弼” “书史策”“配享宗庙”“为宋名将”几个短句结构一样,都是动词后带宾语,找到几个动词,就可以顺利断句。

(一)内容理解分析题

【例】(2015广东)如何看待晋文公“罢兵而去”的行为?请说明理由。

考点3 综合分析题

【参考答案】

示例一:赞成晋文公的行为,晋文公的可贵之处在于讲信用(恪守诚信)。因为讲信用才能不战而胜,“攻原”得卫。

示例二:反对晋文公的行为,晋文公错在墨守成规(一成不变、不能随机而变)。因为“原三日即下矣”(或:“夫原之食竭力尽矣”),如果他一鼓作气,就能攻下原国。

【参考答案】

示例三:我们要辩证地看待晋文公的行为,晋文公这样做有利有弊。利在讲信用,“攻原”得卫;弊在墨守成规,功亏一篑(或:利在讲信用,得人心;弊在墨守成规,错失时机,得到原国,实属侥幸)。

解题方法:

一是要善于找文章中关键的词句。读懂文章大意后,要善于找出文中具有概括性的句子或议论句,这些句子往往概括了主要内容或包含了作者的情感态度,分析这些句子有助于遵循文本原意,揭示文章的主要内容和写作目的。二是要学会以文解文。答题时,要从文章中去搜索相关词句来答题,不要主观臆断,即使要求用自己的话来回答,也要用文中相关词句来转化组合。这样,既可以防止答题偏离作者原意,也避免了答题不全面。

(二)人物评价题

【例】(2020广东)结合选文,简要分析孔祯是个怎样的人。

【参考答案】

示例:①敢于直谏:敢于多次向曹王直言进谏;②执法严明:对曹王身边欺凌百姓的人严惩不贷;③具有远见:预见曹王恃宠而骄的结局。

解题方法:

这个考点主要有两种设题方向:一是分析人物性格特点或品格特点;二是对人物的行为作出评价。可从三方面入手:①抓住文中对人物语言、动作、神态、心理等的正面描写;②抓住文中对周围人的反应等侧面描写;③采纳文中评价性的句子。弄清文中的人物究竟是怎样的人,作者对他的基本态度是什么,是肯定还是否定,是赞赏还是批评,再来表明自己的看法。自己的看法可以跟作者相一致,也可以与作者的看法不同或相反,但要自圆其说,言之有理。

★注意:设置问题时,出题者可能不会直接问人物是个怎样的人,让你作出评价,而是换一种问法,注意分析题目,回归考点。

(三)阅读启示题

【例】(2013广东)请写出选文包含的一个成语,并说说它给你的启示。

【参考答案】

鹬蚌相争,渔翁得利(或:鹬蚌相争、鹬蚌相持)。启示:面对矛盾(冲突),要以理智、包容的态度对待,避免两败俱伤。

解题方法:

这个考点主要是考查考生对文章写作意图的理解,需要自己作出理性的分析思考。可从四个方面入手:①直接指出文中蕴含的道理或作者的思想情感;②仔细分析议论抒情的句子,将句中的道理解析出来;③可以从人物的行为和性格上得到启示,探究做法是否合理;④联系现实,得出有益的经验教训或生活规律。

中考模拟演练

(一)工之侨献琴(9分)

刘基

工之侨得良桐焉,斫而为琴,弦而鼓之,金声而玉应。自以为天下之美也,献之太常①,使国工视之,曰:“弗古。”还之。工之侨以归,谋诸漆工,作断纹焉;又谋诸篆工,作古窾②焉。匣而埋诸土,期年出之,抱以适市。贵人过而见之,易之以百金,献诸朝。乐官传视,皆曰:“希世③之珍也。”工之侨闻之,叹曰:“悲哉,世也!岂独一琴哉莫不然矣而不早图之其与亡矣!”遂去,入于宕冥之山,不知其所终。

(选自《郁离子》,有删改)

【注释】①太常:官名,掌管祭祀。祭祀需使用乐器。②窾:同“款”,款式。③希世:世上少有。希,同“稀”。

1.下列句子中加点词语解释不正确的一项是 ( )(3分)

A. 工之侨得良桐焉(良好,上好)

B. 弦而鼓之(琴弦)

C. 期年出之(满一年)

D. 遂去,入于宕冥之山(离开)

B

1.【解析】B.弦:这里用作动词,意思是装上弦。

2.请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

岂 独 一 琴 哉 莫 不 然 矣 而 不 早 图 之 其 与 亡 矣!

3.文中以工之侨两次献琴的不同遭遇,揭露了什么现象?说明了什么道理?(3分)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

/

/

/

揭露了人们评价、判断事物优劣仅凭外表,而非依据内在品质的现象。告诫人们切不可被表象所迷惑、蒙蔽。

【参考译文】工之侨得到一块上好的桐木,砍了做成琴,装上弦然后演奏,发出金属的声音,回音像玉磬一样。他自认为(此琴)是天下的极品,献给掌管祭祀的官员,(掌管祭祀的官员)派国家级的工匠(指乐师)看琴,(乐师)说:“不是古琴。”然后还给了他。工之侨回家后,跟漆匠商量,(在琴身)画出断裂的细纹;又与篆刻的工匠商量,作古代款式的雕刻。(然后把琴)装在匣子里埋入土中,满一年后拿出来,抱到市场上。一个显贵之人经过看见了琴,用一百两黄金买了琴,献进宫里。乐师们传看,都说:“这琴真是世上少有的珍品。”工之侨听说了,感叹道:“悲哀啊,这世道!难道就单单是一把琴的事吗?没有什么不是这样的啊!如果不早做打算,就要和这国家一起灭亡啊!”于是,他离开,遁入深山之中,没人知道他去了什么地方。

(二)虎之力(9分)

刘基

虎之力,于人不啻①倍也。虎利其爪牙,而人无之,又倍其力焉。则人之食于虎也,无怪矣。 然虎之食人不恒见,而虎之皮人常寝处之,何哉?虎用力,人用智;虎自用其爪牙,而人用物。故力之用一而智之用百爪牙之用各一而物之用百。以一敌百,虽猛必不胜。 故人之为虎食者,有智与物而不能用者也。是故天下之用力而不用智,与自用而不用人者,皆虎之类也。其为人获而寝处其皮也,何足怪哉?

【注释】①不啻:不止,不只。

1.下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 而人无之(而且)

B. 然虎之食人不恒见(经常)

C. 故人之为虎食者(所以)

D. 何足怪哉(值得)

1.【解析】A.而:但是,表转折。

A

2.请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

故力之用一 而智之用百 爪牙之用各一 而物之用百。

3.选文借虎喻人,旨在告诉人们一个什么道理?(3分)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

/

/

/

我们做一件事,不能光凭力气,还要讲方法,用智慧,并借助外力,只有这样才能取得好的效果。

【参考译文】老虎的力气,比人的力气不止大一倍。老虎有锋利的爪牙,但是人没有,又使它的力气比人大几倍。那么人被老虎吃掉,就不奇怪了。然而老虎吃人不常见,而老虎的皮常被人拿来坐卧,为什么呢?老虎使用力气,人运用智慧;老虎只能使用它自身的爪子、牙齿,但是人能利用工具。所以力气的作用是一,但是智慧的作用是百;爪子、牙齿的作用各自是一,但是工具的作用是一百。凭借一对抗一百,即使凶猛也一定不能取胜。所以,人被老虎吃掉,是因为有智慧和工具而不能利用。因此世界上那些只用力气却不用智慧,和(只发挥)自己的作用而不借助别人的人,都跟老虎一样。他们像老虎被别人捕捉到(杀死)而坐卧在他们的皮上,有什么值得奇怪呢?

(三)晚游六桥待月记(9分)

袁宏道

西湖最盛,为春为月。一日之盛,为朝烟,为夕岚。今岁春雪甚盛,梅花为寒所勒,与杏桃相次开发,尤为奇观。石篑数为余言:“傅金吾园中梅,张功甫玉照堂故物也,急往观之。”余时为桃花所恋,竟不忍去。湖上由断桥至苏堤一带,绿烟红雾,弥漫二十余里。歌吹为风,粉汗为雨,罗纨之盛,多于堤畔之草,艳冶极矣。然杭人游湖,止午、未、申三时。其实湖光染翠之工山岚设色之妙皆在朝日始出夕舂未下,始极其浓媚。月景尤不可言。花态柳情,山容水意,别是一种趣味。此乐留与山僧游客受用,安可为俗士道哉!

(有删改)

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 一日之盛,为朝烟(是)

B. 与杏桃相次开发(散发)

C. 尤为奇观(景象)

D. 竟不忍去(离开)

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

其 实 湖 光 染 翠 之 工 山 岚 设 色 之 妙 皆 在 朝 日 始 出 夕 舂 未 下。

B

1.【解析】B.发:开放。

/

/

/

3. 本文标题为《晚游六桥待月记》,通篇却在写花写人,有何作用?文章抒发了作者怎样的情感?(3分)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

本文描绘西湖花开之盛,游人如织,大力铺陈渲染,烘托了西湖月景的“尤不可言”。文章抒发了作者对西湖美景的热爱和赞美,以及独以山水为乐,不与世俗同流合污的情怀。

【参考译文】西湖景色最美的时候是春天,是月夜。白天里最美的是早晨的烟雾,是傍晚的山光。今年春雪很多,梅花被寒气所抑制,和杏花、桃花次第开放,景观更是奇特。 石篑多次告诉我:“傅金吾园中的梅花,是张功甫玉照堂中的旧物,你应该赶快去观赏。”我当时被桃花迷住了,竟然舍不得离开。湖上从断桥到苏堤一带,绿柳迎风飘浮如绿烟,桃花盛开如红雾,弥漫二十多里。美妙的音乐随风飘扬,带粉香的汗水如雨流淌,穿着各色丝织品的富裕的游客很多,

比堤畔的草还多,真是艳丽极了。 然而杭州人游览西湖,却仅在上午十一时到下午五时之间。其实湖光翠绿之美,山岚颜色之妙,都在朝日初升,夕阳未下时才最浓艳。月景之美,更是难以形容。那花的姿态,柳的柔情,山的颜色,水的意味,更是别有情趣韵味。这种快乐只留给山僧和游客享受,怎么能够对那些忙于功名利禄的人述说呢!

(四)喜雨亭记(节选)(9分)

苏轼

亭以雨名,志喜也。古者有喜则以名物,示不忘也。周公得禾,以名其书;汉武得鼎,以名其年;叔孙胜狄,以名其子:其喜之大小不齐,其示不忘一也。

余至扶风之明年,始治官舍,为亭于堂之北而凿池其南引流种木以为休息之所。是岁之春,雨麦于岐山之阳,其占为有年。既而弥月不雨,民方以为忧。越三月乙卯乃雨,甲子又雨,民以为未足;丁卯大雨,三日乃止。官吏相与庆于庭,商贾相与歌于市,农夫相与忭于野,忧者以乐,病者以愈,而吾亭适成。

于是举酒于亭上,以属客而告之曰:“五日不雨可乎?”曰:“五日不雨则无麦。”“十日不雨可乎?”曰:“十日不雨则无禾。”“无麦无禾,岁且荐饥,狱讼繁兴而盗贼滋炽。则吾与二三子,虽欲优游以乐于此亭,其可得耶?今天不遗斯民,始旱而赐之以雨,使吾与二三子,得相与优游而乐于此亭者,皆雨之赐也。其又可忘耶?”

(有删改)

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 志喜也(做标记)

B. 古者有喜则以名物(命名)

C. 民方以为忧(忧虑)

D. 商贾相与歌于市(唱歌)

A

1.【解析】A.志:纪念。

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

为 亭 于 堂 之 北 而 凿 池 其 南 引 流 种 木 以 为 休 息 之 所。

3. 文章写了一件什么喜事?表达了作者怎样的思想感情?(3分)

________________________________________________________

________________________________________________________

/

/

/

久旱逢甘霖(或:天降喜雨)。表达了作者关心百姓疾苦,与民同乐的思想感情。

【参考译文】

这座亭子用雨来命名,是为了纪念喜庆之事。古时候有了喜事,就用它来命名事物,表示不忘的意思。周公得到(天子赏赐的)稻禾,便用“嘉禾”作为他文章的书名;汉武帝得了宝鼎,便用“元鼎”作为其年号;叔孙得臣打败敌人侨如,便用“侨如”作为儿子的名字。他们的喜事大小不一样,但表示不忘的意思却是一样的。

我到扶风的第二年,才开始造官邸,在堂屋的北面修建了一座亭子,在南面开凿了一口池塘,引来流水,种上树木,把它当作休息的场所。这年春天,在岐山的南面下了麦雨,

卦师占卜此事,认为今年是个有好收成的年。然而此后整整一个月没有下雨,百姓才因此忧虑起来。到了三月的乙卯日,天才下雨,甲子日又下雨,百姓们认为下得还不够;丁卯日又下了大雨,一连下了三天才停止。官吏们在院子里一起庆贺,商人们在集市上一起唱歌,农夫们在野地里一起欢笑,忧愁的人因此而高兴,生病的人因此而痊愈,而我的亭子也恰好建成了。于是我在亭子里开酒宴,向客人劝酒并告诉了这件事,问他们道:“五天不下雨可以吗?”他们回答说:“五天不下雨,就长不成麦子了。”又问:“十天不下雨可以吗?”他们回答说:“十天不下雨就养不活稻子了。”

“没有麦没有稻,年成自然荒歉了,诉讼案件多了,而盗贼也猖獗起来。那么我与你们即使想在这亭子里游玩享乐,难道可以做得到吗?现在上天不遗弃这里的百姓,刚有旱象便降下雨来,使我与你们能够一起在这亭子里游玩赏乐的,都靠这雨的恩赐啊!这难道又是能忘记的吗?”

(五)司马光爱书(9分)

费衮

至于启卷,必先几案洁净,藉以茵褥①,然后端坐看之,或欲行看,即承以方版,未尝敢空手捧之,非惟手汗渍及,亦虑触动其脑②。每至看竟一版即侧右手大指面衬其沿而覆以次指拈而挟过,故得不至揉熟③其纸。每见汝辈多以指爪撮起,甚非吾意。今浮图、老氏④尤知尊敬其书,岂以吾儒反不如乎?汝当谨志之。

(节选自《凉溪漫志》,有删改)

【注释】①茵褥:被褥。②脑:书脑,即书脊。③揉熟:揉坏。④浮图、老氏:指佛教徒、道教徒。

1.下列句子中加点词语解释不正确的一项是 ( )(3分)

A. 至于启卷(打开)

B. 藉以茵褥(凭借)

C. 未尝敢空手捧之(徒手,赤手)

D. 汝当谨志之(记住)

B

1.【解析】B.以:用。

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

每 至 看 竟 一 版 即 侧 右 手 大 指 面 衬 其 沿 而 覆 以 次 指 拈 而 挟 过。

3.选文是司马光训诫儿子的一段话,其中能体现出司马光对书有着怎样的态度?(3分)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

/

/

①司马光担心书籍受到污损,体现出他对书的爱惜。②司马光的语言和动作体现出他对书的尊敬。

【参考译文】

说到打开书本阅读,(我)必然先把几案打扫干净,用被褥铺垫在书下面,然后端坐好才看书。有时候(不能端坐着看)需要边走边读,那就把书放在方的木板上(读),从来不敢直接用手捧着书,这不但是因为我担心手汗浸到书页上去,也担心碰到穿订书的线。每到看完一页,我就用右手大拇指的侧面贴着书页的边沿,再用食指(与拇指相配合)拈起书页,这样翻过一页,因此可以不把纸揉坏。我常看到你们翻书时直接用手指撮起书页,这很不合我的心意。现在佛教、道教中人(和尚、道士)尚且知道尊敬他们的经书,我们儒家怎么能反而不如他们呢?你应该要记住我的话。

谢 谢

第二章 课外文言文阅读

目录

01

考情分析

02

真题再现

03

备考策略

05

中考模拟演练

04

复习擂台

考情分析

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}课标要求

阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品位

命题规律

1. 选材一般是哲理小故事或人物轶事,启迪性很强。要求能大概读懂故事,并有所启发思考。

2. 主要考查考生由课内到课外的知识迁移能力,文言词汇选择题的词语一般都是课内常见的词语。

考点分解、

(题量、题型与分值)

文言词汇选择题

2020年:1道课外文言词汇解释选择题,3分

2020年以前:1道课内课外文言词汇勾连选择题,3分

文言断

句题

2020年:1道断句题,无断几处的提示,3分

2020年以前:1道断句题,提示断3处,3分

综合分析简答题

1道,3分

核心素养要求

文化的传承和理解、思维的发展和提升

真题再现

一、(2020广东)阅读下面的文言文,回答问题。(9分)

(孔)祯,高宗时为苏州长史。曹王明为刺史,不循法度,祯每进谏。明曰:“寡人天子之弟,岂失于为王哉!”祯曰:“恩宠不可恃。 大王不奉行国命恐今之荣位非大王所保独不见淮南之事乎?”明不悦。明左右有侵暴下人者,祯捕而杖杀之。明后果坐法,迁于黔中,谓人曰:“吾愧不用孔长史言,以及于此!”

(选自《旧唐书·文苑传》)

1.下列句子中加点词语解释不正确的一项是()(3分)

A.不循法度(遵照) B.恩宠不可恃(倚仗)

C.祯捕而杖杀之(用杖刑) D.以及于此(比得上)

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3 分)

大 王 不 奉 行 国 命 恐 今 之 荣 位 非 大 王 所 保 独 不 见 淮 南 之 事 乎?

3. 结合选文,简要分析孔祯是个怎样的人。(3分)

_________________________________________________________

【参考答案】

1.D【解析】D.及:达到(某种程度)。(3分)

2. 大王不奉行国命/恐今之荣位非大王所保/独不见淮南之事乎?

(画对1处得1分,2处得3分,画错1处扣1分。“恐今之荣位”后面断不扣分)

3.示例:①敢于直谏:敢于多次向曹王直言进谏;②执法严明:对曹王身边欺凌百姓的人严惩不贷;③具有远见:预见曹王恃宠而骄的结局。(每1点1分,共3分)

【参考译文】孔祯,唐高宗时任苏州长史。曹王李明为刺史,不遵照法令,孔祯常常进谏。李明说:“寡人是皇上的弟弟,难道还怕丢失王位吗!”孔祯说:“恩宠不可过分倚仗,大王如果不奉行国家法令,恐怕今天的荣位,不是大王所能保住的,难道没看到汉代淮南王的事吗?”李明听后不高兴。李明身边的人欺凌老百姓,孔祯逮捕并用杖刑处死了他。李明后来果然因犯法,被贬谪到黔中。他对人说:“我惭愧于没有听孔长史的话,以致于有这样的下场!”

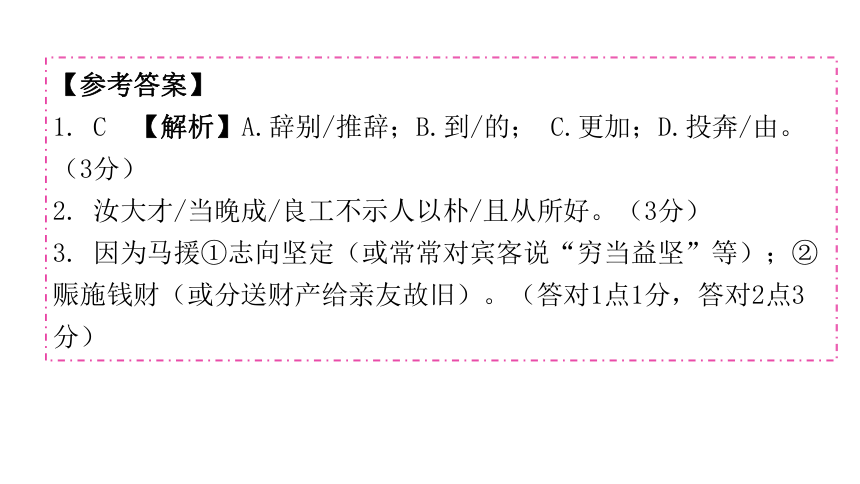

二、(2019广东)阅读下面的文言文,回答问题。(9分)

马援少时,以家用不足辞其兄况,欲就边郡田牧。况曰:“汝大才当晚成良工不示人以朴且从所好。”遂之北地田牧。常谓宾客曰:“丈夫为志,穷当益坚,老当益壮。”后有畜数千头,谷数万斛,既而叹曰:“凡殖财产,贵其能赈施也,否则守钱虏耳!”乃尽散于亲旧。闻隗嚣好士,往从之。嚣甚敬重,与决筹策。

(节选自《资治通鉴》)

1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )(3分)

A. 以家用不足辞其兄况/蒙辞以军中多务

B. 遂之北地田牧/能以径寸之木

C. 穷当益坚/益慕圣贤之道

D. 闻隗嚣好士,往从之/客从外来,与坐谈

2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)

汝 大 才 当 晚 成 良 工 不 示 人 以 朴 且 从 所 好。

3. 结合选文,说说隗嚣为什么敬重马援。(3分)

_________________________________________________________

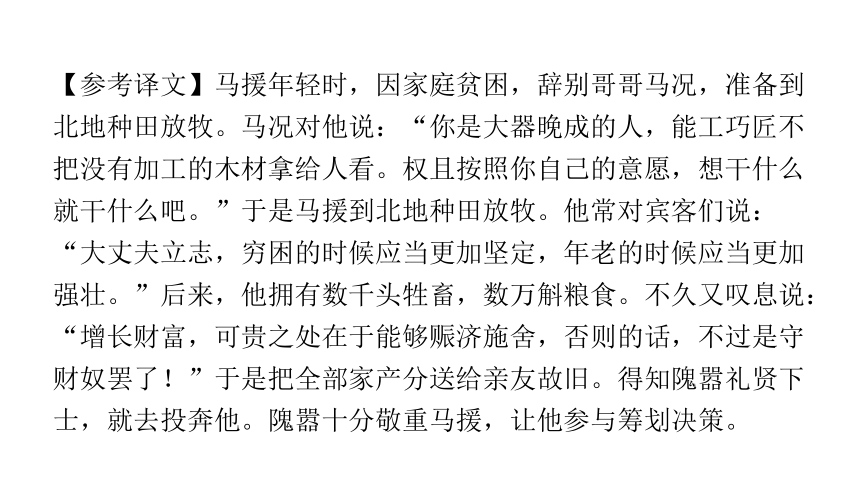

【参考答案】

1. C 【解析】A.辞别/推辞;B.到/的; C.更加;D.投奔/由。

(3分)

2. 汝大才/当晚成/良工不示人以朴/且从所好。(3分)

3. 因为马援①志向坚定(或常常对宾客说“穷当益坚”等);②赈施钱财(或分送财产给亲友故旧)。(答对1点1分,答对2点3分)

【参考译文】马援年轻时,因家庭贫困,辞别哥哥马况,准备到北地种田放牧。马况对他说:“你是大器晚成的人,能工巧匠不把没有加工的木材拿给人看。权且按照你自己的意愿,想干什么就干什么吧。”于是马援到北地种田放牧。他常对宾客们说:“大丈夫立志,穷困的时候应当更加坚定,年老的时候应当更加强壮。”后来,他拥有数千头牲畜,数万斛粮食。不久又叹息说:“增长财富,可贵之处在于能够赈济施舍,否则的话,不过是守财奴罢了!”于是把全部家产分送给亲友故旧。得知隗嚣礼贤下士,就去投奔他。隗嚣十分敬重马援,让他参与筹划决策。

探究分析:

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}题型

(分值)

2020年

2019年

《旧唐书·文苑传》(孔祯劝谏曹王)

《资治通鉴(节选)》(马援志向坚定、乐善好施)

文言词汇选择题

(3分)

选择解释不正确的一项(考查的词是“循”“恃”“杖”“及”)

选择意思相同的一项(考查的词是“辞”“之”“益”“从”)

文言断句题(3分)

反问句

主谓句、倒装句

综合分析题(3分)

人物形象理解

内容理解分析、人物形象理解

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}命题解密

1. 近年来课外文言文的考查,从选材看,多为短小精悍、生动的叙事性文本或寓言故事,有人物有故事。内容多与世态人情、嘉言懿行、人物生平、劝谏讽喻等有关。

2. 文言词汇选择题。主要考查考生文言文阅读的迁移能力,在阅读解答课外文言文时要勾连和比较在课内学到的文言知识。

3. 文言断句题。考查考生的文言文语感。所给的句子一般提示断3处,但2020年无此提示,这点要引起注意。

4. 综合分析题。这道题综合考查考生对文本的理解,主要涉及文章内容主题、作者思想感情、人物形象的分析或评价、重点句子的理解、阅读启示等知识点。这道题通常是抓住文中关键句来设置问题。如 2018年抓住 “悲不自胜”一句,从内容理解方面设置问题;2019年抓住“嚣甚敬重”一句,从内容理解和人物形象方面设置问题;2020年抓住“祯每进谏”一句,从人物形象方面设置问题。

续 表

备考策略

一、备考要点

课外文言文阅读,以文言短文为主,一般是比较浅显易懂的文言文,所有知识点均与课内所学的知识相关,备考要点也基本与课内文言文阅读大致相同,目的在于考查考生文言文阅读的迁移能力。备考时,要做到以下几点:

1. 注重课内知识的整理积累。要扎扎实实地学好每一篇课内文言文,记忆背诵规定的篇目并整理有关的文言知识,如文言实词中的一词多义、古今异义、通假字及特殊句式等,为课外延伸打下扎实基础。如果没有这些知识积累,想阅读课外文言文就成了“天方夜谭”。

2. 多阅读课外文言文。这不仅能有效扩展文言知识,而且能增强文言文的语感,使考生能够更好地增强文言文阅读的理解能力。

3. 多做课外文言文阅读题。训练自己的文言文阅读理解能力,并根据平时的做题经验,归纳出一种有效的解题方法,以便在做文言文的题目时能够灵活应变。

二、答题指要

做课外文言文阅读要注意从所有的阅读材料中获取有帮助的提示信息:①文言文的标题、出处;②文章后面的注释;③题目。题目中的问题已经暗示了文章大概是写什么的,带着这个“大概”去阅读文言短文,结合注释,更能快速读懂文章。大略读懂文章,就可以开始做题了。

(一)课外文言词汇解释选择题

【例】(2020广东)下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )

A.不循法度(遵照)

B.恩宠不可恃(倚仗)

C.被捕而杖杀之(用杖刑)

D.以及于此(比得上)

考点1 文言词汇选择题

(二)课内课外文言词汇勾连选择题

【例】(2019广东)下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )

A. 以家用不足辞其兄况/蒙辞以军中多务

B. 遂之北地田牧/能以径寸之木

C. 穷当益坚/益慕圣贤之道

D. 闻隗嚣好士,往从之/客从外来,与坐谈

解题方法:

1.代入法。

(1)用课外文言句子中加点词语已给出的释义,代入原文中,若文意通顺则选项待定,若不通顺则排除,直至得到唯一的正确答案为止。如2020年广东中考课外文言文阅读选择题,D项的释义“比得上”代入原文中,句子显然不通顺。

(2)用“代入法”解决“实词意思勾连”题,即将选项中课内古文词语的意思代入勾连的课外古文词语,对比异同,反之亦可,以此判断正确的选项。如2019年广东中考课外文言文阅读选择题C项课内古文加点词“益”是“更加”的意思,代入课外句子“穷当益坚” ,句子可解释为“穷困的时候应当更加坚定”,通顺明白,基本可断定这两个句中的“益”意思一样; A项加点词“辞”,课内句子中解释为“推辞”,代入课外句子中则文义不通。

2.词性法。如2019年广东中考课外文言文阅读选择题D项“往从之”和“客从外来”两句中的“丛”词性明显不一样,一为动词一为介词,据此可断定两词意思不一样。

3.推断法。通过课内勾连课外的方法都不能确定词语的含义时,可反复阅读原文,联系上下文来推测理解词义;有时也可以根据汉字的形义相结合的特点来揣摩其含义。

4.排除法。通过前面三种方法将最不可能的选项排除,再从余下的选项中选择答案。

(一)无断几处的提示

【例】(2020广东) 请用“/”给文中画线的句子断句。大 王 不 奉 行 国 命 恐 今 之 荣 位 非 大 王 所 保 独 不 见 淮 南 之 事 乎?

(二)提示断句三处

【例】(2019广东) 请用三条“/”给文中画线的句子断句。汝 大 才 当 晚 成 良 工 不 示 人 以 朴 且 从 所 好。

考点2 文言断句题

解题方法:

1. 借助语意断句。阅读全文,理解文意,这是断句的先决条件。先通读文章,再仔细理解需断句的句子意思,看上下文有没有提示。需断开的地方,就是我们现代汉语句子中需加标点的地方(注意句尾不用加“/”,超过题目要求断开处数不得分)。

2. 借助句子成分断句。找名词(代词),辨主宾,一般在主语前、宾语后断开。如《送东阳马生序》:“先达德隆望尊/门人弟子(主语)填其室(宾语)/未尝稍降辞色。”

3. 借助标志词语断句。

(1)借助对话标志断句: 文言文中对话、引文常常以“曰”“云”“言”为标志,两人对话,一般在第一次问答出现人名,以后就只用“曰”,而把主语省略。遇到对话,根据上下文判断对话双方来断句。

(2)借助文言虚词断句:文言虚词特别是语气词,往往是断句的地方。句首语气词之前断开,句末语气词之后断开。

①句首的发语词有:夫、盖、噫、惟、斯、呜呼、若夫等。如《曹刿论战》:“彼竭我盈/故克之/夫大国/难测也/惧有伏焉。”

②句尾的语气词有:也、矣、乎、哉、焉、与(欤)、耶(邪)等。如《马说》:“呜呼/其真无马邪/其真不知马也!”

(3)时间词前后往往断开:时间词主要有“少顷”“少时”“未几”“俄顷”“俄而”“已而”“既而”“忽”“忽然”等。如《狼》:“少时/一狼径去/其一犬坐于前。”

(4)关联词之前往往断开:关联词主要有“故”“由是”“是故”“是以”“然则”“然”“然而”等。如《岳阳楼记》:“是进亦忧/退亦忧/然则何时而乐耶?”

(5)相同词语紧相连,一般中间要断开。如《木兰诗》:“归来见天子/天子坐明堂。”

4. 借助结构句式断句。

(1)借助文言语法中的一些固定结构断句:

①判断句式:“……者,……也”。如《〈论语〉十二章》:“是知也。”

②反问句式:“不亦……乎”“孰与……乎”“其……乎”“安……哉”“何……为”等。如《〈论语〉十二章》:“不亦乐乎?”

③被动句式:“为……所……”“受……于……”“见……于……”等。如《庄子》:“见笑于大方之家。”

④固定句式:“如……何”“况……乎”“何(以)……为”等。如《〈论语〉十二章》:“学而时习之/不亦说乎/有朋自远方来/不亦乐乎/人不知而不愠/不亦君子乎?”

(2)借助结构相似的句式断句:文言文中有不少对偶句、排比句,可考虑在这些句子间断开。有些文章有大量的骈句,这些句子句式整齐、结构对称、以四字句、六字句居多,可以利用这个特点辅助断句。

如(2017广东):“登辅弼书史策配享宗庙为宋名将。”其中“登辅弼” “书史策”“配享宗庙”“为宋名将”几个短句结构一样,都是动词后带宾语,找到几个动词,就可以顺利断句。

(一)内容理解分析题

【例】(2015广东)如何看待晋文公“罢兵而去”的行为?请说明理由。

考点3 综合分析题

【参考答案】

示例一:赞成晋文公的行为,晋文公的可贵之处在于讲信用(恪守诚信)。因为讲信用才能不战而胜,“攻原”得卫。

示例二:反对晋文公的行为,晋文公错在墨守成规(一成不变、不能随机而变)。因为“原三日即下矣”(或:“夫原之食竭力尽矣”),如果他一鼓作气,就能攻下原国。

【参考答案】

示例三:我们要辩证地看待晋文公的行为,晋文公这样做有利有弊。利在讲信用,“攻原”得卫;弊在墨守成规,功亏一篑(或:利在讲信用,得人心;弊在墨守成规,错失时机,得到原国,实属侥幸)。

解题方法:

一是要善于找文章中关键的词句。读懂文章大意后,要善于找出文中具有概括性的句子或议论句,这些句子往往概括了主要内容或包含了作者的情感态度,分析这些句子有助于遵循文本原意,揭示文章的主要内容和写作目的。二是要学会以文解文。答题时,要从文章中去搜索相关词句来答题,不要主观臆断,即使要求用自己的话来回答,也要用文中相关词句来转化组合。这样,既可以防止答题偏离作者原意,也避免了答题不全面。

(二)人物评价题

【例】(2020广东)结合选文,简要分析孔祯是个怎样的人。

【参考答案】

示例:①敢于直谏:敢于多次向曹王直言进谏;②执法严明:对曹王身边欺凌百姓的人严惩不贷;③具有远见:预见曹王恃宠而骄的结局。

解题方法:

这个考点主要有两种设题方向:一是分析人物性格特点或品格特点;二是对人物的行为作出评价。可从三方面入手:①抓住文中对人物语言、动作、神态、心理等的正面描写;②抓住文中对周围人的反应等侧面描写;③采纳文中评价性的句子。弄清文中的人物究竟是怎样的人,作者对他的基本态度是什么,是肯定还是否定,是赞赏还是批评,再来表明自己的看法。自己的看法可以跟作者相一致,也可以与作者的看法不同或相反,但要自圆其说,言之有理。

★注意:设置问题时,出题者可能不会直接问人物是个怎样的人,让你作出评价,而是换一种问法,注意分析题目,回归考点。

(三)阅读启示题

【例】(2013广东)请写出选文包含的一个成语,并说说它给你的启示。

【参考答案】

鹬蚌相争,渔翁得利(或:鹬蚌相争、鹬蚌相持)。启示:面对矛盾(冲突),要以理智、包容的态度对待,避免两败俱伤。

解题方法:

这个考点主要是考查考生对文章写作意图的理解,需要自己作出理性的分析思考。可从四个方面入手:①直接指出文中蕴含的道理或作者的思想情感;②仔细分析议论抒情的句子,将句中的道理解析出来;③可以从人物的行为和性格上得到启示,探究做法是否合理;④联系现实,得出有益的经验教训或生活规律。

中考模拟演练

(一)工之侨献琴(9分)

刘基

工之侨得良桐焉,斫而为琴,弦而鼓之,金声而玉应。自以为天下之美也,献之太常①,使国工视之,曰:“弗古。”还之。工之侨以归,谋诸漆工,作断纹焉;又谋诸篆工,作古窾②焉。匣而埋诸土,期年出之,抱以适市。贵人过而见之,易之以百金,献诸朝。乐官传视,皆曰:“希世③之珍也。”工之侨闻之,叹曰:“悲哉,世也!岂独一琴哉莫不然矣而不早图之其与亡矣!”遂去,入于宕冥之山,不知其所终。

(选自《郁离子》,有删改)

【注释】①太常:官名,掌管祭祀。祭祀需使用乐器。②窾:同“款”,款式。③希世:世上少有。希,同“稀”。

1.下列句子中加点词语解释不正确的一项是 ( )(3分)

A. 工之侨得良桐焉(良好,上好)

B. 弦而鼓之(琴弦)

C. 期年出之(满一年)

D. 遂去,入于宕冥之山(离开)

B

1.【解析】B.弦:这里用作动词,意思是装上弦。

2.请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

岂 独 一 琴 哉 莫 不 然 矣 而 不 早 图 之 其 与 亡 矣!

3.文中以工之侨两次献琴的不同遭遇,揭露了什么现象?说明了什么道理?(3分)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

/

/

/

揭露了人们评价、判断事物优劣仅凭外表,而非依据内在品质的现象。告诫人们切不可被表象所迷惑、蒙蔽。

【参考译文】工之侨得到一块上好的桐木,砍了做成琴,装上弦然后演奏,发出金属的声音,回音像玉磬一样。他自认为(此琴)是天下的极品,献给掌管祭祀的官员,(掌管祭祀的官员)派国家级的工匠(指乐师)看琴,(乐师)说:“不是古琴。”然后还给了他。工之侨回家后,跟漆匠商量,(在琴身)画出断裂的细纹;又与篆刻的工匠商量,作古代款式的雕刻。(然后把琴)装在匣子里埋入土中,满一年后拿出来,抱到市场上。一个显贵之人经过看见了琴,用一百两黄金买了琴,献进宫里。乐师们传看,都说:“这琴真是世上少有的珍品。”工之侨听说了,感叹道:“悲哀啊,这世道!难道就单单是一把琴的事吗?没有什么不是这样的啊!如果不早做打算,就要和这国家一起灭亡啊!”于是,他离开,遁入深山之中,没人知道他去了什么地方。

(二)虎之力(9分)

刘基

虎之力,于人不啻①倍也。虎利其爪牙,而人无之,又倍其力焉。则人之食于虎也,无怪矣。 然虎之食人不恒见,而虎之皮人常寝处之,何哉?虎用力,人用智;虎自用其爪牙,而人用物。故力之用一而智之用百爪牙之用各一而物之用百。以一敌百,虽猛必不胜。 故人之为虎食者,有智与物而不能用者也。是故天下之用力而不用智,与自用而不用人者,皆虎之类也。其为人获而寝处其皮也,何足怪哉?

【注释】①不啻:不止,不只。

1.下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 而人无之(而且)

B. 然虎之食人不恒见(经常)

C. 故人之为虎食者(所以)

D. 何足怪哉(值得)

1.【解析】A.而:但是,表转折。

A

2.请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

故力之用一 而智之用百 爪牙之用各一 而物之用百。

3.选文借虎喻人,旨在告诉人们一个什么道理?(3分)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

/

/

/

我们做一件事,不能光凭力气,还要讲方法,用智慧,并借助外力,只有这样才能取得好的效果。

【参考译文】老虎的力气,比人的力气不止大一倍。老虎有锋利的爪牙,但是人没有,又使它的力气比人大几倍。那么人被老虎吃掉,就不奇怪了。然而老虎吃人不常见,而老虎的皮常被人拿来坐卧,为什么呢?老虎使用力气,人运用智慧;老虎只能使用它自身的爪子、牙齿,但是人能利用工具。所以力气的作用是一,但是智慧的作用是百;爪子、牙齿的作用各自是一,但是工具的作用是一百。凭借一对抗一百,即使凶猛也一定不能取胜。所以,人被老虎吃掉,是因为有智慧和工具而不能利用。因此世界上那些只用力气却不用智慧,和(只发挥)自己的作用而不借助别人的人,都跟老虎一样。他们像老虎被别人捕捉到(杀死)而坐卧在他们的皮上,有什么值得奇怪呢?

(三)晚游六桥待月记(9分)

袁宏道

西湖最盛,为春为月。一日之盛,为朝烟,为夕岚。今岁春雪甚盛,梅花为寒所勒,与杏桃相次开发,尤为奇观。石篑数为余言:“傅金吾园中梅,张功甫玉照堂故物也,急往观之。”余时为桃花所恋,竟不忍去。湖上由断桥至苏堤一带,绿烟红雾,弥漫二十余里。歌吹为风,粉汗为雨,罗纨之盛,多于堤畔之草,艳冶极矣。然杭人游湖,止午、未、申三时。其实湖光染翠之工山岚设色之妙皆在朝日始出夕舂未下,始极其浓媚。月景尤不可言。花态柳情,山容水意,别是一种趣味。此乐留与山僧游客受用,安可为俗士道哉!

(有删改)

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 一日之盛,为朝烟(是)

B. 与杏桃相次开发(散发)

C. 尤为奇观(景象)

D. 竟不忍去(离开)

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

其 实 湖 光 染 翠 之 工 山 岚 设 色 之 妙 皆 在 朝 日 始 出 夕 舂 未 下。

B

1.【解析】B.发:开放。

/

/

/

3. 本文标题为《晚游六桥待月记》,通篇却在写花写人,有何作用?文章抒发了作者怎样的情感?(3分)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

本文描绘西湖花开之盛,游人如织,大力铺陈渲染,烘托了西湖月景的“尤不可言”。文章抒发了作者对西湖美景的热爱和赞美,以及独以山水为乐,不与世俗同流合污的情怀。

【参考译文】西湖景色最美的时候是春天,是月夜。白天里最美的是早晨的烟雾,是傍晚的山光。今年春雪很多,梅花被寒气所抑制,和杏花、桃花次第开放,景观更是奇特。 石篑多次告诉我:“傅金吾园中的梅花,是张功甫玉照堂中的旧物,你应该赶快去观赏。”我当时被桃花迷住了,竟然舍不得离开。湖上从断桥到苏堤一带,绿柳迎风飘浮如绿烟,桃花盛开如红雾,弥漫二十多里。美妙的音乐随风飘扬,带粉香的汗水如雨流淌,穿着各色丝织品的富裕的游客很多,

比堤畔的草还多,真是艳丽极了。 然而杭州人游览西湖,却仅在上午十一时到下午五时之间。其实湖光翠绿之美,山岚颜色之妙,都在朝日初升,夕阳未下时才最浓艳。月景之美,更是难以形容。那花的姿态,柳的柔情,山的颜色,水的意味,更是别有情趣韵味。这种快乐只留给山僧和游客享受,怎么能够对那些忙于功名利禄的人述说呢!

(四)喜雨亭记(节选)(9分)

苏轼

亭以雨名,志喜也。古者有喜则以名物,示不忘也。周公得禾,以名其书;汉武得鼎,以名其年;叔孙胜狄,以名其子:其喜之大小不齐,其示不忘一也。

余至扶风之明年,始治官舍,为亭于堂之北而凿池其南引流种木以为休息之所。是岁之春,雨麦于岐山之阳,其占为有年。既而弥月不雨,民方以为忧。越三月乙卯乃雨,甲子又雨,民以为未足;丁卯大雨,三日乃止。官吏相与庆于庭,商贾相与歌于市,农夫相与忭于野,忧者以乐,病者以愈,而吾亭适成。

于是举酒于亭上,以属客而告之曰:“五日不雨可乎?”曰:“五日不雨则无麦。”“十日不雨可乎?”曰:“十日不雨则无禾。”“无麦无禾,岁且荐饥,狱讼繁兴而盗贼滋炽。则吾与二三子,虽欲优游以乐于此亭,其可得耶?今天不遗斯民,始旱而赐之以雨,使吾与二三子,得相与优游而乐于此亭者,皆雨之赐也。其又可忘耶?”

(有删改)

1. 下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 志喜也(做标记)

B. 古者有喜则以名物(命名)

C. 民方以为忧(忧虑)

D. 商贾相与歌于市(唱歌)

A

1.【解析】A.志:纪念。

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

为 亭 于 堂 之 北 而 凿 池 其 南 引 流 种 木 以 为 休 息 之 所。

3. 文章写了一件什么喜事?表达了作者怎样的思想感情?(3分)

________________________________________________________

________________________________________________________

/

/

/

久旱逢甘霖(或:天降喜雨)。表达了作者关心百姓疾苦,与民同乐的思想感情。

【参考译文】

这座亭子用雨来命名,是为了纪念喜庆之事。古时候有了喜事,就用它来命名事物,表示不忘的意思。周公得到(天子赏赐的)稻禾,便用“嘉禾”作为他文章的书名;汉武帝得了宝鼎,便用“元鼎”作为其年号;叔孙得臣打败敌人侨如,便用“侨如”作为儿子的名字。他们的喜事大小不一样,但表示不忘的意思却是一样的。

我到扶风的第二年,才开始造官邸,在堂屋的北面修建了一座亭子,在南面开凿了一口池塘,引来流水,种上树木,把它当作休息的场所。这年春天,在岐山的南面下了麦雨,

卦师占卜此事,认为今年是个有好收成的年。然而此后整整一个月没有下雨,百姓才因此忧虑起来。到了三月的乙卯日,天才下雨,甲子日又下雨,百姓们认为下得还不够;丁卯日又下了大雨,一连下了三天才停止。官吏们在院子里一起庆贺,商人们在集市上一起唱歌,农夫们在野地里一起欢笑,忧愁的人因此而高兴,生病的人因此而痊愈,而我的亭子也恰好建成了。于是我在亭子里开酒宴,向客人劝酒并告诉了这件事,问他们道:“五天不下雨可以吗?”他们回答说:“五天不下雨,就长不成麦子了。”又问:“十天不下雨可以吗?”他们回答说:“十天不下雨就养不活稻子了。”

“没有麦没有稻,年成自然荒歉了,诉讼案件多了,而盗贼也猖獗起来。那么我与你们即使想在这亭子里游玩享乐,难道可以做得到吗?现在上天不遗弃这里的百姓,刚有旱象便降下雨来,使我与你们能够一起在这亭子里游玩赏乐的,都靠这雨的恩赐啊!这难道又是能忘记的吗?”

(五)司马光爱书(9分)

费衮

至于启卷,必先几案洁净,藉以茵褥①,然后端坐看之,或欲行看,即承以方版,未尝敢空手捧之,非惟手汗渍及,亦虑触动其脑②。每至看竟一版即侧右手大指面衬其沿而覆以次指拈而挟过,故得不至揉熟③其纸。每见汝辈多以指爪撮起,甚非吾意。今浮图、老氏④尤知尊敬其书,岂以吾儒反不如乎?汝当谨志之。

(节选自《凉溪漫志》,有删改)

【注释】①茵褥:被褥。②脑:书脑,即书脊。③揉熟:揉坏。④浮图、老氏:指佛教徒、道教徒。

1.下列句子中加点词语解释不正确的一项是 ( )(3分)

A. 至于启卷(打开)

B. 藉以茵褥(凭借)

C. 未尝敢空手捧之(徒手,赤手)

D. 汝当谨志之(记住)

B

1.【解析】B.以:用。

2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

每 至 看 竟 一 版 即 侧 右 手 大 指 面 衬 其 沿 而 覆 以 次 指 拈 而 挟 过。

3.选文是司马光训诫儿子的一段话,其中能体现出司马光对书有着怎样的态度?(3分)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

/

/

①司马光担心书籍受到污损,体现出他对书的爱惜。②司马光的语言和动作体现出他对书的尊敬。

【参考译文】

说到打开书本阅读,(我)必然先把几案打扫干净,用被褥铺垫在书下面,然后端坐好才看书。有时候(不能端坐着看)需要边走边读,那就把书放在方的木板上(读),从来不敢直接用手捧着书,这不但是因为我担心手汗浸到书页上去,也担心碰到穿订书的线。每到看完一页,我就用右手大拇指的侧面贴着书页的边沿,再用食指(与拇指相配合)拈起书页,这样翻过一页,因此可以不把纸揉坏。我常看到你们翻书时直接用手指撮起书页,这很不合我的心意。现在佛教、道教中人(和尚、道士)尚且知道尊敬他们的经书,我们儒家怎么能反而不如他们呢?你应该要记住我的话。

谢 谢