安徽省皖北名校2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 安徽省皖北名校2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 945.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-19 07:27:26 | ||

图片预览

文档简介

皖北名校2020~2021学年度高二上期末考试

历史试卷

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间90分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上

对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题

的答题区域内作答。超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作等

无效。

4.本卷命题范围:人教版必修3.

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共计50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.战国思想大解放,诸子思想不断传播,其影响不仅作用于知识分子和学术界,也广泛渗入社会层面,形成了战国时期个体对自我的关注、对自由的追求和不懈的进取精神。这表明百家

争鸣

A.促使人文主义精神的出现B.为新的文化价值观确立提供条件

C.使社会价值观念日益趋同D.繁荣了春秋战国时期的文化教育

2.自汉武帝之后,儒家的伦理道德嵌入官制中,通过博士制度、官学制度、选官及考核制度的设计奠定了儒学核心价值观的主导地位,同时设置专门官职完成了儒学核心价值从中央到地方

的精英传播和乡规民约的民间传承。这些做法

A.为封建专制提供了理论依据B.确立了儒学的独尊地位

C.使儒学成为主要的入仕途径D.使儒学逐步意识形态化

3.敦煌壁画较多取材于佛教故事。以下壁画形成于北朝时期,描绘了佛教中目连救母的故事。

故事叙述的是佛陀弟子日连拯救广母出地狱的事,其意在劝人向善,劝子行孝。据此可知

A.佛教与本土文化逐渐融合B.“三教合一”的趋势开始出现

C.儒学借佛教强化社会影响D.社会思潮呈现多元化的趋势

4.明朝中叶,统治者荒废政事,宦官专权,起义不断,使整个明王朝政局混乱。思想领域,程朱理学日趋支离、繁琐、迂腐、空疏。失去了维系人心的教化作用。王阳明发出“破山中之贼易,破心中之贼难”的慨叹,遂提出了“心即理”“知行合一”“致良知”的新学论题。据此可知,王阳明的心学理论

A.成为解决时代弊政的有力武器B.科学说明了人的认识和实践的关系

C.意在倡导“知行合一。”的经世之学D.顺应了工商市民阶层的利益和要求

5.民本思想作为中国政治文化的优良传统,在明清之际成为启蒙思想家批判封建专制主义的重

要思想武器。黄宗羲提出“天下为主,君为客”的命题,王夫之提出“君以民为基”“无民而君不

立”的反专制思想,唐甄提出“帝王皆贼”的口号。这些启蒙思想家

A.实现了对民本思想的理性超越B.推动了当时社会的近代化转型

C.成为近代中国民权主义的先驱D.契合了救亡图存的时代主题

6.智者学派中的一些人把自然与法律对立起来,强调自然(这里指“人的本性”)是不可抗拒

的······因此,他们要求废弃约束违反自然的法律、习俗和伦理,建立起与自然相符的法律

和习俗。这说明,智者学派

A.摆脱了传统思想的束缚B.具有忽视道德的弊端

C.推动了城邦民主的发展D.强调人是万物的尺度

7.文艺复兴时期的人文主义者崇尚奢华、享乐,正适合穷奢极侈的教廷统治者的胃口,教皇和神职人员一时成为推崇古典文化的狂热者,是文艺复兴的积极赞助者。如教皇利奥十世还邀请

米开朗琪罗和拉斐尔等艺术巨匠为西斯廷等大教堂创作了问鼎全欧的不朽杰作。这表明文

艺复兴时期

A.人文主义者仍坚持以神为中心B.艺术家政治地位得到提高

C.崇尚人文精神具有了社会氛围1.教会呈现世俗化发展趋势

8.马丁·路德高举“信徒皆祭司”的口号,教导人们在工作岗位上要有好行为。他强调神的召唤

不限于灵魂得救,也包括我们的职业或工作,因此一切正当的行业都应被圣化,洗地、扫街等

职业不亚于牧师、医生、护士之辈。这体现了

A.现世奋斗的合理性B.宗教意识进一步淡薄

C.信仰得救的自主性D.世俗生活与信仰对立

9.这些理性主义者是指当时一切具有批判意识和怀疑精神的思想家,他们既包括弗朗西斯·培

根、霍布斯这样的经验论者,也包括惠更斯、牛顿、波义耳这样的自然科学家······他们以怀疑

精神为武器,以科学理性为依据,在批判旧世界的精神氛围的基础上,开创了一个云蒸霞蔚的

新时代。对材料理解最准确的是

A.科学革命的核心是理性主义萌生B.自然科学进步推动了反封建斗争

C.文艺复兴有利于自然科学的发展D.科学革命促进了启蒙运动的兴起

10.明人徐光启在《儿何原本杂论》中不无担忧地说:“此书为用甚广,在此时尤所急需······而习者盖寡,窃意百年之后必人人习之。即又以为习之晚也。”后来中国科技发展的历程被他不幸而言中。这反映出中国古代科技

A.带有抽象的思辨性B.具有保守性和排他性

C.只是经验性的总结D.没有形成系统的理论

11.中国古代某种绘画多取材于山水、花木.以抒发个人“性灵”,标榜“十气”“逸品”.讲求笔墨情趣,脱略形似,强调神韵,并重视书法、文学等修养及画中意境之表达。以下符合这种绘画风格的是

12.明清小说中主人公多是商人、业主、市井游民等,据统计,在“三言”“二拍”近200篇的作品

中,以市民为主人公或涉及市民的作品近70篇。小说大量表现市民的生活情趣,渲染他们

的喜怒哀乐,尤其是他们对婚姻自由和个性解放的追求。这反映明清时期

A.商人社会地位大为提高B.文学创作题材更加丰富

C.资本主义萌芽发展缓慢D.社会阶层垂直流动加速

13.伽利略在1615年写给克利斯廷娜公爵夫人的一封信上说:“我要请求这些聪明细心的神父

们认真考虑一下臆测性的原理和由实验证实了的原理二者之间的区别。要知道,做实验工

作的教授们的主张并不是只凭主观愿望来决定的。”据此可知,伽利略

A.摒弃了宗教神学的宇宙观B.提出数学与实验相结合

C.打破了宗教对科学的禁锢D.注重观察和实验的结论

14.一位科学史专家说:工业革命本身在它的最初阶段上并不取决于科学的成就,工业革命的建筑师是富有发明精神的手工业者,纺织工业具有决定意义的发展并不是由于使用任何一个

基本上新的科学原则而获得成功的。对材料解读正确的是,工业革命

A.并未实现科学与技术的紧密结合B.是垄断组织推动的结果

C.印证产业突破是迅速发展的关键D.是传统工业发展的结果

15.魏源在总结鸦片战争失败的经验教训时提出:“昔帝王处蒙业久安之世,当涣汗大号之日,必就然以军令饬天下之人心,皇然以军食延天下之人才。人才进则军政修,人心肃则国威

遒······五官强,五兵昌,禁止令行,四夷来王,是之谓战胜于庙堂。”魏源意在

A.号召冲破传统夷夏观的束缚B.安抚外夷以款夷

C.加强改革整合社会力量以拒夷D.师夷长技以制夷

16.在历史观上,康有为认为人类社会处在不断变化之中。他说:“治法进化由君主而及民主。

文王为君主之圣,尧舜为民主之圣。《春秋》始于据乱立君主,中于升平为立宪,君民共主;终于太平为民主。故《春秋》始言文王,终道尧舜也。”康有为这一言论意在

A.驳斥守旧思想B.指出《春秋》之要义C.建立法治国家D.借助权威宣传变法

17.新文化运动时期,作为传统文化的民间文学,第一次真正进人了大学的学术殿堂······陈独秀规劝青年人要以孔子、墨子为榜样,树立积极进取的人生态度,还将勤、俭、廉、洁等儒家思想信条视为“救国之要道”。材料表明新文化运动

A.是一场全面的文化转型运动B.具有贯通中西方文化之倾向

C.客观上推动传统文化的传承D.对封建文化批判的不彻底性

18.参加了五四运动的瞿秋白指出:“中国民族儿十年受剥削,到今日才感受殖民地化的况味。

帝国主义压迫的切骨的痛苦,触醒了空泛的民主主义的噩梦。学生运动的引子——山东问题,本来就包括在这里······所以学生运动倏然一变而倾向社会主义了。”这种转变

A.促进了马克思主义在中国的传播B.推动了国共两党第一次合作的实现

C.使“问题与主义之争”更加激烈D.使马克思主义开始与中国劳工相结合

19.孙中山说:“始知徒致国家富强、民权发达如欧洲列强者,犹未能登斯民于极乐之乡也。是以欧洲志士,犹有社会革命之运动也。余欲为一劳永逸之计,乃采取民生主义,以与民族、民权问题同时解决,此三民主义之主张所由完成也。”这说明,孙中山

A.开始认清帝国主义的本质特征B.将政治革命与社会革命相结合

C.使三民主义思想有了新的发展D.主张建立贫富均等的大同社会

20.“农民问题乃国民革命的中心问题,农民是中国的“革命先锋',成就了多年来未曾成就的革

命事业,农民问题是决定中国革命全局的问题,必须放手发动群众、组织群众、依靠群众,才

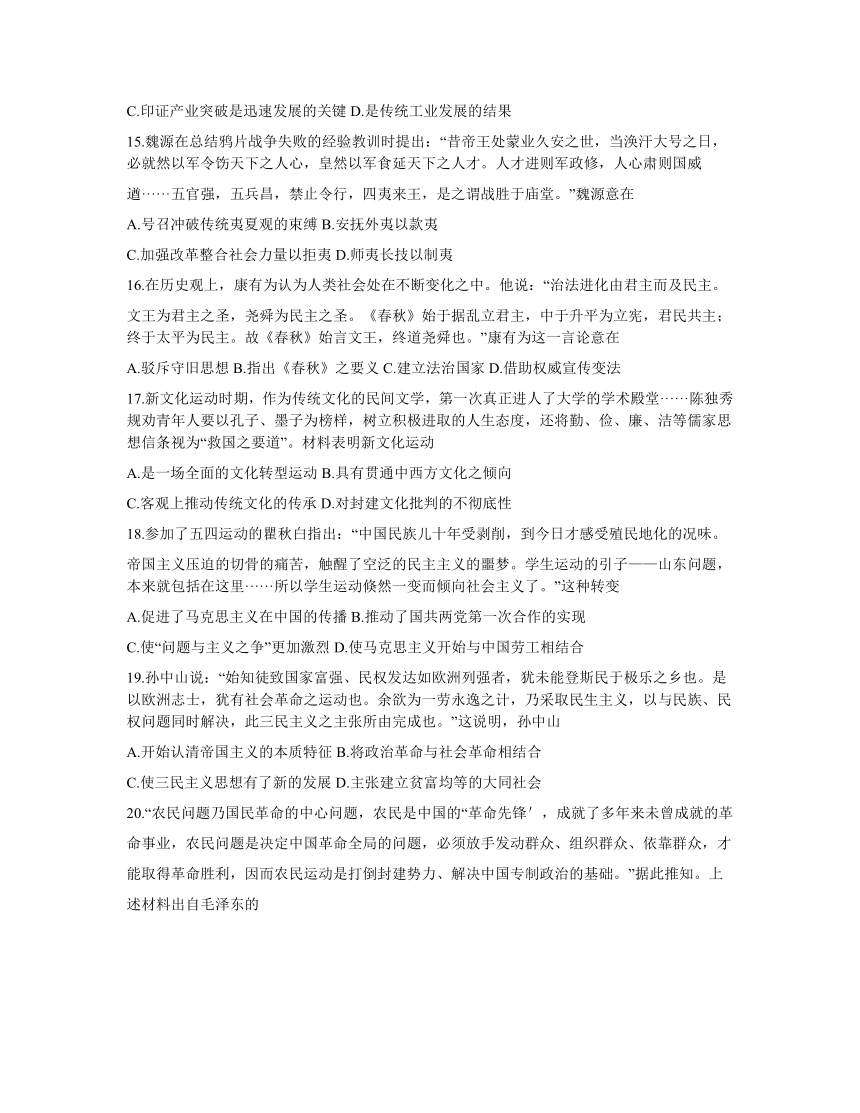

能取得革命胜利,因而农民运动是打倒封建势力、解决中国专制政治的基础。”据此推知。上

述材料出自毛泽东的

21.邓小平曾经说过:“改革的意义,是为下一个十年和下世纪的前五十年奠定良好的持续发展

的基础。没有改革就没有今后的持续发展。所以,改革不只是看三年、五年,而是要看二十

年,要看下世纪的前五十年。这件事必须坚决干下去。”邓小平这一论断的意义在于

A.纠正了长期以来的“左”倾错误B.实现了国家工作重心转移

C.有利于推动改革开放深入发展D.指出了社会主义本质内涵

22.对于中国第一颗原子弹的成功爆炸,部分国家发表声明说:“世界上只有几个大国拥有核武

器,是解除不了核武器威胁的,世界上应该有足够数目的国家要掌握这种武器,这样就可以

互相制约,世界上的力量得到平衡,并进而由此导致彻底销毁全部核武器。”这些国家认为中

国核武器试验成功

A.打破了西方国家的核垄断B.有利于社会主义运动的发展

C.将会加剧全球核军备竞赛D.有助于维护世界和平与稳定

23.在新中国成立后开展的扫盲运动中,各地纷纷自编教材。《广州音农民速成识字课本》在第一课注音词表中,出现了“中央”“解放”“光明”等词汇;在《凉山彝族汉语文扫盲课本》第一册中,最初级的笔画练习都是以“中国”“共产党”“毛主席”等词汇进行。据此可知,新中国的扫盲运动

A.强调与生产实践相结合B.利于构建群众对新中国的政治认同

C.有利于义务教育的普及D.适应了社会主义工业化建设的需要

24.初看该画作时,第一感觉可以用杂乱、支离破碎来表达,但这似乎与法西斯狂轰滥炸时居民四散奔逃、惊恐万状的混乱气氛相一致。在长条形的画面空间里,所有形体与图像的安排都

经过了缜密的构思,有着严谨统一的秩序,与第一感觉截然不同。该画作的艺术流派属于

A.现代主义B.印象画派C.现实主义D.浪漫主义

25.埃尔凯尔(1810~1893)是匈牙利著名的作曲家、指挥家。他的作品《邦克总督》描写了13世纪匈牙利贵族反对异族统治的故事;歌剧《伊斯特万王》,则以战胜外族侵略的开国君主的雄才大略为题材。据此可知,埃尔凯尔的音乐

A.表达了反对封建专制的感情B.具有强烈的爱国主义精神

C.受到了启蒙主义思想的影响D.追求个性化的艺术风格

二、非选择題(本大題包括4小题,第26题14分,第27题12分,第28题12分,第29题12分,共50分。)

26.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

先秦时期儒家担当观开始形成。孔子为挽救危局,奔走列国,敢于担当。孟子声称“如

欲平治天下,当今之世,含我其谁?”《论语》中有“君子忧道不忧贫”。孟子说“生于忧患而死

于安乐也”。所以鲁迅说:“我们自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命

的人,有含身求法的人。虽是等于为帝王将相作家谱的所谓“正史',也往往掩不住他们的光

耀,这就是中国的脊梁。”

——摘编自徐月高《谈儒家的担当观》

材料二

到了宋代,由于知识传播的成本大幅下降,士绅的规模日渐扩大。士绅阶层是平民社会

当中连接国家与个人的中介,将一君万民的社会结构联系为一个有机的整体。(北宋)张载

庄严宣告:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”;文天祥、东林党人在异族强权或腐朽政治势力面前,正气浩然,风骨铮铮,无不浸润了理学的精神价值与道德理想。

三鲷八条目则进一步内化于一般士绅的心性当中,日常的洒扫应对亦可体会天地之理,修身

齐家亦有治国平天下之功,理学的精神也因此自觉深入到民间基层。

——摘编自张岱年、方克立《中国文化概要》

材料三

清初恩想家在许多问题上继续发扬光大了晩明的进歩思想,比如王夫之强调天理与人

情的协调銃一;麿甄鳇续批判男尊女卑,主张男女平等;陈子龙编《明经世文编》意在提醒士

人对国计民生的注意;願炎武的《天下郡国利病书》等都是这种精神指导下的成果。这股实

学思湖直接引发了清代中叶的朴学学术,并且间接开启了近代中国学术的科学精神。

——摘编自曾文柱、赵世瑜《中国社会史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出儒家担当观的主要内涵.(2分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析在宋代“理学的精神也因此自觉深人到民间基层”的原

因,并说明理学的社会价值。(8分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出清初的“实学思潮”出现的背景。综合以上材料并结合

所学知识,分析儒家思想能长期居于中国传统文化主流地位的原因。(4分)

27.阅读料,完成下列要求。(12分)

材料一

西方人文精神起源于古希腊绝非偶然,他是由地理环境、政治、经济等多种因素合力生

发的。和世界其他文明一样,古希腊的公民也深受带有浓厚神秘主义的自然米拜的宗教影

响,然而不同的是,古代希腊宗教索拜中的奥林匹斯诸神基本被常人化了,这样的宗教信仰

有助于提升人的自由度和创造力。古希腊的智者运动是“雅典民主政治的高峰期相伴”,这

样的政治生活环境对智者学派注重实利、挑战权威、批判传统等特点的形成产生了很大

影响。

材料二

启蒙运动时期的“人们已从对人的崇拜发展到时理性的索拜”,认为智者学派、苏格拉

底、西塞罗及近代的思想家、科学家等无不具有理性精神。19世纪上半叶欧洲兴起的浪漫

主义文学是工业革命和资产阶级革命时代的产物,它又和启蒙运动开启的浪漫主义思潮有

着内在的紧密联系。启蒙思想家确立了私有财产神圣不可侵犯的原则,并把私人的财产自

由和国家制度联系起来,更多的生产者为了财富而不断改进生产技术。

——以上材料均摘编自朱能《西方人文精神的起源、发展及其对文明进程的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西方人文精神起源于古希腊的原因.(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出启蒙运动所体现的基本信念并说明启蒙运动的影响。

(8分)

28.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 20世纪上半期中国主要史学思潮

——摘编自瞿林东《中国史学史纲》

根据材料并结合所学知识,自拟一个论题并加以阐述。(要求:论题明确,持论有据,表

述清晰。)

29.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

以定价收买之法实现土地国有;以核定地价、涨价归公之法限止地主的剥削并逐步达到

消灭地主,“使国家为唯一的地主,而国内人人皆为租地者”;以只向土地的价值征税的方法,

废除所有的税收,达到消除“少敦富人把持垄断的弊窦”,并使国库充裕,人民富足,最终达到

社会改造之目的。

——摘编自沈渭滨《“平均地权”本义的由来与演变》

材料二

1930年2月,毛泽东在赣西东固地区的陂头村主持召开中共红四军军委、赣西特委和

红五军、红六军军委联席会议,会议确定赣西南党委的主要任务是:抓住时机,扩大苏维埃区

城,深入土地革命,发动农民参加革命斗争,大力扩大工农武装。按照这个方针,在兴国等六

个县的全境和永丰等县的部分地区,轰轰烈烈地全面展开了分田运动。广大贫苦农民分得

了他们梦寐以求的土地以后,热烈地拥护共产党和红军,极大地调动了他们支援革命战争、

保卫和建设革命根据地的积极性。

——摘編自黄少群《国民党新军阀混战与工农武装割据》

材料三

1980年4月2日,邓小平同中央负责人谈到农业问题时说:“对经济落后穷困的地区,

政策要放宽,使他们真正做到因地制宜,发展自己的特点。要使每家每户都自己想办法,多

找门路增加生产和收入。有的可包给组,有的可包给个人。这个不用怕,这不会影响我们制

度的社会主义性质。”5月31日,他又进一步强调:“农村政策放宽以后,一些适宜搞包产到

户的地方搞了包产到户,效果很好,变化很快。安徽肥西县绝大多数生产队搞了包产到户,

增产幅度很大。凤阳县绝大多数生产队搞了大包干,也是一年翻身,改变面貌。有的同志担

心,这样搞会不会影响集体经济。我看这种担心是不必要的,我们总的方向是发展集体

经济。”

——摘编自樊宪雷《改革开放以来邓小平对发展我国农村经济的探索创新及启示》

(1)根据材料一,指出孙中山解决农民土地问题的基本主张及其所体现出的思想特点。(4分)

(2)根据材料二,概括国共十年对峙时期毛泽东探索解决农民土地问题的办法,扼要指出这

一探索对中国民主革命正确道路形成的影响。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,简析20世纪八十年代初邓小平就农业问题发表系列谈话

的目的及意义。(4分)

历史试卷

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间90分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上

对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题

的答题区域内作答。超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作等

无效。

4.本卷命题范围:人教版必修3.

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共计50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.战国思想大解放,诸子思想不断传播,其影响不仅作用于知识分子和学术界,也广泛渗入社会层面,形成了战国时期个体对自我的关注、对自由的追求和不懈的进取精神。这表明百家

争鸣

A.促使人文主义精神的出现B.为新的文化价值观确立提供条件

C.使社会价值观念日益趋同D.繁荣了春秋战国时期的文化教育

2.自汉武帝之后,儒家的伦理道德嵌入官制中,通过博士制度、官学制度、选官及考核制度的设计奠定了儒学核心价值观的主导地位,同时设置专门官职完成了儒学核心价值从中央到地方

的精英传播和乡规民约的民间传承。这些做法

A.为封建专制提供了理论依据B.确立了儒学的独尊地位

C.使儒学成为主要的入仕途径D.使儒学逐步意识形态化

3.敦煌壁画较多取材于佛教故事。以下壁画形成于北朝时期,描绘了佛教中目连救母的故事。

故事叙述的是佛陀弟子日连拯救广母出地狱的事,其意在劝人向善,劝子行孝。据此可知

A.佛教与本土文化逐渐融合B.“三教合一”的趋势开始出现

C.儒学借佛教强化社会影响D.社会思潮呈现多元化的趋势

4.明朝中叶,统治者荒废政事,宦官专权,起义不断,使整个明王朝政局混乱。思想领域,程朱理学日趋支离、繁琐、迂腐、空疏。失去了维系人心的教化作用。王阳明发出“破山中之贼易,破心中之贼难”的慨叹,遂提出了“心即理”“知行合一”“致良知”的新学论题。据此可知,王阳明的心学理论

A.成为解决时代弊政的有力武器B.科学说明了人的认识和实践的关系

C.意在倡导“知行合一。”的经世之学D.顺应了工商市民阶层的利益和要求

5.民本思想作为中国政治文化的优良传统,在明清之际成为启蒙思想家批判封建专制主义的重

要思想武器。黄宗羲提出“天下为主,君为客”的命题,王夫之提出“君以民为基”“无民而君不

立”的反专制思想,唐甄提出“帝王皆贼”的口号。这些启蒙思想家

A.实现了对民本思想的理性超越B.推动了当时社会的近代化转型

C.成为近代中国民权主义的先驱D.契合了救亡图存的时代主题

6.智者学派中的一些人把自然与法律对立起来,强调自然(这里指“人的本性”)是不可抗拒

的······因此,他们要求废弃约束违反自然的法律、习俗和伦理,建立起与自然相符的法律

和习俗。这说明,智者学派

A.摆脱了传统思想的束缚B.具有忽视道德的弊端

C.推动了城邦民主的发展D.强调人是万物的尺度

7.文艺复兴时期的人文主义者崇尚奢华、享乐,正适合穷奢极侈的教廷统治者的胃口,教皇和神职人员一时成为推崇古典文化的狂热者,是文艺复兴的积极赞助者。如教皇利奥十世还邀请

米开朗琪罗和拉斐尔等艺术巨匠为西斯廷等大教堂创作了问鼎全欧的不朽杰作。这表明文

艺复兴时期

A.人文主义者仍坚持以神为中心B.艺术家政治地位得到提高

C.崇尚人文精神具有了社会氛围1.教会呈现世俗化发展趋势

8.马丁·路德高举“信徒皆祭司”的口号,教导人们在工作岗位上要有好行为。他强调神的召唤

不限于灵魂得救,也包括我们的职业或工作,因此一切正当的行业都应被圣化,洗地、扫街等

职业不亚于牧师、医生、护士之辈。这体现了

A.现世奋斗的合理性B.宗教意识进一步淡薄

C.信仰得救的自主性D.世俗生活与信仰对立

9.这些理性主义者是指当时一切具有批判意识和怀疑精神的思想家,他们既包括弗朗西斯·培

根、霍布斯这样的经验论者,也包括惠更斯、牛顿、波义耳这样的自然科学家······他们以怀疑

精神为武器,以科学理性为依据,在批判旧世界的精神氛围的基础上,开创了一个云蒸霞蔚的

新时代。对材料理解最准确的是

A.科学革命的核心是理性主义萌生B.自然科学进步推动了反封建斗争

C.文艺复兴有利于自然科学的发展D.科学革命促进了启蒙运动的兴起

10.明人徐光启在《儿何原本杂论》中不无担忧地说:“此书为用甚广,在此时尤所急需······而习者盖寡,窃意百年之后必人人习之。即又以为习之晚也。”后来中国科技发展的历程被他不幸而言中。这反映出中国古代科技

A.带有抽象的思辨性B.具有保守性和排他性

C.只是经验性的总结D.没有形成系统的理论

11.中国古代某种绘画多取材于山水、花木.以抒发个人“性灵”,标榜“十气”“逸品”.讲求笔墨情趣,脱略形似,强调神韵,并重视书法、文学等修养及画中意境之表达。以下符合这种绘画风格的是

12.明清小说中主人公多是商人、业主、市井游民等,据统计,在“三言”“二拍”近200篇的作品

中,以市民为主人公或涉及市民的作品近70篇。小说大量表现市民的生活情趣,渲染他们

的喜怒哀乐,尤其是他们对婚姻自由和个性解放的追求。这反映明清时期

A.商人社会地位大为提高B.文学创作题材更加丰富

C.资本主义萌芽发展缓慢D.社会阶层垂直流动加速

13.伽利略在1615年写给克利斯廷娜公爵夫人的一封信上说:“我要请求这些聪明细心的神父

们认真考虑一下臆测性的原理和由实验证实了的原理二者之间的区别。要知道,做实验工

作的教授们的主张并不是只凭主观愿望来决定的。”据此可知,伽利略

A.摒弃了宗教神学的宇宙观B.提出数学与实验相结合

C.打破了宗教对科学的禁锢D.注重观察和实验的结论

14.一位科学史专家说:工业革命本身在它的最初阶段上并不取决于科学的成就,工业革命的建筑师是富有发明精神的手工业者,纺织工业具有决定意义的发展并不是由于使用任何一个

基本上新的科学原则而获得成功的。对材料解读正确的是,工业革命

A.并未实现科学与技术的紧密结合B.是垄断组织推动的结果

C.印证产业突破是迅速发展的关键D.是传统工业发展的结果

15.魏源在总结鸦片战争失败的经验教训时提出:“昔帝王处蒙业久安之世,当涣汗大号之日,必就然以军令饬天下之人心,皇然以军食延天下之人才。人才进则军政修,人心肃则国威

遒······五官强,五兵昌,禁止令行,四夷来王,是之谓战胜于庙堂。”魏源意在

A.号召冲破传统夷夏观的束缚B.安抚外夷以款夷

C.加强改革整合社会力量以拒夷D.师夷长技以制夷

16.在历史观上,康有为认为人类社会处在不断变化之中。他说:“治法进化由君主而及民主。

文王为君主之圣,尧舜为民主之圣。《春秋》始于据乱立君主,中于升平为立宪,君民共主;终于太平为民主。故《春秋》始言文王,终道尧舜也。”康有为这一言论意在

A.驳斥守旧思想B.指出《春秋》之要义C.建立法治国家D.借助权威宣传变法

17.新文化运动时期,作为传统文化的民间文学,第一次真正进人了大学的学术殿堂······陈独秀规劝青年人要以孔子、墨子为榜样,树立积极进取的人生态度,还将勤、俭、廉、洁等儒家思想信条视为“救国之要道”。材料表明新文化运动

A.是一场全面的文化转型运动B.具有贯通中西方文化之倾向

C.客观上推动传统文化的传承D.对封建文化批判的不彻底性

18.参加了五四运动的瞿秋白指出:“中国民族儿十年受剥削,到今日才感受殖民地化的况味。

帝国主义压迫的切骨的痛苦,触醒了空泛的民主主义的噩梦。学生运动的引子——山东问题,本来就包括在这里······所以学生运动倏然一变而倾向社会主义了。”这种转变

A.促进了马克思主义在中国的传播B.推动了国共两党第一次合作的实现

C.使“问题与主义之争”更加激烈D.使马克思主义开始与中国劳工相结合

19.孙中山说:“始知徒致国家富强、民权发达如欧洲列强者,犹未能登斯民于极乐之乡也。是以欧洲志士,犹有社会革命之运动也。余欲为一劳永逸之计,乃采取民生主义,以与民族、民权问题同时解决,此三民主义之主张所由完成也。”这说明,孙中山

A.开始认清帝国主义的本质特征B.将政治革命与社会革命相结合

C.使三民主义思想有了新的发展D.主张建立贫富均等的大同社会

20.“农民问题乃国民革命的中心问题,农民是中国的“革命先锋',成就了多年来未曾成就的革

命事业,农民问题是决定中国革命全局的问题,必须放手发动群众、组织群众、依靠群众,才

能取得革命胜利,因而农民运动是打倒封建势力、解决中国专制政治的基础。”据此推知。上

述材料出自毛泽东的

21.邓小平曾经说过:“改革的意义,是为下一个十年和下世纪的前五十年奠定良好的持续发展

的基础。没有改革就没有今后的持续发展。所以,改革不只是看三年、五年,而是要看二十

年,要看下世纪的前五十年。这件事必须坚决干下去。”邓小平这一论断的意义在于

A.纠正了长期以来的“左”倾错误B.实现了国家工作重心转移

C.有利于推动改革开放深入发展D.指出了社会主义本质内涵

22.对于中国第一颗原子弹的成功爆炸,部分国家发表声明说:“世界上只有几个大国拥有核武

器,是解除不了核武器威胁的,世界上应该有足够数目的国家要掌握这种武器,这样就可以

互相制约,世界上的力量得到平衡,并进而由此导致彻底销毁全部核武器。”这些国家认为中

国核武器试验成功

A.打破了西方国家的核垄断B.有利于社会主义运动的发展

C.将会加剧全球核军备竞赛D.有助于维护世界和平与稳定

23.在新中国成立后开展的扫盲运动中,各地纷纷自编教材。《广州音农民速成识字课本》在第一课注音词表中,出现了“中央”“解放”“光明”等词汇;在《凉山彝族汉语文扫盲课本》第一册中,最初级的笔画练习都是以“中国”“共产党”“毛主席”等词汇进行。据此可知,新中国的扫盲运动

A.强调与生产实践相结合B.利于构建群众对新中国的政治认同

C.有利于义务教育的普及D.适应了社会主义工业化建设的需要

24.初看该画作时,第一感觉可以用杂乱、支离破碎来表达,但这似乎与法西斯狂轰滥炸时居民四散奔逃、惊恐万状的混乱气氛相一致。在长条形的画面空间里,所有形体与图像的安排都

经过了缜密的构思,有着严谨统一的秩序,与第一感觉截然不同。该画作的艺术流派属于

A.现代主义B.印象画派C.现实主义D.浪漫主义

25.埃尔凯尔(1810~1893)是匈牙利著名的作曲家、指挥家。他的作品《邦克总督》描写了13世纪匈牙利贵族反对异族统治的故事;歌剧《伊斯特万王》,则以战胜外族侵略的开国君主的雄才大略为题材。据此可知,埃尔凯尔的音乐

A.表达了反对封建专制的感情B.具有强烈的爱国主义精神

C.受到了启蒙主义思想的影响D.追求个性化的艺术风格

二、非选择題(本大題包括4小题,第26题14分,第27题12分,第28题12分,第29题12分,共50分。)

26.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

先秦时期儒家担当观开始形成。孔子为挽救危局,奔走列国,敢于担当。孟子声称“如

欲平治天下,当今之世,含我其谁?”《论语》中有“君子忧道不忧贫”。孟子说“生于忧患而死

于安乐也”。所以鲁迅说:“我们自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命

的人,有含身求法的人。虽是等于为帝王将相作家谱的所谓“正史',也往往掩不住他们的光

耀,这就是中国的脊梁。”

——摘编自徐月高《谈儒家的担当观》

材料二

到了宋代,由于知识传播的成本大幅下降,士绅的规模日渐扩大。士绅阶层是平民社会

当中连接国家与个人的中介,将一君万民的社会结构联系为一个有机的整体。(北宋)张载

庄严宣告:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”;文天祥、东林党人在异族强权或腐朽政治势力面前,正气浩然,风骨铮铮,无不浸润了理学的精神价值与道德理想。

三鲷八条目则进一步内化于一般士绅的心性当中,日常的洒扫应对亦可体会天地之理,修身

齐家亦有治国平天下之功,理学的精神也因此自觉深入到民间基层。

——摘编自张岱年、方克立《中国文化概要》

材料三

清初恩想家在许多问题上继续发扬光大了晩明的进歩思想,比如王夫之强调天理与人

情的协调銃一;麿甄鳇续批判男尊女卑,主张男女平等;陈子龙编《明经世文编》意在提醒士

人对国计民生的注意;願炎武的《天下郡国利病书》等都是这种精神指导下的成果。这股实

学思湖直接引发了清代中叶的朴学学术,并且间接开启了近代中国学术的科学精神。

——摘编自曾文柱、赵世瑜《中国社会史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出儒家担当观的主要内涵.(2分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析在宋代“理学的精神也因此自觉深人到民间基层”的原

因,并说明理学的社会价值。(8分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出清初的“实学思潮”出现的背景。综合以上材料并结合

所学知识,分析儒家思想能长期居于中国传统文化主流地位的原因。(4分)

27.阅读料,完成下列要求。(12分)

材料一

西方人文精神起源于古希腊绝非偶然,他是由地理环境、政治、经济等多种因素合力生

发的。和世界其他文明一样,古希腊的公民也深受带有浓厚神秘主义的自然米拜的宗教影

响,然而不同的是,古代希腊宗教索拜中的奥林匹斯诸神基本被常人化了,这样的宗教信仰

有助于提升人的自由度和创造力。古希腊的智者运动是“雅典民主政治的高峰期相伴”,这

样的政治生活环境对智者学派注重实利、挑战权威、批判传统等特点的形成产生了很大

影响。

材料二

启蒙运动时期的“人们已从对人的崇拜发展到时理性的索拜”,认为智者学派、苏格拉

底、西塞罗及近代的思想家、科学家等无不具有理性精神。19世纪上半叶欧洲兴起的浪漫

主义文学是工业革命和资产阶级革命时代的产物,它又和启蒙运动开启的浪漫主义思潮有

着内在的紧密联系。启蒙思想家确立了私有财产神圣不可侵犯的原则,并把私人的财产自

由和国家制度联系起来,更多的生产者为了财富而不断改进生产技术。

——以上材料均摘编自朱能《西方人文精神的起源、发展及其对文明进程的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西方人文精神起源于古希腊的原因.(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出启蒙运动所体现的基本信念并说明启蒙运动的影响。

(8分)

28.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 20世纪上半期中国主要史学思潮

——摘编自瞿林东《中国史学史纲》

根据材料并结合所学知识,自拟一个论题并加以阐述。(要求:论题明确,持论有据,表

述清晰。)

29.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

以定价收买之法实现土地国有;以核定地价、涨价归公之法限止地主的剥削并逐步达到

消灭地主,“使国家为唯一的地主,而国内人人皆为租地者”;以只向土地的价值征税的方法,

废除所有的税收,达到消除“少敦富人把持垄断的弊窦”,并使国库充裕,人民富足,最终达到

社会改造之目的。

——摘编自沈渭滨《“平均地权”本义的由来与演变》

材料二

1930年2月,毛泽东在赣西东固地区的陂头村主持召开中共红四军军委、赣西特委和

红五军、红六军军委联席会议,会议确定赣西南党委的主要任务是:抓住时机,扩大苏维埃区

城,深入土地革命,发动农民参加革命斗争,大力扩大工农武装。按照这个方针,在兴国等六

个县的全境和永丰等县的部分地区,轰轰烈烈地全面展开了分田运动。广大贫苦农民分得

了他们梦寐以求的土地以后,热烈地拥护共产党和红军,极大地调动了他们支援革命战争、

保卫和建设革命根据地的积极性。

——摘編自黄少群《国民党新军阀混战与工农武装割据》

材料三

1980年4月2日,邓小平同中央负责人谈到农业问题时说:“对经济落后穷困的地区,

政策要放宽,使他们真正做到因地制宜,发展自己的特点。要使每家每户都自己想办法,多

找门路增加生产和收入。有的可包给组,有的可包给个人。这个不用怕,这不会影响我们制

度的社会主义性质。”5月31日,他又进一步强调:“农村政策放宽以后,一些适宜搞包产到

户的地方搞了包产到户,效果很好,变化很快。安徽肥西县绝大多数生产队搞了包产到户,

增产幅度很大。凤阳县绝大多数生产队搞了大包干,也是一年翻身,改变面貌。有的同志担

心,这样搞会不会影响集体经济。我看这种担心是不必要的,我们总的方向是发展集体

经济。”

——摘编自樊宪雷《改革开放以来邓小平对发展我国农村经济的探索创新及启示》

(1)根据材料一,指出孙中山解决农民土地问题的基本主张及其所体现出的思想特点。(4分)

(2)根据材料二,概括国共十年对峙时期毛泽东探索解决农民土地问题的办法,扼要指出这

一探索对中国民主革命正确道路形成的影响。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,简析20世纪八十年代初邓小平就农业问题发表系列谈话

的目的及意义。(4分)

同课章节目录